Министерство образования Республики Беларусь

Отдел образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома

Cапонины травянистых растений

Учащаяся 11 «Г» класса

Куис Вероника

Научный руководитель:

Ладик О.В.,

учитель химии высшей категории

Новополоцк, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………... | 3 |

| 1 Обзор литературных источников………………………………….. | 4 |

| 1. 1 Классификация сапонинов………………………………… 1.2 Нахождение сапонинов в природе………………………… 1.3 Физико-химические свойства……………………………… 1.4 Применение………………………………………………….. 2 Экспериментальная часть | 4 7 8 9 |

| 2.1 Заготовка и сушка сырья……………………………………. 2.2 Приготовление растворов ………………………………….. | 10 12 |

| 2.3 Исследование физико-химических свойств ………………. 2.4 Проведение качественного анализа растворов……………. | 12 15 |

| Выводы …………………………………………………………............. | 16 |

|

|

|

| Список использованных источников …………………………............ | 17 |

|

|

|

ВВЕДЕНИЕ [1]

Сапонины — сложные безазотистые органические соединения из гликозидов растительного происхождения, обладающие ярко выраженной способностью к пенообразованию в водных растворах подобно мылу. Название происходит от латинского sapo (род. падеж saponis) — мыло[2].

Сапонины известны давно – первые упоминания о них, как о мыльных веществах относятся к 1575 г. Из-за способности к обильному пенообразованию сапонины, с незапамятных времен, применяются как моющие средства. В особенности они хороши для стирки нежных и окрашенных тканей, которые не могут стираться мылом. Многие средства для чистки одежды и выведения пятен содержат сапонины. Их также употребляют для производства эмульсий, паст для бритья, средств для мытья волос и т.д. Большое значение сапонины имеют в медицине. Впервые сапонины были выделены в чистом виде из растений рода Saponaria (мыльнянка).

Цель работы: Получение и исследование сапонинов корней и корневищ травянистых растений.

Задачи:

Изучить литературу о содержании и свойствах сапонинов растений.

Собрать и вусушить корни и корнивища растений.

Получить раствор сапонинов из корней растений и исследовать их физико-химические свойства.

Объект исследования: корни и корневища травянистых растений.

Предмет исследования: сапонины.

Методы исследования:

- теоретические (обобщение полученных данных, знаний об изучаемых процессах и явлениях; сопоставление, сравнение, объяснение собранных фактов);

- эмпирические (наблюдения, моделирование, химический анализ, изучение литературных данных, методы обработки данных -табличные; методы оценивания – рейтинг)

Рабочая гипотеза: предполагаем возможность в лаботаторных условиях лицея доказать присутствие сапонинов в корнях некоторых травянистых растений.

Практическая значимость: результаты исследования можно использовать на уроках химии при изучении темы «Мыла. СМС»

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1 Классификация сапонинов

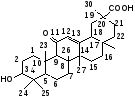

Сапонины по строению их агликонов делятся на две группы: стероидные и тритерпеновые.

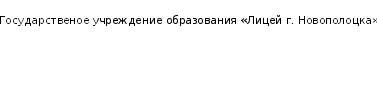

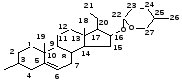

1. Стероидные сапонины (стеролы) - производные циклопентанпергидрофенантрена. По своему строению близки к сердечным гликозидам и часто их сопровождают в растениях (наперстянки, ландыш майский, адонис весенний).

Все стероидные сапогенины в своей структуре имеют:

- в 3 положении - гидроксильную (- ОН) группу;

- в 10 и 13 положениях - метильные (-СНз) группы;

- в положении 5-6 - двойную (-СН=СН-} связь;

- в положении 16-17 - спирокетальную группировку.

В зависимости от ориентации спирокетального кольца стероидные сапонины подразделяются на соединения «нормального» и «изо» - ряда.

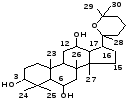

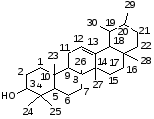

Нормальный ряд изо-ряд

Углеводная часть молекулы стероидных сапонинов присоединяется в

положении 3 агликона и может содержать 1-9 моносахаридов (глюкоза,

галактоза, ксилоза, арабиноза, галактуроновая и глюкуроновая кислоты).

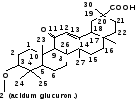

2. Тритерпеновые сапонины - имеют общую формулу (С5Н8)6 ,

в зависимости от количества колец в структуре агликона, делятся на

2 группы:

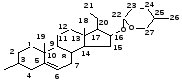

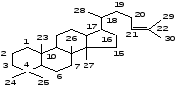

а) тетрациклические - содержат в структуре агликона 4 кольца.

В основе этой группы лежит даммаран. Производные даммарана легко окисляются с образованием гетероциклов (панаксадиол и панаксатриол). Эти соединения обнаружены в женьшене, заманихе высокой, березе.

даммаран

панаксадиол панаксатриол

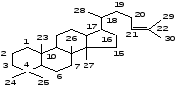

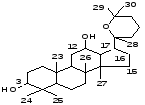

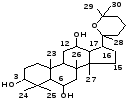

б) пентациклические – содержат в структуре агликон, состоящий из пяти колец.

С медицинской точки зрения, наиболее важными являются производные альфа-амирина и бета-амирина, которые отличаются между собой расположением заместителей – метильных (-СН3) групп в положениях 19 и 20 кольца Е.

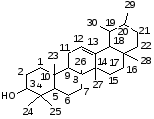

α-амирин (урсан) β-амирин (олеанан)

Альфа-амирин лежит в основе различных соединений, которые содержатся в почечном чае (ортосифон тычиночный), лапчатке прямостоячей.

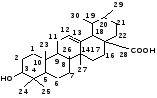

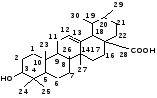

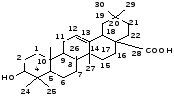

Наиболее важным представителем является урсоловая кислота (28-карбокси-α-амирин). Урсоловая кислота обнаружена во многих растениях (бруснике обыкновенной, клюкве трехлепестной), причем встречается в виде гликозидов, так и свободного агликона.

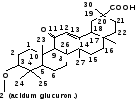

Бета-амирин лежит в основе следующих веществ:

Олеаноловая кислота является агликоном сапонинов (аралозидов) аралии манчжурской, синюхи голубой, каштана конского, первоцвета весеннего, календулы лекарственной, патринии средней.

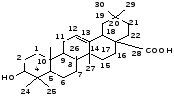

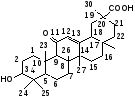

Глицирретиновая кислота является агликоном глицирризиновой кислоты (в 3 положении присоединяется углеводная цепь из двух молекул глюкуроновой кислоты). Глицирризиновая кислота содержится в солодке голой и солодке уральской.

урсоловая кислота олеаноловая кислота

глицирретиновая кислота глицирризиновая кислота

Растения, содержащие тритерпеновые сапонины, распространены довольно широко (семейства синюховых, астровых, гвоздичных, яснотковых, валериановых, аралиевых, бобовых).

1.2 Нахождение сапонинов в природе

В растительном мире более широко распространены тритерпеновые сапонины, они обнаружены в растениях почти 70 семейств. Наиболее богаты тритерпеновыми сапонинами представители семейств: аралиевые, синюховые, бобовые, астровые, яснотковые, истодовые, конскокаштановые. Стероидные сапонины встречаются значительно реже в растениях семейств диоскорейные, лилейные, норичниковые, парнолистниковые, амарилиссовые. Стероидные сапонины часто сопровождают в растениях сердечные гликозиды (наперстянки, ландыш, адонис).

В растениях сапонины обычно находятся в клеточном соке почти всех органах в растворенном виде. Сапонины найдены во всех органах растений:

- в траве (астрагал шерстистоцветковый –Astragalus dasyantus, хвощ полевой – Equisetum arvense, якорцы стелющиеся – Tribulus terrestris);

- в листьях (почечный чай –Ortosyphon stamineus);

- семенах (кашатан конский – Аеsculus hyppocastanum);

- в подземных органах (диоскорея ниппонская – Dioscorea nipponica, синюха голубая – Polemonium coeruleum, заманиха высокая –Echynopanax elatum, солодка голая и уральская - Glycyrrhiza glabra, G. uralensis, женьшень – Рапах ginseng, аралия маньчжурская - Ага11iа mandshurica). В подземных органах накапливается наибольшее количество сапонинов.

Сапонины принимают участие в биохимических процессах в растениях:

- в малых концентрациях они ускоряют прорастание семян, рост и развитие растений, а в больших, наоборот, тормозят. Таким образом, сапонины играют роль гормонов роста растений;

- сапонины оказывают влияние на проницаемость растительных клеток, что связано с их поверхностной активностью.

1.3 Физико-химические свойства

Сапонины - бесцветные или желтоватые аморфные вещества. В кристаллическом состоянии выделены гликозиды, имеющие в углеводной цепи до 4 моносахаридов. Оптически активны.

Гликозиды растворимы в воде. Растворимость увеличивается с возрастанием углеводной цепи. Растворимость зависит от числа глюкозных остатков: при 4 и более - хорошо растворимы в воде; при 2-4 - плохо растворимы в воде, но хорошо в метаноле. В разведенных (60-70%) спиртах растворяются на холоду, в более крепких (80-90%) спиртах - только при нагревании, а при охлаждении выпадают в осадок. Нерастворимы в органических растворителях (ацетон, хлороформ, бензол, диэтиловый эфир).

Свободные сапогенины не растворяются в воде и хорошо растворимы в органических растворителях. Специфическим свойством сапонинов является их способность снижать поверхностное натяжение жидкостей (воды) и давать при встряхивании стойкую обильную пену. Водные растворы тритерпеновых сапонинов чаще дают кислую реакцию, а стероидных - нейтральную.

Химические свойства обусловлены структурой агликона, наличием отдельных функциональных групп, а также присутствием гликозидной связи. Сапонины гидролизуются под влиянием ферментов и кислот. Производные мевалоновой и глицирритиновой кислот гидролизуются под воздействием щелочей.

При взаимодействии с кислотными реагентами (SbCl3, SbCl5, FеС1з, конц. H2SO4 ) образуют окрашенные продукты.

Кислые сапонины образуют нерастворимые комплексы с солями тяжелых металлов (Ва, РЬ). Сапонины способны образовывать комплексы с белками, стеринами, липидами, фенольными соединениями. В составе комплексов сапонины не обладают гемолитической и поверхностной активностью.

Сапонины токсичны для холоднокровных животных (рыбы, лягушки,круглые черви). Они нарушают функцию жабер, которые являются не только органом дыхания, но и регулятором солевого осмотического давления в организме. Сапонины парализуют или вызывают гибель холоднокровных животных даже в больших разведениях (1:1 000 000).

1.4 Применение

Сапонины обладают широким спектром фармакологического действия.

1. Гипохолестеринемическое и противосклеротическое действие.

Сапонины обладают способностью снижать уровень холестерина в крови, что приводит к снижению склеротических изменений в кровеносных сосудах и уменьшению их ломкости. Действие характерно для стероидных сапонинов диоскореи ниппонской и якорцев стелющихся.

2. Кортикотропное действие (подобное действию кортизона и других гормонов коркового слоя надпочечников). Регулируется водно-солевой обмен, проявляется противовоспалительное и антиаллергическое действие. Характерно для сырья солодки, применяют при астме, экземе, дерматитах.

3. Диуретическое действие характерно для сырья почечного чая и астрагала шерстистоцветкового, препараты которых применяются при отеках сердечного происхождения.

4. Отхаркивающее действие.

Сапонины повышают секрецию желез верхних дыхательных путей. Это ведет к разжижению мокроты, что облегчает и ее эвакуацию. Такое действие характерно для сапонинов солодки и синюхи голубой.

5. Тонизирующее, стимулирующее, адаптогенное действие.

Характерно для сапонинов женьшеня, заманихи высокой, аралии маньчжурской. Препараты применяют при переутомляемости, усталости, гипотонии, как иммуномодуляторы.

6. Седативное действие характерно для сырья синюхи голубой.

7. Противоязвенное действие проявляется у сбора, в состав которого входит сырье синюхи голубой и сушеницы топяной.

8. Гипотензивное действие при начальных стадиях сердечно-сосудистой недостаточности проявляют биологически активные вещества астрагала шерстистоцветкового

9. Легкое слабительное действие характерно для сырья солодки.

Кроме медицины, сапонины широко используются в пищевой промышленности при изготовлении пива, кваса, лимонадов и других шипучих напитков, халвы, а в текстильном производстве - для мытья шерстяных и шелковых тканей, поскольку в отличие от мыла они не обладают щелочной реакцией. Сапонины применяются для изготовления порошков, входящих в состав огнетушителей, а в растениеводстве - для стимулирования прорастания семян и усиления роста клеток.

Аборигены Австралии давно используют некоторые содержащие сапонины растения для добывания рыбы. Кору этих растений они размочаливают камнями, а затем бросают куски коры в воду. Вскоре рыба всплывает и нужно только собрать ее с поверхности воды. Такую рыбу можно употреблять в пищу.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

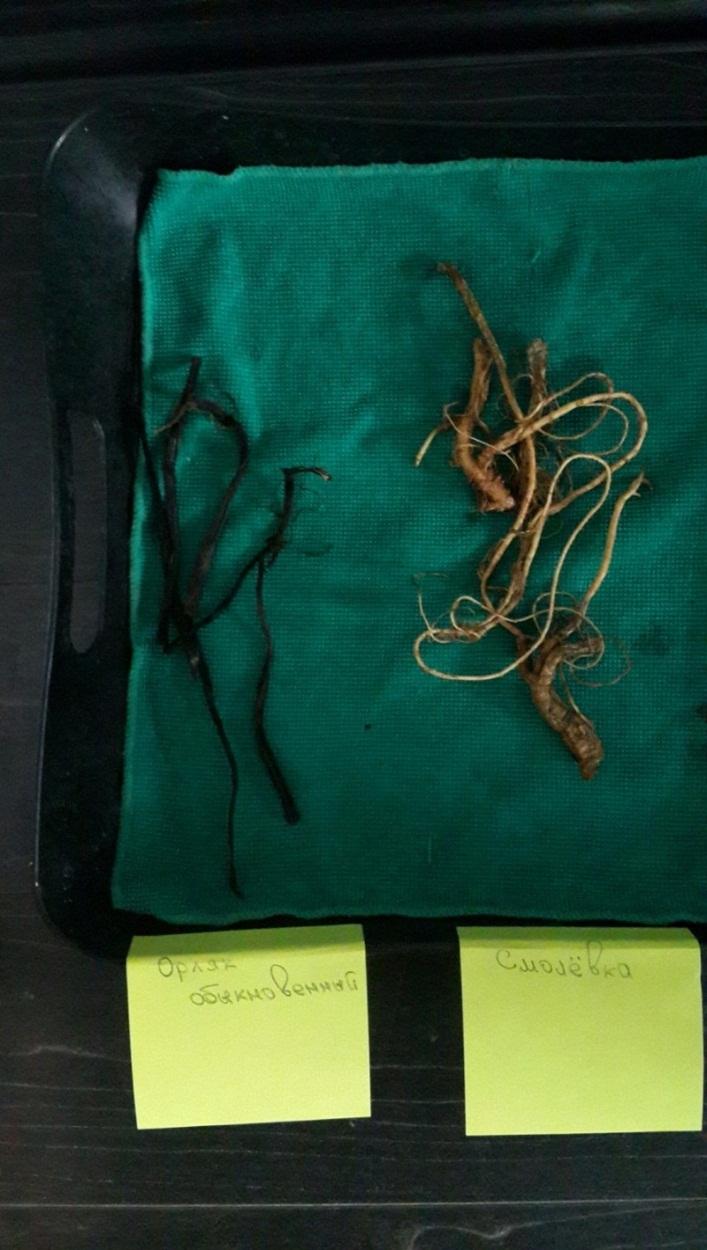

2. 1 Заготовка и сушка сырья ( корни и корневища) для исследования

1. Смолёвка обыкновенная, или хлопушка (лат. Siléne vulgáris) — многолетнее травянистое растение, вид рода Смолёвка (Silene) семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae). Растёт по лугам, опушкам, полянам, в светлых лесах, на вырубках, пустырях, обочинах дорог, по канавам.

Белые цветы этого растения имеют раздутую чашечку, которая хорошо хлопает при нажатии на нее. Имеет липкий стебель. В качестве мыла используют все части рaстения, в том числе и корни.

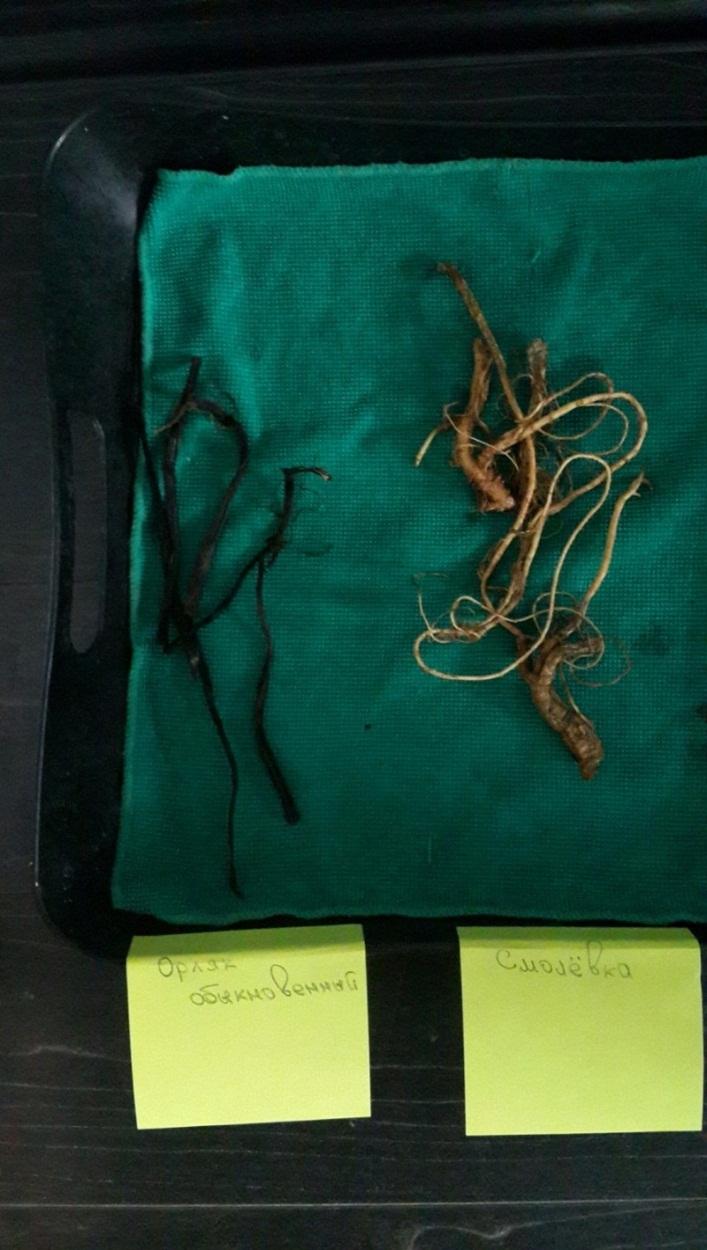

Фото1,2,3 – Заготовка и сушка корней смолевки обыкновенной.

2. Мыльня́нка, или Сапона́рия (лат. Saponária) — род однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae). Встречается по сырым лугам возле воды. Наибольшее количество сапонинов содержат листья – до 23% сапонинов.

Фото 4,5,6 – Заготовка и сушка корней мыльнянки лекарственной.

Название растения обусловлено тем, что при растирании корней мыльнянки с водой образуется пышная пена, которая длительное время не оседает. Особенно хорошо мылятся высушенные и измельченные корневища, поэтому их готовят впрок: сушат, перемалывают в порошок, разводят водой и моются или стирают вещи. После такой стирки вещи приобретают приятный запах и в них не заводится моль. Процесс можно ускорить нагреванием воды: прокипятив несколько минут небольшое количество корешков. В полученной «эссенции» можно и стирать, и купаться, и волосы мыть - с пользой для себя и без ущерба для природы.

3. Орля́к обыкнове́нный (лат. Pterídium aquilínum) — вид многолетних травянистых папоротниковидных растений рода Орляк из семейства Деннштедтиевые (Dennstaedtiaceae). Орляк обыкновенный на Руси издавна использовали вместо мыла. В его подземных частях содержится много калия. Корневища хорошо мыляться и абсолютно безвредны.

Фото 7,8 – Заготовка и сушка корневища орляка обыкновенного.

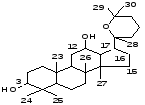

4. Солодка голая - Glycyrrhiza glabra L. Семейство бобовые - Leguminosae. Солодка голая распространена по нижнему течению рек Дона и Волги, на Северном Кавказе и в Восточном Закавказье, Западном Казахстане, особенно много ее в бассейне р. Амударьи, начиная с притоков, впадающих в нее в Таджикистане и до Аральскоrо моря. В корнях солодки содержится до 23% сапонинов. В корнях и корневищах всех официальных видов солодки находится сапонин глицирризин (β-амириновый тип), представляющий собой калиевую и кальциевую соли глицирризиновой кислоты. Агликоном глицирризиновой кислоты является одноосновная (30-COOH) глицирретиновая кислота с характерной для нее кетогруппой в 11-м положении. Сахаристая часть представлена 2 молекулами глюкуроновой кислоты. Содержание глицирризиновой кислоты в корнях и корневищах солодки колеблется в широких пределах от 8 до 24%.

Заготовить её не представлялось возможным, поэтому было преобретено готовое сырье в аптеке.

Фото 9,10- Солодка голая, лекарственное сырье.

Приготовление растворов[4]

Для проведения качественных реакций готовят водный настой (1 столовая лочка сырья на 50 мл воды) при нагревании на водяной бане в течении 30 минут После охлаждения настой фильтруют.

Фото 11- Водяная баня Фото 12- Готовые растворы

Исследование физико-химических свойств

Качественные реакции на сапонины основаны на их физических, химических и биологических свойствах.

Реакции, основанные на физических свойствах.

Для проведения реакции на пенообразование берут две пробирки, в одну добавляют 5 мл 0,1 моль/л HCl, в другую добавляют 5 мл 0,1 моль/л NaOH. Затем в обе пробирки добавляют по 2-3 капли извлечения или растворов сапонинов и сильно встряхивали. Если образуется стойкая пена в обеих пробирках или в пробирке с кислотой – это говорит о кислых тритерпеновых сапонинах. Стероидные сапонины дают дают обильную, стойкую пену в щелочной среде.

Фото13,14,15,16-Положительные реакции растворов на содержание сапонинов

Солодка голая

Мыльнянка

Смолевка обыкновенная

Орляк обыкновенная

Пенообразование характеризуется:

устойчивостью, которая зависит от прочности их пленочного каркаса и измеряется временем самопроизвольного уменьшения столба h (или объема V) пены в два раза: t1/2. Изменение пены со временем происходит вследствие вытекания жидкости из пены и разрыва пленок.

кратностью – максимально достижимым объемом пены, образующейся из данного объема жидкости β=V/Vж где V - объем пены, Vж – объем жидкости, пошедший на ее образование;

В мерные цилиндры наливают по 5 мл настоя. Поочередно встряхивают цилиндры в течение 30 с. После прекращения встряхивания включают секундомер и немедленно отмечают объем образовавшейся пены. Истинный объем пены получают, вычитая из общего объема системы в мерной пробирке объем оставшегося раствора. Затем отмечают время (с) самопроизвольного уменьшения объема системы в два раза (t½).

Таблица 2. 1 - Результаты исследований

| Водный настой | Объём пены | Кратность пены | Устойчивость пены |

Солодка голая | 5 см3 | 1 | 20 минут |

Мыльнянка | 6 см3 | 1,2 | 6 часов |

Смолевка обыкновенная | 5 см3 | 1 | 2 минуты |

Орляк обыкновенная | 1см3 | 0,2 | 10 секунд |

Фото 17- Определение кратности пены

Фото 18- Пенообразование раствора мыльнянки

2. 4 Проведение качественного анализа растворов

Из водных растворов сапонины осаждаются гидроксидами бария и солями меди.

Фото 19- Осаждение сапонинов из раствора

Фото 20,21,22,23- Осаждение раствором гидроксидом бария

Вывод: осаждение произошло во всех растворах.

Фото 24,25,26,27- Осаждение раствором сульфата меди(II)

Вывод: осаждение произошло во всех растворах.

ВЫВОДЫ

Изучив различную литературу, было выяснено, что сапонины являются ценными природными соединениями, которые, благодаря их свойствам, широко используются в медицине. Они довольно широко распространены среди лекарственных растений. В основном (в большей концентрации) сапонины содержатся в корнях растений. Из лекарственного сырья, полученного из лекарственных растений, содержащих сапонины, производят настои, отвары, экстракты, а также таблетированные препараты, которые применяются для лечения различных заболеваний.

В ходе качественного анализа собранного мною природного сырья было доказано присутствие тритерпеновых и стероидных сапонинов в корнях и конревищах смолевки обыкновенной, солодки голой, мыльнянки и орляка обыкновенного. Удалось осадить сапонины из растворов гидроксидом бария и сульфатом меди (II), что полностью подтвердило гипортезу исследования. Больше всего сапонинов обнаружено в корнях мыльнянке обыкновенной, устойчивость пены которой сотавляет 6 часов. Меньше всего в орляке обыкновенном, настой корней и корневищ которого, давал минимальную и неустойчивую пену.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Лекарственные растения и сырье, содержащие сапонины. [Электронный ресурс]. -http://refdb.ru/look/1774540.html/- Дата доступа 05.05.2015

Растения содержащие сапонины или имеют эффект пенообразования. [Электронный ресурс]. -http://natural-living.livejournal.com/640401.html/- Дата доступа 05.05.2015

Растения, пригодные для чистки, мойки и стирки. [Электронный ресурс]. -http://www.liveinternet.ru/users/4457941/post355755601//- Дата доступа 05.05.2015

Химический анализ лекарственных растений: Учеб. пособие для фармацевтических вузов/ Ладыгина Е.А., Сафронович Л.Н.,Отряшенкова В.Е. и др. Под ред. Гринкевич Н.И., Сафронович Л.Н.-М: Высшая школа, 1983.-176 с, ил.