МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23

Автор Юсина Валерия,

ученица 9 А класса

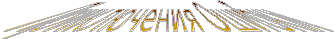

За горами крутыми, за морями синими да за лесами дремучими жило-было царство-государство. Правил им Русский Язык, Великим прозванный. Трудно ему было одному управлять своим царством и решил он его разделить между своими тремя премудрыми дочерьми. Появилось четыре княжества. Правили ими старшие дочери Великого Русского Языка: Орфография, Пунктуация и Морфология. Орфография за правильное написание слов отвечала, Пунктуация – за знаки препинания, Морфология - за части речи. Но речь не о них. Сказ этот о дочери его младшей, Ошибке, да о том, как она познавала правила Русского Языка.

КОРНИ "РАСТ-РОС" И ПРИСТАВКИ "ПРЕ-ПРИ".

Однажды случилось такое дело, что княгине Орфографии надобно было отлучиться из своего царства. Да вот только боялась княгиня оставить княжество своё,кабы не случилось бы чего. На помощь ей пришла Ошибка.

— Матушка-княгиня, спасай!– В терем княжий завалилось четыре слова: ристение, заресли, пракрутить и проспокойный.

— Что случилось?!

— А где княгиня?

— Сестрица моя отлучилась, я заменяю её. Я – Ошибка.

— О,милостивая княжна Ошибка,нам нужна твоя помощь . Приключилось с нами горе. Шли мы по городу да что-то пошло не так...– начало ристение.

— Ой,не так! Столкнулись мы да попадали друг на друга, – продолжали заресли.

— Перепутались буквы в наших словах,– всхлипнуло пракрутить.

— Мы их с горем пополам расставили по местам, но как Вы, наверное, заметили - не все. У них наши Е и И, а у нас А и О,– закончил рассказ проспокойный.

— Помогите, царевна Ошибка!

— О! Этому сестрица меня обучала. Ты – р..стение,однокоренное слово РОСТ,значит в корне пишется буква О. Зар.слям остаётся буква А.

— А мы?– с надеждой вздохнули пракрутить и проспокойный.

— Ой, а вот об этом не ведаю!

В следующий миг в зале появилась Орфография. Она обвела взглядом строгим зал.

— Ура! Сестрица, как хорошо, что ты вернулась. Туго нам без тебя приходится.

— Вижу. Ошибка, не то ты правило применила. Это же корни РАСТ и РОС. Имеют они особый закон. Если в конце корня стоит только буква С, то в корне пишется буква О. А вот если буквы С и Т – А. Но есть пять слов,которые не хотят подчиняться этому правилу: отрасль, росток, ростовщик, Ростислав, Ростов.

— А какие у нас правила?

— С ПРЕ- и ПРИ- посложнее . ПРИ- обозначает присоединение, приближение,близость и неполноту действия. ПРЕ- же близка по значению слову ОЧЕНЬ или приставке ПЕРЕ-.

— Княгиня, Вы же поможете нам?

— Ошибка, мне нужна твоя помощь.

Маленькая Ошибка сжалась и испуганно замотала головой. Ей было стыдно,что она не знает правил.

— Стыдиться должен не тот,кто правил не знает, а тот, кто не желает их знать и быть грамотным. А, ты ведь,сестрица, хочешь?

Ошибка очень хотела быть грамотной, как сестрицы её старшие. А потому набралась смелости и начала рассуждать:

— В слове р..стение корень заканчивается на СТ, значит,пишется буква А. В зар..слях на С,значит, в корне буква О. Пр.крутить означает присоединение, приставка ПРИ-. Пр.спокойный,можно сказать,что очень спокойный, поэтому ПРЕ-. Верно?

— Умница,Ошибка. Очень трудно?

Самая младшая дочь Русского Языка радостно улыбнулась и отрицательно покачала головой. А ведь и правда: если учить правила, то Русский Язык становится прекрасным и очень интересным.

О И А В КОРНЯХ –ГОР–/–ГАР–, –ЗОР–/–ЗАР–.

Шли как-то Орфография и Ошибка по дорожке. Слышат они крики и ругань. Подошли поближе и увидели, что это буквы ругаются.

— Это что ещё за безобразие в княжестве моём?

Увидали буквы дочерей царских да разбежались. Осталися только две буквы-скандалистки О да А.

— Ох, царевна – матушка, как же вы вовремя! Объясните этой недалёкой букве О, что в слове

«г. .рячий» я должна стоять!

Только сейчас заметили Ошибка с Орфографией два тоскующих слова: «г..рячий» и «з..ря». Вздохнула княгиня, взглянула на сестрицу с мольбой и начала та молвить тихим неуверенным голосом:

— Давайте сперва разберёмся, какое правило нам применить надобно. Я так думаю,что это корни с чередованием О/А. Начнём со слова «г..рячий». В этом слове пишется буква О, так как корень - находится в безударном положении . С тобой же «з..ря» всё с точностью наоборот. В корнях–зар– /– зор– безударный гласный обозначается буквой А.

Давайте сперва разберёмся, какое правило нам применить надобно. Я так думаю,что это корни с чередованием О/А. Начнём со слова «г..рячий». В этом слове пишется буква О, так как корень - находится в безударном положении . С тобой же «з..ря» всё с точностью наоборот. В корнях–зар– /– зор– безударный гласный обозначается буквой А.

— Как всё просто оказалось!

— Вот видите. Вам, О и А,

пора бы знать, где ваше место,

чтобы не было таких громких и

ненужных споров!

Устыдились буквы. Дали обещание впредь знать свое место. Ну а для этого вы, ребята, должны запомнить:

Устыдились буквы. Дали обещание впредь знать свое место. Ну а для этого вы, ребята, должны запомнить:

КОРНИ –СКАК–/–СКОЧ–.

Собралась как-то Ошибка на лошадиные скачки. Да вот беда, отменили их. Решила царевна проверить, что приключилось?

Пришла она к полю широкому. Глядь, кони пасутся. Здоровые, весёлые. Подивилась Ошибка, да спросила у дедушки Иванко, в чём же проблема.

— Ой, красна девица! Всем наши кони хороши: сильны, быстры. Любо-дорого взглянуть! Да вот только не желают они исполнять наши команды. Говорю Сивке: "ПерескАчи ,Сивушка,пень!" А он не реагирует. "Начни, Смолушка, скОкать"– та же история. Не слушают они меня.

— Немудрено, дедушка. Вы же им команды неправильно говорите! Правильно не "перескАчи",а "перескОчи", не "скОкать",а "скАкать".

Немудрено, дедушка. Вы же им команды неправильно говорите! Правильно не "перескАчи",а "перескОчи", не "скОкать",а "скАкать".

— А как же правильно выбрать О или А?

— Ой, а тут всё просто! Запомни стихотворение:

Конечно, – СКАК- и – СКОЧ-

Так прям и пишем! Ну, точь-в-точь!

«А» перед «К», «О» перед «Ч»

И только в этом всё ключе.

Два исключения лишь здесь:

СКАЧОК, СКАЧУ и список весь!

Учёл дедушка свои ошибки, и его лошадки снова заскакали, как раньше.

КОРНИ –РАВН–/–РОВН–.

Прошёл как-то в Буквенном царстве дождь. Слабый и тёплый – "грибной". Вот и решила Ошибка сходить в лес по грибы да по ягоды. Идёт себе по дорожке и вдруг слышит : Медведь ругается. С Косолапым царевна дружбу водила, вот и поспешила проверить, не случилось ли чего.

Оказалось, что да, случилось. Была у Мишки лопата волшебная, Бабой Ягой подаренная: что ни прикажи – всё сделает! Да вот только, как Медведь ни старался, не хочет лопата его слушать.

— Я ей приказал землю порАвнять, а она, окаянная, взяла и по кучам разбросала! У, попадись мне только, обманщица этакая!

— Ты, Михайло Потапыч,не бранись. Дареному коню ,как говорится, в зубы не смотрят. Да и не гоже грамматное орудие обижать. Сам виноват!

— Это ещё почему?

— Ох, Мишка-Мишка. Ты слово пор..внять с буквой А сказал. А лопатка же Яги – первая защитница грамотности. Вот и действует лопата по правилам.

— По каким?

— Так по правилам моего батюшки моего, Великого Русского Языка. Есть один закон, мне про него сестрица Орфография сказывала:

Коль «РОВНЫЙ, ГЛАДКИЙ и ПРЯМОЙ»

То смело пишем «О» с тобой!

А если «РАВНЫЙ ЧЕМ-ТО С КЕМ»

То «А» напишем без проблем!

РАВНЯЙСЬ, РАВНИНА – заучи!

РОВЕСНИК, ПОРОВНУ шепчи!

И УРОВЕНЬ – всего их пять

Здесь исключений надо знать!

Понял Косолапый ошибку свою, извинился перед лопатой, а Ошибку на чай позвал.

БУКВЫ О И Е ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И Ц

В СУФФИКСАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ.

Гостила как-то Ошибка у Бабы Яги. Вместе травы сушили, гусей‐лебедей пасли да чай по вечерам попивали.

И вот идут они однажды по лесу. Глядь : спорят на поляне буквы О и Е. Да так сильно, что у одной уже голос сел, а другая так раздулась, что вот-вот лопнет.

- Что случилось? – спрашивает Ошибка.

- Мы не можем решить, кто из нас главнее, кто должен стоять в словах после шипящих в суффиксах прилагательных.

- А давайте так: под ударением – О, а в безударном положении – Е. А то ты и так уже голос теряешь, дорогая Е…

Переглянулись буквы и согласились. А Ошибка и Баба Яга пошли дальше по дороге.

ОДНА И ДВЕ БУКВЫ Н В СУФФИКСАХ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ .

Вызвалась как-то Ошибка помогать сестре своей Орфографии. Дала та ей задание разобрать слова по группам. И вот вроде бы и ничего трудного, да только царевна битый час голову ломала, а так ничего и не придумала. Делать нечего, пришлось кликать сестрицу.

— Не кручинься, сестрица, в этом есть и моя доля вины. Запамятовала я, что не обучена ты ещё правилу этому. Но это поправимо. Ошибка, смотри, это закон о написании одной и двух букв Н в суффиксах имён прилагательных.

— И что же это за закон?

— Обо всём по порядку. Две буквы Н пишутся, если имя прилагательное, образовано при помощи суффиксах –Н– от существительных с основой на Н, и в прилагательных, образованных от существительных при помощи суффиксов –ОНН–,–ЕНН–. Исключение – слово ветреНый. Но запомни, безветреННый пишется с двумя буквами Н.

— Но ведь если есть правило написания двух Н, то есть и одной?

— Верно. Одна буква Н пишется в прилагательных, образованных от имён существительных с помощью суффиксов –ИН–,–АН– (–ЯН–). Но и здесь есть исключения: деревЯННый, стеклЯННый, оловЯННый.

Тебе,Ошибка, даны два слова каме…ый и гуси…ый. Ну ка,расскажи,как они пишутся?

— Ой, я знаю! В слове каме…ый пишутся две буквы Н,так как прилагательное образовано от слова камеНь. А гуси…ый пишется с одной, потому что образовано от существительного с помощью суффикса –ИН–.

- Теперь, я вижу, ты точно справишься распределишь слова по группам!

–К– и –СК–.

Однажды встретила Ошибка три слова: весКий,рыбаЦкий и гигантСКий. И стало ей интересно, почему в первых двух прилагательных пишется суффикс –К–,а в третьем – суффикс –СК– ?

— А как иначе, красна девица? Я – веский, имею краткую форму: веский – весок. А друг мой, рыбацкий – образован от основы существительного на –К: РыбацКий – рыбаК.

— А гигантский?

— Я пишусь с суффиксом –СК–,потому что не имею краткую форму,не образован от основ существительных на –Ч,– Ц,– К и не отношусь к исключениям: узбекСКий, таджикСКий,угличСКий.

— Спасибо, что объяснили.

Царевна распрощалась со словами и отправилась дальше.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ .

Однажды гостила Ошибка у сестры

Однажды гостила Ошибка у сестры

своей Морфологии. И попала она

как-то на праздник имён

прилагательных. Бывала она и

раньше в княжестве

морфологическом, но о именах

прилагательных и слыхом не

слыхивала. И вот решила она

сестрицу свою пораспрашивать.

— Сестрица, а сестрица, как же так получилось, что об именах существительных я знаю, беседы непраздные с ними вела,а о прилагательных не имею не малейшего понятия?

— Не кручинься, Ошибочка, горе невелико. Сейчас я всё тебе расскажу.

Княжна посмотрела по сторонам и подозвала к себе три слова: добрый,каменный и оленьи.

— Смотри, Ошибка, все эти три слова – имена прилагательные. Они приходятся близкой роднёй именам существительным и обозначают их признак, то есть признак предмета. По своему значению эта часть речи делится на разряды: качественные, относительные и притяжательные.

Качественные прилагательные обозначают признаки ( качество,свойство) предмета, которые могут изменяться, проявляться в большей или меньшей степени. К этому разряду относится слово добрый. Оно может иметь степень сравнения: добрый – более добрый, самый добрый. Также это прилагательное имеет краткую форму: добрый – добр. А ещё это слово имеет антоним: добрый – злой. Ну и наконец, оно сочетается с наречиями очень, весьма и т.п. : очень добрый. Запомни, Ошибка, прилагательное является качественным, если имеет ХОТЯ БЫ ОДИН из перечисленных признаков.

Теперь - об относительных именах прилагательных, которые обозначают признак (свойство) предмета через его отношение к другому предмету, какому-либо обстоятельству (месту, времени и т.п.) или действию. Признаки , которые обозначают имена прилагательные данного разряда, не могут проявляться в большей или меньшей степени, но зато они обозначают, например, материал, из которого сделан предмет: КАМЕННЫЙ дом – дом из КАМНЯ. Относительные прилагательные не имеют степеней сравнения, краткой формы, антонимов и не могут сочетаться с наречиями, указывающими на степень проявления признака.

И ещё один разряд – притяжательные. Это имена прилагательные, обозначающие принадлежность предметов лицам или животным и отвечающие на вопросы ЧЕЙ?, ЧЬЯ?,ЧЬЁ?, ЧЬИ?. Они, как и относительные, не имеют грамматических признаков качественных прилагательных. Притяжательные прилагательные образуются от существительных с помощью суффиксов –ИН–, –ОВ–, –Й( –ИЙ, –ЬЯ, – ЪЕ). Здесь подойдёт слово ОЛЕНЬИ рога – рога ОЛЕНЯ.

Все имена прилагательные изменяются по числам,родам и падежам.

— Ух, сколько мне предстоит выучить. Спасибо, сестрица.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.

Как-то попросили Ошибку распределить по группам слова. Да вот только слова эти были какие-то чудные. Как ни билась над ними царевна, да только не смогла ничего придумать. Делать нечего пришлось ей Морфологию кликать.

— Сестрица, ну что это за слова? Пять, шестьсот, третий и семьсот двадцать три?

Сестрица, ну что это за слова? Пять, шестьсот, третий и семьсот двадцать три?

— Ошибка, Ошибка, неужели ты не знаешь об

именах числительных? Ну что же, слушай.

Имена числительные – это самостоятельная

часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок

предметов при счёте.

Все имена числительные делятся на разряды

Все имена числительные делятся на разряды

по структуре: простые, сложные и составные.

Простые числительные обозначаются одним

словом, в котором есть только один корень,

например: пять. Сложные обозначаются

одним словом, но в этом слове есть несколько

корней, например: шестьсот. Ну, и ,наконец, составные. Они обозначаются несколькими словами,причём каждое из этих слов может быть и простым, и сложным, например: семьсот двадцать три.

— А как же слово третий?

—Все имена числительные по значению делятся на два разряда: количественные и порядковые.

Количественные отвечают на вопрос сколько? ,обозначают число,количество предметов. Они изменяются только по падежам ( рода и числа они не имеют, за исключением числительных один,два,тысяча, миллион, миллиард). К этому разряду относятся числительные пять, шестьсот, семьсот двадцать три?

Порядковые числительные отвечают на вопрос какой по счёту?/который по порядку? Они указывают на порядок предметов при счёте. Изменяются по падежам, числам и в единственном числе – по родам. К ним и относится слово третий. Ясно?

— Теперь – да. Спасибо, сестрица!

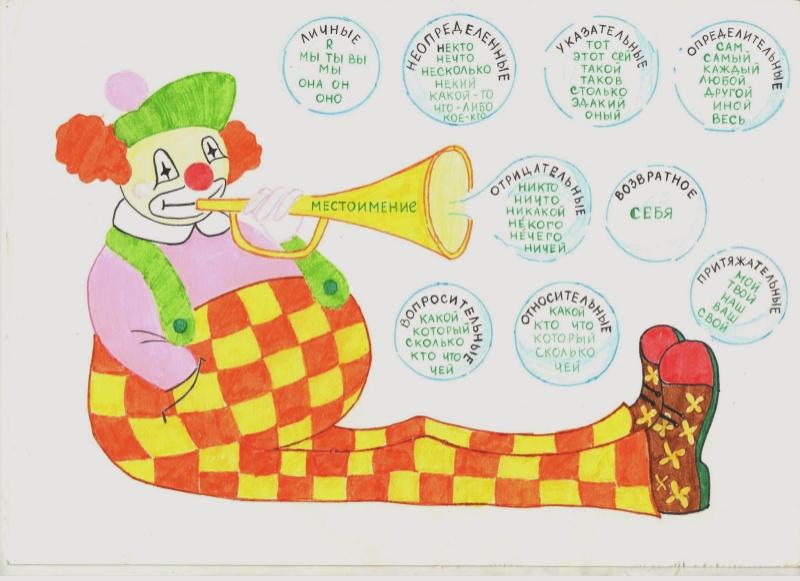

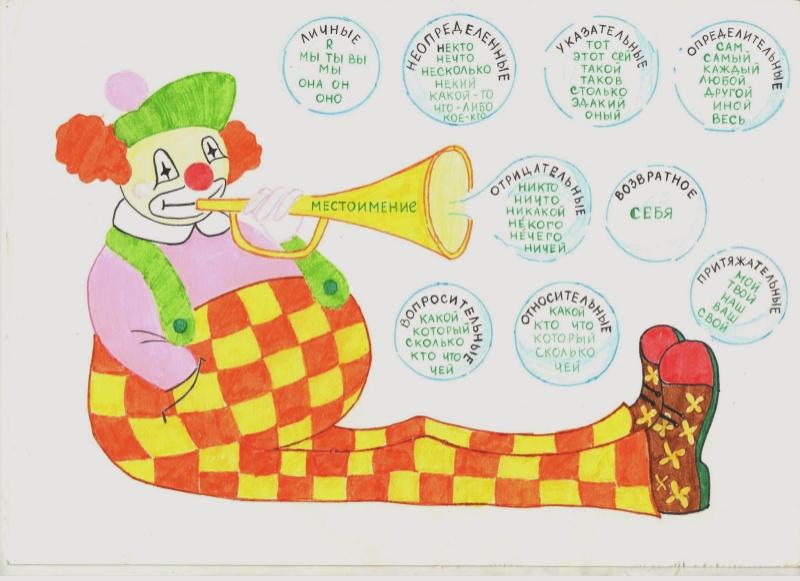

МЕСТОИМЕНИЕ.

Однажды писала Ошибка сочинение, да вот проблема: было у неё много повторяющихся слов, и не знала царевна, как их заменить. Решила она посоветоваться с Морфологией.

— Дорогая сестрица, на этот случай есть у меня слова, именуемые местоимениями. Они указывают на предметы, признаки, количество, но не называет их. По значению местоимения имеют разряды: личные, возвратное, притяжательные, указательные, определительные,вопросительно-относительные,отрицательные, неопределённые.

Личные местоимения указывают на лицо или на предмет, о котором идёт речь, а также замещают существительные в речи во избежание повторов. Личные местоимения бывают единственного ( я, ты) и множественного числа (мы,вы). Личные местоимения 3-го лица изменяются по родам и числам ( он,она,оно,они). Все личные местоимения изменяются по падежам.

Возвратное местоимение в русском языке только одно – себя. Оно указывает на того, кто производит действие,склоняется, но не имеет формы именительного падежа; не имеет лица,рода,числа.

Притяжательные местоимения так же, как и притяжательные прилагательные, указывают, какому лицу принадлежит предмет. Изменяются по падежам и отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи?

Указательные местоимения тот,этот,такой, таков,столько указывают на предмет, признак, количество. При этом предмет,признак,количество выделяются из ряда других.

Указательные местоимения тот,этот,такой, таков,столько указывают на предмет, признак, количество. При этом предмет,признак,количество выделяются из ряда других.

Определительные

местоимения (весь, всякий,

каждый, сам, самый, любой,

иной, другой) указывают на

обобщённое качество

предмета. Они изменяются по

родам, числам и падежам.

Вопросительно‐относительные местоимения кто, что, какой, каков, который, чей, сколько могут быть: вопросительными(если употребляются в вопросительном предложении) и относительными (если употребляются для связи частей в сложном предложении).

Неопределённые местоимения указывают на неизвестные, неопределённые лица, предметы, их признаки. Неопределённые местоимения (кроме некто и нечто) изменяются так же, как вопросительно-относительные.

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько выражают значение отрицания: указывают на отсутствие предмета, признака или количества. Они служат также для усиления отрицательного смысла всего предложения. Отрицательные местоимения изменяются так же, как вопросительно-относительные, от которых они образованы… Эй, Ошибка, ты куда?

— Как куда? Учить правило!

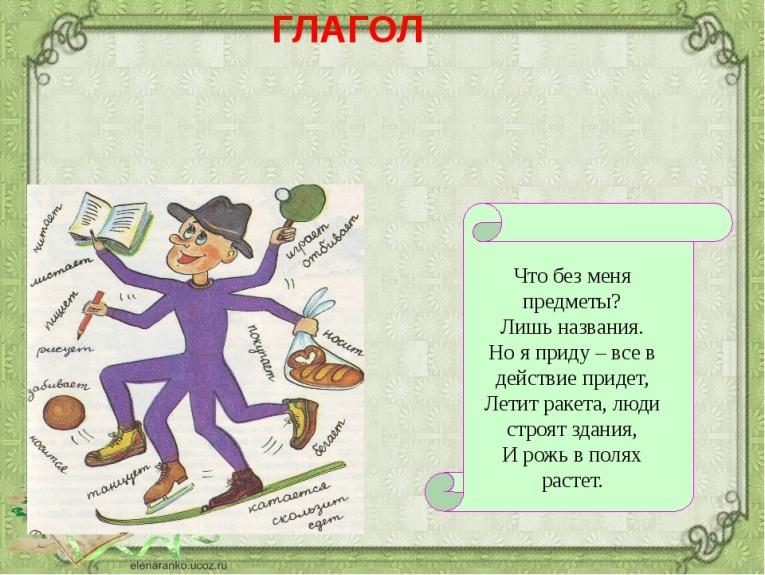

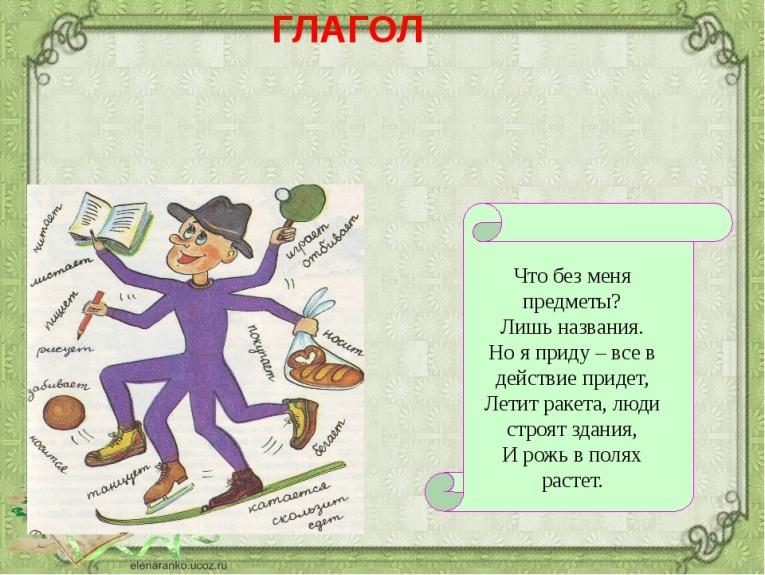

Г ЛАГОЛ.

ЛАГОЛ.

Шла как-то Ошибка по городу. Навстречу ей

вышел Глагол. Много про него она слышала, но вот

решила узнать, правда ли это?

— Здравствуй, барин Глагол. Наслышана я о тебе, только хочется услышать рассказ из твоих уст.

Здравствуй, барин Глагол. Наслышана я о тебе, только хочется услышать рассказ из твоих уст.

— И тебе доброго здоровьишка, царевна, а почему б и не

рассказать? Я самостоятельная часть речи, которая

обозначает действие, состояние, отношение,проявление

признака как процесс (бежать, любить, белеть), отвечаю

на вопросы что делать? что сделать?

Я бываю совершенного и несовершенного вида. Когда я

совершенного вида, то отвечаю на вопрос что сделать? и

указываю на действие, имеющее предел,результат:

увидеть, понять, закрыть,решить.

Когда несовершенного вида – отвечаю на вопрос что делать? и обозначаю длительное,повторяющееся действие: видеть, понимать,закрывать, решать.

Могу быть переходным, если употребляюсь с существительными и местоимениями в Винительном падеже без предлога. Также могу быть возвратным , если имею постфикс -ся (сь-).

А ещё я имею три наклонения: изъявительное, повелительное и условное.

В изъявительном наклонении я обозначаю реальные действия в прошлом, настоящем или будущем.

В условном (сослагательном) наклонении я обозначаю действие, которое возможно при определённом условии. Форма условного наклонения образуется сочетанием глагола в форме прошедшего времени с частицей бы (б).

При помощи повелительного наклонения выражаю приказ, пожелание, просьбу.

В предложении я чаще всего выполняю роль сказуемого.

— Ух ты! Сколько нового я о тебе узнала. Спасибо, Глагол!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Однажды гостила Ошибка у Василисы Премудрой. Учила Василиса Ошибку составлять предложения.

— Василисушка, а расскажи мне о предложениях.

— Далеко мне ,конечно, до сестёр твоих. Но и я не лыком сшита. Слушай же, Ошибка.

Далеко мне ,конечно, до сестёр твоих. Но и я не лыком сшита. Слушай же, Ошибка.

Предложение – это основная единица синтаксиса, служащая для сообщения информации о самых разнообразных явлениях действительности. Они могут быть разными по цели высказывания: повествовательные, побудительные и вопросительные. По интонации они могут быть восклицательными или невосклицательными. В каждом предложении есть граммотическая основа, состоящая из подлежащего и/или сказуемого. Если она одна, то предложение простое, если две и более – сложное. Ещё, кроме грамматической основы, в предложении могут быть второстепенные члены: дополнения, определения и обстоятельства. По их наличию предложения делятся на распространённые и нераспространённые. Вот и всё, царевна, о чём ведаю – всё рассказала.

— И на том спасибо.

12

Давайте сперва разберёмся, какое правило нам применить надобно. Я так думаю,что это корни с чередованием О/А. Начнём со слова «г..рячий». В этом слове пишется буква О, так как корень - находится в безударном положении . С тобой же «з..ря» всё с точностью наоборот. В корнях–зар– /– зор– безударный гласный обозначается буквой А.

Давайте сперва разберёмся, какое правило нам применить надобно. Я так думаю,что это корни с чередованием О/А. Начнём со слова «г..рячий». В этом слове пишется буква О, так как корень - находится в безударном положении . С тобой же «з..ря» всё с точностью наоборот. В корнях–зар– /– зор– безударный гласный обозначается буквой А. Устыдились буквы. Дали обещание впредь знать свое место. Ну а для этого вы, ребята, должны запомнить:

Устыдились буквы. Дали обещание впредь знать свое место. Ну а для этого вы, ребята, должны запомнить: Немудрено, дедушка. Вы же им команды неправильно говорите! Правильно не "перескАчи",а "перескОчи", не "скОкать",а "скАкать".

Немудрено, дедушка. Вы же им команды неправильно говорите! Правильно не "перескАчи",а "перескОчи", не "скОкать",а "скАкать".

Однажды гостила Ошибка у сестры

Однажды гостила Ошибка у сестры Сестрица, ну что это за слова? Пять, шестьсот, третий и семьсот двадцать три?

Сестрица, ну что это за слова? Пять, шестьсот, третий и семьсот двадцать три? Все имена числительные делятся на разряды

Все имена числительные делятся на разряды  Указательные местоимения тот,этот,такой, таков,столько указывают на предмет, признак, количество. При этом предмет,признак,количество выделяются из ряда других.

Указательные местоимения тот,этот,такой, таков,столько указывают на предмет, признак, количество. При этом предмет,признак,количество выделяются из ряда других.  ЛАГОЛ.

ЛАГОЛ. Здравствуй, барин Глагол. Наслышана я о тебе, только хочется услышать рассказ из твоих уст.

Здравствуй, барин Глагол. Наслышана я о тебе, только хочется услышать рассказ из твоих уст.

Далеко мне ,конечно, до сестёр твоих. Но и я не лыком сшита. Слушай же, Ошибка.

Далеко мне ,конечно, до сестёр твоих. Но и я не лыком сшита. Слушай же, Ошибка.