СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНА «Основы садово-паркового искусства» общеобразовательного цикла технический профиль

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практического занятия или лабораторной работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

Просмотр содержимого документа

«СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНА «Основы садово-паркового искусства» общеобразовательного цикла технический профиль»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ДИСЦИПЛИНА «Основы садово-паркового искусства»

общеобразовательного цикла

технический профиль

специальности: «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

4 курс

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Талица

Составитель: Земерова Алена Вячеславовна, преподаватель ГБПОУ Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова»

Методические указания для выполнения практических занятий являются частью основной профессиональной образовательной программы Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» по специальности СПО «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Методические указания по выполнению практических занятий адресованы студентам очной формы обучения.

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практического занятия или лабораторной работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

Практическая работа № 1 по теме:

«Выполнение проектов со стилевыми особенностями Древних садов и парков»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения эскиза садово – парковой композиции со стилевыми особенностями Древних садов и парков.

Задание:

1. Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

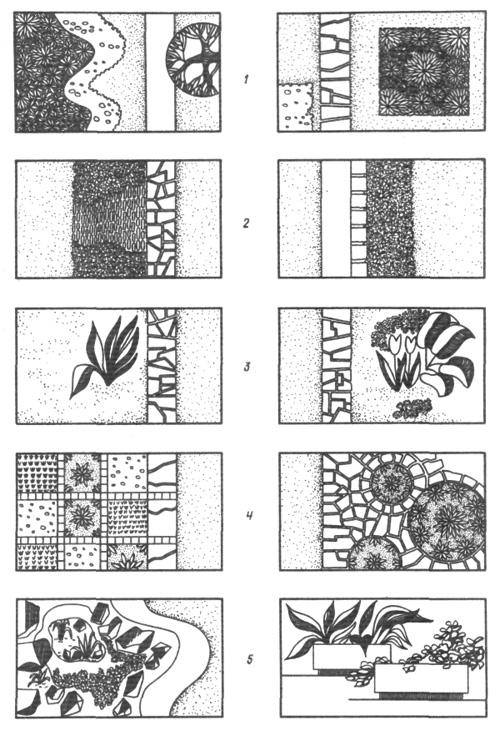

2. Рассмотрите способ изображения садово-парковой композиции – аллея – на примере рисунков 1, 2, 3, 4, 5 и фотографии аллеи.

3. Выполните объемно – пространственный эскиз садово-парковой композиции - аллеи.

4. Ответьте на вопрос: Что такое аллея?

Эски́з (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел (идею) ландшафтного сооружения или отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающих линий.

Эскизы недороги и позволяют ландшафтному архитектору сделать наброски и попробовать другие идеи, прежде чем воплощать их. Карандаш или пастель более предпочтительны для эскизов из-за ограничений времени, но быстро сделанный набросок акварели может также считаться эскизом в более широком значении слова.

В комплектах документов на технологические процессы (ландшафтный проект) эскизы должны быть общими к отдельным операциям, к группе операций или к технологическому процессу (операции).

По усмотрению разработчика ландшафтного проекта эскизы следует выполнять на действия, связанные с раскрытием идеи планируемых вариантов благоустройства садово-парковых ландшафтов.

При выполнении эскизов необходимо руководствоваться следующими общими требованиями:

1. На эскизах изображения садово-парковых композиций в основном должны быть представлены в их готовом варианте.

2. Эскизы на изображения садово-парковых композиций и их составные части следует выполнять:

- с соблюдением масштаба;

- без соблюдения масштаба, но с примерным выдерживанием пропорций (графических элементов, составных частей и т.п.).

Разница между чертежом и эскизом заключается в том, что первый выполняется в масштабе — чертежными инструментами, а второй — от руки в глазомерном масштабе.

Практическая работа № 2 по теме:

«Выполнение проектов с европейской и восточной архитектурой»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения эскиза проектов с европейской и восточной архитектурой.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните эскиз проектов с европейской и восточной архитектурой.

Здание и окружающая его территория - это единый ансамбль с общей идеей. Важно, чтобы декор дома гармонировал с окружающей его территорией. Ландшафтная архитектура должна соответствовать общему духу здания, его концепции, повторяя или усиливая идею, заключенную во внешнем оформлении дома.

Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств, отрасль градостроительства, цель которой - формирование благоприятной внешней среды для жизнедеятельности и отдыха населения в городах, пригородных зонах, сельской местности с учетом функциональных, эстетических и технико-экономических требований. Ландшафтная архитектура специализируется на объёмно-пространственной организации территории, объединении природных, строительных и архитектурных компонентов в целостную композицию, несущую определённый художественный образ. Подобно архитектуре и градостроительству ландшафтная архитектура относится к пространственным видам искусства.

Формирование комфортной и эстетически полноценной среды осуществляется с помощью природных материалов (рельеф, вода, растительность и т.д.) и архитектурных сооружений, при этом предполагается сохранение существующих и создание искусственных пейзажей, проектирование систем озеленения и рекреационных зон. Главная задача при создании ландшафтных композиций - гармонично соотнести и употребить природные материалы в совокупности с искусственной средой.

Широта профессиональных задач, над которыми работают ландшафтные архитекторы, очень велика, в частности:

· Планирование, форма, размер и расположение новых застроек;

· гражданский дизайн и общественная инфраструктура;

· управление водными устройствами, включая сады дождя, зеленые крыши и обработка заболоченных мест;

· средства обслуживания отдыха - такие как поля для гольфа, тематические парки и спортивные средства обслуживания;

· жилые области, промышленные зоны и коммерческие застройки;

· шоссе, структуры транспортировки, мосты и транспортные коридоры;

· городской дизайн, город и городские площади, береговые линии, пешеходные зоны и места для стоянки;

· городские зоны регенерации;

· лес, туристические или исторические пейзажи и ценные исторические сада и исследования сохранения;

· бассейны, дамбы, электростанции, улучшение добывающей промышленности или основных индустриальных проектов;

· экологическая экспертиза и оценка пейзажа, советы по планировке и предложения по использованию земли.

Самый ценный вклад часто делается в самой ранней стадии проекта в производстве идей и приложению таланта и творческого потенциала к использованию области.

Практическая работа № 3 по теме:

«Выполнение проектов садов и парков эпохи Возрождения»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения эскиза проектов садов и парков эпохи Возрождения.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните эскиз проектов садов и парков эпохи Возрождения.

В 14- 16 веках на смену суровому средневековью пришла эпоха Возрождения. Произошел переход от феодально-религиозных представлений к гуманистическому мировоззрению, следствием которого явилась усиление светского характера культуры, обращение к культурному наследию античности, его «возрождение»(отсюда и название периода –Возрождение). Ландшафтное проектирование получает новый мощный толчок в свом развитии, поскольку все больше внимания начинает уделяться формированию городских пространств и садово-парковому искусству. При этом идеологической основой устройства сада являлось убеждение в том, что он является преобразованной, улучшенной человеком и поэтому «идеальной» природой. Центром культуры Возрождения стала Флоренция. На ее живописных холмах возводятся роскошные загородные виллы с обширными террасными садами, в которых удачно использовались водные устройства, зеленые насаждения, скульптура. Горизонтальные перспективы вдоль склонов холмов часто заканчивались зелеными театрами в виде стен из стриженых деревьев. Там устраивались сценические представления. В композициях итальянских вилл нашла отражение идея гегемонии человека над природой, характерная для эпохи Возрождения. Регулярные композиции строились на основе следующих принципов: единство ансамбля виллы и сада; сдержанность монументальности (рациональные и гармоничные пропорции); последовательности (анфиладности), строгой организованности; спокойствия и уравновешенности; четкости плана(квадрат, круг); организации продольных (вдоль склонов), а затем и глубинных(поперек склона) перспектив; создание разнообразных театрализованных эффектов; подчеркивание преемственной связи с античным Римом. К наиболее характерным относятся такие приемы построения садовых композиций итальянских вилл: террасирование склонов холмов, оформление высокими стенами, вазами, балюстрадами, скульптурами и гротами; обводнение территории сада системой каскадов, фонтанов и бассейнов; завершение садовых перспектив амфитеатром со скульптурой на фоне зелени(заимствовано у древних римлян) или свободно растущих групп деревьев; оформление партеров строгими по рисунку цветочными коврами; стрижка деревьев и кустарников; использование лоджий как видовых точек и постепенного перехода от закрытого пространства виллы к открытому пространству сада. Опыт флорентийцев быстро распространяется в Риме и других итальянских городах. Знаменитые итальянские архитекторы и художники Браманте, Рафаэль, Палладио, оказали существенное влияние на развитие теории и практики садово-паркового искусства.

Начиная, с 1530 года в архитектуре Италии все четче формируется два течения. Одно из них, тесно связанное с идеологией воинствующей католической церкви, вскоре привело к барочному искусству, другое, называемое маньеризмом, подготовило развитие классицизма в Европе. Барокко в садово-паркововом искусстве утвердилось в 80-е годы 16 века и стало главным направлением ландшафтной архитектуры Европы в течение более полутора столетий (до середины 18 века). Смысловую нагрузку садов того времени можно сформулировать кратко: во-первых, изобилие и роскошь, во-вторых, занимательное просвещение. В эпоху расцвета эпохи барокко сады должны были вызывать удивление, восхищение, поражать разнообразием роскошных затей, тем самым, отражая богатство и вкус владельца.

Практическая работа № 4 по теме:

«Выполнение проектов со стилевыми особенностями садов и парков Западной Европы»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения эскиза садово – парковой композиции со стилевыми особенностями садов и парков Западной Европы.

Задание:

1. Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

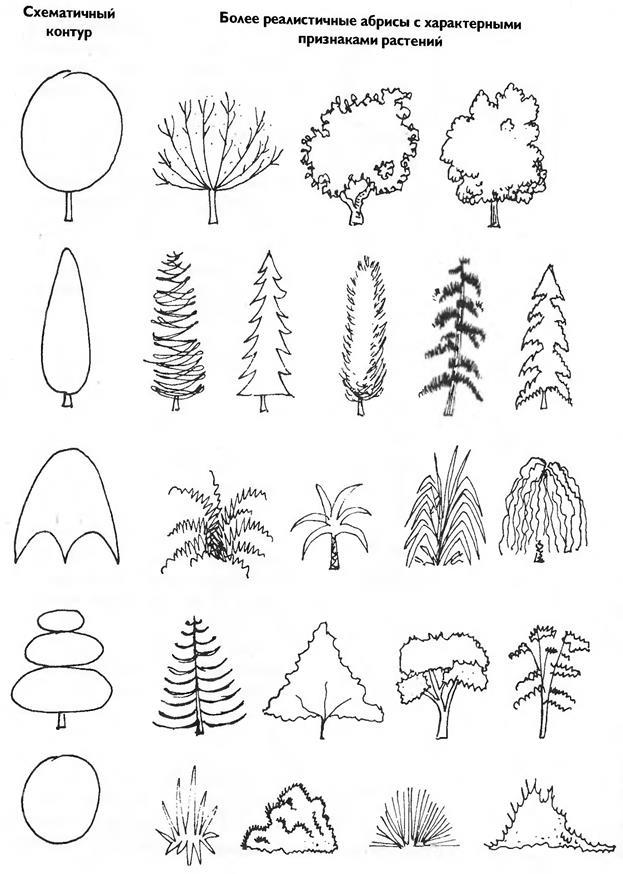

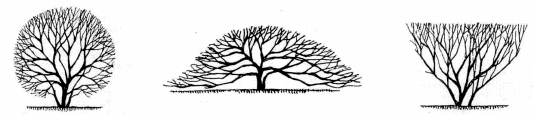

2. Рассмотрите способ изображения абрисов растений и объектов на примере рисунков № 1, 2, 3 и 4.

3. Выполните объемно – пространственную зарисовку садово-парковой композиции и водного сооружения.

4. Ответьте на вопрос: Что такое видовая точка?

Рисунок № 1. Схематичный контур объекта

Рисунок № 2. Абрисы растений

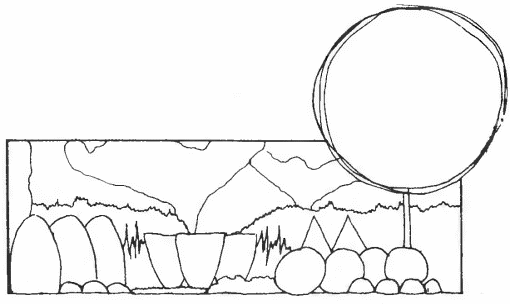

Рисунок № 3. Контурный рисунок объекта

Графический рисунок

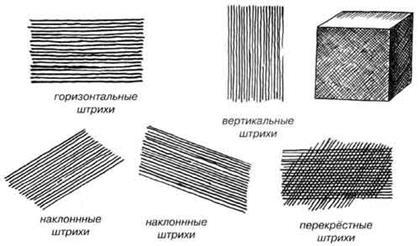

Для получения контура нужно взять простой карандаш. Простым карандашом делают и графический рисунок. Для того чтобы он получился естественным, нужно заполнить его различными элементами. Наиболее простые элементы изображения в рисунке — линия и штрих.

Штрих — это короткая линия. Большее или меньшее количество штрихов в одном месте создаёт разнообразный тон в рисунке, воплощая объём и форму изображения предметов.

Нажим при штриховке должен быть лёгким, движения — равномерными и неторопливыми. Карандаш, должен касаться бумаги не концом, а боком заточенной части.

Удобнее штриховать сверху вниз и наискось, справа налево, чем делать горизонтальные штрихи слева на право. Штрихи могут быть узкими и широкими, редкими и частыми, тёмными и светлыми. Горизонтальные, вертикальные и наклонные штрихи дают более светлый тон, а перекрёстный штрих даёт тёмный тон. Кроме того, перекрещивая штрихи двух цветов, можно получить третий. Например, перекрещивая красный и жёлтый, получаем оранжевый. Для усиления цвета совсем не обязательно сильно нажимать карандашом на бумагу, а то можно прорвать её. Лучше повторить штриховку, но только в противоположном направлении, нанося штрихи плотно один к другому. Чтобы получить светлый тон, нужно ставить штрихи пореже.

Удобнее штриховать сверху вниз и наискось, справа налево, чем делать горизонтальные штрихи слева на право. Штрихи могут быть узкими и широкими, редкими и частыми, тёмными и светлыми. Горизонтальные, вертикальные и наклонные штрихи дают более светлый тон, а перекрёстный штрих даёт тёмный тон. Кроме того, перекрещивая штрихи двух цветов, можно получить третий. Например, перекрещивая красный и жёлтый, получаем оранжевый. Для усиления цвета совсем не обязательно сильно нажимать карандашом на бумагу, а то можно прорвать её. Лучше повторить штриховку, но только в противоположном направлении, нанося штрихи плотно один к другому. Чтобы получить светлый тон, нужно ставить штрихи пореже.

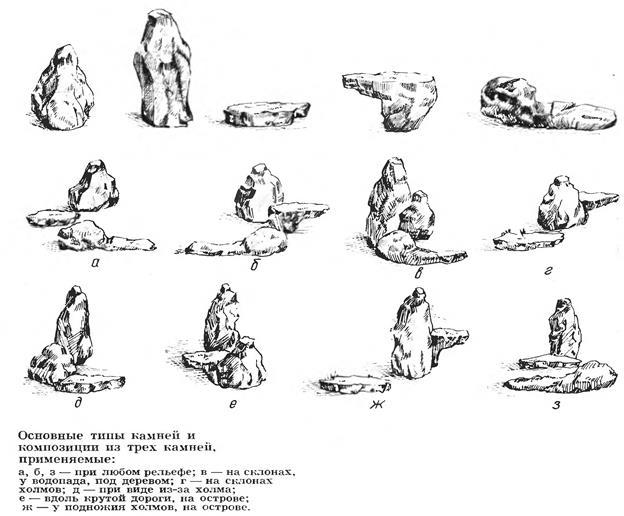

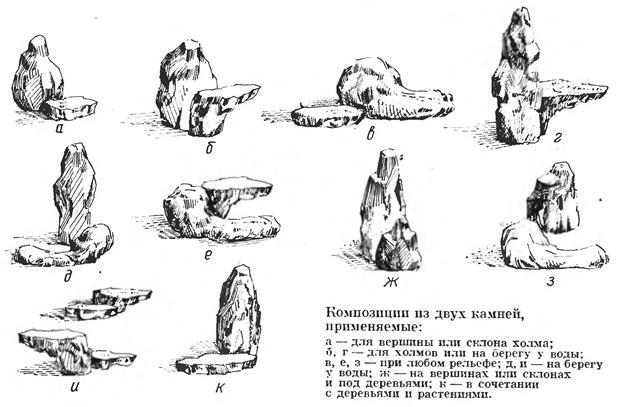

Рисунок № 4. Композиции из камней

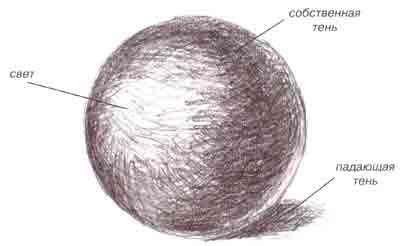

Все предметы объёмны. Чтобы точнее передать этот объём, нужно уметь различать освещенную часть, то есть ту часть предмета, куда падает свет, собственную тень предмета, то есть затемнённую часть, и падающую тень, то есть ту тень, которая ложится от самого предмета, расположенного на какой-либо поверхности.

Самой светлой поверхностью предмета буте та, которая расположена ближе всего к свету, а самой тёмной - противоположная сторона. Между светом и тенью находится полутень.

Мы видим предмет благодаря тому, что он освещен. Но свет неодинаково освещает предмет: где-то светлее, где-то темнее. Эта степень освещённости предмета называется светотенью. Светотень зависит от предмета: она может быть круглой, прямоугольной и т.д. Объём предмету придаёт тон, который наносится на предмет в виде штриховки. А штриховка, в свою очередь, также зависит от формы предмета: предмет круглой формы штрихуется по кругу, а предмет прямоугольной формы выполняют штриховкой под углом. Лучи света на более выпуклых и блестящих поверхностях как бы собираются в одной точке, образуя блики света. Они особенно заметны на стеклянных и полированных поверхностях. То есть блики — это светлые пятна с чёткими границами. Блик — самое светлое пятно на поверхности предмета.

Как уже было сказано, чтобы сделать предмет объёмным, нужно сделать тоновые переходы. Для этого краску, по цвету соответствующую самому тёмному месту изображаемого предмета, наносят на рисунок начиная с самого тёмного тона — это будет тень. Далее, не дав краске высохнуть, границу тени размывают водой (обмакнув кисточку в чистую воду) — это будет полутень. Затем таким же способом (то есть размыв границу полутени водой) получают светлый участок предмета. Используя этот метод, который у художников называется размывным, можно получить изображение более объёмной фигуры, а переходы от света к тени получаются очень мягкие. Этот рисунок выполнен размывным методом. Художник использовал только чёрную краску.

Первым этапом рисования является постановка предмета для рисования. Для того чтобы было удобнее рисовать, предмет нужно расположить перед собой на расстоянии трёх его размеров.

Вторым этапом является зарисовка этих общих форм предмета на листе бумаги, то есть их правильное размещение.

Третий этап — теневая штриховка изображённого предмета. У художников этот этап называется проработкой. Покрывая фон и предмет цветом, не забывай о тени.

Рисование с натуры нужно начинать с простых предметов. Попробуем нарисовать с натуры коробку. Возьмём прямоугольную коробку и поставим её на стол прямо перед собой.

Посмотрим, сколько её сторон мы видим - одну боковую или ещё и крышку? Нарисуем коробку так, как мы её видим со своего места. А теперь закончим рисунок, "перевязав" коробку лентой. При рисовании с натуры время от времени необходимо проверять правильность изображения, отходя от рисунка на 2-3 метра.

Результат обучения: умение выполнять графическую зарисовку садово-парковой композиции со стилевыми особенностями садов и парков Западной Европы.

Ответ на вопрос

Практическая работа № 5 по теме:

«Определение стилевых особенностей садово-паркового ландшафта Киевской Руси»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе стилевых особенностей садово-паркового ландшафта Киевской Руси.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните эскиз проектов садово-паркового ландшафта Киевской Руси.

На Руси, как и в других странах, древнейшими истоками историко–культурных ландшафтов вообще и садово- паркового искусства в частности было обожествление тех или иных ландшафтных объектов (источники, березовые рощи и дубравы, отдельно стоящие деревья, крупные валуны, приметные места у излучины реки и др.). Вокруг них постепенно возникали особые места, предназначенные для ритуальных действий и культовых праздников. Такие святилища вместе с прилегающими к ним пространствами явились ценнейшим первым опытом создания целесообразно спланированного, подчиненного некой возвышенной идее и художественно- организованного ландшафта. Многие сакральные урочища язычников просуществовали не одну тысячу лет и впоследствии были использованы христианством для строительства на их месте церквей и монастырей.

К самым первым предшественникам садов и парков, которые имели распространение еще до расцвета Киевской Руси, можно отнести, во первых плодовые сады при древних поселениях, во вторых окружающие их лесные угодья, где жители этих поселений занимались охотой, сбором грибов, ягод, меда. Позже часть лесных угодий превратилась в княжеские «зверинцы». После принятия христианства, в 12 веке становятся известны сады при монастырях и княжеских дворах.

Монастырские сады можно разделить ан два типа: первый – большие плодовые сады за стенами монастыря и малые, в основном декоративные, палисадники вблизи келий внутри монастыря. Внутренние сады обычно имели прямоугольную разбивку, часто с крестообразной схемой плана, что придавало им религиозно – символический смысл. В 16-17 веках появились аптекарские сады, где высаживались лекарственные травы. В некоторых из них стали заниматься также выведением особо урожайных и качественных сортов фруктов и овощей. В 16 веке Москва буквально утопала в зелени садов, перемежавшихся многочисленными рощами, лугами, пустырями.

Практическая работа № 6 по теме:

«Определение стилевых особенностей садово-паркового ландшафта России ХVIIIв.»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения зарисовки сада на крыше.

Задание:

1. Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

2. Рассмотрите способ создания растительной композиции на примере фотографий садов на крыше.

3. Ответьте на вопросы: Какие типы ритмов вы знаете? Что такое ассиметрия? Какие виды симметрии вы знаете?

Висячий сад — архитектурное сооружение, небольшой сад, расположенный на крыше, галерее, специальных каменных опорах. Имеет насыпной почвенный слой для произрастания трав, цветов, декоративных кустарников, деревьев. Вместо сплошного почвенного слоя используются также особые переносные ёмкости для растительного грунта, небольшие бассейны для водных растений. Термин употребляется преимущественно в отношении исторических сооружений, созданных по мотивам Висячих садов Семирамиды. Древнерусский синоним термина — Верховой сад.

Первые сведения об устройстве цветников и садов на крышах в России относятся к XVII веку. Так митрополитом Ионой висячий сад был устроен в кремле Ростова Великого. Находился он между корпусами дворца на большом пространстве, поддерживаемом сводами на уровне второго этажа. В некоторых городских усадьбах, чтобы максимально приблизить сад к жилью, его устраивали на уровне второго этажа. Основанием служили массивные опоры и перекрытия, которые для водонепроницаемости устилались свинцовыми плитами. За красоту и оригинальность такие сады называли красными. Красные сады устраивались в боярских усадьбах и в усадьбах высшего духовенства — патриарха, епископов и т. д. История сохранила сведения о садах Афанасия Ордин-Нащёкина и Василия Голицына в Москве.

Известен висячий садик, созданный по приказу Петра I в Риге в 1717 году. Он занимал ограниченное пространство и находился на открытой террасе над Даугавой на уровне второго этажа, поддерживаемый массивными опорами. В нём росли пионы, белые и жёлтые нарциссы, тюльпаны, мелисса, шалфей и другие растения.

Московские Верхний и Нижний Сад. В Кремле «верховые сады» были устроены на крышах и террасах дворца, при жилых комнатах и были невелики по площади. Кроме них в 1628 году были построены два больших Набережных сада («Верхний» и «Нижний»). Верхний, построенный садовником Назаром Ивановым, располагался на сводах Запасного двора, спускавшихся к подножию Кремлёвского холма, и примыкал к внутренним покоям дворца. Сад был обнесён каменной оградой с частыми окнами, которые составляли собственно стены здания, где и помещался сад площадью 2 600 кв. м. (62 сажени в длину и 8 саженей в ширину). В саду имелся искусственный водоём глубиной 2 аршина, куда подавалась вода при помощи специального механизма, находившегося в существующей и поныне Водовзводной башне. Водоём украшали «водяные взводы» (фонтаны) и две резные беседки. Для устройства висячих садов на каменные своды укладывали свинцовые бруски и запаивали их, а сверху насыпали грунт на «аршин с четвертью». При строительстве только Верхнего сада потребовалось более 10 тонн свинца. Нижний сад Располагался на склоне Кремлёвского холма у Тайницких ворот и имел площадь 1 500 кв. м.. Простоял сад со своими высокими деревьями, цветниками и прудами без малого 150 лет — до возведения на этом месте существующего сейчас Кремлёвского дворца.

Два сада (тоже «верхний» и «нижний») были устроены в Кремле и при дворе патриарха Иоакима. Патриаршие палаты, занимавшие второй этаж, были по площади меньше подклетов, и поэтому на них оставалось место для сада. Верхний сад был расположен на крыше Казённой палаты. Вместо дорогих свинцовых плит был устроен деревянный настил с бревенчатыми желобами для спуска воды. Сад был украшен так называемым «перспективным письмом» — живописью, создававшей иллюзию увеличения глубины пространства. Исполнены эти живописные работы были Петром Энгелесом.

Санкт-Петербург.Висячий сад - архитектурное сооружение, характерное для дворцовых ансамблей XVIII в.Висячий сад в Царском Селе Висячий сад Малого Эрмитажа в Петербурге создавался впериод с 1764 по 1769 годы архитекторами Ю. М. Фельтеном и Ж. Б. Валлен-Деламотом (перестройка В. П. Стасова) при Зимнем дворце в Петербурге. Этот висячий сад существует и поныне. При этом он зажат со всех сторон стенами дворца и открыт небу. Сад расположен на уровне второго этажа, над помещениями бывших царских конюшен и каретных сараев, и занимает пространство между галереями, соединяющими Северный и Южный павильоны Малого Эрмитажа. Центральная аллея сада украшена декоративной скульптурой. У Северного павильона разбит партерный цветник с мраморным фонтаном. Вокруг фонтана размещены статуи. В середине XIX в. здесь под стеклянным шатровым перекрытием был устроен Зимний сад. У стен галерей сооружены деревянные беседки-голубятни.

Летний дворец Елизаветы Петровны имел висячий сад.

Дом Бецкого имел висячий сад наподобие висячего сада Малого Эрмитажа — такую роскошь в те годы не мог себе позволить никто, кроме царских особ.

На крыше бокового корпуса Аничкова дворца его владелец — Алексей Разумовский разместил висячий сад. Однако судьба этого сада была короткой. У Аничкова дворца часто сменялись владельцы, многократно и небрежно перестраивавшие его. В результате сад погиб. Но память о нём осталась.

Царское Село. Архитектор Савва Чевакинский устроил висячий сад на галереях Большого Царскосельского дворца. Однако проект был посчитан неудачно, а многочисленные ошибки исполнения добили его. Чевакинский был отстранён от каких-либо работ по этому дворцу, сад же был уничтожен. Ф. Б. Растрелли достроил дворец, однако галереи были подняты до высоты основного здания, от устройства же висячих садов он при этом отказался.

Проект дошедшего до нас царскосельского висячего сада принадлежит Чарлзу Камерону.

Висячие или верховые сада дали направление развитию садов на крыше.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ: контраст, нюанс, тождества, симметрия, ассиметрия, ритм, модуль, пропорциональность, масштабность.

Контраст - это резкое различие элементов, предметов, форм и т.д. по следующим категориям: размер, форма, тон, цвет, отношение к пространству и т.д. Выделяют:

ü Одномерный контраст. Идет различие по одной категории.

ü Многомерный контраст. Идет противопоставление по нескольким категориям.

ü Особенностью контрастной композиции является активность ее визуального воздействия.

Нюанс - это незначительные отличия элементов в композиции по тем же категориям. Также выделяют одномерный и многомерный нюанс. В нюансных формах больше сходства, а различие идет на чуть-чуть.

Тождество - это повтор элементов одинаковых, подобных по своим качествам (размер, форма, тон...).

Требования к тождественной композиции: 1) элемент должен быть простой, выразительный, красивый; 2) должно соблюдаться отношение тождественного элемента к пространству.

Симметрия - это тождественное расположение элементов относительно точки, оси или плоскости симметрии, воспринимаемое глазом как особый вид упорядоченности равновесия и гармонии.

Виды симметрии: зеркальная, осевая, зеркально-осевая, винтовая.

Зеркальная. Это симметрия в которой элементы композиции расположены на одинаковом расстоянии от плоскости симметрии и при наложении друг на друга их фигуры совпадают по всем точкам, т.е. одна фигура зеркально повторяет другую.

Осевая симметрия. Это симметрия относительно оси, линии пересечения двух или большего числа плоскостей симметрии. (В осевой симметрии сам элемент должен иметь несимметричное строение!)

Зеркально-осевая или смешанная. Существует два вида такой симметрии: 1) когда в одном произведении идет совмещение и зеркальной и осевой симметрии. 2) когда берется осевая симметрия с симметричным строением элементов.

Винтовая симметрия. Элемент совершает одновременно вращательное и поступательное движение вокруг оси. (Только для объемных тел)

Асимметрия - это вариант композиции, при котором сочетание и расположение элементов, осей, плоскостей симметрии не наблюдается. Это отсутствие, или нарушение симметрии (дисимметрия).

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности (такт, мерность, мерное течение). Важнейшим признаком ритма является повторяемость элементов (форм) и интервалов между ними. Ритмические повторы могут быть: равномерными, убывающими или нарастающими. В зависимости от этого повторяемость может быть двух типов: статическая и динамическая.

Статический ритм. Состоит из элементов повторяющихся через одинаковый интервал. Ряды могут быть простыми и сложными.

1) Простой ряд основан на повторе одного и того же элемента с одним и тем же интервалом.

2) Сложный ряд образован сочетанием простых. По способу чередования подразделяется на:

- Чередование на одинаковых интервалах.

- Чередование равных элементов с неравными интервалами

- Ряд с чередованием неравных элементов

Динамический ритм. Это ряд в перспективном увеличении или уменьшении размеров элементов и интервалов, или тех и других одновременно. Развитие динамических рядов может происходить по арифметической (постоянно сохраняется разность между любыми двумя соседними элементами) или геометрической (величина каждого последующего интервала равна величине предыдущего умноженное на постоянное число) прогрессии.

Практическая работа № 7 по теме:

«Определение современных стилевых особенностей садово-паркового ландшафта России»

Цель работы: способствовать формированию знания современных стилистических особенностей садово-паркового ландшафта России на основе выполнения зарисовки композиции с растительными элементами – живые скульптуры.

Задание:

1. Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

2. Рассмотрите фотографию топиарной композиции.

3. Выполните объемно – пространственную зарисовку композиции.

4. Ответьте на вопрос: каковы модные тенденции ландшафтного дизайна?

Современные садовые стили ландшафтного дизайна.Казалось бы, еще недавно само понятие «ландшафтный дизайн» в нашей стране применялось исключительно к истории садово-паркового искусства. Сегодня ландшафтный дизайн шагнул из парковых комплексов в частные владения. Причем, количество гектаров и соток не имеет значения. Уже есть примеры высококлассного оформления придомовой территории площадью менее сотки. Сегодня ландшафтный дизайн также отражает философские и мировоззренческие идеи своего времени, как и сто и двести лет назад. Современная стилистика, в отличие от классических стилей, более демократична, проста в воплощении. В определенной степени современные стили являются лишь стилизацией дошедших до нас основных направлений в садово-парковом искусстве, значительно обогащенных новыми идеями и технологиями.

В XX веке наиболее ярко была выражена стилистика у таких направлений, как голландский сад, колониальный, романтический, сельский, модерн, хай-тэк. На пике моды сегодня экологический сад.

Для современных стилей малого сада XX–XХI вв. характерны усиление эстетической составляющей и расширение индивидуальности. Малый сад – как городской, так и загородный – значительно зависит от образа жизни и вкусов его владельцев, он поддается влиянию моды, и в целом его стилевое решение более эклектично, чем у крупных парков.

Конец XX и начало XXI века – время жизни в стиле «техно». Сам стиль оторван от природы, что не могло не сказаться на садовом дизайне. В моду вошла эклектика. Талантливое смешение стилей порой приводило к удивительным результатам. Особенно ярко это отразилось на целом ряде выставочных садов, представленных в последние годы в Челси, на самой именитой выставке ландшафтного искусства и достижений селекции декоративных растений. В то же время наиболее модные тенденции в ландшафтном дизайне связаны с подчеркнутой натуральностью садов. Это и обилие злаков, «дикарей», налет непричесанности даже при соблюдении строгой геометрической планировки. Это и возрождающаяся мода на зеленые крыши, отданные на откуп травам и почвопокровным декоративным растениям.

Модные тенденции ландшафтного дизайна.Мода в ландшафтном дизайне, в отличие от моды в одежде, дама демократичная. Хотя она также условно разделяется на высокую и pret-a-porte. Высокую моду диктует, ежегодная выставка в Челси, которую организует Королевское садовое общество Великобритании с конца XIX века. В последние годы высокая мода делает акцент на экологизме ландшафтов, уделяя больше внимания не достижениям селекционеров, а дикоросам, декоративным травам. Причем, такие растения вписываются в ландшафтные проекты, выполненные не только в пейзажном стиле.

Модные тенденции ландшафтного дизайна.Мода в ландшафтном дизайне, в отличие от моды в одежде, дама демократичная. Хотя она также условно разделяется на высокую и pret-a-porte. Высокую моду диктует, ежегодная выставка в Челси, которую организует Королевское садовое общество Великобритании с конца XIX века. В последние годы высокая мода делает акцент на экологизме ландшафтов, уделяя больше внимания не достижениям селекционеров, а дикоросам, декоративным травам. Причем, такие растения вписываются в ландшафтные проекты, выполненные не только в пейзажном стиле.

Сегодня наивысшим достижением ландшафтного дизайнера может считаться сочетание геометрии форм цветников и таинственное волнение злаков, высокотехнологичных садовых изделий из стали и стекла с пришедшими в сады зарослями рогоза, бамбука и даже чертополоха.

На пике моды нынче имитация старого заброшенного сада, воссоздание картины первозданной природы. Правда, создание атмосферы запущенности дело очень дорогое, а привнесение в сад наиболее эффектных дикоросов сопряжено с тем, что многие из них значатся в Красной книге. Но может ли это остановить модников в области ландшафтного дизайна? Конечно, нет. И европейские модные тенденции прорываются и в российские сады.

Сегодня в российских садах царит эклектика, смешение стилей и жанров. Постоянно растет интерес к традициям русской дворянской усадьбы. Тут вам и лирические березки, и романтический пруд, и лужайки с полевыми цветами, яблони, утопающие в цвету, заросли сирени и тонкий аромат чубушника (жасмина). По-прежнему популярны восточные мотивы. Если японский стиль прослеживается лишь на небольшом участке, как правило, в приватной зоне сада, то элементы китайского сада порой пронизывают весь участок.

Несмотря на российские холода нас все еще манят средиземноморские сны. Мотивы итальянского и мавританского сада очень сильны во многих реализованных проектах российских дизайнеров. Особую изысканность таким садам придают качественные копии античных и ренессансных статуй.

Несмотря на российские холода нас все еще манят средиземноморские сны. Мотивы итальянского и мавританского сада очень сильны во многих реализованных проектах российских дизайнеров. Особую изысканность таким садам придают качественные копии античных и ренессансных статуй.

Вообще, в последнее время прослеживается тенденция большего внимания к декоративным деталям сада. Это не обязательно функциональные элементы – беседки, скамьи, мостики, но и чисто декоративные детали. Это и скульптуры, и декоративные кашпо, вазоны (причём не всегда заполненные цветами), оригинальные источники, эффектные подвесные корзины с декоративными растениями. Очень активно используются в садах кормушки и купальни для птиц, скворечники.

В нашей стране возвращается мода на солнечные часы. Вслед за Европой мы хотим иметь их в садах вовсе не для того, чтобы сверять время. Главное их достоинство – высокая декоративность.

Модным элементом сада является и зеленая скульптура. Это могут быть роскошные экземпляры стриженых вечнозеленых деревьев и кустарников, а могут быть выращенные на металлическом каркасе почвопокровные многолетники или плетистые растения.

В общем, модные тенденции вовсе не ставят дизайнера в жесткие рамки, а позволяют проявлять фантазию. Главное, чтобы владельцы участков доверяли выбранному дизайнеру, смелее шли на эксперименты и не ужасались экстравагантным предложениям специалистов. Сегодня это эксперимент, а завтра – модное течение.

В общем, модные тенденции вовсе не ставят дизайнера в жесткие рамки, а позволяют проявлять фантазию. Главное, чтобы владельцы участков доверяли выбранному дизайнеру, смелее шли на эксперименты и не ужасались экстравагантным предложениям специалистов. Сегодня это эксперимент, а завтра – модное течение.

Мы так долго жили в атмосфере серенькой архитектуры, сарайчиков под названием «дачный домик», неухоженности городских ландшафтов и скромности сельских цветников, что пока очень осторожно относимся к европейской моде на экологический сад, на замену ярких летников на злаки и «сорнячные» растения. Однако можно смело прогнозировать, что пройдет немного времени и уйдет мода на многоцветье, на обширные клумбы из трудоемких летников.

Природный ландшафт, множество видовых растений значительно облегчают задачу российских ландшафтных дизайнеров по созданию экологических садов. Это могут быть как романтическое очарование среднерусских лесов, так и суровые ландшафты степи и тундры. Именно последние наиболее соответствуют главному принципу высокой моды в садовом искусстве – минимализм и простота.

Согласитесь, что, возможно, будет очень интересно на участке, когда-то бывшем огромным колхозным полем, без деревца и кустика, разбить сад в стиле каменистой степи. Тут вам и отголоски китайского сада, и элементы строгого английского парка. И не нужно тащить в такой сад экзотические «неженки». В таком саду место ковылям, куртинам ячменя гривастого, полянкам чабреца и тимьяна, лиловым клематисам, ирису болотному и пионам с простыми цветками, весенним подснежникам да ярким крокусам. Впишется сюда и модный нынче сухой ручей.

А усадьба в лесистом месте скорее будет выглядеть как романтическое дворянское гнездо с затянутым ряской прудом, извилистым ручьем, поросшим курильским бамбуком, скамейкой под раскидистой ракитой, полянами из злаков и полевых цветов вместо чопорного и скучного газона.

Однако и через пять, и через десять лет российские дизайнеры будут в своих работах опираться на классические стили. Создавая свой собственный проект сада, трудно избежать эклектичности, да, пожалуй, и невозможно. Но эклектичность современного сада не отменяет определенных правил, которых следует придерживаться, чтобы сад был гармоничен и по форме, и по содержанию.

Современный ритм жизни диктует свои условия – снижение затрат времени и средств на поддержание сада в хорошем состоянии. Важно учитывать и то, что сад не вырастает в одночасье, даже если ландшафтная фирма сдала работу «под ключ». Чтобы он приобрел законченные черты, нужно не год и не два. Только когда деревья подрастут, кустарники приобретут необходимую форму, а почвопокровные в рокарии или альпинарии затянут пустоты, можно будет судить о том, стал ли он Садом Вашей Мечты.

Современный сад – это, прежде всего, сугубо индивидуальный проект для конкретного ландшафта, конкретной семьи. От ландшафтного дизайнера зависит, насколько он почувствует и поймет особенности участка, а также привычки и предпочтения хозяев. К сожалению, нередко перед ним ставится трудновыполнимая задача, потому что традиционно даже весьма состоятельные граждане сначала строят дом, и только потом приглашают специалиста по ландшафту. И уже ландшафтному дизайнеру приходится подстраиваться под стиль здания, даже если сама территория диктует совсем иное стилевое направление.

Над проектом сада работает много специалистов, однако все более и более на первое место выходит авторская работа ландшафтного дизайнера. Это веяние времени.

Садовый дизайн начала третьего тысячелетия – не просто авторская работа. Это отражение стиля жизни, образа мышления, эстетических предпочтений не столько дизайнера, сколько владельцев сада. И от таланта дизайнера зависит, сможет ли он понять, каково место этих конкретных людей в быстро меняющемся мире. В каких стилистических рамках будет им комфортно жить. Мне кажется, именно развитая интуиция, жизнь в ощущениях, делают наиболее успешными ландшафтными дизайнерами женщин. Что подтверждает российская действительность. Наиболее талантливые и успешные проекты созданы именно женщинами-дизайнерами. Это отразилось и в том, что в последние годы заказчик стал уже ориентироваться не только на надежность фирмы, но и на имя дизайнера.

Авторская работа заключается в том, чтобы, моделируя территорию, пространство, создать художественный образ, который соответствовал бы требованиям конкретной семьи, отражал ее вкусы, образ жизни. Важнейшая задача – создать гармоничное, комфортное пространство, на котором царит красота.

Результат обучения: знание современных стилистических особенностей садово-паркового ландшафта России; умение выполнять зарисовки топиарных композиций.

Ответ на вопросы

Практическая работа № 8 по теме:

«Выполнение элементов ландшафтной композиции в перспективе»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения элементов ландшафтной композиции в перспективе.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните эскиз проекта ландшафтной композиции в перспективе.

Под перспективой понимается зрительное изменение предметов по мере удаления их от наблюдателя. Она бывает линейной и воздушной. При удалении от вертикального столба мы можем заметить, что он остается вертикальным относительно земли, но уменьшается в размере. Также мы можем сказать, что здание, расположенное вблизи, кажется выше, чем более высокое здание, находящееся дальше от нас. В этом случае речь идет о линейной перспективе. Если по мере удаления от объекта происходит изменение его яркости и четкости, то здесь мы имеем дело с воздушной перспективой. Перспектива основывается на точке обзора, объекте, за которым наблюдают, и промежуточном поле. Все эти компоненты должны образовывать единство и составлять одно целое. Важным элементом перспективы является то, что ее завершение оправдывает начало, а ее начало оправдывает конец. Перспектива является важной составляющей дизайна. В зависимости от перспективы мы можем ощущать движение или покой. Некоторые перспективы являются статичными. Они видны только с одной определенной точки.

Другие раскрываются при наблюдении с нескольких мест сада. Перспектива состоит из трех плоскостей: верхней, горизонтальной и вертикальной. Вертикальной плоскостью могут стать стены дома, изгородь, вертикально подстриженный кустарник или дерево. Горизонтальной плоскостью может быть газон, водоем, мощеная дорожка, верхней – небо или полог листвы раскидистых деревьев. При помощи перспективы можно зрительно увеличивать или уменьшать пространство. Для увеличения глубины пейзажа группу деревьев или кустарников располагают таким образом, чтобы по мере удаления наблюдателя они становились меньше по величине. Воздушная перспектива строится в зависимости от восприятия цвета и его эмоционального воздействия на человека.

Практическая работа № 9,10 по теме:

«Выполнение объекта садово-парковой зоны с применением пропорций, симметрии и ассиметрии»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения объекта садово-парковой зоны с применением пропорций, симметрии и ассиметрии.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните эскиз проекта садово-парковой зоны с применением пропорций, симметрии и ассиметрии.

В основе проектирования лежат три теоретические категории: пропорция, симметрия и ассиметрии.

Теория проектирования парков включает несколько классических понятий. Одним из основных является пропорционирование — решение задачи выбора соотношения пространственных форм по величине, геометрическому строению, положению в пространстве, цвету, то есть построение определенных композиций. Понятие пропорции пришло в садово-парковое искусство из архитектуры. Слово это в переводе с латинского означает «соотношение, соразмерность». Пропорция — одно из проявлений гармонии.

Практически используют два вида пропорционирования: модульную систему и золотое сечение.

В модульной системе пропорций за основу принимается определенная исходная величина — модуль (в переводе с латинского — «мера»); например, в соотношениях 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4 и т. д. 1 — это модуль.

Золотое сечение с древности считается идеальной, наиболее гармоничной пропорцией. Оно получается при делении отрезка на две части таким образом, что длина всего отрезка так относится к большей его части, как эта большая часть относится к меньшей части. Подобные соотношения строятся на основе так называемых чисел Фибоначчи (каждое следующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,..). Такие числа и дают последовательный ряд отношений: 1 : 2, 2 : 3, 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13,..

Соотношения, начиная с 3 : 5, выражают золотое сечение. Соотношения из пар последующих цифр этого ряда выражают золотое сечение со все большей точностью. Любой объем или плоскость, части которых соотносятся по правилу золотого сечения, выглядят строго пропорционально и производят благоприятное впечатление.

Золотое сечение используют при создании цветников, партеров (газонов и водных пространств), пейзажных картин.

Таким образом, как модульная система пропорций, так и золотое сечение применяются при проектировании парков и усадеб лишь в определенных, особенно заметных и центральных частях общей территории: на площадях перед дворцами, особняками, при устройстве газонов, цветников, водных бассейнов, спортивных площадок. Остальная площадь (в стороне и по краям общей территории) планируется в менее строгой манере в смысле соотношения сторон.

Пример: размеры футбольного поля согласно международным стандартам равны 105 х 70 м. Читателям предлагается определить, насколько пропорционально футбольное поле: соответствует его форма модульной системе или золотому сечению.

Следующие важные понятия в проектировании: симметрия и асимметрия. Симметрия — это строго закономерное расположение одинаковых форм или фигур (деревьев, цветников и др.) по отношению к оси или плоскости; на основе симметрии планируются регулярные парки. Асимметрия — это неровные по величине формы, расположенные свободно, но в определенной композиции; асимметрия используется при планировании пейзажных парков.

Из основных теоретических понятий, используемых в практике проектирования, упомянем еще перспективу — зрительное восприятие изменения предметов по мере удаления от них наблюдателя. Перспектива бывает линейной и воздушной. Линейная перспектива — это зрительное уменьшение величины и формы предметов. Воздушная перспектива — изменение яркости, четкости и цвета предметов по мере удаления от точки наблюдения. Перспектива учитывается при разработке различных видов в парке.

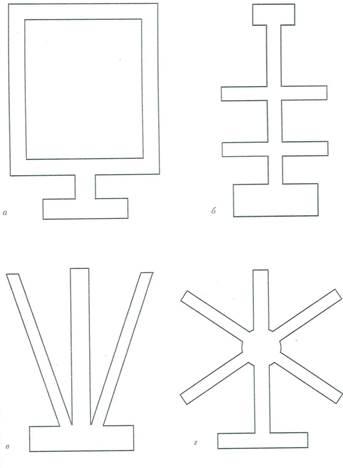

Планировочная композиция должна быть ясной и четкой, поэтому строится она из простых композиционных схем (рис. 11): замкнутой, лучевой, осевой, кольцевой или звездной; композиционные схемы могут быть и комплексными, то есть сочетающими две, а иногда и три простые схемы: —• осевая + лучевая;

— осевая + звездная;

— осевая + лучевая + кольцевая.

Составные части композиционных схем представляют собой обычно основные аллеи, а иногда — каналы, каскады или системы прудов, озер.

Выбор и разработка композиционных схем должны вестись обязательно с учетом доминирующих строений в парке (дворцов, крепостей, спортивных площадок) и природных условий, особенно элементов рельефа и водных пространств (рек, прудов, озер и т. д.). В соответствии со всеми такими особенностями должна быть выбрана конкретная композиционная схема.

Понятно, что при планировании парка или усадьбы с использованием как симметрии, так и асимметрии необходимо руководствоваться

Рис. 1. Композиционные схемы парков: а - замкнутая; б - осевая; в - лучевая; г – звездная

Рис. 2 (окончание). Композиционные схемы парков: Л — осевая + лучевая + кольцевая; е — осевая + лучевая; ж — кольцевая

элементарным здравым смыслом и логикой, мерой и вкусом. Например, не стоит располагать сверхупрощенно все виды посадок: деревья и кустарник — с одной стороны главной оси композиции (основной аллеи), а все газоны и цветники — с другой. Напротив, составные элементы растительности, формирующие парк (отдельные деревья, их группы, массивы и рощи, куртины кустарника, газоны и цветники), необходимо спроектировать по всему парку или усадьбе (симметрично или асимметрично), с обеих сторон аллей, дорожек, перемежая и сочетая такие посадки с элементами рельефа, привязывая их к основным зданиям и вспомогательным строениям, функциональным площадкам и участкам, а также к границам парка или усадьбы. В разных местах при этом создают участки парка, ограниченные конкретными элементами рельефа; на разных участках можно создавать садики различных стилей, например уголок японского садика и др.

Практическая работа № 11 по теме:

«Проектирование пейзажа ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями»

Цель работы: способствовать формированию умения проектировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями.

Задание:

1. Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

2. Внимательно рассмотрите фотографию объекта.

3. Продумайте и выполните эскиз в стиле натургарден для предложенного объекта.

4. Дайте пояснение по выбранным элементам ландшафтной композиции (почему именно данные элементы Вы отобразили на эскизе и как они сочетаются с природным стилем).

В настоящее время очень популярны сады в естественном, природном стиле, так называемые натургарден(пер. с нем. естественный, или экологический сад). По такому названию несложно догадаться, в чем их особенность. Это неброские, словно заброшенные уголки сада, напоминающие природные заросли опушек, лугов и обочин дорог. В таких садах часто присутствуют злаковые травы, болотные растения, а простые полевые цветы могут соседствовать с какими-либо гибридными формами. За счет этого получается немного «диковатый», заросший вид.

В настоящее время очень популярны сады в естественном, природном стиле, так называемые натургарден(пер. с нем. естественный, или экологический сад). По такому названию несложно догадаться, в чем их особенность. Это неброские, словно заброшенные уголки сада, напоминающие природные заросли опушек, лугов и обочин дорог. В таких садах часто присутствуют злаковые травы, болотные растения, а простые полевые цветы могут соседствовать с какими-либо гибридными формами. За счет этого получается немного «диковатый», заросший вид.

Классические сады сложны в уходе, поскольку при их создании мало учитывают особенности роста растений и способность их взаимного сосуществования. Самым главным при создании композиции считают ее декоративный эффект, поэтому высокие деревья помещают на заднем плане, а низкорослые растения – на переднем. Растения при такой посадке освещаются неравномерно, поэтому они тянутся к свету, их природная привлекательность теряется вместе с изменением их формы. Растения, которые растут быстро, вытесняют своих медленно растущих соседей, и они постепенно вымирают. Плотно посаженные многолетние растения истощают почву, им необходима подкормка удобрениями и дополнительный полив. Зачастую для создания нужной цветовой гаммы рядом высаживают растения, которые любят влагу и те, которые предпочитают сухую почву. Из-за этого увеличивается расход воды при поливе.

Этих трудностей можно избежать, если создать на садовом участке мини-экосистемы, в которых принципы сосуществования растений такие же, как в природе. На вашем участке может быть не одна такая небольшая экосистема. Так, во влажной низине может быть пруд или болотце, в холмистой местности – “горы”, в тени – “лес” и др.

Для экологического сада не нужно специально изменять ландшафт, можно использовать то, что есть на участке. Для стиля натургартен характерно создание образцов экосистем, с творческим использованием наиболее распространенных садовых культур. При этом подбирают виды растений с учетом особенностей их произрастания. Так происходит создание художественного образа природного ландшафта.

Многие дикие растения стали вводиться в культуру, отбирались садовые формы дикарей неожиданных окрасок, более продолжительного периода цветения, более декоративных, но при этом по-прежнему простых и лаконичных по форме – как в природе. Благодаря этому сад приобретает более естественные, уютные черты.

Цветоводам было предложено купить саженцы плодовых деревьев и растений, ранее им не известных, и в том числе злаковых трав.

Новый образ цветника нуждался в особом принципе построения композиции. Именно традиционный английский миксбордер – смешанный бордюр – подходил для этого наилучшим образом.

Природные цветники организуются обычно из неприхотливых многолетников. Если же применяются летники, то так называемые «экспресс-однолетники», которые при посеве весной способны дать декоративный эффект уже через 3 – 4 недели. Это бархатцы тонколистые, нигелла или чернушка, маттиола, васильки, эшшольция калифорнийская, мак-самосейка, флокс Друммонда и много других.

Поздно цветущие многолетники отлично подходят для природных цветников. Это различные кустовые астры: думозус, эрикоидные, новоанглийские и новобельгийские; калимерисы, различные виды и многочисленные сорта эхинацеи и монарды, гелениумы и гелиопсисы, рудбекии и солидаго, гибридные высокорослые очитки, вероникаструмы и некоторые акониты, посконники и бузульники.

В конце лета и осенью наступает звездный час так называемых орнаментальных трав – их пышные яркие колосья и листья уже приобретают выраженные оттенки охры, золота и пурпура. Лучшие среди них: вейники, просо прутовидное, молиния, сеслерия и многочисленные мискантусы.

По экологическому признаку природным цветникам можно придавать самое разное звучание, стилизуя их по экологическим признакам: для влажных и сухих мест, для солнца и тени; или оформляя образ природного цветника в духе того или иного исторического периода или национального колорита. Такие цветники могут производить очень сильное впечатление, но при отборе ассортимента растений для них нужно очень хорошо знать природу подбираемых растений. Например, оформляя природный цветник возле пейзажного водоема, можно использовать только те растения, которые в природе растут именно во влажных местах: вдоль берега озера, речки или ручья. Здесь будут на своем месте осоки, тростники и ситники, плакун-трава (дербенник), калужница и кала болотная, стрелолисты – горцы змеиный и родственный.

Для хорошо освещенного и сухого места прекрасно подойдут: маки, очитки, гвоздики и тысячелистники, лаванда, котовник и сальвия. Из степных злаков – различные овсяницы, колосняк и овсец.

Наилучшим образом отражают идею натурального сада пейзажные способы планировки. Взгляните на очертания природных озер и лесных массивов, контуры рек, живописные формы древесно-кустарниковых групп, «посаженных» ветром или птицами на лесных опушках. Такими же свободными, прихотливыми линиями выполняются основные планировочные элементы пейзажного сада: дорожки, цветники, водоемы, посадки деревьев и кустарников. Если сад имеет неровный рельеф и вы не хотите прибегать к террасированию, то это, кроме того, и единственно возможный путь: прямую дорожку или ровную площадку невозможно расположить на склоне без серьезных подготовительных земляных работ.

На плоском участке, особенно если он небольшой или имеет неудобную, например слишком вытянутую в одном направлении, форму, оправдано будет и применение не только пейзажных, но и регулярных приемов планировки, основанных на правильных геометрических формах и прямых линиях. В этом случае природный колорит сада создается в основном за счет выбора растений, компоновки цветников и древесно-кустарниковых посадок, которые затем «накладываются» на четкий геометрический план и сглаживают его жесткие контуры.

Красивые контейнеры для растений, скульптуры, малые архитектурные формы, а также другие декоративные элементы играют особую роль в садовом ландшафте. Они неизменно приковывают к себе внимание, дают посетителю сада намеки и подсказки, помогающие прочесть замысел дизайнера и проникнуться атмосферой сада. Нередко именно такие детали остаются в памяти дольше всего, и к выбору их, особенно для природного сада, следует приступать, хорошо понимая, какой образ, впечатление, эмоциональный эффект вы хотите подчеркнуть или усилить, используя ту или иную деталь. «Украшения» выбирают, когда идея сада уже совершенно ясна и вы четко себе представляете, в каком месте и на каком фоне собираетесь разместить искомый элемент.

Пожалуй, самое главное — помнить, что деталь в саду не есть что-то самостоятельное. Звучит замысловато, но, поняв это, вы легко поймете и все остальное. Необходимо, чтобы в задании на проектирование, которое вы даете самому себе или приглашенному дизайнеру, в письменной форме обозначалось то впечатление, настроение, к которому вы стремитесь. Форма высказываний может быть любой: «Чтобы было ощущение старины, как будто саду не одна сотня лет» или «Мне нравится природный стиль, когда создается впечатление, что сад вырос сам по себе, но нравятся и ультрасовременные мотивы в оформлении — мебель и аксессуары из пластика, стекла, полированного металла». Иногда приходится изрядно помучиться, чтобы для обуревающих вас смутных идей и образов нашлись подходящие слова. Но, пройдя это нелегкое испытание, вы сможете выбирать декоративные элементы для сада, руководствуясь составленной вами же концепцией, и сразу поймете, что не все из того, что нравится, действительно подходит для задуманного проекта.

Выбор декоративных деталей для дизайна в природном стиле огромен: от классических скульптур до современных аксессуаров с оттенком фэнтези. Так как главенствующие принципы такого дизайна — природная гармония, психологическое равновесие, медитативное созерцание, то особенно важно, чтобы декоративные детали деликатно вписывались в окружающее пространство, не контрастировали с природными компонентами ландшафта. Важен материал, из которого они выполнены. В общем случае подойдут бронза и чугун, декоративный бетон, натуральное дерево и камень. Чтобы не нарушать ощущение природного спокойствия, необходимо подбирать декор так, чтобы его цвет и фактура гармонировали с покрытием дорожек и площадок, изгородями, фасадом дома — это в большей степени «привязывает» их к месту, придавая пейзажу естественность.

Результат обучения:умение проектировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Практическая работа № 12 по теме:

«Выбор растительного материала для парковой зоны»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения объекта выбор растительного материала для парковой зоны.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните свой эскиз проекта по выбору растительного материала для парковой зоны.

Парк - это обширная территория (от 10 га), на которой существующие природные условия (насаждения, водоемы, рельеф). Реконструированы с применением различных приемов ландшафтной архитектуры, зеленого строительства и инженерного благоустройства и представляющая собой самостоятельный архитектурно-организационный комплекс, где создана благоприятная в гигиеническом и эстетическом отношении среда для отдыха населения. Существует несколько типов парков.

Парк культуры и отдыха представляет собой зеленый массив, который по размерам, размещению в плане населенного пункта и природной характеристике обеспечивает наилучшие условия для отдыха населения и организации, массовых культурно-просветительных, спортивных, политических и других мероприятий.

Зеленые насаждения в нем занимают не менее 70-80% общей площади. Кроме того, на его территории прокладывают благоустроенные пешеходные дорожки с покрытием из щебня, кирпича, плит; водопровод, обеспечивающий поливку не менее 25 % общей площади парка; устраивают наружное освещение и сооружают строения и площадки, предусмотренные проектом. В крупнейших городах обычно создают сеть парков культуры и отдыха.

Парковая зона – это обустроенная по единому плану территория, включающая элементы транспортной, инженерной и деловой инфраструктуры для эффективного функционирования различных производств, ориентированных на получение экономического, социального, бюджетного эффектов от использования единой инфраструктуры.

Хозяйствующие субъекты получают возможность ведения бизнеса на подготовленном участке, с развитой инфраструктурой, подведенными коммуникациями, дорожными развязками и необходимыми согласованиями.

Размещение в парковых зонах предполагает снижение производственных издержек частных инвесторов за счет более эффективной организации процесса производства, хранения и транспортировки товаров.

Практическая работа № 13 по теме:

«Проектирование фрагментов композиции парковой зоны»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения объекта проектирование фрагментов композиции парковой зоны.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните свой эскиз проектирование фрагментов композиции парковой зоны.

Парковая композиция должна строиться на принципе чередования открытых и закрытых пространств. Необходимо выделять что-то главное, обращающее на себя особое внимание и образующее центр композиции. Это может быть резко выделяющаяся группа деревьев или кустарников, дерево, яркое пятно цветочных растений, беседка и т. п.

При закладке парка на сложном рельефе следует учитывать экспозицию склонов. Это имеет большое значение при подборе ассортимента высаживаемых деревьев и кустарников. Южные и восточные склоны суше и теплее, чем западные и северные.

При подборе и группировке растений для создания парка необходимо принимать во внимание не только их внешний облик и красивое сочетание, но и приуроченность этих растений к определенным условиям местообитания. В той части парка, которая подвержена постоянному действию господствующих ветров, следует высаживать наиболее ветроустойчивые деревья. В южных климатических зонах парк надо размещать в пониженных местах, где легче сохраняется влага, а в северных - на возвышениях, чтобы исключить близость грунтовых вод.

При создании ландшафта лесного типа основой являются естественные леса. Кроме того, делают специальные посадки с тем, чтобы на проектируемой территории парка создать обстановку, передающую характерные черты естественного лесного ландшафта. Для придания лесопарку большей живописности треть территории отводят под поляны и лужайки, а по опушкам высаживают красивые кустарники. Элементы малой архитектурной формы (беседки, скамейки, бассейны) приурочивают к более освещенным местам. Цветочные и газонные растения располагают в виде отдельных фрагментов.

Луговой ландшафт целесообразно формировать в поймах рек, вдоль берегов озер и водохранилищ. Один из характерных его элементов - редкие деревья и кустарники, разбросанные по широким просторам лугов. Газон и одинокие деревья служат как бы канвой для формирования больших полян, предназначенных для отдыха, игр, спорта.

Альпийский ландшафт создают в местах, где парковая территория имеет пересеченный рельеф: овраги, холмы, склоны, крутые берега озер, рек. Обилие коренных пород и водостоков дает богатый материал для формирования и декоративного оформления такого ландшафта. В парках и садах лучшее место для его формирования - естественные откосы и склоны долин, холмы, обрывы, возвышенности.

Камень во всех формах представляет собой одну из наиболее характерных черт альпийских ландшафтов. Однородные массивные комплексы каменных горок с полянами и разбросанными по ним отдельными камнями должны занимать около половины территории, а остальную часть - растительность альпийских лугов. Красивоцветущие ковровые растения между скал создают среду для многих луковичных растений. Для построения альпийского ландшафта используют широко разрастающиеся низкие, ползучие и ампельные (свисающие) растения.

К садовому ландшафту относятся декоративные сады из плодовых деревьев, специальные монокультурные сады, розарии, сиренгарии, коллекционные сады деревьев и кустарников: арборетумы, дендрарии, водяные и скальные сады и другие узкоспециализированные садовые устройства. Сад отличается от парка не только размером, основная цель его закладки - культура избранных декоративных растений и показ их в таких сочетаниях с другими растениями или предметами, которые обеспечивали бы наиболее выгодное восприятие их декоративных качеств.

Для садовых ландшафтов характерна геометрическая планировка территории. Этот тип планировки применяется при создании зеленых зон в садах при санаториях, домах отдыха, в парках. Композиция зеленых насаждений должна быть проста, рациональна, основана на строгом соблюдении гармонического и биологического единства в подборе растений.

Различают три типа лесопарковых ландшафтов, отличающихся структурой насаждений, декоративным обликом и характером эмоционального воздействия: ландшафт закрытых пространств, полуоткрытых пространств и открытых пространств.

Важный элемент ландшафта закрытого типа - наличие отдельных полян и зеленых лужаек, изолированных друг от друга. Насаждения должны быть плотными, чтобы обеспечивать в летнее время прохладу и тишину.

Для ландшафта полуоткрытого пространства характерны оптимальная изреженность, сочетание отдельных групп древостоя, полян и водных бассейнов. Хорошо оживляет этот ландшафт разбросанные по его территории деревья с развесистой кроной, а также красивоцветущие кустарники.

Ландшафт открытых пространств характеризуется хорошей освещенностью, широким обзором окружающей территории. Он включает большие поляны, занятые лугами, газонами, водоемами, окруженные зелеными насаждениями. Доля лесных насаждений должна составлять 40-50%.

Насаждения следует проектировать в два-три яруса. Особенно это важно при формировании ландшафтов закрытого пространства. В первом ярусе должны преобладать высокие деревья, во втором - средней величины, и в третьем - низкорослые деревья и кустарники. Не менее важным требованием является создание смешанных хвойно-лиственных насаждений, они более долговечны и устойчивы, особенно в засушливых районах юга.

Практическая работа № 14 по теме:

«Проектирование элементов парковой композиции»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения объекта проектирование элементов парковой композиции.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните свой эскиз проектирование элементов парковой композиции.

Элементы ландшафтной композиции

Рельеф и геопластика

Рельеф — основа садово-паркового ландшафта, которая нередко предопределяет все его композиционные построения, архитектонику, общий характер зрительных впечатлений, в значительной мере функциональную структуру территории. Формы земной поверхности диктуют расположение водоемов и водотоков, организацию растительности, воздействуют на микроклимат. Так как рельеф наиболее стабильный компонент ландшафта, то остальные ландшафтные составляющие в значительной мере являются его производными.

Формы рельефа уже сами по себе способны оказывать определенный психоэмоциональный эффект. Так, замечено, что пониженные, замкнутые формы стимулируют состояние сосредоточенности, ощущение интимности. Напротив, человек, поднявшийся на вершину горы или холма, склонен испытывать чувство душевного подъема, бодрости, восторга. Поэтому чередование таких точек вдоль прогулочного маршрута предопределяет эмоциональное восприятие парка и должно рассматриваться как важный композиционный фактор.

Многие классические парки обязаны своим неповторимым своеобразием прежде всего умелому использованию естественного рельефа — вилла д‘Эсте и Альгамбра, Петродворец и Павловск, водоемов, но без растений парка в общепринятом значении не будет. Для того чтобы глубже изучить эстетические и иные закономерности построения ландшафта, понять его как единое целое, необходимо проанализировать каждый из основных составляющих компонентов во взаимосвязи с остальными.

Софиевка, Воронцовский парк в Алупке. Старые китайские и японские сады представляют собой горные пейзажи в миниатюре, знаменитые сады итальянских вилл основаны на сложной системе террас, английские парки трактуются как идеализированная всхолмленная местность.

В советском паркостроительстве традиция архитектурно-художественного использования особенностей рельефа проявилась еще в 30-годы при создании известного Нагорного парка им. С. М. Кирова в Баку. Трассировка дорог, создание видовых точек, расположение архитектурных сооружений, членение пространства и т. д.—все это зависит от сложившейся структуры рельефа и умения глубоко почувствовать, эстетически осмыслить ее.

Большую актуальность приобрела и проблема использования нарушенных форм рельефа, их рекультивация при создании парков, а в связи с этим изучение возможностей применения механизмов для искусственного моделирования рельефа, так называемой геопластики.

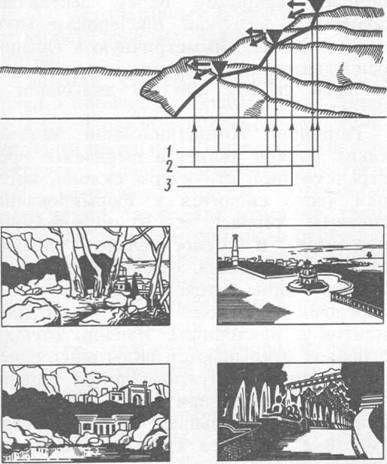

•Формирование парков на основе естественных форм рельефа. Парки на сложном рельефе. Парк, расположенный на горе или холме, имеет свои композиционные особенности. Куполообразный или конусовидный объем возвышенности в максимальной степени связывает парк с внешним окружением, в нем почти нет замкнутых пространств. Здесь трудно выделить определенные видовые точки, по сути дела весь парк представляет собой сплошную видовую «поверхность», а раскрытие видов имеет многосторонний или круговой характер.

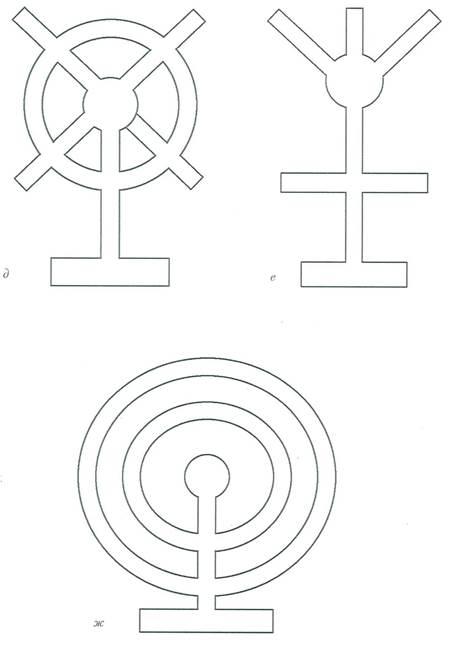

Композиция парка-холма обычно строится на сети дорог, которые принимают вид спирали или серпантина. Последовательное «чтение» композиции начинается внизу у подножия и заканчивается на вершине — четко выраженной природной доминанте, где композиция достигает свой кульминации (рис. 1). Путь наверх характеризует прежде всего цикличность, постепенность и многократность раскрытия видов на окружение при возрастающем нарастании зрительных впечатлений (рис. 2). Чем выше поднимаешься, тем большее пространство охватывает взгляд. Тем не менее желательно переключать время от времени внимание пешехода на ближние планы и непосредственное окружение дороги, создавать искусственно закрытые участки пути, сменяющиеся панорамами в самых выгодных точках. По мере своего эмоционального воздействия эти промежуточные акценты не должны, однако, спорить с вершиной — главным фокусом всей композиции.

Рис. 1. Использование естественных форм рельефа в композиции парка. Парки на склонах и надпойменных террасах. Ступенчатый характер композиции, переход от широких открытых перспектив с верхних ярусов к более ограниченным видам на нижних, использование серпантинных подъемов и спусков, лестниц, подпорных стен и т. п.: 1 — бровки, точки наибольшей визуальной активности; 2 — склоны, воспринимаются с вышележащих бровок; 3 — террасы

Рис. 2. Нагорные парки. Спиральное циклическое развитие композиции, постепенное раскрытие панорамы на внешнее окружение парка, особая, кульминационная роль вершины горы, холма: а — и — последовательное раскрытие видов по мере подъема; 1 — начало подъема и развития композиции парка; 2 — спиральная аллея; 3 — круговая цикличность видов; 4 — вершина горы, кульминационная точка композиции; 5 — серпантинный спуск

Первоначальные эскизы парка, рисунок дорог, террас и другие элементы полностью подчинялись существующему рельефу. Но затем в ходе строительства выяснилось, что лучше следовать ему лишь в основных направлениях, устраняя многие второстепенные детали срезкой или заполнением, тем самым упрощая работы и в то же время подчеркивая общую структуру рельефа.

Практическая работа № 15 по теме:

«Выполнение цветового решения паркового объекта»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения объекта проектирование выполнение цветового решения паркового объекта.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните свой эскиз проектирование выполнение цветового решения паркового объекта.

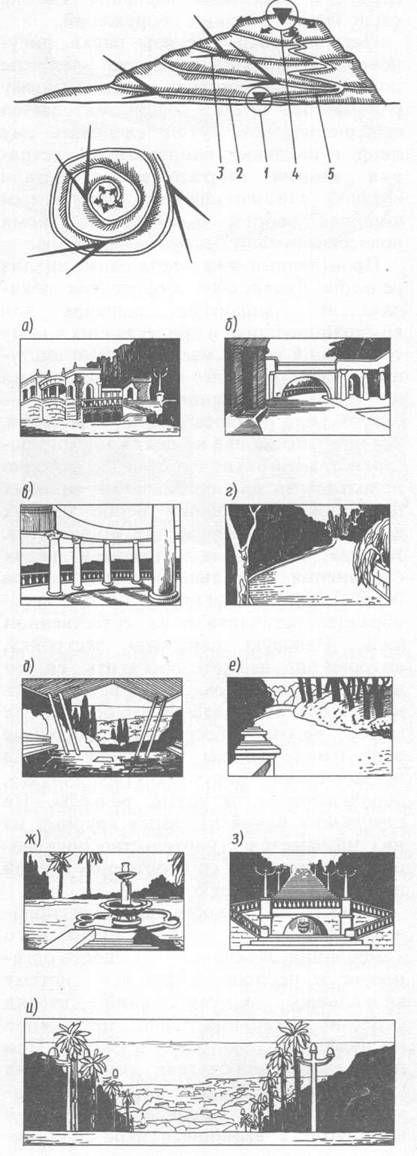

Различаются следующие виды цветочного оформления:

Клумба — цветник геометрической формы (круглой, квадратной, прямоугольной и др.). Клумбы размещают в наиболее парадных местах парка — на площадках, в местах пересечения дорог, перед зданиями, у скульптуры. Их относят к регулярным композициям. Располагать клумбы среди полян в пейзажных парках не рекомендуется.

Бордюр — узкая полоса низкорослых растений, окаймляющая дороги, цветники и партеры. Бордюр является цветовым обрамлением композиции, подчеркивающим ее линейный рисунок. Высота и ширина бордюра от 10 до 100 см, наиболее распространенными являются высота 10— 50, ширина 30—60 см.

Рабатка — цветник в виде узкой полосы шириной от 1 до 2—2,5 м. Рабатки окаймляют дороги, реже — цветочные партеры.

Ленты — вытянутые, относительно узкие (шириной до 3 м) цветники свободной волнистой формы. Это сравнительно новый тип цветника. Они создаются как красочное оформление дорог, полян, партеров.

Солитер — отдельно стоящий экземпляр растения. В качестве солитеров используются большей частью многолетники, а также летники.

Группа — цветник свободной формы. Такие группы используются для оформления пейзажных, реже — регулярных композиций.

Миксбордер (смешанный бордюр) — цветник вытянутой формы, включающий широкий ассортимент многолетников, луковичных, а также летников, подбор которых должен обеспечивать непрерывное цветение.

Массив — цветник значительных размеров («цветочная площадь») регулярной и свободной формы. Красочный эффект обеспечивается за счет одновременного цветения всех растений. В городском оформлении и в парках-выставках ассортимент состоит преимущественно из летников, в пейзажных парках — многолетников. Широко используются луковичные.

Модульный цветник — композиция, решаемая в виде различных, повторяющихся форм (квадратов, кругов, прямоугольников), заданных в определенных соотношениях. В состав модульного цветника включаются цветущие и ковровые растения, газон, инертный материал, вода.

Цветники-выставки — моносады и сады длительного цветения.

Каменистые сады, или рокарии,— плоские и холмистые, решаются как в свободных формах, так и регулярно.

Цветы в емкостях — контейнерах и вазах. Решаются как переносные и стационарные (без дна). Располагаются на площадках, улицах, у кафе — там, где устройство обычных цветников исключено. Следует избегать размещения емкостей на газоне.

|

|

| Приемы цветочного оформления: 1 — массив свободной формы и правильной, 2 — рабатка, бордюр, 3 — солитер, группа, 4 — модульный цветник, сад монокультур, 5 — рокарий, цветники в емкостях |

Каждый из видов цветочного оформления имеет свое место в парковой композиции. Цветники размещают прежде всего на наиболее важных участках — у входов, непосредственно на входных площадках или рядом в поле их визуального восприятия; на площадках, являющихся композиционными акцентами — видовых, тихого отдыха, сформированных на пересечении дорог; на полянах; у водоемов; по откосам; вдоль дорог. Определяя места для цветников, необходимо учитывать пейзажные картины и вводить их в состав пейзажных композиций. Форма цветников во многом определяется местом их размещения. На регулярных участках логично придавать им также регулярную форму. Так, на площадках это могут быть клумбы в виде круга, прямоугольника и т. д. или сочетающиеся между собой геометрические фигуры, построенные по типу модульного цветника. На плоскости площадок уместны напольные вазы, вдоль прямых дорог — бордюры, рабатки, цветники в виде регулярных групп, ритмически размещенных вдоль линии движения, или миксбордеры. В пейзажной части цветники должны иметь более свободную форму. Их размещают в виде живописных массивов и групп на плоскости газона, в опушках насаждений, у воды, а также вдоль пейзажных маршрутов в виде рабаток и лент разной ширины, подчеркивающих рисунок дороги. В случаях, когда необходимо получить цветники, подобные красочному рисунку, с четкой линией контуров и однородными цветовыми плоскостями, используют низкорослые, обильно цветущие сорта летников, луковичных, а также ковровые. Для подчеркивания индивидуальных особенностей растений высаживают солитеры, создают миксбордеры и группы из многолетников, луковичных и летников. В каждом случае цветочное оформление решается индивидуально.

Практическая работа № 16 по теме:

«Выполнение композиции и декоративного оформления малого сада»

Цель работы: способствовать формированию пространственного воображения студентов на основе выполнения композиции и декоративного оформления малого сада.

Задание:

Внимательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями.

Выполните свой эскиз проектирование выполнение композиции и декоративного оформления малого сада.

Основным объектом ландшафтного дизайна является малый сад. Малый сад— это ограниченное пространство, расположенное возле общественного, жилого или промышленного здания и сформированное с использованием средств ландшафтного дизайна. Он может занимать территорию в среднем от 0,2 до 5-6, иногда до 10га. К малым садам относят озелененные территории офисов, гостиничных комплексов, супермаркетов, вузов, НИИ, лечебных учреждений, санаториев, детских садов, школ и др. Малые сады размещаются и в жилой застройке. Это сад жилой группы, сад микрорайона, сад двора в квартальной застройке, приусадебный участок в коттеджной застройке и др. Малые сады, достаточно компактные по занимаемой территории с определенной ландшафтной темой, могут входить в планировочную структуру парков различного функционального назначения. Они могут размещаться на территориях различных промпредприятий. Следует отметить, что к малым садам относят также зимние сады, сады на крышах и внутренние дворики.

Проектированию малых садов в настоящее время уделяют большое внимание, поэтому существует их большое разнообразие по архитектурно-ландшафтной организации.

В зависимости от характера планировочной организации и образного решения их можно классифицировать по целому ряду критериев:

— по функциональному назначению (для кратковременного отдыха или длительного, повседневного и периодического);

— по конфигурации в плане и занимаемой площади (квадратные, прямоугольные или сложной формы);

— по стилю планировки (регулярные, ландшафтные или смешанные);

— по характеру рельефа (плоские, террасированные, холмистые);

— по приоритетному виду растительности (сад хвойных растений, декоративно лиственных, плодово-ягодных, цветочных (розарии, сиренгарии), смешанных и др.).

Формирование планировочной структуры малого сада во многом определяется специфичностью функционального использования, а также размерами территории и конфигурацией в плане. Наиболее оптимальная форма участка для проектирования малого сада — это квадрат или прямоугольник с соотношением сторон 1:2. По стилю планировки малые сады могут быть регулярными, ландшафтными и смешанными, могут быть решены с симметричным и асимметричным решением плана.