СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Шелуткевич Б. Хроники Солнечного города

Просмотр содержимого документа

«Шелуткевич Б. Хроники Солнечного города»

Воспоминания Б.Н. Шелуткевича о родном городе — Евпатории, периода 1946-1959 г.г.

Содержание

Вступление 4

Как мы стали евпаторийцами 4

Город 5

Улица 9

Двор 15

Люди 18

Школа 26

Море 32

Иллюстрации к воспоминаниям 42

Вступление

За стенами комнаты шумит XXI век – такой долгожданный, и так быстро пролетающий. Первое десятилетие уже за спиной. Новые времена, новые песни. Стою на родной улице у дорогой сердцу калитки по прошествии полувека. И память возвращается туда, в прежнее. Сейчас появится из-за угла какой-нибудь персонаж из того времени, Валера Сивак или Валёк Бочарик, или, с отчаянным звоном – железной палкой по снарядной гильзе, выкатит с Водоразборной от турецкой бани бочка. «Керосин-бензин», – кричит невысокий огненно-рыжий еврей в засмальцованной драной сорочке. Сейчас поползут из калиток бесчисленные бабы Даши, бабы Моти и безымянные древние караимки, которых мы, хорошо зная в лицо, идентифицируем только по фамилиям, указанным на их домовых номерных табличках. Кефели, Очан, Терьяки, Мангуби, Кушуль, доживали в своих старых, дореволюционной постройки, домах. Наша улица Пролётная (сегодня это улица Просмушкиных – Максим Баженов) примыкает к Караимской, район плотного заселения караимов. В 40-е годы Караимская, как бы в насмешку, носила название Промышленная. Если говорить о промышленности, на улице располагалось два объекта этой самой промышленности – у каменных ворот, так тогда в быту назывались нынешние Гезлёвские ворота Капусы-Одун, хлебозавод, а в другом конце улицы, на стыке с улицей Д. Ульянова, артель «Жестянщик». Возвращаю в памяти эти времена, ветеранам напомнить прошедшее, детям и внукам рассказать о реалиях той дальней, неведомой и малопонятной им жизни. Мы, дети войны, бегали тогда голоштанной командой по городу полуголодные, плохо одетые. Практически поголовная «безотцовщина». Наши отцы сложили головы на фронтах Великой Отечественной.

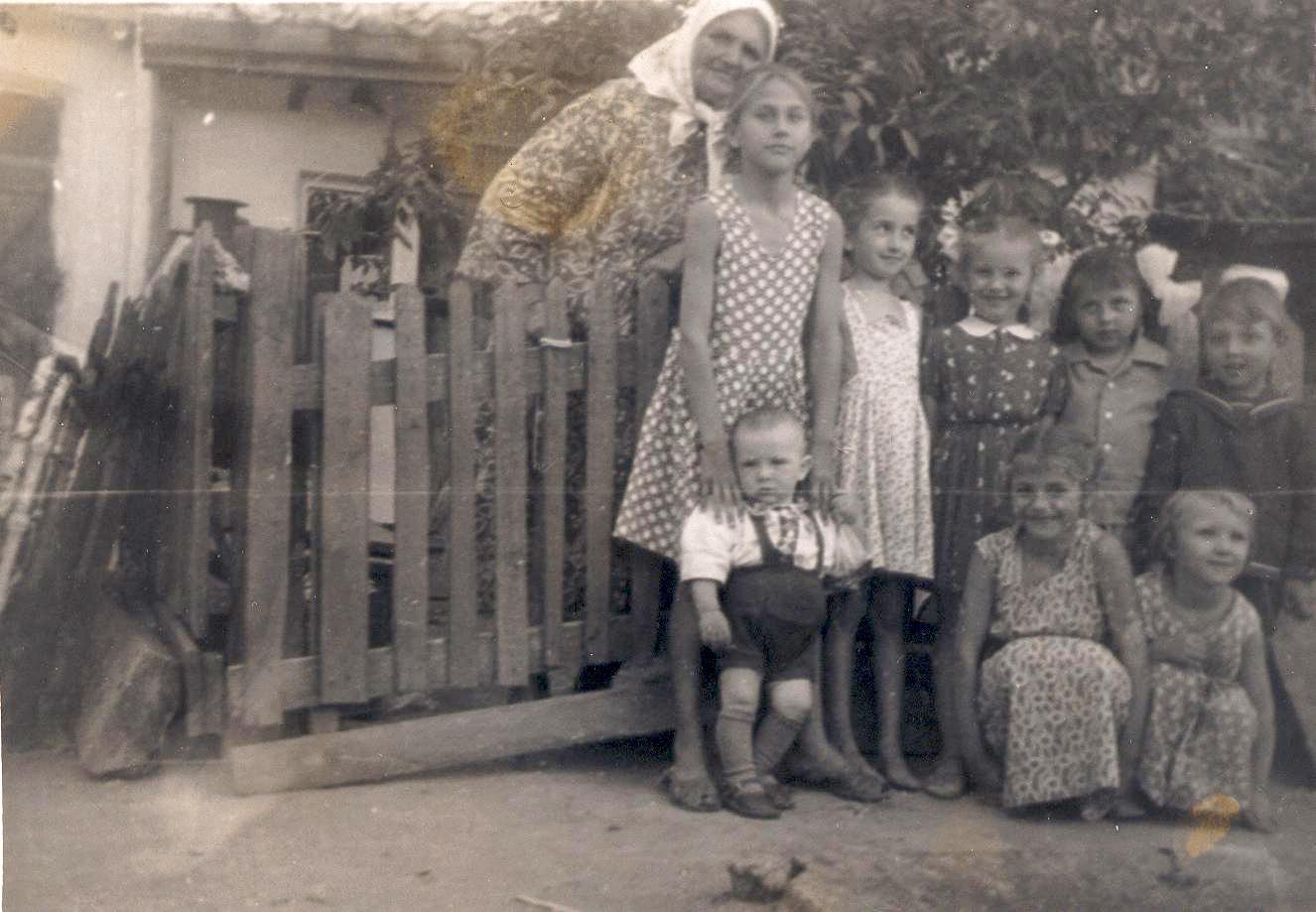

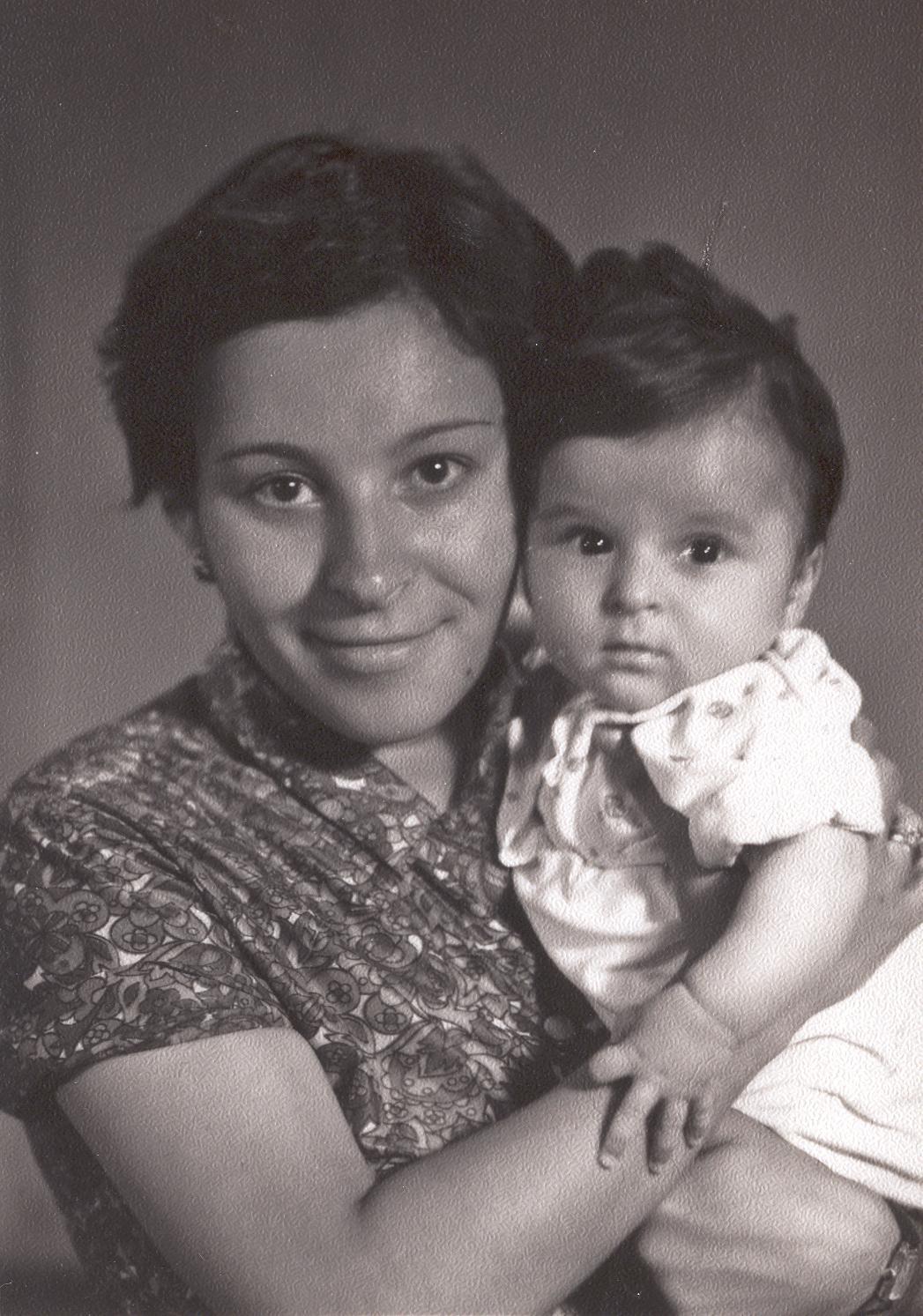

Как мы стали евпаторийцамиМы – это моя мама Вера Павловна, 35-летняя вдова, сестра Галя 16 лет, и я четырёхлетний пацанёнок. Мы севастопольские. Ещё в конце 19 века наши предки переселились из Симбирской губернии в Крым. Какие обстоятельства и причины побудили их – этого, видимо, я никогда не узнаю. Все их дети родились уже в Севастополе. Дед – Королёв Павел Иванович был ветеринар, и служил при каком-то из экипажей Черноморского флота. Бабушка была домохозяйкой. Детей было девять человек. К тому времени, о котором я повествую в живых осталось трое. Моя мама, тётя Наташа и тётя Стеша, проживающая с сыном в Николаеве.

Родители моей матери умерли рано. Отец в 1915, мать в 1926. Мама вышла замуж и родила мою сестру в 18 лет. Следующий ребёнок, мой родной брат Вовочка, вспоминая о нём, мама называла его только так, родился через 10 лет, в 1940-м. И в 1942, в самое пекло обороны Севастополя, родился я. Отец мой – Николай Иванович, уроженец Белоруссии, проходил срочную службу в Севастополе, где и встретил мою будущую маму. С началом войны отец был призван в армию и во время обороны Севастополя воевал на передовом рубеже в районе Мекензиевых гор. Дом наш был на Корабельной стороне, по улице Доковой (6 мая 1969 г. ул. Доковая переименована в ул. Дзигунского, Героя Советского Союза, участника штурма Сапун-горы - М.Б.) – это как раз над Морзаводом. Мама, повар по специальности, работала в столовой штаба подплава. Подводные лодки уже, практически, не базировались на Севастополь, и моряки воевали на суше. Работа мамы, к счастью, избавляла её от забот о хлебе насущном. Дети были при ней на работе, и это не вызывало возражений со стороны начальства. Замечу, мама была отличный повар. Когда пришла пора родиться мне, отца отпустили на 3 дня с передовой и он отвёз маму в 1-ую горбольницу, где я благополучно и появился на свет. Отец порадовался новорождённому сыночку, привёз маму на Корабельную, и отбыл на передовую. С того часа никаких известий об отце мы не имеем по сей день. Видимо, сложил голову в бою, а весть об этом до нас не дошла. Да оно и понятно, сотни и тысячи погибали ежедневно в аду этой бойни. Мама уверена, будь отец жив, он обязательно нашёл бы нас, очень любил маму и своих деток.

В июле немцы взяли Севастополь. Опущу описание, со слов мамы, о зверствах немцев по отношению к мужскому населению, взятому немцами в плен. По средневековой традиции город на 3 дня был отдан на разграбление победителям. Остатки гражданского населения были вывезены за черту города, в окрестные деревни. Женщины и дети были битком набиты в зловонные свинарники, коровники и конюшни. Июльская жара, безводье и тысячи женщин и детей, среди которых немало младенцев, включая грудных, вроде меня. Только на второй или третий день подвезли в бочках воду. Обезумевшие матери толпой бросились к воде и были биты палками. Немцы во всех делах любят порядок.

Воду, видимо, черпали из ставков. Была она несвежей, непроточной, мутной. Через несколько часов среди детей свирепствовала дизентерия. Меня спасло то, что я был грудничком, а брат Вовочка на второй день умер, изошедши поносом, как и десятки других. 12-летняя сестра выжила. Через три дня оставшиеся были возвращены в город, а ещё через какое-то время жители, не охваченные трудовой повинностью, были насильственно эвакуированы в степной Крым, для участия в сельхозработах. Здесь мы и пробыли до освобождения Крыма от фашистов. Объективно, проживание в сельской местности помогло нам выжить в это нечеловечески тяжёлое время. В городах было очень голодно.

Пришли наши, встал вопрос о возвращении в родной город. Мама съездила в Севастополь.

Оказалось, город не принимал своих беженцев. Жить негде, работы, якобы, нет. В стране голодуха, стране нужны колхозники. До 1946 года мы так и жили в селе. Потом, уж не знаю какими правдами и неправдами, мы уехали. Нашлась мамина сестра, она была эвакуирована с сыном Володей из Севастополя в Среднюю Азию в начальном периоде войны. Их так же не пустили в Севастополь, и они какими-то судьбами попали в Евпаторию. Сёстры, обе военные вдовы, списались, и было решено воссоединиться, что и было сделано осенью 1946 года.

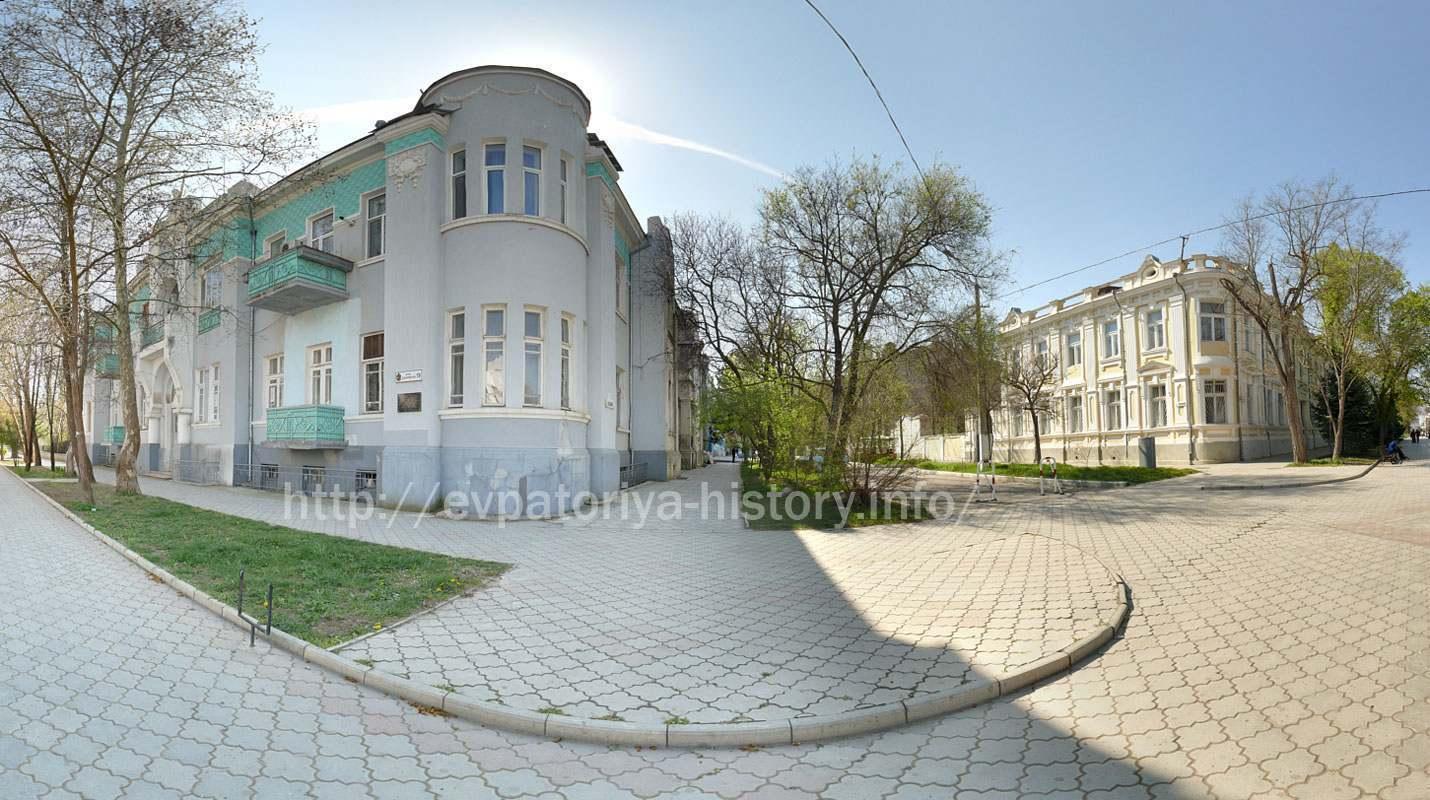

ГородСестра работала и жила в санатории РККА, нынешний МО Украины. Жильё ей было предоставлено в здании на чердаке штаба санатория и ныне прекрасно сохранившегося на углу Дувановской и Пушкина. Сейчас это жилой дом. На чердаке была выгорожена комнатка. К этому времени тётя Наташа сошлась с демобилизованным солдатом сибиряком Ефремовым Иваном Павловичем. Он был инвалид. Пуля прошила ему щёки навылет. Естественно, лишился и зубов. Был он столяр золотые руки и горчайший пьяница. Увечных и покалеченных войной в городе было великое множество. При этом увечья некоторых из них трудно сейчас даже описать. Никакая, самая изощрённая фантазия не придумает таких увечий. Обрубки тел, культи рук и ног. Господи, милостиво прими их души и прости им прегрешения! Очень многие из них нищенствовали и пьянствовали. В городе было так же много разбомбленных или взорванных домов: некоторые здания в центре, но больше в новом городе, взорванные немцами при отступлении корпуса́ санаториев. На стройках работали пленные немецкие солдаты, которых было тоже не мало. Жизнь их была несладкой, голодной, поэтому они побирались.

Смутно помню наше чердачное житие. Больше всего запомнились стропильные балки над головой и подобие нар с матрацами, на которых располагались на ночь две семьи. Перезимовали, на ночь сбиваясь плотнее друг к другу, и закутываясь во все имеющиеся тряпки-одёжки.

Весной мать получила ордер, разрешающий ремонт и последующее вселение в дом-развалюху на улице Пролётной.

Вспоминаю ясный солнечный день, первое посещение дома, который стал нашим родовым гнездом, я живу в нём по сей день. Длинная кишка общего двора. Почти у входа навершие средневекового колодца из тёсанного известняка. Покосившийся от времени и осевший, колодец стоит по сей день. Слева и справа разнокалиберные строения – дома, видимо, дореволюционной постройки. Посреди двора дымил мангал, на нём стояла большая чугунная сковорода, в которой жарились куски дельфинятины. Сильнейшее шкварчание и брызги жира во все стороны. Чёрная кожа-шкура дельфина, толстый слой подкожного сала и тонкая розовая прослойка мяса. У мангала, (жестяное ведро, обложенное изнутри кирпичом, внизу пробита дырка-топка, сверху решётка), стояла полная, седые волосы дыбом, женщина. «Кто такие, с каким делом?» – строго спросила она. Мама пояснила. «Я уполномоченная, старшая по двору», – представилась женщина. Так мы познакомились с тётей Дашей, старостой двора. Она и показала наше жилище – остов дома, с пустыми глазницами окон, дверей, без крыши и полов.

Чтобы жить здесь, всё это предстояло восстановить. Как, чем, кому, за какие средства? Нищая, разорённая страна могла дать только это.

Ближайшая развалина была недалеко, на углу улиц Нижняя и Танковая, (бывшая Греческая), « горелая почта» – так называли эту «развалку» старожилы. Эти руины и стали нашим спасительным складом стройматериалов. Представьте картину: на руинах здания живописная группа – молодая женщина, девчонка-подросток и дошкольник-мальчишка изо дня в день целеустремлённо копаются в каменных завалах, добывая и тщательно раскладывая по кучам: кирпич, блоки ракушечника, гнутые, покорёженные секции водопроводных труб и много всякого прочего, что хоть каким-то образом можно задействовать в стройке. В восстановлении здания главная роль отводилась уже упомянутому Ефремову Ивану Павловичу, низкий поклон ему и благодарность. Позже он всё-таки был отлучён из семьи тёти Наташи за пьянство и следы его теряются в бурных завихрениях того беспокойного времени. К зиме 1947-48 года дом был готов, и мы покинули чердак. Началась новая жизнь. Я ходил в детсад, который располагался тогда на территории нынешних кенас. Есть в моём архиве фото – празднование дня Красной Армии коллективом детсада №4 23 февраля 1947 года.

Сестре исполнилось 16 лет, и она устроилась на работу. Весь наш севастопольский клан отдал много десятилетий труда на ниве санатория Министерства обороны. Мама, тётя Наташа, сестра Галя отработали в нём до пенсии. Брат Володя и я начали трудовую деятельность здесь же. Прекрасно помню первого послевоенного начальника санатория, тогда ещё РККА – Шевченко Николая Ивановича. Красивый, статный, молодой полковник уверенно шествует по территории вверенного ему санатория, окружённый любовью и обожанием своих подчинённых. Смоляные вьющиеся волосы непокорно выбиваются из-под смушки полковничьей папахи. Широкая, щедрая, молодецкая душа. Бог прибирает лучших, он рано умер. Царствие тебе небесное и наша добрая память, настоящий Полковник. Из череды следующих начальников выделяется своей неординарностью Померанский Людвиг Осипович, именно его подпись стоит под моей первой записью в трудовой книжке.

Город, каким мы видели и знали его тогда, делился на районы. По крайне мере, в моём детском соображении особенно чётко – дело в том, если ты приходил в чужой район, то попадал, как бы, во враждебное государство, был вне закона, со всеми вытекающими последствиями, вроде: любой шкет мог уверенно подойти и хлопнув ладошкой по карманам брюк, произнести магические два слова – Шарь карман! И, по неписаному закону, ты должен был безропотно дать нагло себя обшарить и потерять все драгоценности твоей души: рогатку, жменю металлических шариков, ножичек, зеркальце, рубль денег, заначенных на воскресное кино. Отдать обречённо и без разговоров. Любому подошедшему пацану. Такими были законы той жизни.

А деление было таково: Город – это жители центральных и прилегающих к ним улиц. Далее – Бахчалык, пишу название уже сообразуясь с нынешними своими знаниями и понятиями. Тогда произносилось Бакчалык. Это район, прилегающий к Колхозному рынку с юга и юго-запада – ул. Колхозная и прилежащие. Там же располагалась воинская часть – пограничники. Нам это место было притягательно ещё тем, что на территории военной части были конюшни. В те времена пограничники выезжали в наряд, на патрулирование побережья, на лошадях. Граница города проходила по ул. Д. Ульянова, (не помню, это ли название было у неё тогда). От угла тогдашних улиц Степовой и Полевой, ныне Миллера и Героев десанта, к западу по линии улицы Д. Ульянова начиналась степь. Да, именно, степь. Ровная, бескрайняя до горизонта. Примерно, в районе нынешнего ж/д вокзала, виднелись строения МТС и силуэты сельхозтехники – трактора, комбайны и прочее.

Далее – Дача. Ближние её границы начинались западнее ул. Гоголя. А сердце её было на улицах, которые назывались линиями 1-я, 2-я и т.д. В этот район мы хаживали весной за сиренью, летом за канчиками (чуть поспевшие, зачастую зеленые абрикосы – М.Б.), так называли мы абрикосы.

Наше детство было бедно на фрукты. Мудрый усатый правитель, ввёл драконовский налог на фруктовые деревья, поэтому селяне их повырубали, и мы были вынуждены подножным кормом восполнять недостаток витаминов. На Даче, на территориях санаториев было высажено немалое количество фруктовых деревьев, включая абрикосов, было также много тутовых деревьев – шелковицы, неописуемый деликатес для голодного брюха маленького босяка. Осенью через дачу ходили к озеру Мойнаки за маслиной - лох серебристый. Тогда она входила в пищевой рацион евпаторийцев.

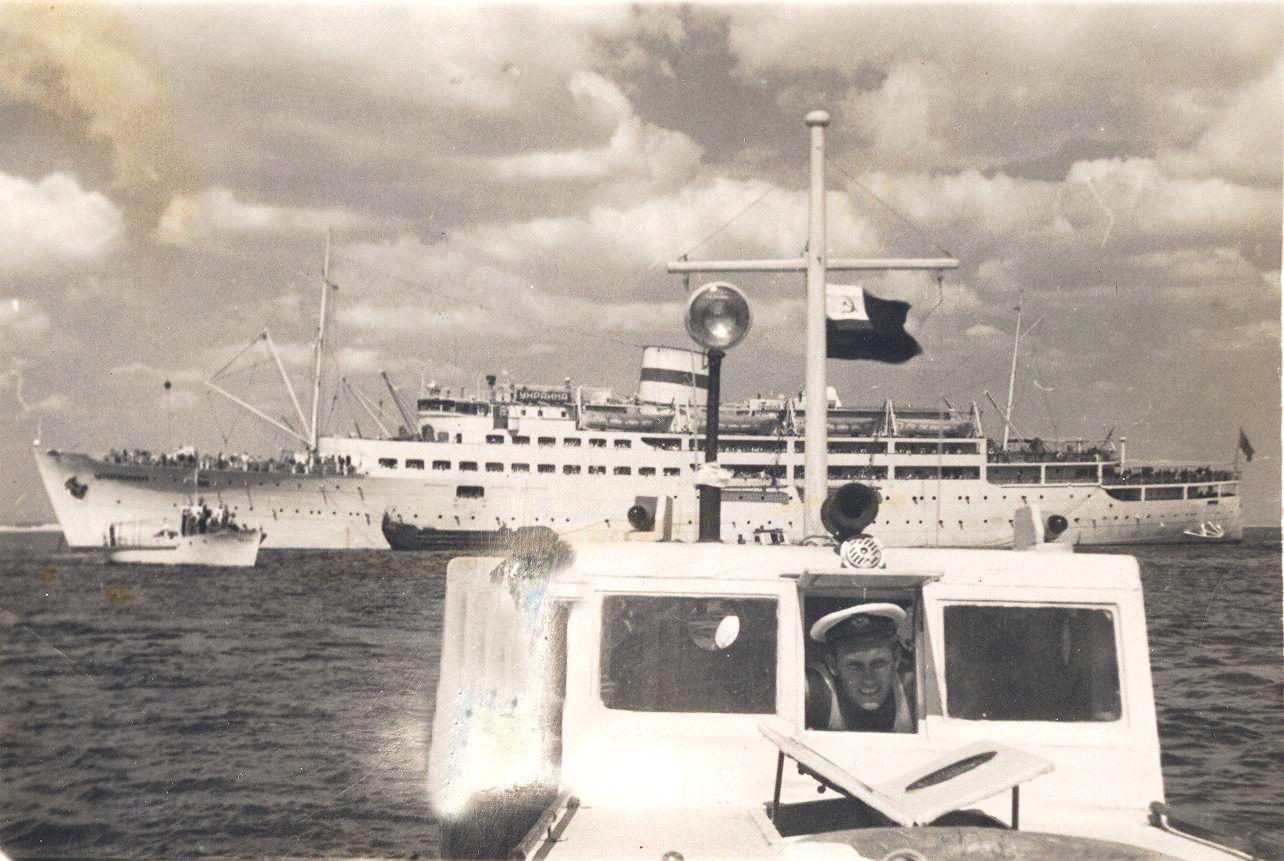

Самым опасным районом была Слободка. Её пределы простирались на северо-восток от Интернациональной. Вот там уж была вольница – всей шпане шпана. Оттуда можно было придти и без сорочки или обуви, да ещё и с расквашенным носом. Пересыпь тоже была шпанистой, но не в такой степени. Туда мы ходили на причал Нефтебазы на рыбалку или дальше, на так называемое Раковое поле, туда же ходили катерки «птички» с отдыхающими. Это место, где сейчас стоит памятник десантникам. А тогда там, у берега моря, облизываемые волной, ржавели останки тральщика «Взрыватель», боевого корабля, трагически погибшего со всей командой во время январского десанта 1942 года.

Серебристые цилиндры – ёмкости для горючки на территории Нефтебазы, хорошо просматривались от Старой набережной (набережная им. Терешковой – М.Б.), и некоторым образом, были украшением пустынного побережья. С причала нефтебазы мы ловили рыбу на удочки. Улов редко был хорошим. Зеленухи и собаки, естественно, морские, беспощадно объедали наживку, которой всегда, почему-то, было мало. В утешение мы ныряли, драли мидии со свай мостика. Несли домой в майках, завязанных снизу узлом. Проголодавшись, перекусывали сырыми мидиями. Разбивали раковины и высасывали слизь. Это никак не считалось зазорным. И, если кто-то отказывался, считалось недопустимым и подлым чистоплюйством. Но особенно приятным было возвращение. Подходя к хлебозаводу на Караимской, подтягивали слюнку от одуряющего запаха свежеиспечённого хлеба. Переплёты окон хлебозавода, выходящие на улицу, были открыты, но зарешёчены металлическими прутами и перекрыты деревянными рамами с натянутой проволочной сеткой. На подоконниках грудой лежали разломанные, бракованные буханки хлеба. Металлическая сетка снизу была надорвана и с разрешения добрых тёток, а бывали и недобрые, мы брали куски и буханки и жадно поедали их тут же. То-то было пиршество.

Ходили, но очень редко, на Чайку. Это был особый маршрут. Туда ходили на бывшие немецкие батареи береговой обороны. Десант напугал немцев, и побережье было укреплено дотами, они стояли на набережных, и береговыми батареями. Сохранились ямы, ячейки, брустверы. Покопавшись терпеливо, можно было добыть длинные макаронины артиллерийского пороха, так называемые «свистули». Мы их, поджигая, подбрасывали повыше и они, как маленькие ракеты, выписывали в воздухе немыслимые траектории, с характерным свистом взлетающей сигнальной ракеты. Отсюда и название – «свистуля». Находили и снаряды. Старшие ребята мастеровито их разделывали – снаряд отдельно, гильза отдельно. Сколько пацанов разного возраста погибло, возясь с этими находками-боеприпасами. Особенно памятен случай, когда на разборке снаряда погибло сразу 6 или 7 пацанов. Помню похороны, провожал весь город. Лица убитых были как бы побиты оспой, осколками.

Продолжая тему городских районов, добавлю, мелкими хулиганскими поступками противостояние не ограничивалось, бывало, вражда переходила в войну и сражения – район на район. Помню беспорядочное отступление, бегство городских. Воодушевлённая успехом Слободка пёрла даже через крыши наших лачуг, но, встреченная дружным отпором дворовых женщин, вооружённых поварёшками, скалками, мётлами и прочим, что под руку попало, ретировалась на улицу, и продолжила преследование противника. Баталия закончилась поножовщиной в закутке Шелковичного сада. Проявлений бандитизма в городе хватало. Обнищавшее население, привыкшее за время войны, что любая власть решает все проблемы жизни насилием, видимо, переняло опыт. Моя память полна жутких примеров зверских выяснений отношений с увечьями и смертоубийством.

Вернёмся к нашему любимому городу. Вспоминаю эпизод: брат Вова, я и Аркашка Шевченко (бывший заместитель Генерального секретаря ООН, агент ЦРУ, в 1978 году бежавший на Запад, умер в 1998 г. в одиночестве и бедности – М.Б.), сын начальника санатория, прославившийся подлым предательством, сидим на высшей точке крыши штаба – это скульптурная композиция, женщина с факелом, вы можете её увидеть и сейчас на угловом доме улиц Дувановской и Пушкина (ул. Дувановская, 19, дом Нахшунова – М.Б.). Любуемся видом города с высоты птичьего полёта. Город утопает в зелени и только кое-где видны развалины, черноты пожарищ, пеньки, сваленных бомбёжками, кирпичных труб котельных. Перечислю самые заметные «развалки», так мы их тогда называли. На углу улиц Революции и Приморской, сейчас там сквер и кафе «Пингвин». Здание НКВД при Советах и городская управа при немцах. Взорвано при первом десанте, «горелая почта» на месте нынешнего кафе «Мустафа» и мемориала десантникам. Повзрослев, я выяснил, что на этом месте ещё до революции стояла гостиница Бейлер, при Советах – Дом Труда. Почему почта, удивлялся я. Только в новые времена, когда появилось множество публикаций по истории города, на карте Евпатории 1914 года я обнаружил скромное здание почты. Оно скрывалось за помпезным фасадом гостиницы Бейлера и разрушенное, получило название от местных жителей – «горелая почта». Следующая заметная «развалка» – санаторий Семашко. Его развалины стояли до 60-х годов. Сейчас на их месте водолечебница с дельфинарием. Далее развалины на месте нынешнего санатория «Юбилейный», во времена нашей юности мы называли это место «дикий пляж» и любили сюда ездить с девушками и вином на пикники. Недалеко был причал, легко и приятно добираться сюда было катером. На территории санатория РККА некоторые корпуса также были взорваны или сожжены. Когда я работал в санатории, то на субботниках мы разбирали развалины и на наших глазах строились новые корпуса.

С удовольствием опишу нашу центральную улицу Революции, какой она была в те времена. Самые заметные и посещаемые места – это, конечно, кинотеатры. Магазины: вспомним прежде всего гастрономы. Из прежних остался один, тот, который рядом с аптекой (сегодня вместо аптеки музей Крымской войны – М.Б.). В городе он, вроде, был центральным. За аптекой, в сторону почты, сразу открывался вид на большой двор-пустырь. Он стоит и сейчас, почти в неизменном виде. В 40-50-ые, времена всех, какие только можно представить, дефицитов, здесь, на заднем дворе гастронома, и «давали», так тогда говорили, дефициты: сахар, крупы, уже не помню, что ещё. Для нас это было место, где без особых усилий можно было заработать рубчик-другой, а то и трёшку, за короткое время. Товар выдавался нормированно, допустим один кг на одну персону. Тётки нанимали нас для количества. Я писал, как дороги были нам, босякам – безотцовщине, эти рубчики.

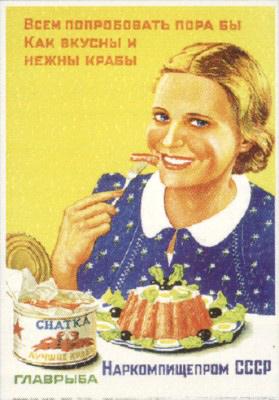

Гастроном мне памятен почему-то рекламой, помню даже на какой стене она висела. Жизнерадостный мужчина провозглашал «На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую». Молодое поколение поверило, а курцы мы были страстные. Мой стаж курильщика ведёт начало с шестилетнего возраста. Приложив немалые усилия, я не курю уже более 20-ти лет, но посвятил этому неблагодарному занятию 40 лет и сейчас очень рад своему некурению. Продолжу о гастрономах… На месте нынешнего «Сведен банка» стоял гастроном, который в народе имел название «Одиннадцатый», тоже помню его скромный интерьер: полки, заставленные рыбными консервами. Больше всего места занимали крабы. Это, видимо, был экспортный вариант, на всех банках красовалась надпись латиницей «Chatka», мы так и читали кириллицей – чатка. На наших столах я этого деликатеса не помню, и впервые попробовал его в 60-х, уже будучи киевлянином. Потом крабы исчезли с прилавков, как будто их в природе вообще не существует.

Следующая достопримечательность главной улицы – ресторан «Жемчужина», на месте нынешней забегаловки «Пицца». Мы любили вечером заглядывать в большие окна – витрины этого заведения. На эстраде заправлял цыганский ансамбль. Для нас это была экзотика, необычно и оригинально. Цыган в городе было много, даже улица была Цыганская, но представление о них было одно - попрошайки и гадалки.

Другой популярный гастроном находился на месте нынешних кафе «Волна» и «Бриз», назывался он «Рыбацкий», поскольку существовал под вывеской «Рыбкоопа», т.е. был кооперативный от рыбколхоза «Красный партизан», который находился на Пересыпи. Рядом с Рыбацким, на месте нынешнего интерактивного клуба, находился табачный магазин. Хорошо помню лицо продавца. Господин, именно так хочу его называть, отличающийся общим видом от среднеевпаторийской мужской массы. Хотя и побитое оспой, но с печатью важности, лицо и гладко зачёсанные назад волосы, не то набриолиненные, не то регулярно смачиваемые перед причёсыванием. Кстати, об оспе, в те времена достаточно много людей старшего поколения имели на лице отметины этой болезни.

Особенность магазина заключалась в том, что все его внутренние стены были расписаны под Хохлому. Яркая роспись в золотисто-красно-чёрных тонах. Точно такой же магазин я позже увидел в Севастополе, на Большой Морской. Это, видимо, до революции были фирменные магазины какого-то табачного магната. Увы, уже давно этих магазинов нет, а так же, соответственно, и оформления. На месте нынешнего книжного так и был книжный, но назывался он «Когиз», – Крымское областное государственное издательство. Когиз, так его все и называли. И хочется вспомнить ещё об одном книжном, он находился в торце нынешнего пансионата «Орбита», и скромно назывался «Военная книга». На углу Революции и Пионерской стоял большой промтоварный магазин. В народе его называли «Люкс», то ли по памяти дореволюционной то ли нэпманской поры.

УлицаРодная моя улица Пролётная. Я был в армии, когда мама сообщила мне в письме, будешь писать адрес, не пиши Пролётная, пиши Просмушкиных. Вернувшись, я узнал, постарались доброхоты, наши руководители. А ведь именно в это время строились новые жилмассивы, дерзайте, называйте улицы именами новых героев, в память новых событий. Улица стоит и сейчас, изменения невелики, приросли этажи в некоторых домах, да пару новостроек. Но также коренасто стоит дом Нейманов на углу Пролётной и Водоразборной, а на углу с Караимской синагога, где в круглом окне фронтона уже шестиугольная звезда, как и положено синагоге, а не пятиконечная, как на продбазе «Курортторга». Синагогу я помню ещё разгромленной. Мы, пацаны, стоим на галерее второго этажа и видим через провал пола подвал. На цементном полу большая дохлая собака, белая в чёрных пятнах. О, цепкая детская память, 60 лет прошло, а картинка в глазах и памяти чётко стоит.

Ещё два, нет, даже три, примечательных места на этом же углу. Хибара, где жила тётя Сара, немножко шумное, но добрейшее существо. Я не помню, какого характера отношения связывали нас пацанов и тётю Сару, но у меня осталась приятная, тёплая память об этой маленькой озабоченной, но доброй женщине. Она одна растила и воспитывала троих детей, два сына и дочь, я до сих пор иногда встречаю её на улицах города.

О, подвиг женщин, поднявших на своих хрупких плечах страну и поколение детей войны! В доме напротив жило семейство Васьки Дикуна. Он был счастливчик, к нему и его братьям отец вернулся живым. Он был шофёр, и иногда и нам обламывался кусочек счастья, он катал нас на своём Захаре, так называли грузовик марки ЗИС. Увы, отец скоро умер, а дальнейшая судьба братьев Дикунов мне неизвестна.

На месте же нынешнего гастронома «ЛагВас» стояла пекарня, здесь выпекали сдобу, но это было очень закрытое заведение, за всё его существование нам оттуда ничего не обломилось. Даже странно?! Потом пекарню развалили, и пустырь простоял долго, до перестройки.

Зато дальше по Пролётной процветало замечательное предприятие, которое народ называл по-разному, кто мельница, а кто маслобойка. С хоздвора маслобойки выезжали телеги, (горожане называли их подвода, селяне – бистарка), гружённые макухой, вот было лакомство и харч. Он давал насыщение, а не только вкусовую приятность. Возчикам не нравились наши манёвры, и частенько получали мы жёсткий удар кнутом по спине. Но лакомство было столь желанным, что лезли под кнут с боязнью, но упорно.

Что касается родной улицы, вспомню ещё некоторых соседей. В начале улицы Пролётной стояла школа – семилетка, в памяти остались два номера. В 40-х мы называли её шестая, а заканчивал я её в 1954, она уже носила номер 54. Школам, в которых я обучался, видимо, будет посвящена отдельная глава.

На пересечении улиц Просмушкиных и Нижней стоит старый дом, на его фасаде мемориальная доска – это родовое гнездо Кальфа, знаменитой караимской династии евпаторийских врачей. Когда улицы, на которых стоит этот дом, назывались Пролётная и Нижняя, ещё были живы основатель династии Исаак Абрамович и его сын Алексей Исаакович. Нынешние продолжатели Илюша и Саша были малышами. Семья Кальфа была окружена любовью и искренним уважением жителей города, тем более соседей. В любое время дня и ночи страждущие могли обратиться к доктору и никогда не получали отказа. Я и мой друг Яша были маленькими уличными босяками. Бывали случаи, когда мы оказывали какие-то маленькие услуги этой семье: занести в сарай привезённый уголь, принести с моря воды для купания малышей. Для нас, проводивших летом все дни на море, это было удивительно. А для зажиточной работящей семьи это было нормой, мама Кальфа тоже была врач. Однажды с Яшей, перед праздником Первомая, мы получили подряд на побелку фасада их дома. Кроме оговоренной суммы, мы были по-царски одарены. Нас завели в подвальную комнату – гардероб, где нам достались ношенные, но очень приличные вещи-туфли, брюки, пиджаки. На 1 мая мы гордо выступали в обновках и при деньгах. Редкое, в наши времена и в нашем возрасте состояние.

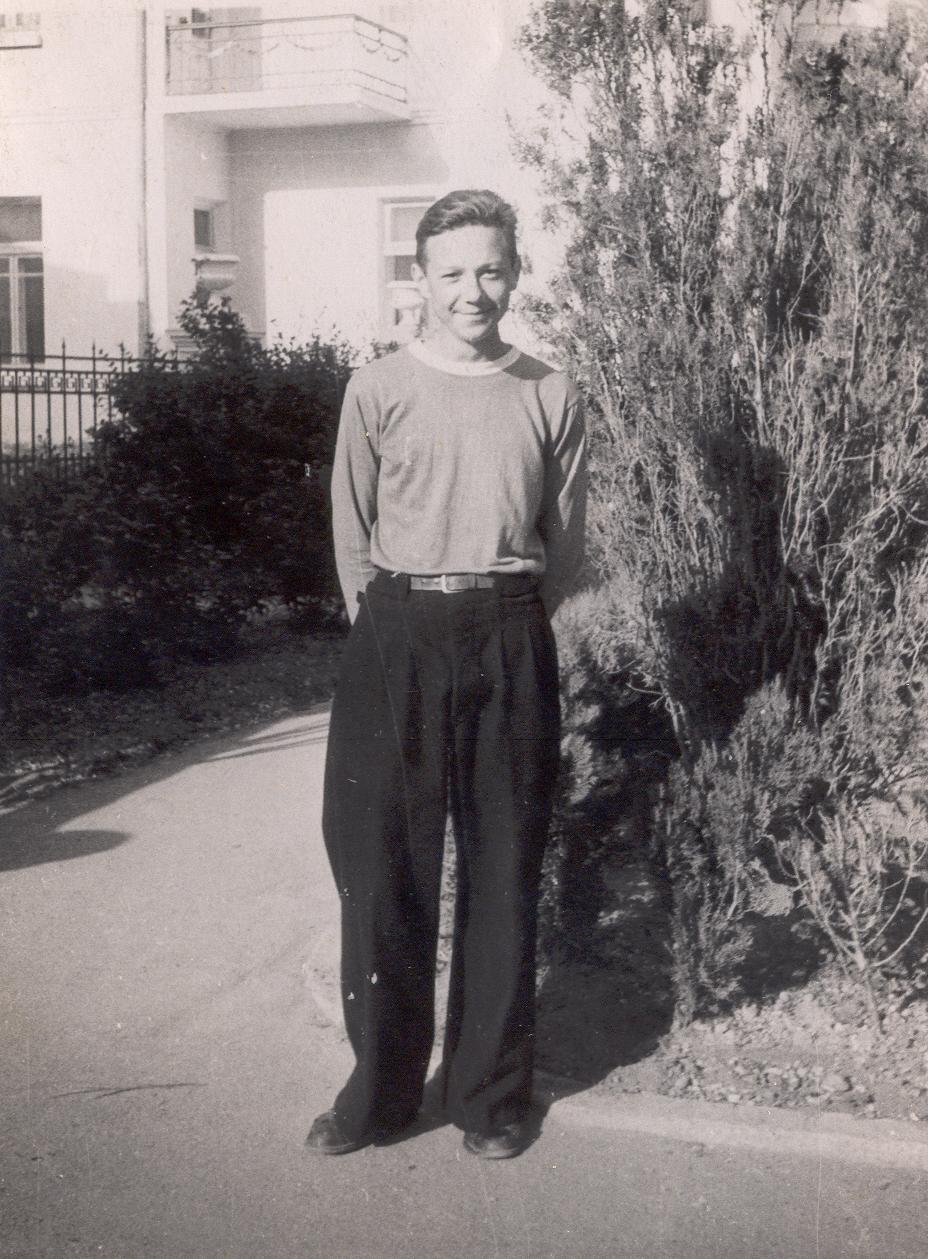

Об одежде; летом я ходил в трусах до пятого класса, а босиком до восьмого. Зимой на теле вигоневый свитер, на ногах сапоги, чаще всего большие по размеру с многочисленными намотками различного тряпья. Сверху телогрейка или, как все называли тогда, «куфайка» – стёганка. Парадной верхней одеждой считалась шинель. Помню, сшили мне «новую» шинель, из румынской трофейной, отличалась от красноармейских серых гороховым цветом.

Напротив дома Кальфа, за высоким забором из дикого камня, доживали свой век древние бабушки-караимки Кефели. В их дворе росла чёрная шелковица. Крона её, летом усыпанная спелыми плодами, не давала нам шанса пройти мимо дома Кефели, чтобы не взобраться по неровной поверхности забора и не отведать прекрасных плодов. Это особый сорт шелковицы, достаточно редко встречающейся в Крыму. Говорят её завезли из Турции ещё в ХIХ веке. Крупная, сочная, сладкая, ярко отличающаяся от обыкновенной, а шелковицы в нашем городе предостаточно, есть с чем сравнить. Напротив синагоги дом и двор другой известной караимской бабушки Кушуль. Белая шелковица, того же сорта что и у Кефели, но в глубине двора. Забегали во двор и как воробьи быстро-быстро клевали опавшие ягоды. Иногда на веранду выходила сама бабушка Семита. Мы испуганно неслись к калитке. Как правило, бабушка говорила нам: «Ешьте, ешьте, ребята. Только когда уходите, не оставляйте калитку открытой, прикрывайте». Встречая Кушуль на улице, мы всегда с ней приветливо здоровались, хотя наше знакомство трудно было назвать даже шапочным.

Состояние улиц в то время, увы, близко к нынешнему, постперестроечному. Только в 60-е годы она была заасфальтирована, а в те времена 40-е, начало 50-х толстый слой пыли был главной примечательностью улиц старого города, наша не исключение. Босые ноги утопали в пыли, поэтому обязательной ежевечерней процедурой была тщательная помывка ног перед сном. Улица была главным местом нашего времяпрепровождения, наш клуб, наша школа. Наш университет. Наше всё. Был большой выбор игр, нынешнее молодое поколение и понятия о них не имеет. Были азартные игры, на деньги: под стеночку, в литературных источниках её называют пристенок. Но у нас «под стеночку». Выбиралась вертикальная, оштукатуренная цементом стенка или цоколь, об неё ребром ударялась, удерживаемая двумя пальцами указательным и большим, монета. Чаще всего это был пятак, хорошо отшлифованный наждаком, для лучшего скольжения по земле. Нужно было постараться максимально приблизить свой пятак к пятаку соперника, чтобы можно был «нашкурить» его, т.е, накрыв свой пятак большим пальцем, растягивать свои пальцы, чтобы дотянуться до чужой монеты любым другим пальцем этой же руки. Действие это элементарно, но описать его сложно. Если ты нашкуривал, выигрыш твой. По деньгам эта ставка чаще всего равнялась 5-ти копейкам. При отсутствии денег играли на «шалабаны». Под стеночку можно было играть с банком, в таком случае клали монеты стопкой в начерченный на земле квадратик, прямоугольник, примерно 5 на 10 сантиметров. Проигравший клал в банк оговоренную раннее сумму, тот же пятак, как правило. Все монеты клались в банк орлом вниз, решкой вверх. Дерибан банка осуществлялся так: если ваш пятак после удара о стенку въезжал в границы банка, вы начинали бить ребром своего пятака по лежащим монетам, стараясь перевернуть их с решки на орла. Перевёрнутая ударом монета становилась вашей. Ещё одна азартная игра – накидка, или внакидку. Те же советские пятаки или большие старинные екатерининские, или оббитые кружком обломки плоской черепицы. Один бросает подальше биту, другой, прицеливаясь, мечет свою, стараясь попасть, как можно ближе, чтобы нашкурить биту соперника. Был ещё такой момент под названием цок – отлёт, при цоке ставки удваивались.

Какой азарт, какие страсти кипели. Вопли, петушиные наскакивания друг на друга! Ещё масса других подвижных игр: казаки-разбойники, ловитки, штандар – никогда позже не встречал эту игру. Городки, джоски, джилик, банки. Все эти игры забыты и требуют отдельного описания. Я больше всего любил игру в стрелки. Первая группа игроков, с мелками в руке, убегает, оставляя за собой стрелки начерченные мелом на земле или на стенках, указывающие направление их маршрута. Вторая группа через оговоренный промежуток времени начинала движение вдогонку. Счёт до ста – двухсот, как договоримся, часов-то ни у кого не было. Очень увлекательная игра. Ещё одно из моих любимых занятий. Я упоминал о толстом слое бархатной пыли. Забава состояла в следующем, брали обыкновенный женский чулок, выходили на улицу, садились в пыль и набивали ею чулок до половины вместимости, затем нужно было встать и, раскрутив его в горизонтальной плоскости, метнуть повыше. Чулок ракетой устремлялся ввысь, орошая наши забубенные головы уличной пылюкой. То-то было весело. О, родная улица и вы, други детства и юности! Увы, половина из них уже не здесь, некоторая часть развеялась по миру, большую прибрал Господь. Царствие вам небесное и райские чертоги.

Толя Гладков, мальчик-горбун и дворовая кличка соответственно «горбатый». Самый умный и начитанный из нашей кодлы. Случай с Толей из тех времён, времён голодовки, (не голода, к счастью, а именно голодовки), и очередей. Очередей за всем. Хлеб, сахар, мануфактура, макароны. Очереди по номерам, которые записывали на открытых частях тела. Дефицит дефицитом, а гуманитарные нормы соблюдались. Мальчика-горбуна пропускали без очереди. Однажды, в непосредственной близи от окна выдачи, строгая тётя остановила Толю: «Какой номер?», – зло спросила она. Толя поднял голову и, стесняясь, ответил: – «Я в корсете.» – «Тридцать третий?» – взвизгнула тётка. Стоявшие рядом, разобравшиеся в сути диалога, прыснули в кулаки. Толя спокойно, без комплексов, многократно пересказывал этот случай, когда хотел развеселить компанию. Опять же случай, где главный герой он же.

Умер Сталин. Основная масса народа погрузилась в безутешность. Мы же, кодла, к моменту смерти вождя чётко освоили технику передвижения по Крыму на попутных автомашинах. Выходим на Пересыпи на переезд, голосуем на всё проезжающее мимо. Останавливается полуторка. Желающих подъехать много, мы в первых рядах – «Дядя, вы куда?», нас устраивал любой ответ – Саки, Симферополь, Кара-Тобе, нынешнее Прибрежное. «И нам туда», хором отвечали мы и карабкались в кузов. Тогда правила перевозок были демократичнее, езда в кузове почиталась нормой – время диктовало. Пассажирского транспорта не хватало.

На похороны вождя отпущено было много дней, и мы решили отметить это освоением новых территорий. Попали в Саки. Прошли по центральной улице, где под репродукторами толпились тысячи народа, очень много рыдающих, ловящих каждое слово из Москвы. К 12-ти дня, моменту похорон, вернулись на сакский переезд, возвращаться домой. Завыли гудки сакского химзавода, других учреждений, загудели клаксоны автомобилей. Рядом останавливается ЗиЛ самосвал с воинскими номерами. Справа из кабины выходит офицер, мы к нему: – «Возьмите, дяденька». Строгий ответ: – «Нельзя. Самосвал». Мы притихли, а офицер повернулся на восток, стал по стойке смирно и пока гудели сирены стоял, отдавая последние почести Верховному Главнокомандующему. Тут наш Толя Гладков пристроился рядом и застыл, отдавая пионерский салют. Валёк Бочарик прыснул и спрятался за дерево. А Толя стоял в салюте пока офицер не опустил руку от козырька. Военный обвёл нашу компашку глазами и чётко скомандовал: – «Марш в кузов». Мы поняли, что это было ответом на подвиг Гладкова и в кузове устроили ему ласковую мутузку. Так я до сих пор и не могу понять, что это было с его стороны, поступок пионера или продуманный ход ловкача. Наша улица на смерть Сталина особо не рыдала, родственники многих наших соседей пострадали от сталинских репрессий. Проезжая сакский переезд, я всегда вспоминаю тот хмурый мартовский день 1953 года и, естественно, Толю Гладкова. Следы его затерялись, когда в 59-ом я уехал учиться, кажется, тогда же он и умер. Добрая память тебе, Толя!

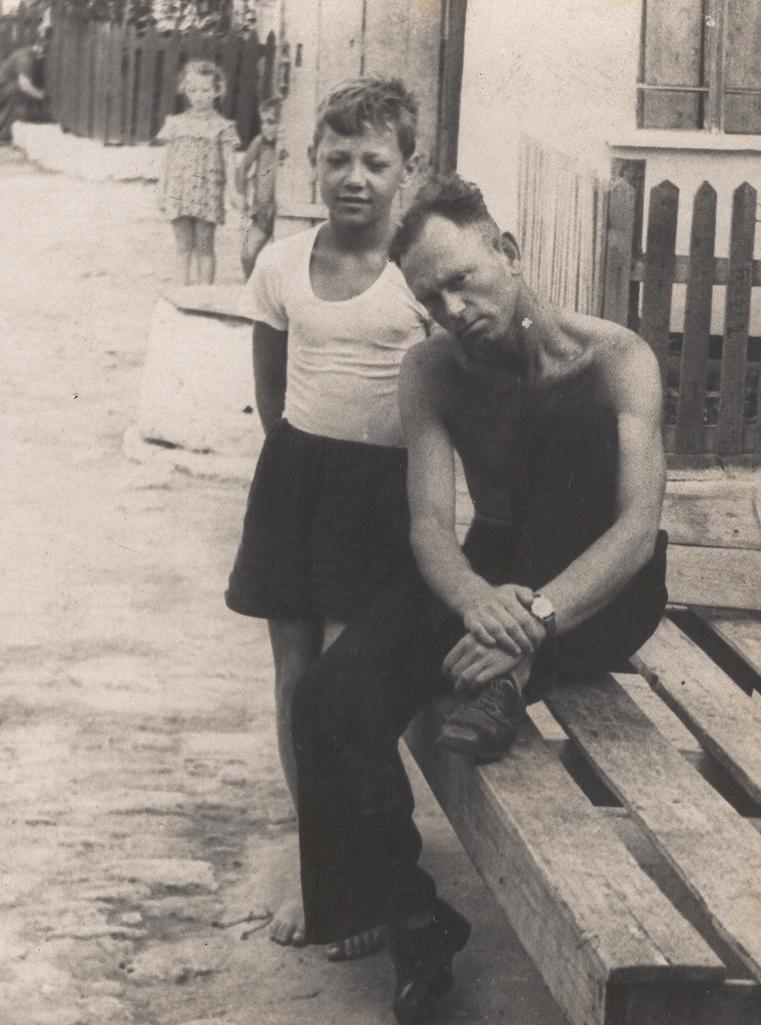

Вспоминаю ещё одно лицо – ни имени, ни фамилии его мы не знали. Ся – карманный вор. В наши игры он не встревал, а пообщаться любил. Иногда угощал чем-нибудь вкусненьким. Не отказывались. Один раз, видимо, с фарта, повёл нас к винному подвальчику, широко угощал вином. Мне это угощение вышло боком. Кто-то засёк меня у подвала со стаканом вина в руках и я был нещадно бит деревяшкой, оторванной от помидорного ящика, первое что под руку попало моей разъярённой мамусе. Cя впоследствии сгинул по тюрьмам. Круг соседей очень широк, в те времена жили общительней. Напротив нашей калитки дом 28. Подругами по играм были Валя и Галя. Валя постарше, уже оформившаяся барышня. На Пасху, на всенощной, а мы общественные мероприятия такого рода не пропускали, отошли от церкви на берег моря. Друзья, которые постарше, по очереди приступали к Вале. Тем ребятам что ей нравились, доставались крохи с пышного пирога её созревших форм. Галка была пигалица малолетняя и прозвище ей досталось соответствующее – Морковка. Другой сосед из 28-го дома, Данька А., караим. Симпатичный курчавый юноша, цену себе уже составил. Был заносчив по отношению к нам, младшим, даже обижал иногда, и приходилось обращаться за помощью к брату Володе. Наличие старшего брата имело множество ценнейших преимуществ в те непростые времена. Почти всегда в калитке 28-го дома стоял, то ли дед, то ли дядя Даньки. Приземистый плотный пожилой мужчина с короткой стрижкой. Он был примечательной фигурой улицы, купался круглый год в море. В городе таких было немного. Кроме соседа, я знал только одного, он был руководителем духового оркестра артели Караева. Данькин дядя или дед, будучи пожилым, выглядел замечательно, был добродушен, приветлив и я думал, что он доживёт до ста лет. Когда я, будучи студентом, приехал на каникулы и узнал о смерти моржа, был искренне огорчён. Даньку же встречаю до сих пор. В номере 30 жил мой самый закадычный друг детства и ранней юности Яша Ю. Большая их семья жила в маленькой пристройке большого двора этого дома. По метрикам Яша числился караимом, но история его появления на свет драматична.

Мать его Таня и во времена нашего детства оставалась очень моложавой и красивой, взрослая девушка, мне казалось так. Во времена оккупации юная красавица-караимка полюбила красавца солдата, румына. Любовь была взаимной и очень сильной. Комиссаров и комсоргов рядом не было, а старуха мать не смогла отговорить или запретить. Любовь дала плоды, родился Яша. Красавца-солдата угнали на карательную акцию в горы, против партизан, где он был убит, но род не прервался. Дорого, конечно, тёте Тане и Яше аукнулось это продолжение рода. Жизнь, власть и люди были очень жестоки. Яша прошёл своё детство с кличкой Румын. Красавица Таня вышла замуж за демобилизованного фронтовика. Немолодой еврей, повар и пьяница. Таня родила от него двух детей, Софку и Борьку, в этом же домике, однокомнатном и сыром, жила мать Тани, бабка Яши, грузная и всегда сердитая старуха. Жили практически в нищете. Я не помню подробностей их жизни, но помню, что атмосфера почему-то всегда была взвинченной. А в нашей кодле популярной была частушка – «Как у Яшкиной шпаны на троих одни штаны, Яшка носит, Софка просит, Борька в очереди стоит». Яшка был вернейший друг. Первое – он был предприимчив и смел при воплощении своих предприятий. Вообще был не трус. Слободских, когда они были шайкой, мы почти панически боялись. Уж больно они были беспощадны. Могли забить ногами или прирезать. Чем-то я не приглянулся одному вожаку шайки слободских, то ли имя, то ли кличка – Павлик. А ходили они в город только стаей. При каждой встрече с ними я получал очередную взбучку, не смертельную, но унизительную. Как-то на Театральной площади во время танцулек они мне устроили пятый угол, т.е мутузили меня в круге. Яша ворвался со стороны, разорвал круг, что дало мне возможность бежать, и мы с ним вместе дали драпу. Рассвирепевшие от Яшкиной дерзости, они гнались за нами всеми петлями переулков до Дёмышева. Это была пара самых ретивых, но не самых здоровых. Мы влетели в какую-то подворотню. Яша сделал «Стоп» и принял боевую стойку. Я пристроился плечом к плечу, и шпана, нарвавшись на кулаки, развернулась и отступила. Противостояние со Слободкой требует отдельного описания, вот пару славных страниц этого стояния.

Эпизод первый связан не со мной, а с отличнейшим членом нашей кодлы Валерой Сиваком, крепышом, умницей, мужчиной в очень многих проявлениях. Но была и слабость, алкоголь, потому его и нет сейчас с нами. Земля пухом, дорогой наш. Итак, танцевальный вечер в 3-ей женской школе. Почему-то не в актовом, а в спортзале. Стоим в тамбуре, всё это цело и живо до сих пор, мы ходим в этот зал голосовать во время избирательных кампаний. Рассказываю.

Как всегда не пускают внутрь и, как всегда, слободская шпана уже здесь.

Боря Крах со своими ублюдками. Сам Боря длинное, хилое, истеричное дерьмо. Он брат Краха старшего. Старший в мастях, с отсидкой, младшего защищает, если что. Тамбур, и Слободка уже богует. Кому под зад коленом, кому шарькарман. Сивак же, буквально, на днях, обновил гардероб, мать купила кепи-букле, «лондонка», отменнейшая, последний писк моды, лохматенькая кепура. Во всём городе, раз-два и обчёлся, а у Сивачка есть. Крах сразу на кепу глаз положил. Заёрничал и стал себя подогревать, входя в истерический транс, так ему смелее было. Отработанный приём всех блатных мира. Кончилось тем, что из за плеч своих соратников, сорвал кепи с головы Валеры и пустил по кругу, по рукам шайки. Тоже старый приём. Валера вертел головой, сопровождая кепу взглядом.

Не помню, то ли она задержалась в руках Краха, то ли он решил кончать игру в кошки-мышки. Возня закончилась. Кепи явно была у Краха. Руки он держал за спиной. Потом демонстративно показал кепу всем и стал пристраивать её себе на чимбер. Здесь отчаяние потери переполнило Сивака, он бросился к Краху, левой рукой сорвал кепу, а правой нанёс удар в мерзкое рыло. Крах прилёг в углу тамбура. Я уже говорил вам, что Валера был крепыш. Теперь приоткрою другую деталь. Походы в женскую школу на танцульки начались лет в 15, а в 16 мы уже были ещё те тедди-бойс! Видимо с 15-ти стал уходить тот ритуальный, почти гипнотический страх перед Слободкой. И вот проявления бесстрашия – подвиг Яшки, Сивака. Сейчас, задним умом, я думаю, почему мы не собрались духом и не противостояли издевательствам. Замечу, после нокаута, кодла Краха тоже не бросилась защищать вожака. Не оправдываюсь. Описываю как было.

И здесь же, как подобное случилось со мной. Я учился в вечерней школе, которая находилась в здании Бориважа. На одной из Пасхальных всенощных я ухитрился закадрить и увести в Ленинский сад девочку, девушкой её назвать язык не поднимается. Это была Лена У. Девочка с улицы Революции. Тоненькое, веснушчатое, стройное создание, очень миловидна. Я не могу назвать поцелуями те детские чмоки, которыми мы обменивались. Поздней весной, когда я встречался с более зрелой девушкой, за такие же «поцелуи» я был осмеян и уничижен. Правда, ненадолго, поскольку оказался способным учеником.

Ночное приключение имело последствия. Чуть ли не на следующий вечер после 2 или 3 урока моей вечерней школы в приоткрытой двери класса показалось рыльце одного из сподвижников Бори Краха. Рыльце поманило меня пальчиком, я вышел. – «Идём, поговорить надо». От Революции свернули за угол, на набережную. У парапета стоял Боря Крах в окружении клевретов. Разговоров почти не было. Сразу стали мутузить. Разбили сопатку, металлическим прутом раскроили башку. К счастью, кости остались целы. Не помню, чем кончилась метель, я бежал, или приустали экзекуторы. Главное, на следующий вечер всё повторилось, и на третий тоже. Мой друган по классу Володя Заболотный, сам слободской, не спрашивал и не допрашивал что, да как. Всё было более чем очевидно. Он уговорил и привёл вечером крутого слободского блатаря Шалю. И когда, в очередной раз, меня повели за угол от школы, появились Заболотный и Шаля. Кодла Краха в секунду была размётана и позорно бежала под увещевания Шали. Ещё раз увижу, пасть порву, моргалы выколю.

И тишина. Налёты как начались, так и закончились. Спасибо, Шаля, выручил. А ещё вернее, огромное спасибо Заболотному, спас. С Шалей связана ещё одна история. Хронологически это произошло через десяток лет. Наша компания, местные и приезжие ребята-отдыхающие, тусовались у входа в курзал. Весело зубоскалили ,ожидая начала танцулек. Мимо проходил Шаля. Чем-то мы ему не понравились. Подошёл и категорично заявил: «Так, быстро, жопу в горсть и бегом отсюда». Среди нас был Юра Б., боксёр, мастер спорта. «А чего это мы должны уходить?» Хозяин жизни Шаля таким же приказным тоном распорядился: «Идём, поговорим», и двинулся в сторону тёмного угла парка окружавшего развалины санатория Семашко. Юра и мы за ним. Прошли 5-10 метров под сень деревьев. Шаля грозно предупредил: «Не разбегаться, метелить буду». Юра снял с себя белую парадную сорочку и стал в боксёрскую стойку. Шаля малость опешил, покрутил носом и миролюбиво произнёс: «Орёл. Идём, выпьем. Я выставляю». Инцидент был исчерпан.

ДворС волнением и чувством огромной ответственности перехожу к этой теме. Дорогие мои соседи, память о вас не сгинула в водовороте жизни. Мы, ваши наследники и последователи, приняли на свои плечи эту, для многих почти непосильную, ношу нынешней жизни, понимая, что наши муки в сравнение с вашими лёгкий трепет, детский лепет. Хочется верить, мы приняли ношу и достойно пройдём, отмеренный нам путь.

Какие персонажи, истории, трагедии и драмы разыгрывала жизнь на подмостках этого двора. Господи, дай сил не соврать, не сбиться с истины, так всё это было неоднозначно. Доброй памяти вам, дорогие мои, вы частица меня, изо всех сил постараюсь оставить вас в памяти потомков во всём своём блеске людей, выживших в эту страшную эпоху. Я люблю вас, всегда помню и постараюсь донести свет вашей жизни нынешним людям. Приступаю, благослови, Господи!

Двор наш кишкой вытянулся метров на 75. С обеих сторон обстроен домами, сараями, пристройками, достройками, времянками, сараюшками. Нехитрым украшением двора были несколько деревьев: большая, старая акация слева, очень высокая. Боялись, вдруг, в одночасье, зимой или осенью она рухнет, беды не оберёмся, проломит не одну крышу. Акацию спилили. Дома в те времена отапливались дровяно-угольными печками. Древесину акации не увезли. И нам пришлось долгую зиму бороться с этим твердейшим стволом топорами и ножовками. Было ещё два-три дерева, их называли уксусное или вонючка. Сейчас мы знаем их благозвучное название – айлант. И, действительно, они красивы своей перистой листвой и пучками маленьких, красных семенных стручков, во время плодоношения. Группы айлантов очень украшают однообразные степные пространства северо-запада Крыма. Примерно посредине двора, справа, маленький перешеек соединял двор с другим земельным участком. Это был достаточно большой участок, который называли пустырём. Правый угол пустыря украшал мусорник, прямоугольная загородка из ракушечника, вместилище мусора. Левее – будка дворового туалета на 2 очка. Дом пауков, мыслилось мне. По углам будки под крышей гнездились огромные пауки-крестовики, ядовитейшие и кровожадные, уверен был я. Борьбу вёл с ними не на жизнь, на смерть.

Гуликами (каменьями), палками, домашним веником, всем что под руку попадалось. А как иначе, представлялось мне, сидишь, сирота, над дыркой, а фашист прыг сверху, лапищи растопырил, кусь за голову, и помирай в дрыгоножке от его поганого яда. Видимо, насмотрелся фильм «Тарзан», где фигурировали смертоносные пауки.

Пустырь был также местом дворовых игр. Любимым занятием было так же поджигание мусорника. Бит и руган за это был неоднократно, но продолжал жечь сладострастно и неутомимо. Огнепоклонник, куда денешься. Но самым любимым местом игр был пустырь на перекрёстке Пролётной и Водоразборной. Сейчас там стоит мерзейший, отравляющий жизнь жителям прилегающих дворов мусорник, свинюшник (на сегодня этого мусорника более нет – М.Б.). Вонючий рассадник заразы и мелкого мусора, разносимого ветром на все четыре стороны света. Позор замечательного детского курорта и памятник равнодушию и безразличию местных чинуш к репутации родного города. А в наше детство это, было ровное, чистое, широкое, идеальное для игр место.

Описание жителей двора начну с тёти Маруси. Мария Заноза – очень говорящая фамилия, она действительно была занозой в сердцах многих мужчин. Были даже попытки самоубийства, на почве безответной любви. Небольшая, миловидная, с правильной фигурой, кокетка до мозга костей. Нравилась мужчинам и желала нравиться ещё больше. В середине 40-вых её возраст был ближе к 20-ти чем к 30-ти. Когда мы поселились, при Марии был Василий Жихарев, только-только демобилизованный боец Красной Армии, фронтовик-разведчик. Васька Жихарь был лихой парень. Пьяница, драчун, бабник, дебошир, враль, хвастун, короче, метки негде ставить. У Марии же был сын, от погибшего на войне мужа, Толик, уличная кличка Муля, видимо, из популярного тогда фильма «Подкидыш» (Муля не нервируй меня). Они были нашими соседями по двору. Мы квартира 10, они 11. Мария родила от Васьки сына Вовку, который вырос орлом, весь в папу. При них же жила мать Марии, баба Миля, старушенция польского происхождения, что немного расшифровывает и характер самой Марии. На могилу бабы Мили я недавно наткнулся, бродя по городскому кладбищу, и узнал что Миля, это Эмилия, вот тебе и баба Миля. Тётя Маруся умерла в 2008 году. Васька Жихарь был изгнан гордой полячкой ещё в 60-х, уехал на родину, на Урал, где и похоронен. Жильцы 1-й квартиры Костины. Старшие – Петька Пузатый управдом, работник ЖЭКа, Пузатым назван из-за огромного брюха, которое мощно свешивалось за границы пояса-подвязки из рыбацкой сетки, такие пояса были в моде в 40-50-е года. Его жена Мария, по дворовому – Маруська Кубанка. Они после войны попали в Крым с Кубани. О Петьке шли разговоры, что он был запятнан сотрудничеством с оккупантами и не был репрессирован потому, что дал согласие сотрудничать с органами, т.е. стал сексотом. Они были нелюбимы всем двором, но Пузатый, тёртый калач, мог втереться в доверие, подыграть, помочь, когда ему светила какая-то выгода, короче, змей был ещё тот. Кубанка же была дворовой кликушей. Сплетница, злопыхательница, завистница. Её противный, пронзительный голос, практически неумолчно, верещал во дворе в течение всего светового дня. У них был сын Костя, позже выпускник военного училища и офицер Советской Армии. Умер рано. С Костиными жила девчонка, наша ровесница, сирота, Тамара. Худая, некрасивая, злая. Тоже умерла рано, так и не обзаведясь семьёй. В следующей квартире, 2-ой, жили две женщины, тётя Оля и баба Мотя. Ольга была бездетная холостячка, баба Мотя была матерью Семёна Ивановича Х., тоже жильца нашего двора, о нём речь впереди, он достопримечательная личность и достоин обстоятельного рассказа. Тётя Оля работала мастером в том же ЖЭКе, что и Пузатый Петька. Специальность наложила отпечаток на её характер. Она была жёсткая, несговорчивая женщина, но не чета Петьке, к счастью, куда приятнее и лояльнее. А баба Мотя была добрейшее создание. Настоящая, добрая, русская бабушка. К нашей семье относилась замечательно, видимо, оценив нечеловеческие усилия моих дорогих женщин, мамы и сестры, в стараниях обустроить жизнь.

И ко мне она относилась хорошо. Когда я стал студентом и приезжал на каникулы, то она величала меня не иначе как по имени отчеству, что было мене странно, непривычно, но лестно. В быту она была мастерица класть печки комнатные, незаменимое и очень востребованное в те годы умение. Все дома нашего двора отапливались такими печками и были сложены бабой Мотей. Добрая бабушка прожила 100 лет. Не могу не заметить, в нашем дворе женщины жили не менее 85 лет. Мужики же вымирали, когда хотели.

Наш двор попадает в площадь пятиугольника составленного расположением культовых зданий почти всех конфессий нашего города.

Рядом с нами находятся: еврейская синагога, караимские кенасы, православный Свято-Николаевский собор, мусульманская мечеть Хан-Джами и чуть дальше армянская церковь св. Николая и текие дервишей. А место постройки храма всегда выбиралось очень тщательно. Не накрыт ли наш двор благословением святых всех религиозных конфессий нашего города? Мне эта версия люба. Но, вернёмся к моим соседям.

Следующая семья, большой клан, до сих пор множащая устойчивую генерацию этого славного, жизнестойкого рода. К сожалению, закономерность относительно мужской части двора подтверждается и историей этого клана. Главный и самый заметный прародитель этой ветви – Баба Даша, та самая уполномоченная двора в 40-50-е.

Крупная седовласая женщина, обладающая мужскими чертами характера, да и как ещё можно было выжить ей и многочисленной семье. У неё было 6 или с 7 детей и все мальчики. Молодой она была в 20-е годы и до конца 30-х исправно рожала бойцов для Красной Армии. Был ли у неё муж сокрыто временем, но те четыре сына, что я знал, были абсолютно разного генотипа. Старший Мишка успел повоевать, по лицу и всем повадкам был типичный цыган. Юрка и Васька похожи, хотя между ними ещё был Витька, по повадкам тоже цыган. Внешне красивый малый, чем и пользовался напропалую. Два сына бабы Даши были расстреляны на Красной горке, и я хорошо запомнил походы туда в майские дни поминовения усопших. Это было далеко за городом, в степи. Остаток траншеи противотанкового рва и разбросанные по степи холмики земли, помеченные, где самодельным крестом, где кучкой камней, где воткнутой торчком железякой.

В наши годы при бабе Даше был муж, дядя Коля – худой, длинный, чахоточный мужик из раскулаченных. Он был первым, кто замутил девственно прозрачное сознание юного пионера Советского Союза. Он умер в начале 50-х, но порассказать успел многое из своей горемычной жизни. В следующей по номеру квартире жила молодая еврейская семья, Клара и мясник Сашка, у них родилась дочь Лиза. Благополучная еврейская семья, но вскоре Сашка стал попивать, то ли от достатка, то ли со скуки, и пошли скандалы. Я покинул двор в 1959-ом, позже в этой квартире жили уже другие люди. Следующая квартира тоже замечательна и отлична от других. В ней жила многодетная семья Семёна Ивановича Х., замечательного скромного человека, офицера-фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды. Этот орден сейчас стоит у меня перед глазами, ни до, ни после я не видел этот орден живьём, но тогда он очень впечатлил меня, особенно красноармеец, изображённый на ордене, в длиннополой шинели с большой винтовкой. Семён Иванович скромно помалкивал о войне. Во время долгих летних, вечерних посиделок, когда дворовые штатные краснобаи: Петька Пузатый, Васька, Мишка живописали перед женщинами яркие штрихи своей жизни.

Эпоха телевидения ещё не настала, и разговорный жанр был остро востребован. Напуганные рассказами женщины боялись по тёмному двору идти домой. Электричества ещё не было проведено. Появилось только в 1949 году.

Помню жуткий рассказ Васьки-разведчика, как он всю зимнюю ночь под пулемётным огнём пролежал на трупе немецкого солдата. На земле замёрз бы насмерть, а так только обморозился местами. Петька любил рассказывать о проделках нечистой силы, что для женщин было страшнее войны. Вернёмся к семье Х. Когда мы поселились во двор, детей у Семён Ивановича было двое: Володя, который вскоре ушёл служить во флот, и Тая, школьница. Но, видимо, было решено восполнить прерванный войной процесс. Один за другим родились детки Коля, Люда, Лариса. Они росли на моих глазах, и поэтому сейчас приятно видеть их, особенно Колю, красивого, черноглазого мальчика, любимца всего двора. Большой, красивый, состоявшийся человек, сейчас он глава клана, владелец точки общепита. Все родные пристроены, прикормлены. Думаю, Семён Иванович гордился бы своим младшеньким.

Мы были бедные и счастливые, страна поднималась из руин, впереди маячила новая, прекрасная жизнь. Усатого аспида похоронили и развенчали, грезилось только всё самое-самое. Школа подходила к завершению. Дальше маячила мореходка... и весь мир у наших ног. Красок жизни прибавлялось, становилось сыто. Появились и запели иностранными голосами магнитофоны.

В следующей за Х. квартире жили Зборовские. Хозяин Хаим Зборовский был председателем еврейского колхоза в пригородной деревне Комзетовка.

Каждое утро за ним приезжала бидарка, так называли конные упряжки на двух колёсах, двуколки. Маленький щуплый председатель с холщовым портфелем под мышками на целый день оставлял свою большую властную хозяйку тётю Эню и единственное чадо – маленькое рыжее, нескладное, веснущатое создание – дочь Хаюсю. Это были хорошие, рачительные и добрые соседи. В сарае стояла корова, откармливались свиньи, бегали куры. Замечу, в те времена все держали какую-то живность. Куры, кролики, свиньи на откорм. Со всем этим тётя Эня управлялась сама. К праздникам, (не помню, всем ли?), нам вручалась крыночка отменной сметаны или сливок. Если корова телилась, всем во дворе перепадало мелозиво – это специфический молокопродукт от первой дойки коровы после отёла. Иногда тётя Эня давала заработать дворовым пацанам рубль, принести пару вёдер воды с фонтана, так называли водоразборные колонки на перекрёстках улиц, или нарвать цветов акации, которые она настаивала на водке, а потом натирала настойкой свои толстые, отёкшие, подагрические ноги.

К середине 50-х Хаюся по возрасту подошла к поре замужества. И здесь, как по мановению волшебной палочки, появился ухажер, он же вскоре и жених, а за тем и муж. Это был Фима Дикельбаум, солдат срочной службы. Очень симпатичный, крепкий, белолицый с румянцем на все щёки справный еврейский парубок, несмотря на молодость, с холкой и вторым подбородком. Крепкий местечковый парень, взращённый любящей мамочкой на курочке и свежей сметанке. При всём этом он был по-военному молодцеват и не тихоня. Двор был рад за нашу невзрачную рыжую Хаюсю. Вскоре родилась девочка, получившая самое популярное в те годы имя Марина. Фима же, в подарок от благодарного деда, получил на откуп винный подвал, что на углу сквера кафе «Мустафа» у Дёмышева, №25. В кои-то годы там был овощной, а сейчас просто будка обмена валюты. Именно в этом подвале карманник Ся угощал нас вином, и я попал на глаза Фиме, который, молодец, рассказал моей матери, за что я жестоко и поделом был бит. Марина росла симпатичной, доброй и умной девочкой, когда они уезжали в Израиль, влюбленный в Марину мальчишка, не покидал двор и готов был на любой поступок, только бы его возлюбленная осталась.

Будь старый Хаим помоложе он бы поднял в Израиле не один кибуц. Но скоро пришла весть о том, что он умер. Известия о жизни Зборовских за рубежом мы получали от тёти Ривы, последний персонаж в моём перечислении жителей нашего двора. Они занимали крайнюю хибару в правом ряду нашего двора. Они, это тётя Рива и дядя Гедали, тихая пара пожилых людей, уже пенсионеры. Гедали ж занимал какую-то должность, или пост, не знаю, как назвать, в местной синагоге. Он был очень похож на Швейка из книги Гашека иллюстрированной знаменитым чешским художником Йозефом Лада. Круглоголовый, под ноль остриженный, всегда с многодневной щетиной на щеках. Каждое утро и вечер, осторожно переступая ногами, он нёс своё округлое тело в синагогу и обратно. Наши дерзкие юноши постоянно подтрунивали и доставали старика. После отъезда Зборовских старички погрустнели, они соседствовали через стенку и, видимо, получали какое-то воспомоществование от соседей. Конечно, они не умирали с голоду, но жизнь их стала значительно скудней, это было видно даже по усохшей фигуре Гедали. Они тоже достаточно быстро умерли. Сначала Гедали, за ним тётя Рива. В настоящее время старейшиной двора остался я и, конечно, грущу, что мне не с кем поделиться воспоминаниями о замечательных жильцах нашего двора.

ЛюдиВ городе было много заметных людей, которых знали почти все жители. Населения тогда было порядка пятидесяти тысяч. Я лично в лицо знал очень многих и сейчас на улицах хорошо отличаю старых, коренных евпаторийцев. Начну с блаженных – городских сумасшедших.

Алёша. Он жил на Дёмышева, в добротном доме, что стоит против сквера Коммунаров. Холёное, бледное лицо, будто он был жителем подвала. Практически, каждый день он прогуливался по Революции в районе кинотеатров. Его никто и никогда не задирал и не трогал, а молва говорила, что он тронулся умом во время облав и расстрелов, последовавших сразу после десанта. Подробности его жизни мне неизвестны, но иногда во время своих прогулок он чисто по-детски имитировал, держа в руках палку, или, изображая пальцами пистолет, стрельбу. При этом его лицо принимало свирепое выражение. Отголоски войны были главным в его больном сознании.

Другой персонаж дядя Серёжа. Он жил в районе остановки трамвая, которая в те времена носила название «Десятикопеечная» (остановка трамвая на углу улиц Гоголя и Кирова – М.Б.). Оно осталось с тех времён, когда плата за проезд не была фиксированной как сейчас, а зависела от дальности поездки. Потом остановка называлась «Военторг», по названию магазина, располагавшегося рядом. Это был пожилой подопустившийся, небритый мужчина, которому очень хотелось общения. Взрослые избегали его, и он переключился на детей. Он подходил к ребёнку, брал в свои руки его ладошку, распрямлял пальцы ребёнка и просил пересчитать их. После слова пять, он вставлял свой палец между указательным и средним пальцем визави и просил пересчитать ещё раз. Получалось шесть. Тогда он делал страшные глаза и предлагал: «лишний отрежем?». И, когда мы, в притворном страхе, отдёргивали руку, он заливался счастливым смехом. Эту процедуру каждый из нас проходил многажды. Тем не менее, никто не отказывал дяде Серёже в этом маленьком удовольствии, хотя небольшой элемент страха всегда почему-то присутствовал. Сумасшествие дяди Серёжи обывателями истолковывалось как горе от ума, книжек перечитал. И, действительно, ходили разговоры среди детворы, что кто-то у него бывал и видел большую библиотеку. Мы были дети другого района и встречали его чаще всего у школы. Вернее, он нас встречал. Хочу точно заверить, никаких отклонений в сторону педофилии не проявлялось, поэтому и взрослые, и дети относились к нему ровно доброжелательно.

Ещё одна городская примечательность, если можно так выразиться, дед Караман. Сегодня на наших рынках можно видеть нечто подобное, но типаж деда Карамана неповторим. Он сидел на старом колхозном рынке, на месте нынешнего «Дома мебели», на ровном клочке земли. Вокруг деда было разложено море разливаное разной бытовой мелочи, включая гнутые ржавые гвозди, шурупы, болты, заскорузлые кожаные ремешки, закрученные винтом алюминиевые ложки и вилки, мятые миски, заношенная одежда разного калибра и назначения, и множество иного разнообразнейшего хлама. Над всем этим богатством величественно возвышалась фигура эдакого Карабаса-барабаса, чёрные, как смоль, волосы дыбом и седая борода вразлёт. Мощный и грозный старик. Он никогда не лебезил перед покупателями ради прибыли, был груб и суров. На рынке было много ярких необычных людей. Коля-китаец. Кто-то знал даже его настоящее китайское имя. Он торговал китайскими цацками: бумажные фонарики, вееры, раскладные гирлянды, мячики на резиночке, которые пользовались особенным спросом у пацанов. « Мячики, мячики, по рублю», – громко кричал Коля, многократно обходя базар во всех направлениях. Особенно он прославился после участия в съёмках фильма «Вольница», некоторые эпизоды которого снимались в Евпатории. Это событие очень взволновало и вдохновило город. Мы поверили, что наш город отличается чем-то интересным, от других, и поэтому киношники приехали именно к нам, показать эту необычность всему миру. И вскоре мы ещё более утвердились в этом мнении, когда к нам приехал сам Аркадий Райкин снимать фильм «Мы с вами где-то встречались», тем более что в фильме сняли, кроме нового свежепостроенного вокзала, ещё одну нашу достопримечательность, говорящего ворона Серёжу, всеобщего любимца, жившего при городском музее. Видным человеком в городе был также начальник местной милиции Косяков (многие хорошо отзываются о нем и сегодня – М.Б.). И внешне, и по должности он соответствовал этому месту. Здоровенный, видный и лицом, и фигурой, мужик на своём верном мотоцикле всегда был вовремя, и на месте всех событий, ход которых нарушал рамки закона, будь это массовое побоище-драка у танцплощадки на базе, так называли открытую танцверанду при гарнизонном Доме офицеров, или убийство в санаторном сквере напротив центрального входа в Курзал.

При любой заварушке в городе, заслышав стрекотание мотоцикла, раздавался клич: – «Косяков!!!», – и все врассыпную. Вот это был авторитетище!

С особым тщанием и гордостью хочется описать видных представителей мужской половины нашего города. Во времена моей юности, даже в моём окружении, были замечательно красивые парни. Я, будучи юным и неопытным в жизни, удивлялся, как женщины легко отодвигали свою неприступность и гордость ради понравившегося им парня, или мужчины. Потом я свыкся и приуспокоился, тогда же это меня удивляло, и поражало. Сам я был паренёк не броской внешности и все мои «победы» на этом фронте давались огромными усилиями, хотя комплексов особых не испытывал, всегда был признан и уважаем одноклассниками и одноклассницами, друзьями детства и юности. Всё это было немного другое и не то, чего я ожидал от окружения, особенно от женской его половины. Все эти столкновения юной, незрелой души с реалиями жизни я остро переболел, так называемым синдромом мировой скорби. Переболел остро, с суицидальным уклоном. Честно. Впрочем, мировая литература полна описаниями страданий юных Вертеров, мы были не хуже. Парни-ровесники, и не ровесники, будучи смазливыми, не прилагая видимых усилий, встречались, покоряли, любили и были любимыми, самыми видными девушками и женщинами нашего города. Многих из них я знал хорошо, и далеко не все из них блистали ещё чем-нибудь иным, кроме правильных черт лица. Придя к зрелости, я разобрался, что к чему и успокоился. Бог не обнёс и меня. И в моей жизни были красивые девушки и женщины, приношу извинения за нескромность. Теперь же хочется вспомнить видных представителей подробнее. Первым удивлением был мой Яша, друг детства и юности. Начались походы на танцплощадки и другие подобные мероприятия. Только-только триумфально прошёл по экранам индийский фильм «Бродяга» и восточный колорит был востребован. При объявлении дамского танца девушки чуть ли не в очередь выстраивались к Яше. Одноклассник и друг всей моей жизни Валерий Р. тоже проходил по списку неотразимых. Но, кроме физических данных, это был умница, эрудит и просто благороднейший человек, позже о нём я расскажу подробнее. Позже, в вечерней школе, одноклассником моим был Вадим К. Мало того что, будучи классически красивым, он был гимнастом, замечательно выстроил и продолжал поддерживать в идеальной форме свою фигуру. К чести Вадима, он никогда не употреблял свою красоту в корыстных целях. Слёзы евпаторийских девчонок по Вадиму были вызваны только неразделённой любовью, но не коварством или злоупотреблением с его стороны. Благороднейший человек, каким остаётся до сих пор, хотя жизнь подвергала его нелёгким испытаниям. Другой городской красавец Виталий П. – Паща. Атлет, брюнет, любимец женщин, в юности мы соприкасались эпизодически, а в зрелые годы волей судьбы оказались жителями Киева, дружили, в годы развала помогали друг другу выживать, увы, в Киеве я и похоронил его больше десяти лет тому назад. И умер он не в постели, как и подобает умирать героям-любовникам. Помяните добрым словом земляка, те, кто знал и помнит его. Из звёзд городского масштаба хочу назвать Ральда С. и из этой же компании Эдик Козёл, копия Алена Делона. Неотразимые герои 50-60-х годов. Ещё Макс и его окружение, Стас, Тарзан, он же БТ, Потап, Валера Небылов. Кого-то из них уже нет, следы других развеяло время. Из видных ребят конца 50-х нельзя не вспомнить Беню Мордсона, центрового стилягу, многократного героя «Комсомольского прожектора», он был первым моим духовным наставником. Типичное продвинутое еврейское дитя. С его подачи я впервые столкнулся с документальными материалами по второй мировой войне. Это был 3-томник «Материалы Нюрнбергского процесса» и «Пятая колонна» не то голландца, не то бельгийца Де Лонго. Ещё один герой того времени – Фореля, отличавшийся неординарностью уже в старших классах, был заводилой и звездой городского масштаба. Когда мы встали повзрослей и были приняты в компанию молодых, гарцующих балбесов, вечерами ходили на новую набережную (набережная им. Горького – М.Б.), где вечерами собиралась упомянутая компания. Числом нас было до двадцати и более. Чаще всего сидели на скамейке напротив старого помещения ресторана «Золотой пляж» (располагавшегося на территории нынешнего санатория "Ударник" – М.Б.). Музыкальное сопровождение ресторанного вечера обеспечивал некто Саша, тоже достопримечательная фигура в городе. Не могу точно сказать, был ли он слепым и в какой степени, но ходил в затемнённых синих очках, хотя палочкой не пользовался и передвигался по городу достаточно уверенно. Его дневным занятием была продажа фасованной синьки на городском рынке. Товар этот был всегда востребован, так как основная масса домов города были одноэтажные беленные домики. Саша кругами обходил рынок, звучно вещая: «А вот синька ультрамариновая», - товар неизменно пользовался хорошим спросом. Вечер же Саша посвящал ресторану. У него была неплохая подборка граммофонных пластинок, а один из динамиков проигрывателя был выведен на улицу. Почти ежевечерне мы собирались на этой скамейке. Скидывались, кто сколько мог, заказ стоил рубль, и просили Сашу поставить популярный шлягер. В те времена это были, на первых местах – «Стамбул-Константинополь», «Гитана», «Бесаме мучо». Опустошив небогатые запасы денег, изобретали иные забавы. По команде Форели, одновременно забрасывали левую ногу на правую и наоборот, и так по много раз. По окончании нашей мореходки, после очередного загранрейса он, в компании таких же выпускников мореходов, разодетых в иностранное шмотьё, гордо выступал по улице Революции от Бориважа до аптеки на углу Приморской, наш Бродвей пятидесятых.

Синела – городской бард, всегда готовый взять гитару на изготовку и исполнить что-либо по просьбе и без просьбы. Любил петь в клубах во время избирательных кампаний. Пел злободневные куплеты о поджигателях войны и «Стамбул-Константинополь» – забойный хит тех времён, не брезговал и блатными песнями.

Пепа – звезда 50-х. Маленький, коренастый, с приплюснутым носом. Боксёр. Он не чемпион мира, но заметный боец и любимец Евпатории. Быть знакомым с Пепой в те времена было очень престижно. Мы почти одновременно оказались в Киеве. Пепа учился в пищевом техникуме. Во время производственной практики, (он стажировался в центровом ресторане), если мы попадали на Крещатике ему на глаза, – а) были накормлены, б) без припасов не отпускал. Помню огромный кусок сливочного масла, который пришлось хранить в сетке, выставив в форточку общежития, благо, дело было зимой.

Мезя – ещё один знаменитый персонаж, даже не могу точно сказать, чем он был славен. Видимо, всё-таки своей неординарностью. Он дружил со старшим братом. Мы видели его за эти десятилетия в разных ипостасях – и милиционером, и воспитателем детского дома. Сейчас Анатолий Мезенцев знаменитый краевед-коллекционер (А. Мезенцев скончался в мае 2013 г. – М.Б.). У него лучшее собрание открыток, посвящённых Евпатории. Ни один издающийся фотоальбом о нашем городе не может обойтись без его коллекции.

Помню сестёр Новохацких. Очень красивые девчонки на выданьи, это поколение старше меня лет на пять. Мне было 15-16, а им 20-21, конечно, непреодолимый барьер. Земляки ровесники не могут не помнить, красавицу, с кукольным лицом, девушку по имени Жанна, кроме вышесказанного, она отличалась ещё тем, что руки её в любое время года были спрятаны в миниатюрную меховую муфточку. У девочки не было кистей рук. И тем не менее, её красота привлекала мужчин, её не обходили вниманием видные мужчины, как приезжие, так и местные. Судьба её трагична – она покончила с собой.

Как велик некрополь ушедших! Потому так хочется никого не забыть, дорогие мои, ушедшие земляки.

В продолжение о героях, известный всем Володя Манукьян – Маник, Доки – его городские прозвища, кому что больше нравилось. Мы с Яшей познакомились с ним через Беню Мордсона, они были соседями по двору. Доки взрывная смесь армянина и еврейки. Он был смешным и трогательным. Трудно было сердиться на него за постоянную незадачливую меркантильность. В его голове вечно кипели фантастические, несбыточные проекты быстрого обогащения. Он очень любил музыку и обладал неплохой коллекцией пластинок. Военные лётчики нашего гарнизона летали в Болгарию, Румынию и привозили оттуда диски фирм ГДР, Румынии, Польши.

Пятидесятые годы завершали замечательную эпоху биг-бенда, на наших глазах начиналась эра рок-н-ролла. В эфире ещё звучали оркестры Бенни Гудмана, Бинга Кросби, Дюка Эллингтона, прерываемые гитарными аккордами и залихватским вокалом Элвиса Пресли, Билла Хейли, Клиффа Ричарда. Приятно сознавать, что мы были первыми слушателями и ценителями восходящих мега-звёзд. Для воспитания музыкального вкуса очень благодатная нива, согласитесь. Нынешней молодёжи не позавидуешь, увы.

Во мне любовь к музыке проснулась очень рано. Сейчас не могу точно определить, что было раньше, появление патефона у сестры, или мои вечерние походы на танцплощадку-пятачок в сквере Караева. Он находился примерно на том месте, где теперь летом выставляют шатёр-пирамиду с электронными играми. Асфальтированный пятачок, огражденный забором с решёткой. К пятачку была прилеплена эстрада, там сидел инструментальный ансамбль. Запомнился Костя-барабанщик. Особенно впечатляла его ударная установка. Кроме барабанов, большого и малого, была так же небольшая деревянная доска-платформочка, на которой были закреплены черепаховые панцири, возрастающие по величине, от самого малого, с детскую ладошку, до самого большого, сантиметров 30. Нигде и никогда я больше не видел такого набора. Костя, ударяя по панцирям палочкой, извлекал из них замечательные цокающие звуки. Среди музыкантов выделялся также трубач, курчавой головой, большими, натруженными, припухшими губами и несоветским видом. Лицом он был не то цыган, не то мулат. Одевался ярко, даже пёстро, артистично. Коллектив был дружный, сыгранный, симпатичный. Весёлые, добродушные, отзывчивые ребята. Времена, как говорил Райкин, были жуткие. Репертуар был стойко выдержан в духе ХIХ века. Па д'эспань, Па де грас, полька, па де патинер, краковяк, кадриль. В первую пару всегда становился штатный массовик-затейник с напарницей. Они были маяками и за ними остальные пары повторяли движения. Естественно, был вальс, а фокстрот и танго выдавались, как строжайший дефицит, два раза за вечер. В первом отделении фокстрот, во втором танго. Прощальный вальс, и, - до свидания, до новых встреч. Иногда к эстраде, чаще всего в конце вечера, подбегали девушки, умоляли: танго. Пожалуйста, танго. Видимо, так хотелось прижаться на прощание к любимому мореходу или механизатору. Мореходка и училище механизации были основными кузницами мужской части танцплощадки. Солдатиков и матросов я почему-то не помню в рядах танцующих. Может билеты были дороги, или конкуренция была велика. Конкурентоспособность в те времена чаще всего доказывалась мордобоем.

Почему я всё это так подробно запомнил? А потому, что на танцплощадке у меня был самый высокий пост. В районе эстрады, с наружной стороны, стоял лоток, точка продажи мороженого. Такой себе рундук из брусьев и фанеры. Большая фанерная тумба и четыре стойки, к которым прикреплён навес от солнца. Вот на этом навесе, свесив ноги, я сидел. А прямо подо мной Костя со своими барабанами и черепашками. И вся танцплощадка, как на ладони. Сколько мне тогда было, точно сказать не могу, 6-7-8, или 9, что-то в в этом промежутке, т.е это были 48-й, 49-й или 50-й, давненько, согласитесь? Но помню всё до мелочи, мелодии, лица, ситуации. Вот заварушка драки, а потом вал наступающих на отступающих, тут же отчаянные, разнимающие дерущихся, подруги и мельница-молотилка рук, сжатых в кулаки. Редко какие танцы обходились без драк. Очень мне нравились эти посиделки на крыше. Точно такой же пятачок был и в Курзале, но его я стал осваивать уже будучи юношей. Там мы с Яшей демонстрировали рок-н-рольные па, которые изобиловали больше не танцем, а акробатическими этюдами. Пример. Позиции спина к спине, вытянутые вверх руки в крепком захвате, приплясывая, отбиваем ногами ритм, и в какой-то момент один приседает и резко через спину перебрасывает партнёра. Следующее па, крепко прихватив партнёра за талию, поочерёдно приземляем его на одно бедро, потом на другое, или – партнёр становится в позицию игрока в чехарду, но в наклоне между ног протягивает свои руки партнёру. Тот, крепко вцепившись, резко дёргает. Опасный кувырок через голову и приземление на ноги. Точно мог сказать, что мы с Яшей были первыми рок-н-рольщиками из местных. Наблюдали как наши последователи разбивали головы и ушибали ноги об асфальт площадок. Откуда нам, 15-летним провинциалам, приходилось черпать? Первыми ласточками были Международный фестиваль молодёжи в Москве и австрийский фильм, не то «Ледовая фантазия», не то «симфония». Вот, в таком порядке шло музпросвещение.

Подозреваю, что всё началось с радиоточки, что висела в каждом доме. Эдакая тарелочка – что на улице, что дома, только в уменьшенном размере, говорящая с 6 утра до 24.00. Чаще всего, промывание мозгов: решения 18-19 съездов КПСС, правда, я и мои ровесники застали ещё ВКП(б). А из тех, кто помоложе, судьбоносные решения, начиная с ХХ-го и до последнего – порядкового номера уже не вспомнить, 26-ой или 27-ой.

Подавлял объём русской классики – симфонической, камерной, инструментальной. Оно, видимо, и правильно. Я, заядлый западник и рок-н-рольщик, скучаю. Готов променять любую нынешнюю ФМ-радиостанцию на классические программы прежнего радио. А дальше, патефон старшей сестры, пятачок и...местный гортеатр имени Пушкина, где я, любитель рока, со всей непримиримостью моих 15-16 лет, оценил и полюбил хор имени Пятницкого. Добавлю, удивляясь самому себе.

Город был круглогодичной всесоюзной здравницей. Санатории были заполнены все сезоны года. В театре и зимой гастролировали звёзды. Помню зимние заезды – Утёсов, ансамбль скрипачей Большого театра, Нечаев, Бунчиков с сольными программами, Смирнов-Сокольский и Ираклий Андроников. Об эстрадных оркестрах всех 16-ти (с 1940 по 1956 г.г. существовала Карело-Финская ССР, позднее преобразованная в составе РСФСР в Карельскую АССР – М.Б.) республик СССР и говорить не приходится. Приезжал и Рижский эстрадный оркестр. Запомнилось, солистка Айно Балыня, пианист Раймонд Паулс.

Сталин умер, страна развернулась и поплыла, необъяснимо куда, подальше от гулаговского кошмара. Появился "рок на костях", т.е. пластинки на рентгеновских плёнках. Музыкальный самиздат. (Смотрите фильм «Стиляги»). Возрождающаяся советская промышленность пустила на поток производство радиоприёмников и магнитофонов.

Яркая личность нашего ближнего круга Боря Пивень – замечательный друг, увы, его уже нет с нами.

Познакомились мы в 1958 году. Медучилище на Дувановской было одним из центров притяжения молодых людей. По субботам там были танцы и вечером стекались парни со всего города пообщаться с милыми будущими медсестричками. В ожидании начала вечеринки мы толпились у входа. Рядом стояла группа ребят. Один из них симпатичный, невысокий, черноволосый. Чем-то и внешне и манерой поведения похож на Чарли Чаплина. Из фанатичной любви к музыке и своему музыкальному аппарату к нему пристала кличка – Боря Магнитофонщик. И под этим именем его знал весь город, по крайней мере, все знатоки и любители музыки. У него первого в городе появился магнитофон и с момента приобретения его, дом на углу улиц Раздельная и Типографская стал нашим музыкальным центром. Из окон квартиры всегда звучала музыка.

Его мать, маленькая добрая женщина, в одиночку поднимавшая троих сыновей, всегда очень гостеприимно и дружелюбно принимала Бориных друзей. Мы прибегали поучавствовать в сеансах записи музыки. Тогда желаемых пластинок не было и музыку писали с эфира. Самые популярные радиостанции Стамбул, Анкара, Бухарест давали материал для записи в изобилии. Поп-музыка только набирала силу. И мы были в первых рядах. Не только музыка, наши мировоззрение и мироощущение совпадали. Совместные увлечения перешли в крепкую дружбу. Я уехал учиться. Мы переписывались.