СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Система формирования навыков и умений связной речи у детей с системным недоразвитием речи

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, так как. она выступает в виде средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями. В современных психологических и методических исследованиях отмечается, что умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребенка в школе. Этим умениям и навыкам нужно обучать специально.

Просмотр содержимого документа

«Система формирования навыков и умений связной речи у детей с системным недоразвитием речи»

Методическая разработка

Система формирования

навыков и умений связной речи

у детей

с системным недоразвитием речи

Учитель-логопед Егорова Е.Ю.

Актуальность темы

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, так как. она выступает в виде средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями.

В современных психологических и методических исследованиях отмечается, что умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребенка в школе. Этим умениям и навыкам нужно обучать специально.

Постановка проблемы нарушения связной речи у детей

с системным недоразвитием речи

Под системным недоразвитием речи мы понимаем такое отклонение в речевом развитии, которое одновременно характеризуется и несформированностью процесса говорения, и несформированностью процесса восприятия речевых сообщений. Несостоятельность детей проявляется как в невозможности оперирования языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими и грамматическими), так и в явно выраженных недостатках восприятия, декодирования речи.

Надо обратить внимание на затруднения, проявляющиеся в развернутой речи. К ним относятся «скудность высказывания», «стремление избежать развернутой речи», трудности построения фразы и аграмматичность фраз при пересказе, неумение одновременно следить за формой речи и ее содержанием, неуверенность и затрудненность выражения мысли в связной форме. Наряду с ограниченностью речи отмечается и «многословие», которое можно объяснить как «компенсаторное явление при недостаточно прочном навыке правильной связной речи», а также пропуск значимых для сюжета эпизодов, застревание на второстепенных деталях, использование простых, малоинформативных предложений.

Трудности овладения последовательным, развернутым рассказыванием значительно увеличиваются по мере возрастания самостоятельной речи и при отсутствии опоры на заданный сюжет. Еще более ощутимыми они становятся при задании сократить подробное повествование до одной-двух фраз, а также при задании выделить в рассказе главную мысль.

Анализируя процесс составления рассказа по серии сюжетных картинок, надо отметить сложности в определении логической последовательности изложения, обусловленные неумением детей расположить картинки в нужном порядке. Сам рассказ в этом случае сводится к перечислению предметов или действий, изображенных на картинках. При пересказе сказки или небольшого рассказа обнаруживаются неполное понимание прочитанного текста, нарушение последовательности в передаче событий, пропуск существенных для содержания моментов, многочисленные повторы, трудности подбора слов.

Но самым сложным или почти недоступным для этих детей оказывается самостоятельное описание знакомого предмета: оно ограничивается чаще всего называнием отдельного признака предмета, на котором застревает ребенок, или перескакиванием с одной мысли на другую. Речь при этом становится более аграмматичной, усугубляются трудности лексического характера.

В спонтанной речи, при свободном рассказывании, которое оказывается более доступным, дети используют преимущественно простые предложения. Самостоятельное рассказывание характеризуется многочисленными повторами одного и того же слова (чаще всего подлежащего), нарушением порядка слов в предложении, незаконченностью предложений, ошибками в употреблении слов.

Авторы связывают особенности построения текстовых высказываний со степенью нарушения языковой системы. Так, дети с первой степенью нарушения языковой системы оказываются несостоятельными при создании текста, т.к. испытывают дефицит языковых средств. Частое обращение к невербальным средствам делает их речевые высказывания непонятными вне конкретной ситуации.

При второй степени нарушения языковой системы тексты становятся более понятными, т.к. дети чаще обращаются к вербальным средствам и уже пытаются выразить временные и причинно-следственные отношения словесно.

Тексты детей с третьей степенью нарушения языковой системы приближаются к текстам детей с нормальным развитием.

Принципы организации логопедической работы

по формированию навыков и умений связной речи

Определяя основные разделы системы обучения навыкам связной речи, следует исходить из утвердившегося в психолингвистике представления о речи как о совокупности отдельных речевых действий, которые следует формировать поэтапно. Из этого следует, что невозможно обучить связной речи «глобально» только на основе задания логопеда: «Составь рассказ».

При этом необходимо опираться на следующие принципиальные положения:

- Принцип взаимообусловленности развития речи и мышления, ориентирующий на адекватное усвоение и порождение речи в единстве формы и содержания, означающего и означаемого.

- Учет того, что единство развития речи и мышления не исключает некоторой автономности становления как мыслительной, так и речевой способности ребенка, что создает возможность для осуществления на определенном этапе раздельной коррекции умственной деятельности и коррекции речи. Возможность разведения формирования умственных и речевых действий создает условия для поэтапного обучения, целью которого является полноценное овладение правилами смысловой и языковой организации связного монологического сообщения.

- Опора на современные дидактические требования, предполагающие осознанное усвоение правил смысловой (содержательной) и языковой (лексико-синтаксической) организации текста.

- Формирование первоначальных представлений о смысловых правилах не на словесных, а на предметных отношениях, направляя ребенка таким образом, чтобы он был поставлен в условия решения мыслительной задачи, которая бы вначале решалась на материале небольшого рассказа, объем которого не превышает одного смыслового отрезка, а затем на тексте, состоящем из нескольких смысловых частей.

- Усвоение определенных знаний о правилах построения рассказа предполагает обращение к теории управления процессом усвоения знаний.

Как известно, любой сознательный навык формируется в процессе поэтапного овладения умственными действиями и проходит через ряд этапов: внешнего материализованного действия — громкой речи — внутренней речи. Особое внимание в данной методике уделено этапу формирования действий по усвоению внутренней и внешней программы связного речевого сообщения на этапе материализованного действия.

Рассматривая процесс обучения как формирование «новых действий и соответствующих им чувственных образов и понятий», общий ход которого состоит из двух стадий: стадии предварительного усвоения системы ориентиров и стадии активных действий на основе усвоенных ориентиров, в предложенной системе развития связной речи определяются четыре взаимосвязанных между собой раздела:

I раздел. Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связного сообщения, т.е. рассказа.

II раздел. Формирование первоначального навыка связного говорения. Знакомство с правилами смысловой и языковой организации связной речи.

III раздел. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи.

IV раздел. Переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила смысловой и языковой организации текстового сообщения.

Далее остановимся на конкретных задачах, содержании, методах и приемах логопедической работы на каждом из выделенных разделов.

I раздел. Формирование ориентировочной основы действий

по узнаванию образцов связной речи

Обследование состояния связной речи детей с системным недоразвитием показало, что несмотря на то что большинство детей достаточно свободно оперируют термином «рассказ», они ясно не представляют себе, какой отрезок речи можно обозначить этим словом. Исходя из этого, можно предположить, что прежде чем учить детей воспроизводить или составлять рассказы, необходимо сформировать у них практическое представление о связном сообщении как едином речевом целом.

Отождествить услышанный отрезок речевого высказывания с рассказом можно только в том случае, если ребенок научился ориентироваться в существенных признаках рассказа. Отсюда задачей этого раздела логопедической работы является формирование у детей ориентировки на существенные признаки, или, иначе, ориентиры рассказа.

Необходимость проведения подобной работы диктуется насущной потребностью создать в памяти детей правильные образцы связных монологических высказываний, которые явились бы для них эталонами, способными выступить некими регуляторами в процессе самостоятельного составления рассказов.

Особую значимость при формировании ориентировочных действий приобретает отбор тех признаков, с которыми следует первоначально знакомить детей с речевыми нарушениями. Отбор признаков, существенных для представления о том, какую речь можно назвать связной, т.е. рассказом, производится с учетом особенностей процесса коммуникации.

Необходимо ориентировать детей, в первую очередь, на выявление предметно-содержательных признаков рассказа, отражающих реальную действительность, и лишь после того, как такие умения сформированы, привлекать их внимание к языковым средствам оформления высказывания.

Развитие ориентировки в признаках рассказа требует последовательного решения первоначально эмоционально-образной, затем на ее основе мыслительной задачи, а уже потом лингвистической. В соответствии с этим определена следующая последовательность логопедической работы, которая включает в себя два этапа:

1.Этап формирования ориентировки в смысловой цельности рассказа.

2.Этап формирования ориентировки в языковых средствах рассказа.

Формируя у детей представление о нормативном образце связной речи, мы опираемся на типовые значения видов речи — повествование и описание. В качестве таких типовых значений в повествовательном рассказе были выделены: наличие события как основной темы сообщения, динамика его развития, т.е. последовательность действий; в описательном типе речи — наличие предмета как основной темы сообщения, отнесенность информации к предмету, статичность.

Таким образом, с этого момента понятие «событие», случай, который может произойти или произошел в жизни (а возможно, такой случай описан в книге), становится учебным понятием. Об этом случае можно не только рассказать или написать, но его можно нарисовать, снять об этом событии фильм (мультфильм) или представить себе мысленно. Таким же учебным понятием становится и понятие «предмет».

Решая вопрос о способе преподнесения учебного материала, необходимо руководствоваться современными дидактическими требованиями, рекомендующими представлять признаки изучаемого объекта в форме «особенного, конкретного, чувственно воспринимаемого факта», наиболее удачно отражающего в себе общие признаки, присущие всему классу явлений. С учетом этого был применен способ смыслового и языкового противопоставления двух заданных образцов.

На этапе формирования ориентировки в смысловой целостности рассказа дети учатся сравнивать и отличать нормированное связное сообщение с различными вариантами ненормированной речи. На этапе формирования ориентировки в языковых средствах перед детьми ставится задача сравнить два нормативных образца связной речи, в которых об одном и том же рассказывается по-разному.

Обучение умению отличать рассказ от «не рассказа» осуществляется на логопедических занятиях в связи с выполнением специальных сопоставительных упражнений следующего типа:

- Сравнение рассказа и набора слов из него.

- Сравнение рассказа и бессвязного набора предложений.

- Сравнение рассказа и отдельного коммуникативно слабого предложения.

- Сравнение рассказа и его деформированного варианта.

- Сравнения рассказа и его некомплектного варианта.

- Сравнение двух нормированных рассказов, в которых об одном и том же предмете или событии рассказывается по-разному.

Учитывая недостатки смыслового восприятия, свойственные детям с тяжелыми нарушениями речи, первоначальный объем рассказов, предъявляемых на слух, не должен превышать пяти-семи предложений, так как именно такого объема сообщения быстрее всего «воспринимаются слушателем как некоторое единство». В дальнейшем объем текстов постепенно увеличивается.

В качестве ненормированных образцов логопед имеет возможность использовать речевую продукцию детей с системными нарушениями речи, полученную в процессе обследования или на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи.

Рассмотрение ориентировочной основы действия как совокупности условий, на которые фактически опирается ребенок, побуждает ввести в структуру поисковой деятельности фактор «цели речевого действия», сопряженного с мотивом деятельности. В связи с этим нахождение правильных образов связных рассказов опирается на условия проблемной ситуации, в которой сам поиск правильного образца имеет коммуникативную направленность. Специально разработанные проблемные ситуации естественным образом направляют поисковую деятельность детей, повышая ее мотивационно-побудительный аспект.

Каждый из выделенных этапов формирования ориентировочных умений предполагает применение специальных методов и приемов, позволяющих ребенку найти рассказ среди «не рассказов». Рассмотрим их.

Формирование ориентировки в смысловой цельности

связного сообщения (1этап)

Необходимо последовательно формировать два вида умений по узнаванию связного и цельного речевого сообщения:

- умение опознавать рассказ (текст) посредством соотнесения его с фактом действительности, т.е. через отражение содержания в наглядно-чувственном опыте детей;

- умение опознавать рассказ посредством ориентировки в его логико-смысловых компонентах, т.е. через осознание единого предмета сообщения и главной, основной мысли рассказа.

Ориентировочные умения первого вида носят установочный характер, они опираются на интуитивный опыт ребенка, на его непроизвольную активность, которая проявляется в соучастии, сопереживании, содействии в процессе восприятия речи.

Основным ориентиром для опознания рассказа-повествования является представление о событии, которое можно изобразить на картинке или представить себе мысленно.

В процессе сравнения смысловых и лингвистических характеристик рассказа дети усваивают, что один прослушанный образец речи является рассказом потому, что в нем рассказывается о событии, случае из жизни, такой образец речи можно соотнести с картинкой-иллюстрацией. Другой образец речи рассказом не является, т.к. нельзя себе представить, что же произошло на самом деле.

В процессе тренировочных упражнений детьми решается познавательная задача, заключающаяся в выборе рассказа на основе сравнения его содержания с сюжетом, изображенным на картинке, или с фотографией предмета.

Поскольку решение познавательной задачи, как правило, вызывает определенные трудности у детей с тяжелыми нарушениями речи, то технология предъявления сравнительных речевых упражнений предполагает введение их в конкретную проблемную ситуацию, содержащую косвенную подсказку, которая ориентировала бы на адекватный выбор. Желательно, чтобы специфика текстовой поломки нашла дифференцированное отражение в содержании проблемной ситуации. Приведем образцы таких проблемных ситуаций, соответствующих виду речевого сопоставительного упражнения (Приложение 1.)

Два последних вида упражнений учат детей видеть предметно-следственные связи и осознавать текст как единое целое, обладающее тематической завершенностью.

К сравнительным речевым упражнениям на этом этапе предлагаются различные варианты ориентировочных карточек, демонстрирующих в наглядной форме те ориентиры, на которые должен опираться ребенок в процессе выполнения задания.

Работая с текстами повествовательного характера, логопед подбирает ориентировочные карточки таким образом, чтобы на одной из них было изображено событие, в то время как содержание другой карточки меняется в зависимости от типа сравнительного упражнения. Так, к первому типу сопоставительных упражнений — сравнение рассказа и набора слов — предлагается карточка-иллюстрация к рассказу и карточка с набором предметных изображений, соответствующих названным.

Применение таких ориентировочных карточек наглядно показывает детям, что рассказ не получается, если называть только предметы. Причем принципиально важным моментом является деление пространства второй ориентировочной карточки на отдельные сегменты так, чтобы дети могли видеть изолированность каждого слова-предмета (схема 1).

Ко второму типу заданий — сравнение рассказа и бессвязного набора предложений — подбираются другие ориентировочные карточки: карточка-иллюстрация и набор сюжетных картинок, часть из которых имеет отношение к содержанию рассказа, а другая часть такого отношения не имеет. На основе такого наглядного материала дети убеждаются, что рассказ получается лишь тогда, когда все предложения рассказывают только об одном событии.

В дальнейшем вид ориентировочных карточек изменяется более существенно, он приобретает более абстрактный, обобщенный характер. Это пластинки, на которых написаны соответствующие буквы (схема 2):

Введение карточек с условными обозначениями дает возможность перевода детей с наглядно-чувственной опоры на решение задач «в уме» и создает условия для формирования нового вида ориентировки — ориентировки в структурно-логических компонентах текста.

Такой вид ориентировки состоит не в интуитивном восприятии рассказа как некоторого смыслового единства, а в сознательном, мотивированном и произвольном обследовании текста, направленном на вычленение его значимых компонентов. Теперь перед логопедом встает новая задача — научить детей осознавать, что в рассказе имеется два структурных компонента: предмет, т.е. то, о чем (о ком) будем рассказывать, и то, что будем сообщать об этом предмете. Теперь дети учатся не только опознавать рассказ, но и объяснять, почему данный отрывок речи является или не является рассказом.

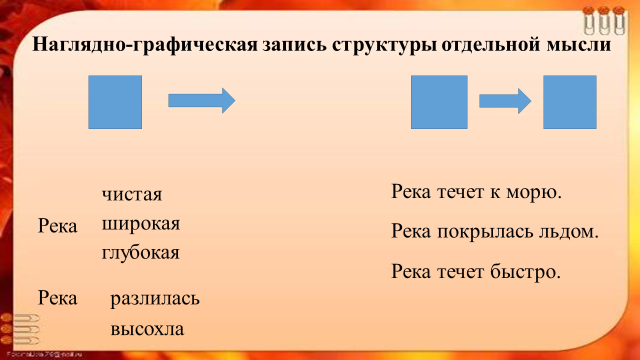

Обучение таким сложным аналитическим действиям целесообразно первоначально проводить на материале предложений. Развитие ориентировки в логических элементах предложения, а именно вычленение в нем предмета сообщения и того, что сообщается о предмете — предиката — опирается на наглядно-графическую запись структуры отдельной мысли.

Детям предлагаются две модели следующего вида:

Первый вид графической записи соответствует структуре мысли простого нераспространенного предложения, в состав которого входит наименование предмета (существительное) и то, что об этом предмете рассказывается — предикат. Причем предикативная часть высказывания может быть выражена как глагольным словом, так и прилагательным.

Второй вид графической записи моделирует структуру мысли простого предложения, распространенного каким-либо второстепенным членом предложения (дополнением или обстоятельством): квадратами в ней обозначены предметы высказывания (подлежащее и дополнение), стрелкой — отношения между предметами, т.е. предикат, выраженный глагольным словом.

Программа развития ориентировочной основы действия на материале предложения помогает сформировать у детей следующие навыки и умения:

- сформировать представление о смысловых компонентах речевого высказывания, а именно представление о том, что в каждом речевом высказывании есть предмет и то, что о нем сообщается, т.е. предикат;

- научить детей находить предмет речи (мысли): «Дети, о каком предмете мы говорим? Покажите карточку, на которой мы можем нарисовать этот предмет (или эти предметы) или написать слово, которое этот предмет называет»;

- научить выделять то, что сообщается о предмете, т.е. предикат: «Ребята, что мы сказали об этом предмете? Найдите то место в нашей схеме, где мы запишем, что сообщили об этом предмете» (фишки-стрелки);

- научить находить неадекватные смысловые связи;

- научить находить разнообразные смысловые связи слов, подбирать к заданному логопедом глагольному слову разнообразные существительные или глаголы к известному предмету высказывания.

Интерес детей поддерживается работой с наглядной графической моделью, которая задает поиск определенного количества элементов. В этом случае соответствующие фишки маркируются вопросительными знаками. Например, в задании на поиск и осознание предикативных частей предложения графическая схема имеет следующий вид:

Формирование ориентировки в языковых средствах рассказа (2 этап)

На этом этапе ставятся достаточно скромные цели: детям необходимо показать, что об одном и том же событии или предмете можно рассказать по-разному. Удачным материалом для реализации намеченной цели являются парные загадки, в которых об одном и том же предмете рассказывается в разной речевой форме. Специфика подбора загадок определяется тем, что текст одной загадки оформляется в основном глагольными словами, другой — прилагательными или существительными

Работа с парными загадками позволяет развести смысловую и речевую сторону высказывания. Этому способствует и сравнение графических схем, которые составляются к тексту каждой загадки, как показано ниже:

Загадка № 1 Загадка №2

Зимой греет, Он на солнце серебристый,

Весной тает, Под луною — голубой,

Летом умирает, Он и белый и пушистый,

Осенью летает. И мохнатый, как медведь.

Раскидай его лопатой,

Назови его, ответь!

К тексту первой загадки составляют уже знакомую схему. К тексту второй загадки составляется новая схема, в которой графически подчеркивается наличие слов другого грамматического класса: не глаголов, а прилагательных. Эта новая часть речи маркируется фишкой другой формы — треугольником:

Вторая важная задача этого этапа — закрепления у детей представления о том, что рассказ состоит из нескольких предложений. На реализацию этой цели направлена система подготовительных упражнений по различению целого текста и отдельного предложения и упражнений на включение отдельного предложения в состав рассказа.

Формирование предварительных, ориентировочных умений по обнаружению существенных признаков рассказа обеспечивает возможность перехода к этапу обучения связному говорению с опорой на правила.

II раздел. Формирование первоначального навыка связного

говорения по правилам смысловой и языковой

организации текста

Слайд 17. Задача данного раздела состоит в том, чтобы ознакомить детей с правилами, т.е. закономерностями, которые лежат в основе создания связного речевого сообщения. Достижение этой задачи предполагало, во-первых, развитие мотивационно-побудительной сферы, интереса к процессу составления, придумывания рассказа и, во-вторых, обучение умению выделять и осознавать правила построения внутреннего, смыслового, и внешнего, языкового, планов рассказа.

Реализация намеченных задач предусматривает поэтапную организацию логопедической работы по формированию первоначальных навыков связного говорения. Можно выделить два этапа становления таких навыков, связанных отношениями преемственности, предусматривающей переход от этапа развития навыка связной речи практическими методами к этапу формирования умения осознавать правила, по которым строится рассказ. На каждом из выделенных этапов логопед формирует у детей дифференцированные навыки и умения.

Остановимся более подробно на содержании каждого из выделенных этапов.

Развитие навыка связного говорения (1этап)

Под обучением связной речи практическими методами понимается развитие навыка по овладению основными видами рассказывания без «специального обращения к лингвистическим понятиям и терминологии», к знаниям о правилах построения цельного и связного монологического сообщения. Практический метод рассчитан на интуитивное усвоение структурно-семантических закономерностей контекстного высказывания, «на непроизвольное запоминание нормы речи».

На этом этапе работы основное внимание должно быть уделено:

- формированию тех мотивов, которые обеспечивают развитие связной речи;

- формированию относительно длительного рассказа.

Понимая мотив как сплав интеллектуального, эмоционального и волевого, как сплав интересов, побуждений и потребности (Л.С. Выготский) при решении вопроса о том, как развивать у детей с системными нарушениями речи интерес к такому сложному виду речевой деятельности, как связная речь, надо исходить из общепринятого в психолингвистике положения о зависимости речевого поведения человека от системы мотивов.

Среди мотивов, заложенных в программу обучающего развития связной речи, выделены мотивы двух групп:

- мотивы, направленные на поиск содержания связного сообщения;

- мотивы, влияющие на оформление высказывания в лингвистическом плане.

К первой группе мотивов мы относим:

- мотивы, побуждающие детей к отбору возможных вариантов смысловой информации и требующие выбора только тех фактов действительности, о которых собирается говорить ребенок;

- мотивы, регламентирующие последовательность (программу) содержательной стороны речи;

- мотивы, регулирующие полноту отбора элементов ситуации (подтем) к заданной теме.

Цель этих мотивов состоит в «опредмечивании» потребности говорения.

Вторую группу мотивов составляют:

- мотивы, побуждающие ребенка включиться в общение, найти форму такого участия: реплика, вопрос, фрагмент рассказа, рассказ;

- мотивы, побуждающие к поиску слов;

- мотивы, направляющие детей на поиск вариативных высказываний;

- мотивы правильного синтаксического оформления речи.

Цель этой группы мотивов направлена на поиск адекватного оформления содержания языковыми средствами.

Процесс развития мотивационной стороны связной речи опирается на ведущие мотивы учения, к которым относятся познавательные мотивы — желание что-то узнать, найти правильный ответ на поставленную логопедом задачу, обменяться впечатлениями; личностные мотивы — потребность в признании учителем или сверстниками, потребность в оценке самих себя; соревновательные мотивы — желание найти более удачное решение задания, выполнить его быстрее, рассказать лучше, интереснее по отношению к другим ответам.

Приемы обеспечения мотивации могут быть различными, они определяются характером конкретной учебной цели. Для активации содержательно-смысловой и языковой сторон связного речевого сообщения могут быть использованы следующие приемы:

Игры на восстановление порядка картин серии, объединенных единой темой, с последующим составлением рассказа или его фрагмента. Детям предлагается:

- отобрать из ряда предложенных сюжетных картинок только те, которые иллюстрируют прочитанный логопедом рассказ, расположить их в последовательности протекания события;

- восстановить заданный порядок картинок по ранее прочитанному рассказу, т.е. по памяти;

- найти «ошибку» логопеда и восстановить правильный порядок элементов серии. Это задание развивает у детей соревновательные мотивы: кто быстрее обнаружит неправильность в системе расположения наглядного материала;

- расположить картинки серии соответственно опорным словам или словосочетаниям, предложенным логопедом. В этом случае в качестве опорных слов могут выступать как наименования предметов (т.е. существительные), так и последовательное наименование действий (т.е. глаголы);

- самостоятельно расположить картинки в последовательности рассказа;

- составить по ним рассказ с определенной эмоциональной установкой: грустный, смешной, веселый и т.д.

- исправить «ошибку» в чтении рассказа логопедом посредством правильного расположения картинок серии.

Игры эвристического характера направлены на выбор недостающего элемента ситуации. Причем найти этот недостающий фрагмент ситуации предлагается или среди фоновых картинок, или посредством рассказа о содержании недостающего звена. Игры такого плана способствуют развитию прогностических умений, так необходимых для развития навыков связной речи. Варианты их различны:

- найти «пропавшую» картинку среди фоновых, определить ее место в ряду заданных;

- найти лишнюю картинку, оставшиеся картинки расположить в соответствии с логикой протекания события;

- выстроить последовательность события по одной заданной картинке, отобрать из нескольких наборов сюжетных серий картинки, адекватные по содержанию представленной;

- «распутать» две сюжетные канвы, состоящие из двух наборов серий. Причем первоначально целесообразно предложить эпизоды диаметрально противоположных событий, постепенно сближая их по ситуации. Вначале предлагается «развести» содержание таких ситуаций, которые происходят в различное время года, например: «делают снежную горку — ловят рыбу», а затем таких ситуаций, как «ловят рыбу — случай на реке».

- подобрать к сюжетной картинке отдельные предметные изображения субъектов и объектов ситуации;

- подобрать к каждой картинке серии адекватные предметные изображения и т.д.

Игры на развитие замысла, побуждающие детей с тяжелыми нарушениями речи к придумыванию небольшого сюжета с последующим его оречевлением. Учитывая сложность предлагаемого задания, логопед последовательно формирует такие умения на основе специально подобранного дидактического материала, предлагая им вначале придумать событие с опорой на заданную программу, которая представлена последовательностью предметных картинок. Затем задание усложняется: детям предлагается самостоятельно из банка предметных картинок отобрать только те, которые помогут придумать какой-либо случай.

Здесь чрезвычайно целесообразно использовать игры типа «Мим», построенные на вербализации небольших пантомим. Такие игры являются плодотворными и полезными для детей с тяжелыми нарушениями речи, поскольку развивают способность соотносить образный (иконический) язык с паралингвистическими (жест, мимика, интонация, поза) и языковыми средствами. Они развивают у детей с системными нарушениями речи естественный переход от предметно-образного языка внутренней речи, относительно сохраненного у детей данной категории, к коду натурального языка.

Игры в «семантические абсурды» (небылицы) Цель игр этого плана сводится к тому, что детям предлагается:

- найти несоответствие между рассказом и иллюстрацией к нему;

- найти несоответствие в содержании речевого сообщения;

- найти в рассказе слова, словосочетания и фразы, не подходящие по смыслу, и заменить их подходящими. Игры на лексические замены подготавливают к развитию поисковой деятельности, направляя внимание детей на выбор языковых средств, адекватных смысловым и синтаксическим отношениям речевого сообщения.

Ассоциативные словесные игры

Игры этого плана направлены на актуализацию выбора слов из долговременной памяти и систематизацию имеющегося у ребенка лексикона. Актуальность введения подобных игр в логопедическую практику объясняется современными представлениями об устройстве речи как деятельности, указывающими на то, что недостаточно только накопить словарь. Самая важная проблема в области словарной работы заключается в группировке слов, имеющихся у ребенка, по семантическим группам. Именно правильная организация коммуникативного словаря в памяти по смысловым и ситуативным связям обеспечивает активное пользование им в самостоятельной речи.

Система подобных упражнений носит подготовительный характер к пересказу рассказа своими словами и может проводиться как на материале «свободных» слов, так и на словах, выбранных из текста. Проведение таких игр связано с разнообразными заданиями на нахождение:

- любого слова к слову, произнесенному логопедом. Этот вид задания учит детей не только обращаться к лексикону, хранящемуся в долговременной памяти, но и формирует у них начальные правила поиска слов;

- ряда слов к слову логопеда. Такой вид задания предлагается одним из первых в силу того, что, как показывает экспериментальное обучение, дети успешнее группируют слова по ситуативным правилам, в результате чего образуется словосочетание или предложение;

- слов, объединенных тематическими связями. Например: «Ребята, вспомним все слова про улицу, лес, зиму» и т.д. Или слова к различным ситуациям: «Кто что нашел?», «Кто что потерял?», «Идем в поход (на прогулку), что возьмем с собой?» и т.д.;

- обобщенного слова по ряду заданных: «Кому для работы нужны кисти, краски, ведро, лестница?»; «А кому нужны пила, гвозди, топор, молоток?»;

- слов, относящихся к одной лексико-грамматической группе («рассказываем о профессиях»);

- слова для адекватного завершения смысла предложения. Первоначально рекомендуется такого вида речевые упражнения проводить на стихотворном материале предоставляющую хорошую возможность развития у детей операции прогнозирования:

Я хотел устроить бал и гостей к себе... (позвал), Я взял муку и взял творог, испек рассыпчатый... (пирог). Пирог, ножи и вилки тут, но что-то гости... (не идут), Я ждал пока хватило сил, потом кусочек... (откусил), Потом подвинул стул и сел, и весь пирог в минуту... (съел), Когда же гости подошли, то даже крошек... (не нашли), а затем на предложениях, являющихся элементами текстов:

«Миша закинул в речку удочку и вытащил... (рыбу, червяка, башмак, консервную банку)» или: «За стеной громко зазвенел... будильник, звонок, телефон»; «Приходи ко мне вечером, будем... (играть, смотреть телевизор, рассматривать марки)»;

- слова (слов) противоположного значения. Особое внимание следует уделить поиску антонимических пар глагольных слов, поскольку именно поиск глагольных слов вызывает ощутимые затруднения у детей с системным недоразвитием речи. Кроме того, вербальные игры такого характера закрепляют у детей навык образования целого семейства родственных слов и развивают морфонологический слух. Накопление синонимического ряда способствует структурированию семантического поля словаря и создает условия для адекватного поиска слов с тождественным значением.

Чтение как прием развития связной речи создает возможность развития интереса к различным типам связного сообщения: сказкам, рассказам и т.п.

Кроме того, прочитанный отрывок из рассказа является хорошим поводом для того, чтобы предложить детям использовать его в качестве зачина для придумывания продолжения.

Чтение с различными установками, нацеливающими ребенка на придумывание начала, конца, середины к прочитанному фрагменту рассказа является эффективным приемом, обеспечивающим развитие желания создавать относительно длительные связные сообщения.

Развитие мотивационной основы связной речи предполагает хорошее знание логопедом ведущих мотивов, свойственных как всем детям группы или класса, так и каждому ребенку в отдельности. Такое знание помогает строить фронтальную работу более успешно, поскольку широко применяется принцип индивидуального подхода, учитывающий особенности речевого недоразвития каждого ребенка.

Знакомство с правилами строения рассказа (2 этап)

На этом этапе ставится задача формирования у детей не только представлений, но и определенного знания (компетенции) о вышеуказанных правилах соответственно естественному протеканию процесса создания связного сообщения от замысла к его реализации средствами языка.

Необходимо разработать такой способ показа смысловой структуры рассказа и способа связей предложений в нем, который наглядно продемонстрировал бы детям, за счет каких компонентов осуществляется переход мысли от одного предложения к другому.

При разработке способа представления смысловой структуры рассказа руководствуются следующим:

- типовыми особенностями текстов, имеющих различную семантическую организацию;

- необходимостью показа внутренних смысловых отношений в максимально наглядном, «ощутимом» виде.

Принципиальным моментом методики логопедической работы с детьми, имеющими системное недоразвитие речи, является первоначальное формирование у них навыков и умений связной повествовательной, а не описательной речи. Такую точку зрения подтверждает сравнительный анализ, в процессе которого мы убеждаемся, что повествовательный рассказ предоставляет большие возможности для вовлечения детей в аналитическую процедуру, т.к.:

- он динамичен, в нем происходит быстрая смена действий, в то время как описание статично.

Поскольку повествование само по себе интересно ребенку, логопеду не требуется создавать дополнительной мотивации при восприятии рассказов данного типа;

- поиск содержания повествовательного рассказа опирается в основном на память ребенка о самом событии, в то время как построение описательного рассказа опирается на интеллектуальные возможности: знание формы, фактурных признаков, цвета, области применения и т.д.;

- смысловая программа повествовательного рассказа достаточно жестко мотивирована последовательностью действий того или иного события, в то время как описательный рассказ фактически не имеет заданной извне программы, ее необходимо создавать намеренно и самостоятельно.

Все эти факторы и определили избранную последовательность в логопедической работе, когда на первое место вынесена задача формирования у детей учебных, действий по выявлению, осознанию и усвоению правил смысловой связи предложений в повествовательных текстах цепной структуры.

Формирование навыков связной повествовательной речи (3 этап)

Как известно, в основе цепного типа текста лежит такая структурно-семантическая организация предложений, которая обеспечивает последовательную передачу мысли от предложения к предложению линейно, по цепочке. Цепная связь предложений чаще всего свойственна повествовательной речи, композиция которой опирается на хронологическую последовательность действий, на их динамическое развитие.

Смысловая структура цепного рассказа изображается в виде графической схемы. В данном случае применяется модифицированной способ представления внутреннего плана текста, основанный на принципе записи структурно-семантических отношений предложений цепного типа сообщений, разработанный А.К. Марковой (1974). Модификация графической записи смысловой программы проводится в нескольких планах:

- расположение всех графических элементы программы вертикально, а не горизонтально. Такое расположение позволяет детям не только увидеть предложение в качестве отдельного элемента целого сообщения, но и позволяет реально показать «место» смысловой связи предложений между собой в максимально наглядном виде. Посредством такого расположения в сознании детей постепенно закрепляется представление о том, что единицей рассказа является не отдельное предложение, а «стык» двух предложений, т.е. то место, где мысль одного предложения перетекает в мысль другого предложения;

- отдельные элементы горизонтальной строки-предложения заполняются содержательными компонентами — предметными картинками, являющимися, по своей сути, единицами предметно-изобразительного языка внутренней речи.

Для наглядного показа правил смысловой связи предложений в указанном типе рассказа была принята графическая схема в виде предметно-подстановочной таблицы. Таблица представляет собой ряд горизонтальных строчек-предложений, каждая из которых обозначает отдельную мысль, как это показано на схеме 3.

Квадратами в таблице обозначены предметные компоненты мысли: субъект и объект. В структуре конкретной предметно-подстановочной таблицы они заполняются или предметными картинками, или словами, записанными на карточках.

При начальном знакомстве с правилами смысловой связи предложений, вне зависимости от возраста детей, заполнение этих частей графической таблицы осуществляется реальными изображениями предметов, что способствует развитию симультанных процессов, возможности нагляднообразного представления содержания рассказа.

В дальнейшем и преимущественно при формировании связной речи у детей школьного возраста предметные картинки заменяются словами.

Стрелкой обозначен предикат, выраженный глагольным словом. Общая рамка указывает на подчиненность плана раскрытию единой темы сообщения.

Применение предметно-подстановочной таблицы позволяет реально показать детям принцип одинакового смыслового строения всех предложений рассказа: на первом месте — обозначение предмета (денотата), на втором — действия, на третьем — снова обозначение, но уже нового предмета сообщения. Как показало дальнейшее обучение, подобный тип демонстрации внутреннего (невидимого) плана рассказа оправдал себя в полной мере, т.к. создал удобства для организации целенаправленного восприятия и последующего анализа, поскольку обеспечил порядок вычленения структурных компонентов отдельного суждения — предложения.

Указанный способ графической записи позволяет наглядно продемонстрировать основное правило смыслового соединения предложений в повествовательном рассказе через повтор предметных значений.

Требование наглядного повтора элементов предметного содержания обязывает применять на этом этапе специально подобранные или адаптированные рассказы с «твердым» типом межфразовой связи, выраженной лексическим повтором. Поскольку в устной речи цепной тип связи, как правило, объединяет не более пяти-шести предложений, то и объем рассказов, предложенных детям для первоначального анализа, не превышает установленной нормы.

Основным критерием подбора и адаптации готового текста является критерий частотности того или иного вида цепной связи. Исходным при выборе частотных видов связей является ставший уже привычным в работах по автоматическому реферированию текстов набор из четырех типов «глубинно-синтаксических» отношений субъектно-объектного характера. Это:

- объектно-субъектные отношения, при которых цепная связь осуществляется при условии, что объект первого предложения становится субъектом сообщения последующего предложения, например:

Наша кошка Мурка всем на удивление любила мед.

Запах меда доносился из малинника.

- объектно-объектные отношения. Такой тип смыслового сцепления обеспечивается единством объекта двух соседних предложений. В качестве иллюстрации продолжим рассказ «Лакомка»:

Запах меда доносился из малинника.

В малиннике стоял улей.

- субъектно-объектные отношения. При этом виде цепной связи субъект предыдущего предложения превращается в объект в последующем предложении:

В малиннике стоял улей.

Улей охраняли пчелы.

- субъектно-субъектные отношения. В этом случае сцепление двух предложений обеспечивается общностью предмета сообщения, который с синтаксической точки зрения является подлежащим в обоих предложениях:

Улей охраняли пчелы.

Пчелы и покусали нашу кошку Мурку.

На этом этапе используются рассказы, состоящие из простых предложений, причем их минимальная степень распространенности обеспечивает возможность выделения тех элементов содержания, за счет которых и осуществляется их смысловая связь. Поэтому предварительная адаптация текстов должна заключаться в упрощении структуры предложений, в замене местоимений и синонимов соответствующими существительными. Предпочтительно, чтобы тексты, подобранные для первых занятий, посвященных знакомству с правилами строения рассказа, включали в себя минимальное количество предлогов. Наличие предлога в начальной позиции предложения переакцентирует внимание ребенка на изменение грамматических отношений в нем, и тогда основная задача переместится на второй план.

Вначале по данной предметно-подстановочной схеме были организованы внешние развернутые действия детей по обследованию смысловой структуры конкретного рассказа и выявлению его предметной организации. На основе составленного предметно-графического плана дети учатся находить те элементы, которые выполняют роль смысловых связок между предложениями.

Формирование навыков связной описательной речи

Описательный рассказ имеет параллельную структуру, когда мысль каждого нового существует как бы самостоятельно, подчиняясь только общей теме — рассказу о качествах и свойствах предмета. Отсюда все мысли в таком рассказе являются равноценными.

Программа описательного рассказа носит условный, субъективный характер и зависит от последовательности выделения качеств предмета или характеристик явления в зависимости от целей коммуникации.

Определяя последовательность логопедической работы при обучении навыкам описательной речи, исходят из того факта, что мыслительная работа всегда опережает речевую. Поэтому вначале, до формирования навыка описательной связной речи, необходимо уделить особое внимание развитию исследовательской способности детей, привлечь их внимание к признакам предмета, научить не только слышать слова, характеризующие предмет, но и запоминать их ансамбль. С этой целью в канву логопедического занятия (любого типа) целесообразно включать задания по аудированию текстов-загадок. В результате прослушивания такого рассказа дети должны отгадать, о каком предмете (или о ком) рассказывается в нем. Сам текст рассказа должен иметь комбинированный, повествовательно-описательный, характер. Повествовательная канва сюжета дает возможность ввести детей в определенную ситуацию и поддерживает мотивационный фон речемыслительной деятельности, а наличие в нем описания — решить те учебные задачи, которые наметил логопед. Желательно, чтобы лексика таких рассказов включала глаголы с перцептивной семантикой: «увидел, заметил, почувствовал, услышал» и т.д.

Постепенно структура текста усложняется, в нем кодируется менее известный предмет сообщения, а сам рассказ становится более объемным. Усложнение содержания текста-загадки определяется уровнем развития речи детей.

В случаях затруднения в опознании предмета по его описанию предлагается выполнить это задание с опорой на предметные картинки, среди которых находится картинка-отгадка.

Подготовительные упражнения дают возможность перейти к логопедическим занятиям по формированию навыков описательной речи, которые имеют различную коррекционную направленность.

III раздел. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи

В задачу данного раздела входит не только закрепление усвоенных правил на материале тренировочных упражнений, но и постепенный переход к обучению навыкам самостоятельной связной речи.

Решение таких задач осуществляется на материале новых речевых заданий, построенных по принципу от простого к сложному.

Градуирование заданий по трудности определяется такими факторами, как:

- степень заданности содержательных и лексических компонентов сообщения;

- степень опоры на графический план.

Построить сообщение с опорой на заданные компоненты содержания с одновременной опорой на графическую запись значительно легче, и поэтому следует начинать с заданий, стимулирующих именно такие сообщения. Постепенно в речевую практику детей вводятся задания без опоры на содержательные компоненты, но с опорой на модель будущего рассказа. В этом случае содержание сообщения извлекается из памяти, дети могут использовать информацию, известную им из ранее проработанных текстов или, же из познавательных бесед на предшествующих занятиях.

В дальнейшем элементы графической записи постепенно снимаются и заменяются анализом в устной речи, вначале с опорой на предметы сообщения или наглядные символы описания, а затем и без опоры.

В качестве регулятора процесса связного говорения в учебную практику вводятся ориентировочные карточки, на которых записан порядок действий по построению связного сообщения различной смысловой структуры, содержание которых обучающиеся вспоминают совместно с логопедом перед заданием или прочитывают пункты ориентировочной карточки. (Приложение 2)

По степени трудности речевые упражнения, предлагаемые детям, поделены на три группы заданий.

Первая группа заданий направлена на закрепление усвоенных правил в текстах как простого тематического содержания, которое обеспечивается когнитивным развитием детей в процессе обучения в детском саду или школе, так и более сложного, основанного на чтении художественной литературы.

Вторая группа заданий развивает у детей навык распространения простых предложений за счет включения в них прилагательных и наречий, что делает связную речь более «живой», приближая ее к литературным текстам.

Третья группа заданий включает упражнения на развитие операции замысла, подготавливая возможность перехода к составлению рассказов на основе собственного опыта. В этом случае детям предлагается составлять рассказы в условиях частичной заданности компонентов программы.

Внутри каждой группы намечена последовательность в овладении навыками и умениями связного говорения в зависимости от ведущей цели.

Типология речевых упражнений первой группы предусматривает обучение составлению рассказов с опорой на готовый предметно-графический план или на заголовок, предложенный логопедом в виде полного, распространенного глагольного предложения.

Задания второй группы нацелены показать на старом материале, как может быть изменена языковая ткань рассказа при сохранении того же самого содержания. При этом рекомендуется вначале включать в предложение только одну новую часть речи — прилагательное или наречие, а лишь затем, на более продвинутом этапе — и то, и другое. Новые части речи маркируются в структуре картинно-графического плана дополнительной фишкой. Работа с денотативно-графическим планом и подстановочным материалом существенно помогает детям ориентироваться в пространственной схеме предложения и семантической роли каждого его элемента.

Третья группа заданий, как говорилось выше, предусматривает развитие прогнозирующих действий в процессе составления текста, развитие догадки, придумывания последующего содержания на основе данного. Главным принципом в формировании операции замысла является принцип поэтапного введения недостающих элементов.

Первоначальные речевые упражнения описательного характера являются как бы сопроводительными, иллюстрирующими выделенные признаки предмета. Только после того, как дети освоят систему выделения признаков предмета, показателями которой является способность рассказать по памяти без усечения суммы признаков, можно отказаться от выполнения сенсорных действий в плане внешнего действия и предложить разнообразные речевые упражнения в условиях проблемной ситуации (Приложение 3). Такие задания предполагают сообщения, содержание которых требует мобилизации воображения.

IV раздел. Переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила смысловой и языковой организации текстового сообщения

Задачей данного раздела является обучение детей правилам построения более сложного текста, состоящего из нескольких смысловых частей. Программой по развитию речи обозначена необходимость обучения учеников умению составлять связные рассказы по картинкам устно и письменно, умению излагать текст по плану, умению рассказывать о событиях и явлениях, умению выделять в тексте главное, Придумывать к нему заголовок, умению составлять рассказ с добавлением предшествующих и последующих событий и т.д.

Из данного перечня умений становится очевидным, что объем речевой продукции нарастает и выходит за рамки текстов, равных одной смысловой части.

Помимо этого, меняются программные требования и к аналитической деятельности школьников. Теперь эти требования связаны с осознанием составных частей сообщения, умением делить текст на смысловые части посредством составления вопросно-ответного плана и, более того, осознавать мысль каждой части через ее озаглавливание. Исходя из этого, необходимо сформировать у детей навык построения различных планов, учить составлять цельные и связные сообщения по этим планам.

Это обусловило выделение в данном разделе двух взаимосвязанных этапов:

- этапа знакомства с правилами строения сложного текста;

- этапа формирования навыков и умений создания текстов с опорой на графический план.

Объектом изучения становится текст сложной структуры, а именно:

1) текст повествовательного характера, состоящий из двух и более смысловых частей с преобладанием цепной синтаксической связи между предложениями;

2) текст комбинированного типа, структура которого включает в повествовательную канву элементы описания. С синтаксической стороны подобный текст строится как на основе цепного, так и параллельного вида связей предложений. Раскроем содержание каждого из этапов.

I этап. Формирование учебных действий анализа по выявлению смысловых и лингвистических правил строения сложного текста

Обучение способу моделирования смысловой структуры текста происходит через выделение предикатов. На данном этапе целесообразно знакомить обучающихся с различными видами графической записи смысловой программы текстового сообщения:

- предметно-графическим планом;

- вербально-графическим планом;

- графическим планом.

Указанный порядок моделирования смысловой структуры сложного текста определялся постепенным переходом от наглядно-образного плана к плану абстрактному, что отражает путь развития мышления от наглядного к понятийному.

Учитывая существенные затруднения обучающихся в вычленении количества смысловых частей текста на слух, целесообразно, начинать обучение строению текста через формирование действия перевода количества действий, представленных на сюжетных картинках серии, на условный, абстрактный уровень их символического обозначения.

Обучение построению линейной программы текста на основе смыслового восприятия начинается с анализа повествовательного рассказа, состоящего из двух семантических частей с последующим увеличением их количества.

Общая последовательность работы включает следующее:

- чтение текста;

- анализ текста с целью построения его смысловой программы;

- пересказ текста с опорой на план;

- преобразование программы (перестановки, изъятия) с целью предупреждения возникновения смысловых пробелов;

- самостоятельное придумывание сюжета по данному плану вначале с опорой на заданные предметные картинки, а затем самостоятельно.

Моделирование смысловой программы заданного текста осуществляется, как и на предыдущем этапе, в плане развернутых внешних действий по обследованию внутренней, логико-фактологической стороны сообщения с целью выявления предмета сообщения каждой части и того, что об этом предмете говорится, т.е. предиката сообщения.

Проиллюстрируем организацию таких аналитических действий фрагментом занятия по теме «Зима» на материале рассказа «Серебряный зверь» (по Н. Сладкову).

Учитель-логопед зачитывает рассказ: «Однажды лиса пришла поохотиться к реке. С крутого берега реки сорвалась она прямо в речку. В речку окунула свой пушистый, рыжий хвост. Хвост обмерз и стал серебряным.Увидел это охотник, удивился. Стал он догонять необыкновенного зверя. Но чудесная лиса ушла в лес.»

По смысловым вопросам логопеда («О ком рассказывается вначале? Потом?») дети выделяют два основных предмета сообщения: «лису» и «охотника», маркируя их в модели или предметными картинками, или фишками (квадратами), или словами. По вопросам: «Что случилось с лисой? С охотником?», выделяются два основных действия, которые обозначаются двумя большими фишками (прямоугольниками) и подсчитывается их количество. В результате такого анализа выстраивается следующая модель текста:

Стрелками различного цвета обозначается отнесенность предмета к фрагменту события и последовательность рассказывания.

На основе графической записи программы текста дети делают вывод о том, что нужно рассказать о двух фрагментах события, т.е. в рассказе должно быть две части. Эти части рассказа необходимо озаглавить. Вслед за выделением главных событий перед детьми ставится новая задача — подумать о том, как происходило первое, второе событие. Теперь мысль детей направляется на построение программы рассказывания. Им предлагается из банка предметных картинок отобрать только те картинки, которые подходят к первому событию (к первому смысловому отрезку рассказа), а затем ко второму.

Последовательность действий вначале определяется знакомым способом, через запись предметных значений в структуре картинно-подстановочной таблицы. В результате такого анализа реконструируется внутренний. смысловой план рассказа, выраженный различными пластами:

I пласт — Предметы сообщения;

II пласт — Логико-фактологическая цепочка (количество) событий — большая программа рассказа;

III пласт — Количество высказываний в каждой смысловой части — малые программы, т.е. количество предложений в каждой смысловой части.

В результате речемыслительной работы выстраивается полная наглядная модель текста, на которую дети опираются в процессе рассказывания.

Введение вербально-графического плана при анализе структуры текста обусловлено стремлением в более полной форме отразить внутренний план текста повествовательной структуры, содержательной стороной которого является динамическое развитие события во временном или причинно-следственном отношении.

Тип графической записи вербально-предикативного характера можно проиллюстрировать моделированием семантической программы рассказа «Кот в сапогах» (по Е. Пермяку).

Выбор глагольных цепочек к смысловым частям осуществлялся как познавательная задача: на доске выставляются полоски с написанными на них глагольными сочетаниями и ученикам предлагается отобрать словосочетания, относящиеся к первой части прослушанного текста, затем - ко второй и т.д.

Как видно из схемы записи, многие предметы сообщения в ней усечены, обучающиеся должны держать их «в уме». Важно, чтобы дети в процессе пересказа не пропускали наименования предметов речи и правильно оформляли предложение.

Минимальное обращение детей к вербально-графической программе во время пересказа служит сигналом для снятия вербальной конкретизации и перехода на графическую программу, в процессе построения которой фишками обозначаются структурные компоненты большой программы, а полосками — малые вертикальные программы.

Организацию действий по овладению внутренней программой текста комбинированной структуры (повествовательно-описательной) целесообразно начинать с сопоставления структуры повествовательного рассказа и того же рассказа с включением элементов описания. Подобное сопоставление направляет школьников на активную поисковую деятельность, в процессе которой они находят существенную разницу в программе речевого сообщения.

В качестве примера приведем два отрывка, составленных на основе рассказа «Красавица» (по Г. Скребицкому).

Отрывок № 1:

«Ваня уже несколько часов бродил по густому лесу. Он собирал грибы и ел ягоды. Внезапно лес расступился, и мальчик оказался на солнечной поляне. Что он увидел? На самой середине одиноко стояла красавица-береза. Полюбовался Ваня на такую красавицу. Захотелось ему чем-то украсить ее. Набрал он на поляне цветов и развесил их на веточках деревца. Пусть она покрасуется!»

Отрывок № 2:

«Ваня несколько часов бродил по густому лесу. Он собирал грибы и ел ягоды. Внезапно лес расступился и мальчик оказался на солнечной поляне. Что он увидел?На самой середине поляны одиноко стояла красавица-береза. Выросла береза стройная и кудрявая. На лесной опушке разметала она свои зеленые ветки. Точно зимний снег белеет стройный, прямой ствол. Полюбовался Ваня на такую красавицу. Захотелось ему чем-то украсить ее. Набрал он на поляне цветов и развесил их на веточках деревца. Пусть она покрасуется!»

Сравнивая первый текст со вторым, дети последовательно находят между ними разницу: первый отрывок короче, в нем рассказывается о мальчике; второй отрывок длиннее: в нем рассказывается не только о мальчике, но и появляется новый предмет сообщения — береза.

Сопоставляя содержание первого и второго отрывка и определяя количество частей, дети обнаруживают, что во втором варианте рассказа сохраняется их количество, однако второй рассказ рассказывается по-иному. Из анализа графической схемы программы, выстроенной детьми к первому рассказу, ясно, что по ней нельзя пересказать второй, поскольку в данной модели не обозначена та часть, в которой автор описывает березу.

На основе такого сопоставления ребята приходят к заключению о том, что программа ко второму рассказу должна быть построена иначе: в нее нужно внести дополнительный (по отношению к первой модели) коммуникативный блок — программу описания нового предмета сообщения, и такая модель строится так, как показано на схеме:

В графическом варианте записи текста комбинированной структуры второй предмет сообщения маркируется фишкой иной (овальной) формы, указывающей на ее подчинительную зависимость от главного предмета сообщения.

Используя такой принцип моделирования, позволяющий наглядно вычленить новый предмет речи, логопед включает в работу разнообразные речевые задания. Это могут быть:

- задания на верификацию, когда детям предлагается угадать, подходит ли к данному рассказу новый описательный отрывок:

- задания, настраивающие детей на поиск и описание аналогичного предмета (ели, дуба и т.д.).

- задания, ориентирующие детей на прогнозирование и описание предполагаемого предмета на основе услышанного отрывка текста.

Постепенное свертывание графической программы и исчезновение внешних опор означает завершение этапа освоения материализованных действий по осознанию смысловой программы текстового сообщения.

Опираясь на обозначение смысловых частей рассказа материализованными средствами, дети учатся последовательно обдумывать логическую последовательность, запоминать последовательность элементов текста (главных и второстепенных) в процессе его восприятия и пересказывать тексты различных структур, избегая возникновения больших и малых смысловых пробелов.

2 этап. Формирование учебных действий по освоению правил лексико-синтаксической организации текстов, имеющих сложную организацию

На продвинутом этапе работа по овладению лексико-синтаксическими правилами организации текстового сообщения ведется в двух направлениях.

Одно из них связано с закреплением усвоенных на предыдущем этапе правил сцепления предложений в связный текст. К ним относится умение связывать предложения посредством местоимений, местоименных наречий, парадигмы словоизменения и синонимов.

Другое направление предполагает овладение новыми способами языкового изменения самого предложения и введение нового средства связи. К данному направлению мы относим формирование таких умений, как:

- умение изменять лингвистическую модель предложения за счет его распространения второстепенными членами и в первую очередь — атрибутивными конструкциями (прилагательным), а также обстоятельствами. Новый языковой элемент, как и прежде, обозначается в графической схеме фишкой, благодаря чему школьники в наглядной форме усваивают его место в линейной структуре отдельного высказывания;

- умение соединять два соседних предложения посредством союзной связи (новый вид межфразового сцепления). С этой целью предлагается набор союзов, записанных на отдельных карточках, применение которых позволяет организовать поисковую деятельность учащихся. Подставляя тот или иной союз в место соединения предложений, дети убеждаются в возможности союзной связи и одновременно убеждаются в том, как меняется смысл фрагмента сообщения в зависимости от выбора языкового средства;

- умение правильно употреблять в речи указатели начала рассказа («однажды, как-то раз, сначала»), его продолжения («потом, затем, вдруг, неожиданно»), конца;

- умение находить начало смысловой части текста по коммуникативно сильному предложению, структура которого, как правило, включает наименование нового предмета сообщения.

Реализация поставленной задачи обеспечивается системой речевых упражнений, общая направленность которых протекает от создания репродуктивных видов сообщений к сообщениям продуктивного характера.

Типология речевых упражнений разнообразна. Детям предлагаются разнообразные речевые задания:

- воспроизведение рассказа с опорой на предварительно составленную программу (прямой пересказ);

- пересказ рассказа с опорой на план, включающий задания, связанные изменением лексико-синтаксических связок между предложениями;

- пересказ с новыми грамматическими заданиями (изменение лица глагола, времени и т.д.);

- пересказ с частичной опорой на план, когда отдельные семантические части текста передаются по памяти;

- воссоздание текстов по памяти;

- воссоздание заданного текста своими словами;

- создание рассказов с опорой на наглядный материал: сюжетные картинки, серии сюжетных картин;

- рассказывание по опорным предметным картинкам (денотатам) или опорным глагольным словосочетаниям с предварительным составлением программы сообщения;

- краткий пересказ с предварительным выделением «большой программы» сообщения («смысловых вех»); (т придумывание недостающего смыслового отрывка;

- рассказывание по заданной тематике;

- рассказывание на основе личных впечатлений.

Указанная система упражнений отражает программные требования по развитию связной речи школьников с нарушенной речевой деятельностью и подготавливает переход к самостоятельным связным высказываниям, содержательным аспектом которых является личный опыт ребенка.

Поиск недостающего звена с опорой на значение предшествующего и последующего элементов осуществляется первично на материале глагольных триад типа:

охотник выстрелил — ?— зверь убежал (промахнулся);

налетел ураган — ? — корабли вернулись в порт (начался шторм);

солнце скрылось — ? — полил дождь (появились тучи);

отправился на речку — ?— поймал рыбу (закинул удочку).

Поиск темы отдельной смысловой части текста предполагает организацию последовательной работы: вначале дети учатся развивать тему отдельной смысловой части, намеченную одним предложением, а затем придумывать содержание смысловой части полностью самостоятельно.

Организация учебных действий предусматривает следующую последовательность:

- чтение текста;

- составление его графической модели;

- поиск возможных вариантов темы смысловой части с ориентацией на смысловое содержание начала и конца сообщения;

- построение «малой программы» нового отрезка текста с включением словарной работы;

- рассказывание нового варианта текста.

Эффективность предлагаемой системы обучения связной речи и оправданность исходных теоретических обоснований подтверждается широкой возможностью применения различных способов моделирования смысловой программы текстов не только на уроках и занятиях по развитию речи, но и на предметных уроках.

Предлагая школьникам графическую запись содержательной стороны текста, учитель-логопед формирует у них алгоритм учебных действий. Он учит их последовательно вычленять и осознавать те компоненты текста и определять их взаимосвязь.

Возможность широкого применения представленной методики обусловлена тем фактом, что связная речь является не только самостоятельной формой речевого общения, но и средством обучения детей и средством осуществления контроля за их знаниями.

Приложение 1.

Упражнение на сравнение рассказа и набора слов из него

Проблемная ситуация:

«Наташа и Соня — мои соседки. Вчера они смотрели по телевизору один и тот же мультфильм. Но у Наташи телевизор работал хорошо, а у Сони — плохо: то включался, то выключался. Вечером девочки решили пересказать мне содержание мультфильма. Послушайте и угадайте, что рассказала Наташа и что получилось у Сони. У кого из девочек получился рассказ?»

Данная проблемная ситуация лучше всего подойдет к первому типу упражнений.

| Рассказ повествовательного характера | Набор слов |

| В зоопарке Петя подружился с лебедем Васькой. Когда мальчик приходил в зоопарк, лебедь всюду ходил за ним по пятам. Однажды в зоопарке из клетки сбежал медвежонок. Он несся прямо навстречу Пете. Мальчик решил остановить медвежонка, но испуганный медвежонок хотел наброситься на Петю. Но тут подлетел лебедь и больно ущипнул медвежонка. С тех пор дружба между мальчиком и лебедем стала еще крепче. | Мальчик, лебедь, друг, зоопарк, Петя, убежал, медвежонок, приходил, однажды, ущипнул, навстречу, остановить, испугаться, крепче, больно, дружба, клетка, бежать, по пятам, подружился, всюду, решил и т.д. |

| Рассказ описательного характера | Набор слов |

| Ежи очень смирные и кроткие звери. Они никому не причиняют вреда, быстро привыкают к людям. Ежи уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами. Могут защитить человека от ядовитой змеи. На зиму они устраивают под корнями деревьев норки. На своих острых колючках таскают туда мягкий мох и сухие листья. На всю зиму засыпают в такой теплой постели. Просыпаются только ранней весной. И сразу выходят на охоту. | Зима, вред, люди, ежи, змеи, колючки, смирные, корни, мох, крысы, деревья, насекомые, листья, воевать, уничтожать, весна, охота, быстро. |

Применение такого типа сопоставительных упражнений - в практике логопедической работы формирует у детей представление о том, что называние отдельных слов не является рассказом. Кроме того, данное упражнение способствует дифференциации понятий: «слово» — «предложение».

Упражнение на сравнение рассказа и бессвязного набора предложений

Проблемная ситуация:

«Мише в день рождения родители подарили книгу. В книге были рассказы с картинками. Маленькая сестра решила вырезать картинки и нечаянно разрезала на мелкие полоски и сами рассказы. На помощь пришла бабушка. Она взяла чистый лист бумаги и наклеила на него полоски с предложениями. Но бабушка старалась сделать это побыстрее и не успела найти свои очки. Угадайте: где рассказ из книги, а где страница, склеенная бабушкой?»

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В этом случае ненормированный образец речи включает в себя несколько предложений из нормированного рассказа и несколько предложений, не относящихся к данному событию. Проиллюстрируем этот вид упражнений следующим материалом:

| Рассказ повествовательного характера | Бессвязный набор предложений |

| Росло в лесу молодое дерево. Однажды захотелось дереву летать. Старые деревья смеялись над ним. Ведь корни крепко держат его в земле. И вот что случилось. Пришел лесоруб и срубил дерево. Столяр сделал из дерева планочки и дощечки. Ребята смастерили самолет. И дерево полетело | Росло в лесу молодое дерево. И в саду растут разные деревья: молодые и старые. Пришел лесоруб и срубил дерево. В комнате играли мальчишки. С ними вместе играла Нина. Старые деревья смеялись над молодыми деревьями. Ведь корни крепко держат его в земле. |

| Рассказ описательного характера | Бессвязный набор предложения |

| Я расскажу вам о колесе. Колесо не треугольное, не четырехугольное, а круглое. Обыкновенное круглое колесо вертится, катится, мелет зерно, двигает стрелки часов. Колеса бывают разные: легкие и тяжелые, деревянные и каменные, большие и совсем малюсенькие. Велосипедные колеса со спицами и резиновой шиной. А в часах колеса с зубчиками. У колеса есть секрет — круглая дырка посередине. Это значит, колесо можно насадить на палку и везти любой груз. | Колеса бывают большими и маленькими. Колесо круглое. Яблоко тоже круглое, а еще оно вкусное и сладкое. Когда яблоки созреют, они становятся сочными и ароматными. Тогда их срывают и складывают в большие корзины. Колеса бывают разные: легкие и тяжелые, деревянные и каменные, большие и совсем малюсенькие. Чудесные фрукты яблоки! |

Сравнительные упражнения этого вида формируют у детей представление о том, что не всякое сочетание предложений образует правильно построенный рассказ.

Упражнение на сравнение рассказа и отдельного предложения

Проблемная ситуация:

«Утром Таня рассказала, какой смешной случай с ней произошел ночью. А ее маленький брат не дослушал до конца и побежал к соседям похвастаться тем, что у них случилось ночью. Отгадайте: что сказал он соседям и можно ли назвать это рассказом?»

| Рассказ повествовательного характера | Отдельное предложение |

| Я проснулась среди ночи. Кто-то шуршал около моей кровати. Когда я пригляделась в темноте, то увидела нашего кота Ваську. Васька вцепился в валенок и не хотел его отдавать. Оказывается, в валенок он загнал маленького мышонка. | Кто-то шуршал около моей кровати. |

| Рассказ описательного характера | Отдельное предложение |

| Однажды дети поймали маленького жука. Голова у него черная. Крылья у жука красные. На крыльях пятнышки черные. Сложил он свои шесть ножек. Усики спрятал. Сидит и ждет, чтобы его отпустили. Этот жучок поедает вредителей растений. -А называют этого жучка очень смешно — божья коровка. | Голова у него черная. (По Скребицкому) |

Как видно из примера, предложение, выбранное из этого же рассказа, является коммуникативно слабым, десемантизированным, в нем наименование предмета (субъекта) заменяется местоимением, и понимание такого предложения зависит от получения информации, которая содержится в рассказе. Именно с таким предложением мы и сравниваем целый рассказ на начальном этапе. Впоследствии в обучение включают упражнения на сравнение рассказа и коммуникативно сильного предложения.

Упражнения на сравнение рассказа и отдельного коммуникативно сильного предложения

| Рассказ повествовательного характера | Предложение |

| В конце зимы у белой медведицы рождаются медвежата. Когда они немного подрастут, медведица прокапывает выход из берлоги прямо к морю. Наступает пора учить малышей плавать. Мать приводит медвежат к воде и внезапно толкает их в ледяную воду. Медвежата сначала визжат, барахтаются и неуклюже плывут к матери. Сначала плывут они неловко, а потом все смелее и смелее. Так и научатся медвежата плавать. | В конце зимы у белой медведицы рождаются медвежата. |

| Рассказ описательного характера | Предложение |

| Зимой к нашему дому прилетает сорока. У сороки есть прозвище — белобока, потому что по бокам перышки у нее совсем белые. А голова, крылья и хвост черные. Очень красив у сороки хвост — длинный, прямой, будто стрела. Сорока — ловкая, подвижная, крикливая, суетливая птица. | Зимой к нашему дому прилетает сорока. |

Упражнение на сравнение рассказа и его деформированного варианта

Проблемная ситуация:

«Однажды бабушка своим внукам Мише и Коле читала сказку. Миша слушал внимательно, а Коля сначала тоже слушал внимательно, но потом увидел за окном голубей и стал наблюдать, как голуби ссорятся из-за корки хлеба. Когда бабушка попросила пересказать сказку, то Миша рассказал все правильно, а у Коли в голове все перепуталось. Угадайте, кто рассказывал первым и у кого получился рассказ».

В данном случае рассказ следует подобрать таким образом, чтобы в нем наиболее четко прослеживалась хронологическая последовательность действий. В этом случае детям легко уловить поломку временной последовательности при аудировании деформированного варианта рассказа. Например:

| Рассказ повествовательного характера | Деформированный вариант рассказа |

| Сорвал ветер с дерева листок. Покружился листок в воздухе и упал в лужу. А на листке на том был муравей. Но муравей не упал духом. Пригнал ветер листок к большой ветке. Потрогал ее муравей лапками и пополз по ней. Так муравей оказался на берегу. | Так муравей оказался на берегу. Пригнал ветер листок к большой ветке. Но муравей не упал духом. Потрогал ее муравей лапками и пополз по ней. Покружился листок в воздухе и упал в лужу. А на листке на том был муравей. Сорвал ветер листок с дерева. |

Упражнение на сравнение рассказа с его некомплектным вариантом

(т.е. с таким неправильным образцом этого же самого рассказа, в котором имеется пропуск одного или двух предложений, в связи с чем возникает смысловой пробел при восприятии его содержания).

Наличие смыслового пробела в некомплектном варианте рассказа подчеркивается введением в такую проблемную ситуацию:

Проблемная ситуация:

«Моя сестра живет в деревне! Как-то она позвонила и начала моему сыну рассказывать о забавном случае, который произошел у них. Вначале он ее хорошо слышал, но потом в трубке что-то захрюкало и затрещало. Так продолжалось некоторое время, затем связь снова наладилась, и стало опять все хорошо слышно. На следующий день сестра перезвонила и повторила свою историю мне. Кто из нас услышал рассказ: я или мой сын?»

| Рассказ повествовательного характера | Некомплектный вариант рассказа |

| У нас была утка, а у нее пушистые желтые утята. Однажды лиса утащила нашу утку. Некому стало водить утят к речке. А еще у нас была собака, очень умная. И папа научил нашу собаку водить к реке утят. Она всегда ходила впереди, а утята цепочкой за ней — топ-топ. Собака шла очень важно, медленно, а утята быстро-быстро перебирали лапками и спешили за ней. А когда утята накупаются в реке, то пасутся на лугу, щиплют травку. А собака сидит и охраняет их. | У нас была утка, а у нее пушистые желтые утята. Однажды лиса утащила нашу утку. Некому стало водить утят к речке. А еще у нас была собака, очень умная. А когда утята накупаются в реке, то пасутся на лугу, щиплют травку. |

Или:

| Повествовательный рассказ с элементами описания | Некомплектный вариант рассказа |

| Как-то летом познакомились, подружились белка и заяц. Потом нас пила зима. Выпал снег. Белка сделала себе гнездо высоко на дереве. А заяц yстроился под сухими сучьями и ветками. Вот смотрит белка из гнезда своего друга и не узнает: был серый стал белый. «Наверное, это друг кто-то», — думает белка. И заяц то: не узнает белку: та была рыженькая эта — в серой шубке. И только тогда друзья узнали друг друга, когда снова лето настало. Заяц снова стал серым, а белка — рыженькой. | Как-то летом познакомились и подружились белка и заяц. Потом наступила зима. Выпал снег. Белка сделала себе гнездо высоко на дереве. А заяц устроился под сухими сучьями и ветками. И только тогда друзья узнали друг друга, когда снова лето настало. Заяц снова стал серым, а белка — рыженькой. |

Приложение 2.

Ориентировочная карточка № 1 План рассказа о событии

1. Какой случай (событие) можно представить, посмотрев на эту страничку?

2. Подумай (посмотри), о ком (или о чем) нужно рассказать.

3. Посчитай, сколько в твоем рассказе получится предложений.

Ориентировочная карточка № 2 План рассказа о событии

1. «Нарисуй» (представь себе) предмет, о котором собираешься рассказать.

2. Какие признаки предмета ты увидел?

3. «Потрогай» предмет, каков он?

4. К каким предметам его можно отнести?

5. Зачем нам этот предмет нужен?

Приложение 3.

Ситуация № 1

«Моя маленькая соседка Машенька потеряла во дворе свою любимую куклу. Давайте поможем ее найти. Нужно написать объявление так, чтобы Маше не принесли чужую куклу».

Ситуация № 2