1. СОСТАВ И СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

В понятие «сточные воды» входят различные по происхождению, составу и физико-химическим свойствам воды, которые использовались человеком для бытовых и технологических нужд. При этом вода получила загрязнения, и ее физико-химические свойства изменились. Сточные воды разнообразны по составу и, следовательно, по свойствам.

По своей природе загрязнения сточных вод подразделяются на органические, минеральные, биологические. Органические загрязнения - это примеси растительного и животного происхождения. Минеральные загрязнения - это кварцевый песок, глина, щелочи, минеральные кислоты и их соли, минеральные масла и т. д. Биологические и бактериальные загрязнения - это различные микроорганизмы: дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные - возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии и др.

Все примеси сточных вод, независимо от их происхождения, разделяют на четыре группы в соответствии с размером частиц (классификация сточных вод по фазово-дисперсному состоянию загрязняющих веществ или классификация по Кульскому Л.).

К первой группе примесей относят нерастворимые в воде грубодисперсные примеси. Нерастворимыми могут быть примеси органической или неорганической природы. К этой группе относят микроорганизмы (простейшие, водоросли, грибы), бактерии и яйца гельминтов. Эти примеси образуют с водой неустойчивые системы. При определенных условиях они могут выпадать в осадок или всплывать на поверхность воды. Значительная часть загрязнений этой группы может быть выделена из воды в результате гравитационного осаждения.

Вторую группу примесей составляют вещества коллоидной степени дисперсности с размером частиц менее 10-6 см. Гидрофильные и гидрофобные коллоидные примеси этой группы образуют с водой системы с особыми молекулярно-кинетическими свойствами. К этой группе относятся и высокомолекулярные соединения, так как их свойства сходны с коллоидными системами. В зависимости от физических условий, примеси этой группы способны изменять свое агрегатное состояние. Малый размер частиц их затрудняет осаждение под действием сил тяжести. При разрушении агрегативной устойчивости примеси выпадают в осадок.

К третьей группе относят примеси с размером частиц менее 10-7 см. Они имеют молекулярную степень дисперсности. При их взаимодействии с водой образуются растворы. Для очистки сточных вод от примесей третьей группы применяют биологические и физико-химические методы.

Примеси четвертой группы имеют размер частиц менее 10-8 см, что соответствует ионной степени дисперсности. Это растворы кислот, солей и оснований. Некоторые из них, в частности, аммонийные соли, и фосфаты частично удаляются из воды в процессе биологической очистки. Однако, технология очистки бытовых сточных вод (полная биологическая очистка) не позволяет изменить солесодержание воды. Для снижения концентрации солей используют следующие физико-химические методы очистки: ионный обмен, электродиализ и т.д.

Различают три основные категории сточных вод в зависимости от их происхождения:

хозяйственно-бытовые:

производственные;

атмосферные.

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в водоотводящую сеть от жилых домов, бытовых помещений промышленных предприятий, комбинатов общественного питания и лечебных учреждений. В составе таких вод различают фекальные сточные воды и хозяйственные, загрязненные различными хозяйственными отбросами, моющими средствами. Хозяйственно-бытовые сточные воды всегда содержат большое количество микроорганизмов, которые являются продуктами жизнедеятельности человека. Среди них могут быть и патогенные. Особенностью хозяйственно-бытовых сточных вод является относительное постоянство их состава. Основная часть органических загрязнений таких вод представлена белками, жирами, углеводами и продуктами их разложения. Неорганические примеси составляют частицы кварцевого песка, глины, соли, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека. К последним относят фосфат, гидрокарбонаты, аммонийные соли (продукт гидролиза мочевины). Из общей массы загрязнений бытовых сточных вод на долю органических веществ приходится 45-58%.

Производственные сточные воды образуются в результате технологических процессов. Качество сточных вод и концентрация загрязняющих веществ определяются следующими факторами: видом промышленного производства и исходного сырья, режимами технологических процессов. На предприятиях, например, металлообрабатывающих производственные сточные воды загрязнены минеральными веществами. Пищевая промышленность дает загрязнения органическими примесями. Большинство же предприятий имеет загрязнения сточных вод как минеральные, так и органические, в различных соотношениях. Концентрация загрязнений сточных вод различных предприятий неодинакова. Она колеблется в весьма широких пределах, в зависимости от расхода воды на единицу продукции, совершенства технологического процесса и производственного оборудования Концентрация загрязнений в производственных сточных подах может сильно колебаться во времени и зависит от хода технологического процесса в отдельных цехах или на предприятии в целом. Неравномерность притока сточных вод и их концентрации во всех случаях ухудшает работу очистных сооружений и усложняет эксплуатацию.

Атмосферные сточные воды образуются в результате выпадения осадков. К этой категории сточных вод относят талые воды, а также воды от поливки улиц. В атмосферных водах наблюдается высокая концентрация кварцевого песка, глинистых частиц, мусора и нефтепродуктов, смываемых с улиц города. Загрязнение территории промышленных предприятий приводит к появлению в ливневых водах примесей, характерных для данного производства. Отличительной особенностью ливневого стока является его эпизодичность и резко выраженная неравномерность по расходу и концентрациям загрязнений.

В зависимости от гидрогеологических условий местности, характера производственных процессов в данном регионе, расхода воды на хозяйственно-бытовые и производственные цели, выбирается та или иная система водоотведения и, соответственно, схема водоотводящей сети. Загрязнения хозяйственно-бытовых и производственных стоков влияют на технологию очистки воды и на экологическую ситуацию в данном районе.

1.2. САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Состав сточных вод и их свойства оценивают по результатам санитарно-химического анализа, включающего наряду со стандартными химическими тестами целый ряд физических, физико-химических и санитарно-бактериологических определений.

Сложность состава сточных вод и невозможность определения каждого из загрязняющих веществ приводит к необходимости выбора таких показателей, которые характеризовали бы определенные свойства воды без идентификации отдельных веществ. Такие показатели называются групповыми или суммарными. Например, определение органолептических показателей (запах, окраска) позволяет избежать количественного определения в воде каждого из веществ, обладающих запахом или придающих воде окраску.

Полный санитарно-химический анализ предполагает определение следующих показателей: температура, окраска, запах, прозрачность, величина рН, сухой остаток, плотный остаток и потери при прокаливании, взвешенные вещества, оседающие вещества по объему и по массе, перманганатная окисляемость, химическая потребность в кислороде (ХПК), биохимическая потребность в кислороде (БПК), азот (общий, аммонийный, нитритный, нитратный), фосфаты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы и другие токсичные элементы, поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, растворенный кислород, микробное число, бактерии группы кишечной палочки (БГКП), яйца гельминтов. Кроме перечисленных показателей, в число обязательных тестов полного санитарно-химического анализа на городских очистных станциях может быть включено определение специфических примесей, поступающих в водоотводящую сеть населенных пунктов от промышленных предприятий.

Температура — один из важных технологических показателей. Функцией температуры является вязкость жидкости и, следовательно, сила сопротивления оседающим частицам. Поэтому температура — один из определяющих факторов процесса седиментации. Важнейшее значение имеет температура для биологических процессов очистки, так как от нее зависят скорости биохимических реакций и растворимость кислорода в воде.

Окраска - один из органолептических показателей качества сточных вод. Хозяйственно-фекальные сточные воды обычно слабо окрашены и имеют желтовато-буроватые или серые оттенки. Наличие интенсивной окраски различных оттенков — свидетельство присутствия производственных сточных вод. Для окрашенных сточных вод определяют интенсивность окраски по разведению до бесцветной, например 1:400; 1:250 и т.д.

Запах - органолептический показатель, характеризующий наличие в воде пахнущих летучих веществ. Обычно запах определяют качественно при температуре пробы 20°С и описывают как фекальный, гнилостный, керосиновый, фенольный и т.д. При неясно выраженном запахе определение повторяют, подогревая пробу до 65°С. Иногда необходимо знать пороговое число — наименьшее разбавление, при котором запах исчезает.

Концентрация ионов водорода выражается величиной рН. Этот показатель чрезвычайно важен для биохимических процессов, скорость которых может существенно снижаться при резком изменении реакции среды. Установлено, что сточные воды, подаваемые на сооружения биологической очистки, должны иметь значение рН в пределах 6,5 - 8,5. Производственные сточные воды (кислые или щелочные) должны быть нейтрализованы перед сбросом в водоотводящую сеть, чтобы предотвратить ее разрушение. Городские сточные воды обычно имеют слабощелочную реакцию среды (рН = 7,2-7,8).

Прозрачность характеризует общую загрязненность сточной воды нерастворенными и коллоидными примесями, не идентифицируя вид загрязнений. Прозрачность городских сточных вод обычно составляет 1-3 см, а после очистки увеличивается до 15 см.

Сухой остаток характеризует общую загрязненность сточных вод органическими и минеральными примесями в различных агрегативных состояниях (в мг/л). Определяется этот показатель после выпаривания и дальнейшего высушивания при t = 105°С пробы сточной воды. После прокаливания (при t = 600°С) определяется зольность сухого остатка. По этим двум показателям можно судить о соотношении органической и минеральной частей загрязнений в сухом остатке.

Плотный остаток - это суммарное количество органических и минеральных веществ в профильтрованной пробе сточных вод (в мг/л). Определяется при таких же условиях, что и сухой остаток. После прокаливания плотного остатка при t = 600°С можно ориентировочно оценить соотношение органической и минеральной частей растворимых загрязнений сточных вод. При сравнении прокаленных сухого и плотного остатков городских сточных вод определено, что большая часть органических загрязнений находится в нерастворенном состоянии. При этом минеральные примеси в большей степени находятся в растворенном виде.

Взвешенные вещества - показатель, характеризующий количество примесей, которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы. Это один из важнейших технологических показателей качества воды, позволяющий оценить количество осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод. Кроме того, этот показатель используется в качестве расчетного параметра при проектировании первичных отстойников. Количество взвешенных веществ - один из основных нормативов при расчете необходимой степени очистки сточных вод. Потери при прокаливании взвешенных веществ определяются так же, как для сухого и плотного остатков, но выражаются обычно не в мг/л, а в виде процентного отношения минеральной части взвешенных веществ к их общему количеству по сухому веществу. Этот показатель называется зольностью. Концентрация взвешенных веществ в городских сточных водах обычно составляет 100 - 500 мг/л.

Оседающие вещества — часть взвешенных веществ, оседающих на дно отстойного цилиндра за 2 ч отстаивания в покое. Этот показатель характеризует способность взвешенных частиц к оседанию, позволяет оценить максимальный эффект отстаивания и максимально возможный объем осадка, который может быть получен в условиях покоя. В городских сточных водах оседающие вещества в среднем составляют 50-75% общей концентрации взвешенных веществ.

Под окисляемостью понимают общее содержание в воде восстановителей органической и неорганической природы. В городских сточных водах подавляющую часть восстановителей составляют органические вещества, поэтому считается, что величина окисляемости полностью относится к органическим примесям. Окисляемость - групповой показатель. В зависимости от природы используемого окислителя различают химическую окисляемость, если при определении используют химический окислитель, и биохимическую, когда роль окислительного агента выполняют аэробные бактерии - этот показатель - биохимическая потребность в кислороде -БПК. В свою очередь, химическая окисляемость может быть перманганатной (окислитель КMnO4), бихроматной (окислитель К2Сr2О7) и иодатной (окислитель KJО3). Результаты определения окисляемости независимо от вида окислителя выражают в мг/л О2. Бихроматную и иодатную окисляемость называют химической потребностью в кислороде или ХПК.

Перманганатная окисляемость - кислородный эквивалент легкоокисляемых примесей. Основная ценность этого показателя - быстрота и простота определения. Перманганатная окисляемость используется с целью получения сравнительных данных. Тем не менее, есть такие вещества, которые не окисляются КMnO4. Определяя ХПК, можно достаточно полно оценить степень загрязненности воды органическими веществами.

БПК — кислородный эквивалент степени загрязненности сточных вод биохимически окисляемыми органическими веществами. БПК определяет количество кислорода, необходимое для жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в окислении органических соединений. БПК характеризует биохимически окисляемую часть органических загрязнений сточной воды, находящихся в первую очередь в растворенном и коллоидном состояниях, а также в виде взвеси.

Источником соединений фосфора в сточных водах являются физиологические выделения людей, отходы хозяйственной деятельности человека и некоторые виды производственных сточных вод.

Концентрации азота и фосфора в сточных водах - важнейшие показатели санитарно-химического анализа, имеющие значение для биологической очистки. Азот и фосфор - необходимые компоненты состава бактериальных клеток. Их называют биогенными элементами. При отсутствии азота и фосфора процесс биологической очистки невозможен.

Хлориды и сульфаты - показатели, концентрация которых влияет на общее солесодержание.

В группу тяжелых металлов и других токсичных элементов входит большое число элементов, которое по мере накопления знаний о процессах очистки все более возрастает. К токсичным тяжелым металлам относят железо, никель, медь, свинец, цинк, кобальт, кадмий, хром, ртуть; к токсичным элементам, не являющимся тяжелыми металлами - мышьяк, сурьма, бор, алюминий и т.д.

Источник тяжелых металлов - производственные сточные воды машиностроительных заводов, предприятий электронной, приборостроительной и других отраслей промышленности. В сточных водах тяжелые металлы содержатся в виде ионов и комплексов с неорганическими и органическими веществами.

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) - органические соединения, состоящие из гидрофобной и гидрофильной частей, обусловливающих растворение этих веществ в маслах и в воде. Примерно 75% общего количества производимых СПАВ приходится на долю анионо-активных веществ, второе место по выпуску и использованию занимают неионогенные соединения. В городских сточных водах определяют СПАВ этих двух типов.

Нефтепродукты - неполярные и малополярные соединения, экстрагируемые гексаном. Концентрация нефтепродуктов в водоемах строго нормируется, и поскольку на городских очистных сооружениях степень их задержания не превышает 85%, в поступающей на станцию сточной воде также ограничивается содержание нефтепродуктов.

Растворенный кислород в поступающих на очистные сооружения сточных водах отсутствует. В аэробных процессах концентрация кислорода должна быть не менее 2 мг/л.

Санитарно-бактериологические показатели включают: определение общего числа аэробных сапрофитов (микробное число), бактерий группы кишечной палочки и анализ на яйца гельминтов.

Микробное число оценивает общую обсемененность сточных вод микроорганизмами и косвенно характеризует степень загрязненности воды органическими веществами - источниками питания аэробных сапрофитов. Этот показатель для городских сточных вод колеблется в пределах 106 – 108 .

1.3. Условия сброса сточных вод в городскую канализацию

При расположении промышленного предприятия в черте города или вблизи него, загрязненные производственные сточные воды могут сбрасываться в городскую водоотводящую сеть. Для предотвращения нарушения технологического процесса биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемые воды должны удовлетворять определенным требованиям. Основные из них сводятся к следующему:

производственные сточные воды не должны быть агрессивными по отношению к материалам водоотводящих сетей и сооружений, не должны содержать примеси такой крупности и такого удельного веса, которые могли бы засорять водоотводящую сеть города;

в производственных сточных водах не должно быть горючих примесей - бензина, нефтепродуктов, эфиров, а также растворенных газообразных веществ, которые могли бы образовывать взрывоопасные смеси. При биологической очистке городских стоков концентрация нефтепродуктов не должна превышать допустимого предела для процесса биохимической очистки;

температура смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод не должна превышать 40°С;

сбрасываемые в городскую водоотводящую сеть сточные воды не должны содержать бактерий, попадающих с продуктами выработки вакцин и сывороток;

производственные сточные воды, не отвечающие предъявляемым требованиям, подвергаются предварительной очистке на соответствующих локальных установках. Кроме того, предусматривается устройство гидравлических затворов в местах выпуска в городскую водоотводящую сеть.

Общие требования к производственным сточным водам, поступающим в городскую водоотводящую сеть, представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

| Показатель состава и свойств сточных вод | Единица измерения | Предельно допустимая концентрация(ПДК) |

| Взвешенные вещества | мг/л | 500 |

| Зольность взвешенных веществ | % | 30 |

| БПКполн | мг/л | 500 |

| ХПК | мг/л | 800 |

| рН |

| 6,5-8,5 |

| Температура | 0С | 40 |

| Порог цветности |

| 1/16 |

| Плотный остаток | мг/л | 2000 |

| Хлориды | мг/л | 350 |

| Сульфаты | мг/л | 500 |

| Эфироулавливаемые вещества | мг/л | 20 |

| Дополнительно для г.Москвы: |

|

|

| Cr3+ | мг/л | 1 |

| Cr6+ | мг/л | 0,1 |

| Pb | мг/л | 0,1 |

| As | мг/л | 0,05 |

| Hg | мг/л | 0,005 |

| Al | мг/л | 1 |

Особое внимание уделяется производственным сточным водам, имеющим радиоактивные элементы. В водоотводящую сеть города не разрешается сброс таких стоков. Не разрешен также сброс биологически «жестких» поверхностно-активных веществ и СПАВ.

Санитарная характеристика водоема составляется на основании санитарно-топографического обследования. При этом учитываются также санитарные условия водообеспечения населенных мест. На основании таких обследований составлены показатели качества воды источников водопользования. Они разделяются на три класса .

Разделение водных источников по классам показывает большой их разброс по качеству и количеству воды. Показатели качества воды изменяется в зависимости от гидрогеологических условий объекта, его географического положения, а также от наличия промышленных предприятий (они могут сбрасывать сточные воды в водоем). По своему назначению водные источники делятся на рыбохозяйственные и хозяйственно-бытовые.и культурно-бытовые.

Рыбохозяйственные объекты в свою очередь подразделяются на категории. К первой относят объекты, используемые для сохранения и

воспроизводства ценных пород рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду. Ко второй - все водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных целей.

При выпуске очищенных сточных вод в водоем необходимо учитывать категорию водного объекта и ПДК вредных загрязнений. Условие спуска сточных вод в водоемы регламентированы «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами». Этими правилами установлены нормативы качества воды: для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; для водоемов, используемых в рыбохозяйственных целях.

В соответствии с правилами запрещается спуск в водоемы сточных вод, которые могут быть устранены путем перехода на безводное производство или путем повторного и оборотного использования.

Правила устанавливают нормативы качества воды водоемов по категориям водопользования: к первой категории относятся участки водоемов, используемые в качестве источников для централизованного или нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также водоснабжения предприятий пищевой промышленности. Ко второй - участки водоемов, используемых для спорта и отдыха населения.

Приведенные в правилах нормативы качества воды в водоемах относятся к створам, расположенным на проточных участках на 1 км выше ближайшего пункта водопользования, на непроточных участках и водохранилищах — к створам в 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

Уточнение категорий водоемов или их участков производится органами санитарно-эпидемиологической службы и рыбохозяйственных организаций. Требования к выпуску сточных вод в море соответствуют нормативам приема очищенных сточных вод во внутренние водотоки и водоемы. Однако, имеются и некоторые особенности. Согласно «Правилам санитарной охраны прибрежных вод морей», при разработке соответствующих проектов учитываются границы района морского водопользования по береговой линии. В сторону моря она принимается не менее 2 км от береговой линии, далее на 10 км в обе стороны от границ района водопользования по берегу и в сторону моря. Предусматривается первый пояс санитарной охраны. В границах района водопользования сброс очищенных промышленных и бытовых сточных вод, включая судовые, запрещается.

Спуск сточных вод в непроточные водоемы, моря или водохранилища в последнее время стал чаще встречаться в санитарной практике. Этот вопрос недостаточно изучен в отношении разбавления и самоочищения. При спуске сточных вод в непроточные водоемы из-за ограниченности их объема нельзя рассчитывать только на разбавление, не выяснив степень стабильности веществ в сточных водах. Для возможности выпуска сточных вод в такие водоемы необходимо научное обоснование условий спуска сточных вод.

Условия спуска сточных вод в водоемы, изложенные в «Правилах» распространяются на все объекты водоотведения, независимо от их ведомственной принадлежности, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны.

II ОБЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

2. АНАЛИЗ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА

СТОЧНЫХ ВОД

Показатели санитарно-химического анализа состава сточных вод позволяют оценить возможность использования тех или иных методов и технологий для очистки воды. Для очистных станций важнейшими задачами санитарно-химического анализа являются контроль за процессами очистки и оценка эффективности работы каждого сооружения.

Полный санитарно-химический анализ воды проводится на станциях биологической очистки обычно 1 раз в 10 суток. При этом анализируются среднесуточные пробы, поступающих на станцию сточных вод, и пробы сточных вод после каждого этапа очистки. По результатам анализов рассчитывается эффективность работы очистной станции в целом и отдельных сооружений. Кроме того, измеряются среднесуточные расходы поступающих на станцию сточных вод и выходящих очищенных вод.

Каждый показатель качества воды определенным образом увязан с другими показателям. Комплексная оценка состава воды может быть сделана только на основании сопоставления всех показателей санитарно-химического анализа. Однако, в зависимости от целей выполнения анализа могут быть выделены наиболее значимые показатели. Расчет необходимой степени очистки, прежде всего, выполняется по показателям взвешенных веществ и по БПК.

Сточные воды считаются слабозагрязненными при концентрации взвешенных веществ и величине БПКполн , 100 мг/л каждый, средне загрязненными - при концентрации взвешенных веществ и БПКполн -100-500 мг/л, при величине этих же показателей более 500 мг/л - концентрированными.

Количество органических примесей, поддающихся биохимическому окислению, может быть оценено разностью ХПК - БПКполн, отношение величин БПКполн и ХПК также характеризует способность примесей сточных вод к биохимическому окислению. Для бытовых сточных вод это отношение составляет величину 0,86, а для производственных - изменяется в широких пределах, но, как правило, оказывается ниже, чем для бытовых. Для сточных вод, прошедших сооружения биологической очистки, соотношение величин БПКполн и ХПК существенно уменьшается.

Рассмотрение показателей БПК, аммонийного азота и фосфатов позволяет оценить количество биогенных элементов, необходимых для процесса биологической очистки. В соответствии со СНиП 2.03.04-85 отношение БПКполн :N:Р должно соответствовать пропорции 100:5:1.

III МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, физико-химические и биохимические. В процессе очистки сточных вод образуются осадки, которые подвергаются обезвреживанию, обеззараживанию, обезвоживанию, сушке, возможна последующая утилизация осадков. Если по условиям сброса сточных вод в водоем, требуется более высокая степень очистки, то после сооружений полной биологической очистки сточных вод устраивают сооружения глубокой очистки. В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» сточные воды после очистки перед сбросом в водоем подвергают обеззараживанию с целью уничтожения патогенных микроорганизмов.

Сооружения механической очистки сточных вод предназначены для задержания нерастворенных примесей. К ним относятся решетки, сита, песколовки, отстойники и фильтры различных конструкций.

Решетки и сита предназначены для задержания крупных загрязнений органического и минерального происхождения. Песколовки служат для выделения примесей минерального состава, главным образом, песка. Отстойники задерживают оседающие и плавающие загрязнения сточных вод.

Для очистки производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнения, применяют сооружения, называемые жироловками, нефтеловушками, масло- и смолоуловителями и др.

Сооружения механической очистки сточных вод являются, предварительной стадией перед биологической очисткой. При механической очистке городских сточных вод удается задержать до 60% нерастворенных загрязнений.

Физико-химические методы очистки городских сточных вод, с учетом технико-экономических показателей, используют весьма редко. Эти методы, в основном, применяют для очистки производственных сточных вод.

К методам физико-химической очистки производственных сточных вод относятся: реагентная очистка, сорбция, экстракция, эвапорация, дегазация, ионный обмен, озонирование, электрофлотация, хлорирование, электродиализ и др.

Биологические методы очистки сточных вод основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, которые минерализуют растворенные органические соединения, являющиеся для микроорганизмов источниками питания. Сооружения биологической очистки условно могут быть разделены на два вида. К первому виду относятся сооружения, в которых процесс биологической очистки протекает в условиях, близких к естественным (поля фильтрации и биологические пруды). В сооружениях второго вида аналогичная очистка осуществляется в искусственно созданных условиях - в аэротенках и биофильтрах.

Глубокая очистка сточных вод может потребоваться, если в сточной воде после полной биологической очистки перед сбросом в водоем необходимо снизить концентрацию взвешенных веществ, величину показателей БПК, ХПК и др.

При глубокой очистке сточных вод, главным образом, от взвешенных веществ используются фильтры различных конструкций. Для глубокой очистки от растворенных органических веществ применяют сорбцион-ные, биосорбционные, озонаторные и другие установки. Глубокая очистка сточных вод от соединений азота и фосфора может осуществляться физико-химическими и биологическими методами.

Дезинфекция сточных вод является заключительным этапом их обработки перед сбросом в водоем. Цель дезинфекции - уничтожение патогенных микроорганизмов, содержащихся в сточной воде. Наибольшее распространение получил способ дезинфекции путем введения в воду газообразного хлора. Возможно обеззараживание сточных вод озоном, используются бактерицидные ультрафиолетовые лампы.

Обработка осадков сточных вод, образующихся в процессах очистки, заключается в снижении их влажности и уменьшении объема, в процессе обработки осадки обеззараживаются.

Загрязнения, задерживаемые решетками, вывозят с территорий станций очистки, либо дробятся и обрабатываются совместно с осадками из отстойников. Песок из песколовок обезвоживается на песковых площадках и также вывозится или отмывается от органических загрязнений, подсушивается и используется в планировочных работах.

Осадок из первичных отстойников и уплотненный осадок из вторичных отстойников (активный ил) направляются в метантенки - герметичные резервуары, в которых под действием анаэробных микроорганизмов минерализуются органические вещества. Вместо метантенков применяется метод анаэробной стабилизации.

Дальнейшее снижение влажности осадков может достигаться в аппаратах механического действия - на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах.

Иловые площадки устраиваются для обезвоживания в естественных условиях сброженного в метантенках осадка.

Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий

Основным направлением уменьшения сброса сточных вод и загрязнения ими водоемов является создание замкнутых систем водного хозяйства.

Под замкнутой системой водного хозяйства промышленного предприятия понимается система, в которой вода используется в производстве многократно без очистки или после соответствующей обработки, исключающей образование каких-либо отходов и сброс сточных вод в водоем.

Под замкнутой системой водного хозяйства территориально-промышленного комплекса, района или центра понимается система, включающая использование поверхностных вод, очищенных цро-мышленных и городских сточных вод на промышленных предприятиях, на земледельческих полях для орошения при выращивании сельскохозяйственных культур, для полива лесных угодий, для поддержания объема (уровня) воды водоемов, исключающих образование каких-либо отходов и сброс сточных вод в водоем.

Подпитка замкнутых систем свежей водой допускается в случае, если недостаточно очищенных сточных вод для восполнения потерь воды в этих системах, допускается также расход ее в технологических операциях, в которых очищенные сточные воды не могут быть использованы по условиям технологии или гигиены. Свежая вода расходуется только для питьевых и хозяйственно-бытовых целей.

Необходимость создания замкнутой системы производственного водоснабжения обусловлена:

дефицитом воды;

исчерпанием ассимилирующей разбавляющей и самоочищающей способности водного объекта, принимающего сточные воды;

экономическими преимуществами перед очисткой сточных вод до требований, предъявляемых водоохранным контролем.

Таким образом, организация замкнутой системы целесообразна, когда затраты на рекуперацию воды и веществ, выделенных из сточной воды и переработанных до товарного продукта или вторичного сырья, ниже суммарных затрат на водоподготовку и очистку- сточной воды до показателей, позволяющих сбрасывать ее в водные объекты без загрязнения последних. В тех случаях, когда создание замкнутых систем водоснабжения диктуется экологическими требованиями, должен быть выбран оптимальный вариант с экономической точки зрения.

Замкнутая система должна обеспечить рациональное использование воды во всех технологических процессах, максимальную рекуперацию компонентов сточных вод, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат, нормальные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала, исключение загрязнения окружающей среды.

Очищенная вода должна соответствовать качеству технологической воды. Замкнутые системы водного хозяйства следует вводить на вновь строящихся предприятиях и на действующих, подлежащих реконструкции. В последнем случае, внедрение замкнутых систем идет постадийно с постоянным увеличением оборотного водоснабжения по мере усовершенствования технологии.

Оценка систем водного хозяйства проводится путем сравнения следующих показателей: удельного расхода воды, в том числе свежей, на единицу продукции; удельного расхода реагентов, электроэнергии и тепла на очистку сточных вод; абсолютного количества товарного продукта, получаемого при очистке сточных вод; экономических показателей, в том числе себестоимости, рентабельности, фондоемкости, фондоотдачи; годового экономического эффекта по приведенным затратам; экологических показателей (о закачке жидких отходов в подземные горизонты, складировании твердых отходов, о состоянии воздушного бассейна, флоры и фауны).

Механические методы очистки сточных вод

Удаление взвешенных частиц из сточных вод

Промышленные и бытовые сточные воды содержат взвешенные частицы малорастворимых и нерастворимых веществ. Взвешенные примеси подразделяются на твердые и жидкие, образуют с водой дисперсную систему. В зависимости от размера частиц дисперсные системы делят на три группы: 1) грубодисперсные системы с частицами размером более 0,1 мкм (суспензии и эмульсии); 2) коллоидные системы с частицами размером от 0,1 мкм — 1 нм; 3) истинные растворы, имеющие частицы, размеры которых соответствуют размерам отдельных молекул или ионов.

Д.ля удаления взвешенных частиц из сточных вод используют гидромеханические процессы (периодические и непрерывные) процеживания, отстаивания (гравитационное и центробежное) фильтрование. Выбор метода зависит от размера частиц примесей, физико-химических свойств и концентрации взвешенных частиц, расхода сточных вод и необходимой степени очистки.

При неравномерном образовании сточных вод на производстве перед передачей на очистные сооружения их усредняют по расходe и концентрации в усреднителях различной конструкции. Этим обеспечивается устойчивость процессов очистки.

Процеживание и отстаивание

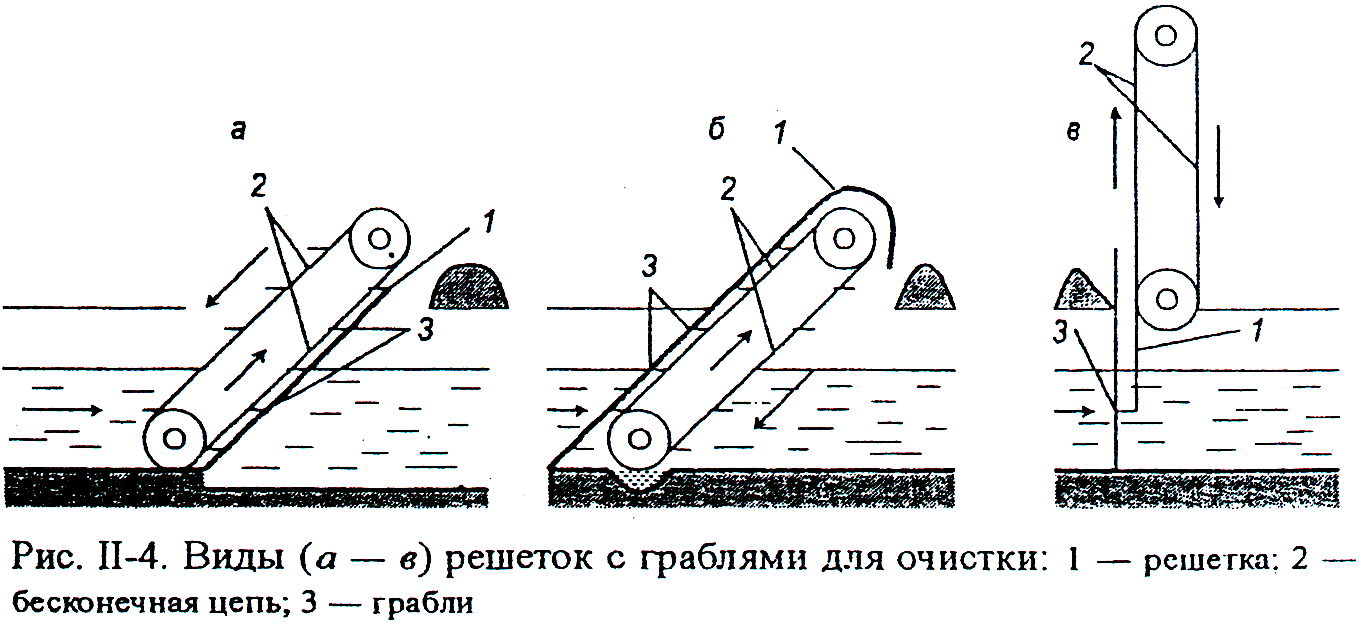

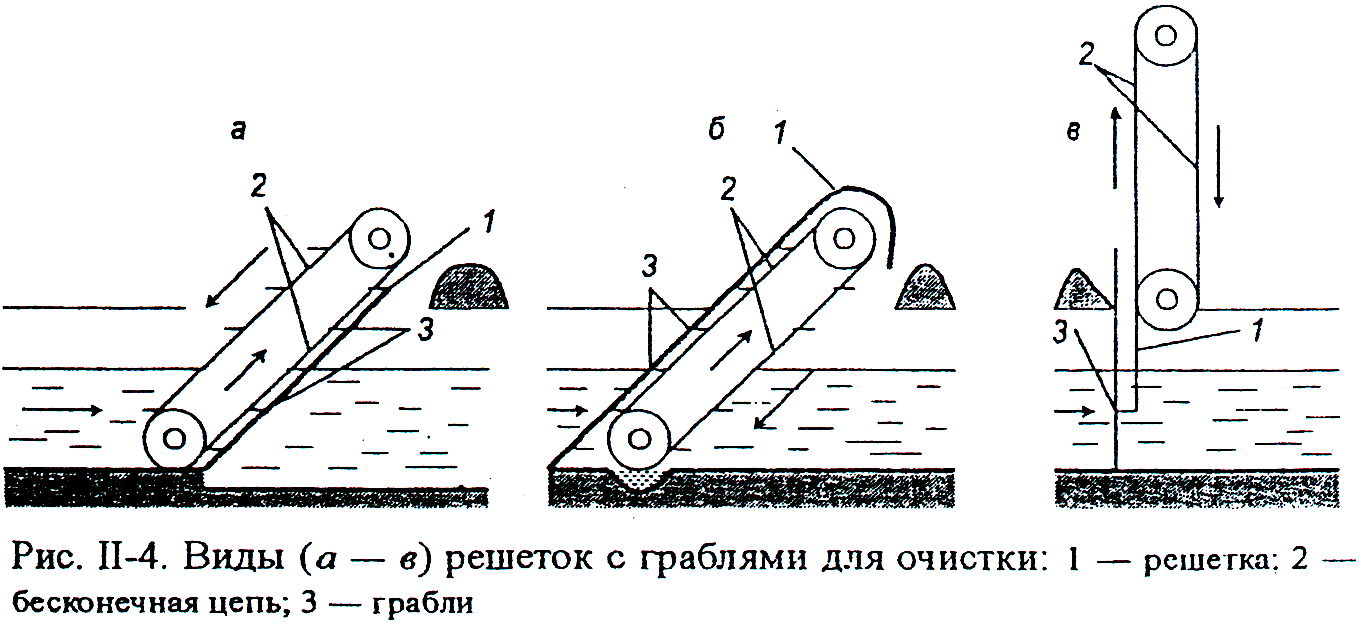

Процеживание. Перед более тонкой очисткой сточные воды процеживают через решетки и сита, которые устанавливают перед отстойниками с целью извлечения из них крупных примесей, которые могут засорить трубы и каналы. Решетки могут быть неподвижными, подвижными, а также совмещенными с дробилками (комминуторы). Наибольшее распространение имеют неподвижные решетки. Решетки изготовляют из металлических стержней и устанавливают на пути движения сточных вод под утлом 60-75°. Стержни могут иметь круглое или прямоугольное сечение. Стержни с круглым сечением имеют меньшее сопротивление, но быстрей засоряются, поэтому чаще используют прямоугольные стержни, закругленные со стороны входа воды в решетку. Решетки очищают граблями, которые могут быть установлены по-разному (Рис. II-4).

Ширина прозоров в решетке равна 16-19мм. Скорость сточной воды между стержнями принимается равной 0,8-1 м/с.

Отстаивание. Отстаивание применяют для осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей. Осаждение происходит под действием силы тяжести. Для проведения процесса используют песколовки, отстойники и осветлители. В осветлителях одновременно с отстаиванием происходит фильтрация сточных вод через слой взвешенных частиц.

Как правило, сточные воды содержат взвешенные частицы различной формы и размера. Такие воды представляют собой полидисперсные гетерогенные агрегативно-неустойчивые системы. В процессе осаждения размер, плотность и форма частиц, а также физические свойства системы изменяются. Кроме того, при слиянии различных по химическому составу сточных вод могут образовываться твердые вещества, в том числе и коагулянты. Эти явления также оказывают влияние на форму и размеры частиц. Все это усложняет установление действительных закономерностей процесса осаждения.

Свойства сточных вод, естественно, отличаются от свойств чистой воды. Они имеют более высокую плотность и вязкость.

Песколовки. Их применяют для предварительного выделения минеральных и органических загрязнений (0,2-0,25 мм) из сточных вод. Горизонтальные песколовки представляют собой резервуары с треугольным или трапецеидальным поперечным сечением. Глубина песколовок 0,25-1 м. Скорость движения воды в них не превышает 0,3 м/с. Разновидностью горизонтальных песколовок являются песколовки с кротовым движением воды в виде круглого резервуара конической формы с периферийным лотком для протекания сточной воды. Осадок собирается в коническом днище, откуда его направляют на переработку или в отвал. Применяются при расходах до 7000 м3/сут. Вертикальные песколовки имеют прямоугольную или круглую форму, в них сточные воды движутся с вертикальным восходящим потоком со скоростью 0,05 м/с.

Конструкцию песколовки выбирают в зависимости от количества сточных вод, концентрации взвешенных веществ. Наиболее часто используют горизонтальные песколовки.

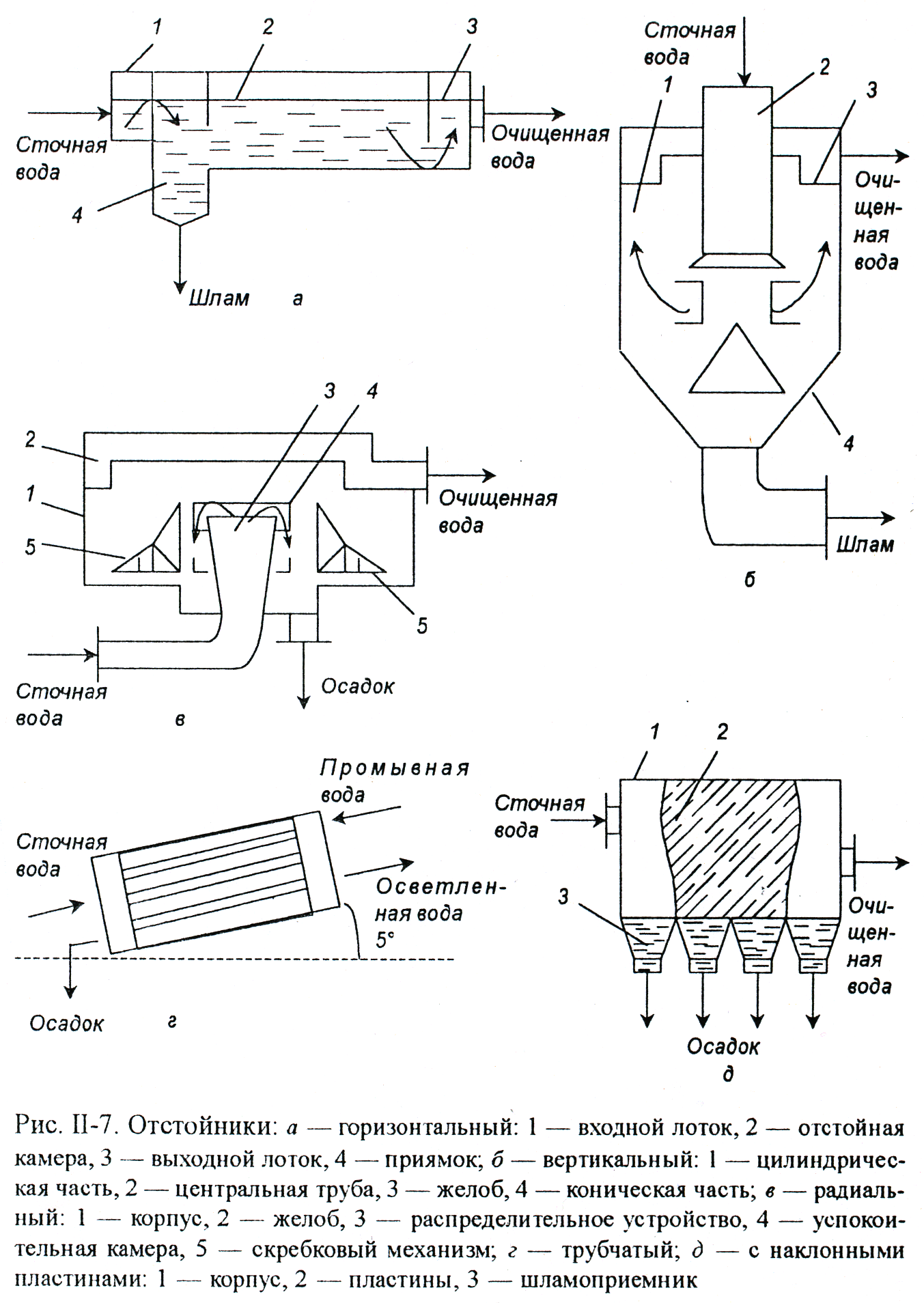

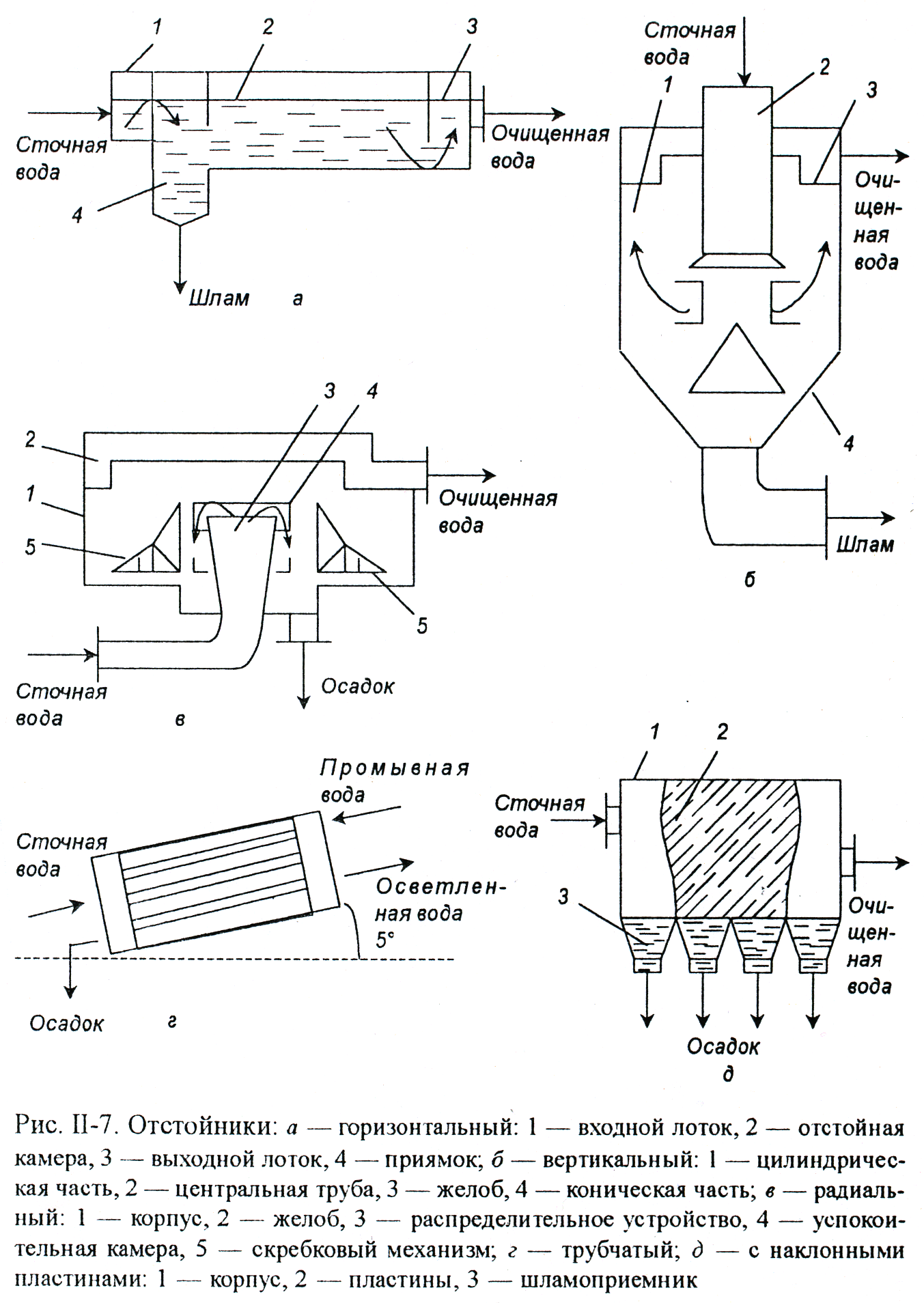

Горизонтальные отстойники. Они представляют собой прямоугольные резервуары, имеющие два и более одновременно работающих отделения (Рис. II-7, а). Вода движется с одного конца отстойника к другому.

Глубина отстойников равна Н = 1,5-4 м, длина 8-12 м, а ширина коридора 3-6 м. Равномерное распределение сточной воды достигается при помощи поперечного лотка. Горизонтальные отстойники рекомендуется применять при расходах сточных вод свыше 15000 м3/сут. Эффективность отстаивания достигает 60%.

В отстойнике каждая частица движется с потоком воды со скоростью w и под действием силы тяжести вниз — wОС. Таким образом, скорость перемещения каждой частицы будет представлять равнодействующую двух этих скоростей. В отстойнике успеют осесть только те частицы, траектория которых пересекает дно отстойника в пределах его длины. Горизонтальную скорость движения воды в отстойнике принимают не более 0,01 м/с. Продолжительность отстаивания 1-3 ч.

Вертикальные отстойники. Отстойник представляет собой цилиндрический (или квадратный в плане) резервуар с коническим днищем (Рис. II-7, б). Сточную воду подводят по центральной трубе. После поступления внутрь отстойника вода движется снизу вверх к желобу. Для лучшего ее распределения и предотвращения образования мути трубу делают с раструбом и распределительным щитом. Таким образом, осаждение происходит в восходящем потоке, скорость которого равна 0,5-0,6 м/с. Высота зоны осаждения — 4-5 м. Каждая частица движется с водой вверх со скоростью v и под действием силы тяжести вниз wОС . Поэтому различные частицы будут занимать различное положение в отстойнике. При wОС v будут быстро оседать, при wОС v — уноситься вверх. Эффективность осаждения вертикальных отстойников ниже на 10-20%, чем в горизонтальных.

Радиальные отстойники. Они представляют собой круглые в плане резервуары (Рис. II-7, в). Вода в них движется от центра к периферии. При этом минимальная скорость наблюдается у периферии. Такие отстойники применяют при расходах сточных вод свыше 20 000 м3/сут. Глубина проточной части отстойника — 1,5-5 м, а отношение диаметра к глубине от 6 до 30. Обычно используют отстойники диаметром 16-60 м. Эффективность их осаждения составляет 60%.

Повысить эффективность отстаивания можно путем увеличения скорости осаждения, увеличив размеры частиц коагуляцией и флокуляцией или уменьшив вязкость сточной воды путем нагревания. Кроме того, можно увеличить площадь отстаивания и проводить процесс осаждения в топком слое жидкости. В последнем случае используют трубчатые и пластинчатые отстойники. При малой глубине отстаивания процесс протекает за короткое время (4-10 мин), что позволяет уменьшить размеры отстойников.

Рабочими элементами трубчатых отстойников являются трубки диаметром 25-50 мм и длиной 0,6-1 м. Трубки можно устанавливать с малым (до 5°) и большим (45-60°) наклоном. Трубчатый отстойник с небольшим наклоном работает периодически. Сначала проводят отстаивание, затем промывку трубок от осадка. Для успешного проведения процесса необходимо равномерное распределение воды по трубкам и ламинарный режим движения. Такие отстойники используют для осветления сточных вод с небольшим содержанием взвешенных частиц при расходах 100-10000 м3/сут. Гидравлическая нагрузка у отстойников 6-10 м3/ч на 1 м* входного сечения трубок. Эффективность очистки 80-83%.

В трубчатых отстойниках с большим наклоном вода проходит снизу вверх, а осадок непрерывно сползает по дну трубок в шламовое пространство. Непрерывное удаление осадка исключает необходимость промывки трубок. Отстойники этого типа могут быть изготовлены из пластмассовых блоков, которые устанавливают в корте ах обычных отстойников. Гидравлическая нагрузка отстойников с большим наклоном труб от 2,4 до 7,2 м3/ч на 1 м2 входного сечения труб.

Удаление всплывающих примесей

Процесс отстаивания используют и для очистки производственных сточных вод от нефти, масел, смол, жиров и др. Очистка от всплывающих примесей аналогична осаждению твердых веществ. Различие заключается в том, что плотность всплывающих частиц меньше, чем плотность воды. Для улавливания частичек нефти используют нефтеловушки. Для улавливания жиров применяют жироловушки. Схема горизонтальной прямоугольной нефтеловушки показана на рисунке Рис. II-10, а.

Всплывание нефти на поверхность воды происходит в отстойной камере. При помощи скребкового транспорта нефть подают к нефтесборным трубам, через которые она удаляется. Скорость движения воды в нефтеловушке изменяется в пределах 0,005—0,01 м/с. Для частичек нефти диаметром 80-100 мкм скорость всплывания равна 1-4 мм/с. При этом всплывает 96-98% нефти. Горизонтальные нефтеловушки имеют не менее двух секций. Ширина секций 2-3м, глубина отстаиваемого слоя воды 1,2-1,5м; продолжительность отстаивания не менее 2 ч.

Имеются также радиальные и полочные тонкослойные нефтеловушки, представляющие собой усовершенствованные конструкции горизонтальных нефтеловушек. Они имеют меньшие габариты и более экономичны. Расстояние между полками равняется 50 мм, угол наклона полок 45°, время пребывания сточных вод в зоне отстаивания 2-4 мин, толщина слоя всплывающих нефтепродуктов 0,1 м; остаточное содержание их в воде 100 мг/л.

Сточные воды маслозаводов, фабрик первичной обработки шерсти, мясокомбинатов, столовых содержат жиры. Для их улавливания используют жироловушки, которые устроены аналогично нефтеловушкам. Для увеличения эффективности удаления из вод жира применяют аэрированные жироловушки.

Фильтрование

Фильтрование применяют для выделения из сточных вод тонкодиспергированных твердых или жидких веществ, удаление которых отстаиванием затруднено. Разделение проводят при помощи пористых перегородок, протекающих жидкость и задерживающих диспергированную фазу. Процесс идет под действием гидростатического давления столба жидкости, повышенного давления над перегородкой или вакуума после перегородки.

Фильтрование через фильтрующие перегородки. Выбор перегородок зависит от свойств сточной воды, температуры, давления фильтрования и конструкции фильтра.

В качестве перегородки используют металлические перфорированные листы и сетки из нержавеющей стали, алюминия, никеля, меди, латуни и др., а также разнообразные тканевые перегородки (асбестовые, стеклянные, хлопчатобумажные, шерстяные, из искусственного и синтетического волокна).

Для химически агрессивных сточных вод при повышенной температуре и значительных механических напряжениях наиболее пригодны металлические перегородки, изготовляемые из перфорированных листов, сеток и пластин, получаемых при спекании сплавов.

Фильтровальные перегородки, задерживающие частицы, должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, достаточной механической прочностью и гибкостью, химической стойкостью и не должны набухать и разрушаться при заданных условиях фильтрования. По материалу, из которого изготовляют перегодки, их разделяют на органические и неорганические, по принципу действия — на поверхностные и глубинные, а по структуре — на гибкие и негибкие.

Глубинные фильтровальные перегородки обычно применяют при осветлении суспензий с малой концентрацией твердой фазы, которая, проникая внутрь перегородки, задерживается в порах, оседает и адсорбируется. На поверхностных, фильтровальных перегородках проникания частиц в поры перегородки не происходит.

Процесс фильтрования проводят с образованием осадка на поверхности фильтрующей перегородки или с закупоркой пор фильтрующей перегородки.

Осадки, которые образуются в процессе фильтрования, могуг быть сжимаемыми и несжимаемыми. Сжимаемые осадки характеризуются уменьшением порозности вследствие уплотнения и увеличением сопротивления с ростом перепада давлений. У несжимаемых осадков порозность и сопротивление потоку жидкости в процессе фильтрования остаются постоянными. К таким осадкам относят вещества минерального происхождения (песок, мел, сода и др.) с размером частиц 100 мкм. Производительность фильтра определяется скоростью фильтрования, т.е. объемом воды, прошедшей в единицу времени через единицу поверхности.

Процесс фильтрования можно проводить при постоянной разности давлений или при постоянной скорости.

Для фильтрования используют различные по конструкции фильтры. Основные требования к ним: высокая эффективность выделения примесей и максимальная скорость фильтрования.

Рис. Ленточный фильтр

Фильтры подразделяют по различным признакам: по характеру протекания процесса — периодические и непрерывные, по виду процесса — для разделения, сгущения и осветления; по давлению при фильтровании — под вакуумом (до 0,085 МПа), под давлением (от 0,3 до 1,5 МПа) или при гидростатическом давлении столба жидкости (до 0,05 МПа); по направлению фильтрования — вниз, вверх или вбок; по конструктивным признакам; по способу съема осадка, наличию промывки и обезвоживания осадка, по форме и положению поверхности фильтрования.

В системах очистки сточных вод используют фильтры периодического действия: нутч-фильтры, листовые и фильтр-прессы и фильтры непрерывного действия: барабанные, дисковые, ленточные.

Из фильтров периодического действия наиболее простыми по устройству являются нутч - или друк-фильтры. Они предназначены для разделения нейтральных, кислых и щелочных суспензий. Фильтры представляют собой емкость с ложным перфорированным днищем, на котором закреплена фильтровальная ткань. Нижняя часть фильтра присоединяется к вакуумной системе через ресивер. Осадок, накапливающийся на ткани, удаляют вручную.

Для разделения труднофильтруемых суспензий применяют фильтр-прессы., работающие при давлении 0,3-1,2 МПа. Рамные фильтр-прессы используют при фильтровании разных суспензий; предусматривается возможность промывки и продувки осадка.

Фильтр-пресс ФПАКМ имеет поверхность фильтрования 2,5, 5 и 12,5 м2 его применяют для очистки сточных вод химических производств. Он работает под давлением 1,5 МПа, обеспечивает эффективную промывку осадка, отличается минимальным временем вспомогательных операций.

Листовой фильтр представляет собой емкость, в которой размещены листовые элементы. Фильтровальный элемент представляет собой полую раму с проволочной сеткой, обтянутую снаружи фильтровальной тканью. Суспензия поступает внутрь аппарата. В процессе фильтрования осадок намывается на фильтровальный элемент, а фильтрат непрерывно отводится из емкости. По окончании процесса фильтрования осадок сжатым воздухом удаляют с фильтрующих элементов внутрь емкости и выводят через специальный штуцер. Наиболее эффективно листовые фильтры используют в процессах сгущения суспензий.

Для разделения труднофильтруемых суспензий разработаны непрерывные высокопроизводительные барабанные вакуум-фильтры со сходящим полотном и поверхностью фильтрования до 40 м2 (рис. II-11). При вращении барабана жидкая фаза поступает в его внутреннюю полость под действием вакуума, а через распределительное устройство выводятся из барабана. Твердая фаза собирается на поверхности полотна, от которого отделяется ножом. Регенерация ткани производится промывной жидкостью, подаваемой под давлением через систему насадок.

Стенная вода

Промывная вода

Рис. II-11. Барабанный вакуум-фильтр со сходящим полотном: 1 — фильтровальная ткань; 2, 5, 7 — ролики; 3 — нож; 4 — сопло для подачи промывной воды; 6-— лоток для удаления промывной жидкости; 8 — корыто

Для различных целей очистки сточных вод и для обезвоживания осадков широко применяют барабанные, дисковые и ленточные вакуум-фильтры непрерывного действия. Барабанные вакуум фильтры используют для разделения суспензий, быстро образующих осадок. Дисковые фильтры предназначены преимущественно для фильтрования суспензий с невысокой скоростью осаждения твердой фазы, а также для разделения легкоиспаряющихся, вязких, окисляемых и токсичных суспензий.

Фильтры с зернистой перегородкой. В процессах очистки сточных вод как правило приходится иметь дело с большим количеством воды, поэтому применяют фильтры, для работы которых не требуется высоких давлений. Исходя из этого, используют фильтры с сетчатыми элементами (микрофильтры и барабанные сетки) и фильтры с фильтрующим зернистым слоем.

Механизмы извлечения частиц из воды сводятся к следующим: 1) процеживание, при котором извлечение частиц является чисто механическим; 2) гравитационное осаждение; 3) инерционное захватывание; 4) химическая адсорбция; 5) физическая адсорбция; 6) адгезия; 7) коагуляционнос осаждение; 8) биологическое выращивание. В общем случае эти механизмы могут действовать совместно, и процесс фильтрования состоит из трех стадий: 1) перенос частиц на поверхность вещества, образующего слой; 2) прикрепление к поверхности; 3) отрыв от поверхности.

По характеру механизма задерживания взвешенных частиц различают два вида фильтрования: 1) фильтрование через пленку (осадок) загрязнений, образующуюся на поверхности зерен загрузки; 2) фильтрование без образования пленки загрязнений. В первом случае задерживаются частицы, размер которых больше пор материала, а затем образуется слой загрязнений, который является также фильтрующим материалом. Такой процесс характерен для медленных фильтров, которые работают при малых скоростях фильтрования. Во втором случае фильтрование происходит в толще слоя загрузки, где частицы загрязнений удерживаются на зернах фильтрующего материала адгезионными силами. Такой процесс характерен для скоростных фильтров. Величина сил адгезии зависит от крупности и формы зерен, от шероховатости поверхности и ее химического состава, от скорости потока и температуры жидкости, от свойств примесей.

Фильтры с зернистым слоем подразделяют на медленные и скоростные, открытые и закрытые. Высота слоя в открытых фильтрах равна 1-2 м, в закрытых 0,5-1 м. Напор воды в закрытых фильтрах создается насосами.

Медленные фильтры используют для фильтрования некоагулированных сточных вод. Они представляют собой бетонные или кирпичные резервуары с дренажным устройством, на котором расположен зернистый слой. Скорость фильтрования в них зависит от концентрации взвешенных частиц: до 25 мг/л принимают скорость фильтрования 0,2-0,33 м/ч; при 25-30 мг/л — 0,1-0,2 м/ч. Достоинством фильтров является высокая степень очистки сточных вод. Недостатки: большие размеры, высокая стоимость и сложная очистка от осадка.

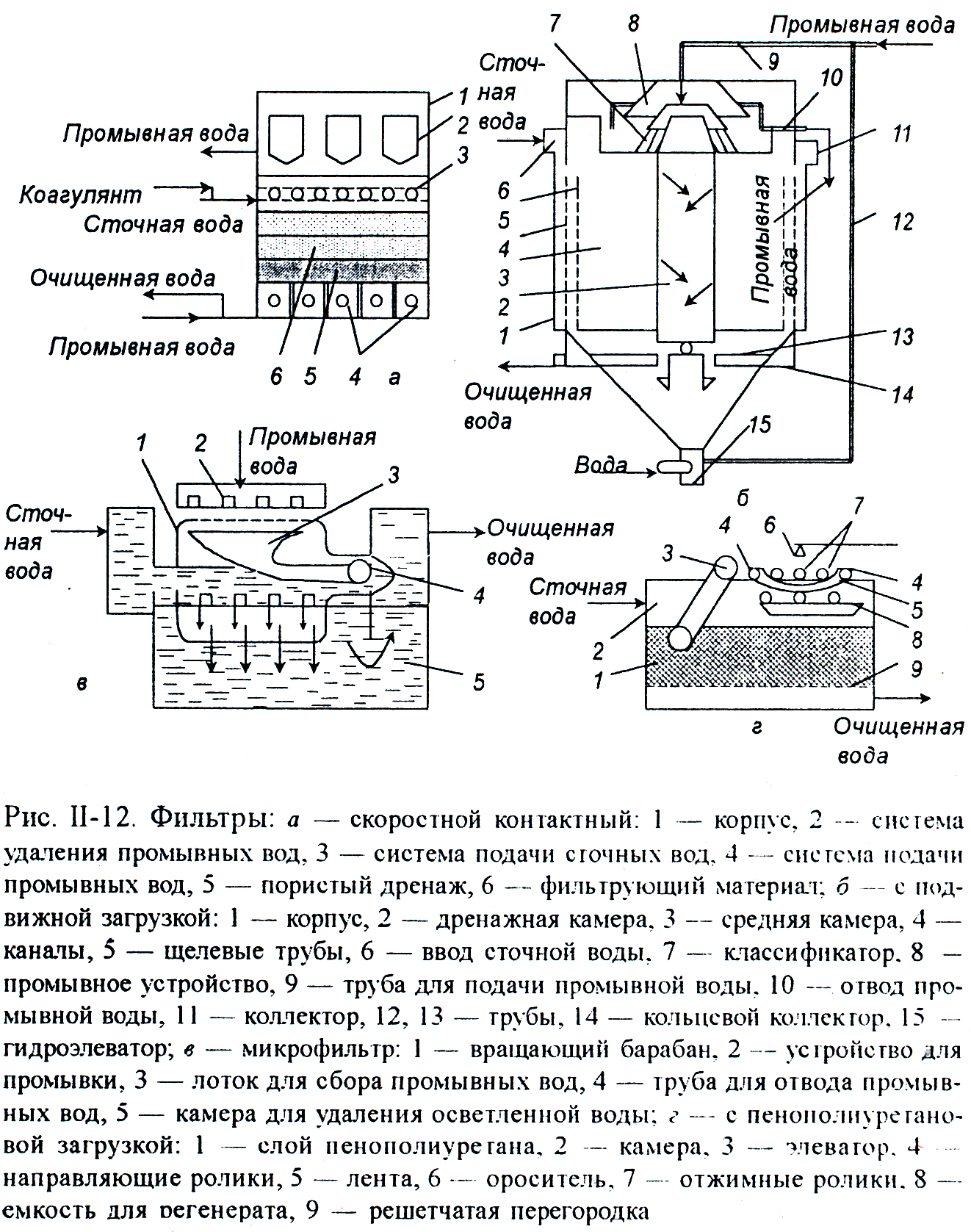

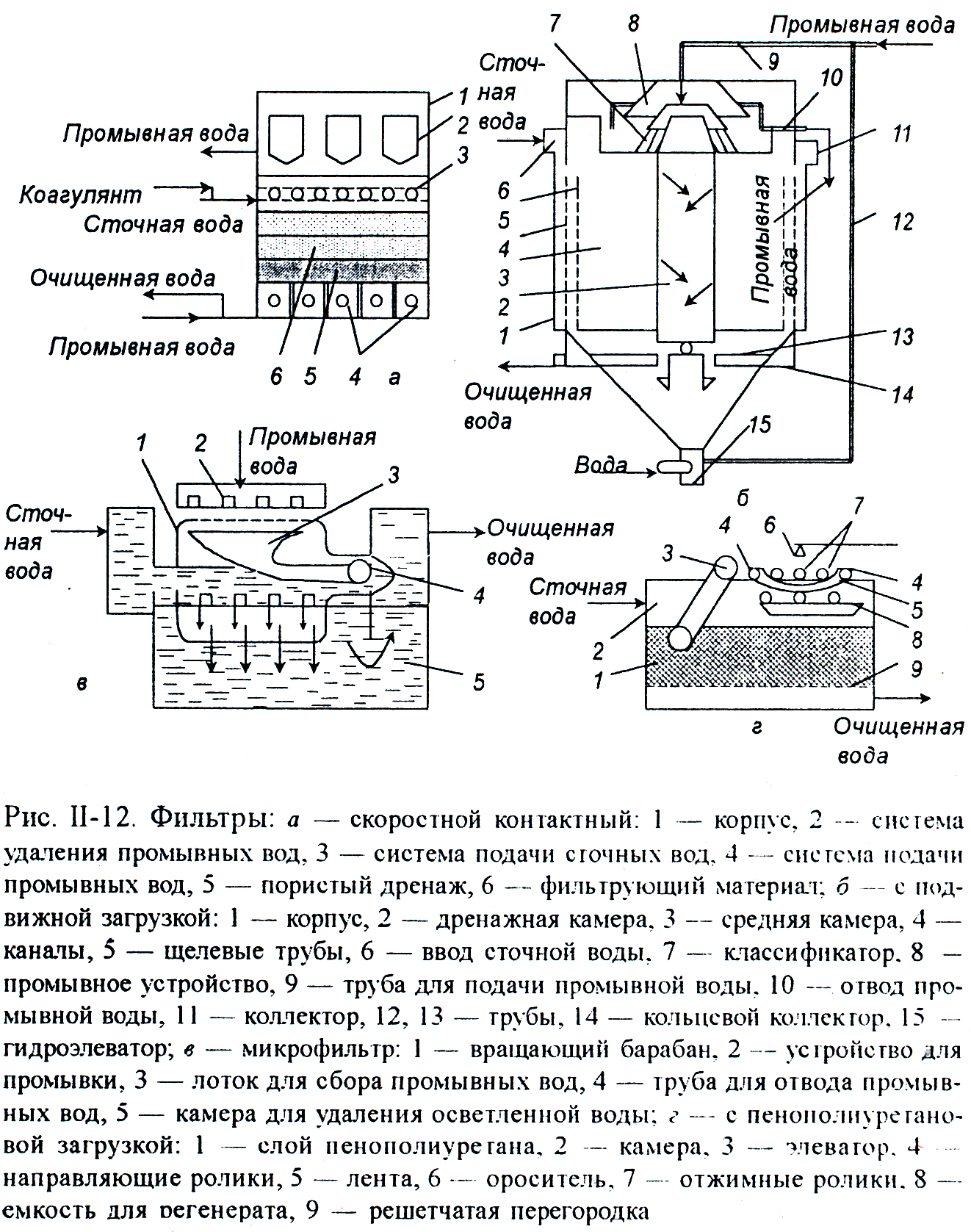

Скоростные фильтры могут быть двух типов: однослойные и многослойные. У однослойных фильтров фильтрующий слой состоит из одного и того же материала, у многослойных—из различных материалов. Схема одного из скоростных фильтров показана на рис.II-12. а.

Сточную воду подают внутрь фильтра, где она проходит через фильтрующий материал и дренаж и удаляется из фильтра. После засорения фильтрующего материала проводят промывку подачей промывных вод снизу вверх. Дренажное устройство выполняют из пористобетонных сборных плит. На нем размещают фильтрующий материал (в 2-4 слоя) одного гранулометрического состава. Общая высота слоя загрузки равняется 1,5-2 м. Скорость фильтрования принимается равной 12-20 м/ч.

В многослойных скоростных фильтрах фильтрующий слой состоит из зерен разных материалов. Например, из слоя антрацита и песка. Верхние слои имеют зерна большего размера, чем нижние. Конструкция этих фильтров мало отличается от конструкции однослойных. Они имеют более высокую производительность и большую продолжительность фильтрования.

Выбор типа фильтра для очистки сточных вод зависит от количества фильтрующих вод, концентрации загрязнений и степени их дисперсности, физико-химических свойств твердой и жидкой фаз и от требуемой степени очистки.

Промывку фильтров, как правило, производят очищенной водой (фильтратом), подавая ее снизу вверх. При этом зерна загрузки переходят во взвешенное состояние и освобождаются от прилипших частиц загрязнений. Может быть произведена водо-воздушная промывка, при которой сначала зернистый слой продувают воздухом для разрыхления, а затем подают воду. Интенсивность подачи воздуха изменяется в пределах 18-22 л/(м2 -с), а воды — 6-7 л/(м2 с). Возможна и трехэтапная промывка. Сначала слой продувают воздухом, а затем смесью воздух — вода; на последнем этапе — водой. Продолжительность промывки 5-7 мин.

Особенностью фильтра с подвижной загрузкой является вертикальное расположение фильтрующей загрузки и горизонтальное движение фильтруемой воды. Фильтрующим материалом служит кварцевый песок (1,5-3 мм) или гранитный щебень (3-10 мм). Схема фильтра показана на рис. II-12.6.

Сточная вода поступает в коллектор, откуда через каналы и отверстия поступает в фильтрующий слой. Очищенную воду отводят из фильтра через дренажную камеру. Загрязненный материал перекачивают гидроэлеватором по трубе в промывное устройство. Расчетная скорость фильтрации 15 м/ч; расход промывной воды 1-2% от производительности фильтра; необходимый напор перед фильтром 2-2р м. Эффективность очистки составляет 50-55%.

Достоинства фильтров: большая скорость фильтрации, высокое качество отмывки загрузки от загрязнений, небольшая производственная площадь, занимаемая фильтром. Недостатки: большая металлоемкость, истирание стенок трубопроводов, измельчение и унос песка, сложность эксплуатации.

Удаление взвешенных частиц под действием центробежных сил и отжиманием

Осаждение взвешенных частиц под действием центробежной силы проводят в гидроциклонах и центрифугах.

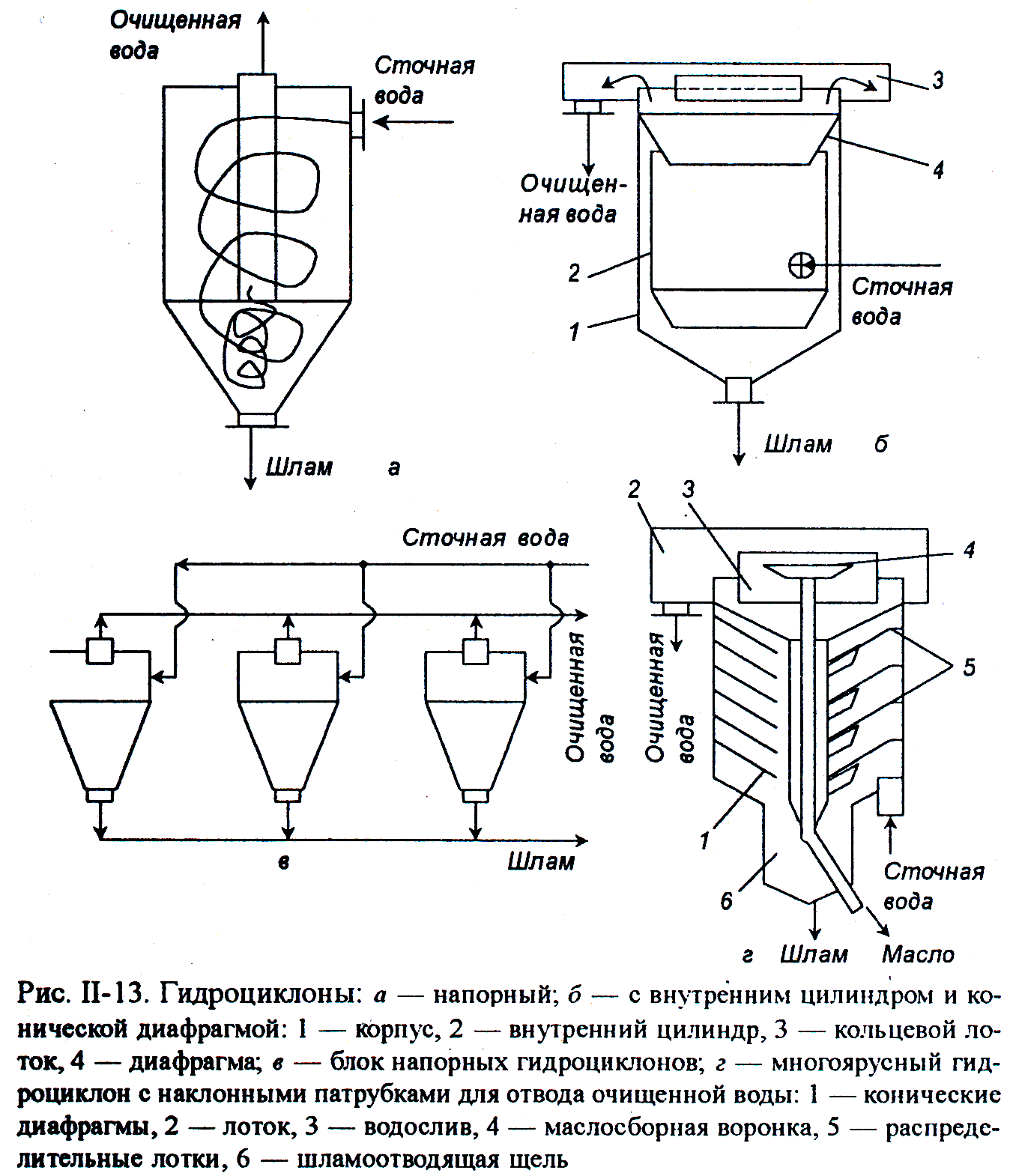

Гидроциклоны. Для очистки сточных вод используют напорные и открытые (низконапорные) гидроциклоны. Напорные гидроциклоны применяют для осаждения твердых примесей, а открытые— для удаления осаждающих и всплывающих примесей. Гидроциклоны просты по устройству, компактны, их легко обслуживать. Они отличаются высокой производительностью и небольшой стоимостью.

При вращении жидкости в гидроциклонах на частицы действуют центробежные силы, отбрасывающие тяжелые частицы к периферии потока, силы сопротивления движущегося потока, гравитационные силы и силы инерции. Силы инерции незначительны, и ими можно пренебречь. При высоких скоростях вращения центробежные силы значительно больше сил тяжести.

Скорость движения частицы в жидкости под действием центробежной силы зависит от ее диаметра d, разности плотностей фаз Δρ, вязкости μ и плотности рс сточной воды и от ускорения центробежного поля I .

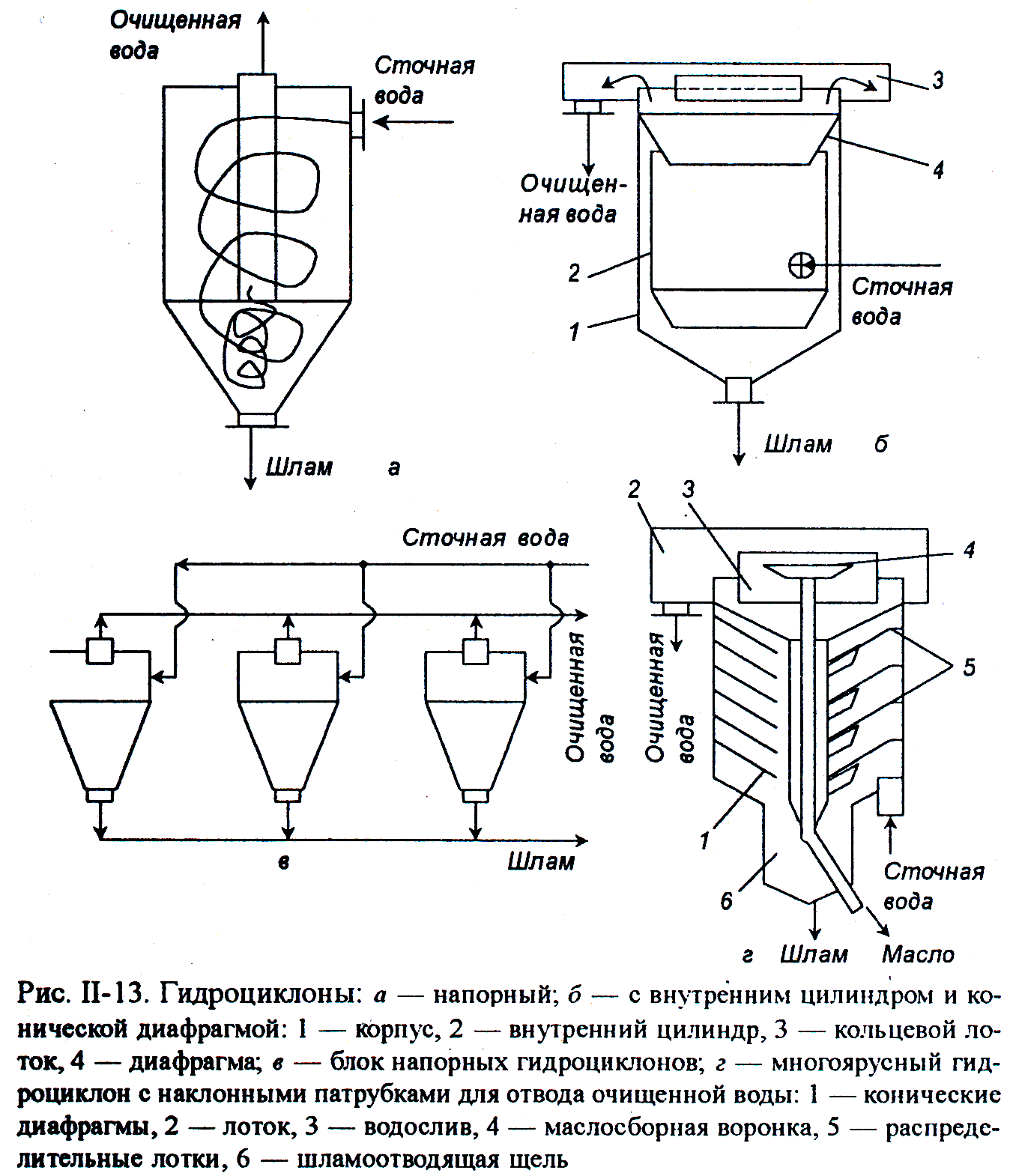

Кроме физических свойств жидкости на эффективность работы гидроциклонов влияют конструктивные параметры (диаметр аппарата и устройство впускных и сливных патрубков). Из напорных гидроциклонов наибольшее распространение получил аппарат конической формы (рис. II-13, а).

Сточную воду тангенциально подают внутрь гидроциклона. При вращении жидкости под действием центробежной силы внутри гидроциклона образуется ряд потоков. Жидкость, войдя в цилиндрическую часть, приобретает вращательное движение и движется около стенок по винтовой спирали вниз к сливу. Часть ее с крупными частицами удаляется из гидроциклона. Другая часть (осветленная) поворачивает и движется вверх около оси гидроциклона. Кроме того, возникают радиальные и замкнутые циркуляционные токи. В центре образуется воздушный столб, давление которого меньше атмосферного. Он оказывает влияние на эффективность гидроциклонов.

Гидроциклоны изготовляются диаметром от 10 до 700 мм. высота цилиндрической части примерно равна диаметр) аппарата. Угол конусности равен 10-20°.

Эффективность гидроциклонов находится на уровне 70%. При уменьшении вязкости сточной воды скорость осаждения частиц в поле центробежных сил увеличивается. С ростом плотности жидкости уменьшается разность плотностей фаз и для частиц тяжелее воды. Это сопровождается снижением их скорости движения в центробежном поле, а для частиц легче воды — увеличением скорости движения.

Скорость осаждения пропорциональна квадрату скорости вращения частиц. Эту величину в первом приближении можно считать равной скорости воды на входе в аппарат. Скорость воды на входе можно увеличить уменьшением площади сечения входного патрубка или увеличением расхода жидкости. Однако это можно делать до определенного предела, так как при увеличении расхода воды снижается время пребывания ее в гидроциклоне, а при уменьшении сечения патрубка возрастает турбулентное перемешивание, которое отрицательно сказывается на скорости осаждения частиц.

Для снижения скорости жидкости на входе в циклон в патрубке устраивают специальные вращающиеся распределительные устройства, напоминающие роторы турбин. Такие аппараты называют турбогидроциклонами.

Гидроциклоны малого диаметра объединяют в общий агрегат, в котором они работают параллельно. Такие аппараты называют мультигидроциклонами. Мультициклоны наиболее эффективны при очистке небольших количеств воды от тонкодиспергированных примесей. Увеличение производительности этих аппаратов достигается путем компоновки их в блоки со значительным числом рабочих единиц (рис. II-13, б). Для глубокой очистки.„последовательно устанавливают гидроциклоны разных типоразмеров.

Открытые (безнапорные) гидроциклоны. Их применяют для очистки сточных вод от крупных примесей (гидравлической крупностью 5 мм/с). От напорных гидроциклонов они отличаются большей производительностью и меньшим гидравлическим сопротивлением. Схема одного из гидроциклонов — с внутренним цилиндром и конической диафрагмой показана на рис. II-13, б.

Сточную воду тангенциально подают в пространство, ограниченное внутренним цилиндрам. Поток по спирали движется вверх. Дойдя до верха цилиндра, он разделяется на два потока. Один из них (осветленная вода) движется к центральному отверстию диафрагмы и. пройдя се. попадает в лоток. Другой поток со взвешенными частицами направляется в пространство между стенками цилиндра и гидроцилиндра и поступает в коническую его часть.

Многоярусные гидроциклоны. В многоярусных гидроциклонах рабочий объем разделен коническими диафрагмами на несколько ярусов, каждый из которых работает самостоятельно. В этой конструкции использован принцип тонкослойного отстаивания (более полное использование объема аппарата, уменьшение времени пребывания при одинаковой степени очистки). Схема гидроциклона показана на рис. II-13, г.

Сточная вода из аванкамер через щели поступает в пространство между ярусами, где движется по спирали к центру. При этом происходит осаждение из нее твердых частиц на нижние диафрагмы ярусов. Осадок сползает и через щели попадает в коническую часть. Осветленная вода попадает в кольцевой поток.

Конструктивные размеры многоярусных гидроциклонов: диаметр 3-6 м; высота яруса 130-200 мм; число ярусов 4-20; диаметр отверстия диафрагмы 0,6-1,4 м; ширина шламоотводящей щели 100 мм; число впусков 3; скорость воды на входе в аппарат принимается равной 0,5 м/с.

Центрифуги. Для удаления осадков из сточных вод могут быть использованы фильтрующие и отстойные центрифуги. Центробежное фильтрование достигается вращением суспензии в перфорированном барабане, обтянутом сеткой или фильтровальной тканью. Осадок остается на стенках барабана. Его удаляют вручную или ножевым съемом. Такое фильтрование наиболее эффективно, когда надо получать продукт с наименьшей влажностью и требуется промывка осадка.

Фильтрующие центрифуги применяют для разделения суспензий, когда требуется высокая степень обезвоживания осадка и эффективная его промывка, а также в тех случаях, когда используется обезвоженный осадок и достаточно чистый фильтрат.

Центрифуги могут быть периодического или непрерывного действия; горизонтальными, вертикальными или наклонными; различаются по расположению вала в пространстве; по способу выгрузки осадка из ротора (с ручной, ножевой, поршневой, шнековой или центробежной выгрузкой). Они могут быть в герметизированном и негерметизированном исполнении.