СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ

Дети-сироты - они ничьи. У них нет семьи, которая стеной оградит от враждебного мира. За них некому заступиться и сами за себя постоять они тоже не могут. Поэтому оказывать помощь им должно общество и государство.

У каждого социального явления есть своя история. Отказ от ребёнка – феномен старый, как сам мир. Культура прошла длинный путь от обычного явления убийства нежеланных детей (инфантицида), полной власти родителей над своими детьми до запрета на причинение вреда ребёнку и ответственности государства за достойную жизнь каждого члена общества с момента рождения. Сегодня цивилизованное человечество совершенно естественно относится к тому, что необходимо поддерживать людей, которые нуждаются в помощи общества.

На Руси призрение детей - сирот развивалось вместе с внедрением христианства и возлагалось на князей и церковь. «Власть родителей над детьми, и при этом власть обоих родителей, была признана у нас уже во времена язычества», вплоть до права родителей отдавать своих детей в рабство. В древние времена авторитет родителей “был весьма велик и проявлялся и охранялся весьма сильно. У славянских народов далекого прошлого дети освобождались “по смерти одного из родителей из-под власти другого”.

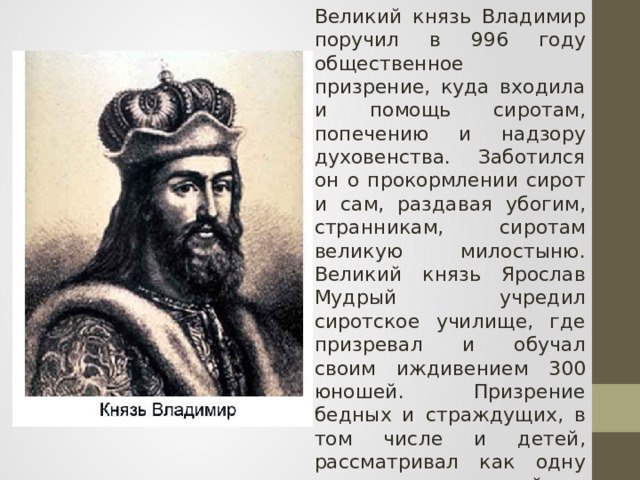

Великий князь Владимир поручил в 996 году общественное призрение, куда входила и помощь сиротам, попечению и надзору духовенства. Заботился он о прокормлении сирот и сам, раздавая убогим, странникам, сиротам великую милостыню. Великий князь Ярослав Мудрый учредил сиротское училище, где призревал и обучал своим иждивением 300 юношей. Призрение бедных и страждущих, в том числе и детей, рассматривал как одну из главнейших обязанностей и Владимир Мономах. В своей Духовной Детям он завещал защищать сироту.

Первый случай опеки над ребенком, упоминавшийся в летописи, относится к 879 году. После смерти родителей опекунами становились те ближайшие родственники, которые в роде занимали место умерших. Например, после смерти князя Игоря, опекуншей над Святославом стала его мать. Что касается существа опекунских отношений, то они были только личными. Опекун заботился только «о воспитании и прокормлении сироты, об охранении его от обид и несправедливостей», а имущество принадлежало всему роду. Никаких имущественных обязанностей опекун не имел, ему принадлежали только права.

В Московском государстве, Крестьянские дети, оставшиеся без родителей, поступали на воспитание или родственников, или посторонних людей вместе со своим имуществом, которое «не быв приведено в известность, расхищается часто корыстолюбивыми воспитателями в свою пользу». Если у осиротевшего ребенка не было никакого имущества, он жил обыкновенно мирским подаянием.

В царствование Ивана Грозного в круг задач государственного правления, осуществляемого с помощью приказов, входило и призрение бедных и страждующих, куда входили и дети-сироты.

В начале 17 века в смутное время особенно заботился о вдовах и сиротах без различия их подданства и вероисповедания Борис Годунов. «Он не щадил никаких средств и ежедневно раздавал в Москве огромные деньги бедным.» Предпринятые Борисом Годуновым меры экономического порядка включали в себя и бесплатную передачу бедным, вдовам, сиротам привезенного из отдаленных районов большого количества хлеба. Чрезвычайные меры по оказанию помощи населению, в том числе и детскому, страдающему от голода, предпринимал и Василий Шуйский.

В середине 17 века при царе Алексее Михайловиче получила свое дальнейшее развитие идея постепенного сосредоточения призрения в руках гражданской власти. В это время были созданы приказы, специально занимавшиеся призрением бедных и сирот.

В 1682 году был подготовлен проект Указа, где из общего числа нищих выделялись нищие безродные дети. Здесь же впервые ставился вопрос об открытии для них специальных домов с целью обучения их грамоте и ремеслам, наукам. Именно этот проект как бы завершал эпоху, когда зародилась идея государственного призрения. Теперь на место полного «нищелюбия», благотворительности исключительно ради спасения души без соотнесения проблем призрения с задачами государства, в которой выдвигалась идея о пользе государства.

Первые специальные государственные учреждения для детей-сирот были открыты в 18 веке. Так, в 1706 году Новгородский митрополит Иов построил за собственный счет при Холмово-Успенском монастыре воспитательный дом для незаконнорожденных и подкидных младенцев.

При Петре 1, который 4 ноября 1715 г. издал указ, предписывавший устраивать в Москве и других городах России госпитали для незаконнорожденных детей. Причем практиковался анонимный принос младенцев через окно. Содержались госпитали частично за счет городских доходов, а также пожертвований частных лиц и церкви. Каждый такой госпиталь вверялся надзирательнице, в обязанность которой входили уход и надзор за воспитанием призреваемых детей, когда же они подрастали, их отдавали в учение мастерству (мальчики) или в услужение в семьи (в основном, девочки). Детей из воспитательных домов, помимо передачи в учение к мастеру или услужение в семьи, раздавали также по деревням в крестьянские семьи. В случае заболевания воспитанников (получения увечий, помешательства), дети могли возвратиться в приюты, как в родительские дома.

В деятельности Екатерины 2, находившейся под влиянием западноевропейских идей , особое место занимает забота об устройстве осиротевших детей вообще. С одной стороны, она предписывает устраивать их в семьи, также что ребенок передается воспитателям, чтобы он научился различным наукам и ремеслам.

Начало 19 века ознаменовалось войной 1812 года, оказавшей влияние на умонастроение тех, кому, была небезразлична дальнейшая судьба России. Первая половина этого века не принесла существенных изменений, нововведений в государственное призрение детей-сирот. Однако с этого века начали развиваться патронат и патронаж. Семье, принявшей к себе ребенка на патронаж, выплачивалось разное по размерам пособие. Обычно оно было больше, когда принимали совсем маленького ребенка, который ничем по хозяйству не помогал. Постепенно к 12-14 годам выплаты уменьшались или прекращались вовсе.

Наиболее важное значение в деле призрения детей имели все же так называемые заведения закрытого призрения детей, т.е. нечто похожее на наши детские дома и школы-интернаты, бесплатные колыбельни, дневные убежища, ясли. В начале 20 века в России насчитывалось 921 заведение подобного типа, из их воспитанников примерно 80% относились к категориям сирот и полу сирот, остальные формально имели родителей, но по существу являлись беспризорными или же происходили из семей, которые не могли дать им средства к существованию.

В начале 20 века в широких кругах европейского общества было принято называть грядущее столетие “веком ребенка”. Но всякие иллюзии на этот счет очень скоро исчезли. Первая мировая война принесла детскому населению России физические и нравственные страдания, разрушение семей, гибель родителей, голод и нищету в огромных масштабах. Усугубил положение ребенка и октябрь 1917 года.

После революции 1917 г., когда молодая советская республика столкнулась с массовым сиротством и беспризорностью, основной (если не единственной) формой устройства стали государственные детские дома. В 1918 году абсолютно все дети были объявлены государственными и находились под его защитой. В феврале 1919 г. в РСФСР был основан Государственный совет защиты детства, главной функцией которого являлось изыскание средств для содержания детских домов.

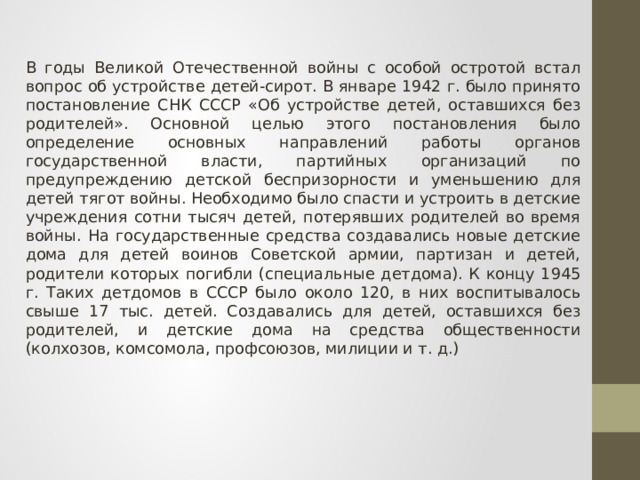

В годы Великой Отечественной войны с особой остротой встал вопрос об устройстве детей-сирот. В январе 1942 г. было принято постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Основной целью этого постановления было определение основных направлений работы органов государственной власти, партийных организаций по предупреждению детской беспризорности и уменьшению для детей тягот войны. Необходимо было спасти и устроить в детские учреждения сотни тысяч детей, потерявших родителей во время войны. На государственные средства создавались новые детские дома для детей воинов Советской армии, партизан и детей, родители которых погибли (специальные детдома). К концу 1945 г. Таких детдомов в СССР было около 120, в них воспитывалось свыше 17 тыс. детей. Создавались для детей, оставшихся без родителей, и детские дома на средства общественности (колхозов, комсомола, профсоюзов, милиции и т. д.)

Кроме того, в годы ВОВ был возрожден институт патронирования (передача детей на воспитание семьи), который был отменен в первые годы советской власти, но распространяется ныне в России. Надо сказать, что россияне в экстремальных условиях всегда проявляли милосердие по отношению к детям-сиротам. Так, в 1941-1945 гг. гражданами России было усыновлено, взято под опеку и на патронирование 278 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако большинство детей в интернатах содержались за государственный счет.

Воспитанники детских домов посещали общие школы, дома пионеров, ездили в пионерские лагеря, участвовали в массовых детских организациях. Специфика состава интернатных детских учреждений слабо учитывалась и при подготовке кадров педагогических работников. Воспитателей детских домов готовили только педагогические училища, но не вузы.

Основным воспитательным принципом было сочетание обучения с трудом. Если в школах этот принцип часто проводился формально, то в детских сиротских учреждениях, которые должны были подготовить своих воспитанников к самостоятельной жизни, труду уделялось особое внимание. В первые послевоенные годы воспитанники детских учреждений полностью обслуживали себя — стирали одежду, мыли полы, посуду, работали на приусадебных участках. С 12 лет они должны были работать в мастерских, проходить производственную практику на предприятиях с тем, чтобы ко времени выхода овладеть определенной профессией. Выпускники детских домов направлялись в учебные заведения системы трудовых резервов, ремесленные и железнодорожные училища, школы ФЗО.

Свою роль в предупреждении социального сиротства сыграли государственные постановления: "Об улучшении обеспечения пособиями по беременности и родам и уходу за больным ребенком" (1973), "О дальнейшем увеличении материальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим детей" (1974), "О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей" (1981).

Постепенно улучшались и условия содержания в детских интернатных учреждениях. В 1975 г. были введены льготы для учащихся ПТУ из числа детей-сирот, детей, лишившихся попечения родителей, и детей инвалидов войны. В 1977 г. выпускники школ-интернатов получили право внеконкурсного поступления в ПТУ и техникумы и полного государственного обеспечения на время учебы. Тем не менее тема социального сиротства оставалась закрытой: подкидыши, детдомовцы, дети, брошенные родителями-алкоголиками, не вписывались в картину "развитого социалистического общества".

С началом перестройки и гласности бедственное положение дел в детских интернатских учреждениях стало известно широкой публике. Начали создаваться благотворительные организации и фонды, которые включали в свои программы помощь детям-сиротам. Поворот в социальной политике по отношению к детям-сиротам наметился в 1987-1988 гг. с принятием постановлений Совета Министров СССР "О мерах по коренному улучшению воспитания, обучения и материального обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и "О создании детских домов семейного типа".

К концу перестройки по мере ухудшения экономического положения страны, обострения национальных конфликтов и нарастания продовольственного кризиса число детей, оставшихся без присмотра родителей, стало расти. Если в 1988 г. 48 тыс. детей подлежало устройству как оставшиеся без попечения родителей, то в 1991 г. их число составило 59 тыс. Среди них все больше и больше росло количество хронически больных, вследствие врожденной патологии, из-за которой родителям предлагают оставить ребенка в детском учреждении, или плохого ухода за детьми в неблагополучных семьях, где родители пьют, ведут аморальный образ жизни и т.д.

Созданная за годы советской власти система социальной защиты детей- сирот не могла справиться в новых условиях с нарастающей волной детского сиротства. Сказывались общее ослабление органов власти и управления, подрыв системы партийного контроля, падение дисциплины. Тяжелейшая социально-экономическая ситуация, в которой оказалась наша страна после распада СССР, усугубила решение "детских" проблем, не находящих до сих пор адекватного внимания и помощи со стороны правящих структур. Подытоживая все это, можно сказать лишь одно: общество, не заботящееся о своих детях, не может иметь своего будущего.

Спасибо за внимание!