ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Специальность «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: Инструменты народного оркестра)»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

на тему:

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА ИГРЫ НА БАЯНЕ В. СЕМЁНОВА – ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ

ПРЕПОДАВАНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА БАЯНЕ»

Автор: Шатилова О.Г.,

преподаватель

ОБПОУ «Суджанский

техникум искусств»

г. Суджа – 2017 г.

Содержание:

Введение

I. Методика начального обучения.

а) история создания и устройство баяна

б) донотный период обучения

в) постановка и посадка за инструментом

г) постановка рук

д) звукоизвлечение

е) основы музыкальной грамоты и обозначение в нотах пальцев правой и левой руки

П. Формирование техники игры на баяне

а) позиционная аппликатура

б) современные приёмы игры

в) регистровка - важный фактор достижения художественного результата

III. Нотные приложения

Заключение

Введение

Едва ли найдется в наши дни баянист, который бы не слышал имени Народного артиста России, профессора Вячеслава Анатольевича Семенова.

«Среди тех, кто определяет лицо современного баянного искусства в его самых различных проявлениях, он, несомненно, стоит на переднем плане: яркий исполнитель, талантливый композитор, прекрасный организатор и общественный деятель, вице-президент международной ассоциации баянистов и аккордеонистов, действительный член академии информатизации, - вот не полный перечень званий В. А. Семенова» (7, стр. 20). Но, в ряду его многочисленных «амплуа» хотелось выделить методико-педагогическую деятельность, ибо она, как нам представляется, с особой силой аккумулирует стороны многогранного таланта этого замечательного музыканта и педагога.

Вячеслав Семенов родился в городе Трубчевске Брянской области в 1946 году. Следуя семейной традиции, Вячеслав рано начал играть на баяне. Первые уроки музыки он получил у отца, окончил музыкальную школу и поступил в Ростовское училище искусств, где его наставником стала талантливая пианистка, композитор и педагог А.Н. Крохоткина.

После окончания Ростовского училища искусств В. Семенов поступает в Государственный музыкально - педагогический институт им. Гнесиных, в класс известного баяниста Анатолия Алексеевича Суркова и, будучи студентом 5 курса, начинает преподавать в Ростовском музыкально -педагогическом институте (сейчас - Ростовская государственная консерватория им. СВ. Рахманинова). Именно здесь В. Семенову удается создать профессиональную баянную школу, получившую международное признание, сформировать в городе Ростове один из ведущих центров по подготовке высококлассных баянистов.

«В классе Вячеслава Семенова воспитана плеяда лауреатов многих Всероссийских и международных конкурсов. Его педагогическую школу прошли такие известные музыканты как Юрий Дранга, Анатолий Заикин, Юрий Шишкин, Юрий Медяник. К этому перечню следует добавить имена молодых исполнителей на баяне и аккордеоне, которые уже сегодня составляют гордость современного музыкального искусства: Александр Селиванов, Евгений Кочетов, Николай Сивчук и многие другие. Ученики В. Семенова преподают не только в России, но и во многих странах мира: Китае, Вьетнаме, Голландии, Германии, Испании и уже сегодня являются ведущими педагогами продолжая традиции художественного явления, которое мы можем, смело назвать «школой Семенова» (7, стр. 20).

Как композитор, Вячеслав Анатольевич существенно расширил и обогатил репертуар современного баянного искусства. Его музыка звучит на концертной эстраде, на престижных Российских и международных конкурсах, в том числе и в качестве обязательных произведений. «Донская рапсодия», «Калина красная», две сонаты для баяна, концерт для баяна, камерного оркестра и ударных «Фрески», - вот неполный список сочинений пользующихся наибольшей популярностью у мировых исполнителей и педагогов.

Основной методической работой Вячеслава Семенова является «Современная школа игры на баяне», М., 2003. Издание обобщило в себе методико-педагогические поиски и стала результатом более чем сорокалетней исполнительской и педагогической деятельности В. Семенова. «Данное пособие предусматривает обучение на всех типах баяна и предназначено для педагогов и учащихся ДШИ, музыкальных училищ и студентов вузов» (11, стр. 3). «Практический материал Школы излагается достаточно просто и убедительно, - с одной стороны, упражнениями и популярными мелодиями, - с другой, элементарной теорией музыки. Рассматриваются вопросы конструкции инструмента, формирования исполнительских навыков, техники игры на баяне, изучаются методы работы над музыкальным произведением, воспитания внимания и развития полиритмии. Главное - во всем ощутим взгляд опытного педагога -исполнителя, глубоко чувствующего природу инструмента и мастерски владеющего спецификой профессионального обучения на баяне. Принципиальная новизна данной работы в том, что она представляет собой последовательную систему профессионального обучения и воспитания баяниста, включающая в себя три ступени обучения: музыкальная школа, училище, вуз» (11, стр. 16).

За прошедшие десятилетия академическое баянное искусство претерпевает существенные изменения. Появляется и прочно входит в исполнительскую практику готово-выборная, многотембровая конструкция инструмента, значительно расширяются направления авторской музыки для баяна, создаётся значительный пласт высокохудожественных произведений. Баян перестает дублировать репертуарно-образную сферу других инструментов, занимает по отношению к ним равноправное положение, ибо ныне выявлены области его уникального предназначения и применения, по сути своей столь же значимы, как и сферы классических инструментов. И сейчас, особенно необходима Школа, которая ясным и доступным языком способна помочь как ученику, так и педагогу в работе с инструментом.

Изучая Школу игры В. Семёнова как продолжение традиций отечественной методики преподавания и исполнительства, нельзя не обратиться к периодизации эволюции отечественных методических пособий. Г. Алфёров в статье «Этапы становления и развития методики обучения на баяне» Ростов на Дону 2001, в освещении исторического аспекта, предлагает следующую периодизацию, основанную на этапах совершенствования системы обучения: «Первый этап берет начало с момента появления гармоники в России, как народного инструмента и доходит до середины 20-х годов XX века. Исполнительство на гармониках в этот период в основном носило характер бытового музицирования; не было ещё и системы государственного обучения (в силу прикладного характера гармоники). Второй этап - со второй половины 20-х до начала 50-х годов. Он характеризуется открытием отделов народных инструментов в начальных и средних учебных заведениях, поставивших обучение игре на баяне на профессиональную основу, проведением массовых конкурсов, началом создания оригинального репертуара, развитием исполнительской школы. Третий этап - с начала 50-х годов до настоящего времени. Характеризуется открытием в стране кафедр народных инструментов в вузах, созданием высококвалифицированной баянной школы, выходом исполнителей на международную арену»(2, стр.26).

Рассматривая первый этап развития методики обучения на гармоники и баяне в России, нужно отметить, что это период популяризации гармоники, когда отдельные энтузиасты способствовали развитию и распространению инструмента. Уже после появления гармоники в России вышли в свет первые пособия по обучению на этом инструменте: Телетов И. «Школа для двухрядной гармоники», М.,1880; Иванов М. «Самоучитель игры на гармоники», Мелитополь 1904; Орланский-Титаренко Я. «Школа - самоучитель для хроматической гармоники Баян», М., 1915.

Недостатком первых Школ был крайне малый объём методических рекомендаций в работе с инструментом. Пособия и самоучители создавались на основе цифровой системы, где цифра обозначает отдельную клавишу на инструменте, но не определяет звук по высоте, длительности и штриху. Главная цель этих пособий заключалась в доступности системы обучения посредством цифрового метода записи нот.

«Популяризация инструмента и совершенствования системы образования поставили баянистов перед необходимостью повысить требования к качеству музыкальной и методической литературы. В 1926 году вышла в свет Школа М. Герасимова, в 1927 году - вторая школа Я. Орланского-Титаренко» (2, стр.27). В этих изданиях, составленных уже по нотной системе, даны отдельные методические советы по постановке рук и освоению клавиатуры. «Требования к учебным пособиям были направлены на повышение уровня образования, на обеспечение систематичности в расположение учебного материала, в нарастании степени сложности теоретических знаний и практических навыков. В 1941 году вышел «Начальный курс игры на баяне» Аз. Иванова. Пособие многократно переиздавалось. В предисловии ко второму изданию написано, что автор стремился не только систематически изложить учебный материал, но и впервые осветить ряд основных вопросов, связанных с технологией игры на баяне, внося этим принципиально новые методические установки, отсутствующие в ранее опубликованных пособиях»(2, стр.27).

С изменением конструкции инструмента, развитием профессиональной исполнительской школы в России, складывается трех ступенчатая система музыкального образования (школа - училище - вуз). В свет выходят методические пособия, где теория музыки стала связываться с конкретным обучением игре на баяне. Из ведущих методических отечественных пособий хотелось бы отметить:

Алексеев И., «Методика преподавания игры на баяне» М., 1961;

Акимов Ю., Гвоздев П., «Прогрессивная школа игры на баяне» М., 1970;

Говорушко П., «Школа игры на баяне» М., 1965;

Завьялов В., «Баян и вопросы педагогики» В. Завьялов, М.,1971;

Накапкин В., «Школа игры на готово - выборном баяне» М., 1985.

Из современных школ вышли в редакцию следующие пособия:

Бажилин Р., «Школа игры на баяне и аккордеоне» М., 2005;

Дмитриев А. «Позиционная аппликатура на баяне», С-Петербург, 1998;

Семенов В., «Современная школа игры на баяне» М., 2003;

Серотюк П., «Хочу быть баянистом» М., 1994;

Цель реферата состоит в том, чтобы проанализировать «Современную школу игры на баяне» В. Семёнова и выявить на наш взгляд, наиболее актуальные положения данного пособия.

I. Методика начального обучения.

Начальная стадия обучения игре на баяне является наиболее важной и ответственной. В этот период закладываются основы игровых навыков ученика. Прежде чем приступить к обучению игре на баяне, учащегося надо ознакомить с историей создания инструмента и его устройством.

а) история создания и устройство баяна

Многие отечественные методические пособия рекомендуют начинать знакомство с инструментом с истории его создания и развития. Среди них: Акимов Ю., Гвоздев П. «Прогрессивная школа игры на баяне» М.,1971; Алексеев И. «Методика преподавания игры на баяне» М., 1960; Завьялов В. «Баян и вопросы педагогики» М.,1971;

В Школе В. Семенова эти вопросы освещаются достаточно полно. Здесь даются краткие сведения об истории возникновения инструмента, этапы его совершенствования, приводятся системы расположения звуков на клавиатуре баяна, получившие распространение в различных странах мира (11, стр. 1). Возможно, что для учащихся младшего возраста эти сведения будут сложны для восприятия, поэтому педагогу нужно более доступно и интересно рассказать им историю создания, совершенствования инструмента.

б) донотный период обучения

Авторами некоторых отечественных пособий: Накапкин В.,«Школа игры на готово-выборном баяне» М., 1985; Онегин А., «Школа игры на готово-выборном баяне» А. Онегин, М.,1976; объективно крайне мало уделяется внимания донотному периоду обучения. Основная задача педагога в этот период - получить представление об индивидуальных особенностях ребёнка, его темпераменте, одаренности, общем развитии, сформировать прочные дружеские отношения между учеником и педагогом, установить педагогический контакт с родителями.

Форму уроков на этом этапе обучения В. Семенов предлагает в виде игры. Автор Школы пишет: «Общительные, подвижные дети быстрее проявляют свои творческие способности, и в работе с ними будет весьма эффективна коллективная форма занятий, которая даёт педагогу неограниченные возможности моделирования игровых ситуаций, естественно открывающие индивидуальные особенности учеников. И, напротив, с детьми замкнутыми, стеснительными нужен особый характер общения - спокойный доверительный» (11, стр.5). Вячеслав Анатольевич не дает конкретных игровых примеров, но призывает педагога к постоянным поискам, экспериментам, где он не только учитель, но и артист, психолог, исследователь.

Целью первых уроков является проверка музыкальных способностей ученика (ритм, слух, память). «Основное внимание педагога в данный период должно быть направленно на развитие у ученика чувства ритма и музыкального слуха. Этому будет служить выразительное интонационно правильное пение простейших мелодий со славами и различные ритмические упражнения» (12, стр. 1).

В. Семёнов пишет: «Совершенствование чувства ритма ускоряет общемузыкальное развитие учащегося, так как ритм объединяет эмоциональные и двигательные начала. Со временем ученик должен научиться хорошо интонировать мелодию, чувствовать различные ладогармонические краски и управлять динамикой.... Игра по слуху стимулирует творческие задатки ребёнка, возбуждает интерес к музыке, концентрирует внимание на конкретном звучании, заставляет приспособиться к инструменту.... Из всех музыкальных способностей раньше всего проявляются общая музыкальность и ритм. Гораздо сложнее проверить слух. В этом случае педагогу поможет игра: найти или узнать на слух одну из двух клавиш, дающих звуки различной высоты (желательно чтобы все они находились на одном ряду клавиатуры)(11, стр.3). В отечественной методике хотелось бы отметить пособия: Стативкина Г. «Начальное обучение на готово-выборном баяне», М.,1989; Серотюка П. «Хочу быть баянистом» П. Серотюка, М., 1994, которые предлагают ряд упражнений для тестирования музыкальных способностей учащихся.

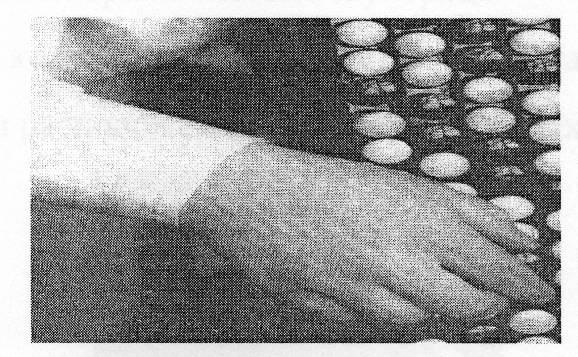

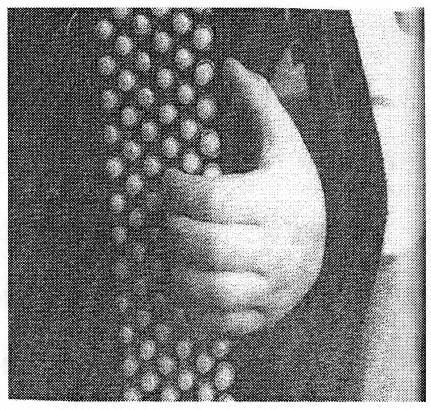

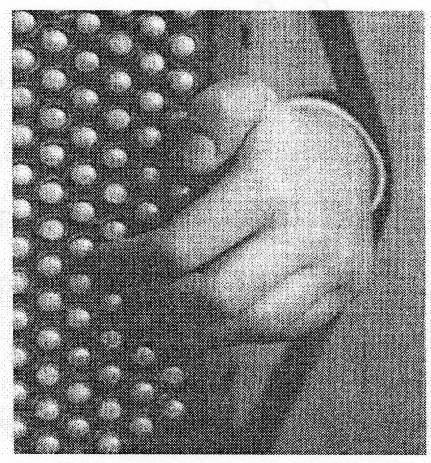

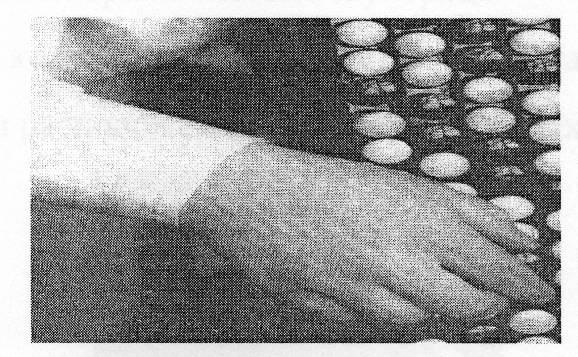

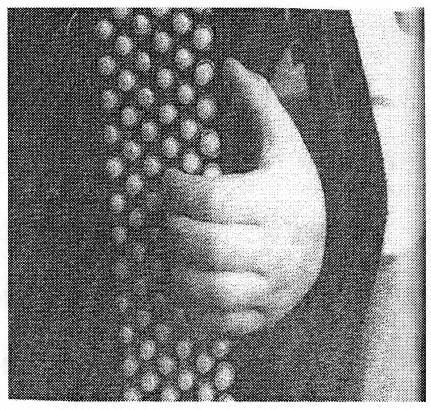

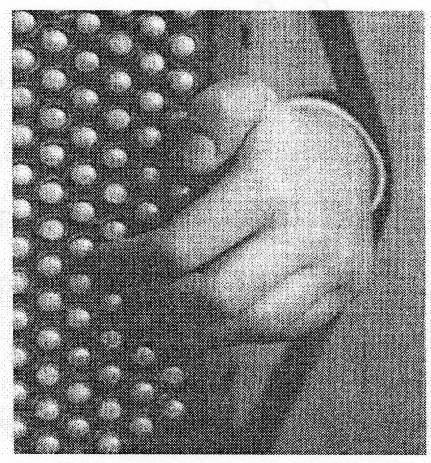

в) Постановка и посадка за инструментом

На первом занятии педагогу следует познакомить учащегося с правильной постановкой и посадкой за инструментом. Очень важно, чтобы инструмент по своим размерам и весу соответствовал возрасту ребёнка. Правильная посадка не отразится пагубно на физическом развитии учащегося и обеспечит эффективность занятия на инструменте в дальнейшем. Известный отечественный методист В. Р. Завьялов в своём методическом пособии «Баян и вопросы педагогики» о посадке за инструментом пишет так: «Учащийся садится на переднюю часть сидения стула, несколько наклоняясь к инструменту. Эта посадка сохраняется при исполнении.... Чтобы положение корпуса исполнителя было правильным, сидение стула по высоте должно быть немного ниже коленей играющего. Ноги при игре на баяне несколько расставлены. Сидеть нужно прямо, правую ногу согнуть под прямым углом, левую немного выдвинуть вперёд. При игре гриф правой стороны баяна, в нижней своей части, не упирается в бедро, а лежит на нём. Наплечные ремни баяна подгоняются соразмерно корпусу играющего, левый ремень несколько короче, чем правый. Надо следить за тем, чтобы баян нижней своей частью стоял на бедрах баяниста, а не висел только на ремнях» (4, стр.8). Подробнее о посадке за баяном пишут Егоров Б. в статье « Общие вопросы постановки при обучении игре на баяне» в сборнике «Баян и баянисты», М., 1974; Акимов Ю. «Школа игры на баяне», М.,1981. В данном вопросе В. Семенов поддерживает этих авторов, однако, для большей устойчивости и свободы рук рекомендует сделать дополнительные приспособления на крышке левого полукорпуса баяна. Он пишет: «Я рекомендую сделать два небольших деревянных или пластиковых порожка толщиной 1 - 2см между ремнём и корпусом баяна в верхней и нижней его частях, потому что края левого рабочего ремня обычно слишком плотно прилегают к крышке и это сковывает движения рук» (11, стр. 7).

Г. Нейгауз писал: «То, что мы называем законами постановки рук,- в сущности - это законы их движения.... Чем яснее то, что надо сделать, тем яснее и то, как это сделать. Цель сама указывает средства для её достижения».(9, стр.23)

Прежде чем преступить к вопросу постановки рук В. Семёнов предлагает ряд подготовительных упражнений без инструмента:

1. Исходное положение: руки свободны. Поднять и вытянуть их перед собой. Затем одна рука остаётся в горизонтальном положении, а другая в расслабленном состоянии падает вниз и качается подобно маятнику.

2. Руки опушены вниз и полностью расслабленны. Резко сжать в кулак пальцы левой руки, а затем, расслабляя мышцы, разжать кулак. В это время правая рука полностью свободна(11, стр.8). По нашему мнению, данные упражнения помогут в формирование навыка независимости рук учащихся и свободного рационального движения на клавиатуре.

Позиция правой руки. «В музыкальной практике позицией принято называть то или иное положение кисти и пальцев на грифе и клавиатуре»(11, стр. 12). «Этот термин педагоги баянисты заимствовали у скрипачей, домристов»(5, стр.78). «В 1957г. В школе А. Онегина предложено два основных положения правой кисти баяниста.

Аналогичные положения даны В. Мотовым, Л. Гавриловым (В помощь баянисту, 1958).... В «Прогрессивной школе игры на баяне» (1970) Ю. Акимова, П. Гвоздева три позиции кистей рук определенны следующим образом: (5, 79 -80).

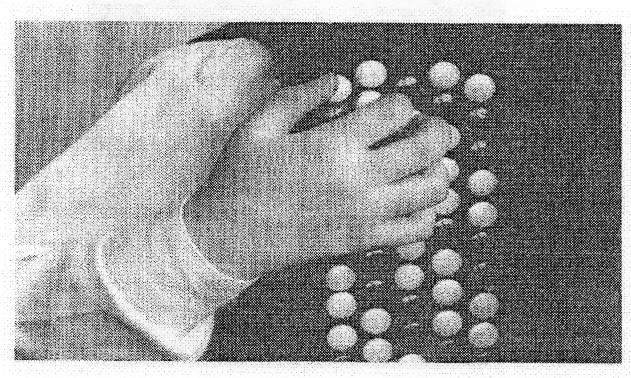

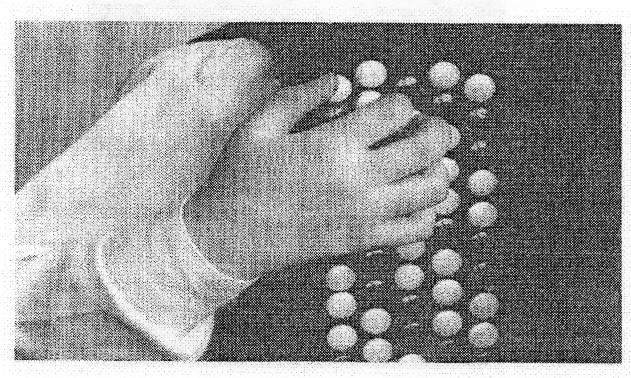

В. Семёнов предлагает три варианта позиции с применением большого пальца правой руки, связанные с различным положением локтя и даёт ряд упражнений для их освоения:

«Первая позиция - высокое положение локтя 2, 3, 4 пальцы расположены по полутонам на клавишах до, до-диез, ре.

Вторая позиция - среднее положение локтя пальцы расположены подряд на клавишах одного из ряда клавиатуры.

Третья позиция - низкое положение локтя: 1, 2, 3 пальцы правой руки расположены по тонам клавиш фа, соль, ля» (8., стр.12- 13).

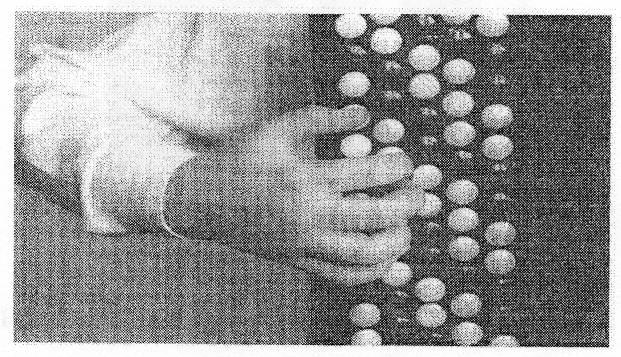

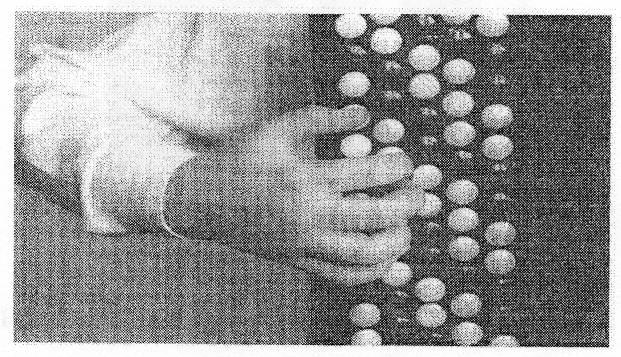

Позиция левой руки В. Семёнов предлагает начать обучение игре левой рукой на выборной клавиатуре баяна. Он пишет: «Начало обучения на баяне с готовыми аккордами осложняет взаимосвязь технических навыков и музыкально - слуховых представлений» (8, стр.3). Автор предлагает три позиции левой руки на выборной системе звукоряда:

«Первая позиция - когда запястье полностью прилегает к крышке левого полукорпуса, а пальцы расположены вдоль вертикальных рядов клавиатуры.

Вторая позиция - пальцы находятся выше уровня запястья: 2, 3, 4 пальцы расположены по тонам на клавишах фа, соль, ля.

Третья позиция, когда пальцы находятся ниже уровня запястья. Пальцы расположены на тех же клавишах, но в другой последовательности - 4, 3, 2».

Немногие отечественные пособия уделяют внимание вопросу постановки левой руки на выборной системе звукоряда. К ним относится «Школа игры на готово-выборном баяне» В. Накапкин М., 1985 (10, стр.16, 17). По нашему мнению аналогичные позиции по Школе В. Семёнова более удобны в работе на выборной клавиатуре, в отличие от постановок кисти и пальцев левой руки, предложенных в пособии В. Накапкина. Вторую позицию левой руки по Школе В. Семёнова, когда запястье полностью прилегает к крышке левого полукорпуса, а пальцы расположены вдоль вертикальных рядов клавиатуры, можно считать основной и наиболее естественной. В первой и третьей позициях играть на левой клавиатуре сложнее, так как необходима определённая гибкость кисти руки.

д) звукоизвлечение

«Звук на баяне извлекается при нажиме на клавиши предыдущим, одновременным или последующим движением меха» (4, стр.17). «В музыкальной практике звук не существует абстрактно, сам по себе. Он всегда имеет определённую окраску - тембр, силу звучания - динамику и характер, обусловленный средствами артикуляции и динамики, - штрих» (11, стр.8). Качество звука зависит от движения меха и способа нажатия на клавиши. «Существует два основных способа исполнения музыкальных произведений: 1. Кистевой (пальцевой) - за счёт движения кисти и пальцев. Здесь мех ведётся равномерно, он выполняет только динамическую задачу. 2. Меховой - за счёт особого ведения меха при согласованном участии в игре кистей и пальцев» (4, стр. 17).

Процесс обучения на данном этапе В. Семенов делит на два периода. Обучение твердой атакой звука и мягкой. Что же подразумевает автор под этими понятиями и для чего он делит процесс звукоизвлечения? Твёрдая и мягкая атака звука зависит от интенсивности ведения меха и скорости удара по клавише. Под твердой атакой автор подразумевает исполнение энергичной, маршевой музыки. Мягкая атака звука необходима для исполнения певучей музыки - кантилены. Оба вида звукоизвлечения В. Семенов сравнивает с процессом произношения согласных и гласных звуков в работе речевого аппарата. «Предварительное движение меха и последующий удар пальцем позволяют получить яркий, активный звук. Это можно сравнить с произнесением согласных звуков Б, П, Д, Т, Г, К; сначала напрягается диафрагма, затем работает речевой аппарат - губы, язык. Твёрдая атака звука зависит от интенсивности предварительного ведения меха и скорости удара по клавише» (11, стр. 9).

«Мягкая атака - гласные звуки. Этот вид звукоизвлечения необходим для исполнения певучей музыки кантилены. Техника звукоизвлечения осваивается в такой последовательности: 1- палец слегка согнут, и касается клавиши; 2- плавным, эластичным движением кисти и пальцев нажимаем клавишу; 3- начинаем плавное движение меха, которое не должно опережать нажатие клавиши; 4- достигнув необходимого уровня громкости, продолжаем вести мех ровно столько, сколько требуют длительность ноты; 5- для мягкого завершения звука необходимо плавно остановить мех, затем остановить кисть и поднять руку с клавиатуры... при этом мягкая атака требует от исполнителя активного внимания и слухового контроля»(11, стр.10).

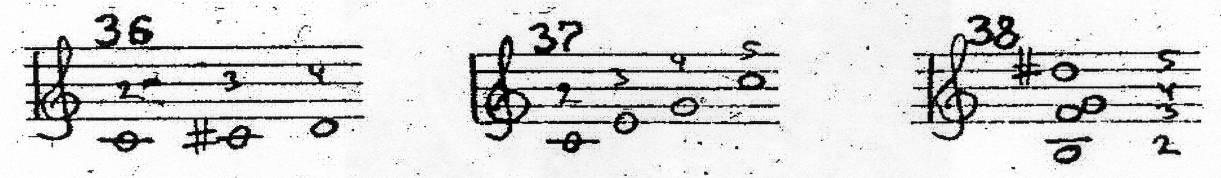

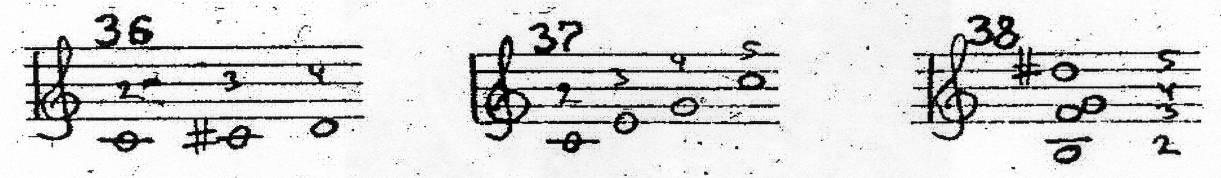

е) основы музыкальной грамоты и обозначение в нотах пальцев правой и левой руки

Одним из центральных вопросов музыкальной методики является обучение учащихся музыкальной грамоте и основам теории музыки. Во всех отечественных пособиях изучение музыкальной теории начинается с нот: Акимов Ю., Гвоздев П., «Прогрессивная школа игры на баяне» М., 1971(1. стр.2-3); Накапкин В., «Школа игры на готово-выборном баяне» М., 1985(10, стр. 12-13). В. Семенов даёт подробно нотный материал для знакомства с нотной записью, высотой звуков, длительностей, пауз(11, стр. 17-22).Остановимся только на основных этапах обучения основам музыкальной грамоты предложенных в Школе В. Семёнова. Автор даёт следующее определение понятия ноты: «Запись музыки можно сравнить с записью человеческой речи. И там, и здесь есть звуки, интонации, слова, предложения и т.д. Роль букв в музыкальной грамоте выполняют ноты,...Они записываются на нотоносце, состоящем из пяти линеек. Нумерация линеек ведётся от нижней - к верхней». «Если пяти линеек нотного стана не хватает для записи нот, их записывают на дополнительных маленьких линеечках, которые называют добавочными. Если нужно повысить на минимальное расстояние (полутон), перед нотой ставят диез; если хотят понизить ноту, то ставят бемоль. Отменить эти знаки можно с помощью бекара. Как и звуки, ноты имеют разную длительность. Если в звучании нужно сделать перерыв, ставятся другие значки - паузы, причём также разной длительности» (11, стр. 17-18).

Автор предлагает общепринятую нумерацию пальцев рук: «большой палец - первый (1), указательный - второй (2), средний - третий (3), безымянный - четвертый (4) и мизинец - пятый (5)».(11, стр.22). Это система нумерации является стандартной, для обозначения пальцев рук в современных методических пособиях (1, стр.6); (4, стр. 35); (12, стр.7).

Мы считаем, что данный материал в пособии В. Семёнова наиболее доступно освещает вопросы обучения основам музыкальной грамоты и игры на баяне в начальный период обучения. «Современная школа игры на баяне» В. Семёнова объективно рекомендована педагогам начального звена в качестве основного пособия.

II. Формирование техники игры на баяне

а) позиционная аппликатура

В отечественных пособиях вопросу упражнений игры пятипальцевой аппликатурой сегодня уделяется большое значение (4, стр. 35-55) (1, стр. 15-26). Первым крупным оригинальным произведением для баяна, в котором была применена пятипальцевая аппликатура, явилась си-минорная соната Н. Я. Чайкина. В ней был сделан решающий шаг к широкому применению и использованию большого пальца правой руки, как равноправного. «Впервые в баянной практике Соната настойчиво потребовала пятипальцевых исполнительских решений на правой клавиатуре»(6, стр.241). Поэтому первую сонату Н.Я. Чайкина можно считать этапным произведением в истории развития баянного исполнительства. Появившаяся в период создания Сонаты (1943-1944г.г.) пятипальцевая аппликатура двойными нотами (терциями, секстами, октавами) стала базой всей современной пятипальцевой аппликатуры.

«Выбор четырёх - или пятипальцевой системы аппликатуры должен зависеть не только от личного пристрастия самого баяниста, но главным образом от художественной необходимости.... Надо учитывать тот факт, что от природы сила каждого пальца различна, поэтому необходимо добиваться ритмической и штриховой ровности в атаке любым пальцем»(9, стр.88). «Для успешного овладения позиционной техникой игры на баяне необходимо прежде всего подготовить к игре первый палец, который отличается от других своей формой и положением. Наиболее естественным для него является движение на встречу второму и третьему пальцам»(11, стр.30). Автор предлагает начать изучение позиционной игры с одноголосных последовательностей на правой клавиатуре. Он пишет: «Сначала необходимо освоить лёгкий удар первым пальцем правой руки по клавише. Для овладения этим навыком лучше использовать вторую и третью позиции правой руки»(11, стр.30). «Следующий этап - научится играть одноголосные последовательности в позициях на трёх, четырёх и пяти клавишах. Начинать нужно с упражнений в виде арпеджио на клавишах, расположенных на одном ряду». (11, стр. 31) В работе над позиционной техникой игры автор приводит ряд комментариев по качеству туше (удара и нажима каждым пальцем). «Следует постоянно работать с учащимися над тем, чтобы при нажиме или ударе пальцы двигались независимо друг от друга. Постоянно следите, чтобы пальцы не участвующие в работе, по возможности были неподвижными (свободными) и касались клавиш» (11,стр. 32). В пособии автор приводит пример ряда аппликатур позиционной игры одноголосных гамм, терций и секст в натуральном мажоре, гармоническом, мелодическом и натуральном миноре в пределах одного ключевого знака, как для игры на трёх, так и на пяти рядах правой клавиатуры.

Мы считаем, что в данном разделе В. Семёнов весьма доходчиво пишет о позиционной игре, даёт ряд комментариев по поводу игры гамм и упражнений.

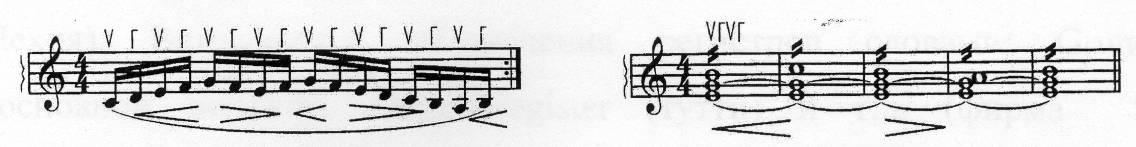

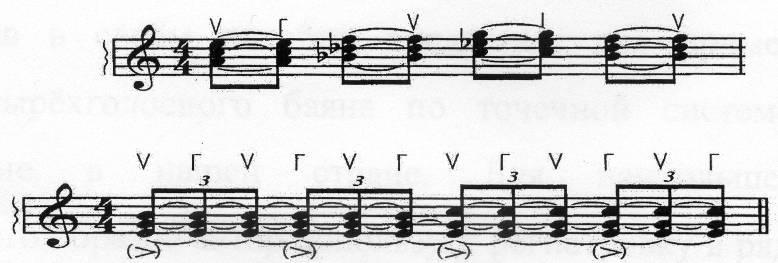

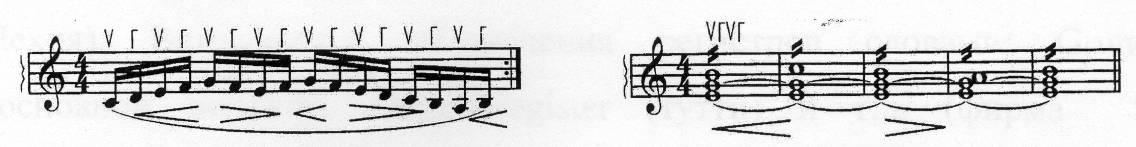

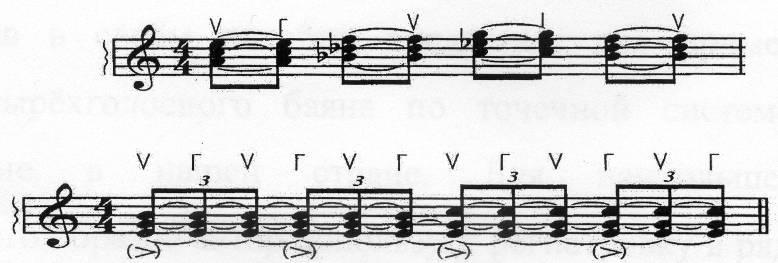

б) тремоло мехом и рикошет

«Тремоло мехом означает повторение звука или аккорда движением меха в различных направлениях. В нотах тремоло мехом обычно обозначают по-английски В. S. - « Bellows shake» или наклонными чёрточками с указанием смены направления движения меха».(У Г V Г) (11, стр.51) Автор предлагает три основных вида тремолирования мехом: простое тремоло, комбинированное тремоло, Комбинированное тремоло триолями. Для обучения данным видам игры, он предлагает упражнения и собственные комментарии( 11, стр. 51 -52).

«Рикошет - это звуковой эффект, возникающий в результате тремолирования мехом и ровных ударов одной из частей меха по правому полукорпусу баяна»(8. стр.53) Этот приём впервые был введён в практику в 1971 году в сонате № 2. Вл. Золотарёва Фридрихом Липсом и описан в его книге « Искусство игры на баяне» М., 1998. «В исполнительской практике получили распространение три вида рикошета: Трёхдольный, четырёхдольный и пятидольный».(8.стр. 53) Автор приводит ряд упражнений по изучению трёх видов игры приёмом рикошета. Примеры

В. Семёнов советует: « Чтобы не было стука в момент смыкания меха, во время игры приёмом рикошет, можно приклеить две небольшие полоски из пористой резины на правом полукорпусе по углам вверху, на левом -внизу»(8, стр. 53).

в) Регистровка - важный фактор достижения художественного результата

Большая часть современной оригинальной литературы для баяна и аккордеона предполагает применение регистров. Поэтому для грамотного прочтения нотного текста необходимо не только знание обозначения регистров, но и понимание того, какой эффект даёт их использование. «Наиболее распространённой является точечная система обозначения регистров для гармоник (применяется в России, Германии, Польше, Швеции и т.д.). Но есть и другие системы, например, буквенная (издательство Artia, Чехия). Встречаются обозначения регистров словами: Grundregister (основной регистр), Generalregister (тутти) и т.д. (фирма Seonard, Германия)"(5, 82-83). Более подробно о регистровки на баяне писали:

Завьялов В. «Баянное искусство», Воронеж, 1995;

Липе Ф. «Искусство игры на баяне», М., 1998.

В. Семёнов в своём пособии предлагает для применения таблицу регистров четырёхголосного баяна по точечной системе, получившей распространение в нашей стране. Для наибольшего раскрытия художественного образов автор использует регистровку в ряде пьес нотного приложение.

Ill) Нотные приложения

Учебный репертуар должен быть разнообразным, охватывающим самые различные стили и жанры, воспитывающим художественный вкус. И от того, насколько продумана и правильно составлена программа каждого учащегося, во - многом зависит успех обучения.

Содержание нотного репертуара в пособии В. Семёнова продолжает традиции отечественной методики преподавания. «Современная школа игры на баяне» В. Семёнова обладает обширным музыкальным репертуаром, в который вошли произведения зарубежных и отечественных композиторов, классиков и современников. В работе отдельные разделы нотного репертуара посвящены оригинальным пьесам для баяна современных авторов и популярной эстрадной музыке. В пособии предлагается много пьес предназначенных для начального периода обучения. Изучаемые произведения отличаются высокой художественной выразительностью, глубокой самобытностью, и способствуют воспитанию тонкого академического вкуса ученика. В изучаемой Школе преобладают пьесы программного содержание, совершенно нет этюдов.

«Необходимо учитывать, что не все учащиеся начального звена станут профессионалами. Однако в любом случае полноценное формирование личности включает в себя не только интеллектуальное и физическое развитие, но также духовное, художественное воспитание, и прежде всего -воспитание любви к музыке».(11, стр. 3)

Заключение

В нашей стране для начального обучения баянистов выпушено много школ и пособий. Однако проблема заключается в том, что подавляющее большинство их составлено авторами, не имеющими достаточного опыта работы с детьми, а иногда и вообще не работавшими в начальном звене обучения. Вследствие этого, нередко бывает, что верные в целом мысли для педагога ДШИ приобретают декларативный, умозрительный характер и мало чем могут ему помочь. Чаще всего такое издание педагог использует, как репертуарный сборник. Плодотворный опыт работы с детьми, сочетающийся с культурой и эрудицией, способностью к обобщению мыслей и фиксацией их в тексте - необходимые условия для методиста, который хочет создать по настоящему действенное в современном учебном процессе пособие. В баянной методики начального обучения таких работ крайне мало, тем выше ценность каждой из них для педагогов.

Изучив «Современную школу игры на баяне», отечественного методиста и педагога Вячеслава Анатольевича Семенова, проанализировав различную методическую литературу, автор реферата считает Школу В. Семёнова в настоящее время одним из наиболее ценных методических пособий для начинающих баянистов. Показателем к этому служат следующие выводы:

1.Автором достаточно глубоко раскрыт этап донотного обучения, на котором ученик с большей пользой для своего развития будет воспроизводить по слуху мелодии и упражнения, чем играть их по нотам.

2. На начальной стадии обучения автор опирается на ритмо-интонации, которые ученик слышит в окружающей его жизни: звуковой сигнал автомобиля, собственное дыхание, ходьба. Автор уделяет большое внимание работе над развитием внутреннего слуха, считает целесообразным начинать обучение не с объяснения нот, а с подбора учащимися мелодий по слуху и «с рук» педагога.

3. Педагогические установки разделов «Звукоизвлечение», «Позиционная игра», «Распределение внимания и полиритмия»и др. изложены автором таким образом, что могут быть полезны не только педагогам музыкальных школ, но и студентам музыкальных училищ и вузов.

4. Автор с первых уроков применяет в своей Школе методический приём ансамблевой игры с педагогом. Такого рода игра закладывает основы для слухового внимания и ритмической дисциплины у учащихся. Важное значение придаётся чтению нот с листа, соблюдению всех указаний, имеющихся в нотах, передаче характера и стиля произведения. Автор даёт собственные педагогические советы к каждому уроку.

5. Хотелось бы отметить, что в Школе В. Семёнова разнообразный репертуар, как песен народной музыки, так и пьес композиторов-классиков, много музыки современных композиторов и самого автора. В работе автора обучение рассчитано на применение баяна с пятирядной правой клавиатурой и использования пятипальцевой аппликатуры в различных позициях кисти. В. Семёнов сразу начинает обучение с освоение выборной левой клавиатуры, считая, что обучение на баяне с готовыми аккордами усложняет связь технических навыков и музыкально-слуховых представлений. Существующие пособия игры на правой клавиатуре пятью пальцами: Полетаев А. «Пятипальцевая аппликатура на баяне»; Завьялов В. «Баян и вопросы педагогики»; Акимов Ю., Гвоздев П. «Прогрессивная школа игры на баяне»,- расчитанны на использование баянов с трёхрядной клавиатурой. В них не рассматриваются технические возможности применения пятипальцевой системы, открывающиеся при игре на пятирядном баяне.

Методика обучения в «Современной школе игры на баяне» В. Семёнова основывается в комплексе формирования техники и исполнительских навыков учащегося, на основе слуховых представлений, в отличии от повсеместно распространённого механического способа освоения клавиатуры. Последовательность разделов пособия подчинена строгой закономерности усложнения примеров и упражнений. Художественный материал (детские песни, народные мелодии, а также музыка современных композиторов) отличаются яркой образностью и комментариями самого автора.

В Советском Союзе пособия и самоучители для игры на баяне издавались сотнями тысяч и неоднократно переиздавались. В отличии от них, Школа Семёнова издана только в трёх тысячах экземплярах, что по нашему мнению крайне мало. Пособия по методике преподавания игре на баяне появляются в наше время не так часто. Хотелось бы пожелать руководителям федеральных программ книгоиздания и музыкальных издательств увеличить тираж издаваемых пособий связанных с процессом обучения игре на баяне.

Список литературы:

Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне, М., 1971;

Алфёров Г. Этапы становления и развития методики игры на баяне, (Вопросы методики и теории исполнительства на народных инструментов), № 1 материалы научной конференции, Ростов-на-Дону, 2001;

Големб А., Новосельский А. Самоучитель игры на баяне, М., 1944;

Завьялов В. Баян и вопросы педагогики, М., 1971;

Завьялов В. Баянное искусство, Воронеж; 1995;

Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах, М., 2002;

Имханицкий М., Педагогическая деятельность В. Семёнова, Народник, №4; М.. 1996;

Имханицкий М. К 60-летию со дня рождения В. Семёнова, Народник, №1, М.,2006;

Липе Ф. Искусство игры на баяне, М., 1998;

10. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне, М., 1985;

11. Семёнов В. Современная школа игры на баяне, М., 2003;

12. Серотюк П. Хочу быть баянистом, М., 1994;

2