Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа поселка Гранитный»

Новоорского района Оренбургской области»

Исследовательская работа

Направление: гуманитарное

Секция: литература

Специфика художественного пространства в поэме

Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри»

Автор работы: Музафарова Маргарита Сергеевна,

ученица 7 класса

Руководитель: Сарбаева Жайлигуль Жаниевна,

учитель русского языка и литературы

первой квалификационной категории.

г. Орск 2018

Оглавление

Введение………………………………………………………………………...3

Глава 1. Особенности художественного пространства в литературе...5

Глава 2.Специфика художественного пространства в поэме

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»

А) Взаимосвязь художественного пространства и образа героя……..…….11

Б) Взаимосвязь художественного пространства и сюжета поэмы……........17

В) Взаимосвязь художественного пространства и формы исповеди............19

Г) Взаимосвязь художественного пространства и композиции поэмы…....20

Д) Взаимосвязь художественного пространства и литературного направления…………………………………………………………………....21

Заключение…………………………………………………………...…….... 23

Список литературы ………………………………………………..….... .....24

Приложение…………………………………………………………………..26

Введение

Изучая понятие «художественного пространства» многие исследователи обращаются к работам известного ученого Ю.М.Лотмана. Мы также не стали исключением и ознакомились с некоторыми его работами. В одной из его книг, которая называлась «В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь». Москва. Просвещение, 1988г., мы столкнулись с интересной мыслью. Лотман пишет: « …Художественное пространство не есть пассивное вместилище героев и сюжетных эпизодов…Язык художественного пространства - не пустотелый сосуд, а один из компонентов общего языка, на котором говорит художественное произведение». [13:259] Эта мысль отвечала некоторым нашим представлениям о художественном пространстве. Мы стали подробнее изучать данную мысль и столкнулись с еще одной интересной работой.

В одном из номеров «Вестник ОГУ» №9 от 2006г., часть 1, автором которого была Каширина С.В., мы прочли статью, которая называлась «Роль художественного пространства в постижении литературного текста».

В данной статье автор выразила следующую мысль: понятие «художественное пространство» можно изучать на сюжетном, композиционном и жанровом уровнях. [14:183] Мы полностью согласны с данным мнением. Чтобы видеть картину в целом, а не по отдельности, работа над составляющими текста должна проводиться во взаимосвязи. Для доказательства своей точки зрения, обратимся к изучению художественного пространства поэмы «Мцыри» М.Ю. Лермонтова.

Следуя намеченной цели, попытаемся также выстроить художественное пространство поэмы в виде различных геометрических фигур, так, как мы это себе представляем.

Актуальность работы объясняется тем, что обращение к категории пространства является новым подходом к изучению литературного произведения в школьном обучении. Данная работа представляет один из возможных путей обращения к пространству при анализе текста через его художественные свойства и организующие возможности в структуре произведения.

Новизна работы заключается в попытке соединить гуманитарную науку с математической. Кроме того в результате данной попытки учащиеся 8 класса смогут зрительно увидеть невидимое, а это в свою очередь позволит ученикам яснее представить понятие «художественное пространство».

Гипотеза: Если предположить, что поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» по своему строению сложнее, то, вероятно, в ней можно выделить разные свойства пространства.

Цель исследования: Выяснить, какие свойства пространства используются в тексте и как это связано с другими художественными понятиями, такими, как образ, сюжет, композиция, жанр, литературное направление.

Исходя из поставленной цели, нами были сформулированы следующие задачи:

Узнать, какие классификации пространства существуют в литературе.

Выяснить, какие классификации можно применить к поэме «Мцыри»

Установить взаимосвязь понятия «художественное пространство» с другими литературными понятиями.

Объект исследования: Поэма «Мцыри» М.Ю. Лермонтова.

Предмет исследования: Художественное пространство поэмы «Мцыри».

Методы исследования: Историко-культурный, анализ научной литературы, работа с текстом, сравнительно-типологический.

Практическую значимость своего исследования мы видим в том, что данный материал может быть использован на уроках литературы как дополнительный к теме, на факультативных занятиях как самостоятельная тема.

Глава 1. Особенности художественного пространства в литературе

Мир художественного произведения всегда в той или иной мере условен, как и пространство, изображенное в нем. Условность категории «пространство» отражается в тексте в соответствии «с представлениями автора, его замыслом и художественным методом» [1:7]

Обозначим описательные свойства данной категории, особо выделяемые в литературоведении:

- пространственная топография (абстрактность, конкретность);

- направленность пространственной топографии (горизонтальность, вертикальность);

- пространственная протяженность (сжатие, растяжение, расширение);

- пространственная локализация (открытость, замкнутость).

Условно разделенное пространство на абстрактное и конкретное является важным свойством для данной категории. Пространство конкретное проявляется в указании топографических параметров изображенного мира. Это может быть географическое пространство, территориальное, вещественное, которые не просто «привязывают» изображенные события к определенному месту, но и «активно влияют на суть изображаемого» [3:185], и тогда оно (пространство) становится в литературном произведении художественным образом.

Конкретность художественного топоса в литературном произведении реализуется писателем с различной степенью определенности. Автор может точно назвать и описать место действия, обстановку, а может создать образ пространства, используя в описании какие-

либо детали, штрихи или символы, с помощью которых читатель «достроит» изображенное в произведении пространство в своем воображении. Место действия в этом случае может быть не названо вообще, тем не менее автору удается «создать образ пространства, несомненно имеющий реальный аналог: русская провинция вообще, среднерусская полоса, северный край, Сибирь и т. д.» [3:186].

По мнению Ю.М. Лотмана, в литературном произведении возможно создание и особого художественного пространства, основанного на оппозиции разного типа: город - поселок, столица - провинция и др.

Абстрактное пространство принято воспринимать как пространство «глобального обобщения» (А.Б. Есин), которое характеризуется существующей всеобщностью («везде» и «нигде») и нереальностью. Данное свойство художественного пространства содержит в себе символическое обобщение, выражающее «универсальное содержание и содержащее при этом национально-историческую конкретность. Как художественный образ абстрактное пространство «черпает детали из реальной действительности, передавая национально-историческую специфику не только пейзажа, вещного мира, но и человеческих характеров» [3:187].

Основной чертой, отличающей данное пространство от конкретного, является отсутствие его влияния на характер, действие персонажей и на конфликт произведения.

Свойства горизонтальной и вертикальной направленности связаны с общими вопросами эстетического моделирования пространства и раскрываются чаще всего в природных топосах. Природное пространство в литературном произведении вещественно, материально, заполнено очертаниями рельефа местности, реками, горами, растительностью.

Возникающее в этой связи плоскостное пространство имеет горизонтальную и вертикальную направленность, то есть разворачивается не только вдаль, по горизонтали, но и по вертикали. В смысловом отношении «вертикаль - горизонталь» в художественном тексте может выстроить целый ряд оппозиций: верх - низ, ад - рай, тьма - свет, внешнее - внутреннее. Горизонтальная ориентация пространства в литературном произведении чаще всего выражается в топосах «открытого пространства», это может быть поле, океан, степь, пустыня и т. д.

Примером вертикального топоса могут служить, например, горы (в прозе В. Маканина), то есть все те конструктивные компоненты вертикали, требующие взгляда вверх.

По вертикали художественное пространство может быть разбито в литературном произведении на три уровня: небесный мир -«верх» (например, небо, солнце), реальный, материальный мир - «середина» (земля, горы, реки, поселок, город и т. д.) и мир подземный

- «низ»

Пластичность, подвижность, трансформация пространственной формы в литературном тексте способствуют всестороннему, более полному и глубокому раскрытию содержания произведения. Пространство в художественном произведении имеет способность деформироваться, то есть выходить за рамки определенных для него границ. Этот процесс деформации пространства зависит от повествователя, который легко и свободно может расширять и растягивать границы пространства или, наоборот, сужать их.

Для литературных текстов, в которых прослеживается «твердая приуроченность к определенному месту, определенным ситуациям и событиям» [2:253], характерно сжатие художественного пространства. Ю.М. Лотман считает, что данный вид пространства «.является функциональны м полем, попадание в которое равнозначно включению в конфликтную ситуацию» [2:253].

Растяжение художественного пространства выражено в виде определенной траектории, представляющей собой «обобщенную возможность движения от одной точки к конечной» [2:256]. Сжатие и растяжение пространства в произведении могут взаимно исключать друг друга: «когда действие перемещается в одно из них, оно останавливается в другом» [2:261].

Расширенные свойства пространства в литературном произведении часто связывают с бесконечностью и безграничностью мира. Наблюдения над расширенным изображением пространства в произведениях Н.В. Гоголя позволили Ю.М. Лотману прийти к обобщениям общего порядка и утверждать, что «.пространственный облик миров формирует особые нормы присущего им существования человека» [2:280].

Смысловые оценки, передаваемые деформацией свойств пространства, многообразны. Определение в анализе содержательного контекста пространственных трансформаций позволяет выявить концептуальный уровень литературного произведения.

Свойства открытого и закрытого пространства создают пространственную локализованность художественного действия.

«Замкнутость пространства, по мнению Ю. Лотмана, выражается в том, что действие происходит в закрытом помещении» [2:262] и обозначает, таким образом, различные бытовые пространственные образы: дом, комната и т. д. Исследуя пространственные модели художественных текстов Н.В. Гоголя, Ю. Лотман отмечает, что идеологически ценностными в них являются такие виды пространства, как замкнутое, безопасное, свое (пространство Дома в повести «Старосветские помещики») и открытое, чужое, опасное (художественное пространство степи в повести «Тарас Бульба», дороги в поэме «Мертвые души»). Закрытость пространства предполагает его «ограниченность, невозможность выхода за рамки конкретно-вещного мира, задает неспособность места сообщаться с другими компонентами мира художественного произведения» [5:45]. Открытое - создает неограниченные возможности сообщения. Взаимодействие двух пространств в художественном тексте создает разные пространственные модели, причем в каждом произведении смысловая нагрузка признака «открытости - замкнутости» художественного пространства индивидуальна. В связи с этим образуются и разные типы пространства.

Следует особо сказать еще об одном свойстве художественного пространства - дискретности (прерывность). Это свойство дает возможность писателю переносить действие с одного места в другое. Дискретность пространства проявляется в том, что оно обычно не описывается подробно, а лишь обозначается с помощью отдельных деталей, наиболее значимых для автора [3:183].

При анализе перечисленных свойств у школьников развиваются первичные представления о природе художественного пространства и повышается уровень понимания и осмысления литературного текста.

Изучение основных параметров при описании пространственных свойств изучаемого произведения в процессе школьного анализа формирует способность выделения, анализа и идейного осмысления изображенных свойств художественного пространства, что ведет к углубленному постижению литературного произведения.

Выделим модели, которые чаще всего используются писателями в художественных произведениях: реальные, фантастические, психологические, виртуальные.

Реальное пространство включает в себя объективную (природную), социальную и

субъективную (экзистенциальную) реальность. Это может быть конкретное место, окружающие предметы которого имеют физические характеристики и совпадают с реальными.

В организации пространственно-временных отношений фантастическое пространство занимает особое место. Оно может иметь как горизонтальную, так и вертикальную направленность, это чужое для человека пространство. Субъектами действия выступать могут фантастические персонажи или абстрактные лица, а также олицетворенные предметы. Все физические характеристики изменены и непостоянны. Персонаж свободно перемещается в пространстве. Этот тип является жанрообразующим.

Психологическое пространство предстает в художественных текстах как внутренний мир человека. Это замкнутое в субъекте, личностное пространство человека. Точка зрения может быть статичной, зафиксированной или подвижной, передающей динамику чувств: сострадание, переживание, радость, сочувствие и т. д.

Виртуальное пространство означает искусственно созданную среду, в которую можно проникать, испытывать при этом ощущение реальности жизни. Виртуальность воплощает в себе двойной смысл: мнимость и истинность. Виртуальным миром обычно называют продукт воображения субъекта, обретающий некоторую самостоятельность, необходимую для образования мира. Очевидно, что только небольшую часть возможных миров можно называть виртуальными - из их числа исключаются миры, появившиеся в результате мистического переживания, сны, видения, галлюцинации - все то, что возникает независимо от воздействия активного сознания.

Представление о виртуальном пространстве может сводиться и к описанию всего того, что связано с компьютером: виртуальный антураж компьютерных игр или все происходящее на экране монитора.

Классификация моделей пространства значительно шире. Анализируя художественное творчество конкретных писателей, исследователи открывают и другие типы пространственных моделей: космическое, мифологическое, пространство реминисценций [8:97-102]; ментальное [9:82]; маргинальное, экзистенциальное, социальное, пространство культуры, бытовое, пространство истории [10:169-214].

В художественном тексте автор может соединять несколько типов пространства (например, реальное, бытовое, социальное, историческое), образуя «единое пространство жизни», в котором разворачиваются все сюжетные линии произведения. Особенностью воплощения пространственных моделей в художественном тексте является то, что «они предстают как внешние по отношению к человеку и одновременно внутренние пространства человека.» [10:202].

В связи с этим возможно рассмотрение организующих возможностей категории пространства в построении художественного произведения на сюжетном, композиционном, жанровом уровнях. Концептуальность категории пространства позволяет нам исследовать на данных уровнях особенности его выражения. Например, важность художественного пространства в развитии действия произведения определяется следующими положениями:

-сюжет, представляющий собой последовательность событий, изложенный автором произведения в рамках причинно-следственной обусловленности, развивается в условиях пространства и времени. Словом «сюжет» обозначается «цепь событий, воссозданная в литературном произведении, то есть жизнь персонажей в ее пространственно-временных изменениях, в сменяющих друг друга положениях и обстоятельствах» [11:233];

-начальным представлением сюжетообразующей функции категории пространства является название произведения, которое может служить пространственным обозначением («Лаз», «Дом на набережной») и может «.не только моделировать пространство художественного мира, но и вводить основной символ произведения. содержать в себе эмоциональную оценку, дающую читателю представление об авторской концепции произведения» [12:100];

-«сюжет повествовательных литературных произведений обычно развивается в пределах определенного локального континуума» [2:251]. Автор может сконцентрировать все коллизии произведения в пространстве одного или нескольких локусов. Обозначенный в произведении локус (локусы) содержателен в своем значении и может обозначаться писателем в нескольких аспектах (например, как этическое, экзистенциальное, природное и т. д.). Образованные таким образом пространственные модели соединяются автором и способствуют раскрытию идейного содержания художественного произведения.

Наличие в произведении разных типов пространства все же позволяет выделить авторскую концепцию романа. Она определяется мыслью писателя о существовании общего жизненного пространства, в которое включены абсолютно все герои романа, независимо от их социального положения и вероисповедания, это «общее человеческое пространство, которое не имеет границы и открыто в бесконечность» [10:180].

Обозначенное в анализе художественного текста пространственное целое романа помогает нам определить идейное содержание произведения, которое сводится автором к нашему представлению о бесценности жизни, «о преодолении социального понимания ценности человека» и к утверждению о праве «всякого человека на присутствие в этом пространстве» [10:181].

Глава 2. Специфика художественного пространства в поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри»

Взаимосвязь художественного пространства и образа Мцыри

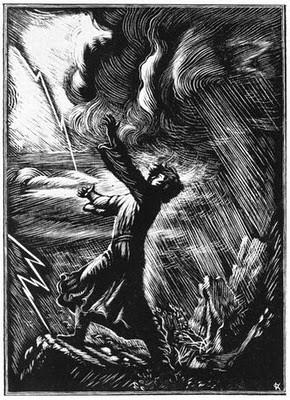

В произведении М.Ю.Лермонтова «Мцыри» дается указание на реальные координаты: Кавказ, монастырь, слияния рек Арагвы и Куры. Выбор географических данных, совпадающих с художественным пространством поэмы, объясняется следующими причинами:

1)История о юноше, который находился против своей воли в монастыре, имеет реальную основу. Однажды, путешествуя по Кавказу, Лермонтов повстречался с одним пожилым монахом. Тот поведал ему свою историю. Его, еще совсем ребенком, оставил в монастыре (считается, что это монастырь Джвари) близ Мцхета (так называлась в древние времена столица Грузии) русский генерал (Ермолов). Когда мальчик сильно заболел в пути, стало ясно, что ехать дальше не имеет смысла. Став постарше, монах не один раз пытался покинуть стены монастыря, мечтая вновь увидеть родной дом и близких людей. Один из побегов едва не закончился гибелью. Проболев долгое время, монах все же принял свою судьбу и остался в монастыре.

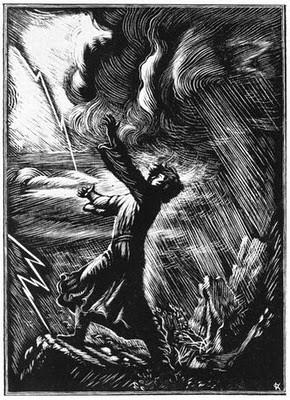

Фото монастыря Джвари в Грузии

2) Природа Кавказа, дикая и необузданная, должна подчеркнуть характер главного героя, всеми силами стремящегося бороться с судьбой. Монастырь в поэме – символ враждебной действительности, заставляющей сильного и неординарного человека гибнуть под воздействием ненужных условностей. Страсть и сила, с которой Михаил Юрьевич описывал страдания юноши, способного на великие свершения, но вынужденного прозябать в тишине монастырских стен, безусловно, выражают сокровенные переживания самого автора.

Иллюстрация 1.

Иллюстрация 2.

3) Понять образ Мцыри, его характер мы также можем и через сопоставление замкнутого и открытого художественного пространства. Замкнутое пространство, по мнению Ю. Лотмана, выражается в том, что действие происходит в закрытом помещении. [2:262] В таком случае в качестве замкнутого пространства в поэме может выступать «монастырь»:

Из жалости один монах

Больного призрел, и в стенах

Хранительных остался он,

Искусством дружеским спасен.

В понятие открытого пространства может входить «степь», природа Кавказа, Родина и т.д.

Три дня все поиски по нем

Напрасны были, но потом

Его в степи без чувств нашли

И вновь в обитель принесли.

В качестве границы между этими пространствами могут выступать «монастырские стены». Например, в одном отрывке из поэмы Мцыри говорит:

Скажи мне, что средь этих стен

Могли бы дать вы мне взамен…..

Основной характеристикой этих пространств является их взаимная непроницаемость. Образ Мцыри – это единственное связующее звено между закрытым и открытым пространством.

Мцыри является представителем открытого пространства. Тому мы находим подтверждение в тексте:

Но в нем мучительный недуг

Развил тогда могучий дух

Его отцов. Без жалоб он

Томился, даже слабый стон

Из детских губ не вылетал,

Он знаком пищу отвергал

И тихо, гордо умирал.

Кроме того в Мцыри отсутствует суеверный страх перед грозой:

И в час ночной, ужасный час,

Когда гроза пугала вас,

Когда, столпясь при алтаре,

Вы ниц лежали на земле,

Я убежал. О, я как брат

Обняться с бурей был бы рад!

Глазами тучи я следил,

Рукою молнию ловил…

Однако, по нашим наблюдениям, нахождение Мцыри в каждом из пространств, не проходит бесследно и накладывает свой отпечаток на характер Мцыри. Являясь представителем открытого пространства, Мцыри не может жить взаперти, в неволе:

Сначала бегал он от всех,

Бродил безмолвен, одинок,

Смотрел, вздыхая, на восток,

Гоним неясною тоской

По стороне своей родной.

В тот же момент, находясь продолжительное время в монастыре, Мцыри понемногу меняется:

Но после к плену он привык,

Стал понимать чужой язык,

Был окрещен святым отцом

И, с шумным светом незнаком,

Уже хотел во цвете лет

Изречь монашеский обет…

Роковым стало для Мцыри то, что он забывает дорогу домой.

Да, заслужил я жребий мой!

Могучий конь, в степи чужой,

Плохого сбросив седока,

На родину издалека

Найдет прямой и краткий путь…

Что я пред ним? Напрасно грудь

Полна желаньем и тоской:

То жар бессильный и пустой,

Игра мечты, болезнь ума.

На мне печать свою тюрьма

Оставила…

Мцыри - персонаж, олицетворяющий собой борьбу, пусть даже и тщетную. Автор подчеркивал, что неудачная попытка обрести свободу, нисколько не умаляет достоинств Мцыри. В конце поэмы Мцыри просит:

Когда я стану умирать,

И, верь, тебе не долго ждать,

Ты перенесть меня вели

В наш сад, в то место, где цвели

Акаций белых два куста…

….Там положить вели меня.

Сияньем голубого дня

Упьюся я в последний раз.

Оттуда виден и Кавказ!

…И стану думать я, что друг

Иль брат, склонившись надо мной,

Отер внимательной рукой

С лица кончины хладный пот

И что вполголоса поет

Он мне про милую страну…

И с этой мыслью я засну,

И никого не прокляну!».

Смерть Мцыри не меняет его сердечного желания увидеть Родину, это своего рода вторая попытка освободиться от монастырского плена и душой вернуться в свою страну.

Таким образом, мы повторно доказали взаимосвязь художественного пространства с образом Мцыри.

Изобразить вышесказанное можно примерно так.

Схема 1.

Схема 1.

Тело Мцыри

РОДИНА

Степь…т.д.

Мцыри- мальчик

Мцыри- мальчик

МОНАСТЫРЬ

Стены

Мцыри - юноша

Мцыри - юноша

Душа Мцыри

Закрытое пространство – монастырь. Синие стрелки – плен и побег

Мцыри.

Открытое пространство – Родина. Зеленая дуга - свобода Мцыри

через смерть.

Тем самым художественное пространство связано с образом главного героя.

Взаимосвязь художественного пространства и сюжета поэмы

Если предположить, что в понятие «горизонтальное пространство» входят степи, моря, пустыни и т.д., значит, горизонтальным пространством поэмы станут монастырь, а также природа Кавказа.

Мы знаем, что сюжет представляет собой цепь событий, изложенных автором произведения. Показывается жизнь персонажей в его пространственно-временных изменениях. Если проследить сюжет, то он будет выглядеть так: жизнь героя в монастыре до побега, побег, свобода, возвращение, смерть в монастыре.

Кроме того, нужно отметить, что пространство во время побега героя расширяется от монастыря к природе, и сужается от природы к монастырю. Поэтому горизонтальное пространство можно зарисовать в виде вытянутого ромба. Рисунок тогда будет выглядеть следующим образом. Таким образом, горизонтальное пространство связано с сюжетом

Схема 2.

Природа Кавказа

Природа Кавказа

Жизнь Побег Природа Возвращение Смерть

Грузинка

Барс

Монастырь Монастырь

Природа Кавказа

Зеленый цвет - горизонтальное пространство.

Черный цвет – сюжет поэмы.

Примечание: Интересно отметить, что расширение пространства неизбежно ведет и к изменению других художественных элементов.

| Художественные элементы | Монастырь (до побега) | Природа Кавказа (побег) |

| Изменение цвета | « Я вырос в сумрачных стенах» | «Как будто белый караван», «Когда в час утренней зари

Курилися, как алтари, Их выси в небе голубом». «К нему, на золотой песок,

Играть я в полдень уходил» «Так полон ровной синевой!»

|

| Изменение количества персонажей | Генерал, монахи | Грузинка, барс, братья, сестра, отцы, деды, старики. Например, «Я помнил смуглых стариков».

|

| Изменение чувств, эмоций, запахов | «От келий душных и молитв» | «Дерев, разросшихся кругом, шумящих свежею толпой», «Где воздух свеж и где порой», «Ночную свежесть тех лесов» |

| Изменение поведения героя | «Бродил безмолвен, одинок» | «О, я как брат Обняться с бурей был бы рад»

|

И так далее.

Взаимосвязь художественного пространства и формы исповеди

Вертикальное пространство в научной литературе воспринимается, как целый ряд оппозиций: верх-низ, небо-земля, рай- ад и т.д.

Мы можем выстроить вертикальное пространство поэмы в виде следующих оппозиций: «жизнь» и «смерть». Интервал от жизни к смерти займут основные биографические этапы Мцыри: жизнь в монастыре, побег, возвращение в монастырь. Тогда такое построение обоснует выбор жанра поэмы - «исповедь». Поскольку «исповедь» - это правдивый рассказ героя о своей жизни, а в нашем случае рассказ, начиная от жизни в монастыре и вплоть до дня смерти. Лучше об этом сможет рассказать только сам герой.

Схема 3.

ЖИЗНЬ

ЖИЗНЬ

ИСПОВЕДЬ- это

![]() МОНАСТЫРЬ

МОНАСТЫРЬ

1.Рассказ о

ПОБЕГ жизни

перед смертью.

перед смертью.

2.повествование,

МОНАСТЫРЬ предполагающее

откровенность героя.

СМЕРТЬ

Взаимосвязь художественного пространства и композиции поэмы

Как мы знаем, художественное пространство в литературе пластично, подвижно. Эта способность художественного пространства приводит к его деформации в произведении. Так художественное пространство поэмы «Мцыри» представлено как расширяющееся или сужающееся по отношению к понятию «времени». Например, пространство и время, указанные автором в начале текста, занимают первые две главы. А между тем этот интервал должен занимать несколько лет, поскольку должен включать в себя период взросления семилетнего героя до юношеского возраста. Тогда как три дня побега, подробно рассказанные героем, растянуты на оставшиеся двадцать четыре главы. Тогда в этом случае можно говорить о взаимосвязи художественного пространства с композицией поэмы.

Таким образом, все вышесказанное мы можем изобразить в виде следующей геометрической фигуры.

Схема 4.

Расширение пространства

24 главы

3 дня Период на свободе взросления

2 главы

Сужение

пространства

Синий цвет – художественное пространство.

Красный цвет – композиция.

Взаимосвязь художественного пространства и литературного направления

Мы уже говорили о том, что реальные географические координаты совпадают с художественным пространством произведения: Кавказ, монастырь, слияние рек Арагвы и Куры. В таком случае можно говорить о том, что герой поэмы занимает свое место в обществе и находится с ним во взаимосвязи (пусть даже и враждебной для героя). Тогда условно можно обозначить общество в виде круга, внутри которого находится Мцыри. Поскольку Мцыри стремится покинуть враждебное ему общество, то логично поместить его ближе к краю окружности. Схема будет выглядеть следующим образом.

Схема 5.

Социальное пространство

Фиолетовый цвет – монастырь, общество.

Красный цвет – герой.

Однако центром повествования становится не взаимосвязь героя с обществом, а его личные переживания, стремления, мечты, цель, душа. Это подтверждается и выбором жанра – исповедь. В таком случае речь идет уже о психологическом пространстве. Данное понятие предстает в художественных текстах как внутренний мир человека.

Тогда схема будет выглядеть иначе.

Схема 5

Схема 5

Психологическое пространство

Синий цвет – герой.

Красный цвет – внутренний мир

героя

Теперь перейдем к заключительной мысли. Из теории литературы нам известна главная формула отличия литературного направления «реализм» от литературного направления «романтизм». Данная формула гласит:

Реализм – это человек в мире.

Романтизм – это мир в человеке.

В таком случае схема, указанная в приложении 4, полностью соответствует понятиям «реализма», тогда как вторая схема, указанная в приложении 5, отвечает принципам «романтизма».

Так как внимание автора направлено на изучение внутреннего мира главного героя, то логично было бы предположить, что психологическое пространство в данном случае является приоритетной. Если учесть, что между понятиями «психологическое пространство» и понятием «романтизм» можно поставить знак равенства, то романтизм является основным литературным направлением поэмы.

Таким образом, мы доказали взаимосвязь художественного пространства и литературно направления.

Заключение

Изучив известные нам источники, мы пришли к следующему выводу:

В поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» мы можем говорить о наличии реального географического пространства, горизонтального, вертикального, психологического; социального, о расширении и сжатии пространства.

Художественное пространство поэмы напрямую связано с названием поэмы, с образом главного героя, сюжетом, жанром, композицией и литературным направлением.

Кроме того взаимосвязь художественного пространства можно провести и с другими художественными элементами. Например, с названием поэмы и т.д.

Таким образом, мы можем утверждать, что цели и задачи, поставленные перед нами, были успешно достигнуты.

Литература.

1. Лихачев Д.С. Художественная среда литературного произведения // Симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве». Тезисы и аннотации. - Л.: Советский писатель, 1970. - 73 с.

2. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 352 с.

3. Есин А.Б. Время и пространство // Введение в литературоведение: Учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эспалнек и др.; Под ред. Л.В. Чернец. - М.: Высшая школа., 2004. - 680 с.

4. Чурляева Т.Н. Проблема абсурда в прозе В. Маканина 1980-х начала 1990-х годов. - Дисс... канд. филол. наук. -Новосибирск, 2001. - 247 с.

5. Коростилева Е.И. Категории художественного времени и пространства в школьном изучении литературных произведений. - Дисс. канд. пед. наук. - М., 2002.

6. Руднев В.И. Словарь культуры XX века. - М.: Аграф, 1997. - 384 с.

7. Прокофьева В.Ю., Пыхтина Ю.Г. Анализ художественного текста в аспекте его пространственных характеристик: Практикум для студентов-филологов, учащихся гимназических классов / В.Ю. Прокофьева, Ю.Г. Пыхтина. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. - 152 с.

8. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум. - М.: Флинта, Наука. 2003, с. 97-102.

9. Дудорова М.В. Концепт «пространство» в поэтическом тексте (на материала поэзии И. Анненского). // Дергачевские чтения - 2000. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. - Екатеринбург, 2001.

10. Суханов В.А. Романы Ю.В. Трифонова как художественное единство. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2001. - 322 с.

11. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник / В.Е. Хализев. - М.: Высшая школа, 2005. - 405 с.

12. Хотинская Г.А. Художественное время как эстетический феномен. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1992. - 261 с.

М.Ю.Лотман. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1988.-352с.

Каширина С.В. Роль художественного пространства в постижении литературного текста. Вестник ОГУ,№9/сентябрь.2006.Часть 1, стр.180.

Приложение.

Исследуя пространство в поэме «Мцыри» мы решили выявить свою классификацию пространства – это пространство жизни-взрыва. Такое художественное пространство связано с символикой поэмы. Выглядеть это будет примерно так:

Барс- символ свободы и враждебной природы

Грузинка- символ сладкого зова к смирению

Рыбки- символ смирения и ограниченности жизненных возможностей

Гроза- это символ пробуждения

Сквозной символ- огня, решимости героя.

Мцыри живет в монастыре- символ плена и тюрьмы.

Схема 1.

Схема 1. Мцыри- мальчик

Мцыри- мальчик

Мцыри - юноша

Мцыри - юноша Природа Кавказа

Природа Кавказа

ЖИЗНЬ

ЖИЗНЬ перед смертью.

перед смертью.

Схема 5

Схема 5