Тема урока: Способы решения: алгебраическое сложение, подстановка и сравнение, почленное деление, графический способ и др.

Учебно-воспитательные задачи: стимулирование деятельности по закреплению материала

Цели урока:

Образовательная: продолжить формирование навыков решения уравнений и систем уравнений

Воспитательная: побуждать учащихся к применению полученных знаний, воспитание аккуратности при выполнении работ в тетрадях, воспитание самостоятельности

Развивающая: выработка навыков самостоятельной работы, развитие логического мышления, развитие активности у учащихся

Тип урока: совершенствование знаний и способов деятельности

Форма урока:

Методы обучения:

По источнику получения знаний: практические.

По способу организации познавательной деятельности: репродуктивные.

Методы воспитания:

Организация деятельности, формирование мировоззрения, стимулирование деятельности, осуществление контроля.

Формы обучения: индивидуальные

Оценочно-результативный компонент: ведение оперативного контроля

Основные понятия темы:

Оборудование, наглядные пособия:

Ход урока.

| Организационный этап Задачи: обеспечить нормальную внешнюю обстановку на уроке, психологически подготовить детей к общению | Содержание этапа |

| 1.Приветствие 2.Проверка подготовленности к уроку 3.Организация внимания школьников 4.Раскрытие общих целей и плана проведения урока |

| Этап проверки домашнего задания. Задачи: установить правильность, полноту и осознанность выполнения всеми учащимися домашнего задания | 1. Выявление степени усвоения заданного учебного материала 2.Определение типичных недостатков в знаниях Повторить способы решения уравнений и систем уравнений, алгоритм решения |

| Этап актуализации субъектного опыта учащихся. Задачи: обеспечить включение школьников в совместную деятельность по определению целей учебного занятия | 1. Сообщение темы урока 2.Формулирование цели совместно с учениками 3.Показ значимости изучаемого материала 4. Постановка проблемы 5.Актуализация субъектного опыта учащимися Приложение1 |

| Этап закрепления знаний и способов деятельности Задачи: обеспечить закрепление знаний и способов деятельности, необходимых для самостоятельной работы | 1.Организация деятельности по воспроизведению существенных признаков изученных на прошлом уроке познавательных объектов 2.Организация деятельности по применению изученного в ситуациях по образцу и измененных ситуациях |

| Этап контроля и самоконтроля Задачи: установить качество усвоения учащимися знаний и способов деятельности, определить недостатки в знаниях и их причины | 1. Проверка сформированности общих учебных навыков учащихся |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 6. Этап коррекции Задачи: скорректировать выявленные проблемы | 1. Организация деятельности учащихся по коррекции выявленных недостатков |

| Этап рефлексии Задачи: инициировать рефлексию учащихся по поводу своего эмоционального состояния | Мобилизация учащихся на рефлексию

|

Учитель -- Шуринова Е.К.

Приложение 1

2.2 Разложение левой части уравнения на множители. 1. СПОСОБ

Решим уравнение х2 - 2х - 8 = 0. Разложим левую часть на множители:

х2 - 2х - 8 = х2 - 4х +2х -8 = х(х -4 ) + 2(х -4) = (х + 2)(х -42).

Следовательно, уравнение можно переписать так:

(х + 2)(х -4)=0.

Так как произведение равно нулю, то, по крайней мере, один из его множителей равен нулю. Поэтому левая часть уравнения обращается нуль при х = -2, а также при х = 4. Это означает, что число - 2 и 4 являются корнями уравнения х2 - 2х - 8 = 0.

2.3 Метод выделения полного квадрата. 2. СПОСОБ:

Решим уравнение х2 + 6х - 7 = 0. Выделим в левой части полный квадрат.

Для этого запишем выражение х2 + 6х в следующем виде:

х2 + 6х = х2 + 2• х • 3.

В полученном выражении первое слагаемое - квадрат числа х, а второе - удвоенное произведение х на 3. По этому чтобы получить полный квадрат, нужно прибавить 32, так как

х2 + 2• х • 3 + 32 = (х + 3)2.

Преобразуем теперь левую часть уравнения

х2 + 6х - 7 = 0,

прибавляя к ней и вычитая 32. Имеем:

х2 + 6х - 7 = х2 + 2• х • 3 + 32 - 32 - 7 = (х + 3)2 - 9 - 7 = (х + 3)2 - 16.

Таким образом, данное уравнение можно записать так:

(х + 3)2 - 16 =0, (х + 3)2 = 16.

Следовательно, х + 3 - 4 = 0, х1 = 1, или х + 3 = -4, х2 = -7.

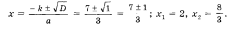

2.4 Решение квадратных уравнений по формуле. 3. СПОСОБ:

Умножим обе части уравнения

ах2 + bх + с = 0, а ≠ 0

на 4а и последовательно имеем:

4а2х2 + 4аbх + 4ас = 0,

((2ах)2 + 2ах • b + b2) - b2 + 4ac = 0,

(2ax + b)2 = b2 - 4ac,

2ax + b = ± √ b2 - 4ac,

2ax = - b ± √ b2 - 4ac,

Примеры.

а) Решим уравнение: 4х2 + 7х + 3 = 0.

а = 4, b = 7, с = 3, D = b2 - 4ac = 72 - 4 • 4 • 3 = 49 - 48 = 1,

D 0, два разных корня;

Таким образом, в случае положительного дискриминанта, т.е. при

b2 - 4ac 0 , уравнение ах2 + bх + с = 0 имеет два различных корня.

б) Решим уравнение: 4х2 - 4х + 1 = 0,

а = 4, b = - 4, с = 1, D = b2 - 4ac = (-4)2 - 4 • 4 • 1= 16 - 16 = 0, D = 0, один корень;

Итак, если дискриминант равен нулю, т.е. b2 - 4ac = 0, то уравнение

ах2 + bх + с = 0 имеет единственный корень,

в) Решим уравнение: 2х2 + 3х + 4 = 0,

а = 2, b = 3, с = 4, D = b2 - 4ac = 32 - 4 • 2 • 4 = 9 - 32 = - 13 , D

Данное уравнение корней не имеет.

Итак, если дискриминант отрицателен, т.е. b2 - 4ac , уравнение ах2 + bх + с = 0 не имеет корней.

Формула (1) корней квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0 позволяет найти корни любого квадратного уравнения (если они есть), в том числе приведенного и неполного. Словесно формула (1) выражается так: корни квадратного уравнения равны дроби, числитель которой равен второму коэффициенту, взятому с противоположным знаком, плюс минус корень квадратный из квадрата этого коэффициента без учетверенного произведения первого коэффициента на свободный член, а знаменатель есть удвоенный первый коэффициент.

2.5 Решение уравнений с использованием теоремы Виета. 4. СПОСОБ:

Как известно, приведенное квадратное уравнение имеет вид

х2 + px + c = 0. (1)

Его корни удовлетворяют теореме Виета, которая при а =1 имеет вид

x1 x2 = q,

x1 + x2 = - p

Отсюда можно сделать следующие выводы (по коэффициентам p и q можно предсказать знаки корней).

а) Если свободный член q приведенного уравнения (1) положителен (q 0), то уравнение имеет два одинаковых по знаку корня и это зависти от второго коэффициента p. Если р , то оба корня отрицательны, если р , то оба корня положительны.

Например,

x2 – 3x + 2 = 0; x1 = 2 и x2 = 1, так как q = 2 0 и p = - 3

x2 + 8x + 7 = 0; x1 = - 7 и x2 = - 1, так как q = 7 0 и p= 8 0.

б) Если свободный член q приведенного уравнения (1) отрицателен (q ), то уравнение имеет два различных по знаку корня, причем больший по модулю корень будет положителен, если p , или отрицателен, если p 0 .

Например, x2 + 4x – 5 = 0; x1 = - 5 и x2 = 1, так как q= - 5 и p = 4 0;

x2 – 8x – 9 = 0; x1 = 9 и x2 = - 1, так как q = - 9 и p = - 8

2.6 Решение уравнений с использованием теоремы Виета (обратной) 5. СПОСОБ

Справедлива теорема, обратная теореме Виета:

Если числа х1 и х2 таковы, что х1+х2 = -р, х1х2 = q, то х1 и х2 – корни квадратного уравнения х2 +рх + q = 0.

Эта теорема позволяет в ряде случаев находить корни квадратного уравнения без использования формулы корней.

● Пример

1. Решить уравнение х2 +3х – 28 = 0

Попробуем найти два числа х1 и х2 , такие, что х1 +х2 = - 3 и х1х2 = - 28

Нетрудно заметить, что такими числами будут – 7 и 4. Они и являются корнями уравнения.

2.7 Решение уравнений способом «переброски». 6. СПОСОБ:

Рассмотрим квадратное уравнение ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0.

Умножая обе его части на а, получаем уравнение а2х2 + аbх + ас = 0.

Пусть ах = у, откуда х = у/а; тогда приходим к уравнению у2 + by + ас = 0,

равносильно данному. Его корни у1 и у2 найдем с помощью теоремы Виета.

Окончательно получаем х1 = у1/а и х1 = у2/а. При этом способе коэффициент а умножается на свободный член, как бы «перебрасывается» к нему, поэтому его называют способом «переброски». Этот способ применяют, когда можно легко найти корни уравнения, используя теорему Виета и, что самое важное, когда дискриминант есть точный квадрат.

• Пример.

Решим уравнение 2х2 – 11х + 15 = 0.

Решение. «Перебросим» коэффициент 2 к свободному члену, в результате получим

у2 – 11у + 30 = 0.

Согласно теореме Виета

у1 = 5 х1 = 5/2 x1 = 2,5

у2 = 6 x2 = 6/2 x2 = 3.

Ответ: 2,5; 3.

2.8 Свойства коэффициентов квадратного уравнения. 7. СПОСОБ

А. Пусть дано квадратное уравнение ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0.

1) Если, а+ b + с = 0 (т.е. сумма коэффициентов равна нулю), то х1 = 1, х2 = с/а.

Доказательство. Разделим обе части уравнения на а ≠ 0, получим приведенное квадратное уравнение

x2 + b/a • x + c/a = 0.

Согласно теореме Виета

x1 + x2 = - b/a,

x1x2 = 1• c/a.

По условию а – b + с = 0, откуда b = а + с. Таким образом,

x1 + x2 = - а + b/a= -1 – c/a,

x1x2 = - 1• ( - c/a),

т.е. х1 = -1 и х2 = c/a, что м требовалось доказать.

• Пример.

Решим уравнение 132х2 – 247х + 115 = 0.

Решение. Так как а + b + с = 0 (132 – 247 + 115 = 0), то х1 = 1, х2 = c/a = 115/132.

Ответ: 1; 115/132.

Б. Если второй коэффициент b = 2k – четное число, то формулу корней

• Пример.

Решим уравнение 3х2 — 14х + 16 = 0.

Решение. Имеем: а = 3, b = — 14, с = 16, k = — 7;

D = k2 – ac = (- 7)2 – 3 • 16 = 49 – 48 = 1, D 0, два различных корня;

Ответ: 2; 8/3

В. Приведенное уравнение х2 + рх + q= 0

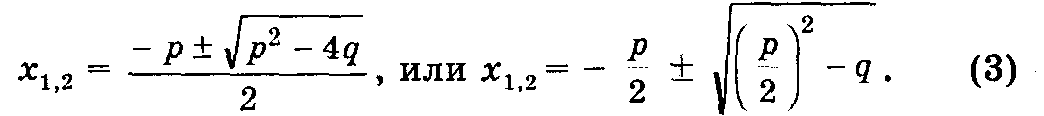

совпадает с уравнением общего вида, в котором а = 1, b = р и с = q. Поэтому для приведенного квадратного уравнения формула корней

принимает вид:

Формулу (3) особенно удобно использовать, когда р — четное число.

• Пример. Решим уравнениех2 – 14х – 15 = 0.

Решение. Имеем: х1,2 =7± 49+15 =764=78

Ответ: х1 = 15; х2 = -1.

2.9 Графическое решение квадратного уравнения. 8. СПОСОБ

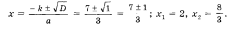

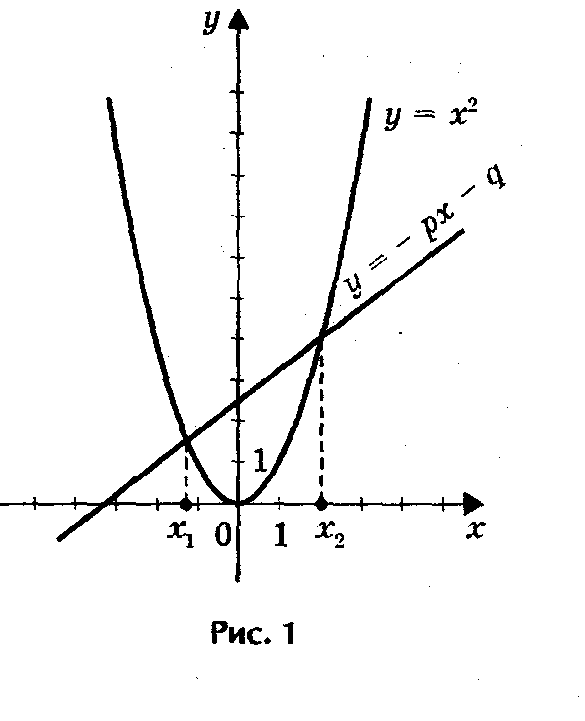

Если в уравнении х2 + px + q = 0 перенести второй и третий члены в правую часть, то получим х2 = - px - q.

Построим графики зависимости у = х2 и у = - px - q.

График первой зависимости - парабола, проходящая через начало координат. График второй зависимости - прямая (рис.1). Возможны следующие случаи:

- прямая и парабола могут пересекаться в двух точках, абсциссы точек пересечения являются корнями квадратного уравнения;

- прямая и парабола могут касаться (одна общая точка), т.е. уравнение имеет одно решение;

- прямая и парабола не имеют общих точек, т.е. квадратное уравнение не имеет корней.

• Примеры.

1) Решим графически уравнение х2 - 3х - 4 = 0 (рис. 2).

Решение. Запишем уравнение в виде х2 = 3х + 4.

Построим параболу у = х2 и прямую у = 3х + 4. Прямую

у = 3х + 4 можно построить по двум точкам М (0; 4) и

N (3; 13). Прямая и парабола пересекаются в двух точках

А и В с абсциссами х1 = - 1 и х2 = 4. Ответ: х1 = - 1; х2 = 4.

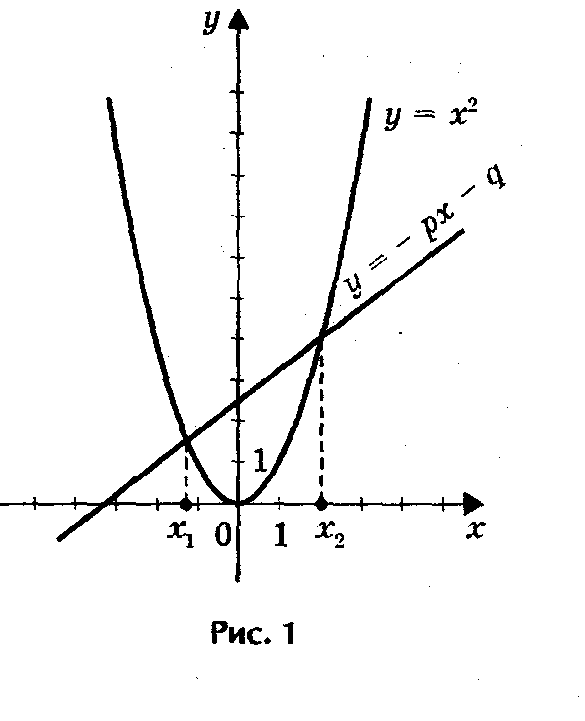

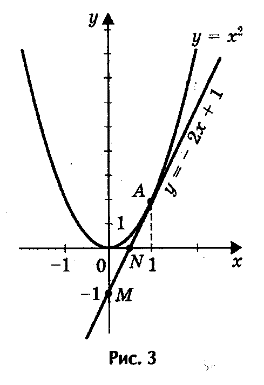

2) Решим графически уравнение (рис. 3) х2 - 2х + 1 = 0.

Решение. Запишем уравнение в виде х2 = 2х - 1.

Построим параболу у = х2 и прямую у = 2х - 1.

Прямую у = 2х - 1 построим по двум точкам М (0; - 1)

и N(1/2; 0). Прямая и парабола пересекаются в точке А с

абсциссой х = 1. Ответ: х = 1.

3) Решим графически уравнение х2 - 2х + 5 = 0 (рис. 4).

Решение. Запишем уравнение в виде х2 = 5х - 5. Построим параболуу = х2 и прямую у = 2х - 5. Прямую у = 2х - 5 построим по двум точкам М(0; - 5) и N(2,5; 0). Прямая и парабола не имеют точек пересечения, т.е. данное уравнение корней не имеет.

Ответ. Уравнение х2 - 2х + 5 = 0 корней не имеет.

2.10 Решение квадратных уравнений с помощью циркуля и линейки. 9. СПОСОБ:

Графический способ решения квадратных уравнений с помощью параболы неудобен. Если строить параболу по точкам, то требуется много времени, и при этом степень точности получаемых результатов невелика.

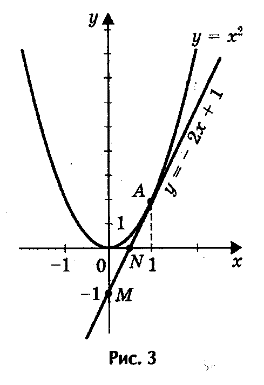

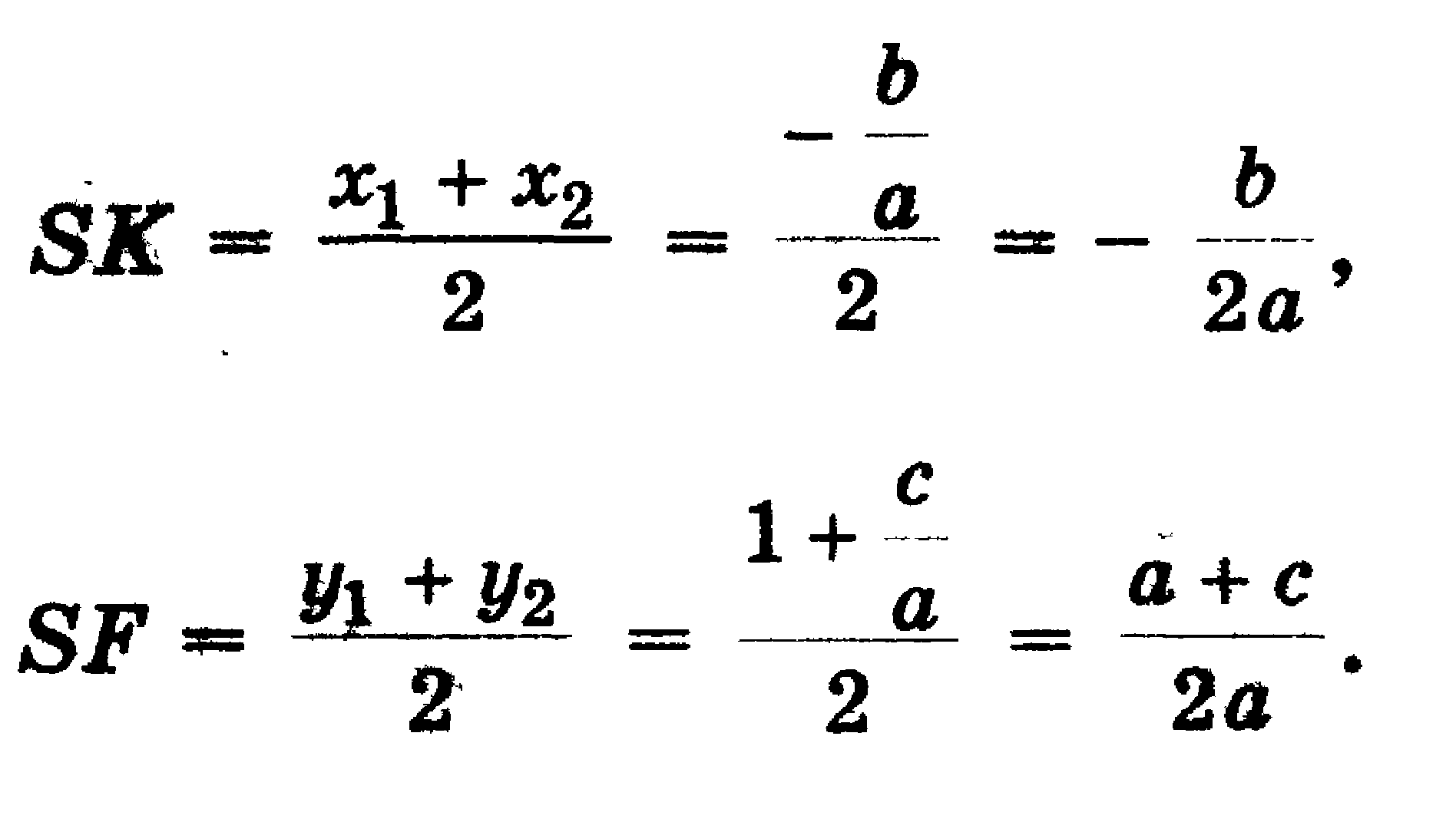

Предлагаю следующий способ нахождения корней квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0 с помощью циркуля и линейки (рис. 5).

Допустим, что искомая окружность пересекает ось абсцисс в точках В(х1; 0 ) и D (х2; 0), где х1 и х2 - корни уравнения ах2 + bх + с = 0, и проходит через точки А(0; 1) и С(0;c/a) на оси ординат. Тогда по теореме о секущих имеем OB • OD = OA • OC, откуда OC = OB • OD/ OA= х1х2/ 1 = c/a.

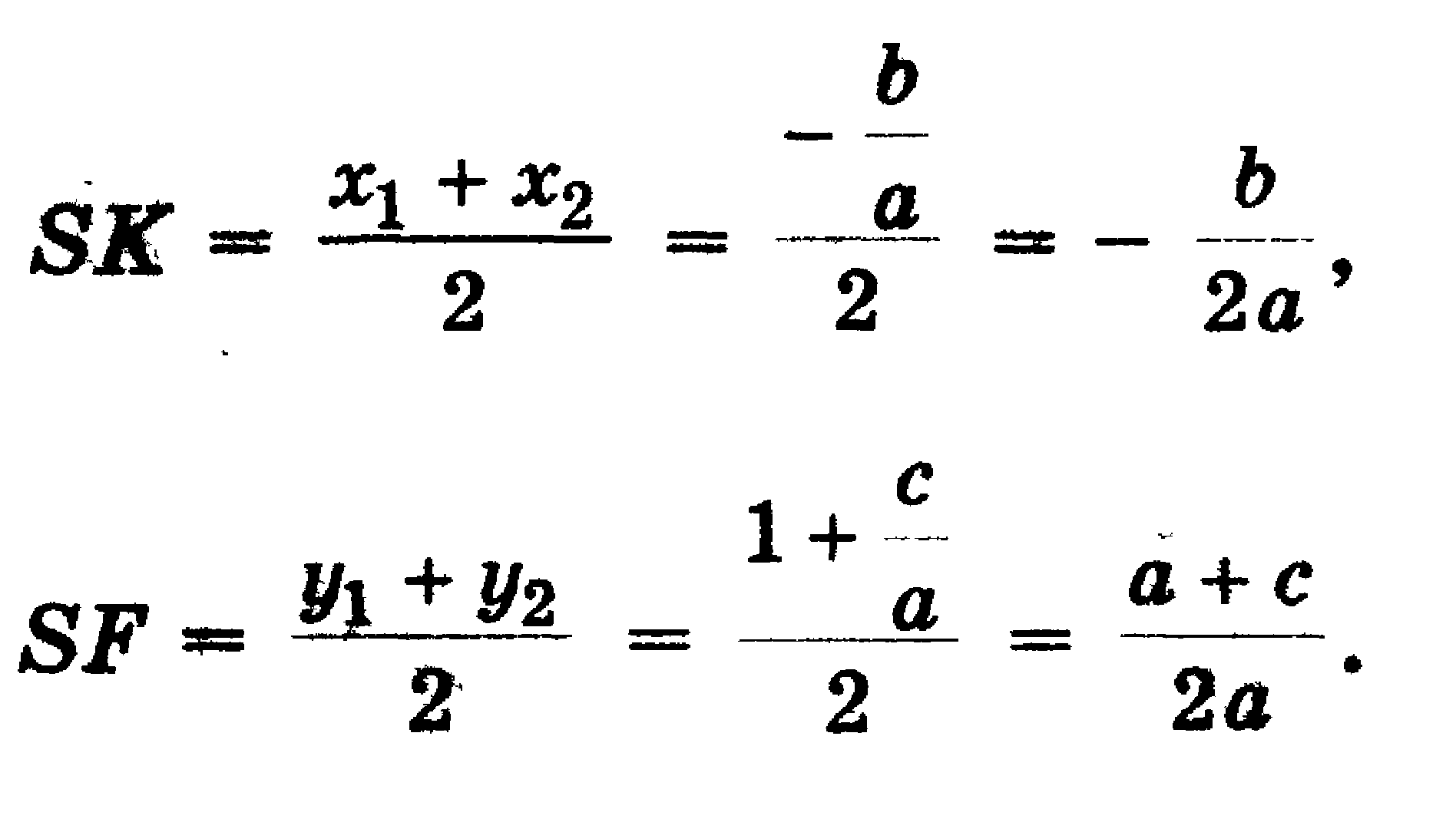

Центр окружности находится в точке пересечения перпендикуляров SF и SK, восстановленных в серединах хорд AC и BD, поэтому

Итак:

1) построим точки S(-b/2а; (а+с)/2а) (центр окружности) и A(0; 1);

2) проведем окружность с радиусом SA;

3) абсциссы точек пересечения этой окружности с осью Ох являются корнями исходного квадратного уравнения.

При этом возможны три случая.

1) Радиус окружности больше ординаты центра (AS SK, или R a + c/2a), окружность пересекает ось Ох в двух точках (рис. 6,а) В(х1; 0) и D(х2; 0), где х1 и х2 - корни квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0.

2) Радиус окружности равен ординате центра (AS = SB, или R = a + c/2a), окружность касается оси Ох (рис. 6,б) в точке В(х1; 0), где х1 - корень квадратного уравнения.

3) Радиус окружности меньше ординаты центра

окружность не имеет общих точек с осью абсцисс (рис.6,в), в этом случае уравнение не имеет решения.

•Пример.

Решим уравнение х2 - 2х - 3 = 0 (рис. 7).

Решение. Определим координаты точки центра окружности по формулам:

Проведем окружность радиуса SA, где А (0; 1).

Ответ: х1 = - 1; х2 = 3.

2.11 Решение квадратных уравнений с помощью номограммы.

10. СПОСОБ:

Это старый и незаслуженно забыты способ решения квадратных уравнений, помещенный на с.83 (см. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы. - М., Просвещение, 1990).

Таблица XXII. Номограмма для решения уравнения z2 + pz + q = 0. Эта номограмма позволяет, не решая квадратного уравнения, по его коэффициен-

там определить корни уравнения.

Криволинейная шкала номограммы построена

по формулам (рис.11):

Полагая ОС = р, ED = q, ОЕ = а (все в см.), из

подобия треугольников САН и CDF получим пропорцию

откуда после подстановок и упрощений вытекает уравнение

z2 + pz + q = 0,причем буква z означает метку любой точки криволинейной шкалы.

• Примеры.

1) Для уравнения z2 - 9z + 8 = 0 номограмма дает корни z1 = 8,0 иz2 = 1,0 (рис.12).

2) Решим с помощью номограммы уравнение 2z2 - 9z + 2 = 0.

Разделим коэффициенты этого уравнения на 2,

получим уравнение z2 - 4,5z + 1 = 0.

Номограмма дает корни z1 = 4 и z2 = 0,5.

3) Для уравнения z2 - 25z + 66 = 0

коэффициенты p и q выходят за пределы шкалы, выполним подстановку z = 5t,

получим уравнениеt2 - 5t + 2,64 = 0, которое решаем посредством номограммы и получим

t1 = 0,6 и t2 = 4,4, откуда z1 = 5t1 = 3,0 и z2 = 5t2 = 22,0.

2.12 Геометрический способ решения квадратных уравнений. 11. СПОСОБ:

В древности, когда геометрия была более развита, чем алгебра, квадратные уравнения решали не алгебраически, а геометрически. Приведу ставший знаменитым пример из «Алгебры» ал - Хорезми.

• Пример.

Решим уравнение х2 + 10х = 39.

В оригинале эта задача формулируется следующим образом : «Квадрат и десять корней равны 39» (рис.15).

Площадь S квадрата ABCD можно представить как сумму площадей: первоначального квадрата х2, четырех прямоугольников (4• 2,5х = 10х ) и четырех пристроенных квадратов (6,25• 4 = 25), т.е. S = х2 + 10х + 25. Заменяя

х2 + 10х числом 39, получим, что S = 39 + 25 = 64, откуда следует, что сторона квадрата

ABCD, т.е. отрезок АВ = 8. Для искомой стороны х первоначального квадрата получим

Решение. Рассмотрим квадрат со стороной х, на его сторонах строятся прямоугольники так, что другая сторона каждого из них равна 2,5, следовательно, площадь каждого равна 2,5х. Полученную фигуру дополняют затем до нового квадрата ABCD, достраивая в углах четыре равных квадрата , сторона каждого их них 2,5, а площадь 6,25.

2.13 Способ решения квадратных уравнений по теореме Безу. 12. СПОСОБ:

При делении P(х) на х -  в остатке может получиться лишь некоторое число r (если r = 0, то деление выполняется без остатка):P(x) = (x -

в остатке может получиться лишь некоторое число r (если r = 0, то деление выполняется без остатка):P(x) = (x -  ) Q (x) + r. (1)

) Q (x) + r. (1)

Чтобы найти значение r, положим в тождестве (1) х =  . При этом двучлен х -

. При этом двучлен х -  обращается в нуль, получаем, что P (

обращается в нуль, получаем, что P ( ) = r.

) = r.

Итак, доказано утверждение, называемое теоремой Безу.

Теорема 1 (Безу). Остаток от деления многочлена P(x) на двучлен х -  равен P(

равен P( ) (т.е. значению P(x) при х =

) (т.е. значению P(x) при х =  ).

).

Если число  является корнем многочлена P(x), то этот многочлен делится на х -

является корнем многочлена P(x), то этот многочлен делится на х -  без остатка.

без остатка.

х²-4х+3=0

Р2(х)= х²-4х+3

α; ±1,±3.

α =1, 1-4+3=0

Разделим р(х) на (х-1)

(х²-4х+3)/(х-1)=х-3

х²-4х+3=(х-1)(х-3)

(х-1)(х-3)=0

х-1=0; х=1, или х-3=0, х=3; Ответ: х1=2, х2=3.