МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ

«ЗООТЕХНИК-ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, ЭТО ПРИЗВАНИЕ!»

с. Прибрежное, 2022 г.

Составил: Якуничев В.В. – преподаватель первой квалификационной категории ветеринарно-технологических дисциплин ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Прибрежненского аграрного колледжа (филиал).

Рецензент: Хаирова А.Н. – преподаватель высшей квалификационной категории категории ветеринарных дисциплин ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Прибрежненского аграрного колледжа (филиал).

Аннотация

Викторина «Зоотехник-это не профессия, это призвание!» разработана для проведения внеаудиторных мероприятий в рамках недели цикловой методической комиссии ветеринарно-технологических дисциплин для обучающихся ветеринарно-технологического отделения специальности 36.02.02 Зоотехния Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», целью которого является расширение кругозора обучающихся, повышение познавательной активности, развитие логического мышления и интеллектуальных способностей, освоение и совершенствование знаний по выбранной специальности.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой

методической комиссии

ветеринарно-технологических дисциплин

Протокол №_____от «____»____________20____г.

Председатель цикловой комиссии ____________ Н.П. Бобер

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

«ЗООТЕХНИК-ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, ЭТО ПРИЗВАНИЕ!»

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 90 мин.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ: обучающиеся 33-З, 23-З11 групп специальности 36.02.02 Зоотехния преподаватель Якуничев В.В.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: расширить кругозор обучающихся, повысить познавательную активность, развитие логического мышления и интеллектуальных способностей, освоение и усовершенствование знаний по выбранной профессии, а также формировать умение самостоятельно работать в парах и микрогруппах.

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, телевизионная панель, карточки с вопросами, листы А4, ручки, мультимедийная презентация для проведения викторины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: аудитория № 222 Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ДЕСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 8 игроков из числа обучающихся групп 33-З, 23-З11, по 4 игрока из каждой группы для формирования 2-х команд.

Ведущий: Добрый день уважаемые коллеги, обучающиеся и участники команд! Мы рады приветствовать вас на тематической викторине под названием «Зоотехник — это не профессия, это призвание!». Эта игра поможет расширить ваш кругозор и закрепить полученные знания в ходе подготовки к предстоящим экзаменам и, конечно же, с пользой и удовольствием провести время.

В игре принимают участие две команды из числа обучающихся группы 33-З и 23-З11, каждая команда находится за отдельным совещательным столом. Поближе с командами мы познакомимся немного позднее!

Ведущий: А сейчас я хотел бы представить наших замечательных судей: (судьи в количестве 3-4 человек, представляются по факту посещения мероприятия).

Уважаемые судьи вам необходимо выбрать председателя судейской коллегии, человека, который будет оглашать зачетные результаты команд. Председателем судейской коллегии будет _________.

Ведущий: Итак, наша тематическая викторина будет проходить в 4 этапа:

- 1 этап называется «Домашнее задание», командам на кануне викторины было выдано задание придумать название и девиз своей команды в виде рифмованного четверостишья.

- 2 этап называется «Разминка», команды коллективно, в письменном виде, отвечают на поставленные ведущим вопросы по общей зоотехнии.

- 3 этап называется «Знание предмета», командам, на выбор, будут предложены категории вопросов из 5 областей знаний, в каждой категории размещено по 15 вопросов определенного профиля. Капитаны выбирают члена команды, который будет отвечать устно на вопросы выбранной категории.

- 4 этап называется «Блиц по оборудованию», командам будут предложены слайды с изображением оборудования или иного предмета, так или иначе применяемого в профессиональной деятельности зоотехника. Командам необходимо как можно скорее ответить, что за предметы изображены на слайдах и для чего они применяются, при этом опередив команду-соперника.

Ведущий: Перед началом проведения нашей викторины давайте погрузимся в экскурс исторического развития русской зоотехнической науки!

Выходят 5 обучающихся и зачитывают в определенной последовательности роль отечественных ученых в развитии зоотехнической науки.

Ведущий: Спасибо за замечательный экскурс в историю развития отечественной зоотехнии, а теперь давайте перейдем к конкурсам!

Первый этап «Домашнее задание».

Ведущий: Напоминаю, что первый этап викторины называется: «Домашнее задание».

Предварительно командам было выдано задание придумать название своей команды и девиз, при этом девиз должен отражать профессиональную деятельность зоотехника, в виде рифмованного четверостишья! Девиз оценивается по логичности, глубине понимания сути своей профессии и юмористической составляющей.

Итак, первой представляется команда группы 33-З, затем команда группы 23-З11.

Капитаны команд по очереди представляют себя, озвучивая название команды и хором с командой оглашают девиз.

Ведущий: Уважаемые судьи, прошу вас оценить выполнение домашнего задания, оценивания его итоги суммой от 1 до 2 баллов.

Пока судьи оценивают результаты домашнего задания, мы переходим ко второму этапу викторины.

Второй этап «Разминка».

Ведущий: Второй этап нашей викторины называется: «Разминка». Командам будет предложено 5 общих вопросов, на которые каждая команда отвечает письменно на приготовленном листке формата А4. Время на ответ для каждого вопроса не более 10 секунд. После чего, листки с вариантами ответов, капитаны команд, передают коллегии судей, судьи в свою очередь оценивают результаты ответов команд. За каждый правильный ответ назначается по 1 баллу, итого максимальная сумма баллов по заданию разминка составляет - 5 баллов.

Если обе команды ответили на все 5 вопросов верно, то каждой команде, по очереди, будут предложены устные, дополнительные, вопросы до первого неверного ответа. Если отвечающая команда дает не правильный ответ, то вопрос переходит другой команде. Дополнительные вопросы оцениваются также, за каждый правильный ответ – назначается 1 балл.

Команде, набравшей большее количество баллов по итогам первых двух конкурсов, предоставляется право, первой, выбрать категорию из предложенных областей знаний!

(Участники команд коллективно отвечают на вопросы).

Ведущий: Уважаемые судьи, прошу вас оценить итоги конкурсов «Домашнее задание» и «Разминка» и огласить результаты.

Объявление результатов судьями:______________________________

Третий этап «Знание предмета».

Ведущий: Переходим к третьему конкурсу викторины, который называется «Знание предмета».

Командам будут предложены категории вопросов из 5 областей знаний: «Общее скотоводство, Общее свиноводство, Общее овцеводство, Биотехника размножения, Кормление и кормопроизводство», в каждой области заключено по 15 вопросов. Каждая команда выбирает, участника, который будет представлять команду и отвечать на вопросы из выбранной категории.

Участники конкурса, представляющие свои команды, по очереди, выбирают две наиболее понравившиеся категории из оставшихся предложенных областей знаний. На обдумывание каждого ответа, на вопрос, отводиться не более 5 секунд.

Конкурс заканчивается тогда, когда каждая команда отвечает на вопросы из двух областей знаний. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу, максимальное количество баллов за конкурс «Знание предмета» составляет - 30 баллов.

Напоминаю, что право первой выбрать категорию из предложенных областей знаний предоставляется команде, набравшей наибольшее количество баллов за два предыдущих конкурса, и это команда______________

(Участники выбирают категории и отвечают на вопросы).

Ведущий: Уважаемые судьи, прошу вас оценить итоги конкурса «Знание предмета» и огласить результаты.

Объявление результатов судьями:______________________________

Четвертый этап «Блиц по оборудованию».

Ведущий: Итак, мы подходим к заключительному 4-му конкурсу нашей викторины под названием «Блиц по оборудованию»

Командам будет предложено 10 слайдов с изображениями оборудования или иного предмета, так или иначе применяемого в профессиональной деятельности зоотехника. Необходимо назвать, чем является этот предмет и для чего применяется. Как только команда определяет предмет, необходимо поднять руку, для предоставления им возможности ответа. Команда, которая первой поднимет руку получает право на ответ. Ответы без разрешения ведущего не принимаются!

При возникновении спорных ситуаций при подъеме руки, коллегия судей определяет команду, которая первой дает ответ.

Каждый правильный ответ оценивается максимально 2-мя баллами! Неполный ответ может оцениваться 1-м баллом, по решению коллегии судей.

Максимальное количество баллов за данный конкурс составляет 20 баллов!

(Участники команд выполняют задания конкурса).

Ведущий: Уважаемые судьи, прошу вас оценить результаты всех 4 конкурсов викторины и подвести итоги!

Ведущий: Уважаемые участники команд, вот мы и подошли к окончанию нашей замечательной викторины под названием: «Зоотехник — это не профессия, это призвание!», настал момент подвести итоги и определить победителя.

Слово для объявления команды-победителя и награждения предоставляется председателю судейской коллегии ______________________________

Заключительное слово председателя коллегии судей.

Награждение участников команд за I место и за II место (грамоты и сладкие призы).

Ведущий: И напоследок, хочу отметить, что сегодня вы повторили то, что пригодится вам в подготовке к экзаменам и дальнейшей профессиональной деятельности. Хочется пожелать всем успехов в учёбе и в труде. Спасибо вам за активное участие и проделанную работу!

Экскурс в историю развития отечественной зоотехнии

1 чтец

Животноводство является одной из самых древних отраслей деятельности человека.

Термин – «зоотехния» впервые в 1848 г. употребил французский ученый Жорж Бодеман.

Зоотехния (от древнегреческого зоо – животные и téchnē — искусство, мастерство), наука о разведении, кормлении, содержании и правильном использовании сельскохозяйственных животных для получения от них возможно большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств. Зоотехния обобщает знания о животноводстве и разрабатывает теорию и практические приемы ведения этой отрасли.

Современная зоотехния, разрабатывающая наиболее экономичную технологию производства продуктов животноводства на основе механизации и автоматизации производственных процессов, широко использует точные науки и счетно-вычислительную технику, опирается на науки, изучающие биологические особенности сельскохозяйственных животных (общая биология, анатомия, гистология, эмбриология, физиология, биохимия, генетика и др.), и на науки, тесно связанные с зоотехнией, — ветеринарию, агрономию и экономику.

Специальным высшим учебным заведением по подготовке зоотехников высшей квалификации, впервые созданным в России, был Московский зоотехнический институт, открытый в 1921 г. В последствие он переведен в Московскую Сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева в качестве зоотехнического факультета.

До этого периода научную зоотехническую квалификацию получали в процессе практической работы отдельные лица, заканчивающие высшие агрономические и ветеринарные школы.

Давайте вспомним о некоторых из них!

Михаил Егорович Ливанов (1751-1800 гг.) российский агроном, геолог, профессор земледелия, надворный советник, первый отечественный профессор по зоотехнии, еще в конце XVIII века сумевший в своем курсе правильно заострить внимание на важнейших зоотехнических проблемах. В небольшой книге объемом с небольшим 100 страниц «О земледелии, скотоводстве и птицеводстве» автор указывает на тесную связь между земледелием и скотоводством так, ― что одно без другого совершенно быть не может. Он пишет, что свою книгу он составил ―для пользы российских скотоводов, следуя правилам – «неусыпного скотоводца» английского Беквелла, непосредственным учеником которого он является. Но своим русским ученикам профессор Ливанов вовсе не рекомендует просто пересаживать созданные в Англии породы в наши столь отличные от английских условия. Он требует изучения производительных сил нашей страны подобно тому, как это сделал Беквелл в Англии. Он писал: «жалко, что у нас еще по сие время всем породам нет подробного описания. Знание оных пород весьма бы споспешествовать могло в такое состояние наше овцеводство привести, какое видим в Испании, Англии и других государствах». Он разработал теорию экстерьера скота разных направлений продуктивности. Он выделяет в разведении крупного рогатого скота два направления - одно животных «расположенных от природы к ожирению и вкусному мясу», и другое, где животные ―склонны «к знатному количеству молока».

Ливанов подробно обсуждает и проблемы молочного скотоводства. Он считает, что «количество и качество молока в коровах большей частью зависит от внутреннего коров к тому расположению», и здесь он считает «корм лишь вторичною причиною, содействующей умножению молока в коровах» «Многомолочная скотина собою не весьма складна и стройна». Она обыкновенно костиста. Ест много, но гладкою и жирною никогда не бывает». Главное в том, что «Вымя великое, круглое, широкое, гладкое, мягкое и о четырех титьках ровных и чистых. Жилы молочные на брюхе долгие и широкие. Кожа мягкая и чистая». Он рекомендует правила «доить корову всегда в одну пору и ―выдаивать чисто».

Болотов Андрей Тимофеевич (1738-1833) был одним из основателей русской агрономической науки, много сделавшим в теоретическом обосновании и развитии российского животноводства. А.Т. Болотов был не просто культурным агрономом своего времени, но и всесторонне развитым натуралистом.

В ряде статей под общим наименованием «О выживании из яиц цыплят без наседки». Болотов критически изложил иностранный способ выведения цыплят из яиц, помещенных в толстый слой голубиного или куриного помета, и предложил собственный способ инкубации яиц. Во второй статье Болотов, по существу, описывает настоящий инкубатор - отепленную избу или ― «горенку». При этом противопоставил свой инкубатор египетскому опыту выведения цыплят в - «особливых» печах, куда закладывали по 3000 яиц, а также опыту Реомюра, при котором яйца, помещенные в коробки, закладывались в бочку, обложенную двумя слоями навоза.

В обширной статье – «О курах», помещенной в ряде номеров журнала, Болотов излагает наставления о разведении кур, правильном содержании и выращивании цыплят, повышении яйценосности, оплодотворяемости яиц. При этом рассматриваются различные породы с описанием более мясных и яичных из них.

На протяжении многих лет в журналах Болотовым публиковались статьи по вопросам скотоводства, о рентабельности содержания скота в хозяйстве.

А.Т. Болотову история русского животноводства обязана созданием учения об органической связи земледелия со скотоводством, о возможности развития его только при многопольной системе земледелия с севооборотом и травосеянием.

2 чтец

Всеволод Иванович Всеволодов (1790-1863). закончил Медико-хирургическую академию в Петербурге, ветеринарное отделение. С 1815 г. работал со званием ветеринарного лекаря I отделения, в 1816 г. стал лекарем по медицинской части.

В 1831 г. после смерти академика Яновского Всеволодов, тогда еще не имевший степени доктора, после пробной публичной лекции был принят ― исправляющим обязанности профессора на кафедре Медико- хирургической академии. Через год (1832 г.) Всеволодову присвоили степень доктора медицины и звание ординарного профессора за научный труд «Наружный осмотр (экстерьер) домашних животных, преимущественно лошади». Этим он положил основание новой дисциплине в скотоводстве - учению об экстерьере. По читаемым курсам он составил и издал учебники.

Главными его зоотехническими сочинениями являются:

1) двухтомный «Курс скотоводства», 1836-1837 г.г.;

2) «Экстерьер домашних животных, преимущественно лошади»,1832 г.;

3) статья в военно-медицинском журнале «О развитии животного организма», 1843 г.;

Особый интерес представляет курс скотоводства, которым Всеволодов создал научные основы животноводства, исходя из эволюционной теории. Особенно подробно им описаны основные домашние животные.

По Всеволодову скотоводство, как наука должно устанавливать «правила» повышения продуктивности животных. Определяя предмет науки «скотоводства», он включает в него крупное скотоводство - крупный рогатый скот, коневодство, овцеводство, свиноводство, псоводство (собаководство), и мелкое скотоводство - птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, шелководство.

Всеволодов подробно излагает методы селекции пород путем подбора. Главным является правильный выбор животных для племенных целей, кормление и содержание, особенно беременных самок и новорожденных. Он рассматривает методы гомогенного (сходственного) и гетерогенного (несходственного) подбора, защищая первый в противовес второму. При «сходственном» размножении скорее «достигается цель заводчика». Вокруг этого основного метода селекции борьба длилась более, чем столетие, вплоть до наших дней. Точка зрения В.И. Всеволодова, как прогрессивная, отстаивалась и последующими деятелями отечественной зоотехнии - И.А. Мерцаловым, П.Н. Кулешовым, М.Ф. Ивановым.

В.И. Всеволодов и его ученики много сделали для развития зоотехнической науки, главным образом по усовершенствованию российского коневодства.

Иван Антонович Мерцалов. (? — 1853) Мерцалов был тонким знатоком тонкорунного овцеводства, в 1860 г. вышла в печати первая часть его записок под заглавием «Записки о разведении испанских овец - помещика Бахмутского уезда Мерцалова» и в 1865 г. вторая часть «Записки о сортировке испанских овец и о качествах производимых ими шерсти».

В своей практической работе И.А. Мерцалов исходил из теории развития пород под влиянием климата, содержания и отбора. Д. Запара писал, что И.А. Мерцалов «отстоял для нашего края тяжеловесную породу инфантадо, применив ее к условиям нашего климата и местности» и что поэтому «он вполне может быть назван отцом тонкорунного овцеводства восточной Украины». В первой части своих «Записок» И.А. Мерцалов излагает вопросы «содержания овчарни»: режим зимнего кормления и летней пастьбы овец, водопоя, дачи соли, указывает время и возраст случки животных для улучшения потомства, приводится также «лечебник» болезней. Возраст случаемых животных он относил к числу физиологических факторов, влияющих на формирование породы. Он рекомендует спаривать овец в возрасте двух с половиной лет и резко возражает против ранней случки.

Во второй части «Записок» описывается «заводская сортировка, или искусство вести завод». Автор рисует широкие перспективы русского тонкорунного овцеводства.

И.А. Мерцалов 27 лет своей жизни посвятил делу развития тонкорунного овцеводства на юге России, в результате чего им была создана порода овец, благодаря которой удалось сохранить мериносовое овцеводство юга России от преждевременного вымирания.

Выводы его о породном разведении и методах улучшения породы явились ценным вкладом в теорию породообразования. Правильно оценив биологическое значение климата и условий разведения овец на юге России Мерцалов более ста лет назад пришел к выводу о необходимости создания мясо-шерстного направления в овцеводстве.

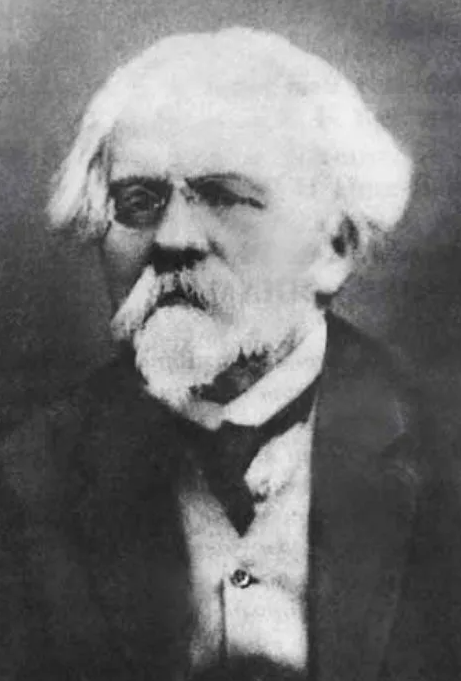

Профессор Илья Никитич Чернопятов (1822—1879) — российский учёный-зоотехник. Профессор Петровской академии. Действительный статский советник.

Сыграл видную роль в истории отечественной зоотехнической науки. Его исследовательская зоотехническая работа касалась овцеводства и шерстоведения. Его магистерская диссертация «О шерсти в хозяйственном и фабричном отношении» (1863) была главным образом работой по микроскопическому исследованию шерсти. Заслуживает внимания его «Исторический очерк развития тонкошерстного овцеводства в России и обозрение нынешнего положения его», 1873.

И.Н. Чернопятов провел ряд зоотехнических экспедиций по областям России, описание которых дал в ряде журнальных статей и в книге «Скотоводство в северных и средних губерниях России и меры к его улучшению», 1872. Им написан также один из первых подробных курсов общего животноводства - раздел «Скотоводство». в «Настольной книге русских сельских хозяев», (1876), включающий основы разведения, кормления, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства. Это была третья непереводная книга, где вопросы питания и кормления сельскохозяйственных животных излагались на основе данных химических анализов.

Плохое состояние скотоводства Чернопятов видит, как следствие недостаточного кормления и неудовлетворительной базы. Считает необходимым улучшение лугов и травосеяние. И.Н. Чернопятов скептически относится к улучшению животноводства скрещиванием выписным скотом, считает наиболее рациональным способ улучшения породы в себе, «примесь чужой крови не принесет пользы, если останутся прежние условия воспитания».

Чтец 3

В Петровской сельскохозяйственной академии преподавание зоотехнии после смерти профессора Чернопятова было разделено на две кафедры. Их заняли Чирвинский - кафедра общего животноводства и Кулешов - кафедра частного животноводства. Избраны они были на одном и том же заседании совета академии в 1883 году и одновременно были от нее отчислены при ее закрытии в 1894 г.

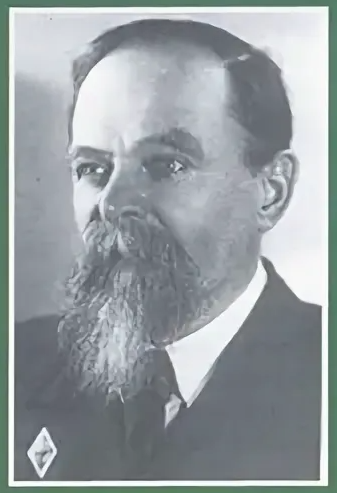

Павел Николаевич Кулешов (1854-1936). Вся научная деятельность П.Н. Кулешова была образцом последовательной борьбы за принципы дарвинизма в зоотехнии, за синтез научной теории с опытом лучших практиков. Он писал: «Причисляя себя к последователям английской зоотехнической школы, возглавленной Беквеллом и Дарвиным, я намерен самым решительным образом отстаивать их понятия и терминологию». Под влиянием идей Дарвина Павел Николаевич создал свой труд «Научные и практические основания подбора племенных животных в овцеводстве», доставивший ему в 1890 году ученую степень магистра наук и звание профессора Петровской академии. Он дал острейшую критику уравнительного подбора, доказал правильность метода однородного подбора, показал, что однородный подбор не есть просто средство закрепления уже имеющихся в стаде желательных изменений, а представляет собой могучий фактор ускорения прогресса всего стада в избранном направлении.

П.Н. Кулешов особо выделял метод поглотительного скрещивания. В книге «Методы племенного разведения домашних животных» он писал: «Поглощением крови образованы десятки пород в Европе и Америке».

В первые годы 20-го столетия П.Н. Кулешов создал целую серию учебников по зоотехнии: «Овцеводство», «Крупный рогатый скот», «Свиноводство», «Коневодство». Они выдержали многие переиздания, по ним учились многие десятки тысяч наших зоотехников, они и теперь служат образцом высокого теоретического уровня. Будучи исключительным знатоком экстерьера всех видов сельскохозяйственных животных, он издал замечательный учебник «Выбор лошадей, крупного рогатого скота, овец и свиней по экстерьеру». П.Н. Кулешовым была предложена классификация типов конституции сельскохозяйственных животных, которая применяется на практике по сей день.

Он занимался практической бонитировкой овец и налаживанием племенной работы с ними во многих имениях центральной черноземной полосы и Предкавказья. Под его руководством произошла перестройка нашего тонкорунного овцеводства и выработался новый новокавказский тип мериноса.

Значительным было влияние П.Н. Кулешова на поддержание и совершенствование орловского рысака и спасение его от начавшейся метизации с американским рысаком. Он был первым представителем зоотехнии членом-корреспондентом АНСССР (1928г.). Получил почетное звание заслуженного деятеля науки и техники.

Николай Петрович Чирвинский (1848-1920). В историю русской зоотехнии Н.П. Чирвинский вошел как выдающийся исследователь, учитель нескольких поколений агрономов и зоотехников и как крупный деятель в области практического животноводства. Наиболее ярко его талант исследователя проявился в вопросах кормления сельскохозяйственных животных, в изучении процессов роста при различных условиях, а также в области овцеводства и шерстоведения.

Когда молодой Чирвинский начинал свою научную деятельность в 80-х годах ХIХ века, учение о кормлении с-х животных находилось на начальной стадии развития. Первое исследование Н.П. Чирвинского было посвящено образованию жира в животном организме. В тоже время в физиологии и зоотехнии господствовала теория Фойта, отрицавшая роль углеводов в организме в образовании жира. Своими исследованиями и аргументами Н.П. Чирвинский нанес решительный удар гипотезе Фойта. По итогам проведенных опытом им был сделан бесспорный вывод об участии углеводов в процессе образования жира. Этой работой русская экспериментальная зоотехния уверенно заявила в мире о своем самостоятельном существовании.

В 1886 г. Николай Петрович начал исследования по вопросам роста, которыми занимался до конца своей жизни - более 30 лет. Работы начаты были для выяснения частных вопросов - о влиянии недостаточного питания на форму черепа свиней разных пород.

В исследованиях Н.П. Чирвинский впервые показал возможность значительного улучшения наших аборигенных пород путем обильного кормления в молодом возрасте.

Н.П. Чирвинский заслужил широкую популярность как педагог. Очень мало осталось его учеников, но в большей или меньшей степени учениками его учеников стали многие агрономы и зоотехники.

Михаил Иванович Придорогин (1862-1923) Успешно окончив Петровскую сельскохозяйственную академию в 1887 году, он поступил преподавателем в Мариинское среднее земледельческое училище, оттуда переведен в Уманское земледельческое училище, где наряду с педагогической работой управлял фермой и хозяйством.

В 1888 г. М.И. Придорогин был назначен доцентом по кафедре общей и частной зоотехнии в Ново-Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, а в 1895 году руководителем кафедры частной зоотехнии в Петровской сельскохозяйственной академии. В 1902 году он успешно защитил магистерскую диссертацию.

Он неутомимо разъезжал по всем уголкам страны для устройства сельскохозяйственных выставок и организации на них экспертизы животных, а также для чтения лекций. Его мнение на местах имело очень большой вес, как мнение крупнейшего ученого-зоотехника и всесторонне образованного агронома. Вскоре после Октябрьской революции он был назначен председателем Центральной зоотехнической комиссии Наркомата земледелия, которой руководил до самой смерти.

Он был выдающимся экстерьеристом, его книга «Экстерьер, оценка сельскохозяйственных животных по наружному осмотру» (1897 г.) и в наше время является ценнейшим руководством для зоотехников. Им опубликованы ряд работ по крупному рогатому скоту, по коневодству.

4 чтец

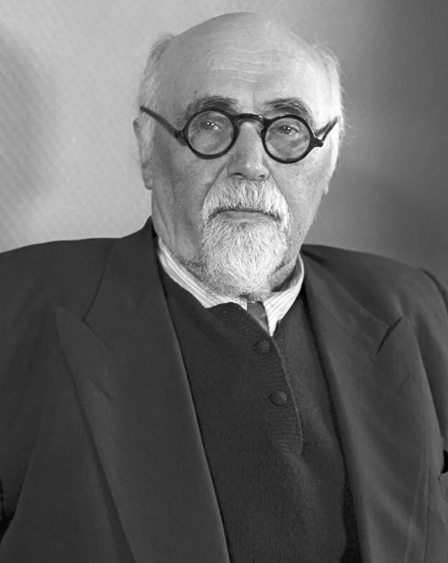

Елий Анатольевич Богданов (1872-1931). В своей работе он продолжал традиции Н.П. Чирвинского, разрабатывая, главным образом, теоретические вопросы. Однако, наряду с постановкой специальных экспериментов он значительно больше внимания уделял практическим материалам. Еще в студенческие годы Е.А. Богдановым были выполнены ценные исследовательские работы, за которые он был награжден большой серебряной медалью Общества любителей естествознания и золотой медалью Московского университета. Профессор Е.А. Богданов - ученый экспериментатор, автор широко известных трудов по теории племенного дела и кормления скота, основатель двух научных школ - по кормлению и разведению. В 1923 г. он разработал первые советские нормы кормления молочного скота и метод оценки питательности кормов по их продуктивному действию в овсяных кормовых единицах. Он одним из первых поднял вопрос о важности использования генетики в животноводстве. Учебник Е.А. Богданова «Учение о разведении сельскохозяйственных животных» (1926) многие годы был основным учебным пособием для студентов. В фундаментальной монографии «Происхождение домашних животных» он четко сформулировал понятие о домашнем животном, как продукте труда многих поколений людей и сделал попытку увязать смену форм зоотехнической работы в связи со сменой форм общественных формаций.

В 1913 г. в Московском сельскохозяйственном институте была открыта кафедра мелкого животноводства (свиноводство, овцеводство, птицеводство), на которую был приглашен Михаил Федорович Иванов (1871-1935). После окончания Горецкого земледельческого училища Могилевской губернии, поступил в бонитерскую школу при земледельческом училище в Дергачах под Харьковом (1891-1893), блестяще окончив которую, получил звание бонитера-овцевода. Затем обучался в Харьковском ветеринарном институте, окончив его с отличием, получил квалификацию ветеринарного врача. Он неоднократно бывал за границей, изучал практическое животноводство на фермах и в частных хозяйствах Швейцарии. В Альпах жил у пастухов, изучал овцеводство и способы приготовления сыров и масла. В 1900 г. М.Ф. Иванов начал преподавательскую деятельность в должности приват-доцента кафедры скотоводства и кормления Харьковского ветеринарного института.

В 1913 г. М.Ф. Иванов был назначен профессором Петровской сельскохозяйственной академии, в это же год принялся интенсивно штудировать птицеводство, ездил знакомиться с практическим птицеводством в хозяйства. Начав работать в академии, он проводил опыты по кормлению птиц, сохранению яиц в свежем виде, организовывал инкубаторий, был инициатором первого в СССР опыта отправки однодневных цыплят почтовыми посылками.

Яркой страницей в жизни М.Ф. Иванова была работа в Аскании-Нова, где ему было поручено организовать зоотехническую опытную станцию, наладить племенное овцеводство, свиноводство, коневодство, скотоводство. Работа началась 1 января 1925 года, за семь лет работы опытной станции вышло семь томов бюллетеней, в которых заключалось 80 больших работ, в том числе 60 по овцеводству.

Михаил Федорович Иванов - классик советской и российской зоотехнии, крупнейший специалист в вопросах породообразования сельскохозяйственных животных. Он оставил богатое наследство, имеющее огромное теоретическое и практическое значение для развития животноводства в нашей стране и за рубежом.

Им создана непревзойденная по продуктивности асканийская мясошерстная порода овец, начато создание горного мериноса, создал породу свиней украинская степная белая.

Теоретические и практические положения, выдвинутые академиком М.Ф. Ивановым, одобрены Сессией ВАСХНИЛ. Сессия постановила методику академика Иванова М.Ф. положить в основу селекционной работы с другими породами и типами овец.

В своих работах М.Ф. Иванов подчеркивал, что скрещивание только тогда приведет к положительным результатам, когда создаются лучшие условия кормления и содержания. Степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена без защиты незадолго до смерти М.Ф. Иванова.

Ефим Федотович Лискун (1873-1958). Е.Ф. Лискун создал первое в России научно- исследовательское учреждение по животноводству - Зоотехническую лабораторию при Ученом Комитете Главного управления земледелия и землеустройства в Петрограде.

Начав исследовательскую работу еще в годы студенчества (1896-1900), первые свои работы он посвятил изучению вопросов краниологии сельскохозяйственных животных. Им исследовано большое количество черепов (около 5 тысяч) животных, выращенных в разных климатических, природных и географических условиях нашей страны, что показало большую формообразующую роль кормления, содержания и тренировки животных.

В труде «Экстерьер сельскохозяйственных животных» Е.Ф. Лискун детально разработал вопросы экстерьера и интерьера сельскохозяйственных животных, развивая положение, что правильное сложение животного является биологической предпосылкой его высокой продуктивности. Вопросы экстерьера он рассматривал и разрабатывал в связи с продуктивностью того или иного направления, исходя из единства формы и функций организма.

Е.Ф. Лискун провел ряд исследований по изучению животноводческих ресурсов России. Своими трудами он способствовал значительному улучшению таких пород, как красная степная, ярославская и др. Его работы послужили дальнейшей основой районирования пород крупного рогатого скота.

В отношении улучшения малопродуктивных пород нашей страны - сибирской, кавказской, киргизской и др. - Е.Ф. Лискун неустанно пропагандировал сохранение таких важных ценных свойств этих пород, как высокая жирномолочность и приспособленность к суровым местным условиям содержания. Он решительно выступал против всеобщего поглотительного скрещивания. Его позиция - чистопородное разведение и скрещивание должны рассматриваться как разные методы одного процесса улучшения животноводства. Пропагандируемая им гнездовая племенная работа впоследствии легла в основу создания госплемрассадников.

Еще в 1916 г. под его руководством в Петроградской губернии. разрабатывалось и внедрялось силосование кормов. Он много занимался вопросами использования и повышения питательности грубых кормов.

Е.Ф. Лискун явился первым организатором и директором Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. Он был утвержден действительным членом академии и избран членом президиума этой академии, а с 1936 по 1956 год являлся бессменным руководителем секции животноводства. Он был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники, Лауреата Сталинской премии, награжден четырежды орденом Ленина, дважды орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Знак Почета

5 чтец

Возглавляемая профессором Богдановым Е.А. кафедра общей зоотехнии в 1930 году разделилась на две: разведения и кормления сельскохозяйственных животных. Работа этих двух кафедр и направлений была тесно связана с деятельностью двух ученых-зоотехников Д.А. Кисловского и И.С. Попова.

Дмитрий Андреевич Кисловский. В 1925 г. опубликована его первая научная работа «Проблема подбора при разведении сельскохозяйственных животных». В работе он высказывает предложение об улучшении ведения племенного дела в практике животноводства и ведения племенных книг.

В октябре 1928 г. он получает ученое звание профессора и избирается заведующим кафедрой общей зоотехнии Вологодского молочно- хозяйственного института и с января 1929 г. читает курс генетики и разведения сельскохозяйственных животных.

Он работает по проблеме родственного спаривания. На Всесоюзном съезде по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству (январь 1929г.) в этой проблеме им сделаны два доклада: «Инбридинг, как метод разведения крупных домашних животных», и «Изменчивость экстерьера в пределах чистой породы и анализ ее причин».

На основе анализа большого материала по голландскому племенному скоту он ясно показал качественную неоднородность животных породы, он подошел к проблеме структуры породы, которую успешно развивал в последующем. Он интенсивно разрабатывал проблему роста и развития животных, опубликовав работы «Интенсивность роста телят в молочный период в зависимости от питания и породы» (1930) и «Периоды эмбрионального роста крупного рогатого скота».

В 1930-1931 г.г. Д.А. Кисловский завершил большой труд «Историко-генеалогическое введение к студбуку (племенная книга в Великобритании) крупных рабочих пород лошадей». Теоретические разработки этого труда в последствие выразились в утверждении новой породы лошадей - советский тяжеловоз. Дальнейшее развитие учения о породе и ее структуре было сделано в работах «Проблема породы и ее улучшения»(1935), и «Основные пути племенной работы и их теоретическое осмысление» (1935).

В 1935 г. Д.А. Кисловскому присвоена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук.

В 1956 г. он был избран почетным академиком ВАСХНИЛ. Он награжден орденом Ленина и четырьмя медалями.

Иван Семенович Попов. (1888—1964) В 1914 г. Иван Семенович был избран ассистентом кафедры общей зоотехнии, возглавляемой Е.А. Богдановым. Уже тогда он обращал на себя внимание своей научной эрудицией. Им были опубликованы работы: «Племенное дело в США», «Об улучшении молочного скота», «Мясное скотоводство США», «Племенные книги крупного рогатого скота лошадей, свиней».

Особое внимание И.С. Попов уделял разработке вопросов кормления. Большое значение имело его исследование с целью получить ответ на вопрос, можно ли при откорме свиней пользоваться крахмальными эквивалентами, полученными в опытах на жвачных. В ходе исследований молодой ученый сделал вывод, что чистая энергия ячменя при откорме молодых свиней выше, чем полученная в опытах на жвачных.

Работая в зоотехническом институте, он составляет справочник: «Кормовые нормы и кормовые таблицы». Этот справочник стал настольной книгой для практических работников и для студентов. В тот же период Иван Семенович работает над учебником по кормлению сельскохозяйственных животных, за этот труд И.С. Попову была присуждена Ленинская премия.

В 1930 г. Иван Семенович был приглашен заведовать лабораторией кормления сельскохозяйственных животных ВИЖ. В 1934 г. ему присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных наук без защиты диссертации.

В 1963 г. на пленуме отделения животноводства ВАСХНИЛ по докладу И.С. Попова было принято предложение по новой энергетической кормовой единице по обменной энергии и комплексной оценки питательности кормов. Было сделано начало пересмотра оценки питательности кормов и норм кормления животных в нашей стране.

И.С. Попов первым в нашей стране поставил вопрос о необходимости дополнять протеиновую питательность корма показателями содержания в нем необходимых животному аминокислот. И.С. Попов впервые в нашей стране составил для зоотехников таблицы аминокислотного состава кормов, использовав данные, полученные в лаборатории его кафедры и другими отечественными исследователями, а также критически отобранные материалы из зарубежной литературы.

В 1956 г. он был избран членом бюро отделения животноводства и возглавил методическую комиссию по теоретическим основам кормления сельскохозяйственных животных. Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Орденом Знак Почета, двумя золотыми медалями ВДНХ, был лауреатом Ленинской премии.

И.С. Попов был выдающимся российским ученым, внесшим крупный вклад в зоотехническую науку, особенно в теорию и практику кормления сельскохозяйственных животных, выдающимся педагогом, воспитавшим не одно поколение зоотехников.

Илья Иванович Иванов (1870-1932). После окончания учебы стажировался в биологических лабораториях Петербурга, Женевы, Парижа. Прошёл теоретический и практический курсы бактериологии в Институте Пастера в Париже. В 1907 году получил звание профессора, вёл исследования в Аскании-Нова (1909—1917), в институте экспериментальной ветеринарии (1917—1921, 1924-30) на Центральной опытной станции (1920—1924).

Научные работы посвящены изучению биологии размножения сельскохозяйственных животных и разработке зоотехнического метода искусственного осеменения. Усовершенствованный последователями метод нашел широкое применение в животноводстве многих стран и используется при совершенствовании и выведении новых пород, при межвидовой гибридизации животных, начало которой связано с именем ученого в период его работы в Аскании-Нова.

Иванов работал в области межвидовой гибридизации животных. На организованной им в 1910 зоотехнической станции в заповеднике Аскания-Нова он получил ряд гибридов между дикими и домашними животными.

Одним из наиболее спорных экспериментов Иванова является попытка создать гибрид человека и обезьяны. Ещё в 1910 году, во время его выступления перед Всемирным конгрессом зоологов в Граце, он описал возможность получения подобного гибрида используя искусственное осеменение.

В начале XX века Иванов провёл работу по усовершенствованию процесса искусственного осеменения и его практического применения в разведении лошадей. Он доказал, что эта технология позволяет одному жеребцу-производителю оплодотворить до 500 кобыл (вместо 20—30 при естественном осеменении), представители конезаводов со всех частей мира часто посещали станцию Иванова.

Иванов был пионером в практике использования искусственного осеменения для получения различных межвидовых гибридов. Одним из первых он вывел и изучал гибрид зебры и осла, зубра и домашней коровы, антилопы и коровы. В то время генетика как наука ещё находилась в зачаточном состоянии, существовало широкое мнение, что подобные гибриды могут положить начало новым видам домашних животных, поэтому работа Иванова считалась очень важной.