Урок 6.

Тема занятия: Святой старец схимонах Максим (Пилипцов)

Цель занятия: раскрыть историю жизни и подвига схимонаха Максима (Пилипцова), культ святого в Оренбуржье.

План занятий:

1. Организация деятельности учащихся.

2. Проверка домашнего задания.

3. Изучение нового материала.

Ход занятия

I.Организационный момент

Запись в тетрадь темы урока. Обсуждение темы урока, выделение непонятных по значению слов.

Примерные вопросы:

1)Что нового вы узнали из разных источников о преп.Зосимы Еннатской, о почитании ее в оренбургских храмах?

2) Как отреагировали ваши знакомые, узнав о подвиге веры преп.Зосимы Еннатской?

3) Какое на вас производит впечатление иконография святой?

Работа с терминами: Блага земные и блага духовные: потребительство или служение; приоритет духовного над материальным; прощение; благодарение и благоговение; чистота и стыд; обожение (преображение личности), образ Божий.

Изучение жизни и подвига схимонаха Максима (Пилипцова).

Прочтение стихотворения1:

1

Вязкий мрак бежит по кругу неустанно день и ночь,

Пеленает в темень туго, лучик света гонит прочь.

Звякнет чашечка о блюдце, постучит метель в окно,

Дети зрячие смеются… Зажужжит веретено,

Шерсть и зиму превращая в нить пухового платка.

Говорят, на небе тают кучевые облака.

Только слово – Божье слово – обретает ясный цвет,

Ярче солнца золотого, и в писаньях древних лет

Столько мудрости таится, столько доброго тепла…

Богоматерь-голубица в церковь отрока свела

Помолиться пред иконой, окунуться в благодать.

Мрак споткнулся у амвона – в тьму не смог запеленать.

В мире Божьем люди-свечи свет внутри себя несут.

Будь ты слеп, убог, увечен – заалеет Верой трут,

Огоньком коснётся воска, поджигая в сердце нить,

И тогда всё станет просто – для других, горя, светить.

У Господнего алькова и с молитвой на устах

Понял: «Не ищу иного. Я Максим теперь, монах».

2

Бузулук в трёх вёрстах, рядом… Но живым не добредёшь.

Без вины наказан адом. Давят злобно, словно вошь.

Переполненные блюдца – глаз незрячих родники.

Сам начальник в форме куцей молвит: «Отче, помоги!

Третий день в огне супруга, хворь свалила, выручай!»

Ты в ответ: «Исчезнет мука, выпьет пусть тюремный чай».

На дощатых нарах жёстких время движется назад.

Дым дешёвой папироски, конвоира лютый взгляд,

Псов охранных лай до хрипа, человеческая боль,

Пол в плевках, рыданья, всхлипы – зэков общая юдоль.

Убивали – не убили, дело шили – распорол.

Грозовые тучи плыли, задевая частокол.

Добрый схимник веком проклят, Богом щедро награждён.

Свечка тает, сердце глохнет, боль смывается дождём.

Врачеватель паствы смирной, упреждающий беду…

Пахло ладаном и миро тело в камерном чаду.

– Знать, Святой летит на небо! Знать, слепой увидит высь!

Распрощавшись с чёрным крепом, к солнцу ангелы взвились.

Вопросы для обсуждения: идея Божьего слова как основы мироздания и сокровенной духовной жизни человека; борьба света с тьмой (мрак споткнулся у амвона); идея призвания Богом (люди-свечи, я-монах); идея милосердия (исцелениея жены начальника тюрьмы); идея мученичества и венцов небесных, спасение души.

Материал для рассказа учителя о жизни и подвиге схимонаха Максима (Пилипцова).

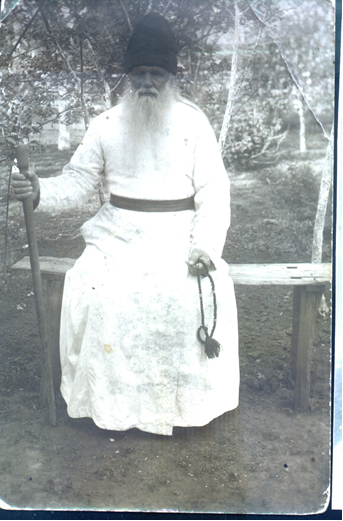

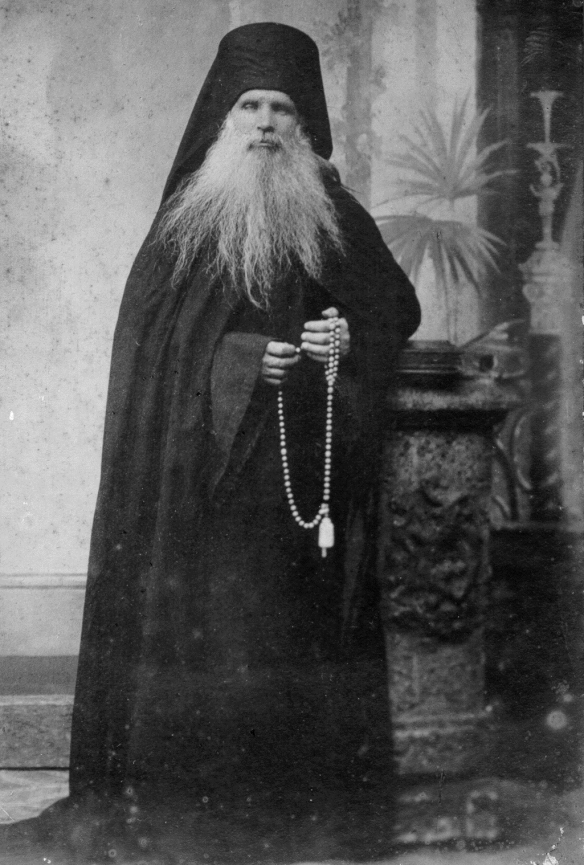

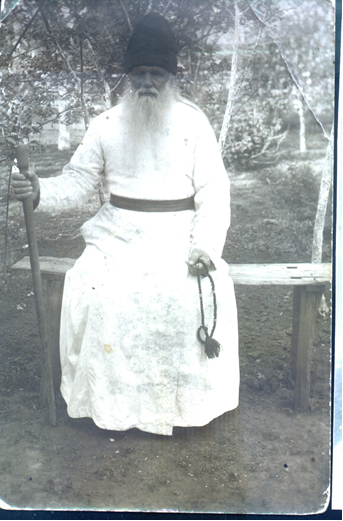

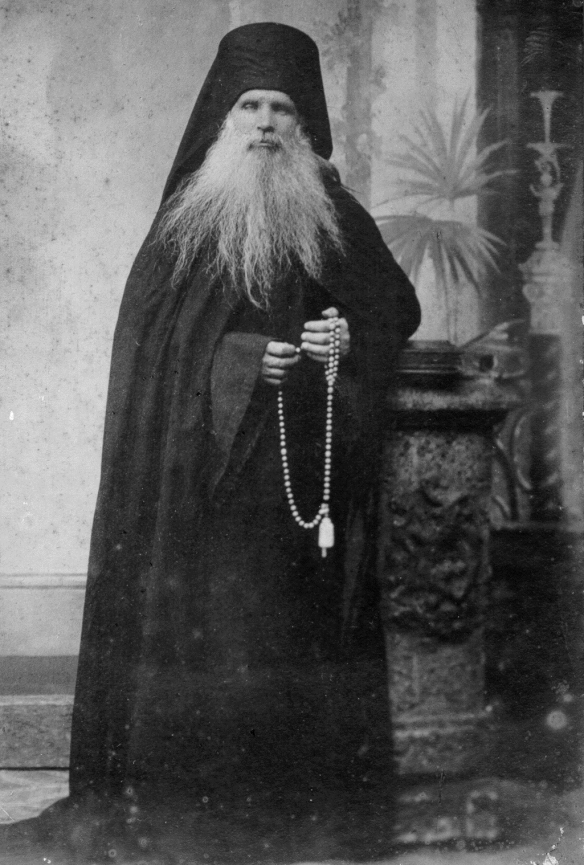

Родом он был из села Ивановка Бузулукского уезда (ныне Сорочинский район) бывшей тогда Самарской губернии, родители его – украинцы Георгий и Пелагея Пилипцовы нарекли имя ему при рождении и крещении в 1863 году - Матвей. С юных лет испытал он все трудности крестьянской жизни и в семь лет от тяжелой болезни — оспы, теряет зрение. Необыкновенная любовь отрока к церковным богослужениям пробудила в нем духовное призвание оставить мир и посвятить всего себя служению Богу. По данным Жоголева А. он стал жить при Спасо-Преображенском монастыре с десяти лет, с 1873г. 2 Согласно спискам монастыря от 1921г. отец Максим 28 июня 1886 г. (ст.ст.) поступает по увольнительному свидетельству в Спасо-Преображенский мужской монастырь, находившийся в трех верстах от Бузулука3. Митрополит Мануил (Лемешевский) сообщает о том, что его привезли в монастырь еще ребенком пяти лет: «Схимонах Максим жил в Бузулукском Спасо-Преображенском монастыре с пятилетнего возраста. Был он из крестьян. По одним сведениям он родился слепым, по другим – ослеп с четырех лет. Смиренный, кроткий, добрый, он очень любил бедных, наделял их чем мог, и они уходили от него утешенными»4. Двенадцать лет Матвей нес послушание выпекая хлеб для братии, затем восемь лет был звонарем. Смирение пред Богом и служение своими талантами братии открыли в нем духовное зрение, талант молитвенной помощи ближним. 15 мая 1895г. зачислен указным послушником в монастырь. 15 мая 1896г. пострижен в рясофор. 15 августа 1908 г. он пострижен в мантийные монахи с именем Макария. 30 мая 1920 г., когда на монастырь обрушились первые кровавые гонения, пострижен в великую схиму с именем Максим по указу Самарской епархии №3602. С этого времени начинается многотрудный путь старческого окормления отцом Максимом многих духовных чад и просто богомольцев, прибывавших в монастырь. Имея необыкновенно зоркое и чуткое духовное зрение отец Максим с кротостью принимал всякого страждущего и в молитвенном предстательстве пред Богом испрашивал его исцеления. Остались десятки свидетельств его молитвенной помощи людям. Так жительница г. Бузулука Глухова О. И. исцелившаяся сама на могилке у о. Максима от базедовой болезнью приводит следующий случай: «Люди удивлялись, что нередко старец встречал совершенно незнакомых людей так, словно знал их всегда, - называя по имени, сам говорил о том, что за беда привела их просить совета и молитв. Так было и с мамой Александры Александровны Рябовой, Евдокией Мрякиной. «Старшие дети у моей мамы все умирали, четверо умерли, и пятая девочка тоже была при смерти, - рассказала нам Александра Александровна. - Свекровь и говорит маме: «А ты помолись Божией Матери и Спасителю, Господь помилует и пошлет ей жизнь». И мама так молилась усердно, со слезами: «Оставь мне ее хоть до четырнадцати лет, чтоб я на нее посмотрела, порадовалась!..». И Тамара осталась жива, но стала плакать. Плачет - закатывается, ни днем, ни ночью не молчит. Не дает покоя никому. Уж они поехали к профессору. Профессор определил, что у нее порок сердца. Лечению не поддается. Тогда решили: давай поедем к монаху Макарию (так звали старца до его схимнического пострига). Пришли к нему первый раз, ни мама его, ни он маму не знает. Но встретил как знакомую: « - А, Евдокия приехала! Ну проходи, проходи! Ты молилась, чтоб тебе Господь оставил дочку... - он сам ей все сказал, с чем она пришла. - Ну ладно, что Господь тебе мысль дал просить, чтобы она дожила до четырнадцати лет. Ничего, она девочка хорошая, Богоугодная». Мама спрашивает: «Батюшка, а почему же она плачет? - Почему плачет! Это ее душа плачет, потому что она не сподобилась в младенческом возрасте умереть. Ей ангельский чин был бы... Вот поэтому она плачет». После этой поездки Томочка плакать перестала, но была очень слабенькой и болезненной. Росла она как монашка. Такая замкнутая, все время читала или пела духовные песни. Монашки к нам приходили, пели с ней. У нее силы не было, и училась она всего один или два года. Умерла она в 1928 году, в 14 лет. На похороны пришло много монашек, пели. Хоронили с большим почетом, с выносом - крест и иконы несли перед гробом. И все священники были на поминках»5 . Митрополит Мануил (Лемешевский) пишет: «Во время германской войны (1914г.), которую он предсказал за пятнадцать лет, множенство беженцев, среди которых были старые и больные, приходили к нему со своим горем. Своими молитвами и утешением давал он облегчение скорбящим об убитых на войне близких. Исцелял он не только приходивших к нему, но и заочно, даже по письмам. Схимонах Максим, великий молитвенник и постник, - имел дар прозорливости, творил молитву Иисусову. Особенно чтил он образы Божией Матери «Тихвинская» и «Скоропослушница». Побывал отец Максим в иерусалиме и на Афоне. Роста он был выше среднего, рябоват, сед»6. В Первую мировую войну многие просили старца открыть, жив ли муж или брат, взятый на войну. Ольга Степановна Муромова пришла в келью старца вместе с мамой, тревожившейся о муже, - от него давно не было вестей. Отец Макарий встретил их, как знакомых, назвал по имени и пригласил попить чаю. А потом предложил отстоять позднюю Литургию и вечерню, помолиться. «Как же мама, такая больная, будет стоять?» - подумала Ольга Степановна. Но чашка чая из рук монаха подействовала лучше всякого лекарства, ей сразу полегчало. А отец Макарий начал говорить, что вот, мол, приехал с фронта один солдат и рассказывает, какие бои были страшные, пули летели, свистели, шапку задели, а его вот не убили. Прошло несколько дней, и от отца Ольги Степановны пришло письмо, слово в слово повторяющее рассказ старца, - будто тот каким-то чудом прочел его. Потом и сам отец приехал жив и невредим. Одна молодая женщина, Анна, только успела выйти замуж, три месяца пожили - и мужа мобилизовали на фронт. И долгих семь лет от Степана не было ни письма, ни весточки. Что только не передумала его жена - уж жив ли он, и почему не дает о себе знать? Старший брат мужа со своей женой решили поехать за советом к отцу Макарию. И надо же было случиться - дорогой сломалась оглобля. Деверь налаживает телегу, а сам изругался весь. Кое-как приехали в монастырь. Заходят в келью, слова не успели молвить, а отец Макарий и говорит: «Семен, а Семен, что ты ругал меня? Разве я звал вас к себе? Вы по своей воле приехали». Вот тут-то Семен и рухнул перед ним на колени, покаялся со слезами. Старец от души простил его, ласково побеседовал обо всем, что тяготило их семью. Прощаясь, просил передать Анне, чтобы она ждала мужа, никуда не уходила из его семьи. «Мы помолимся за воина Стефана, через колокольный звон отслужим молебен, и он сбежит из плена». И вскоре пришло долгожданное письмо, а следом и сам Степан приехал. Рассказывает: «Жили там, забыли всех. И вдруг вспомнил. Не могу найти себе места, вспомнил все травки. Вспомнил, как дома птицы поют, как благоухает лес. Пошел на гумно, поймал самого сильного жеребца - и ускакал через границу, никто и не окликнул, не остановил. Каким-то чудом проскакал, как будто перенесли меня под Божьим покровом»7. И в мирные годы, и после революции кто только не стучался в двери его кельи! Девица, решающая, выходить ли замуж или идти в монастырь; мать, потерявшая надежду на излечение больного ребенка; женщина, измученная беспробудным пьянством мужа... И все находили у схимонаха Максима слово сострадания и горячую молитву. По его молитвам исцелялись недужные, люди избавлялись от самых тяжких бед и скорбей. И нередко становились очевидцами великих чудес».

В 1929 году окончательно закрыли Спасо-Преображенский монастырь, настоятеля игумена Кирилла (Макарова) и многих монахов расстреляли в Зауральной роще в г.Оренбурге. Остальным дали большие сроки заключений. Как пишет Колычев С.В.: «С тех пор комплекс монастрских зданий находится в системе исправительных учреждений»8. Сегодня там находится женская исправительная колония.

Одна богатая вдова, Софья Захаровна Коновалова, жившая в г.Бузулуке по улице Гая, 2, всегда помогавшая монастырю пригласила схимонаха Максим пожить во времяночке во дворе дома. Ее золовка донесла, что в ее доме прячутся монахи. Отец Максим был арестован, судим якобы за контрреволюционную деятельность, приговорен к трем годам ссылки. Отбывал он наказание в Казахстане, в ссылке в г.Алма-Ате. Здесь он прославился исцелением местных жителей. Около ограды мечети, что у канатной дороги в г.Алма-ата стоит деревянный крест с пучком лекарственных трав, поставленный в память о его исцелениях. На табличке написано: «От благодарных жителей г. Алма-ата о.Максиму (Пилипцеву)». Крест поставлен был почитателями отца Максима, после того как они узнали о его праведной кончине рядом с домом, где он жил. Из Средней Азии в 1933 г. отец Максим вернулся в г. Куйбышев (ныне Самара), где был под надзором органов НКВД до 1936 г. В 1936 г. в Бузулуке был куплен домик по улице 15 линия, д.41 в котором схимонах Максим прожил год вместе со своей единственной сестрой Татьяной Георгиевной (1874 г. - 4.03.1964 г.).

Схиархимандрит Серафим (Томин) вспоминал, что в 1936 году отец Максим посетил своих духовных чад в Оренбурге. В доме одной из верующих собрались около тридцати человек: о. Антоний с Макарьевского монастыря, о. Капитон Афонский, о. Гурий, монахини – монахиня Евникия («Дуня кладбищенская», потому что жила в сторожке при Смоленской кладбищенской церкви), и многие другие. Отец Максим молился со своими чадами, наставлял их духовно, укрепляя их веру в предстоящих гонениях. С любовью вспоминал старца Максима о.Серафим, у него сохранились пожелтевшие фотографии, на которых братия Спасо-Преображенского мужского монастыря. Он вспоминал, как монахиня Магдалина говорила: «Отец Максим, будучи совсем слеп, уверенно ходил везде. Обычно говорит: «Я Маня, в пещеры пойду». С палочкой идет по мосту, переходит реку, до пещер более двух верст. Я стою и плачу, как слепой идет. Боялась, что в реку упадет». Духовным чадом отца Максима был Петр Яковлевич Царев (1901-1970гг), в монашестве Николай. Он с детства был слеп и его родители привезли в монастырь к отцу Максиму на воспитание. Он принял постриг в Спасо-Преображенском монастыре еще до его закрытия. Он скорбел, что не имеет возможности самостоятельно передвигаться по монастырю. Удивляясь своему наставнику, что он нисколько не переживал о своей слепоте, он обратился к нему разрешить его мучение.

Отец Максим, помолившись с отроком, утешил его словами: «Не плачь, молись Божией Матери, она не оставит нас. Как и у меня, у тебя будет голубенький шарик, куда он катится, иди туда, как он остановится и ты остановись». С тех пор, отец Николай всегда благодарил Бога за чудный дар. Арестован был отец Николай за то, что ходил на паломничество в г. Красноусольск к источнику Табынской Божией Матери. Будучи слепым, он был прекрасным регентом. В мордовском лагере в Потьме он отсидел 8 лет (1947-1956гг). Заключенный в том же лагере, митрополит Нестор Анисимов вспоминал позднее: «Все в лагере поражались, как слепой монах о.Николай свободно ходит по территории лагеря и остается жив». О.Николай всю жизнь чувствовал духовную связь со своим наставником – отцом Максимом, по его молитвам он праведно скончался в 1970 г. в селе Чебеньки Оренбургского района.

Дочь Татьяны Георгиевны Солоповой, племянница о. Максима вспоминает: «В последний свой день на воле он попросил сестру приготовить ему чистую и крепкую одежду. Надел ее и все спрашивал: «Пойдет так?» Мама все удивлялась. Приехавшую в гости племянницу Феклушу уговаривал остаться переночевать. Она отказалась: некому дома коров будет выгнать. А в полночь в дверь громко застучали. Он сказал: «Таня вставай, это за мной пришли». И посетовал: «Вот, если бы Феклуша осталась, проводила бы меня, а теперь один пойду». Сделали обыск, забрали его книги и его увели. Простился он с сестрой навсегда: «Таня, меня никуда не увезут. Я свои кости должен похоронить в Бузулуке. Сшейте мне большой мешок в две ряди и передайте». Мама отдала ему фуфайку и он так пошел. Еще раньше он говорил сестре, что умрет в келье монахини». 26 июля 1937 года ночью отец Максима в очередной раз арестовали, ему уже шел восемьдесят четвертый год. При первом свидании с ним сестра Татьяна отдала ему сшитый ею грубый мешок. Поместили его в одиночную камеру тюрьмы г. Бузулука (на территории бывшего Тихвинского женского монастыря). По воспоминаниям Александры Михайловны Пешковой: «Вскоре партию арестантов отправили в Казань, и по городу прошел слух, что увезли и схимонаха Максима. Но когда его привезли на вокзал, охранник возмутился: зачем везти слепого, кто будет следить за ним в дороге. И старец остался в тюрьме, которая была на месте разгромленного женского Тихвинского монастыря. В тюрьме над ним жестоко издевались, нещадно избивали. Одежда вся была в крови. Один сокамерник ухаживал за схимонахом Максимом. Однажды старец сказал ему: «Это мои последние страдания. Я скоро умру. А тебя выпустят, но ты никому не говори, где моя могила. А то ведь люди будут ходить, а их из-за меня пересажают. Пройдет время, все успокоится и ты расскажешь обо всем, и поставишь крест».

Начальник тюрьмы часто навещал старца. Как-то он пришел в камеру к схимонаху Максиму и чуть не плачет: «У меня жена при смерти, что делать? Узник подал ему кружку с мутным тюремным чаем: «Возьми этот чай, пусть попьет, и она у тебя выздоровеет». Начальник тюрьмы возразил: «Да эти помои тебе только что принесли!..» Монах ответил: «А я их благословил». Попив этого чаю, жена начальника тюрьмы выздоровела. Пришел он снова к отцу Максиму поблагодарить за жену. Спрашивает, чем отплатить ему за добро. Он говорит: «Умру, ты похорони меня в Бузулуке». Начальник сказал, что просит невозможное. Тогда отец Максим сказал: «А мне больше ничего не надо». Из протоколов допроса видно как мужественно вел себя отец Максим. Будучи неграмотным, на протоколе его заставляли ставить след большего пальца правой руки. На вопрос следователя в протоколе от 27 июля 1937 г., после месяца бесчеловечных пыток он так и не признал ложь, в которой его пытались обвинить и не предал никого: «Следствию известно, что вы являетесь членом контрреволюционной организации в Бузулуке, которая проводила фашистско-повстанческую деятельность. Признаете ли вы это. Ответ: Виновным в этом себя не признаю. Членом к.р. фашистско-повстанческой организации я никогда не был и никакой к.р. деятельности не вел».

14 августа 1937 года тройкой УНКВД Оренбургской области схимонах Максим вместе с другими священниками и монахами был приговорен к расстрелу. Из приговора тройки видно, что единственным основанием вины ему ставили святость, возбуждавшую любовь у верующих. Из текста приговора: «являлся активным членом к. р. фашистско-повстанческой организации. В к.р. целях организации был произведен в «святые», в связи с чем к нему было организовано паломничество через посредство чего собирались средства для организации. Паломникам Пилипцев давал явные к.р. установки на развертывание работы против Советской власти»9.

По официальным данным он вместе с другими священниками г. Бузулука – Дедловским Кузьмой Ивановичем, Дунаевым Георгием Федоровичем, Металловым Константином Ивановичем, Трильским Григорием Павловичем, Невским Александром Ильичом, Троицким Николаем Дмитриевичем и другими был расстрелян в 01 час ночи 16 августа 1937года. 13 июля 1989 года заключением прокурора Оренбургской области он был реабилитирован.

Но сохранилось удивительное воспоминание, проливающее новые подробности о кончине праведника, скончавшегося в камере ночью от бесчисленных пыток. «Когда старец почил о Господе, а это произошло ночью, по камере разлился удивительный аромат. Открыл он дверь в камеру старца - и видит: он умер, а благоухание исходит от него. Начальник тюрьмы Просвиркин сразу же отправился к Евфимии Николаевне Флагонтовой, работнице судебно-медицинской экспертизы, и поведал ей о всем случившемся, добавив: «Не простой, а святой был человек». Он распорядился похоронить старца по-христиански - сделать ему гроб (всех заключенных хоронили без гробов). В гроб положили одну половинку разорванного мешка, другой половинкой его накрыли. В ту же ночь в с. Ефимовка Курманаевского района в доме Семыкиной Параскевы раздался непонятный звук, разбудивший хозяйку и всех домочадцев. Осветив угол комнаты, где находились иконы, она обнаружила осколки стекла. Это разбился маленький флакончик, со святой водой, стоявший около образов. Его содержимое растеклось по полу. Все сразу поняли, что скончался схимонах Максим. Сын Семыкиной, Илья Илларионович, староста Всесвятского храма в г.Бузулуке вспоминал, что этот флакончик, отец Максим передавал его матери со словами: «Поставь его на божничке рядом с иконами. Знай, когда я умру, пузыречек разобьется. Это будет знак для тебя»10 .

Похоронили отца Максима тайно, никто из верующих не знал, где и когда, до тех пор, пока на левом клиросе Всесвятской церкви однажды не появился мужчина. Этот человек, по свидетельству Солоповой М. П., поведал о том, что он сидел в тюрьме со схимонахом Максимом и что последний перед своей кончиной сказал: «Вот, мое страдание кончилось. Я скоро умру. Тебя отпустят. На моей могиле сразу крест не ставь, ибо из-за этого могут пострадать безвинные люди, которые будут приходить ко мне... Потом через год-два отправляйся на левый клирос храма Всех святых и расскажи, где я похоронен». Это человек рассказал следующее: «Меня, действительно, скоро выпустили. И, будучи на воле, я совсем забыл об удивительном старце. Но в последнее время он часто стал являться мне во сне, вопрошая: «Ты что же забыл про меня! Отчего не говоришь, где я похоронен? Почему не ставишь мне крест?». После этого я решился прийти в указанный храм». После того как он показал место на старом кладбище рядом с храмом Всех святых, где похоронен схимонах Максим, на могилке был поставили крест с надписью: «Здесь покоится прах схимонаха Максима. 1863 – 1937гг.». Все обвинения в отношении расстрелянных священников и отца максима были уже сняты весной 1958г. президиумом Чкаловского суда, «постановление о прекращении дел за отсутствием состава преступлений и об отмене постановлений «тройки» УНКВД о расстрелах людей, фигурировавших в качестве обвиняемых в рамках деятельности Бузулукской КФПО (контреволюционной фашистско-повстанческой организации)11. Окончательно отец Максим был реабилитирован 13.07.1989 г. Надеемся, что Синодальная комиссия МП РПЦ по канонизации новомучеников российских рассмотрит в ближайшее время вопрос о канонизации схимонаха Максима как преподобномученика Оренбургского.

Вот уже семьдесят лет верующие люди города Бузулука и других мест приходят к могиле преподобномученика Максима рядом с храмом Всех святых Тихвинского женского монастыря со своими скорбями, нуждами, болезнями, радостями и получают просимое благодатное утешение в его молитвах, благодарят его за неусыпное духовно попечение о них. Подвиг веры отца Максима является зримым напоминанием всем живущим о своем христианском кресте, его мученическая кончина стала духовным семенем возрождения душ верующих в настоящее время. Историческая память о монахах Спасо-Преображенского монастыря тесно связана с молитвенным единством с ними, с надеждой что подвиг веры будет повторен в новом молодом поколении христиан.

Вопросы для обсуждения.

Какая была болезнь у отрока Матвея, как она сказалась на уход в монастырь?

Чем отличается пострижение в рясофор, мантию и схиму?

Какое смирение нужно для послушника хлебопека и звонаря?

Приведите примеры исцеления старцем людей.

За что старец был приговорен к расстрелу?

Какое чудо произошло при кончине?

Проанализируйте протоколы допроса старца и сделайте выводы (приложение)

4. Закрепление и обобщение изученного.

Обобщающее слово учителя. По святому Августину Блаженному есть два града (земной и небесный). Граждане земного града любят только сеья и живут в потребительстве земными благами. Граждане небесного града любят Бога и забывают о себе, когда служат общему благу. Духовными ценностями они наслаждаются, но пользуются. Духовное у них преобладает над материальным. Какими гражданами хотите быть вы? (вопрос к учащимся). Святые являют нам высокие образцы нравственного совершенства, за это они благодарят Бога. За что мы благодарим Бога и Ближнего? Цель духовных людей – обожение, нравственное богоуподобление в образ Божий (совершенство и полноту всех добродетелей). Такой исторический пример образа Божьего явлен в старце Максиме (Пилипцове).

Задание. Допишите фразы:

1. Земные блага …

2. Духовные блага …

3. В чем сущность человека (творец или потребитель):…

4. Я благодарю Бога за …….

5. Я испытываю благоговение перед…..

6. Чистоту от грязи отличает…

7. Нравственное изменение личности есть…

8. Я чувствую свой образ Божий как… и когда….

Подготовка и оформление выводов.

Запись выводов в тетради в форме ответа на поставленные выше вопросы.

Домашнее задание:

1) выучить определения данных на уроке терминов;

2) Просмотреть с родителями дома видеофильм о жизни и подвиге схимонаха Максима (Пилипцова) и обсудить его.

3) Обсудить с друзьями нравственный пример схимонаха Максима (Пилипцова).

1� Молчанов В.М. Максим// Православный духовный вестник Саракташского благочиния (Оренбургская епархия). 2017. № 1(71) (янв.-май.). с.126-127.

2� Жоголев А. Схимонах Максим. Новые мученики и исповедники Са-марского края. Самара, 1996г. – с.210.

3� Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Послужной список служителей монастыря за 1920 г. Ф.311. Оп.1. Д.56. Л.7.

4� Митрополит Мануил (Лемешевский). Оренбургский цветник// Духовный собеседник, 1(53). – Самара, 2008г.

5� Дробот А. Схимонах Максим. // Мученики, исповедники и храмы Оренбургской епархии XX века. Под ред. Н.Е. Стремский. Кн.2. п.Саракташ, 1999г. – С.39.

6� Митрополит Мануил (Лемешевский). Оренбургский цветник// Духовный собеседник, 1(53). – Самара, 2008г.

7� Ларькина О. «Благовест» православная газета Самарской епархии от 31.10.2003г.

8� Колычев С.В. Схимонах Максим (Пилипцев). Дивен Бог во святых своих. Мученики, исповедники и подвижники благочестия в Оренбургской епархии. Кн.4. Оренбург: Димур, 2011г. - С.139.

9� Никитин В.В. Тени на улице Серго. – Бузулук, 2008г. – С.118.

10� Мученики и исповедники Оренбургской епархии XX века. Под ред. Н.Е. Стремский. Кн.3. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2000г. –с.104.

11� Колычев С.В. Схимонах Максим (Пилипцев). Дивен Бог во святых своих. Мученики, исповедники и подвижники благочестия в Оренбургской епархии. Кн.4. Оренбург: Димур, 2011г. - С.143