21

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Волгодонска

Технологическая карта занятия по информатике в дополнительном образовании в условиях реализации ФГОС «История вычислительной техники. Поколения ЭВМ»

Методическая разработка

(для руководителей детских объединений ИТ учреждений дополнительного образования детей)

Автор: Жукова И.В.

педагог

дополнительного

образования

2021

В новых ФГОС к современным занятиям предъявляются особые требования, направленные на повышение их эффективности. Занятие должно носить проблемный и развивающий характер, способствовать формированию личностных и предметных компетентностей, универсальных учебных действий (УУД. Также в процессе введения ФГОС педагогу нужно ориентироваться на достижение учениками трех групп планируемых образовательных результатов, которые должны быть сформулированы не в виде списка традиционных знаний, умений и навыков, а в виде формируемых способов деятельности.

Организовать занятие в соответствии с этим требованием может помочь технологическая карта занятия.

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из промышленности, а точнее из технических, точных производств.

В современной педагогике технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание от цели до результата с использованием инновационной технологии работы с информацией.

Сущность проектной педагогической деятельности в технологической карте заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. Технологической карте присущи следующие отличительные черты: интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, технологичность и обобщённость.

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных действий), в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку педагога к занятию.

Исходя из определения “технологическая карта”, можно выделить те позиции, на которые можно и нужно опираться при конструировании технологической карты занятия:

• в ней должен быть описан весь процесс деятельности;

• должны быть указаны операции, их составные части.

Создание технологической карты позволяет педагогу:

• осмыслить и спроектировать последовательность работы по освоению темы от цели до конечного результата;

• определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и соотнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок в систему уроков);

• определить возможности реализации межпредметных знаний (установить связи и зависимости между предметами и результатами обучения);

• определить универсальные учебные действия, которые формируются в процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса;

• соотнести результат с целью обучения после создания продукта — набора технологических карт.

Преимущества технологической карты:

• использование готовых разработок по темам освобождает педагога от непродуктивной рутинной работы;

• освобождается время для творчества педагога;

• обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласованные действия всех участников педагогического процесса;

• снимаются организационно-методические проблемы (молодой педагог, замещение занятий, выполнение учебного плана и т. д.);

• обеспечивается повышение качества образования.

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения качества обучения, так как:

• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до результата;

• используются эффективные методы работы с информацией;

• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-познавательная и рефлексивная деятельность учеников;

• обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической деятельности.

Форма записи занятия в виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока.

Этапы работы над технологической картой

-

Определение места занятия в изучаемой теме и его вид.

-

Формулировка цели занятия (образовательные, развивающие, воспитательные).

-

Обозначение этапов занятия в соответствии с его видом.

-

Формулировка цели каждого этапа занятия.

-

Определение результатов каждого этапа (формируемые УУД, продукт).

-

Выбор форм работы на занятии.

-

Разработка характеристики деятельности педагога и ученика.

Литература

-

Зырянова И. Н. "Технологическая карта как эффективное средство повышения качества образования в условиях реализации ФГОС " https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=3499

-

Копотева, Г.Л. Конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС/ Г.Л.Копотева// Управление начальной школой.- 2011.-№12.- с.13-18.

-

Первушкина Е. А., Комиссаров Д. С. Об особенностях конструирования урока информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС // Молодой ученый. — 2017. — №4. — С. 177-181. — URL https://moluch.ru/archive/138/38804/ (дата обращения: 22.08.2018).

-

Чипизубова Е.Ю. Технологическая карта как эффективное средство повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-kak-effektivnoe-sredstvo-povisheniya-kachestva-obrazovaniya-v-usloviyah-realizacii-fgos-noo-2228409.html

-

Блог Ольги Пивненко Блог Ольги Пивненко http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/page-ctrl-etap-1-podgotovka-k-osnovnomu-etapu-zanyatiya.html

Предмет: информатика

Назначение разработки: формирование и развитие учебно - познавательных и коммуникативных компетенций по теме «История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ» с использованием ЭОР.

Уровень образования обучающихся: 6-7 класс общеобразовательной школы.

Тема и номер занятия в теме: «Поколения ЭВМ". Занятие №2

Раздел программы: «История развития методов вычислительной техники. Поколения ЭВМ".

Место занятия в изучении раздела: второе занятие;

Цели для педагога: познакомить обучающихся с историей вычислительной техники и с эволюцией ЭВМ. Ввести понятие «поколения ЭВМ», научить определять поколения ЭВМ по основным характеристикам, продолжить работу по формированию ключевых компетентностей у обучающихся.

Технология обучения: личностно-ориентированная

Требования к знаниям и умениям:

Обучающиеся должны знать:

- основные особенности ручного, механического и электромеханического этапов развития ВТ;

- механические устройства счета;

-основные даты и достижения электронного этапа развития ВТ;

- принципы Джона фон Неймана;

- людей, связанных с историей развития вычислительной техники.

Обучающиеся должны уметь:

- приводить примеры механических устройств счета;

–– пользоваться обучающими программами.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, диалогический, практическая работа.

Форма организации учебной деятельности при работе с ЭОР

Цели занятия:

изучение основных характеристик ЭВМ разных поколений;

Задачи занятия:

Образовательные:

- систематизировать знания об истории развития вычислительной техники;

- узнать о развитии электронно-вычислительной техники в России;

- научиться определять поколения ЭВМ по основным характеристикам.

Развивающие:

-

развивать умения выделить главное, существенное, обобщать имеющие факты;

-

развивать познавательный интерес, воспитывать информационную культуру;

-

развивать интерес к истории информатики.

Воспитательные:

-

воспитывать культуру общения, умение работать в группе;

-

формировать мотивацию на здоровый образ жизни;

-

обеспечивать здоровьесберегающую среду.

Планируемые образовательные результаты:

Личностные:

Проявлять:

- интерес к изучению темы;

- желание применить на практике свои знания.

Предметные:

- определять поколения ЭВМ по основным характеристикам.

Метапредметные:

• Познавательные УУД:

- изучить основные характеристики ЭВМ разных поколений;

- применять полученные знания при работе с компьютером и на уроках информатики.

• Регулятивные УУД:

- выполнять учебные задания в соответствии с целью;

- соотносить приобретенные знания с реальной жизнью;

- выполнять учебное действие в соответствии с планом.

• Коммуникативные УУД:

- формулировать высказывание, мнение;

- умение обосновывать, отстаивать свое мнение;

- согласовывать позиции с партнером и находить общее решение;

- грамотно использовать речевые средства для представления результата.

1 уровень: знать понятие «поколение ЭВМ», уметь определять поколения ЭВМ по основным характеристикам.

2 уровень: знать понятие «поколение ЭВМ», уметь определять поколения ЭВМ по основным характеристикам, уметь устанавливать закономерности между этапами, датой и видами ВТ;

3 уровень: знать понятие «поколение ЭВМ», уметь определять поколения ЭВМ по основным характеристикам, устанавливать закономерности между этапами, датой и видами ВТ; уметь применять полученные знания при выполнении практических заданий, приводить примеры ЭВМ разных поколений и их характеристики;

Тип занятия: изучение и первичное закрепление знаний.

Вид занятия: комбинированное занятие.

Продолжительность занятия: 1ч. 35 минут.

Средства обучения:

Технические:

кабинет, оснащенный компьютерной техникой, операционная система Windows ХР, интерактивная доска, мультимедийный проектор, программа SMART Notebook 10.

Наглядные: мультимедийная презентация для интерактивной доски, плакат «Правила поведения в компьютерном классе».

Межпредметные связи: история, литература, физика.

Раздаточные материалы:

комплект карточек № 1

комплект карточек №2

Подготовительная работа: опыт показывает, что при организации и проведении занятий в объединении целесообразно использовать групповую форму самостоятельной работы воспитанников. Обучающиеся разбиваются на группы, в каждой из которых обязательно должен быть ребенок с высокой степенью подготовленности, который выполняет функции координатора работы, производимой группой. Работая над заданием, воспитанники анализируют материал, обсуждают ответы. Этот прием способствует повышению активности обучающихся, воспитывает культуру общения и ответственность за порученное дело. Количественный состав групп – 3-4 человека.

Так как данное методическое пособие в основном предназначено для педагогов дополнительного образования можно с воспитанниками посетить объединение радиомоделирования, где наверняка имеются и электронные лампы, и транзисторы, и микросхемы. Это позволит детям подержать предметы в руках и наиболее наглядно представить компьютеры первого, второго и третьего поколения.

Задания, представленные в пособии, разделены на три уровня сложности. При их разработке учитывалась модель Таксономия Блума. К первому уровню ознакомления относятся задания «Подпиши объекты» (слайд №13), «Отгадай название современного ПК» (слайд №17), «Кто я?» (слайд №12). Все эти задания сводятся к запоминанию и припоминанию информации. Задания второго уровня сложности (понимание) «Найди пару» (слайд №14), «Нажми на картинку и выбери правильный ответ» слайд №16. В этих заданиях необходимо понимать значение, перефразировать главную мысль. Задания третьего уровня требует от воспитанников умения использовать информацию в новой ситуации. Это задания «Анаграммы» слайд №18 и «Викторина» слайд №15. Так в этом занятии преобладает первичное усвоение новых знаний, то задания 4,5,6 уровней в данной методической разработке не использовались.

При подведении итогов можно учитывать баллы, которые выдает компьютер за выполнение задания каждому обучающемуся, можно учитывать баллы по группам, а можно не учитывать вообще, чтобы не создавать в группе ситуацию неуспеха, педагог сам решает, как поощрить воспитанников.

Литература, использованная при подготовке занятия:

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ.»

Анеликова Людмила Александровна,

http://tineydgers.ru/load/testy_dlja_proverki_znanij/informatika/test_istorija_razvitija_vychislitelnoj_tekhniki/114-1-0-13038

Ахматова В.Е., " История появления компьютеров"

Ветер Елена Михайловна, «История развития вычислительной техники,

Гончаренко Ирина, «История развития вычислительной техники»,

Глуховской Дмитрий, анимационный фильм «Почемучка. Поколения компьютеров».

http://www.youtube.com/watch?v=UplIq2RjnqQ&list=PLqLeDTGnMz2FtYcK66E6O9V6K78SixLmJ

Клюшникова Елена Александровна, «История развития вычислительной техники»,

Козлова Наталья Викторовна, презентация «История развития вычислительной техники»;

Куклина Ирина Джониковна, Интерактивная викторина по информатике "История вычислительной техники";

Леонтьева Оксана Юрьевна, «История развития вычислительной техники»

Пивкина Алена Владимировна, «История развития вычислительной техники»

ТавадзеАнзор,«История развития вычислительной техники»;

Табунчик Т.Н. « История развития вычислительной техники».

Иллюстации:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punched_card.jpg?uselang=ru-перфокарта;

http://www.bankfirm.ru/img/sg/94/9429_h.jpg- ноутбук;

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arts_et_Metiers_Pascaline_dsc03869.jpg?uselang=ru-паскалина;

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RomanAbacusRecon.jpg?uselang=ru – римский абак;

http://computerhistory.narod.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva/abak_drevnegrehceskiy.png- греческий абак;

http://cat.convdocs.org/pars_docs/refs/20/19986/19986_html_m7346be5f.png-соробан;

http://do2.gendocs.ru/pars_docs/tw_refs/423/422768/422768_html_65d150c3.jpg -суан-пан;

http://www.alterlit.ru/media/upload/blog-comment-images/a2a3220c52ff8fd9aaac0ff9c33246c0f9009b9e.jpg -русские счеты;

http://cat.convdocs.org/docs/index-67471.html, http://www.mycomp.com.ua/issue/21_243/18-19/pic-2-.jpg - табулятор;

http://www.e-vl.ru/photo/20100528084730.jpg - арифмометр;

http://i1.minus.com/ibcKYP70ETzLSU.jpg - машина Беббиджа;

http://www.komp26.ru/images/img95358390.jpg - палочки Непера;

http://www.kz.all.biz/img/kz/catalog/121454.jpeg - электронная лампа;

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/84/Transistors-white.jpg - транзистор;

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/48/612/48612374_pervaya_integralnaya_shema.jpg- интегральная схема;

Портреты: Паскаль - http://infdeyatchel.narod.ru/_private/istory/portret/pascal.jpg;

Лейбниц - http://www.fmclass.ru/pic/484121ce1c9d1/pic.jpg;

Непер - http://s3.hubimg.com/u/3403166_f260.jpg;

Холлерит - http://s1.hubimg.com/u/3403220_f260.jpg;

Беббидж - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Charles_Babbage_by_Samuel_Laurence.jpg ,

Ада Лавлейс - http://authorlaurajsnyder.files.wordpress.com/2012/10/ada_lovelace_1838.jpg;

Использование единой коллекции цифровых образовательных ресурсов:

Аналитическая машина Бэббиджа

Поколения ЭВМ;

Первое поколение ЭВМ;

Второе поколение ЭВМ;

Счетно - перфорационные и релейные машины;

Третье поколение ЭВМ

Четвертое поколение ЭВМ

План занятия:

1.Организационный момент - 5 мин

2. Разминка (определение темы урока)-5 мин

3. Повторение темы прошлого занятия – 20 мин.

4. Актуализация темы. -5 мин.

5.Рассмотрение нового материала -20 мин.

6.Физкультминутка – 5 мин.

7. Правила ТБ. Выполнение практикума -20 мин.

8. Зарядка для глаз – 5 мин.

9. Закрепление полученных знаний. – 5 мин.

10. Подведение итогов - 5 мин.

Ход занятия

1. Организационный момент 5 мин.

Педагог: Здравствуйте, ребята. Садитесь на свои места. Приготовьте тетради, ручки, уберите посторонние предметы, запишите сегодняшнее число.

2. Разминка (определение темы урока)-5 мин.

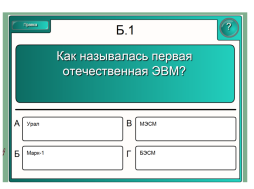

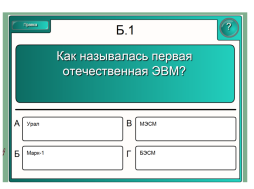

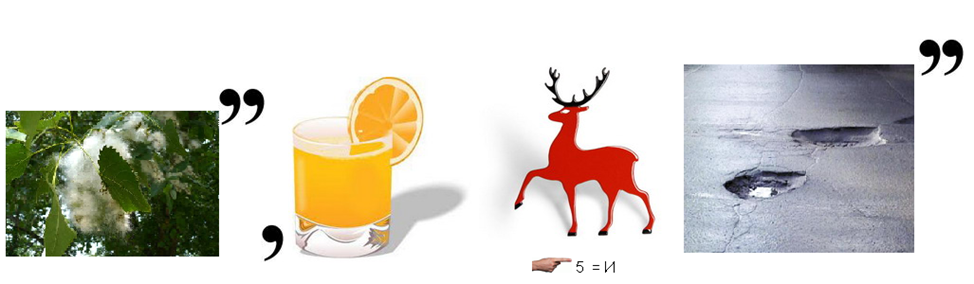

На доске вы видите ребус, давайте отгадаем его, он подскажет нам тему занятия (ответ: поколения).

Тема нашего занятия «Поколения ЭВМ».

3. Повторение темы прошлого занятия.

А сейчас мы вспомним о том, что на прошлом занятии мы с вами начали изучать историю развития вычислительной техники. Узнали, как считали люди до появления компьютеров. Чтобы вспомнить эту тему, мы выполним работу по карточкам, вы получите 2 комплекта материалов: непосредственно рабочий лист, куда нужно будет вписать пропущенные слова и информационный лист, откуда можно получить необходимую информацию. Затем заполненными карточками вы обменяетесь с соседом и проверите друг у друга задания. Далее я на проекторе покажу вам правильный вариант ответов, и мы сравним результаты. Приступайте к выполнению заданий, на это вам дается 10 минут.

Работа в группах.

Работа над ошибками 5-10 минут.

4. Актуализация темы.

Педагог. На протяжении всего 50 лет компьютеры превратились из неуклюжих диковинных электронных монстров в мощный, гибкий, удобный и доступный инструмент. Компьютеры стали символом прогресса в XX веке. По мере увеличения количества обрабатываемой информации совершенствовались и средства ее обработки - компьютеры. Ни одно техническое устройство не совершенствовалось так быстро, как компьютер. Каждые 10-12 лет происходил резкий прыжок в их конструкциях, способах производства. Новые модели быстро вытесняли «стариков». Возможности и сферы их применения постоянно расширялись, а в отличие от других устройств, например, телевизоров или автомобилей, себестоимость и цена постоянно снижались.

Вы уже знаете, что всю историю вычислительной техники принято делить на три основных этапа: домеханический, механический и электронно-вычислительный. На прошлом занятии мы изучили первые два этапа развития вычислительной техники.

Ребята, сегодня мы узнаем о том, когда появились первые компьютеры, как они выглядели, какие у них были характеристики.

5. Рассмотрение нового материала.

На интерактивную доску выводится слайд №3, педагог проговаривает основные этапы развития средств вычислительной техники:

Рассмотрим подробнее электронный этап. Электронно-вычислительные машины принято делить на поколения.

Поколение ЭВМ – период развития ВТ, отмеченный относительной стабильностью архитектуры и технических решений.

Смена поколений связана с переходом на новую элементную базу.

(Определения обучающиеся записывают в тетрадь).

Конечно же, деление ЭВМ на поколения в определенной мере условно. Существует немало моделей, которые по одним признакам относятся к одному, а по другим - к другому поколению.

К этим характеристикам мы относим: элементную базу, максимальное быстродействие процессора (опер/сек), максимальную емкость ОЗУ, периферийные устройства, программное обеспечение, области применения, примеры моделей ЭВМ.

I поколение ЭВМ – ЭВМ, сконструированные в 1946 – 1955 гг.

ЭВМ первого поколения

В 40-е годы XX века начались работы по созданию первых электронно-вычислительных машин, в которых на смену механическим деталям пришли электронные лампы. ЭВМ первого поколения требовали для своего размещения больших залов, так как в них использовались десятки тысяч электронных ламп. Такие ЭВМ создавались в единичных экземплярах, стоили очень дорого и устанавливались в крупнейших научно-исследовательских центрах.

Характерные черты первого поколения.

-

Элементная база – электронно-вакуумные лампы.

-

Соединение элементов – навесной монтаж проводами.

-

Габариты – ЭВМ выполнена в виде громадных шкафов. Эти компьютеры были огромными, неудобными и слишком дорогими машинами, которые могли приобрести крупные корпорации и правительства. Лампы потребляли большое количество электроэнергии и выделяли много тепла.

-

Быстродействие – 10-20 тыс. операций в секунду.

-

Эксплуатация – сложная из-за частого выхода из строя электронно-вакуумных ламп.

-

Программирование – машинные коды. При этом надо знать все команды машины, двоичное представление, архитектуру ЭВМ. В основном были заняты математики – программисты. Обслуживание ЭВМ требовало от персонала высокого профессионализма.

-

Оперативная память – до 2 Кбайт.

-

Данные вводились и выводились с помощью перфокарт, перфолент.

В 1946 г. по заказу Армии США в Лаборатории баллистических исследований американскими учеными Эккертом и Моучли была создана первая в мире ЭВМ – ЭНИАК.

В ЭНИАКе в качестве основы элементной базы применялись электронные вакуумные лампы (преподаватель показывает электронно-вакуумную лампу).

Рассмотрим характеристики первой ЭВМ:

Электронных ламп - 17468.

7200 кремниевых диодов, 1500 реле,

70000 резисторов

10000 конденсаторов.

Потребляемая мощность — 150 кВт.

Вычислительная мощность — 300 операций умножения или 5000 операций сложения в секунду.

Вес - 27 тонн.

Вычисления производились в десятичной системе.

До 1948 года для перепрограммирования ENIAC нужно было, фактически, перекоммутировать его заново.

Первый универсальный программируемый компьютер в континентальной Европе был создан командой учёных под руководством Сергея Алексеевича Лебедева. ЭВМ МЭСМ (Малая электронная счётная машина) заработала в 1950 году.

II поколение ЭВМ – ЭВМ, сконструированные в 1955 - 1965 гг.

Второе поколение ЭВМ своим рождением обязано миниатюрному полупроводниковому прибору – транзистору (преподаватель показывает транзистор). Первый транзистор заменял 40 электронных ламп, работал с большей скоростью, был дешевле и надежнее. Его применение позволило сократить габариты: ЭВМ выполнен в виде стоек, чуть выше человеческого роста, размещенных в машинном зале.

ЭВМ второго поколения

Такие ЭВМ производились малыми сериями и устанавливались в крупных научно-исследовательских центрах и ведущих высших учебных заведениях.

1948 г. – Джон Бардин, Уильям Шокли, Уолтер Браттейн изобрели транзистор, за изобретение транзистора они получили Нобелевскую премию в 1956 г.

1955 г. – создание первой ЭВМ на транзисторах – “Традис”.

"Традис" - первый транзисторный компьютер фирмы "Белл телефон лабораторис" - содержал 800 транзисторов, каждый из которых был заключен в отдельный корпус.

1958 г. – создана машина М-20, выполнявшая 20 тыс. операций в секунду – самая мощная ЭВМ 50-х годов в Европе.

1963 г. – сотрудник Стэндфордского исследовательского центра Дуглас Энгельбарт продемонстрировал работу первой мыши.

Характерные черты второго поколения.

-

Элементная база – полупроводниковые элементы (транзисторы, диоды).

-

Соединение элементов – печатные платы и навесной монтаж. Печатные платы представляли собой пластины из изолирующего материала, на который наносился токопроводящий материал. Для крепления транзисторов имелись специальные гнезда.

-

Габариты – ЭВМ выполнена в виде однотипных стоек, чуть выше человеческого роста, но для размещения требовался специальный машинный зал.

-

Быстродействие – 100 – 500 тыс. операций в секунду.

-

Эксплуатация – вычислительные центры со специальным штатом обслуживающего персонала, появилась новая специальность – оператор ЭВМ.

-

Программирование – на алгоритмических языках, появление первых операционных систем.

-

Оперативная память – 2 – 32 Кбайт.

-

Введен принцип разделения времени – совмещение во времени работы разных устройств, например, одновременно с процессором работает устройство ввода-вывода с магнитной ленты. Принцип управления стал микропрограммным и в ЭВМ возникла необходимость наличия постоянной памяти, в ячейках которой присутствуют коды, соответствующие управляющим сигналам.

-

Недостаток – несовместимость программного обеспечения.

III поколение ЭВМ – ЭВМ, сконструированные в 1965 – 1975 гг.

Персональные компьютеры

Развитие высоких технологий привело к созданию больших интегральных схем — БИС, включающих десятки тысяч транзисторов. Это позволило приступить к выпуску компактных персональных компьютеров, доступных для массового пользователя.

Первым персональным компьютером был АррleII («дедушка» современных компьютеров Маcintosh), созданный в 1977 году. В 1982 году фирма IBM приступила к изготовлению персональных компьютеров IВМ РС («дедушек» современных IВМ-совместимых компьютеров).

1958 г. – Джек Килби и Роберт Нойс, независимо друг от друга, изобретают интегральную схему (ИС).

1961 г. – в продажу поступила первая, выполненная на пластине кремния, интегральная схема.

1965 г. – начат выпуск семейства машин третьего поколения IBM-360 (США). Модели имели единую систему команд и отличались друг от друга объемом оперативной памяти и производительностью.

1967 г. – начат выпуск БЭСМ - 6 (1 млн. операций в 1 с) и “Эльбрус” (10 млн. операций в 1 с)

1969 г. - фирма IBM разделила понятия аппаратных средств (hardware) и программные средства (software). Фирма начала продавать программное обеспечение отдельно от железа, положив начало индустрии программного обеспечения.

29 октября 1969 года – проверка работы самой первой глобальной военной компьютерной сети ARPANet, связывающей исследовательские лаборатории на территории США

29 октября - день рождения Интернет.

1971 г. – создание первого микропроцессора фирмой Intel. На 1 кристалле сформировали 2250 транзисторов.

Характерные черты третьего поколения.

-

Элементная база – интегральные схемы.

-

Соединение элементов – печатные платы.

-

Габариты – ЭВМ выполнена в виде однотипных стоек.

-

Быстродействие –1-10 млн. операций в секунду.

-

Эксплуатация – вычислительные центры, дисплейные классы, новая специальность - системный программист.

-

Программирование - алгоритмические языки, операционные системы.

-

Оперативная память – 64 Кбайт.

-

Введен принцип разделения времени, принцип микропрограммного управления, принцип модульности – ЭВМ состоит из набора модулей: конструктивно и функционально законченных блоков в стандартном исполнении, принцип магистральности – способ связи всех модулей ЭВМ, входные и выходные устройства соединены одинаковыми проводами – шинами, появление магнитных дисков, дисплеев, графопостроителей.

IV поколение ЭВМ – ЭВМ, сконструированные начиная с 1975 г. - до наших дней.

1975 г. – IBM первой начинает промышленное производство лазерных принтеров.

1976 г. – фирма IBM создает первый струйный принтер.

1976 г. – создание первой ПЭВМ

Молодые американцы Стив Джобс и Стив Возняк организовали предприятие по изготовлению персональных компьютеров "Apple" ("Яблоко"), предназначенных для большого круга непрофессиональных пользователей. Продавался Apple 1 по весьма интересной цене - 666,66 доллара. За десять месяцев удалось реализовать около двухсот комплектов.

1976 г. - появилась первая дискета диаметром 5,25 дюйма. Говорят, что ее размеры соответствуют размерам салфеток для коктейля, которыми пользовались разработчики, обсуждавшие детали нового проекта в одном из бостонских баров.

1982 г.- фирма IBM приступила к выпуску компьютеров IBM РС с процессором Intel 8088, в котором были заложены принципы открытой архитектуры, благодаря которому каждый компьютер может собираться как из кубиков, с учетом имеющихся средств и с возможностью последующих замен блоков и добавления новых.

1988 г. – был создан первый вирус-“червь”, поражающий электронную почту.

1993 г. - выпуск компьютеров IBM РС с процессором Pentium.

Характерные черты четвертого поколения.

-

Элементная база – большие интегральные схемы (БИС).

-

Соединение элементов – печатные платы.

-

Габариты – компактные ЭВМ, ноутбуки.

-

Быстродействие – 10 -100 млн. операций в секунду.

-

Эксплуатация – многопроцессорные и многомашинные комплексы, любые пользователи ЭВМ.

-

Программирование – базы и банки данных.

-

Оперативная память – от 2 -5 Мбайт.

-

Телекоммуникационная обработка данных, объединение в компьютерные сети.

6.Физкультминутка

Педагог. Сделаем небольшой отдых. Вы знаете, что для здоровья полезно на занятиях делать физкультминутку. Встаньте, пожалуйста, возле своих столов и повторяйте движения за мной.

Физкультминутка:

Солнышко лучистое (щелкнуть мышкой в презентации).

7. Первичное закрепление знаний. Педагог: прежде чем работать на компьютере вспомним правила, которые нужно знать и выполнять, чтобы компьютер стал не врагом, а другом. Эти правила называются Правилами техники безопасности в кабинете ЭВМ.

Чтоб с компьютером дружить,

Нужно правила учить:

Не шуметь и не ходить,

Только тихо говорить,

Руки чистыми держать,

Сухо-сухо вытирать,

Никогда без разрешенья

Кнопки в нем не нажимать!

Клавиш ты легко касайся,

Осторожным быть старайся:

Стукнешь пальчиком сильней -

Очень плохо будет ей!

Не надо толкаться, не надо шалить,

Из класса без спроса нельзя выходить.

Руками не трогать экран и шнуры

Это касается всей детворы!

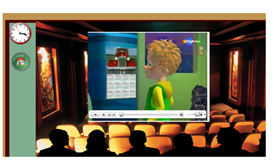

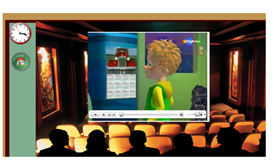

Практическая работа. Все задания находятся у обучающихся на компьютерах, и у педагога на интерактивной доске. Дети выполняют упражнение на компьютере самостоятельно, старшие по группе проверяют выполнение заданий, если необходимо оказывают помощь, затем педагог демонстрирует правильное выполнение на проекторе.

8. Комплекс упражнений для глаз.

Педагог: ребята, а теперь давайте дадим отдых нашим глазкам. Представьте, что мы на берегу теплого моря (щелкнуть мышкой в презентации). Давайте расслабимся и выполним упражнения для укрепления зрения.

а) «Жмурки» крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть их. Повторять 6 – 8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, расслабляет мышцы глаз и улучшает их кровообращение.

б) быстро моргать в течение 15 секунд. Повторить 3 – 4 раза. Упражнение улучшает кровоснабжение глаз.

в) делайте круговые движения глазами в одном, затем в другом направлении. Повторите 4—6 раз. Упражнение расслабляет мышцы глаз, улучшает их кровоснабжение.

Пальминг. Закрыть оба глаза и прикрыть их ладонями. Дождаться появления «черного поля». Глаза держать расслабленными 1 – 2 минуты.

9. Этап обобщения. Систематизация знаний и закрепление изученного материала.

Педагог: Итак, ребята, вы узнали о том, как развивались компьютеры. А теперь выполним тест.

Выполнение теста. Слайд № 19. Работа над ошибками.

10. Подведение итогов занятия. Информация о домашнем задании и рефлексия.

Теперь подведем итоги. Поднимите руки у кого дома есть компьютер. Сегодня он стал повседневной вещью, без ПК мы не мыслим нашу жизнь. Далее нас ждут новые модели, еще более совершенные чем сейчас. Я предлагаю вам пофантазировать и к следующему занятию написать небольшое эссе на тему «Как я вижу компьютер будущего».

А сейчас я раздам вам карточки, пожалуйста, если вам понравилось сегодняшнее занятие нарисуйте веселого человечка, если не понравилось - грустного и верните карточки мне. Наше занятие завершено, спасибо за работу, МОЛОДЦЫ!

Не забудьте привести рабочее место в порядок, соблюдайте осторожность при передвижении в кабинете и в коридоре. До свидания!

Приложение

Карточка №1.

Карточка №2.

ЗАДАНИЕ

Древнейшим счетным инструментом человека была его _________. Для облегчения счета люди стали использовать пальцы сначала одной ____, затем обеих, а в некоторых племенах и пальцы ног.

Следующим шагом в развитии счета стало использование камешков, палочек и других предметов, а для запоминания чисел - зарубок на палках или костях животных, _______на веревках.

К V веку до н. э. получил широкое распространение в Египте, Греции, Риме________. В Древнем Риме ____ назывался abaculi или calculi. Латинское слово calculus обозначает камешек, галька. От него произошло в дальнейшем слово calculator - ______________________. В последствии абак был усовершенствован - доска была заменена рамкой, камешки - шариками или дисками, нанизанными на нитки или прутики. И получились __________.

Первая страница в истории создания вычислительных машин связана с именем французского философа, писателя, математика и физика _____________________________. В _____ году он сконструировал механический вычислитель, который складывал числа. Другой математик и философ Готфрид ____________ построил в _____ году машину, способную выполнять все четыре арифметических действия. В 1821 году конструктор Карл Ксавье _______наладил серийное производство счетных устройств, названных им __________________. Наряду со счетными устройствами развивались музыкальные автоматы, шарманки, часы с боем и т. п. – механизмы для автоматической работы по заданной программе.

В 1833 году _________________________ соединил идею механической арифметической машины Лейбница с идеей программного управления и разработал проект машины, названной им “_____________________”. ____________ хотел построить свой компьютер как механическое устройство, а программой собирался управлять посредством __________– карт из плотной бумаги с информацией наносимой с помощью отверстий (в то время они активно использовались на ткацких станках).

Он указал, что в машине должны быть:

1) склад для хранения цифровой информации;

2) устройство, осуществляющее операции над числами, взятыми со склада;

3) устройство, для управления последовательностью выполнения операций;

4) устройство, для ввода исходных данных и показа результатов.

Проект Беббиджа опередил время. Но с его машиной связано появление профессии ________________. Первым программистом стала Ада Лавлейс - дочь поэта Байрона. Один из языков программирования назван в ее честь - ______. Она предложила способ возврата одной или нескольких «отработанных» перфокарт из ящика-приёмника обратно в ящик-источник для последующего считывания и выполнения действий. Таким образом, стало возможно многократно повторять целые участки программ, т.е. организовывать программные циклы.

В 1884 году ___________________ изобрел счетно-перфорационную машину для переписи населения. Потом он основал фирму по выпуску этих машин, которая затем была преобразована в фирму _______.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ К КАРТОЧКЕ №2

ДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Первым инструментом для счета были руки. Все арифметические операции выполнялись при помощи десяти пальцев рук. В Западной Европе существовала целая система позволяющая представлять на пальцах числа до 9999.

Счет на пальцах, конечно, удобен, только с ним достаточно тяжело хранить информацию.

С возникновением у древних людей способности счета появилась необходимость в использовании приспособлений, которые смогли бы облегчить эту работу. Одно из таких орудий труда наших предков было обнаружено при раскопках поселения Дольни Вестоници на юго-востоке Чехии в Моравии. Обыкновенная кость с зарубками, получившая название “вестоницкая кость”, использовалась ими для ведения счета предположительно за 30 тыс. лет до н. э.

Примерно к VIII веку до н. э. древними индейскими цивилизациями был придуман другой способ для записи чисел. Для этих целей они использовали узелковое письмо, в котором знаками служили камни и разноцветные ракушки, сплетенные вместе веревками.

Развитие государств Европы и Азии, а также усиление торговых отношений между ними привело к созданию совершенно нового инструмента, известного практически у всех народов. Впервые его начали применять в Вавилоне, а вскоре новое изобретение попало в Грецию, где получило свое дальнейшее развитие. Это приспособление представляло собой деревянную дощечку, посыпанную морским песком, на котором наносились бороздки. Размещенные в этих бороздках камешки обозначали цифры. При этом количество камешков в первой бороздке соответствовало единицам, во второй — десяткам, в третьей — сотням и т. д. Если в одной из бороздок набиралось десять камешков, то их снимали и добавляли один камешек в следующую бороздку.

Ученые назвали этот способ записи чисел единичной ("палочной") системой счисления. В ней для записи чисел применялся только один вид знаков – "палочка". В наше время счётные палочки используются для обучения первоклассников.

Немного позже вместо деревянных дощечек стали использовать каменные плиты с выточенными в них желобками. Одна из таких плит была обнаружена на острове Саламин в Эгейском море в 1899 году. “Саламинская доска”, длинной полтора метра и шириной чуть боле семидесяти сантиметров, была изготовлена примерно за 300 лет до н. э. На этой мраморной плите в левой ее части было нанесено одиннадцать вертикальных линий, разделенных горизонтальной чертой, таким образом, что они образовывали десять столбцов. В правой части также было прорезано пять вертикальных линий, которые, в свою очередь, образовывали четыре столбца. По периметру плиты были также высечены буквы греческого алфавита.

В Древнем Риме “Саламинская доска” появилась, вероятно, в V-VI вв н. э. и называлась она calculi или abakuli. Для изготовления римского абака, помимо каменных плит, стали использовать бронзу, слоновую кость и даже цветное стекло. В вертикальных желобках, разделенных на два поля, также помещались камешки или мраморные шарики, при этом желобки нижнего поля служили для счета от единицы до пяти. Если в этом желобке набиралось пять шариков, то в верхнее отделение добавлялся один шарик, а из нижнего поля все шарики снимали.

Суан-пан — китайская разновидность абака — появилась в VI веке н. э. В XII-XIII столетиях он приобрел свою классическую форму, дошедшую до наших дней. Суан-пан представляет собой прямоугольную раму с натянутыми параллельно друг другу девятью или более нитями. Также как и римский абак, суан-пан разделен на два поля, имеющих свои названия. Большее поле называется “Земля”, а меньшее — “Небо”. В большем поле на каждой веревке нанизано по пять шариков, а в меньшем всего по два. При подсчете шарики уже не снимаются с поля, они лишь передвигаются в сторону соседнего поля. Каждый шарик большего поля соответствует единице, а каждый шарик меньшего поля — пяти.

Распространяясь в европейских странах, римский абак постепенно видоизменялся. В XV столетии в Англии появилась новая его форма, называемая “линейчатой доской” (line-board).

Примерно в это же время на Руси получил распространение так называемый “дощатый счет”, завезенный, видимо, купцами из Европы. Он представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки. Эта рамка разбивалась сначала на четыре, а затем на два счетных поля. В 1658 году в “Переписной книге деловой казны Патриарха Никона” вместо “дощатый счет” употребляется слово “счеты”. А в начале XVIII века счеты приняли свой привычный вид, который в дальнейшем не претерпевал существенных изменений. В них осталось лишь одно счетное поле, на спицах которого размещалось по десять косточек.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Первые идеи механизации вычислительного процесса появились в конце 15 века. Эскиз суммирующего устройства был разработан не безызвестным Леонардо да Винчи.

1642 год, французский физик Блез Паскаль создал первую механическую счетную машину «ПАСКАЛИНУ». Она представляла собой шкатулку, на крышке которой, как на часах, были расположены циферблаты. На них устанавливали числа. Для цифр разных разрядов были отведены различные зубчатые колеса. Каждое предыдущее колесо соединялось с последующим с помощью одного зубца. Этот зубец вступал в сцепление с очередным колесом только после того, как были пройдены все девять цифр данного разряда.

1677 год, немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц сконструировал свою счетную машину, позволяющую не только складывать и вычитать но также умножать многозначные числа. Вместо колец использовались цилиндры, на которые были нанесены цифры. Каждый цилиндр имел девять рядов выступов: один выступ на первом ряду, два на втором и так далее. Эти цилиндры были подвижны и устанавливались в определенном положении. Хоть машина Лейбница и была похожа на “Паскалину”, она имела движущуюся часть и ручку, с помощью которой можно было крутить специальное колесо или цилиндры, расположенные внутри аппарата. Такой механизм позволил ускорить повторяющиеся операции сложения, необходимые для умножения.

К началу ХIХ века. с развитием промышленности и торговли, расширением финансовых операций все острее ощущалась потребность в быстрых и точных расчетах. Единичные авторские экземпляры не могли удовлетворить всевозрастающий спрос на вычислительную технику.

Впервые в мире промышленное производство счетных машин организовал талантливый инженер и предприниматель из небольшого городка Кольмар в Эльзасе Карл Ксавье Томас (1785–1870) — основатель и руководитель двух парижских страховых обществ с лирическими названиями "Феникс" и "Солейль" (Солнце). Ему пришла в голову великолепная идея: построить счетную машину, взвалить на ее плечи все необходимые расчеты. Тогда появится возможность значительно сократить количество служащих в страховых обществах и увеличить доходы во много раз.

1830 год, английский математик Чарльз Бэббидж попытался построить универсальное вычислительное устройство, т.е. компьютер. Бэббидж называл его Аналитической машиной. Именно Бэббидж додумался до того, что компьютер должен содержать память и управляться с помощью программы. Бэббидж хотел построить свой компьютер как механическое устройство, а программой собирался управлять посредством перфокарт – карт из плотной бумаги с информацией наносимой с помощью отверстий (в то время они активно использовались на ткацких станках).

Дочь лорда Байрона, великого английского поэта, унаследовала свои математические способности вовсе не от него, а от матери, которую некогда Джордж Гордон Байрон окрестил «принцессой параллелограммов». Родители разошлись навсегда, когда ей не было и года, так что со своим знаменитым отцом она была вовсе не знакома. Двадцати лет она вышла замуж за лорда Кинга, ставшего впоследствии графом Лавлейс, и вела бы обычную жизнь английской леди, когда б не встреча с Чарльзом Бэббиджем.

Аду чрезвычайно заинтересовала аналитическая машина, изобретенная Бэббиджем. Она перевела и прокомментировала замечания о его машине, написала несколько программ для нее, разработала начала теории программирования. Лишь благодаря ей, мы знаем все подробности о труде Бэббиджа, который сам не удосужился описать свое детище, ограничившись подробными чертежами.

Таким образом, Ада стала первой в истории программисткой. Не удивительно, что один из современных языков программирования носит ее имя. Однако Чарльз Бэббидж не смог довести работу до конца – она оказалась слишком сложной для техники того времени. Удалось построить машину по проекту Чарльза Бэббиджа только в 200-летия со дня рождения ученого в Музее науки в Лондоне.

Первым кому удалось реализовать идеею Чарльза Бэббиджа использования перфокарт для программирования, был Герман Холлерит, разработавший машину ля обработки результатов переписи населения. Впервые использовалась в 1890 году и сократила период обработки результатов с восьми лет до трех. Американский инженер Г. Холлерит сконструировал электромеханическое вычислительное устройство – табулятор. Табулятор в несколько раз превосходил арифмометр по скорости вычислений, имел память на перфокартах – картонных картах, на которых пробивались (перфорировались) специальные отверстия. Определенная система отверстий изображала число. Табуляторы нашли широкое применение и были предшественниками вычислительных машин нашего времени, они использовались для учета, статистических разработок, планово-экономических и частично инженерно-технических и других расчетов в различных областях народного хозяйства СССР.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

| № п/п | Этапы занятия | Задачи этапа | Содержание педагогического взаимодействия | Формируемые УУД |

| Деятельность учителя | Деятельность учеников |

-

| Организация начала занятия. | Создание эмоционального настроя на предстоящую работу | Диагностирует уровень готовности к усвоению содержания учебного материала. Организует порядок в кабинете, проверяет присутствующих.

| Дети рассаживаются по местам. Приветствуют педагога, настраиваются на работу. Организовывают рабочее место.

| Метапредметные: организовывать рабочее место, настраиваться на познавательную деятельность. Личностные УУД: - формирование навыков самоорганизации,

- управление своим настроением; - умение соблюдать дисциплину на занятии, -воспитание требований безопасности на рабочем месте.

|

-

| Постановка темы и цели занятия. | Создание проблемной ситуации. Фиксация новой учебной задачи | Мотивирует образовательную деятельность обучающихся. Отгадывание ребуса.

Озвучивает тему и цель урока. Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока. | Обучающиеся записывают тему занятия в тетради. | Регулятивные саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, и к преодолению препятствий. Коммуникативные умение слушать и вступать в диалог; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. - планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; Познавательные:

- умение строить речевое высказывание,

- анализ объектов с целью выделения признаков, |

-

| Актуализация знаний. | Повторение пройденного материала. Взаимопроверка и взаимооценивание. Выявление пробелов в знаниях, постановка проблемы. | Формулирует задание и организует работу с ним. Мотивирует образовательную деятельность воспитанников на основе личностно ориентированного подхода. Раздает индивидуальные карточки для заполнения пропусков в тексте и нахождения правильных ответов в информационном блоке. Контролирует выполнение работы. Карточка №2. Отмечает степень вовлеченности обучающихся в работу над заданием. Организует взаимопроверку. Побуждает к высказыванию своего мнения. Определяет проблемные места в усвоении учебного материала и фиксирует внимание на исправлении допущенных ошибок.

|

Ищут правильные ответы, сравнивают, анализируют. Группой работают над ошибками. Определяют причины неправильного выполнения задания.

| Познавательные - умение структурировать знания; установление причинно-следственных связей; Регулятивные - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; Личностные формирование потребности в самовыражении и самореализации. |

-

| Первичное усвоение новых знаний. | Поиск информации, получение новых знаний. |

П росмотр анимационного фильма «Почемучка. Поколения компьютеров». Слайд №9 росмотр анимационного фильма «Почемучка. Поколения компьютеров». Слайд №9

Проводит параллель с ранее изученным материалом. Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания. Беседа с элементами проблемной ситуации. Информационная лекция «Поколения ЭВМ». Слайды №3-8. Развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. Организует работу учащихся с ЭОР. |

Смотрят анимацию, анализируют, как с развитием потребностей общества усложнялись вычислительные устройства, создаваемые человеком. Формулируют выводы наблюдений. Объясняют свой выбор. Высказывают свои предположения в паре. Слушают доклад, делятся впечатлениями об интересных фактах. Высказывают свое мнение. Систематизируют информацию по развитию вычислительной техники по времени. Подчеркивают характеристики разных поколений ЭВМ, конспектируют. | Личностные:

- формирование мотивов достижения целей,

- умение структурировать знания;

-умение находить главное в потоке информации. Коммуникативные:

- понимание возможности различных позиций других людей, отличных от собственной,

- ориентировка на позицию партнёра,

- стремление к координации различных позиций в сотрудничестве,

- умение договариваться, приходить к общему решению,

- контроль действий партнёра,

- построение понятных для партнёра высказываний, учитывающих, что он знает, а что нет,

- использование речи для регуляции своего действия. Регулятивные:

- принятие и сохранение учебной задачи,

Познавательные:структурирование знаний,

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме,

- установление причинно-следственных связей,

- доказательство. |

-

| Физкультминутка | Снятие напряжения и усталости | Ссылка на физкультпаузу на слайде №11 Контролирует выполнение упражнений для спины, рук, глаз. Формирует здоровьесберегающие компетенции.

|

Выполняют оздоровительные упражнения.

| Личностные УУД: - развивают умение применять в жизненных ситуациях и учебном процессе способы снятия напряжения, концентрации внимания, умение включаться в общую деятельность, развивать творческий потенциал. Регулятивные: -умение одновременно удерживать несколько видов деятельности: двигательную, речевую, мыслительную. |

-

| Первичное закрепление пройденного материала | Подготовка мышления учащихся к выполнению контрольной работы, осознание ими потребности к контролю и самоконтролю ее результата и выявление причин затруднений в деятельности. | Выполнение заданий различного уровня сложности за компьютером в программе SMART Notebook 10. Формулирует задание и организует работу с ним. Обеспечивает необходимую консультацию для воспитанников. Слайды № 12 -18 | Выполняют упражнения на ПК . Анализируют и перерабатывают полученную информацию. | Регулятивные:

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;

Коммуникативные: развитие навыков работы с ПК. Познавательные:

- Умение применять полученные знания на практике.

- анализ объектов с целью выделения признаков; - формирование умений извлекать информацию;

— добывать новые знания;

— умения слушать и вступать в диалог.

|

-

| Диагностика уровня освоения обучающимися знаний и овладения предметными и универсальными учебными действиями | Зафиксировать полученные знания | Проверяет усвоение учебного материала по результатам теста. Слайд №19.

| Выполняют упражнения на ПК . Анализируют и перерабатывают полученную информацию. | Регулятивные:

- планирование своих действий в соответствии с задачей,

- учёт правил в контроле способа решения,

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату.

- оценка правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки,

- внесение необходимых корректив в действие после его завершения на основе его оценки и характера сделанных ошибок. |

-

| Домашнее задание. Рефлексия. | Самооценка результатов своей деятельности на занятии и соотнесение самооценки с оценкой педагога. | Наводящими вопросами подводит обучающихся к выводам результатов занятия согласно его целей. Акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности обучающихся на занятии. Подводит итоги занятия. Дает качественную оценку работе группы и отдельных обучающихся. Инициирует рефлексию воспитанников по поводу своего психоэмоционального состояния. Раздает карточки №1. Называет тему следующего занятия. Дает опережающее задание: «Написать эссе «Как я вижу компьютер будущего». Инструктирует воспитанников по выполнению задания

|

Участвуют в обсуждении итогов занятия во фронтальном режиме. Формулируют конечный результат своей работы на занятии. | Личностные: - формирование самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия, - формирование границ собственного «знания « и «незнания». Регулятивные: - восприятие оценки учителя, - адекватное понимание причин успеха/ неуспеха в учебной деятельности, самооценка. Познавательные: - построение речевого высказывания в устной и письменной форме. |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ ЗАНЯТИИ ЭОР

| № | Название ресурса | Тип, вид ресурса | Форма предъявления информации (иллюстрация, презентация, видеофрагменты, тест, модель и т.д.) | Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР |

| 1 | Поколения ЭВМ; | И-тип интернет ресурс. | Информационная лекция | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/cd420ccc-342c-43d5-aa38-d8c4d24bbdde/9_144.swf |

| 2 | Первое поколение ЭВМ; | И-тип, интернет ресурс, | Информационная лекция | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb19fe88-2dba-41ad-b845-7acaeaff5e4d/9_145.swf |

| 3 | Второе поколение ЭВМ; | И-тип, интернет ресурс | Информационная лекция | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09e04f34-888c-42d2-8652-a276c26514ad/9_146.swf |

| 4 | Третье поколение ЭВМ | И-тип, интернет ресурс | Информационная лекция | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b75f0e49-84d5-48e7-8f21-e649782de1f7/9_147.sw |

| 5 | Четвертое поколение ЭВМ | И-тип, интернет ресурс | Информационная лекция | http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b80efebd-5578-4f3b-b129-098e82075fa6/9_148.swf |

| 6 | Анимационный фильм «Почемучка. Поколения компьютеров» | И-тип, интернет ресурс | Анимационный фильм | http://www.youtube.com/watch?v=UplIq2RjnqQ&list=PLqLeDTGnMz2FtYcK66E6O9V6K78SixLmJ |

| 7 | Электронное приложение к занятию для интерактивной доски | П, К-тип, | Практические задания, тест | Ресурс находится в локальной папке. |

| 8 | Дидактический материал. Карточка №2. | П-тип | Практическое задание «Заполни пропуски в тексте» | Ресурс находится в локальной папке |

Самоанализ занятия

На занятии задействованы наглядные, технические и дидактические средства обучения.

Содержание учебного материала и виды работы, используемые на занятии, были направлены на поддержание познавательной активности обучающихся.

Учитывая психологические и возрастные особенности детей младшего школьного возраста, в занятие были включены здоровьесберегающие технологии: физкультурные паузы, игровые моменты.

С воспитательной точки зрения занятие способствовало формированию у детей интереса к информатике.

Воспитанники были очень активны и вместе с тем дисциплинированны. Рефлексия воспитанников дает осмысление своих действий и самооценку.

Использование цифровых образовательных ресурсов на занятии дало возможность для целостного восприятия детьми нового материала, для построения визуального ряда воспринимаемого.

Данное занятие является плановым занятием по утвержденной рабочей программе «Обучение детей компьютерной грамотности и программированию в условиях дополнительного образования».

Данное занятие является вторым занятием в разделе «История развития методов вычислительной техники. Поколения ЭВМ». Оно также связано и с последующим занятием по теме: «ЭВМ пятого поколении или компьютеры будущего». При подборе заданий для выполнения за компьютером были учтены психологические особенности детей (не более 20 минут в день) и разный уровень знаний ребенка. Перед выполнением каждого задания проводился подробный инструктаж по выполнению задания. Все этапы взаимосвязаны между собой. Занятие поставленных задач достигло.

росмотр анимационного фильма «Почемучка. Поколения компьютеров». Слайд №9

росмотр анимационного фильма «Почемучка. Поколения компьютеров». Слайд №9