ТЕМА: Телязиоз крупного рогатого скота и других животных

ПЛАН

-

Определение болезни.

-

Морфология возбудителя

-

Жизненный цикл возбудителя

-

Клинические признаки

-

Патологоанатомические изменения

-

Диагностика

-

Лечение и профилактика

Телязиоз (thelasiosis) – зоонозное нематодозное заболевание с признаками конъюнктивита, слезотечения, помутнения и изъязвления роговицы, сопровождающееся угнетением, снижением продуктивности животных, нередко потерей зрения.

Морфология. У крупного рогатого скота наиболее часто паразитируют нематоды Thelazia rhodesi, находящиеся в конъюнктивальном мешке и под третьим веком, реже – Th.gulosa и Th. skrjabini, паразитирующие в протоках слезных желез верхнего и третьего века.

Телязии могут паразитировать также у лошадей, овец, коз, собак, других животных, а также у человека. Промежуточными хозяевами телязий являются мухи из рода Musca.

Эпизоотология. Заражение телязиями животных происходит примерно через месяц после начала лета мух и продолжается по сентябрь включительно. Молодых телязий в глазу обнаруживают в конце июня. Срок развития телязий до половозрелой стадии составляет 20-45 дней, а срок жизни их составляет около года. В течение года возможны повторные заражения телязиями.

Патогенез. Телязии оказывают механическое воздействие на конъюнктиву и роговицу, что приводит к конъюнктивитам, помутнению, эрозии и даже прободению роговицы.

Симптомы и течение телязиоза проявляется в виде слезотечения, светобоязни, конъюнктивита. При наслоении микрофлоры появляется серозно-слизистое или гнойное истечение из глаз, отек век, помутнение или изъязвление роговицы, потеря зрения. У коров снижаются удои, у молодняка – уменьшаются привесы. Молодые животные переносят телязиоз более тяжело.

Диагноз на телязиоз ставят с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков заболевания, лабораторных исследований с целью обнаружения телязий. У больных животных исследуют содержимое конъюнктивальной полости, носослезного канала во все сезоны года, но чаще летом и осенью. При этом можно обнаружить половозрелых телязий, а также их личинок.

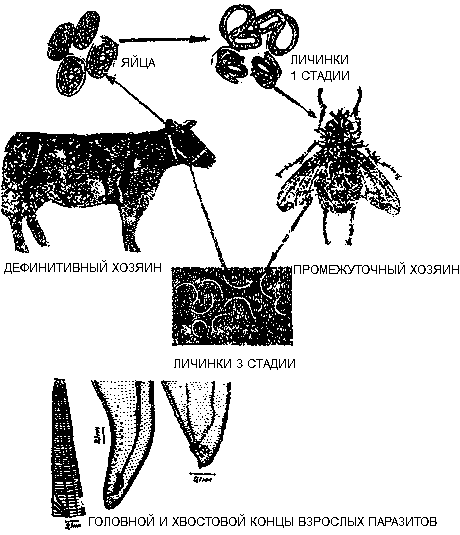

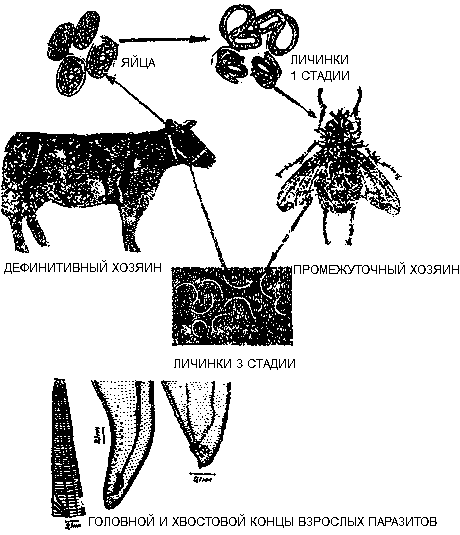

В цикле развития телязий принимают участие два хозяина: дефинитивный хозяин – животные, промежуточный хозяин – мухи некровососущие.

Половозрелые самки паразита в весенне-летние месяцы года выделяют личинок одетых тонкой скорлупой яйца, которые вместе со слезой заглатываются промежуточными хозяевами - мухами. В организме мухи оболочка яйца разрывается и личинка проникает в яйцевые фолликулы мухи, где развивается до третьей (инвазионной) стадии в течение месяца. Затем личинки проникают в брюшную полость, а при очередном питании мух через хоботок выходят в слезную жидкость и мигрируют на конъюнктиву глава и в слезный проток. Через 2-3 недели из личинок развиваются взрослые паразиты, которые могут находиться в местах паразитирования до 8-12 месяцев.

Рисунок ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ТЕЛЯЗИЙ

У инвазированных животных начинается слезотечение, конъюнктивиты, отек век и светобоязнь. Отмечается гиперемия слизистых оболочек глаза и повышенная их чувствительность. Роговица мутнеет и приобретает желто-красный оттенок. Процесс может сопровождаться изъязвлением роговицы, выпячиванием глазного яблока и в конечном итоге полной слепотой. Чаще поражается один глаз. Длительность болезни зависит от глубины наступивших патологических изменений и колеблется от нескольких дней до 2 месяцев. Особенно тяжело протекает телязиоз у молодняка, впервые инвазированного телязиями. Повторное заболевание протекает легче. Клинические признаки телязиоза, как правило, проявляются только в летние месяцы, что обусловлено паразитированием личиночных и молодых форм телязий. Половозрелые особи живут в глазах животных в течение зимы, однако выраженных признаков телязиоза в это время обычно не наблюдается, и степень клинического проявления не всегда соответствует интенсивности инвазии. Иногда при большом количестве паразитов симптомы болезни могут отсутствовать.

Личиночные и молодые формы телязий оказывают механическое воздействие на конъюнктиву и роговицу, что сопровождается внедрением банальной микрофлоры и развитием конъюнктивита серозного или гнойного характера. Поврежденная роговица мутнеет, а воспаленная конъюнктива настолько сильно опухает, что веки полностью закрывают больной глаз. На роговице образуются эрозии. С развитием воспалительных процессов в помутневшей роговице формируется язва круглой или овальной формы и глазное яблоко сильно выпячивается. С течением времени роговица постепенно заживает, диффузное помутнение рассасывается и глаз приобретает нормальный вид. На месте бывшей язвы, как правило, остается белое пятно различной величины. При отсутствии своевременного лечения может происходить прободение роговицы, повреждение хрусталика и наступать полная потеря зрения. После переболевания животных, иммунитет к повторному заражению не вырабатывается. Видовая принадлежность паразита не играет существенной роли в патологических изменениях и клинической картине при телязиозе крупного рогатого скота.

Лечение (специфическая химиопрофилактика) телязиоза и профилактические дегельминтизации крупного рогатого скота проводят путем применения: ивомека, аверсекта-2 (фармацина) подкожно в дозе 1 мл препарата на 50 кг живой массы однократно; фасковерма (клозантима) подкожно в дозе 0,005 г/кг живой массы (ДВ) однократно; левамизола подкожно в дозе 0,0075 г/кг живой массы (ДВ) однократно; фенбендазола (тимбендазола) внутрь однократно в дозе 0,025 г/кг живой массы (ДВ); тетрамизола (тимтетразола) внутрь в дозе 0,01 г/кг живой массы (ДВ) однократно; альбендазола внутрь однократно в дозе 0,0075 г/кг (ДВ), универм – 0,0002 г/кг (по ДВ) двукратно через сутки, ривертин 1% – 0,02 г/кг два дня подряд и другие препараты.

Для дегельминтизации при телязиозе, вызванном Th. rhodesi, применяют также 0,05%-ный раствор йода, 2-3% раствор борной кислоты, 3%-ные эмульсии ихтиола или лизола.

Симптоматическая и патогенетическая терапия. После промывания применяют лекарственные вещества. Лекарственные вещества при болезнях глаз могут быть применены в виде инстилляции или закладывания антибактериальных порошков, мазей в конъюктивальный мешок, туширования конъюктивы, подконъюктивальных, ретробульбарных и интрабульбарных инъекций, а также смазывания кожи вокруг глаза, ионофореза, введение лекарственных веществ вдали от места болезненного процесса под кожу, в мышцы, вену, артерию.

Каждый из этих путей введения может быть рекомендован в случае поражения отдельных частей глаза и его защитных приспособлений при определённом характере болезни и её течении. При выборе метода лечения необходимо учитывать:

1) течение, характер болезненного процесса и его локализацию;

2) фармакодинамику лекарственного вещества, особенности его действия на отдельные части глаза, всасывание, выведение, устойчивость при хранении;

3) возможные осложнения, связанные с индивидуальными особенностями больного животного и чувствительностью к этому веществу;

4) общее состояние организма.

Из антибактериальных порошков, чаще применяют пенициллин, сульфаниламиды, стрептомицин.

Подкожно применяют средства общего воздействия: дитразин-цитрат 2-х кратно с интервалом 24 часа, подкожно в область шеи в виде 25% раствора в дозе 0,016 г на кг или в периорбитальное пространство однократно. Локсуран 40% раствор в дозе 2,5 мл на 10 кг подкожно, 2-х кратно через 24 часа. Ивомек подкожно 1 мл на 50 кг массы тела.

При гнойных конъюнктивитах применяют раствор фурацилина (1:5000), новокаин-хлортетрациклиновую мазь (новокаина - 5,0; хлортетрациклина - 5,0; вазелина - 90,0). При кератитах используют линимент бета-каротина 0,2%-ный, глазные капли по прописи: борной кислоты - 3,0; сульфата цинка - 0,5; воды дистиллированной - до 100 мл.

Профилактика и меры борьбы с телязиозом включают проведение профилактических дегельминтизаций и истребление пастбищных мух. Профилактические дегельминтизации проводят животным при постановке на стойловое содержание и перед выгоном на пастбища. Для истребления мух применяют эктомин в 0,1%-ной концентрации, 0,25%-ный неостомазан с интервалом в 2-3 недели, неоцидол в 0,1%-ной концентрации.

Для борьбы с мухами в животноводческих помещениях после вывода коров применяют эктомин в 1-2%ной концентрации, 0,5%-ную эмульсию неоцидола из расчета 50-100 мл/м2. Животных вводят в помещение после обработки не ранее, чем через 2 часа.