ТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК ПО ФИЗИКЕ

«ФИЗИКА В ПРИРОДЕ: ПРИРОДНЫЕ СОНАРЫ»

В.А. Липинская

Лесосибирский педагогический институт –

филиал Сибирского федерального университета

г. Лесосибирск, Россия

В курсе физики не предусмотрено подробное изучение физических явлений, происходящих в природе. Поэтому на занятиях кружка будет рассмотрена такая тема, как «Природные сонары». Но физика в природе — это не только природные сонары, но и миражи, молнии, радуга, северное сияние и т.д. Это ответы на такие вопросы, как: зачем птицы летят клином, как муха удерживается на стекле, почему водоплавающие птицы не тонут и многие другие.

Тема «Природные сонары» выбрана из-за своей необычности, широкого применения в различных сферах человеческой деятельности. Во время занятий учащиеся узнают о том, что это такое, у каких животных есть сонар. Но польза от этой темы заключается в том, что школьники повторяют такие темы из программы, как механические колебания и звуковые волны, ультразвук и инфразвук, вспоминают, звук какого уровня поддаётся человеческому слуху, понимают связь физики с природой.

На занятиях учащиеся выполняют опыты, смотрят и обсуждают научные фильмы, ищут информацию и выделяют главное. Пройденный курс будет оцениваться выполненными и представленными проектами о животных, которые используют эхолокацию.

Цель: объяснение явлений природы в области звуков на основании законов физики

Задачи:

• Изучить и проанализировать информацию о механических и звуковых волнах;

• Объяснить устройство и принцип действия эхолокации у летучих мышей и дельфинов;

• Подготовить и провести опыты по теме кружка;

• Повысить интерес обучающихся к физике, как одному из предметов естественнонаучного цикла;

• Стимулировать познавательную активность и творчество обучающихся;

• Уметь находить и извлекать необходимую информацию из большого её количества;

• Формировать у обучающихся коммуникативные навыки, умения работать в группах, умения оценивать деятельность товарища.

На занятиях учащиеся:

• Вспомнят такие понятия: механическая волна, период, частота, длина волны, скорость волны, звуковая волна, ультразвук, эхо, сонар;

• Познакомятся с природными сонарами, узнают об особенностях летучих мышей и дельфинов;

• Будут подготавливать и проводить опыты.

План кружка

| № | Название занятия | Цель занятия |

| 1 | Вводное | Ознакомление школьников с планом работы, развитие интереса к кружку |

| 2 | Механические колебания и волны | Изучение и повторение теоретического материала по физике на тему «Механические колебания и волны», проведение и планирование экспериментов |

| 3 | Звук. Эхо | Повторение понятий «Звук», «Эхо», характеристик звука, ознакомление с практической значимостью. |

| 4 | Природные сонары: летучие мыши | Поговорить о звуках в живой природе, о применении звуковых волн природой, о тесной связи физики и биологии |

| 5 | Природные сонары: дельфины | Познакомиться с природным сонаром, дельфином, узнать о особенностях его строения, проследить этапы эхолокации у дельфинов |

| 6 | Групповая проектная работа | Выполнение групповой проектной работы |

| 7 | Групповая проектная работа | Представление групповой проектной работы |

| 8 | Заключительное | Подведение итогов |

1 занятие. Вводное занятие

Здравствуйте, ребята! Я приветствую всех на нашем первом занятии кружка «Физика в природе». (Школьникам рассказывается о цели и задачах кружка, то, чем они будут заниматься)

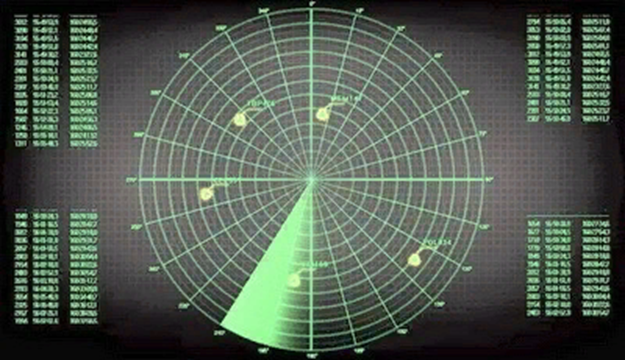

Как вы думаете, что такое сонар? (отвечают) Сонар – звуковая навигация и определение дальности. Они подразделяются на гидролокаторы и радары.

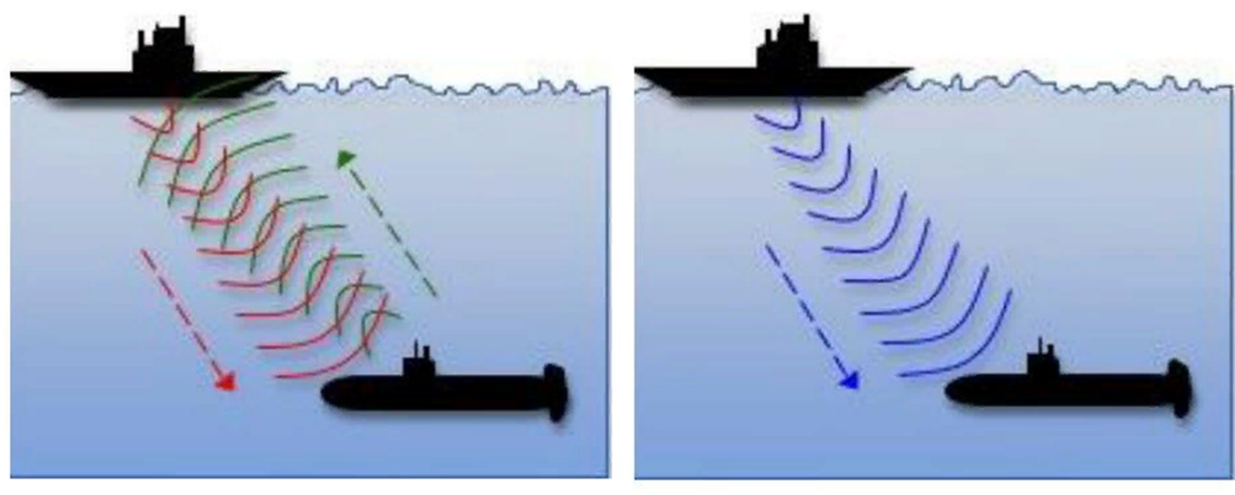

Гидролокация – это обнаружение подводных объектов с помощью акустического излучения. Вследствие малого затухания акустических волн под водой, они распространяются на гораздо большие расстояния, нежели в воздухе и становится возможным их использование для обнаружения различных подводных объектов.

|

| ГИДРОЛОКАЦИЯ |

| Составляющие | Активная | Пассивная |

| Характеристика | В гидролокационной системе присутствует излучатель акустических волн и обнаружение происходит за счет опознавания отраженного сигнала | Источником звука является искомый объект и система оборудована лишь микрофонами |

| Применение | Активный гидролокатор «Асдик» (приложение 2) в его первоначальной примитивной форме был изобретён в конце первой мировой войны. Основной принцип его действия остался неизменным до настоящего времени. Основу составляет приёмопередатчик, который посылает звуковые импульсы в требуемом направлении, а также принимает отражённые импульсы, если посылка, встретив на своём пути какой-либо объект, отразится от него. Эти посылки и отражённые сигналы после преобразования звучат очень похоже на то, как произносится слово «пинг». Поэтому его стали называть «пингсетом» (англ. ping set), работу на нём назвали «пингинг» (англ. pinging), а офицера-специалиста по противолодочной борьбе — «пингер» (англ. pinger). Вращая приёмопередатчик подобно прожектору, можно определить по компасу направление, в котором послан «пинг», а следовательно, и направление объекта, от которого «пинг» отражён. Заметив промежуток времени между посылкой импульса и приёмом отражённого сигнала, можно определить расстояние до обнаруженного объекта. | В военном деле для обнаружения подводных лодок использовались гидрофоны - микрофоны. Они находились на днище корабля и улавливали шум двигателей подводных лодок, предупреждая о наличии в водах подводных лодок. Недостатки такой системы были вполне очевидны – это отсутствие возможности распознавания "свой-чужой" и зависимость эффективности системы от громкости шума двигателей |

(приложение 1)

Как вы думаете в каких сферах применяются гидролокаторы? (отвечают)

Судоходство

для повышения безопасности передвижения по морю, рекам, океанам;

Рыболовство

для поиска рыбы;

Морская биология

для изучения подводной фауны и флоры;

Океанография

для исследования морского дна, топографии, составления карт;

Подводная разведка

для обнаружения вражеских судов, угроз

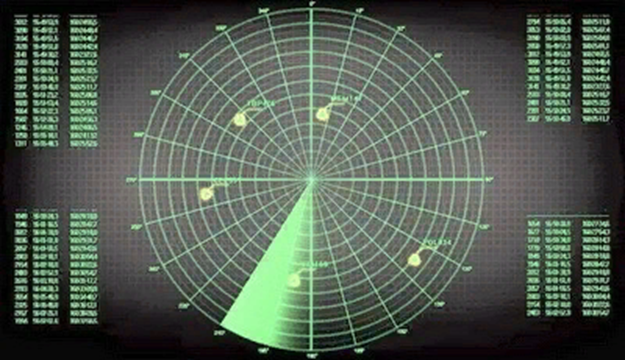

Радар – это радиотехническая система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров. Использует метод радиолокации, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов. На базе радиолокационной станции построено множество приборов, используемых в авиации, судоходстве, военной обороне, бытовой жизни.

| Сфера | Характеристика |

| Авиация | В авиации радар выполняет главную навигационную функцию. Его применение позволяет отслеживать воздушные суда, предотвращать их столкновение между собой. В условиях плохой видимости именно радары предупреждают пилотов о возможных преградах, таких как выступы скал. Радарами оснащаются все аэропорты и аэродромы. По ним непрерывно отслеживается местоположение воздушных судов. Авиационные радары направлены в небо, поэтому они не воспринимают объекты на земле. (приложение 3) |

| Морская и речная навигация | Их наличие позволяет предотвратить столкновение между судами. Также радарные станции создают картину рельефа дна. Они предупреждают о возможных рифах, скальных уступах. С помощью радаров осуществляется поиск спасателями пострадавших судов. Судоходные радары не реагируют на воздушные судна. Приборы данного типа работают в частотном диапазоне, поскольку имеют высокую точность замеров на близком расстоянии. Это позволяет видеть точную картину особенностей рельефа дна. (приложение 4) |

| Военная сфера | Наиболее точные радары с большим радиусом действия используются в военном направлении. Они позволяют отслеживать передвижение морских и воздушных судов, в том числе и ракет. Ими оснащаются установки ПВО. Стационарные радары устанавливаются на военных и стратегически важных объектах. |

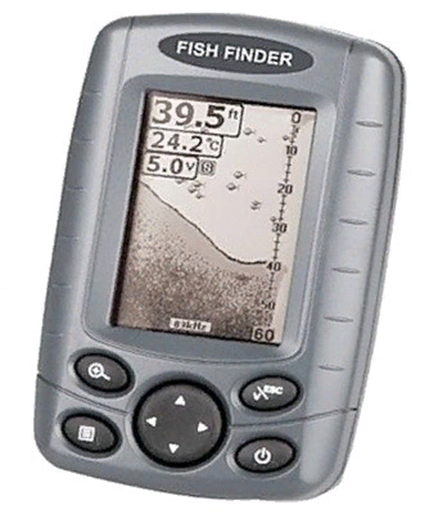

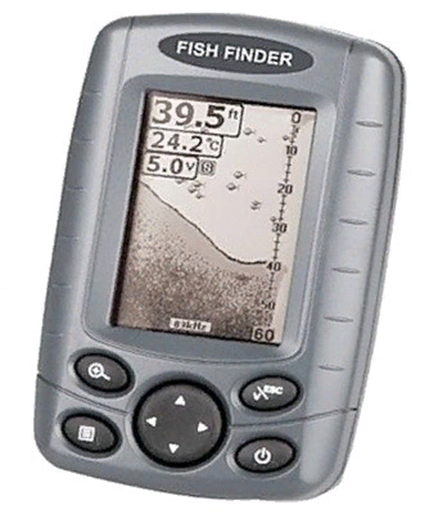

| Рыбная ловля | Радар для рыбной ловли рассчитан на малый радиус действия. Его задача заключается в обнаружении в воде рыбных косяков. Судна промышленной ловли используют данные радара для обнаружения мест локации рыбы перед сбросом сетей. В любительской ловле приборы преимущественно применяются для исследования рельефа дна. Устройства более высокого ценового сегмента дополнительно позволяют обнаружить крупных рыбных особей и подсказать, куда забросить снасть. Любительские радары имеет очень малый вес, при этом действуют всего на несколько десятков метров. Для их срабатывания антенна прибора должна погрузиться в воду. Зачастую радары для рыбной промышленной ловили и навигационные являются одним комбинированным прибором. Это удобно, и позволяет облегчить управление судном, уменьшить нагромождение рубки техникой. Такие устройства могут оснащаться цветным экраном. (приложение 5) |

| Дорожный радар | Чаще всего в нашей жизни мы встречаем дорожные радары. Дорожные радары являются очень узкоспециализированным оборудованием, основная задача которого заключается только в определении скорости движение строго определенного транспорта. Устройство измеряет ускорение не всех машин из потока, а только тех, на которое направлено. Это достаточно компактные приборы. Для их точного срабатывания требуется ручное наведение. Радары данного типа применяются подразделениями дорожной полиции всего мира, а полученные с их помощью данные о скорости являются доказательствами нарушения правил дорожного движения. (приложение 6) |

Спасением от дорожных радаров для водителей является антирадар (приложение 7). Это предупреждающее оборудование, преимущественно используемое водителями автотранспорта. Прибор, измеряющий скорость движения автомобилей, отправляет импульсы, которые рассеиваются далеко за пределами чувствительности прибора. Фон из таких волн определяется установленным в автомобиле детектором до того, как машина попадает в чувствительную зону действия радара. Прибор предупреждает водителя световым или звуковым сигналом о проведении замеров скорости его движения. Это позволяет заблаговременно сбросить ускорение, если оно превышает максимально разрешенное. Таким образом, при въезде на участок дороги радиуса действия радара, тот уже не обнаруживает нарушения ПДД.

Но как же это связано с природой? Звуковые радары животных называют сонарами. С их помощью животные могут ориентироваться в пространстве. Происхождение эхолокации у животных остаётся неясным; вероятно, она возникла как замена зрению у тех, кто обитает в темноте пещер или глубин океана. Вместо световой волны для локации стала использоваться звуковая. Природные сонары имеются у многих живых существ. Эхолокация наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, также её используют землеройки, ряд видов ластоногих (тюлени), птиц (гуахаро, саланганы и др.). (приложение 8)

2 занятие.

Здравствуйте, ребята!

(организационный момент: перекличка, интересное распределение в посадке. Приложение 9)

Сегодня мы приступаем к изучению, повторению теории по физике. Поэтому целью занятия будет изучение и повторение теоретического материала по физике на тему «Механические колебания и волны», проведение и планирование экспериментов.

Итак, что вы знаете о механических и звуковых волнах? (отвечают)

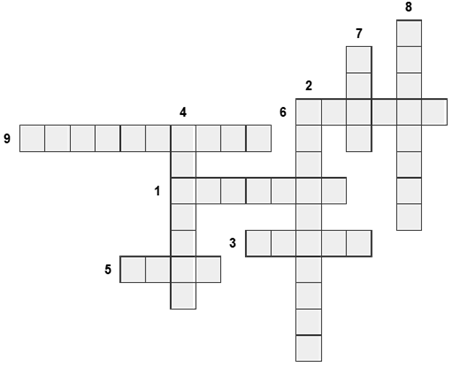

Вокруг нас, да и в нас происходит много колебательных процессов, излучается много волн. Мы начинаем тему «Механические колебания и волны». Вспомним основные изученные и озвученные понятия, физические величины и их единицы и заполним кроссворд (Приложение 10).

Кратко обозначим главное:

Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени. (опыт с металлической линейкой).

Основные характеристики колебаний:

Амплитуда – это наибольшее отклонение колеблющегося тела от положения равновесия. Обозначается A, измеряется в метрах.

Период – это промежуток времени, в течении которого тело совершает одно полное колебание. Обозначается Т, находится по формуле Т = t/N, измеряется в секундах, где t – время, N – количество колебаний

Частота – число колебаний в единицу времени. Обозначается Ʋ, находится по формуле Ʋ = N/t, измеряется в герцах.

Посмотрим несколько опытов в видео (Приложение 11). (смотрим опыты, обсуждаем, воспроизводим).

Вспомним, что механическая волна – это колебание, которое распространяется с течением времени в упругой среде. Раз это колебание, волне будут присущи все характеристики, которые соответствуют колебанию: амплитуда, период колебания и частота.

Длина волны. Кроме этого, у волны появляются свои особые характеристики. Одной из таких характеристик является длина волны. Обозначается длина волны греческой буквой лямбда и измеряется в метрах. Перечислим характеристики волны:

Что такое длина волны?

Длина волны – это наименьшее расстояние между частицами, совершающими колебание с одинаковой фазой. (приложение 12)

Продольными волнами называются волны, в которых направление колебаний частиц происходит в направлении распространения волны. Продольные механические волны могут распространяться в твёрдых, в жидких и в газообразных средах.

Поперечными называются волны, в которых направление колебаний частиц происходит перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечные механические волны могут распространяться только в твёрдых телах и на свободной поверхности жидкости. (Приложение13)

Говорить о длине волны в продольной волне сложнее, потому что там пронаблюдать частицы, которые совершают одинаковые колебания, гораздо труднее. Но и там есть характеристика – длина волны, которая определяет расстояние между двумя частицами, совершающими одинаковое колебание, колебание с одинаковой фазой.

Также длиной волны можно назвать расстояние, пройденное волной, за один период колебания частицы.

Следующая характеристика – это скорость распространения волны (или просто скорость волны). (приложение 14) Скорость волны обозначается так же, как и любая другая скорость, буквой и измеряется в м/с. Как наглядно объяснить, что такое скорость волны? Проще всего это сделать на примере поперечной волны.

Представьте себе летящую над гребнем волны чайку. Ее скорость полета над гребнем и будет скоростью самой волны.

Скорость волны зависит от того, какова плотность среды, каковы силы взаимодействия между частицами этой среды. Запишем связь между скоростью волны, длиной волны и периодом волны

Скорость можно определить, как отношение длины волны, расстояние, пройденное волной за один период, к периоду колебания частиц среды, в которой распространяется волн.

Рефлексия:

• Что запомнили?

• Что понравилось или не понравилось?

• Что новое узнали?

• Появились ли какие-нибудь вопросы?

• Все ли получилось? Если нет, то что.

На следующем занятии мы будем говорить о звуке, предлагаю вам поискать информацию о ультразвуке и инфразвуке. По желанию можно приготовить доклад с презентацией и рассказать нам об одной из этих тем.

3 занятие.

Здравствуйте, ребята!

Сегодня целью наших занятий будет познакомиться с понятиями «Звук», «Эхо», изучить характеристики звука, показать практическую значимость. Шире раскроем понятие звука, эхо на примере.

Но перед этим предлагаю повторить предыдущий материал, с помощью игры «Своя игра».

Человек живёт в мире звуков. Звук – это то, что слышит ухо. Мы слышим:

- голоса людей,

- пение птиц,

- звуки музыкальных инструментов,

- шум леса,

- гром во время грозы,

- шум движущегося транспорта.

Раздел физики, в котором изучаются звуковые явления называется Акустикой. Звук – это волна. И он доходит до нас через воздух, который разделяет ухо и источник звука. То, что воздух «проводник» звука, было доказано опытом, поставленным в 1660г. Р.Бойлем. (Приложение 15)

Услышав звук, мы обычно стремимся установить, что он дошел до нас от какого-то источника, и рассматривая этот источник, находим в нём что- то колеблющееся. Например, если звук издает музыкальный инструмент, то источник звука – это колеблющееся струна.

Механические волны с частотой колебаний от 16 до 20000 Гц вызывает у человека звуковые ощущения. Такие волны называются звуковыми или акустическими. Волны с частотами меньше 16 Гц называются инфразвуками.

Теперь познакомимся со свойствами и характеристиками звука:

• Тон

• Громкость

• Скорость

Тон. Об одних звуках говорят ‚что они низкого тона, другие мы называем звуками высокого тона. Ухо их легко различает. Звук, создаваемый большим барабаном – это звук низкого тона, а свист – звук высокого тона.

Простые изменения показывают, что звуки низких тонов – это колебания малой частоты в звуковой волне. Звуку высокого тона соответствует большая частота колебаний.

Громкость. Чтобы выяснить от чего зависит громкость звука, в качестве источника звука рассмотрим Камертон.

КАМЕРТОН - устройство, представляющее собой источник звука, испускающий единственную частоту, называемой чистый тон. Чем больше размеры камертона, тем ниже звук. Он представляет собой дугообразный металлический стержень на ножке. Ударив молоточком по одной из ветвей камертона, мы услышим определенный звук. Чем сильнее удар моточка по камертону, тем громче он звучит, и ветви камертона колеблются со значительной амплитудой, слабый удар по камертону вызывает колебания малой амплитуды, следовательно, услышим слабый звук. Значит громкость звука определяется амплитудой колебаний звучащего тела. Единица громкости называется Децибелом.

Скорость звука – это скорость распространения волны. И она различна в разных средах.

Ещё одной важной характеристикой звука является его окраска, или как называют музыканты - тембр. Тембр – это качество звука, который придает индивидуальную окраску голосу человека. Именно по тембру голоса мы узнаем знакомого человека не видя его.

Отражение звука. Эхо. Почему отражается звук? Происходит это потому, что колебания, принесенные волной к границе, передаются частицам второй волной среды, и они сами становятся источником новой звуковой волны. Это вторичная волна распространяется не только во второй среде, но и в первой, откуда пришла первичная волна. Это и есть отраженная волна.

Например: на открытом воздухе музыка, пение, речь оратора менее громко, чем в помещении. Как вы думаете почему?

Ответ: В помещении наблюдается отражение звуковых волн от стен, пол, потолка. Следовательно, амплитуда звуковых колебаний увеличивается и тем самым громкость звука тоже увеличивается. На открытом воздухе для распространения звуковых колебаний нет никаких препятствий, и поэтому звуки менее громкие.

С явлением отражения звука связано такое известное явление как эхо. Эхо в горах, которое нам хорошо знакомо с детства, является результатом отражения звука от преграды. Эхо – это звуковая волна, отраженная какой - либо преградой и возвратившаяся в то же место, откуда она начала распространятся.

(просмотр и проведение опытов из видео приложения 15)

Решение задач:

1. Чему равна длина звуковых волн человеческого голоса, высота тона которого 680 Гц? Скорость распространения звука 340 м/с

2. Какова частота колебаний камертона, если длина звуковой волны 50 см, а скорость распространения волн 330 м/с?

Подборка задач на своё усмотрение (Приложение 16)

Рефлексия:

• Что запомнили?

• Что понравилось или не понравилось?

• Что новое узнали?

• Появились ли какие-нибудь вопросы?

• Все ли получилось? Если нет, то что.

4 занятие.

Здравствуйте, ребята!

Сегодня мы перейдем непосредственно к нашей основной теме занятий «Природные сонары». На первом занятии я спрашивала у вас, что же это такое. Но давайте сейчас снова подумаем и расскажем свои предположения, запишем их и после того, как пройдем тему, сравним их с вашими новыми мыслями.

Дети высказываются, записываем в тетради или на доске.

Цель занятия: поговорить о звуках в живой природе, о применении звуковых волн природой, о тесной связи физики и биологии. Каждый из нас был в лесу, какие звуки вы там слышали? А теперь представьте, что нет звуков вообще. Какие мысли у вас появляются? (думают, отвечают)

Я считаю, что в лесу было бы скучно без пения птиц, шелеста листьев и т.д.

Как нам рассказывали ребята, на прошлом занятии человеческое ухо способно воспринимать звуки частотой от 16 до 20 000 Гц. Для него не доступен как мир инфразвуков (с частотами ниже 16 Гц), так и ультразвуков (с частотами выше 20 000 Гц).

Также мы говорили с вами об эхо, что вы запомнили с прошлого занятия? (отвечают, помогаем, подсказываем если это нужно).

Эхо – явление порожденное отраженными и первичными звуковыми волнами, если они доходят до слушателя не одновременно, а с промежутком времени.

Условия для возникновения четкого эхо:

• концентрация звуковой энергии в каком-то направлении;

• достаточно короткий сигнал (длительность сигнала должна быть меньше времени которое потребуется звуку, чтобы пройти расстояние от источника до отражающей поверхности и обратно).

Эхолокация (эхо и лат. locatio — положение) — способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны. Если волны являются звуковыми, то это звуколокация, если радио — радиолокация.

Происхождение эхолокации у животных остаётся неясным; вероятно, она возникла как замена зрению у тех, кто обитает в темноте пещер или глубин океана. Вместо световой волны для локации стала использоваться звуковая. Природные сонары имеются у многих живых существ. Эхолокация наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, также её используют землеройки, ряд видов ластоногих (тюлени), птиц (гуахаро, саланганы и др.).

Что такое сонар?

СОНАР — звуковая навигация и определение дальности.

Сонары летучих мышей

Природа наградила летучих мышей способностью издавать звуки с частотой колебаний выше 20 000 герц, то есть ультразвуки, недоступные уху человека.

Локатор летучих мышей высокоточен, надежен и ультраминиатюрен. Он всегда находится в рабочем состоянии и во много раз эффективнее всех локационных систем, созданных человеком.

С помощью такого ультразвукового "видения" летучие мыши обнаруживают в темноте натянутую проволоку диаметром 0,12-0,05 мм, улавливают эхо, которое в 2000 раз слабее посылаемого сигнала, на фоне множества звуковых помех могут выделять полезный звук, то есть только тот диапазон, который им нужен.

Летучие мыши издают звуки высотой в 50 000-60 000 Гц и воспринимают их.

Устройство сонаров отличается у разных видов летучих мышей:

Остроухая ночница излучает ультразвуковые волны через рот.

Большой подковонос – через ноздри, которые окружены кожистыми выростами на подобии рупоров.

Летучие мыши являются не только высокоорганизованными млекопитающими, но и превосходными эхо-радарами.

Летучие мыши имеют слабое зрение, но их обоняние и невероятная способность издавать и слышать отраженный звук просто захватывает.

Просмотр видео, обсуждение во время и после (Приложение 17)

Рефлексия:

• Что запомнили?

• Что понравилось или не понравилось?

• Что новое узнали?

• Появились ли какие-нибудь вопросы?

5 занятие.

Здравствуйте, ребята!

Целью на сегодня будет: познакомиться с природным сонаром, дельфином, узнать о особенностях его строения, проследить этапы эхолокации у дельфинов.

Дельфин способен воспринимать частоты звуковых колебаний, в 10 раз более высокие (до 150 кГц), чем человек (до 15-18 кГц), и слышит звуки, мощность которых в 10-30 раз ниже, чем у звуков, доступных слуху человека, каким бы хорошим ни было зрение дельфина, его возможности ограничены из-за невысокой прозрачности воды.

Эхолокация у дельфинов как и у летучих мышей осуществляется на ультразвуковых частотах. Дельфин способен воспринимать даже очень слабые эхо сигналы в сильнейшем шуме.

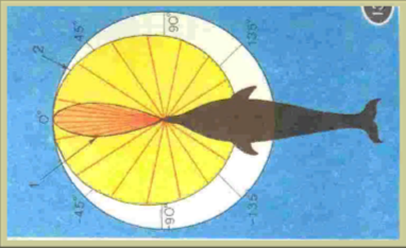

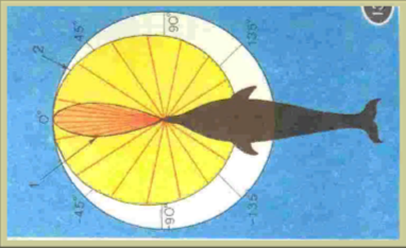

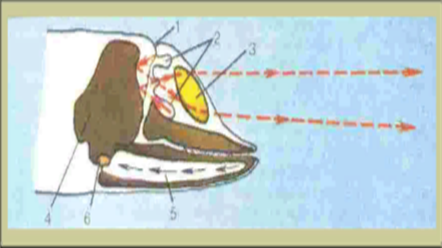

У дельфинов 2 типа слуха (приложение 18):

Остронаправленный эхолокационный слух на ультразвуковых частотах (предназначен для восприятия ультразвуковых сигналов отраженных от объектов).

Слух кругового обзора (предназначен для восприятия «обычных» звуков заполняющих окружающее пространство).

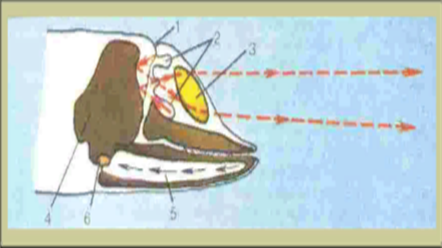

Вот как происходит процесс эхолокации у дельфинов (приложение 19):

1) Дельфин с помощью дыхательных путей издает характерный звук и направляет его через лобную долю. Там он фокусируется перед тем, как отправиться в воду.

2) Если звук под водой встречает на своем пути препятствие, то он отскакивает обратно к дельфину подобно эху.

3) Дельфин поглощает это возвращенное эхо через свои челюсти.

4) Отзвук проходит по каналу от челюстей к внутреннему уху дельфина, где информация через нервные импульсы попадает в мозг. Там дельфин интерпретирует полученные данные об объекте: размер, форму и состав.

Используя эхолокацию, дельфины без труда определяют размеры и формы предметов или животных, а в некоторых случаях отличают даже состав металлов, таких как медь и латунь с очень дальних расстояний и в шумной среде. Именно эта поразительная способность помогает дельфинам в обнаружении мин и подводных бомб.

Ученые до сих пор не могут точно определить, каким образом дельфин интерпретирует информацию, полученной в ходе биолокации. Это все равно, что представить себе как бы мы могли видеть предметы не глазами, а ушами. Более серьезное и глубокое изучение эхолокации дельфинов, возможно, поможет усовершенствовать наши собственные технологии. Но до этих пор нам придется прибегать к помощи дельфинов при обнаружении опасных подводных объектов. Однако сейчас все больше людей в мире ставят вопрос об этичности использования дельфинов в подобных целях.

Просмотр фильма, обсуждение (Приложение 20)

Рефлексия:

• Что запомнили?

• Что понравилось или не понравилось?

• Что новое узнали?

• Появились ли какие-нибудь вопросы?

6 занятие

Здравствуйте, ребята!

На первом занятии я вам говорила о проектах, которые вы должны будете выполнить. Так вот сегодня вы им и займетесь. Поделитесь, пожалуйста, на группы по … человек (в зависимости от количества присутствующих).

У меня в коробочке (баночке, мешочке и т.д.) лежат бумажки, на которых написаны животные. Эти животные пользуются эхолокацией, поэтому они тут оказались.

Ваша задача, вытянув животного, сделать про него доклад, презентацию и выступить на следующем занятии. Вы можете использовать все доступные источники.

Есть какие-нибудь вопросы? (отвечают) Если нет, вытягиваем животных.

Вытягивают, приступают к работе. Я слежу за порядком, помогаю.

7 занятие

Здравствуйте, ребята!

Сегодня мы послушаем ваши выступления, обсудим найденную вами информацию. Также проанализируем работу в командах и общую.

В конце занятия вам будут выданы бланки, на которых вы напишите, как вы оцениваете свою работу, работу в группе, мнение о проектах других ребят.

Путем жеребьевки выберем последовательность ваших выступлений.

Жеребьевка (вытягивают бумажки с номером), выступают, обсуждаем.

Рефлексия:

• Что запомнили?

• Что понравилось или не понравилось?

• Что новое узнали?

• Появились ли какие-нибудь вопросы?

• Все ли получилось? Если нет, то что.

8 занятие.

Здравствуйте, ребята!

Вот и подошли наши занятия к концу. Поэтому сейчас я хочу подвести итоги по вашим выступлениям.

Вы все большие молодцы, мы прослушали очень интересные доклады. (озвучиваю анализ по критериям, мнения других групп о каждом докладе)

А теперь давайте каждый поделиться своим мнением о нашем кружке, о том, что мы делали, какое занятие или опыты понравились больше всего.

Делятся впечатлениями, выслушиваем каждого ребёнка.

Предлагаю поиграть в игру по всему тому, что мы узнали.

После игры выдаются сладкие призы (по желанию)

Приложение

Приложение 1.

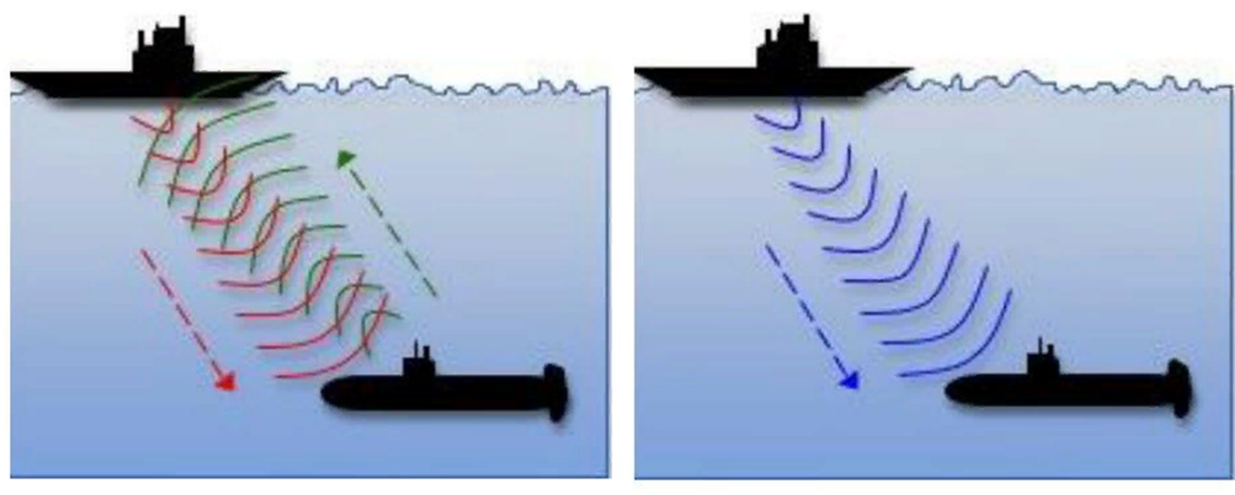

Активная Пассивная

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8.

Приложение 9.

Самым легким способом жеребьевки может стать цветная бумага. Для этого, в зависимости от того сколько нужно пар, вырежете карточки одинакового размера, но разных цветов (по две штуке каждого цвета). Ребята из коробочки достают цвета, тем самым разделяясь на пары и садясь вместе.

Приложение 10.

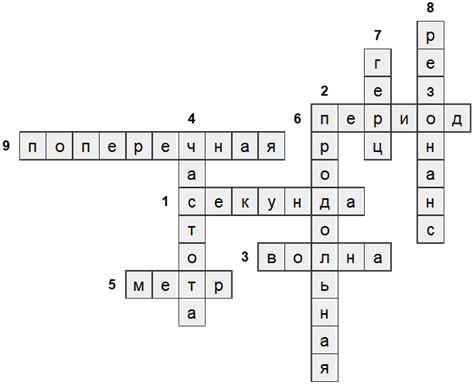

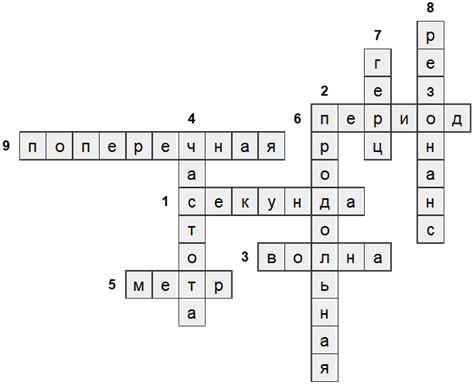

1. Единица периода в СИ. (Секунда.)

2. Волна, направление распространения которой совпадает с направлением колебаний частиц. (Продольная.)

3. Распространяющиеся в упругой среде колебания. (Волна.)

4. Физическая величина, численно равная числу колебаний в единицу времени. (Частота.)

5. Единица длины волны в СИ. (Метр.)

6. Время одного полного колебания. (Период.)

7. Единица частоты в СИ. (Герц.)

8. Явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы и частоты собственных колебаний системы. (Резонанс.)

9. Волна, направление распространения котором перпендикулярно направлению колебаний частиц. (Поперечная.)

Приложение 11.

https://www.youtube.com/watch?v=aZwQTcZETJc&ab_channel=Физикадлявсех%21СПбГУ

Приложение 12.

https://www.youtube.com/watch?v=HV-OJLEMDFY&t=442s&ab_channel=Физикадлявсех%21СПбГУ по времени 40:40

Приложение 13.

Приложение 14.

Приложение 15.

https://www.youtube.com/watch?v=HV-OJLEMDFY&t=442s&ab_channel=Физикадлявсех%21СПбГУ по времени 25:26

Приложение 16.

https://infourok.ru/reshenie-zadach-po-teme-zvukovaya-volna-3956339.html

Приложение 17.

https://www.youtube.com/watch?v=AO6qjscMnM0&ab_channel=ДокументальныеФильмы

Приложение 18.

Приложение 19.

Приложение 20.

https://www.youtube.com/watch?v=xgYWXmEknXM&ab_channel=ТарасОсин