СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 29.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кирсанова Елена Владимировна

Тесты по русскому языку 8 класс

тестовые задания по русскому языку 8 класс

Просмотр содержимого документа

«диктант 8 кл»

Русский язык 8 класс

Урок 9. Контрольный диктант

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем.

Мы посадили её в ящик с землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она повеселела.

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник и кое-где на берёзках появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания.

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым печальным дождём.

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. Комнатная теплота не спасла её. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг.

Последняя память о лете исчезла.

(По К. Паустовскому)

Грамматическое задание.

1. Обозначьте графически изученные орфограммы в

1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант).

2. Разберите по составу слова: выкопанную, поставили, заморозок(I вариант);

порозовел, лимонный, никаких (II вариант).

3. Сделайте синтаксический разбор подчёркнутого

предложения (I, II варианты).

Нури О. А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л. А. Тростенцовой «Русский язык. 8 класс» / О. А. Нури: — М.: Издательство «Экзамен», 2009. — 253, [3] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)

Содержание

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

I четверть

Урок 1. Русский язык в современном мире ……………………………………………………4

Урок 2. Комплексное повторение. Пунктуация и орфография …………………………….. 5

Урок 3. Знаки препинания: знаки завершения, разделения,

выделения …………………………………………………………………………….. 7

Урок 4. Знаки препинания в сложном предложении ……………………………………….. 9

Урок 5. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий,

наречий ………………………………………………………………………………..11

Урок 6. Слитное и раздельное написание не с разными

частями речи ………………………………………………………………………….13

Урок 7. Сочинение-рассуждение по исходному тексту ……………………………………. 14

Урок 8. Обобщающее повторение …………………………………………………………….16

Урок 9. Контрольный диктант ………………………………………………………………...18

Урок 10. Основные единицы синтаксиса …………………………………………………….19

Урок 11. Текст как единица синтаксиса ……………………………………………………...21

Урок 12. Предложение как единица синтаксиса ……………………………………………..23

Урок 13. Словосочетание как единица синтаксиса ………………………………………….25

Урок 14. Виды словосочетаний ……………………………………………………………… 26

Урок 15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях …………………………………...28

Урок 16. Синтаксический разбор словосочетаний …………………………………………..29

Урок 17. Простое предложение. Грамматическая основа

предложения ………………………………………………………………………...30

Урок 18. Порядок слов в предложении. Интонация …………………………………………32

Урок 19. Интонация, логическое ударение …………………………………………………..33

Урок 20. Контрольный диктант ……………………………………………………………….35

Урок 21. Описание памятника культуры ……………………………………………………..36

Урок 22. Двусоставные предложения. Главные члены

предложения. Подлежащее ………………………………………………………...36

Урок 23. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое ………………………………………. 38

Урок 24. Составное глагольное сказуемое …………………………………………………...39

Урок 25. Составное именное сказуемое ……………………………………………………...40

Урок 26. Тире между подлежащим и сказуемым ……………………………………………42

Урок 27. Изложение (изложение с элементами

сочинения-рассуждения) …………………………………………………………...44

II четверть

Урок 28. Второстепенные члены предложения. Роль

второстепенных членов в предложении. Дополнение ……………………………45

Урок 29. Дополнение. Определение ………………………………………………………….47

Урок 30. Приложение. Знаки препинания при нём ………………………………………….48

Урок 31. Обстоятельство ………………………………………………………………………50

Урок 32. Обстоятельство (продолжение темы) ………………………………………………51

Урок 33. Контрольный диктант ……………………………………………………………... 53

Урок 34. Синтаксический разбор двусоставного предложения .... ……………………….. 53

Урок 35. Контрольный диктант ……………………………………………………………... 55

Урок 36. Изложение «Характеристика человека» …………………………………………. 55

Урок 37. Односоставные предложения. Главный член

односоставного предложения» …………………………………………………... 56

Урок 38. Назывные предложения . …………………………………………………………. 57

Урок 39. Определенно-личные предложения ……………………………………………… 59

Урок 40. Неопределённо-личные предложения ……………………………………………. 60

Урок 41. Развитие речи. Инструкция ……………………………………………………….. 62

Урок 42. Безличные предложения …………………………………………………………... 63

Урок 43. Составление текста-рассуждения ………………………………………………… 64

Урок 44. Неполные предложения …………………………………………………………… 65

Урок 45. Синтаксический разбор односоставного предложения …………………………. 67

Урок 46. Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» ……………………………. 68

Урок 47. Изложение (с элементами сочинения) …………………………………………… 69

Урок 48. Простое осложнённое предложение ……………………………………………… 70

Урок 49. Однородные члены предложения.

Понятие об однородных членах ………………………………………………….. 71

Урок 50. Однородные члены предложения (продолжение темы) ........................................ 73

III четверть

Урок 51. Однородные члены, связанные только

перечислительной интонацией, и пунктуация при них ………………………… 74

Урок 52. Однородные члены, связанные только

перечислительной интонацией, пунктуация при них …………………………... 76

Урок 53. Однородные и неоднородные определения ……………………………………… 76

Урок 54. Однородные члены, связанные сочинительными

союзами, и пунктуация при них ………………………………………………….. 78

Урок 55. Однородные члены, связанные сочинительными

союзами, и пунктуация при них (продолжение темы) …………………………. 79

Урок 56. Однородные члены, связанные сочинительными

союзами, и пунктуация при них (продолжёние темы) …………………………. 80

Урок 57. Обобщающие слова при однородных членах и знаки

препинания при них ………………………………………………………………. 81

Урок 58. Обобщающие слова при однородных членах и знаки

препинания при них. Синтаксический разбор предложения

с однородными членами ………………………………………………………….. 83

Урок 59. Пунктуационный разбор предложения с однородными

членами ……………………………………………………………………………. 84

Урок 60. Обобщающий урок по теме «Однородные члены

предложения» ……………………………………………………………………... 85

Урок 61. Контрольный диктант …………………………………………………………….. 87

Урок 62. Обособленные члены предложения.

Понятие об обособлении …………………………………………………………. 88

Урок 63. Обособленные определения. Выделительные знаки

препинания при них ………………………………………………………………. 89

Урок 64. Обособленные определения. Согласованные

и несогласованные определения …………………………………………………. 90

Урок 65. Текст-рассуждение (обучающее сочинение) …………………………………….. 91

Урок 66. Обособленные приложения. Выделительные знаки

препинания при них ………………………………………………………………. 92

Урок 67. Обособленные приложения. Выделительные знаки

препинания при них (продолжение темы) ………………………………………. 94

Урок 68. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки

препинания при них ………………………………………………………………. 95

Урок 69. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки

препинания при них (продолжение темы) ………………………………………. 96

Урок 70. Контрольный диктант ……………………………………………………………... 97

Урок 71. Обособленные уточняющие члены предложения,

выделительные знаки препинания при уточняющих членах

предложения ………………………………………………………………………. 98

Урок 72. Обособленные уточняющие члены предложения

(продолжение темы) ……………………………………………………………….100

Урок 73. Сочинение «Изобретение наших дней» …………………………………………..101

Урок 74. Синтаксический разбор предложения с обособленными

членами …………………………………………………………………………….101

Урок 75. Пунктуационный разбор предложения с обособленными

членами …………………………………………………………………………….102

Урок 76. Урок-зачет по теме «Обособленные и уточняющие

члены предложения» ………………………………………………………………103

Урок 77. Контрольный диктант ……………………………………………………………...105

Урок 78. Работа над ошибками, допущенными в диктанте ……………………………….106

Урок 79. Слова, грамматически не связанные с членами

предложения. Обращение …………………………………………………………106

Урок 80. Распространённые обращения. Выделительные знаки

препинания при обращении ………………………………………………………107

IV четверть

Урок 81. Употребление обращений …………………………………………………………109

Урок 82. Вводные и вставные конструкции ………………………………………………...110

Урок 83. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов

по значению ………………………………………………………………………..111

Урок 84. Выделительные знаки препинания при вводных словах,

вводных сочетаниях слов и вводных предложениях ……………………………112

Урок 85. Вставные слова, словосочетания и предложения ………………………………..114

Урок 86. Сочинение-рассуждение публицистического характера

на тему о явлении духовного бытия России — песне …………………………..115

Урок 87. Контрольный диктант ……………………………………………………………...115

Урок 88. Работа над ошибками ………………………………………………………………116

Урок 89. Междометия в предложении ………………………………………………………116

Урок 90. Синтаксический и пунктуационный разбор

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями,

грамматически не связанными с членами предложения ………………………..117

Урок 91. Урок-зачёт по теме «Слова, грамматически не связанные

с членами предложения» ………………………………………………………….118

Урок 92. Чужая речь. Понятие о чужой речи ……………………………………………….119

Урок 93. Прямая и косвенная речь …………………………………………………………..120

Урок 94. Прямая речь ………………………………………………………………………...122

Урок 95. Диалог ………………………………………………………………………………123

Урок 96. Рассказ ……………………………………………………………………………... 124

Урок 97. Цитата ……………………………………………………………………………….124

Урок 98. Синтаксический разбор предложений с чужой речью,

пунктуационный разбор, повторение по теме «Чужая речь»... ……………….. 126

Уроки 99—100. Повторение и систематизация изученного

в VIII классе ………………………………………………………………………..126

Урок 101. Итоговый контрольный диктант …………………………………………………126

Урок 102. Работа над ошибками, допущенными в диктанте ………………………………128

^ ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

I ЧЕТВЕРТЬ

Урок 1

ТЕМА: «Русский язык в современном мире».

ЦЕЛИ УРОКА:

• познакомить учащихся с содержанием тем и структурой учебника,

• разъяснить функции русского языка в современном мире,

• развить навыки вдумчивого чтения учебного материала, познавательного отношения к учебной литературе.

^ ТИП УРОКА: сообщение новых знаний, повторение ранее изучен- ного материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Знакомство с учебником

1) содержание

2) форзацы

3) система условных обозначений

4) приложения

^ 3. Вступительное слово учителя о роли русского языка

Русский язык — это национальный язык русского народа, один из богатейших языков мира. Известный писатель К. Паустовский, подчеркивая богатство русского языка, писал, что для всего, что существует в природе, в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Бережное отношение к слову народ выразил в пословицах и поговорках.

— Прочитайте записанные на доске пословицы. Как вы их понимаете? (обсуждение). Какие пословицы знаете вы?

^ 4. Работа с учебником

(стр. 3 упр. 1).

— Прочитайте текст упражнения (один ученик читает вслух). Выпишите в тетрадь термины, называющие различные функции русского языка в современном мире, и прочитайте их вслух.

^ 5.Слово учителя

Мировыми языками называются некоторые наиболее распространенные языки, употребляемые между собой представителями разных народов за пределами территорий, населенных людьми, для которых они изначально родные. Об этом можно прочитать например, в Энциклопедическом словаре юного филолога. Русский язык вошел в состав мировых языков как язык авторитетного государства, у которого много научных открытий, политических достижений.

— Прочитайте высказывания о русском языке, поясните их смысл.

(на плакате: «Рождению русской литературы способствовал превосходный, гибкий и лаконичный русский язык, достигший... высокого уровня развития».

«Язык народа — лучший, никогда не увядающий и вечно распускающийся цвет его духовной жизни, начинающийся далеко за границами истории. Язык есть самая живая... и прочная связь, соединяющая жившие, живущие и будущие поколения в одно великое, историческое живое целое».

(К. Ушинский)

— Как вы понимаете эти слова?

^ 6. Работа с учебником

Упр. 2, 3 (по заданию).

7. Работа в тетради

• Перепишите в тетрадь значения слов функция, коммуникация. Как вы понимаете смысл этих слов?

• Что важного вы узнали о значении русского языка?

• Какой документ подтверждает статус русского языка как государственного?

• В каких сферах международного общения употребляется русский язык?

• Какие шесть языков признаны официальными языками ООН?

• Составьте со словами, записанными на доске, предложения на тему «Русский язык в современном мире» (проверка вслух. Выбор лучших, удачных вариантов).

8. Подведение итогов урока

9. Сообщение домашнего задания

Упр. 4 (по заданию), со словами из рамочки придумать и записать предложения.

^ ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

В V-VII КЛАССАХ

(6 часов + 2 часа развития речи)

Урок 2

ТЕМА: «Комплексное повторение». «Пунктуация и орфография».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• повторить и обобщить знания учащихся о применении знаков препинания.

• уточнить правила фонетического и морфемного разбора слов.

• диагностика навыков работы с орфограммами в тексте, анализ текста.

^ ТИП УРОКА: повторение и обобщение изученного материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Работа по теме урока

• Запишите под диктовку в тетради высказывание писателя В. Шкловского: «К книге нужно относиться как к жизни... выискивать в ней точное знание и идти от книги к книге. Ведь книга — это только дорога» (один ученик записывает высказывание на доске).

• Подчеркните орфограммы и объясните основную мысль высказывания. Выделите грамматическую основу последнего предложения.

• Если книга — дорога к знаниям, то что является целью этой дороги? (новые знания, интересная информация, обогащение лексикона).

• Какими частями речи выражена грамматическая основа в последнем предложении?

• Объясните постановку тире. Сделайте схему этого предложения.

• Напишите транскрипцию слова относиться, разберите это слово по составу, обозначьте морфемы.

• Определите вид, возвратность, спряжение этого глагола.

• Найдите имя прилагательное в этом высказывании, определите его разряд.

^ 4. Работа в тетради

Спишите с доски слова, подчеркните в них орфограммы, вспомните правила написания этих слов (комментированное письмо). На каждый вид орфограммы придумайте свои примеры (по цепочке).

(О б р а з е ц: аромат — безударная гласная о в корне, не проверяемая ударением, слово запоминается (вокзал, картофель).

^ 5. Работа с учебником

Чтение вслух § 1 «Пунктуация и орфография». Работа с отрывком из письма А. Чехова.

6. Беседа

• Ответьте, пожалуйста, какие нормы литературного языка вы знаете? (орфоэпические, орфографические, пунктуационные).

• Что такое орфография? (раздел науки о языке, который изучает правила написания слов).

• Что такое пунктуация? (раздел науки о языке, который изучает знаки препинания и правила их постановки).

• Какова роль пунктуации в литературной речи? (знаки препинания помогают более точно и полно выразить смысл письменной речи).

^ 7. Работа с деформированным текстом

• Прочитайте на доске текст. Перепишите его в тетрадь, разделив текст на предложения; правильно поставьте нужные знаки препинания.

Багратион лучший генерал русской армии так выразил свое мнение о Багратионе как о полководце Наполеон который не раз довольно безуспешно посылал против него на лучших своих маршалов и действительно любимец и правая рука Суворова друг Кутузова Багратион был орлом русской армии так по крайней мере называли его солдаты Багратион был великим мастером наступательного боя для этого у него были необходимые качества во-первых тактический глазомер во-вторых железное упорство и наконец поистине легендарная храбрость почему он всегда находится в самых опасных местах солдаты ценили и любили его так как они любили Суворова и Кутузова.

(^ По С. Борисову)

• Проверка готового текста (у доски работает ученик со своим вариантом готового текста, за ним следующий работают по одному предложению, по цепочке).

• Ребята, какими знаками препинания вы завершили предложения? (Это знаки завершения.)

• Какими знаками разделяли прямую речь и слова автора, однородные члены предложения? (Это знаки разделения.)

• Какими знаками препинания выделяли придаточные предложение, вводные слова? (Это выделительные знаки.)

• О назначении знаков препинания прочитайте в таблице в § 2 на стр. 6, 7.

8. Подведение итогов урока

9. Сообщение домашнего задания

Составьте таблицу «Правописание гласных в корне слова».

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

Знаки препинания и правила их постановки возникли не сразу. В древнерусских книгах, переживших несколько столетий, мы находим тексты, написанные от руки, практически без знаков препинания. (И даже без разделений предложений на слова.) Знаки препинания сформировались в основном после изобретения книгопечатания, постепенно были созданы и правила их постановки. Эти правила постоянно совершенствовались. Причина изменений — развитие языка, его усложнение. Двоеточие и тире — знаки смыслового неравноправия. Кавычки выделяют всё, что пишущий считает нужный обозначить как «чужое». Скобки — всё, что пишущий отводит на второй план Точка с запятой — это «усиленная запятая», или «ослабленная точка». Иногда знаки препинания работают в паре: тире с запятой, многоточие с вопросительным знаком... (Энциклопедический словарь юного филолога).

Урок 3ТЕМА: «Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения».

^ ТИП УРОКА: обобщение и повторение изученного материала.

ЦЕЛИ УРОКА:

• закрепить навыки сознательного, грамотного применения знаков препинания.

• повторить орфограммы, изученные в 5—7 кл.

• проверить навыки определения темы текста, стиля текста, типа текста.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Работа в тетради

• Запишите слова, записанные на доске, в тетрадь, вставьте пропущенные буквы и обозначьте орфограммы.

• Производите взаимную проверку по парам (один ученик по желанию выходит к доске, вставляет пропущенные буквы и комментирует орфограммы).

^ 4. Слово учителя

М. В. Ломоносов писал: «Знаки ставятся по силе разума». В этом основоположник русской грамматики был прав. Они помогают выразить различные смыслы слов и окрашивающие их чувства. Знаки, как слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. А иногда даже вместо слов. Известен факт такой «бессловесной» переписки. Французский писатель Виктор Гюго, закончив роман «Отверженные», послал рукопись книги издателю. К рукописи он приложил письмо, в котором не было ни одного слова, а был только знак «?». Издатель также ответил письмом без слов «!». Как огромно смысловое и эмоциональное наполнение этих сверхкоротких писем! Письмо Виктора Гюго содержит тревожные вопросы («Ну как? Понравилось ли? Можно ли будет это издать?»). Ответ издателя может имёть примерно такое словесное выражение: «Замечательно! Великолепно! Это лучшая рукопись, которую я когда-либо держал в руках! Я её немедленно издам!»

(^ Г. Граник, С. Бондаренко «Секреты пунктуации»)

5. Беседа

— Какие выводы можно сделать из этого рассказа о значении знаков препинания? (каждый пунктуационный знак имеет важное, смысловое значение, синтаксическую роль...)

— Какие чувства выражал «?»?

— Какие мысли передавал «!»?

^ 6. Работа с учебником

Упр. 5.

• Прочитайте тексты стихотворений Тютчева и других авторов. Проанализируйте значения поставленных знаков препинания. Пользуясь таблицей знаков препинания на стр. 6, 7, ответьте на вопрос: «К какой группе знаков по значению можно их отнести?»

Работа с таблицей.

• На какие группы по значению делят знаки препинания?

• Прочитайте информацию о знаках завершения. Придумайте свое предложение с применением этих знаков. Запишите его (один ученик работает у доски).

• Проанализируйте информацию о знаках разделения. Придумайте свой пример с использованием этих знаков.

• Приведите примеры употребления знаков выделения.

• Придумайте предложения со знаками выделения (проверка с комментированием).

Выполнение упр. 10 (по заданию).

• дополнительное задание: 1) определите основную мысль текста; 2) озаглавьте его; 3) произведите полный синтаксический разбор последнего предложения и составьте его схему; 4) определите тип текста; 5) определите стиль текста.

• Проверка выполненного задания.

7. Подведение итогов урока

8. Сообщение домашнего задания

§ 2 упр. 7, 8.

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

Запятая — от глагола запять — «задержать» (ср. запонка) (Этимологический словарь русского языка).

О происхождении слова запятая.

У названия знака препинания «запятая» долгая история. В средневековой литературе название это употреблялось для обозначения различных письменных знаков. От глагола запяти (остановить, пнуть) образовалась запятая.

Это название знака утвердилось на Руси в первой половине ХVI в.

Урок 4

ТЕМА: «Знаки препинания в сложном предложении».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• закрепить умение и навыки постановки знаков препинания в сложном предложении.

• повторить правила орфографии (разделительные ъ, ь знаки; чк чн, нщ, нч, ![]()

![]() , соединительные гласные -о, -е).

, соединительные гласные -о, -е).

• отработать навыки различения сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

^ ТИП УРОКА: проверка усвоения знаний, повторение и обобщение.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Запись под диктовку

Комментированное письмо (объясните орфограммы и знаки препинания).

1) Швейцар зажег свечу и обошел зеленые, оранжевые, серовато-голубые залы.

2) Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого.

3) Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие.

4) Стал накрапывать редкий, мелкий дождь.

5) Северная зима, ковры снега, треск огня в печах и свет зимней ночи — всё это располагает к сказке.

6) Вокруг не было видно ни души: ни человека, ни лошади, ни птицы.

^ 4. Повторяем орфографию

На доске написаны слова с пропущенными буквами. Вспомните виды орфограмм, употребленных в этих словах, вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Перепишите, обозначьте орфограммы. (проверка)

^ 5. Работа с учебником

В § 3 прочитайте варианты предложений и ответьте на поставленные вопросы.

Упр. 12 (устно назовите грамматические основы и орфограммы).

Чтение текста, помеченного зеленой линией (стр. 10).

• Вспомните сочинительные союзы, назовите их.

• Вспомните и назовите подчинительные союзы.

Упр. 13 — устно, с записью по одному примеру на доске.

Упр. 14 (устно)

^ 6. Повторяем состав слова, морфемику

• Разберите по составу слова, объясните условия выбора приставок пре-/при-, раз-/рас-, соединительных гласных -о, -е.

Прекрасный привокзальный птицелов расходовать водопад безымянный разбудить кашевар розыск сверхинициативный преградить расчёт

• Каковы способы образования этих слов?

^ 7. Работа с теоретическим материалом. Стр. 12

(О функциях знаков препинания в сложном и простом предложении).

• Придумайте и запишите по одному предложению:

1) сложное бессоюзное

2) сложное с придаточными внутри главного.

(взаимопроверка)

8. Подведение итогов урока

9. Сообщение домашнего задания

§ 3 упр. 17.

Со словами из рамки придумать и записать сложные предложения.

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

Таблицы:

|

|

|

|

|

|

|

|

Поставьте верно ударение в словах: досыта, дотемна, забронировать, звонит, вакансия.

Карточки к уроку:

1. Придумать и записать предложения по схемам:

1) ![]()

2) ![]()

3) ![]()

2. Составить схемы предложений. Указать вид связи простых прёдложений в составе сложного.

1) Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с её избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. (^ К. Паустовский)

2) Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным дрожащим светом... (В. Солоухин)

3) Тяжёлые капли, упавшие с влажной морды оленя, покрыли рябью тихую гладь воды, и красивое отражение заколебалось... (Б. Полевой)

Урок 5

ТЕМА: «Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий)».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• повторить и закрепить знания по теме урока.

• повторить правила орфографии: пре-, при-, -раст-/-рос-; -кас-/кос-; -лаг-/-лож-.

• закрепить навыки морфемного разбора, морфологического разбора слов.

^ ТИП УРОКА: обобщение и закрепление изученного материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Работа по теме урока

• Вспомните о правилах написания Н и НН в суффиксах имен прилагательных (учащиеся вспоминают с учителем правило, приводят примеры:

• Н пишется в суффиксах -ан (-ян), -ын (-ин)

отыменных прилагательных: ![]()

![]()

Кроме слов-исключений: ![]() и в словах свиной, пряный, бараний, румяный, юный, тюлений.

и в словах свиной, пряный, бараний, румяный, юный, тюлений.

-НН- пишутся в прилагательных, образованных от основ на -н (камень — каменный) и на -мя (пламя — пламенный), а также в суффиксах -онн, -енн отыменных прилагательных (станционный, божественный), кроме слова-исключения: ветреный, но в прилагательных с приставкой пишется -нн- (ветреный — безветренный)

В причастиях и отглагольных прилагательных -НН- пишется:

1) Если в них есть приставки: связанный.

2) Если в них есть суффикс -ова (-ева): маринованный.

3) Если при них есть зависимые слова: вязанный вручную.

4) Если слово образовано от бесприставочного глагола совершенного вида (кроме раненый): решенная задача.

-Н- пишется в остальных случаях: (варёный, тушёный).

^ 4. Работа с учебником

§4 -

1) Работа с таблицей -Н-—-НН-;

2) Упр. 21 (письменно по заданию). Комментированное письмо. Взаимопроверка;

3) Упр. 22 (выборочно под диктовку учителя). Проверка по цепочке с объяснением условий выбора орфограмм.

^ 5. Выполнение упражнения

Выполнение задания, помеченного звездочкой.

• Вспомните орфограммы: правописание приставок пре-/ при-, правописание гласных в корне -раст -/-рос-, -лаг-/лож-, -клан-/-клон-, -гор-/-гар-, -зар-/-зор-.

• Спишите с доски слова, вставляя гласные буквы (один ученик выполняет левый столбик, второй — правый. Выборочное комментирование).

6. Работа с таблицами

• Вспомните, в каких случаях пишется приставка пре-, а в каких — при-.

• Проверьте по таблице 1, насколько точно вы помните это правило.

1. Правописание пре- — при-

|

|

• Задание по карточкам: вставьте пропущенные буквы, объясните свой выбор.

К а р т о ч к а № 1

пр..неприятный

пр..образовать

пр..вратить

пр..вокзальный

пр..лечь

пр..творить (дверь)

пр..рвать

пр..готовить

пр..зидиум

пр..сутствовать

К а р т о ч к а № 2

пр..способить

пр..обрести

пр..пятствие

пр..казать

пр..большой

пр..ступить черту

пр..ступить к делу

пр..следовать

пр..влекательный

пр..ключение

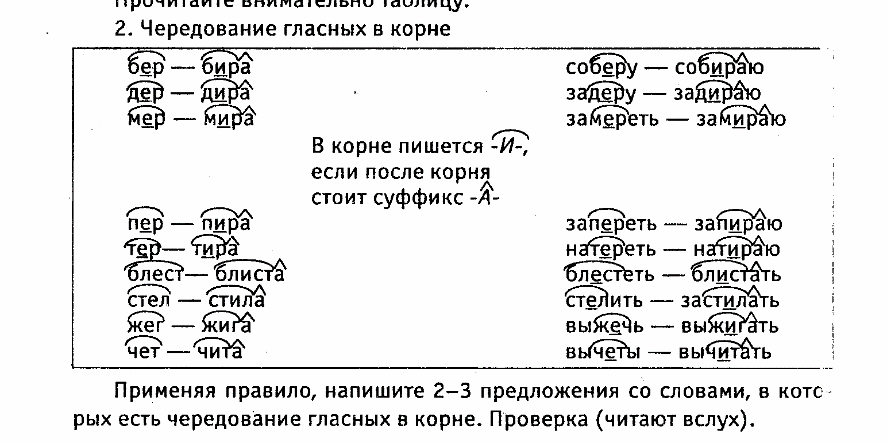

Прочитайте внимательно таблицу.

2. Чередование гласных в корне

|

|

Применяя правило, напишите 2—3 предложения со словами, в которых есть чередование гласных в корне. Проверка (читают вслух).

К а р т о ч к а № 1

сд..рать

зап..реть

перест..лать

забл..стали

выж..гать

выч..тать

наб..раю

К а р т о ч к а № 2

соб..рают

зам..рло

прот..реть

забл..стели

зам..реть

ум..реть

выт..раю

^ 7. Выполнение упражнений

• Придумайте и запишите слова, соответствующие схемам:

существительное: ![]()

глагол: ![]()

прилагательное: ![]()

• Разберите как часть речи: ярким (светом), прозвучал (проверка).

^ 8. Подведение итогов урока

9. Сообщение домашнего задания

§ 4 упр. 24, 26. Пользуясь толковым словарем, определите значения слов библиография, логика, прерия.

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

1) О происхождении слова лето.

Слово лето обозначает в современном русском языке «самое теплое время года». В форме мн.ч. оно значит «годы, возраст», а в форме родительного падежа мн.ч. в сочетании с числительным — год. Праславянское Leto имело значение лето, год (причем год мыслился как «отрезок времени от одного лета до другого»).

Праславянское Letъ — можно, позволено, вольно по отношению к нагревшейся под солнцем, тепловатой воде. (Ср. польское диалектное слово Letko — «не холодно»).

2) Поставьте правильно ударение в словах:

занята, предпринята, упрочить, камбала, должно.

Урок 6

ТЕМА: «Слитное и раздельное написание не с разными частями речи».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• осуществить контроль за сформированностью навыков слитного и раздельного написания не с разными частями речи.

• повторить орфограммы «о-ё после шипящих», «ы-и после ц».

^ ТИП УРОКА: обобщение и повторение изученного материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Объяснительный диктант

Объяснить орфограмму, выделить морфему, в которой она находится.

Багряный закат, бесчисленное множество, глиняная посуда, длинная очередь, юные натуралисты, объемлет ужас печенегов, неизъяснимая тишина, бесконечные войны, иметь преимущество, выращенный летом, температура возрастает, над горизонтом, пригорелый блин, горечь во рту, камыш зацвёл, испытывать дрожь, игра не стоит свеч, темно-синяя грань, областной город, громоздкий чемодан, известный баснописец.

^ 4. Работа с учебником

• §5

• Чтение стр. 17, 18, обсуждение.

• Работа с таблицей упр. 28.

5. Беседа

• Вспомните, как пишется не с прилагательными?

• Как пишется не с существительными?

^ 6. Словарный диктант

Неаккуратность ученика; неожиданное известие; неприветливость в обращении; необрывистый берег; не правда, а ложь; не мягкий, а твердый; чувствовать неприязнь; нечаянная встреча; большие невзгоды; небрежный почерк; неточность в ответе; отнюдь не единственное решение.

Проверка вслух по цепочке.

^ 7. Работа с учебником

• Упр. 32 (по заданию).

На доске работают два ученика (один пишет четные слова, второй нечётные). Проверка всем классом.

• Вспомните правило написания гласных о, ё после шипящих.

• Спишите с доски слова (первые 2 столбика), напротив каждого слова укажите условия выбора орфограммы (первые 2 столбика).

• Прочитайте таблицу о правописании и(ы) после ц. Спишите с доски два правых столбика, указывая напротив каждого слова условия выбора орфограммы. Взаимопроверка в тетрадях.

• Выполнение упр. 35 (по заданию). Выборочная проверка.

^ 8. Подведение итогов урока

9. Сообщение домашнего задания

Упр. 36 (домашнее сочинение).

Урок 7

ТЕМА: «Сочинение-рассуждение по исходному тексту».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• проверить умения учеников анализировать текст (определять его тему, основную мысль, композицию, стиль и т.д.).

• отработать навыки учащихся находить более точные и выразительные средства передачи собственных мыслей.

^ ТИП УРОКА: урок развития речи.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Вступительное слово учителя

Ребята, каждый из вас, конечно же, задумывался над тем, кем он хочет стать, чего хочет добиться в жизни. А каким характером надо обладать для достижения поставленных целей? Нужно ли вообще развивать в себе лучшие душевные, нравственные качества?

Своими мыслями о развитии в себе лучших нравственных черт поделился академик Д. С. Лихачёв в статье «Человек должен быть интеллигентен».

Послушайте отрывок из этой статьи, определите стиль текста. Задумайтесь нал темой, основной мыслью статьи. Подумайте и вспомните жизненные ситуации, которые могут служить примером интеллигентности.

^ Человек должен быть интеллигентен

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? А если он не смог получить образования?.. А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных?

Нет... интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого человека.

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго — да, долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго — не только физически, но и умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро...

Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее образование... много путешествовал, знает несколько я зыков.

А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большей степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком.

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях понимании другого. Она проявляется в тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно... помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью, дурными идеями. (Это тоже мусор, и еще какой!)

Я знал на Русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они соблюдают удивительную чистоту в своих домах, умеют ценить хорошие песни... жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились к чужому горю и к чужой радости.

Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям.

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать — тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях.

…Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других — это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить. Толкается в переполненном автобусе — слабый и нервный человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эстетически не восприимчивый — тоже человек несчастный. Не умеющий понять другого человека, приписывающий ему только злые намерения, вечно обижающийся на других — это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведёт к физической слабости... долголетний опыт меня в этом убедил.

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым.

Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены изящества — не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже.

Социальный долг человека — быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему...

А сейчас, опираясь на текст, подумайте, как бы вы ответили на вопросы: как вы понимаете слово «интеллигентность»? Что такое нравственное здоровье человека?

Расскажите в своей письменной работе о своих приёмах самовоспитания, самосовершенствования, формирования своего «я», о создании своими собственными руками своего нравственного облика. Кого вы считаете примером интеллигентности? Выразите в сочинении своё отношение к роли общества и человека в этом обществе.

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

«Этикет» — совокупность правил поведения, касающихся отношения к людям, обхождение с окружающими, формы обращения и приветствия.

«Привычка — вторая натура». (^ Цицерон)

«Посей поступок — пожнёшь привычку, посей привычку — пожнёшь характер, посей характер — пожнёшь судьбу». (Пословицы)

«И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». (^ Евангелие от Матфея)

«Совесть — тысяча свидетелей». (Пословица)

«Созидая, мы творим самих себя».

Текст для анализа, обсуждения и темы написания сочинения:

Послушайте внимательно, что написал А. П. Чехов о воспитанности и воспитанных людях.

Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы. Они не бунтуют из-за пропавшей резинки, живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят:

«... с вами жить нельзя»

Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют от души и от того, чего не увидишь простым глазом... Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Они не рисуются, держат себя на улице так же как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии... Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают.

Они не унижают себя с целью вызвать в другом сочувствие... Они не говорят: «Меня не понимают», потому что это бьёт на дешёвый эффект.

Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями...

Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал, недостаточно прочесть Пиквика...

Тут нужен беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка воли». (А. Чехов)

О чём этот текст? Какую основную мысль выразил автор в этом тексте? Что вкладывает А. Чехов в понятие «воспитанный человек»?

Как вы понимаете это качество личности?

Напишите сочинение о том, что вы делаете или планируете сделать для самовоспитания, совершенствования своих положительных черт характера. Как вы тренируете свою силу воли, формируете свои привычки, добиваетесь положительных качеств в своём нравственном облике и у своих друзей, близких?

Урок 8

ТЕМА: «Обобщающее повторение».

^ ТИП УРОКА: повторение, обобщение и закрепление полученных знаний.

ЦЕЛИ УРОКА:

• проверить умение учащихся находить орфограммы в словах, называть их вид, приводить примеры.

• отрабатывать правильность написания слов, предложений.

• проверить умение учащихся видеть структуру предложения.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего сочинения

3. Работа со словами на доске

Списать с доски слова, проговорить и объяснить орфограммы.

^ 4. Объяснительный диктант

Объяснить условия выбора орфограммы, указать, какой частью речи является слово.

Я вырос на безлесном юге, потому больше всего в среднерусской природе я полюбил леса. Лесное слово «глухомань» меня заворожило. Впервые я услышал его от лесников. Оно связывается в моём представлении с дремучим лесом, сырыми чащами, буреломом, с зеленоватым сумраком и вечной тишиной...

Лучше всего смотрятся леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видишь, как они уходят за горизонт, спускаются в туманные лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где блестит вода — зеркало неподвижного затона.

(По К. Паустовскому)

^ 5. Работа над лексическим значением слова

• Вспомните определение синонимов. Запишите под диктовку слова, найдите к ним синонимы и запишите их (один ученик работает у доски).

(О б р а з е ц: ветхий — дряхлый — старый)

юный, рачительный, стужа, гипотеза, чёлн (проверка вслух).

• Вспомните определение термина «антоним». Запишите в столбик слова, придумайте к ним антонимы и запишите через тире (второй ученик работает у доски).

Ласковый голос —

Медленный танец —

Расточительный —

Неряшливый —

Восток—

Гордость —

Тьма —

(проверка вслух).

• Вспомните определение термина: «омонимы».

• Найдите в тексте, который я вам зачитаю, слова, являющиеся омонимами, синонимами и антонимами. Обоснуйте свой выбор

1) Норка вылезла из норки

И пошла к знакомой норке...

2) По дороге все чаще нам стали попадаться лесные чащи.

3) Один чудак любил читать старые газеты, а новые откладывал «на потом».

4) Сладкая ложь лучше горькой правды.

5) Ни радости вечной, ни печали бесконечной.

• Разберите по составу глаголы: попа даться, откладывал.

6. Придумайте и запишите предложения по схемам.

1) [ ], и [ ]. 3) [ ], (чтобы...). 5) [ ], (если...).

2) [ ], [ ]. 4) [ ], (который...).

^ 7. Подведение итогов урока

8. Сообщение домашнего задания

Подготовиться к контрольному диктанту.

Урок 9

ТЕМА: «Контрольный диктант» (по теме «Повторение изученного в VII классе»).

^ ТИП УРОКА: урок проверки, коррекции знаний.

ЦЕЛЬ УРОКА:

• проверить уровень усвоения изученного.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Написание диктанта

Диктант № 1

«В Москве завтра будет малооблачная погода. Во второй половине дня кратковременные дожди. Температура ночью 11—12, днём 16—18 градусов тепла».

Обычно на этом я выключаю радиоприемник и сажусь за письменный стол.

Вчера этого не произошло. Сразу же начался концерт. Моцарт. Комната заполнилась оркестром, по-моцартовски прозрачным.

Я вышел на балкон. Серые рваные облака идут высоко по небу. Слышно, как во Внуковском аэродроме поднялся ввысь самолёт. Над елями прошли его огоньки и вместе со звуком быстро пропали за облаками.

И тогда опять возник Моцарт и заполнил собой сад. И вдруг я понял, что вот так же Моцарт живёт сейчас в сотнях, тысячах городских, сельских домов, купе поездов, в каютах пароходов — повсюду. Рядом со мной нет ни одного человека. Но в пространстве звуков рядом миллионы людей. Мы вместе слышим и слушаем, как постепенно мелодия затягивает нас в неизбежный финальный аккорд.

В одном моцартовском аккорде растворился земной шар. ^ Удивительно, когда же люди научились это делать? Совсем недавно.

(155 слов)

(С. Образов)

Грамматическое задание

1. Произведите разбор по членам выделенных предложений, составьте их схемы (по вариантам).

2. Выпишите из текста по два слова:

с чередующейся гласной в корне (1-й вариант);

с удвоенной гласной в корне (2-й вариант).

3. Произведите (по вариантам) разбор слов малооблачная, радиоприемник по составу.

Диктант № 2

Художественное своеобразие творчества Чехова оценили многие писатели и литераторы. Максим Горький выделил в нём важнейшую черту: сочетание комического начала с драматическим и трагическим. С молодых лет Чехову было присуще обострённое чувство противоречий действительности. Писатель одновременно раскрывал мрачную, трагическую и вместе с тем комическую нелепую сущность жизни.

Главное противоречие, мучившее Чехова, заключалось в том, что его великая родина, одаренный, трудолюбивый народ изнывали под властью «человека в футляре» и «хамелеонов».

Чехов выражает тоску и горечь, обиду за унижение своей родины и мечту о её будущем расцвете и величии. ^ Поэма «Степь» — мощный, торжественный гимн радости жизни, величию и красоте родины.

Великолепен чеховский степной пейзаж, создающий светлый колорит и широту всего произведения. ^ Можно сказать, что Чехов поэтически открыл степь, раскрыл в кажущемся однообразии пейзажа целый мир красок и звуков.

Мы вдыхаем страстный аромат степных трав и цветов, чувствуем всем существом, как великолепна и широка жизнь!

Степь начинает нам казаться живым, прекрасным существом, томящимся о счастье. Мы как будто слышим, как она дышит, как вздымается её грудь: И незаметно этот живой образ начинает сливаться с образом самой родины, тоскующей о счастье.

(146 слов)

(В. Ермилов)

Грамматическое задание

1. Произведите (по вариантам) синтаксический разбор выделенных предложений.

2. Разберите по составу выделенные слова (по вариантам).

3. Выполните фонетический разбор слов страстный; сливаться (по вариантам).

Урок 10.ТЕМА: «Основные единицы синтаксиса».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• вспомнить понятия «словосочетание», «предложение»; виды связи слов в словосочетании и предложении.

• укрепить навыки работы со словом как с единицей языка.

• совершенствовать навыки анализа строения предложения.

^ ТИП УРОКА: повторение и обобщение изученного материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задании

3. Беседа

• Какие функции в письменной речи выполняют знаки препинания? (завершают предложение; разделяют однородные члены и простые предложения в составе сложного, прямую речь и слова автора, обобщающие слова и однородные члены предложения; выделяют придаточные предложения, причастный и деепричастный оборот, обращение...)

• Как при чтении вслух письменного текста мы выражаем пунктуационные знаки? (интонационно, при помощи пауз, восклицательной и вопросительной интонацией).

• Каким образом мы осуществляем обратную связь, как мы понимаем, слушая текст, прочитанный выразительно, с интонацией, какие именно знаки препинания необходимо поставить в предложении, как пунктуационно грамотно его оформить? (по интонации, по смыслу, грамматически).

• Давайте вспомним, что изучает раздел русского языка «синтаксис». (Словосочетание, предложение, текст).

• Что из себя представляет текст как единица синтаксиса?

• Какие признаки текста вы знаете? (тема, заголовок; предложения в тексте связаны по смыслу, расположены в определенной последовательности).

• Какой из двух отрывков является текстом?

1) Искусство живописи пришло на Русь из Византии вместе с христианской религией. Первые иконы были привезены готовыми... В числе «Владимирская Божья матерь», хранящаяся ныне в Третьяковской галерее. Писал её, по преданию или по легенде, евангелист Лука...

2) Сады красовались на прекрасных горах. Я почитаю Рублёва как великого живописца. Море посылало на сушу пронзительную влажность.

• Из каких единиц синтаксиса состоит текст? Из чего состоит предложение?

А из чего состоят словосочетания?

^ 4. Работа с учебником

Откройте учебники на стр. 21 § 6, ответьте на вопросы параграфа.

• Какой частью речи является главное слово в первом словосочетании? (имя существительное).

• Как называется такое словосочетание? (именное). А второе словосочетание? (именное).

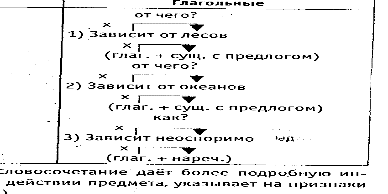

• А если главное слово будет являться глаголом? (такое словосочетание будет называться глагольным). Приведите примеры именных и глагольных словосочетаний.

^ 5. Работа на доске:

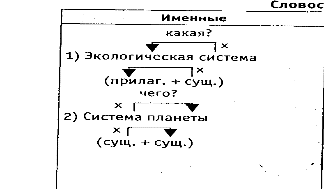

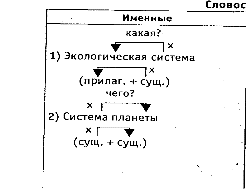

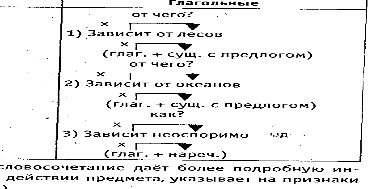

На доске коллективно составляется таблица.

Словосочетания

|

|

|

|

|

|

• Выводы по таблице (словосочетание даёт более подробную информацию о предмете, действии предмета, указывает на признаки предмета или действия).

^ 6. Словарная работа

Работа со словами, записанными на доске.

• Образуйте со словами, записанными на доске, словосочетания и запишите их, укажите главное слово.

^ 7. Работа с учебником

• Прочитайте на стр. 22 теоретический материал о единицах синтаксиса.

• Выполнение упр. 38 (по заданию).

8. Подведение итогов урока

• Что такое синтаксис?

• Какие единицы синтаксиса вы знаете?

• Что такое слово?

• Что такое словосочетание?

• Что такое предложение?

• Что такое текст?

9. Сообщение домашнего задания

§ 6 упр. 39 (устно), упр. 40 (по заданию).

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

Работа по карточкам (индивидуально):

Перепишите текст. Выделите грамматические основы. Составьте схемы предложений.

I к а р т о ч к а

Отчего снег бесследно пропал,

И ручьи отчего потекли?

Отчего соловей засвистал,

И цветы отчего зацвели?

Отчего лес оделся в листву

И влечет меня залечь в него?

Отчего я дышу и живу

Так привольно? ... зачем! Отчего?

Отчего так внезапно весь мир

Пробудится от долгого сна?

— «Отчего?— прошептал мне зефир, —

оттого, что настала весна!»

(^ И. Северянин)

II к а р т о ч к а

С земли не сошёл снег, а в

душу уже просится весна.

Земля холодна, грязь со

снегом хлюпает под ногами,

но как кругом всё весело,

ласково, приветливо. Воздух

так ясен и прозрачен, что

если взобраться на

голубятню или на

колокольню, то, кажется,

увидишь всю вселенную

от края до края.

(А. Чехов)

Урок 11

ТЕМА: «Текст как единица синтаксиса».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• проверить степень осознанного понимания учащимися темы, идеи, композиции текста.

• отработать навыки озаглавливания текста по главной мысли текста.

• развивать, обогащать лексикон учащихся, орфографическую зоркость.

^ ТИП УРОКА: комбинированный.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Словарная работа

Записать слова в тетрадь (с доски), подчеркнуть орфограммы.

^ 4. Знакомство с новым материалом

• Послушайте отрывок и определите, является ли он текстом. Обоснуйте свое мнение.

Первый российский букварь был издан в 1574 году во Львове первопечатником Иваном Фёдоровым. В настоящее время известен только один экземпляр этого издания.

Несколько позже, в 1596 году была издана грамматика Мелетия Смотрицкого, которая в 1648 году почти без изменений была переиздана в Москве. По ней учился впоследствии М. В. Ломоносов. Грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого Михаил Васильевич Ломоносов назвал «вратами своей учёности.

• Озаглавьте текст.

^ 5. Работа с учебником

• § 7 упр. 41 (устно по заданию).

• Чтение теоретического материала на стр. 24.

• Выполните упр. 46.

• Наводящие вопросы:

О чём говорится в четверостишии?

Какова основная мысль стихотворения?

Какова цель стихотворения?

Можно ли озаглавить это стихотворение?

Упр. 44 (по заданию).

Запишите в тетрадь определение слова «лексикон» из рамочки на стр. 25.

^ 6. Работа по карточкам

1. Прим..рять костюм — прим..рять соседей

пок..рять просторы — пок..рать опасного преступника

переговоры в..лись в Женеве — из труб в..лись струйки дыма

раск..лоть орех — раск..лить печку

зап..вать песню—зап..вать лекарство

п..лить из орудий — п..лить огурцы на грядке

пол..скать белье — пол..скать малыша

ум..лять о пощаде — ум..лять достоинство

разр..дить ружьё — разр..дить морковь на грядке

не скр..пите дверью — скр..пить брёвна скобами

2. Укр..тить тигрицу — сокр..тить расходы

сп..шите текст с доски — сп..шите делать добро

прож..вать в городе — прож..вать пищу

д..лина реки — д..лёкий край

в..лы вспахивают поле — в..лы на море

пос..дел на скамейке — пос..дел от старости

образцовая ч..стота — ч..стота биения пульса

ув..дать осенью — ув..дать своими глазами

сл..зать варенье с ложки — сл..зать с лестницы

(взаимопроверка по парам)

7. Подведение итого урока

8. Сообщение домашнего задания

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

1) Спишите словосочетания, укажите какие они — именные или глагольные?

рассчитать конструкцию

вагоноремонтный завод

ткацкий станок

работать по-новому

преодолеть препятствие

неизгладимое впечатление

претворять в жизнь

произвести расчет

составить расписание

2) С двумя словосочетаниями придумайте простое и сложное предложения (проверка).

3) Разберите по составу слова: рассчитать, неизгладимое, впечатление.

4) Л е к с и к о н — словарь, запас слов (с греч.).

— Придумайте предложение с этим словом (например: Обогащайте свой лексикон, свою речь.).

Урок 12

ТЕМА: Предложение как единица синтаксиса».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• раскрыть понятие «предложения» как единицы синтаксиса, с коммуникативной функцией, признаками и ролью в тексте.

• повторить грамматические характеристики предложения.

• провести орфографическую работу со словарными словами (

лексической нагрузкой — непонятные слова смотри в словаре).

^ ТИП УРОКА: комбинированный урок.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Работа с записями на доске (аналитическое упражнение)

• Прочитайте слова, записанные на доске. Проанализируйте смысл высказываний. Расчлените запись на предложения, ставя необходимые знаки препинания, отражающие интонационную завершённость и смысловую целостность каждого предложения.

Чтение готового варианта, объяснение знаков препинания.

1) Жить — Родине служить.

2) Можно и костьми лечь, только бы Родину уберечь.

3) Не числом борются, а умением.

4) А Васька слушает да ест.

^ 4. Работа с учебником

Учитель: Обмениваясь информацией, люди создают тексты. Текст состоит из предложений. Выражая свои мысли, люди говорят предложениями.

Сегодня мы поговорим о свойствах предложения, его содержании, смысле и функциях. Предложение несёт смысловую нагрузку; это сообщение определённой информации об окружающей нас действительности, вопрос или побуждение к действию.

Прочитайте на стр. 26 в § 8 материал, помеченный звёздочкой. Сравните слова в левом и правом столбиках (читают). Чем отличается слово зима от выделенного предложения Зима!..?

(Слово зима выполняет номинативную функцию — называет предмет, неодушевленное имя существительное мужского рода единственного числа.

Предложение Зима!.. выполняет коммуникативную функцию, отражает фрагмент окружающей действительности, утверждает информацию, что наступило холодное время года зима. Предложение несет восклицательную радостную информацию.)

Это предложение включено в контекст четверостишия, отражающего дальнейшую информацию на эту же тему (о зиме). Оно предварительно даёт настрой читателя на сообщение о зимней природе... и т. д.

Аналогично анализируем словосочетание размытый путь и предложение Размытый путь.

Словосочетание размытый путь номинативно, путь — главное слово. Путь (к а к о й?) размытый. Мы видим два слова, но не знаем, где этот путь, кто его видит и при каких условиях. У каждого читателя воображение дорисовывает, дополняет информацию об этом пути. Каждый читатель представляет своё.

Размытый путь. Кривые тополя.

Я слушал шум — была пора отлёта...

В контексте четверостишия мы воспринимаем это как фрагмент окружающей действительности. Далее сообщается дальнейшая информация: что происходило в том месте, где был размытый путь (и кривые тополя).

Предложение повествовательное. Оно настраивает читателя на картину размытого пути.

Аналогично анализируем словосочетание несказанное, синее, нежное и предложение Несказанное, синее, нежное...

• Перепишите с доски значение слова контекст.

• Прочитайте правило о предложении и его признаках, функции, роли в контексте (правило на стр. 27). Применяя это правило, выполните упр. 51 по заданию в тетрадях. (К доске вызываются 4 ученика, каждый работает над одним словом по заданию.)

• Проверяем предложения, которые придумали дети. Рассуждение о фразе ^ Родина во мне затоскует? может быть исполнено в таком смысле: человек, который так сказал, любит свою родину, он ощущает её внутри себя, воплощением своих внутренних убеждений, своего характера, своего я. Затоскует во мне — это авторский вариант текста, авторское видение этой темы.

^ 5. Повторение орфографии

• Запишите слова под диктовку и проверьте себя:

грошовый коллектив

вожжи коллега

грамматика наслаждение

дрессировщик наваждение

иллюстрация обнажить

• Составьте с тремя словами на выбор предложения (повествовательное, вопросительное, восклицательное).

• Упр. 50 (II часть)— комментированное письмо.

^ 6. Подведение итогов урока

7. Сообщение домашнего задания

§ 8 упр. 52.

Урок 13

ТЕМА: «Словосочетание как единица синтаксиса».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• раскрыть структуру и значение словосочетания как единицы синтаксиса.

• отработать навык составления именных и глагольных словосочетаний с пониманием их лексического значения в тексте.

• повторить орфограмму «Чередование гласных в корне слова».

^ ТИП УРОКА: закрепление изученного материала, сообщение новых знаний.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

Повторение и обобщение.

2. Беседа

• Какие единицы синтаксиса вы знаете?

• Что такое текст?

• Что такое предложение?

• Какие функции выполняет предложение?

• Из чего состоит предложение? Что такое словосочетание?

• Приведите примеры предложений, состоящих из 2—3-х словосочетаний.

^ 3. Работа с записями но доске

• Спишите слова парами, вставляя нужные буквы. Объясните устно орфограммы (чередующиеся гласные в корне слова). Проверка.

• Придумайте и запишите словосочетания с 2—3 словами с доски.

^ 4. Работа с учебником

§ 9.

• Прочитайте текст — фрагмент очерка из книги К. Г. Паустовского «Алмазный язык». Ответьте на вопросы, помеченные звездочкой. Из текста вычлените несколько словосочетаний и составьте их схемы.

От вычленения словосочетаний из текста приступаем к составлению словосочетаний из главных слов и зависимых слов. Выполняем упр. 54 (в виде таблицы).

Рассуждаем вслух: в роли главных слов даны имена существительные и глаголы. Составляем глагольные и именные словосочетания, при необходимости уточняя лексическое значение некоторых слов.

Вывод: не все слова могут сочетаться друг с другом, т. к. лексическое значение некоторых слов по смыслу не подходит для сочетания с другими словами. Смысловое сочетание слов — важное условие образования словосочетания. Лексическое значение слова мы уточняем по толковым словарям С. Ожегова или В. И. Даля.

^ 5. Работа с учебником

• Чтение теоретического материала на стр. 30. Обсуждение.

• Упр. 58. (Проверка.)

6. Чтение текста, написанного на плакате

(Или на каждую парту выдается листок с текстом.)

Владимир Иванович даль говорил, что в русском слове «не менее жизни, как и в самом человеке». Этому живому слову даль посвятил всю свою деятельность, все свои силы. Его истинным призванием стало служение родному русскому слову, нашей национальной культуре. Автор «Толкового словаря живого великорусского языка» достоин того, чтобы при изучении родного языка как можно чаще обращались к имени В. И. Даля, больше знали о судьбе этого талантливого человека, об истории создания его замечательного словаря, учились «черпать» из этой удивительной книги то, что поможет нам общаться с родным словом, как с живым человеком... А узнавая, постигая, разгадывая тайны русского слова, мы глубже познаём особенности национального характера, русской культуры, истории России, лучше начинаем через общение с живым словом узнавать себя.

Задания и вопросы:

• Докажите, что перед вами текст.

• Какова основная мысль этого текста?

• Озаглавьте текст.

• Как вы понимаете значение фразы В. И. Даля о русском слове (1-е предложение)?

• Выпишите из текста глагольные и именные словосочетания, укажите главное слово и поставьте вопрос от главного к зависимому слову.

^ 7. Подведение итогов урока

8. Сообщение домашнего задания

§ 9 упр. 55, 57.

Урок 14ТЕМА: «Виды словосочетаний».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• познакомить учащихся со словосочетанием с позиции лексического значения, структуры, грамматического значения.

• приучать детей пользоваться справочной литературой, проявлять любознательность в толковании слов.

• отработать навык составления именных словосочетаний, их правильного употребления в тексте.

^ ТИП УРОКА: комбинированный урок (повторение, сообщение новых знаний).

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Работа с записями на доске

• Прочитайте слова на доске.

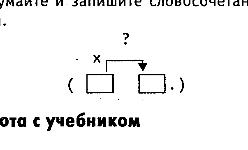

• Запишите слова в тетрадь, образуя с ними словосочетания. Укажите главные и зависимые слова, какими частями речи они выражены.

• У доски работают два ученика.

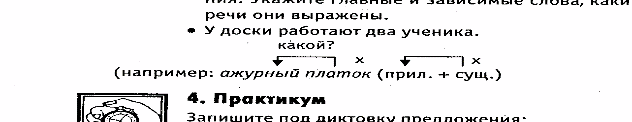

4. Практикум

Запишите под диктовку предложения:

1) Неохотно и не смело

Солнце смотрит на поля... (^ Ф. Тютчев)

2) Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. (В. Жуковский)

3) На улице было довольно прохладно.

Выпишите из предложений словосочетания, составьте их схемы

(проверка с комментированным объяснением).

^ 5. Работа с учебником

§10

• Прочитайте теоретический материал § 10 о видах словосочетаний.

• Выполните упр. 59 (по заданию), упр. 60 (проверка с комментированием), упр. 62 (проанализировать, каким еще образом соединяются слова. Кроме смысловой и грамматической связи слов существует стилистически окрашенная, созданная автором манера письма).

• Образуйте словосочетания с зависимыми словами:

каштановый, карий, каурый, коричневый, кофейный, шоколадный

(Слова для справок: глаза, волосы, жеребенок, оттенок, ткань, цвет, мех.)

^ 6. Работа с толковым словарём

• Придумайте и запишите предложения со словами ансамбль, уникальный. (устная проверка.)

• Составьте словосочетания различных видов со словами:

академия, акация, ассортимент, ансамбль, аромат.

^ 7. Подведение итогов урока

• По какому принципу выделяются глагольные, именные и наречные словосочетания?

• Если главное слово — имя существительное, с какими зависимыми словам и оно может сочетаться?

• Приведите примеры.

• Если главное слово — глагол, какими частями речи он может распространяться?

• Приведите примеры.

• Как образуются наречные словосочетания?

• Приведите примеры.

8. Сообщение домашнего задания

§10 упр. 61, 63.

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

1. Подчеркните подлежащее и сказуемое.

Ученики старательны и трудолюбивы.

Спектакль окончен.

Мы стали студентами.

Ребята были рады каникулам.

День оказался пасмурным.

2. Перепишите, поставив нужные знаки препинания. Подчеркните подлежащее и сказуемое.

Язык мой — враг мой.

Лишнее говорить — себе вредить.

Пашню пахать — руками не махать.

Урок 15

ТЕМА: «Синтаксические связи слов в словосочетаниях».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• познакомить с основными видами связи слов в словосочетании.

• формировать навыки определения вида связи.

• развивать логическое мышление, навыки грамотного словоупотребления.

• повторить орфограммы по написанию гласных в корне; морфемный состав слова.

^ ТИП УРОКА: закрепление изученного материала, изучение нового.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Выполнение упражнений

• Выпишите словосочетания из следующих предложений, составьте их схемы:

Тиха украинская ночь. (А. Пушкин)

Морозный воздух был неподвижен и чист.

Гремела атака, и пули звенели, и ровно строчил пулемёт.

• Составьте словосочетания из данных слов. Укажите разряд прилагательных, составьте схемы словосочетаний.

дедушкин алая заря круглый

юноша стол городской зимняя

портфель космический парк корабль

высокий ночь техник юный

Проверка выполненного задания.

^ 4. Работа с учебником

Чтение теоретического материала на стр. 33 § 11 — чтение теоретического материала.

• Чтение теоретического материала на стр. 34.

• Выполнение упр. 64 (выборочно по вариантам).

• Выполнение упр. 70.

^ 5. Работа с записанными на доске словами

• Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и графически выделяя орфограммы.

• Составьте с этими словами словосочетания с разными видами связи слов (3—6 словосочетаний).

^ 6. Выполнение упражнения

Запишите словосочетания, правильно подбирая существительные и прилагательные (материал распечатан).

Близкий, ближний (друг, деревня); дружный, дружественный, дружеский (помощь, государство, класс); завидный, завистливый (здоровье, сосед); враждебный, вражеский (разведчик, цель); искусный, искусственный (работа, алмаз, бриллиант); ледяной, льдистый, леденящий (взгляд, путь, горка).

^ 7. Подведение итогов урока

• Что такое словосочетание?

• Как называется связь, при которой одно слово зависит от другого?

• Какие виды подчинительной связи вы знаете?

• Каковы правила согласования? (приведите примеры).

• Что такое управление? (приведите примеры).

• Как связаны слова при помощи примыкания? (приведите примеры).

8. Сообщение домашнего задания

§ 11 упр. 66(устно), 67 (по заданию).

Урок 16

ТЕМА: «Синтаксический разбор словосочетаний».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• отработать навыки работы со словосочетанием.

• проверить понимание учащимися главного и зависимого слова в словосочетании.

• закрепить знания по видам связи слов в словосочетаниях, их структуре.

^ ТИП УРОКА: комбинированный.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Работа с учебником

• § 12.

Изучение порядка синтаксического разбора словосочетания.

^ 4. Практикум по теме

• Прочитайте текст. Выпишите из него словосочетания. Разберите их по схеме (стр. 36).

О книгах

Книга прочитана, а ты как будто живёшь в окружении героев, радуешься и печалишься вмёсте с ними.

Книги раздвигают границы времени и доносят до нас рассказы о труде и героизме отцов и дедов наших...

...Любите книгу, овладевайте знаниями, читайте много и упорно.

Проверка (или взаимопроверка).

• упр. 71 (комментированное письмо).

^ 5. Работа с записями на доске

6. Подведение итогов урока

7. Сообщение домашнего задания

§ 12. ответить на контрольные вопросы. Упр. 72 (по заданию).

^ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКУ

1. Образуйте синонимичные словосочетания:

нора лисы частое заболевание

платье из шёлка хвост зайца

каша из пшена шарф мамы

сувенир из Москвы долгий спор

учебник для школы крепкая дружба

2. Подберите к данным словам зависимые, образуйте словосочетания, определите вид связи:

Орёл — орёл лисичка — лисички

(город) (птица) (животное) (грибы)

свет — свет замок — замо́к

(луны) (земной шар) бал — баллы

3. Образуйте словосочетания разных видов связи с:

1) наречиями 3) прилагательными

2) глаголами 4) существительными

Урок 17

ТЕМА: «Простое предложение. Грамматическая основа предложения».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• проанализировать и повторить материал по структуре простого предложения; грамматической основе предложения.

• повторить орфограмму «Непроизносимые согласные в корне слова».

• закрепить знания учащихся по написанию слов с удвоенной согласной в корне слова.

^ ТИП УРОКА: комбинированный.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

• Работа с орфограммами «непроизносимые согласные», «правописание звонких и глухих согласных».

• Запишите слова под диктовку:

I вариант II вариант

гигантский езжай косьба властный

ровесник коврижка сладкоежка известный

сверстник молотьба усадьба опасный

сочувствие персонаж фляжка окрестный

чествовать помощник брандспойт праздный

шефствовать престиж дребезжать ужасный

наперсник громоздкий шлагбаум яростный

яство явственный ненастный жалостливый

интриганский ландшафт шестнадцать наместник

• Подчеркните ошибкоопасные места.

• Произведите взаимопроверку.

^ 3. Работа по теме урока

Вы знаете, ребята, что синтаксис изучает словосочетание, предложение, текст.

• Что такое текст?

• Что такое предложение?

• Что такое словосочетание?

• При каком условии существительное и глагол не будут образовывать словосочетание?

• Посмотрите на записанные группы слов на доске. Какие слова образуют словосочетания, а какие не являются словосочетаниями? Почему?

^ 4. Работа с учебником

• Чтение теоретического материала § 13 на стр. 38 и ответы на вопросы.

• Выполнение упр. 73

• Чтение теоретического материала на стр. 39 (до упр. 74).

• Спишите с доски слова, подчеркните орфограмму «удвоенные согласные». Придумайте и запишите с одним из этих слов двусоставное предложение; придумайте с другим словом односоставное предложение. Подчеркните грамматические основы в этих предложениях.

• Упр. 74 (устно)

• Чтение теоретического материала на стр. 39 (после упр. 74), обсуждение.

^ 5. Подведение итогов урока

6. Сообщение домашнего задания

Упр. 75, упр. 76 (устно).

Урок 18

ТЕМА: «Порядок слов в предложении. Интонация».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• дать представление о прямом и обратном порядке слов в предложении.

• формировать умение использовать порядок слов в предложении как средство выразительности речи.

• раскрыть важность логического ударения, его обязательного применения в устной речи. Отработать на практике выразительность повествовательной, вопросительной, восклицательной интонации.

• повторить орфограмму «Ь на конце слов после шипящих».

^ ТИП УРОКА: объяснение нового материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Орфографический практикум

• Спишите с доски слова. Вспомните, как называется орфограмма в этих словах. В скобках объясните условия выбранного вами варианта написания слова (например: щёлочь (сущ. ж.р., 3 скл., ед.ч., и.п., колюч (кратк. прил. м.р., ед.ч.).

^ 4. Работа с учебником

§ 14

• Беседа по тексту параграфа.

Выводы: порядок слов в русском языке достаточно свободный (по сравнению с другими языками).

• Упр. 77 (устно).

Выводы: в русском языке порядок слов зависит от того, что хочет подчеркнуть автор, от ситуации, от смысловых отношений между предложения ми в тексте.

упр. 78 (по заданию).

Выводы: смысловые опенки в предложениях зависят от порядка слов и от интонации.

§ 15

Чтение параграфа (раздел интонационные средства). Обсуждение.

• Внимательно рассмотрите схему, показывающую интонационные средства нашей речи. Назовите их (...).

• Прочитайте определение слова «интонация», назовите функцию интонации (пауза, темп, логическое ударение, изменение тона, изменение громкости).

• Прочитайте определение слова «пауза».

• Попробуйте прочитать вслух записанные на доске предложения с интонационными паузами, логическим ударением и нужным тоном и тембром голоса (ученики читают, учитель корректирует).

• Упр. 79 (устно), упр. 80 (устно), упр. 81 (устно).

• Чтение теоретического материала на стр. 42, обсуждение.

(Ученики делают вывод вместе с учителем о важности применения логического ударения в устной речи, осознанном использовании пауз.)

^ 5. Работа с текстом

Учитель раздаёт учащимся фрагмент текста А. Пушкина из романа «Дубровский»

• Прочитайте текст про себя, мысленно применяя логическое ударение, интонационные паузы.

• Затем прочитайте вслух этот фрагмент текста с выражением, с нужной интонацией.

…Дубровский приблизил лучинку, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду куда Бог поведёт; будьте счастливы с новым вашем господином.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлей. Стёкла трещали, сыпались, пылающие брёвна стали падать, раздался жалобный вопль, крики: «Горим! Помогите! Помогите!»

— Как не так, — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.

— Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, Бог тебя наградит.

— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли...

(Учитель и ученики слушают, оценивают варианты ответов, высказывают пожелания.)

^ 6. Подведение итогов урока

7. Сообщение домашнего задания

§ 14, 15, упр. 83 (по заданию).

Урок 19ТЕМА: «Интонация, логическое ударение».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• дать представление об интонации и логическом ударении.

• повторить орфограмму «правописание ъ и ь».

• развивать культуру речи.

^ ТИП УРОКА: обобщение, закрепление изученного материала.

НА ДОСКЕ:

|

|

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Проверка домашнего задания

3. Творческий диктант (работа с текстом под диктовку учителя)

Задание:

• Запишите текст под диктовку, в зависимости от интонации учителя и логических ударений поставьте знаки препинания.

Книга — учитель,

Книга — наставник,

Книга — близкий товарищ и друг;

Ум, как ручей, высыхает и старится,

Если ты выпустишь книгу из рук.

Бедным считайте такое жилище,

Где вся забота — набить бы живот,

Где калорийная, вкусная пища

Пищу духовную не признаёт.

Книга — советчик,

Книга — разведчик,

Книга — активный борец и боец,

Книга — нетленная память и вечность,

Спутник планеты Земля, наконец...

(В. Боков)

• Подчеркните грамматическое основы предложений (фронтальная проверка.)

^ 4. Работа с учебником

Упр. 84 (устно), 87 (по заданию)

5. Повторяем орфографию

(Повторяем орфограмму «правописание Ъ и Ь») работа с записью на доске

• Спишите слова, комментируя условия выбора орфограммы «употребление ъ и ь» (по цепочке).

• Пользуясь толковым словарём С.И. Ожегова, объясните значение слов адъютант, фельдъегерь, инъекция, бельэтаж, женьшень.

• Вставьте пропущенные буквы, какая орфограмма объединяет эти слова? Объясните написание слов.

• Запишите под диктовку слова, выделяя приставки на з-с.

сдуть бесполосный разбег бессчетный

расписка восход расчёт здравница

восстание здоровье сгоряча исчезнуть

возраст изжить сзади ни зги не видно

Взаимопроверка.

• Придумайте предложения по схемам с некоторыми из этих слов:

1) [ ], и [ ].

2) [ , | |, ].

3) [ , | |, ].

4) [сущ. – сущ.].

5) [О и О…].

(Чтение вслух, разбор.)

^ 6. Подведение итогов урока

7. Сообщение домашнего задание

стр. 44. Выполнить письменно задание, помеченное звездочкой. Заполнить таблицу своими примерами.

Урок 20

ТЕМА: «Контрольный диктант».

^ ЦЕЛИ УРОКА:

• проверить уровень усвоения изученного.

ТИП УРОКА: урок проверки, оценки и коррекции знаний учащихся.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент

^ 2. Написание контрольного диктанта

Диктант

(Правописание безударных гласных, приставок в прилагательных, окончаний глагола.

Тире между главными членами предложения; пунктуация при однородных членах в сложном предложении).

^ Царица лета

По улицам города, по его бульварам разлит удивительный аромат. Подует ветерок, чуть колыхнёт зелёные кроны — и сильнее ударит волной медовой свежести. Подошла душистая пора, когда цветут липы, указывая на незаметно подступивший разгар лета. Липа — древнейшая спутница города. Целые города выросли под липами с нареченными в ее честь именами Липецк, Лейпциг. А сколько в России деревень Подлипок! Об этом дереве много преданий, сказок, легенд.

Липа вековая, равнодушная к бегу времени, недоверчивая даже к приходу весны, — древний поэтический образ славян, символ мира и покоя.

Липа — целая лесная аптека. Народная мудрость сумела разгадать многочисленные лечебные тайны этого дерева. За помощью к нему обращаются при самых разных недугах: кашле, простуде, ангине, ожогах, болях головы и т. д. А липовый мед! Это — кладовая различных витаминов, средство от многих болезней. Но главный носитель фармакологических свойств — липовый лист. Однако собрать и сушить его нужно умеючи, иначе и дереву навредишь, и для себя ожидаемой пользы не получишь.

Дерево это любо всем. И везде лига в почёте. ^ В городе её стройные стволы и тенистые кроны украшают проспекты и бульвары, скверы и старые парки. Здесь липа — дерево комфорта, несущее красоту и здоровье.

Липа — одно из настоящих чудес природы.

(191 слово)

(В. Сущеня)

Грамматическое задание

1. Произвести синтаксический разбор выделенных предложений и составить к нему схемы (по вариантам).

2. Разобрать по составу слова: древнейшая, обращаются (1-й вариант); удивительный, украшают (2-й вариант).

3. Выписать из текста причастия.

4. Выписать 3 слова с чередующимися гласными в корне, обозначить корень.

Урок 21

ТЕМА: «Описание памятника культуры».

^ ТИП УРОКА: урок развития речи.

ЦЕЛИ УРОКА:

• проверить умение учащихся анализировать готовый текст и создавать собственный текст-описание.

• развивать навыки создания собственного текста, совершенствовать написанное.

• добиваться полного соответствия содержания и языковых средств коммуникативной задаче речи.

^ ХОД УРОКА

1. Организационный момент