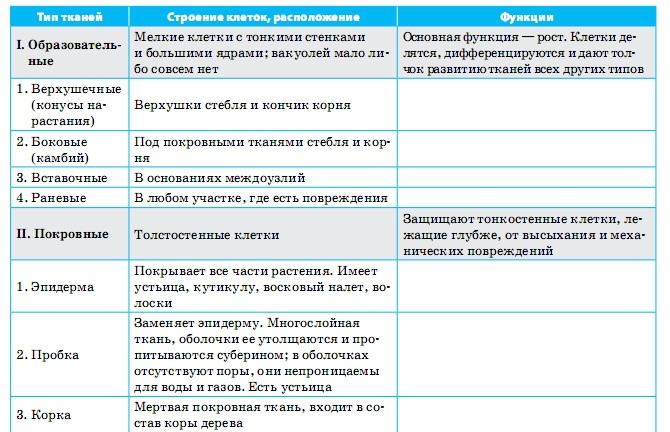

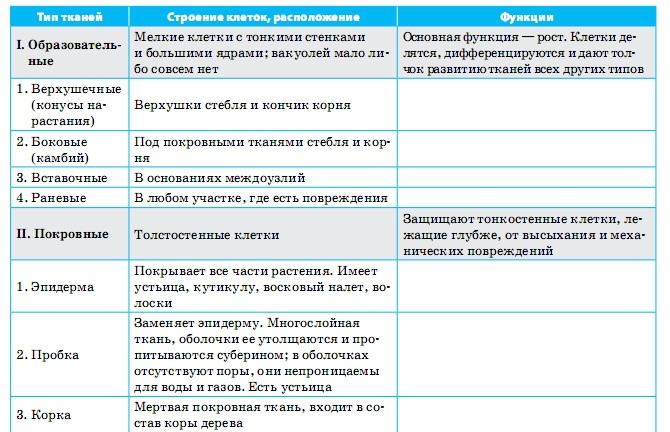

ТКАНИ РАСТЕНИЙ

| Название ткани | Расположение | Особенности строения | Функция |

| Покровные | На поверхности органов | Клетки без межклетников, живые или мертвые | Защищают лежащие под ними ткани |

| Проводящие | Внутри тела растения (стебли, корни и жилки листьев) | Сложные ткани, состоят из проводящих элементов, механических волокон | Проведение воды, минеральных и органических веществ |

| Механические | Внутри тела растения | Клетки живые или мёртвые, с утолщёнными клеточными стенками | Опорная |

| Основные | Занимают пространство между другими тканями | Живые, округлые, тонкостенные клетки | Фотосинтез. Запасание питательных веществ и воды, газообмен

|

| Образовательные | Верхушки побегов и кончики корней | Клетки живые, мелкие, с тонкой оболочкой, густой цитоплазмой, крупным ядром и мелкими вакуолями. Постоянно делятся | Рост побегов и корней в длину и толщину

|

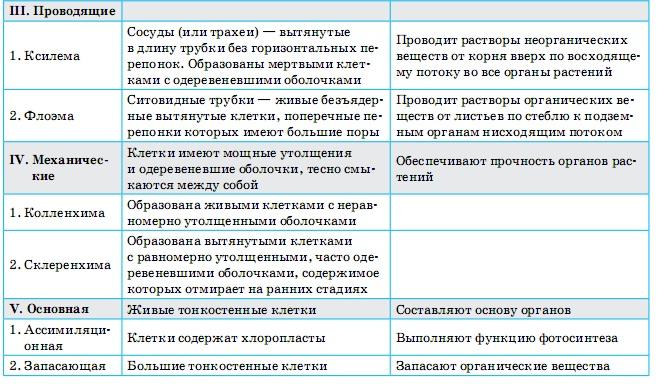

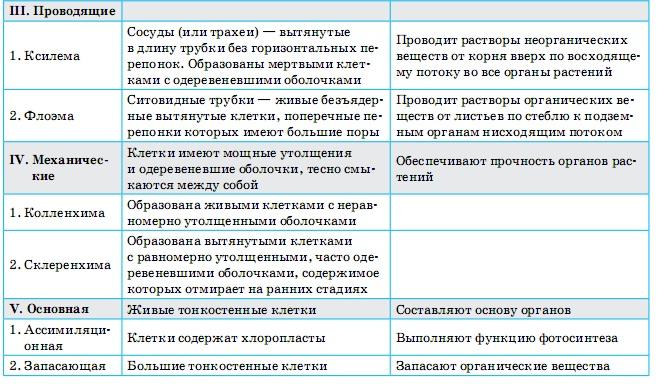

ТКАНИ РАСТЕНИЙ

Многообразие типов клеток появилось в растительном мире в длительном процессе эволюции (от лат. эволютио – «развертывание») – изменении во времени. У первых организмов Земли все клетки были почти одинаковыми. Позднее появились водоросли, мхи, папоротниковидные растения. У этих растений клетки имеют специфическое строение. Поэтому можно достаточно точно определить, растениям какой группы они принадлежат. Однако общее строение клетки у всех растений примерно одинаково.

Клетки с одинаковыми свойствами образуют у растений хорошо различимые группы. Одни группы обеспечивают рост растения, другие – питание, третьи – проведение веществ в организме.

Группы клеток, сходных по строению, функциям и имеющих общее происхождение, называют тканями.

В некоторых тканях клетки лежат очень близко друг к другу, в других – рыхло. Промежутки, образующиеся между клетками, называют межклеточными пространствами (или межклетниками). Не только клетки, но и межклетники входят в состав ткани. У высших растений различают ткани: образовательные, основные (фотосинтезирующие и запасающие), покровные, проводящие, механические.

Образовательная ткань состоит из клеток, которые способны делиться в течение всей жизни растения. Клетки здесь лежат очень близко друг к другу и постоянно делятся. Благодаря делению они образуют множество новых клеток, обеспечивая тем самым рост растения в длину и толщину. Появившиеся в ходе деления образовательных тканей клетки затем преобразуются в клетки других тканей растения.

Основная ткань выполняет такие функции в организме растения, как создание и накопление веществ. Например, в основной ткани находится пигмент хлорофилл, а значит, создается органическое вещество и запасается энергия солнечного излучения. Ткань, в которой образуются (синтезируются) органические вещества, преимущественно находится в мякоти листа.

Ткани, в клетках которых накапливаются запасные вещества, называют запасающими тканями. Пример запасающих тканей – мякоть плодов.

Рассматривая клетки листа элодеи, мы познакомились с примером фотосинтезирующей ткани. В прозрачной цитоплазме клеток этой ткани так много хлоропластов, что порой трудно рассмотреть ядро.

Запасающие и фотосинтезирующие ткани объединяют в одну группу основных тканей, т.к. они действительно обладают сходными функциями – создания и накопления веществ.

Покровная ткань защищает снаружи все органы растения. Клетки покровной ткани могут быть плотно сомкнутыми между собой. Например, в кожице, которая покрывает листья и молодые побеги, эти клетки с очень тонкой, прозрачной клеточной оболочкой легко пропускают солнечный свет в глубь растения. В корнях и стеблях оболочки клеток покровной ткани (пробки) могут опробковевать. Покровная ткань защищает растение от высыхания, перегрева и от механических повреждений.

Различают три вида покровных тканей: кожицу (эпидерму), пробку и корку. Кожицу листьев и стеблей называют эпидермой, кожицу корня – эпиблемой.

Эпидерма состоит из одного слоя плотно прилегающих друг к другу клеток. Ее поверхность покрыта воскоподобным веществом – кутином, образующим кутикулу. Кутикула снижает испарение воды, воск делает поверхность органов несмачиваемой. Эпидерма покрывает листья и молодые побеги растения. Клетки кожицы содержат хлоропласты, Одной из функций эпидермы являются газообмен и транспирация, т.е. испарение воды. Эти процессы обеспечиваются устьицами – отверстиями, окаймленными двумя замыкающими клетками. При изменении осмотического давления внутри клеток щель может расширяться и сужаться, регулируя транспирацию и газообмен. Предполагают существование двух процессов, изменяющих осмотическое состояние вакуолярного сока. На свету происходит гидролиз крахмала в глюкозу, которая повышает осмотическое давление в вакуоли. Считают, что изменение давления регулируется также ионами калия, концентрация которых увеличивается в светлое время суток. У многих высших растений некоторые клетки кожицы образуют выросты, так называемые волоски, имеющие разнообразную форму и выполняющие различные функции. Нитевидные волоски, в большом количестве покрывающие зеленые части растений, ослабляют иссушающее действие ветра и солнца. Жгучие волоски имеют форму шипа, который при прикосновении вонзается в кожу и клеточный сок с раздражающими веществами вспрыскивается в ранку. Существуют также железистые волоски и нектарники, выполняющие секреторную функцию.

Пробка (перидерма, феллема) образуется на смену эпидерме и покрывает стебли и корни многолетних растений. Образование пробки связано с появлением вторичной меристемы – феллогена. Феллоген образуется под кожицей и располагается в виде кольца; при делении его клетки, откладывающиеся наружу, превращаются в пробку. Пробка состоит из нескольких рядов мертвых плотно сомкнутых клеток, утолщенные стенки которых пропитаны суберином веществом, плохо пропускающим воздух и воду. Благодаря этому пробка предохраняет стволы и ветви от излишней потери воды, резких колебаний температуры и др. Для газообмена и транспирации в пробке имеются чечевички-отверстия, которые прикрыты рыхлой тканью, состоящей из живых, слабо опробковевших клеток.

Корка образуется в результате ежегодного наращивания отдельных слоев пробки. Феллоген также захватывает механические ткани и луб. В результате происходит отмирание участков тканей. На поверхности органа образуется корка – комплекс мертвых тканей. Толстые слои корки надежно предохраняют стволы деревьев от разного рода повреждений. Трещины в корке, на дне которых имеются чечевички, обеспечивают газообмен.

Проводящая ткань осуществляет передвижение растворенных питательных веществ по растению. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами, трахеидами и ситовидными трубками). Проводящая ткань образует в теле растения непрерывную разветвленную сеть, соединяющую все его органы в единую систему – от тончайших корешков до молодых побегов, почек и кончиков листа.

Луб (вторичная флоэма) – комплекс проводящей (ситовидные трубки), механической и основной тканей.

Флоэма:

-

Ситовидные трубки – состоит из вертикального ряда живых клеток, поперечные перегородки (ситовидные пластинки) пронизаны отверстиями в виде сита, сквозь них проходят тяжи цитоплазмы, через которые осуществляется по цитоплазме транспорт веществ (органические вещества) из клетки в клетку.

-

Клетки-спутницы – способствуют передвижению веществ по ситовидным трубкам.

Древесина (вторичная ксилема) – комплекс проводящей, механической и основной тканей.

Ксилема:

-

Трахеиды – вытянутые мертвые клетки с вытянутыми концами, одревесневевшие стенки которых имеют углубления (поры), затянутые мембраной. Ток жидкости по трахеидам медленный и происходит путем фильтрации через мембраны соседних клеток. Трахеиды – наиболее древние проводящие элементы. Они встречаются у цветковых растений, а у голосеменных и папоротникообразных являются единственными проводящими элементами ксилемы.

-

Сосуды (трахеи) – образованы из отдельных члеников, бывших ранее клетками. Это длинные микроскопические трубки. Поперечные стенки члеников сосудов почти полностью растворяются и возникают сквозные отверстия (перфорации). Просвет сосудов шире, чем у трахеид. Это более совершенная проводящая ткань, достигающая наибольшего развития у покрытосеменных.

Механическая ткань образована клетками с очень прочными оболочками. Благодаря ей растения могут противостоять большим механическим нагрузкам (например, переносить раскачивание ствола порывами ветра, удерживать тонкими стеблями и ветвями огромные кроны деревьев). Различают два вида механической ткани – колленхиму и склеренхиму.

Колленхима, первичная механическая ткань, развита главным образом в растущих стеблях, черешках и листьях двудольных растений. Образована живыми, вытянутыми в длину клетками, часто содержащими хлоропласты. Клеточные стенки неравномерно утолщены.

Склеренхима – наиболее важная механическая ткань высших растений. Образована клетками с равномерно утолщенными, часто одревесневшими стенками. Протопласт отмирает рано, и опорную функцию выполняют мертвые клетки, которые называют волокнами. Волокна образованы прозенхимными клетками с равномерно утолщенными стенками. Концы клеток часто заострены. Живое содержимое полностью отмирает после окончания их роста в длину. Длина клетки в сотни и тысячи раз превышает их диаметр. Различают лубяные волокна (во вторичном приросте луба, или флоэмы) и древесинные волокна (во вторичной древесине, или ксилеме).