Урок 10

Тема. «Цыганы» как лиро-эпическая поэма. История создания. Истоки трагедии Алеко

Цели:

Рассмотреть картины цыганского быта и нравов в противопоставлении городской культуре. Проанализировать образы Алеко, Земфиры, старого цыгана. Помочь учащимся понять причины поступков героев.

Развивать умение учащихся давать сопоставительную характеристику героя на основе текста произведения, умение определять авторскую позицию, находить изобразительно-выразительные средства, умение логически строить устный ответ. Продолжать развивать навыки учащихся слушать, воспринимать и интерпретировать поэтическое произведение.

Способствовать формированию правильного понимания личной свободы. Приобщить учащихся к великим творениям поэта, вызвать искреннее желание читать произведения А. С. Пушкина.

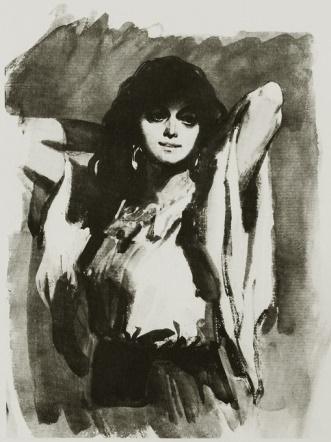

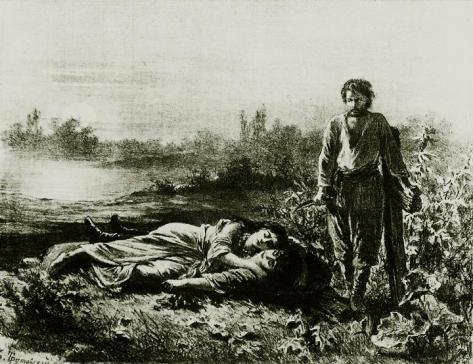

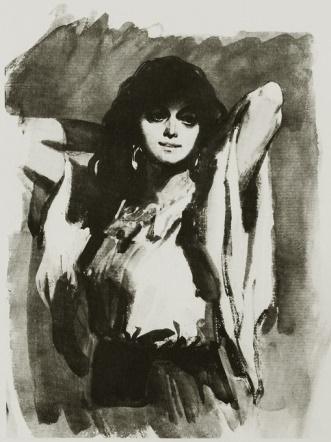

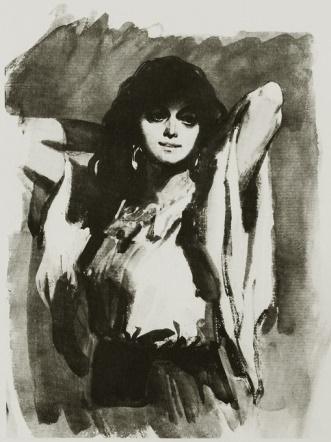

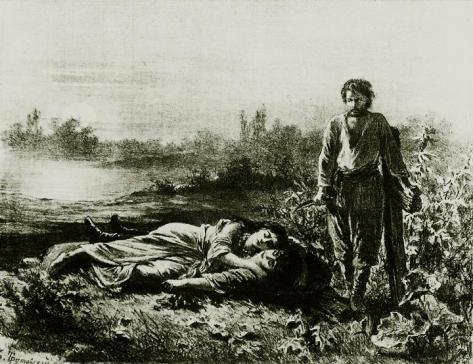

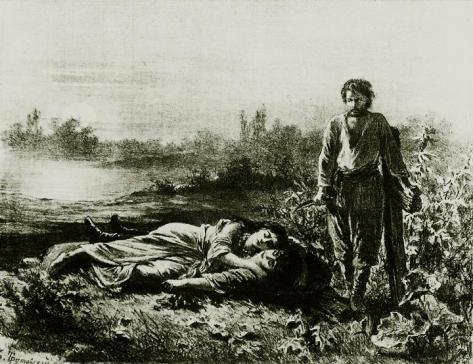

Оборудование: портрет А. С. Пушкина; иллюстрации к поэме «Цыганы».

Словарная работа: эгоист, индивидуалист, романтический герой.

Этапы урока

I. Организационный момент.

II. Проверка домашнего задания.

Цитатный план поэмы «Цыганы».

III. Подготовка учащихся к усвоению нового материала.

Вступительное слово учителя.

После путешествия с семьёй Раевских по Кавказу и Крыму Пушкин прибыл в Кишинёв.

Работа над романтической поэмой «Цыганы» была начата в Одессе, завершена в Михайловском (1825). «Цыганы» – лиро-эпическая поэма. В ней Пушкин раскрывал тему свободы, воли.

Для Пушкина главным было создание образа современного героя, который жил интересами и волнениями своего века.

IV. Усвоение новых знаний. Анализ поэмы.

История создания поэмы «Цыганы» (сообщение учащегося).

У Пушкина были особенные отношения с цыганами. Дело в том, что, находясь в южной ссылке среди незнакомого ему народа почти три года (с сентября 1820 г. по август 1823 г.), Пушкин изучил его историю, фольклор, литературу, а язык постиг настолько, что понимал разговорную речь.

Он знал много цыганских песен и очень любил их. Содержание одной из песен молдавских цыган он изложил так: «Мы люди смирные, девы наши любят волю — что тебе делать у нас». Эти слова он хотел предпослать поэме в качестве эпиграфа.

Поэма Пушкина достаточна автобиографична. Действительно, летом 1821 года Пушкин странствовал с цыганским табором в Молдавии, о чём он и написал в эпилоге поэмы. Пушкин был влюблён в цыганку, которая была брошена своей матерью на попечение отца. Она убежала из табора, а позднее была зарезана ревнивым цыганом. Поэт говорил, что жизнь цыган описана им «довольно верно».

Учитель. Сегодня на уроке мы с вами окунёмся в мир этого вольнолюбивого народа. Вместе с цыганами пройдёмся по степям Бессарабии, посидим у ночного костра и, конечно же, постараемся выяснить, так ли уж свободен и счастлив этот дикий народ, как думал Алеко, стремясь в цыганский табор, или и у этого вольного народа свобода — это только видимость. Давайте попробуем разобраться в этом.

(с. 29-30) — Прочитайте начало поэмы. Какую картину вы представляете, читая этот отрывок?

(Цыганы кочуют по степям Бессарабии, они ночуют в изодранных шатрах под звёздами, несмотря на это их сон мирный, жизнь в таборе идёт своим чередом. Они привыкли к воле, их не смущают бескрайние степи, вечное движение, непогода, они просто живут.)

—В чём привлекательность такой жизни?

(Они свободны, вольны. Их ничто не тяготит, не держит на одном месте. Они в постоянном движении. Их жизнь полна романтики.)

Кто из героев поэмы олицетворяет эту вольную жизнь, является символом вольности? (Земфира.)

Расскажите о ней подробнее (рассказывает заранее подготовленный ученик).

(Земфира — молодая придунайская цыганка, полюбившая русского полудобровольного изгнанника Алеко и приведшая его в табор. В результате встречи с чужим культурно-историческим опытом она не меняется сама — и не меняет своего избранника, «русского европейца». Какой читатель встречает Земфиру в начале поэмы — вольной, страстной, беспечной, — такой провожает в могилу (когда ей наскучила двухлетняя связь с Алеко, она открыто предпочитает ему цыгана — и гибнет от кинжала русского ревнивца). Земфира призвана олицетворять неизменное беззаконие, изменчивую беспечность «дикой» свободы — и только. Её сюжетное предназначение состоит в том, чтобы спровоцировать Алеко, преследуемого законом, на вынесение «приговора» и ценой своей гибели обнаружить невозможность последовательного отказа от «цивилизации», немыслимость для европейца обрести счастье в естественном мире.)

— Что мы можем сказать об Алеко? Расскажите кратко его историю.

(Алеко — это типичный русский человек, в котором бурлят роковые страсти, мешающие ему быть свободным и толкающие на преступление. Героя «преследует закон», и поэтому он вынужден удалиться от общества, уйти из «неволи душных городов». В таборе Алеко живёт по законам «бедной вольности», свободно распоряжаясь собой. Оказавшись среди цыган, в незнакомом и чуждом ему мире, Алеко встречает человека, который сразу же становится ему дорогим, — девушку Земфиру. Представители разных миров, они тянутся друг к другу.)

— Скажите, как Алеко попал в цыганский табор.

(Земфира приводит его в табор, объясняя отцу, что Алеко тоже хочет быть цыганом. И тут же называет себя его подругой.)

(с. 31) вверху — А как отец реагирует на это? Зачитайте.

(Цыган рад гостю. Он приглашает Алеко остаться под «сенью шалаша», пробыть в нём столько, сколько он сам захочет. Старик не противится мгновенному увлечению дочери, он предоставляет ей полную свободу, как и Алеко.)

(с. 32) Какое настроение у Алеко в цыганском таборе?

(Чтение отрывка от Уныло юноша глядел… до

Что ж сердце юноши трепещет? Какой заботой он томим?)

(с. 33) — Какие страсти кипели в душе молодого человека?

(Чтение отрывка «Подобно птичке беззаботной».)

Комментарий учителя. В это время в России кипели политические страсти. Декабристы призывали молодое поколение к борьбе за свободу человека. Алеко нет дела до судьбы отчизны. Он занят собой, хлопочет о личной свободе. Эгоистические побуждения — вот источник его страстей. Пушкин тревожно нас предупреждает: «Погоди!» Его сердцем играет роковая страсть, и эта страсть — эгоизм. Такие натуры в центр всего ставят своё «я».

Словарная работа:

Эгоист — себялюбивый человек, который предпочитает свои личные интересы интересам общественным и интересам других людей.

Индивидуалист — человек, противопоставляющий свои интересы интересам общества, предпочитающий личные интересы интересам общественным.

(с. 34) —Что можно сказать об Алеко исходя из отрывка?

(Чтение по ролям отрывка «О чём жалеть?»)

(Алеко — главный герой поэмы. Он все законы цивилизованного мира воспринимает как насилие над человеком. Алеко бросает город, надоевший шум весёлой столицы. Он гневно рассказывает о жизни города. Он удалился в «дикую» свободу. Превыше всего герой ценит свободу и надеется обрести её в естественной вольной жизни цыганского табора. Алеко изучает быт и нравы чужих племён. Но не мог он долго здесь жить.)

— Давайте вспомним, что значит «романтический герой».

(Это необычный человек в необычных обстоятельствах. Человек, не похожий на других, с особенно сильными чувствами, отвергающий законы, которым подчиняются другие. Если любит, то любит до беспамятства. Если ненавидит, то ненависть не имеет границ.)

— Алеко похож на такого героя?

(Да, он жаждет свободы, он сменил жизнь среди богатого народа «на бродящую бедность и волю», как говорит Старый цыган. Он с презрением отвергает общество, где люди «стыдятся любви», «мысли гонят», «просят денег и цепей». Он стремится к свободной жизни «естественного» народа, далёкого от цивилизации, так как считает, что цыгане свободны от страстей и пороков просвещённого общества, от корыстолюбия и тщеславия.)

(с. 36) Цыганы сделали свой выбор, Алеко остался в таборе, он живёт жизнью цыган, он волен. И так пролетели 2 года.

(с. 37 внизу; с. 39 внизу, с. 41 вверху)

— Как складываются отношения Алеко и Земфиры, ведь у них появился ребёнок?

— Счастлив ли Алеко, доволен жизнью? Почему?

((с. 43) Чтение по ролям отрывка «Однажды близ кагульских вод...».)

— Почему старик рассказывает Алеко о своей жизни?

(Мудрый старик, узнав, что Земфира разлюбила Алеко, и увидев, что в душе Алеко смятение, рассказывает ему историю о самом себе, преподаёт урок доброты. Он хотел, чтобы Алеко понял, что жизнь дикого человека не так уж безоблачна. «Страсти роковые» приносят беды и страдания и ему. Он объясняет, что нет на земле силы, которая могла бы удержать любовь. Цыган милосерден, он прощает Мариулу, желая только счастья любимой.)

Комментарий учителя. Старый цыган проясняет в повести жизненное кредо Алеко. Если Алеко защищает права отдельного лица, то старик-цыган, покорно принимающий естественный порядок бытия, выступает от имени рода. Он понял закон жизни как закон свободы. В непредсказуемом поведении женщины-цыганки, в стихийности её любви он видит только выплеск природных сил, не подлежащих человеческому суду. Старик, когда-то в молодости тоже испытавший муки любви, теперь хочет предостеречь Алеко, передать ему свой опыт. Рассказ о бегстве Мариулы с возлюбленным — это внушение старого цыгана Алеко: «Хочешь быть свободным и счастливым, подавляй в себе эгоизм, уважай и цени свободу других».

(с. 43) — Внимательно прочитайте отклик Алеко на рассказ старика об измене Мариулы.

(Когда старик рассказал Алеко историю своей любви к Мариуле, Алеко был потрясён бездействием цыгана («Да как же ты не поспешил / Тотчас вослед неблагодарной / И хищником и ей, коварной, / Кинжала в сердце не вонзил?). В его словах столько недоумения, что он пропустил мимо ушей смысл главного изречения цыгана: «вольнее птицы младость».)

(с. 43) — Что говорит Алеко, выслушав рассказ старика? Зачитайте.

(Образованный Алеко понял смысл притчи цыгана и тут же отверг его гуманистическую проповедь:

Я не таков. Нет, я не споря

От прав моих не откажусь!

Зависть, злоба, ревность — вот те страсти, которые дремали в «измученной груди» Алеко. Они проснулись, когда Земфира полюбила цыгана. Поборник свободы Алеко становится убийцей. Он не подкрепляет делом свои слова, его поступки противоречат тем принципам, которые он сам провозглашает. Ничто его не остановит. Он не простит измены. Он готов даже спящему, т. е. беззащитному, человеку отомстить. Алеко не умеет и не хочет ценить свободу других людей. Он, не задумываясь, посягает на неё.)

Да, вы правы. Алеко утверждает, что он не таков. При этом его монолог эмоционален и по смыслу очень жесток. Видно, что внутри Алеко всё кипит, бунтует, он не может смириться с предательством в любви, не понимая того, что в нём живёт эгоист, собственник. Он не подумал о молодости, о том, что жизнь дана для чего-то более важного. Он удовлетворил свой гнев и ненависть, но приобрёл одиночество и вечную внутреннюю неволю.

Какую жестокость совершает Алеко, когда видит Земфиру с её новым возлюбленным? (Он убивает.)

Итак, мы видим, что герои попадают в схожие ситуации. Но как по-разному решаются схожие конфликты! Сопоставляя героев, автор показывает два разных понимания свободы — эгоиста Алеко и Старика.

— Так как же понимает свободу главный герой?

(У Алеко свобода сочетается с эгоизмом. Это жизнь на воле и в то же время полное подчинение ему. Он может быть свободным, а Земфира — нет. Она должна подчиняться ему. Для Земфиры свобода — весёлая беззаботная жизнь, которая ни к чему не обязывает. Она ничего не требует и хочет, чтобы и от неё ничего не требовали. Для Старика свобода — это покой, это жизнь в согласии с собой и с другими. Он понимает свободу как умение прощать и понимать других.)

V. Обобщение. Рефлексия.

Итак, какова жизнь цыган? В чём её привлекательность?

Что заставляет Алеко присоединиться к цыганскому табору? Что он находит в таборе, от чего бежит из города?

Совпадает ли позиция автора и Алеко в осуждении «неволи душных городов»?

Свободен ли Алеко, счастлив ли он, доволен ли жизнью?

Учитель. Алеко страдает, хотя он сам выбрал жизнь, полную свободы, где каждый волен поступать так, как ему вздумается. У Алеко свобода сочетается с эгоизмом. Алеко не умеет и не хочет ценить свободу других людей. Он, не задумываясь, посягает на неё.

VI. Запись в тетради.

Истоки трагедии Алеко

Алеко – образованный человек, выходец из дворянского класса («Ты любишь нас, хоть и рождён среди богатого народа»). Автор сравнивает молодого человека с беззаботной птичкой («Гнезда надёжного не знал и ни к чему не привыкал»). Герой в начале поэмы равнодушен к жизни («И жизни не могла тревога смутить его сердечну лень»), честолюбив («Его порой волшебной славы манила дельная звезда»), беспечен.

Он все законы цивилизованного мира воспринимает как насилие над человеком. Героя «преследует закон», и поэтому он вынужден уйти из «неволи душных городов». Алеко нет дела до судьбы отчизны и общества. Эгоистические побуждения — вот источник его страстей. Такие натуры в центр всего ставят своё «я».

Эгоист — себялюбивый человек, который предпочитает свои личные интересы интересам общественным и интересам других людей.

Индивидуалист — человек, противопоставляющий свои интересы интересам общества, предпочитающий личные интересы интересам общественным.

Алеко стремится к свободной жизни цыган. Старый цыган преподал герою уроки мудрости, доброты и милосердия:

1) жизнь каждого человека не так уж и безоблачна;

2) «страсти роковые» (зависть, ревность, корыстолюбие, эгоизм) приносят только беды и страдания;

3) нет на земле силы, способной удержать любовь;

4) свободным и счастливым можно быть, подавляя в себе эгоизм, уважая свободу и выбор других.

Образованный Алеко, поняв смысл притчи цыгана, отверг его гуманистическую проповедь:

Я не таков. Нет, я не споря

От прав моих не откажусь!

Зависть, злоба, ревность — страсти, которые дремали в «измученной груди» Алеко. Его поступки противоречат тем принципам, которые он сам провозглашает. Ревнивец не прощает измены, готов мстить даже спящему (= беззащитному) человеку.

Алеко не может смириться с предательством в любви, не понимая того, что в нём живёт эгоист, собственник. Он не подумал о молодости, о том, что жизнь дана для чего-то более важного. Герой удовлетворил свой гнев и ненависть, но приобрёл одиночество и вечную внутреннюю неволю.

Алеко ошибочно полагает, что он может быть свободным, а Земфира — нет, что она должна подчиняться мужу. Вольнолюбец становится рабовладельцем в душе, сохранившим взгляд на женщину как на свою собственность, вещь.

Вывод: У Алеко свобода сочетается с эгоизмом. Для Земфиры свобода — весёлая беззаботная жизнь, которая ни к чему не обязывает. Она ничего не требует и хочет, чтобы и от неё ничего не требовали. Для Старика свобода — это покой, это жизнь в согласии с собой и с другими. Он понимает свободу как умение прощать и понимать других.

Пушкин осудил эгоизм, себялюбие Алеко, разрыв между словом и делом романтического героя, критически разоблачил романтический идеал свободы.

VII. Домашнее задание.

Перечитать поэму; ответить на вопросы на с. 50 учебного пособия.

Выучить наизусть отрывок из поэмы (с. 48 – 19 строк).

Истоки трагедии Алеко в поэме А.С.Пушкина «Цыганы»

Алеко – образованный человек, выходец из дворянского класса («Ты любишь нас, хоть и рождён среди богатого народа»). Автор сравнивает молодого человека с беззаботной птичкой («Гнезда надёжного не знал и ни к чему не привыкал»). Герой в начале поэмы равнодушен к жизни («И жизни не могла тревога смутить его сердечну лень»), честолюбив («Его порой волшебной славы манила дельная звезда»), беспечен.

Он все законы цивилизованного мира воспринимает как насилие над человеком. Героя «преследует закон», и поэтому он вынужден уйти из «неволи душных городов». Алеко нет дела до судьбы отчизны и общества. Эгоистические побуждения — вот источник его страстей. Такие натуры в центр всего ставят своё «я».

Эгоист — себялюбивый человек, который предпочитает свои личные интересы интересам общественным и интересам других людей.

Индивидуалист — человек, противопоставляющий свои интересы интересам общества, предпочитающий личные интересы интересам общественным.

Алеко стремится к свободной жизни цыган. Старый цыган преподал герою уроки мудрости, доброты и милосердия:

1) жизнь каждого человека не так уж и безоблачна;

2) «страсти роковые» (зависть, ревность, корыстолюбие, эгоизм) приносят только беды и страдания;

3) нет на земле силы, способной удержать любовь;

4) свободным и счастливым можно быть, подавляя в себе эгоизм, уважая свободу и выбор других.

Истоки трагедии Алеко в поэме А.С.Пушкина «Цыганы»

Алеко – образованный человек, выходец из дворянского класса («Ты любишь нас, хоть и рождён среди богатого народа»). Автор сравнивает молодого человека с беззаботной птичкой («Гнезда надёжного не знал и ни к чему не привыкал»). Герой в начале поэмы равнодушен к жизни («И жизни не могла тревога смутить его сердечну лень»), честолюбив («Его порой волшебной славы манила дельная звезда»), беспечен.

Он все законы цивилизованного мира воспринимает как насилие над человеком. Героя «преследует закон», и поэтому он вынужден уйти из «неволи душных городов». Алеко нет дела до судьбы отчизны и общества. Эгоистические побуждения — вот источник его страстей. Такие натуры в центр всего ставят своё «я».

Эгоист — себялюбивый человек, который предпочитает свои личные интересы интересам общественным и интересам других людей.

Индивидуалист — человек, противопоставляющий свои интересы интересам общества, предпочитающий личные интересы интересам общественным.

Алеко стремится к свободной жизни цыган. Старый цыган преподал герою уроки мудрости, доброты и милосердия:

1) жизнь каждого человека не так уж и безоблачна;

2) «страсти роковые» (зависть, ревность, корыстолюбие, эгоизм) приносят только беды и страдания;

3) нет на земле силы, способной удержать любовь;

4) свободным и счастливым можно быть, подавляя в себе эгоизм, уважая свободу и выбор других.

Образованный Алеко, поняв смысл притчи цыгана, отверг его гуманистическую проповедь:

Я не таков. Нет, я не споря

От прав моих не откажусь!

Зависть, злоба, ревность — страсти, которые дремали в «измученной груди» Алеко. Его поступки противоречат тем принципам, которые он сам провозглашает. Ревнивец не прощает измены, готов мстить даже спящему (= беззащитному) человеку.

Алеко не может смириться с предательством в любви, не понимая того, что в нём живёт эгоист, собственник. Он не подумал о молодости, о том, что жизнь дана для чего-то более важного. Герой удовлетворил свой гнев и ненависть, но приобрёл одиночество и вечную внутреннюю неволю.

Алеко ошибочно полагает, что он может быть свободным, а Земфира — нет, что она должна подчиняться мужу. Вольнолюбец становится рабовладельцем в душе, сохранившим взгляд на женщину как на свою собственность, вещь.

Вывод: У Алеко свобода сочетается с эгоизмом. Для Земфиры свобода — весёлая беззаботная жизнь, которая ни к чему не обязывает. Она ничего не требует и хочет, чтобы и от неё ничего не требовали. Для Старика свобода — это покой, это жизнь в согласии с собой и с другими. Он понимает свободу как умение прощать и понимать других.

Пушкин осудил эгоизм, себялюбие Алеко, разрыв между словом и делом романтического героя, критически разоблачил романтический идеал свободы.

Образованный Алеко, поняв смысл притчи цыгана, отверг его гуманистическую проповедь:

Я не таков. Нет, я не споря

От прав моих не откажусь!

Зависть, злоба, ревность — страсти, которые дремали в «измученной груди» Алеко. Его поступки противоречат тем принципам, которые он сам провозглашает. Ревнивец не прощает измены, готов мстить даже спящему (= беззащитному) человеку.

Алеко не может смириться с предательством в любви, не понимая того, что в нём живёт эгоист, собственник. Он не подумал о молодости, о том, что жизнь дана для чего-то более важного. Герой удовлетворил свой гнев и ненависть, но приобрёл одиночество и вечную внутреннюю неволю.

Алеко ошибочно полагает, что он может быть свободным, а Земфира — нет, что она должна подчиняться мужу. Вольнолюбец становится рабовладельцем в душе, сохранившим взгляд на женщину как на свою собственность, вещь.

Вывод: У Алеко свобода сочетается с эгоизмом. Для Земфиры свобода — весёлая беззаботная жизнь, которая ни к чему не обязывает. Она ничего не требует и хочет, чтобы и от неё ничего не требовали. Для Старика свобода — это покой, это жизнь в согласии с собой и с другими. Он понимает свободу как умение прощать и понимать других.

Пушкин осудил эгоизм, себялюбие Алеко, разрыв между словом и делом романтического героя, критически разоблачил романтический идеал свободы.