Работу выполнила : преподаватель

«Вяземского медицинского колледжа имени Е.О Мухина»

Лавренова Н.Д

Туберкулез кожи встречается во всех странах.

Поражения кожи, вызванные туберкулезными микобактериями, представляют собой группу заболеваний, различающихся по клиническим и морфологическим проявлениям и исходу.

Этиология .

Возбудитель туберкулеза - микобактерия - была обнаружена и описана Р. Кохом (1882). Микобактерия туберкулеза отличается полиморфизмом, имеет различные стадии развития: бациллярную, нитевидную, зернистую, фильтрующуюся. Она кислотоустойчива, грамположительна, не имеет капсулы и не образует спор. Известны три типа туберкулезных микобактерий: человеческий (typ. humanus), бычий (typ. bovinus) и птичий (typ. avium). В очагах кожного туберкулеза наиболее часто обнаруживают микобактерий человеческого типа, реже - бычьего и крайне редко - птичьего.

Туберкулезные заболевания кожи развиваются, как правило, вторично у лиц, ранее переболевших или болеющих в настоящее время туберкулезом других органов. Первичное поражение кожи - туберкулезный шанкр - наблюдается крайне редко из-за свойственной коже барьерной функции.

Патогенез .

Механизм развития туберкулезной инфекции сложен, так как кожа является неблагоприятной средой для жизнедеятельности микобактерий туберкулеза. В возникновении туберкулезного поражения важное значение имеют гормональные дисфункции, состояние нервной системы, витаминный баланс, расстройство водного и минерального обмена и сосудистые нарушения. В патогенезе туберкулезных поражений кожи немаловажная роль принадлежит социальным (условия быта, характер питания, производственные вредности) и климатическим факторам. Кроме того, следует особо подчеркнуть значение уровня иммунологических и аллергических реакций организма.

Локализованные формы :

1.Люпоидный туберкулёз кожи

2.Скрофулодерма

3.Бородавчатый туберкулёз кожи

4.Язвенный туберкулёз кожи и слизистых

Диссеминированные формы :

1. Лихеноидный туберкулез

2.Папулонекротический туберкулёз кожи

3.Милиарный туберкулёз

4.Эндуративная эритема Базена

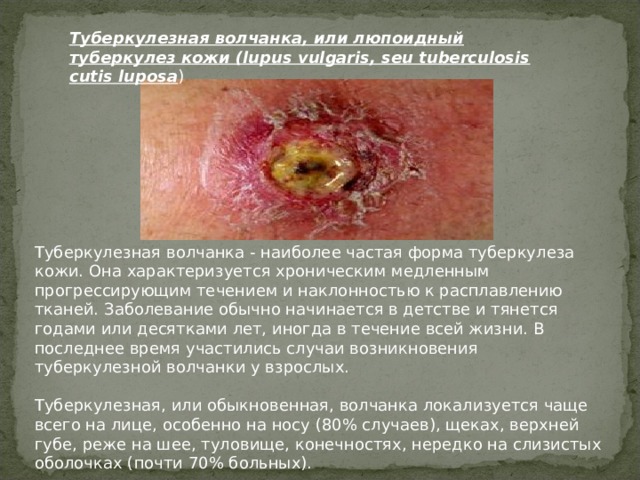

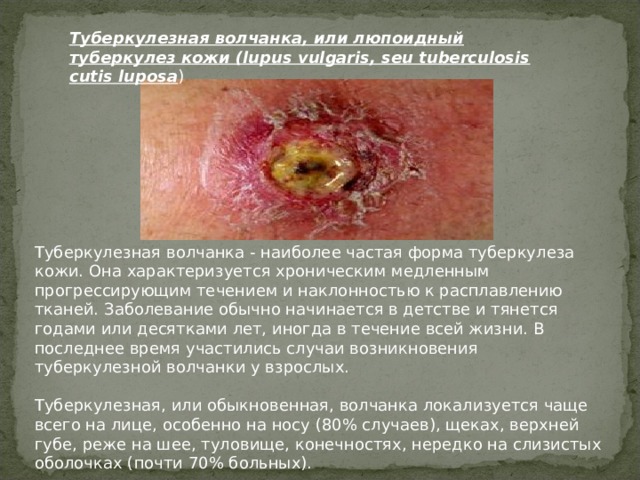

Туберкулезная волчанка, или люпоидный туберкулез кожи (lupus vulgaris, seu tuberculosis cutis luposa )

Туберкулезная волчанка - наиболее частая форма туберкулеза кожи. Она характеризуется хроническим медленным прогрессирующим течением и наклонностью к расплавлению тканей. Заболевание обычно начинается в детстве и тянется годами или десятками лет, иногда в течение всей жизни. В последнее время участились случаи возникновения туберкулезной волчанки у взрослых.

Туберкулезная, или обыкновенная, волчанка локализуется чаще всего на лице, особенно на носу (80% случаев), щеках, верхней губе, реже на шее, туловище, конечностях, нередко на слизистых оболочках (почти 70% больных).

Заболевание начинается с появления люпом - бугорков размером от булавочной головки до горошины, коричнево-красноватого цвета с различными оттенками желто-бурого тона, мягкой, тестоватой консистенции, с гладкой, слегка блестящей поверхностью, которая затем шелушится. Люпомы высыпают обычно группой, вначале располагаются изолированно, а затем сливаются; по их периферии всегда имеется застойно-гиперемированная зона. Мягкая тестоватая консистенция люпомы вследствие гибели эластической и соединительной тканей приводит к тому, что при надавливании пуговчатым зондом он легко погружается в глубину ткани (признак Поспелова). Не менее важен для диагностики люпомы другой признак: при надавливании предметным стеклом (диаскопия) на волчаночный очаг из расширенных капилляров выдавливается кровь, пораженная ткань обескровливается и люпомы просвечивают в виде восковидных желто-бурых пятен. Этот буроватый цвет напоминает яблочное желе, в связи с чем признак получил название «феномен яблочного желе».

Бугорки постепенно увеличиваются, сливаются, образуя неправильной формы бляшковидные и опухолевидные очаги. В результате деструкции инфильтрата образуются обширные язвы. В 4% случаев волчаночный туберкулез осложняется спиноцеллюлярной или базально-клеточной карциномой. При сухом разрешении волчаночного инфильтрата образуется рубцовая атрофия. Рубцы, появляющиеся на месте люпом, чаше всего плоские, нежные, белесоватые, по внешнему виду напоминающие папиросную бумагу. На местах рубцовой атрофии или на хорошо сформированных рубцах вновь могут появляться волчаночные бугорки, что служит патогномоничным для волчанки признаком. Существует несколько клинических форм туберкулезной волчанки, отличающихся особенностями внешнего вида бугорков, преобладанием некоторых стадий их развития и течением процесса.

Описанная выше основная форма называется плоской волчанкой (lupus planus). Различают пятнистую плоскую волчанку (lupus planus maculosus) и бугорковую плоскую волчанку (lupus planus tuberculosis). При первой форме бляшки, образованные люпомами, не возвышаются над уровнем кожи, при второй - люпомы на поверхности бляшек располагаются рельефнее в виде бугристых ограниченных утолщений.

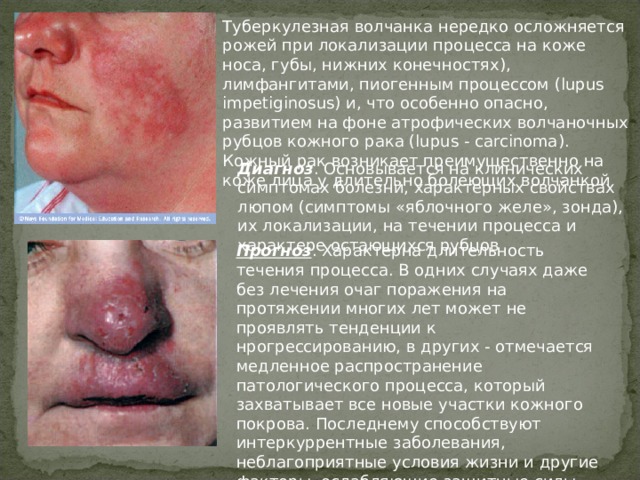

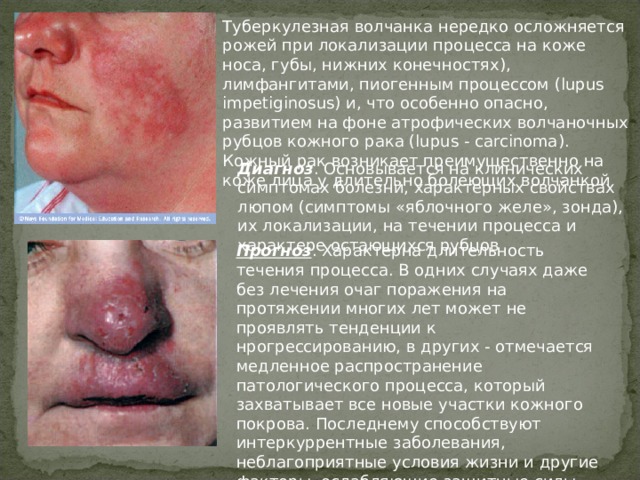

Туберкулезная волчанка нередко осложняется рожей при локализации процесса на коже носа, губы, нижних конечностях), лимфангитами, пиогенным процессом (lupus impetiginosus) и, что особенно опасно, развитием на фоне атрофических волчаночных рубцов кожного рака (lupus - carcinoma). Кожный рак возникает преимущественно на коже лица у длительно болеющих волчанкой

Диагноз . Основывается на клинических симптомах болезни, характерных свойствах люпом (симптомы «яблочного желе», зонда), их локализации, на течении процесса и характере остающихся рубцов

Прогноз . Характерна длительность течения процесса. В одних случаях даже без лечения очаг поражения на протяжении многих лет может не проявлять тенденции к нрогрессированию, в других - отмечается медленное распространение патологического процесса, который захватывает все новые участки кожного покрова. Последнему способствуют интеркуррентные заболевания, неблагоприятные условия жизни и другие факторы, ослабляющие защитные силы организма и снижающие его реактивность.

Скрофулодерма, или колликвативный туберкулез кожи (scrofuloderma, seu tuberculosis cutis colliquattva )

Довольно частая форма туберкулеза кожи, регистрируемая почти исключительно в детском и юношеском возрасте. Различают первичную скрофулодерму, при которой поражение кожи возникает на любом участке кожного покрова вследствие гематогенного заноса туберкулезных микобактерий в кожу (чаще это одиночное поражение), и вторичную скрофулодерму (значительно чаще), при которой отмечается переход инфекции per continuitatem с пораженных туберкулезом лимфатических узлов, реже костей, суставов.

Заболевание проявляется глубокими, расположенными в глубине кожи или в подкожной жировой клетчатке плотноватыми, овальной формы, безболезненными или слегка болезненными фиолетово-красными узлами, которые в дальнейшем размягчаются, спаиваются между собой в виде бугристых мягких конгломератов. Они расплавляются и абсцедируют с образованием фистул и язв. Язвы поверхностные, неправильной формы, с гладкими, мягкими, синюшными, подрытыми краями, покрыты грануляциями и жидким, крошащимся творожистым распадом. При заживлении их образуются типичные втянутые неровные, мостовидные с перемычками и ворсинками обезображивающие рубцы. Предпочтительная локализация поражений на боковых поверхностях шеи, в подчелюстных и надчелюстных областях, около ушных раковин, в надключичной и подключичной областях, в подмышечных впадинах и около суставов. Отмечают нередкое сочетание скрофулодермы с туберкулезным поражением костей, суставов, глаз, легких и другими формами поражений кожи (волчанка, бородавчатый туберкулез, лишай золотушных).

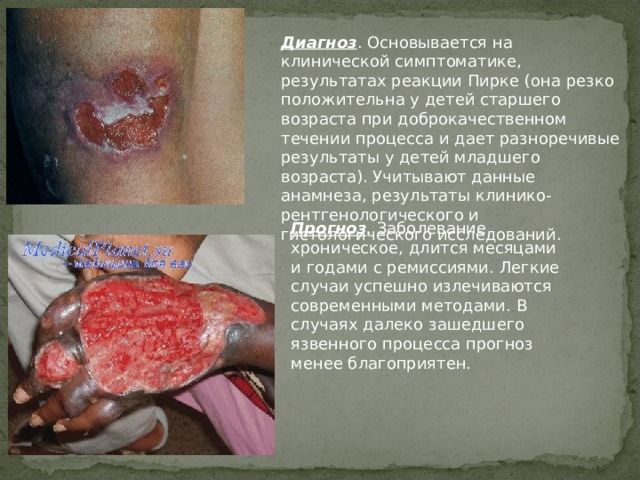

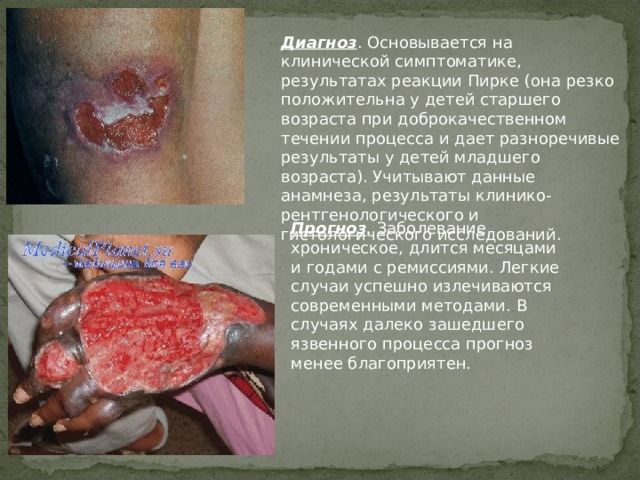

Диагноз . Основывается на клинической симптоматике, результатах реакции Пирке (она резко положительна у детей старшего возраста при доброкачественном течении процесса и дает разноречивые результаты у детей младшего возраста). Учитывают данные анамнеза, результаты клинико-рентгенологического и гистологического исследований.

Прогноз . Заболевание хроническое, длится месяцами и годами с ремиссиями. Легкие случаи успешно излечиваются современными методами. В случаях далеко зашедшего язвенного процесса прогноз менее благоприятен.

Бородавчатый туберкулез кожи (tuberculosis verrucosa cutis)

Заболевание наблюдается большей частью у взрослых; мужчины болеют значительно чаще. В основном заболевают лица, которые в соответствии с характером профессии непосредственно соприкасаются с туберкулезным материалом от трупов людей и животных (ветеринары, патологоанатомы, мясники, работники боен и т.д.) или обслуживают людей, страдающих активными формами туберкулеза (обслуживающий медицинский персонал). В этих случаях заболевание возникает в результате суперинфекции. У отдельных больных, страдающих открытым туберкулезом легких, кишечника и т.п., бородавчатый туберкулез возникает в результате аутоинокуляции.

Поражение обычно локализуется на тыле кистей и пальцев рук, реже на стопах и начинается с образования плотного, величиной с крупную горошину, синюшно-красного цвета бугорка (трупный бугорок). Разрастаясь, он превращается в плоскую плотную бляшку, на поверхности которой появляются бородавчатые разрастания и массивные роговые наслоения. В развитом состоянии очаг бородавчатого туберкулеза кожи имеет три зоны: периферическую (фиолетово-красная каемка), среднюю (бородавчатые плотные возвышения, трещины, корки) и центральную (атрофический участок кожи с неровным, бугристым дном). При разрешении очаги рубцуются. В процесс нередко вовлекаются регионарные лимфатические сосуды и узлы. При надавливании на бородавчатые разрастания с боков из трещины появляются капельки гноя, выделяющиеся из подэпидермальных микроабсцессов. По периферии основного очага могут образовываться новые узелки и бляшки, которые постепенно сливаются между собой.

После разрешения процесса на месте бывших очагов поражения остается рубцовая атрофия; на этих участках в отличие от волчанки новых элементов не образуется. Общее состояние больных обычно вполне удовлетворительное. Туберкулиновые'реакции положительные у 80- 96,3% больных.

У детей бородавчатый туберкулез возникает чаще в результате аутоинокуляции на месте травмы. В этих случаях возможно нарушение общего состояния с появлением лимфангитов и лимфаденита. В период регресса очаги рубцуются, но по периферии основного очага могут образовываться новые бугорки. На месте бывших очагов остаются атрофические рубцы.

Диагноз. Устанавливают, основываясь на клинической картине (фиолетово-красная каемка по периферии очага, наличие трех зон), локализации процесса, данных гистологического исследования, положительных результатах туберкулиновых проб и результатах прививки ткани морским свинкам. Вульгарные бородавки не имеют воспалительных изменений. Вегетирующая пиодермия, наоборот, протекает с выраженным воспалением, обильным гнойным отделяемым, образующимся при сдавливании бляшки с краев. Бластомикоз, хромо микоз, споротрихоз характеризуются наличием мягкого, сочного инфильтрата и своеобразного отделяемого. Диагноз этих хронических микозов подтверждается результатами бактериоскопии и гистологического исследования. Спиноцеллюлярный рак располагается асимметрично в области естественных отверстий и быстро подвергается язвенному распаду.

Лечение . Кроме терапии, применяемой при туберкулезных поражениях кожи, производят выскабливание острой ложечкой, диатермокоагуляцию, рентгенорадиотерапию.

Прогноз . Чаще благоприятный, хотя течение болезни длительное, хроническое.

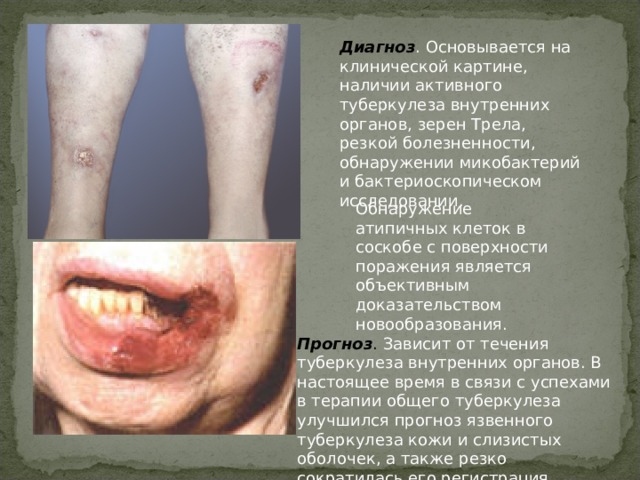

Язвенный туберкулез кожи и слизистых оболочек (tuberculosis ulcerosa cutis ет mucosae)

Син.: милиарный язвенный туберкулез кожи (слизистых оболочек), вторичная туберкулезная язва, tuberculosis cutis orificialis. Это редкая форма туберкулеза кожи, наблюдаемая у больных с активным туберкулезом внутренних органов (легких, гортани, кишечника, почек), обусловлена аутоинокуляцией. Заболевание чаще всего локализуется у естественных отверстий, в месте перехода кожи в слизистые оболочки - в области рта, носа, ануса, головки полового члена. У этих больных микобактерии туберкулеза выделяются с мокротой, мочой и инокулируются в кожу или слизистые оболочки.

Появление мелких (величиной с булавочную головку) желтовато-красных узелков обычно просматривают, так как они быстро превращаются в пустулы, которые вскрываются и сливаются, образуя мелкие язвочки или язвы с фестончатыми, мягкими, слегка подрытыми краями бледно-красного цвета и неровным зернистым дном, имеющим вялые серые грануляции, часто кровоточащие, покрытые скудным серозно-гнойным налетом. На дне и вокруг язв вновь образуются казеозно перерожденные желтого цвета туберкулезные бугорки (зерна Трела), за счет которых происходят углубление серпигинизирующее распространение очагов поражения. Язвы характеризуются резкой болезненностью, что затрудняет прием пищи (при локализации процесса в полости рта) и дефекацию (при локализации в области ануса).

При бактериоскоиическом анализе обнаруживают большое количество микобактерий. Из-за резкого истощения иммуногенеза и состояния анергии туберкулиновые реакции у этих больных обычно отрицательны.

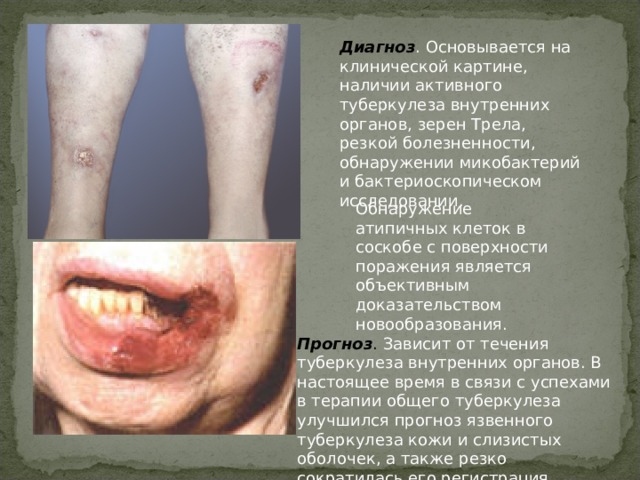

Диагноз . Основывается на клинической картине, наличии активного туберкулеза внутренних органов, зерен Трела, резкой болезненности, обнаружении микобактерий и бактериоскопическом исследовании.

Обнаружение атипичных клеток в соскобе с поверхности поражения является объективным доказательством новообразования.

Прогноз . Зависит от течения туберкулеза внутренних органов. В настоящее время в связи с успехами в терапии общего туберкулеза улучшился прогноз язвенного туберкулеза кожи и слизистых оболочек, а также резко сократилась его регистрация.

Лихеноидный туберкулез - лишай золотушных (tuberculosis cutis lichenoides, lichen scrofulosorum)

Заболевание нередко возникает у ослабленных детей, с соответствующим конституциональным предрасположением, страдающих активным туберкулезом легких, лимфатических узлов или костно-суставного аппарата. Лишай золотушных может возникнуть при активном лечении туберкулезной волчанки за счет диссеминации продуктов распада бацилл.

Кожные проявления состоят из рассеянных или сгруппированных фолликулярных, мелких (размером с овсяное зерно), плоских или конусовидных, безболезненных папулезных, папулопустулезных или акнеподобных узелков серовато-красноватого цвета или чаще, цвета нормальной кожи. На поверхности узелков могут быть мелкие чешуйки, роговые шипы. Тесно скученные фолликулярные узелки могут напоминать себорейную экзему (eczema scrofulosorum). Высыпания располагаются преимущественно симметрично на боковых поверхностях туловища, ягодицах, лице, изредка на слизистой оболочке губ. Они спонтанно исчезают, однако через некоторое время снова рецидивируют. Субъективные ощущения, как правило, отсутствуют. После лечения туберкулеза внутренних органов рецидивы на коже не наступают. На месте разрешившихся папул остается небольшая пигментация, значительно реже - мелкие точечные рубчики. Реакция Пирке положительная. В последние годы лишай золотушных встречается очень редко.

Диагноз . Диагностика основывается на наличии очагов органного туберкулеза и положительной накожной туберкулиновой реакции методом Моро у 100% больных. Дифференциальный диагноз проводится с сифилитическим лишаем (Lichen syphiliticus), при котором элементы сыпи сочетаются с другими проявлениями сифилитической инфекции и сопровождаются положительными серологическими реакциями РИФ, РИТ, РВ, РПГА.

При остроконечной форме красного плоского лишая цвет папул малиново-красный, некоторые папулы имеют характерные полигональные очертания с центральным западением, сыпь сопровождается зудом

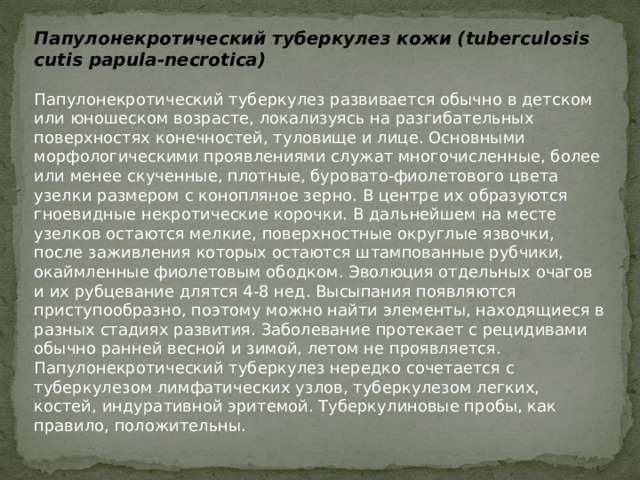

Папулонекротический туберкулез кожи (tuberculosis cutis papula-necrotica)

Папулонекротический туберкулез развивается обычно в детском или юношеском возрасте, локализуясь на разгибательных поверхностях конечностей, туловище и лице. Основными морфологическими проявлениями служат многочисленные, более или менее скученные, плотные, буровато-фиолетового цвета узелки размером с конопляное зерно. В центре их образуются гноевидные некротические корочки. В дальнейшем на месте узелков остаются мелкие, поверхностные округлые язвочки, после заживления которых остаются штампованные рубчики, окаймленные фиолетовым ободком. Эволюция отдельных очагов и их рубцевание длятся 4-8 нед. Высыпания появляются приступообразно, поэтому можно найти элементы, находящиеся в разных стадиях развития. Заболевание протекает с рецидивами обычно ранней весной и зимой, летом не проявляется. Папулонекротический туберкулез нередко сочетается с туберкулезом лимфатических узлов, туберкулезом легких, костей, индуративной эритемой. Туберкулиновые пробы, как правило, положительны.

Различают несколько разновидностей папулонекротического туберкулеза :

1.акнит (acnitis) - папулезную форму, возникающую у школьников в препубертатном и пубертатном периодах и внешне напоминающую вульгарные угри. Элементы сыпи появляются симметрично на лице, реже на коже груди и разгибательных поверхностях верхних конечностей, оставляют после изъязвления глубокие рубцы;

2.folliclis - более глубокую пустулезную разновидность, проявляющуюся фолликулярными поражениями на коже туловища и нижних конечностей у подростков и юношей;

3.acne cachecticorum - папулопустулы с характерными кратероформными язвами и оспенноподобными рубцами. При данной разновидности туберкулиновые пробы отрицательны, что зависит от низкой иммунологической реактивности организма этих больных.

Элементы сыпи располагаются преимущественно на коже предплечий, бедер, голеней, ягодиц и несколько реже на коже лица, туловища и также разрешаются с формированием штампованных рубчиков. У ослабленных, астенизированных больных возможно появление более крупных уплотненных элементов, представляющих папулонекротический туберкулез, трансформирующийся в уплотненную эритему Базена. В этих случаях некротизация и изъязвление менее выражены. Локализуется процесс чаща в области голеней. Заболевание протекает с рецидивами обычно ранней весной и зимой, летом не появляется. Папулонекротический туберкулез нередко сочетается с туберкулезом лимфатических узлов, туберкулезом легких, костей. Туберкулиновые пробы положительные.

Диагноз . Диагностике способствуют наличие характерных штампованных рубчиков, локализация элементов, результаты туберкулиновых проб и гистологических исследований. При дифференциальной диагностике с масляными угрями следует помнить, что последние возникают у лиц, имеющих производственный контакт с маслами и эмульсиями. Эти угри локализуются преимущественно на разгибательных поверхностях верхних и нижних конечностей и проявляются островоспалительными фолликулитами или остиофолликулитами в сочетании с большим количеством комедонов.

Милиарный туберкулез или милиарная диссеминированная волчанка лица (tuberculosis luposa miliaris cutis seu Lupus miliaris disseminatus faciei).

Клиническая картина . Заболевание проявляется высыпанием на коже лица отдельно расположенных бугорков, не сливающихся, размером с мелкую горошину, чечевицу. Консистенция их тестоватая и, подобно туберкулезной волчанке, бугоркам свойственен положительный феномен зонда. При диаскопии также выявляется симптом яблочного желе. Отличаются бугорки от туберкулезной волчанки наличием центрального очага некроза, напоминающего пустулу, и характером течения. Они быстро разрешаются, оставляя легкую пигментацию или едва заметные поверхностные атрофические рубчики. Болеют чаще женщины молодого возраста.

Диагноз . Диагностика основывается на клинической характеристике высыпаний, наличии казеозного некроза и гистопатологической структуры бугорка. Дифференцируют процесс от розацеа, папулезных сифилидов и проявлений папулонекротического туберкулеза. Миллиарные папулезные сифилиды имеют выраженную плотность, сочетаются с другими специфическими симптомами и положительными данными серологических реакций. Папулонекротический туберкулез кожи возникает в более раннем возрасте у детей и подростков. Высыпания папулонекротического туберкулеза не столь множественны, более плотные не образуют феномен зонда и симптом яблочного желе.

Индуративная (уплотненная) эритема Базена (erythema induratum Bazin)

Заболевают обычно женщины 16-40 лет, чаще в молодом возрасте, нередко страдающие одной из форм туберкулеза (туберкулез легких, лимфатических узлов, скрофулодерма, папулонекротический туберкулез). Проявлению заболевания способствуют сопутствующие расстройства кровообращения (акроцианоз, варикозное расширение вен), частое охлаждение нижних конечностей, работа, связанная с длительным пребыванием на ногах. Осенью и зимой возможны рецидивы заболевания.

Индуративная эритема клинически проявляется плотными, глубоко расположенными, медленно увеличивающимися узлами или плоскими обширными инфильтратами синюшно-красного цвета, размером от лесного ореха до томата. Узлы (от 2-4 до 10 и более) залегают глубоко в коже и подкожной клетчатке; пальпация их слегка болезненна. Они располагают, как правило, симметрично, преимущественно на голенях, реже на бедрах, ягодицах, верхних конечностях. Изредка поражена слизистая оболочка рта и носоглотки. Достигнув максимума развития (через несколько недель или месяцев), узлы начинают регрессировать, оставляя после себя кольцевидную атрофию и пигментацию. В части случаев очаги при слиянии подвергаются центральному расплавлению с образованием безболезненных фистулезных изъязвлений с подрытыми краями, покрытыми грязно-серыми грануляциями (язвенная форма индуративной эритемы описана Гетчинсоном и называется гетчинсоновской формой). После заживления язв остаются западающие пигментированные рубцы.

Без лечения заболевание длится месяцами и даже годами, рецидивируя в холодное время года. Узлы могут осложняться лимфангитами, локализующимися радиарно по ходу сосудов. Индуративный туберкулез кожи развивается как гиперергическая форма воспаления при хорошо выраженном иммунитете, поэтому туберкулиновые тесты положительны приблизительно у 60-70% больных.

Профилактика

Заболеваемость туберкулезом кожи непосредственно связана с неблагоприятными воздействиями социальных факторов. Особое значение имеют противотуберкулезные диспансеры, осуществляющие систематическую работу по выявлению начальных форм туберкулеза, учету больных, их своевременному лечению и дальнейшему наблюдению для профилакгики рецидивов. Для получения стойкого клинического излечения, помимо основного курса лечения необходимо проводить профилактическое лечение. Первый профилактический курс рекомендуется назначать через три-четыре мес. после окончания основного курса, второй курс - через 9 мес. после окончания первого. При туберкулезной волчанке профилактическое лечение проводится в течение 3 лет специфическими препаратами курсами по 2 мес. Больным с рассеянными формами профилактическое лечение показано в количестве 2 курсов в течение 3-4 мес. Поскольку рецидивы у больных папулонекротическим туберкулезом и уплотненной эритемой чаще возникают в холодное время года, желательно приурочить начало лечения к этому периоду. Лиц, болевших волчанкой и скрофулодермой, после клинического излечения необходимо систематически наблюдать в течение 5 лет.

Лечение

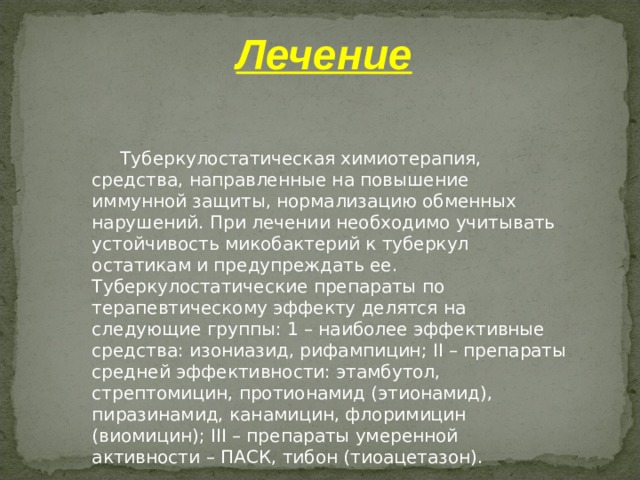

Туберкулостатическая химиотерапия, средства, направленные на повышение иммунной защиты, нормализацию обменных нарушений. При лечении необходимо учитывать устойчивость микобактерий к туберкул остатикам и предупреждать ее. Туберкулостатические препараты по терапевтическому эффекту делятся на следующие группы: 1 – наиболее эффективные средства: изониазид, рифампицин; II – препараты средней эффективности: этамбутол, стрептомицин, протионамид (этионамид), пиразинамид, канамицин, флоримицин (виомицин); III – препараты умеренной активности – ПАСК, тибон (тиоацетазон).

Лечение проводится в два этапа. На первом этапе назначают не менее 3 препаратов в течение 3 мес, а на втором – 2 препарата ежедневно или 2–3 раза в неделю (интермитгирующий способ). Через 3–4 мес обычно меняют комбинацию препаратов для предупреждения лекарственной устойчивости. В дерматологической практике лечение обычно начинают с сочетания рифампицина и изониазида, иногда к этому добавляют пиразинамид. Затем эти препараты заменяют стрептомицином, этамбутолом, ПАСК. Основной курс длится в среднем 10–12 мес. На язвенные дефекты назначают присыпки с ПАСК, изониазидом.

Патогенетическая терапия включает витамины (особенно группы В), антиоксиданты (а-токоферол, тиосульфат натрия, дибунол), иммуномодуляторы (нуклеинат натрия, тималин), анаболические стероиды, физиотерапевтические мероприятия (УФ-облучение в субэритемных дозах, электрофорез), лечебное питание. После основного курса лечения проводится противорецидивное лечение по 2 мес – весной и осенью в течение 3 лет при локализованных формах и 5 лет при диссеминированных. При клиническом излечении, подтвержденном гистологически, требуется диспансерное наблюдение с двукратным осмотром в год в течение 5 лет, после чего больного снимают с диспансерного учета.