2. Цели и функции туризма.

Цели туризма:

1. оздоровительная (восстановление духовных и физических сил человека и лечение).

2. познавательная ( совершенствование и углубление знаний о природе, истории, культуре)

3. спортивная (подготовка и участие в соревнованиях и играх, в сопровождении тренеров и в качестве зрителей)

4. профессионально-деловая (бизнес поездки, семинары и т.д.)

5. религиозная (паломничество, культовые, культово-исторические)

6. гостевая и ностальгическая (посещение родственников)

7. иные.

3. Понятия «путешествие» и «путешественник», «турист» и «туризм».

Путешествия и туризм – два неразрывно связанных понятия, которых описывают определенный образ жизнедеятельности человека.

Путешествие – это термин обозначающий перемещение людей в пространстве и времени независимо от цели такового. Любой человек совершающий путешествие независимо от целей, направлений и средств передвижений, временных промежутков.

В отношении места посещения путешественник является посетителем (гостем, иногородним, иностранец). В свою очередь гостем он может быть:

1. прошенные и непрошенным

2. возникающим спонтанно

3. непрошенным (их относят к категории врагов)

Путешественник конечной целью своего маршрута всегда ставит возращения на Родину. Этим он отличается от мигранта.

Экскурсант – это посетители прибывающие в месте посещения менее 24 часов и, не используя при этом ночевку.

Чаще всего путешественники не тратят собственные материальные средства. Путешественник – это чаще всего профессия, которая служит источником существования или является работой.

Туризм – это частный случай путешествия. Туризм в отличие от путешествия испытывает сильное влияние от экономики и политики.

Туризм – это временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну или другую местность в пределах своей страны, в свободное время, в целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечебных, гостевых, познавательных, религиозных или профессиональных – деловых целях, но без занятия в месте временного пребывания работой, оплачиваемой из местного финансового источника.

4 основных критерия:

1. временное перемещение людей.

2. целевой (турист преследует какую-либо цель)

3. деятельный (не имеет права на работу)

4. пространственный.

Существует 5 признаков (основных) отграничивающих туризм от путешествия:

1. временное перемещение и посещение дестинации и непременное возращения обратно.

2. дестинация – это другая местность отличная от места постоянного проживания индивидуума или другая страна.

3. Цели туризма сугубо личные.

4. Совершение туристической поездки в свободное время (кроме делового туризма)

5. запрещение туристу заниматься в дестинации деятельностью оплачиваемой из местного финансового источника.

4. Влияние на туризм политики; влияние туризма на природную и культурную среду.

Значительное влияние на развитие туризма оказывают политико-правовые факторы: политическая обстановка в мире и отдельных странах; политика открытия границ; смягчение административного контроля в сфере туризма; унификация налоговой и денежной политики.

Туристская активность существенно зависит от политической обстановки. Стабильное политическое положение способствует развитию туризма и, наоборот, напряженная обстановка обусловливает низкие темпы его роста и даже свертывание. Некоторые вооруженные конфликты (например, ближневосточные 1967 г. и 1973 г.) совпадают с экономическими кризисами. Накладываясь друг на друга, они взаимно усиливают свое негативное воздействие на туризм.

Серьезную угрозу туризму представляет терроризм и экстремизм. Так, практически не поддаются оценке негативные последствия для международного туризма в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 г. в США. В абсолютных величинах число путешествующих в 2001 г. составило 689 млн. человек против 697 млн. в 2000 г. (снижение на 1,3 %). Последний раз сокращение этого показателя было отмечено в 1982 г., когда оно составило 0,4 %. В течение последующих лет объем туристских прибытий в целом по миру неуклонно возрастал. В странах, где туризм оказывает большое влияние на национальную экономику, экстремисты в качестве объектов нападения могут выбирать туристов для оказания политического давления на правящие круги (как это произошло, например, в Египте в 1997 г.).

Изменение политической карты мира, произошедшее в Европе в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в., открытие границ и переход к рыночным преобразованиям стран СНГ и Восточной Европы предопределили увеличение туристских потоков из этих государств. Одновременно некоторые страны Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша) заняли ведущие позиции по приему гостей.

Меры Евросоюза по становлению в Европе единого рынка без внутренних границ со свободным перемещением капитала, товаров, услуг, людей, унификацией налоговой политики, введением единой валюты создают все предпосылки для интенсивного развития туризма в этом регионе.

Не только на туризм, но и сам туризм оказывает влияние на социальные, культурные и образовательные факторы. Именно туризм открыл доступ к историческим и культурным достопримечательностями.

Определение понятия «поход». Классификация туристских походов.

Что мы понимаем под термином «поход»? Определим это важнейшее для нашего предмета понятие. Туристский поход – это короткое по продолжительности путешествие (в большинстве случаев от 1-2-х до 15-20 дней) с активными способами передвижения (пешком, на лыжах, на велосипеде, на гребных судах) по всему маршруту. Таким образом, поход это всего лишь частный случай (разновидность) туристских путешествий, где туристы передвигаются по маршруту за счет их мышечной силы. Следовательно, иные виды путешествий, где для передвижения по маршруту туристы используют любые типы транспорта или животных (вьючных, ездовых), строго говоря «походом» не являются.

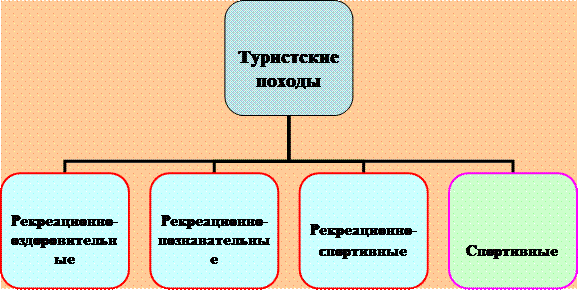

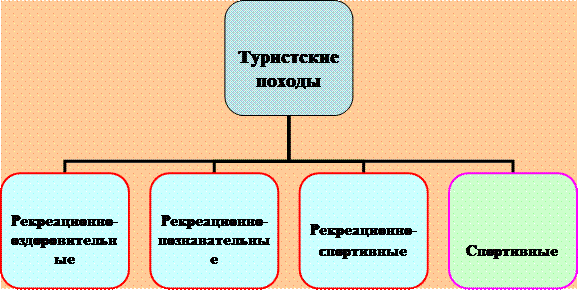

Как принято классифицировать туристские походы? Как и в материале предыдущих лекций классификацию начнем с важнейшего основания – цели похода (Рис. 1). Туристские походы, согласно своей цели, подразделяются на походы рекреационные (учебно-рекреационные) и походы спортивные (учебно-спортивные). Учитывая ранее указанную классификацию рекреационного туризма (лекция 2), мы можем, в свою очередь, рекреационные походы подразделить на походы рекреационно-оздоровительные (их в литературе принято называть просто оздоровительными), рекреационно-познавательные (например, экологические походы), рекреационно-спортивные (например, приключенческие). Доминирующими целями рекреационно-оздоровительных походов являются – полноценный отдых и оздоровление их участников. Перед рекреационно-познавательными походами, кроме того, ставятся еще и познавательные (образовательные) цели и задачи.

В рекреационно-спортивных походах активный отдых участников реализуется в преодолении сложного маршрута, содержащего естественные препятствия (спортивный компонент). При этом участники похода не ставят для себя далеко идущих спортивных целей, не стремятся получить спортивное звание, участвовать в соревнованиях. Их цель – «впрыснуть» в кровь адреналин средствами спортивного туризма, «круто» изменить на время размеренное течение жизни. В учебно-рекреационных походах главной целью является обучение участников необходимой туристской технике и тактике проведения походов, а так же овладение участниками методикой проведения рекреационных походов (подготовка будущих туристских специалистов в походных условиях).

Доминирующей целью спортивных походов является совершенствование возможностей участников в преодолении классифицированных маршрутов и повышение их спортивного мастерства, квалификации. В учебно-спортивных походах, кроме того, преследуется цель обучения участников разнообразной туристской технике (технике преодоления естественных препятствий) и методике проведения спортивных походов (подготовка инструкторов спортивного туризма в походных условиях). Спортивные походы дополнительно классифицируются по их категории сложности, о чем мы будем говорить ниже.

На основании способа передвижения любые походы (рекреационные и спортивные) подразделяются на четыре вида: пешеходные (в горах – горно-пешеходные), лыжные, водные и велосипедные. В случае спортивного туризма только данные четыре вида походов включены в разрядные требования Единой спортивной классификации (ЕСК) Республики Беларусь и только их касаются принятые в Республике Беларусь «Правила проведения спортивных туристских походов» (в дальнейшем «Правила»). В то же время, в Российской Федерации в спортивную классификацию включены нормативы по 10 видам туризма: пешеходному, лыжному, горному, водному, велосипедному, авто-мототуризму, спелеотуризму (путешествия в пещеры), парусному (разборные суда), конному и комбинированному. По результатам соответствующих походов присваиваются спортивные разряды и звания.

Рис. 1 Классификация туристских походов на основании цели их проведения.

На основании продолжительности похода (в днях) все походы можно подразделить на походы выходного дня и многодневные походы.Поход с активными способами передвижения, но не предусматривающий организации ночлега собственно походом не является – это т.н. туристская прогулка. Поход, предусматривающий организацию одного двух ночлегов (обычно, осуществляемый в выходные дни) принято называть походом выходного дня. В подавляющем большинстве случаев походы выходного дня организуются с целью оздоровления и отдыха участников. Кроме того, они могут преследовать учебные цели (как в случае походов с изучающими туризм студентами) и тренировочные цели (как часть программы подготовительного периода перед осуществлением спортивных походов). Многодневные походы могут быть как рекреационными походами, так и спортивными.

Понятие естественных препятствий в туризме и их классификация.

Преодоление естественных препятствий на маршруте спортивного туристского похода продиктовано самой сущностью спортивного туризма и является важнейшим мотивом, побуждающим людей заниматься данным видом деятельности. Соответственно маршрут спортивных туристских походов отличается от маршрута оздоровительных походов, прежде всего, тем, что включает в себя обязательный набор естественных препятствий различной категории трудности, определяющих, в конечном итоге, категорию сложности походов. Преодоление естественных препятствий на маршрутах рекреационных туристских походов, напротив, не соответствует их главным целям: полноценному отдыху, оздоровлению участников, выполнению экскурсионно-познавательной программы мероприятия. Поэтому к маршруту рекреационного похода не предъявляются обязательные требования по технической сложности. Однако, даже участникам рекреационно-оздоровительных, рекреационно-познавательных походов, в зависимости от характера местности, по которой проложен маршрут, зачастую приходится преодолевать те или иные природные преграды. Например, выходя на маршрут экологического похода с целью ознакомления с флорой и фауной болотных экосистем Беларуси, участники похода неминуемо столкнуться с необходимостью движения по заболоченным участкам местности – одной из разновидностей естественных препятствий в туризме. Таким образом «естественное препятствие» – это важнейшая категория активного туризма в целом, как вида деятельности, которая требует обязательного определения.

Итак, что же является естественным препятствием на маршруте похода? К сожалению, дать точное определение понятию «препятствие» в туризме достаточно проблематично. Как и многие, применяемые в туристской деятельности понятия, оно определяется исходя из логики данной деятельности, на основании конкретных примеров. Так, отдельное поваленное дерево, лежащее поперек лыжни, несомненно, является препятствием для движения лыжника в походе, и он его преодолевает одним из способов, исключающих поломку лыжи (например, наступив колодкой лыжи на дерево и перенося целиком вторую лыжу через него). В то же время, данное отдельное препятствие не существенно с точки зрения оценки технической сложности лыжного туристского маршрута в целом: оно фактически не снижает скорости движения группы, не требует применения особенной тактики преодоления и т.д. Рассмотрим другой пример: протяженный участок движения по лесной просеке, с многочисленными упавшими деревьями, локальными лесными завалами (буреломами) и выраженным холмистым рельефом. Чтобы пройти такой участок в лыжном походе туристы применяют целый комплекс специфических для движения с рюкзаком технических и тактических приемов: преодоление лесных завалов в лыжах и без лыж; подъемы на склон «елочкой», «лесенкой»; спуск со склона на лыжах с торможением; движение первых, прокладывающих лыжню участников, без рюкзака и т.д. Такой участок маршрута существенно снижает среднюю скорость движения группы, влияет на график движения группы по маршруту. То есть он, несомненно, является естественным препятствием, значимым для определения технической сложности маршрута спортивного или рекреационного похода и, среди прочих, он определяет категорию сложности спортивного лыжного похода.

На основании вышеприведенного примера, можно говорить о понятии естественного препятствия вообще (в смысле любой «помехи» для движения туриста) и о понятии классифицированного препятствия, определяющего категорию сложности спортивного похода. В туризме техническую сложность маршрута определяют именно классифицированные препятствия и в дальнейшем, мы будем вести речь только о данной их разновидности. Сформулируем понятие классифицированных препятствий, как природных и искусственных преград для движения туристской группы, определяющих техническую сложность маршрута. Эффективное и безаварийное преодоление данных преград требует применения специфической туристской техники и тактики.

Какие основания используют в туризме для классификации препятствий на маршрутах походов? Во-первых, в туризме все препятствия принято классифицировать на основании их протяженности (см. ниже, в этом разделе). Во-вторых, в спортивном туризме препятствия на маршруте разделяют на основании их категории трудности – от не категорийных препятствий и препятствий 1-й категории трудности (наименее технически сложные), до препятствий шестой категории трудности (наиболее технически сложные). Принципы оценки категории трудности препятствий (классифицированных участков) указаны в разделе 3 данной лекции. В-третьих, препятствия на маршруте похода могут быть разделены на основании их происхождения на две категории: естественные (природные) и искусственные (созданные в результате деятельности человека). Конечно, туристы сталкиваются в основном с преодолением на маршруте естественных (природных) препятствий. Однако можно привести и характерные иные примеры. Так в пеших походах туристам нередко приходится преодолевать мелиоративные каналы, в водном походе нередки случаи обноса плотин или преодоления искусственно созданных участков со сложным течением (созданных за счет сужения русла реки теми же плотинами, опорами мостов и пр.).

На какие категории принято разделять естественные препятствия исходя из их протяженности? В практике туризма естественные препятствия маршрута принято разделять на локальные и протяженные препятствия. Конечно, не возможно определить точные рамки (протяженность в метрах) за которыми локальное препятствие «трансформируется» в протяженное препятствие. Например, заболоченный участок, протяженностью несколько сотен метров, переправу через реку и т.д. можно смело, отнести к локальным препятствиям. А какого размера препятствия следует отнести к разряду «протяженные»? Не ясно. В данном случае выйти из ситуации поможет не измерение протяженности препятствия в метрах и километрах, а как ни странно, рассмотрение вопроса о применяемой для его преодоления технике. Из всех разновидностей туристской техники (см. лекцию «Техника и тактика туризма»), для преодоления протяженных препятствий на маршруте туристами применяется преимущественно техника передвижения(экономичного, без лишней траты энергии). Примерами протяженных препятствий в лыжных и пеших походах будут являться: значительные участки с глубоким снежным покровом (требуют продолжительного, монотонного прокладывания лыжни); значительные участки легкопроходимых болот (продолжительное движение по воде и кочкам). Преодоление локальных препятствий на маршруте, напротив, требует за редким исключением применения комплекса разнообразной туристской техники, включая и технику страховки. Вернемся к вышеприведенным примерам локальных препятствий пешего похода. В случае перехода через реку, горный ручей без моста туристы могут применить технику переправы вброд или по клади с наведением страховочных перил (используется техника передвижения вброд, по бревну и техника перильной страховки). В примере преодоления локального участка болот средней проходимости или труднопроходимого болота туристы могут использовать технику укладки гати и передвижения по гати с дополнительной организацией страховки.