Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Калининграда гимназия №40 имени Ю. А. Гагарина

Научно-практическая конференция «Поиск и творчество»

Секция: Биология

Тема: Пищеварение «Инвитро». Ферменты.

Автор: Федоров Глеб Сергеевич

ученик 11 «Е» класса МАОУ гимназии №40 им Ю.А. Гагарина г. Калининграда Научный руководитель: Поташко Ирина Витальевна учитель химии и биологии высшей категории МАОУ гимназия №40им.Ю.А Гагарина

Калининград

2021 г

Открытая ученическая научно-практическая конференция

«Поиск и творчество»

Информация о работе участников конференции

| Секция, для участия в которой направлена работа | Секция Биология |

| Название работы | Пищеварение «Инвитро». Ферменты |

| ФИО автора (ов) полностью | Фёдоров Глеб Сергеевич |

| Название ОУ | МАОУ гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина |

| Класс обучения | 11 «Е» класс |

| Дата рождения (число, месяц, год) | 25.05.04 |

| Адрес регистрации | г. Калининград ул. Елизаветинская д.3 кв. 307 |

| Адрес фактического проживания (с индексом) | г. Калининград ул. Елизаветинская д.3 кв. 307 |

| Контактный телефон | м.т. ученика 89114515024 м.т учителя 89114829763 |

| Научный руководитель ФИО (ученая степень, звание, должность, основное место работы) | Поташко Ирина Витальевна Учитель биологии и химии высшей категории МАОУ гимназия №40 имени Ю.А.Гагарина |

| Какие собственные исследования представлены в работе (опишите кратко, не более 0,3 страницы , шрифт Times New Roman, 12) | В работе проведены исследования условий работы ферментов пищеварительных соков и слюны при расщеплении органических веществ ( белка и крахмала). Проведены опыты о влиянии антибиотика и солей тяжелых металлов на способность ферментов слюны и желудочного сока к гидролитическому расщеплению органических веществ. Изучены влияние температурного режима и кислотности среды на активность ферментов. Доказана информативность системы «фермент- фактор среды» фермент-это индикатор, данную связь можно использовать для оценки влияния разных загрязнителей на организм через инактивацию ферментов.

|

АННОТАЦИЯ

Автор: Федоров Глеб Сергеевич, МАОУ гимназия №40 им. Ю. А. Гагарина г. Калининград, 11 класс.

Тема работы: Тема: Пищеварение «Инвитро». Ферменты.

Руководитель: Поташко Ирина Витальевна, учитель химии и биологии высшей категории МАОУ гимназии №40 им. Ю. А. Гагарина

Цель: Изучение условий работы и влияния различных факторов на свойства пищеварительных ферментов в разных отделах пищеварительной системы

В ходе работы был изучен теоретический материал по составу, свойствам и классификации ферментов, по условиям работы пищеварительных ферментов гидролаз. Выбрана методика и проведен эксперимент по изучению условий работы ферментов и влияние негативных факторов (солей тяжелых металлов, антибиотиков) на способность ферментов слюны и желудочного сока к гидролитическому расщеплению органических веществ. Доказали опытным путем, что проявление активности ферментов амилаз может быть в качестве индикатора, определяющего воздействия химических факторов на организм человека.

Содержание

Введение…………………………………………………………………...…………………..3

Глава I . Теоретическая часть

1.Пищеварение.Типы пищеварения………………………………………………………....5

1.1. Строение и свойства ферментов ……………………………………………..................6

1.2. Факторы, влияющие на активность ферментов……………………………………......7

1.3.Классификация и свойства ферментов.…………………………………………………8

2. Состав слюны. Пищеварительные ферменты……………………………………………9

Глава II. Практическая часть………………………………………………………………..11

Заключение.………………………………………………………………………………….17

Приложения………………………………………………………………………………….19

Литература…………………………………………………………………………………...24

Введение

Актуальность выбранной темы

В свое время великий медик Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы едим».

Он придерживался мнения, что болезни человека — это результат нарушения питания.

По данным формы ФСН № 12, в 2019 г. доля болезней органов пищеварения в структуре общей заболеваемости в разрезе возрастных категорий остается стабильной на протяжении пяти лет и составила: у детей 0-14 лет – 3,6 %, подростков 15-17 лет – 4,7 %, взрослых (18 лет и старше, трудоспособное население) – 6,8 %, старшего населения – 8,0 %. При этом вклад первичной заболеваемости в общую в 2019 г. составил у детей 0-14 лет 60,7 %, у подростков 15-17 лет – 43,8 %, у взрослых и старшего поколения – 12,9 % и 7,9 % соответственно. [ 6. Статистика. Болезни органов пищеварения. Цифры и факты.

https://niioz.ru/]

В структуре заболеваний органов пищеварения во всех возрастных группах преобладают гастриты и дуодениты, на втором месте у детей и подростков – другие болезни кишечника, у взрослых, в том числе у населения старше трудоспособного возраста, – болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей. [1. Статья. «Физиология пищеварения». https://www.grandars.ru/college/medicina/fiziologiya-pishchevareniya.html].

Если вам приходилось обращаться к врачам гастроэнтерологам, то вы не понаслышке знаете о заболеваниях пищеварительной системы и понимаете какое значение для вашего здоровья имеет правильное питание, состав употребляемой пищи, количество пищи, режим питания. Лечение любого заболевания не обходится без составления соответствующего рациона. Но это не означает, что правильное питание становится актуальным лишь после появления каких-либо признаков заболевания. Чтобы не допустить проблем с пищеварением, нужно разобраться с физиологией пищеварения и изучить условия работы ферментов на разных этапах пищеварения.

Система «фермент-фактор среды» достаточно информативна. Во-первых, ферменты имеют белковую природу, а во-вторых - они проявляют каталитические свойства, влияют на скорость биохимических реакций. В качестве индикатора, определяющего воздействия химических факторов на организм человека, является проявление активности ферментов амилаз. Амилазы-ферменты слюны. При воздействии разных факторов: кислотности среды, температуры, концентрации ионов –активаторов, ионов-ингибиторов, концентрации субстрата, происходит изменения активности ферментов. В ответ на воздействие химических факторов включаются различные механизмы в организме человека, происходит снижение ферментативной активности – это ответная реакция организма на загрязнители разной природы.

Нас заинтересовала проблема влияния некоторых факторов (кислотность среды, антибиотики, температура, соединения тяжелых металлов) на работу ферментов гидролаз пищеварительной системы.

Так состав употребляемой пищи, лекарства, никотин, алкоголь, все это может влиять на работу пищеварительных ферментов, состав и свойства слюны, состав и свойства пищеварительных соков.

Гипотеза:

Состав пищи, употребляемые лекарственные препараты, наличие токсических веществ (солей тяжелых металлов, антибиотиков.) - приводит к инактивации ферментов слюны, также нарушению свойств ферментов в желудке и кишечнике.

Тема: Пищеварение «Инвитро». Ферменты.

Цель: Изучение условий работы и влияния различных факторов на свойства пищеварительных ферментов в разных отделах пищеварительной системы

Задачи:

1) Изучить строение, свойства и классификацию ферментов, условия работы.

2) Изучить свойства и условия работы пищеварительных ферментов – гидролаз.

3) Изучить состав человеческой слюны. Пищеварительного сока в желудке и кишечнике.

4) Исследовать условия работы ферментов пищеварительных соков и слюны при расщеплении органических веществ (белка и крахмала).

5) Провести опыты о влиянии антибиотика и солей тяжелых металлов на способность ферментов слюны и желудочного сока к гидролитическому расщеплению органических веществ.

Методы работы:

1.Анализ научной литературы.

2.Экспериментальный.

Объект исследования: Слюна, ферменты желудочного сока и кишечного сока.

Предмет исследования: активность пищеварительных ферментов гидролаз при

воздействии: разной кислотности, антибиотика, ионов тяжелых металлов, повышении температуры.

Теоретическая часть

1. Пищеварение — важнейший физиологический процесс, в результате которого сложные пищевые вещества пищи под воздействием механической и химической обработки превращаются в простые, растворимые и, следовательно, усвояемые вещества. Дальнейший их путь — использование в качестве строительного и энергетического материала в организме человека.

Физические изменения пищи состоят в ее размельчении, набухании, растворении. Химические — в последовательной деградации питательных веществ в результате действия на них компонентов пищеварительных соков, выделяемых в полость пищеварительного тракта его железами. Важнейшая роль в этом принадлежит гидролитическим ферментам. [ 2. Л. Страйэр Биохимия . Основы биохимии. Том 1.М.Мир.Пер с английского .1984].

Типы пищеварения

В зависимости от происхождения гидролитических ферментов пищеварение делится на три типа: собственное, симбионтное и аутолитическое.

Собственное пищеварение осуществляется ферментами, синтезированными организмом, его железами, ферментами слюны, желудка и поджелудочного соков, эпителия топкой кишки.

Симбионтное пищеварение — гидролиз питательных веществ за счет ферментов, синтезированных симбионтами макроорганизма — бактериями и простейшими пищеварительного тракта. Клетчатка пищи у человека из-за отсутствия соответствующего фермента в секретах желез не гидролизуется (в этом заключается определенный физиологический смысл — сохранение пищевых волокон, играющих важную роль в кишечном пищеварении), поэтому переваривание ее ферментами симбионтов в толстой кишке является важным процессом.

Аутолитическое пищеварение осуществляется за счет ферментов, которые вводятся в организм в составе принимаемой пищи.

Гидролиз питательных веществ может происходить внутри- и вне клеток:

-

Внутриклеточное пищеварение осуществляется за счет клеточных ферментов, вещества поступают в клетку фагоцитозом и потом гидролизуются.

-

Внеклеточное (полостное и пристеночное) пищеварение происходит ферментами слюны, желудочного сока и сока поджелудочной железы в полостях пищеварительного тракта.[1. В. М. Покровский , Г. Ф. Коротько .Физиология человека. Издательство «Медицина» Учебник. 2001г. ]

1.1 Строение и свойства ферментов

Ферменты имеют большую молекулярную массу: 10 000 до 1 000 000 дальтон, и им присущи все физические и химические свойства белков.

В природе существуют как простые (протеины), так и сложные (протеиды) ферменты. Таким образом, по строению различают две группы ферментов - протеины и протеиды.

Протеины состоят только из белковой молекулы (например, ферменты пепсин, трипсин, уреаза, лизоцим, фосфатаза).

Большинство природных ферментов - сложные белки (протеиды). Они содержат белковую часть - апофермент и активное вещество небелковой природы - кофермент (коэнзим, кофактор, простетическую группу). Коферментом может быть вещество как неорганической, так и органической природы небольшой молекулярной массы (производные витаминов, нуклеотидов, ионы металлов ит.д.).

Коферменты являются активной частью фермента и выполняют разнообразные функции. Они могут выступать либо переносчиками различных функциональных групп, либо активаторами ферментов.

В структуре белковой молекулы фермента различают 2 центра:

1. Активный центр, служащий для связи фермента с субстратом. Он определяет специфичность и каталитическую активность фермента.

2. Аллостерический центр, являющийся местом связывания с ферментом активаторов (повышают активность ферментов) или ингибиторов (понижают активность ферментов).

При изменении структуры фермента нарушается структура активного или аллостерического центра, в результате чего исчезает ферментативная активность.

Около 1/3 всех известных ферментов содержат ион металла или активируется ионами металлов. Прочность связи металла с белковой частью молекулы колеблется в широких пределах. Одни ферменты в процессе их выделения ион металла из-за диссоциации теряют, другие ферменты его при очистке сохраняют - это металлоферменты (металлопротеины).

1.2 Факторы, влияющие на активность ферментов

Эффективность действия ферментов зависит от ряда факторов: температуры (оптимальная температура обычно лежит в пределах 30 - 50 °С), рН среды, некоторых специфических веществ, называемых активаторами и ингибиторами, а также от концентрации фермента и субстрата.

-

Поскольку ферменты имеют белковую природу, они термолабильны и при повышении температуры из-за необратимой денатурации теряют свою природную пространственную структуру, а, следовательно, и биологическую активность.

-

При изменении величины рН среды активность ферментов снижается, так как изменяется заряд белковой молекулы и нарушается структура активного центра.

-

С ростом концентрации субстрата скорость ферментативной реакции увеличивается до определенного предела - до тех пор, пока не будут заняты все активные центры фермента

-

С повышением концентрации фермента увеличивается и скорость химической реакции

-

Активаторы повышают скорость химической реакции за счет увеличения активности фермента. Ими могут быть ионы металлов (Na+, К+ , Са2+, Мg2+, Mn2+, Со2+, Ni2+), а также некоторые анионы, например Сl-.

( Ионы Сl- активируют амилазу слюны, расщепляющую крахмал с образованием декстринов и мальтозы.)

-

. Ингибиторы угнетают активность фермента. Иногда одно и то же вещество при различных концентрациях может быть и активатором, и ингибитором. Ионы тяжелых металлов (Аg+, Нg2+, Рb2+ ) угнетают активность почти всех ферментов.

[ 3. Биологическая библиотека. БИОХИМИЯ - Основные регуляторы и биологические жидкости человеческого организма 2016 https://lifelib.info/biochemistry/biochemistry_1/6.html.]

1.3 Классификация ферментов

Известно около 3 000 различных ферментов. По современной классификации ферменты делят на 6 классов.

-

Оксидоредуктазы. Окислительно-восстановительные ферменты.Катализируют окисление или восстановление различных химических веществ.

-

Трансферазы. Катализируют перенос различных групп с одной молекулы к другой, например, фосфорилирование, переаминирование.

-

Гидролазы. Катализируют реакции гидролиза, играют важную роль в пищеварении. В биохимии пищеварения важная роль принадлежит ферментам пепсину, химиотрипсину, карбоксипептидазе, осуществляющим расщепление белка по мере того, как он продвигается по пищеварительному тракту. Карбогидразы катализируют гидролиз полисахаридов. Амилазы -группа ферментов, гидролизующих крахмал с образованием декстринов и мальтозы. Малътаза расщепляет мальтозу. Липаза катализирует гидролиз жиров с образованием свободных жирных кислот и глицерина.

-

Лиазы. Катализируют реакции расщепления связей между атомами С - С, С - О, С - N, С - Наl и др. Декарбоксилазы катализируют отщепление СO2 от органических кислот.

-

Изомеразы. Катализируют структурные изменения в пределах одной молекулы органического соединения.

-

Лигазы. Катализируют образование связей С - О, С - S, С - N, С - С. При этом из более простых молекул образуются более сложные. К этой группе относятся ферменты, участвующие в превращениях аминокислот и в удлинении углеродной цепи органических соединений. [ 3. Биологическая библиотека. БИОХИМИЯ - Основные регуляторы и биологические жидкости человеческого организма 2016 https://lifelib.info/biochemistry/biochemistry_1/6.html.]

2.Состав слюны

Слюна – вязкая биологическая жидкость организма, является динамической средой, в которой протекают физиологические процессы, р Н слюны от 5,8-7,6 и ее состав меняется в зависимости от скорости ее секреции.

Слюна состоит почти на 99 % из воды, и 1% минеральные и органические вещества. Сложный секрет содержит соли различных кислот, микроэлементы и катионы некоторых щелочных металлов, лизоцим, ферменты амилазу и мальтазу, расщепляющие углеводы, а также другие ферменты, некоторые витамины. Также состав секрета слюнных желез меняется в зависимости от характера раздражителя.

В среднем за сутки выделяется 1--2,5 л слюны. Слюна смачивает полость рта, способствуя артикуляции, обеспечивает восприятие вкусовых ощущений, смазывает пережёванную пищу. Кроме того, слюна очищает полость рта, обладает бактерицидным действием, предохраняет от повреждения зубы.

В полости рта образуется смешанная слюна или ротовая жидкость, состав которой отличается от состава смеси секретов желез, так как в ротовой жидкости присутствуют микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности и различные компоненты пищи, компоненты зубного налета и зубного камня.

2.2.Ферменты

Слюна, содержит пищеварительные ферменты: α-aмилаза и мальтазу, а также непищеварительные ферменты: калликреин и лизоцим.

- Амилаза-- фермент, гликозил-гидролаза, расщепляющий крахмал до олигосахаридов, относится к ферментам пищеварения. Диастаза, фермент, расщепляющий крахмал до мальтозы.

- Мальтаза - или кислая б-глюкозидаза , фермент гликозил-гидролаза, катализирующая гидролиз мальтозы на две молекулы глюкозы. У человека мальтаза входит в состав слюны, кишечного сока, присутствует в крови и печени. Очень богаты мальтазой дрожжи.

-Калликреин - представитель группы ферментов, присутствующих в крови и других жидкостях организма, которые влияют на ряд глобулинов плазмы.

-Лизоцим -- антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, разрушающий клеточные стенки бактерий путём гидролиза пептидогликана клеточной стенки бактерий муреина.

[5. Статья: Физиология пищеварения. https://studbooks.net/2469596/meditsina/fermenty_slyuny ]

α-Амилаза развивает свою активность в широком диапазоне рН 3.8-9.4 с оптимальным действием при нейтральных значениях рН. a-Амилаза слюны начинает расщепление крахмала или гликогена в ротовой полости, но она быстро теряет свойства в кислой среде желудочного сока (при значении рН

Желудочный сок

Желудочный сок — это прозрачная жидкость, большая часть которого это вода- до 99,5%, 0,4-0,5% соляной кислоты и 0,3-0,4% плотных веществ. Он имеет кислую реакцию (рН 1,0-2,5). В состав желудочного сока входят неорганические (ионы Na+, К+, Са2+, СI-, НСО-3) и органические вещества (слизь, конечные продукты метаболизма, ферменты).Ферменты его составе, переваривающие белки, — пепсин, химозин и жиры — липаза. Пепсины ферменты класса протеаз, гидролизующие белки при рН 1,5-2,0 с максимальной скоростью.

В сутки у человека выделяется 1,5-2,5 л желудочного сока.

Соляная кислота способствует денатурации и набухание белков и их последующему расщеплению пепсинами, активирует пепсиногены, создает кислую среду. Соляная кислота оказывает антибактериальное действие на желудочный сок и регулирует деятельность пищеварительного тракта.

Химозин действует на белки молока. Данный фермент может работать в любой среде — слабокислой, нейтральной и щелочной.

Желудочная липаза — фермент очень малой переваривающей силы, она действует главным образом на эмульгированные жиры.

Приложение 1. Таблица: Ферменты желудочно-кишечного тракта. [4. Статья. «Физиология пищеварения». https://www.grandars.ru/college/medicina/fiziologiya-pishchevareniya.html].

Кишечный сок

Кишечный сок представляет собой мутную, достаточно вязкую жидкость, продукт деятельности всей слизистой оболочки тонкой кишки.

В кишечном соке более 20 различных ферментов, принимающих участие в пищеварении: энтерокиназа, несколько пептидаз, щелочная фосфатаза, нуклеаза, липаза, амилаза, лактаза и сахараза и другие. Основные ферменты :липаза расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот, трипсин и хемотрипсин белки до аминокислот, амилаза крахмал до глюкозы, сред в которой работают ферменты слабо-щелочная, температура 37°С.

Практическая часть

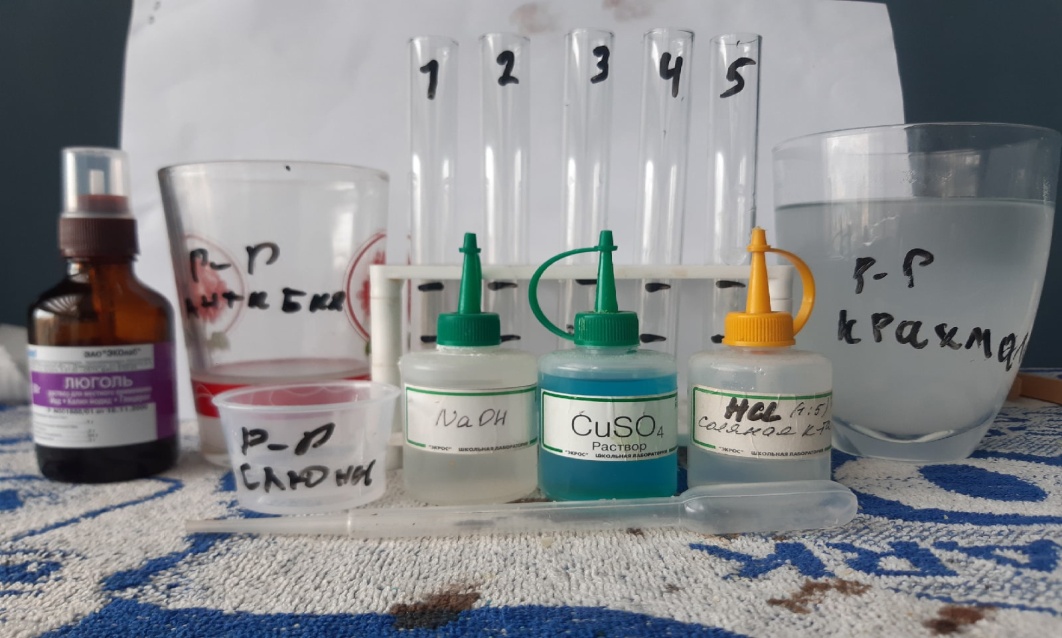

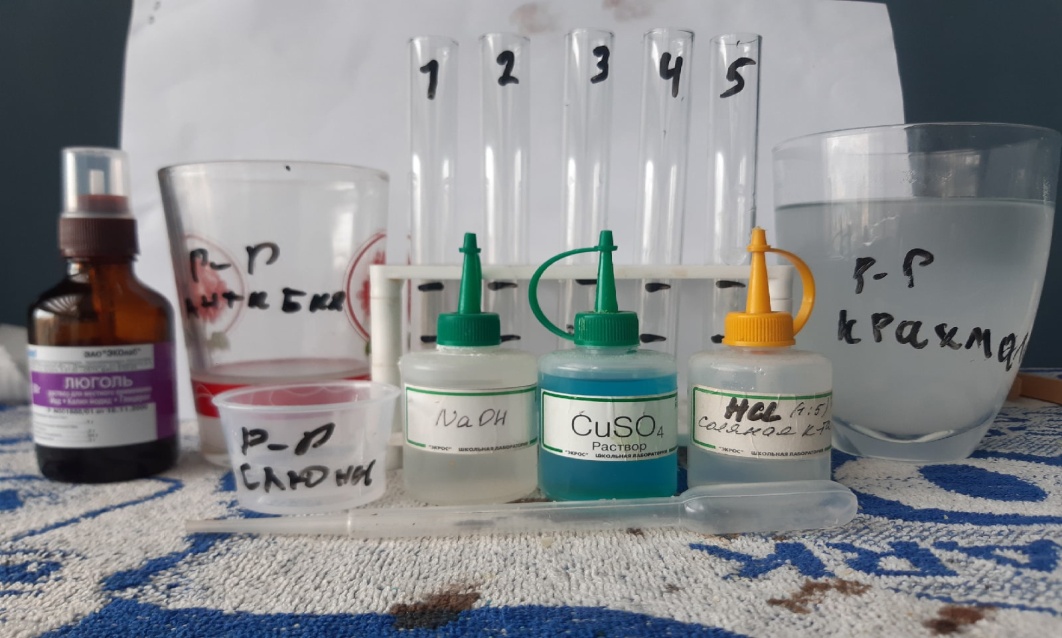

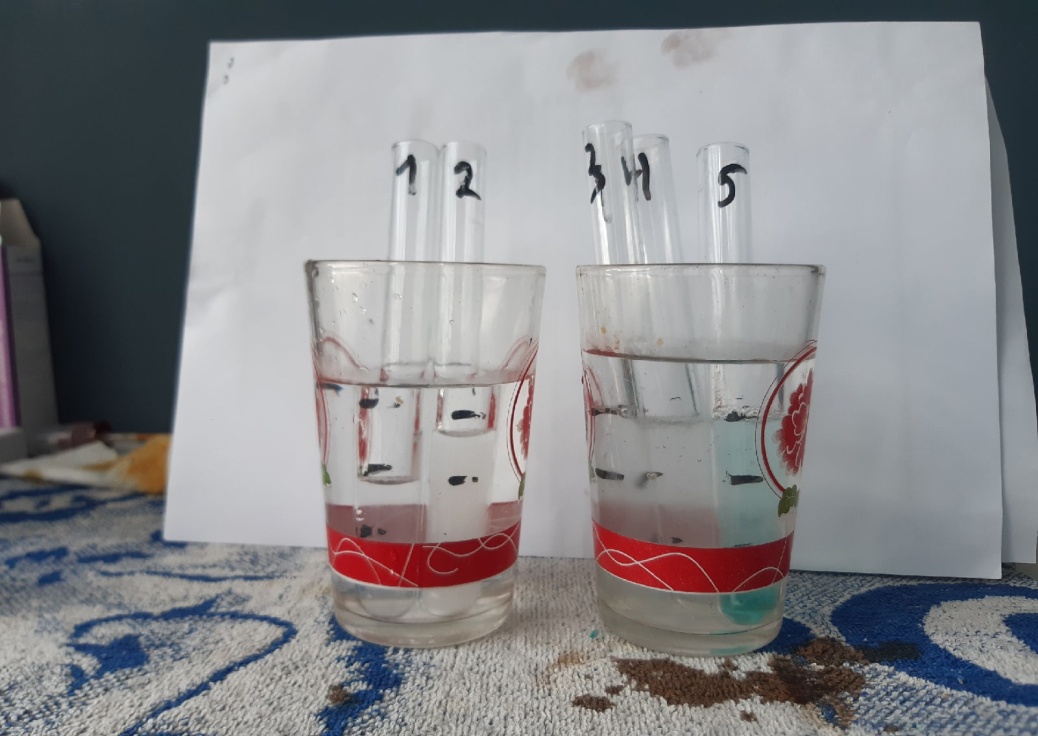

Опыт №1 Влияние различных факторов на свойства ферментов слюны к гидролитическому расщеплению крахмала.

Цель: Изучение влияния антибиотиков, солей тяжелых металлов, кислотности среды на свойства ферментов слюны.

Оборудование и реактивы: пробирки, пипетки, штатив для пробирок, раствор Люголя раствор крахмала; вода тёплая чистая; раствор слюны; раствор антибиотика ( амоксициллина), раствор соляной кислоты(1:5), раствор гидроксида натрия 0,5%), раствор сульфата меди, индикатор универсальный.

Ход работы

-

Пронумеровали пробирки от 1 до 5 сделали на них метки на равно м расстоянии по 1 см.

-

Для приготовления раствора слюны мы набрали в ротовую полость 10 мл дистиллированной воды, подержали полминуты и собрали полученный раствор в пробирку, доведя объем с помощью дистиллированной воды до 10 мл;

-

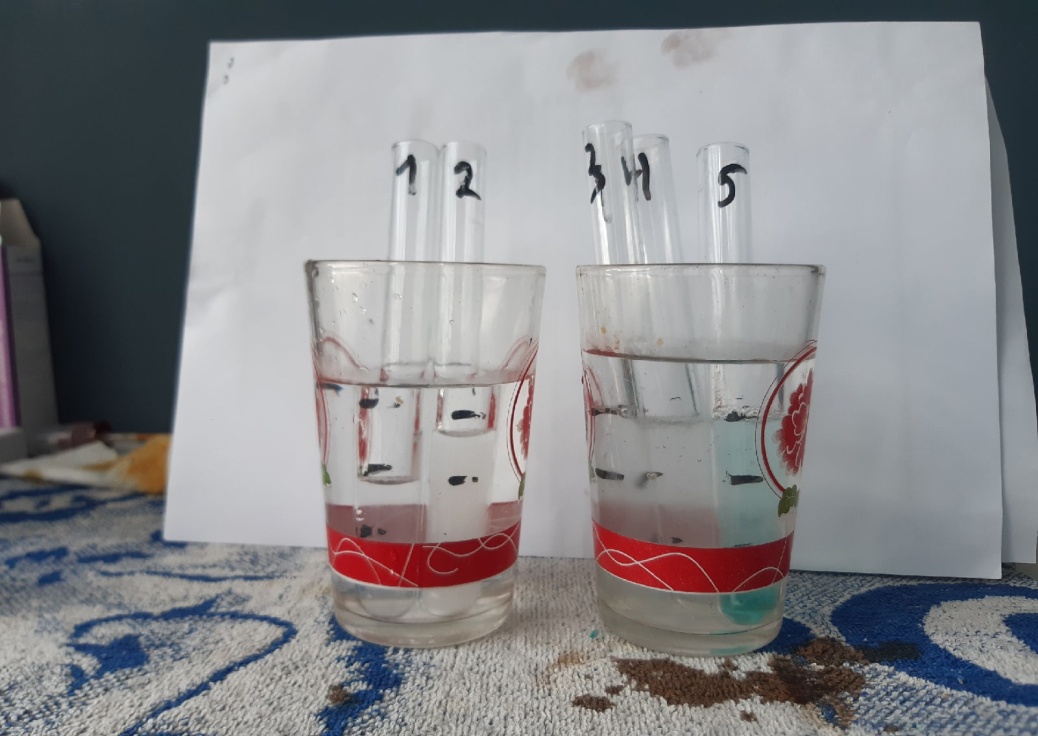

Налили в первую пробирку на расстояние 1 метки раствор крахмала, добавили столько же раствора слюны. Содержимое пробирки перемешали. Поставили пробирку в стакан с тёплой водой(37 С) на 10 минут. После добавили 1 каплю раствора Люголя.

-

Налили во вторую пробирку на расстояние 1 метки раствор крахмала, добавили столько же раствора слюны, затем столько же раствора антибиотика. Содержимое пробирки перемешали. Поставили пробирку в стакан с тёплой водой на 10 минут. После добавили 1 каплю раствора Люголя.

-

Налили в третью пробирку на расстояние 1 метки раствор крахмала, добавили столько же раствора слюны, затем столько же раствора соляной кислоты. Содержимое пробирки перемешали. Поставили пробирку в стакан с тёплой водой на 10 минут. После добавили 1 каплю раствора Люголя.

-

Налили в четвертую пробирку на расстояние 1 метки раствор крахмала, добавили столько же раствора слюны, затем столько же раствора гидроксида натрия. Содержимое пробирки перемешали. Поставили пробирку в стакан с тёплой водой на 10 минут. После добавили 1 каплю раствора Люголя.

-

Налили в пятую пробирку на расстояние 1 метки раствор крахмала, добавили столько же раствора слюны, затем столько же раствора сульфата меди. Содержимое пробирки перемешали. Поставили пробирку в стакан с тёплой водой на 10 минут. После добавили 1 каплю раствора Люголя.

-

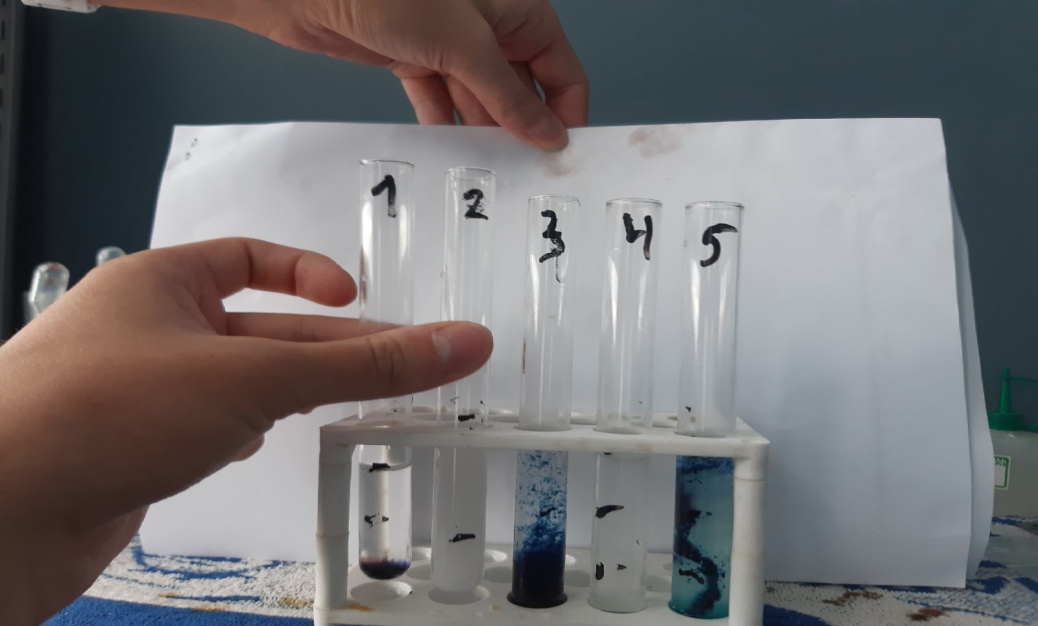

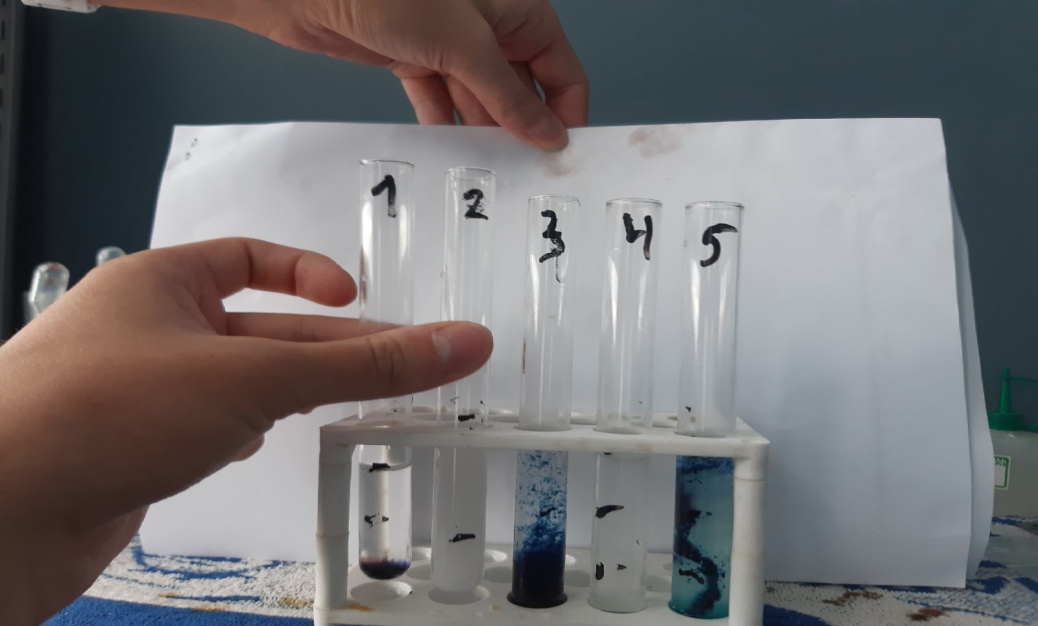

Результаты эксперимента оценили через 10 минут.

Таблица №1

Результат эксперимента

| Пробирка (№), содержимое | Реактив | Результат после 10 минут в теплой воде | Вывод |

| 1.Раствор крахмала + раствор слюны | Люголь (р-р) | Раствор практически бесцветный, незначительное количество раствора приобрело синий цвет( на дне) | Крахмал практически отсутствует в смеси. Полностью гидролизирован |

| 2.Раствор крахмала + раствор слюны + раствор антибиотика | Люголь (р-р) | Раствор бесцветный | Крахмал отсутствует в смеси. Полностью гидролизирован. |

| 3.Раствор крахмала + раствор слюны + соляная кислота | Люголь (р-р) | Темно-Синий осадок | Крахмал присутствует в смеси. Не гидролизирован. |

| 4.Раствор крахмала + раствор слюны + раствор гидроксида натрия | Люголь (р-р) | Мутно-белый осадок | Крахмал отсутствует. Полностью гидролизирован. |

| 5.Раствор крахмала + раствор слюны + сульфат меди | Люголь (р-р) | Темно-синий раствор | Присутствует крахмал. Гидролиз прошел частично. |

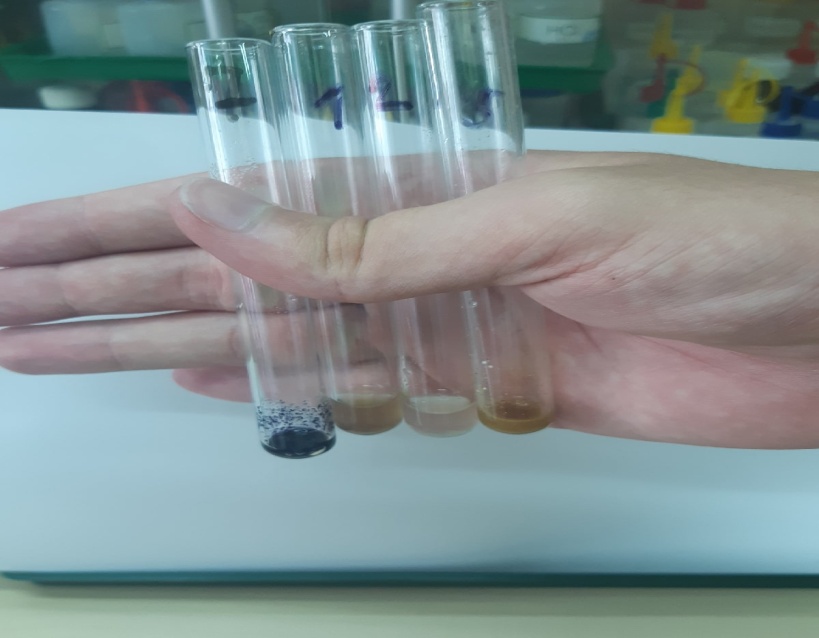

Результаты опыта. (См. приложение 2 . Опыт №1)

1.При исследовании влияния на птиалин ( a- амилазу, мальтазу) слюны разных факторов мы получили в контроле при добавлении йода бесцветный раствор, что свидетельствует о том, что под действием фермента слюны - амилазы произошло расщепление крахмала до мальтозы.

2. При действии антибиотика (амоксициллина) мы наблюдали - обесцвечивание, которые показывают, что крахмал не определяется , произошел гидролиз.

3.Под действием кислой среды, раствора соляной кислоты, раствор в пробирке 3остался темно-синий, значит, крахмал не был расщеплен ферментами.

4. Под действием щелочной среды, крахмал был расцеплен, раствор был бесцветный.

5. Раствор с содержанием солей тяжелых металлов (сульфата меди) после опыт не обесцветился, крахмал не был расщеплен.

Выводы:

1.Из результатов эксперимента №1 можно сделать вывод о влиянии среды на гидролитическое расщепление крахмала:

α-Амилаза развивает свою активность в широком диапазоне рН 3.8-9.4 с оптимальным действием при нейтральных значениях рН. a-Амилаза слюны начинает расщепление крахмала в ротовой полости, но она быстро теряет свойства в кислой среде (при значении рН

-

Активаторы ионы Na+ повышают скорость химической реакции за счет увеличения активности фермента. В щелочной среде свойства слюны не изменились, так как активность ферментов не была нарушена, а наоборот увеличена скорость химической реакции.

-

Антибиотики (амоксициллин) в малых дозах оказывают избирательное токсическое действие на микроорганизмы и клетки, поэтому при проведении опыта не нарушил работу и свойства ферментов слюны.

-

Соединения тяжелых металлов ( медного купороса.), являются парализующим фактором для ферментов слюны, так как ферменты имеют белковую природу, а тяжелые металлы ведут к нарушении структуры и свойств ферментов (денатурации).

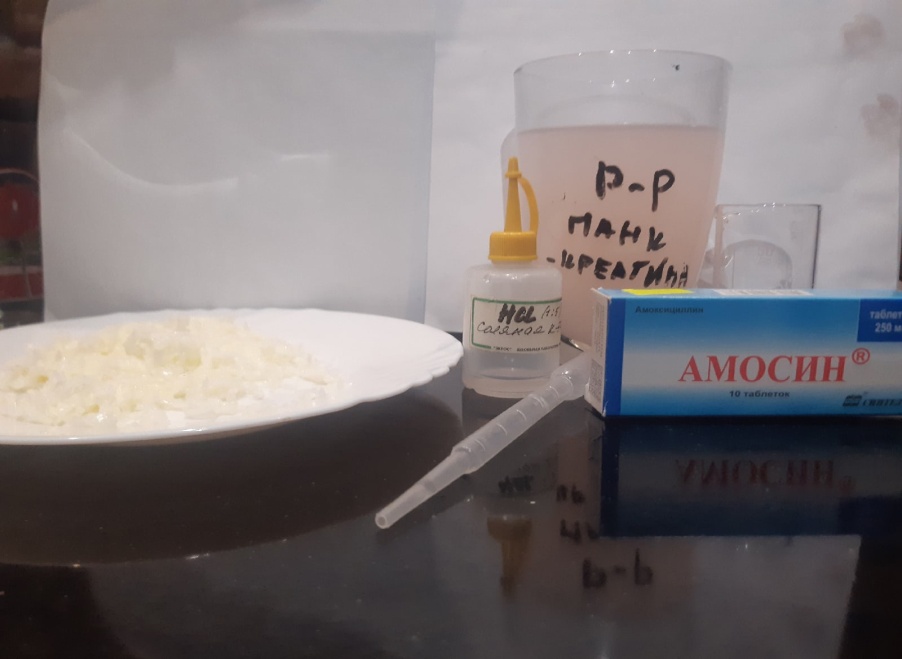

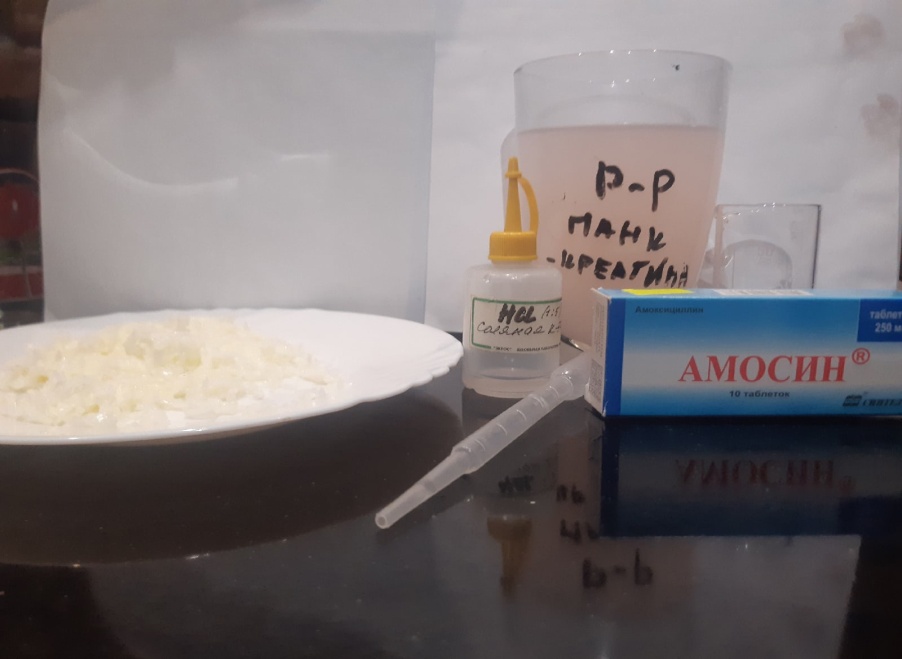

Опыт №2 Изучение активности ферментов в процессе пищеварения в желудке с использованием антибиотика.

Цель: Изучить активность пищеварительных ферментов в желудке в присутствии антибиотика амоксициллина.

Оборудование и реактивы: пробирки, пипетки, штатив для пробирок, вода тёплая дистиллированная; раствор слюны; раствор антибиотика ( амоксициллина), раствор соляной кислоты(1:5), раствор гидроксида натрия 0,5%), раствор сульфата меди, индикатор универсальный.

При выполнении эксперимента контроль уровня кислотности осуществляли с помощью изменения окраски универсального индикатора( индикаторная бумага, шкала)

Ход работы.

-

Пронумеровали 1 – 6 пробирок, в те, что будем добавлять раствор антибиотика, пометили буквой “А”.

-

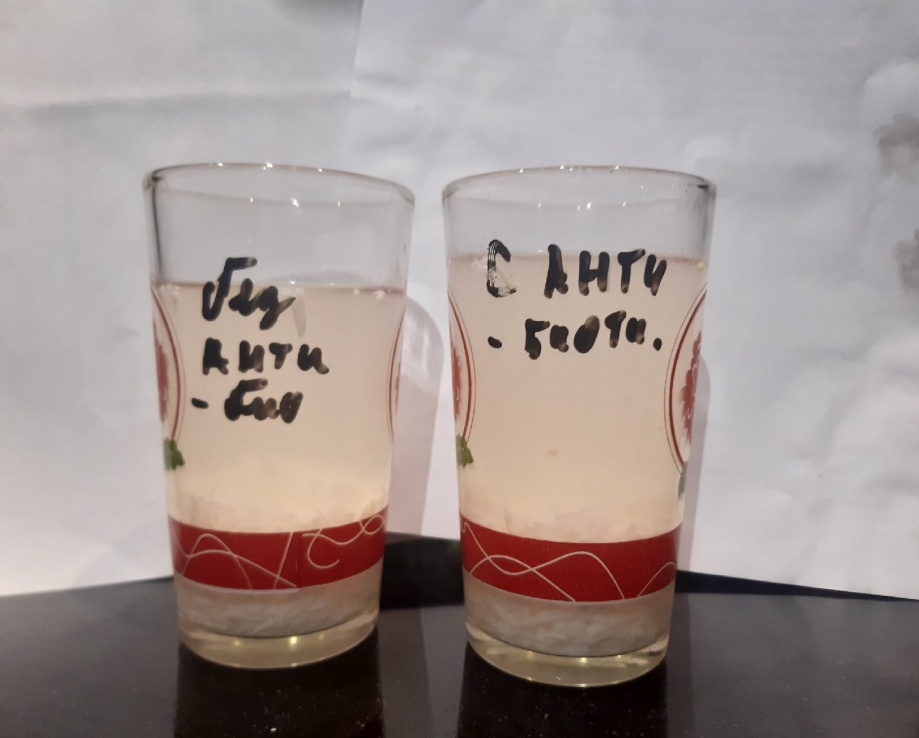

Взяли 2 два стакана по 250 мл, один пометили как “без антибиотика”, а другой как “с антибиотиком”

-

В стакан “без антибиотика” добавляем половину растертого белка смешанного с 100 мл воды, 0,5 мл соляной кислоты, 50 мл раствора панкреатина

-

В стакан “с антибиотиком” добавляем половину растертого белка смешанного с 100 мл воды, 0,5 мл соляной кислоты, 50 мл раствора панкреатина и раствор антибиотика (в нашем случае амоксицилина)

-

Поместили два стакана в теплое место ( температуру поддерживаем -37С) и оставили на 6 ч

-

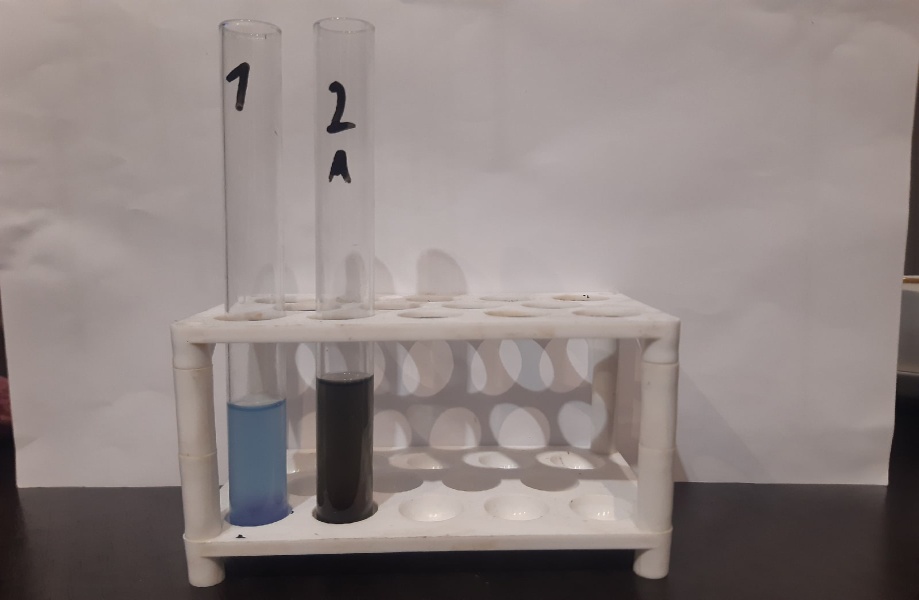

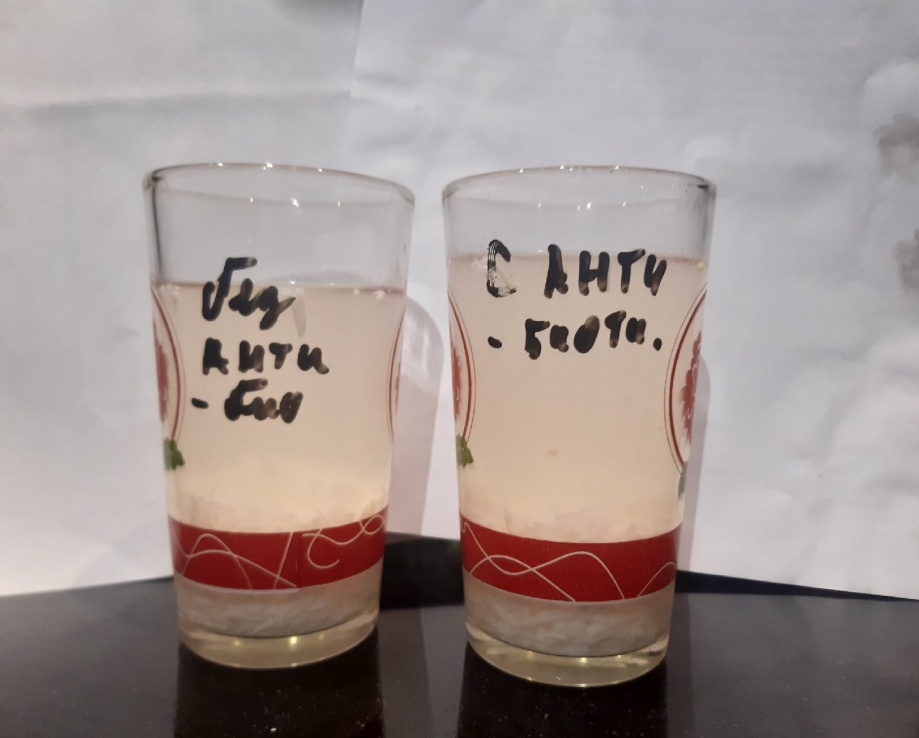

По истечении 2,4,6 ч берем пробу, добавляя 5 капель сульфата меди и 10 капель гидроксида натрия. Проводим «Биуретовую пробу» на наличие белка.

Таблица №2

| Пробирка(№), содержимое | Время в тепле | Реактив | Результат |

-

Раствор белка + 0,5 мл соляной кислоты + 50 мл раствора панкреатина | 2 часа | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Фиолетовое окрашивание осадка. Белок в наличии |

-

Раствор белка + 0,5 мл соляной кислоты + 50 мл раствора панкреатина + раствор антибиотика | 2 часа | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Темно-красное окрашивание. Есть продукты расщепления белка. |

-

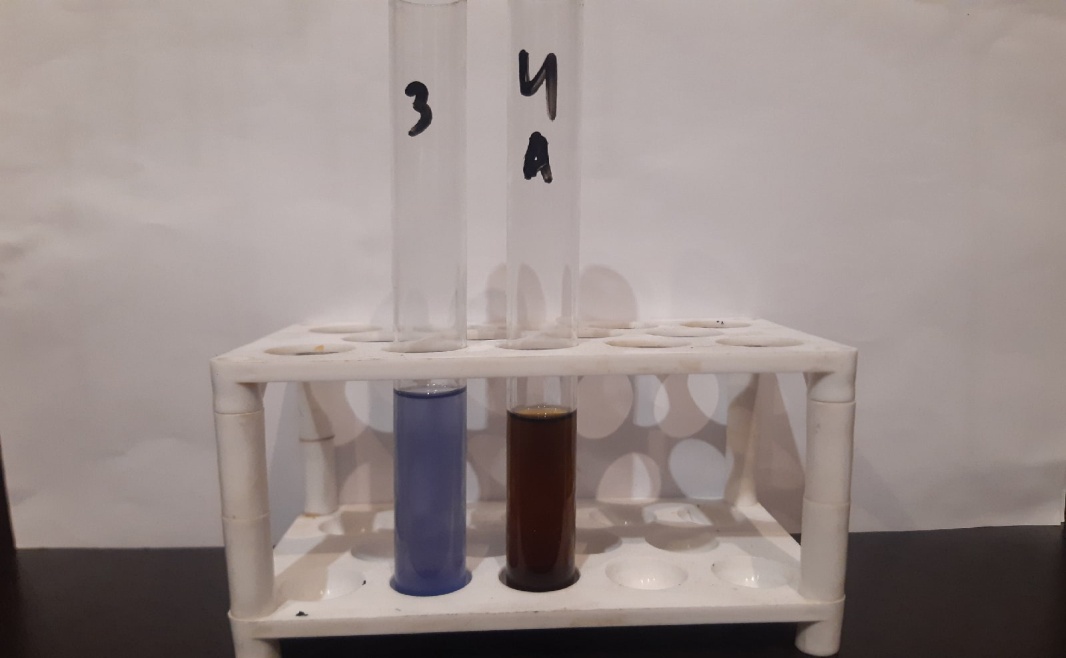

Раствор белка + 0,5 мл соляной кислоты + 50 мл раствора панкреатина | 4 часа | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Фиолетовое окрашивание но светлее оттенок Белок в наличии |

-

Раствор белка + 0,5 мл соляной кислоты + 50 мл раствора панкреатина + раствор антибиотика | 4 часа | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Темно-красное окрашивание (темнее чем во 2 пробирке). Есть продукты расщепления белка. |

-

Раствор белка + 0,5 мл соляной кислоты + 50 мл раствора панкреатина | 6 часов | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Фиолетовое с оттенками красного. Частичное расщепление белка, определяются продукты расщепления. |

-

Раствор белка + 0,5 мл соляной кислоты + 50 мл раствора панкреатина + раствор антибиотика | 6 часов | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Темно-красное окрашивание (темнее чем во 4 пробирке). Есть продукты расщепления белка. Белок расщеплен. |

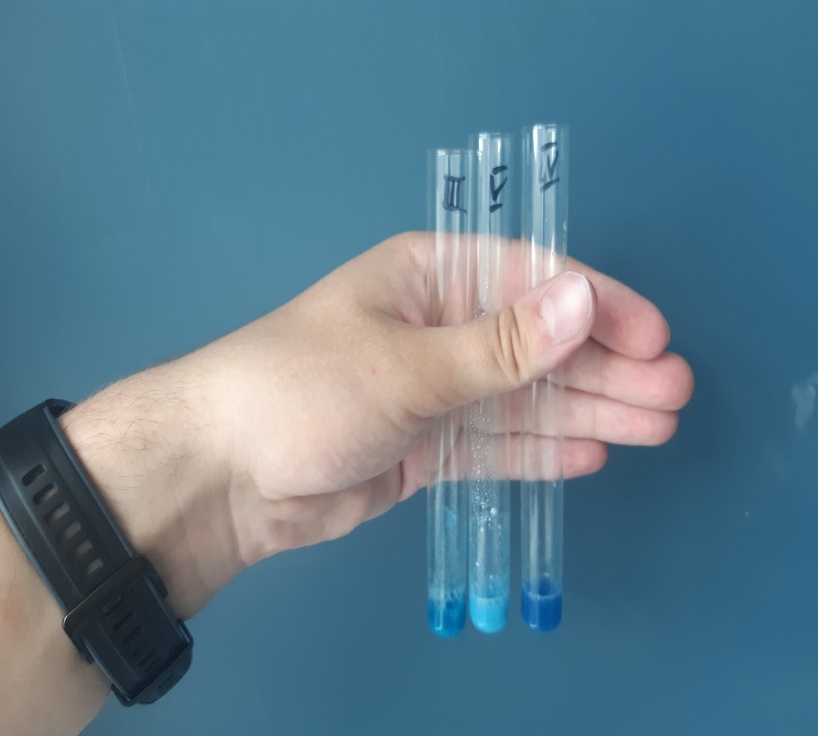

Результат опыта. (См. Приложение 2 Опыт№2)

-

С содержимым 1-6 пробирок провели биуретовую реакцию: к исследуемым растворам добавили по 10 капель 10%-ного NaOH и по 5 капель 2%-ного раствора CuS0 ; при наличии в растворе белка появляется сине-фиолетовое окрашивание, продукты переваривания белка – альбумозы и пептоны – вызывают красное окрашивание.

; при наличии в растворе белка появляется сине-фиолетовое окрашивание, продукты переваривания белка – альбумозы и пептоны – вызывают красное окрашивание.

-

При добавлении антибиотика к содержимому 2,4,6 пробирок расщепление белка происходит быстрее. Мы определили это по красному окрашиванию осадка.

Вывод:

Расщепление органических веществ в желудке осуществляют фермент пепсин, который работает в кислой среде при оптимальной температуре 37С. При добавлении антибиотика ( амоксициллина ) не произошло нарушение свойств, ферментов пищеварительных, а процесс расщепления белка произошел быстрее чем в контрольной пробирке. Продукты расщепления белков альбумозы и пептоны были обнаружены в большем количестве. Возможно, данный вид антибиотика (амоксицилин) не разрушается в кислой среде желудка, следовательно, не нарушает кислотности и не приводит к разрушению фермента, но это не обозначает, что антибиотики безопасны, так как антибиотики, уничтожая болезнетворные бактерии , не обладают высоким уровнем избирательности и уничтожают полезную микрофлору в кишечнике, что и приводит к нарушению процессов пищеварения в кишечнике, дисбактериозу.

Опыт №3 Исследование ферментативной активности поджелудочного сока

Цель работы: Изучить ферментативные свойствами поджелудочного сока в различных условиях.

Реактивы и оборудование: Колбонагреватель, термометр, спиртовка, штатив с пробирками, сок поджелудочной железы, белок куриного яйца (сырой и вареный), крахмал сырой и крахмальный клейстер, раствор Люголя, 10%-ный раствор NaOH гидроксида натрия, 2%-ный раствор CuS0 сульфата меди, HCl (10 %) раствор соляной кислоты, кефир (жирность 3,2%).

сульфата меди, HCl (10 %) раствор соляной кислоты, кефир (жирность 3,2%).

Вместо сока поджелудочной железы использовали : панкреатин (1 г растворяют в 25- мл 0,3%-ного раствора NaHC0 гидрокарбонат натрия).

гидрокарбонат натрия).

Ход работы.

-

Пронумеровали восемь пробирок и в каждую прилили по 4 мл поджелудочного сока.

-

Добавили в первую пробирку 4 мл сырого картофеля( протертого).

-

Добавили во вторую пробирку 4 мл вареного картофеля( протертого).

-

Добавили в третью пробирку 4 мл сырого белка.

-

Добавили в четвертую пробирку 4 мл вареного белка.

-

Добавили в пятую пробирку 4 мл вареного картофеля и 2 мл кефира.

-

Добавили в шестую пробирку 4 мл вареного белка и 2 мл кефира.

-

Содержимое седьмой пробирки прокипятили на спиртовке, охладили и добавили 4 мл вареного картофеля.

-

Содержимое восьмой пробирки прокипятили на спиртовке, охладили и добавили 4 мл вареного белка.

-

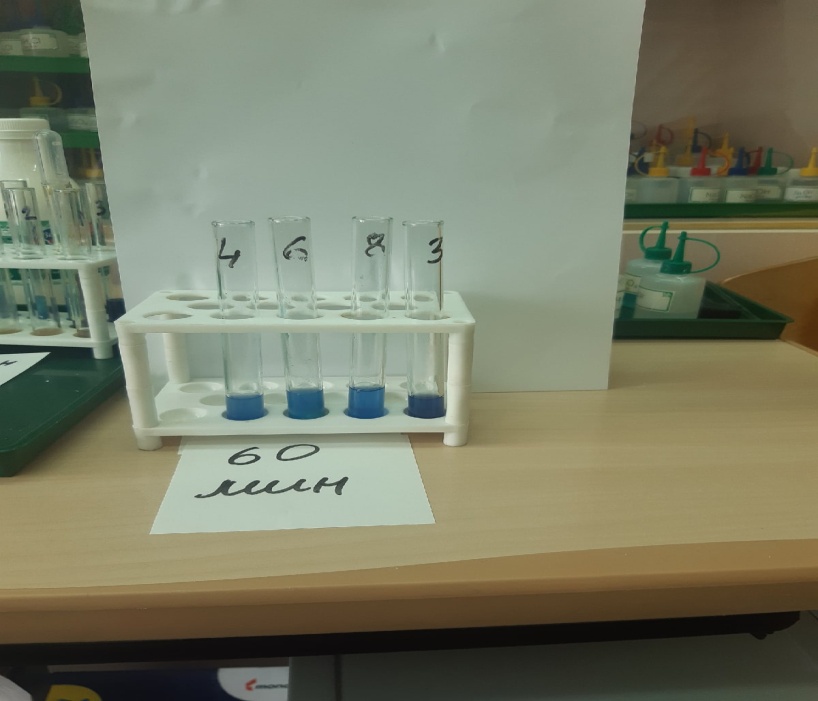

Поместили все пробирки на 60 мин в колбонагреватель при температуре 38-40 C.

C.

-

Извлекли пробирки из термостата, охладили до комнатной температуры и провели качественные реакции:

Смотреть Приложение 1 (Фото 1 - 4. первого эксперимента).

Каждые 20 мин с момента помещения в колбонагреватель содержимое первой – восьмой пробирок тестировали, отбирая каждый раз (после тщательного перемешивания) небольшую пробу (1 мл).

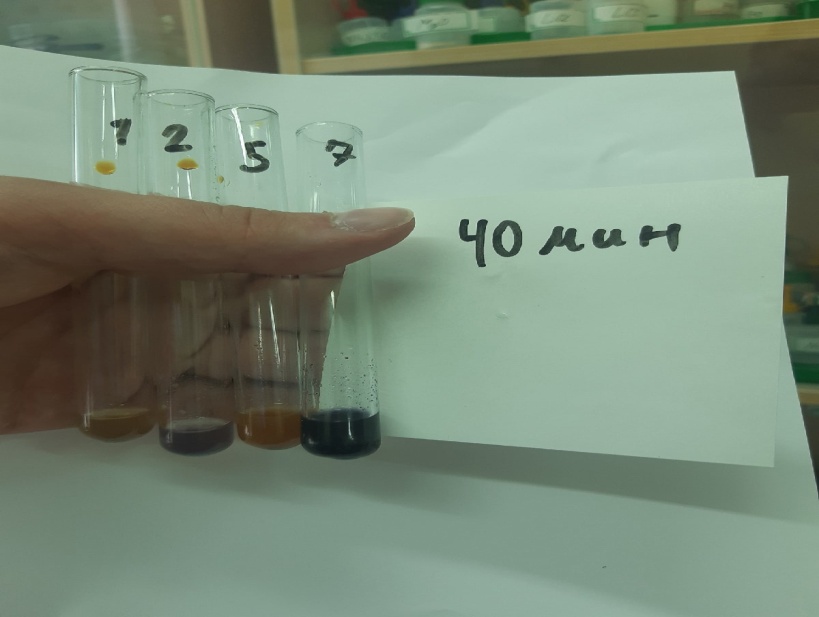

Таблица №3 . Результаты опыта №3

Результаты эксперимента по определению ферментативных свойств поджелудочного сока.

| Пробирка (№), содержимое | реактив | 20 мин | 40 мин | -

ин |

| 1.Сырой крахмал + поджелудочный сок 4 мл | Люголь (р-р) | Желто-зеленый | Светло зеленый | Цвет немного светлее. Следы крахмала |

| 2.Крахмал вареный + под. сок 4 мл | Люголь (р-р) | Светло желто-зеленый | Почти бесцветный | светлее 1 пробирке. Следы крахмала. |

| 3.Белок сырой + под. сок 4 мл | СuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Насыщено - фиолетовый | светлее | Светлее Наличие белка. |

| 4.Белок вареный + под. сок 4 мл | CuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Слабо-синий | светлее | Более свелый. Следы белка |

| 5.Вареный крахмал + 2 мл кефира + под. сок 4 мл | Люголь (р-р) | Оранжево - зеленый | оранжевый | Оранжевый. Нет крахмала. |

| 6.Белок вареный + кефир 2 мл + под. сок 4 мл | CuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Слабо-фиолетовый | Светлее, но белок еще имеется | Белок в незначительном количестве. |

| 7.Крахмал варенный + кип. под. сок 4 мл | Люголь (р-р) | Фиолетовый | Темно-фиолетовый | Темно-фиолетовый Крахмал есть. Не расщеплен. |

| 8.Белок вареный + кип. под. сок 4 мл | CuS0 - 5 капель, - 5 капель, NaOH – 10 капель | Синий | Не изменился | Не изменился Белок есть. Не расщеплен. |

Результаты опыта. (См. Приложение 2 опыт №3)

-

С содержимым третьей, четвертой, шестой, восьмой провели биуретовую реакцию: к исследуемым растворам добавили по 10 капель 10%-ного NaOH и по 5 капель 2%-ного раствора CuS0 ; при наличии в растворе белка появляется сине-фиолетовое окрашивание, продукты переваривания белка – альбумозы и пептоны – вызывают красное окрашивание.

; при наличии в растворе белка появляется сине-фиолетовое окрашивание, продукты переваривания белка – альбумозы и пептоны – вызывают красное окрашивание.

-

В первую, вторую, пятую, седьмую пробирки добавили по 1-2 капли раствора Люголя (раствор Люголя позволяет определить присутствие крахмала, амилолитические ферменты поджелудочного сока расщепляют и вареный, и сырой крахмал, но сырой расщепляется медленнее, что можно установить, если пробирку с поджелудочным соком и крахмалом выдерживать в колбонагревателе по 20, 40, 60 мин).

-

При добавлении кефира расщепление крахмала и белка происходит быстрее. Это связано с наличием в кефире кисломолочных микроорганизмов, что оказывает положительное влияние на пищеварительный процесс, ускоряя его.

-

Пробирка №7 исследуемые вещества не подверглись расщеплению, так как при кипячении ферменты были разрушены.

.

Исследование ферментативной активности поджелудочного сока

Опыт №4 Для подтверждения результатов исследования эксперимент был проведен второй раз. Для большей объективности мы увеличили в данном опыте дозировки веществ и время эксперимента.

Ход работы

-

Пронумеровали 6 пол литровых банок и в каждую прилили 2 столовые ложки поджелудочного сока.

-

Добавили в первую банку 2 столовые ложки сырого крахмала (в холодной воде).

-

Добавили во вторую банку 2 столовые ложки вареного крахмала (в горячей воде – клейстер).

-

Добавили в третью банку 2 столовые ложки сырого белка.

-

Добавили в четвертую банку 2 столовые ложки вареного белка.

-

Добавили в пятую банку 2 столовые ложки вареного белка и 2 столовые ложки кефира.

-

Добавили в шестую банку 2 столовые ложки вареного крахмала и 2 столовые ложки кефира.

-

Поместили все банки в теплое место на 6 ч при температуре 38-40 C.

C.

По окончанию вышеперечисленного времени содержимое первой-шестой банки – тестировали, отбирая небольшую пробу (1 мл).

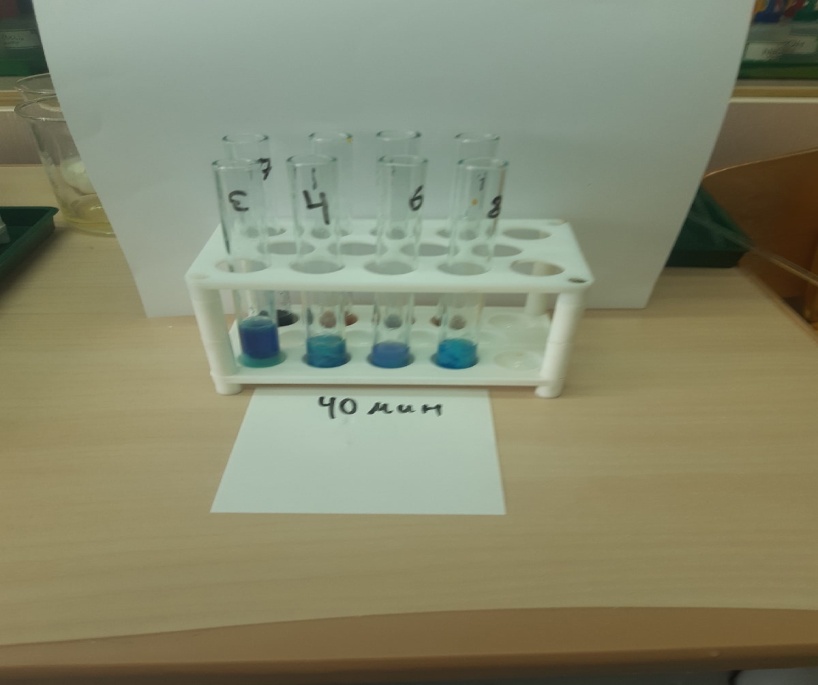

Таблица №4 Фото опыта .(См. Приложение 2 опыт №4)

| Пробирка (№), содержимое | Реактив | Результат опыта после 6 ч | Вывод |

| 1.Крахмал в холодной воде + 2 столовые ложки поджел. сока | Люголь (р-р) | черный | Крахмал присутствует. Не расщеплен. |

| 2.Крахмал в горячей воде (клейстер) + 2 столовые ложки поджел. сока | Люголь (р-р) | Темно-бурый | Крахмал частично определяется. Наблюдается неполное расщепление крахмала |

| 3.Белок сырой + 2 столовые ложки поджел. сока | СuS0 - 5 капель - 5 капель NaOH – 10 капель | Синий | Белок в наличии. Неполное расщепление белка. |

| 4.Белок вареный + 2 столовые ложки поджел. сока | CuS0 - 5 капель - 5 капель NaOH – 10 капель | Темно-синий | Белок в наличии. Неполное расщепление белка |

| 5.Белок вареный + 2 столовые ложки кефира + 2 столовые ложки поджел. сока | CuS0 - 5 капель - 5 капель NaOH – 10 капель | Светло-синий (голубой) | Белок не определяется. Качественная реакция на белок - отрицательна |

| 6.Крахмал в горячей воде (клейстер) + 2 столовые ложки кефира + 2 столовые ложки поджел. сока | Люголь (р-р) | Оранжево-бурый | Крахмал не выделяется – расщеплен. |

Выводы:

Результаты второго эксперимента совпадают с первым.

Выводы:

-

Ферментативная активность поджелудочного сока различна в зависимости от экспериментальных условий. Активность поджелудочного сока максимальна при нормальных условиях, также при добавлении кефира (содержит бифидобактерии) улучшающего расщепление.

-

При изменении кислотности и кипячении она снижается амилолитические ферменты поджелудочного сока расщепляют и вареный, и сырой крахмал, но сырой расщепляется медленнее .

-

После кипячения ферменты инактивируются и гидролитической реакции вообще не наблюдается

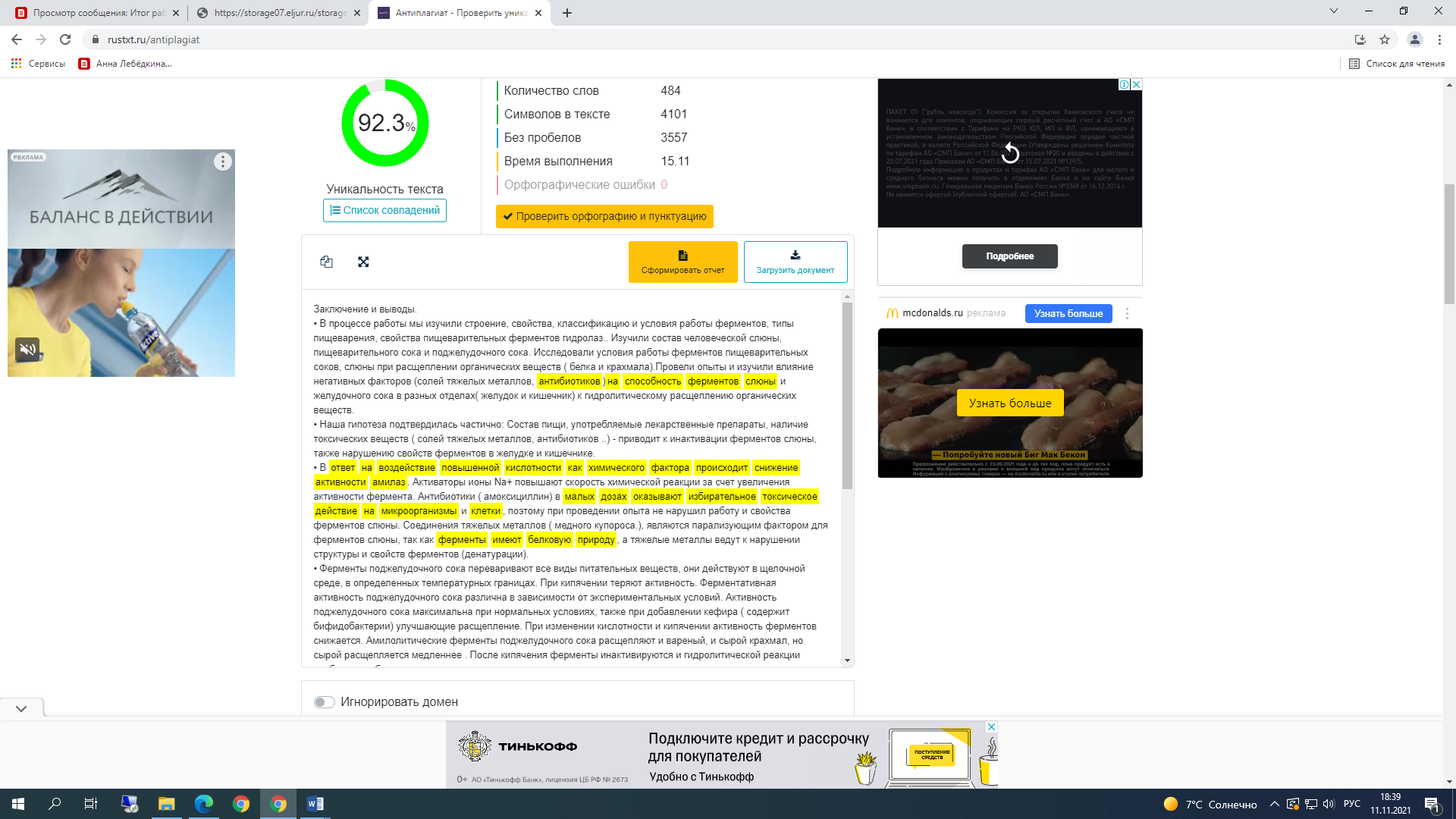

Заключение и выводы.

-

В процессе работы мы изучили строение, свойства, классификацию и условия работы ферментов, типы пищеварения, свойства пищеварительных ферментов гидролаз. Изучили состав человеческой слюны, пищеварительного сока и поджелудочного сока. Исследовали условия работы ферментов пищеварительных соков, слюны при расщеплении органических веществ ( белка и крахмала).Провели опыты и изучили влияние негативных факторов (солей тяжелых металлов, антибиотиков)на способность ферментов слюны и желудочного сока в разных отделах( желудок и кишечник) к гидролитическому расщеплению органических веществ.

-

Наша гипотеза подтвердилась: Состав пищи, употребляемые лекарственные препараты, наличие токсических веществ ( солей тяжелых металлов, антибиотиков ) - приводит к инактивации ферментов слюны, также нарушению свойств ферментов в желудке и кишечнике.

-

В ответ на воздействие повышенной кислотности, как химического фактора происходит снижение активности ферментов слюны( птиалина). Активаторы ионы Na+ повышают скорость химической реакции за счет увеличения активности ферментов. Антибиотики (амоксициллин) в малых дозах оказывают избирательное токсическое действие на микроорганизмы и клетки, поэтому при проведении опыта не нарушил работу и свойства ферментов слюны. Соединения тяжелых металлов ( медного купороса.), являются парализующим фактором для ферментов слюны, так как ферменты имеют белковую природу, а тяжелые металлы ведут к нарушении структуры и свойств ферментов (денатурации).

-

Ферменты поджелудочного сока переваривают все виды питательных веществ, они действуют в щелочной среде, в определенных температурных границах. При кипячении теряют активность. Активность поджелудочного сока максимальна при нормальных условиях, также при добавлении кефира (содержащего бифидобактерии) улучшающего расщепление. При изменении кислотности и кипячении активность ферментов снижается. Амилолитические ферменты поджелудочного сока расщепляют термически обработанные продукты ( белки, крахмал) быстрее , чем сырые. После кипячения ферменты инактивируются и гидролитической реакции вообще не наблюдается.

-

Антибиотик ( амоксициллин) не нарушил непосредственную активность пищеварительных ферментов при гидролизе белков в желудке, но из-за отсутствия избирательного действия антибиотиков к бактериям приводят к уничтожению полезной микрофлоры и вызывает дисбактериоз, поэтому нельзя ими злоупотреблять и применять без назначения врача.

-

Ферменты имеют белковую природу, они проявляют каталитические свойства, влияют на скорость биохимических реакций. Проявление активности ферментов амилаз может быть в качестве индикатора, определяющего воздействия химических факторов на организма человека.

-

При воздействии разных факторов: кислотности среды, температуры, концентрации ионов –активаторов, ионов-ингибиторов, концентрации субстрата, происходит изменения активности ферментов. В ответ на воздействие химических факторов включаются различные механизмы в организме человека, происходит снижение ферментативной активности –это ответная реакция организма на загрязнители разной природы. Таким образом по изменению активности ферментов можно судить о наличии разных загрязнителей в употребляемой пище. Необходимо ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять лекарственными препаратами особенно антибиотиками, так как мы провели эксперимент только с амоксициллином, что не обозначает, что другие антибиотики не повлияет на свойства ферментов – гидролаз.

Перспективы исследования могут быть использование данной модели фермент-индикатор для определения негативного влияния вредных привычек (курения, никотина и алкоголя) и других опасных веществ на ферменты в организме человека. Можно изучить активность разных групп лекарств и разных антибиотиков.

Результаты данной работы могут быть использованы для проведения опытов на факультативных курсах в профильных классах, также для проведения классных часов для пропаганды здорового образа жизни.

Список литературы:

1. В. М. Покровский , Г. Ф. Коротько .Физиология человека. Издательство «Медицина» Учебник. 2001г.

2. Л.Страйэр Биохимия . Основы биохимии. Том 1.М.Мир.Пер с английского .1984

Список интернет-ресурсов:

3. Биологическая библиотека. БИОХИМИЯ - Основные регуляторы и биологические жидкости человеческого организма 2016 https://lifelib.info/biochemistry/biochemistry_1/6.html.

4. Биологическая библиотека. Статья.Факторы влияющие на работу ферментов. https://lifelib.info/biochemistry/biochemistry_1/5.html

5.Статья. «Физиология пищеварения». https://www.grandars.ru/college/medicina/fiziologiya-pishchevareniya.html

6. Статистика. Болезни органов пищеварения. Цифры и факты.

https://niioz.ru/

Приложение 1.

Основные ферменты ЖКТ человека и их действие

| Отделы пищеварительного тракта | Ферменты | Действие фермента | Условия работы ферментов |

| Ротовая полость (слюнные железы, выделяющие слюну) | 1.Птиалин(a-Амилаза) | 1. Крахмал — Мальтоза | Слабощелочная среда, при 37-38°С |

| 2. Мальтаза | 2. Мальтоза — Глюкоза |

| Желудок (желудочный сок) | 3.Пепсин | Расщепляет белки | Кислая среда, температура 37°С |

| Двенадцатиперстная кишка (секрет поджелудочной железы) | 1. Липаза | 1. Жиры до глицерина и жирных кислот | Щелочная среда, температура 37°С |

| 2. Трипсин, Химотрипсин | 2. Белки до аминокислот |

| 3. Амилаза | 3. Крахмал до глюкозы |

Приложение 2.

Опыт №1

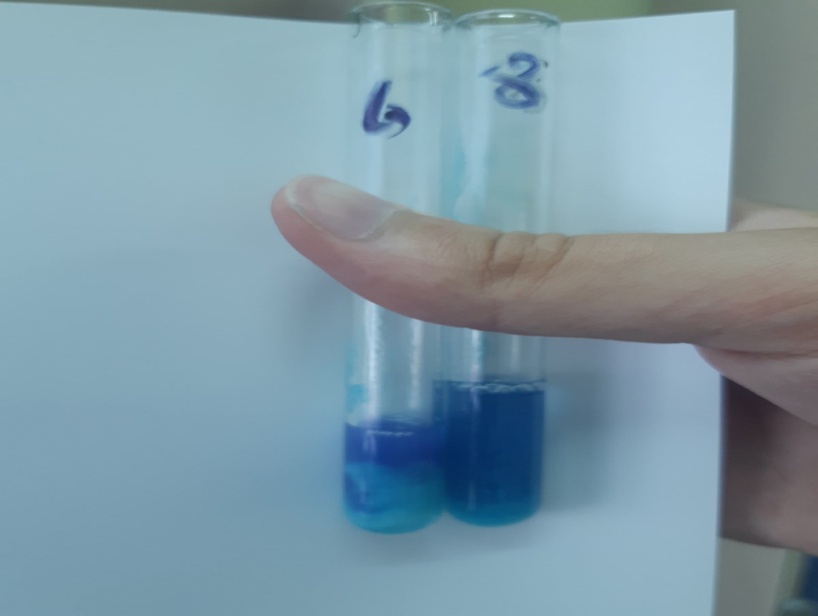

Фото 1. Начало эксперимента

Фото 2. В водяной бане

Фото 3. Результаты опыта

Опыт №2

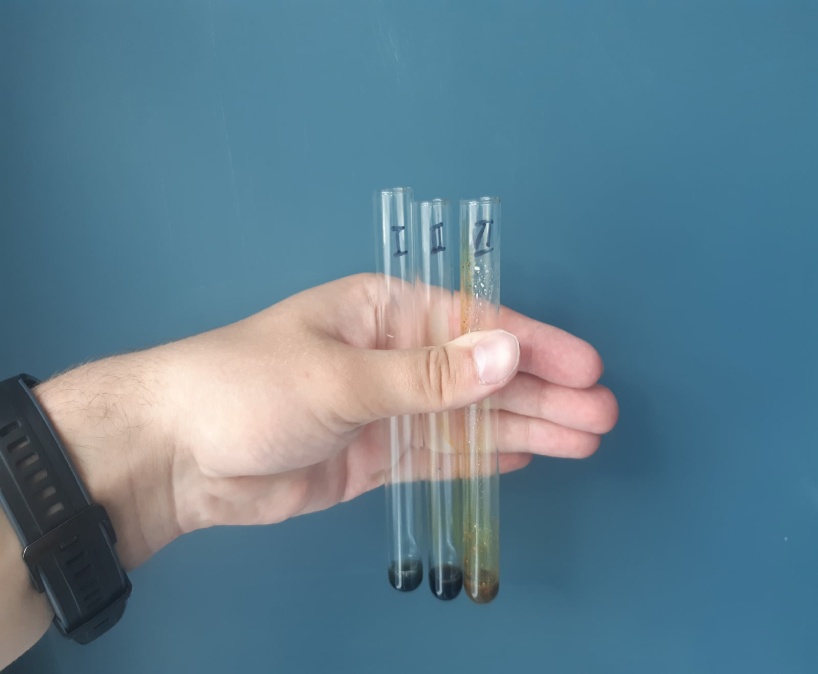

Фото 1. Начало эксперимента

.

Фото 2. Перед 6 часовым пищеварением.

Фото 3. Проба после 2 часов пищеварения

Фото 4. Проба после 4 часов пищеварения

Фото 5. Проба после 6 часов пищеварения

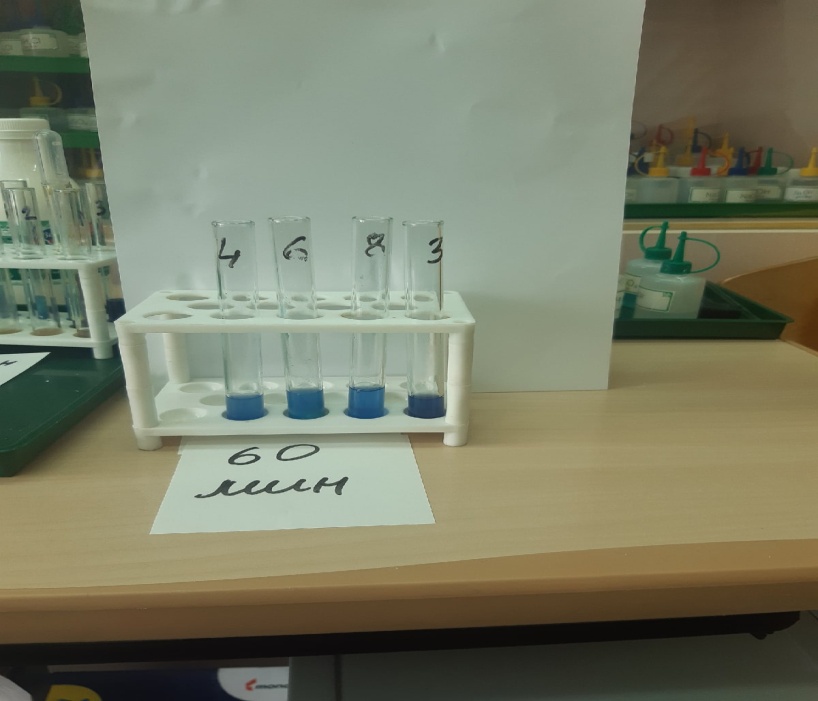

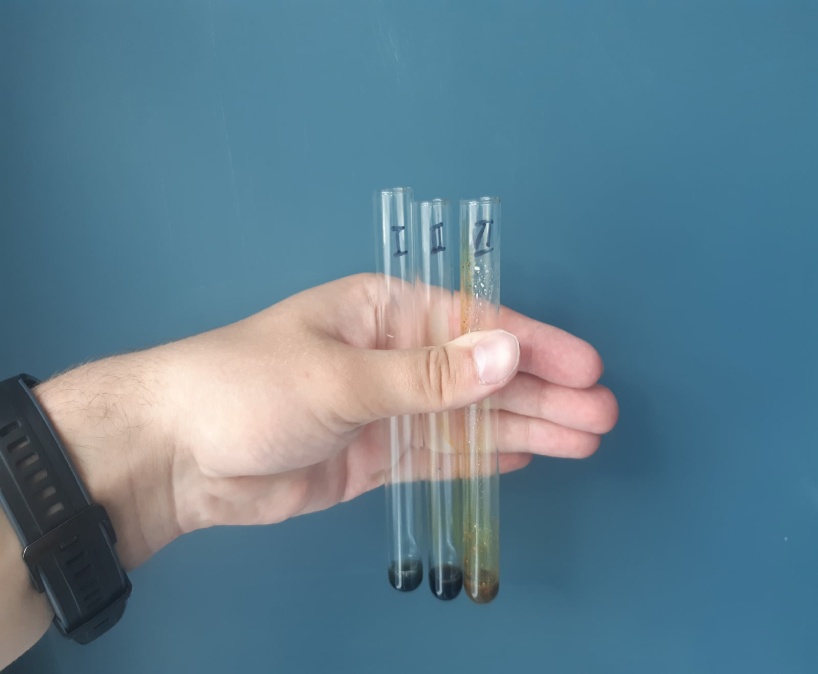

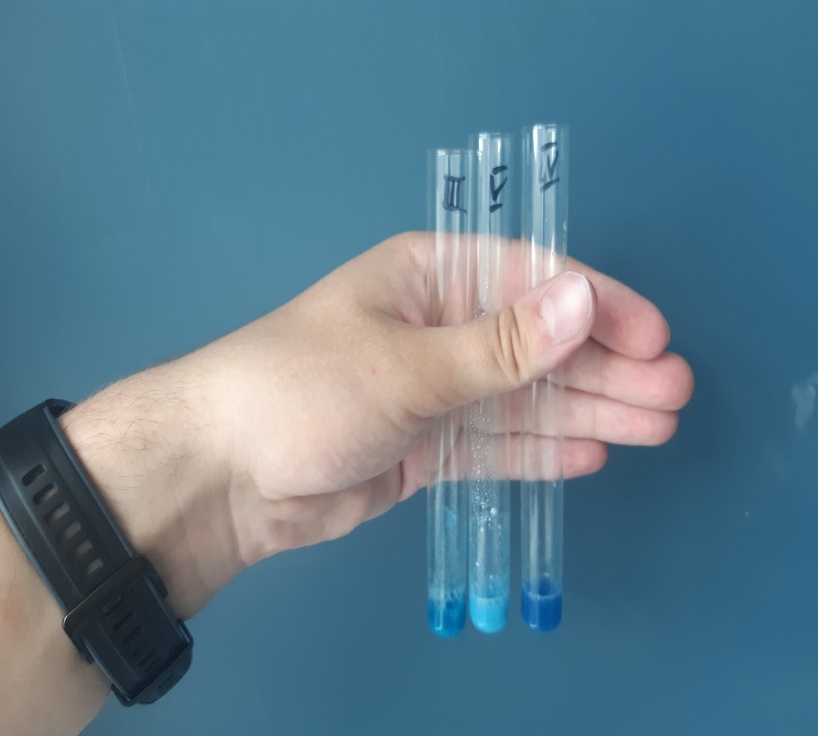

Опыт №3 (в малых количествах)

Фото 1.Начало эксперимента

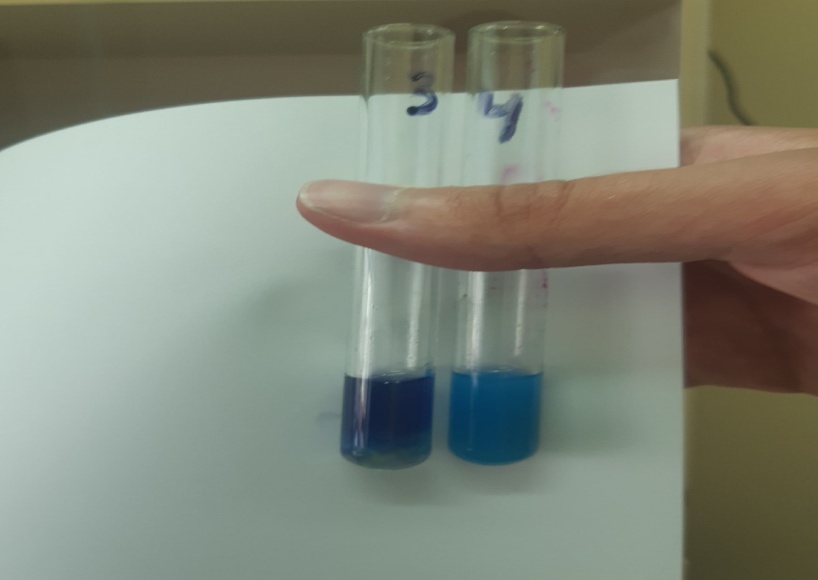

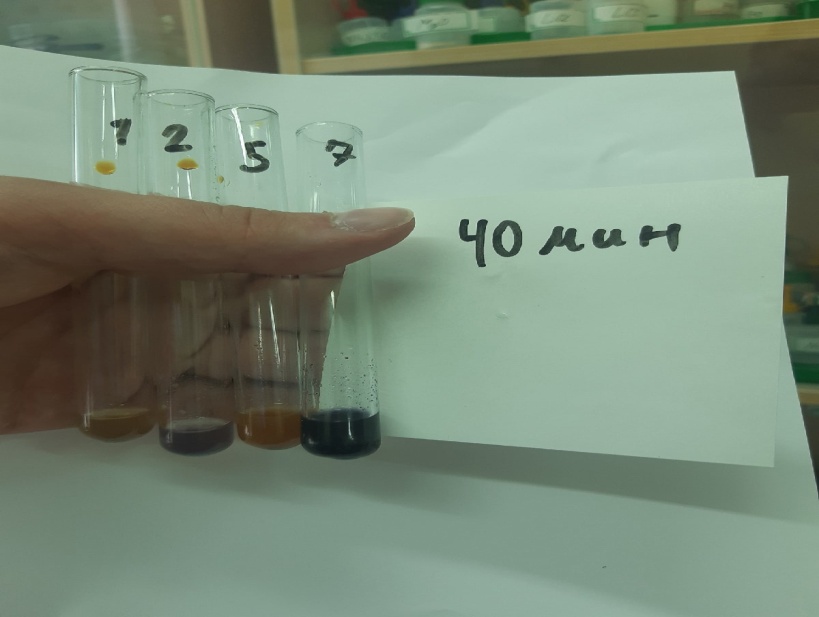

Фото 2. Отбор проб через 20 минут ( результат). Качественная реакция на крахмал

Фото 3. Биуретовая проба

Фото 4. Биуретовая проба

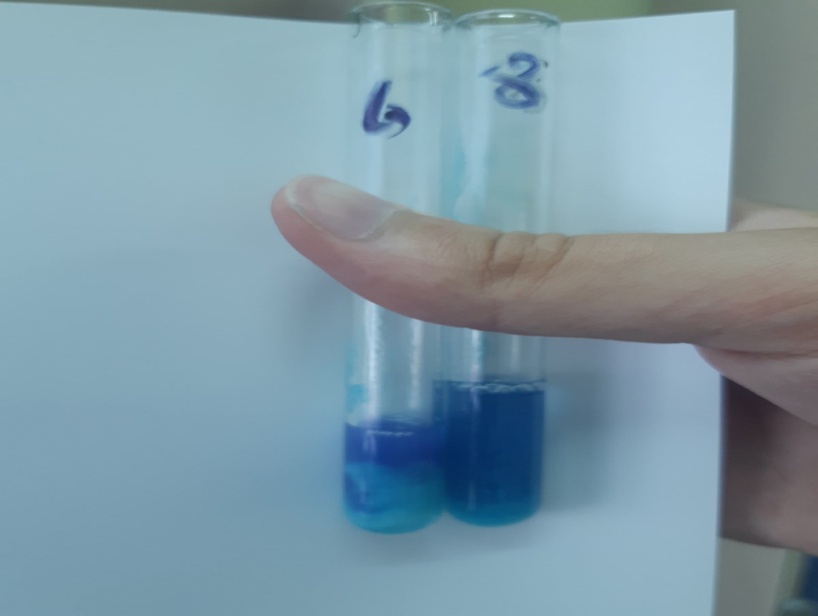

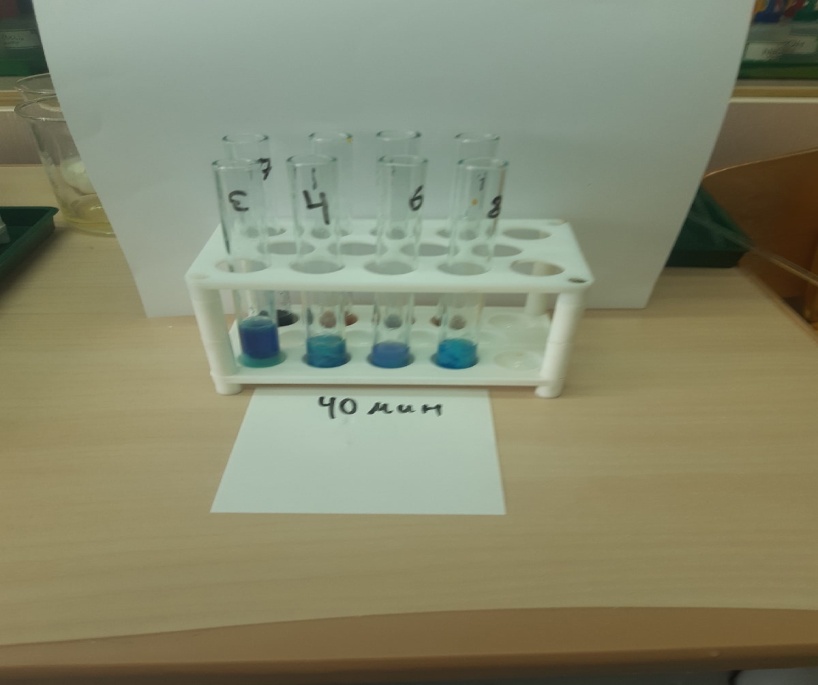

Фото 5 Отбор проб через 40 минут ( результат).

Фото 6 . Качественная реакция на крахмал

фото 7 . Биуретовая проба

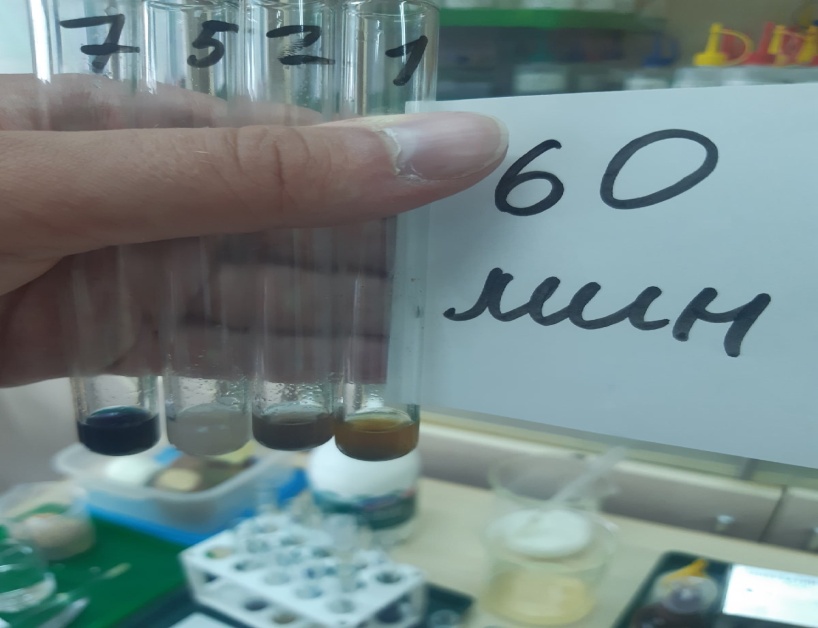

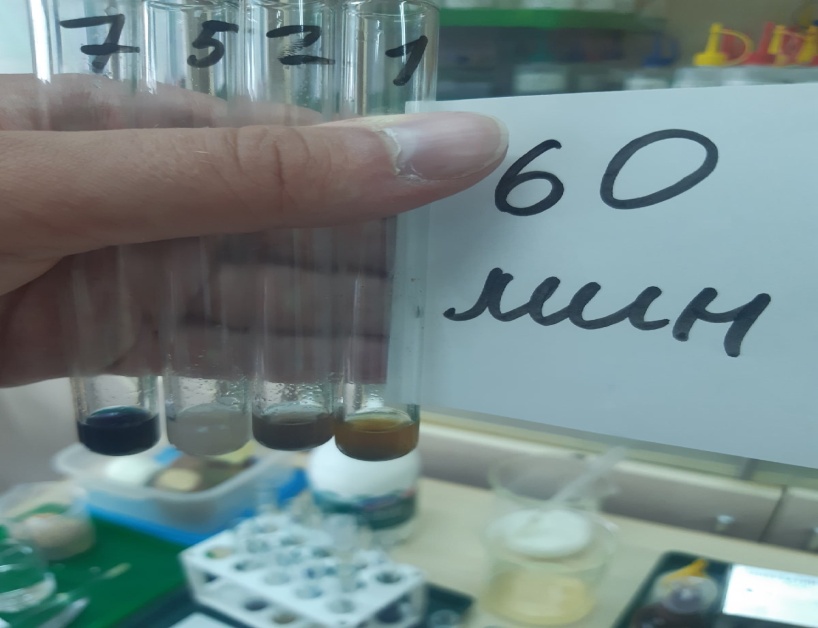

Отбор проб через 60 минут ( результат).

фото 1. Качественная реакция на крахмал

фото 2. Биуретовая проба

Опыт №4 (В больших количествах)

Фото.1.Начало эксперимента.

Фото 2. Отбор проб через 6 часов ( результат).

Фото 3. Качественная реакция на крахмал

фото 4. Биуретовая проба

Отзыв

на учебно- исследовательскую работу

Ученика 11 «Е» класса МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда

Федорова Глеба Сергеевича

Представленная работа «Пищеварение «Инвитро». Ферменты.» посвящена важной и актуальной проблеме, как окружающая среда прямо или косвенно влияет на здоровье человека. Работа построена по направлению – исследование свойств пищеварительных ферментов.

В наше время у людей отмечается все больше проблем со здоровьем из-за неправильного образа жизни, нарушения режима питания и низкого качества продуктов питания, вредных привычек, и экологической обстановки. В учебно-исследовательской работе правильно определены цель и задачи, грамотно подобраны методы исследования, выдвинута гипотеза, тщательно продумана и выполнена экспериментальная часть.

Цель: Изучение условий работы и влияния различных факторов на свойства пищеварительных ферментов в разных отделах пищеварительной системы

Задачи:

1) Изучить строение , свойства и классификацию ферментов, условия работы.

2) Изучить свойства и условия работы пищеварительных ферментов –гидролаз.

3) Изучить состав человеческой слюны. Пищеварительного сока в желудке и кишечнике.

4) Исследовать условия работы ферментов пищеварительных соков и слюны при расщеплении органических веществ ( белка и крахмала).

5) Провести опыты о влиянии антибиотика и солей тяжелых металлов на способность ферментов слюны и желудочного сока к гидролитическому расщеплению органических веществ.

Особенностью данной работы является исследование конкретных факторов воздействия окружающей среды на здоровье человека через простую и информативную систему (фермент-фактор). Исследование подтверждены экспериментом по определению влияния кислотности среды, антибиотиков , солей тяжелых металлов, температурного режима на пищеварительные ферменты гидролазы в разных отделах: ротовая полость, желудок и кишечник.

Достоинства данной исследовательской работы – полученные экспериментальные данные подтверждают предположения об изменениях в организме человека, в частности ферментативной системе под влиянием химических факторов.

Данная работа имеет большое практическое значение для формирования здорового образа жизни.

Область применения результатов работы – в учебной и внеучебной деятельности учеников и родителей и волонтерской деятельности

. Автор спланировал и последовательно осуществил исследовательскую деятельность, своевременно выполнял коррекцию работы по замечаниям руководителя.

Работа рационально структурирована, автор ясно, логично, последовательно, аргументировано умеет выражать мысли.

Руководитель Поташко И.В., учитель химии и биологии

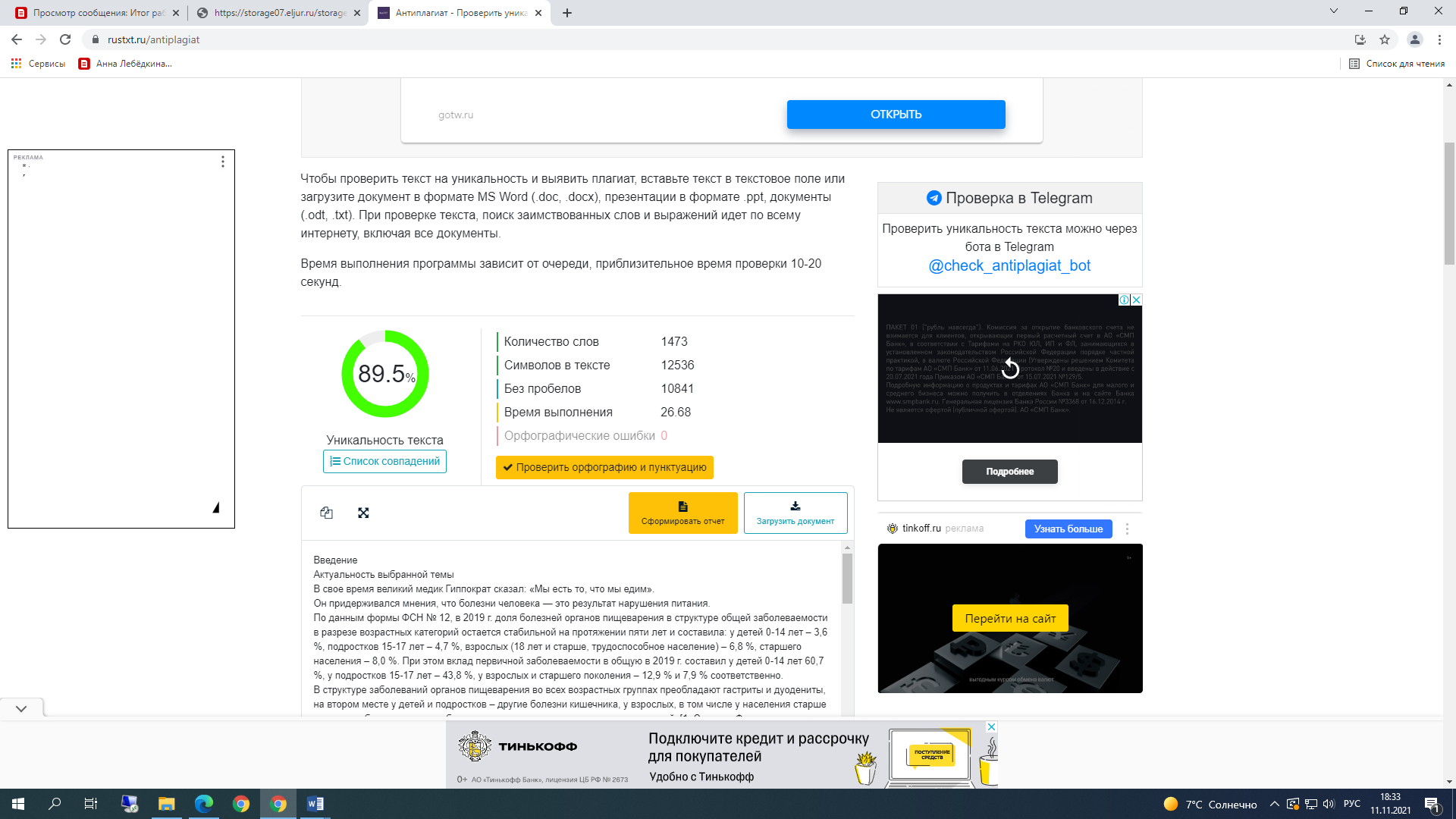

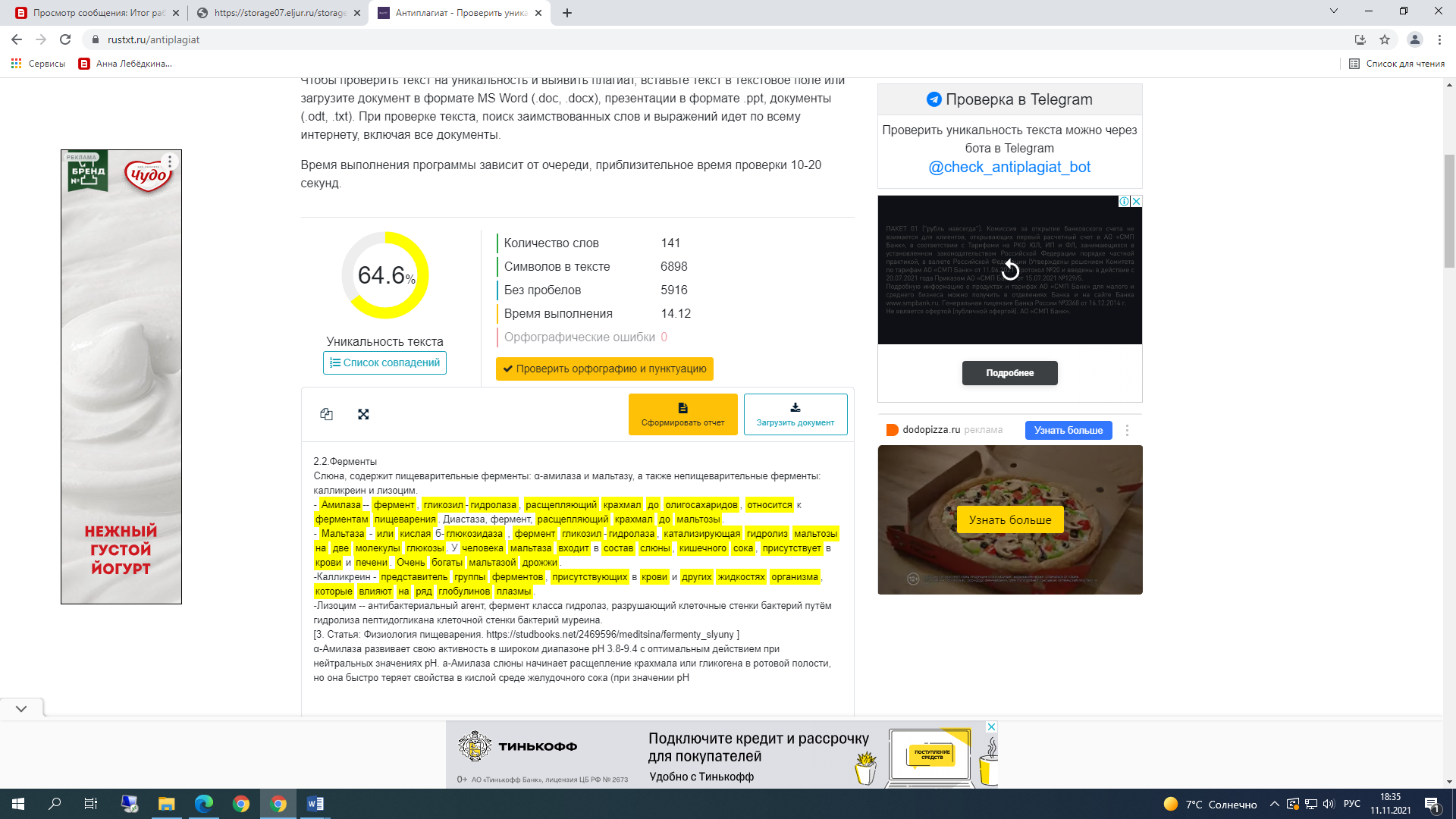

Результаты проверки на антиплагиат:

https://rustxt.ru/antiplagiat

- 5 капель,

- 5 капель, ; при наличии в растворе белка появляется сине-фиолетовое окрашивание, продукты переваривания белка – альбумозы и пептоны – вызывают красное окрашивание.

; при наличии в растворе белка появляется сине-фиолетовое окрашивание, продукты переваривания белка – альбумозы и пептоны – вызывают красное окрашивание.  сульфата меди, HCl (10 %) раствор соляной кислоты, кефир (жирность 3,2%).

сульфата меди, HCl (10 %) раствор соляной кислоты, кефир (жирность 3,2%).  гидрокарбонат натрия).

гидрокарбонат натрия). C.

C.