Министерство лесного хозяйства Кировской области

Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение «Суводский лесхоз-техникум»

УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

по учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык

ТЕМА: ВКЛАД НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ

В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ XVII-XIX веков

Выполнила: Загайнова

Екатерина Александровна

студент 3 курса 32 группы

Специальность: 35.02.12

«Садово – парковое

и ландшафтное строительство»

Руководитель: Торопова Е.Н.

Советск

2024

|

СОДЕРЖАНИЕ |

|

| Введение…………………………………………………………………………3 |

|

| Глава 1. История миграций немцев в Россию………………………………...5 |

|

| 1.1 Немцы в истории России X-XVII веков…………………………………...5 |

|

| 1.1.1 Отношения немцев с Русью………………………………………………5 |

|

| 1.1.2 Немцы в Москве…………………………………………………………..5 |

|

| 1.1.3 Занятия немцев в России…………………………………………………5 |

|

| 1.2 Немцы в России в первой половине XVIII в…………………………...…6 |

|

| 1.2.1 Положение немцев в России в период правления Петра I…………..…6 |

|

| 1.3 Немцы в постпетровской России (1725-1762 гг.)……………………..….7 |

|

| 1.3.1 Колонизация русских земель в XVIII в…………………………………8 |

|

| Глава 2. Исследование вклада немецкой нации в развитие российской науки XVII-XIX вв. на примере изучения наследия Г. Байера, Л. Эйлера, И.Крузенштерна и Г. Куфальдт ……………………………………………….10 |

|

| 2.1 Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738 гг.) ……………………………………10 |

|

| 2.2 Леонард Эйлер (1707-1783 гг.) ………………………………………….…10 |

|

| 2.3. Иван Фёдорович Крузенштерн (1770-1846 гг.) …………………………..11 |

|

| 2.4. Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт (Георгий Иванович Куфальдт) (1853 – 1938 гг.) ………………………………………………………………...13 |

|

| Глава 3. Практическая часть ……………………………………………….…17 |

|

| 3.1 Анкетирование среди студентов ………………………………………….17 |

|

| Заключение ……………………………………………………………………..18 |

|

| Список используемой литературы …………………………………………....19 |

|

| Приложение 1 Анкета……………………………………………………….….21 |

| Приложение 2 Анкета (выполненные студентами работы)…………..…..….22 Приложение 3 История появления немцев в России ………………………..23 Приложение 4 Занятия немцев в России XVII века ……………………….…23 Приложение 5 Ученые-немцы в деле переустройства русской державы …..24 Приложение 6 Буклет «Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт» ……………26

|

|

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: Россию и Германию связывает многовековая история политических, экономических и культурных связей. Корни русско-немецких культурных взаимоотношений уходят в далекое прошлое. Они развивались, начиная с в 17-го столетия. Эти два народа – Россия и Германия, имеют множество корней, переплетений, исторических событий в истории своего существования. В многовековой истории взаимоотношений двух государств можно выделить как периоды взаимовыгодного сотрудничества, так и драматические времена войн, разногласий и холодного непонимания.

В настоящее время на фоне введения санкции против РФ, а также современных нестабильных и прохладных общественно-политических отношений России и Германии очень важно помнить о светлых периодах историко-культурных отношений двух государств, об их взаимовыгодном сотрудничестве в самых разных сферах.

Изучая немецкий язык и получая специальность «Садово – парковое и ландшафтное строительство», меня заинтересовал и такой вопрос, который касается моей будущей специальности: Какое влияние оказали ученые Германии на развитие ландшафтного дизайна в России?

Само понятие как "Ландшафтный дизайнер" появилось только в XX веке, до этого созданием парков занимались архитекторы и садоводы. Отдельной профессии не было. Сами владельцы занимались оформлением и озеленением своих парков и участков. Выполняя работу по данной теме, я узнала, что многие немцы внесли свой вклад в развитие ландшафтной архитектуры в России.

Проблема: Практика сегодняшней жизни показывает, что современная молодёжь мало что знает о вкладе немецких ученых в Российскую науку, а если и знает, то в основном лишь негативные проявления взаимодействий двух государств и народов, такие как Первая и Вторая мировые войны, введение санкции против России в настоящее время. Германия стала недружественной страной России.

Поэтому в настоящий исторический период очень важно вспомнить тех немцев России, которые составили ее славу. Это нужно не только для самих российских немцев, но и для современных молодых людей всех национальностей. Это обусловлено тем, что после Великой отечественной войны 1941-1945гг. престиж российских немцев значительно снизился. Я считаю, что нужно говорить об исторической роли немцев России в различных областях, чтобы показать их роль в истории России.

Поэтому в данной работе мы рассмотрим влияние немецкой нации на Россию сквозь призму такой наименее искажаемой сферы общественной жизни, как наука XVII-XIX вв., так как именно в этот период российская наука переживала этапы становления и стремительного развития.

Гипотеза: если немецкая нация все-таки оказала значимое и плодотворное влияние на становление и развитие российской науки в период XVII-XIX вв., то в ходе этой работы мы увидим это на примерах деятельности немецких выдающихся личностей того времени.

Цель: определение характера и значения немецкого влияния на российскую науку XVII-XIX вв.

Задачи:

1.Провести анкетирование среди студентов с целью определения глубины

познаний современной молодежи в области историко-культурных отношений двух государств;

2. Изучить историю появления немцев на территории России;

3. Узнать, в каких научных сферах проявляли себя выходцы из Германии;

4. Изучить деятельность наиболее значимых немецких деятелей;

5. Найти информацию об известном ландшафтном архитекторе Г. Куфальде;

6.Сделать выводы о роли немецкого влияния на российскую науку XVII-XIX

Объектная область исследования: российская наука XVII-XIX

Объект исследования: влияние немецкой нации на становление и развитие Российской науки XVII-XIX

Предмет исследования: Немецкие ученые

Тип работы: учебно-исследовательская

Конечный продукт: буклет «Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт»

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ МИГРАЦИЙ НЕМЦЕВ В РОССИЮ

Немцы в истории России X-XVII веков

1.1.1 Отношения немцев с Русью

Политические отношения между Россией и Германией начинают свой отсчёт ещё со времён правления княгини Ольги (945-964), когда по ее просьбе из Германии в Киев прибыл монах Адальберт из монастыря святого Максимина в Трире для проведения миссионерской деятельности, которая заложила основы отношений между двумя странами.

Внук Ольги князь Владимир продолжил дружеские контакты с Германией, выбрав епископа Бруно фон Кверфурта посредником для проведения мирных переговоров с кочевниками, которые прошли успешно.

Кроме того, налаживанию взаимоотношений между двумя странами способствовало заключение династических браков; наследники Ярослава Мудрого взяли в жены дочерей знатных представителей немецкой диаспоры.

В ХV в. отношения Руси и Германии вновь налаживаются: прибывают на Русь два немецких рудокопа для добычи залежей серебряных руд, несколько бомбардиров-пушкарей, сыгравших во время татарского нашествия 1521 г. значительную роль. Из немецких земель были набраны желающие пойти на службу в Россию. Немецкие купцы ведут активную торговлю в России.[1]

1.1.2 Немцы в Москве

Немцы жили в Москве с конца ХV в. еще до возникновения Немецкой слободы и, хотя многие оставались в Москве лишь на короткий срок, немало было и тех, кто вместе с семьями жил здесь на протяжении нескольких поколений.

Когда закончилось собирание русских земель под властью Москвы и образование единого русского государства – России во главе с русским государем, при царском дворе появляется целый штат мастеровых, военных, врачей и аптекарей из разных стран Западной и Северной Европы, завязываются постоянные дипломатические контакты.

Благодаря активной вербовке на русскую службу в Москву приезжают мастера горного дела, оружейники, литейщики пушек, золотых и серебряных дел мастера, техники по взрыву крепостных сооружений. Их расселяли в Немецкой слободе, которая находилась на реке Яузе и ручье Кокуй. Жители Немецкой слободы занимались ремеслами и мукомольным промыслом.[1]

1.1.3 Занятия немцев в России

Служебные функции иностранцев в России были достаточно разнообразны. Военные несли службу в русских полках “нового строя” в качестве пехотинцев, артиллеристов, кавалеристов. Доктора, лекари, аптекари обслуживали царский двор, государевы аптеки, армейские полки. Мастера-ремесленники входили в штат Золотой, Серебряной, Оружейной и других дворцовых палат, а переводчики («толмачи») – Посольского приказа. Мастера монетного и литейного дела работали на московских Пушечном и Денежном дворах.

Среди немецких мастеров выделился своим искусством Ганс Фальк из Нюрнберга, принимавший участие в отливке колоколов и пушек, а в 40-е гг. XVII в. ставший одним из основателей Духанинского стекольного завода под Москвой в Дмитриевском уезде. Оружейные мастера, владевшие техникой золотой и серебряной “наводки” (нанесение на металл золотом и серебром тонкого рисунка), отец и сын Кинеманы оставили заметный след в оружейном деле России второй половины ХVII в.

Первыми живописцами - художниками, умевшими писать маслом на холсте, много работавшими над украшением царских покоев, мебели были немецкие мастера, служившие в ХVII в. при Оружейной палате: “цесарец” Даниэль Вухтерс, Иеронимус Еллина, “гамбуржец” Петер Энгельс.

Из немецких медиков славился Андреас Энгельгардт, уроженец города Амерслебена в Нижней Саксонии, приехавший в Россию обслуживать русских царей. Один из его преемников – доктор Л. А. Блюментрост, уроженец Мюльгаузена, находился на должности придворного лейб-медика с 1672 г. до своей кончины в 1705 г., получив звание и должность архиатера – старшего доктора.

Аптекарь И. Гуттеменш был основателем Нижней, или Главной, государевой аптеки Москвы. Открытая в 1672 г. в Белом городе, она стала первой казенной аптекой Москвы, где лекарства продавались горожанам по рецептам врачей. При аптеке имелась «дохтурская» палата, в которой велся прием и осмотр пациента. За свои заслуги Гуттеменш был пожалован титулом придворного медика и надзирателя, т. е. управляющего аптекой.

Таким образом, деятельность в Москве «государевых» иностранцев и, в частности, немецких мастеров, военных специалистов обеспечивала позитивный вклад в развитие русского военного дела, ремесла, мануфактурной промышленности, медицины и искусства.

Вместе с тем, царский двор при необходимости обращался и к тем немецким мастерам, что не были связаны с государевой службой, занимаясь частным предпринимательством. Когда в 1668 г. создавался государев стекольный завод в Измайлове, мастерами на него были приглашены сначала иноземные специалисты с Духанинского завода, в том числе немцы Ю. Кункель и И. Мартин, позднее были «призваны» из-за рубежа стекольные мастера: Я. Арципухор, П. Балтус, И. Леренк, Л. Мойет – все выходцы с Верхнего Рейна.

В 1672-75 гг. для создания первого немецко–русского придворного театра были привлечены ученики одной из лютеранских школ Немецкой слободы вместе с ее наставникам-магистром, пастором и учителем И.-Г. Грегори.[2]

1.2 Немцы в России в первой половине XVIII в.

1.2.1 Положение немцев в России в период правления Петра I

Первые десятилетия XVIII в. в России были ознаменованы предпринятой Петром I тотальной модернизацией российского общества, которая потребовала решения целого ряда проблем. Одной из важнейших стала проблема людских ресурсов. Петр I понимал, что реформы не могли бы осуществиться без широкого привлечения иностранных специалистов в самых разных областях государственной жизни России. Поэтому в 1702 г. им был издан манифест, приглашавший в Россию, торговцев и ремесленников, который обещал выгодные для иммигрантов условия жизни и работы. Но прежде всего, акцент делался на военных специалистов.

Немцы, будучи на государственной службе в России, существенным образом повлияли на формирование российских военных традиций. Они ценились прежде всего, как носители военного опыта Западной Европы. Особенности характера их позволили привнести в русское служилое сословие новые черты: универсализм, верность не только государю, но и государству как таковому.

В 1698 г. майор А. А. Вейде на базе германских законов написал “Воинский устав”, в котором были определены должности всех чинов и звания в армии, даны правила поведения военнослужащих и их взаимоотношений. Позднее в переработанном и переосмысленном виде этот документ использовался при дальнейшей разработке русских воинских уставов.

Особые надежды русский царь возлагал на немцев в деле внутреннего переустройства державы. Немцев привлекали для проведении денежной реформы, создания монетных дворов, в медицинском обслуживании, в организации торговли и ремесел.

Петровское правительство активно вовлекало иностранцев в становление светского образования России, в создание новых учебных заведений Москвы. В конце ХVII в. и первые годы ХVIII столетия дворянские недоросли и сыновья приказных служителей направлялись в приходские школы Немецкой слободы для обучения иностранным языкам, математике и иным наукам. «Ректору» одной из лютеранских школ Немецкой слободы – Н. Швиммеру – тогда были отданы в обучение немецкому и латинскому языкам шесть русских учеников. Два года спустя, в 1703 г., они были переданы новому наставнику, пастору Э. Глюку, который предложил создать новое учебное заведение – гимназию для русских юношей. С одобрения Петра I гимназия была открыта в Москве в 1705 г.

Другими новыми учебными заведениями Москвы, в которых преподавателями стали немцы и “цесарцы”, в петровское время были Инженерная и Артиллерийская школы. Даже после перевода основной части преподавателей и учеников в начале 1720-х гг. в Петербург, Инженерная школа, находившаяся на окраине Немецкой слободы, продолжала действовать до 1750-х гг.

Таким образом, в период становления Российской империи немцы были верной опорой Петра I и составляли основную силу, продвигавшую, по воле царя, преобразования в стране.[3]

1.3 Немцы в пост Петровской России (1725-1762 гг.)

После смерти Петра I традиция приглашения в Россию иностранцев не была отменена. Всё больше иностранцев, прежде всего немцев, приезжало в Россию, для многих из которых она стала второй родиной. Следует признать, что без этих людей немыслима гражданская и военная история России.

В период правления императрицы Анны Иоанновны (1730-1740гг.). иностранцев не ставили в какие-то особые условия. Ценились только те, кто с самого начала беспрекословно выполнял все приказы новой императрицы и служил ей верой и правдой. Кто же они?

- А.И.Остерман, давно породнившийся с древнейшим боярским родом Стрешневых, был единственным знатоком внешней политики из всего придворного окружения;

- фельдмаршал Б. Х. Миних - один из предков великого Пушкина.

- Братья Рейнгольд и Карл Левенвольде, пришедшие на службу при Петре I.

В пост Петровское время, как и при Петре I, немцы продолжали играть очень важную роль в развитии экономики, науки и культуры России. Это можно продемонстрировать на примере Российской Академии Наук, которая тогда именовалась Академией наук и художеств. По национальному составу своих членов она была преимущественно немецкой: из 111 академиков 70 было немецкой национальности. Среди первых Президентов Академии четверо - Л. Блюментрост, Г.фон Кайзерлинг, И.-А. фон Корф и К. фон Бревен – были немцами.

Членом Академии был известный ботаник И. Г. Гмелин (1709-1755 гг.). Он был исследователем Сибири, провел в экспедициях 9,5 лет, исследуя Камчатку. Его перу принадлежат самые точные и систематизированные записи по географии, ботанике и этнографии Сибири.

Подавляющее большинство ученых-иностранцев добросовестно служило становлению отечественных ученых. Именно академики-немцы избрали в 1742 г. М. В. Ломоносова профессором химии, что тогда соответствовало званию академика. Учителями и наставниками Ломоносова были выдающийся физик и философ Х. Вольф, химик и металлург Генкель.

Немало немцев и лиц немецкого происхождения прославились в сфере русской словесности и литературы. К примеру, знаменитый русский писатель Денис Фонвизин – потомок древнего немецкого рода фон Визе, явился создателем первой русской социальной комедии.

Из этого следует, что в ХVIII-ХIХ вв. русско-немецкие связи были настолько тесными во всех областях и сферах государственной, общественной, культурной жизни, что немецкое происхождение считалось вполне нормальным явлением.[4]

1.3.1 Колонизация русских земель в XVIII в.

По мере территориального роста, развития и укрепления Российской империи проблема культурного освоения имевшихся в стране огромных пустующих окраинных территорий становилась всё более актуальной.

Попытки практической реализации колонизационных замыслов, предпринятые царицей Анной Ивановной, а затем императрицей Елизаветой Петровной, не удались. И только Екатерина II, пришедшая к власти в июне 1762 г., осуществила многолетний замысел, надеясь со временем умножить благополучие империи.

Ей был издан Манифест о привилегиях от 22 июля 1763 г., который объяснял механизм приезда в Россию и декларировал льготы и привилегии колонистам.

Правом переезда в Россию на льготных условиях спешили пользоваться, в основном, немцы, так как немецких переселенцев подкупили крайне выгодные экономические условия, провозглашаемые манифестом.

Однако после смерти Екатерины II Павел I. подписал указ, запрещавший иностранцам въезд в Российскую империю и с первой четверти XIX века значительные немецкие миграции в Россию практически прекращаются.[5]

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА НЕМЕЦКОЙ НАЦИИ В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ XVII-XIX ВВ. НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ: Г. БАЙЕРА, Л. ЭЙЛЕРА, И. КРУЗЕНШТЕРНА И Г. КУФАЛЬДТА

2.1. Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738 гг.)

Г . Байер - известный немецкий историк. Будучи профессором Кёнигсбергского университета, с 1725г. начал свою деятельность в Академии наук в Москве. Перед ним стояли следующие задачи:

. Байер - известный немецкий историк. Будучи профессором Кёнигсбергского университета, с 1725г. начал свою деятельность в Академии наук в Москве. Перед ним стояли следующие задачи:

- Воспитание нового поколения российских ученых;

- Ведение научной деятельности в интересах российского государства. Г. Байер

Рисунок 1. Г. Байер[7]

- Будучи одним из основателей Академической гимназии, Байер в 1727 г. принял на себя надзор за ней;

- В 1732 г. Байер разработал академический устав;

- За 12 лет пребывания в России Байер издал 6 книг и более 30 статей на самые разные темы, в их числе: история России, история стран Востока, литература, педагогика и т.д.  Он явился одним из основоположников истории как науки в России.

Он явился одним из основоположников истории как науки в России.

Однако главная заслуга Байера состоит в создании теории происхождения российского государства, так называемой норманской теории, которая явилась отправной точкой для последующего развития русской исторической науки: на ее положениях основывали свои труды такие выдающиеся историки как Н. М. Карамзин, М. П. Погодин и С. М. Соловьёв; на основе нормандской теории базируется большая часть современных учебников истории.

Идеи Байера оказали значительное влияние на таких деятелей российской культуры и науки, как А. Кантемир, А. Л. Шлёцер, Ф. И. Миллер и многих других.[6]

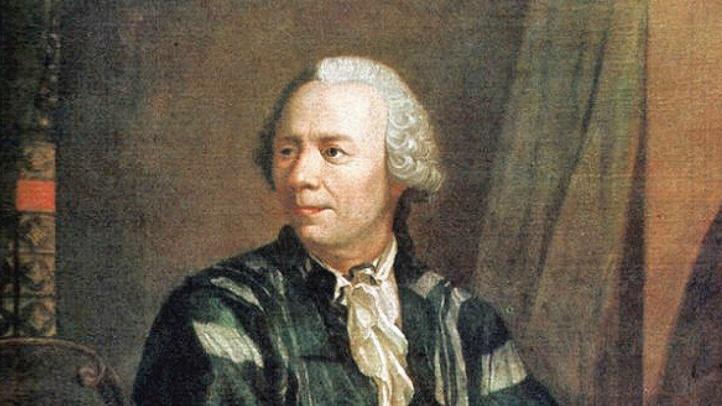

2.2. Леонард Эйлер (1707-1783 гг.)

Л . Эйлер - известный немецкий физик и математик. Обладал незаурядной творческой плодовитостью: с 1727 по 1741 гг. Л. Эйлер жил и трудился в Российской империи, издав более 90 крупных научных работ. Несмотря на утрату зрения, создал около 400 статей и 10 книг, что является более чем половиной его творческого наследия.

. Эйлер - известный немецкий физик и математик. Обладал незаурядной творческой плодовитостью: с 1727 по 1741 гг. Л. Эйлер жил и трудился в Российской империи, издав более 90 крупных научных работ. Несмотря на утрату зрения, создал около 400 статей и 10 книг, что является более чем половиной его творческого наследия.

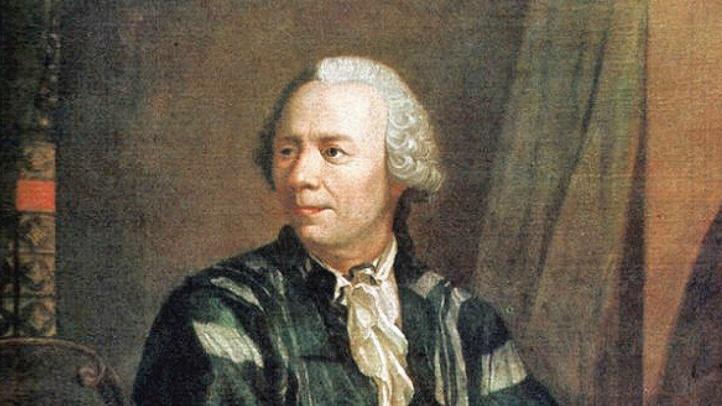

Рисунок 2. Л. Эйлер[9]

Круг занятий Эйлера был невероятно широк и охватывал все отделы современной ему математики и механики, теорию упругости, математическую физику, Л. Эйлер оптику, теорию музыки, теорию машин, баллистику, морскую науку, страховое дело и т.д. Около 60% работ Эйлера относится к математике, остальные 40% – преимущественно к её приложениям.

Свои результаты ученый систематизировал в монографиях, написанных с поразительной ясностью и снабжённых ценными примерами:

- Механика, или Наука о движении, изложенная аналитически, 1736 г.;

- Введение в анализ, 1748 г.;

- Универсальная арифметика, 1768-69 гг.;

Ему принадлежит огромное число открытий. Значительную часть этих результатов Эйлер собрал в своём «Интегральном исчислении».

Многие известные впоследствии физики и математики, в своих исследованиях опирались на его работы. Его называли учителем математиков второй половины XVIII в.[8]

2.3. Иван Фёдорович Крузенштерн (1770-1846гг.)

И .Ф. Крузенштерн - потомок обрусевшего немца Российский мореплаватель, адмирал, участник многих морских боев и сражений.

.Ф. Крузенштерн - потомок обрусевшего немца Российский мореплаватель, адмирал, участник многих морских боев и сражений.

На кораблях «Надежда» и «Нева» он совершил первую русскую кругосветную экспедицию, длившуюся три года.

Рисунок 3. И. Крузенштерн[11]

Что удивительно, по происхождению и по имени великий патриот России не был русским. Он родился в 1770 г. в семье остзейских дворян с немецко-шведскими корнями и был наречён Адамом Иоганном. Мало того, в юные годы о морской карьере он и не помышлял. "О детских годах Крузенштерна авторы книг сообщают нам только, что Адам был слаб здоровьем, очень домашним мальчиком, избалованным родительской любовью, и что никто в роду Крузенштерна ни моряком, ни путешественником не был. И Адам к такому жизненному пути не готовился", — пишет о нём Владимир Ергер в книге "Верь в надежду". В 12 лет мальчика отдали в соборную Вышгородскую школу в Ревеле (Таллине), там он обучался три года, после чего родители решили отправить Адама в Морской кадетский корпус. С этого момента его жизнь изменилась.

При оформлении Крузенштерна в корпус вместо Адама Иоганна его записали Иваном Фёдоровичем без всякого спроса и согласия на то отца — Иоганна Фридриха. Так в России всегда поступали с немецкими и другими иностранными именами.

Крузенштерн учился старательно, значительную часть свободного времени проводил в библиотеке или обсерватории. В силу политической ситуации его пребывание в стенах кадетского корпуса тоже ограничилось тремя годами вместо положенных шести. В 1788 году шведский король Густав III объявил войну России, уже воюющей с Турцией. Российские корабли были переведены из Балтики на Чёрное море, этим и решил воспользоваться Густав, чтобы вернуть Швеции её бывшие прибалтийские территории, а попутно захватить Санкт-Петербург. Чтобы дать ему отпор, Россия ввела на вооружение старые корабли и досрочно выпустила из Морского кадетского корпуса всех, кто успел прослужить гардемарином хотя бы год. Так Крузенштерн оказался на борту линейного корабля "Мстислав" в звании "за мичмана" — до просто "мичмана" он ещё не дорос.

В июле 1788 года семнадцатилетний офицер принял участие в Гогландском морском сражении, успешно обеспечивая максимальную скорострельность орудий корабля — один залп в три минуты. Благодаря этому бою в январе он стал полноправным мичманом. По "Морскому регламенту" Петра I офицер был обязан прослужить в этой должности не менее семи лет, прежде чем рассчитывать на повышение. Но военное время диктовало свои условия. В течение следующих двух лет Крузенштерн принял участие ещё в трёх боях: в Эландском, Ревельском и Выборгском, после чего получил звание лейтенанта. Ему было двадцать.

В 1793 году российское правительство решило отправить 16 лучших морских офицеров на стажировку в Англию. Среди них был и Иван Крузенштерн. Он провёл в командировке шесть лет, принимал участие в боевых действиях, побывал в Канаде и Америке, в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и Индии, ходил в Атлантическом и Индийском океанах. В портах мира он видел корабли самых разных стран и не мог не задаться вопросом, почему среди них нет русских судов. Вернувшись на родину в 1799 году, Крузенштерн подготовил план кругосветной экспедиции "в интересах развития торговли и обогащения страны". Свой проект он назвал "Начертания" и отправил его президенту коммерц-коллегии Петру Соймонову.

Император Александр I пожаловал супруге Крузенштерна доходы с одной деревни сроком на 12 лет, "дабы по собственному Его Величества изречению обезопасить благосостояние жены моей во время продолжительнаго и неизвестности подверженнаго отсутствия ея мужа". Ежегодная сумма составляла 1500 рублей — весьма солидные по тем временам деньги.

Руководитель экспедиции полностью сосредоточился на подготовке к плаванию. Корабли купили в Англии — отечественные не подходили для столь серьёзного предприятия. А вот команду набирали исключительно из русских моряков — это была принципиальная позиция Крузенштерна. "Мне советовали принять несколько и иностранных матрозов, — писал он, — но я, зная преимущественныя свойства Российских, коих даже и Англинским предпочитаю, совету сему последовать не согласился. На обоих кораблях, кроме Гг. Горнера, Тилезиуса, Лангсдорфа и Лабанда (учёных, собиравших научные данные — О.Л.), в путешествии нашем ни одного иностранца не было". Желающих оказалось много, и отбирая их, Крузенштерн обращал внимание не только на профессиональные качества, но и на состояние здоровья, и на моральный дух. Так, уже перед выходом он решил оставить двоих матросов на берегу: у одного обнаружились признаки цинги, а второй четыре месяца как женился.

7 августа 1803 года "Надежда" и "Нева" вышли из Кронштадта, на первой капитаном был Иван Крузенштерн, на второй — Юрий Лисянский, с которым он вместе учился в кадетском корпусе, а потом ездил на стажировку в Англию. "Долговременное моё с сим отличных дарований человеком знакомство, прежнее путешествие наше в Америку и в Восточную Индию, а наипаче желание быть полезным отечеству при столь важном случае были причиною, что я, невзирая на старшинство своей службы, с великою охотой согласился свершить сие толико отдалённое путешествие под его начальством", — писал Лисянский в своих воспоминаниях о путешествии.

Экипажи кораблей не зря полагались на своего командира. Крузенштерн с истинно немецкой дотошностью подготовился к далёкому странствию, вдумчиво укомплектовав суда всем необходимым. Он категорически запретил телесные наказания, которые были в то время нормой. В письме, отправленном из Бразилии, лейтенант с "Надежды", рассуждая об ожидаемых мартовских штормах, безмятежно резюмирует: "Но с Капитаном Крузенштерном и с Рускими чего бояться? Будем там, где нам быть надобно".

С 1811г. определён инспектором классов, а затем директором морского кадетского корпуса и членом адмиралтейств совета.

Разработал подробную инструкцию для кругосветной экспедиции, обогатил команду И. Ф. Крузенштерн необходимыми для экспедиции инструментами, создал «Атлас Южного моря», с приложением гидрографических записок под заглавием «Собрание сочинений служащих разбором и изъяснением Атласа Южного моря», написал Труд «Путешествие вокруг света на кораблях „Надежда“ и „Нева“», ввел в курсы морского корпуса новые предметы преподавания, обогатил его библиотеки многими учебными пособиями.

В честь великого мореплавателя были названы остров, пролив, риф и даже кратер на Луне, а также знаменитый ледокол и океанографическое исследовательское судно. [10]

2.4 Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт (Георгий Иванович Куфальдт)

(1853 – 1938 гг.)

Н емецкий ландшафтный архитектор, с 1879-го по 1914 год работал в Российской империи, главным садовым архитектором Риги, а также выполнял проекты озеленения государственных и частных объектов на других территориях страны.

емецкий ландшафтный архитектор, с 1879-го по 1914 год работал в Российской империи, главным садовым архитектором Риги, а также выполнял проекты озеленения государственных и частных объектов на других территориях страны.

В возрасте 27 лет, приняв приглашение на должность директора садов и парков города Риги, Куфальдт занялся почётным и ответственным делом, которое не оставлял до

самого отъезда из России.

Рисунок 4. Г. Куфальдт [13]

Когда он приехал в Ригу, она произвела на него гнетущее впечатление: темный, унылый город со слабым освещением, даже конка ещё не ходила.

В последующие 34 года он руководил вновь учреждённым городским садовым управлением и создал в Риге и её окрестностях систему озеленения, сохраняющую общую структуру по настоящее время. Куфальдт не делил жителей города на богатых и бедных, считая зелёные насаждения не роскошью, а необходимостью. Поэтому его план озеленения охватывал не только центр города, но и рабочие кварталы

Он создал питомник саженцев, где изучал свойства новых сортов растений. Состарившиеся берёзовые аллеи на улицах Риги он заменил голландскими липами, которые красиво цветут в июне, которые легко формировать и благодаря обрезке они так быстро не старятся.

1895 году Г. Куфальдту было поручено руководство отделом садоводства на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. В том же году первый приз на конкурсе по устройству сада-цветника с фонтаном перед западным фасадом Зимнего дворца в Санкт-Петербурге обратил на него Высочайшее внимание. С этого времени Куфальдт нередко занимался инспекцией или реконструкцией старых садов и парков в императорских резиденциях (в Царском Селе и в Ораниенбауме, в парке Кадриорг в Ревеле), а равно проектированием новых (например, Царского парка в Дагомысе).

1910 году архитектор был приглашён выполнить пейзажную часть парка в имении Владимира Семёновича Храповицкого Муромцево, где половину территории занимали пруды, между ними вились щебеночные дорожки, освещаемые электричеством. Вдоль них были расставлены скульптуры из мастерской братьев Ботта и венская мебель Тонет. Фонтаны украшали работы скульптора А. С. Козлова. Летом из оранжерей высаживались в грунт пальмы, юкки, самшиты и другие теплолюбивые растения. [12]

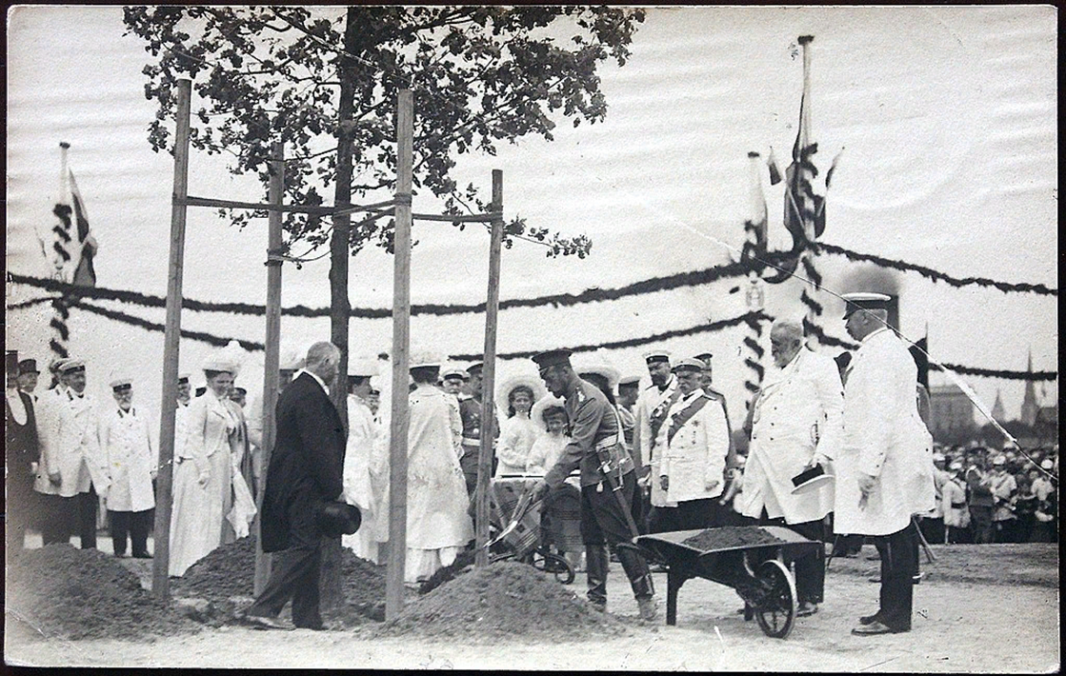

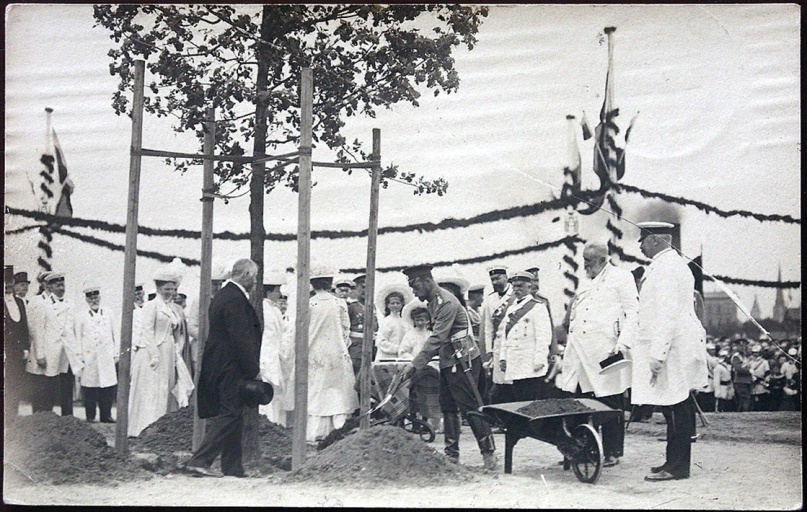

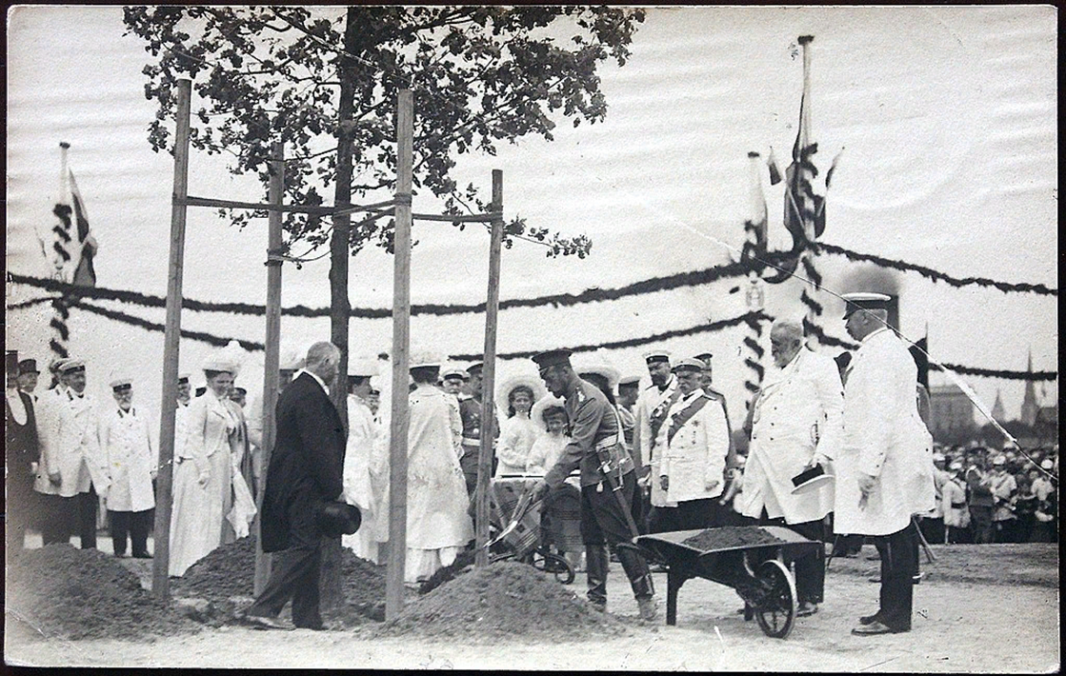

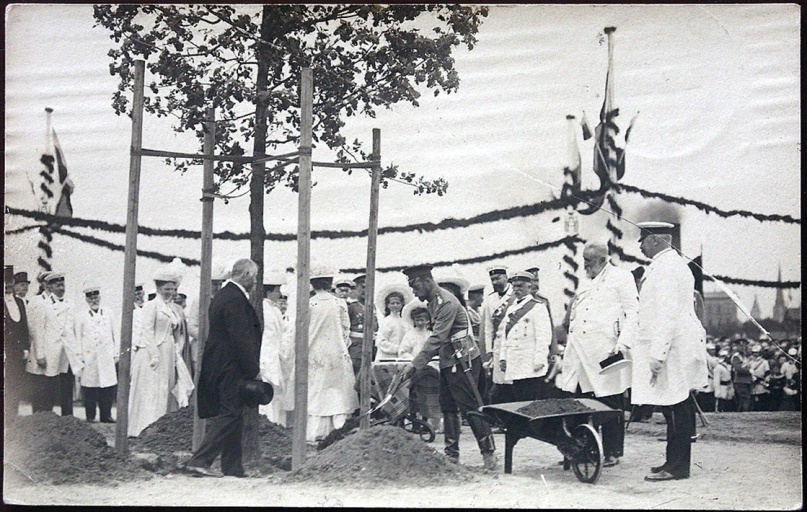

Рисунок 5. Петровский парк[14]

В 1913 году, когда семья императора Николая II прибыла в Ригу для мероприятий по случаю 300-летия Дома Романовых, состоялась торжественная закладка дубовой аллеи в Петровском парке, организованная Куфальдтом. Император отметил работу садового архитектора золотыми часами, а жалование Куфальдта было удвоено до 4000 рублей в год.

/На фото - посадка деревьев в Петровском парке Риги во время мероприятий к 300-летию Дома Романовых. Напротив императора Николая II — Георгий Иванович Куфальдт/.

Рисунок 6. Аркадия (парк, Рига) (1909—1911) [15]

Рисунок 7. Верманский парк[16]

В Верманском парке в 1899 году был устроен первый в Риге розарий.

Рисунок 8. Межапаркс [17]

Межапаркс (Царский лес) (с 1901) — первый в Российской империи садовый город.

Главный ландшафтный архитектор Риги Георг Куфальдт разработал план территории, предусмотрев систему дорог, проложенных так, чтобы у посетителей был выбор — прогуляться по малому или по большому кругу, а во время прогулки им бы открывались красивые виды — на озеро, на лес, на цветущие кустарники. Деньги на обустройство предполагалось получить за счет вырубки деревьев. Куфальдту помогал главный лесничий Риги Эйжен Оствальд: они вместе планировали уход за лесом и подбор пород для парка. Главной его ценностью является сосновый лес, выросший на морских дюнах. Парк получил своё название от исторического района, в котором располагался. В Российской империи он носил название Царский лес. В 1924 году Царский лес переименовали в Межапарк. С 1956 по 1997 год в Межапарке действовала Рижская детская железная дорога.

Таким образом, многие немецкие ученые оказали огромное влияние на российскую науку, внесли неоценимый вклад в различные ее сферы.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Анкетирование среди студентов

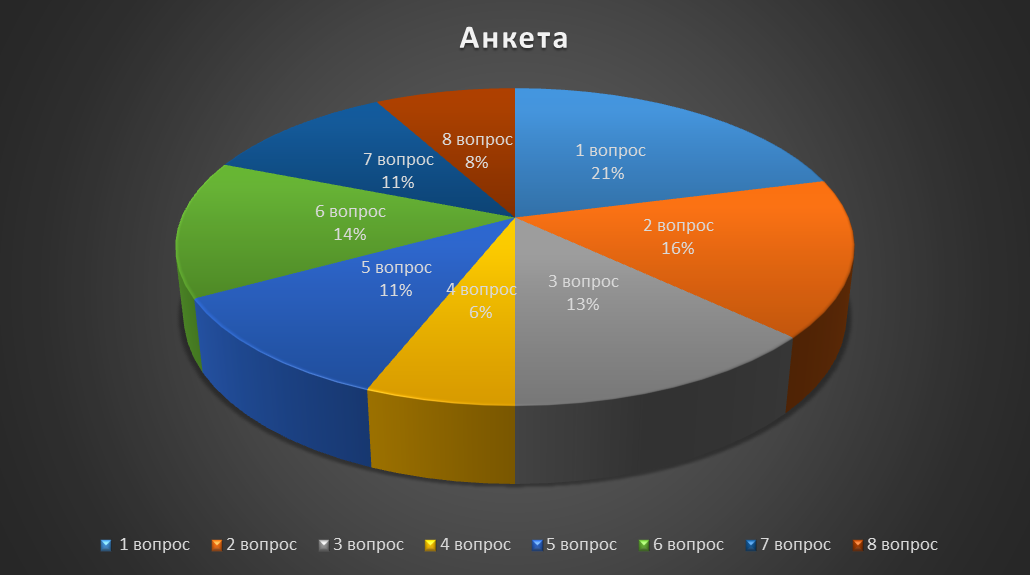

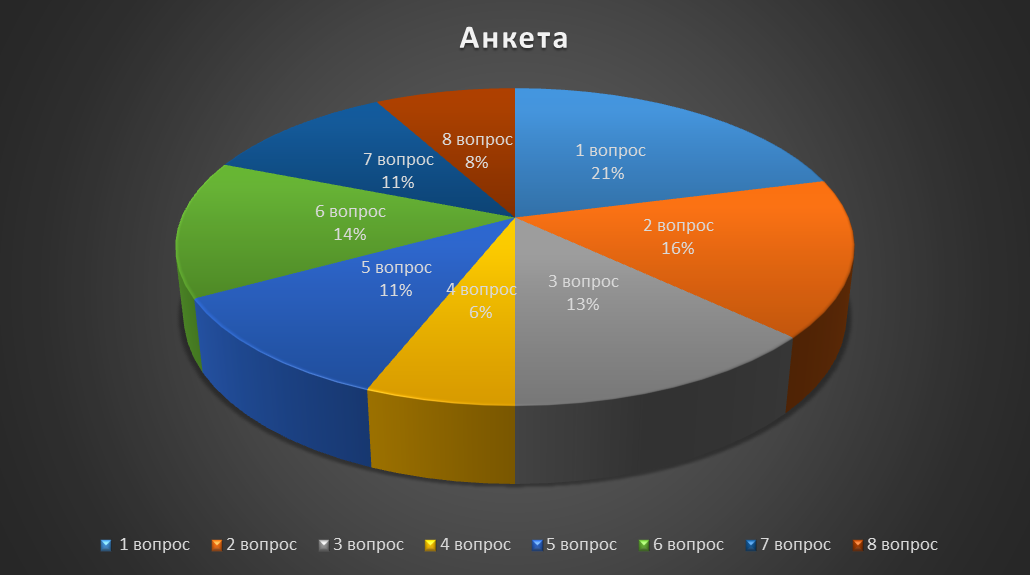

С целью определения глубины и степени познаний современной молодежи в области историко-культурных отношений России и Германии среди студентов I-II курсов было проведено анкетирование, состоящее из 8 вопросов, в котором участвовало 30 человек.

Результаты правильных ответов на каждый вопрос представлены на диаграмме:

По результатам анкетирования выяснилось, что степень познаний современной молодежи в области историко-культурных отношений России и Германии среди студентов очень низкая: большая часть студентов (примерно 75 – 80 %) имеет смутные представления о положительных моментах в отношениях России и Германии, о влиянии представителей немецкой нации на развитие России, и практически не знает имена известных немецких ученых и академиков, сыгравших ключевые роли в становлении и развитии науки в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив историю миграций немецких переселенцев, род их деятельности на территории России, а также государственную политику по отношению к иностранцам, проанализировав вклад немецкой нации в развитие российской науки XVII-XIXвв., мы пришли к полному подтверждению выдвинутой гипотезы.

Действительно, немецкая нация оказала значимое и плодотворное влияние на становление и развитие российской науки в период XVII-XIX вв. А именно:

- Историко-культурные связи России и Германии начинают свой отсчёт с древнейших времён, однако период с XVII по XVIII вв. является ключевым этапом немецких миграций на территорию России;

- Развитие собственной российской научной мысли, начавшееся в XVIII в., обязано своими успехами немецким учёным, приглашённым в Российскую империю в качестве основателей научных школ и педагогов для будущих поколений научных деятелей;

- Ключевые роли в становлении российской науки принадлежат многим ученым, таким как Г. З. Байер, Л. Эйлер, А.Ф. Крузенштерн и др.;

- На развитие ландшафтного дизайна в России оказал огромное влияние немецкий ландшафтный архитектор Г. Куфальдт.

Данная работа может служить для современной молодежи основой познания в этой области и началом большого исследовательского труда, раскрывающего глубокий смысл позитивных взаимоотношений двух государств.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Немцы в истории России 9-17 веков. Режим доступа: https://geschichte.rusdeutsch.ru/14/26 (Дата обращения: 12.01.2024 )

Немцы в российской истории. Режим доступа: https://museum.rusdeutsch.ru/a/a1/p1history-ru.html (Дата обращения:12.01.2024)

История российских немцев. Режим доступа: https://geschichte.rusdeutsch.ru/14/36 (Дата обращения: 15.01.2024)

Немцы на государственной и военной службе России. Режим доступа: https://serg-slavorum.livejournal.com/2337816.html (Дата обращения:15.01.2024)

Манифест императрицы Екатерины II от 22 июля 1763 г.Режим доступа: https://vk.com/@399308807-manifest-imperatricy-ekateriny-ii-ot-22-iulya-1763-g (Дата обращения:17.01.2024)

Готлиб Зигфрид Байер. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Байер,_Готлиб_Зигфрид (Дата обращения:20.01.2024)

Г. Байер. Режим доступа: https://историческийбагаж.рф/static/post/9904-1778.png

(Дата обращения:25.01.2024)

Леонардо Эйлер. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйлер,_Леонард (Дата обращения:26.01.2024)

Л. Эйлер. Режим доступа: https://electricx.ru/wp-content/uploads/2022/11/image9-8.jpg (Дата обращения:26.01.2024)

Не только "человек и пароход": каким был реальный Иван Крузенштерн. Режим доступа: https://rgo.ru/activity/redaction/articles/ne-tolko-chelovek-i-parokhod-kakim-byl-realnyy-ivan-kruzenshtern/

(Дата обращения: 01.02.2024)

И.Ф. Крузенштерн. Режим доступа: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4359735/pub_602e6eccffa2d86ae4bd3f77_602e6f6abc490b6725a3ff6c/scale_1200 (Дата обращения: 01.02.2024)

Куфальдт, Георг Фридрих. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Куфальдт%2C_Георг_Фридрих (Дата обращения:)

Г. Куфальдт. Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Georg_Kuphaldt_Portrait.jpg

(Дата обращения:06.02.2024)

Петровский парк. Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/d/d0/Petrovsky-park-Nikolay-II.jpg/1024px-Petrovsky-park-Nikolay-II.jpg

(Дата обращения: 06.02.2024)

Аркадия (парк, Рига) Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Riga%2C_Arkādijas_parks.jpg/1200px-Riga%2C_Arkādijas_parks.jpg

(Дата обращения:) 06.02.2024

Верманский парк. Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Vermanes_Garden_View.jpg

(Дата обращения: 06.02.2024)

Межапаркс . Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Mežaparks_%282%29.jpg/800px-Mežaparks_%282%29.jpg

(Дата обращения: 06.02.2024)

Приложение 1

Анкета

Выберите один из предложенных вариантов ответа:

1. Какое влияние оказывали немцы на ход истории России:

а. никакое;

б. положительное и отрицательное;

в. отрицательное;

г. положительное;

2. Какой период в истории явился наиболее активным процессом миграций

немцев в Россию:

а. X-XVвв.;

б. XVII-XIXвв.;

в. XXв.

г. никакой

3. Кто из правителей России проявлял наибольшую активность для привлече-

ния специалистов из Германии в деле модернизации российского общества XVII-XIXвв.:

а. Екатерина II;

б. Павел I;

в. Петр I;

г. Александр I

4. В какой сфере государевой службы Петра I деятельность немцев проявлялась наиболее ярко:

а. военная служба;

б. наука;

в. денежная реформа;

г. Медицина

5.Каких известных немецких ученых, изобретателей, исследователей,

творивших на благо России XVII-XIXвв, вы знаете:

а. И. Ньютон;

б. И. Крузенштерн;

в. Г. Фаренгейт;

г. М. Ломоносов

6. В каком году Г. Куфальдту было поручено руководство отделом садоводства на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде?

а. 1910

б. 1913

в. 1895

г. 1899.

7. Сколько лет было Куфальдту, когда он принял приглашение на должность директора садов и парков города Риги?

а.38

б. 27

в. 40

г. 30

8. Кто эти люди (соотнесите цифру с буквой):

1. Готлиб Байер -

2. Леонард Эйлер -

3. И. Крузенштерн –

4. Георг Куфальдт -

а Немецкий ландшафтный архитектор

б. Немецкий историк.

г. Немецкий мореплаватель

в. Немецкий математик

1б,2в, 3г, 4а

Приложение 2

Анкета (выполненные студентами работы)

Приложение 3

История появления немцев в России

| Век | Правитель на Руси | Отношения, занятия, контакты немцев |

|

X | Ольга, Святослав, Владимир | - Миссионерская деятельность германских монахов; - участие германской церкви в мирных переговорах с кочевниками; - русско- германские браки |

|

XV-XVI |

Иван (Грозный) | - горное дело; - военное дело; - торговля немецких купцов |

|

XVII | Борис Годунов | - мукомольное дело; - ремесла |

Приложение 4

Занятия немцев в России XVII века

| имя | занятие |

| Ганс Фальк Кункель Мартин Балтус |

- Литейщик, один из основателей стекольного завода; - стекольных дел мастера |

| Кинеманы (отец и сын) |

Оружейники (роспись золотом по металлу)

|

| Даниель Вухтарс Иеронимус Елина Петер Энгельс |

- Живописцы – художники царских покоев |

| Андреас Энгельгард и Блюментрост |

- Придворные доктора, медики; |

| Гутенменш | Основатель государственной аптеки Москвы |

| Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт (Георгий Иванович Куфальдт)

| ландшафтный архитектор |

Приложение 5

Ученые-немцы

в деле переустройства русской державы

| имя | заслуга |

|

А.А. Вейде майор |

Автор первого «Воинского Устава» армии;

|

|

А.И. Остерман |

Знаток внешней политики

|

|

Б.Х.Миних

|

Фельдмаршал, предок А.С.Пушкина

|

|

Христиан Вольф |

Физик, философ, наставник М. Ломоносова

|

|

Генкель |

Химик, металлург, наставник М. Ломоносова |

| 6. К.фон Бревен, И.А. фон Копф, Л.Л. Блюментрост, Г.К. Кайзерлинг

|

Ученые - академики. Первые Президенты Российской Академии Наук |

| 7. Готлиб Зигфрид Байер

| Историк, создатель теории происхождения российского государства (нормандской теории). |

|

8. Леонард Эйлер

| Физик и математик, академик Российской Академии Наук |

|

9. Иван Крузенштерн

|

Российский мореплаватель, адмирал.

|

|

10. Д. Фонвизин (фон Визе)

|

Писатель, создатель русской сатиры и комедии

|

Приложение 6

Буклет «Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт»

| «Страстный помолог» Однако научно-практические интересы Куфальдта этим не ограничивались. Современники называют его «страстным помологом». Действительно, именно ему обязан северо-западный регион бывшей Российской империи акклиматизацией многих сортов плодовых деревьев. Опыт в этой области был обобщен учёным в работе «Der Rationelle Obstbau in den nordwestlichen Provinzen des russischen Reiches: ein Handbuch der Obstkultur für Gärtner und Gartenfreunde» («Рациональное плодоводство в северо-западных провинциях Российской империи: руководство для садовников и любителей», 1896). Он создал питомник саженцев, где изучал свойства новых сортов растений. Состарившиеся берёзовые аллеи на улицах Риги он заменил голландскими липами, которые красиво цветут в июне, которые легко формировать и благодаря обрезке они так быстро не старятся. Успехи В 1895 году Г. Куфальдту было поручено руководство отделом садоводства на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. В том же году он заработал первый приз на конкурсе по устройству сада-цветника с фонтаном перед западным фасадом Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

|

| |

|

|

|

| | Арка́дия — парк в Риге, располож енный на левобережье Даугавы. Является одним из старейших комплексов зелёных насаждений города. Его общая площадь достигает 9,6 гектара. Представляет собой один из типичных образцов садово-парковых комплексов латвийской столицы, выполненный в ландшафтном стиле. Дендрологическое богатство, отличавшее парк «Аркадия» с момента его основания, постепенно было утрачено. Сейчас здесь произрастает 23 вида местных многолетников, а также 42 формы интродуцированных деревьев, из которых можно отметить крымскую липу и вееровидный боярышник. |

| |

|

|

|

| | Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт (1853 – 1938 гг.) |

|

|

|

Петровский парк В 1913 году, когда семья императора Николая II прибыла в Ригу для мероприятий по случаю 300-летия Дома Романовых, состоялась торжественная закладка дубовой аллеи в Петровском парке, организованная Куфальдтом. Император отметил работу садового архитектора золотыми часами, а жалование Куфальдта было удвоено до 4000 рублей в год.

| Детство. Юность. Родился в семье учителя Ганса Генриха Куфальдта и его супруги Доротеи. После обучения в гимназии окончил двухлетнюю школу садоводства при Ойтинском придворном парке. Совершенствовал свои познания и практические навыки в Институте помологии в Рейтлингене, в кёльнском Зоологическом саду и в Королевской школе садоводства в Вильдпарке (Потсдам, 1876—1878), где преподавали придворные садовники. Именно тогда он осознал перемены в садовом искусстве, которое уходило от французской регулярности к пейзажному парку. После успешной сдачи экзаменов 1 марта 1878 года получил место главного садовника в округе Остпригниц, где проработал полтора года и выполнил свои первые небольшие самостоятельные проекты. Карьера и труды В возрасте 27 лет, приняв приглашение на должность директора садов и парков города Риги, Куфальдт занялся почётным и ответственным делом, которое не оставлял до самого отъезда из России. Куфальдт не делил жителей города на богатых и бедных, считая зелёные насаждения не роскошью, а необходимостью. Поэтому его план озеленения охватывал не только центр города, но и рабочие кварталы. | | «Получить уроки у королевского садовника было равносильно божьей милости» (Георг Куфальдт) |

| |

|

|

| Георг Фридрих Фердинанд Куфальдт - немецкий ландшафтный архитектор, с 1875-го по 1914 год работал в Российской империи, главным садовым архитектором Риги, а также выполнял проекты озеленения государственных и частных объектов на других территориях страны |

. Эйлер - известный немецкий физик и математик. Обладал незаурядной творческой плодовитостью: с 1727 по 1741 гг. Л. Эйлер жил и трудился в Российской империи, издав более 90 крупных научных работ. Несмотря на утрату зрения, создал около 400 статей и 10 книг, что является более чем половиной его творческого наследия.

. Эйлер - известный немецкий физик и математик. Обладал незаурядной творческой плодовитостью: с 1727 по 1741 гг. Л. Эйлер жил и трудился в Российской империи, издав более 90 крупных научных работ. Несмотря на утрату зрения, создал около 400 статей и 10 книг, что является более чем половиной его творческого наследия. .Ф. Крузенштерн - потомок обрусевшего немца Российский мореплаватель, адмирал, участник многих морских боев и сражений.

.Ф. Крузенштерн - потомок обрусевшего немца Российский мореплаватель, адмирал, участник многих морских боев и сражений.  емецкий ландшафтный архитектор, с 1879-го по 1914 год работал в Российской империи, главным садовым архитектором Риги, а также выполнял проекты озеленения государственных и частных объектов на других территориях страны.

емецкий ландшафтный архитектор, с 1879-го по 1914 год работал в Российской империи, главным садовым архитектором Риги, а также выполнял проекты озеленения государственных и частных объектов на других территориях страны.