Баскетбол – очень увлекательная командная игра с мячом, одна из самых популярных игр, не только в нашей стране, но и в мире. Для неё характерны разнообразные, но в то же время, естественные для человека, движения; ходьба, бег, меняя направления и скорость, остановки, повороты, как на месте, так и в движении, прыжки, ловля и передача, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют координацию, вырабатывает быстроту, ловкость и выносливость. Баскетбол имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать и развивать смелость,

настойчивость, решительность, честность, уверенность в себе, сообразительность и умение действовать коллективно, чувство коллективизма.

Родина баскетбола — США (1891 г.). В Международной федерации баскетбола (FIBA; основана в 1932 г.) в неё входит более 180 стран (1999 г.). В программе Олимпийских игр - с 1936 года; Чемпионаты мира - с 1950 года, Чемпионаты Европы с 1935 года.

Баскетбол (англ. basketball, от basket — корзина и ball — мяч), спортивная командная игра (по 5 человек на площадке с каждой команды) с мячом, который забрасывают руками в кольцо с сеткой (т.н. корзину), укрепленное на щите на высоте 3,05 м; мяч можно передавать, бросать, отбивать, катить или вести руками в любом направлении.

Мексиканские предки баскетбола

Благодаря археологическим раскопкам в Мексике, была открыта площадка для игры в мяч (10 век до н.э.) длиной 147 м. Массивные трибуны для зрителей располагались на высоте 8-8,5м. Игра называлась «Пок-Та-Пок», играли литым каучуковым мячом размером с человеческую голову. Игроки могли находиться только на своей половине поля, не переходя линию, делившую площадку пополам. В стены трибун, на этой же линии, были вделаны напротив друг друга два больших каменных кольца. Цель игры — забить мяч в кольцо. Бить по мячу можно было локтем либо коленом, а также битой. Побеждала команда, которой удавалось попасть в кольцо (его диаметр был меньше мяча на ничтожно малую величину). Во время раскопок был обнаружен барельеф, на котором изображен обезглавленный капитан побежденной команды.

В 16 веке ацтеки играли в подобную игру, в которой использовались каучуковый мяч и каменное кольцо. Если мяч попадал в кольцо, то в награду игрок получал одежду от зрителей. В 1979 почтовое ведомство Мексики выпустило марку, названную «игра ацтеков», на ней было изображено каменное кольцо, в отверстие которого нацелены, выстроившись в ряд баскетбольный, волейбольный, футбольный и бейсбольный мячи.

Джеймс Нейсмит и его детище

Автором современного баскетбола, который появился в конце 19 века, считается молодой канадский преподаватель физического воспитания Спрингфилдской международной тренировочной школы в шт. Массачусетс (YMCA) Джеймс Нейсмит (1861-1932).

Прекрасный регбист и гимнаст, Нейсмит в поисках увеличения физических нагрузок студентов в зимнее время, решил придумать игру с мячом в зале. Он попросил сторожа, м-ра Стеббинса, принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируя меткость смогли бросать в них мячи. Но не найдя коробок, сторож принес корзинки из под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 м 05 см. Джеймс изобрел простую игру, в которой игрок мог вполне использовать свои физические дарования и воображение.

Идея этой игры у него зародилась ещё в школьные годы, когда дети играли в старинную игру «duck-on-a-rock». Смысл этой популярной, в то время, игры заключался в следующем: подбрасывая небольшой камень, необходимо было поразить им вершину другого камня, большего по размеру.

Что стало причиной создания игры это необыкновенным учителем? Всё просто. Американский футбол, который был очень распространён в это время был очень грубым и контактным видом спорта. Ученики часто и надолго выбывали из учебного процесса. Директор школы, роль которого умалчивается в этой истории, отдал распоряжение придумать другую игру, которая ликвидировала бы все эти недостатки. В этом плане теория идёт ещё дальше, задумываясь и о роли школьного доктора, который, вероятно, не раз жаловался на травмы у учеников. Кроме того Нэйсмит предполагал, что подъём целей на высоту выдвинет на первый план ловкость и проворство, а не грубую силу. Хотя баскетбол всегда был атлетической игрой, возможности проявить в нём "воздушность" позволили развиться атлетам, которые могли исполнить воздушную акробатику, о которой доктор Нэйсмит мог только мечтать.

Меньше чем за час, Джеймс Наймит, сидя за столом в своем офисе в YMCA сформулировал тринадцать правил игры в баскетбол. И 21 декабря 1891 года провел первый баскетбольный матч в зале школы в Спрингфилде. В группе было 18 студентов. В игре участвовали две команды по 9 человек. Первые правила игры состояли из 13 пунктов, большинство из которых действуют и в настоящее время. В 1893 корзины заменили железными кольцами с сеткой, в 1895 установили щиты, в 1897 состав команды ограничили 5 игроками.

Днём рождения баскетбола официально считается 15 января 1892 года. В этот день Нэйсмит опубликовал первые правила баскетбола в школьной газете.

Первые правила баскетбола

1. Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя руками

2. По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но ни в коем случае кулаком

3. Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен отдать пас или бросить мяч в корзину с той точки, в которой он его поймал, исключение делается для игрока бегущего на хорошей скорости.

4. Мяч должен удерживаться одной или двумя руками. Нельзя использовать для удержания мяча предплечья и тело.

5. В любом случае не допускаются удары, захваты, удержание и толкание противника. Первое нарушение этого правила любым игроком, должно фиксироваться как фол (грязная игра); второй фол дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч и если имелось очевидное намерение травмировать игрока, на всю игру. Никакая замена не позволяется.

6. Удар по мячу кулаком - нарушение пунктов правил 2 и 4, наказание описано в пункте 5.

7. Если одна из сторон совершает три фола подряд, они должны фиксироваться как гол, для противников (это значит, что за это время противники не должны совершить ни одного фола).

8. Гол засчитывается, - если брошенный или отскочивший от пола мяч попадает в корзину и остается там. Защищающимся игрокам не позволяется касаться мяча или корзины в момент броска. Если мяч касается края, и противники перемещают корзину, то засчитываться гол.

9. Если мяч уходит в аут (за пределы площадки), то он должен быть выброшен в поле и первым коснувшимся его игроком. В случае спора выбросить мяч в поле, должен судья. Вбрасывающему игроку позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он удерживает его дольше, то мяч отдается противнику. Если любая из сторон пытается затягивать время, судья должен дать им фол.

10. Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также уведомлять рефери, о трех, совершенных подряд фолах. Он наделяется властью дисквалифицировать игроков согласно Правилу 5.

11. Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре (в пределах площадки) и когда уходит в аут (за пределы площадки), какая из сторон должна владеть мячом, а также контролировать время. Он должен определять поражение цели, вести запись забитых мячей, а также выполнять любые другие действия, которые обычно выполняются рефери.

12. Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в пять минут между ними.

13. Сторона, забросившая больше мячей в этот период времени является победителем.

С течением времени баскетбол изменялся. Поначалу это была игра терпения и стратегии. Большинство первых игр имели счет, который никогда не превышал 15 или 20 очков.

Далее события развивались с бешеной скоростью:

1891 - Первый баскетбольный матч

1892 - Публикация первых правил баскетбола из 13 пунктов

1894 - Публикация первых официальных правил баскетбола

1895 - Баскетбол появился в Европе

1896 - Появление первой профессиональной баскетбольной

команды - Трентон

1898 - Создание первой профессиональной лиги (НБЛ –

Национальная Баскетбольная Лига)

1901 - Правила баскетбола появились в России

1906 - Первый баскетбольный матч в России

1914 - Появление Бостон Селтикс

Впервые на Олимпийских играх баскетбол был представлен в Берлине в 1936 году. На пике развития игры, Найсмит был принят в Зал Баскетбольной Славы, несмотря на то, что он уже был назван в его честь.

Баскетбол, начиная с Джеймса Найсмита, прошел длинный путь. И сегодня является одним из наиболее популярных спортивных состязаний в мире, чего не было бы возможно без Доктора Джеймса Найсмита, основателя этой великолепной игры.

В ряде стран были созданы баскетбольные ассоциации, но организационная разобщенность мешала международным контактам и тормозила дальнейшее развитие баскетбола. 18 июня 1932 в Женеве состоялась первая международная конференция национальных баскетбольных ассоциаций. Совещание приняло решение о создании Международной федерации баскетбола (FIBA).

Олимпийское признание

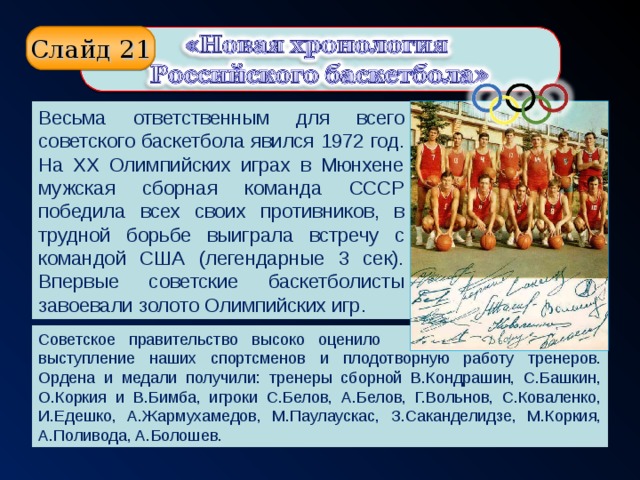

Олимпийский дебют баскетбола состоялся на ХI Олимпийских играх в Берлине в 1936. В турнире приняли участие мужские команды из 21 страны. Соревнования проходили на открытых площадках, все последующие олимпийские турниры проводились в закрытых помещениях. Первым олимпийским чемпионом стала команда США. Американцы еще 14 раз становились олимпийскими чемпионами (в 1980 в отсутствии команды США, из-за бойкота, олимпийское золото завоевала сборная Югославии). В Сиднее (2000) американская сборная «Дрим-тим» опять была первой. Дважды олимпийскими чемпионами становилась сборная СССР — в 1972 и 1988, в 2004 – сборная Аргентины. Американские баскетболисты лишь 4 раза упустили пальму первенства, в 1972 году они стали вторыми, в 1980 – бойкотировали состязания, а в 1988 и 2004 г.г – становились третьими.

Дебют женского баскетбола на Олимпийских играх состоялся в 1976 в Монреале. В турнире участвовали шесть команд. Первыми олимпийскими чемпионами стали баскетболистки сборной СССР, которые еще дважды становилась чемпионками, семь раз завоевывали золотые медали американские баскетболистки (1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012). В 1992 году победителем Олимпийских игр в женском баскетболе стала объединённая команда республик бывшего СССР (за исключением Эстонии, Латвии и Литвы).

Медальный зачёт мужских команд до 2012 года включительно.

Баскетбол в России

Первое упоминание о баскетболе в России принадлежит пропагандисту физкультуры и спорта петербуржцу Г. Дюперону (1901).

В 1906 преподаватель из США Эрик Мораллер познакомил членов спортивного общества «Маяк» в Санкт-Петербурге с правилами игры, вскоре состоялся первый баскетбольный матч. Одним из первых баскетболистов в России стал С. В. Васильев (1886-1972), которого впоследствии стали называть «дедушкой русского баскетбола».

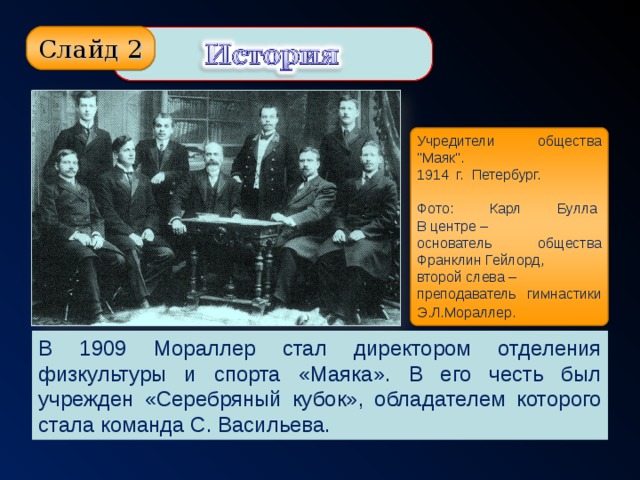

В 1909 Мораллер стал директором отделения физкультуры и спорта «Маяка». В его честь был учрежден «Серебряный кубок», обладателем которого стала команда С. Васильева.

В том же году Петербург посетила делегация членов Всемирной ассоциации молодых христиан из США, в составе которой были спортсмены-баскетболисты. Состоялся первый международный матч американцев с петербуржцами из клуба «Маяк», закончившийся победой россиян. Кроме того, отмечают, что Васильев впервые применил «прессинг».

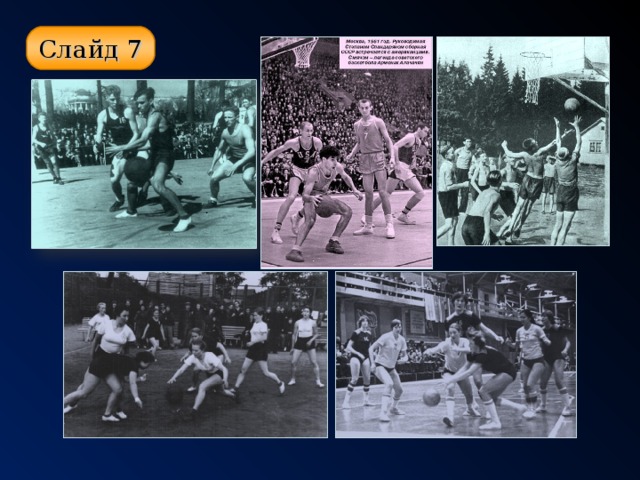

Баскетбол распространился на Украине, в Белоруссии, Закавказье, на Дальнем Востоке. Большое влияние на развитие игры оказали организации Всевобуча. В 1920 Высшим советом физкультуры баскетбол был веден в программу школ Всевобуча как обязательная дисциплина. Стали проводиться турниры по баскетболу в рамках Уральской и Московской олимпиад. В феврале 1921 в Петрограде организуется баскетбольная лига, в 1922 в Москве был создан «Комитет московской баскетбольной лиги».

В 1930 при Всесоюзном совете физической культуры была создана Всесоюзная секция баскетбола. В 1959 после образования Союза спортивных обществ и организаций СССР секция была преобразована в Федерацию баскетбола. СССР член ФИБА с 1947.

Первенство страны как у женщин, так и мужчин стало проводиться с 1923.

Сильнейшие женские клубные команды страны: «Динамо» (Москва), МАИ (Московского авиационного института), «Динамо» (Киев), ТТТ (Трамвайно-троллейбусного треста), ЦСКА (Москва).

Лучшие баскетболистки: У. Семенова, Т. Овечкина, Т. Захарова, Н. Ферябникова, О. Сухарнова.

Сильнейшие мужские клубные команды: «Динамо» (Москва), СКА (Рига), ЦСКА (Москва), «Жальгирис» (Каунас), «Спартак» (Ленинград), «Автодор» (Саратов).

Лучшие баскетболисты: А. Алачачян, О. Коркия, Я. Круминьш, Г. Вольнов, А. Белов, С. Белов, М. Паулаускас, А. Сабонис, И. Едешко, С. Еремин.

Лучшие тренеры: Л. Алексеева, В. Кондрашин, С. Спандарьян, А. Гомельский. Источник М. М. Двоскин

Страничка истории

Как-то после одного турне по США тренер нашей команды, пытаясь объяснить причины поражения от сильной университетской сборной, вроде бы в шутку заметил: «У противника было под кольцом пять вратарей...» Но, как известно, в любой шутке... Вряд ли тот тренер имел в виду то, о чем хочу сказать я. Однако доля истины в его объяснении была. Для меня вратарем в баскетболе всегда был и остается центровой. Это он оберегает свое кольцо, бросаясь за мячом подчас точно так же, как любой настоящий вратарь. Это центровой первым пасом начинает атаку своей команды. Это центровой определяет лицо коллектива. Поговорим о самой главной фигуре баскетбола — о центровом. Кто всегда на виду в баскетбольном матче? Кого публика выделяет в первую очередь? Центрового. Какую задачу прежде всего решают тренеры противоборствующих команд? Нейтрализацию центрового соперников. Кто олицетворяет собой баскетбол сегодняшнего дня? Центровой.

В нашем баскетболе встречались десятки замечательных советских баскетболистов-центровых. Написать обо всех? Немыслимо. О нескольких самых-самых великих? Где критерии? Один был велик для своего времени, другой для своего. Играй сегодня Отар Михайлович Коркия, вряд ли бы он стал выдающимся центровым, он и не был бы центровым со своими 190 сантиметрами роста. А рядом с Арвидасом Сабонисом и вовсе не был бы заметен. Но Отар Коркия был великим центровым. Великим для конца сороковых — начала пятидесятых годов. И не сказать о нем, не имеем права.

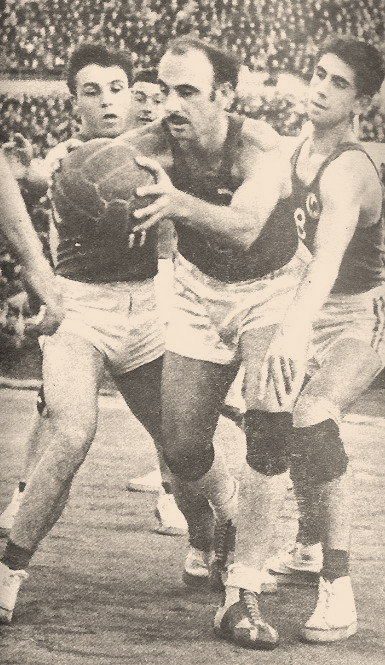

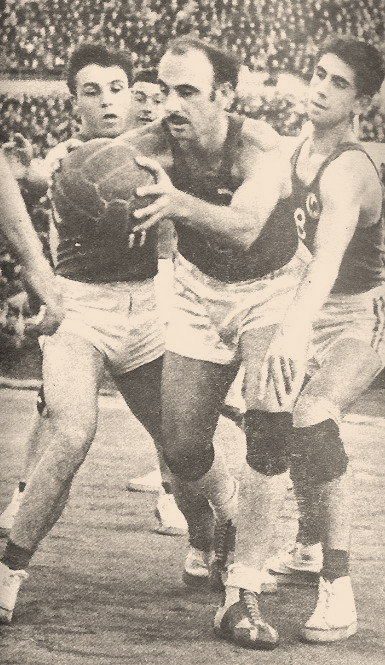

ОТАР КОРКИЯ

Отар Михайлович Коркия родился 10 мая 1923 года в Кутаиси, Грузинская ССР, умер 15 марта 2005 года в Тбилиси, Грузия.

Фамилия Коркия выделяется в нашем баскетболе. Легендарный Отар Коркия первый советский центровой истинно международного уровня, первый и пока единственный кавалер ордена Ленина среди баскетболистов-мужчин, первый, кто дал понять, как велика роль центрового в баскетболе. На наших площадках он сверкал всегда, с первого своего выхода в грозном 43-м. После войны его открыла баскетбольная Европа. Капитан сборной СССР, он трижды приводил ее к золотым медалям чемпиона континента. Тогда безусловными фаворитами были чехословацкие баскетболисты, в споре с которыми и завоевывалось то «золото». Много лет спустя такие асы, как Иван Мразек и Иржи Шкержик, признавались, что просто-напросто боялись Отара. В чемпионатах Европы 1947 и 1951 годов он настолько подавлял соперников, что, судя по всему, они проигрывали еще до начала матча с нашей командой. А подавлял Отар соперников не одной физической силой, хотя ее у него всегда было в избытке. Подавлял силой воли, заряженностью на борьбу. Казалось, тронь его — и в стороны полетит сноп искр.

Все зарубежные судьи относились к нему явно строже наших, а зачастую и пристрастнее. Но мастерство Отара сомнения не вызывало. Свидетельство тому высочайшие оценки специалистов после Олимпиады-52 в Хельсинки, хотя ему и не пришлось доиграть тот эпохальный финал, в котором могучая сборная США едва-едва одолела нашу команду: за четыре фола Отар покинул площадку, причем, по крайней мере, два из них арбитры, как свидетельствовали очевидцы, просто выдумали. А то не известно, как бы закончился матч. Счет к тому моменту был 22:22, когда Коркия исчерпал лимит фолов, а итог был таким — 36:25... До того американцы почти всем забивали по сто очков, лишь бразильцы оказали им мало-мальски серьезно сопротивление. И вот только тридцать с небольшим очков в игре с нами. Притом, что сравнивать средний рост соперников просто не имело смысла. У нас самые высокие Отар, Ильмар Куллам — оба по 190 сантиметров, Анатолий Конев и Хейно Круус — чуть ниже. У американцев Курланд имел 213 сантиметров, Фрайбергер — 210, Ловеллет 209. Представляете разницу? И при этом, повторяю, не уйди раньше времени Отар, абсолютно неясно, чем бы все это кончилось.

Он понимал, что под щитом против таких гигантов ему делать нечего. Поэтому вплотную к кольцу он подбирался уже тогда, когда имел в руках мяч. Тут уж ему ничто помешать не могло. На нем висели, его били, хватали за трусы и майку, цепляли за руки — не помогало. Он выпрыгивал вместе с висячим на нем соперниками и закладывал мяч в кольцо. Так было и в Хельсинки.

Отар был невероятно цепким. Вырвать у него мяч было невозможно. Потерять, не поймать мяч даже после очень острого, сильного паса он себе не позволял. У него были удивительно сильные бедра, шея, плечи. Так что жесткой опеки, единоборств, стычек он не только не опасался, но и сам искал их, шел на столкновения, каждый раз желая утвердить свое превосходство. Главное Отару нужно было вовремя дать мяч, а там хоть три защитника его встречай — все равно забьет. На чемпионате Европы во Франции в перерыве финального матча со сборной Чехословакии он с характерным грузинским акцентом так и говорил ребятам: «Сколько дадите, столько забью...» И забивал.

Отар еще долго играл, до начала 60-х. И многому научил баскетболистов, пришедших ему на смену, оставаясь главным действующим лицом на все союзной арене. Реактивный, несмотря на свою массу и возраст, он прекрасно организовывал контратаки и даже сам успевал бежать вперед вместе с партнерами. Ни когда не играл на внешний эффект, только продуктивно, только коллективно, только логично. Обладал хорошим броском и одной и двумя руками, а крюк, по-моему, вообще у нас применил впервые.

Дядя Олимпийского Чемпиона по баскетболу 1972 года Михаила Коркии.

Отар Коркия выступал за Тбилисское «Динамо», а также в 1947—1955 годах за сборную СССР, в 1953—1955 годах был капитаном команды. Трёхкратный чемпион Европы (1947, 1951, 1953 г.г.).

Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР.

Победитель Чемпионата (1950, 1953, 1954 г.г.), Победитель Чемпионата Европы 1947, 1951, 1953 года и бронзовый призёр 1955 года, Серебряный призёр Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки.

УВАЙС АХТАЕВ

Увайс Мажидович Ахтаев (Вася Чечен) родился 26 декабря 1930 года в Шатойском районе, Чечено-Ингушская АССР, умер 12 июня 1978 года в Грозном, Чечено-Ингушская АССР.

В подростковом возрасте начал быстро расти. Во время высылки уже имел рост около 2 метров и богатырскую силу.

В первые годы выселения из-за голода и лишений много чеченцев и ингушей погибло. Чтобы выжить, переселенцам нередко приходилось воровать еду и дрова. Увайса, который тащил шпалы для растопки печи, поймали милиционеры. Они были удивлены тем, что 14-летний юноша нёс четыре шпалы, тогда как обычный человек мог поднять только одну. Один из милиционеров, который занимался спортом, вместо КПЗ отвёл Увайса в спортивную секцию. Так началась спортивная жизнь молодого паренька.

Играл Вася в команде Алма-Атинского «Буревестника» с 1947—1957 г.г.

Наверное, у всех, кто его видел, он навсегда остался в памяти. Как жаль, что сохранилось мало фотографий этого рано ушедшего из жизни человека, что не нашлось художника, написавшего бы его портрет, скульптора, вылепившего бы его бюст. Ведь лицо у него было — прямо просилось на полотно: резкое, словно высеченное, характерное, запоминающееся. И очень доброе. Представьте себе этакую громадину ростом 2 м 36 см, ножищи 58-го размера, брюки, в которые залезла бы вся команда, ручищи-лопаты, в которых и мяча-то не было видно — так, камешек какой-то... Впечатляло, что там говорить...

Конечно, он просто физически не мог бы так бегать весь матч по площадке, как это делают Сабонис, Гришаев, Гоборов — центровые 80-х. Но Ахтаев не потерялся бы среди своих наследников, можно даже сказать потомков, поскольку у него была хорошая техника — техника владения мячом, техника паса, техника броска. А техника во все времена была и остается главным козырем в арсенале любого баскетболиста. Конечно, прежде всего он использовал свой рост и старался забить, вернее, запихнуть мяч в корзину. Но у него был неплохо поставленный бросок, особенно со штрафных. Он прекрасно играл в защите, ставя такую «крышу», что выбраться из-под нее было неимоверно трудно.

Если Вася успевал к своему щиту, то забить ему оттуда становилось проблемой.

Это был умный, смышленый игрок, любящий, чувствовавший, понимавший баскетбол. Безусловно, Васе не хватало атлетизма, хотя в юности он увлекался боксом и легкой атлетикой, метал диск. И все же он был рыхловат, не слишком вынослив: как-никак вес 160 кг давал о себе знать. Однако самое главное, что для нашего баскетбола он сделал: показал, насколько необходим рост в этой игре. По некоторым данным вес Увайса составляет 200 кг.

Одна из самых популярных личностей в 40—50-х годах, Ахтаев перед широкой публикой впервые появился летом 46-года во Львове, где проходила спартакиада институтов и техникумов физической культуры. Тогда он еще метал диск, но внимание к себе привлекал необычайное.

В первое послевоенное время спорт был так притягателен, что трибуны стадионов заполнялись даже на относительно скромных соревнованиях. Спартакиада во Львове — не исключение. Молодой (ему еще не было и 18 лет), экспансивный, несмотря на громадный рост, общительный (что редкость для высокорослых), он всегда был в окружении болельщиков.

Алма-атинский «Буревестник» был середнячком, хотя играли в нем и интересные, даже незаурядные баскетболисты. Тем не менее, для любой, даже самой классной команды встреча с алмаатинцами превращалась в муку мученическую. И тренеры ломали себе голову, как победить Ахтаева и Ко, как нейтрализовать грозного центрового. С появлением Ахтаева начались сложности буквально у всех, даже ведущих команд. Тогда ведь не было правила трех секунд и лимита 30 секунд. Так что задача алмаатинцев была проста: завладеть мячом, держать его, пока Вася своим шагом цапли или гусака-великана перемещался от своего щита к кольцу соперников, дать ему высокий пас, а там уж он заложит мяч в корзину. В одном из матчей он задумал просто поиздеваться: поймал мяч, прижал его к щиту и, довольно улыбаясь, сказал: «Ну, ребятки, прыгайте, прыгайте, может быть, и достанете...» Ну что ты будешь делать? Вот и борись с ним… Был такой замечательный арбитр международной категории Михаил (Мика) Ленин. Так вот, он почему-то вдруг вызвал раздражение Ахтаева. Подошел Вася к Ленину и с высоты своего огромного роста грозно, мед ленно выговаривая слова, пообещал: «Вот посажу на кольцо — и будешь сидеть, пока правила не выучишь...» И ведь мог бы… Читать все это, наверное, смешно, играющим против Васи, было отнюдь не до смеха. И баскетболистам, и тренерам. Тогда Ахтаев всех поразил длинным первым пасом через все поле. Никто тогда не умел всаживать мяч двумя руками в кольцо сверху, это тоже была Васина фишка. Тогда это вообще было откровением. Другим центровым просто не хватало роста, прыгучести, атлетизма, чтобы заложить мяч сверху. Это сейчас даже «маленькие» умеют выполнять такой эффектный и такой любимый всеми баскетболистами и зрителями прием, а в те годы его демонстрировал только Вася. Повторил его уже через несколько лет эстонец Март Лага, чей рост был 198 см. Но главное — Лага был быстрым, резким, прыгучим и хорошо координированным.

Как ни печально, но Ахтаеву так и не довелось сыграть за сборную СССР, хотя в середине 50-х он был, безусловно, сильнейшим центровым страны. Наверное, поэтому так и не стал он Заслуженным Мастером спорта. Ахтаев играл до 1959 года, женился, уехал в Грозный. И оставался опорой своего «Буревестника» до последнего матча.

В его ранней смерти (ему было пятьдесят) зачастую винят баскетбол. Ведь была такая медицинская теория, что очень высоким людям движение противопоказано, что им нужен чуть ли не постельный режим. А в баскетбольных кругах существовала тенденция искусственного ограничения роста игроков. Но и то и другое, на мой взгляд, неверно, а последнее еще и антигуманно. Гиганты не виноваты, что родились такими. На их счастье, появилась такая замечательная игра — баскетбол. И именно здесь великаны нашли себя. В баскетболе им не нужно было избегать окружающих, не нужно было стыдиться огромного роста. Наоборот, как раз рост и делал их заметными, привлекательными, интересными для остальных людей. И Вася Ахтаев — не исключение. Скорее, он даже наиболее яркий пример того, как баскетбол сотворил личность.

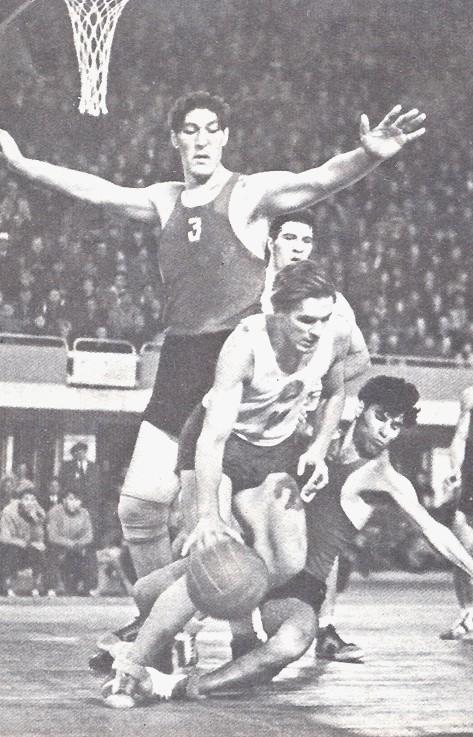

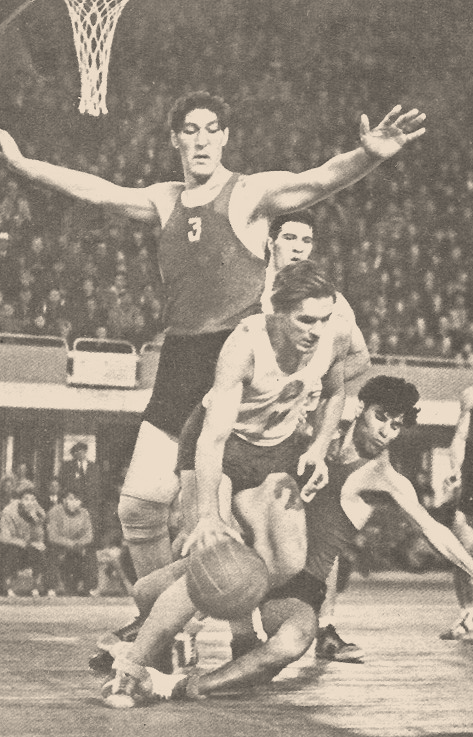

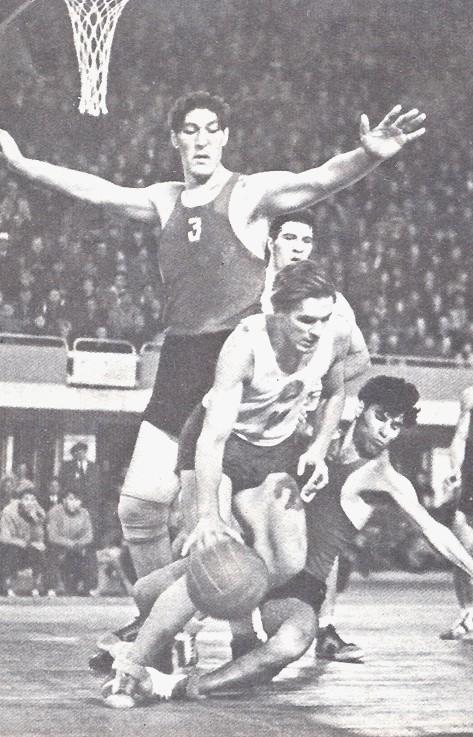

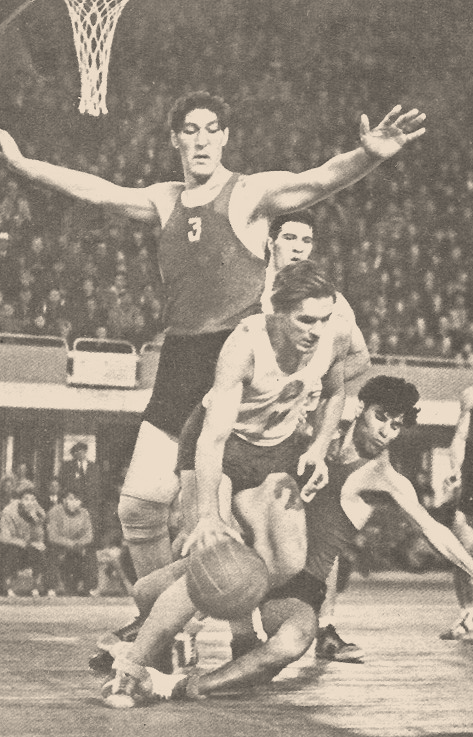

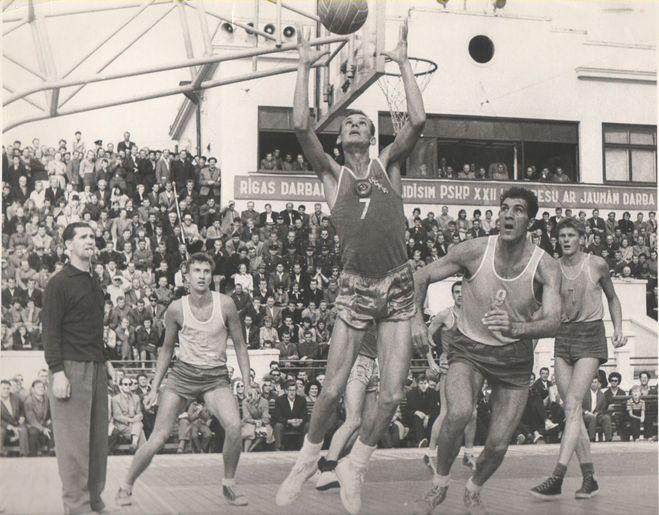

ЯНИС КРУМИНЬШ

Ян Янович Круминьш, или, как его называли в Латвии, «гарайс Ян», что означает «большой Ян», родился 30 января 1930 года в селе Райскумс Цесисского района в Латвии — умер 20 ноября 1994 года в г. Рига в Латвия). Пришёл в баскетбол только в 23 года, до этого он пробовал и искал себя в разных видах спорта — от бокса до метания копья. А.Я.Гомельский нашёл его, уговорил заниматься баскетболом, научил азам игры, сделал из него классного спортсмена, получившего звание заслуженного мастера спорта. Он был самым популярным спортсменом Латвии, одним из самых сильнейших центровых мира. Да, именно Круминьш стал первым советским центровым истинно международного уровня.

Он рано потерял отца. Так что, уже в 13 лет ему пришлось работать. Жизнь заставила его стать самостоятельным, к тому же на его плечи легла забота о матери. В 14 лет в нём было ровно два метра, и поэтому в лесничестве, где он трудился по сбору смолы, Янису не составляло труда перевыполнять две-три нормы: ведь он мог поставить стаканчики выше других. Впоследствии именно это долго мешало ему поддаться на уговоры выдающегося тренера Александра Гомельского. «Зачем мне это? – искренне недоумевал он. - Я хорошо зарабатываю, я свыкся с лесом».

Действительно, среди стройных, высоченных сосен он при росте 218 см чувствовал себя как дома.

На него многие тренера заглядывались, звали к себе. Баскетбол был ему чуждым и неинтересным. Чем и как Гомельский смог уговорить, заинтересовать его? Видимо это особая сила великого тренера.

Сухой, крепкий, без грамма лишнего веса (хоть в нём было 140 кг), с широкой спиной, мощный, он был к тому же хорошо координированным, правда медлительным. Гомельский отмечал, что научить бегать и прыгать без мяча было делом не особо трудным, а техническая работа с мячом, Янису, давалась непросто, но трудолюбие и дисциплинированность латыша делали его прогресс безостановочным. Он приходил на тренировку часа за два до основной тренировки и отрабатывал азы баскетбола. Тогда 500 бросков за тренировку считалось высокой нормой. Александр Гомельский мог сказать сделать тысячу и ещё пятьсот, и Круминьш делал.

Через два года, после того как он взял мяч в руки, стал Чемпионом СССР, хоть времени на площадке проводил не очень много, т.к. ему надо было выучить правила баскетбола, а так же выиграл серебро Олимпиады 1956 года.

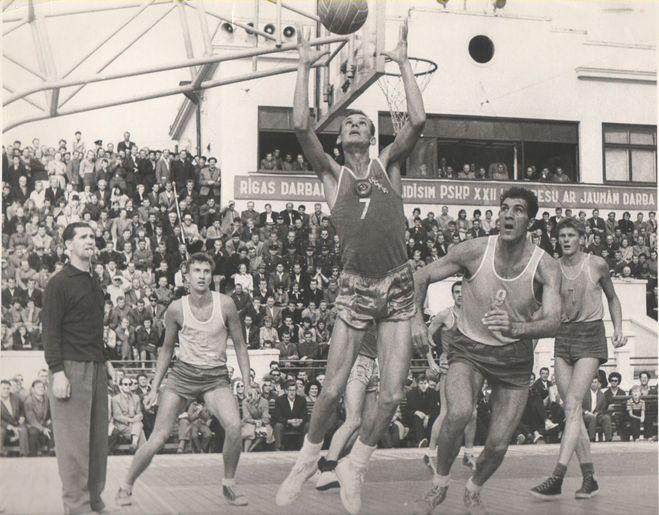

Советские спортсмены (баскетболист и тяжёловес)

на Олимпиаде в Италии 11 сентября 1960 года

И так незаметно и довольно быстро из начинающего баскетболиста Янис превратился в мастера высочайшего класса.

Им восхищались побеждённые американцы, французы, мексиканцы и многие другие.

С трибун неслось: «Вива Совьетико! Вива Русия! Вива Круминьш!».

В нашем баскетболе были игроки и быстрее, и хитрее, и разностороннее, но Янис превосходил их по надёжности в игре и самоотдача, которой не хватает многим сегодняшним спортсменам.

Янис Круминьш был главной фигурой в советском баскетболе на протяжении почти целого десятилетия. Без Круминьша не было бы медалей трёх Олимпиад, «золота» трёх Чемпионатов Европы, высших наград, завоёванных рижскими армейцами на Чемпионатах страны и в трёх подряд розыгрышах Кубка европейских чемпионов (за который играл Янис).

Без него трудно представить мировой баскетбол 50-60-х годов. И хотя в те годы, в стране и за рубежом, было много звёзд, Янис Круминьш был одной из самой ярких.

Играл Янис в командах Рижского СКА с 1954 по 1964 годы, а так же Рижского ВЭФ с 1964 по 1969 годы.

Чемпион Европы 1959, 1961, 1963 г.г., трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр в Мельбурн 1956 г., Риме 1960 г., Токио 1964 года.

Так же модно отметить интересный момент связанный с игрой Яниса Круминьша. Запомнился он ещё необычным способом выполнения штрафных — он бросал мяч из положения снизу, «из-под юбки», при этом точность попадания была в районе 90 %.

ВИКТОР ЗУБКОВ

Зубков Виктор Алексеевич родился 24 апреля 1937 года г.Ростове-на-Дону.

Мы должны признать, что 1956-1966 годы в нашем, да и европейском баскетболе были годами Виктора Зубкова. Он мог бы по своей физической структуре, технической оснащенности поиграть и значительно дольше. И лет ему было не так уж много, когда он закончил выступать, - 29. Однако у нас тогда ввели возрастной ценз, и Вите пришлось раньше времени расстаться со спортом. А жаль: возраст игрока определяет не паспорт, а мастерство…

Заметили его зрители и специалисты на I Спартакиаде народов СССР, где он выступал за сборную РСФСР. Ею руководил один из известнейших тренеров страны Георгий Тихонович Никитин. Он-то и настоял, чтобы Зубкова ввели в сборную команду СССР и повезли на Олимпиаду в Мельбурн. Так, 18-летний юноша, типичный ростовский паренёк – ветер в голове, попал из областного центра сразу в столицу Олимпийских игр.

Играл Зубков на олимпийском Турнире немного. Но тем не менее на него обратил своё внимание сам Билл Рассел. Тот самый, который в свои 22 года стал героем Олимпиады 1956 года, кто уже тогда всё знал, умел и понимал в баскетболе, кто затем более десяти лет был лучшим игроком профессиональной баскетбольной лиги США – НБА и создал суперклуб «Бостон Селтикс». И вот Рассел из всех советских баскетболистов выделил именно Зубкова, подарив ему, в знак высокой оценки, свои кеды.

Чем же обратил на себя внимание уникального атлета новичок? Зубков был эластичен, мягким, лёгким, подвижным, и что особо ценится в США, леворуким.

Очень скоро Зубков подтвердил неслучайность выбора Рассела. В 1957 году в Софии состоялся очередной Чемпионат Европы. Он был для нас очень важен, ибо за два года до того сборная СССР в Будапеште заняла лишь третье место. Положение осложнилось тем, что Зубкову пришлось стать основным центром сборной. И играл он так, что буквально ошарашил всех европейских специалистов.

Его игра резко отличалась от ранее принятых стандартов. Обычно многие центровые действовали близко к щиту, рассчитывая в основном на мощь, рост, вес, давили соперников, старались смять своей массой. Ведь тогда никто и подумать не мог, что появятся центровые типа Александра Белова, Сабониса или Чосича. Зубков предвосхитил их появление. Он был первым центровым, вышедшим за линию штрафного броска: расстояние не пугало его, он мог безупречно сыграть и вдали от щита. Да и понимал он, что с ростом 202 сантиметра ему трудно будет бороться непосредственно под кольцом. В борьбе с гигантами Виктор брал в первую очередь не ростом, а совсем другим, прежде всего интеллектом.

Зубков был разыгрывающим центром, хорошо играл на проходах, организовывал партнёрам заслоны, давал пас накоротке, метко пробивал штрафные, а его крюк левой с трёх-четырёх метров от кольца поразил всех.

В 1957 году Виктор Зубков окончил Первый Ростовский автомобильно-дорожный техникум, по специальности мастер - строитель. С 1963 по 1968 года был студентом Государственного Центрального ордена Ленина института физической культуры, по окончании которого получил профессия преподаватель физической культуры.

Один из наиболее именитых игроков советского и европейского баскетбола 50-60-х годов. В составе сборной Москвы дважды в 1959 и 1963 гг. выигрывал Спартакиады народов СССР. С 1959 по 1966 годы был чемпионом СССР в составе баскетбольной команды ЦСКА. Входил в состав, и был капитаном, сборной Советского Союза восемь лет с 1956 года по 1963 год. Трижды (1957, 1959, 1961 г.г.) становился Чемпионом Европы. В 1959 году был признан лучшим центровым континента. В 1963 завоевал бронзовую медаль на Первенстве Мира в Бразилии, в Мельбурне 1956 и Риме 1960 годах выигрывал Серебряные медали Олимпийских Игр. Виктор Зубков - Заслуженный Мастер спорта СССР (1961 г.). Первый Советский баскетболист кому предложили играть в НБА.

Играл Виктор в командах «Буревестник» с Ростов на Дону 1955,1956 г.г., ЦСК МО (ЦСКА) с 1957 – 1967 годы.

После окончания спортивной карьеры занимался инструкторской, тренерской и преподавательской деятельностью.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Родился 9 ноября 1951 года в Ленинграде, умер 3 октября 1978 года там же.

Саша Белов предвосхитил появление Сабониса. Короткая жизнь его в спорте, в баскетболе была яркой, как факел. Кажется, он чувствовал, что ему дано немного времени, чтобы сказать о себе. И действительно, всего 26 лет было отпущено этому широкоплечему гиганту, красавцу с открытым русским лицом, светлыми голубыми глазами, чудесной гривой светлых волос. Прекрасная фигура, присущая Саше с детских лет аккуратность — всегда тщательно выглаженные трусы, майка, спортивный костюм, ухоженная прическа — выделяли его еще до начала игры. Свисток судьи, и мы становились свидетелями удивительного зрелища, главным действующим лицом которого была страстная, темпераментная натура Александра Белова.

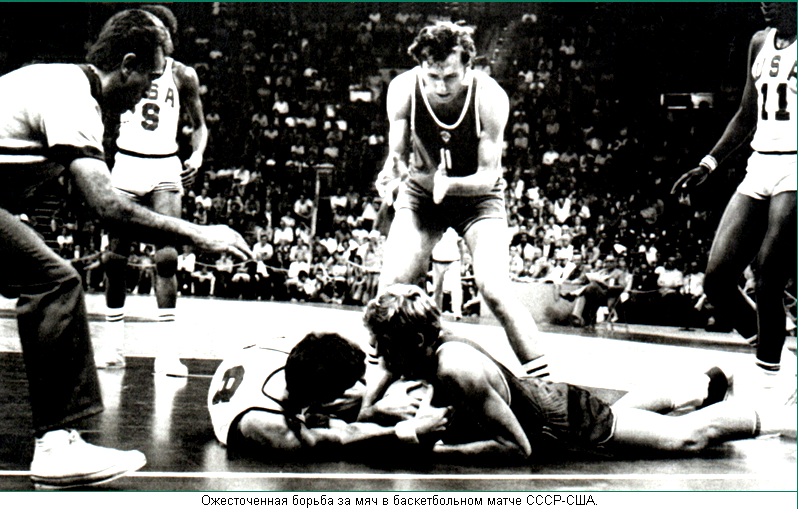

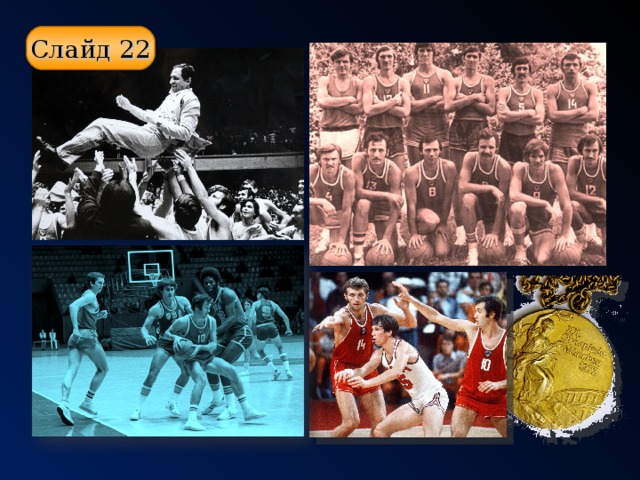

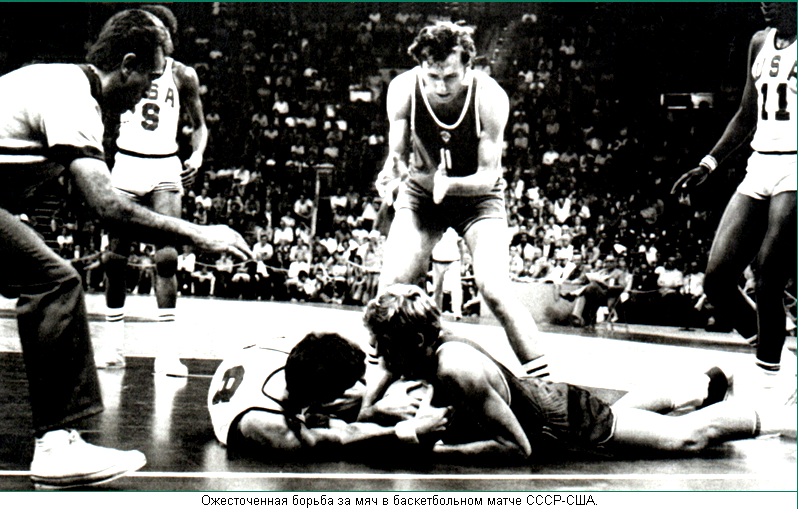

Он был и украшением всего советского, да и, пожалуй, мирового баскетбола. Легендарным стал его заключительный бросок в олимпийском финале Игр в Мюнхене (1972), принесший сборной СССР — первое «золото» Олимпиады. И о том пасе его друга Вани Едешко, и о самом результативном броске Саши за три секунды до финальной сирены написано и сказано многое. И думается, что то мгновение навечно останется в истории спорта. Сам же Саша в часы ожидания решения ФИБА, засчитывать ли итог встречи СССР — США, так переживал, что, проведя рукой по голове, обнаружил на ладони клок своих прекрасных волос...

Все помнят этот момент, Американцы ведут в матче одно

очко, остается 3 сек. до сирены (уже празднуют победу, но…), мы скидываем аут, Иван Едешко длинный пас через всю площадку на Белова, и бросок из под корзины… победа!!!)

Кто видел Сашу в игре, тот, конечно же, никогда не забудет его легкий, красивый бег настоящего атлета. Он словно плыл по площадке, вроде бы и, не затрачивая ни малейших усилий. И он знал, что нравится другим, что публика любуется им. И поэтому играл еще красивее, еще грациознее и элегантнее. Настоящий художник баскетбола, он не признавал игру просто как игру. Для него, созидателя, творца, был важен и внешний облик матча, каждого участника поединка. Как актер, он помнил и никогда не забывал о том, что играет не для себя, даже не для своей любимой команды, а для зрителя, который пришел на него, Белова, смотреть. Каждое его действие было подчинено логике событий. Но в этой логике он, прежде всего, искал гармонию.

Обладая высоченным, мощнейшим прыжком, Саша всегда вовремя и в нужный момент оказывался на том месте, где и разгоралась схватка. Прыжок Белова вызывал восхищение и изумление. Казалось, подчас он прямо-таки зависает в воздухе, парит над площадкой. Противники терялись, они уже опускались на землю, а Белов все еще где-то там, в облаках, висит над ними и уже без помех забрасывает мяч в кольцо. Встав в стойку на чуть согнутых сильных, длинных ногах, широко расставив и приподняв локти, он занимал так много места под щитом, что другие просто не могли к нему подступиться. Забить «из-под Саши» было немыслимым делом, он ведь и не подпускал никого к щиту. К тому же у него было поразительное чутье, тончайший нюх плюс тактическая сметка. Это и позволяло Саше выигрывать щит у соперников, которые были сантиметров на десять-пятнадцать выше него. Трудно сказать, чего бы Саша не мог делать на площадке. Центровым он был таким, каких не было до него и не скоро будет (за исключением Сабониса). Безусловно, это дар, с которым нужно родиться. Тем не менее, Саша не уставал шлифовать свой талант, что и сделало его великим. Ведь вспомните, он мог сыграть легко, изящно, но мог вместе с тем, если это необходимо, и очень мощно, сильно, не боясь жесткой борьбы, на грани фола, не уступая в схватках (подчас и забивал с противником на плечах).

Белов больше всех центровых бросал штрафные. А это ведь и говорит о его смелости, о желании идти на обострение, не опасаясь синяков и шишек. А как он бросался — единственный из центровых — на пол, за мячом, который в тот момент мог находиться от него в четырех-пяти метрах! Кто из сегодняшних «больших» рискнет ринуться в борьбу на «первом этаже»? Что-то не припомню такого. А Саша буквально разбивался, сражался до самозабвения, подставлялся под удары, как это делают высококлассные хоккеисты-защитники, бросаясь под шайбу.

Мы восхищаемся игрой Арвидаса Сабониса. Но не будем забывать, что у литовского парня рост больше 220 сантиметров, на 20 сантиметров ниже был Белов. По нынешним меркам его и центровым-то назвать нельзя. И все же никто не играл так красиво, интересно, разнообразно и, главное, результативно — ни в Европе, ни в Штатах, ни в Южной Америке, хотя во времена Александра Белова было немало ярких личностей (и центровых в том числе) в мировом баскетболе.

Белов из тех крайне редко встречающихся игроков, которым было все равно, с кем и в каком составе играть. Высочайший интеллект и богатая техническая одаренность позволяли ему без особой сыгранности находить общий язык с кем угодно. А поскольку, он никогда не был эгоистом, то и партнеры очень быстро находили с ним взаимопонимание. Сабонис ведь тоже такой. Это их обоих так заметно и выделяет из числа других, даже очень и очень талантливых баскетболистов. Память об этом уникальном спортсмене нужно обязательно увековечить.

Чемпион СССР (1975 г.), Чемпион Европы (1969 и 1971 г.г.), Чемпион мира 1974 года, Бронзовый призёр чемпионата мира (1970 г.), Чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, Бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года Монреале.

Александр Белов был включён в Зал славы ФИБА в день его открытия — 1 марта 2007 года.

Он промелькнул яркой кометой. Вспыхнул и быстро сгорел. Эта утрата невосполнима. Талант Саши, красота его игры настолько уникальны, что описать их невозможно. Сашу нужно было видеть. Как жаль, что, как и в театре, спорт оставляет нам лишь кусочки дарования, лишь мгновения взлета, зафиксированные на нескольких метрах пленки! Сыграл — и все. Кто видел — тот не забудет. И Сашу Белова нельзя забыть. Это было явление. И как любое явление Саша неповторим, он — единственный в своем роде. Александра Белова мучили боли в груди, но он продолжал играть. Он скончался от редкой болезни — саркомы сердца.

Саша многого не успел, не доиграл, не дожил... Но он был. И мы благодарны судьбе за встречу с ним.

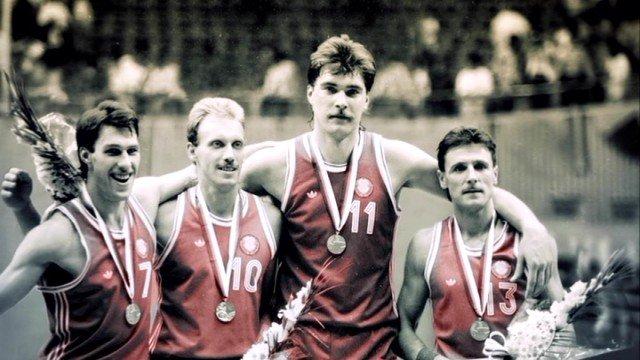

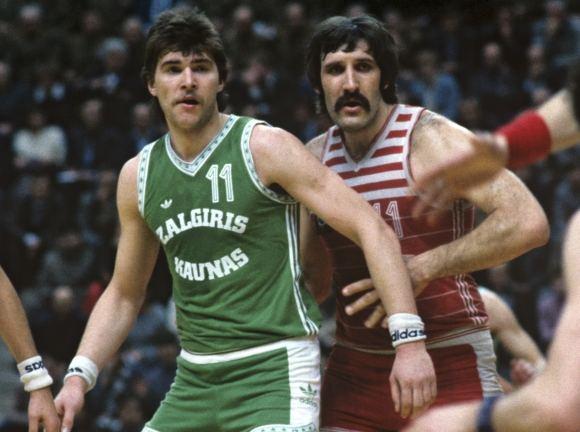

АРВИДАС САБОНИС

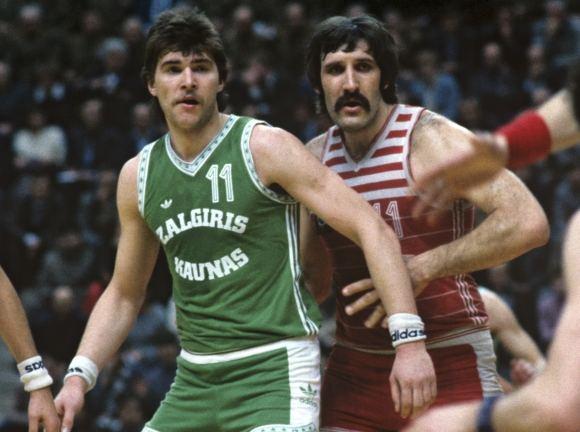

Арвидас-Ромас Андреевич Сабонис (прозвище Сабас) родился 19 декабря 1964 года в Каунасе Литва. Арвидас Сабонис начал заниматься баскетболом в возрасте 9 лет в каунасской баскетбольной школе. Его первым тренером был Юрий Федоров. В 1981 году в составе сборной школьников Литвы Арвидас стал чемпионом школьной олимпиады и получил предложение от главного тренера Каунасского "Жальгириса" Владаса Гарастаса перейти в его клуб. В этом же году в составе юношеской сборной СССР Сабонис стал чемпионом Европы.

В 1981 году в 16 лет Арвидас Сабонис (рост 213 см) дебютировал во взрослой команде "Жальгириса" в матче против "Калева" и набрал первые 14 очков. Он привел Жальгирис к трем последовательным победам в чемпионате СССР, получив звание "Игрока Года" в Европе в 1984 и 1985 по версии итальянской газеты "Gazetta dello Sport".

Играя против взрослых соперников, юный Сабонис установил своеобразный рекорд, побив предыдущие, своих предшественников – Саши Белова, Володи Ткаченко, которые вошли в большой спорт довольно-таки рано…

В этом же сезоне Арвидас получил приглашение в главную команду страны. Сборная СССР завоевала золотые медали чемпионата мира (1982), обыграв в финале сборную США со счетом 95-94. В финальном матче, а также и в других важнейших матчах турнира, Гомельский не задействовал Сабониса, ссылаясь на отсутствие опыта.

В 1984 году советское правительство в ответ на бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году, отказалось от участия в Лос-Анжелеской Олимпиаде, а в 1985 году сборная баскетболистов СССР в немецком Штутгарте становится лучшей в Европе. В финале баскетболисты СССР с крупным счетом обыграли сборную ЧССР (120-89). По итогам турнира Арвидас Сабонис признан лучшим игроком Европы.

В июне 1985 года в ходе ежегодной процедуры выбора в НБА "Атланта-Хокс" выбрала Сабониса в четвёртом раунде (77 общий выбор), но драфт был аннулирован по причине молодости Арвидаса. В следующем году команда "Портленд-Трэйл Блэйзерс" выбрали литовца на драфте-1986 под 24 номером.

В 1986 году в матче против югославской "Цибоны" Арвидас травмировал ахилловое сухожилие. Травма оказалась очень серьёзной, что потребовало его лечения в Центральном институте травматологии и ортопедии в Москве. Первый матч финала чемпионата СССР травмированный игрок пропустил и его родной клуб уступил победу ЦСКА. Литовские спортивные руководители убедили спортивное руководство СССР (Госкомспорт), что Арвидас Сабонис вполне здоров и может принять участие в оставшихся играх. Усиленный лучшим центровым "Жальгирис" сумел дважды обыграть ЦСКА и стать чемпионом СССР, но буквально через два месяца на тренировочном сборе у Арвидаса произошёл разрыв ахиллового сухожилия правой ноги.

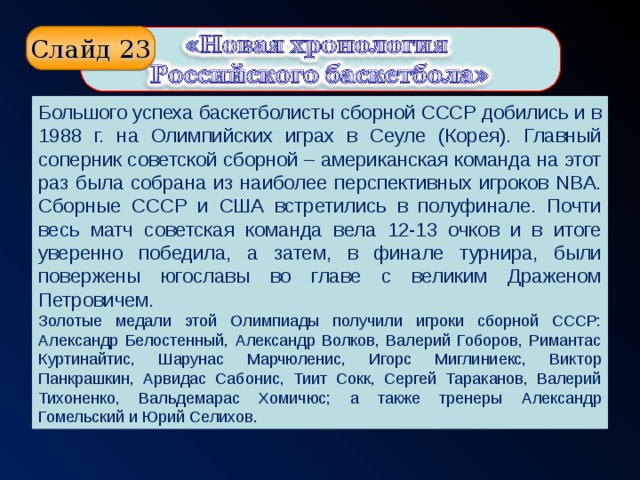

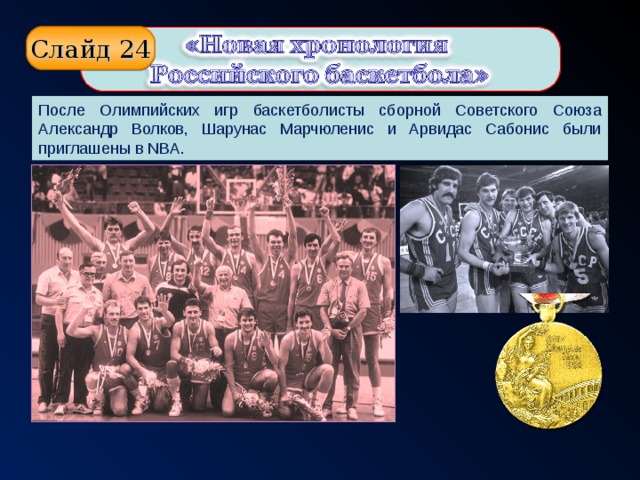

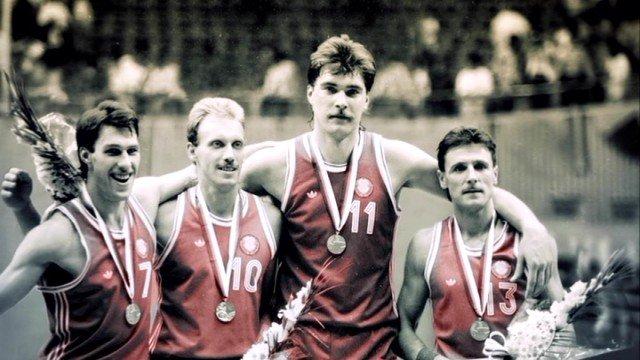

После длительного лечения и повторного рецидива Сабонис прошёл реабилитацию в США. В августе 1988 года он вернулся на родину, где приступил к подготовке к Олимпийским играм. После полуторагодичного перерыва он впервые появился на площадке на Олимпийских играх в Сеуле в матче против команды Югославии. Сборная СССР с "треском" проиграла, но центровой отыграл весь матч, практически без замен. Остальные поединки предварительного турнира спортсмены сборной СССР выиграли. В полуфинале сборная СССР разгромила команду США во главе с Дэвидом «Адмиралом» Робинсоном и Дэнни Мэннингом со счетом 82:76. Финал турнира сборная СССР взяла реванш за поражение в предварительном турнире у команды Югославии, что позволило советским баскетболистам во второй раз в истории завоевать золотые медали Олимпийского турнира.

НБА

В 1995 году Сабонис перебрался в НБА в возрасте 31 года. В течение всех семи сезонов в НБА Сабонис ежегодно выходил со своей командой в плей-офф.

В 1998 году, дожидаясь окончания локаута в НБА, подписал краткосрочный контракт с «Жальгирисом» (Каунас), но не сыграл ни одного матча.

Наивысшим достижением Арвидаса стал сезон 1999/2000, когда орегонцы пробились в финал Западной конференции, где в седьмом матче серии уступили будущим чемпионам «Лейкерс». За семь лет в НБА Сабонис набирал в среднем за матч 12 очков и 7,3 подбора.

После сезона 2000-2001 НБА Сабонис отказался продлевать контракт с "Трэйл Блэйзерс" и уехал из НБА. По его собственным словам, он "устал морально и физически". Вместо этого вернулся в Европу, где подписал контракт на один год с Жальгирисом, ожидая, что присоединится к команде на самые важные игры. Отыграл весь сезон в полном объёме, практически без отдыха и восстановления после травм. Затем вернулся в "Трэйл Блэйзерс" на последний заключительный сезон в 2002-2003 гг.

Cвой последний сезон в 2003-2004 гг. Сабонис провел в «Жальгирисе». Он привел команду к Топ-16 Евролиги в этом году и был признан MVP Регулярного чемпионата Евролиги и MVP Топ-16. Он также стал президентом команды. Сабонис официально завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

Арвидас Сабонис выдающаяся фигура советского баскетбола. И не только среди центровых. Он был прекрасным атлетом. Рост 222 см, вес 126 кг, одинаково владел, прекрасно владел, правой и левой рукой. Очень много успел за свою карьеру. Один из первых центровых, уверенно атаковавший из-за дуги, отличался уникальным пониманием игры, что позволило ему войти в ряд лучших пасующих «больших» в истории НБА. Внёс большой вклад в развитие физической культуры. Ему подражали и хотели быть на него похожими мальчишки всей страны. «Он не просто играет. Он – творит. Творит для зрителей» - говорил о нём А.Я.Гомельский. На их дуэль с Ткаченко было интересно смотреть. Дуэль двух выдающихся людей, спортсменов, гигантов. Сабас мобильнее, подвижнее, быстрее, легче чем Ткаченко. Он не только не замедлял темп, а наоборот, сам задавал его. Увеличивал скорость игры всей команды. Он часто вводил мяч в игру из под кольца, прекрасно отдавал первый пас. Ткаченко силён, хорошо работал под кольцом, занимая прекрасно позицию и заслуженно играл основным центровым сборной.

Как жаль, что, пожалуй, только на одном турнире тандем Ткаченко – Сабонис сработали в полную силу. Предолимпийский турнир 1984 года в Париже превратился в бенефис этих центровых. Игра Володи и Арвидаса произвела фурор. То Сабас уходил от кольца под 450 и под угрозой броска, расстояние для него не помеха, скидывал в центр под кольцо, а там Володе надо было только забить. Либо Сабас проходил под атаку крюком, а Володя ставил ему заслон. Ткаченко играл прекрасно, чем больше его нагружали, чем больше он участвовал в игре, чем сложнее, чем больше ответственность, тем лучше он играл. А Сабонис на этом турнире, хорошо и много нагружал Володю. Он отдавал прекрасные пасы, делал великолепные скидки. Володя много забивал, а Арвидасу понравилась его роль.

Многие специалисты посмотрев турнир и игру нашей команды, игру выдающихся центровых, да и сами американские игроки в некоторых интервью, ставили под сомнение золотые медали США на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анжелеской, в которые мы в ответ на бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году, отказалось от участия.

Как жаль, что дуэт Ткаченко – Сабонис по-настоящему нигде не сыграли.

Арвидас Сабонис – Заслуженный мастер спорта СССР (1985 г.), Чемпион СССР 1985—1987 г.г., Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги 1995 года, Бронзовый призёр Чемпионата Европы 1983, 1989 г.г., Серебряный призёр Чемпионата Европы 1995 года, Чемпион Европы 1985 года, Серебряный призёр Чемпион мира 1986 года, Чемпион мира 1982 года, Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992, 1996 г.г. (выступал в составе команды Литвы после распада СССР), Чемпион Олимпийских игр 1988 года.

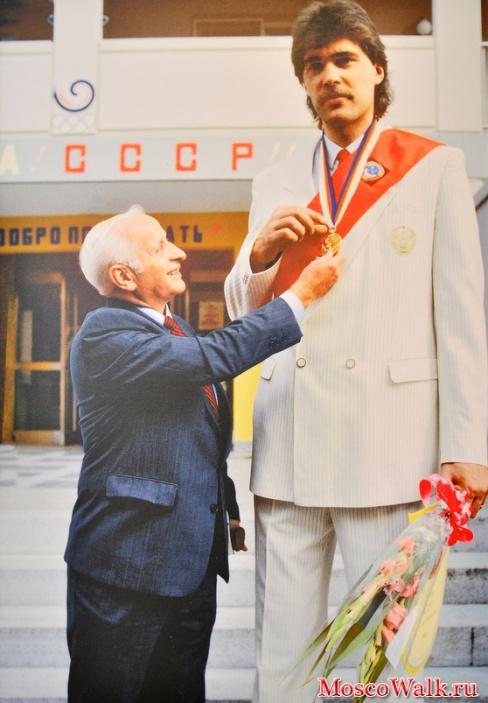

20 августа 2010 года Сабонис был введен в Зал славы ФИБА, в знак признания его таланта.

4 апреля 2011 года, было объявлено, что Сабонис станет членом Баскетбольного Зала славы имени Нейсмита. Торжественная церемония по случаю введения игроков состоялась 12 августа 2011 года. Сабонис является самым высоким членом Зала Славы имени Нейсмита.

24 октября 2011 года Сабонис стал президентом Литовской федерации баскетбола.

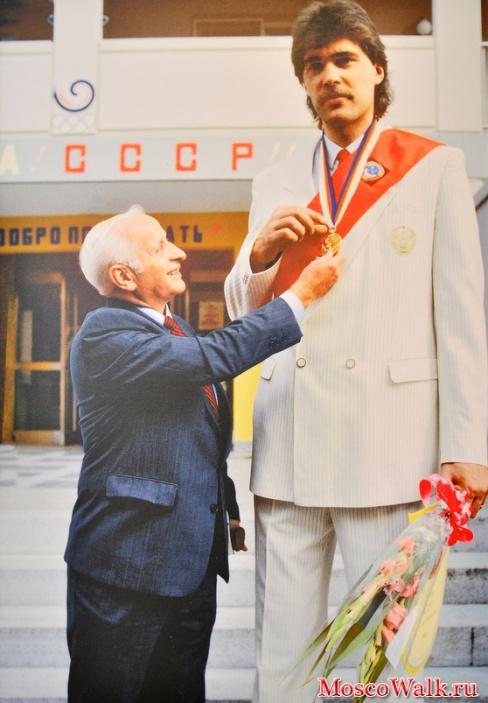

А.Я. Гомельский и Арвидас Сабонис

Почему мы рассказали об этих выдающихся личностях? Да потому, что они были одними из первых кто начал эпоху величайшего развития отечественного баскетбола. Были не менее великие и замечательные баскетболисты.

Такие как: Александр Кандель (195 см), Александр Петров (212 см), Яак Липсо (200 см), Владимир Андреев (215 см), Анатолий Поливода (200 см), Сергей Коваленко (217 см), Александр Болошев (205 см), Алжан Жармухамедов (207 см), Александр Белостенный (214 см), Владимир Ткаченко (220 см) (19 сентября 2015 года Владимир Ткаченко введён в Зал Славы ФИБА), Николай Дерюгин (207 см), Винцас Серцявичюс (190) и многие, многие другие. Все они творили и творят историю советского и российского баскетбола.

Ты можешь быть одним из них, занимайся, и все у тебя получится. Каждая тренировка делает тебя лучше и сильнее.