«Российская армия. Из истории».

Вступление

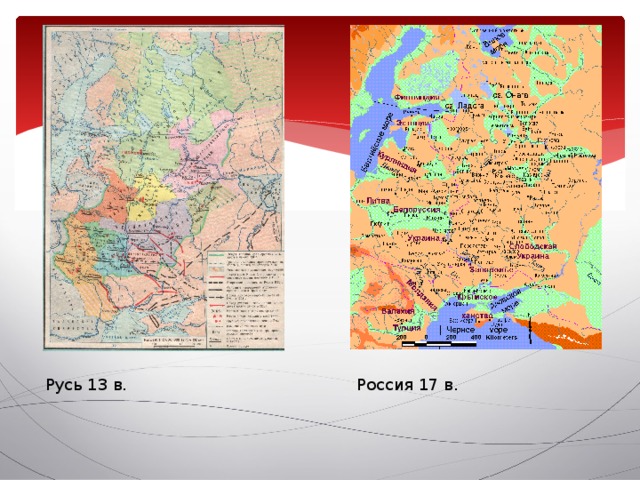

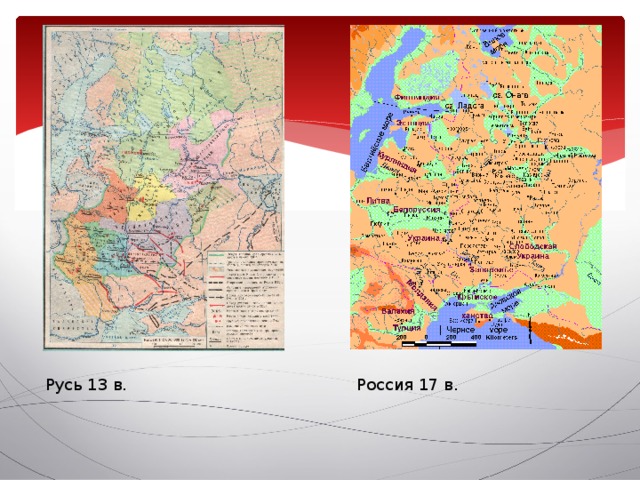

- Процесс объединения русских земель вокруг Московского княжества, начавшийся в 14 веке, завершился в конце 15 - начале 16 вв. образованием централизованного государства. К середине 15 в. Великий князь Московский являлся самым могущественным правителем Восточной Руси. В княжение Ивана III (1462-1505) были присоединены к Москве Ярославское и Ростовское княжества, ликвидирована самостоятельность Новгорода, а затем и Тверского княжества. Объединение русских земель происходило в сложных внешнеполитических условиях. Продолжала требовать дань Золотая Орда, а выделившиеся из её состава ханства (Крымское, Казанское и Астраханское), тревожили опустошительными набегами окраины Московского государства. Цепко держалось за смоленские, украинские и белорусские земли великое княжество Литовское. Ливонский орден преграждал выход к Балтийскому морю. Русское государство оказалось в сложном узле международных противоречий.

- В период с XIV по XVII в. практически нет ни одного мирного года, когда на рубежах Российского государства было бы спокойно и не нужно было давать отпор неприятелю. Поэтому государство находилось в постоянной готовности к войне, и его устройство соответствовало этому требованию.

- Образование и укрепление русского централизованного государства требовало проведения активной внешней политики. Это, в свою очередь, выдвигало неотложную задачу создания достаточно мощных вооруженных сил, чтобы надежно защитить границы страны и добиться возвращения находившихся под властью других стран исконно русских территорий. Сильная армия нужна была и для решения задач внутренней политики – подавления боярской оппозиции и народных восстаний. И такие вооруженные силы были созданы. По данным отечественных историков, Московское государство в XVI в. располагало армией в 150—200 тыс. профессиональных воинов.

- Историки отмечают, что в допетровское время русская система военной организации и управления войсками была хорошо приспособлена к решению стоящих перед ней задач. Русское правительство, стремясь не отстать от Европы, проводило военные реформы, прикладывая в этом направлении максимально возможные усилия и никогда не жалея средств.

Русь 13 в.

Россия 17 в.

Структура Вооруженных сил.

- Основу вооруженных сил Российского государства в этот период составляли дворянские отряды . За военную службу дворяне получали от московских государей земельные владения с крестьянами (поместья). Была разработана чёткая система сбора ратных людей. На смотры, где проверялась их готовность к боевым действиям, каждый дворянин обязан был явиться в полном вооружении, имея двух коней — боевого и запасного, одного или нескольких вооруженных слуг. В случае неявки на смотр, опоздания в поход, прибытия плохо снаряженным полагался штраф или уменьшение размеров земельного владения. На протяжении всей жизни дворяне обязаны были нести военную службу, все они считались служилыми людьми из поколения в поколение. За долгие годы занятий военным делом они приобретали высокие боевые качества и навыки воинов-профессионалов.

- Помимо служилых людей из дворян, немалую часть вооруженных сил Московского государства составляли служилые люди по найму, которые получали не поместья, а денежное жалованье. Среди них самыми многочисленными были стрельцы — пехота, вооруженная пищалями (фитильными ружьями) и боевыми топорами (бердышами).

- В наиболее серьезных и важных военных походах к боевым полкам присоединялось ополчение . Оно состояло из посадских людей и крестьян, обычно плохо вооруженных и малопригодных к боевым действиям. Ополченцы в основном использовались для охраны обозов, строительства дорог, выполнения инженерных работ при осаде вражеских крепостей

Смотр служилых людей

стрельцы

- Основным органом управления вооружёнными силами был Разрядный приказ. Царь и Боярская дума совместно назначали главнокомандующего (большого воеводу), других воевод и их помощников.

- В Разрядном приказе большой воевода получал царский наказ с важнейшей информацией и «разряд» — роспись воевод и ратных людей по полкам. В армию направлялись дьяки и подьячие, составлявшие штаб или «разрядный шатёр» — они разбирали все сведения, поступающие главнокомандующему из столицы, от других воевод, от разведывательных отрядов.

- Полковые воеводы получали наказы, где указывался состав подвластного им полка, его задачи, сведения о подчинённых (младших воеводах) и расписывали дворян, детей боярских и их людей по сотням или другой службы. Для срочной службы при каждом воеводе было 20 есаулов.

- Во главе дворянских сотен стояли сотенные головы, сначала выборные, а позднее — назначаемые Разрядным приказом или воеводой. Важным документом, регламентирующим порядок вооружённых сил, стало «Уложение о службе 1555/1556 г.». Служилые люди по прибору приходили в войско в составе своих подразделений и с собственными командирами, но распределялись по полкам поместного ополчения.

Воевода в двух панцирях и ерихонке.

Снаряжение и защита

В 1237-1241 годах на Русь обрушились полчища хана Батыя. Завоевание затормозило развитие страны, но не подавило самостоятельности русского военного дела и, более того, способствовало его ускоренному прогрессу. Военные перемены того времени характеризуются усилением значения пехоты, растущим применением средств дальнего боя – луков и самострелов, ускоренным преобразованием кольчужной защитной одежды в пластинчатую. Во второй половине XIII-XIV веке сохраняется во многом восходящая от домонгольского периода общеевропейская линия развития русского вооружения. Создается законченная система наборного доспеха, распространяются треугольный щит. Наряду со шлемом традиционной сфероконической формы входит в употребление невысокое куполовидное наголовье-шишак. С появление огнестрельного оружия,традиционное защитное снаряжение сохранило свое значение. Шлемы, панцири, круглые щиты, булавы, кистени, шестоперы и в период употребления огнестрельного оружия, в течение двухсот лет, практически без существенных изменений сохраняются на вооружении. Однако, характерной чертой развития доспехов XVI в. явилось почти полное исчезновение щитов и широкое распространение булатных доспехов .

Щиты

"...Русичи великая поля чремными щиты прегородиша..." ("Слово о полку Игореве").

На смену круглому щиту в XII веке приходит миндалевидный. защищавший всадника от подбородка до колен. По мере совершенствования шлема верх щита все более спрямляется. Во второй четверти XIII века появляется треугольный щит с перегибом, то есть двускатный щит, плотно прижимавшийся к телу. Тогда же бытуют выгнутые трапециевидные щиты. С конца XIII века входят в обиход сложно-фигурные щиты-тарчи, прикрывавшие грудь всадника во время копьевых таранов. В XIV веке эволюция защитного вооружения приводит к возникновению щита с долевым желобом, который служил вместилищем руки и облегчал маневрирование щитом в бою. В Западной Европе такие щиты, достигавшие в высоту 130 см, назывались "павезами".

Известно, что щиты различных форм существовали в течение длительного времени. Например, наряду с круглыми могли использоваться трапециевидные щиты. Щиты делались из железа, дерева, камыша, кожи. Наиболее распространены были щиты деревянные. Окраска щита могла быть самой различной, но красному цвету на протяжении всего бытования русских доспехов отдавалось явное предпочтение.

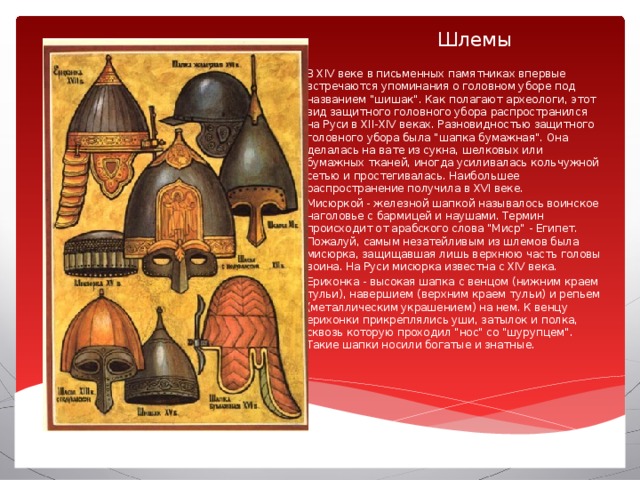

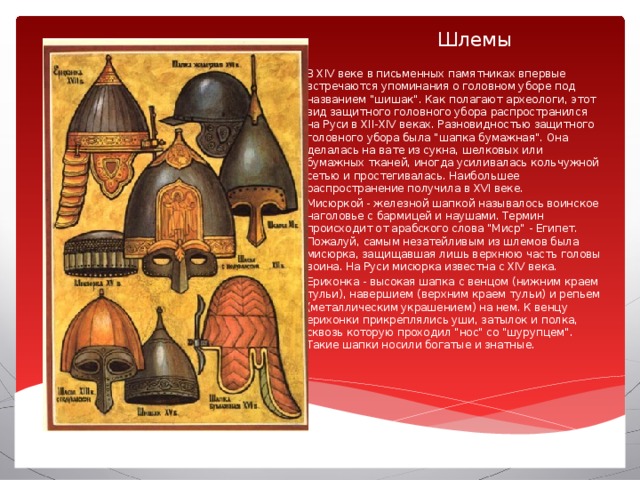

Шлемы

В XIV веке в письменных памятниках впервые встречаются упоминания о головном уборе под названием "шишак". Как полагают археологи, этот вид защитного головного убора распространился на Руси в XII-XIV веках. Разновидностью защитного головного убора была "шапка бумажная". Она делалась на вате из сукна, шелковых или бумажных тканей, иногда усиливалась кольчужной сетью и простегивалась. Наибольшее распространение получила в XVI веке.

Мисюркой - железной шапкой называлось воинское наголовье с бармицей и наушами. Термин происходит от арабского слова "Миср" - Египет. Пожалуй, самым незатейливым из шлемов была мисюрка, защищавшая лишь верхнюю часть головы воина. На Руси мисюрка известна с XIV века.

Ерихонка - высокая шапка с венцом (нижним краем тульи), навершием (верхним краем тульи) и репьем (металлическим украшением) на нем. К венцу ерихонки прикреплялись уши, затылок и полка, сквозь которую проходил "нос" со "шурупцем". Такие шапки носили богатые и знатные.

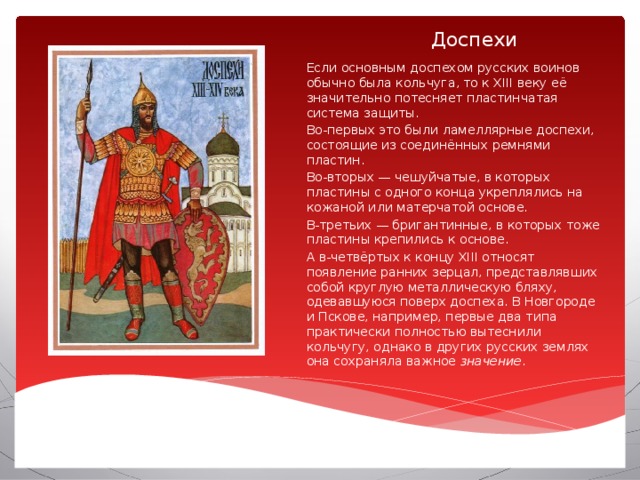

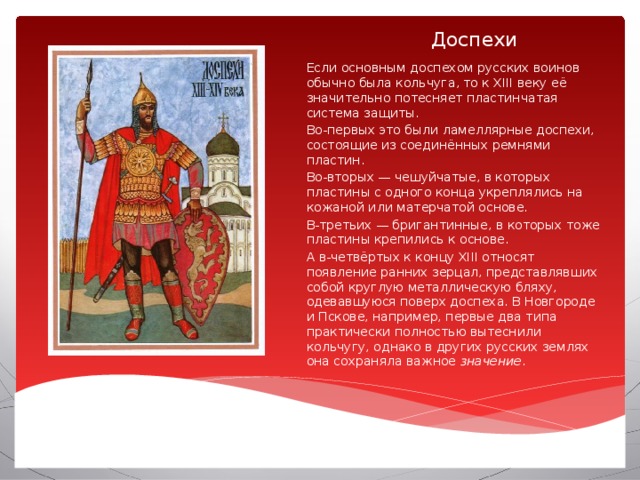

Доспехи

Если основным доспехом русских воинов обычно была кольчуга, то к XIII веку её значительно потесняет пластинчатая система защиты.

Во-первых это были ламеллярные доспехи, состоящие из соединённых ремнями пластин.

Во-вторых — чешуйчатые, в которых пластины с одного конца укреплялись на кожаной или матерчатой основе.

В-третьих — бригантинные, в которых тоже пластины крепились к основе.

А в-четвёртых к концу XIII относят появление ранних зерцал, представлявших собой круглую металлическую бляху, одевавшуюся поверх доспеха. В Новгороде и Пскове, например, первые два типа практически полностью вытеснили кольчугу, однако в других русских землях она сохраняла важное значение .

Монгольское нашествие принесло распространение некоторых новых типов доспехов. Например, уже в 1252 году войско Даниила Галицкого было, к удивлению немцев, в татарских доспехах: «Беша бо кони в личинах и в коярех кожаных и людье во ярыцех». С ним же связано и появление куяков — аналогов чешуи или бригантины, бытовавших в Московской Руси, но не получивших большого распространения. Известно, что доспех принимавшего участие в Куликовской битве Дмитрия Донского был пластинчатым, поскольку «был избит и язвен зело», однако идентифицировать его невозможно; можно лишь отметить, что, по сведению летописи, князь сражался в ряду с простыми воинами. Ко второй половине XV века относятся распространение кольчато-пластинчатых доспехов — бехтерцев и, вероятно, колонтарей, а немногим позднее — юшманов. В XVI—XVII веке кольчуги снова становятся основным доспехом. Причём на Руси кольчугой называли не любой кольчатый доспех, а лишь сделанные из простых колец, скреплённых, как правило, на гвоздь, плетения 1 к 4 или 1 к 6. Отдельно выделяли байданы из широких и плоских колец; и панцири — из мелких плоских колец, именно они были преобладающим типом кольчатого доспеха. С азиатским влиянием связано применение защитной одежды — тегиляев, которые использовались в XVI веке небогатыми людьми, или в сочетании с металлическим доспехом — богатыми. Однако правительство не поддерживало их использование. Богатые люди могли позволить себе зерцало, полностью сделанное из нескольких скреплённых больших металлических пластин. Довольно часто применялись наручи, реже — бутурлыки и наколенники. В XVII веке, что связано с организацией полков нового строя, стали использоваться латы, состоящие из кирасы с латной юбкой (полами), и, иногда — ожерелья. Поначалу латы импортировались из Европы, но вскоре же начали изготовляться на тульско-каширских заводах. В описях Оружейной палаты упоминаются и латы московского дела.

куяк

бехтерец

юшман

кираса

Кольца байданы

Воин в тегиляе

Вооружение русского войска

В 14 веке на Руси появляется огнестрельное оружие. Это произошло около 1380 года. Однако традиционное холодное оружие ближнего и дальнего боя, и защитное снаряжение сохранили своё значение, поскольку на перезарядку огнестрельного уходило значительное время. Скорострельность в конце XV – начале XVI века не превышала одного выстрела за 3 минуты. Дальность прицельного огня составляла 20–25 метров, залпового – до 120 метров.

Пики, рогатины, сабли, булавы, кистени, шестоперы сохраняются на вооружении русской армии и в период использования в бою огнестрельного оружия, практически без существенных изменений в течение двухсот лет.

Поэтому рассмотрим сначала холодное оружие, а затем огнестрельное.

.

Холодное оружие.

1. Древковое колющее оружие

До середины XV века оружием первого натиска были копья. С XVI века их употребление снова возрождается. В качестве колющего кавалерийского копья использовалась пика с гранёным наконечником, хорошо подходящей для таранного действия. Против конницы в XVII веке использовались пехотные пики в полках нового строя. Более распространены, ещё с XIV века, были копья с узколистными наконечниками с удлинённо-треугольным пером на массивной, иногда гранёной втулке. Ими наносились мощные бронебойные удары.

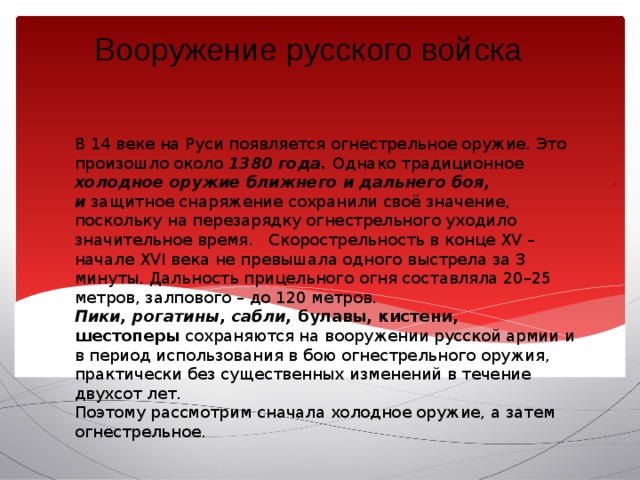

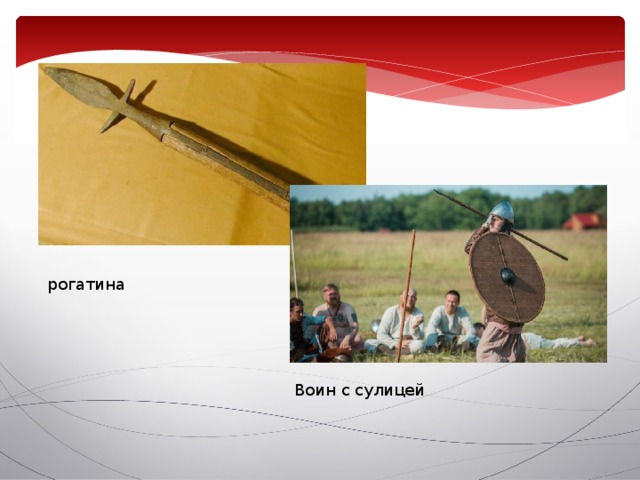

Пехотным орудием были рогатины — тяжёлые и мощные копья с лавролистным наконечником. Это было самое массовое оружие. Примерно с XVI века модифицированные рогатины использовались в поместной коннице — они отличались мечевидным наконечником. Предположительно, другой модификацией рогатины была совня, используемая в пехоте.

С древних времён происходят метательные дротики — сулицы, которыми можно было и колоть.

Наконечники копий конца XV — начала XVII веков можно разделить на два типа. К первому типу наконечников копий относятся вытянутые пики с шиловидным острием. Ко второму типу — наконечники копий с треугольным очертанием пера. Количество находок копий конца XV — начала XVII веков говорит о том, что копье не вышло из употребления в позднесредневековую эпоху, и было одним из главных видов холодного наступательного оружия, наряду с саблей, бердышом и топором, применявшимися против конных воинов.

рогатина

Воин с сулицей

2. Древковое рубящее оружие

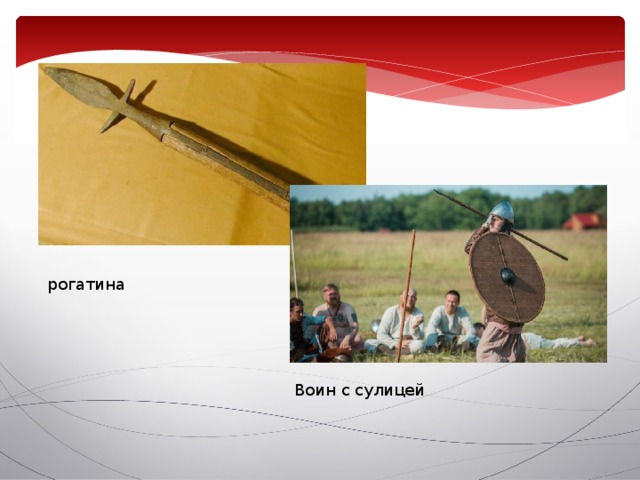

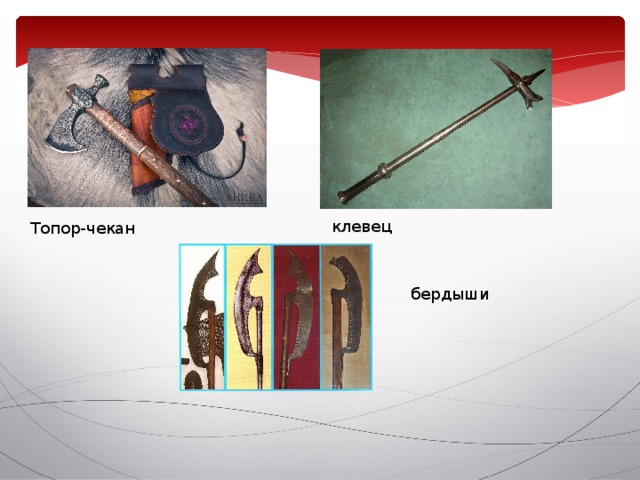

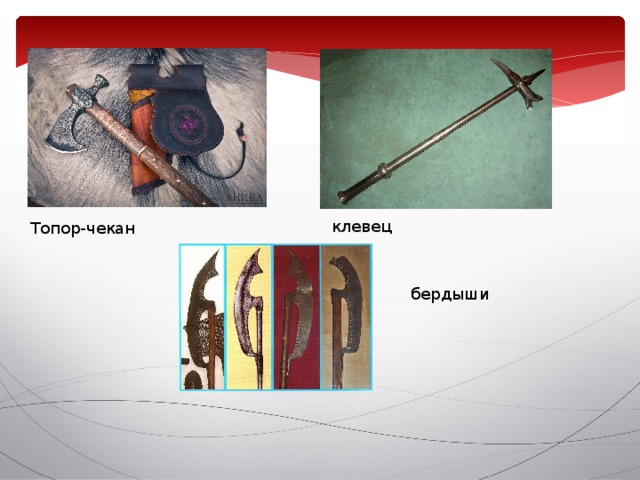

Широко распространены были и разнообразные топоры, однако использовались, преимущественно, в пехоте. В коннице использовались разнообразные лёгкие топорики, а также чеканы и клевцы. В XVI веке появляются бердыши, известные, как оружие стрельцов. Позднее они становятся массовым, как рогатины, оружием.

Бердыши

Бердыши на раннем этапе представляют собой некрупные образцы высотой лезвия от 190 до 500 мм. На протяжении XVI-XVII веков происходит постепенное увеличение высоты лезвия. Появляются бердыши вытянутых пропорций, снабженные орнаментом на лопасти бердыша. Характерные вытянутые бердыши с оформлением верхнего края в два острия, украшенные орнаментом и скважинами, в которые иногда продеты кольца, появляются, во второй трети XVII века.

На нижний конец древка бердыша насаживалось железное копьецо для втыкания бердыша в землю при стрельбе из ружья , для которого он служил подсошком . Бердыш - отечественное изобретение , изготовляли его только в России.

клевец

Топор-чекан

бердыши

3. Древковое ударное оружие

Разнообразные булавы были обыкновенным оружием московитян. С XIII века получают распространение перначи и шестопёры. В простонародье нередко применяли и дешёвое самодельное оружие, например, палицы — ослопы.

Основная масса сохранившихся позднесредневековых булав датируется либо первой половиной XV века, либо периодом, наступившим после Смутного времени. Из булав бытовавших в домонгольское и ордынское время в конце XIV — началу XV веков сохраняются в употреблении лишь булавы — брусы.

Сложнее дело обстоит с так называемыми грушевидными или круглыми булавами. Ряд авторов связывают появление булав грушевидной формы с турецкой военной традицией. Данный тип грушевидных булав приобретает свои наиболее характерные черты к концу XVI—XVII векам.

Усиление защитной брони воинов вызвало к жизни противодействующее оружие - чекан - или клевец в виде железного или медного молота с рукоятью до 60 см : удар острым бойком обуха пробивал панцирь или любой другой вид брони

Распространение клевцов в России следует относить к XVI веку, ко второй половине или к концу этого столетия. Ближайшими аналогиями русских типов клевцов, являются венгерские и польско-венгерские типы, применявшиеся гусарами.

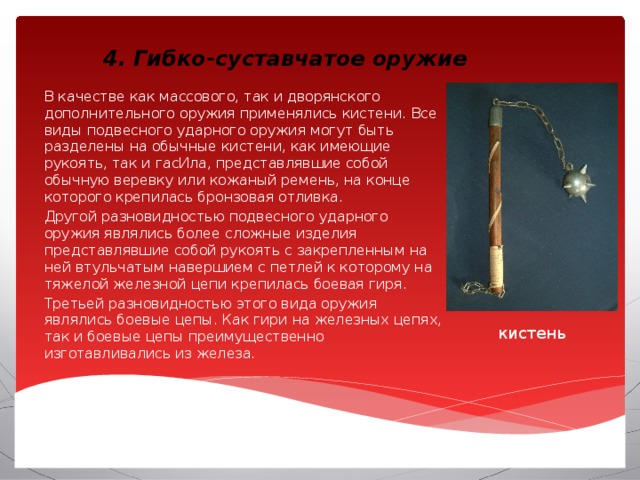

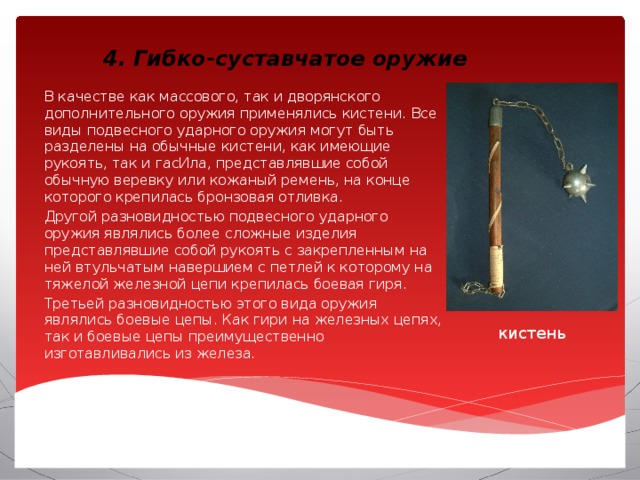

4. Гибко-суставчатое оружие

В качестве как массового, так и дворянского дополнительного оружия применялись кистени. Все виды подвесного ударного оружия могут быть разделены на обычные кистени, как имеющие рукоять, так и гасИла, представлявшие собой обычную веревку или кожаный ремень, на конце которого крепилась бронзовая отливка.

Другой разновидностью подвесного ударного оружия являлись более сложные изделия представлявшие собой рукоять с закрепленным на ней втульчатым навершием с петлей к которому на тяжелой железной цепи крепилась боевая гиря.

Третьей разновидностью этого вида оружия являлись боевые цепы. Как гири на железных цепях, так и боевые цепы преимущественно изготавливались из железа.

кистень

5. Клинковое оружие

Мечи на Руси довольно быстро были вытеснены саблями, однако в северных регионах применялись дольше. Они импортировались из Европы и были весьма разнообразны, вплоть до двуручных. В Московском Царстве мечи практически не применялись, хотя в Оружейной палате есть некоторые немецкие и русские образцы, например, фламберги, но их боевое значение исключено.

Основным же клинковым оружием по крайней мере с XV века была сабля. Сабли применялись очень разнообразные, как отечественные, так и импортированные из стран Западной Азии или Восточной Европы. Их форма тоже была различной, но, в основном, персидского или турецкого типа. Ценились сабли, сделанные из булата, а также из дамаска, но они были не каждому по средствам — полоса персидской булатной стали стоила 3—4 рубля, в то время как тульская сабля из передельной стали в середине XVII века — не дороже 60 копеек. В описях, в частности упоминаются, кроме стальных, сабли из красного булата, красного железа. С XIV века использовались удобные для прокалывания вражеских доспехов кончары, а в XVII — палаши, но все они встречались довольно редко.

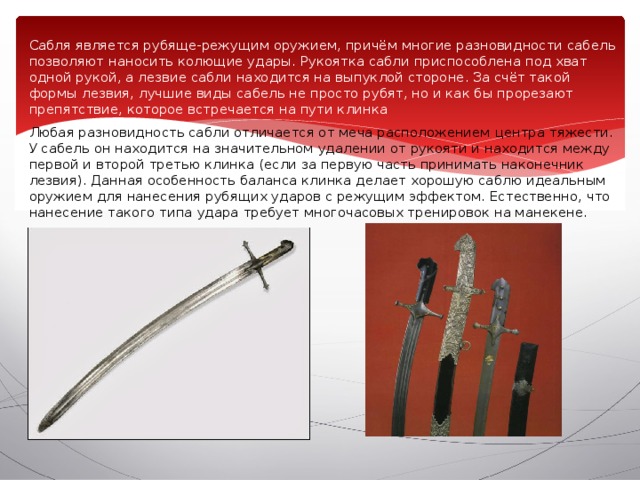

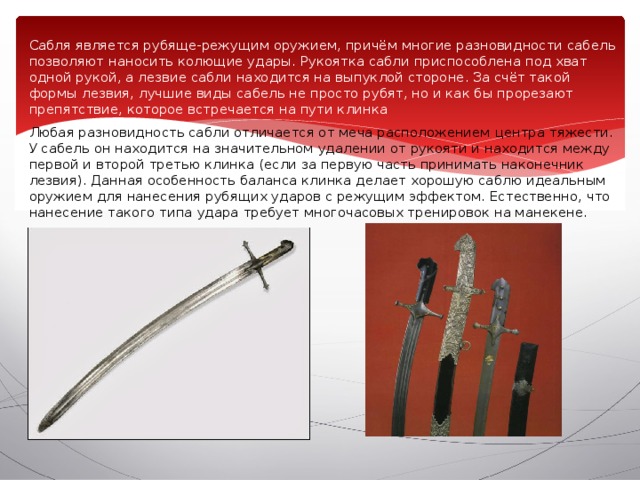

Сабля является рубяще-режущим оружием, причём многие разновидности сабель позволяют наносить колющие удары. Рукоятка сабли приспособлена под хват одной рукой, а лезвие сабли находится на выпуклой стороне. За счёт такой формы лезвия, лучшие виды сабель не просто рубят, но и как бы прорезают препятствие, которое встречается на пути клинка

Любая разновидность сабли отличается от меча расположением центра тяжести. У сабель он находится на значительном удалении от рукояти и находится между первой и второй третью клинка (если за первую часть принимать наконечник лезвия). Данная особенность баланса клинка делает хорошую саблю идеальным оружием для нанесения рубящих ударов с режущим эффектом. Естественно, что нанесение такого типа удара требует многочасовых тренировок на манекене.

Луки и арбалеты.

Саадак - лук с налучником и колчан со стрелами - оставался общепринятым оружием конницы ; описывая сражения того времени, летописцы часто употребляют выражение: «и полетеша стрелы, аки дождь». Дальность полета стрелы служила мерой расстояния между противниками - «аки три перестрелы лучных». Тучами стрел противники поражали друг друга в полевых сражениях , при штурме и обороне крепостей. Сила этого оружия видна из того, что удачно пущенная стрела могла пробить насквозь тело бойца и наповал

убить его коня. Она увеличивалась применением ромбического железного жала, двушипных и двурогих стрел - шипы мешали выдернуть стрелу из тела, рога расширяли рану . Скорострельность обеспечивалась удобным расположением колчана со стрелами под правой рукой, а лука в налучнике на левом боку всадника. Конский убор - узды, седла, повод - также был приспособлен для стрельбы из луков. Кони были обучены к управлению ногами. Всадник сжатием коленей направлял коня в ту или иную сторону. Таким образом руки русского конника были свободны и он мог вести стрельбу из лука на ходу.

Самострелы были более эффективным видом метательного оружия. Их минус заключался в меньшей скорости стрельбы, но при этом арбалетный болт наносил противнику больший вред, пробивая при попадании броню. Самострельный "болт" с двухсот метров валил с коня всадника и легко пробивал железную кольчугу.

Огнестрельное оружие.

1. Тяжелое оружие

Точная дата появления огнестрельного оружия на Руси неизвестна, но оно произошло при Дмитрии Донском не позднее 1382 года, когда оно употреблялось при обороне Москвы. Неизвестно точно и то, откуда оно пришло — от немцев или из Передней Азии. Поначалу пушки использовались для обороны крепостей, с 1393 отмечено применение на Руси пушек в качестве осадных орудий. Около 1400 года существовало местное производство, по крайней мере, кованных стволов. Пушки были различного назначения и конструкции. Если для осады городов требовались тяжёлые орудия, то для обороны — более лёгкие. Для них преимущественно использовались каменные ядра.

Средне и длинноствольные орудия назывались «пищалями» и стреляли железными ядрами. «Тюфяки» с коническим стволом стреляли дробосечным железом, а с цилиндрическим вели прицельную стрельбу ядрами. Всё огнестрельное оружие того времени было довольно малоэффективным, поэтому применялось вместе с самострелами и метательными машинами. Первый зафиксированный случай применения нами огнестрела в своеобразном полевом бою относится к стоянию на Угре в 1480 году.

В 70 е годы XV века учреждается Пушечный двор в Москве, затем Пороховой двор, литейные и селитренные заводы, пороховые мельницы, рудники. Русская армия в XVI веке была самой оснащенной по артиллерии – тогда ее именовали «нарядом». Ее число измерялось сотнями и тысячами пушек, изумляя иностранцев. Англичанин Флетчер видел в конце XVI века в Кремле множество тяжелых, дальнобойных, богато изукрашенных пушек – «пищалей», имевших свои имена – «Лев», «Единорог»… Та же «Царь пушка», отлитая выдающимся оружейником Андреем Чоховым – это было боевое, а не показушное оружие, способное стрелять дробью со станка или просто с земли. Мастер Андрей Чохов также сделал «сороку», именуемую на Западе «орган», – многоствольную установку из сорока стволов. Этот «средневековый пулемет» давал большой сноп огня, но был очень сложен в заряжании. Серединой XVII века датированы стальная нарезная пищаль и бронзовая нарезная пушка, хранящиеся ныне в Артиллерийском музее в Санкт Петербурге. Здесь русские были, несомненно, пионерами.

пищаль

Царь-пушка

сорока

Огнестрельное оружие.

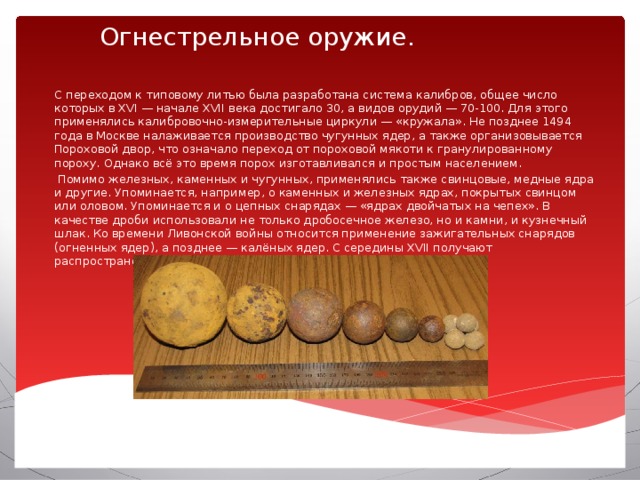

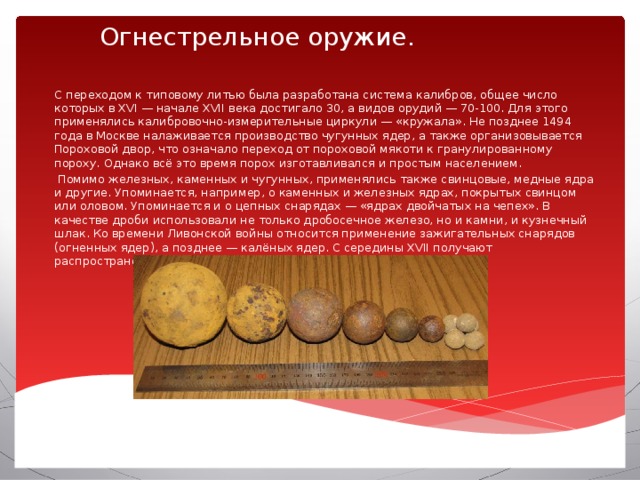

С переходом к типовому литью была разработана система калибров, общее число которых в XVI — начале XVII века достигало 30, а видов орудий — 70-100. Для этого применялись калибровочно-измерительные циркули — «кружала». Не позднее 1494 года в Москве налаживается производство чугунных ядер, а также организовывается Пороховой двор, что означало переход от пороховой мякоти к гранулированному пороху. Однако всё это время порох изготавливался и простым населением.

Помимо железных, каменных и чугунных, применялись также свинцовые, медные ядра и другие. Упоминается, например, о каменных и железных ядрах, покрытых свинцом или оловом. Упоминается и о цепных снарядах — «ядрах двойчатых на чепех». В качестве дроби использовали не только дробосечное железо, но и камни, и кузнечный шлак. Ко времени Ливонской войны относится применение зажигательных снарядов (огненных ядер), а позднее — калёных ядер. С середины XVII получают распространение разрывные снаряды.

Огнестрельное оружие.

2. Ручное оружие

Ручницы, появившиеся в конце XIV века, представляли собой небольшие, 20—30 см длиной стволы калибра 2,5—3,3 см, укреплённые на большом деревянном прикладе-ложе длиной 1—1,5 м. Их вскидывали на плечо или зажимали приклад под мышкой. Ко второй половине XV века можно отнести применение, хоть и небольшое, ручного огнестрельного оружия в коннице.

Длина ствола постепенно увеличивается, конструкция ложа тоже меняется. С 1480 года термин «пищаль» относится и к ручному огнестрелу. В XVI веке у стрельцов вводятся берендейки. С 1511 года упоминается «пищальный наряд» — использовавшиеся для обороны крепостей небольшие, иногда многоствольные орудия, и крепостные ружья. Позднее из всего арсенала отбираются наиболее рациональные конструкции, 14 калибров от 0,5 до 8.

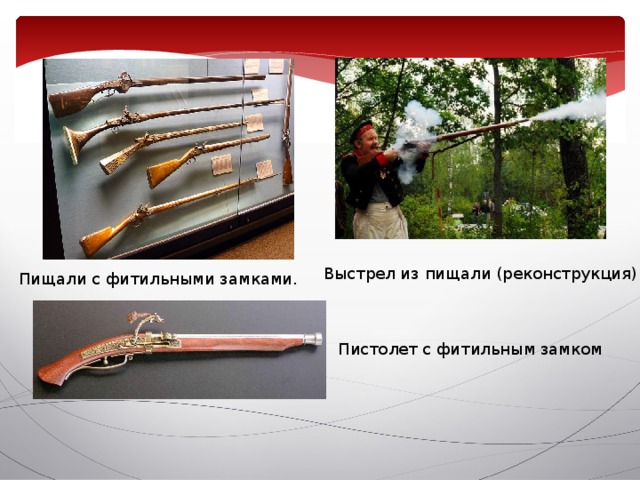

Многоствольные орудия — сороки и органы — использовались и в походах — например, в походе Ермака было 7-ствольное орудие. А Андрей Чохов в 1588 году изготовил «стоствольную пушку». С начала XVII века ручной огнестрел распространяется среди поместной конницы, однако пищали и карабины были, как правило, у боевых холопов, а у дворян и детей боярских — лишь пистолеты. Поэтому в 1637 году царским указом им было предписано иметь более мощное оружие. До XVII века использовались фитильные замки. Хотя в XVI веке появились пистолеты, ружья и даже затинные пищали, снабжённые колесцовыми замками, однако эти замки импортировались и не получили распространения нигде, кроме как на пистолетах дворянской конницы. Со второй половины XVI века известен ударно-кремнёвый замок, получивший широкое распространение в XVII.

В России применялись как оружие собственного производства, так и импорт — право выбора зависело от состояния конкретного бойца. Причём в России производили все основные типы огнестрельного оружия, включая карабины и пистолеты. В середине XVII века также отмечено собственное производство нарезных пищалей.

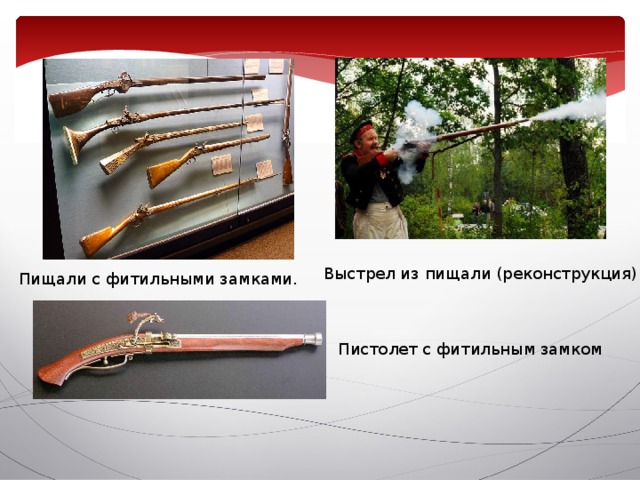

Выстрел из пищали (реконструкция)

Пищали с фитильными замками.

Пистолет с фитильным замком

Естественно, что ручное огнестрельное оружие повысило роль пехоты. Уже в начале XVI века на войну из городов набирают пеших и конных пищальников, обязанных выступать со своим порохом, пулями, провиантом и лошадьми. Для горожан, не обученных бою и не имевших доспехов, пищаль – самое подходящее оружие. Один Псков, имевший до шести тысяч дворов, выставлял до тысячи пищальников! Но эти повинности разоряли города, что приводило к возмущениям. В 1550 году Иван Грозный своим указом учреждает постоянное стрелецкое войско, содержащееся на казенный счет. Это практически дата рождения русской регулярной армии.

По указу царя учредили отряд пешего русского войска численностью в 3 тыс. человек. Отряд состоял из шести «статей» (полков) по 500 стрельцов в каждой, которые делились на стрелецкие сотни. Стрелецкое войско формировалось из посадских людей. Служба была пожизненной и наследственной. За воинскую службу стрельцы получали денежное и хлебное жалованье, а также земельные участки вблизи городов. Так на Руси появилось постоянное войско. В дальнейшем численность стрелецкого войска быстро росла, и к концу XVI в. стрельцов уже было 20—30 тыс., к середине XVII в. — около 50 тыс. человек. Стрелецкое войско хорошо зарекомендовало себя при осаде и обороне крепостей, без стрельцов не обходился ни один гарнизон русского города.

Спасибо за внимание