Учитель русского языка и литературы

высшей квалификационной категории Абушева С.В. Урок литературы. 8 класс.

«Все это в памяти моей…»

(Урок-размышление по рассказу Е.И. Носова «Красное вино победы»)

Цели: на основе анализа содержания рассказа донести до учащихся мысль автора о нравственном подвиге русского солдата; священной памяти о погибших на войне; показать умение писателя выразить свое отношение к истинным ценностям через эпизоды из жизни; развивать связную речь учащихся, умение строить логические высказывания; воспитывать чувство патриотизма и гордость за наш народ.

Оборудование: выставка книг поэтов и прозаиков «Огненное поколение» (С. Орлов, В. Богомолов, В. Астафьев, К.

Оборудование: выставка книг поэтов и прозаиков «Огненное поколение» (С. Орлов, В. Богомолов, В. Астафьев, К.

Воробьев, М. Дудин, М. Лукошин и др. ) компьютер, проектор, репродукции картин (К. Антонов «Победители». 1985; А. Китаев «Возвращение с победой» (1985)

Воробьев, М. Дудин, М. Лукошин и др. ) компьютер, проектор, репродукции картин (К. Антонов «Победители». 1985; А. Китаев «Возвращение с победой» (1985)

Оформление доски:

Я только хочу, чтобы вы, бывшие солдаты,

участники и очевидцы,

пока еще живы, передали бы своим детям и

внукам священную память

о павших – из рук в руки, от сердца к сердцу.

Е. Носов

Ход урока.

Учитель. Ребята, сегодня у нас не обычный урок внеклассного чтения, а урок-память, урок-размышление по рассказу Евгения Ивановича Носова «Красное вино победы». Тема урока: «Все это в памяти моей…»

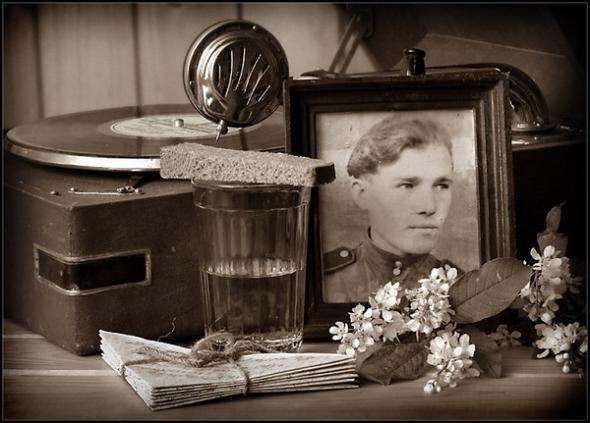

На уроке мы остановимся лишь на некоторых эпизодах рассказа, чтобы еще раз осознать подвиг русского солдата в годы Великой Отечественной войны и страшную цену победы. Каждый из нас должен помнить уроки войны. Вдумайтесь в эти цифры:27 миллионов ушедших и более 3 миллионов неопознанных солдат! Память о погибших возвышает и очищает человеческую душу, а наша память живая! (Учитель зажигает свечу) – 1минута

Звучит песня А. Розенбаума «А может, не было войны…» - видеоряд) - 2 минуты

Учитель. Жизнь Е.Носова навечно была связана с памятью о войне, этой теме он посвятил свои повести и рассказы. «Дело… в нашей памяти. В нашем понимании того, какой ценой заплачено за победу над самым лютым из врагов, когда-либо нападавших на русскую землю», - не раз говорил Евгений Носов, обращаясь к нашим современникам. Вспомним страницы биографии писателя.

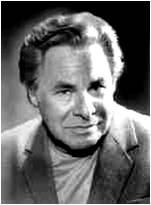

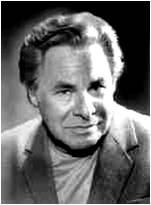

Ученик. ( на фоне презентации) Евгений Иванович Носов родился в семье потомственного кузнеца, До войны окончил 8 классов. 16- летним юношей пережил фашистскую оккупацию. После Курского сражения ушел на фронт. В боях под Кенигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и 9 мая, День Победы, встречал в госпитале в Серпухове. Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности. После войны уехал в Казахстан, работал художником, оформителем, литературным сотрудником. В 1961 году вернулся в Курск, стал профессиональным писателем. Произведения Носова печатаются в журналах «Новый мир», «Наш», они современник занимают достойное место в русской литературе.

Ученик. ( на фоне презентации) Евгений Иванович Носов родился в семье потомственного кузнеца, До войны окончил 8 классов. 16- летним юношей пережил фашистскую оккупацию. После Курского сражения ушел на фронт. В боях под Кенигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и 9 мая, День Победы, встречал в госпитале в Серпухове. Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности. После войны уехал в Казахстан, работал художником, оформителем, литературным сотрудником. В 1961 году вернулся в Курск, стал профессиональным писателем. Произведения Носова печатаются в журналах «Новый мир», «Наш», они современник занимают достойное место в русской литературе.

На слайдах - творческое наследие Е. Носова. (слайды) По его повестям и рассказам сняты фильмы (слайд) Пред вами звания и награды писателя (слайд) Ему посвящены стихи.(слайд).

Ученик Стихи о Мастере

В. Корнеев. «Не многим, знаю я, дано..!»

Нас в напряженной тишине слова, казалось, били током.

Вы говорили о войне – явленье страшном и жестоком.

Вы говорили о «вожде», о тех, кричавших: «Малой кровью»,

Вы говорили о нужде – крестьянской, многодетной, вдовьей,

Не многим, знаю я, дано так говорить, так жить- всем сердцем!

И протрезвляет сладкопевцев «Победы красное вино». - 2 минуты

Учитель. Так какова же предыстория рассказа?

Ученик. Рассказ впервые опубликован в журнале «Наш современник» в 1969 году. В нем повторяются факты из биографии самого писателя. После прорыва восточнопрусских укреплений на подступах к Кенигсбергу в феврале 1945 года Носов , будучи раненым, попадает в подмосковный Серпухов, а через 20 лет пишет «Красное вино победы». Замысел создания рассказа он объясняет так: «Мне хочется вызвать внимание к своим героям. У них зачастую что-то не сойдется – как у моего героя Копешкина, и без медали вернулся, и умирает».

Учитель. Скажите, в чем особенность сюжета и композиции рассказа?

Ученик. Повествование ведется от имени автора, ему 21год, он находится среди ранбольных военного госпиталя, жителей разных уголков страны. Носов не описывает сцены солдатской жизни, а изображает ожидание конца войны.

Учитель. Внешние события заменяются предчувствием победы. Для ранбольных война уже закончилась, но где-то на передовой продолжают сражаться их товарищи, а в госпитале умирают больные. Так что пришлось перенести раненым прежде чем они оказались в госпитале?

Ученик. Автор пишет: « В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах. Оперировали в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. В палатке стояли сдвинутые столы, раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Сложнейшие операции проводились быстро, и каждый солдат дожидался своей очереди, а ведь у многих были осколочные или пулевые ранения, но солдаты терпели. Рассказчик вспоминает, что можно было видеть, как на бинтах раненых растекаются красные пятна.

Учитель. Тяжело было солдатам, но что пришлось вынести спасающим их людям?

Ученик. Хирург не может прервать работу, хотя сильно устал. Он командует медсестрами, как в бою. После операции моет руки, а медсестра готовит стол для следующего раненого: ребром ладони очищает стол от крови и слизи, обливает его кипятком. Лицо очередного раненого укрывали сложенной марлей, чем-то брызгали (так осуществлялась анестезия). То и дело раздавался шлепок, это хирург выбрасывал в тазик осколок или пулю. В тазу среди бинтов желтела чья-то кисть или стопа. Автор пишет: «Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было, и не было условий щадить нас милосердием».

Учитель. Какова обстановка в госпитале?

Ученик. Госпиталь находился в школе. Раненые в гипсах, которые утратили свою белизну и промокли. «Воздух в палате стоял гут и тяжек, и чтобы хоть как-то его уснастить, мы его поливали одеколоном». Раны зудели, это было пыткой. Солдаты просверливали в гипсах дырки, чтобы добраться до тела и почесать его. «От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа».

Учитель. Картины, созданные автором, заставляют нас содрогнуться, глубоко сочувствовать и сопереживать тем, кто оказался на больничных койках. Как вы думаете, что же помогло раненым выжить, вселяло в них надежду?

Ученик. Наверное, помогала взаимовыручка. Уже в начале рассказа мы читаем: «Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную банку, служившую вместо лазаретной утки». Сострадание, милосердие люди проявляли постоянно. Чужая боль воспринималась ими, как своя. В госпитале солдаты в гипсовых повязках, с зудящими ранами также помогали друг другу перенеси боль, не пасть духом.

Учитель. Каждая из творческих групп должна была подготовить рассказ об одном из раненых Кто они, пациенты больничной палаты военного госпиталя?

1 группа – Саша Селиванов. – волжанин. Это смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась тоска. В палате его прозвали самоходкой, потому что забинтованная нога Саши торчала над щитком кровати наподобие пушки. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, поэтому Саша вынужден был лежать на спине, а если садился, то в неудобной позе с высоко задранной ногой. Саша сожалеет, что вынужден дожидаться дня победы в госпитале, он сравнивает войну с игрой в шахматы: «На войне, как в шахматах..Е-два, е-четыре, бац! – и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности…Теперь мат будут ставить без нас… шел-шел и никуда не дошел…Охота посмотреть, как Берлин колошматить будут».

2 группа. Михай Родом он был из бессарабского городка Фалешты, молдаванин. Это молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица. Внимание притягивали его ясные, доверчивые голубые глаза, маленький пипочкой нос. Он острижен под машинку, золотисто - рыж, будто облит медом. Ему 30 лет, он кажется беспомощным, потому что обе его руки ампутированы выше локтей. В туалете бывало, он стоит и ждет, пока кто-нибудь из раненых не зайдет, чтобы помочь ему отстегнуть пуговицу на штанах. Михай тяжело переживает потерю рук, иногда он отворачивался к стенке и плакал, но потом успокаивался. Любил петь. При этом «глядел куда-то поверх домов, будто высматривал далекую Молдову».

3 группа. Копешкин. У Копешкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и другие увечья. Его буквально замуровали в нагрудный гипс, голову прибинтовали к лубку. Копешкин лежал только на спине, обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, загипсованные до самых пальцев. Это сооружение на госпитальном языке называлось «самолетик». Копешкин на войне был в обозе: запрягал и кормил лошадей, возил за батальоном солдатскую поклажу. Однажды он заблудился с обозом, потому что старшой неправильно определил дорогу. В неравном бою получает ранение. В палате он самый тяжелый больной. Мы узнаем , что он из Пензенской области, в деревне сухой Житень у него остались жена и двое детей.

4 группа. Бородухов. Бородухов – мезенский мужик-лесовик, в летах, кряжист, матер телом.

Минные осколки угодили ему прямо в тазовую кость, но он лежал легко, не стонал, с начала войны у него это четвертое ранение, «словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке».

5 группа. Саенко и Бугаев – сибиряки. Автор называет из счастливчиками, потому что они почти не обитали в палате. Ходили в госпитальных халатах, разгуливали по двору. У каждого в гипсе по одной ноге, поэтому они»упрыгивали» из палаты, а возвращались к обеду. От них пахло солнцем, свежестью. Им немного завидовали, ведь они шли на поправку.

Учитель. Как видим, каждому солдату больно, и есть о чем переживать. Но сосредоточены ли они только на своей боли? Что их волнует?

Ученик. Ранбольные тянутся к жизни. Если и бывают минуты грусти, стараются справиться со своим настроением. Например, Копешкина интересует, что за окном. Михай отвечает: «Солнце вижу, поле вижу.» На вопрос Копешкина-«Что посеяно?»-Михай отвечает: «Зеленое. Хлеб будет».

Учитель. К чему же тянутся солдаты?

Ученик. Они соскучились по мирному труду, по родному дому, устали воевать. Для них дороже солнце, хлеб на полях, хорошие люди, которые не оставят в беде. Они поддерживают друг друга, особенно Копешкина, находящегося при смерти.

Учитель Прислушаемся к разговору ранбольных. О чем еще они говорят?

Ученик. Говорят о близкой победе, о товарищах на передовой, о своей малой родине. Каждый вспоминает родной дом. Саша Самоходка приглашает медсестру Таню к себе в гости, он уверен, что на свете нет лучше места, чем около Волги. «Где Волга не течет, там не жизнь!»

Ученик. Михай хвалит свою Молдову. Бородухов вспоминает, как у них на Мезени празднуют, водят хороводы. И даже умирающий Копешкин прошептал, что у них под Пензой тоже хорошо.Чтобы порадовать Копешкина автор рисует его избу. Копешкин прошептал: « У меня домок тут… на дереве». Картину поставили к рукам Копешкина, и он долго разглядывал ее.

Учитель. Слушая разговоры раненых о своей земле, автор размышлял: «Сколько разных мест на земле… Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были и у тех, кто никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке привычном детства, и выходило, что сякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались, так густо усеяли русскую землю…» Каждый внес свой вклад в Великую победу, приближение которой мы чувствуем на протяжении всего рассказа.

Каким же было утро победы в Серпухове?

Ученик. «Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе». В тексте есть трогательный эпизод, когда женщин бросает Михаю букет. Михай забыл, что у него нет рук, поднял культи, и букет проскочил мимо. Женщина заголосила ; « Что ты наделала, война, распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова…» И у нее война отняла мужа, а у детей – отца, кормильца семьи.

Учитель. Думается, не случайно в рассказе появляются образы русских женщин. Среди них - тетя Зина, Таня медсестры, проявившие истинную доброту к раненым. В чем проявилась их милосердие, сострадание, душевная щедрость, те черты, которыми всегда наделяли русскую женщину?

Ученик. Жизнь тети Зины прошла в госпитале. Раненых она называет сыночками. Она старается их хорошо покормить. При вести о победе у нее отнялись ноги, по щекам покатились слезы. Она пытается взять себя в руки.

Такой же доброй предстает перед читателем сестра Таня. Она , сдерживая улыбку бранит солдат ха трам-тарарам в день победы. «Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Мы привыкли к ней и чего уж темнить – почти все были тихо влюблены в нее…» - пишет автор. Она заботится о Копешкине, успокаивает, делает укол, чтобы ему было легче.

Учитель. И все же Копешкин умирает с картинкой его предполагаемого дома, умирает в такой радостный для всех день – день победы, Смерть успевает и в праздник ухватить свое.

Прослушивается видеозапись фрагмент из к/ф Красное вино победы» (от слов: «Я онемело смотрел на взбитую подушку…)

Почему же рассказчик не может примириться со смертью Копешкина, ведь он много раз на передовой да и в госпитале видел, как уходили люди?

Ученик. Страшное горе обрушилось на его друзей. Радость победы и горечь утраты, страшная потеря и огромное счастье соединились. Человек рождается для жизни, а война его убивает. Это приводит автора к мысли о ценности человеческой жизни, о необходимости любить человека, пока он жив.

Учитель. Такие же чувства переживают все вокруг. Тетя Зина говорит: «Вот и пожар затушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено…» Я просила определить значение этого слова по словарю.

Ученик. Чад – удушливый дым от недогоревшего угля.

Учитель. А в тексте - в каком значении это слово?

Ученик. Долгожданный День победы – это праздник, объединяющий всех. Будет болеть душа человека. Сохранится память о погибших.

Учитель. И мы слышим в день Победы не только смех, частушки, песни, но и причитания вдов, беззвучный плач солдат. Нарисованная рукой автора картинка с домом Копешкина оживает. Мы видим жену Копешкина, головы ребятишек. Где-то там, в деревне Сухой Житень, в избе топчется у стола жена Копешкина, завиднелись головенки ребятишек. «Она теперь тоже знает о победе, и все в доме - в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется…» Жены верили и надеялись на чудо: вернется с войны их муж, брат, сын, и все снова наладится.

Учитель. Вернемся к финалу рассказа.

Учащиеся по ролям читают от слов: «Тишину нарушил Саенко…».

Учитель. Как вы думаете, случайно ли автор дал своему герою имя Иван?

Ученик. Иван- это символ русского солдата, на Руси издавна всех мужчин называли Иванами.

Какие символы вы бы назвали?

Ученик. Весна (автор описание в день Победы); дом, изба (ее рисует автор, представляя дом Копешкина); песня (мы слышим ее в день победы, когда народ ликует, собравшись у стен госпиталя); красное вино (само название рассказа символично, вино пригубили раненые в день победы)

Учитель. На столах каждой группы раздаточный материал. Посовещавшись, попробуйте подобрать и записать существительные, которые по ассоциации возникают у вас, когда мы произносим то или иное слово – символ. А в 3 колонке - эпитеты к этому слову.

Учащиеся в группах заполняют таблицу. Один из них представляет свою работу.

Рассказ Е. И. Носова «Красное вино победы»

| Слово-символ | Ассоциации (имена существительные) | Эпитеты к слову-символу |

| Иван 1 группа |

|

|

| Дом 2 группа |

|

|

| Красное вино 3 группа |

|

|

| Весна 4 группа |

|

|

| Песня 5 группа |

|

|

Учитель. Так можно ли утверждать, что рассказ Носова символичен?

Ученик. Можно. Все эти символы употреблены автором не случайно. Так он хотел донести до читателя мысль о настоящих человеческих ценностях, о том, что главное для каждого из нас. Не война, уносящая жизни людей, а мир.

Учитель. Наверно, все эти символы необходимы были автору и для того, чтобы показать нравственные корни солдатского подвига, глубину русского национального характера, который проявили наши солдаты во время войны. Чтобы показать, что защищал каждый солдат: свой дом, родных, свою землю, свою страну. Праздник Победы для нашего народа всегда будет днем памяти. Густое красное вино на подушке Копешкина напоминает кровь и кажется «темным и таинственным». Красное вино пригубили солдаты за победу жизни над смертью, раненые взволнованны, и получается ,будто совершается великое таинство.

Учитель. Какие жизненные уроки мы извлекаем из рассказа Е. Носова?

Ученик. Война противоестественна человеческой природе. Она несет смерть, потерю близких и родных. Сиротами остаются дети. Вдовеют жены, плачут матери. Мы должны всегда помнить уроки войны с тем, чтобы она не повторилась, и на Земле был мир, который каждый должен ценить и беречь. Мы должны сохранить память о тех, кто защищал нашу родину.

Учитель. Действительно, в рассказе ни разу не сказано, как нам дорог мир, но произведение именно об этом. На цвет вино победы красное, а на вкус оно оказалось горьким. Горьким от невосполнимых утрат. Мы разделяем слова автора : «..священную память о павших мы должны передать из рук в руки, от сердца к сердцу».

Звучит песня «Журавли» в исполнении М. Бернеса (на фоне фрагмента из к/ф «Летят журавли»)

Учитель. Мне бы хотелось, чтобы вы дома еще раз подумали, о чем мы говорили на уроке и свои мысли изложили на бумаге.

Домашнее задание. Творческая работа «Мои размышления о прочитанном…» по рассказу Е.Носова «Красное вино победы»).

Оборудование: выставка книг поэтов и прозаиков «Огненное поколение» (С. Орлов, В. Богомолов, В. Астафьев, К.

Оборудование: выставка книг поэтов и прозаиков «Огненное поколение» (С. Орлов, В. Богомолов, В. Астафьев, К.  Воробьев, М. Дудин, М. Лукошин и др. ) компьютер, проектор, репродукции картин (К. Антонов «Победители». 1985; А. Китаев «Возвращение с победой» (1985)

Воробьев, М. Дудин, М. Лукошин и др. ) компьютер, проектор, репродукции картин (К. Антонов «Победители». 1985; А. Китаев «Возвращение с победой» (1985)

Ученик. ( на фоне презентации) Евгений Иванович Носов родился в семье потомственного кузнеца, До войны окончил 8 классов. 16- летним юношей пережил фашистскую оккупацию. После Курского сражения ушел на фронт. В боях под Кенигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и 9 мая, День Победы, встречал в госпитале в Серпухове. Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности. После войны уехал в Казахстан, работал художником, оформителем, литературным сотрудником. В 1961 году вернулся в Курск, стал профессиональным писателем. Произведения Носова печатаются в журналах «Новый мир», «Наш», они современник занимают достойное место в русской литературе.

Ученик. ( на фоне презентации) Евгений Иванович Носов родился в семье потомственного кузнеца, До войны окончил 8 классов. 16- летним юношей пережил фашистскую оккупацию. После Курского сражения ушел на фронт. В боях под Кенигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и 9 мая, День Победы, встречал в госпитале в Серпухове. Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности. После войны уехал в Казахстан, работал художником, оформителем, литературным сотрудником. В 1961 году вернулся в Курск, стал профессиональным писателем. Произведения Носова печатаются в журналах «Новый мир», «Наш», они современник занимают достойное место в русской литературе.