Творческое объединение «Вестники Оренбуржья»,

руководитель и автор курса Мишучков А.А.

Уважаемые ребята!

Мы продолжаем серию дистанционных занятий в творческом объединении «Вестники Оренбуржья» в формате участия в виртуальных туристических маршрутах по православным святым местам Оренбуржья.

Сегодня мы начнем проходить маршрут «В Святые пещеры Никольского монастыря» Будьте внимательны, в конце занятия вам предстоит ответить на ряд вопросов!

Виртуальный туристический маршрут

В Святые пещеры Никольского монастыря

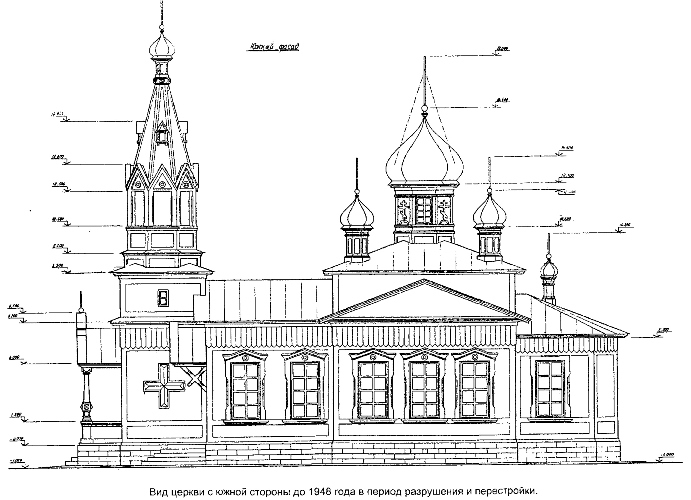

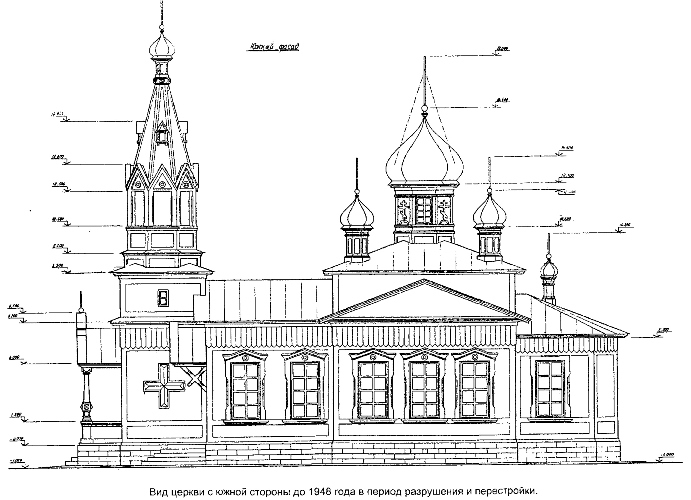

1. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Подгородняя Покровка.

В 1842 г. в селе Подгородняя Покровка открывается молитвенный дом, была заведена метрическая книга. К 1861 г. население села составляло 556 человек на 91 двор. Заложена церковь Покрова Пресвятой Богородицы 19 ноября 1861 г. на собственные средства жителей (на их кошт) с благословения епископа Оренбургского и Уральского Варлаама и освящена 29 сентября 1863 года. Указом Святейшего Синода от 20 декабря 1863 г. во вновь устроенной церкви открыт был приход1. Церковь деревянная, на каменном фундаменте, холодная, израсходовано средств по смете - 2399 руб. 41 коп.

Первым священником стал Николай Иоанович Шмотин, 36 лет от роду, который активно участвовал в строительстве с начала и до конца.

В 1888 г. недалеко от церкви на кошт жителей села была построена церковно-приходская школа, где обучались до 4-х классов. Одноэтажное здание школы сохранялось до 1953 г. 1910 г, 24 октября вновь перестроенную с благословения епископа Оренбургского и Тургайского Иоакима церковь торжественно освятил епископ Челябинский Дионисий. В мае 1916 г. храм посетил епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий, присутствовал на богослужении. И сама церковь и служба в ней произвели на него отрадное впечатление. В путевом журнале появилась запись: «Храм величественный. Чист и благолепен. Служба совершаются по уставу и чинно». В 1917 г. после революции от удара молнии загорелась колокольня. Весной 1919 г. был поднят крест на колокольню с торжественным богослужением, при всем стечении жителей села.

Всего с начала открытия церкви с 1861 года до 1930 года, когда ее закрыли, было восемнадцать священников.

Последним священником (с 1920 г. по 1930 г.) был Иван Михайлович Аксенов. Он был арестован органами ОГПУ Оренбургской области 15 сентября 1930 г., осужден тройкой и приговорен к заключению в концлагерь сроком на 5 лет за контрреволюционную деятельность. С 1930 г. по 1935 г., после ареста И.М. Аксенова в церкви священника не было. На большие церковные праздники приезжал священник из города Оренбурга, в остальное время помещение пустовало. Последнее богослужение в церкви было на Пасху в 1935 году, после этого ее окончательно закрыли. По постановлению Президиума Оренбургского облисполкома от 5 апреля 1935 г. церковь закрыли и с лета 1937 г. использовали под зернохранилище.

С 1948 г. на момент разрушения колокольни на ней оставался один колокол, здание передали Чкаловской лесозащитной станции. Алтарь уничтожили, сзади него в стене выпилили проем для ворот, для въезда тракторов. Сделали пристройки слева и справа от входа, чем обезобразили ее. Стены и своды, расписанные на церковные сюжеты, побелили, от времени и вибрации побелка кое-где осыпалась, и стали видны лики святых.

В 1991 г. стараниями прихожан здание храма освободили из-под зерносклада и началось восстановление церкви и духовной жизни в селе. В 2000 г. в правом приделе начались богослужения настоятелем храма иеромонахом Даниилом (Поповым). С ноября 2001 г. настоятель храма - иерей Виталий Викторович Голуб. Под его руководством и с активным участием проведены восстановительные работы, открылся полностью храм, зацементирован и поднят уровень паперти, выполнены ступени, выложены плиткой, построена колокольня и приобретены колокола.

Церковь в с. Подгородняя Покровка (ул. Почтовая, 49) поставлена в список памятников культурного наследия по постановлению Законодательного Собрания области от 06.10.1998 г. № 118/21- ПЗС

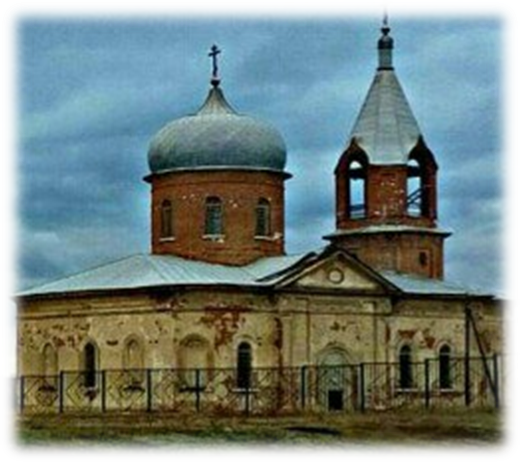

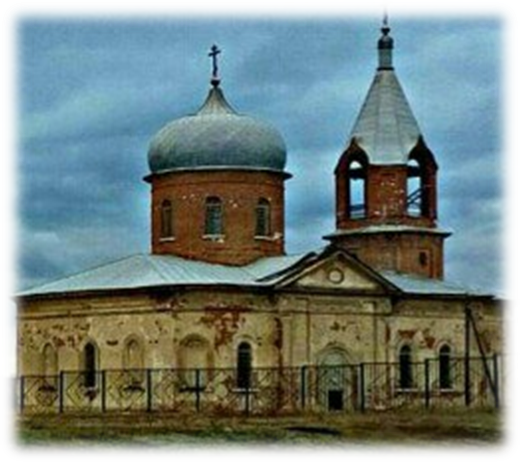

Церковь Казанской Божьей Матери с. Чернореченское.

Чернореченская крепость была заложена начальником Оренбургской экспедиции И.И. Кирилловым в 1736 г. В 1742 году был заложен первый деревянный храм во имя Казанской Богородицы и придел св. вмчн. Дмитрия. 9 февраля 1751 г. храм освящен2. Первыми священниками были - Петр Иванов, Федор Хринсанфов, Павел Ефимов. Церковь по времени обветшала и была разобрана в 1775 г.3 6 марта 1776 г. вышел указ Казанской духовной консистории Оренбургскому Духовному Управлению о строительстве новой Чернореченской церкви.

В 1778 г. вновь был возведен деревянный храм «на казённый кошт при пособии прихожан», «построена всем приличная благо украшена сосуды серебряные, книги всего церковного имеются и церковного приличного ризницею, утвари и прочего что для церкви потребного довольно снадобно»4. Престол в храме был один во имя Казанской Божией Матери. Церковь была холодная, поэтому служить в ней и молиться прихожанам в зимнее время было нелегким делом.

С 1804 по 1825 г. в храме служил священник Сергей Тимофеевич Ефимов, с 1826 по 1834 г. иерей Иван Ефимов, с 1834г. священник Потапий Ефремович Архангельский, с 1839 по 1858 иерей Иоанн Петрович Касимовский.

Чернореченцы защищали Россию от французских полчищ в Отечественной войне 1812 года, героически сражались в освободительном походе за границу, русско-германской войне 1914-1918 гг. Чернореченские казаки участвовали в русско-прусско-французской войне 1805 года, в русско-турецких войнах, в Балканской освободительной войне 1877 – 1878 годов, в Хивинском походе 1838 года, в Кокандском походе, в Первой мировой войне, Великой Отечественной войне. В храм приходили казаки перед военным походом, в храме молились об их скором возращении жены, здесь крестили детей, венчали молодоженов. С храмом была связана судьба каждого чернореченского казака, всей духовной истории чернореченской крепости. Испытанием веры для казаков стал пожар в церкви 17 августа 1848 г., она была разобрана.

Каменный храм был построен на средства жительницы Оренбурга, вдовы титулярного советника Татьяны Ивановны Приезжевой. Храм получился прочный и красивый, внушительных размеров: ширина храма составляет 27 метров, длина 38 метров, высота под куполом 21 метр. Он состоит из центральной части, алтаря и колокольни. Продолжением нижней части храма является круглый световой барабан, прорезанный восемью окнами и увенчанный широким куполом с крестом. В боковых крыльях колокольни были размещены сторожка и кладовая. Второй ярус колокольни представляет собой восьмигранник, а третий является четырехпролетной звонницей для колоколов. Шатровая кровля колокольни заканчивается маленькой главкой с крестом.

В 1852 году новый трехпрестольный храм был готов и 28 сентября был освящен главный престол в честь Казанской Божией Матери, 29 и 30 сентября были освящены боковые пределы: северный – во имя арх. Михаила Архангела, южный – во имя Рождества пророка Иоанна Крестителя. Над центральными вратами храма изображен Господь Вседержитель, под куполом храма изображены четыре евангелиста с животными. Часть росписей на стенах храма сохранились до сегодняшних дней.

Утварью и ризницей церковь была обеспечена, на украшение церкви из госказначейства отпускалось 4 руб. в год. Церковь была холодная, в зимний период не отапливалась. Церковь окружена деревянной оградой в 1863 году.

С 1867 г. служил священником Андрей Михайлович Цветков, с 1880 г. Павел Зарин, с 1881 г. по 1907 г. Григорий Парменович Добровидов, с 1908 г. Николай Владимирович Чекановский.

Священник в 1916 г. получал жалованье – 300 руб. из казны, кружечных доходов – 1200 руб.; от прихода – 900 руб. Всего доход церкви – 2135 руб. 56 коп. При церкви была земля от казачьего общества – 6 десятин. При церкви исправно велись книги: опись церковного имущества с 1896 г., приходно-расходная книга с 1889 г., метрическая с 1771 г., обыскная с 1915 г., исповедная с 1808 года. При церкви было две казачьи школы: мужская (135 мальчиков) и женская (146 девочек). В ней трудились два учителя и два помощника. Церковный староста с 1906 г. казак Антоний Стефанович Волженцев, 67 лет.

Со времени основания крепости и до гражданской войны в церкви хранилась дорогая для чернореченцев реликвия – знамя с изображением Георгия Победоносца. Это знамя было вручено от имени императрицы Елизаветы Петровны партии самарских и алексеевских казаков, основавших Черноречье. В 1919 году стоявший здесь Курский полк Красной Армии устроил в церкви конюшню, а уходя забрал с собой знамя.

В послереволюционные годы церковь была обречена на разорение и разрушение. В 1930 году подвергся репрессиям священнослужитель Василий Игнатьевич Еременко, что стало скорбью для всех прихожан. Дело сельского священника рассматривал трибунал ПП ОГПУ при Средне-Волжском крае 16 сентября 1930 г. Наказание – пять лет в исправительно-трудовом лагере. На заседании президиума Оренбургского района исполнительного комитета 19 июля 1931 года приняли постановление, касающееся изъятия колокола Чернореченской церкви

В 1931 году священнослужителем Чернореченской церкви являлся Николай Стрельцов. С 1934 года службы в церкви прекратились из-за отсутствия священника. Пользуясь этим, председатель Чернореченского сельсовета предложил закрыть церковь и приспособить её под клуб.

На основании решения Павловского райисполкома от 03.01.1938 г. церковь окончательно закрыли, заняли под склад с хлебом. Церковный староста Никифор Трофимович Вотинцев в 1937 г. был арестован, объявлен врагом народа и отправлен в ссылку. Реабилитирован 13 октября 1968 года.

Восстановление храма иконы Казанской Божией Матери после долгих лет запустения началось в 1995 году, когда первым священником стал иеромонах Валентин (Коробов). Храм в это время был внутри черный, закопченный, так как в нем долгое время хранили зерно, загоняли машины, трактора. Но работы по восстановлению храма начались: вывезли склад химикатов, отремонтировали крышу, сделали центральные двери и рамы в окна, построен дом для священника. Старостой храма стала Баймрат Анна Николаевна, которая трудится до настоящего времени.

В 1999 г. настоятелем храма стал отец Николай Брындин. В 2001 г. настоятелем храма стал отец Дионисий (Волков). В 2001 году по благословению Архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина на праздник Святого Духа в храме была отслужена первая Божественная Литургия. Был привезен и поднят на звонницу отлитый по специальному заказу сорокапудовый колокол. С 2009 года в храме служит иерей Сергей Котов. За время его службы произведен ремонт стен, окон, отопления, поставлен новый деревянный ручной работы иконостас, полностью оборудована колокольня.

Деревянный иконостас ручной работы Александра Ивановича Болотова

Церковь Казанской Божьей Матери с. Чернореченское (улица Пугачёва, 4А) является памятником культурного наследия по решению исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов №158 от 02.07.1991 г.

3. Покровская церковь (1848 г.) в селе Покровка

Село Покровка было основано в 1799 г. переселенцами из Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Пензенской губерний. С 1843 г. в селе началось строительство деревянного храма Покрова Пресвятой Богородицы, который был освящен 14 октября 1848 г. благочинным – протоиереем Алексеем Розановым. С 1848 г. священником был Олег Андреев, потом Иван Иванович Преображенский, выпускник Нижегородской духовной семинарии5.

В 1892 г. храм расширен и отремонтирован. Церковь неотапливаемая с деревянной колокольней на каменном фундаменте, покрыта железом и обнесена деревянной оградой.

С 1882 г. настоятель храма протоиерей Петр Андреев (1857-1930), сын священника, окончил Оренбургскую духовную семинарию, служивший в церкви до кончины в 1930 г. и захороненный перед алтарем Покровского храма. Он выполнял разные послушания: член Епархиального совета, законоучитель Закона Божьего при 2-х классном училище, заведующий народной библиотеки, член Оренбургского уездного комитета народной трезвости, духовный следователь. С 1913 г. вторым священником становится иерей Леонид Косолапов, сын дьякона, окончил Оренбургскую духовную семинарию. С 1906 по 1910 г. в храме молился основатель Никольского мужского монастыря близ села Покровки будущий игумен Зосима (Карцев) (1859-1920).

Храм закрыли 13 октября 1931 г., были убраны колокольня и купола храма с крестами, в здании устроен школьный спортивный зал. 23 июля 1991 г. здание с прилежащей территорией возвратили верующим. С помощью прихожан и благодетелей Покровский храм был восстановлен. 14 августа 1994 г. освящен митрополитом Оренбургским и Бузулукским Леонтием (Бондарем). С марта 2010 г. настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы является иерей Василий Гагаев. 14 апреля 1998 г. открылся Покровский пансионат для престарелых, в котором проживает 20 человек, в том числе инвалиды.

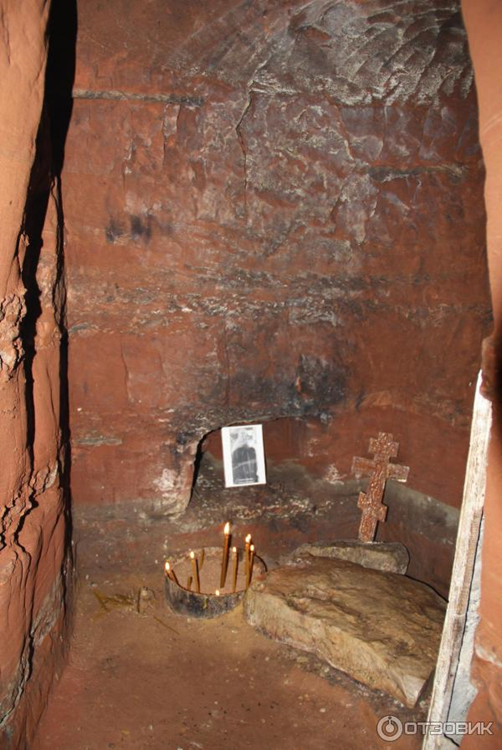

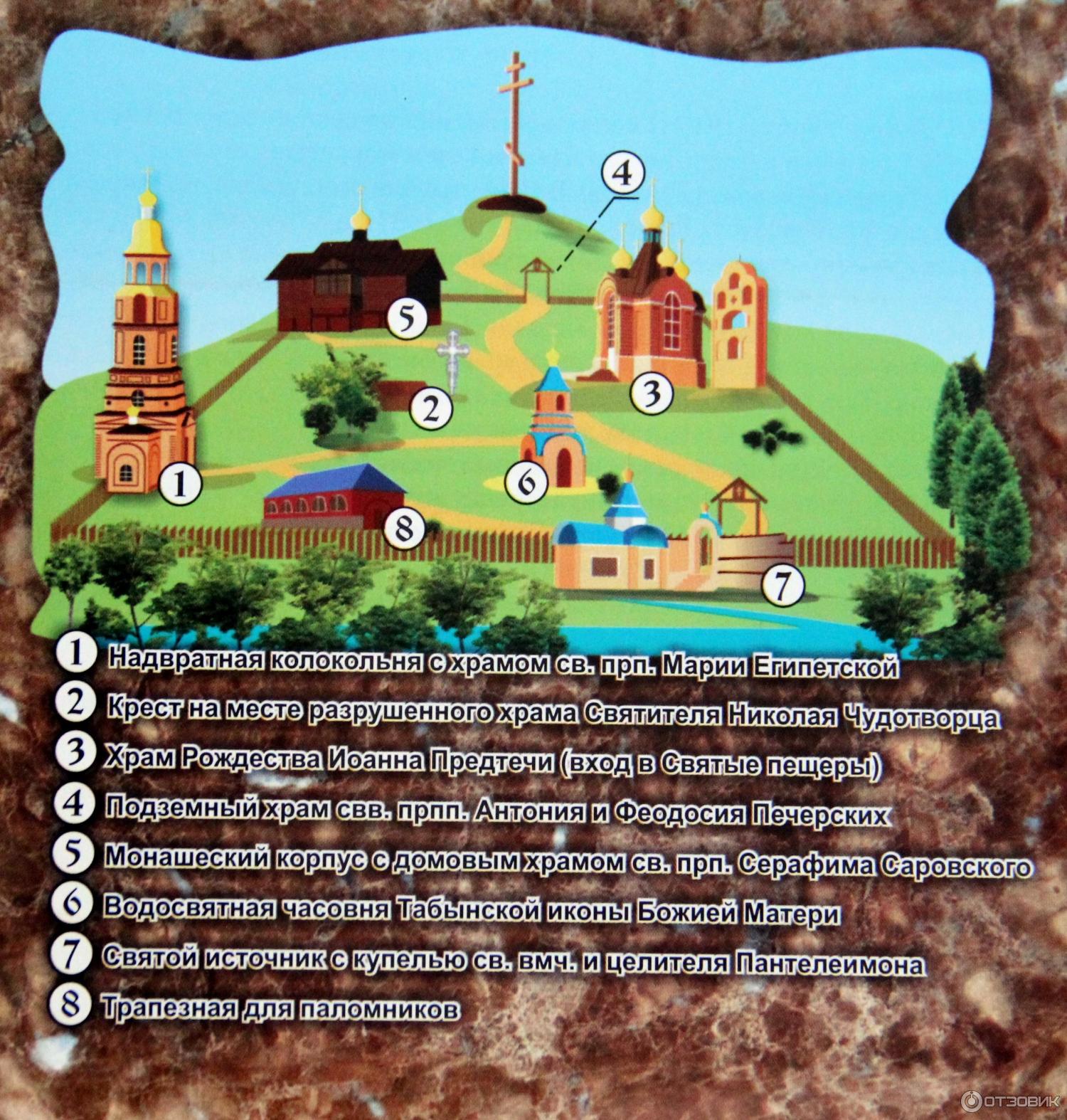

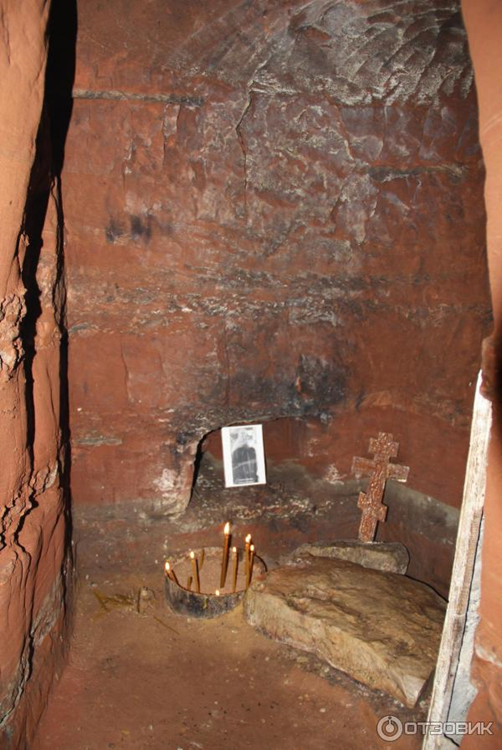

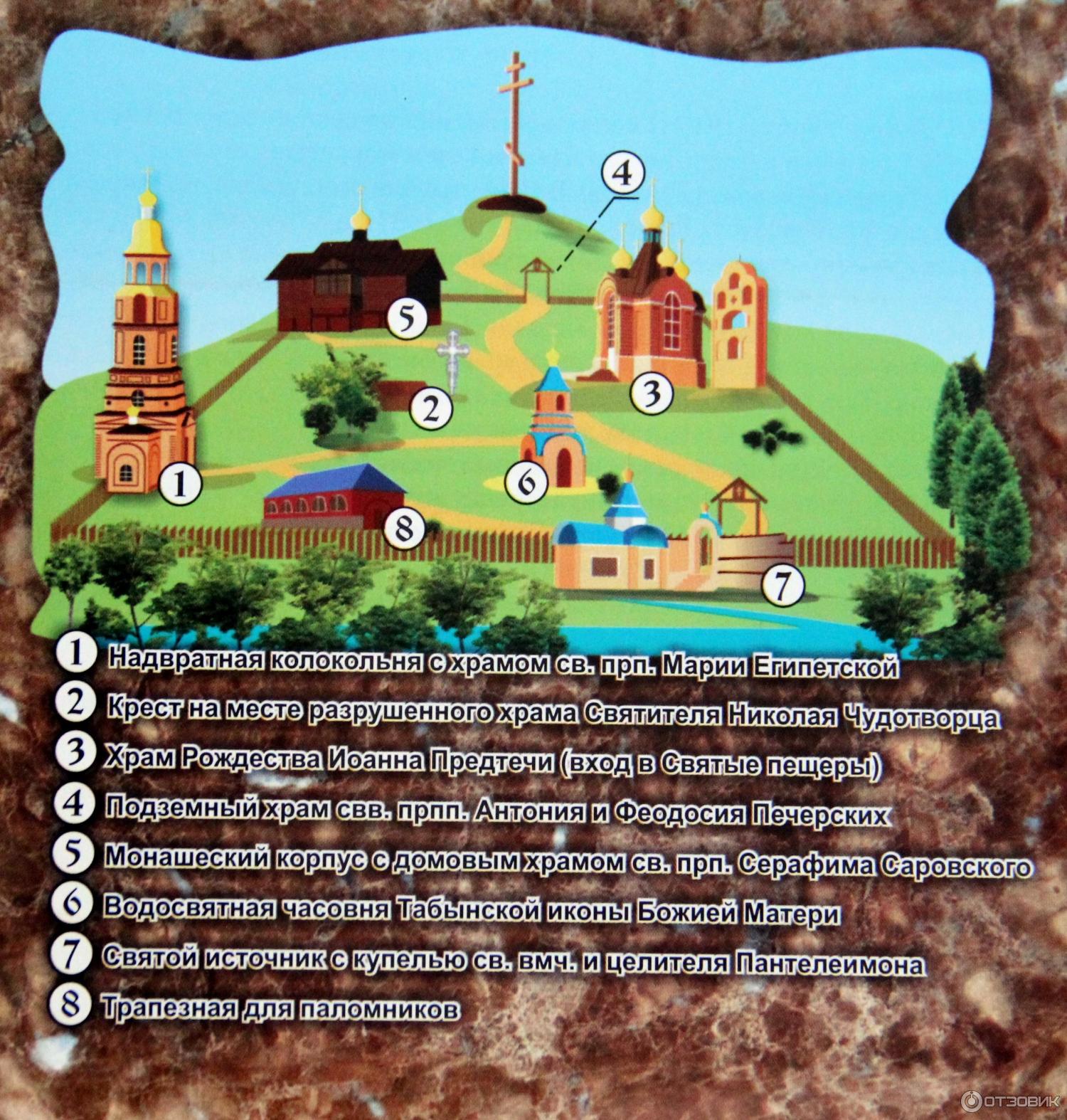

4. Святые пещеры Никольского мужского монастыря.

Игумен Зосима (Карцев) с духовенством Никольского храма (1920 г, Пасха)

8 июня 2002 г. был обретен вход в Святые Пещеры Никольского мужского монастыря. В самих пещерах находятся: подземный храм святых преподобных Антония и Феодосия, первых монахов Киево-Печерской Лавры, келья основателя монастыря игумена Зосимы, с обретёнными останками, келья схимонаха Нила. Вырыты были пещеры основателем монастыря Захарием Прокопьевичем Карцевым в 1906-1907 гг. на горе в двух верстах от с.Покровка (ныне Новосергиевского района Оренбургской области), на правом высоком берегу реки Самары. На входе в пещеры Захарий поставил небольшую деревянную избу длиной 2 сажени 1 аршин (4,98 м), шириной 1 сажень 2 аршина (3,56 м) и высотой 1 сажень (2,13 м) с сенями из саманного кирпича. Подземные ходы пещер с кельями были длиной до 75 саженей (160 м) и шириной 2 аршина (1,42 м).

Келья основателя монастыря игумена Зосимы (Карцева)

Указом Святейшего Синода в 1909 г. был учрежден Николаевский скит, приписанный поначалу к Оренбургскому Успенско-Макарьевскому (Мещеряковскому) мужскому монастырю.

Биография настоятеля скита Захария Карцева. Захарий Прокопьевич Карцев родился в 1859 г. и происходил из казаков станицы Нижнеозерной Оренбургского казачьего войска (ныне Илекского района Оренбургской области). Закончил начальную казачью школу. Женился на девице Пелагие, от брака с которой имел 6 детей. Но счастливое течение супружеской жизни была прервано глубоким духовным потрясением для родителей. В 1905 г., после смерти отца, четырех сыновей и дочери, Захарий по благословению своей матери и по соглашению с супругой принимает решение удалиться от мира и постричься в иноки. Его жена становится монахиней с именем Павлы в Успенском женском монастыре в г. Оренбурге, дочь Матрена (1896 г.р.) с 1905 г. поступает в число послушниц той же обители. Захарий же отправляется в паломничество по святым местам. В этом путешествии Божьим промыслом ему было указано место для заведения будущего монастыря.

Сам Захарий впоследствии рассказывал об этом так: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. «Блажени яже избрал и приял еси, Господи, память их в род и род». Как непреложную истину, о которой не могу умолчать, ради славы Господней, я должен поведать Вам, во Христе отцы и братия, и всем вопрошающим мя… «Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев». Первое – это было в 1905 г., я … отправился на поклонение святым мощам препод. Серафима Саровского чудотворца 2 февраля, а 6-го – прибыл в пустынь, где причащался Святых Тайн Христовых, прикладывался к святым мощам и, пробыв до 18 февраля, отправился к Воронежу и Киеву. И вот тут, на пути, 19 февраля, я, многогрешный, видел сон, а вернее было мне видение. Я вижу – подошли ко мне два старца: один – батюшка Иона, в схиме Петр Киевский [1802–1902], другой – о. Иоанн Кронштадтский [1829–1908]. О. Иоанн указал на меня пальцем о. Ионе со словами: «Этот человек Оренбургский, – надо сказать старцу Василию, что в их крае жил, чтоб он указал сему место, где устроить мужской монастырь, а сей рад устроить». О. Иона заключил ответ словами: «Так да будет», и после этого стали невидимы. Я же, проснувшись, ощущал благоухание от их посещения и был в необыкновенном восторге от радости.

Второе: – Видел во сне о. Иону в селе Покровке, за речкой Самарской Оренбургской губ. и уезда от моей родины и местожительства в 45-ти верстах; на горе будто построена у него келлия, где он якобы жил; я же с родительницей снизу, от родника, шли к нему на гору, за благословением, и батюшка о. Иона нас обоих благословил; где стояла в видении келлия, и где он нас благословил, я, многогрешный, поставил крест…

Третье: – Я был в обители о. Ионы, в Киеве. Благочинный иеромонах о. Исаак благословил меня на послушание в сад, где я вместе со старшим садовником, бывшим послушником Игнатием, ныне монахом о. Исаакием обделывал гряды граблями; вокруг гряд были цветы. О. Исаакий предупредил меня быть осторожным с цветами; но я, по неосторожности сломав один цветок и, чтоб скрыть свою вину, взял и воткнул его в землю, тем и кончил свое послушание. В следующую ночь вижу во сне; мы ушатом носим воду для поливки того же сада; о. Иона стоит на троне, мы идем мимо него, и он обратился ко мне со словами: «так-то ты, Захарий, исполняешь послушание в моем саду? Сломал цветок и от садовника скрыл». Я бросил ушат, упал ему в ноги и молил о прощении. – «Будь осторожен далее»… – и стал невидим. Вот три истины, кои свидетельствую своей рукой» .

По возвращении на родину Карцев отыскал место, указанное ему в видении, на котором старец Василий (в монашестве Власий), посланный преп. Ионой Киевским на служение в Оренбургский край, благословил его основать новую обитель иконой Божьей Матери «Достойно есть» («Милующая»).

14 ноября 1910 г. основатель скита Зосима (Карцев) был рукоположен во иеродиакона и сменил Палладия (Хроненко) на посту заведующего. А 29 июня 1911 г. он был посвящен и в следующий сан иеромонаха6. В 1917 г. получил звание игумена, в 1920 г., на Пасхальной неделе скончался. О жизни и монашеском подвиге Игумена Зосимы повествует следующее стихотворение.

Зосима7

В котомке ветхой светится псалтырь,

Под посохом смиряется дорога.

Святых пещер хранитель – монастырь,

Построен паствой к вящей славе Бога.

Ласкают степь ладони сентября,

Парит орёл вдали крестом небесным,

И паутинки понесла заря

В скитанья по пределам бестелесным.

А странников толкнула в путь беда –

В крови – обида, жить невыносимо.

Гонимых и болящих – всех сюда

Призвал великий праведник Зосима

Молитвами спасать себя и мир,

К добру прийти, сокрытом в Божьей Вере.

Любой паломник, будь богат иль сир,

Заботой наделён был в равной мере.

Смерть не стучалась – смело в дом вошла,

Свеча погасла пред святой иконой.

Детишек пятерых, отца свела

На кладбище, в земли сырое лоно.

Хоть в петлю лезь, хоть волком ночью вой.

Казни себя, кори, теряя силы…

Захарий с поседевшей головой

Покинул дом и близкие могилы.

Былинный встрепенулся богатырь,

До срока спящий на сырту в кургане:

– Свято-Никольский будет монастырь

Построен! Заложу я первый камень!

Благословил Кронштадский Иоанн,

Перекрестил во сне святой Иона…

Теперь – Зосима я, наказ мне дан

Для Господа сложить подножье трона!

По капле наполняется сосуд,

По прутику гнездо большое вьётся.

Купцы дары на доброе несут,

Колокола в бока целует солнце.

Отстроили и церковь с алтарём,

И братский корпус, пчельник с добрым садом,

Колодезь, рукотворный водоём.

Монашьим душам – райская услада.

Молитвы полноводные текли

За край степной во благо всей России…

… из преисподней аспиды земли

В семнадцатом свои подняли выи

И в хищных лапах стиснули страну,

За веру во Христа людей карая.

Монахов добрых бросили в тюрьму,

Почил Зосима, бед хлебнув сверх края.

Повергли в прах обитель… Гнить на дне

Иль оттолкнуться к воздуху и свету?

Протянет длань Господь тебе и мне:

– Спаситесь и спасайте всю планету!

Как в неустройстве жить без Бога нам?!

Мы веруем и будем верить в Бога!

Пойдём к Святым пещерам строить храм –

Котомки есть, и посохов премного.

Спит в каждом русском чудо-богатырь,

Таящийся в душе - степном кургане.

Буди его – восстанет монастырь

На берегу Самары в белом камне.

И разнесётся колокольный звон

Во все концы на крыльях серафима.

Так завещал, ступая на амвон,

Святой народный праведник Зосима!

В январе 1917г. в составе монастыря было 45 человек (8 иеромонахов, 4 иеродиакона, 1 схимонаха, 8 монахов и 24 послушника), в июне 1923 г. – уже лишь 17 монахов (11 иеромонахов и 6 иеродиаконов)8. Монастырь закрыт 30 сентября 1931 г., последний игумен Геронтий (Губанов) в 1937 г. расстрелян.

Ниже входа в Святые пещеры на территории обители находятся открытые фундаменты Никольского храма, в котором с 1911 по 1920 г. служил игумен Зосима (Карцев). В 1911 г. и была построена в скиту новая каменная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца. Высота храма от каменного фундамента до крестов составила 8 саженей (17,07 м), длина от горнего места до паперти – 10,5 саженей (22,40 м), а ширина – 7 саженей (14,94 м). Церковь имела железную крышу, окрашенную в зелёный цвет, с двумя главами – большой и малой (над алтарём), покрытыми белой жестью, с деревянными крестами, обитыми также белым железом. Внутри храм был расписан живописью, а также имел иконостас длиной 4 сажени 1 аршин (9,25 м) и вышиной 2 сажени 2 аршина (5,69 м), оценённый в 700 руб. Всё же здание обошлось в 10 тысяч рублей9.

После освящения нового Николаевского храма старая домовая церковь во имя Святителя Николая Чудотворца вместе со всем братским корпусом и трапезной были переделаны в молитвенный дом в честь Казанской иконы Божьей Матери. Его деревянное здание имело в длину 5 саженей (10,67 м), в ширину 2 сажени 1,5 аршина (5,33 м) и в высоту 1 сажень 1 аршин (2,84 м). На железной крыше, окрашенной в зелёный цвет, устроены 2 маленькие главки с деревянными крестами, покрытые белым железом. Внутри помещён иконостас длиной 2 сажени 1,5 аршина (5,33 м) и вышиной 1 сажень 1 аршин 1 вершок (2,89 м).

Для отселения людей из этого дома в том же 1911 г. параллельно воздвигли второй, уже 2-этажный братский корпус длиной 6 саженей 1,5 аршина (13,87 м), шириной 2 сажени 1,75 аршина (5,51 м) и высотой 1 сажень 1 аршин 1 вершок (2,89 м). На его нижний каменный этаж была перенесена трапезная, а на верхнем деревянном этаже разместились жилые комнаты. Следом, в 1911 г. на усадебном месте поднялась ещё одна 1-этажная деревянная келья размерами 3 сажени 2 аршина на 1 сажень 2,5 аршина на 1 сажень (7,76 на 3,91 на 2,13 м).

После возведения храма, для выпечки богослужебного, литургического хлеба в 1912 г. поставлено деревянное оштукатуренное здание просфорной, занимавшее 2 сажени 1 аршин (4,98 м) в длину, 2 сажени (4,27 м) в ширину и 1 сажень 0,5 аршина (2,49 м) в высоту10.

Под размещение прибывающих паломников в 1912 г. на монастырской усадьбе был специально сооружён деревянный оштукатуренный странноприимный дом длиной 5 саженей 2,5 аршина (12,45 м), шириной 2 сажени 1,5 аршина (5,33 м) и высотой 1 сажень 13 вершков (2,71 м).

Для обихаживания самих иноков тогда же выстроена ещё одна деревянная келья, имевшая 2 сажени 2 аршина (5,69 м) в длину, 2 сажени (4,27 м) в ширину и 1 сажень 0,5 аршина (2,49 м) в вышину. А в 1913 г. сложена отдельная от просфорной деревянная хлебопекарня, которая простиралась на 3 сажени 2 аршина в длину (7,82 м), 2 сажени 2,5 аршина (6,05 м) в ширину и 2 сажени 0,75 аршин в высоту (4,80 м).

В обители отмечались храмовые праздники: 9 мая и 6 декабря (на Николу вешнего и зимнего) и 22 октября (в день Казанской иконы Божьей Матери). В Святую Пасху устраивался крестный ход с артосом вокруг церкви, а в пятницу Светлой Седмицы, 9 мая и в 9-ю пятницу по Пасхе – на колодезь около скита11. По указу Святейшего Синода от 26 июля 1913 г. № 11774 приписной скит был выделен в самостоятельный Николаевский мужской общежительный монастырь12.

Над входом в пещеры был построен храм Рождества Иоанна Предтечи по проекту оренбургского архитектора Юрия Григорьева и 2 сентября 2005 г. освящен митрополитом Оренбургским и Бузулукским Валентином (Мищук).

Пожертвования на храм поступили от бывшей жительницы села, Татьяны Горлач в память погибшего сына Павла (2002 г.).

В 2005 г. был установлен крест на месте разрушенного храма Святителя Николая Чудотворца, сооружена часовня Казанской иконы Божией Матери и обустроено монастырское кладбище.

13 мая 2006 г. совершено освящение места и закладка камня надвратной колокольни с храмом святой преподобной Марии Египетской, освящение которого вместе с братским корпусом состоялось 13 мая 2007 г. митрополитом Оренбургским и Бузулукским Валентином.

С 1 декабря 2008 г. приход Святителя Николая Чудотворца с. Покровка Новосергиевского р-на перешел в ведение благочинного Социально-миссионерского благочинного округа имени святого великомученика и целителя Пантелеимона под руководством иерея Александра Азаренкова.

26 июля 2010 г. в «Святых пещерах» состоялось освящение кладезя и часовни в честь св. вмч. и целителя Пантелеимона с купальней.

В 2010 г. началось активное строительство и благоустройство монашеского Пантелеимоновского подворья в г. Оренбурге.

12 октября 2014 г. по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина было совершено перезахоронение обретённых останков игумена Зосимы, освящено монастырское кладбище, водружён поклонный крест и установлены кресты на могилах насельников.

В настоящее время на территории обители возрожден женский монастырь. 14 мая 2018 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть в Оренбургской области в селе Покровка Новосергиевского района Никольский женский монастырь и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Иоанну (Боярскую) 22 мая 2018 года в «Святых пещерах» было совершено первое архиерейское богослужение, ознаменовавшее официальное открытие Свято-Николаевской женской обители. 1 июня 2018 г. возведена в сан игумении настоятельница Свято-Николаевской обители монахиня Иоанна (Боярская).

5.Михаило-Архангельская церковь (1908 г.) г.Сорочинска.

Первая двухпрестольная деревянная церковь Михаила Архангела с Митрофаньевским приделом была построена г. Сорочинске в 1859 г., сгорела в 1860 г.. В 1872 построена трёхпрестольная деревянная церковь с колокольней, приделы: Никольский и Митрофаньевский.

В 1883 г. жители села Сорочинского обратились с прошением о составлении плана на каменную теплую церковь во имя Казанской Божией Матери с колокольнею, однопрестольную, вместительностью до 1200 человек. В 1884-1889 гг. производилось строительство Казанской церкви, наблюдение за работами осуществлял епархиальный архитектор Иноземцев. 20 декабря 1892 г. церковь была освящена Епископом Самарским Преосвященным Гурием и стала приписной к Михаило – Архангельскому храму.

23 июля 1899 г. отремонтированный деревянный храм Михаила Архангела сгорел. 12 августа 1899 г. притч и церковный староста Михаило – Архангельской церкви обратились к Епископу Гурию с прошением о дозволении им построить взамен сгоревшего храма, новый каменный храм во имя Архистратига Михаила. На месте будущего храма Епископ Гурий поставил крест. А святые мощи заложил в специальное отверстие в камне и замазал его известью. Между камнями установили медную доску с надписью о времени закладки. 21 мая 1901 г. трёхпрестольная каменная теплая церковь Михаила Архангела была заложена и построена в 1907 г. по проекту самарского епархиального архитектора Т.С. Хилинского (1855 – 1905) под попечительством купца Сникина. 18 февраля 1907 г. правый придел храма во имя Св. и Чудотворца Николая был освящен благочинным протоиереем П.Поспеловым, а 12 сентября 1910 г. освятили левый придел во имя Святителя и Чудотворца Митрофана Епископа Воронежского. Главный престол во имя Архистратига Михаила освящен 21 ноября 1911 г.

Фото Михаило-Архангельской церкви г. Сорочинска, 1920 г.

В 1918 году новая власть запретила церковные служения, были репрессированы и изгнаны священнослужители. Разрушена белокаменная церковь Казанской Божией Матери, из ее строительного материала была построена баня.

В 1920-1921 гг. в ходе гражданской войны и начавшегося голода, началось изъятие церковных ценностей.

Сброс колокола с храма, май 1931 г.

В 1931 гг. Михаило – Архангельский храм в с. Сорочинском был закрыт, началась его частичная разборка. Были разрушены: колокольня; главный световой барабан; четыре малых главки; четверик; паперть; архитектурные фронтоны. Здание храма использовалось как дом культуры и как кинотеатр «Октябрь». Главный вход в кинотеатр был сделан через алтарь, в боковых приделах помещались курилки и входы в туалеты. Была полностью уничтожена прекрасная роспись храма. Сорочинские священники были репрессированы: Блинов Николай Самуилович, 1889 г.р., расстрелян 26.02.1931 г.; Епифанов Федор Эммануилович, 1883 г.р., расстрелян 24.08.1937 г.; Крылов Владимир Петрович, 1879 г.р., 10 лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ); Соколов Петр Авксентьевич, 1861 г.р., 5 лет высылки.

Фото здания храма - кинотеатр «Октябрь».

Во время Великой Отечественной войны произошло изменение отношений государства и церкви. Возвращались из тюрем и ссылок священники, открывались храмы, семинарии, церковь молилась о победе над врагом. На добровольные пожертвования граждан покупается жилой дом (ул. Чернышевского, 31), который общими усилиями прихожан преобразуется для службы. Молитвенный дом в честь Архистратига Божия Михаила освящен 26 марта 1946 г. архиепископом Чкаловским и Бузулукским Мануилом (Лемешевским). В нем прослужил почти 40 лет протоиерей Евгений Александрович Иноземцев (на фото – слева от владыки Мануила).

27 декабря 1990 г. решением Сорочинского городского Совета народных депутатов здание храма Михаила Архангела, находящееся в аварийном состоянии было передано верующим. С 8 июля 2002 г. настоятель храма протоиерей Иоанн Хижняк

Михаило-Архангельская церковь в г. Сорочинск (ул. Ленина, 27) признана памятником культурного наследия по постановлению Законодательного Собрания области от 06.10.98 г. № 118/21 – ПЗС.

Михаило-Архангельская церковь (1908 г.) (с. Новосамарка).

Посёлок Самарка на берегу реки с тем же названием возник в 1840-м году. С 1920 г. – Новосамарка. Храм построен старанием казаков поселка и церковного старосты - Гришаева Григория Яковлевича, который 25 лет служил в царской армии унтер-офицером. Церковь закрыта при Советской власти.

Решение о переселении новорсамарчан было принято в 1969 г. и село Новосамарка исчезла в начале 70-х годов.

Михаило-Архангельская церковь с. Новосамарка решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов №158 от 02.07.1991 г. поставлена государственную охрану как памятник культурного наследия. По благословению Леонтия, митрополита Оренбургского и Бузулукского, сруб церкви из с. Новосамарка был перевезен в с. Покровка Новосергиевского района для использования при восстановлении разрушенной церкви в этом селе.

Церковь Покрова (1863 г.) села Бородинск.

Покровский храм с. Бородинск.

Село Бородинск было основано в 1743 г. казаками Мартемьяном и Давидом Бородиными. Мартемьян Михайлович Бородин был избран в 1767 г. войсковым старшиной. Бородинск становится форпостом с 1818 до 1820 гг. Станица относилась к Уральской губернии, а с 1927 года отошла к Оренбургской губернии.

Церковь Покрова в с. Бородинск (ул. Советская, д. 1А) признана памятником культурного наследия по постановлению Законодательного Собрания области от 06.10.98 г. № 118/21- ПЗС.

Практические занятия

Составление схемы маршрута с указанием исторических и архитектурных особенностей храмов:

Церковь (Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка);

Церковь Казанской Божьей Матери (Оренбургский район, с. Чернореченское, ул. Пугачёва, 4А);

Покровская церковь (1848 г.) (с. Покровка, ул. Кооперативная, 4);

Святые пещеры Никольского монастыря (Новосергеевский район, рядом с селом Покровка);

Михаило-Архангельская церковь (1908 г.) (г. Сорочинск, ул. Ленина, 27);

Михаило-Архангельская церковь (Сорочинский район, с. Но-восамарка);

Церковь Покрова (1863 г.) (Ташлинский район, с. Бородинск, ул. Советская, д. 1А).

Ответьте по выбору на контрольные вопросы:

Когда была последняя литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Подгородняя Покровка, какие чувства могли испытывать верующие?

На пожертвования какой вдовы был построен трехпрестольный храм Казанской Божией Матери в с.Черноречье, когда он был освящен? Какие были приделы?

Какие общественные обязанности выполнял настоятель Покровской церкви в селе Покровка протоиерей Петр Андреев (1857-1930)?

Перечислите какие здания построены и какие есть достопримечательности на территории Никольского мужского монастыря в с. Покровка?

Почему существует традиция пещерных монастырей? Какие пещерные монастыри в Оренбуржье и в России вы знаете?

Какие чувства и образы вызывает у вас стихотворение Зосима?

На месте духовного явления каких святых стоит Поклонный крест на горе на Святых пещерах?

Кто был архитектором проекта Михаило – Архангельского храма в г. Сорочинске?

Покажите по карте Сорочинского района места расположения православных храмов и назовите в честь кого они названы?

Почему исчезло село Новосамарка Сорочинского района и что стало с Михаило-Архангельской церковью? Кто был ее старостой?

Каких местных подвижников и исповедников веры в Сорочинском районе вы знаете?

Ответы отправляйте на электронный адрес: [email protected], личным сообщением на странице в соцсетях «В контакте»: https://vk.com/id19515106: Для видеосвязи используйте скайп: punctum_saliens1

1� ГАОО. Ф.174. Оп.1. Д.344.. Л.166.

2� ГАОО. Ф.172. Оп.1. Д.1172.. Л.1.

3� ГАОО. Ф.172. Оп.1. Д.4356. Л.1.

4� ГАОО. Ф.172. Оп.9. Д.6. Л.22-23.

5� ГАОО. Ф.173. Оп.9. Д.1457. Л.254-263.

6� ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 2013. Л. 1 об. – 2, 13 об, 14.

7� Молчанов В.М. Зосима// Православный духовный вестник Саракташского благочиния (Оренбургская епархия). 2017. № 1(71) (янв.-май.). с.128-129.

8� ГАОО. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 12. Л. 227–228, 406.

9� РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 1174. Л. 50.

10� РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 1174. Л. 50–51.

11� ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 2013. Л. 13 об.

12� Оренбургские епархиальные ведомости. Часть официальная. – 1913. – 3 августа. – № 31–32. – С. 266.