СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Вехи истории и загадки Москвы. От капищ Славянских Богов до наших дней

И в христианстве, и в древних верованиях и обрядах славян содержалось много однородных элементов, представлявших собой различные проявления форм сознания. Тождество сводилось к следующим основным пунктам: миром управляет высшая сила, его создавшая; существует множество второстепенных сил, управляющих различными разделами природы; они дуалистичны, делятся на добрых и злых духов; средством воздействия на высшую силу являются магические обряды и жертвоприношения; божество природы постоянно возрождается, умирает и снова возрождается; помимо реального мира существует загробный мир человеческих душ.

Отдельные элементы языческого мировоззрения дожили почти в чистом виде до наших дней. Капища Москвы можно условно назвать Московским Кругом. Также нужно вспомнить кольца Москвы. Кремлевская стена, Стена Китай-города, Стена Белого города, Земляной вал. В развитии Москвы, расширении территории мы до сих пор видим Коловорот.

И в христианстве, и в древних верованиях и обрядах славян содержалось много однородных элементов, представлявших собой различные проявления форм сознания. Тождество сводилось к следующим основным пунктам: миром управляет высшая сила, его создавшая; существует множество второстепенных сил, управляющих различными разделами природы; они дуалистичны, делятся на добрых и злых духов; средством воздействия на высшую силу являются магические обряды и жертвоприношения; божество природы постоянно возрождается, умирает и снова возрождается; помимо реального мира существует загробный мир человеческих душ.

Отдельные элементы языческого мировоззрения дожили почти в чистом виде до наших дней. Капища Москвы можно условно назвать Московским Кругом. Также нужно вспомнить кольца Москвы. Кремлевская стена, Стена Китай-города, Стена Белого города, Земляной вал. В развитии Москвы, расширении территории мы до сих пор видим Коловорот.

Просмотр содержимого документа

«Вехи истории и загадки Москвы. От капищ Славянских Богов до наших дней»

Всероссийский конкурс научно-исследовательских,

проектных и творческих работ обучающихся

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ –

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» _______________________________________________________

Направление: История, этнография, археология, топонимика

Тема: Вехи истории и загадки Москвы. От капищ Славянских Богов до наших дней

Авторы: Козлякова Яна Андреевна группа 1СД5 – 22Б

ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»

Научный руководитель: Белова Наталья Николаевна методист СП ЦМП

ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»

Место выполнения работы: г. Балашиха, мкрн. Ольгино, ул. Граничная 4

СП Центр медицинской подготовки

2023 г.

Аннотация

Сведений о славянской религии и мифологии сохранилось крайне мало. На Руси большинство документов до монгольского периода было уничтожено и подобных произведений до наших дней не дошло. Работа посвящена изучению верований и мифологических представлений, бывших характерными для наших предков.

Тема язычества не только предмет истории, прошлого, но и настоящего. Языческая культура глубоко вошла в повседневную жизнь людей. Особенно это проявилось на уровне субкультуры - культурных традиций отдельных групп населения. Многие обычаи языческой культуры сохранились благодаря женской субкультуре, в которой остались суеверия, предсказания судьбы, лечение при помощи трав и заговоров. К этим традициям относится и народная медицина, которая сегодня становится официально признанной.

В работе изложены факты истории строительства и развития Москвы с древнейших времён до наших дней, с учётом данных славянских сообществ, накопленных исторической наукой, акцентировано внимание на причинно-следственных связях определенных событий и их последствий. Особое внимание уделено освещению историко-культурного процесса, формированию духовных и нравственных ценностей, ментальных особенностей российского общества.

Содержание

Аннотация………………………………………………………………………………………….2

Введение…………………………………………………..………………………………………..4

Васильев спуск – капище Перуна……………………………………….………………………..5

Замоскворечье -капище Макоши……………………………..…………………………………..6

Боровицкий холм – капище Ярилы……………………………………………………………….7

Котельническая набережная – капище Велеса…………..……………………………………….8

Чертолье - капище Рода………………………………….……….………………………………10

Кропоткинская площадь – капище Купалы…………………….……………………………….10

Зарядье – капище Трояна…………………………………………...…………………………….13

Заключение………………………………………………………….…………………….……….15

Список литературы………………………………………………………………………...………15

Введение

Славянское язычество смотрит на нас грозным взглядом волхвов с картин Васнецова и напоминает о себе прыжками через костры на Ивана Купалу. Философы-националисты и неоязыческие движения любят гордиться образом гордых и могучих славян во главе с Перуном. Но если отбросить художественные образы и откровенные выдумки, в сухом остатке от наших знаний о славянской религии мало что останется.

Места силы в Москве — когда-то, в древние времена здесь славяне поклонялись сначала природным или языческим богам, затем православным святым, а уже в советское время там разместились культовые сооружения государства атеистов.

Считается, что Москва – это город семи холмов и бесчисленного количества златоглавых храмов. В то же время, историки и специалисты в эзотерике сходятся во мнении, что семь холмов это места силы, на которых когда-то располагались капища древних богов славян. В наши дни историки установили, где и каким богам поклонялись москвичи до прихода в город христианства. В Москве исследователи выделяют семь духовных «вершин». Сегодня установлено, что в городе существовали капища семи Славянских Богов: Рода, Велеса, Купалы, Ярилы, Макоши, Перуна и Трояна. (Триглав)

Москва: город двоеверия

Несмотря на то, что Москвы была основана в 1147 году, православным князем Юрием Долгоруким на ее территории на протяжении нескольких веков сохранялось двоеверие. Христианские храмы соседствовали с языческими капищами. Многие православные храмы строились на месте капищ, так как считалось, что подобные места особенные - они источники сильной положительной энергии. Имена древних богов постепенно заменялись на имена святых, но само место поклонения высшим силам, обладающее поистине волшебной энергетикой, оставалось прежним. Причин, на самом деле, несколько. Но все они скорее светские или политические, чем мистические.

В первую очередь, это, конечно, замещение. Если какому-то месту молва приписывает некие сакральные свойства — проще открыть церковь там, чтобы "народная тропа" сама приводила паству. Ведь церковь на месте языческого места богослужения демонстрировало и силу христианства. И здесь есть ещё забавнейший момент. Ведь при разрушении местных культовых мест христиане, все эти языческие столбы и камни не выкидывали, а использовали при постройке самих церквей. В старых церквях России ещё сохранились фундаменты из камней, которые использовались на языческих капищах, чтобы каждый христианин, приходя на службу "попирал ногами старых богов".

Организованы капища были по одному принципу. В центре светилища горел «знич» – ритуальный огонь. Вокруг него размещались требище место, в котором москвичи требовали от своих богов необходимых для жизни благ и гульбище, где проходили праздничные гуляния. Причем существовали капища практически до времен Смуты и прихода к власти династии Романовых. Например, царь Алексей Михайлович писал воеводе Шуйскому в 1649 году, сетуя на огромные языческие гуляния 22 декабря (праздник Карачун), что праздновавшие славили Коляду, Усеня и «плугу», повсюду играли скоморохи. В числе районов, охваченных весельем, были им указаны: Кремль, Китай-город, Белый и Земляной города, то есть практически вся территория Москвы тех лет.

Такая живучесть традиции объяснялась тем, что Москва была основана на месте, где святилищ было больше, чем обычно, это был единый священный комплекс площадью около 8 квадратных километров, построенный как изображение законов мирового Коловращения.

Места Силы при смене любых верований и религий обязательно занимаются знаковым сооружением нового культа, зачастую сохраняя внешние признаки и даже измененное название предтечи. Самой востребованной и почитаемой духовной вершиной для любого времени, безусловно, являлась воинская слава. Богами войны были: у греков — Арес, у римлян — Марс, у скандинавов — Тор, у славян — Перун. Есть вершина воинского духа, «холм» воинов и в Москве.

Васильев спуск – капище Перуна

Одним из главных языческих божеств на Руси, считался покровитель воинов и княжеской власти – Перун. Перун – это славянский Бог Справедливости и Грома. Рожден Сварогом, Отцом Небесным и Ладой – Матерью Небесной. Посылает людям славянский Бог Перун отвагу, мужество, силы и умения для защиты своей родной земли, семьи и Родины.

В День Перуна люди вспоминают Его силу, да о справедливости и защите просят.

По форме капище бога воинов в то время напоминало восьмиугольник, отражая символ Перуна «огневик», «коло» — восьмилучевую звезду. Ориентированное по сторонам света, оно разбивало внутреннее пространство на девять святилищ, в которых совершались поклонения светлым богам. Восемь святилищ располагались вокруг девятого, посвященного высшему духу воина — богу Перуну. Алтарь этого капища находился в центре города на Алатырь-камне, расположенном на Красной площади у ее перехода на Васильев (Велесов) спуск. Этот огромный ледниковый валун послужил потом основанием Троицкой церкви, стоявшей на этом месте. Затем система устройства и внешний вид капища Перуна были использованы Постником и Бармой при возведении девятикупольного храма Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, также называемого собором Василия Блаженного. Это первый сакральный холм — холм Перуна.

Строительство храмов около Кремлевской стены в честь одержанных военных побед началось c Василия III*, который повелел построить храм во имя Происхождения честнаго Креста Господня в честь взятия им Смоленска и посвятил его престолы тем праздникам и святым, дни памяти которых приходились на дни побед. Первой построена была Троицкая церковь.

В 1552 г., сразу после покорения царем Иоанном Грозным Казанского ханства, на границе Кремля и посада, рядом со рвом, окружившим кремлевские стены (отсюда названия храма — «Покрова на Рву у Троицких ворот» и «Троицы на Рву», т.к. до середины XVII в. на этом месте стояла деревянная Троицкая церковь), был построен каменный Троицкий храм, около которого в память казанских побед было построено семь деревянных церквей.

В 1555 г. мастерами Бармой и Постником Яковлевым начинается сооружение нового собора. На едином основании воздвигнуты девять отдельных храмов, причем один, центральный, увенчанный большим шатром, окружали восемь, крестообразно расположенных в плане столпов-церквей. В посвящениях престолов нашли отражение основные этапы казанских побед.

Центральный храм освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы — в этот праздник, 1 октября 1552 г., наступающие предприняли мощную атаку, успех которой на следующий день увенчался взятием города Казани. Другие пять престолов освящены в честь святых, чья память пришлась на дни, когда произошли основные события казанской экспедиции: в честь святых Киприана и Иустинии (2 октября — взятие Казани), патриархов Константинопольских Александра, Иоанна и Павла Нового и преподобного Александра Свирского (30 августа — победа русских на Арском поле), Григория Армянского (30 сентября — начало штурма города), Варлаама Хутынского (6 ноября — возвращение царя в Москву). Символическое значение имеют посвящения престолов в честь Святой Троицы и Входа Господня в Иерусалим.

Замоскворечье -капище Макоши

Второй духовной ценностью, чтимой на Руси, было то, что мы называем «судьба», или «доля». Как известно, нити судьбы прядут божественные пряхи: у греков — мойры, у римлян — парки, у викингов — норны, у славян главная пряха — Макошь. Холм Ма-коши — капище хозяев своей судьбы, который можно было бы назвать «сакральная пара». Сакральную пару составляют обычно два капища: мужское и женское, находящиеся на противоположных сторонах реки. Если река делает изгиб, то образуется высокий «обнимающий» берег и «обнимаемый» заливной луг.

Боровицкий холм и Замоскворечье замечательно подходят под определение пары. На холме существовало мужское капище Яриле — богу Солнца, богу жизни. А за рекой должно было бы находиться место почитания женского божества — Макоши-судьбы. Чтобы обнаружить место капища Макоши, необходимо понять, кто в пришедшем христианстве заменил ее культ. Это Параскева Пятница! Название улицы Пятницкая указывает нам на женское божество, коему поклонялись здесь исстари. Действительно, на улице стояла церковь Параскевы Пятницы, имеющая условный статус «прощной». А по этнографическим свидетельствам, «прощами» назывались места поклонения Макоши. Стояла она на том месте, где сейчас вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

Макошь (Мокошь, Макоша, Макуша, Макешь, Ма-Кошь, Богиня Судьбы, Пряха Судеб) – славянская Богиня, почитаемая с древних времен до наших дней. Макошь почитают Пряхой Судеб, покровительницей женских ремесел, Богиней Магии. В некоторых обрядах Мать-Макошь упоминается как Богиня Плодородия, особенно когда обряд посвящен взращиванию льна, необходимого для прядения и ткачества.

К Богине Макошь обращаются Ведающие, чтобы обучиться ворожбе и повлиять на судьбу человека. С Макошь связана северная магия веретена, вышивки, наузов. Обращаются к Макошь и в других славянских обрядах.

В хоромах Макошь живут вместе с ней две сестры Доля и Недоля. Иногда их называют дочерями Макошь. Макошь-матерь прядет ниточки судьбы для людей и Богов, а Доля и Недоля нити в клубки сматывают. Чей клубок возьмет Доля, тому судьба добрая, коли Недоля ниточку в клубок смотает, судьба худая у человека.

В Замоскворечье, на Пятницкой улице (название улицы по одноименному названии церкви) , до 1935 года находился храм Параскевы Пятницы (ею в христианстве заменили богиню Макошь), и был построен он, видимо, на месте, где было капище Макоши. Сейчас здесь расположен вестибюль станции метро Новокузнецкая. Ещё одна церковь «Параскевы Пятницы у Старых Поль» стояла до 1928 года в Охотном ряду — также предполагаемое место древнего капища Макоши. На её месте к 1935 году было построено здание Совета труда и обороны, в котором сейчас расположилась Государственная Дума.

Название улицы Пятницкая указывает нам на женское божество: ведь Параскева Пятница заменила языческую Макошь - великую Мать, богиню смерти и рождения. На улице стоит церковь Параскевы Пятницы, имеющая условный статус "прощной", а по этнографическим свидетельствам (Афанасьев А.Н., Максимов С.В.) "прощами" назывались места поклонения Земле. В христианские же времена слово "проща" стало обозначать прощение, а в таких церквах можно было получить прощение, снять и оставить грехи, исцелиться, как бы родившись заново. Таким образом, действия "прощи" как бы повторяли действия Богини-Матери. "Прощ" на всю старую Москву было всего три - две других находились в Чертолье. На весь север и восток города ни одной "прощи" нет.

Здесь же в Замоскворечье находится Болотная площадь - место казней. Впоследствии публичные казни были отменены, но по традиции, осуждённых привозили на Болото для своеобразной гражданской казни.

Традицию казней в этом месте можно расценить, что это область хтонических богов, которым свойственны не только потенции рождения, но в не меньшей степени потенции смерти, убийства.

Пятницкая всегда была бойкой, толкучей, суетливой, шумной. История этой улицы, как и всего Замоскворечья, связана, прежде всего, с купеческим сословием, судьбы людей, которые здесь жили и работали очень разнообразны: водочный король Смирнов, прогрессивный текстильный фабрикант Хлудов, табачный монополист Петров, самый успешный книгоиздатель Москвы Сытин и др.

Но не только предприниматели прославили Пятницкую, свой вклад внесли и представители творческой интеллигенции — великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, В 1823-м в Голиковском переулке в деревянном двухэтажном доме родился Александр Островский — драматург, создатель репертуара Малого театра и пьес о жизни в Замоскворечье. Из-за этого его называли Колумбом Замоскворечья. В 1898 году в домике №6 родился советский поэт В.И. Лебедев-Кумач - популярный поэт-песенник. Самобытный и очаровательный облик Пятницкой создавали известные и талантливые зодчие, и большая часть их творений сохранилась до наших дней.

Боровицкий холм – капище Ярилы

Известно, что Боровицкий холм был заселён по крайней мере со времен основателя Москвы князя Моска, то есть с VI веке н. э., согласно «Велесовой книге». Но есть также данные и о более ранних основаниях Москвы – князем Дажень-яром в IV веке н. э., согласно «Ярилиной книге», а также легендарными патриархами Мосем и Бором в V–VII тысячелетиях до н. э., то есть в эпоху Купалы, согласно «Звёздной книге Коляды».

Со времени основания Москвы святилище Велеса и Купалы находилось на Боровицком холме и весьма почиталось окрестными жителями.

Возвышенность, на коей стоит Московский Кремль, издревле была местом мистерий. Об этом, например, говорит основание здесь в XI веке первого московского христианского храма – деревянной поначалу, а с XV века – каменной церкви Иоанна Предтечи, «что на Бору».

Эта церковь и оставалась древнейшей в Москве, пока её не снесли в 1847 году. У основания её с незапамятных времён и до этого самого года лежал огромный каменный валун, следует полагать валун сына Велеса – Аргаста. Затем он стал именоваться валуном св. мученика Уара (Iyrа), придел коего и пристроили к церкви Иоанна Предтечи. Летописец утверждал, что сей храм – «первая на Москве церковь бысть». Строительство христианского храма мало что изменило, ибо рядом по-прежнему находился Велесов камень, к которому по праздникам стекались москвичи.

Храм несколько раз горел и перестраивался. В 1461 году по велению великого князя Василия Тёмного пришедший в ветхость храм был разобран, а на месте его был возведён каменный. Но уже в 1493 году храм был вновь разрушен чудовищным пожаром, о коем в летописях сказано: «Как Москва встала, таков пожар не бывал». Тогда же Предтеченский храм был заново отстроен. А в 1509 году в сём храме был устроен придел св. мученика Уара (Iуаrа). Москвичи, конечно, мало что знали о сём мученике и называли его по старинке Яром, разумея сына Велеса Ярилу.

Имя мученика Уара дали при рождении царевичу Димитрию Углицкому, страдавшему эпилепсией, коего также приносили к Велесову камню и в сию церковь для облегчения страданий. А после его убиения и обретения мощей царевича они были размещены в сём пределе. Это, а также последовавшие исцеления младенцев ещё более убедили москвичей в святости сего места и мощей царевича Димитрия. Слава камня и придела Уара была столь велика, что саму Предтеченскую церковь переименовали в церковь св. Уара. Церковь снесли в 1847 году по личному повелению Николая I. По популярной легенде храм портил императору вид из строящегося Большого Кремлевского Дворца.

Храм Уара был разобран, а камень Велеса убран в одну ночь. Под разобранным алтарём храма были обнаружены кости животных: конский череп, кости лошади и коровы. Очевидно, это были остатки древних жертвоприношений Велесу. Искали под церковью и подвалы с библиотекой Софии Палеолог, ибо, согласно летописям, какое-то время она хранилась именно здесь (что также знаменательно, ибо Велес – хранитель мудрости, изобретатель письменности). Но поиски ни к чему не привели.

А в честь детей сына Велеса Аргаста и Эвелины – первых московских князей Святибора (Бора) и Мося – назвали сам Боровицкий холм, а также Москву-реку и Москов-град (Москву). Согласно «Ярилиной книге», они являлись во главе Сварожьих ратей и при битве с гуннами 15 мая 316 года, в день Бора и Мося (вытесненный впоследствии днём Бориса и Глеба). И это день в ведославной традиции – суть также день основания Москвы.

Среди пантеона славянских богов особое место занимал культ Ярилы, отвечавшего за приход весны, плодородие и мужскую силу. В сознании наших предков Ярила олицетворял Солнце.

Иоанн Предтечи не являлся самой главной фигурой в христианском "пантеоне", но у него была одна особенность - он по каким-то причинам стал преемником славянского языческого бога - Купалы. Доподлинно известно, что в первые века христианства на Руси было предписано ставить храмы на месте языческих капищ, по возможности сохраняя при этом их "смысловую наполненность". И поэтому - это верный знак того что здесь существовало купальское святилище.

Таким образом, кремлёвский Боровицкий холм – это холм бога Велеса-Бора. В бурях Смутного времени вновь стало ощутимо присутствие сил Велеса, покровителя Кремлёвского холма. Потому вряд ли случайным следует считать приход к власти Бориса Годунова, и имя, и фамилия коего имеют связь с именами Велеса: корень «Бор» в имени; а в фамилии есть корень «год», Велеса также звали Стариком Годовиком, Ставром Годиновичем и пр., согласно «Книге Коляды». Последующий приход к власти династии Романовых заставляет вспомнить ещё об одном имени Велеса: «Раман», что значит сын бога Ра (он же авестийский Рамна, ведический Рама). Есть и русские баллады о князе Романе, повторяющие древние мифы о Велесе-Рамне. Знание славянской ведической теологии позволяет многое понять в «магии власти», которая и в древности, и ныне проявляет себя вполне отчётливо.

Котельническая набережная – капище Велеса

За достаток, благополучие, получение знаний и скотоводство на Руси отвечал бог Велес. Велес (Волос, Велесъ, Волосъ, Тавр Бусич, Гвидон) — Бог славянского языческого пантеона. Велес — Бог трёх миров (Прави, Яви, Нави), свободно перемещающийся между ними. Одно из значений имени этого славянского Бога «великий властитель». Бога Велеса также называли Сильным богом (Асилой), его детей-богатырей в Беларуси именуют асилками, или волотоманами, то есть велесичами. Бог Велес почитается на севере Росси как Бог Мудрости и Магии, покровительствующий Ведающим людям. Также славянский Бог Велес — покровитель путешественников. Почитают его и Богом, дарующим богатство и благополучие.

Андрей Синельников считает, что его капище располагалось на Красном холме, современной Верхнерадищевской улице. В древности это место носило название Болванова гора. Этим словом христиане именовали языческих идолов на капище, поэтому наличие подобного топонима можно рассматривать как факт, указывающий на существование в этих местах языческого культа. Как правило, в том месте, где располагалось капище, горели священные костры — чигасы. Следовательно, точное месторасположение капища — это церковь или монастырь, построенные на месте капища, имеющие в своем названии слово «чигас».

Называется и точное месторасположение капища. Это двор знаменитого дома на Котельнической набережной, на месте которого когда-то стоял Спасо-Чигасов монастырь. И точно, во дворе дома на Котельнической набережной когда-то стоял Спасо-Чигасов монастырь. Впервые в летописи он упоминается как каменный в 1483 году. Рядом с ним стояла церковь Никиты Угодника, про которую в летописи в 1533 году сказано: «…взошла туча велика страшна… и за Яузою у церкви святаго мученика Никиты прошибе стену…» Когда на месте церкви Никиты в 1997 году проводили раскопки, то обнаружили несколько глиняных статуэток всадника верхом на волке и мужчины с волчьей головой и бубном в руках.

Статуэтки не имеют аналогов и датированы археологами XIV веком, т. е. тем временем, когда Красный холм только начинал заселяться горожанами. Эти находки явно говорят, чье капище находилось в этом месте, ведь волк — тотемное животное бога Белеса. Недаром слова «власть» и «воля» фонетически созвучны слову «волк». Правда, некоторые исследователи соотносят Велеса с волом, но это ошибочное сопоставление, так как во множестве летописных славяно-балтийских источников Велес абсолютно точно интерпретируется именно с волком.

Часто эту возвышенность называли также Швивая горка. Упоминают то слово вшивая, то траву ушву, иногда вспоминают живших здесь швецов. Но подумаем о корневой основе -сва-, от которой произошли понятия свет, свят. Таким образом, Швивая (Свивая) горка может быть переведена как Солнечная или даже Священная горка. А это совпадает со словом Красная. Получается, что Красный холм и Швивая горка - синонимы. Ещё эту местность называли Чигасы. По Далю древнее слово "чигас" означает огонь.

Наиболее вероятны две точки нахождения краснохолмского капища.

Первая - церковь Никиты угодника во дворе дома на Котельнической набережной. Впервые о ней упомянуто в 1476 году, когда большая дуга света одним концом упёрлась в храм Никиты. Другое необычное событие произошло в 1533 году - храм был поражён ударом молнии в алтарь - "прошибе стену и у деисуса попали злато".

Второе место - точка пересечения Таганской улицы и Товарищеского переулка - это самая высокая точка Красного холма, и ранее именно это место называлось "Болваны".

Капище Велеса находились, как правило, в лесу (а здесь был сосновый бор, и хвойные породы деревьев считаются священными деревьями Велеса), а также на них лежали валуны, то, вероятно, здесь также могло быть и капище Велеса. Так покрытое густым бором красивое священное место на возвышенности холма, бывшее некогда капищем богов, сначала оставили без деревьев, а затем и без капища и священного валуна.

Над арками высотки на Котельнической набережной красуется цифра 1952. Год окончания постройки. Но это формально. Массово жильцы заселялись сюда в начале 1953-го. Очень долго утверждали фамилии новоселов статусного дома. Главным архитектором высотки значился сам Сталин. Курировал стройку Берия. Еще на этапе строительства составляли список. «В нашем доме будут жить наши люди», - сказал как отрезал «вождь народов». Но полностью заселить дом «нашими» было рискованно. Из-за вечных интриг высотку могла постичь участь печально знаменитого Дома на набережной, где в конце тридцатых годов репрессировали многих жильцов. К тому же «наши» уже жили в крыле, выходящем на набережную. Ту часть дома, построенную в конце 30-х годов, присоединили к высотке. Для разнородности состава одно крыло отдали военным, другое - людям искусства. Квартиры сдавались «под ключ» - с белоснежной мебелью на кухне, бронзовыми светильниками, импортной сантехникой. Квартплата, пусть и максимально заниженная, все равно была немаленькой. Поэтому в дом заехали исключительно богатые и знаменитые.

Состав дома был блистательным. Здесь жили актрисы Фаина Раневская, Клара Лучко, Лидия Смирнова, Нонна Мордюкова, поэт Александр Твардовский, балерина Галина Уланова, дрессировщица Ирина Бугримова, композитор Никита Богословский.поэты Вознесенский и Евтушенко, актеры Ширвиндт и Нагиев, писатель Аксенов, певица Зыкина. Одно время здесь квартировала Рената Литвинова. В 2004 году в доме открылся Музей балерины Галины Улановой. Экспозицию развернули в ее квартире (см фото). Все в этом музее подлинное - антикварная мебель, афиши, графика в исполнении Шагала и Бенуа, балетный реквизит. Новомодного ремонта в квартире нет: лепнина, паркет, люстры - все, как было при жизни легендарной балерины.

Не зря Велеса почитают Богом, дарующим богатство и благополучие.

Чертолье - капище Рода

Кропоткинская площадь – капище Купалы

Особое место в славянской мифологии занимал Род – отец богов. Бог Род является Богом-Творцом славянского пантеона и миропонимания. Он стоит над всеми богами, людьми, зверьми, духами и прочими существами и мирами. В Нем заключены все правила, из него они изошли и превратились в законы Мироздания. Он сотворил нашу Родину, в которую вошли Три основных Мира, их объединяет единое Мировое Древо, что стоит на священном камне Алатырь. И мы – все часть Рода.

Капище этого бога считалось у древних славян чертой разделяющей светлые высшие и нижние темные миры. В Москве – это Чертолье, расположенное к западу от Кремля. Сегодня место капища Рода очерчено Чертольскими улицами, Волхонкой, Сивцевым Вражком и Власьевскими переулками.

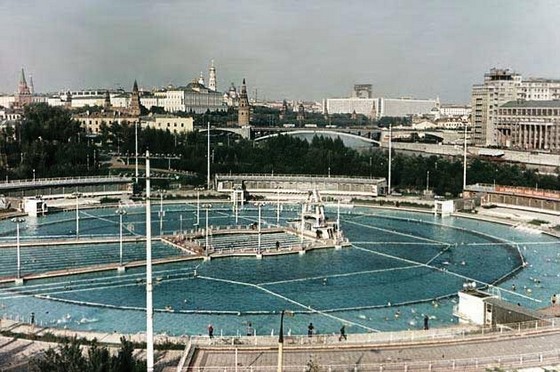

Образ Купалы всегда окружали обряды, связанные с водой, огнём и травами. Основная часть купальских обрядов производится ночью. В купальскую, самую короткую ночь в году, оживают обитатели Нави. Пропадает грань между духами и людьми. В наш мир приходят ведуны и ведуньи, оборотни, русалки, колдуны, домовые, водяные, лешие. В праздник Купалы, по народным поверьям, вода может «дружить» с огнём, а их союз считается природной силой. Символом такого соединения являются костры по берегам рек, которые зажигались в ночь на Купалу. Примечательна судьба этого места Кропоткинской (Пречистенской) площади, которое в народе называют «проклятым» - оно известно тем, что здесь, испокон веков, строились храмы, но у них была недолгая и печальная судьба. Два заглохших в древности монастыря, взорванный храм Христа спасителя, Дворец советов, «уплывший» на пойменных водах, плавательный бассейн «Москва». Все крупные постройки «нехорошее место» словно сбрасывало с себя, стремясь остаться свободным.

Вопреки популярной теории название улиц Чертолья произошли вовсе не от черта, а от черты отделяющей Навь и Явь. Навь - мир пращуров, предков, тех, кто хранит традиции Рода и Явь - мир людей. Скорее всего, капище находилось на дне оврага, по которому тёк ручей Черторый. Сегодня - это место, где Сивцев Вражек пересекается с Большим и Малым Власьевскими переулками. С древних времен местность вокруг престижной ныне Пречистенки пользовалась дурной славой и именовалась Чертольем, по имени ручья Черторыя, вытекающего из зловонного Козьего болота. Позже город обуздал Черторыя, загнав его поток под землю в трубу под Гоголевским бульваром. Сейчас о нем напоминает лишь Чертольский переулок и многочисленные московские легенды.

Бурный ручей Черторый, над которым сейчас улыбается Гоголь, вымыл глубокий и скользкий овраг, наводивший мистический ужас на москвичей. Поскользнувшись, они чертыхались, вспоминая всех чертей и самого Люцифера: «Сам черт его прорыл!»

На правом берегу Черторыя в районе современных Обыденских переулков и сейчас еще прослеживается небольшое древнее городище, в центре которого стоит церковь Ильи Обыденного. По старинной легенде, на этом месте попал в сильную грозу молодой князь. Он дал обет, что если останется жив, то за один день построит церковь во имя Илии Пророка. Другая версия гласит, что храм появился по обету во время сильной засухи, когда всем миром молились о даровании дождя. Святой Илия, родившийся за 900 лет до Рождества Христова и чудесно вознесшийся живым на небо в огненной колеснице, издревле почитался помощником в страшном бедствии – засухе, грозившей голодом и войнами. Ему молились о даровании дождя и защите во время грозы.

Древнее название «Обыденный» свидетельствует о том, что храм был изначально деревянным и был построен в благодарность за один день – «об един день» – в XV в. В деревянном храме любил молиться и царь Алексей Михайлович, останавливаясь по пути в Новодевичий монастырь.

Набожному царю Алексею Михайловичу пришла в голову мысль о том, что не подобает дороге к святой Новодевичьей обители носить название, упоминающее сатану. И в 1658 году вышел царский указ, который повелевал Чертольские ворота города называть впредь Пречистенскими, а Большую Чертольскую улицу именовать Пречистенской.

Черта, отделяющая Навь и Явь; жизнь, смерть и возрождение…. Сама история данного места подтверждает влияние Рода.

Примечательна судьба этого места, которое в народе называют «проклятым» - оно известно тем, что здесь, испокон веков, строились храмы, но у них была недолгая и печальная судьба. Два заглохших в древности монастыря, взорванный храм Христа спасителя, Дворец советов, «уплывший» на пойменных водах, плавательный бассейн «Москва». Все крупные постройки «нехорошее место» словно сбрасывало с себя, стремясь остаться свободным.

Впервые этот старинный район Москвы упоминается в летописи 1365 года: «Загореся город Москва от Всех Святых сверху от Чертольи и погоре посад весь…». Исконным населением Чертолья являлись торговые и ремесленные люди . В 1565 году Чертолье вошло в опричную часть Москвы. Значительная часть местного населения была переселена в другие части города, и с этого времени здесь стали селиться высшие придворные чины и служилые люди попроще.

В 1571 году, после разорения Москвы крымскими татарами, в Чертолье из пригорода был переведен сгоревший женский Алексеевский монастырь . В 1585-91 гг. при царе Фёдоре Иоанновиче здесь прошла часть стены Белого города с Чертольской (с воротами) и Алексеевской (угловой)башнями, и монастырь оказался, таким образом под надежной защитой. На приведенной картине Аполлинария Васнецова изображена Алексеевская башня и монастырь с двуверхой церковью.

Монастырь был разрушен во время Смуты и пострадал от пожара в 1629 году. После рождения в марте этого же года у царя Михаила Фёдоровича наследника Алексея, были выделены значительные средства на восстановление обители.

К 1634 году мастера Константинов и Шарутинов построили в монастыре шедевр архитектуры XVII века — двухшатровый храм. Он изображен на картине Карла Рабуса 1838 г. (стены Белого города уже нет).

В 1837—1838 годах в связи со строительством Храма Христа Спасителя монастырь был перемещён на Верхнюю Красносельскую улицу, а все его постройки, в том числе и уникальный двухшатровый храм, были разрушены. Молва утверждает, что игуменья Алексеевской обители, недовольная таким поворотом, прокляла место и предрекла, что ничто не устоит на нём долго.

Первоначально храм планировали построить на Воробьёвых горах по проекту Витберга (и в 1817 г. начали строительство), но по восшествии на престол Николая I в 1825 году строительство остановили, а Витберга и других руководителей строительства отдали под суд, обвинив в растратах. Новое место для постройки выбрал лично император Николай I, он же назначил архитектором Храм Христа Спасителя К. А. Тона. Строительство продолжалось почти 44 года: храм был заложен 23 сентября 1839 года, освящён — 26 мая 1883 года (уже при Александре III). Над росписью храма работали В. И. Суриков, И. Н. Крамской, В. П. Верещагин, Г. И. Семирадский, А. И. Корзухин, Ф. А. Бруни.

В 1931 г. это место приглянулось уже новым властям для строительства Дворца Советов. Несколько месяцев продолжались спешные работы по разборке здания, однако разобрать его до основания не удалось, и тогда было решено его взорвать. 5 декабря 1931 года было проведено два взрыва. Мощные взрывы чувствовались на расстоянии нескольких кварталов. Только для разборки обломков храма, оставшихся после взрыва, понадобилось почти полтора года.

Дворец Советов высотой 420 м (по окончательному проекту) должен был значительно превзойти по высоте самый высокий с 1931 года по 1972 год 381-метровый американский небоскрёб Эмпайр Стейт билдинг. Его должна была венчать грандиозная статуя Ленина.

Основное строительство началось с 1937 г. К 1939 году закончилась кладка фундамента высотной части, главного входа и стороны, обращенной к Волхонке высотой до семи этажей. Для строительства дворца была изготовлена специальная марка стали — ДС, самая прочная на тот момент в СССР. Однако уже в сентябре — октябре 1941 года из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре едва поднявшееся от уровня фундамента здание пришлось разобрать совсем.

После войны в соответствии с политикой Хрущева по рационализации и экономии от строительства Дворца Советов отказались и несколько лет фундамент дворца простоял бесхозным. А в 1958 г. приступили к строительству открытого плавательного бассейна по проекту Д.Чечулина. Через два года его открыли. На тот момент это был один из самых больших бассейнов в мире. В детстве я там часто бывал. Он работал даже зимой. В 1993 г. было решено воссоздать Храм Христа Спасителя и бассейн закрыли.

Проект нового храма выполнен архитекторами М. М. Посохиным, А. М. Денисовым и другими. Денисов вскоре отошёл от работы, уступив место Зурабу Церетели, который завершал строительство, серьёзно отступив от первоначального проекта. К 1999 году новый храм Христа Спасителя был сооружён как условная внешняя копия своего исторического предшественника: сооружение стало двухуровневым, со Спасопреображенским храмом на цокольном этаже.

Можно надеяться, что больше никаких изменений это место не претерпит.

Зарядье – капище Трояна

Седьмым славянским божеством, которому поклонялись в Москве, был Троян.

Троян (иногда встречается написание имени Траян) – славянский Бог Знахарства и Траволечения, однако, иногда к нему обращаются не только для выздоровления. Трояна почитают Богом, который может помочь найти неожиданное разрешение ситуации, но для обращения к нему и от человека потребуется готовность к смелым действиям. Выходит, что к славянскому Богу Целительства можно обратиться для «исцеления» ситуации, но чаще всего к Трояну обращаются именно для возвращения здоровья.

Троян – неоднозначный Бог. В его характере проявились некоторые черты Велеса, Бога Трех Миров, ведь, согласно славянским мифам, Велес – отец Трояна.

Дуб священное дерево Трояна, а дубовая роща всегда место его капищ. Не удивительно, что этнографы считают, что капище Трояна располагалось на месте дубовой рощи в Зарядье, там, где сегодня вновь, как и столетия назад разбит великолепный парк. Может быть поэтому за все годы существования Зарядья ни один проект не «приживался».

Одно из запланированных восьми высотных зданий, – административный корпус в Зарядье, близ Кремля, – так и не было построено. 275-метровое административное здание в Зарядье. было последним, самым центральным из восьми сталинских небоскребов, заложенных в соответствии с Постановлением Совета Министров. Оно должно было стать и самым высоким. Возводить высотное здание начали в 1949 г. по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Перед началом работ были снесены дома, мешающие строительству, а их жителей переселили в новостройки. К моменту, когда умер Иосиф Сталин в 1953 году, успели возвести только стилобаты, верхнюю часть ступенчатого цоколя здания. под стилобатом скрывался технический этаж и двухъярусный бетонный бункер. Его, скорее всего, планировали использовать как бомбоубежище. В восьмой высотке хотели разместить Наркомат тяжёлого машиностроения СССР.

В 1954 г. стройка была законсервирована, сталинские высотки стали считаться «архитектурным излишеством». В 1964–1967 гг. на уже имеющемся стилобате построили гостиницу «Россию» также по проекту Дмитрия Чечулина.

Гостиница «Россия» - 275-метровая башня, заложенная после войны, должна была стать самым грандиозным зданием в столице (о проекте Дворца Советов к тому времени уже успели забыть), однако осуществить задуманное так и не удалось.

Спустя десять лет, в начале 1960-х годов, руководство страны задумалось о строительстве рядом с Кремлем большой гостиницы, предназначенной в первую очередь для делегатов Верховного Совета. Во время партийных съездов они по традиции размещались в гостинице «Москва», занимая все этажи, так что даже народным артистам, музыкантам и другим именитым гостям не всегда удавалось заполучить свободный номер.

Строительство гостиницы «Россия» продолжалось пять лет — с 1962 по 1967 год. Возвести здание решили на фундаменте, оставшемся от высотки в Зарядье (металлический каркас к тому времени уже был разобран и использован при строительстве стадиона «Лужники»)

Изначально здание задумывалось десятиэтажным, однако по личному распоряжению Хрущева высоту сооружения увеличили на три этажа. Благодаря этому вместимость гостиницы выросла почти до 3 тыс. номеров. На высокий гранитный стилобат архитекторы водрузили три 12-этажных корпуса, обращенных к Москворецкой набережной. Помимо номеров, здесь находилась просторная галерея и концертный зал на 2,5 тыс. мест, а в стилобате под ним — двухзальный кинотеатр «Зарядье» на 1,5 тыс. мест. Еще один корпус, выходивший на Варварку, не имел подобного основания и был увенчан 23-этажной башней с металлическим шпилем.

«Россия» — первая московская гостиница, которая была открыта городу: здесь располагался концертный зал, кинотеатр, ресторан, библиотека, магазины, доступные всем москвичам. Словом, это была гостиница, которая соответствовала мировым стандартам качества. Это касается не только технической составляющей, но и дизайна: в интерьерах холлов и номеров активно использовался металл, пластик и другие синтетические материалы, которые, к сожалению, сыграли роковую роль.

В 1977 году в гостинице вспыхнул разрушительный пожар, в результате которого 42 человека погибли. После этого здание восстановили, заменили коммуникации, однако к концу 1990-х «России» требовался капитальный ремонт.

В 2004 году столичные власти решили снести сооружение, чтобы построить на его месте современный гостинично-офисный комплекс. 1 января 2006 года «Россия» была закрыта, а в марте начались работы по разборке здания. Следующие восемь лет здесь был пустырь.

В 2012 году Владимир Путин предложил мэру Москвы Сергею Собянину подумать над созданием парка в Зарядье. По итогам международного конкурса победил проект интернационального консорциума во главе с нью-йоркской компанией Diller Scofidio + Renfо. Официальное открытие парка состоялось на день города 2017 года.

И дубовая роща Трояна обрела свое историческое место.

Заключение.

В заключении следует сказать, что языческое мировоззрение восточных славян в эпоху, предшествующую христианизации Руси, можно охарактеризовать как религию переходного периода к классовому обществу.

«Христианство вторглось в традиционное устойчивое язычество славян не как гонимая религия рабов…, а как государственное православие», – пишет Б.А. Рыбаков.

И в христианстве, и в древних верованиях и обрядах славян содержалось много однородных элементов, представлявших собой различные проявления форм сознания. Тождество сводилось к следующим основным пунктам: миром управляет высшая сила, его создавшая; существует множество второстепенных сил, управляющих различными разделами природы; они дуалистичны, делятся на добрых и злых духов; средством воздействия на высшую силу являются магические обряды и жертвоприношения; божество природы постоянно возрождается, умирает и снова возрождается; помимо реального мира существует загробный мир человеческих душ.

Отдельные элементы языческого мировоззрения дожили почти в чистом виде до наших дней. Капища Москвы можно условно назвать Московским Кругом. Также нужно вспомнить кольца Москвы. Кремлевская стена, Стена Китай-города, Стена Белого города, Земляной вал. В развитии Москвы, расширении территории мы до сих пор видим Коловорот.

Список используемой литературы.

Жданов И. Русский былевой эпос. СПб., 1895, стр. 410—411.

Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI—XIV вв. М., 1964,

Федоров В. А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов. – М.: КноРус, 2016.

Данилов А. А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: учебное пособие / А. А. Данилов. – М.: Проспект, 2016.

Емелях Л.И. Загадки христианского культа. Л., 1985.

Забелин М. Русский народ: его обычаи, предания и суеверия. М., 1880.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991

Шилов А.Л. Топонимические свидетельства языческого прошлого Москвы М:, 2006 г.

Персонажи славянской мифологии. Под ред. Мудрук С., Рубан А. Киев, 1993.

Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М.,Л., 1966.

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1987.

Рыбаков Б.А. Мир истории: Начальные века русской истории. М., 1987.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян М., 1997.

Интернет – ресурсы:

https://www.litres.ru/mihail-dmitrievich-zharov/ocherki-mifologii-vostochnyh-slavyan-ludi-i-bogi/chitat-onlayn/

https://tretiy-rim.moscow/zaryade-istoriya-zhizni-v-shesti-voploshheniyah/

https://dzen.ru/media/omoskveneskuchno/tainy-doma-na-kotelnicheskoi-naberejnoi-5d1c53877fbb2000ae39c5ad

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1953/1/VO-2006-03-07.pdf

https://um.mos.ru/places/shvivaya_gorka

19