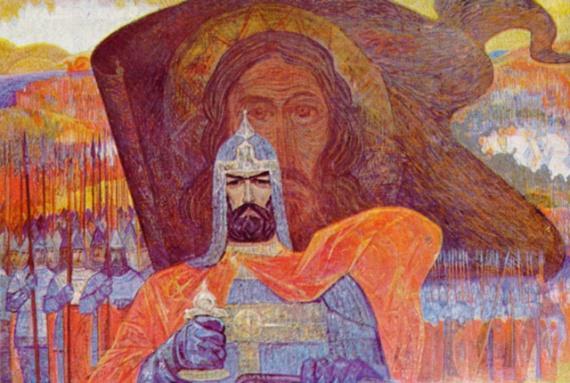

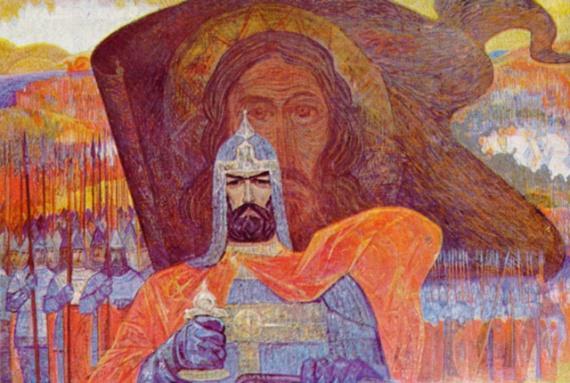

Вопрос № 104. «На поле Куликовом». Тема исторических судеб России, связей её настоящего с прошлым и будущим

В цикле Блока «На поле Куликовом» образ Вечной женственности трансформирован в образ Родины. Какой показал Блок Россию в этом цикле?

Блок показывает Россию как великую страну на перепутье между Востоком и Западом, говорит о её противоречиях, о её величии, её избранности (продолжая традиции Тютчева). Родина не мать, а жена. Речь идёт от лица лирического героя, который не отделяет свою судьбу от судьбы страны. Образ святой Руси сливается с образом Богоматери.

При подготовке первого издания своего трехтомника (1911—1912) А. Блок положил в основу общие конструктивные принципы, которые не претерпевали изменений при последующих изданиях. Структура трилогии, которую Блок назвал романом в стихах, отражала внутреннюю логику творческого развития поэта. «...Все стихи вместе — трилогия вочеловечения...» (из письма А. Белому, 6 июня 1911 г.).

Названия книг уже сами по себе являются символами:

I книга: «Ante lucem» («До света») (1898— 1900), «Стихи о Прекрасной Даме» (1901— 1902), «Распутья» (1902—1904);

II книга: «Город» (1904—1908), «Снежная маска» (1907), «Фаина» (1906—1908);

III книга: «Страшный мир» (1909—1916), «Возмездие» (1908—1913), «Ямбы» (1907— 1914), «Родина» (1907—1916).

Внимательный читатель обнаружит в этой «симфонической» системе одну развивающуюся тему-мелодию: «Я вышел «до света» в душе, с гамлетовским настроением отчаяния и пессимизма и пойду в поисках идеала через «распутья», тупики, через обольщения пленом «города» и «снежной любовью», вступлю в «страшный мир», где нет идеала, и прорвусь к пушкинским «ямбам», его оптимизму, чтобы познать то, святее которого нет, — Россию».

Тема родины относится к числу вечных в поэзии. К ней обращались художники слова во все времена. Но в творчестве А. Блока эта тема обретает особое звучание. Ведь поэт жил на рубеже веков, о себе и своих современниках он сказал: "Мы – дети страшных лет России". Предчувствие "неслыханных перемен" и "невиданных мятежей" отбрасывало особый отблеск на любовь А. Блока к России, делало ее и противоречивой, и обостренной.

В ранней поэзии А. Блока тема России не звучит как самостоятельная. Но все события его духовной жизни проходят на фоне русского пейзажа, например в стихотворении 1901 г. "Видно, дни золотые пришли...":

Видно, дни золотые пришли.

Все деревья стоят, как в сиянье.

Ночью холодом веет с земли;

Утром белая церковь вдали

И близка и ясна очертаньем.

Героиня блоковских стихов ранних лет (Прекрасная Дама) обретает черты сказочной царевны из русских сказок, жилище ее – заколдованный терем, а герой – царевич, князь, жених. Поэзию А. Блока этих лет пронизывают образы русской культуры, нередко в их романтическом облике, например в стихотворении "Ночь на новый год", возникает образ Светланы, героини баллады В. Жуковского. Мир ранней поэзии А. Блока – это мир прекрасной мечты, и этой прекрасной мечтой окутан в нем образ России.

К постижению родины подлинной, далекой от чарующей сказки, поэт шел через мотивы страшного мира. Именно в этот страшный мир попадает блоковский герой, уйдя от Прекрасной Дамы, выйдя из заповедного сада своих ранних стихов. Страшный мир в природе, где зори и звезды сменяет мир мхов, болот с хромыми лягушками, ржавых кочек и пней. Населяют эту природу диковинные существа: колдуны и косматые ведьмы, "твари весенние", чертенята, "больная русалка". Не менее страшен и облик людей, обитающих в этом мире: это носители "всемирной пошлости", живые мертвецы, как, например, в цикле стихов "Пляски смерти".

Наиболее известное стихотворение этого цикла – "Ночь, улица, фонарь, аптека...", в котором самой композицией подчеркнута полная безысходность, замкнутость жизни в страшный круг. Однако страшный мир – это не только мир вокруг поэта, это и мир в нем самом.

Так, в самом своем известном стихотворении, надолго ставшем символом поэзии А. Блока, – "Незнакомка" – лирический герой принадлежит двум мирам: миру мечты, поэзии, где все окутано дымкой тайны, а поэт – хранитель этой тайны. Но он же не отделяет себя и от низменного, пошлого мира "испытанных остряков", бездушной и мертвенной природы, в которой самое поэтичное ее явление – луна на небе – превращается в мертвый диск. Недаром заканчивается стихотворение возвращением лирического героя от мечты к реальности.

Страшный мир, созданный А. Блоком, – это тоже Россия, и высшее мужество поэта не в том, чтобы не видеть этого, а в том, чтобы видеть и принять, полюбить свою страну даже в таком неприглядном обличии. Сам А. Блок предельно открыто выразил эту свою любовь-ненависть в стихотворении "Грешить бесстыдно, непробудно...", написанном в 1914 г. В нем возникает крайне отвратительный, безмерно отталкивающий облик человека бездуховного, лавочника, вся жизнь которого – это беспробудный сон духа, даже покаяние его лишь минутно, подавая грошик в церкви, он тут же, вернувшись, обманывает на этот грош своего ближнего. Моментами стихотворение звучит почти как сатира. Герой его обретает черты символические. И тем неожиданнее и сильнее звучит финал стихотворения:

Да, и такой, моя Россия,

Ты всех краев дороже мне.

Одним из первых непосредственных обращений А. Блока к теме России как к самостоятельной стало его стихотворение 1906 г. "Русь", в котором образ Родины поражает своей многоаспектностью. Русь - это и прекрасная греза поэта, это и удивительной красоты женщина, это и нищая крестьянская страна.

Ты и во сне необычайна.

Твоей одежды не коснусь.

Дремлю — и за дремотой тайна,

И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками

И дебрями окружена,

С болотами и журавлями,

И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы

Из края в край, из дола в дол

Ведут ночные хороводы

Под заревом горящих сел.

Где ведуны с ворожеями

Чаруют злаки на полях,

И ведьмы тешатся с чертями

В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга

До крыши — утлое жилье,

И девушка на злого друга

Под снегом точит лезвее.

Где все пути и все распутья

Живой клюкой измождены,

И вихрь, свистящий в голых прутьях,

Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте

Страны родимой нищету,

И в лоскутах ее лохмотий

Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную

Я до погоста протоптал,

И там, на кладбище ночуя,

Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,

Кому я песни посвятил,

В какого бога страстно верил,

Какую девушку любил.

Живую душу укачала,

Русь, на своих просторах, ты,

И вот — она не запятнала

Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,

И в тайне почивает Русь.

Она и в снах необычайна.

Ее одежды не коснусь. 24 сентября 1906

В годы реакции, после поражения первой русской революции Блок создает проникнутые верой в будущее своей страны стихи «Россия», «О, весна, без конца и без краю...», циклы «Родина», «На поле Куликовом», «Ямбы». Их проблематика и патриотическая настроенность определили новый этап в развитии поэта.

Итогом размышлений А. Блока о судьбах своей страны стал цикл стихов "Родина", который создавался с 1907 по 1916 годы.

В цикле «Родина» воплотились раздумья поэта о прошлом, настоящем и будущем России. Центральные проблемы цикла – Россия и народ, Россия и история, особенности национального самосознания – определяют широту охвата материала и глубину проникновения в него. Образ Родины «многоликий»: Родина-женщина, Родина-возлюбленная, Родина-мать, Родина-Богородица и другие.

Здесь и размышление о Руси как о заповедной стране, хозяйка которой – сказочная княжна, которую отличает традиционный облик русской красавицы – статной, с косой. Символом этой страны становится тихий дом в густой траве, покинутый героем ради тревог и битв.

В этот цикл входит и стихотворение "На железной дороге", в чем-то перекликающееся с некрасовским "Что ты жадно глядишь на дорогу...". Здесь судьба России осмысливается через женскую судьбу, горькую и трагическую, и это тоже традиционно для русской поэзии.

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошеном,

Лежит и смотрит, как живая,

В цветном платке, на косы брошенном,

Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною

На шум и свист за ближним лесом.

Всю обойдя платформу длинную,

Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих –

Нежней румянец, круче локон:

Быть может, кто из проезжающих

Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели;

Молчали желтые и синие;

В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами

И обводили ровным взглядом

Платформу, сад с кустами блеклыми,

Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною

Облокотясь на бархат алый,

Скользнул по ней улыбкой нежною,

Скользнул – и поезд в даль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,

В пустых мечтах изнемогая...

Тоска дорожная, железная

Свистела, сердце разрывая...

Да что – давно уж сердце вынуто!

Так много отдано поклонов,

Так много жадных взоров кинуто

В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,

Вам все равно, а ей – довольно:

Любовью, грязью иль колесами

Она раздавлена – всё больно.

Одно из наиболее известных стихотворений цикла – "Россия" ("Опять, как в годы золотые..."). Стихотворение открывается реалистическим образом: «Три стертых треплются шлеи, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи...» Но простая проселочная дорога видится поэту в романтической дымке, возникая «как в годы золотые». Для стихотворения характерны романтическая приподнятость, высокий пафос. Любовь порождает веру («не пропадешь, не сгинешь ты»), и уже не серые избы видит поэт, а необоримость народного пути в будущее: «А ты все та же — лес, да поле, да плат узорный до бровей...»

Опять, как в годы золотые,

Три стертых треплются шлеи,

И вязнут спицы росписные

В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые, -

Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею

И крест свой бережно несу...

Какому хочешь чародею

Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, -

Не пропадешь, не сгинешь ты,

И лишь забота затуманит

Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одно заботой боле -

Одной слезой река шумней

А ты все та же - лес, да поле,

Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,

Дорога долгая легка,

Когда блеснет в дали дорожной

Мгновенный взор из-под платка,

Когда звенит тоской острожной

Глухая песня ямщика!..

В последних произведениях цикла "Родина" появляется новая нота, связанная с тем, что в судьбе страны наступил поворот, началась война 1914 г., все яснее звучат в стихах поэта мотивы будущей трагической судьбы России. Это ощущается в стихотворениях "Петроградское небо мутилось дождем...", "Я не предал белое знамя...", "Коршун" и других.

Коршун

Чертя за кругом плавный круг,

Над сонным лугом коршун кружит

И смотрит на пустынный луг. -

В избушке мать над сыном тужит:

"На хлеба, на, на грудь, соси,

Расти, покорствуй, крест неси".

Идут века, шумит война,

Встает мятеж, горят деревни,

А ты всё та ж, моя страна,

В красе заплаканной и древней. -

Доколе матери тужить?

Доколе коршуну кружить?

Величие России — в ее исторических свершениях, которые еще не осознаны до конца. Прошлое взывает к будущему. Романтика этого призыва звучит в цикле "На поле Куликовом". Написаны эти стих-я в 1908 г. и посвящены одному из самых значительных событий русской истории. В 1912 г. А. Блок писал: "Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди". Значение Куликовской битвы (8 сентября 1380 г.) было не столько военным, политическим, сколько духовным. И не случайно обращается к этому событию поэт в предвидении трагических лет России.

Первое стихотворения цикла:

Река раскинулась. Течет, грустит лениво

И дебрями окружена,

И моет берега,

Над скудной глиной же того обрыва

В степи грустят стога.

О, Русь моя. Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Наш путь – стрелой татарской древней воли

Пронзил нам грудь.

Наш путь – степной, наш путь – в тоске

безбрежной.

В твоей тоске, о, Русь!

И даже мглы – ночной и зарубежной –

Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами

Степную даль.

В степном дыму блеснет святое знамя

И ханской сабли сталь,

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль...

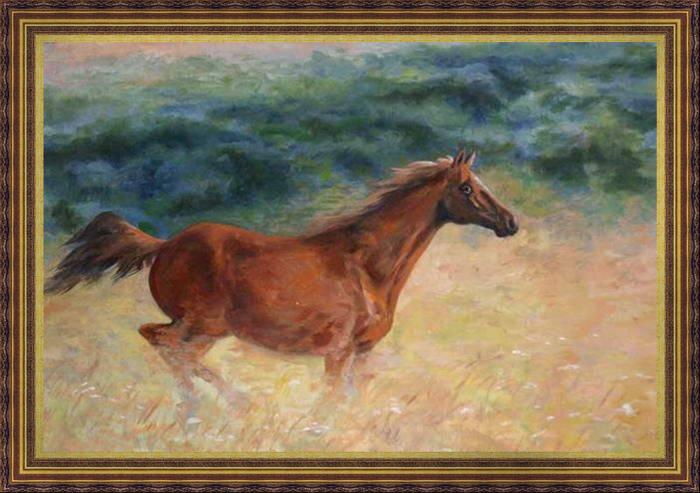

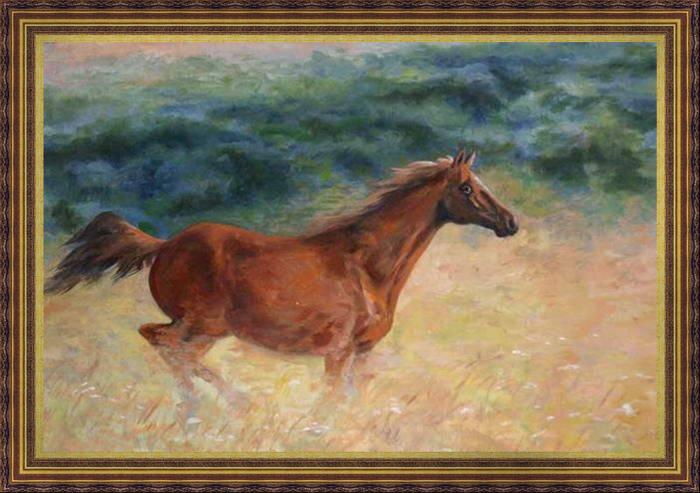

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль

И нет конца! Мелькают версты, кручи...

Останови!

Идут, идут испуганные тучи.

Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь...

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

Стихотворение посвящено осмыслению исторической судьбы России. И судьба эта пророчески описывается автором как трагическая. Символом ее становится стремительно мчащаяся степная кобылица. Возникает традиционное для поэзии осмысление единства жизни людей и жизни природы. Сами природные явления здесь окрашены в трагический кровавый цвет ("Закат в крови!").

В первом стихотворении цикла «На поле Куликовом» "Река раскинулась..." несколько раз меняется объект поэтической речи. Начинается оно как описание типично русского пейзажа, скудного и грустного, затем звучит прямое обращение к России. Надо сказать, в свое время оно многим показалось шокирующим – ведь А. Блок называет свою страну "О, Русь моя! Жена моя!". Однако в этом нет поэтической вольности, есть высшая степень единения лирического героя с Россией, особенно если учесть смысловой ореол слова "жена" в символистской поэзии. В ней он восходит к евангельской традиции, к образу величавой жены. И, наконец, в финале стихотворения возникает новый объект обращения: "Плачь, сердце, плачь...". В стихотворении А. Блок употребляет авторское "мы", размышляя о судьбах людей своего поколения. Они представляются ему трагическими, стремительное движение – это движение к гибели, вечный бой здесь не радостен, а драматичен.

Первые строфы первого стихотворения передают душевное напряжение русича, который понимает, что судьба Руси и его личная решится завтра. Поэтому пронзительны ноты не то прощания с родной землей, когда человек окидывает любовным взглядом окрестность и в этой любви к раскинувшимся просторам степи и реки черпает силы для предстоящей битвы. Не то это прозрения и тревожные предчувствия лирического героя-современника, ищущего в стойкости предков духовную опору в драмах нового века. Эта слиянность двух пластов чувствования передана рядом символов, емких по образному строю и смысловому наполнению, вписанных в пейзаж грозного трагического движения:

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль... Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль... И нет конца! Мелькают версты, кручи...

Останови! Идут, идут испуганные тучи,

Закат в крови!

Второе и третье стихотворения приближают читателя к мировосприятию русского воина, в котором есть ощущение общности судьбы со всем воинством русским и с другом:

Говорит мне друг: «Остри свой меч,

Чтоб недаром биться с татарвою,

За святое дело мертвым лечь!»

Он вспоминает мать, жену:

Перед Доном темным и зловещим,

Средь ночных полей,

Слышал я твой голос сердцем вещим

В криках лебедей.

В четвертом стихотворении цикла снова запечатлено слияние духовной сути русича и современника, при этом последний как бы унаследовал и вобрал в себя, в свою душу, тревоги. Он слышит голос далекого предка, ему передано в наследство не только глубокое патриотическое чувство (он слышит «рокот сечи И трубные крики татар»), но и тоска вместе с предугадыванием грядущих битв и трагедий.

Объятый тоскою могучей, Вздымаются светлые мысли

Я рыщу на белом коне... В растерзанном сердце моем,

Встречаются вольные тучи И падают светлые мысли,

Во мглистой ночной вышине. Сожженные темным огнем... —

так говорит о себе и павший воин, и современный человек, много испытавший и предчувствующий бесчисленные трагедии.

Эта смысловая и философская емкость символов и ассоциаций кажется бездонной глубиной, когда, вчитываясь, обнаруживаешь в поэтической строке новые и новые смыслы. Цитированная строка «Я рыщу на белом коне...» несет смысл победного движения (белый конь — конь победителя) и тут же — «Встречаются вольные тучи Во мглистой ночной вышине». Тут уже картина летящего в поднебесье всадника, как Георгия Победоносца, как воплощенной души погибшего воинства, привязанной к родной земле вечной любовью, и души поэта. «Светлые мысли В растерзанном сердце моем» не исчезли, они растворены в воздухе родины, и к душам предков взывает современный человек:

Явись, мое дивное диво!

Быть светлым меня научи!

Поэт говорит своим современникам: прошлое не ушло, оно с нами, оно учит...

Пятое стихотворение цикла «Опять над полем Куликовым...» возвращает читателя из мглы веков к современности. Знаменательно, что ему предпослан эпиграф из Вл. Соловьева.

В первой строфе А. Блок перефразирует Соловьева так, что поле Куликово осмысливается как метафора России. По той же грозной тишине, как перед битвой, по той же разлившейся мгле лирический герой узнает наступление таких же судьбоносных дней:

Но узнаю тебя, начало

Высоких и мятежных дней!

Над вражьим станом, как бывало,

И плеск и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,

Недаром тучи собрались.

Доспех тяжел, как перед боем.

Теперь твой час настал. — Молись!

Последняя строка звучит страстным и грозным предостережением.

Теме стихотворения соответствует его интонац. строй, сам темп поэтической речи. Она начинается спокойно, даже замедленно, затем темп стремительно нарастает, предложения делаются короткими, в половину, а то и в треть поэтической строки ("Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами"). Нарастают восклицательные интонации – это реализовано и на уровне синтаксическом: в коротком (всего семь строф) стихотворении семь раз автор употребляет восклицательный знак. Поэтическая речь здесь предельно взволнованна. Это ощущение создается и стиховым строем текста. Произведение написано разностопным ямбом, что придает ему особую динамичность и стремительность, передавая безудержный и страшный порыв, вечный бой, трагическое приближение к гибели.

Поэт обращается к историческому событию, но создает произведение о современности. Блока волнует общественный долг художника и гражданина, он осознает невозможность «жить покоем», идут сложные поиски нравственных идеалов — этой современной проблематике и посвящен цикл. Блока с юности волновала мысль о подвиге — вот почему ему так близок образ русского воина-патриота, отделенного пятью веками, но близкого тревогами и надеждами. Лир.чувство приобретает широкие масштабы. Идет бой за Родину, за все, что дорого в ней:

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль...

Память о подвиге былых времен становится предчувствием нового подвига:

Но узнаю тебя, начало

Высоких и мятежных дней!

Над вражьим станом, как бывало,

И плеск, и трубы лебедей...

Главный образ цикла «Родина» — путь. Поэт исследует истоки особого пути России и обращается к XIV в., к Куликовской битве, в которой он видел мистический, провиденциальный смысл, ибо битве этой покровительствовала сама Богоматерь («Ты сошла, в одежде свет струящей»). Лирический герой облачается в доспехи русского ратника:

Я — не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна.

Помяни ж за раннею обедней

Мила друга, светлая жена!

Общее дело стало глубоко личным. «Светлая жена» — это и любимая, и Россия. В третьем стихотворении цикла много слов, написанных с прописной буквы: «Тобою», «Ты», «Твой». Кто она? Его Прекрасная Дама, прошедшая с ним все круги жизненного ада, напомнившая ему о молитвенном состоянии юности и соединившая в себе и Богоматерь и Россию. В появлении этого образа есть и более глубокий смысл: испокон веков русских отличала единая вера в Заступницу и Спасительницу, с одной стороны, и в Русь, ее героический дух — с другой. Четвертое и пятое стихотворения — пророческое предсказание «высоких и мятежных дней», суровых облаков над Россией, широкого и тихого пожара.

Стихотворения А. Блока о России, прозвучавшие в те годы, когда судьба ее неуклонно приближалась к катастрофе, когда сама любовь к родине обретала внутренний драматизм, звучат сегодня удивительно современно и являют нам образец той мужественной, всевидящей преданности своей стране, которая была воспринята поэтом от лучших традиций классической русской литературы.

Лирический цикл – жанровая форма стихового единства, возникающая при объединении относительно самостоятельных лирических стихотворений в одно целое и характеризующаяся следующими признаками:

авторская заданность композиции

самостоятельность входящих в цикл стихотворений

центростремительность композиции лирического цикла

лирический характер сцепления стихотворений в цикле

лирический принцип изображения

11