Воронеж – колыбель российского флота.

Цели урока: 1. Раскрыть значение Воронежского края в создании русского флота.

2. Способствовать развитию познавательных процессов и творческого

воображения младших школьников.

3. Формировать у детей устойчивый интерес к истории

родного края.

Оборудование: портрет Петра I ; ребусы; изображения кораблей; демонстрационный материал, иллюстрирующий о кораблестроительных работах в крае; тесты;

Ход урока:

I. Эмоциональный настрой.

У нас сегодня день особый.

Вы к путешествию готовы?

По бурным рекам и морям

Вперёд – навстречу знаниям!

II. Сообщение темы путешествия.

- А на чём мы с вами отправимся в поисках исторических знаний, вы узнаете, если отгадаете загадку:

Бежит при ветре скоро

Без вёсел и мотора.

( Парусный корабль).

III. Актуализация знаний.

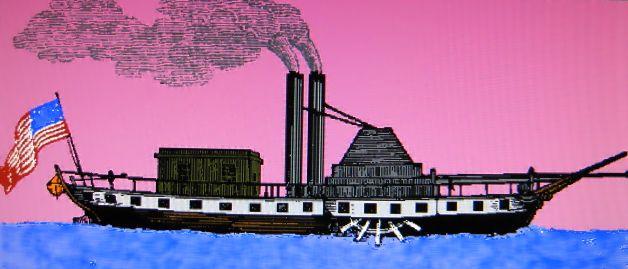

1. Логическое упражнение « Кто лишний?»

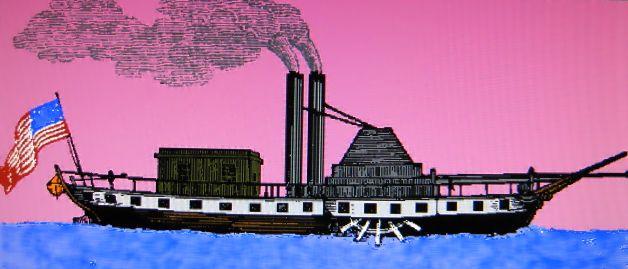

1 2 3 4

- Какое судно является лишним и почему?

( Корабль № 2, т.к., это не парусное судно).

2. « Доскажи словечко».

Сколько кораблей плывёт!

Называем это…( флот).

3. Постановка проблемного вопроса.

- А знаете ли вы, где возник русский флот?

IV. Совместное открытие нового.

1. Дидактическая игра « Угадай имя».

- Расположите эти парусники в порядке возрастания числа мачт, и вы узнаете имя основателя российского флота.

П Ё Т Р

( Русский царь Пётр I – создатель русского флота и первый флотоводец).

- С первых лет своего царствования Пётр I понял, что России необходим выход к морям.

« России нужна вода». Эти слова явились девизом его жизни.

Строительство флота самодержец решил начать в Воронеже. Он приехал в город, осмотрел местность и решил строить корабли именно здесь, чтобы овладеть на юге г.Азовом и прекратить татарские набеги.

Царь в старину нас посетил,

Его Воронеж восхитил.

Здесь корабельная сосна растёт,

Здесь полноводная река течёт,

Народ умелый здесь живёт,

И здесь построен должен флот

Петр прибыл в Воронеж 29 февраля 1696 года, он руководил строительством кораблей и сам работал на верфи. Жил Петр в небольшом двухкомнатном домике у пристани Стрелецкого лога (вблизи от пересечения улиц Софьи Перовской и Большой Стрелецкой).

К сожалению, облик Воронежа петровских времён сохранился лишь в записях и рисунках современников. Творения талантливых зодчих погибли от пожаров, а также во время Великой Отечественной войны. Уцелел лишь цейхгауз Воинский склад для хранения обмундирования, снаряжения и т. п. да каменная адмиралтейская церковь напротив. Этой Успенской церкви как бы выпала судьба указывать потомству место, где строился первый русский флот.

2. Тестирование.

- Местом зарождения азовской флотилии Воронеж стал не случайно. Прочитайте высказывания, выберите среди них те, которые характеризуют причины строительства флота в Воронеже.

3. « История глазами художника». Беседа по картине художника В.П.Криворучко.

- Строили флот 15 лет. В 1695 году была заложена судостроительная верфь ( место постройки и ремонта судов). Каждый день от зари до зари тысячи людей создавали российский флот.

Строили флот 15 лет. В 1695 году была заложена судостроительная верфь ( место постройки и ремонта судов). Каждый день от зари до зари тысячи людей создавали российский флот.

Рассмотрите репродукцию картины воронежского художника, повествующую о событиях тех лет.

- Кого мы видим на переднем плане картины?

( Петра I).

- Каким предстаёт перед нами царь?

( На картине царь энергичный, целеустремлённый. С гордостью осматривает он развернувшееся строительство. Строительная горячка, царившая в Воронеже того времени, как нельзя больше подходила деятельной натуре Петра. Художник изобразил его не в царском облачении, а в одежде мастерового, с пилой в руке. Действительно, молодой царь сам принимал активное участие в строительстве .Он часто хватался за топор или молот, отстраняя плечом оторопелых мастеровых, рубил и стучал истово, подгоняя время…)

- Как вы думаете, почему рядом с Петром изображён епископ?

( В 1682 году на территории края была образована Воронежская епархия. Её первый епископ Митрофан

(позднее канонизированный Русской Православной Церковью как святой) оказывал царю большую помощь и поддержку).

- Как художнику удалось передать масштабность строительства?

( Вокруг строящегося корабля и на берегу реки, среди несметного количества брёвен и досок, снуёт масса рабочего люда. Самую тяжёлую работу выполняли « работные люди»: вырубали и возили лес, производили погрузочно-разгрузочные, земляные и другие работы. Другую группу строителей составляли « мастеровые люди»:плотники, кузнецы, канатчики, кузнецы, столяры, мастера оружейного дела, угольного жжения и смоляного варения.)

- Какие краски использовал художник?

- Как вы считаете, какое настроение хотел передать живописец?

4. Старинное предание « Царь и плотник».

- Существует много преданий о необычном царе, например « Царь и плотник».

« Царь приезжал в Воронеж корабли строить. Сказывали, что он иногда вроде как рабочим был: сам рубил и пилил.

Созвали в Воронеже лучших плотников и всех к работе приставили. А был среди них лучший из лучших мастер. Вот начали работать, работает с ним и Пётр. А мастеру и невдомёк, что с ним работает сам царь, думал – какой-нибудь новичок из приезжих. Посмотрел он, как Пётр плотничает, и выругал его крепким словом: то не так, другое не эдак. Стал ему показывать, и Пётр быстро всё перенял.

А когда стали шабашить, он и говорит мастеру:

- Хоть ты меня крепко ругал, но я зла на тебя не имею, спасибо за науку.

Снял он со своей руки кольцо и отдал мастеру.

- Носи, - говорит, - да вспоминай, что науку царю преподал.»

5. « Корабли флота российского» .

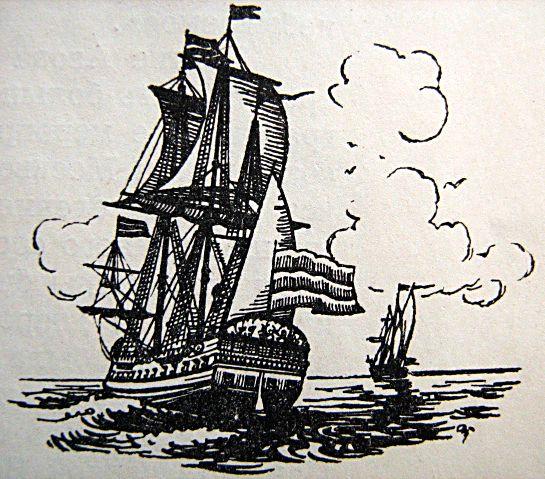

- Всего в Воронеже было построено около 200 кораблей и галер.

« Плоскодонные суда-галеры были гребными. Голландские галеры имели по 32 весла, у нас же стали делать 48. Нос у галеры узкий, длинный. На корме – рубленый домик-каюта. Галеры могли ходить и под парусами, поэтому на них устанавливались мачты. Посередине, вдоль всего судна, шёл дощатый помост, с которого матросы должны были управлять парусами.»

Плоскодонные суда-галеры были гребными. Голландские галеры имели по 32 весла, у нас же стали делать 48. Нос у галеры узкий, длинный. На корме – рубленый домик-каюта. Галеры могли ходить и под парусами, поэтому на них устанавливались мачты. Посередине, вдоль всего судна, шёл дощатый помост, с которого матросы должны были управлять парусами.»

Военные корабли-галеасы были большего размера, чем галеры, и с очень длинными вёслами. На каждое весло полагалось семь гребцов. С носа и кормы кораблей глядели жерла пушек.

Т ретьим типом военных кораблей были зажигательные суда – брандеры. Брандер снаряжался так, что мог загореться сразу и внутри и снаружи. Он наполнялся бочками и ящиками с горючим веществом, смоляными факелами. Для зажигания употреблялись длинные мешки с составом из селитры и серы. На зажжённом брандере надо было поднять паруса, наставить руль по цели и пустить пылающее судно на неприятельский флот.

ретьим типом военных кораблей были зажигательные суда – брандеры. Брандер снаряжался так, что мог загореться сразу и внутри и снаружи. Он наполнялся бочками и ящиками с горючим веществом, смоляными факелами. Для зажигания употреблялись длинные мешки с составом из селитры и серы. На зажжённом брандере надо было поднять паруса, наставить руль по цели и пустить пылающее судно на неприятельский флот.

Царь торопил рабочих и мастеров, чтобы успеть с постройкой флота к полой воде. В начале апреля 1696 года начался спуск кораблей на воду. В этот день стоял мороз, и над городом бушевала пурга со снегом. 2 апреля спустили первую галеру "Принципиум" (начало), 26 апреля первый галеас "Апостол Петр".

2 3 апреля 1696 года флот выступил в военный поход. Флотилию вёл сам царь. Турки были ошеломлены тем, что у России – доселе сухопутной державы – вдруг оказался морской флот. Вскоре Азов капитулировал, русские добились победы.

3 апреля 1696 года флот выступил в военный поход. Флотилию вёл сам царь. Турки были ошеломлены тем, что у России – доселе сухопутной державы – вдруг оказался морской флот. Вскоре Азов капитулировал, русские добились победы.

Взятие Азова окрылило Петра. Спустя некоторое время царь снова прибыл в наши края, чтобы продолжить строительство кораблей флота российского.

«Наступило время, когда уже были готовы корпус, канаты и паруса, и рабочие, трудившиеся пять месяцев над постройкой корабля по проекту его величества московского царя, увидели, что корабль уже готов, что его можно спустить на воду…» это был крупный боевой корабль, названный

« Предестинация» ( « Божье предвидение»). Этот корабль получил высокую оценку даже у иностранцев. Немало удивлялись они богатству отделки корабля. Нос его заканчивался золочёной фигурой богини. На корме была вырезана мифологическая сцена, стены кают покрыты ореховым деревом. Спуск « Предестинации» сопровождался барабанным боем и пушечными залпами. Всю ночь на реке гремела музыка, а в небе вспыхивали огненные столбы и рассыпались бесчисленные искры фейерверка.

6. Разгадывание ребусов.

- А какие красивые и гордые названия носили военные корабли!

Разгадайте ребусы и прочитайте их названия.

С

5´´ щий

5´´ щий

( « Спящий лев»).

С Ш Т ый

С Ш Т ый

( « Старый орёл»)

С ´´´´ ый

( « Старый дуб»).

От Воронежской земли

Отплывают корабли.

Поднимают якоря,

Расправляют паруса.

И плывут, плывут по речке,

Набирая полный ход,

Рассекая носом волны,

Всё вперёд, вперёд, вперёд!

VI. Закрепление изученного на уроке.

Кому принадлежат слова:

- Всякий государь, « который только сухопутные войска имеет – одну руку имеет, а который и флот имеет – обе руки имеет»? (Петру I).

Назовите дату рождения русского флота. ( 2 апреля 1696г.).

Сколько кораблей было построено в нашем крае? ( Около 200).

Почему первый русский флот носит имя Азовский? ( Под Азовом с помощью флота русские войска одержали победу).

Как назывался пятидесятивосьмипушечный корабль, выстроенный по чертежам самого царя? ( « Предестинация» - « Божье предвидение»).

Сколько лет шло строительство флота? ( 15 лет).

VII. рисунок Андреевского флага

- На мачте каждого корабля развевается флаг.

С 1712 года флагом военно-морского флота России стал Андреевский флаг. Его название связано с косым крестом, на котором распяли святого апостола Андрея. Четыре конца флага символизируют четыре моря, побережьями которых владела Россия – Азовское, Каспийское, Белое, Балтийское.

В настоящее время есть в нашем городе «молчаливый свидетель» деятельности Петра I. Это Успенская церковь на набережной Воронежского водохранилища. По традиции служители этой церкви освещали суда, построенные на Воронежской верфи.

К 300-летию Российского флота на Адмиралтейской площади летом 1996 года состоялось открытие памятника в честь этой знаменитой даты – ростральной колонны. Здесь же был сооружен своеобразный вход на площадь в виде прекрасной тройной триумфальной арки. А сама площадь с той поры превратилась в место проведения различных культурных мероприятий и торжеств.

Воронежцы всегда помнили и помнят о деятельности Петра I в Воронежском крае, о той известности, которую он принес ему в результате этой деятельности. Современный памятник Петру I был открыт 10 января 1956 года.

- Воронежцы не забыли о той роли, какую сыграл Пётр I в преобразовании нашего края.

В 1860 году на площади города на гранитном пьедестале была установлена бронзовая статуя царя. Основатель русского флота Пётр I правой рукой опирался на кольцо якоря, левой указывал в сторону Азова. Первый монумент был творением городского архитектора Александра Антоновича Кюи и скульптора Антона Евграфовича Шварца. В день открытия памятника почётный караул несли солдаты Азовского полка, который некогда прославился при штурме турецкой крепости. Вокруг пьедестала жерлами вверх были вкопаны вражеские пушки – трофеи, вывезенные по приказу царя. В композиции использовались также два якоря, один из которых – настоящий, выкованный по преданию самим Петром I. В годы Великой Отечественной войны фашисты свалили бронзовый монумент и увезли на переплавку.

Сейчас в Петровском сквере стоит новый памятник. Он установлен в 1956 году. Автором его является скульптор Н.П.Гаврилов. В своей работе он использовал посмертную маску царя, старинные гравюры и рисунки, экспонаты различных музеев. Пушки и якоря остались те же. Памятник Петру – гордость Воронежа! - В Петровскую эпоху лицо Воронежа необычайно изменилось.

VIII. Итог урока.

- Какие знания вы добыли во время нашего «плавания»?

( Русский военный парусно-гребной флот родился в Воронеже! И построен он был русскими, из русского леса, укомплектован в основном русскими солдатами и моряками).

- Воронеж, как говорят историки, едва ли не прежде других городов столкнулся с реформами Петра.

Была пущена первая лесопилка – « пильная мельница» ( до этого доски изготовлялись с помощью ручных пил), устроены магазины-склады для хранения корабельных припасов, основаны пороховые магазины. Появляются : первый каменный дом, кирпичные, суконные, канатный, пушечный заводы, оружейные мастерские.

Наиболее выдающиеся здания в городе – адмиралтейство, цитадель, цейхгауз, царский дворец, дворцы Апраксина, Головнина, Меншикова. Их строили талантливые зодчие, имена которых остались неизвестны.

Цитадель – это адмиралтейство, здание европейского типа. Его строительством руководил, по-видимому, иностранец. А строили адмиралтейство воронежские каменщики и плотники, и, как свидетельствуют старые книги, Пётр был их работой весьма доволен.

Голландский путешественник Корнелий де Бруин, посетивший Воронеж оставил такое описание цитадели:

« Цитадель сия есть четвероугольное строение, имеющее башни по четырём углам, великие жилья, и снаружи оно очень видное…Цитадель есть главный магазин, и её так называют. На ней находится великое множество пушек…Сия цитадель снабжена весьма хорошим гарнизоном так, как и окрестности города, для противоборствия набегам варваров. Верфи, или подмостки, для постройки судов находятся при самой цитадели с одного боку. Магазин же стоит на другом боку. Сей магазин есть великое строение в три этажа, из коих два первые – каменные, а третий, самый вышний, - из дерева. Он разделяется на многие покои, наполненные всеми самыми необходимыми вещами для флота…»

Здание цейхгауза было построено по образцу амстердамского арсенала. Стены фундамента имели толщину в четырнадцать футов.

В противоположность адмиралтейству и цейхгаузу, сооружённым в голландском стиле, парадный царский дворец был настоящим старорусским деревянным теремом, с богатой резьбой, с высокой крышей, со всякими хозяйственными постройками и пристройками. При постройке царского дворца впервые вместо слюды применили оконное стекло.

Улицы, где жили иностранцы - Немецкая слобода, представляли собой диковинное зрелище. Воздушные галереи швейцарских домиков перемешались с тяжёлыми крышами голландцев.

Богатые воронежцы любили пышно и пёстро одеваться. Все наряды были сшиты по дедовскому обычаю. Но при Петре многим воронежцам пришлось волей-неволей расстаться с долгополыми кафтанами и старинными телогреями. По указу царя в Воронеже работало десять портных, одевая горожан в новомодное « францужское» платье.

Некоторое время Воронеж фактически играл роль столицы. Царь со двором – здесь. Центр важнейших событий здесь. Удивительно, но факт: многие « морские» термины, должности, предприятия в России появились не на берегах моря, а в глубинном Воронеже на небольшой реке. Наряду с судостроительными верфями строились фабрики и заводы:

Кирпичные; суконные, канатный; пушечный.

Была учреждена почтовая служба. Почту доставляли ямщики ( они жили в Ямской слободе).

На одиннадцать лет раньше, чем в других городах появилась в Воронеже « цифирная»

(начальная) школа. Одной из первых в стране в Воронеже возникла школа для обучения будущих офицеров флота.

Подолгу живя в Воронеже, Пётр I очень интересовался природными богатствами края и его достопримечательностями. При Петре была проведена гидрографическая съёмка Дона, составлен и издан в Амстердаме первый атлас Дона.

Вырубая много леса на постройку судов, Пётр в то же время заботился о сбережении наиболее ценных массивов: он объявил заповедными Шипов лес, Хреновской бор и Теллермановскую рощу.

Пётр I способствовал развитию растениеводства края. Он ставил опыты по акклиматизации в Воронеже « заморских» фруктов и винограда. По указу царя воронежские крестьяне выращивали картофель, анис. На Битюге Пётр учредил учредил придворные конские заводы. Из Голландии и других стран были выписаны лошади для улучшения местной породы. Так была создана новая порода лошадей тяжеловозов – знаменитые воронежские битюги. В наш город устремились артисты, художники, архитекторы, учёные. Воронеж приобщался к большой культуре.

Строили флот 15 лет. В 1695 году была заложена судостроительная верфь ( место постройки и ремонта судов). Каждый день от зари до зари тысячи людей создавали российский флот.

Строили флот 15 лет. В 1695 году была заложена судостроительная верфь ( место постройки и ремонта судов). Каждый день от зари до зари тысячи людей создавали российский флот. Плоскодонные суда-галеры были гребными. Голландские галеры имели по 32 весла, у нас же стали делать 48. Нос у галеры узкий, длинный. На корме – рубленый домик-каюта. Галеры могли ходить и под парусами, поэтому на них устанавливались мачты. Посередине, вдоль всего судна, шёл дощатый помост, с которого матросы должны были управлять парусами.»

Плоскодонные суда-галеры были гребными. Голландские галеры имели по 32 весла, у нас же стали делать 48. Нос у галеры узкий, длинный. На корме – рубленый домик-каюта. Галеры могли ходить и под парусами, поэтому на них устанавливались мачты. Посередине, вдоль всего судна, шёл дощатый помост, с которого матросы должны были управлять парусами.»

ретьим типом военных кораблей были зажигательные суда – брандеры. Брандер снаряжался так, что мог загореться сразу и внутри и снаружи. Он наполнялся бочками и ящиками с горючим веществом, смоляными факелами. Для зажигания употреблялись длинные мешки с составом из селитры и серы. На зажжённом брандере надо было поднять паруса, наставить руль по цели и пустить пылающее судно на неприятельский флот.

ретьим типом военных кораблей были зажигательные суда – брандеры. Брандер снаряжался так, что мог загореться сразу и внутри и снаружи. Он наполнялся бочками и ящиками с горючим веществом, смоляными факелами. Для зажигания употреблялись длинные мешки с составом из селитры и серы. На зажжённом брандере надо было поднять паруса, наставить руль по цели и пустить пылающее судно на неприятельский флот. 3 апреля 1696 года флот выступил в военный поход. Флотилию вёл сам царь. Турки были ошеломлены тем, что у России – доселе сухопутной державы – вдруг оказался морской флот. Вскоре Азов капитулировал, русские добились победы.

3 апреля 1696 года флот выступил в военный поход. Флотилию вёл сам царь. Турки были ошеломлены тем, что у России – доселе сухопутной державы – вдруг оказался морской флот. Вскоре Азов капитулировал, русские добились победы.

5´´ щий

5´´ щий

С Ш Т ый

С Ш Т ый