ГБОУ РК «Кадетская школа – интернат «Крымский кадетский корпус»»

Воспитательный час 17.12.2021

«Военное творчество Некрасова Н.А.»

Алушта 2021

ТЕМА «ВОЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО НЕКРАСОВА Н.А.»

Введение

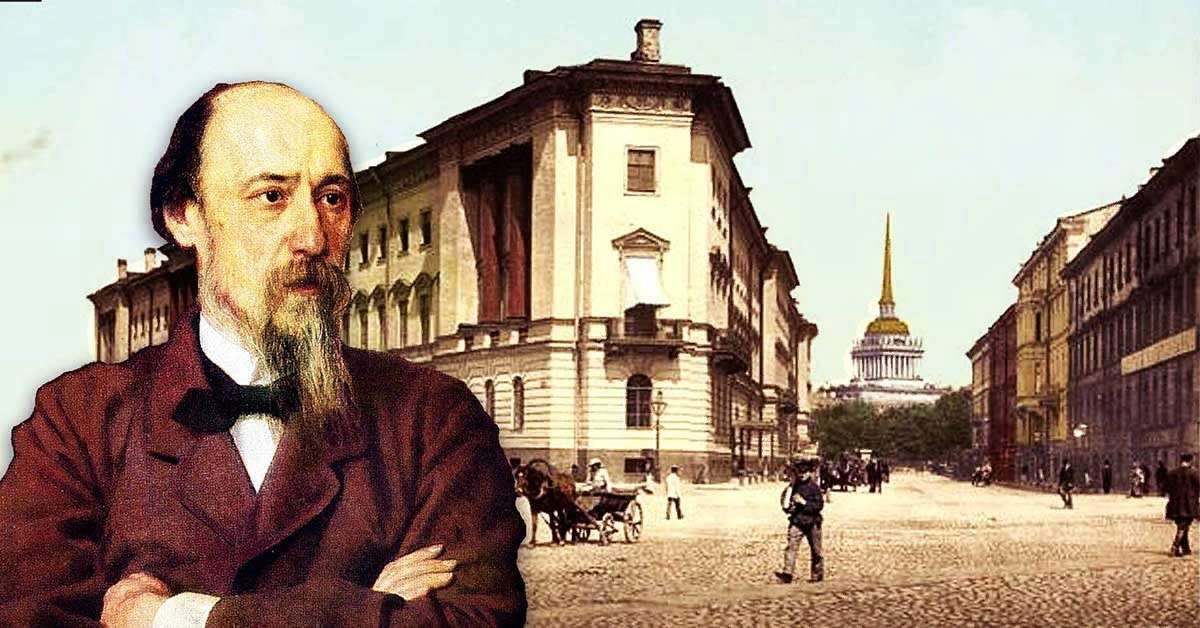

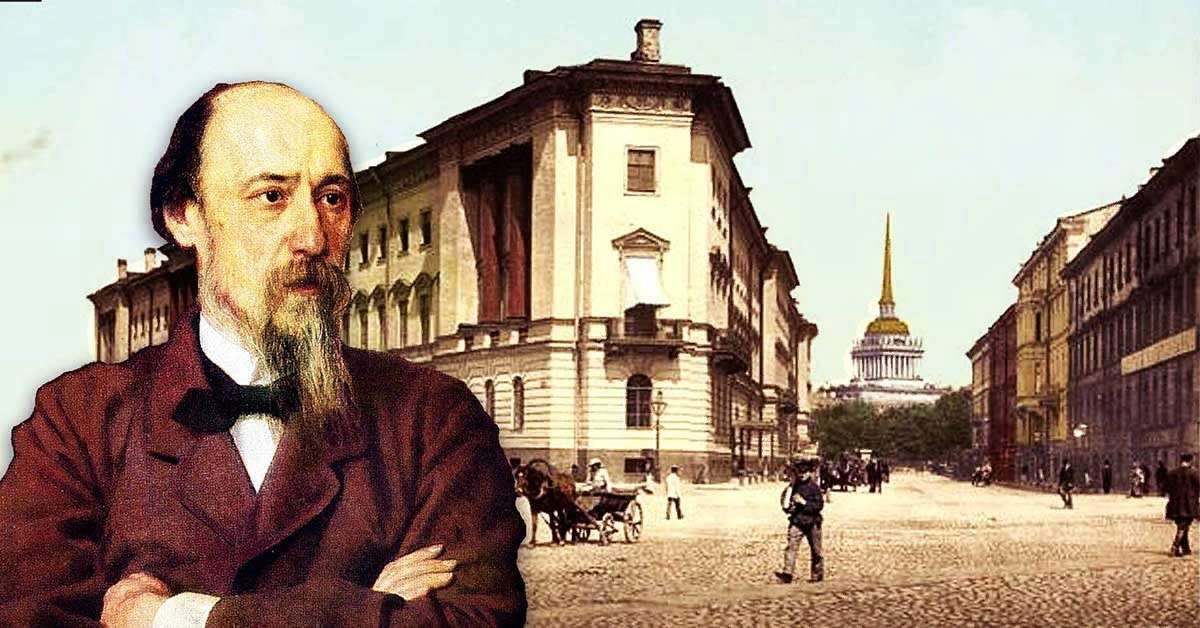

Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1877) занимает особое место в истории русской литературы и резко выделяется среди писателей-гуманистов второй половины XIX в. Его поэзия, бесспорно, связана множеством нитей с предшествующим литературным развитием и с творчеством великих современников – с Тургеневым, Фетом, Тютчевым, Достоевским, Толстым. Очевидно исключительное своеобразие Некрасова. Он не только сочувствовал народу, он отождествлял себя с ним, с крестьянской Россией, говорил от ее имени и ее языком. Он стал выразителем пробуждавшегося самосознания народных масс, и это определило идейные и художественные особенности его творчества и его поэзии.

Николай Алексеевич Некрасов главной темой своего творчества считал тему народную. Вопрос о народе был актуальным для общества некрасовской эпохи. Некрасов же имел необыкновенную черту – он относился к чужим страданиям как к собственным, горячо сопереживал униженному, бесправному народу и постоянно думал о его судьбе. Родившись в дворянской семье, поэт впитал в себя народный дух. Несчастная доля крепостного крестьянина вызывала у Некрасова даже что-то похожее на чувство вины. Он размышляет о долготерпении народа, его покорности своей доле. Боль и горечь чувствуем мы в этих стихах, видим в них правду русской действительности.

Некрасов решительно отрекся от породившей его поместной среды, с гневом и проклятием осудил прошлое своего дворянского рода. «Хлеб полей, возделанных рабами, Нейдет мне впрок», - заявил он в стихотворении 1855 г. А в конце жизни он продиктовал слова, в которых высказал ту же мысль: «Судьбе угодно было, что я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но, будучи наследником своих отцов не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли».

Стихи Некрасова имели огромный успех, все чувствовали, что появился поэт, которого еще не было на Руси. Он произнес обличительный приговор самодержавию, высказал свою любовь к народу, и светлую веру в прекрасное будущее Родины.

Лирический герой Некрасова – почти всегда человек надломленный, раздираемый внутренними противоречиями, мучимый своим несовершенством. Этот глубокий духовный конфликт самого поэта, в котором он постоянно исповедовался читателю, заставлял его искать среди предшественников и современников свой идеал, неустанно созидать высокий образ «рыцаря без страха и упрека».

То, что мы привыкли определять как «образ положительного героя, и в малой степени не передает возвышенный идеал некрасовской лирики, воплощенный то в собирательном образе Гражданина, призывающего Поэта: «на благо ближнего живи», то в образе пламенного певца, умевшего любить, ненавидя...

Образ героя в творчестве Некрасова постоянно меняется: ведь меняется время, меняется Россия, меняется и сам поэт. Особые черты обретает этот герой в пореформенную эпоху, в некрасовском творчестве 60-х годов.

Прошло совсем немного времени после проведения демократических реформ – и стало ясно: общество обмануто. И Некрасов, так поверивший было в исполнение заветных мечтаний о свободе, возвращается к прежним темам: по сути, освобождение не состоялось. Однако теперь в поэзии Некрасова, в самом его тоне звучит нечто новое: надлом, разочарование. И не только в возможности все разом изменить: переживший крушение главных своих надежд поэт сомневается в том, во имя кого жил и боролся, - в самом народе: Некрасовский герой не абстрактен, это не воплощение вечных человеческих добродетелей – он меняется в зависимости от требований эпохи, в зависимости от сиюминутных задач своего дела: «жизни во имя народа». Каков же должен быть герой теперь, когда народ увиделся Некрасову не только страдающим, но и забитым, лишенным воли к счастью, любящим собственное рабство?!

Цель работы – выделение и описание темы войны в творчестве Н.А. Некрасова.

Объект исследования: особенности темы войны, её роль в творчестве Н.А. Некрасова.

Предмет исследования: мотив война.

Задачи исследования:

- рассмотреть тему войны в литературе;

- установить природу темы войны, в творчестве Н.А.Некрасова;

- рассмотреть тему войны в произведениях Н.А. Некрасова.

Изображение бесправия и угнетения народа, страстное желание революционного освобождения его от ига крепостничества и капиталистического хищничества составляют главный пафос творчества Некрасова. Историю и современное состояние общества великий поэт революционной демократии воспринимал как борьбу. «Самый принцип борьбы и социального антагонизма определяет собой в поэзии Некрасова все его оценки...».

Вполне естествен поэтому тот большой интерес, который проявлял поэт к вопросам войны и восстания. Некрасов был современником двух войн: Крымской (1853 – 1856) и русско-турецкой (1877 – 1878), явился очевидцем в 60-х годах роста революционных выступлений в России. Проблемы, связанные с этими важнейшими явлениями общественной жизни, отражались в таких произведениях, как «Орина, мать солдатская», «14 июня 1854 года» («Великих зрелищ, мировых судеб»), «Внимая ужасам войны», «Саша», «Несчастные», «Тишина», «О поводе», «Газетная», «Балет», «Знахарка», «Коробейники», «Суд», «Дедушка», «Русские женщины», «Современники»; поэт неоднократно обращался к этим вопросам и в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Известно, что в творчестве Некрасова нашли свое отражение события войны 1812 г., но особенно много поэт размышлял о тех войнах, свидетелем которых ему пришлось быть. В марте 1854 г. издатели «Современника» обратились с ходатайством в Министерство народного просвещения о том, чтобы им разрешили «присоединить к существующим в «Современнике» отделам отдел известий военных и политических».

Мастерски применяя фольклорные приемы, Некрасов создает произведения, удивительно близкие народному духу. В стихотворениях «Несжатая полоса», «Внимая ужасам войны» и др. Некрасов правдиво и ярко показал, каким тяжелым бременем легла война на плечи народа. В поэме «Коробейники» (1861) о Крымской войне говорилось, что она «проклятая», отнимает у крестьян кормильцев, что виноват в ней царь. При всей лирической насыщенности «Коробейник» этот народный отклик на неудачную Крымскую войну, который сказался в произведении, ясно свидетельствует о широком круге явлений тогдашней жизни, захватываемых в поэме:

Подошла война проклятая

Да и больно уж лиха,

Где бы свадебка богатая –

Цоп в солдаты жениха!

Царь дурит - народу горюшко!

Точит русскую казну,

Красит кровью Черно морюшко,

Корабли валит ко дну.

Перевод свинцу да олову,

Да удалым молодцам.

Весь народ повесил голову,

Стон стоит по деревням.

В стихотворении «Осень» (1877) Некрасов дал оценку русско-турецкой войне 1877 г. Эта война воспринималась поэтом как всеобщее горе: дневное солнце кажется темным, «как в ночи», из проносящихся на заре вагонов слышны человеческие стоны, люди не в силах оставаться дома, озабоченные мыслями о своих родных и близких, отправленных на войну. Симпатизируя простым людям, Некрасов готов был разделить с ними чашу страданий, стремился в действующую армию. В письме к И. С. Тургеневу 30 июня 1855 г., будучи больным, поэт писал: «Хочется ехать в Севастополь. Ты над этим не смейся. Это желание во мне сильно и серьезно, - боюсь, не поздно ли уже будет?».

В стихотворении «Тишина» он восхищался подвигами рядовых матросов и солдат - подлинных защитников Севастополя, который в глазах поэта оставался «твердыней избранной славы»:

Народ-герой! в борьбе суровой

Ты не шатнулся до конца,

Светлее твой венец терновый

Победоносного венца!..

Три царства перед ней стояло,

Перед одной... таких громов

Еще и небо не метало

С нерукотворных облаков!

В ней воздух кровью напоили,

Изрешетили каждый дом

И, вместо камня, намостили

Ее свинцом и чугуном.

Там по чугунному помосту

И море под стеной течет.

Носили там людей к погосту,

Как мертвых пчел, теряя счет...

В стихотворении «Тишина» Некрасов воссоздал вдохновенный образ разрушенной твердыни Севастополя. Величественные события требовали ярких, гиперболически сильных сравнений, метафор. В рецензии на книгу Ив. Ваненко «Осада Севастополя, или Таковы русские», помещенной в «Современнике», Некрасов писал о том, что во всей Европе не найдется писателя, с могущего «произвесть что-либо равняющееся величию совершающихся перед нами событий». Такой книгой, по мысли издателя «Современника», могла быть только «Илиада». Из всего написанного о героической обороне Севастополя Некрасов выделял произведения Л. Н. Толстого. Поэт сильно чувствовал трагическую атмосферу Крымской войны.

Как известно, Н. Г. Чернышевский в связи с Крымской войной писал в одном из первоначальных вариантов романа «Пролог» о том, что он желает поражения царскому правительству. Это была позиция последовательного революционера-демократа, высшее проявление истинного патриотизма. Чтобы понять отношение Некрасова к войне в период Севастопольской обороны, следует помнить, что охваченная пожаром войны Россия для поэта являла образ исстрадавшегося, истекающего кровью народа. Некрасов мысленно и воочию видел «деревни и села, в которых плачут матери-старухи, жены, качающие люльку, ожидая кормильцев и защитников - отцов, братьев, сыновей... несжатые крестьянские полоски, исхудавшую скотину, неурожаи, голод».

Благородная вера Некрасова в нравственные силы народа-богатыря, определившая революционно-демократический характер его патриотизма, сказалась на личных его поэтических откликах и личных признаниях. Это видно из стихотворения «14 июня 1854 года». Об этом же он писал И. С. Тургеневу 6 октября 1854 г., то же самое мы находим и в сохранившемся стихотворном наброске:

О, не склоняй победной головы

В унынии, разумный сын отчизны.

Не говори: погибли мы, увы! –

Бесплодна грусть, напрасны укоризны.

И в дальнейшем, в ноябре 1877 г., когда под натиском русских войск пали турецкие крепости Каре и Плевна, Некрасов писал:

Так запой, о поэт! чтобы всем матерям

На Руси на святой, по глухим деревням,

Было слышно, что враг сокрушен, полонен,

А твой сын - невредим - и победа за ним,

«Не велит унывать, посылает поклон».

Ненависть поэта не только к внутренним врагам народа - эксплуататорам и угнетателям, но и к внешним - захватчикам - выливалась у него в еще большую ненависть к бюрократическому самодержавию, виновному в гибели десятков тысяч воинов-тружеников, Некрасов страстно желал гибели крепостническому строю, называл Николая I «палачом», «мстительным трусом и мучителем».

До 1874 г. в России существовала рекрутчина. Армия, созданная на основе этой системы, была армией феодально-крепостнического типа. Рекрутчина давила на податные сословия, лишая семьи их кормильцев. Тяжелое бремя рекрутчины отразилось в поэзии Некрасова, как всегда точно воспроизводящей реальные события.

В стихотворениях «Тишина», «Балет» рассказывалось о плаче жен и матерей во время рекрутских наборов. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» (гл. IV, «Доброе время — добрые песни») о рекрутском наборе говорилось как о самом страшном несчастье: «И ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни». Тема рекрутчины нашла у Некрасова дальнейшее развитие и детализацию. В этой же поэме рассказывалось, как помещик Поливанов «сбыл» в рекруты племянника Якова Верного — Гришу, надеясь сделать наложницей его невесту; несправедливо «забрили лоб» сыну Ненилы Власьевны.

В поэме «Дедушка» описано, как помещик остановил венчание и приказал сдать в солдаты деревенского парня-жениха, а его невесту взял к себе в девичью. Некрасов говорит и о том, что помещики пытались отправить в армию больных или увечных («Эй, Иван»). Крестьянским общинам и посадским людям в XIX в. разрешалось представлять в армию наемных рекрутов, однако когда они этих рекрутов нанимали, необходимость больших расходов подрывала их экономическое благосостояние («Знахарка»). Несмотря на то что стихи эти («Знахарка». — А. К.), как считал сам Некрасов в письме к Н. А. Добролюбову от 1 января 1861 г., «просто плохи, а пущены для последней строки», в них хорошо схвачена и передана одной деталью единственная возможность освободиться от рекрутчины, которая в свою очередь вела к подрыву и полному разорению крестьянского хозяйства.

Вспоминая нравы, господствовавшие в армии Александра I и Николая I, герой «Дедушки» говорит: «Ну, я как в наше-то время! Что ни начальник, то зверь». Это чисто народная оценка «начальства», и любопытно отметить, что Некрасов вложил ее в уста бывшего офицера-декабриста. Изменилось ли отношение Некрасова и его героев к «начальству» в более позднее время? После отмены крепостного права в русской армии произошли некоторые изменения: в 1864 г. были учреждены юнкерские училища, увеличено число военно-учебных заведений, введены новые правила в Николаевской академии генерального штаба. Все это привело к некоторому росту образованности офицеров. Однако перемены были несущественными. Принцип комплектования офицерского корпуса остался прежним - классовым, он приводил к обособлению офицеров в особую касту, ядро которой составляли наиболее реакционные представители дворянства. Офицер для Некрасова — это «любезник и танцор, гремящий саблей», «красивый дикарь» (из поэмы «Мать»), шулер («Газетная»). Известно, что до 1863 г. в русской армии применялись шпицрутены. Существовали и другие истязания, казалось бы, менее жестокие, на первый взгляд, но также кончавшиеся иногда смертью наказуемого. О телесных наказаниях Некрасов писал много: о них поведал возвратившийся из Сибири ссыльный (Дедушка); виртуозным мастером «драть» оказывается офицер Шалашнинов - один из персонажей поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

О жестоких наказаниях в армии мы узнаем из стихотворения Арина, мать солдатская. О том, что наказание палками перенести не легче, чем попасть под вражеские пули, пелось в «Солдатской» песне («Кому на Руси жить хорошо»): «Пули немецкие, пули турецкие, пули французские, палочки русские».

В обществе, основанном на страхе, не может быть чести. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» в главе «Последыш» разоблачалось само понятие дворянской, офицерской чести как этической категории. Сыновья «последыша» - гвардейские офицеры - в нравственном отношении оказались ниже крестьян, обманув их, не дав обещанных заливных лугов.

Все ли офицеры были такими бесчестными? Конечно, в своих произведениях Некрасов обобщал и типизировал. Мы знаем, что среди лучшей части русской интеллигенции, в том числе военной, были независимо мыслящие люди, глубоко преданные своему народу, честные и принципиальные. Таковым был, например, адмирал П.С. Нахимов, герой Севастополя, о котором Некрасов говорил, что он дорог народу [2, с.323], таков великий русский хирург Н.И. Пирогов, основоположник военно-полевой хирургии. В своей рецензии на статью «Десять дней в Севастополе», которая появилась в журнале «Московитянин», Некрасов много места уделил Н. И. Пирогову, привел слова одного из офицеров: «....когда он (Пирогов.- Л.К.) делает операцию, надо стать на колени». Поэт убежден, что эта деятельность «составит одну из прекраснейших страниц в истории настоящих событий». Некрасов отметил подлинную народность великого хирурга.

Поэт понимал, какую роль играло консервативно настроенное офицерство в сохранении самодержавия и крепостничества. Наряду с помещиками, чиновниками и представителями нарождающейся буржуазии оно представляло главную опасность для народа. По мнению поэта, офицеры современной армии не унаследовали у декабристов ни чести, ни представлений о гражданском долге. Некрасов знал, что среди гвардейских офицеров имелись люди, не брезговавшие даже исполнением жандармских функций. В 60 – 90-е годы среди либерального офицерства появилось много «любителей фразы». О встречах с подобными краснобаями-офицерами на гарнизонной гауптвахте поэт рассказывал в одном из стихотворений. Терпеть их пустые разговоры было труднее, нежели переносить сырость, голод и различные невзгоды заключения. Иные офицеры были опасны «не только врагам» («Современники», ч. II): среди них было много доносчиков и шпионов.

Народ как основная движущая сила

Рассматривая народ как основную движущую силу истории, Некрасов с большим сочувствием изображал представителей народа – солдат. Солдаты в его произведениях – это «народные типы» наряду с крестьянами, городской беднотой, строителями железной дороги, каменотесами, коробейниками, работниками. Солдат – это тот же крестьянин, одетый в военный мундир. Некрасов отчетливо осознавал, что в капиталистическом городе и солдата, и бедняка ждала одинаковая судьба:

Часто гибнут теперь; подождем –

Часовой ли замерзнет, бедняга,

Или Ванька...

(«О погоде», ч. II)

Образ вызывающего сочувствие забытого или замерзнувшего часового в русской литературе имел старую традицию. О брошенном на произвол судьбы без всякого награждения солдате писали Державин и Гоголь. У Некрасова этот образ получает дальнейшее развитие:

Ну-тка, с редута-то с первого номеру,

Ну-тка, с Георгием - по миру, по миру!

Помощник лекаря «забраковал» раны солдата, и тот не получил положенного «пенциона»:

Полного выдать не велено.

Сердце насквозь не прострелено!

Много места изображению психологии солдатской массы уделил Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Солдаты — это «люди малые»:

У нищих, у солдатиков,

Не спрашивали странники,

Как им - легко ли, трудно ли

Живется на Руси?

Солдаты шилом бреются,

Солдаты дымом греются,

Какое счастье тут?..

Встреченный крестьянами - героями поэмы старый солдат Овсянников счастлив тем, что уцелел в двадцати сражениях и в мирное время, будучи «ни сыт, ни голоден», нещадно битый палками, также не поддался смерти. Участник героической обороны Севастополя, он рассказал странникам о подвигах, совершенных рядовыми солдатами и матросами во время Крымской войны:

Только горами не двигали,

А на редуты как прыгали!

Зайцами, белками, дикими кошками.

Там и простился я с ножками,

С адского грохоту, свисту оглох,

С русского голоду чуть не подох!

(«Солдатская»)

Некрасов с присущим ему поэтическим чутьем показывает, что только простые люди могут понять страдания обиженного властями воина и помогают ему, кто чем может: «груздочками», караваем хлеба, ковшом воды:

...уж двинулся

К служивому народ.

Все дали: по копеечке,

По грошу, на тарелочках

Рублишко набрался...

Цельность характеров и душевное благородство рядовых солдат, дающиеся поэтом выразительными штрихами, еще сильнее обнажают черствость и эгоизм их офицеров. В поэме «Русские женщины» имеется примечательная в этом смысле сцена, когда княгиня Волконская на пути в Сибирь, к мужу, в одном из сел встретилась с конвоем, сопровождающим обоз с серебром. На вопрос княгини о здоровье декабристов офицер, взглянув «нахально», зло и сурово ответил:

...я их не знаю - и знать не хочу,

Я мало ли каторжных видел!..

Напротив, «какой-то» солдат нашел доброе слово и рассказал о ссыльных, что знал («Здоровы! - сказал он; - я видел их всех, живут в руднике Благодатском!..»).

Некрасов писал, что образ простого солдата должен занять в русской литературе подобающее место, и осуждал А. Бестужева-Марлинского за то, что в его произведениях солдаты и офицеры являлись «в несвойственной им мантии средневековых воинов». И как он обрадовался, прочитав повесть Л. Н. Толстого «Рубка леса»! В «Заметках о журналах за сентябрь 1855 года» Некрасов сравнивал это произведение с «Записками охотника» И. С. Тургенева, создавшего галерею народных характеров, о которых до этого не знали в русской литературе. Л. Н. Толстой, по словам Некрасова, «представляет... несколько типов русских солдат, типов, которые могут служить ключом к уразумению духа, понятий, привычек к вообще составным элементам военного сословия. Еще несколько таких очерков, и военный быт перестанет быть темною загадкою».

В этих же «Заметках» Некрасов сообщал читателям о публикации рассказа «Восемь месяцев в плену у французов», подчеркивая при этом, что автор его — «лицо новое: это армейский солдат, уроженец Владимирской губернии, города Шуи, Таторский. Под Альмой ему двумя пулями пробило руку, он попал в плен, был в Константинополе, был в Тулоне, потом возвращен уже без руки в Одессу... Рассказ его представляет несомненные признаки наблюдательности и юмора - словом, таланта... Даровита русская земля!»

В дальнейшем Некрасов продолжал публиковать в «Современнике», в литературной записи одесского литератора Н.П. Сокальского, рассказы рядовых солдат и матросов. Так появились очерки и воспоминания очевидцев - «Госпиталь в Константинополе», «Жизнь на севастопольской батарее» (рассказ матроса), «Синопское сражение...». Немало суровой правды было в этих непритязательных рассказах. «И потому-то, - справедливо заканчивает исследователь, - военные очерки и рассказы «Современника», по выражению Панаева (в письме к Толстому), с жадностью читала вся Россия».

Русский солдат, под серой шинелью которого поэт видел простого крестьянина, терпел немалое зло от различного рода хапуг - представителей поднимающейся буржуазии. Некрасов одним из первых в русской литературе поднял тему капиталистического хищничества, его предательской роли по отношению к судьбам России. В поэме «Недавние времена» рассказано о завсегдатаях клуба, которые жадно внимали новостям о ходе Крымской войны и интересовались не героическими подвигами ее участников на поле боя, а делами тех, «кто нагрел свои гнусные руки, у солдат убавляя паек». В поэме «Современники» рассказано о заводчике, который построил броненосец, камнем пошедший на дно, изготовил гранаты, поранившие своих же солдат; упомянуто о французских промышленниках, поставивших своей армии в 1871 г. во время франко-прусской войны «глиняные пули». Это последнее обстоятельство русскими читателями могло бить воспринято как намек. Ведь и в России во время Крымской войны «предприимчивые» дельцы ухитрялись посылать в действующую армию гнилые продукты, прелые шинели, вместо кремней для ружей - деревянные чурки.

Многие строки поэзии Некрасова рисуют армию как орудие государственной системы, служащее для подавления и «усмирения» народа. До Некрасова писатели почти не обращали внимания на эту карательную функцию армии в интересах самодержавно-крепостнического государства. В раннем стихотворении «Бунт» содержится описание расправы над вабунтовавшимяся крестьянами. В отрывке из «Современников» имеется намек на расстрел восставших крестьян в селе Бездна:

Путь, отечеству полезный,

Ты геройски довершил,

Ты не дрогнул перед бездной,

Ты...

Исследователи показали, что Некрасов описал здесь пир, устроенный по случаю успешного подавления восстания в селе Бездна. Ненавистью к помещикам пронизаны речи Якима Нагого и Матрены Тимофеевны в поэме «Кому на Руси жить хорошо», активным бунтарем становится Савелий - богатырь святорусский, разбойнику Кудеяру прощаются все грехи за убийство изверга - пана Глуховского. В пятой главе поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов описал дорогу, по которой едут крестьяне, акцизные чиновники и пересыльные поляки. Иногда по этой дороге проходит воинская команда для подавления крестьян, взбунтовавшихся «в избытке благодарности». Выступления крестьян жестоко подавлялись войсками, однако внутренняя логика развития образов солдат у Некрасова убеждает в том, что скоро этому наступит предел: со временем солдаты поймут, кто их враг, и станут на сторону народа. В главе «Пир на весь мир» проводится мысль о перерастании крестьянского недовольства в революцию. Однако, делая ставку на крестьянскую революцию, Некрасов не обольщался в отношении ее сроков. Через многие его стихотворения проходит тема «тишины», «спящей страны»:

Но спит народ под тяжким игом,

Боится пуль, не внемлет книгам.

О Русь, когда ж проснешься ты...

(«Несчастные»)

В стихотворении «Саша» поэт говорил о «столетиях», необходимых для того, чтобы из «раба» сделать «человека»; в «Железной дороге» выражалась уверенность в том, что русский народ проложит себе «широкую, ясную» дорогу, но до этой поры не доживет ни сам поэт, ни мальчик Ваня.

Только в конце жизни у Некрасова в песне Гриши Добросклонова звучит мысль о том, что революция назревает. До этого сознание необходимости революции и убежденность в отсутствии необходимой революционности в народе были главным противоречием мировоззрения и творчества поэта.

Кто же должен возглавить революцию? В XVIII в. А. Н. Радищев, говоря о крестьянском восстании, полагал, что военными отрядами восставших должны руководить образованные, передовые дворяне-офицеры. Но вот произошло восстание 14 декабря 1825 г. Оно закончилось поражением героической кучки офицеров-дворян, не сумевших привлечь на свою сторону народ. Некрасов создает образы «народных заступников», вышедших не из среды дворян, а из народа, - таков разночинец Гриша Добросклонов. Подобно декабристам, он может попасть в Сибирь, но это его не страшит, он верит в революцию, которая поднимет весь народ: «Рать поднимается неисчислимая, сила в ней скажется несокрушимая».

Значение поэзии Н. А. Некрасова трудно переоценить. Его стихи читали пролетарии, крестьяне и солдаты. О патриотическом воздействии поэзии великого демократа на военных хорошо рассказал Г.В. Плеханов: «Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на фронтовое ученье. Мы спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы начали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!» Эти слова, произнесенные украдкой в нескольких шагах от военного начальства, глубоко врезались в мою память...».

23 августа 1860 г. Добролюбов писал Некрасову о том, что тот обладает качествами, которые сделали Гарибальди вождем национальной революции в Италии. Он рекомендовал поэту «быть Гарибальди в своем месте». Имя Гарибальди в это время было очень популярным. Народный герой Италии, борец против феодально-абсолютистского строя и иноземного порабощения высадился в Южной Италии и 7 сентября 1860 г. с победой вступил в Неаполь. Успеху борьбы Гарибальди содействовали восстания крестьян. Некрасов выполнил завещание горячего пропагандиста идей революционной борьбы — Добролюбова. Его стихи поднимали на революционную борьбу широкие массы не только крестьян и городской бедноты, но и солдат, раскрывая им глаза на действительную сущность войны, показывая, кто является их врагом, а кто другом.

Заключение

Поэзия Некрасова явилась целой эпохой в развитии русской литературы. Его произведения оказали огромное воздействие на становление всей демократической поэзии второй половины 19 века, послужили основой для формирования целой поэтической школы, «некрасовской школы».

Творческое наследие Некрасова составляет драгоценную страницу истории русской литературы. Его произведения дороги и близки современному читателю, традиции некрасовской поэзии продолжают жить в лучших поэтических созданиях советских поэтов и сегодня.

Изображение бесправия и угнетения народа, страстное желание революционного освобождения его от ига крепостничества и капиталистического хищничества составляют главный пафос творчества Некрасова. Историю и современное состояние общества великий поэт революционной демократии воспринимал как борьбу. «Самый принцип борьбы и социального антагонизма определяет собой в поэзии Некрасова все его оценки...».

Вполне естествен поэтому тот большой интерес, который проявлял поэт к вопросам войны и восстания. Некрасов был современником двух войн: Крымской (1853 – 1856) и русско-турецкой (1877 – 1878), явился очевидцем в 60-х годах роста революционных выступлений в России. Проблемы, связанные с этими важнейшими явлениями общественной жизни, отражались в таких произведениях, как «Орина, мать солдатская», «14 июня 1854 года» («Великих зрелищ, мировых судеб»), «Внимая ужасам войны», «Саша», «Несчастные», «Тишина», «О поводе», «Газетная», «Балет», «Знахарка», «Коробейники», «Суд», «Дедушка», «Русские женщины», «Современники»; поэт неоднократно обращался к этим вопросам и в поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Известно, что в творчестве Некрасова нашли свое отражение события войны 1812 г., но особенно много поэт размышлял о тех войнах, свидетелем которых ему пришлось быть. В марте 1854 г. издатели «Современника» обратились с ходатайством в Министерство народного просвещения о том, чтобы им разрешили «присоединить к существующим в «Современнике» отделам отдел известий военных и политических».

Мастерски применяя фольклорные приемы, Некрасов создает произведения, удивительно близкие народному духу.

Список используемой литературы

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия Некрасов Н.А. www.km.ru, 2002.

Иванов, Г.В. Николай Алексеевич Некрасов [Текст] / Г.В.Иванов, Л.С.Калюжная // Сто великих писателей. – М., 2007. – С.287 - 292.

Кузьмин А.И., «Героическая тема в русской литературе» Изд-во «Просвещение», М., 1974 г.

Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (40 – 60-е годы) [Текст]: Учеб. пособ. для вузов /Юрий Иванович Минералов - М.: Высш. шк., 2003. -301 с.

Некрасов Н.А. Стихотворения Ставропольское издательство, 1975.

Произведения школьной программы в кратком изложении Некрасов Н.А. с 206-207 М., Родин и компания, изд-во Аст,1998.

Чуковский К.И. Некрасов Н.А. в кн. Некрасова Н.А. Стихи для детей с 3-12 М., «Детская литература»,1972.

Чуковский К.И. Некрасов Н.А. в кн. Некрасова Н.А. Стихотворения с 3-30.

Якушин, Николай Иванович. Некрасов в школе [Текст]: Книга для учителей / Николай Иванович Якушин. - М.: ДРОФА, 2004. - 315 с.: ил. - (Писатель в школе).

Руководитель занятия: