«Специальность – или смысл жизни?» Международный день гражданской авиации

ЦЕЛЬ : Познакомить воспитанников с историей возникновения праздника День гражданской авиации. Прививать детям интерес, любовь и уважение к людям смелых, отважных профессий – лётчиков и космонавтов.

Задачи:

- способствовать углублению знаний о развитии гражданской авиации в России, о профессиях людей, обеспечивающих работу гражданских самолетов.

- развивать интерес к профессиональным праздникам России, развивать умение объяснять значение пословиц и поговорок о данной отрасли авиации.

- прививать чувство патриотизма к Родине, уважение к людям разных профессий, воспитывать гордость за нашу страну.

Оборудование: Ноутбук, экран, карточки с пословицами и поговорками, картинки и фотографии по тематике мероприятия.

Использованная литература : ресурсы интернета: videouroki.net›, ped-kopilka.ru

Самолеты и вертолеты, некогда являвшиеся чудом техники, сегодня превратились в обычный вид транспорта, совершающий маршруты по различным направлениям. Столь значимое для нашей страны событие воплотилось в дате 7 декабря – в этот день Россия отмечает День гражданской авиации

Люди каких профессий отмечают этот праздник? (Ответы детей.)

Пилоты, стюардессы, механики, обеспечивающие работу воздушных лайнеров, принимают поздравления вот уже более 90 лет. Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

П ервый воздушный межнациональный коридор в Советском Союзе был открыт 1 мая 1922 года. Он соединял Москву и Кенигсберг. В 1926 году его продлили до Берлина.

ервый воздушный межнациональный коридор в Советском Союзе был открыт 1 мая 1922 года. Он соединял Москву и Кенигсберг. В 1926 году его продлили до Берлина.

Гражданскую авиацию используют для транспортировки людей, багажа, животных, грузов и почтовых отправлений (писем, бандеролей, посылок и пр.); в сельском хозяйстве, геологоразведке; при выполнении высотных монтажных работ; в обеспечении научных экспедиций; при контроле лесных массивов от вырубки; для медицинской помощи (доставка врачей и лекарств, транспортировка больных); для проведения научных экспериментов; в учебных, просветительских и спортивных целях.

7 декабря свой профессиональный праздник отмечают не только пилоты, штурманы, бортмеханики и стюардессы. Работники конструкторских бюро, диспетчеры, заправщики и другие — все, кто причастен к работе наземного подразделения авиации.

В этот день в 1944 году 52 страны подписали «Чикагскую конвенцию». Этим соглашением учредили международную организацию цивильной авиации (ИКАО). Спустя несколько лет эта организация стала специализированным агентством ООН. Благодаря ИКАО для стран-участниц разработали международные стандарты.

Праздник в честь гражданской авиации начали отмечать спустя 52 года после подписания конвенции. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН при поддержке правительства Канады и организации цивильной авиации назначила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.

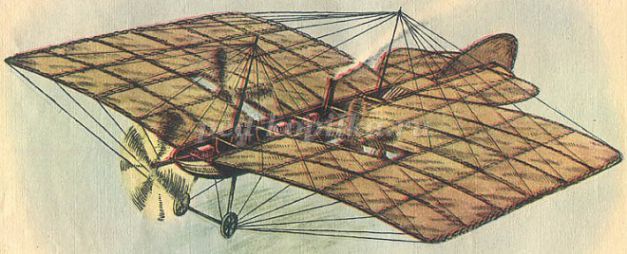

Е ще совсем не давно, в конце 20 века, можно было встретить пожилых людей, которые когда – то своими глазами видели полеты первых в мире самолетов. Авиация развивалась удивительно быстро. Всего за несколько десятилетий (для истории – мгновение) она прошла от неуклюжих, похожих на воздушных змеев «этажерок», с трудом отрывавшихся от земли и не рисковавших вылететь за пределы аэродрома, до мощных машин, штурмующих небывалые высоты и скорости.

ще совсем не давно, в конце 20 века, можно было встретить пожилых людей, которые когда – то своими глазами видели полеты первых в мире самолетов. Авиация развивалась удивительно быстро. Всего за несколько десятилетий (для истории – мгновение) она прошла от неуклюжих, похожих на воздушных змеев «этажерок», с трудом отрывавшихся от земли и не рисковавших вылететь за пределы аэродрома, до мощных машин, штурмующих небывалые высоты и скорости.

Гордые крылья нашей страны в эти годы создавали тысячи людей. Смелые инженерные идеи воплощались в самолетах Игоря Сикорского, Андрея Туполева, Сергея Ильюшина, Александра Яковлева и других конструкторов. Мир рукоплескал отважным русским пилотам – Петру Нестерову, Валерию Чкалову, Михаилу Громову. Во время Великой Отечественной войны прогремела слава непобедимых асов – Ивана Кожедуба и Александра Покрышкина. Имена выдающихся авиаконструкторов и летчиков стали легендарными, их открытия и подвиги навсегда вписаны в историю отечества. Легендарными называют и самые знаменитые самолеты, которые прославились в воздушных боях и на мирных трассах. Об этих людях и этих самолетах мы поведем рассказ.

А.Ф. Можайский

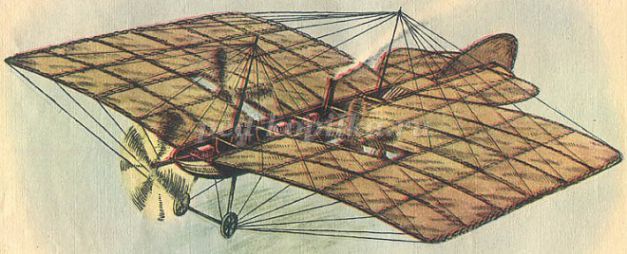

Двадцатого июля 1882 года на большой поляне в Красном Селе под Петербургом собралась толпа, привлеченная необычайным зрелищем. Люди с удивлением разглядывали диковинный аппарат. Его корпус по форме наполнил лодку, снабженную двумя прямоугольными крыльями и хвостом, похожим на корабельный киль. На носу лодки и в прорезях крыльев располагались винты. В действие их должны были приводить две паровые машины.

Так выглядела «Жар – птица» - первый в мире самолет, созданный офицером русского флота, контр – адмиралом Александром Федоровичем Можайским (1825 – 1890)

Возможность создания летательного аппарата тяжелее воздуха Можайский начал исследовать еще в 1856 году и посвятил этой цели всю дальнейшую жизнь. Он изучал строение крыльев птиц, их способность к парящему полету, исследовал работу воздушных винтов. В отличие от многих изобретателей того времени, пытавшихся строить летательные аппараты с машущими крыльями, Можайский твердо стал на путь создания машины с неподвижным крылом. Для своего самолета он приспособил паровые двигатели мощностью 20 и 10 лошадиных сил – ничего более совершенного в то время не было.

В первом испытательном полете Можайский хотел участвовать сам, но ему тогда было уже 57 лет, и пилотом решили назначить его помощника – техника И.Н. Голубева. Самолет, разбежался, подпрыгнул с небольшого трамплина, пролетел несколько метров по прямой и приземлился, повредив при посадке крыло. Небольшая авария не испортила общее впечатление: это был хотя и очень непродолжительный, но самый первый полет человека на аэроплане.

Проект русского изобретателя на десятилетие определил его эпоху. У конструкции Можайского были все пять основных частей современного самолета – моноплана: корпус, взлетно – посадочное устройство, хвостовое оперение, подвижные рули крена и поворота для управления аппаратом в воздухе.

Д ля своего второго самолета Можайский сконструировал паровые двигатели общей мощностью 50 лошадиных сил. Американским изобретателям братьям Райт удалось создать бензиновый двигатель такой же мощности только через 20 лет. Александр Федорович хотел продолжить свои исследования, но денег на это у него не было, а когда он обратился за поддержкой к чиновникам, ему в помощи отказали. Императору Александру III доложили, что строить в России летательные аппараты тяжелее воздуха опасно: «Вдруг им какой – нибудь злой революционер воспользуется и на Вашу священную особу с неба посягнет!»

ля своего второго самолета Можайский сконструировал паровые двигатели общей мощностью 50 лошадиных сил. Американским изобретателям братьям Райт удалось создать бензиновый двигатель такой же мощности только через 20 лет. Александр Федорович хотел продолжить свои исследования, но денег на это у него не было, а когда он обратился за поддержкой к чиновникам, ему в помощи отказали. Императору Александру III доложили, что строить в России летательные аппараты тяжелее воздуха опасно: «Вдруг им какой – нибудь злой революционер воспользуется и на Вашу священную особу с неба посягнет!»

О расчетах Можайского вспомнили в начале 20 века. Его опыт очень пригодился инженерам и конструкторам Балтийского завода, которые в 1913 году создали первый в мире тяжелый самолет «Русский витязь».

Александр Федорович Можайского, одного из зачинателей русской авиации, помнят в нашей стране. Его имя присвоено Военно – космической академии в Санкт – Петербурге.

Первые русские летчики

Летчик М.Н. Ефимов

Первые самолеты в небе появились в начале 20 века. Это были иностранные машины, своих конструкторов у нас тогда не было. Не было и своих пилотов, поэтому на самолетах летали иностранцы.

В 1909 году группа русских добровольцев, мечтавших стать авиаторами, поехала во Францию. В эту группу входил Михаил Ефимов (1881 – 1919). Он стал первым русским летчиком, который получил диплом пилота – авиатора.

Вернувшись на родину, Ефимов 8 марта 1910 года поднял в воздух биплан конструкции Фармана. Это был первый полет русского летчика в России. В этот день Михаил Никифорович побил мировой рекорд продолжительности полета с пассажиром, установленный американцем Орвиллом Райтом. В течении 1910 года на международных авиационных турнирах в Вероне, Будапеште, Руане, Реймсе Ефимов занимал первые места в соревнованиях по дальности и продолжительности полетов, грузоподъемности и точности посадки.

Летчик Сергей Исаевич Уточкин, 1911 г.

Вторым русским летчиком считается Сергей Уточкин (1876 – 1916). Замечательный спортсмен, знаменитый велосипедист, боксер и мотоциклист, он оказался талантливым авиатором – самоучкой. Уже через неделю после полета Михаила Ефимова Уточкин, подражая ему, сел в самолет и успешно п однял его в воздух. А когда в Петербурге проходила авиационная неделя, свое мастерство вместе с Ефимовым и Уточкиным продемонстрировал еще один русский летчик – Николай Попов (1878 – 1930).

однял его в воздух. А когда в Петербурге проходила авиационная неделя, свое мастерство вместе с Ефимовым и Уточкиным продемонстрировал еще один русский летчик – Николай Попов (1878 – 1930).

К осени 1910 года в России было уже 33 летчика, по количеству пилотов она заняла второе место после Франции. Но дело не только в количестве. С самого начала наши летчики стремились доказать, что они летают не хуже опытных иностранцев. В то время полет хрупкого, похожего на этажерку аэроплана даже на расстояние 10 километров считается огромным достижением, а Ефимов и Уточкин в 1910 году пролетели вдвоем больше – 20 километров из Петербурга в Кронштадт.

Русский летчик Г.В. Алехнович

Русский летчик Г.В. Алехнович

На следующий год Глеб Алехнович совершил 30 километровый перелет по маршруту Петербург – Гатчина.

Каждый год приносил новые достижения, и летчиков становилось все больше. Их готовили авиашколы в Петербурге, Москве, Одессе, Севастополе.

Тайна записной книжки

Весной 1910 года в Санкт – Петербурге прошел Всероссийский авиационный праздник. На нем были зафиксированы первые рекорды нашей авиации: продолжительность полета – 2 часа 24 минуты 36 секунд; высота – 1260 метров; скорость – 96 км/ час; грузоподъемность – 210 килограммов. Сегодня эти результаты кажутся очень скромными, но для того времени это был настоящий прорыв в покорении воздушного океана.

Самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец»

И

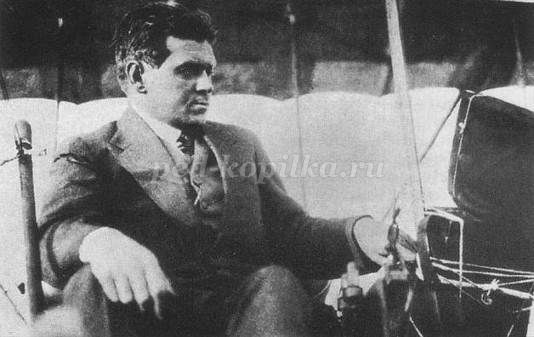

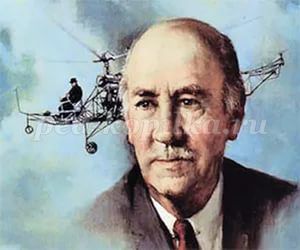

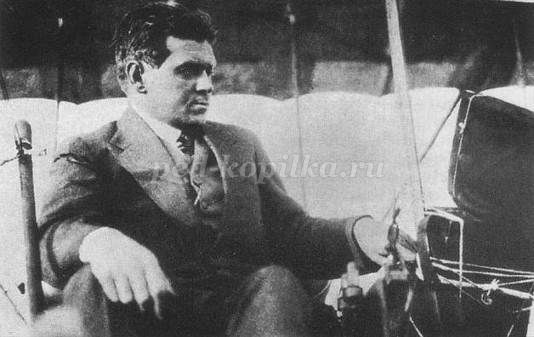

Сикорский на борту "Русского витязя"

Необычная машина появилась в российском небе в 1913 году. Это был первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь» конструкции молодого инженера из Санкт – Петербурга Игоря Сикорского. Он поражал невиданными по тем временам размерами: длина – 20 метров, размах крыльев – 27 метров, вес с полной нагрузкой – почти пять тонн. До этого в самолетах помещалось не более двух человек, а «Русским витязем» управлял экипаж из трех авиаторов, и было еще четыре пассажирских места.

Самолет вел сам Сикорский. В августе 1913 года он поднял на «Русском витязе» 8 человек и летал с ним 1 час 54 минуты. Это был выдающийся результат.

"

Еще больше поразил современников следующий самолет Сикорского – «Илья Муромец», который побил все мировые рекорды длительности и высоты полета. Летом 1914 года Сикорский вместе со своими коллегами – авиаторами совершил на нем сверхдальний для того времени перелет из Петербурга в Киев и обратно.

Четырехмоторный «Илья Муромец» стал первым в мире пассажирским самолетом. Он впервые в истории авиации был оснащен отдельным от кабины комфортабельным салоном, спальными комнатами и даже ванной с туалетом. На «Муромце» имелось отопление (выхлопными газами двигателей) и электрическое освещение. По бортам самолета располагались выходы на крылья. Газеты тогда писали, что «по крыльям воздушного корабля во время полета можно прогуляться, не нарушая при этом равновесия аппарата. Остановка даже двух моторов не заставляет еще аппарат непременно спуститься. Он может продолжать полет с двумя работающими моторами». Для того времени все это было совершенно новым, невиданным и производило огромное впечатление на участников и очевидцев полетов.

В декабре 1913 года на «Муромце» был установлен мировой рекорд грузоподъемности – 1100 килограммов (на 447 килограммов больше прежнего рекорда). Через два месяца Сикорский поднял на своем самолете 16 пассажиров и заодно прихватил аэродромного любимца – пса Шкалика; общий вес нагрузки составил 1290 килограммов.

Во время Первой мировой войны из «Муромцев» была сформирована первая в мире эскадра (отряд) тяжелых бомбардировщиков. На каждом самолете установили по две полуавтоматические пушки и по три пулемета. Переоборудованный «Муромец» вместо пассажиров мог нести бомбы весом от 80 до 240 килограммов. За всю войну эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских самолетов, потеряв при этом лишь одного «Муромца» непосредственно в боях с вражескими истребителями.

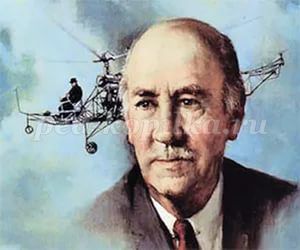

Игорь Сикорский после революции 1917 года уехал в США и приобрел там всемирную известность как создатель пассажирских самолетов – амфибий для дальних линий и – особенно – вертолетов. Его даже назвали «мистер Вертолет». При этом сам Сикорский считал вертолеты, прежде всего не военной машиной, а транспортным средством, необходимым для промышленности и спасения людей во время стихийных бедствий. Конструктор однажды подсчитал, что его вертолетами было спасено 50 000 жизней.

Современные русские витязи.

Самолеты Су - 27 пилотажной группы русские витязи

Пётр Нестеров

Петр Николаевич Нестеров

Пётр Николаевич Нестеров родился в 1887 году. Он был артиллерийским офицером, служил на Дальнем Востоке. Уже тогда он понял, что авиация будет играть большую роль в военном деле, и добился перевода сначала в воздухоплавательную роту, где в совершенстве освоил полеты на воздушном шаре, а затем в Гатчинскую школу летчиков – одну из первых в России.

Пётр Николаевич Нестеров родился в 1887 году. Он был артиллерийским офицером, служил на Дальнем Востоке. Уже тогда он понял, что авиация будет играть большую роль в военном деле, и добился перевода сначала в воздухоплавательную роту, где в совершенстве освоил полеты на воздушном шаре, а затем в Гатчинскую школу летчиков – одну из первых в России.

В то время во всем мире брали пример с французских летчиков. А те считали, что поворот самолета даже с небольшим креном (5 – 7 градусов) очень опасен. Такие повороты были запрещены. По инструкции, разворачиваться надо было «блюдечком», то есть строго в горизонтальной плоскости, хотя при выполнении такого разворота самолет всегда заносило, примерно как сани на скользкой дороге.

В то время во всем мире брали пример с французских летчиков. А те считали, что поворот самолета даже с небольшим креном (5 – 7 градусов) очень опасен. Такие повороты были запрещены. По инструкции, разворачиваться надо было «блюдечком», то есть строго в горизонтальной плоскости, хотя при выполнении такого разворота самолет всегда заносило, примерно как сани на скользкой дороге.

Однажды во время учебного полета Нестеров сделал поворот, резко наклонив самолет. Все получилось, однако на земле ему объявили выговор за нарушение правил пилотирования. Но вскоре летчик доказал свою правоту. В полете загорелся бензин в карбюраторе его самолета, мотор остановился. Казалось, катастрофа неминуема, решение нужно было принять за доли секунды. Если бы Нестеров действовал по французской инструкции, он неминуемо упал бы на жилые дома, окружившие летное поле. Но он смело заложил крутой вираж и спланировал на аэродром. Все кто видел этот маневр, были ошеломлены. Никто еще не выполнял ничего подобного.

Новые приемы пилотирования Нестеров осваивал не для того, чтобы удивлять публику. Он готовился к будущим боям, понимая, что успешный воздушный маневр – залог победы. При этом Нестеров никогда не рисковал понапрасну, всегда просчитывал то, что потом показывал в воздухе. Они внимательно изучал труды выдающегося теоретика авиации, создателя аэродинамики – науки о полетах воздушных аппаратов Николая Егоровича Жуковского (1847 – 1921), вел с ним переписку.

Точно был просчитан и самый знаменитый полет Нестерова, во время которого он впервые в мире выполнил «мертвую петлю».

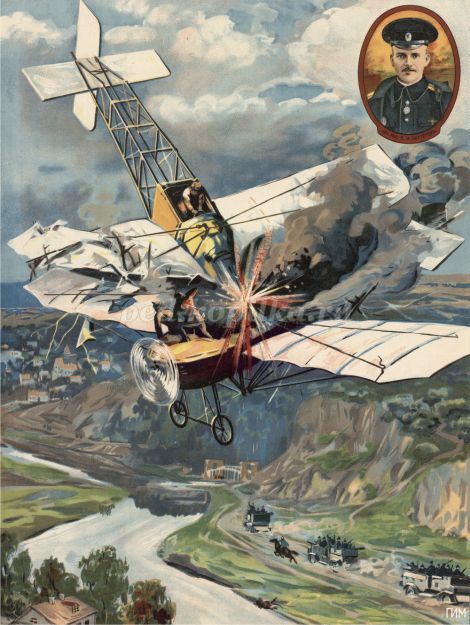

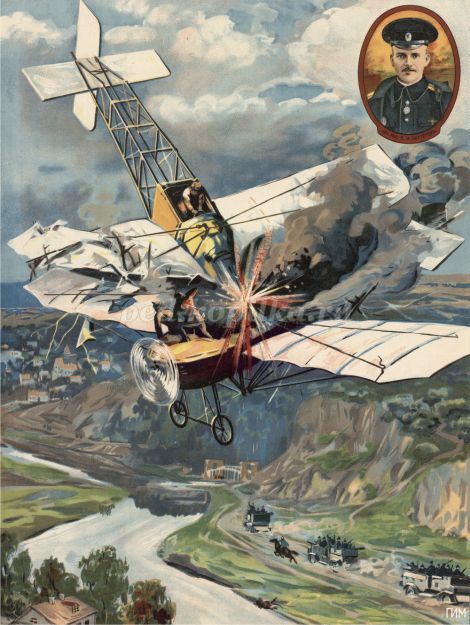

Подвиг штабс - капитана Нестерова

Одного хочу лишь я,

Свою петлю осуществляя:

Чтобы эта «мертвая петля»

Была бы в воздухе живая.

Не мир хочу я удивить,

Не для забавы иль задора,

А вас хочу лишь убедить,

Что в воздухе — везде опора...

Это произошло 27 августа 1913 года в Киеве. Летчик был уверен в успехе. Подняв свой «ньюпор» на 100 0 метров, он начал разгонять его в пикирующем полете. На высоте 600 метров Нестеров перевел самолет в режим набора высоты, поставив его носом вверх. Дойдя до верхней точки, машина легла на спину, а затем полетела носом вниз, замкнув петлю. Весь маневр занял не более восьми секунд. Присутствующие на аэродроме встретили смелого авиатора бурными аплодисментами. Только начальство опять было недовольно. Нестерова даже хотели посадить под арест за то, что он «без разрешения рисковал собой и казенным имуществом». Но его поддержали передовые русские ученые во главе с Жуковским, а летчики стали учиться летать по – нестеровски.

В 1913 – 1914 годах Нестеров совершил несколько дальних перелетов, в том числе по маршрут Киев – Санкт – Петербург. За восемь часов его самолет пролетел 1250 километров и благополучно приземлился в Гатчине. Это был мировой рекорд дальности и продолжительности полета.

Когда началась Первая мировая война, штабс – капитан Нестеров стал воздушным разведчиком. Однажды он заметил три самолета противника над позициями русских войск. Они готовились сбросить бомбы. На самолете Нестерова не было никакого вооружения, но он смело пошел на сближение, настиг тяжелый вражеский «Альбатрос» и, набрав высоту, сверху ударил по нему колесами своей машины. Это был первый в мире воздушный таран. «Альбатрос» камнем рухнул на землю. Героически погиб и Пётр Николаевич Нестеров – его самолет был сильно поврежден и при падении разбился. Никто из немецких, английских и французских летчиков не рискнули во время той войны повторить подвиг русского пилота.

Во всем мире Пётр Николаевич Нестеров призван основоположником высшего пилотажа. Кубком имени П.Н. Нестерова Международная авиационная федерация награждает победителя первенства мира по высшему пилотажу. Одной из самых почетных государственных наград для российских авиаторов стала медаль Нестерова, учрежденная Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года.

Во всем мире Пётр Николаевич Нестеров призван основоположником высшего пилотажа. Кубком имени П.Н. Нестерова Международная авиационная федерация награждает победителя первенства мира по высшему пилотажу. Одной из самых почетных государственных наград для российских авиаторов стала медаль Нестерова, учрежденная Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года.

О громная толпа собралась 10 июля 1911 года вокруг Комендантского аэродрома в Петербурге. Вскоре послышался треск моторов и один за другим в небо начали взлетать аэропланы. Они брали курс на юг. Публика бурно аплодировала авиаторам.

громная толпа собралась 10 июля 1911 года вокруг Комендантского аэродрома в Петербурге. Вскоре послышался треск моторов и один за другим в небо начали взлетать аэропланы. Они брали курс на юг. Публика бурно аплодировала авиаторам.

Так начался первый перелет по маршруту Санкт – Петербург – Москва. Его участники должны были следовать по определенному маршруту, обязательно пролетая над контрольными пунктами. Самолеты шли на небольшой высоте (200 – 300 метров), со скоростью 50 – 100 км/ час. Никаких приборов на этих «летающих этажерках» не было, пилоты ориентировались по местности.

Единственным участником перелета, который достиг цели, был Александр Васильев. Он побил мировой рекорд скорости и дальности, принадлежавший до этого французскому пилоту Бомону, пролетев за девять с половиной часов почти 670 километров.

Итог занятия.

ервый воздушный межнациональный коридор в Советском Союзе был открыт 1 мая 1922 года. Он соединял Москву и Кенигсберг. В 1926 году его продлили до Берлина.

ервый воздушный межнациональный коридор в Советском Союзе был открыт 1 мая 1922 года. Он соединял Москву и Кенигсберг. В 1926 году его продлили до Берлина. ще совсем не давно, в конце 20 века, можно было встретить пожилых людей, которые когда – то своими глазами видели полеты первых в мире самолетов. Авиация развивалась удивительно быстро. Всего за несколько десятилетий (для истории – мгновение) она прошла от неуклюжих, похожих на воздушных змеев «этажерок», с трудом отрывавшихся от земли и не рисковавших вылететь за пределы аэродрома, до мощных машин, штурмующих небывалые высоты и скорости.

ще совсем не давно, в конце 20 века, можно было встретить пожилых людей, которые когда – то своими глазами видели полеты первых в мире самолетов. Авиация развивалась удивительно быстро. Всего за несколько десятилетий (для истории – мгновение) она прошла от неуклюжих, похожих на воздушных змеев «этажерок», с трудом отрывавшихся от земли и не рисковавших вылететь за пределы аэродрома, до мощных машин, штурмующих небывалые высоты и скорости. ля своего второго самолета Можайский сконструировал паровые двигатели общей мощностью 50 лошадиных сил. Американским изобретателям братьям Райт удалось создать бензиновый двигатель такой же мощности только через 20 лет. Александр Федорович хотел продолжить свои исследования, но денег на это у него не было, а когда он обратился за поддержкой к чиновникам, ему в помощи отказали. Императору Александру III доложили, что строить в России летательные аппараты тяжелее воздуха опасно: «Вдруг им какой – нибудь злой революционер воспользуется и на Вашу священную особу с неба посягнет!»

ля своего второго самолета Можайский сконструировал паровые двигатели общей мощностью 50 лошадиных сил. Американским изобретателям братьям Райт удалось создать бензиновый двигатель такой же мощности только через 20 лет. Александр Федорович хотел продолжить свои исследования, но денег на это у него не было, а когда он обратился за поддержкой к чиновникам, ему в помощи отказали. Императору Александру III доложили, что строить в России летательные аппараты тяжелее воздуха опасно: «Вдруг им какой – нибудь злой революционер воспользуется и на Вашу священную особу с неба посягнет!»

однял его в воздух. А когда в Петербурге проходила авиационная неделя, свое мастерство вместе с Ефимовым и Уточкиным продемонстрировал еще один русский летчик – Николай Попов (1878 – 1930).

однял его в воздух. А когда в Петербурге проходила авиационная неделя, свое мастерство вместе с Ефимовым и Уточкиным продемонстрировал еще один русский летчик – Николай Попов (1878 – 1930). Русский летчик Г.В. Алехнович

Русский летчик Г.В. Алехнович

Пётр Николаевич Нестеров родился в 1887 году. Он был артиллерийским офицером, служил на Дальнем Востоке. Уже тогда он понял, что авиация будет играть большую роль в военном деле, и добился перевода сначала в воздухоплавательную роту, где в совершенстве освоил полеты на воздушном шаре, а затем в Гатчинскую школу летчиков – одну из первых в России.

Пётр Николаевич Нестеров родился в 1887 году. Он был артиллерийским офицером, служил на Дальнем Востоке. Уже тогда он понял, что авиация будет играть большую роль в военном деле, и добился перевода сначала в воздухоплавательную роту, где в совершенстве освоил полеты на воздушном шаре, а затем в Гатчинскую школу летчиков – одну из первых в России.

В то время во всем мире брали пример с французских летчиков. А те считали, что поворот самолета даже с небольшим креном (5 – 7 градусов) очень опасен. Такие повороты были запрещены. По инструкции, разворачиваться надо было «блюдечком», то есть строго в горизонтальной плоскости, хотя при выполнении такого разворота самолет всегда заносило, примерно как сани на скользкой дороге.

В то время во всем мире брали пример с французских летчиков. А те считали, что поворот самолета даже с небольшим креном (5 – 7 градусов) очень опасен. Такие повороты были запрещены. По инструкции, разворачиваться надо было «блюдечком», то есть строго в горизонтальной плоскости, хотя при выполнении такого разворота самолет всегда заносило, примерно как сани на скользкой дороге. Во всем мире Пётр Николаевич Нестеров призван основоположником высшего пилотажа. Кубком имени П.Н. Нестерова Международная авиационная федерация награждает победителя первенства мира по высшему пилотажу. Одной из самых почетных государственных наград для российских авиаторов стала медаль Нестерова, учрежденная Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года.

Во всем мире Пётр Николаевич Нестеров призван основоположником высшего пилотажа. Кубком имени П.Н. Нестерова Международная авиационная федерация награждает победителя первенства мира по высшему пилотажу. Одной из самых почетных государственных наград для российских авиаторов стала медаль Нестерова, учрежденная Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года. громная толпа собралась 10 июля 1911 года вокруг Комендантского аэродрома в Петербурге. Вскоре послышался треск моторов и один за другим в небо начали взлетать аэропланы. Они брали курс на юг. Публика бурно аплодировала авиаторам.

громная толпа собралась 10 июля 1911 года вокруг Комендантского аэродрома в Петербурге. Вскоре послышался треск моторов и один за другим в небо начали взлетать аэропланы. Они брали курс на юг. Публика бурно аплодировала авиаторам.