Из записей дневника композитора Д.Шостаковича «Воспоминания о художнике Б.М.Кустодиеве (1878-1927)»

« Я несколько раз брался за воспоминания. Тот, кто хочет знать, каким я был, пусть лучше посмотрит на мой портрет работы Кустодиева. Мне кажется, это хороший портрет. Большое сходство. Я думаю, что это лучшее, самое правдивое, и при этом не оскорбительное, изображение. Мне очень нравится.

Портрет сделан углём и сангиной. Думаю, он сам за себя говорит. Портрет напоминает мне не только о том, каким я был в тринадцать лет, но и о Кустодиеве и о том, какие страдания может вынести человек.

Судьба, высшие силы – всё это бессмыслица. Чем объяснить, что Кустодиеву выпала такая участь? Теперь он, вероятно, наиболее популярный русский художник. Самый необразованный человек, увидев любой его рисунок или картину, скажет: «А-а-а, это Кустодиев». Это –то, что называется «кустодиевским стилем». В худшие времена его называли «кустодиевщиной».

Когда мы оказываемся в старинном русском городе или видим типично русскую сельскую местность, то говорим: «В точности пейзаж Кустодиева». А когда идёт пышотелая, чувственная женщина, мы говорим: «Кустодиевский тип». И это направление было создано безнадёжно больным человеком, паралитиком!

Диагноз, если не ошибаюсь, был – саркома спинного мозга. Врачи терзали Кустодиева всеми возможными способами. Его осматривали, между прочим, лучшие доктора. Последнюю, четвертую, операцию делал хирург, который лечил Ленина. Он удалил Кустодиеву опухоль на позвоночнике.

Операция длилась пять часов, Кустодиев рассказывал, что последние часы - без анестезии. Анестезия была местная, и она быстро закончилась. Это была разновидность такой незамысловатой пыткой

Я не знал Кустодиева здоровым. Я видел его только в инвалидном кресле, которое, должен сказать, он использовал удивительно непринуждённо. Иногда он стискивал зубы – от боли – и тогда его лицо резко разделялось надвое: одна половина краснела, другая бледнела.

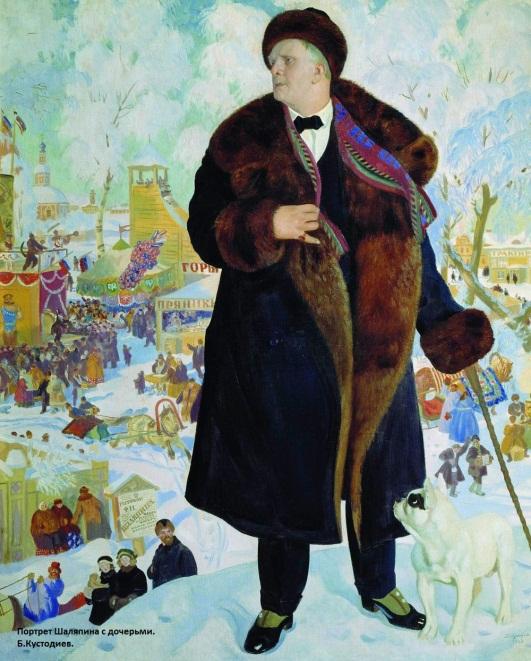

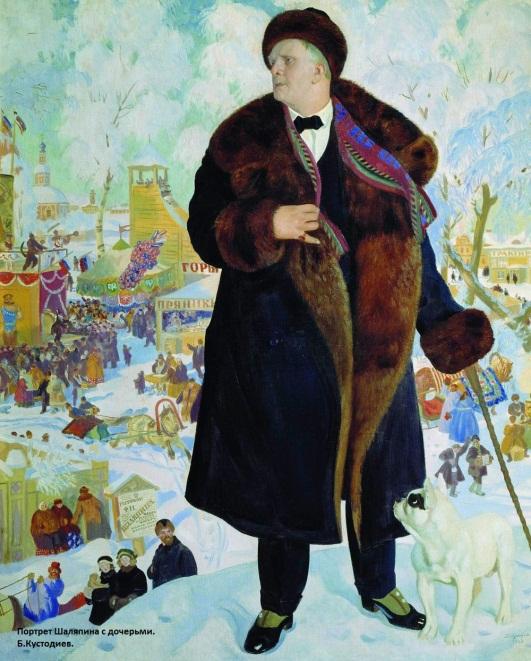

И в таком душераздирающем состоянии Кустодиев написал свой знаменитый портрет Шаляпина, выше его настоящего роста. На картине – Шаляпин приехал позировать Кустодиеву после спектакля. Они фиксировали позу бульдога, положив кошку на платяной шкаф: когда та мяукала, собака замирала.

Шаляпин понимал, что этот портрет дает самое лучшее представление о нем. Он приглашал Кустодиева на все свои выступления. Он приезжал за ним, вынимал из инвалидного кресла и на руках спускал с пятого этажа. После чего вез Кустодиева в Мариинский театр и сажал в свою ложу. По окончании представления Шаляпин так же привозил его обратно.

Меня привела к Кустодиеву его дочь Ирина, с которой я учился в 108-й трудовой школе. Я не стремился попасть в чужой дом, но мне сказали, что Кустодиев – очень больной человек, который любит музыку, и что я должен для него сыграть.

Я записал названия всего, что знал, и взял список с собой. Кустодиев внимательно слушал, откинувшись на своем стуле. Котята, обнимавшие его под кофтой, дремали в забытьи. Когда музыка им надоела, они шумно соскочили на пол.

Кустодиеву нравилась моя игра. Он много рассказывал мне об искусстве и русских художниках. Ему очень нравилось, что можно рассказать что-то, чего я не знаю. Он рассказывал и радовался все сильнее, довольный, что я теперь это тоже знаю.

Кустодиев все сильнее уставал от жизни. Он уже не мог работать. «Я больше не могу жить, не хочу»,-говорил он.

И он умер, не от болезни, а от истощения. От холода, который, конечно, был только внешней причиной. Кустодиеву тогда было сорок девять лет, но мне он казался стариком.

Я только теперь понял, что пример Кустодиева в чем-то сильно повлиял на меня. Я понял, что можно быть хозяином своего тела. То есть быть истинным хозяином – в том смысле, что если ноги не работают, так пусть себе и не работают, а если руки не движутся, так пусть и не движутся. Но при этом надо продолжать работать, надо тренироваться и найти условия, при которых можно работать.

Кустодиев продолжал работать, даже когда был смертельно болен. Сегодня это важно для мены – вопрос огромной важности. Надо стараться работать всегда, при любых обстоятельствах.