Управление образования и науки Липецкой области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино

Лев – Толстовский район Липецкая область

Номинация: «Летопись родного края»

Секция: «Летопись родного края»

Возрождение святыни

(Из истории Христорождественского храма в с. Гагарино Лев – Толстовского района Липецкой области)

Кунова Ольга Алексеевна, 8 класс,

МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино,

Липецкая область, Лев - Толстовский район,

с. Гагарино, ул. Школьная, д.4

Руководитель: Черникова Валентина Васильевна,

учитель русского языка и литературы

МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино,

8 905 855 34 67

2021

Содержание

Введение……………………………………………………………….1-6

Основная часть………………………………………………………. .7-12

Заключение…………………………………………………………….13

Библиографический список…………………………………………..14

Приложения……………………………………………………………15 - 21

1. Введение

А. Н. Больных, наш земляк, историк, краевед, в своей книге об истории родного края называет село Гагарино одним из красивейших мест в нашем районе. Утопающие в зелени садов, раскинувшиеся вдоль Ягодной Рясы села, петляя по холмистой местности, то спускаются почти до самой реки, то взбираются на пригорок дома. Виднеются вдали зеленая стена леса, бескрайние, убегающие за горизонт поля, плодородные черноземы, луга по берегам реки. При созерцании живописных окрестностей сердце замирает от восхищения неброской, застенчивой красоты.

А в самом центре села, на возвышенном месте, стоит здание, мало напоминавшее храм. Только два деревянных креста свидетельствуют, что это - место, где обитает святость (мир, свет, любовь). Это наш Христорождественский храм. /Приложение 1/

Актуальность работы

История православия на территории современной Липецкой области и Лев – Толстовского района имеет свои особенности. Сведения о становлении православия практически не сохранились. Известно только, что храмы строились исключительно деревянные, поэтому и не дожили до наших дней.

Совсем недавно поменялись взгляды на религию. В результате многие стали искать дорогу к Храму.

Большой известностью стали пользоваться не только в Липецкой области, но и во всем православном мире Задонский Богородицкий, Раненбургский Петропавловский мужские монастыри, Задонские Свято-Тихоновский, Преображенский, Троекуровский женские монастыри

Многое делается за последние годы и на территории Лев - Толстовского района. Я узнала, что в районе уже действуют 10 приходов.

Очень хочется мне, чтобы и в Гагарино тоже был действующий храм, чтобы посещение церкви становилось бы нормой жизни, утратившейся в суете земных дел. Хоть и говорят, что молиться везде можно, но мысль о

-3-

восстановлении своего храма никогда не покидала жителей села. Ведь именно с Храма начинается возрождение человека и всей России. Значимость моей работы состоит в том, что многих сведений нет в архивах, их хранит память народная, и очень важно сохранить и передать эту память другим поколениям, пока эти сведения не стерлись временем.

Всё вышеизложенное определило выбор темы:

«Возрождение святыни»

(Из истории Христорождественского храма)

Цели работы:

организовать поисково-исследовательскую деятельность по проблеме возрождения Христорождественского храма с. Гагарино Лев-Толстовского района Липецкой области и увековечивание памяти о нем.

собрать и сохранить то немногое, что осталось от нашей святыни, служившей для народа и ради народа, несшей спасение, святость и надежду…

привить нашим ровесникам живой интерес к родному краю, его истории.

Достижение поставленной цели определяется решением нескольких задач:

углубление знаний о Христорождественском храме, знакомство с историко-краеведческими материалами:

-из переписки с земляком М.И. Елисеевым;

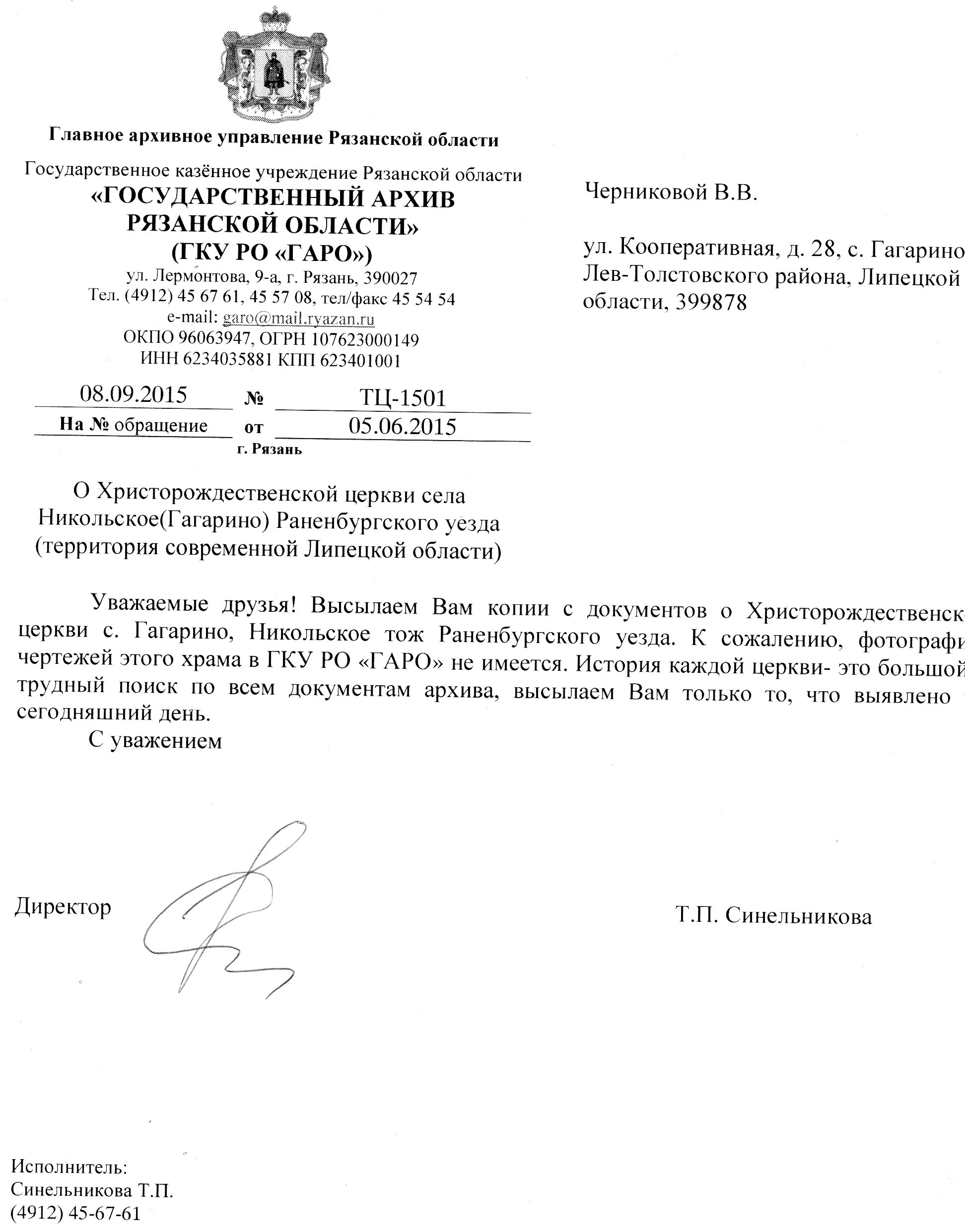

-из переписки с архивами г. Липецка и г. Рязани;

- работа в Интернете: «Историко - статистическое описание церквей и монастырей Рязанской Епархии» (Свящ.Иоанн Добролюбов);

- беседы со священником.

формирование у подрастающего поколения духовного и патриотического воспитания, приобщение детей к православной культуре;

4) развитие творческих и исследовательских способностей у учащихся.

-4-

В ходе исследования мной выдвинута гипотеза:

Если храм будет действовать, то это будет способствовать сохранению и творческому развитию его уникальной культуры и положительно повлияет на моральный облик жителей села, особенно на молодежь и детей.

Основополагающие вопросы:

- Как возникло наше село? – Кто построил в селе храм, и в честь какого святого? – Как жизнь сельчан была связана с жизнью храма?

- Нужно ли возрождать Храм?

Сроки разработки и реализации работы:

Выбор темы, определение вопросов и заданий;

Беседа с жителями – старожилами села, сельским библиотекарем;

Работа с письмами земляка - ветерана Великой Отечественной войны

Елисеева М.И.;

Встреча с краеведом – писателем Ю. П. Рудаковым;

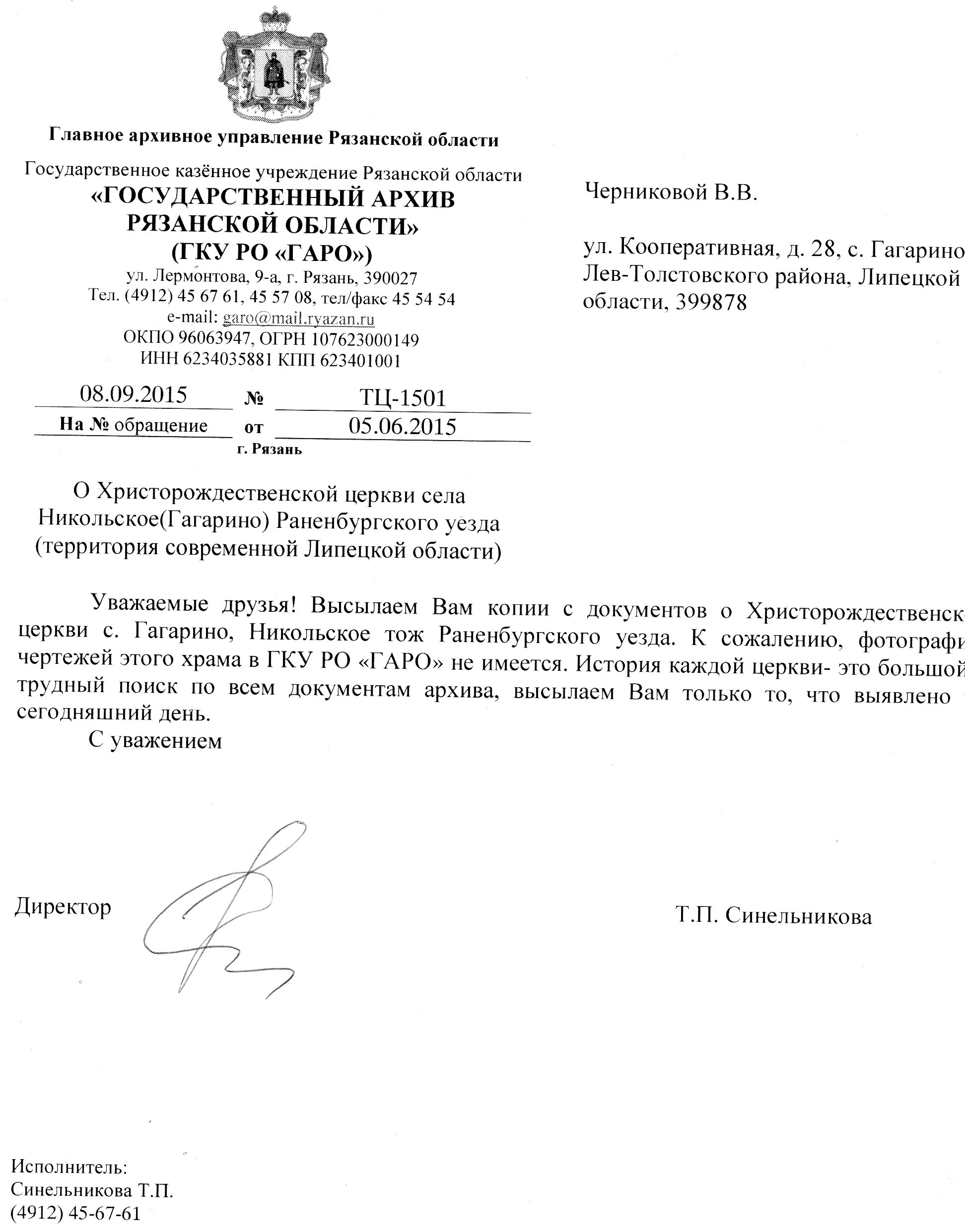

Переписка с областными государственными учреждениями «Государственный архив Липецкой области» (ОГУ «ГАЛО») и учреждением «Государственный архив Рязанской области»;

6. Интервью с Семиной В.Н./снят фильм/

7. Изучение:

«Истории поселка Лев Толстой и поселений Лев - Толстовского района» А. Н. Больных;

«Ягодная Ряса» Юрия Рудакова

«Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой Епархии - Чаплыгинский район и Лев – Толстовский район» А. Ю. Клокова, А. А. Найденова;

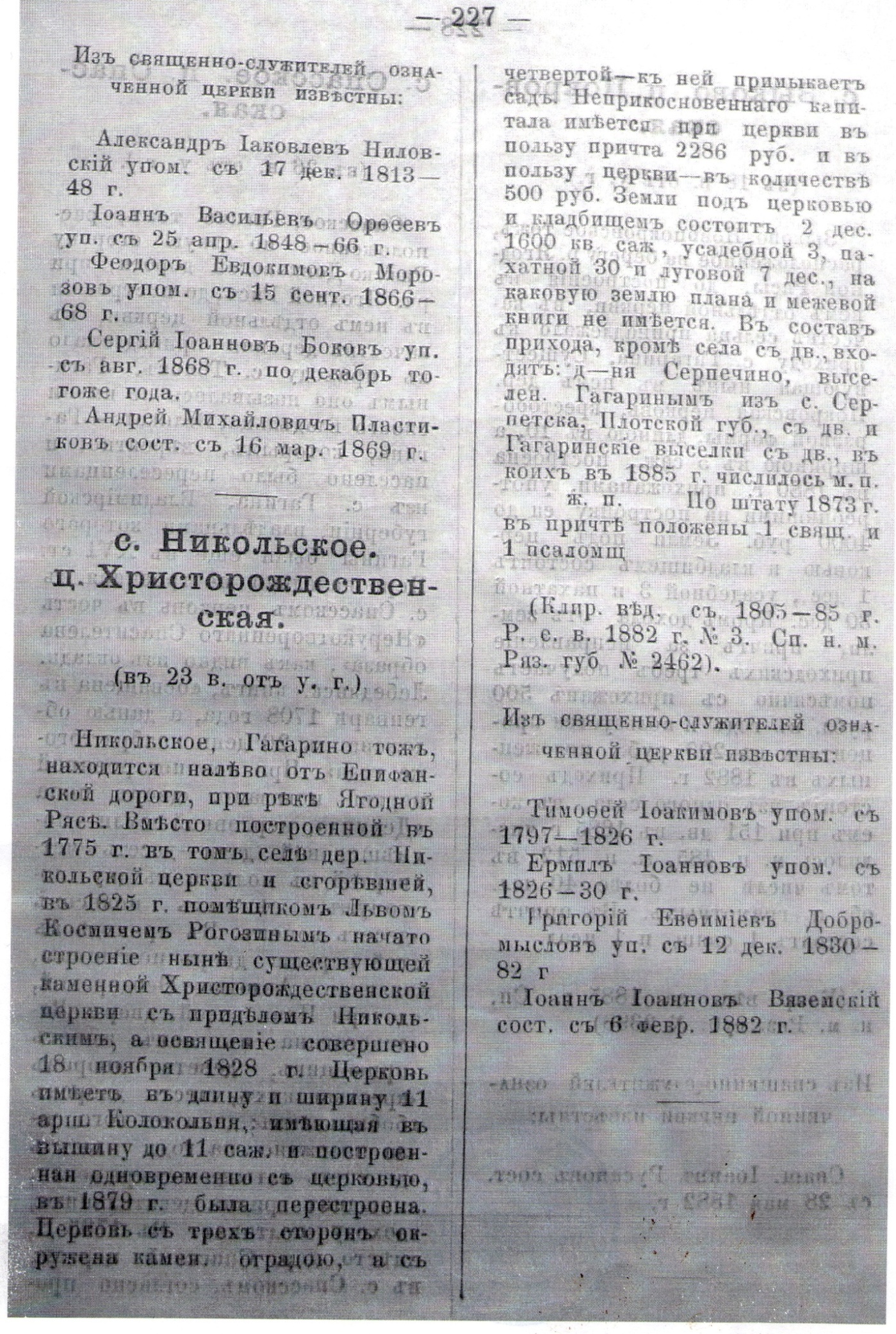

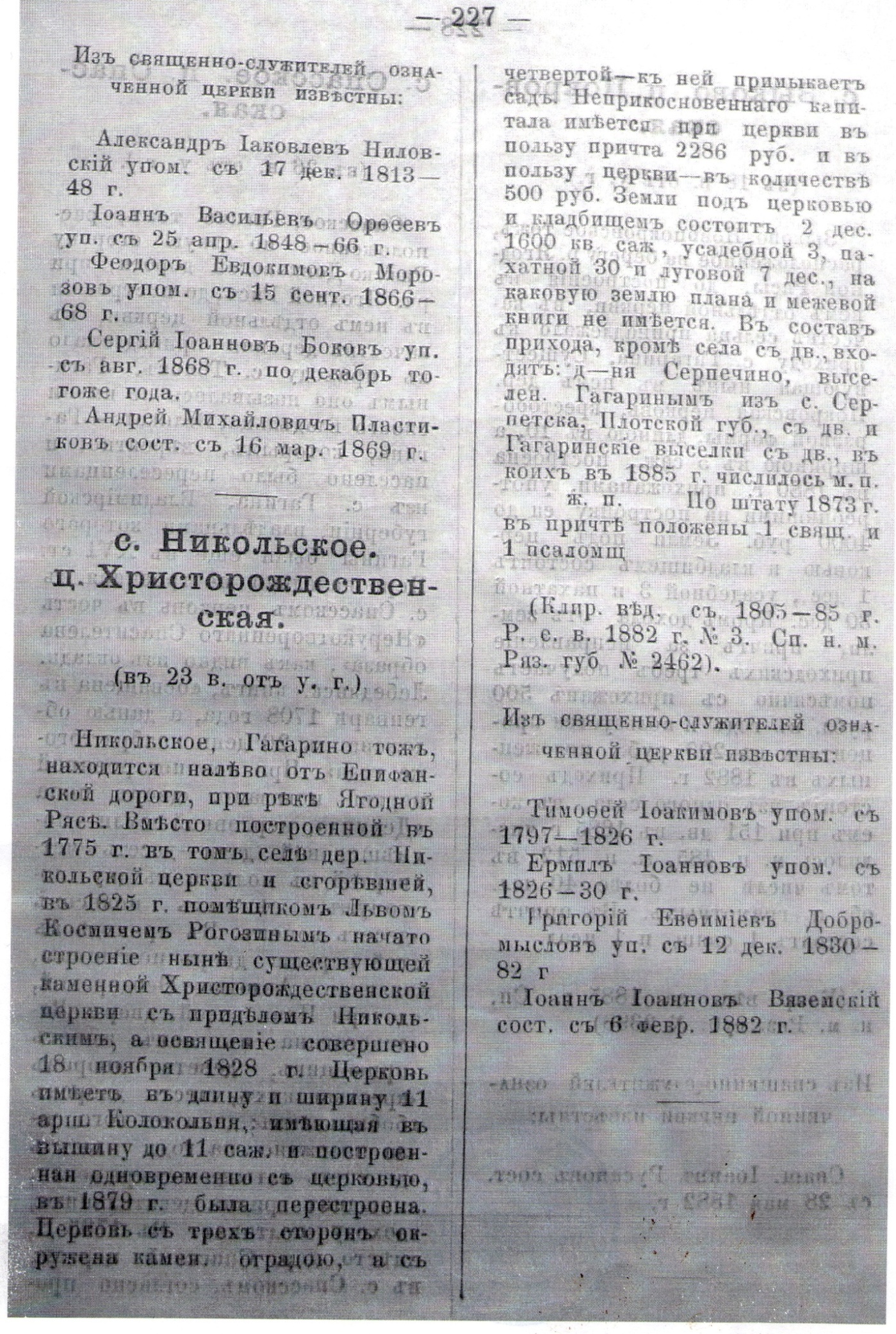

«Историко - статистическое описание церквей и монастырей Рязанской Епархии» т. 3 стр.227. Добролюбова И.

-5-

Направления исследования:

поисковая: работа с материалами архивов, материалами школьной и сельской библиотек, интервью с односельчанами.

творческая: разнообразие деятельности, развитие интереса к исследуемому объекту, расширение кругозора, вовлечение одноклассников и старшеклассников в творческий процесс.

практическая: разработка презентации «Возрождение святыни», конкурс плакатов и рисунков «Христорождественский храм в прошлом и будущем», ежегодное проведение акций «Дорога к Храму»: волонтерская помощь по уборке территории в храме и вокруг, частичный ремонт храмовой утвари.

Методы исследования: беседы, интервью, конкурс плакатов и рисунков.

Объект исследования: Христорождественский храм с. Гагарино Лев – Толстовского района Липецкой области

Прогнозируемые результаты реализации проекта:

приобретение коммуникативных умений при общении и взаимодействии с людьми разного возраста;

в результате реализации проекта у детей появится интерес к краеведческой и исследовательской деятельности;

обучающиеся активно включатся в поисковую работу для сохранения памяти о храме;

Перспективность проекта:

продолжение поисковой работы по данной теме, сбор фотографий;

собранный материал будет передан в школьный музей и использован на мероприятиях различного уровня;

выложить собранный материал в Интернет с целью привлечения и оказания помощи для восстановления святыни. -6-

Основная часть.

В ходе исследования я узнала, что

в документах 1680 года упоминается находившееся в среднем течении р. Ягодная Ряса поместье князей Гагариных, по фамилии которых и получило впоследствии свое название село. Согласно историческим документам поселение было основано служилыми людьми.

Сложилось оно из двух населенных пунктов: деревни Новопокровское, Серпетчино тож и с. Никольское, Гагарино тож, расположенных по обоим берегам р. Ягодная Ряса. Последнее называлось так по деревянному храму святителя Николая Чудотворца, построенному в 1775 г.

По данным на 1802 г., в с. Гагарино насчитывалось 37 дворов, а в них 151 мужчин и 144 женщины. В приходе Никольской церкви значилось сельцо Покровское, Зыково тож, а в нем дворов 81, мужчин 378, женщин 378, а также д. Новопокровская с 18 дворами, а в них 90 мужчин и 102 женщины.

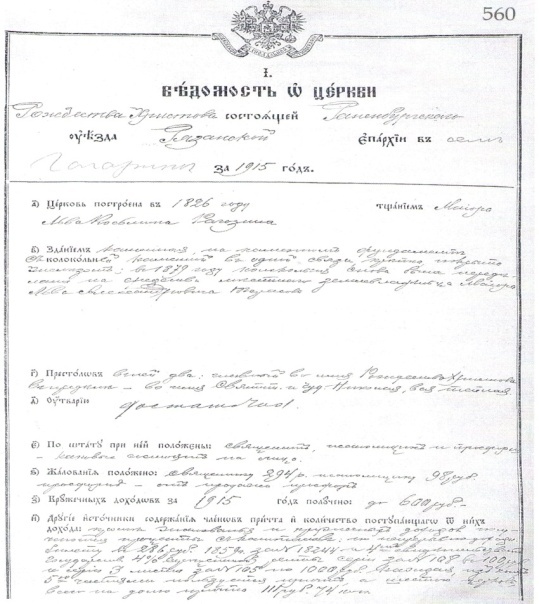

В 1818 помещик майор Лев Кузьмич Рогозин просил в вотчине своей, «состоящей здешней епархии Раненбургской округи в селе Никольском, Гагарине тож имеется однопредельная деревянная церковь во имя Чудотворца Николая, которая хоть и крепка и к продолжению службы способна, но как имею усердие в оном селе вместо оной деревянной церкви вновь выстроить во имя Христа Спасителя с пределом Николая Чудотворца своим иждивением каменную, то прилагаю к прошению план и фасад.

Покорнейше прошу дозволить, и вместо упоминаемой деревянной построить каменную церковь». /Орфография сохранена/

В марте того же 1818 года последовал указ Рязанской духовной консистории о разрешении строительства и выдаче антиминса в новую церковь, который 13 августа 1819 года получен благочинным. В мае 1824 года новый благочинный доносил священноначалию, что «майор Рогозин по своему произволу преуготовил канавы и грунт к зачатию клажи каменной церкви разстоянием от деревянной не менее пятидесяти сажен, против предписания указа». -7-

По указу Консистории было проведено дознание, и вопрос рассматривался Раненбургским земским судом, который отметил, что выбранное Рогозиным место более удобное и красивое, церковь в центре села, на правой стороне ручья, чтобы доступ был всем, и смотрелась церковь добротно и величаво, в восьмидесяти саженях от господского дома; и строит помещик на свои средства и в настоящее время уже вывел стены на три аршина выше фундамента! В результате дело было закрыто и сдано в архив.

Как сказано в четвертом томе (стр.227) «Историко – статистическом описании церквей и монастырей Рязанской Епархии» священника Иоанна Добролюбова в 1825 году старая деревянная Никольская церковь сгорела во время пожара, а в 1828 году окончена постройка каменной церкви. Освящение ее в честь Рождества Христова состоялось 18 ноября 1828 г. Придельный алтарь освящен во имя святителя Николая Чудотворца. Каменная колокольня построена одновременно с церковью, а в 1879 году перестроена помещиком Львом Кузьмичем Рогозиным. Храм с трех сторон был окружен каменной оградой, а с четвертой – садом. В настоящее время на месте сада растет чудом сохранившаяся одна яблоня. /Приложение 2/

По данным клировой ведомости за 1850 год, причт Христорождественского храма состоял из священника, дьячка и пономаря.

Земли при храме состояло: усадебной – 3 дес., сенокосной 6 дес., пахотной 30 дес.

Дома у священно- и церковнослужителей собственные деревянные на церковной земле. В приходе числилось 143 двора, 602 мужчин и 630 женщин.

В конце 19 столетия в должности церковного старосты при Христорождественском храме состоял местный землевладелец пионер – поручик Лев Александрович Тарасов. Им была переделана колокольня, как отмечено выше. В1869 году он пожертвовал в пользу храма «3000 руб. с тем, чтобы из процентов от сих денег 125 руб. ежегодно поступали в пользу причта за помин родственников Тарасова, а остальные 25 руб. – в пользу

церкви». А в 1890 году он пожертвовал храму церковные принадлежности на

600 рублей. В 1893 году его трудами устроен новый иконостас, а старый передан в церковь с. Гагино для строящейся школы, в которой решено было устроить церковь.

В 1895 году причту и церковному старосте с. Гагарино разрешено на средства церковного старосты оштукатурить наружные стены храма и приобрести колокол весом в 150 пудов.

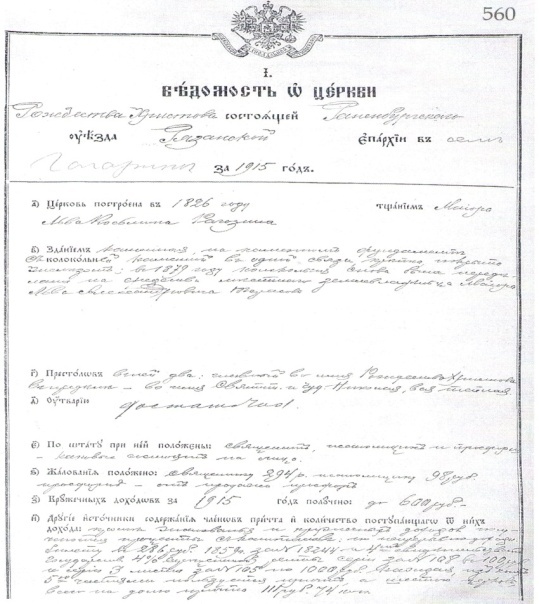

Вот ее описание из книги А. Ю. Клокова и А. А. Найденова «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой Епархии: Чаплыгинский район, Лев – Толстовский район» /стр. 392/: «По описанию из страховой оценки 1910 года «Христорождественская церковь кирпичная, снаружи и внутри оштукатурена, внутри окрашена частью масляной, частью клеевой краской. Кровля железная зеленого цвета.

Размеры церкви: 13 ½ саж., наибольшая ширина 5 ½ саж., высота до верха карниза 4 саж. На церкви одна большая глава, больших окон 12, дверей наружных, обитых железом 3. Главный иконостас длиной 11 арш., высотой 13 арш., оценен в 2000 руб. В приделе иконостас 12 арш., высотой 4 ½ арш., оценен в 500 руб. Церковь отапливалась 2 печами Унтермарка и 2 печами системы Гелиос. Колокольня церкви в 3 яруса, высотой до верха карниза 7 саж. Церковь построена в 1826 году. Оценена в 13000 руб. Дом священника с восточной стороны в 80 саж.

При церкви была построена в 1903 году сторожка кирпичная в 3 1/8 саж. на 2 2/3 саж., высотой 1 ½ саж. При храме находилась церковно – приходская школа, впервые упоминаемая в 1892 году, для которой в 1907 году было построено отдельное здание размером 7 саж.на 4 саж. на средства генерал – майора Л.А.Тарасова».

По воспоминаниям учительницы Нестифоровой Н. Я., купол храма представлял собой большую луковицу. Это видно на фотографии, сделанной в 1952 году. Видно, изначально купол храма имел шлемовидную форму./Приложение 3/

-8-

В начале восьмидесятых годов была построена новая церковь, в которой с 1885 года псаломщик Д.Г. Коренков занимался с детьми по просьбе их родителей. Большое место отводилось зубрёжке «Закона божьего», а систематического изучения основ наук не было.

Учились у него на дому 20 крестьянских детей. Уходили с ночёвкой, брали с собой продукты и иногда жили целую неделю, так как работали в домашнем хозяйстве псаломщика: чистили снег, обмолачивали хлеб, ухаживали за скотом. Проучившись зиму, ученик считался грамотным, ибо не было возможности учить 2-3 года из-за высокой платы. В 1901 году В.Д. Коренков стал священником вместо своего отца, учителем был назначен Степан Михайлович Сафонов

По данным клировой ведомости за 1915 год причт храма составляли священник и псаломщик, которые получали жалование 294 руб. и 98 руб. соответственно. Кружечных доходов было собрано 600 руб. Другим источником содержания причта служили проценты с ценных бумаг, пожертвованных храму в разное время. Земли при храме было: усадебной вместе с погостом 5 дес. 1600 кв. саж., пахотной 33 дес., сенокосной 4 дес. В это время в церковно – приходской школе обучались 48 мальчиков и 26 девочек.

Из воспоминаний М.И. Елисеева: «Мои родители старались дать всем детям образование. Старший брат 1903 г.р. окончил школу в церкви. Порой обучение заканчивалось на умении читать и писать. На селе можно было услышать: «Васька – то грамотный – три зимы ходил учиться, а Андрей – всего одну зиму, поэтому читает по слогам, таблицу умножения не знает». Срок обучения был три или четыре года. Церковную школу, а вернее, здание я видел.

Меня иногда в церковь брал с собой дедушка, и он всегда после службы ходил по кладбищу, на котором были захоронения с надгробиями и семейные склепы. Заканчивал дедушка обход у одной из могил, на которой была отлита . -9-

посмертная маска женщины. Затем выходили с кладбища, и перед входом в церковь он совершал поклоны.

В какие – то дни все ученики ходили на богослужение в церковь. Когда рушили церковь, вскрыли и склепы». /Приложение 4/

В должности старосты храма с 1899 г. состоял подполковник Николай Львович Тарасов. В приходе числились: в с. Гагарино 118 дворов, в них 369 мужчин и 384 женщин; в дер. Желябово 71 двор, в них 229 мужчин и 278 женщин, а всего 190 дворов, в них 598 мужчин и 662 женщины.

Вся жизнь сельчан была связана с жизнью храма. Каждый воскресный день они участвовали в Божественной Литургии. В храм приносили новорожденных для совершения Крещения. В Таинстве Венчания начиналась жизнь молодой семьи. Церковь отпевала почившего христианина, провожая его в жизнь вечную.

В 1919 году в Христорождественском храме были золотые и серебряные изделия, из них – два креста, два потира, два дискоса, две лжицы, ковчег, дароносица, кадило, два ковша. А уже 4 мая 1922 года из храма было все (10 культовых предметов) изъято весом 5 футов 62 золотника.

До закрытия в церкви с. Гагарино хранились две пушки, из которых по религиозным праздникам делались холостые залпы.

Местное предание гласит, что появились они в селе в 1703 году, когда через Гагарино проезжал в Воронеж государь Петр Алексеевич.

Для встречи его были вызваны из Раненбурга два взвода солдат с пушками, предназначенными произвести салют. Да так эти пушки в селе и остались.

Из письма М.И. Елисеева: «Мой отец, вернувшись с империалистической войны в 1917 году, оставался приверженцем религиозных обрядов. Он на Пасху руководил организацией пасхальных салютов во время крестного хода. Вот в один пасхальный вечер, полагаю, это был 1926 год, салют производился из пушек времен Петра 1, которые стояли по углам паперти и -10-

заряжались с дула, а выстрел производили поджиганием фитиля, смоченного керосином.

По всей видимости, очень туго набили пыжи, а пушка старая, при

выстреле содержимое пошло не через дульную часть, а через казенную. Отцу всю щеку засыпало порохом».

С апреля 1929 года началось массовое закрытие православных храмов.

15 мая 1932 года была объявлена «безбожная пятилетка»: «К 1 Мая 1937 года имя Бога должно быть забыто».

Юрий Рудаков на встрече со школьниками рассказал о своей книге «Ягодная Ряса» /стр. 195/, в которой пишет: «С храмов сбрасывали колокола и кресты, жгли иконы и церковную литературу, разбивали иконостасы, растаскивали ценную утварь. В Христорождественском храме села Гагарино

устроили мастерскую по ремонту тракторов, а по церковному кладбищу проложили дорогу».

Из воспоминаний М.И. Елисеева: «Бурным было это время – время «борьбы» с религией. Запомнилась единственная Пасха, когда с началом вечерней службы молодежь собралась на противоположной стороне от церкви, где перед вечерней службой приезжие артисты – гимнасты устроили свое представление, в том числе с пением песен. Оно длилось вплоть до крестного хода.

Вторым событием был сброс колоколов с колокольни при большом стечении народа, особенно молодежи. После этого в церкви был устроен клуб со сценой и балконом. Я в этом клубе был всего один раз. Во всяком случае, при мне драмкружок школы в церкви не выступал. Население отрицательно относилось к развалу церковных устоев и «инициаторов» погрома именовали «нехристями», потерявшими совесть».

В 1932 году верующие с. Гагарино «учитывая настоятельное требование рабочих совхоза», добровольно передали помещение церкви для культурных целей.

-11-

Основными аргументами послужили «необходимость устройства клуба и наличие средств на переоборудование церкви».

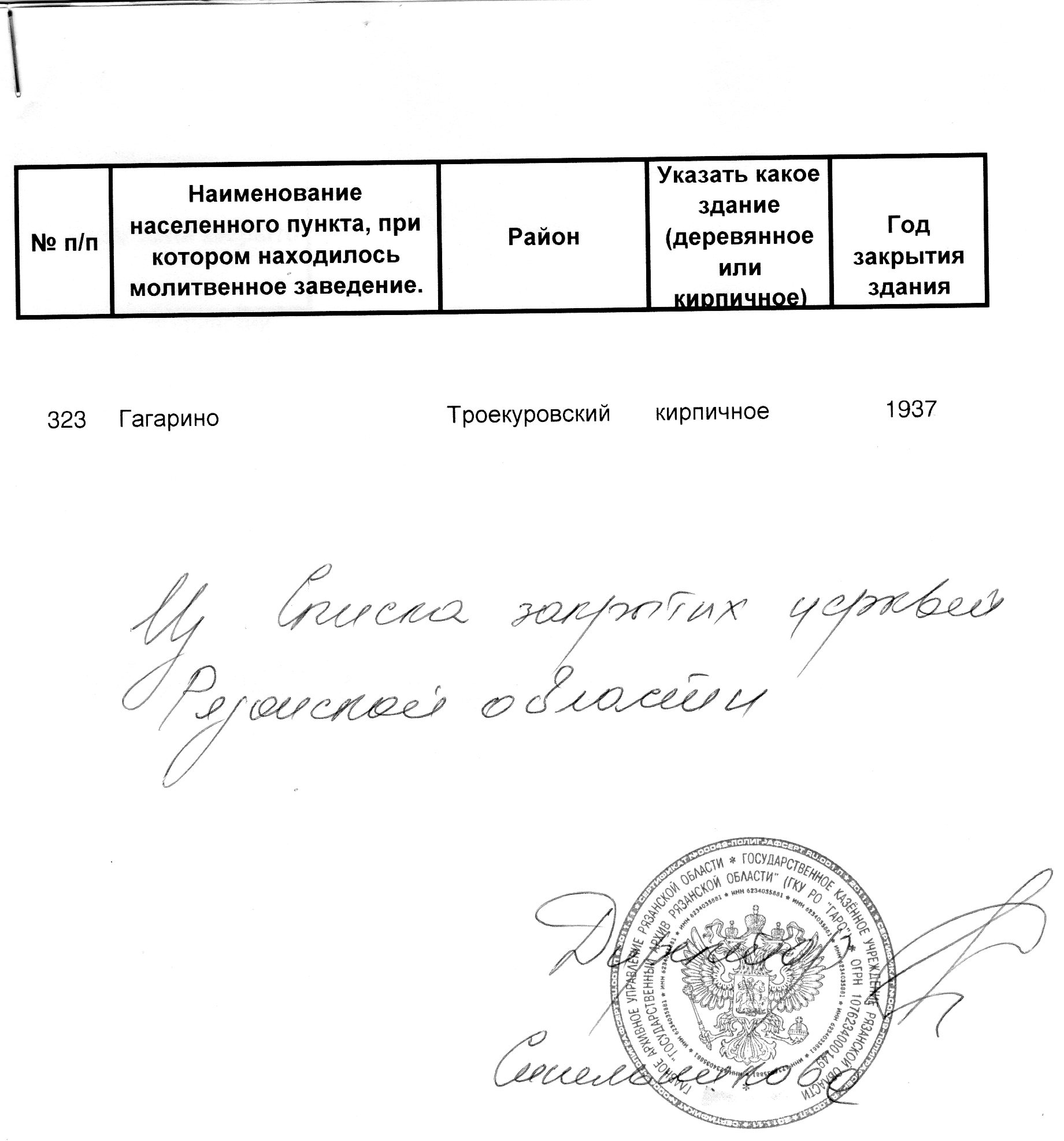

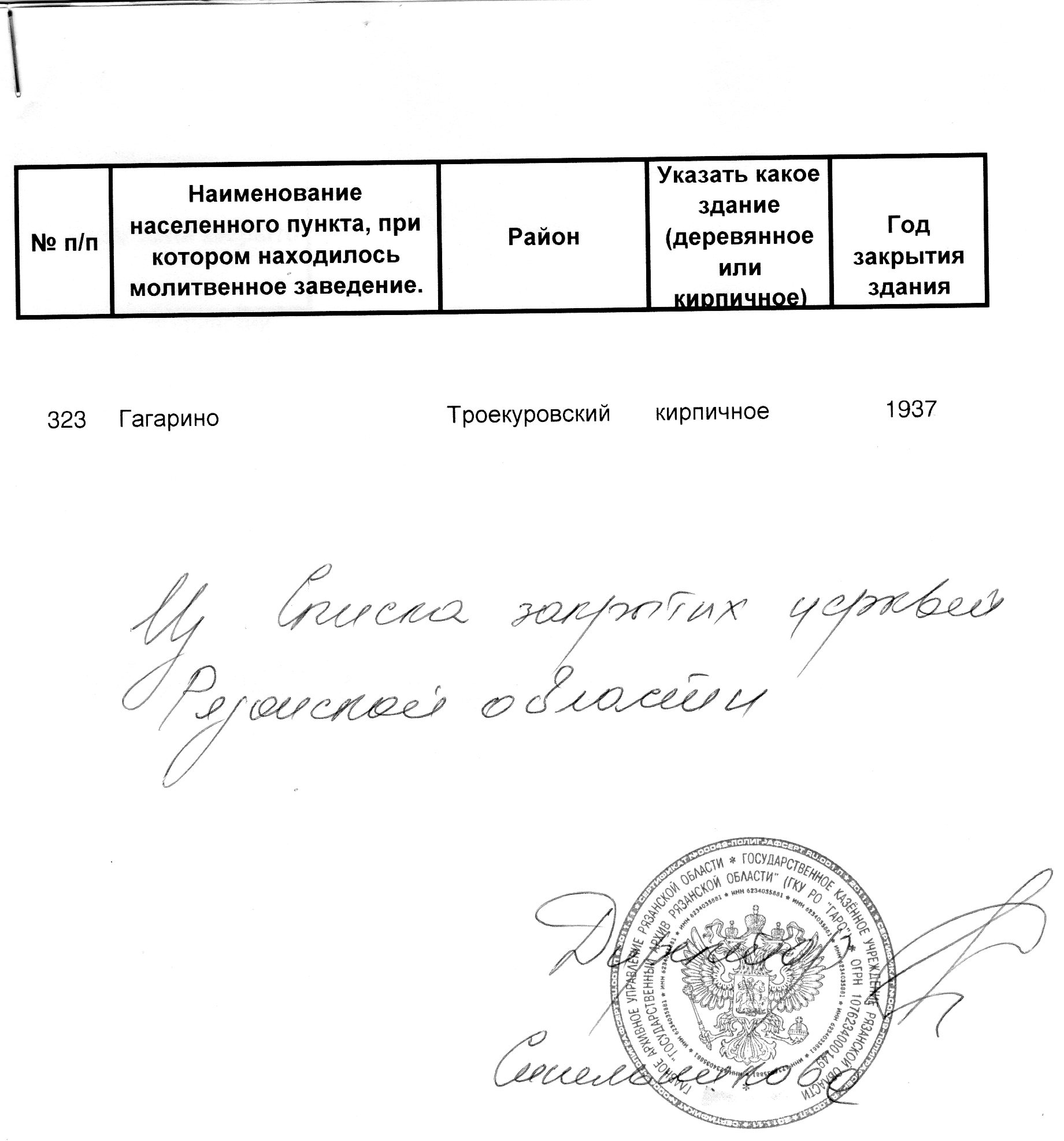

После закрытия здания (1937г.) храм долгое время использовался местным хозяйством в качестве мастерской по ремонту тракторов, автомашин. Там было размещено сварочное и токарное, а в самом алтаре – кузнечное оборудование совхоза «Гагаринский». /Приложение 5/

Более шести десятков лет здание храма было немым свидетельством человеческого безумства. Атеисты превратили храм в руины. И пришлось все эти годы православным гагаринцам молиться по разным селам, посещать церкви своего и Чаплыгинского районов. В связи с реорганизацией совхоза «Гагаринский» в 1998 году он был в полном запустении: от крыши, окон, дверей, полов, внутреннего убранства не оставалось никаких следов.

Везде зияли дыры, стены местами были полуразрушены, а на месте колокольни росли деревья и бурьян.

И только в 1993 году было принято решение о возвращении Христорождественского храма верующим, и он был передан Воронежско – Липецкой епархии. К великому сожалению, в результате такой эксплуатации и сегодня здание снаружи и частично внутри мало напоминает храм /Приложение 6/

А датой регистрации стало 11 ноября 1999 года. Духовным наставником в приход был определен священник Роман Курлыкин.

Первым человеком, решившим начать восстановление поруганной святыни, стала местная жительница Найдина Тамара Васильевна, которая передала эстафету Семиной Вере Никаноровне. Затем мало – помалу силами православных пенсионеров, верующих жителей села было вывезено из храма огромное количество грязи и мусора, обломки стен, сводов, остатки металла. Мы, ученики местной школы, тоже оказываем посильную помощь в уборке территории в самом Храме и возле него: моем окна, протираем пыль, следим за иконами, выметаем мусор из помещений, вырубаем поросль деревьев и

-12-

кустарников. Нам очень нравится выполнять эти поручения. Как можем, так и приближаем день всеобщей радости – день, когда по – настоящему будет функционировать наш храм. /Приложение 7/

Благодаря жертвователям в настоящее время жители села смогли отремонтировать крышу в алтаре, вставить окна и двери, начата работа по освещению храма. Конечно, сделать предстоит очень многое, но, тем не менее, уже по праздникам проходят службы, отпевания усопших, а значит, теплится надежда на восстановление нашего храма. История храма будет неполной, если мы не вспомним священнослужителей, чей подвижнический труд созидал приход, на чей молитвенный подвиг откликались благочестивые жертвователи.

Священно- и церковнослужители храмов святителя Николая Чудотворца и Рождества Христова:

Священники:

Лукьянов Иоанн – 1786 – 1797 Иоакимов Тимофей – 1797 – 1826

Иоаннов Ермил – 1826 – 1830 Добромыслов Григорий – 1830 – 1882

Вяземский Иоанн – 1882 – 1898 Русанов Иоанн – 1898 – 1899

Розанов Леонид - 1899 – 1915 Кузовлев Павел – 1917 – 1928

Дьячки:

Александров Николай – 1793 – 1805 Кирилов Алексей – 1803 – 1815

Никольский Тимофей Васильевич -1816 – 1850 Кореннов Дмитрий Григорьевич – 1863 – 1873

Тимофеев Евфим – 1794 – 1815 Дмитриев Павел – 1780 – 1805

Тимофеев Андрей – 1819 – 1820 Миролюбов Иван Андреевич – 1822 – 1870

-13-

Заключение

Моя гипотеза, духовное возрождение храма будет способствовать сохранению и творческому развитию его уникальной культуры и положительно повлияет на моральный облик жителей села, особенно на молодежь и детей, подтвердилась.

И последнее, я хочу отметить, что история Христорождественского храма изучена мной достаточно, но не полностью. Некоторые воспоминания и документы не нашли свое отражение в данной работе, так как требуют дополнительного изучения. Считаю возможным продолжить сбор и обработку материалов по данной теме.

Литература:

«История поселка Лев Толстой и поселений Лев-Толстовского района» А. Н. Больных; М., Издательский Дом «Русская оценка», 2005. -290 с.

2. «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой Епархии – Чаплыгинский район и Лев – Толстовский район» А. Ю. Клокова, А. А. Найденов. Липецк: Липецкое областное краеведческое общество, 2013. -512 с.;

3. «Историко - статистическое описание церквей и монастырей Рязанской Епархии» в 4 т. Добролюбова И. Аутентичное издание. – Рязань: Изд-во РГПУ, 1996 Т.3. – 378 с.

-14-приложение

Приложение 1. Христорождественский храм в с. Гагарино Лев – Толстовского района Липецкой области

Приложение 2.

-15-

-16-

Приложение 3.

Заслуженный учитель школы Нестифорова Н.Я. рассказывает детям о Христорождественском храме.

-17-

Писатель – земляк Рудаков Ю. П. на встрече со школьниками

Приложение 4.Из воспоминаний М.И. Елисеева о церковной школе

В 1901 г учителем назначен Степан Михайлович Сафонов

-18-

Приложение 5.

-19-

Приложение 6 . Наружные и внутренние стены Храма

В центре зала Храма

-20-

-20-

Приложение 7. Помощь школьников

-21-

-20-

-20-