Историко-краеведческий школьный музй

Тульская область, Венёвский район

село Урусово

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Урусовский центр образования»

Краткая характеристика школьного историко-краеведческого музея

Школьный историко-краеведческий музей, открылся 7 мая 1988 года. Но этому событию предшествовала кропотливая и тщательная работа не одного поколения педагогов и обучающихся Урусовской школы. В 50-ые -60-ые годы прошлого века под руководством Бубновой Капитолины Николаевны, учителя русского языка и литературы, был собран и систематизирован богатый материал о пионерах-героях, героях Гражданской и Великой Отечественной войн оформлены экспозиции, альбомы, посвященные Октябрьской революции 1917 года. Затем историко-краеведческая работа была продолжена Минченковой Маргаритой Яковлевной, учителем географии и истории. Вместе с ребятами и неравнодушными активистами из числа жителей и педагогического коллектива был собран материал об участниках Великой Отечественной войны, передовиках производства двух передовых хозяйств Венёвского района – совхозов «Венёвский» и «Коммунаров». Работа по сбору и изучению исторических архивов и материалов не прекращалась даже в трудные 90-е годы. Школьники с огромным интересом занимались краеведением. Ребята собирали материал о тех людях, которых хорошо знали, которые жили с ними рядом. Вся эта работа проходила под девизом: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют!». Обучающиеся нашей школы вместе с Минченковой М.Я. отыскали и стали ухаживать за могилой бывшего директора Грибовской семилетней школы Кузякина Дмитрия Алексеевича, расстрелянного фашистами, вели переписку с его детьми. Очень интересной и плодотворной была переписка с бывшим директором нашей школы Великодной Анной Васильевной, которая передала много фотографий учителей, работавших с ней до войны, во время и после войны до её ухода на пенсию. Анна Васильевна много рассказывала в письмах об истории школы и учителях. Материалы из личного архива Великодной А.В., бывшего директора Урусовской школы занимают почётное место в экспозиции нашего музея. Сейчас школьный музей расположен в двух комнатах. В одной из которых находится экспозиция о Великой Отечественной войне и истории совхоза «Веневский». В другой комнате расположены экспозиции по истории школы (левая часть комнаты) и быт родного края (правая часть комнаты).

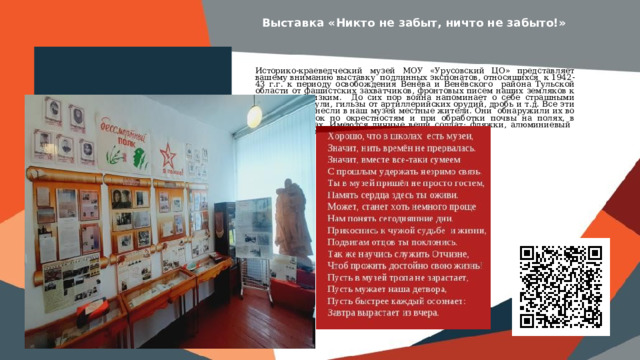

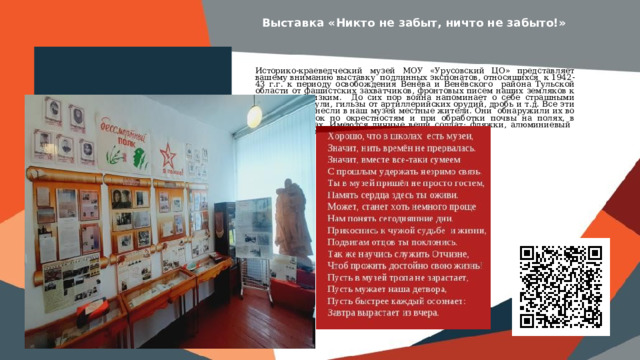

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Историко-краеведческий музей МОУ «Урусовский ЦО» представляет вашему вниманию выставку подлинных экспонатов, относящихся к 1942-43 г.г. к периоду освобождения Венёва и Венёвского района Тульской области от фашистских захватчиков, фронтовых писем наших земляков к родным и близким. До сих пор война напоминает о себе страшными находками : пули, гильзы от артиллерийских орудий, дробь и т.д. Все эти предметы принесли в наш музей местные жители. Они обнаружили их во время прогулок по окрестностям и при обработки почвы на полях, в огородах, садах. Имеются личные вещи солдат: фляжки, алюминиевый котелок, планшет для документов .

Мы прошлое храним в музее,

Чтоб настоящее понять ,

И в будущем свои идеи

На мелочи не променять.

Для молодого поколенья

Следы истории храним,

Ведь в памяти отцов и дедов

Хранится времени родник,

Святые корни и надежда

Пусть освещают жизни миг.

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

В 1935 году в Урусово приехали учителя – супруги Великодные Григорий Трофимович и Анна Васильевна. Они окончили Загорский учительский институт: Григорий Трофимович – физико-математический факультет, а Анна Васильевна – биологический с уклоном химии и географии. По окончании учительского института для продолжения учёбы их перевели в Московский педагогический институт на заочное отделение, которое они окончат в 1940 году. Но Григорий Трофимович ещё заочно одновременно продолжал учёбу в Загорском учительском институте на отделении немецкого языка, который должен был окончить в 1941 году. Анну Васильевну назначают директором школы, кроме этого она учит ребят биологии и химии. Григорий Трофимович ведет уроки математики, физики и физкультуры, а также в ШКМ уроки немецкого языка. В январе 1941 года Григория Трофимовича призывают в армию, несмотря на то, что у него двое малолетних детей и престарелая мать. Из документов размещённых в Интернете нам стало известно, что перед войной Григорий Трофимович учится в артиллерийской школе в г. Оргеевск (примечание – в документе название города чётко не читается, по причине размытости шрифта печатной машинки того времени) Молдавской АССР, там он получил воинское звание - сержант и специальность – тяжёлый артиллерист.

Служит Григорий Трофимович в Рязани в автотранспортной школе, получает специальность водителя автомашин широкого профиля. Служба подходила к концу. Весной или осенью 1941 года он должен был мобилизоваться. Но начавшаяся война внесла свои коррективы. Его отправили на фронт. Григорий Трофимович так и не побывал дома. В сентябре у них заболел сыночек и умер, осталась одна дочка. Григорий, как мог, поддерживал Анну Васильевну, с фронта он присылал ей тёплые и бодрые письма, просил не волноваться. Он регулярно посылал ей деньги, беспокоясь о ее материальном положении. Супруг предлагает Анне Васильевне менять его вещи на хлеб, только не голодать. Радуется, что из Урусово прогнали фашистов. «…они, только две недели были, но бед успели натворить…» - это строки из письма Анны Васильевны к мужу. Григорий Трофимович в очередном письме к жене напишет, что волновался и очень переживал за Анну Васильевну и маленькую дочку..

Великодный Григорий Трофимович,учитель, участник Великой Отечественной войны,

погиб в феврале 1942 года

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Представляем вашему вниманию письмо ( на фото представлен оригинал), которое прислали в историко-краеведческий школьный музей, дети Дмитрия Алексеевича, мужественного и отважного директора сельской школы. Письмо адресовано юным поисковикам – краеведам.

«Дорогие ребята! Мы были душевно тронуты вашим письмом и рады тому, что прошло много лет, но память о нашем отце жива. Имя его не забыто. Так и должно быть, ведь жизнь свою он отдал во имя народа.

Всего лишь 41 год прожил этот человек, но какой яркий неугасимый след оставил он в жизни многих людей.

Родившись в крестьянской семье, обладал незаурядными способностями, аналитическим умом. Отец выбрал профессию учителя и не замедлил вернуться в дер. Грибовка, где возглавил неполную среднюю школу и в то же время являлся преподавателем математики в старших классах.

Наша мама много рассказывала раньше о нём и характеризовала его как замечательного педагога. Всю свою энергию и силы он отдавал школе, его учениками были не только дети, но и взрослые. Он умел заботиться о каждом и мог преподнести частицу своих знаний тому, кто её не имел, а таких, к сожалению, было немало.

Кроме школьной жизни, его волновала жизнь сельчан. Будучи одним из образованных людей в деревне, он «пропадал» в сельсовете, давал нужные советы. Много помогал в работе, он славился, как человек необычайно мудрый и справедливый. Нередко было и такое, что люди преклонных лет обращались за советом к молодому учителю, и никого он не обделял своим вниманием, по возможности помогал, посылал способных учеников продолжать обучение в высших учебных заведениях, трудоустраивал односельчан. Но не только это говорит о его прекрасной натуре, отец был хорошим семьянином. Всё свободное время отдавал детям, а нас у него было трое. Он всегда был внимательным, добродушным и отзывчивым.

Мирную жизнь нарушила война. Отец продолжал свой труд в тылу и он был не менее значительным, чем сражение на фронте.

Когда фашисты заняли Грибовку, то все советовали отцу покинуть на время деревню. Опасность была реальной. Мать также настаивала на временном отъезде к брату в д. Бельцы, но ответ был короток: «Если что – умирать будем вместе. Я вас не брошу».

Когда партийные руководители гнали гурт скота, ему предложили присоединиться к ним. Он согласился, к вечеру завернул домой. В этот страшный день немцы заходили в наш дом дважды, но отца не заставали. И только вечером, выследив его, они ворвались в дом и начали пытки. Мы, дети, испугавшись, спрятались на печь. Его начали бить, долго пытали и вывели на мороз раздетым, где зверски расстреляли. Он не дожил одного дня до освобождения Грибовки.

После войны приезжала комиссия из Тулы для расследования его гибели. Было предположение, что его предал один из учителей, но на допросах ничего установить не удалось. И на этом всё расследование было окончено.

Наш отец, конечно, был замечательной личностью. Он нёс людям только добро и не мог даже подумать, что кто-то может его предать.

Совсем недавно мы встретились с женщиной – автором письма в редакцию. Она со слезами благодарности вспоминала о помощи, оказанной отцом её семье в тяжёлые предвоенные годы. Через всю свою жизнь она пронесла память о нём… Большое спасибо вам за то, что вы помните о нём.

10.12.89 г. Дети Кузякина Д.А.».

Кузякин Дмитрий Алексеевич, директор Грибовской средней школы, зверски замучен и расстрелян за сутки до освобождения Венёвского района от фашистских захватчиков

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Об Алексее Петрович Крючкове нам ничего не известно, кроме того, что он преподавал историю в Урусовской школе с 1937 по 1939 год. Фотографию подарила музею Великодная Анна Васильевна, которая работала с Алексеем Петровичем в указанный период. Нам удалось установить, что нашивка на рукаве у Крючкова – это нашивка бойцов Красной Армии авиационных частей. Отшивалась она из приборного голубого сукна и имела вид ромба, обращенного тупым углом вниз. Общие принципы символики: в центре ярко-желтого круга вышивалась эмблема авиации. Как и в случае с другими военизированными частями, небольшой металлический значок символизировал конкретную специальность военнослужащего. На фото хорошо видна нашивка и значок на кителе Крючкова А.П. По нашивке можно сделать предположение, что Алексей Петрович был лётчиком или техником по обслуживанию авиационных машин, самолётов. Возможно по ранению получил направление на работу в школу. Поиск сведений об этом человеке продолжается и мы не оставляем надежды найти более точные данные о времени ( 1942-1945г.г.) и месте гибели Крючкова А.П.

Крючков Алексей Петрович, погиб 1945г.

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Нашему поколению выпало счастье жить рядом с солдатами Победы, слушать их рассказы и передавать потомкам. Давайте еще раз удивимся: вместе с роковыми событиями, выпавшими на долю этого поколения, их память сохранила столько доброго и светлого. Какую же силу духа надо иметь, чтобы, пройдя через такую войну, не изменить добру.

Новиков Алексей Алексеевич родился в 1920 году в селе Истомино. В семье было шестеро братьев. Мать воспитала их одна. Алексей Алексеевич окончил 4 класса, затем учился на курсах трактористов. Работал трактористом до 1940 года, был призван в армию. Служил он в городе Сталино ( ныне г.Донецк , ДНР) в войсках НКВД. Там в 1941 году встретил войну.

Алексей Алексеевич – гвардии старшина, воевал в составе войск второго Белорусского фронта. Защищал Великие Луки, Вязьму, воевал под Москвой в районе Наро-Фоминска.

Первый раз ранило его в Великих Луках. Лечился в медсанбате в Гороце, Кувшинове. Потом опять фронт: рота связи под Смоленском. Второе ранение в глаз, отправили в госпиталь самолетом в Москву. Два месяца лечился в госпитале в Тимирязевской академии. Признали негодным к строевой службе. Отправили командиром взвода в Подмосковье на 200 человек. В 1942 по 1943 годы отправляют в Польшу, служил в комендатуре командиром взвода. В декабре 1945 года демобилизовался. Имеет ряд правительственных наград: орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейные. После демобилизации работал помощником бригадира тракторной бригады с 1945 по 1975 годы и в 1975 году ушел на пенсию по инвалидности, но по мере возможности всегда помогал своему родному совхозу.

1943 год 1975 год

Новиков Алексей Алексеевич

Новиков А.А. за работой

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

По материалам районной газеты «Красное знамя»

от 29 марта 1986 года

Земля отцов – земля детей. Вишняковы

Дмитрий Алексеевич Вишняков появился на свет, когда в городе на Неве произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Ровесник Октября рос, набирался сил, прошёл славный боевой путь. Юность его опалила война. Как многие его сверстники, встал на защиту своей социалистической Родины. С первых дней нападения гитлеровской Германии Дмитрий Алексеевич был на фронте, принимал активное участие в отпоре противнику, наступавшему на всех направлениях фронта.

Он был смелым воином, храбро сражался с врагом. За умелое руководство подчинёнными и проявленную отвагу в боях он был произведён в офицеры. Лейтенант Вишняков освобождал многие города от гитлеровских захватчиков. Свой боевой поход закончил в Праге.

Родина высоко оценила его боевую деятельность, наградив офицера Д.А. Вишнякова орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

После демобилизации из Советской Армии стал работать в сельском хозяйстве. Армейская закалка пригодилась в мирной работе. Это был один из дисциплинированных специалистов. Много лет он руководил ремонтной мастерской совхоза «Венёвский». Отсюда коллектив проводил его на заслуженный отдых.

Дмитрий Алексеевич Вишняков – коммунист. В рядах КПСС он прошёл большой путь и добросовестным трудом, исполнительностью завоевал уважение товарищей. Его и сейчас уважают односельчане за заслуги, за деловые советы, за доброе, отзывчивое сердце.

Под стать мужу и супруга Мария Сергеевна. Она тоже немало потрудилась в сельском хозяйстве в годы войны и в мирное время. Её работа отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

На фото

Дмитрий Алексеевич Вишняков с супругой Марией Сергеевной (конец 70-ых годов 20 века)

На фото

Дмитрий Алексеевич Вишняков,

фотография сделана до 1940года

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

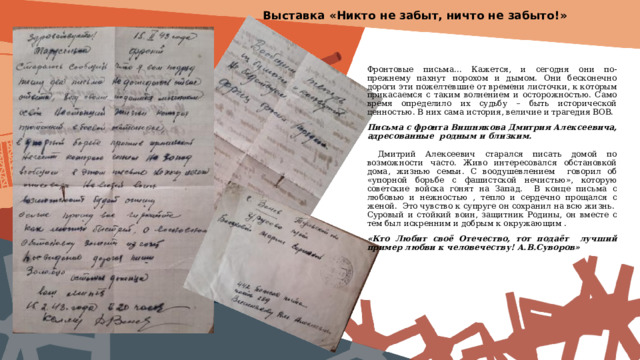

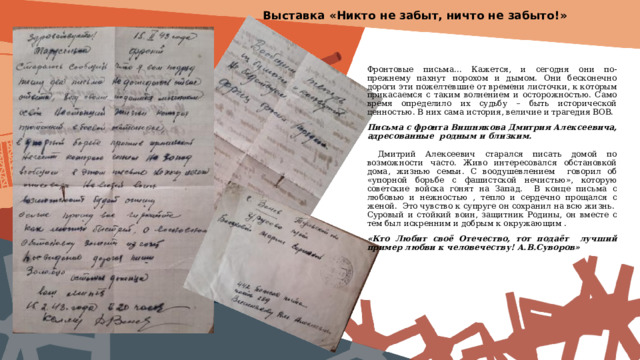

Фронтовые письма… Кажется, и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и дымом. Они бесконечно дороги эти пожелтевшие от времени листочки, к которым прикасаемся с таким волнением и осторожностью. Само время определило их судьбу – быть исторической ценностью. В них сама история, величие и трагедия ВОВ.

Письма с фронта Вишнякова Дмитрия Алексеевича, адресованные родным и близким.

Дмитрий Алексеевич старался писать домой по возможности часто. Живо интересовался обстановкой дома, жизнью семьи. С воодушевлением говорил об «упорной борьбе с фашистской нечистью», которую советские войска гонят на Запад. В конце письма с любовью и нежностью , тепло и сердечно прощался с женой. Это чувство к супруге он сохранил на всю жизнь. Суровый и стойкий воин, защитник Родины, он вместе с тем был искренним и добрым к окружающим .

«Кто Любит своё Отечество, тот подаёт лучший пример любви к человечеству! А.В.Суворов»

Вставить фотографию

выставки школьного музея

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

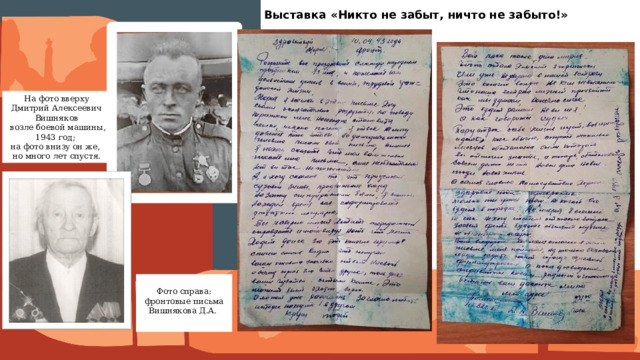

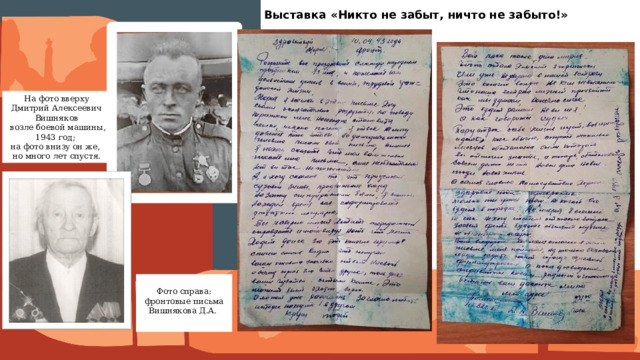

На фото вверху

Дмитрий Алексеевич Вишняков

возле боевой машины,

1943 год;

на фото внизу он же,

но много лет спустя.

Фото справа: фронтовые письма Вишнякова Д.А.

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Рассказывает Минченкова Маргарита Яковлевна, до 2018 года руководитель историко-краеведческого школьного музея.

«Несколько лет назад к нам в музей были переданы наградные документы и некоторые награды Аверина Григория Дмитриевича (см.фото) В их подлинности у нас нет ни малейшего сомнения, но к великому нашему сожалению, мы не можем установить судьбу героя . По данным документам становится ясно, что Григорий Дмитриевич вернулся с фронта так как в 1946 году 6 апреля в Райвоенкомате получил удостоверение и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.». Через 30 лет там же в районном военкомате ему будет вручена другая медаль « Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» . Со слов Минченковой М.Я., эти документы и награды были подарены музею родственниками Аверина Г.Д., которые на тот момент проживали в пос. Коммунаров Венёвского района (ныне Новомосковского района) Тульской области. Мы пытались искать другие данные об этом человеке, но к великому сожалению, никаких дополнительных сведений об Аверине Григории Дмитриевиче найти пока не удалось. Но мы рассчитываем, что возможно родственники героя тоже увидят эти документы и откликнутся.»

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

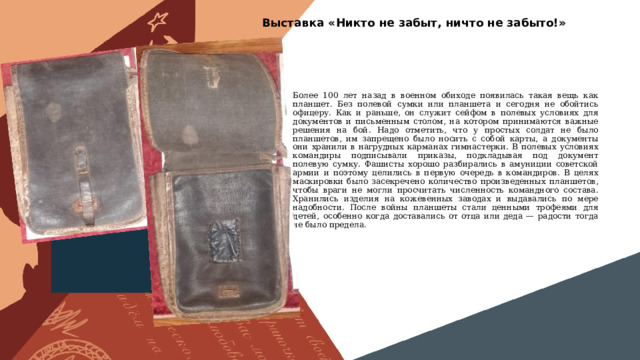

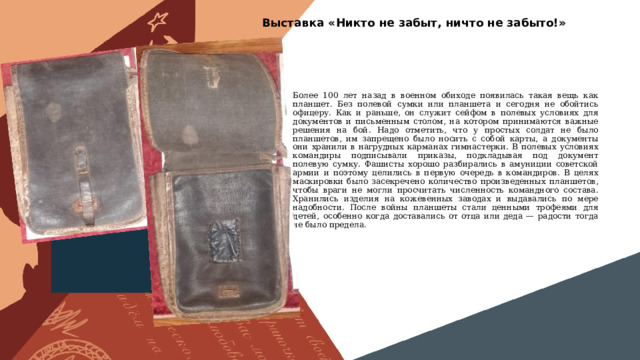

Более 100 лет назад в военном обиходе появилась такая вещь как планшет. Без полевой сумки или планшета и сегодня не обойтись офицеру. Как и раньше, он служит сейфом в полевых условиях для документов и письменным столом, на котором принимаются важные решения на бой. Надо отметить, что у простых солдат не было планшетов, им запрещено было носить с собой карты, а документы они хранили в нагрудных карманах гимнастерки. В полевых условиях командиры подписывали приказы, подкладывая под документ полевую сумку. Фашисты хорошо разбирались в амуниции советской армии и поэтому целились в первую очередь в командиров. В целях маскировки было засекречено количество произведенных планшетов, чтобы враги не могли просчитать численность командного состава. Хранились изделия на кожевенных заводах и выдавались по мере надобности. После войны планшеты стали ценными трофеями для детей, особенно когда доставались от отца или деда — радости тогда не было предела.

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Патрон от винтовки Мосина («трехлинейки») был создан на основе 7,62-мм патрона полковника Н.Ф. Роговцева по образцу нового на тот период 8-мм австрийского патрона М1888, но снаряженного в отличие от последнего бездымным порохом и имеющего свинцовую пулю в мельхиоровой оболочке. Инновационный мельхиоровый колпачок патрона был более прочен, чем медный старого образца, не ржавел и не столь сильно изнашивал ствол, как стальной. Русский патрон 7,62R оказался весьма технологичным в изготовлении, устойчивым по баллистическим характеристикам. По энергетике он немногим уступал признанным западным патронным «грандам»: английскому 7,71 мм патрону Ли-Энфилд, американскому 30-06 Спрингфилд или немецкому патрону 7,92 Маузер. Вместе с тем, уже в момент принятия на вооружение русский патрон 7,62R имел неустранимую особенность, которая постепенно делала этот боеприпас все более и более архаичным — выступающую закраину, грубо говоря, выступающий край на донышке гильзы. В патронах, имеющих гильзу с закраиной, упор боеприпаса в патроннике осуществляется рантом закраины в пенек (торец) ствола. (2)

Гильза и патрон

от винтовки Мосина

времён Великой Отечественной войны

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Сейчас очень много споров о том какие цели преследовала Германия, нападая на СССР. Самая распространённая версия – это ложь о том, что Германский фашизм хотел освободить СССР от диктатуры. Якобы он нёс свободу и хорошую счастливую жизнь народам. Но представленные артефакты доказывают совсем обратное. Перед вами гильзы от патронов различного калибра германского производства. Они были найдены и переданы в музей местными жителями с.Урусово и близь лежащих деревень Островки и Грибовка, где во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны Венёва и Венёвского района. Все патроны имею маркировку и клейма. По следам на них видно, что патроны стреляные и произошло это очень давно. Маркировка гильз патронов (донное клеймо гильз) выполняется клеймами. Клейма — это условные знаки в виде букв, цифр, рисунков, выдавленных на поверхности элементов патронов. Они содержат данные о месте, времени изготовления патронов, некоторых конструктивных особенностях, назначении. На фото гильза от 37-мм осколочно-трассирующей гранаты. Граната обр.18 модернизированная 3.7 cm Sprgr. 18 umg. Вес 620 грамм, длина 128.5 мм. ... Гильза ко всем калиберным снарядам латунная цельнотянутая, индекс 6331. В 1930-1945г. на патронах, произведенных в Германии, оккупированных ею странах и производимых для Германии использовалась маркировка с четырьмя элементами, редко с двумя элементами. Маркировка включала код производителя, предназначенный для зашифровки завода. До 1940г. этот код состоял из буквы "P", часто сопровождаемой двумя или тремя цифрами.(3)

Этими снарядами немецко-фашистские захватчики забрасывали мирные города и села, взрывали и уничтожали дома мирных жителей Венёвского района. Но не долго они по хозяйничали . 9 декабря 1942 года Венёвский район Тульской области был освобождён и фашисты спешно бежали, по бросав свои личные вещи. На фото сверху солдатская немецкая фляга. Сама фляга алюминий, сверху оклеена шпоном. По клеймам: D.R.G.M - Deutsche Reichs Gebrauchmuster - Германское бюро регистрации и патентов, т.е. это зарегистрированный образец, одобренный государством. H.R.E. 42 - шифр производителя и год выпуска. D.R.P.angm - Deutsche Reichs Patent angemessen - соответствует Германскому имперскому патенту.

Вот такие «подарки» времён Великой Отечественной войны свидетельствуют об истинных целях, которые преследовал германский фашизм, одна из них – полное уничтожение местного населения.

Так будем же ценить мирное время и изучать историю своей страны и малой родины, чтобы никогда больше не слышать свиста пуль и разрыва снарядов на своей земле!!

Выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Спасибо за внимание!

Список использованной литературы:

- ( по материалам сайта https://cdn.obd-memorial.ru/html/images3?id=58784558&id1=d270210b71734d2bd31dffd6969c0830&path=Z/005/058-0018004-0733/00000345.jpg )

- https://topwar.ru/55915-trehlineynyy-shedevr.html

- https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?p=157119&sid=9eee112d85c24b7ab621409acd2e5e18#p157119