Б утурлиновский муниципальный район

утурлиновский муниципальный район

Школьная научно-практическая конференция

обучающихся

«Школьная исследовательская инициатива»

Искусство и технология

Женский народный костюм Воронежской области

исследовательская работа

Автор: Якименко Анна

7 класс,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Филиппенковская основная общеобразовательная школа

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Руководитель: Середа Лидия Николаевна

учитель ИЗО,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Филиппенковская основная общеобразовательная школа

Бутрлиновского муниципального района

Воронежской области

Филиппенково,2019

Оглавление

|

|

| Стр. |

| Введение | 3-4 |

| Глава I. | Женский народный костюм Воронежской губернии. | 5-11

|

|

| 1.1 Исторический фактор формирования народной одежды Воронежской губернии; | 5 -6 |

|

| 1.2 Полный комплекс традиционного костюма Воронежской области. | 6-11

|

| Глава II. | Женский народный костюм Бутурлиновского района. | 11-15

|

|

| 2.1 Технология создания народного костюма; Бутурлиновского района; | 11-13 |

|

| 2.2 Сохранение народного костюма. | 13-14 |

|

| 2.3. Народный костюм живёт. | 14-15 |

| Заключение | 16 |

| Список источников и литературы | 17 |

| Приложения | 18-31 |

Введение.

Актуальность темы исследования.

История русского костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт.

В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа, и были выработаны приемы его изготовления.

Русский национальный костюм имеет свои особенности и отличается особенностями покроя, тканью, цветовой гаммой, орнаментом, составом костюма и способом ношения различных его частей.

Традиционная русская одежда, несмотря не её разнообразие, делилась на две группы: северновеликоруссих губерний и южновеликорусских губерний.

На территории Воронежской губернии преобладал южновеликорусский тип.

Лучшие люди России всегда понимали жизненную необходимость бережного сохранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма.

Все новое - это хорошо забытое старое. Дизайнеры вновь и вновь обращаются к богатой русской культуре. Большое количество модельеров и дизайнеров используют элементы русского стиля в своих коллекциях, благодаря чему народные мотивы стали одним из актуальных трендов. Женская одежда, аксессуары и обувь в русском стиле присутствует в коллекциях русских и зарубежных модных брендов: Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Анна Бородулина, Алена Ахмадулина, Ив Сен Лоран - эти и другие модельеры и модные дома неоднократно использовали русские мотивы.

Данная работа актуальна тем, что затрагивает не только уже хорошо изученные факты о традиционном Воронежском народном костюме, но и раскрывает его преемственность современной жизни, а также может заинтересовать молодое поколение узнать больше об истории своего народа и края.

Объект исследования: Воронежская область.

Предмет исследования: Женский народный костюм Воронежской области.

Цель исследования: Выявить характерные особенности женского костюма Воронежской области.

Задачи:

1.Выявить исторические и культурные факты формирования народного костюма Воронежской губернии;

2. Узнать, какие материалы использовался для изготовления народной одежды;

3.Изучить из каких элементов состоит женский народный костюм и какую тайну хранит его нарядное узорочье;

4. На примерах народных костюмов сёл Бутурлиновского района выявить общие закономерности южновеликорусского типа одежды;

5.Расширить знания о традициях, обычаях и истории родного края;

Практическая значимость исследования.

Содержащийся в работе фактический материал может быть использован:

1) при изучении отдельных тем по изобразительному искусству во 2, 5 классах;

2) при разработке элективных курсов по искусству;

3) при проведении уроков школьных курсов «Географическое краеведение», «Историческое краеведение»;

4) при проведении внеклассных мероприятий, связанных с праздниками Рождества Христова, Масленицы, Пасхи, Ивана Купалы и т.п.

Глава I. Женский народный костюм Воронежской губернии.

Исторический фактор формирования народной одежды Воронежской губернии.

Местность, занимаемая Воронежской губернией до конца XVII века, в основном была пустынной степью с редкими поселеньями и кочевьями.

Вначале на территорию «Дикого поля» шли на жительство разнообразные люди, по складу характера ищущими воли и приключений, с ней связанных- вольные казаки, выходцы с Украины, боярские дети, стрельцы, служилые люди

Активное заселение Воронежской губернии началось при Петре I во время Азовских походов и строительства флота на реке Воронеж.

Начиная с 17 века, на землю Воронежской губернии переселилось много украинцев.

Поэтому при всей схожести с другими южно русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде.

С 18 века земли Воронежской губернии дарились боярам, дворянам и прочим знатным людям.

Началось массовое переселение государственных и крепостных крестьян семьями и целыми селами из Рязанской, Тамбовской, Московской, Орловской, Курской губерний и Украины.

Все переселенцы несли свои традиции и обычаи, само собой, это касалось и одежды.

Воронежскую губернию отличает необычайное многообразие одежды. В разных уездах, селах, а иногда и в пределах одного села можно было увидеть всевозможные комплексы костюмов.

В журнале «Всемирная иллюстрация» за 1860 год отмечалось: «Всякому некоренному жителю резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть.

Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты, вкуса и безвкусицы в праздничных нарядах, головных уборах, столько смеси старинного с новым, своего и прошлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названий... Полное собрание костюмов всей губернии составило бы богатый материал для истории этого края, представило бы полную картину быта жителей».( Приложение№1)

Одежда жителей Воронежской губернии изготавливалась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Конопля являлась широко распространенной культурой в черноземной зоне России. Конопляное масло употреблялось в пищу и было известно намного раньше подсолнечного.

Из конопляного семени пекли лепешки и варили кашу-соломату. Из женских растений конопли вили бечеву, веревки и канаты для флота. Мужские растения давали более тонкие волокна. Из них пряли пряжу, ткали и шили одежду.

Замашный или посконный холст из конопли являлся обычной тканью для изготовления крестьянской одежды.

1.2 Основные элементы традиционного костюма Воронежской губернии.

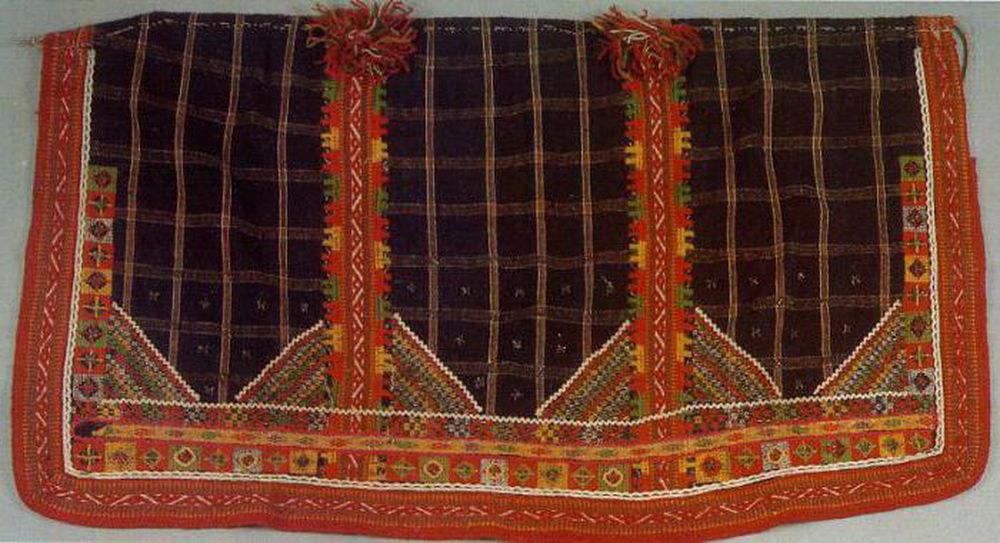

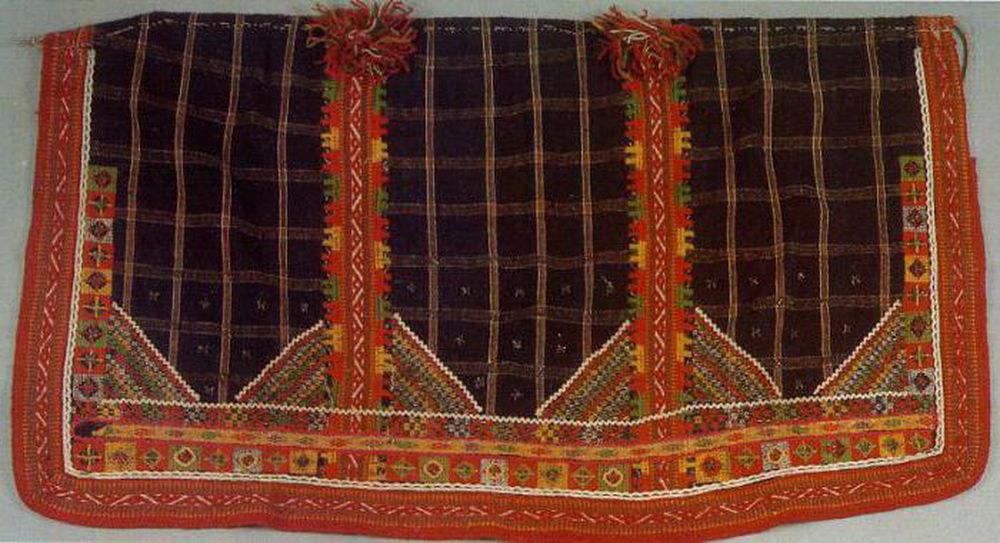

Понева (или панева) — характерная одежда для юга, одна из древнейших одежд восточных славян — набедренная одежда, первоначально сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домоткани (саму ткань делали на специальном станке, ширина которого была около 35 см). Понятие «понява» (понева) - общеславянское и обозначало кусок ткани, покрывало.

Этот термин встречается на страницах русских летописей, изображение ее угадывается в одежде женщины, помешенной на створчатом серебряном браслете XII в., найденном археологами в Старой Рязани. Специальным шнуром из шерсти — гашником, юбка укреплялась. В зависимости от покроя поневы могли быть «открытыми» или «глухими». Первые — распахивались, а вторые — нет.

Иными словами, понева - это юбка, состоящая из трех полотнищ шерстяной или хлопчатобумажной ткани, стянутая на талии узким пояском. Поневы Воронежской губернии по богатству и художественным качествам были самыми красочными нарядами из всех губерний. По декоративно-художественному оформлению поневы разных местностей различались между собой, однако все они имели общие черты.( Приложение №2)

В Воронежской губернии самой распространенной была понева с черными клетками - «черноглазка», изредка встречались поневы с бледно-синими клетками - «синеглазки». Размер клеток на поневе указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе. Длиной поневы были до щиколотки, так, чтоб была видна рубашка.( Приложение№3)

Самую нарядную поневу носили женщины в первый год замужества, до рождения ребенка. Понева украшалась ярко-красной вышивкой, а по подолу - широкой полосой лент.

Как и вся одежда, поневы были праздничными и будними. Украшали понёву лапочками и позументами.

Позумент — это украшение понёвы в виде оклада по низу, состоявшее из тесьмы, разноцветных лент.

Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха.

Шилась она длиной до пояса из домотканой холстины, позже - из покупной фабричной ткани. Эта часть одежды во многих местах называлась «станушкой».

Рукава рубахи замужней женщины украшались богаче и ярче, чем рукава девичьей рубахи. Каждая женщина имела в своем сундуке целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня. Праздничные рубахи (обычно рукава, манжеты, подол, воротник) украшали тканьем, вышивкой, блестками.

Рубах было около одиннадцати видов — с мушками, с поликами, с перетканкою, с зобом и т.д. Рубахи были холстинные из конопли, позже ситцевые и сатиновые. Основные цвета — белый и красный.

Холстину сначала выбеливали золой. Праздничные рубахи были чисто белые, а будничные выбеливали не до конца и мало украшали.

Самой любимой рубахой была праздничная рубаха с красными поликами. Орнамент на поликах ткался вместе с полотном, а затем украшался тесьмой и блестками.(Приложение №4)

По праздникам поверх рубахи надевалась черная, расшитая разноцветной тесьмой и блестками, не приталенная кофта «кундя». По фасону она напоминает жакет. Рукава рубах украшались брыжами и яркими рюшами, а также перетканочками, красными полосочками вдоль рукава.

Важным элементом женского костюма Воронежского края был передник. Его носили девушки и женщины в комплекте с понёвой, юбкой и сарафаном.

Поверх рубахи и поневы надевали своеобразный передник прямого покроя, иногда с рукавами. Как и рукава рубахи, передник щедро украшали, его узор отличался многокрасочностью.

Передник-запон, занавеска или завеска — носили крестьянки всех центральных и южных губерний России: Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской и Воронежской — служил для защиты одежды и дополнял ее, создавая цельный ансамбль.

Передники были различных цветов, с яркими лентами и тесьмой, пришитыми по краю, с кружевами и могли меняться каждый день.

Туникообразный передник является наиболее древним и восходит к плечевой туникообразной одежде, его названия: запан, завеска, занавеска, нарукавник, насовник. ( Приложение№5)

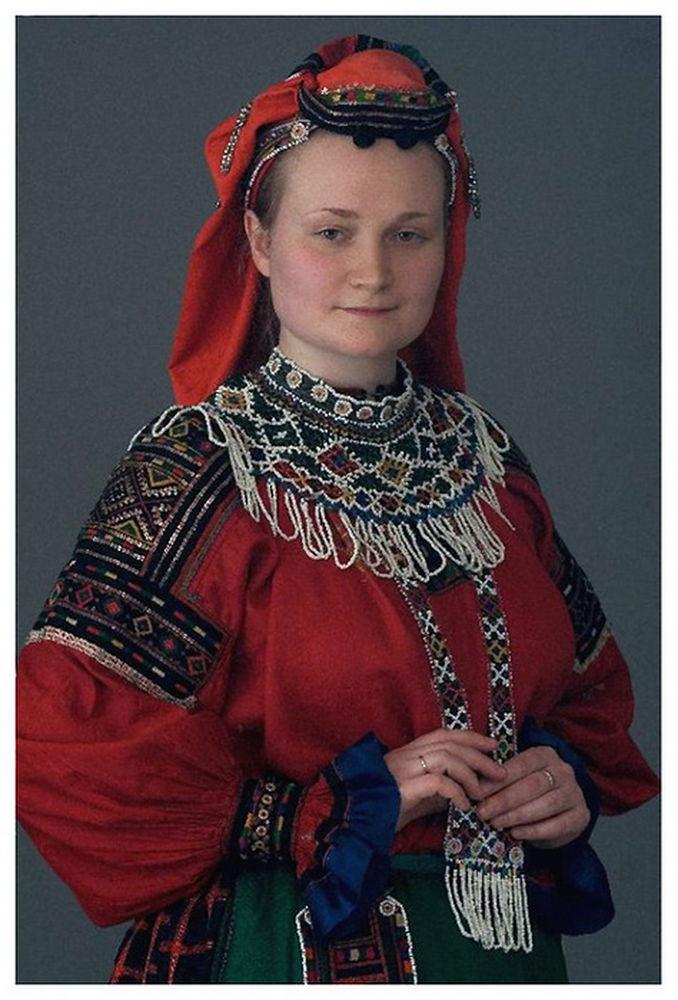

Без головного убора комплекс одежды был бы неполным. Женский головной убор состоял из кички, или сороки, кокошника и богатого набора платков и шалей. Замужние женщины обязательно так укрывали голову, чтоб волос не было видно (этот обычай был повсеместно, опростоволоситься было большим позором).

На девушек данный запрет не распространялся, поэтому в девичьем убранстве были венцы — повязки из лёгких тканей, украшенные пуговицами, вышивкой, сложенные в виде обруча платки.

Наряжаться в селах любили, и платков было большое множество — рябые, красные и белые, красные с кистями. Расцветка могла быть такой — серединка черная, а края — оранжевые.

На концах платки украшались оладышками. И когда завязывали такой платок на затылке, два оладыша висели на лопатках и один на пояснице. Оладыши были похожи на лопасти покромки, только овальной формы.

Женщины носили сороки со шлыками.

Шлык (шлычка) — это головной убор, своеобразная шапочка, представляющая собой широкий околыш, к которому пришивался присборенный платок, завязывающийся на затылке тесемками.

Основной цвет шлыка — красный, по нему нашивался узор из тесьмы, блесток, бисера, гаруса. Шлык плотно прикрывал женские волосы, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы

Кокошники — общеизвестного типа небольших размеров и чаще всего расшиты бисером, реже золотом, по холсту, натянутому на картон. Орнамент старинный, семнадцатого века, но часто упрощенный и обедневший. Кички — сороки — бархатные или атласные шапочки, едва покрывающие макушку, расшиты золотом. Орнамент в основном геометрический. ( Приложение№6)

Позатыльник был вышит гораздо богаче верхней части.

Головной убор играл огромную роль в женском костюме. По нему можно было определить возраст его владелицы, ее семейное положение: девушка на выданье, молодая женщина, женщина в возрасте, старушка.

Среди украшений на территории Воронежского края известны нагрудные, височные, ушные, ручные, наспинные и поясные.

Монисто и стеклянные бусы, низанные из бисера «ожерелья», «нарушники» — нечто вроде браслетов и самодельные «серьги с кругами», «гребатки» — род ожерелья .( Приложение №7)

Самым распространенным нагрудным украшением был «гайтан». Гайтаном называли два вида украшений из бисера. Одно представляло собой две сплетенные из разноцветного бисера полосы шириной от полутора до пяти сантиметров, украшенные бисерными подвесками и соединенные в нижней части. Второй вид гайтана — это длинный, унизанный бисером, плетеный черный шнур, на который прикрепляли крестик или иконку.(Приложение№8)

Полный комплекс народного костюма включал и обувь.

В статье Л.И. Некрасовой «Те баснословные года...» говориться:

«На ногах у баб и у девок толстые „пятиугольные, ковыляные“ узорами ногавки (чулки) и чеботы. Чем толще нога, тем считается элегантнее. »

Чуники, чеботы — плетеная или вязаная крючком из пеньковых веревок обувь. К подошве прикрепляли кожу и деревянные дощечки, чтобы обувь не протиралась.( Приложение№9)

Особенно дорогими были женские сапоги, надевались несколько раз в жизни и передавались от матери к дочери

Любой русский народный костюм непременно был украшен орнаментом: повседневная одежда в меньшей степени, а вот праздничная обязательно украшалась элементами вышивки, бисером, блесткам.

В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета – белый, красный и черный.

Белый цвет связан со светом, ощущением легкости, олицетворяет благородство.

Красный цвет считался праздничным. Цвет плодородия, света, долголетия.

Черный – цвет земли и покоя – один из самых любимых в Воронежской губернии.

В Воронежской губернии преобладала так называемая линейно-геометрическая вышивка.

А наиболее используемой фигурой был ромб. Часто стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. В народе этот мотив получил название «репей» и стал символом плодородия, огня и жизни.

Глава II. Женский народный костюм Бутурлиновского района.

Технология создания народного костюма сёл Бутурлиновского района.

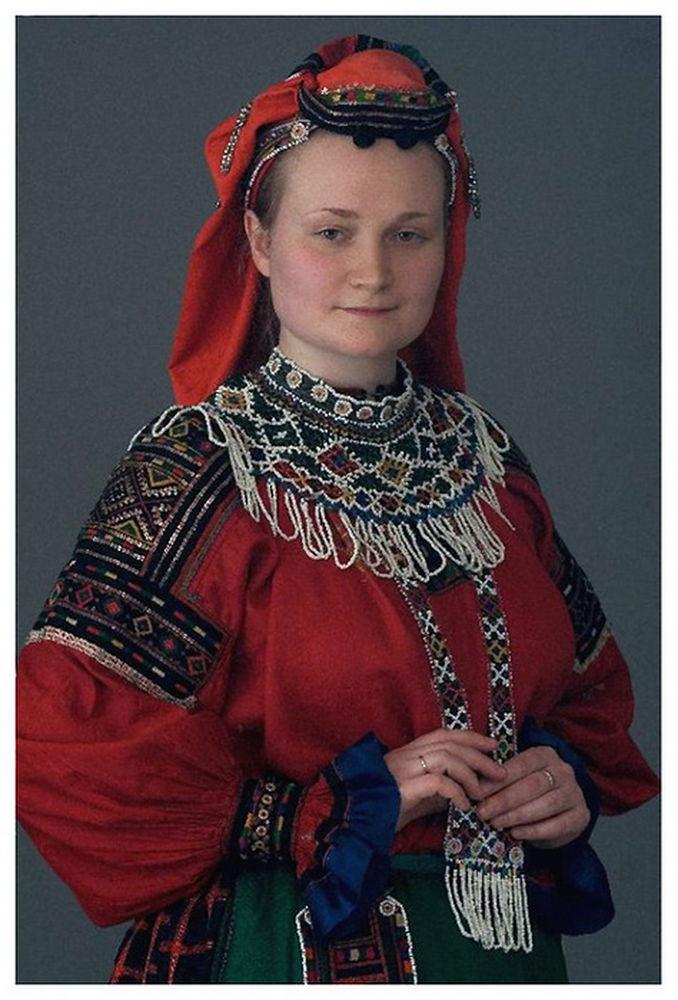

Народный костюм Бутурлиновского района, сел Клеповка, Гвазда, Пузево, объединяет в себе традиции южнорусского и рязанского костюмов. Село Клеповка, как и соседние с ним села, основано переселенцами из города Скопин Рязанской губернии. Сходство костюмов, орнаментов, техники ткачества, гончарных изделий, а так же особенностей речи, доказывает прямую связь жителей Клеповки с рязанской землей.

Одним из таких материальных подтверждений этой связи является женская, так называемая «суреновская» или «переткатая» рубаха, находящаяся в музее народной культуры и этнографии ВГУ. Женский костюм Бутурлиновского района, сел Пузево, Клеповка, Гвазда, представленный в музее народной культуры и этнографии ВГУ, имеет свои характерные особенности, отличные от костюмов сел, находящихся в других районах области.

Комплекс одежды для девушки- сарафан. Он состоял из чёрного шерстяного сарафана, рубахи, головного убора- обруча, набора платков…Сарафан подпоясывали цветным кушаком красного, малинового или зелёного цвета.( Приложение №10)

Технология изготовления костюма села Клеповка Бутурлиновского района Воронежской области является уникальной по набору технологических приемов в ткачестве и полихромной вышивке «ковровым» орнаментом, разнообразию декоративной отделки и самобытному цветовому решению всего ансамбля одежды. Наряду с общими для южнорусской культуры элементами в покрое, здесь прослеживаются местные своеобразные приемы в декорировании.

В настоящее время технология изготовления костюма села Клеповка используется участниками фольклорных коллективов города Воронежа и области для изготовления сценических костюмов-реконструкций. (Приложение№11)

Для изготовления рубахи используют ткань полотняного переплетения шириной 37-40 см. Крой рубахи - туникообразный со скошенными боками. К подолу пришивают тканую кайму, украшенную односторонней счетной гладью и «росписью». Под рукава вшивают ромбовидные вставки-ластовицы. Детали рубахи сшивают вручную швом «назад иголкой» или машинным швом. Ворот рубахи и разрез украшают плетеной каймой и блестками.

Пояс для костюма изготавливали из шерсти различных цветов, используя такой способ плетения как дерганье. Концы пояса украшали кистями из шерсти и бисера, подвесками из ткани с нашивками из блесток, пуговиц, шерстяных кистей. Для этого из нитей готовили пять петель одинаковой длины. С одной стороны петли крепко связывали вместе и прикрепляли к какому-нибудь неподвижному предмету. Свободные концы петель надевали на пальцы: три петли на указательный, средний и безымянный одной руки, а две петли – на указательный и средний пальцы другой руки. Продевают свободный безымянный палец в петли, надетые на пальцы другой руки, подцепив дальнюю петлю снизу вверх, протаскивают ее сквозь другие петли на себя, после чего она окажется надетой на безымянный палец уже другой руки. Безымянный палец этой руки освободился для работы. Теперь этот свободный палец продевают сквозь петли, надетые на пальцы другой руки, подцепив дальнюю петлю, протаскивают ее на себя – петля окажется на безымянном пальце снова этой руки. Далее цикл повторяется сначала. Протащив очередную петлю, разводят обе руки в стороны и тянут за все петли, чтобы затянуть работу.

Сохранение народного костюма.

В селе Клёповка создан народный музей, где бережно хранят традиции своих предков.

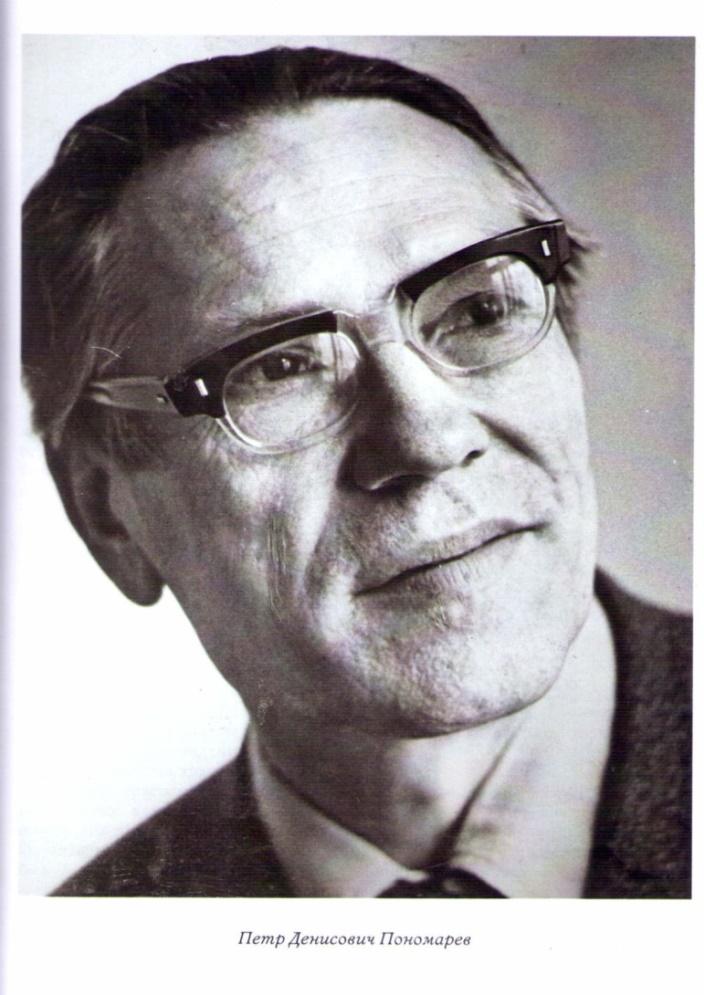

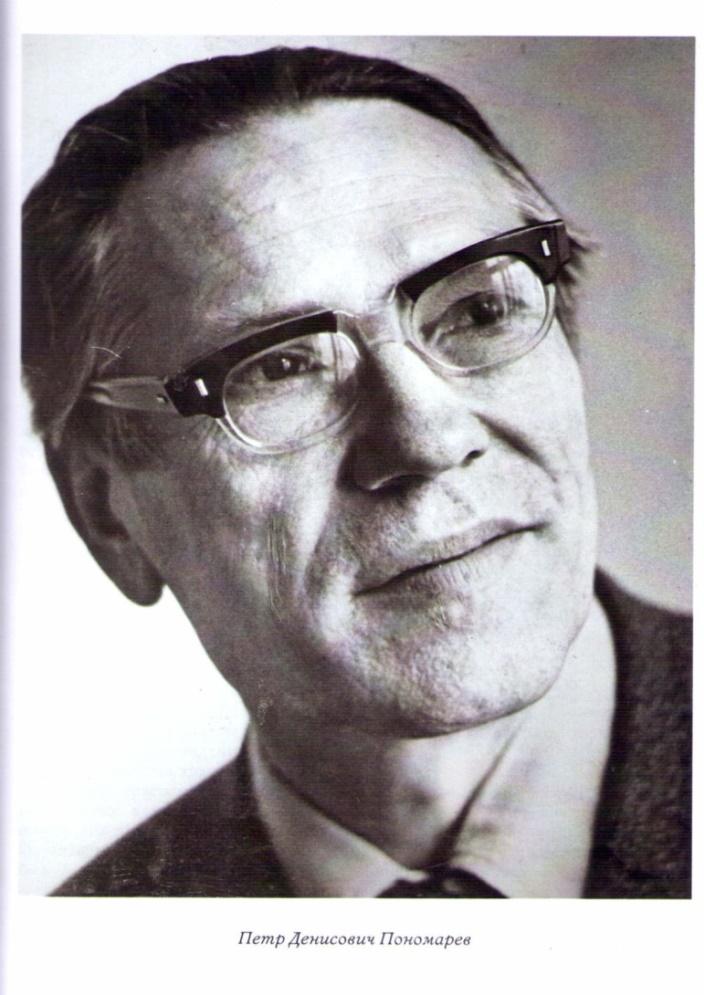

Заведующей народным музеем села Клеповка Бутурлиновского района, 66-летней Надежде Крикуновой, вручили медаль «100 лет П. Д. Пономареву».

Женщину отметили за сохранение народных костюмов сел Приосередья.

В коллекции краеведческого уголка есть сарафан, которому 150 лет.

Жители Клеповки и соседних сел Пузево и Гвазда с удовольствием передают нам на хранение народные одежды, сшитые 100 – 150 лет назад. Названия многих элементов костюмов мы узнали именно из книги Петра Пономарева. (Приложение№12)

Воронежский художник Петр Денисович Пономарев знаток народных помыслов и художественных ремесел, заслуженный работник культуры России. Уроженец села Клёповка, Павловского уезда.

Основное направление творчества Петра Денисовича - декоративно-прикладное искусство. Он известен не только как знаток, но и как собиратель: народных игрушек, старинных изделий кузнецов, керамики, вышивок. За многие годы художник создал коллекцию рисунков крестьянской одежды, бережно сохраненной на дне старых сундуков в селах и деревнях Воронежской губернии.

В своей книге «Народный костюм Воронежской губернии», Петр Денисович писал, что «каждая вышивка — это неповторимая чудесная картина, наполненная особым смыслом. Вот зубчатая линия — это изображение крепости, прямоугольники с «репьем» внутри означают, что над каждым домом должно светить солнце-божество; леса, реки, поля - все под защитой бога Солнца.»( Приложение №13)

Костюм жительниц сел Клеповка, Гвазда, Пузево, (по воспоминаниям П. Д. Пономарева) состоял из рубахи, поневы, запана, завески или фартука, гаруса, одного - двух монистов и каскада бус, серег -янтариков и пушков, головных уборов: кички или сороки, кокошника, комплекта платков, шалей и подшальников - корсетки или летника, шубы дубленой или крытой, куцки или куцынки и набора обуви.

Традиции народного творчества сохраняют и народные умельцы Бутурлиновского края.

Преподаватель детской школы искусств Котелевская Светлана Семёновна мастерит кукол и одевает в народные костюмы Бутурлиновского района.

Участвует в различных творческих выставках и радует своим творчеством земляков.

2.3 Народный костюм живёт.

В настоящее время технология изготовления костюмов сел Клеповка и Пузево используется участниками фольклорных коллективов Бутурлиновского района, города Воронежа и области для изготовления сценических костюмов-реконструкций.

Технология изготовления костюма села Клеповка является уникальной, так как вплоть до середины ХХ в. сохранила в себе самобытные черты в пошиве и локальные этнографические реалии в декоративно-художественных приемах отделки.

Отдаленность от уездного города помогала сохранить традиции изготовления и ношения костюма. Ставший популярным в начале XXвека в сёлах, близко расположенных к городам, женский костюм «городская парочка», практически не добрался до Бутурлиновки.

В 30-е годы XX века крестьянки продолжали шить и носить традиционный костюм. Появились рубахи, сшитые из атласа, но всегда неизменным оставалось цветовое предпочтение. Тканые полики, манжеты и прочие детали, имевшие хорошую сохранность, спарывались.

В 50-е годы, в праздничные дни, расцветали алыми, малиновыми и всевозможными оттенками красного цвета улицы деревень Бутурлиновского района. Народные традиции, обряды, песни и костюм – это единое неразделимое явление.( Приложение№14)

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм.

Заключение.

Несмотря на стремительное изменение современного мира, народный костюм продолжает быть востребованным. Поиск своих корней побуждает молодое поколение изучать традиции своего народа.

Общение с деревенскими «бабушками и дедушками», которые щедро делятся своими воспоминаниями, песнями, сказками, никого не оставляло равнодушным. А когда из сундуков доставались расшитые рубахи, поневы, то многие участники экспедиций открыли для себя новую, увлекательную и очень живописную страницу нашего прошлого. Поэтому не случайно во многих школах, вузах и даже детских садах в Воронежской области есть свои «уголки народного искусства», музейные экспозиции, где бережно хранятся поневы и рубахи, сарафаны, платки, рушники, «столешники» и многое другое, связанное с традиционным искусством родного края. Чтобы студенты могли наглядно увидеть удивительные образцы народного творчества.

Говорят, что "встречают по одежке…", поэтому одежда — не просто вещь, на которую некоторые не обращают внимания, а, наоборот, — часть внутреннего мира человека. В традиционных костюмах отражена культура народа, его обычаи и обряды. Эти костюмы бережно хранятся по сей день, переходя из поколения в поколение.

Возрождая русские народные традиции, мы еще глубже познаем историю родного края. Костюм говорит о внутреннем духовном содержании людей, об их характере, привычках, взглядах.

Таким образом, традиционный костюм представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры.

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться.

Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья.

Национальная одежда является своеобразной книгой, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

Список источников и литературы

I.Источники

1.https://www.livemaster.ru/topic/1967807-puteshestvie-v-proshloe-voronezhskij-narodnyj-kostyum

2.https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813228

3.https://nsportal.ru/batova-tatyana-aleksandrovna

4.Бутурлиновская районная газета «Призыв» №70 (11825) от02.07.2011г.

II.Литература

1.Пономарев П.Д. Народный костюм Воронежской губернии / П.Д. Пономарев. – Воронеж: Центр.- Чернозем.кн. изд-во, 1994. - 36 с., [77] л. ил.

2. Толкачева С.П. Народный костюм Воронежской губернии конца ХХ – начала ХХ века / С.П. Толкачева. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2007. – 224 с

Приложение №1

«Всякому некоренному жителю резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть»

Приложение№2

Понева — характерная одежда для юга, одна из древнейших одежд восточных славян.

Приложение №3

Самая распространенная понева с черными клетками - «черноглазка».

Приложение №4

Основу женского костюма повсеместно составляла рубаха.

Приложение №5

Важным элементом женского костюма Воронежского края был передник.

Приложение №6

Женские головные уборы Воронежской губернии.

Приложение №7

Украшения

Монисто с. Клёповка Павловский уезд.

Приложение №8

Нагрудное украшение из бисера - гайтан

Приложение №9

Эти чуни — праздничная кожаная обувь с. Клёповка Павловского уезда Воронежской губернии, начало XX века.

Приложение№10

Костюм жительниц сел Клёповка, Гвазда, Пузево.

Приложение№11

Технология изготовления костюма села Клёповка используется участниками различных фольклорных коллективов.

Приложение №12

Народный музей с. Клёповка

Медалью «100 лет П. Д. Пономареву» награждена заведующая Н. Крикунова

Приложение №13

Пономарёв Петр Денисович

Автор книги «Народный костюм Воронежской губернии

Приложение №14

Пузевские певуньи.

Клёповкие певуньи.

21

утурлиновский муниципальный район

утурлиновский муниципальный район