В. Г. Перов. Сельский крестный ход на пасхе. 1861 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В. Г. Перов. Последний кабак у заставы. 1868 г. Москва, Третьяковская галлерея.

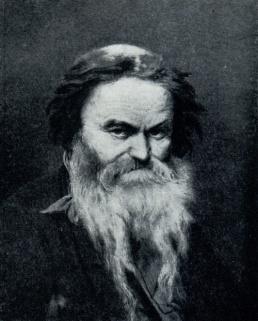

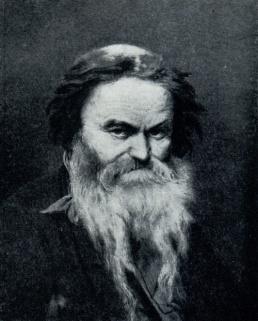

В. Г. Перов. Фомушка-сыч. 1868 г. Москва, Третьяковская галлерея.

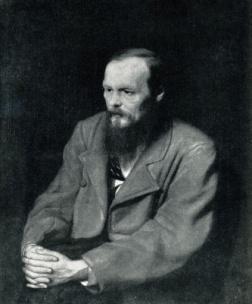

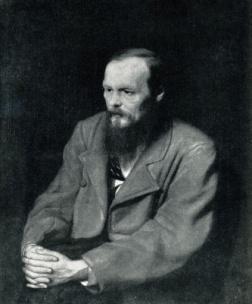

В. Г. Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 г. Москва, Третьяковская галлерея.

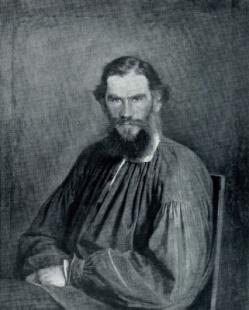

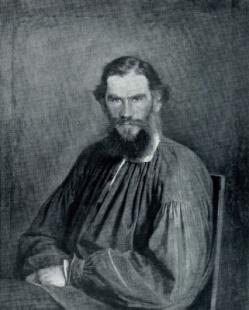

И. Н. Крамской. Портрет Л. Н. Толстого. 1873 г. Москва, Третьяковская галлерея.

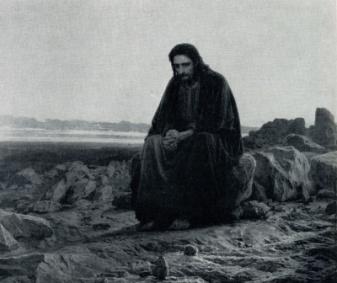

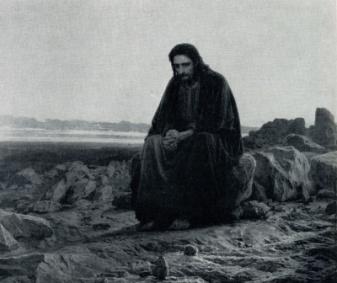

И. Н. Крамской. Христос в пустыне. 1872 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Те же большие морально-философские вопросы волновали и Николая Николаевича Те (1831 — 1894). Творчество этого художника, полное мятежных исканий, представляет собой одно из наиболее сложных и вместе с тем значительных явлений в русском искусстве второй половины прошлого века. Ге воодушевляла идея нравственного совершенствования человечества, характерная для шестидесятников вера в моральную, воспитательную силу искусства. Но он ошибочно — для тех исторических условий — считал, что высокий нравственный идеал не может быть выражен в картинах на современные темы. Это заставляло его обращаться к евангельским сюжетам, к иносказательной форме выражения своего чувства боли и негодования против социальной несправедливости. В картине «Тайная вечеря» (1863; ГРМ) показано полное трагизма столкновение мировоззрений героя, обрекающего себя на жертву во имя общего блага, и его ученика, навсегда отказывающегося от заветов учителя. Сцена носит романтический, приподнятый характер. Однако как в самом сюжете, так и в условном, мало связанном с движением фигур изображении складок одежды можно уловить черты неизжитого еще академизма. Вместе с тем истолкование сюжета было совершенно новым, косвенно отражающим умонастроение передовой русской интеллигенции, ее мучительные думы о народе, ее готовность ради него к подвигу и жертве. Салтыков-Щедрин писал, что это произведение поднимает большие морально-философские проблемы. Ге выступил продолжателем одной из сторон творчества А. Иванова.

Ге — натура необычайно искренняя, эмоциональная — горячо откликнулся на идею создания Товарищества передвижных художественных выставок. В 1869 г. он вернулся на родину после долгого пребывания в Италии, твердо веря, что «художник должен быть гражданином и отражать интересы современности». В петербургский период (1869—1875), общаясь с передвижниками, он пишет картины на сюжеты из русской истории и портреты передовых деятелей русской культуры. «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871, ГТГ; повторение 1872, ГРМ) — лучшая историческая картина досуриковского периода. В ней поражает простота композиции, крайняя сдержанность жестов, а главное, выразительность лиц: дышащее гневом и сознанием своей исторической правоты — Петра и безвольное, полное апатии — царевича. Несколько отвлеченно-романтическая взволнованность «Тайной вечери» уступает в этой картине место строгой исторической объективности. Соответственно меняется и характер живописи: на смену напряженному звучанию цвета, могучим контрастам света и тени приходят почти протокольная точность, подробная проработка формы, отчетливость рисунка, ровное освещение, сдержанный, несколько сухой колорит. Передав с глубокой психологической правдой трагедию Петра I, жертвующего сыном во имя патриотического долга, Ге впервые в истории русского искусства последовательно реалистическими средствами на реальном историческом примере раскрыл трагедию борьбы гражданского долга и личного чувства, которая волновала лучших художников эпохи классицизма.

Н. Н. Ге. Голгофа. 1892 г. Не окончено. Москва, Третьяковская галлерея.

Главная тема творчества Ге — тема страдающего человека, драматическое столкновение мировоззрений, тема самопожертвования и душевной красоты, которым противостоят эгоизм, ограниченность и грубая сила. Впервые прозвучав в «Тайной вечере», затем своеобразно преломившись в картине «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», она особенно отчетливо воплотилась в его поздних картинах о страданиях Христа («Что есть истина?», 1890; «Голгофа», картина не окончена, 1892; обе в ГТГ). Написанные в годы дружбы художника с Л. Н. Толстым и не без влияния последнего, они полны огромного драматического напряжения и страстного протеста против зла, унижения человека, протеста против всякого насилия и лицемерия. Их трагический характер — косвенное отражение остроты противоречий той эпохи, когда путь к освобождению представлялся многим менее ясным и более сложным, чем в 60-е гг. с их просветительством и пафосом борьбы с пережитками крепостничества. Но подмена социальных вопросов моральными, идеализация религиозного фанатизма, неумение найти реальный выход из вопиющих противоречий действительности, прямое бегство от тем, непосредственно посвященных современной жизни, ограничивают идейно-социальное значение этих работ.

Значителен вклад Ге и в развитие русского портретного искусства. В числе лучших портретных работ художника следует назвать прежде всего портреты А. И. Герцена (1867; ГТГ), Л. Н. Толстого (1884; ГТГ), Н. И. Конисской (1893; ГТГ) и автопортрет (1893; Киев, Музей русского искусства). Относящиеся к различным этапам творчества художника, они имеют нечто общее, покоряют глубиной и эмоциональностью, утверждением творческого начала, силы человеческого духа. В этих портретах проявился тот высокий гуманизм, те постоянные творческие дерзания и поиски «живой» формы, которые так характерны для искусства Ге.

Большинство художников второй половины прошлого века продолжало работать в области жанровой живописи. Именно в ней национальное своеобразие русского искусства — искусства демократического реализма — проявилось наиболее ярко. С возрастающей значительностью содержания, широтой охвата народной жизни совершенствуется и художественное мастерство. Ведущей тенденцией развития жанровой живописи, своеобразно преломленной в творчестве каждого художника и нашедшей наиболее совершенное воплощение у Репина и Сурикова, стало усиление «хорового начала» — стремление показать народные массы, создать монументально-обобщенные картины. Но так же широко был распространен тип небольшой станковой картины, скромной по живописи, основанной на подробном повествовании о повседневной жизни, точных социально-психологических характеристиках, а иногда и на простом бытописательстве.

В. М. Максимов. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу. 1875 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Одной из главных тем в искусстве передвижников была крестьянская тема, так как крестьянский вопрос продолжал оставаться наиболее острым и неразрешенным вопросом того времени. В. И. Максимов (1844—1911) посвятил ей все свое творчество. Сюжеты его картин разнообразны, но они как бы развивают и варьируют одну тему: «Семейный раздел» (1876; ГТГ), «Бедный ужин» (1879; Иркутск, областной художественный музей), «Больной мужик» (1881; ГТГ) и другие повествуют о тягчайших крестьянских бедствиях. Большая любовь и глубокое Знание деревенской жизни позволили Максимову воплотить характерные крестьянские типы. Его картина «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875; ГТГ) привлекает разнообразием характеров, верным и любовным изображением крестьянского быта. Не все картины художника эмоциональны, иногда они иллюстративны, излишне повествовательны, жестки по живописи. Но лучшими своими работами, правдиво рисующими крестьянскую жизнь, Максимов прокладывал путь художникам следующего поколения. Продолжателями его традиций можно считать С. А. Коровина и А. Л. Рябушкина, работавших на рубеже 19 и 20 столетий.

Г. Г. Мясоедов. Земство обедает. 1872 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Очень характерны для развития крестьянской темы в искусстве передвижников работы Г. Г. Мясоедова (1835—1911). В картине «Земство обедает» (1872; ГТГ), в отличие от Максимова, он рисует не частную, семейную жизнь крестьян, а показывает их в столкновении с другими классами, осознающими свое бесправие в земстве. Русский художник смотрит на крестьян с чувством глубокого уважения, показывает народ мыслящим, мудрым. И это придает его образам особую значительность. Красота труда и щедрость природы — таково содержание его картины «Страдная пора» («Косцы»; 1887; ГРМ), монументальной, значительной, несмотря на бытовой характер решения темы.

К. А. Савицкий. Встреча иконы. 1878 г. Москва, Третьяковская галлерея.

К. А. Савицкий (1844—1905) сосредоточил внимание на драматической стороне народной жизни, создал картины, отличающиеся широтой художественного обобщения. Его первая большая картина «Ремонтные работы на железной дороге» (1874; ГТГ) вызывает в памяти строки поэмы Некрасова «Железная дорога». В трактовке темы, отдельных образах можно заметить сходство со знаменитой картиной И. Е. Репина «Бурлаки на Волге». Но работа Савицкого значительно уступает репинской по глубине образов, силе обобщения, живописному мастерству. Гораздо выше художественные достоинства его картины «Встреча иконы» (1878; ГТГ). В незначительном, казалось бы, эпизоде — сцене встречи иконы — Савицкий показал подлинную драму народной жизни. Умело строя композицию, он передает нарастающее из глубины движение многолюдной толпы, создает проникновенные образы крестьян, а в колорите, неярких красках серенького летнего дня, рефлексах от неба на лицах и разноцветных одеждах достигает живописного единства композиции. Исполнена драматизма и картина Савицкого «На войну» (1880—1887; ГРМ).

Одним из характерных явлений русской жанровой живописи второй половины 19 в. были картины Владимира Егоровича Маковского (1846—1920), рисующие жизнь самых различных слоев русского общества. Художник обладал редкой работоспособностью, написал более четырехсот картин. Они посвящены в основном городской теме. В. Маковский был мастером своеобразных коротких рассказов в живописи. Одни из них проникнуты добродушным юмором («Любители соловьев», 1872—1873; «В четыре руки», 1880; обе ГТГ), не затрагивают глубин жизни; другие, как, например, «Посещение бедных» (1874; ГТГ) или многофигурная картина «Крах банка» (1881; ГТГ), посвящены острым социальным проблемам.

В. Е. Маковский. На бульваре. 1886—1887 гг. Москва, Третьяковская галлерея.

Лучшая картина художника — «На бульваре» (1886—1887; ГТГ). Возросшее художественное мастерство позволило Маковскому в простом сюжете поведать о безотрадной жизни крестьян, попавших в капиталистический город. Сравнение этой картины с одной из ранних работ художника — «В приемной у доктора» (1870; ГТГ) — показывает, насколько глубже он теперь трактует тему, насколько богаче стал его живописный язык: исчезли сухость и чернота колорита, мягкая светотеневая лепка объема создает впечатление воздушного пространства. Пейзаж стал одним из важных элементов художественного образа: московский бульвар в хмурый осенний день, чахлые деревья, гонимые ветром последние листья на мокром песке — в этом мотиве чувствуется та же безысходная тоска, что и в горестно задумчивом лице и поникшей фигуре молодой женщины.

Ряд картин художника посвящен теме революционной борьбы: «Вечеринка» (1875—1897; ГТГ), «Допрос революционерки» (1904; Москва, Музей Революции СССР),» 9 января 1905 года» (Ленинград, Музей Великой Октябрьской социалистической революции), но в них он не достигает той силы обобщения и типизации, какую можно видеть в произведениях Ярошенко и Репина. В. Маковский не всегда был последовательно демократичен, некоторые его работы представляют безобидные описания мелких житейских происшествий и анекдотов.

Н. А. Ярошенко. Портрет П. А. Стрепетовой. 1884 г. Москва, Третьяковская галлерея.

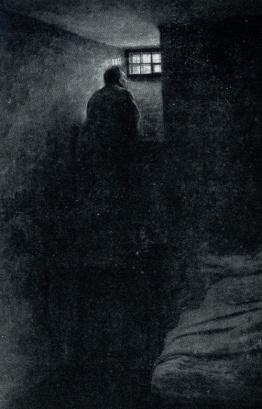

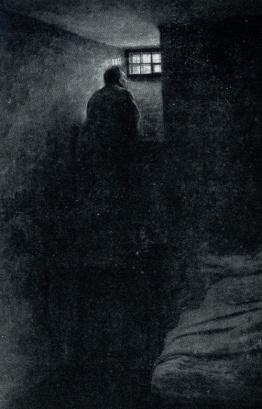

Н. А. Ярошенко. Заключенный. 1878 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Убежденным передвижником, художником-гражданином был Николай Александрович Ярошенко (1846—1898). Он обогатил русское искусство новыми темами, новыми образами. Его картина «Кочегар» (1878; ГТГ) взывала к совести современников. Общий коричнево-красный колорит картины передает нестерпимый жар, нечеловеческие условия труда кочегара. Главное в ней — показ внутреннего достоинства рабочего человека, его духовной силы и сурового осуждения, укора, брошенного обществу. Одновременно с «Кочегаром» художник написал картину «Заключенный» (ГТГ), запечатлев благородный образ революционера.

В начале 80-х гг. Ярошенко создал такие произведения, как «Студент» (ГТГ) и «Курсистка» (Киевский музей русского искусства). Это типичные образы новых людей, разночинной учащейся молодежи, которая дополняла ряды революционеров. По характеру и методу решения образов к ним близки портреты писателей, ученых, деятелей искусства: Г. И. Успенского, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. Лучший из них — портрет трагической актрисы П. А. Стрепетовой (1884; ГТГ). В глазах, в жесте Стрепетовой читается больше, чем личное горе,— тревога за судьбы народа.

В этих произведениях, скромных по колориту, простых по композиции, Ярошенко с подкупающей любовью и искренностью раскрывает благородство идеалов, нравственную чистоту современной ему передовой интеллигенции. Эти работы несут печать личности самого художника, которого называли совестью передвижников. Обостренная чуткость художника к этическим проблемам обусловила специфику его искусства. Его излюбленной формой были однофигурные композиции. При всей социальной конкретности в созданных им образах нет мелкого бытовизма, будничности, они возвышенны и благородны.

В работах Ярошенко 70—80-х гг. гармонически сочетались социальная актуальность и гуманистическая направленность. Но к концу 80-х гг. и особенно в 90-е гг., когда происходило резкое размежевание революционно-демократического и консервативно-либерального направления, в творчестве Ярошенко, как и у ряда других передвижников, не понявших сложности исторической обстановки, не увидевших появления новых героев — революционного пролетариата и крестьянства, начинают преобладать отвлеченно гуманистические идеи и ослабевает социальная проблематика.

Наиболее значительные жанровые картины передвижников были созданы в 70—80-е гг. Их новаторская сущность становится особенно наглядной при сравнении с идиллическими слащавыми бытовыми композициями А. А. Риццони, И. Е. Крачковского и других художников академического направления. Произведения же Ф. С. Журавлева, П. О. Ковалевского и особенно А. И. Корзухина (1835—1894) хотя и выставлялись на академических выставках, но по своей идейно-художественной направленности близки передвижникам. Картины Корзу-хина «Перед исповедью» (1877; ГТГ) и «В монастырской гостинице» (1882; ГТГ) правдиво рисуют нравы определенной социальной среды. Зрелостью колористического и композиционного решения, интересом к раскрытию душевного состояния героев они характеризуют достижения русской жанровой живописи 70—80-х гг. Традиции боевого демократического жанра передвижников этих лет были продолжены и развиты художниками следующего поколения — Н. А. Касаткиным, С. А. Коровиным, А. Е. Архиповым, С. В. Ивановым и другими. В их творчестве нашло непосредственное художественное воплощение начало пролетарского этапа революционной борьбы. Рождение этого искусства имело большое историко-художественное значение.

Илья Ефимович Репин (1844—1930) — художник мирового масштаба. Ярко выраженный демократизм, чуткая отзывчивость к явлениям и событиям своего времени, широта творческих интересов и сила художественного обобщения позволили ему показать современную жизнь в ее органической цельности и многообразии, сделать важный вклад в развитие мирового искусства. Замечательный мастер жанра, Репин был и одним из самых выдающихся русских портретистов, автором исторических полотен и картин, рисующих современное революционное движение. Он сконцентрировал в своем искусстве основные достижения русской живописи рассматриваемого периода.

Биография Репина — типичная биография художника-разночинца. Он родился на Украине, в Чугуеве, в семье военного поселенца; с детства начал рисовать. Заработав немного денег писанием икон, Репин приехал в Петербург и в 1864 г. поступил в Академию художеств. Но подлинным своим учителем художник считал И. Н. Крамского, который предостерегал его от подражательности, академических условностей, направлял его внимание на изучение жизни.

Выдающееся дарование Репина угадывалось уже в картине «Воскрешение дочери Иаира» (1871; ГРМ), за которую он получил Большую золотую медаль и право поездки за границу за счет Академии художеств. В этой картине можно видеть близкое «Тайной вечере» Ге стремление освоить традиции искусства большого стиля, традиции А. Иванова в первую очередь. Но как художник следующего поколения Репин пошел дальше Ге в жизненной реальности образов, всей обстановки изображенной сцены.

И. Е. Репин. Бурлаки на Волге. Фрагмент. 1870—1873 гг. Ленинград, Русский музей.

Первым произведением Репина, открывающим новую страницу в истории русского передового демократического искусства, явилась картина «Бурлаки на Волге» (1870—1873, ГРМ), новая и по трактовке народной темы и по художественному языку. Художник специально ездил на Волгу, изучал типы и обстановку. Отказавшись от первоначального замысла — прямого противопоставления нарядной толпы праздных богачей оборванной ватаге бурлаков, он создал удивительно сильные и цельные образы: смертельно усталый идущий последним бурлак, юный порывистый Ларька, чья фигура выделена пятном красной выцветшей рубахи; его изможденный сосед, отирающий рукавом пот, и мощные первопланные фигуры Канина и его крепкого добродушного напарника. Здесь значителен и пластичен каждый образ.

Репин проявил большое мастерство в построении композиции картины, в сопоставлении фигур с пейзажем. Могучий силуэт группы бурлаков на фоне светлого и широкого волжского пейзажа, данный с относительно низкой точки зрения, создает впечатление монументальности. Все художественные средства подчинены задаче возвеличения образов людей труда. Правда, цельность колорита картины достигается за счет несколько условного, рыжевато-охристого общего тона, а в разработке первого плана чувствуется идущее от академической школы локальное понимание цвета. Но трактовка народной темы, яркая, героическая сила характеров, композиционное решение, наконец, большие размеры картины — все было новым по сравнению с живописью 60-х гг. Репин создал обобщенный художественный образ большого гуманистического содержания, эпическое полотно, рождающее уверенность в могуществе народа, способного противостоять и стихии природы и социальной несправедливости. Здесь проявилась сила репинского реализма, его мировоззренческая и художественная прозорливость. Жанровый, по существу, мотив, со множеством бытовых подробностей в облике, одежде и жестах бурлаков полон значительности, социальной конкретности и широкого исторического обобщения. И в этом проявилась сильнейшая сторона жанровой живописи передвижников.

Трехлетнее пребывание художника в Париже (1873—1876) способствовало дальнейшему росту его профессионального мастерства. Созданные им за рубежом работы,— например, этюды к картине «Парижское кафе» — говорят об овладении основами пленэрной живописи. В этом плане очень показательна небольшая картина «На дерновой скамье» (1876; ГРМ): выполненная Репиным вскоре по возвращении на родину, она написана в светлых зелено-серебристых тонах.

Народная тема является главной темой в творчестве Репина. Подобно большинству художников-передвижников, он часто трактует ее как тему крестьянскую, раскрывая ее и в ряде портретов-типов («Мужичок из робких», 1877, Горьковский художественный музей; «Мужик с дурным глазом», 1877, ГТГ) и в таких картинах, как «Проводы новобранца», «Вечерниц!», в более широком плане — в картинах «Арест пропагандиста» и «Крестный ход в Курской губернии». В картинах «Проводы новобранца» (1878—1879; ГРМ) и «Вечорнищ» (1881; ГТГ) дано подчеркнуто жанровое решение крестьянской темы.

И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880—1883 гг. Москва, Третьяковская галлерея.

И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. Фрагмент. 1880—1883 гг. Москва, Третьяковская галлерея

80-е гг. были порой расцвета творчества Репина. Именно тогда были созданы его лучшие портреты, жанровые и исторические картины. И так же, как «Бурлаки» для 70-х гг., его картина «Крестный ход в Курской губернии» (1880— 1883; ГТГ) была новаторской для жанровой живописи 80-х гг. В ней ярче, чем в других работах, проявились репинский демократизм и сила художественной типизации. Картина поражает своей жизненной достоверностью. Под палящими лучами солнца по пыльной дороге шествует многолюдная толпа; она, будто лавина, неудержимо надвигается на зрителя. Перед ним проходит как бы вся Россия с ее бесправным народом, чванливыми барынями и чисто одетыми господами, ханжами-мещанами, сытым духовенством и озверелыми урядниками.

Тонкими нюансами цвета, чередованием красочных пятен коричнево-серых крестьянских одежд, парчовых риз духовенства, черных костюмов мужчин и ярких нарядов женщин, позолоченного фонаря, украшенного разноцветными лентами, Репин добился удивительной естественности передачи движения многолюдной толпы, пронизанного пылью раскаленного воздуха. Тема раскрыта Репиным в острых социальных и моральных сопоставлениях, что последовательно проведено и в контрасте образов, и в колорите, и в ритме движения фигур: одухотворенное, умное лицо нищего-горбуна противопоставлено озверелым и тупым физиономиям сотских и урядников; яркая красочность центра картины — пропыленной серо-охристой одежде странников слева; торжественно-чванливая поступь господ — усталым шагам странниц, порывистому движению горбуна. Здесь перед Репиным стояли иные задачи, чем в картине «Бурлаки на Волге»; в целостном художественном образе он раскрыл сложность общественных отношений пореформенной капиталистической России. Каждая из многочисленных фигур есть обобщенный образ, характеризующий определенные сословия, классы общества, и вместе с тем — конкретный человеческий характер, данный во всей своей жизненной убедительности. По сравнению с «Бурлаками» Репин здесь сделал решительный шаг вперед в изображении народа. В «Бурлаках» яркие и цельные характеры как бы сопоставлены друг с другом, сохраняя свою индивидуальность, свою особость. В «Крестном ходе» народ показан и как охваченная единым движением масса, медленно текущая мимо спаленных зноем вырубок, и как многоголосый хор, где каждый характер, сохраняя всю свою неповторимую индивидуальность, вплетается в сложное единое целое, участвует в том столкновении противостоящих друг другу сословий, которое характеризует жизнь современного художнику общества.

И. Е. Репин. Отказ от исповеди. 1879—1885 гг. Москва, Третьяковская галлерея.

С темой народа нерасторжима и тема революционной борьбы, которая занимала существенное место в творчестве Репина. Ей посвящены картины «Под конвоем» (1876), «Арест пропагандиста» (1878—1892), «Сходка» (1883), «Отказ от исповеди» (1879—1885), «Не ждали» (1884; голова входящего переписана в 1888; все в ГТГ). Страстный революционный пафос, героика борьбы в картине «Отказ от исповеди» выражены очень лаконично и эмоционально. Холодный скупой свет, падающий сверху, вырывает из мрака гордо поднятую голову узника, оставляя в тени фигуру священника с крестом в руках и подробности обстановки. Серо-зеленым мрачным колоритом переданы угасание жизни, щемящий холод одиночной тюремной камеры. И тем острее воспринимается героизм образа революционера; страстная непримиримость читается и в энергичном повороте фигуры и во вдохновенном лице.

И. Е. Репин. Не ждали. 1884 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Картина «Не ждали» написана в ином эмоциональном ключе, строится на иных художественных принципах. Изображено возвращение ссыльного революционера в родную семью: только что открылась дверь, и он, исхудалый, одетый в крестьянский армяк, вошел в комнату, где все были заняты привычными, повседневными делами. Репинское умение передать сложнейшие душевные переживания достигает здесь своей вершины. Безмолвно красноречива каждая подробность картины: выражения лиц, взгляды, позы, жесты и даже сама обстановка (такие детали, как висящие на стене портреты Шевченко и Некрасова, характеризующие духовные интересы семьи). Композиция строится таким образом, что, сохраняя свободу, жизненную естественность, она приковывает все взгляды и чувства к фигуре ссыльного, данной обобщенным силуэтом, в потоке света,— в этом и монументальность образа и его необычайная одухотворенность. Композиция динамична и психологически насыщенна. Она не панорамна, как в «Крестном ходе», а в соответствии с сюжетным мотивом — замкнута и в то же время звонкой свежестью видного сквозь дверь пейзажа, потоком света, богатейшими рефлексами цвета связана с широким миром. Свет, как бы ворвавшийся в комнату вместе с вошедшим, делает все неожиданно праздничным, вселяет надежду на обновление жизни. Мастерство пленэрной живописи, эстетическая выразительность художественного языка позволили Репину создать произведение необычайно эмоциональное. Бытовая по мотиву картина силой художественного обобщения явлений современной действительности приобрела историко-революционный смысл. Это вершина русской станковой жанровой картины, характеризующая ее национальное своеобразие, ее психологизм, жизненную и художественную правду.

И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Обращаясь к истории, Репин останавливается на сюжетах остродраматических, раскрывающих борьбу человеческих страстей и общественных сил, как-то перекликающихся с современностью. Сюжет известнейшей исторической картины художника «Иван Грозный и сын его Иван» (1885; ГТГ) навеян событиями 1881 г., когда вслед за убийством Александра II последовали жесточайшие правительственные репрессии, казнь народовольцев. Главное в картине — не внешний ужас события (убийство царем сына), а глубокая внутренняя драма. Современники воспринимали картину как протест против деспотизма самодержавия. Именно поэтому по приказу обер-прокурора святейшего синода мракобеса Победоносцева ее сняли с выставки и запретили показывать публике.

И. Е. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1878— 1891 гг. Ленинград, Русский музей.

Если в картине «Иван Грозный» звучали обличительные ноты, то в «Запорожцах» (1878—1891, ГРМ; вариант 1893—в Харьковском музее изобразительных искусств) Репин раскрыл красоту людей, которыми, по словам художника, «все делается даровито, энергично и имеет общее широкое гражданское значение». Загорелые, опаленные в походах лица, сильные фигуры, живописные одежды прекрасно выражают своеобразный быт запорожской казацкой вольницы 17 в. Образы запорожцев проникнуты богатырским духом, победным пафосом. Различные оттенки этого чувства определяют сущность картины. При единстве чувства нет ни одного повторяющегося образа, достигнута удивительная гармония разнообразных характеров, очерченных немногими яркими чертами: атаман Серко с его ястребиным взглядом, властной повадкой как бы сосредоточил в себе волю и решимость запорожского войска отстаивать свою независимость; рядом с ним — седоусый старый казак, весь сотрясающийся от смеха,— родной брат гоголевского Тараса Бульбы. Пластичностью жестов и поз, энергичной лепкой объемов, обобщенными пятнами цвета передается сущность характеров. Красный цвет, густой и сумрачный в «Иване Грозном», здесь стал радостно-звонким, будто вторящим раскатистому смеху казаков, отвечающих презрением на угрозы султана. В этой картине ярко проявился жизнеутверждающий, народный характер репинского творчества.

Огромно портретное наследие Репина. Его портреты очень разнообразны, не похожи друг на друга по характеру образов и живописно-композиционным приемам. Но всем им присуще нечто общее: жизненность и глубина постижения модели; индивидуальность человека в них представлена с исчерпывающей полнотой, и благодаря этому отчетливо выступают типические черты (замечательный пример тому — «Протодиакон» (1877; ГТГ).

И. Е. Репин. Протодиакон. 1877 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Со свойственным ему темпераментом утверждая новые этические идеалы, Репин развил и обогатил самые ценные стороны творчества Перова, Крамского, раннего Ге. Он создал галлерею портретов крупнейших деятелей национальной культуры. В числе лучших из них следует назвать портреты М. П. Мусоргского, хирурга Н. И. Пирогова (оба 1881; ГТГ), П. А. Стрепетовой (1882; там же), В. В. Стасова (1883; ГРМ), Л. Н. Толстого (1887; ГТГ).

Портрет Мусоргского написан за несколько дней до смерти композитора. С присущей ему зоркостью Репин сумел в безнадежно больном человеке увидеть и передать богатство духовной жизни, огромный талант и в то же время душевные страдания. Портрет написан быстро и вдохновенно, в живом общении с моделью. Пространственный, вибрирующий голубовато-охристый фон стены делает особенно рельефной и жизненной фигуру. Голубоватые рефлексы легли на смуглое лицо. Тонкой нюансировкой цвета, обогащенного рефлексами, художник сумел добиться необычайно жизненного образа.

И. Е. Репин. Портрет П. А. Стрепетовой. 1882 г. Москва, Третьяковская галлерея.

По остроте раскрытия душевного состояния этому портрету близок портрет П. А. Стрепетовой. Душевное горение, чуткая отзывчивость, душевные муки — вот содержание этого портрета. Оно в глубоких, полных скорби глазах, в приоткрытых губах, с которых будто готов сорваться стон, в экспрессивной, взволнованной манере письма, в горящих и словно светящихся изнутри красновато-коричневых, постепенно светлеющих красках фона, в черной одежде, в матовой бледности лица. В момент высшего душевного напряжения раскрываются существо таланта и характера актрисы и черты, свойственные передовой русской интеллигенции. В этом — высокий гуманизм портрета, его общность с портретом Стрепетовой, исполненным в 1884 г. Ярошенко. Но в работе Ярошенко не было такой захватывающей, эмоциональной характеристики великой русской актрисы, данной в органическом единстве артистической страстности и гражданственности ее натуры. Новое содержание, изображение человека активного отношения к жизни диктовало новую форму, не статичную, основанную на светотеневой лепке объема, а динамическую, живописную, «живую», где цвету принадлежит решающая роль в формировании и пластике образа. По остроте психологизма портрет Стрепетовой близок женским образам, созданным Достоевским. Внутренне же страстные, но внешне сдержанные великолепные по живописи портреты Н. И. Пирогова и В. В. Стасова полны активного утверждения жизненной силы, одушевленной энергии человеческой личности. В них нашла воплощение проблема положительного образа, характерная для искусства передвижников.

В таких работах, как «Отдых» (1882), «Стрекоза» (портрет дочери, 1884; обе в ГТГ), портрет Нади Репиной (1881; Саратовский государственный художественный музей им. Радищева), «Осенний букет» (портрет Веры Репиной, 1892; ГТГ), Репин выступает не только психологом, но и тонким задушевным лириком. «Осенний букет» характерен для времени поисками портрета-картины, портрета в пленэре, получившего блестящее развитие в творчестве ученика Репина — В. А. Серова.

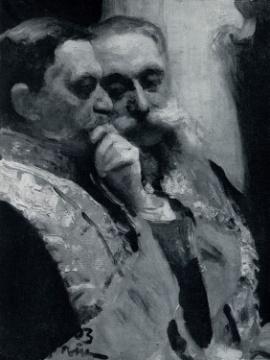

В 90-е гг. художник исполнил ряд заказных портретов. Среди них — огромный групповой портрет «Торжественное заседание Государственного Совета» (1901— 1903, ГРМ; боковые фигуры написаны учениками Репина — Б. М. Кустодиевым и И. С. Куликовым). В колорите произведения — в звучных пятнах парадных мундиров, голубых и алых муаровых орденских лент, блеске эполет, позолоте кресел, в кольцевой композиции, акцентированной беломраморными колоннами круглого зала, передана особая торжественность юбилейного заседания. рта торжественность оттеняет все ничтожество, душевную пустоту, чванливость, ханжество и лицемерие высшей сановной бюрократии предреволюционной России. При этом Репин отнюдь не ставил сознательно задачи сатиры. Обличительная сила образов — это объективный результат реализма, искренности и неподкупной честности художника. Свободная, широкая декоративная живопись, сочетающаяся с ясностью и четкостью формы, смелое композиционное решение подчинены созданию эмоциональных колоритных образов. Манера письма — темпераментная, обобщенная, декоративная — напоминает работы Цорна. Но Репин превосходит шведского художника грандиозностью общего замысла, социальной остротой и меткостью характеристик, особенно ярко проявившихся в многочисленных этюдах к этому портрету-картине. В этюдах, смелых и красивых по живописи, Репин акцентирует основные черты характера модели. Подобный метод портретной характеристики типичен для искусства начала 20 в.

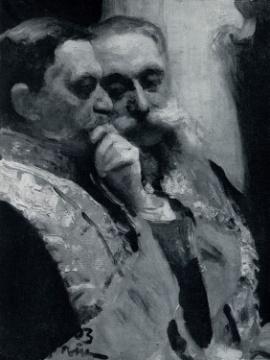

И. Е. Репин. Портрет И. Л. Горемыкина и Н. Н. Герарда. Этюд для картины «Торжественное заседание Государственного Совета». 1903 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В последующие годы творчества Репин не создал ничего равного рассмотренным выше произведениям. Реалистическое мастерство дольше сохраняется в рисуночных портретах художника.

Графическое наследие Репина огромно. Преимущественно это портретные наброски-этюды к картинам и законченные станковые портреты. Самостоятельных жанровых рисунков у него сравнительно мало, иллюстрации менее значительны и не так определяющи для искусства своего времени, как графические портреты. Становление и развитие стиля рисунков Репина тесно связаны с общей эволюцией его творчества. В ученические годы господствует строго ограниченный замкнутым контуром рисунок, основанный на светотеневой моделировке, выявляющий и подчеркивающий скульптурность формы (как и в ранних картинах). В рисунках, выполненных во время поездки на Волгу, художник остро отточенным карандашом фиксирует детали, тонкой линией, энергичной штриховкой стремясь как можно лучше и убедительнее передать красоту и характерность натуры. В 80-е гг. новые реалистические задачи углубленных и острых психологических характеристик, показа жизни в ее органической целостности и многообразии привели к обогащению графического и живописного языка художника. В рисунках сочная, прерывистая линия передает силу света, освещенность, воздушную среду, окутывающую фигуры. Очень характерен в этом плане рисунок «Девочка Ада» (1882; ГТГ). В рисунках этого времени штрих энергичный и плавный сочетается с мягкой растушевкой, чем достигается его пластическая и живописная выразительность.

И. Е. Репин. Портрет Элеоноры Дузе. Рисунок. Уголь. 1891 г. Москва, Третьяковская галлерея.

И. Е. Репин. Невский проспект. Рисунок. Итальянский карандаш, растушка. 1887 г. Ленинград, Русский музей.

Очень разнообразны рисунки Репина 90-х — начала 900-х годов. В некоторых из них совершенно очевидно стремление художника к созданию большого портрета-картины, значительного образа. Таковы выполненные углем на полотне портреты итальянской драматической актрисы Элеоноры Дузе (1891; ГТГ), В. А. Серова (1901; ГТГ), И. С. Остроухова (1913; ГТГ). Портрет Э. Дузе — один из лучших графических портретов второй половины 19 в. В нем камерность мотива отдыха сочетается с возвышенностью образа, утверждаемого мощью линий, богатством звучания глубоких черных и светящихся белых пятен, пластической выразительностью позы. В иной, быстрой рисуночной манере выполнена яснополянская серия портретных зарисовок Л. Н. Толстого (1891; ГТГ). Художник захвачен внутренним богатством и внешней пластической выразительностью модели. Все приемы у Репина — только средство передачи образа.

Как человек, сложившийся в 60—70-е гг., Репин не смог понять сложнейшей исторической обстановки кануна первой русской революции; стечением обстоятельств отстраненный от кипучих событий современности, он доживал свои последние годы в Куоккала, мечтая о возвращении и так и не вернувшись на родину. Упадок творчества художника в этот период не может умалить его вклада в развитие не только русской, но и современной ему мировой культуры.

Огромный вклад в развитие не только русской, но и мировой исторической живописи внес Василий Иванович Суриков (1848—1916). Языком высоких художественных образов он рассказал о подлинных героях истории — народных массах, их борьбе и чувствах. Суриков не только раскрыл борьбу общественных сил, особенности характеров людей, свойственные данному короткому отрезку времени, исчисляемому десятилетиями, но и воплотил сложившиеся в ходе многовековой истории национальные идеалы и типы.

Суриков родился и провел детство в Красноярске. Он принадлежал к старинному роду казаков, которые пришли в Сибирь с Дона еще в 16 в. Старинные русские обычаи, уклад жизни сохранились в этой среде суровых, подчас жестоких, но всегда сильных и ярких характеров. Впечатления детства в какой-то мере определили направленность творчества художника. В 1869 г. Суриков поехал в Петербург и поступил в Академию художеств, где его работой позднее руководил П. П. Чистяков. Чистяков не только дал ему серьезные профессиональные навыки, но и научил глубоко понимать великое искусство мастеров итальянского Возрождения, раскрыл смысл творений А. Иванова. Молодой художник был одержим жаждой знаний. « .. .Я в Академии больше всего композицией занимался. Меня там «композитором» звали. Я все естественность и красоту композиции изучал»,— вспоминал он. В 1875 г. Суриков с золотой медалью окончил Академию и в 1878 г. переехал в Москву. Здесь окончательно определилось мировоззрение художника, сложился своеобразный характер и стиль его творчества. При всей своей исключительности оно неразрывно связано с общими проблемами развития русского искусства и, в частности, с развитием исторической живописи.

В. И. Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Сурикова привлекали переломные эпохи, сюжеты, дававшие возможность раскрыть красоту и силу народных движений. В 1881 г. им была создана картина «Утро стрелецкой казни» (ГТГ). С величайшим художественным тактом Суриков изобразил не саму казнь, а мгновения, ей предшествующие, обнажающие суть события, различие характеров: «Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем было...». Оно в величавости древнего храма Василия Блаженного и Кремля, на фоне которых развертывается эта страшная народная трагедия; в глубине и насыщенности контрастно сопоставленных красок одежды, смягченных туманом хмурого осеннего утра, в драматической силе и торжественности звучания колорита; оно в уравновешенности, внешней статичности композиции, передающей торжественность последних минут жизни многих героев, но главное — в образах стрельцов. Закованные в колоды, в белых рубахах смертников, с горящими свечами в руках, они властно приковывают внимание. Их необычайное мужество, несокрушимая душевная сила, вера в правоту своего дела особенно ярко воспринимаются по контрасту с отчаянием сломленных горем матерей, жен, детей. В утверждении героизма русских людей главный пафос картины.

Сближая планы, художник таким образом строит композицию, чтобы подчеркнуть единство стрельцов, их семей и собравшегося к месту казни народа.

Фигуры стрельцов составляют смысловой и колористический центр композиции. Фигура Петра I дана в глубине картины. Гневный, властный, он полон сознания своей исторической правоты. Скрестившиеся взгляды рыжебородого стрельца и Петра объединяют две части картины. Напряженные натурные поиски характеров, изучение документального материала переплавились в художественное произведение огромной значимости; оно раскрывало смысл исторической трагедии той эпохи, глубокую мощь и страстность стихийного народного бунта и его ограниченность, незрелость масс, героизм и в то же время обреченность стрельцов, выступивших против деспотического и одностороннего, но исторически прогрессивного пути развития России.

В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 1887 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Лица и характеры стрельцов найдены художником в жизни. Но Суриков никогда не ограничивался отысканием модели, чем-либо соответствующей характеру задуманного образа. В этюдах, написанных с учетом их места в картине, ее колорита, он настойчиво добивался остроты психологической и колористической выразительности, отказывался от всего случайного в облике человека. Образы картин Сурикова намного сильнее этюдов. Сам метод работы художника — необычайно тщательное изучение и отыскание задуманного образа в многочисленных этюдах — заставляет вспомнить работу над картиной А. Иванова. Но, как художник иной эпохи, Суриков не прибегал к проверке натуры классическими образцами античного искусства, он руководствовался принципом высокой жизненной правды.

В. И. Суриков. Меншиков в Березове. 1883 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В 1883 г. Суриков написал картину «Меншиков в Березове» (ГТГ). Холодный и темный колорит, суровое мерцание красок, композиция, ограничивающая пространство, раскрывают драматизм судьбы временщика, «полудержавного властелина», брошенного с семьей в далекую ссылку. Чувство холода и сумеречного одиночества усиливается трепетным, едва теплящимся огоньком лампады и холодным светом зимнего дня, едва проникающим сквозь заледенелое слюдяное оконце сибирской избы, придающим всем краскам холодный, как бы металлический оттенок. Есть нечто героическое, величественное и трагическое в облике Меншикова. Все еще могучий, он томится бездействием. В его лице с плотно сомкнутыми губами, не замечающем окружающего взгляде читается больше, чем личное горе, которое сломило его семью, отметило печатью близкой смерти его старшую дочь. В образе Меншикова Суриков добивается раскрытия больших подлинно трагических переживаний. Здесь художник как бы накапливает силы и опыт перед созданием картины «Боярыня Морозова» (1887; ГТГ). Суриков несколько лет работал над картиной. Он специально ездил в Италию, чтобы на примере творчества Веронезе и Тинторетто постичь законы композиции и колорита монументальной живописи.

Событие, изображенное в картине Сурикова, происходило в 17 в. Показан момент, когда Морозову, противницу церковных реформ патриарха Никона, везут, закованную в цепи, по московским улицам. Она прощается с народом: большинство ей сочувствуют, некоторые глумятся, другие равнодушны и праздно любопытны. Сами того, быть может, не сознавая, консервативные главари «раскола» являлись выразителями того духа сопротивления, что жил в подавленном и забитом народе. Именно в народном протесте и в неистовой вере Морозовой в правоту своих убеждений Суриков увидел высокую нравственную красоту. Над образом Морозовой художник особенно долго работал, добиваясь передачи в нем огромной духовной силы, пробуждающей чувства и сознание народа. В этом суть картины. Идея нравственного пробуждения народа, красота национального облика и характера выражена в динамике композиции, необычайном богатстве, симфоническом звучании колорита, родственного Мусоргскому. Удлиненный формат полотна, «пустое» пространство слева на переднем плане отчетливее позволяют воспринять движение саней вглубь. Две глубокие борозды, вдавленные полозьями розвальней в снег, как бы ведут за собой, втягивают в гущу волнующейся толпы. В центре движения — фигура Морозовой. Она является и смысловым, и композиционным, и колористическим узлом картины. Иссиня-черная шуба оттеняет бледность ее вдохновенно одержимого лица. Лицо и шуба Морозовой, совмещая в себе самые светлые и самые темные краски картины, властно приковывают внизгание зрителя. Пейзаж в этой картине стал неотъемлемой частью художественного образа, оттеняя его национальный характер. В колорите картины чувствуется дыхание морозного московского дня. Холодные голубоватые рефлексы неба оживляют лица, играют на снегу. Владение пленэрной живописью позволяет художнику передать тончайшие оттенки человеческих чувств. Как справедливо заметил один из исследователей, в человеческих лицах — вся сложность и красота колорита. Немногие локальные пятна синего, желтого, розового и темно-красного в одежде, несмотря на свою яркость,— более глухие, менее живые, чем лица. Богатство колорита связано с раскрытием душевного состояния человека, подчеркивает красоту и значительность человеческих лиц.

Суриков говорил: «Я не понимаю действия отдельных исторических личностей, без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу». Он выступил подлинным новатором и проникновенным глубоким историком. Тема А. Иванова— нравственное пробуждение народа — обрела конкретный национально-исторический, народный смысл. Значительность темы обусловила ее решение в форме монументального, многофигурного полотна огромной эстетической силы, неповторимого обаяния суриковской художественной индивидуальности. Эта историческая картина, прославляющая силу и стойкость духа, пользовалась большой любовью русской революционной интеллигенции.

Подлинная тема суриковских картин — утверждение героической стойкости, силы духа и нравственной красоты, готовности умереть за дело жизни, а их трагический характер объясняется непримиримостью борьбы исторических сил, незрелостью, стихийностью бунта масс.

В 90-е гг. художник создает такие произведения, как «Взятие снежного городка» (1891), «Покорение Сибири Ермаком» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899; все в ГРМ), прославляющие удаль и мужество русского народа, его единство, оптимизм,— и в этом нашли отражение события современности, рост активности народных масс.

В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. Фрагмент. 1895 г. Ленинград, Русский музей.

В. И. Суриков. Автопортрет. 1913 г. Москва, Третьяковская галлерея.

«Взятие снежного городка»—единственная жанровая картина Сурикова, наиболее мажорная, праздничная из всех его произведений. В ней, как и в исторических композициях и в портретах, ярко выражен национальный характер образов, а в основе ее колорита чувствуются краски русской зимы. Здесь зарождается тема героизма и силы, которая станет главной в последующих исторических полотнах художника.

В 1891 г. Суриков начал работать над картиной «Покорение Сибири Ермаком». Он ездил на место событий и одновременно тщательно изучал исторический материал. На Дону были выполнены этюды для Ермака и его войска. Композиция картины была продумана и решена художником до того, как он узнал летописное изложение события. Показав ожесточенную битву, борьбу двух стихий, Суриков с необычайной художественной прозорливостью раскрыл суть и значение столкновения исторических сил, в котором решается судьба народов. Художник достиг высокого синтетического, образного единства картины. В композиции передано неудержимое движение; спокойным и уверенным действиям казаков, направляемых Ермаком, противопоставлены смятение и тревога в ханском войске. Художник намеренно сближает планы картины, ограничивает палитру немногими красками. Колорит картины суров и мужествен, раскрывает смысл сюжета и характер сибирской природы. В нем достигнута органическая цельность психологического и живописно-декоративного начала.

Особое место в творчестве Сурикова занимают портреты. Так же как и пейзажные этюды, большинство из них связано с поисками определенного образа для картины. Таковы «Горожанка» (портрет А. И. Емельяновой, 1902; ГТГ), «Сибирская красавица» (портрет Е. А. Рачковской, 1891; ГТГ), «Донской казак Кузьма Запорожцев» (1893; ГТГ) и многие другие. В числе лучших портретных работ Сурикова следует назвать автопортреты 1894 г. (Москва, частное собрание) и 1913 г. (ГТГ) и «Человека с больной рукой» (1913; ГРМ), а среди пейзажных работ — виды Москвы («Вид Москвы», 1908, ГТГ,).

В творчестве Сурикова поражает богатство мысли и сила исторического прозрения художника, воспевшего героические характеры и величавую красоту русских людей. Созвучны образам мощь и богатство живописи, в которой нашли образное художественное воплощение народные эстетические идеалы. Суриков — величайший и подлинно народный художник.

В. И. Суриков. Человек с больной рукой. 1913 г. Ленинград, Русский музей.

В. И. Суриков. Вид Москвы. 1908 г. Москва, Русский музей.

Народная тема, но не в ее драматическом, а в героико-поэтическом аспекте решалась и Виктором Михайловичем Васнецовым (1848—1926). Художник начал свой творческий путь с небольших жанровых картин — «С квартиры на квартиру» (1876; ГТГ), «Чтение военной телеграммы» (1878; ГТГ), близких работам В. Маковского. Но скоро определился совершенно особый характер его дарования. По собственным словам Васнецова, он был историком «несколько на фантастический лад». В былинных и сказочных сюжетах он воплотил вековые народные идеалы, высокие патриотические чувства. Сюжет его первой большой картины, «После побоища Игоря Святославича с половцами» (1880; ГТГ), навеян «Словом о полку Игореве». Есть торжественность и величавое спокойствие в образах убитого витязя и юноши-воина, будто спящих непробудным сном среди безмолвной широкой степи. Васнецов хотел передать поэзию русского народного эпоса, красоту и величие воинского подвига. Отсюда и стремление к монументальности художественного языка. Эта существеннейшая сторона дарования художника с особой ясностью проявилась в картине «Богатыри» (1898; ГТГ), над которой он работал с перерывами около двадцати лет. «.. .Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли ворога, не обижают ли где кого»,— так сформулировал Васнецов идею картины. Как и в былинах, облик и характер каждого из богатырей своеобразны (грузный, добродушный и могучий Илья Муромец в центре, слева — подтянутый, отважный Добрыня Никитич, справа — самый юный хитроватый Алеша Попович), и в то же время это обобщенные художественные образы народных героев — сильных, смелых, справедливых. Пластически законченные могучие фигуры трех всадников четко выступают на фоне светлого облачного неба и поросшей травой степи.

В. М. Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В. М. Васнецов. Три царевны подземного царства. 1884 г. Киев, Музей русского искусства.

Если в «Богатырях» звучит торжественная героическая мелодия, то в «Аленушке» (1881; ГТГ) слышится грустный мотив народной сказки о бедной сиротке. Картина покоряет своей одухотворенностью и поэтичностью. В ней, как и в большинстве работ Васнецова, важная роль принадлежит пейзажу. Он характерно русский, реальный и вместе сказочно таинственный, созвучный переживаниям человека,— кажется, сама природа, окружающая девочку, проникнута ее печалью. Задушевность пейзажа — одна из характерных особенностей русского реалистического искусства. В. Васнецов был «большим поэтом, певцом далекого эпоса нашей истории, нашего народа, родины нашей»,— эти слова М. В. Нестерова характеризуют своеобразие искусства этого большого художника.

Исторический живописец В. Васнецов стал основоположником русского реалистического театрально-декорационного искусства, которое позже — в конце 19— начале 20 в.— завоевало мировую славу. Еще В. Г. Шварц наметил путь достоверного показа быта прошлого. В работах же Васнецова для театра (эскизы декораций, костюмы, все оформление оперы Н. А. Римского-Корсакова по мотивам пьесы-сказки А. Н. Островского «Снегурочка», 1885) главное — поэзия русской природы, народного творчества, эмоциональность, поэтическая правда. Много сил отдавал Васнецов монументальной живописи (панно «Каменный век» для Исторического музея в Москве; росписи Владимирского собора в Киеве).

В реалистической пейзажной живописи второй половины 19 в., так же как и в жанровой и исторической живописи, национальная тема решительно преобладала. Сходна с другими жанрами и эволюция пейзажной живописи — от скорбной поэзии произведений конца 60-х гг. к жизнеутверждающим эпическим полотнам 80-х гг., от сдержанного тонального колорита — к овладению всем богатством палитры, пленэрному пониманию цвета. К 90-м гг. нарастает момент субъективного личного начала в восприятии природы, что особенно ярко проявилось у Левитана.

Одним из наиболее значительных русских пейзажистов конца 60-х — начала 70-х гг. был Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—1897). Он родился и вырос в Москве, в 1850 г. окончил Московское Училище живописи и ваяния. В его первой серьезной картине «Вид на Кремль в ненастную погоду» (1851; ГТГ) еще ощутимы традиции романтического пейзажа. В 1862 г. художник побывал во Франции, Германии и Швейцарии. Но решающей для него оказалась поездка на

Волгу в 1870 г. Любовное и пристальное изучение природы в многочисленных Этюдах и картинах, долгие годы поисков обобщающего художественного образа родной природы завершились созданием картины «Грачи прилетели» (1871; ГТГ). В корявых березах с грачиными гнездами, в укрывшихся за забором домишках, в проталинах на полях и гомоне птиц — в этом простом мотиве Саврасов сумел почувствовать и передать неповторимое обаяние первых дней весны, радость пробуждения природы, трепетное чувство ожидания перемен, надежды на обновление жизни. Оно в общем светлом колорите картины, в голубизне просветов неба, белизне верхушек берез, в теплых коричневатых тонах проталин на широкой виднеющейся за домами равнине, в холодных синевато-серых оттенках ноздреватого снега и в талой воде с отражающимися в ней небом и побуревшими деревьями. Показанная на первой выставке Товарищества передвижников, эта картина Саврасова знаменовала собой начало нового этапа в развитии русского пейзажа.

А. К. Саврасов. Проселок. 1873 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Проста по мотиву и внутренне содержательна, лирична картина Саврасова «Проселок» (1873; ГТГ), где, как и в «Грачах», передано переходное состояние природы. Она очень цельна по колориту, в котором рефлексы неба, отражающиеся и дрожащие в воде глубокой дорожной колеи, объединяют яркую зелень травы, лиловато-коричневую влажную землю и желтеющее вдали поле ржи. В последующие годы Саврасов не создал ничего равного этим двум картинам. Но как педагог (с 1857 по 1882 г. он преподавал в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества) он оказал существенное влияние на дальнейшее развитие русской пейзажной живописи, передав ученикам свое глубокое понимание и любовь к родной природе, владение пленэрной живописью.

Ф. А. Васильев. Заброшенная мельница. Ок. 1873 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Ф. А. Васильев. Перед дождем. Ок. 1870 г. Москва, Третьяковская галлерел.

В те годы, когда были созданы лучшие картины Саврасова, работал и Федор Александрович Васильев (1850—1873) — тонкий колорист, мастер лирического пейзажа. В картинах Васильева есть «та окончательность, которая без сухости даст возможность не только узнавать предают безошибочно, но и наслалсдаться красотой предмета»,— говорил Крамской. Пейзажи Васильева полны светлой любви к жизни и грустного раздумья, они предельно просты и в то же время возвышенны, поэтичны. Все они созданы на протяжении трех-четырех лет: «Вид на Волге. Баржи» (1870; ГРМ), «Перед дождем» (1870), «Оттепель» (1871), «Мокрый луг» (1872), «Заброшенная мельница» (ок. 1873), «В Крымских горах» (1873; все в ГТГ). В его картинах все дышит, живет: «на глазах» тает снег, набирают соки деревья, «поднимается» после ливня трава, проясняется небо, по лугу скользит тень от уходящей тучи. Это впечатление достигается тончайшими оттенками цвета, полутонами, гармонией перехода от темных пятен к светлым. И в этом одна из драгоценных особенностей картин Васильева. Они заключают в себе гораздо больше, чем непосредственно изображенный пейзажный мотив, выражают высокие этические и эстетические идеалы.

Лучшие произведения Ивана Ивановича Шишкина (1832—1898) характеризуют Эпическое направление в русской пейзажной живописи. Шишкин родился в Елабуге, детские и юношеские впечатления о могучих северных лесах в какой-то мере определили характер последующего творчества. После окончания Московского Училища живописи и ваяния (1852—1856) Шишкин в 1856—1860 гг. занимался в Академии художеств в классе С. М. Воробьева, где написал картину «Вид на острове Валааме» (1858; Киев, Музей русского искусства). Получив Большую золотую медаль за два пейзажа, он несколько лет провел в Германии и Швейцарии в качестве пенсионера Академии. Ранние картины художника по своей художественной манере близки пейзажам дюссельдорфской школы.

Полной зрелости творчество Шишкина достигло к концу 70-х гг. В своем искусстве Шишкин руководствовался тем твердым убеждением, что природа прекрасна сама по себе, задача художника — неутомимо и любовно ее изучать и как можно точнее передавать. В его лучших картинах органически сочетается внимательнейшая разработка деталей и цельность общего впечатления, конкретизация и достоверность отдельных элементов и синтетичность образа могучей и плодотворной русской земли, ее необъятных просторов. Живым воплощением Этого художественного принципа является картина «Рожь» (1878; ГТГ), строящаяся на широких величавых ритмах, где бескрайность богатейших хлебных нолей подчеркнута мотивом уходящей дороги и одиноко стоящих могучих сосен. В золотисто-желтых, коричневатых, лиловатых и голубовато-зеленых тонах передано ощущение полуденного зноя и надвигающейся грозы. Шишкин особенно любил писать хвойные боры и дубовые рощи. В числе лучших его картин следует назвать эпически величавые «Лесные дали» (1884; ГТГ), где тонкой градацией зеленого, голубовато-серого, серебристого цвета смягчена резкость контуров, верно переданы чистота и прохлада воздуха необъятных русских лесов, а также «Сосны, освещенные солнцем» (1886; ГТГ) и «Корабельную рощу близ Елабуги» (1898; ГРМ).

И. И. Шишкин. Сосны, освещенные солнцем. 1886 г. Москва, Третьяковская галлерея.

И. И. Шишкин. Рожь. 1878 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Поиски синтетического образа природы характерны и для картин Архипа Ивановича Куинджи (1842—1910). В них передано богатство красок природы, ее особая торжественность. Если в картинах Шишкина чаще можно видеть ровное, рассеянное освещение, то колорит Куинджи строится на резких светотеневых контрастах, усиливающих эмоциональность образов, их декоративную выразительность («Березовая роща», 1879, ГТГ; «Ночь над Днепром», 1880, ГРМ). В некоторых его картинах цветовая и световая активность приобретает самодовлеющий характер (удачным исключением является его «Днепр утром» (1881; ГТГ). Почувствовав, что он начинает сам себя повторять, Куинджи перестал работать как художник и целиком отдался педагогической деятельности.

А. И. Куинджи. Днепр утром. 1881 г. Москва, Третьяковская галлерея.

Традиции лирического пейзажа Саврасова и Васильева были продолжены Василием Дмитриевичем Поленовым (1844—1927). Известны бытовые и религиозные композиции художника («Больная», 1886, ГТГ; «Христос и грешница», 1887, ГРМ), но главным в его творчестве был пейзаж. В «Московском дворике» (1878), «Заросшем пруде» (1879; обе в ГТГ) и других картинах Поленова передана особая поэзия тихих, приветливых уголков русской природы. Нежная зелень деревьев, ясное голубое небо с легкими облачками, отбрасывающими прозрачные голубые тени на землю, и весь залитый солнцем уютный уголок привлекают в картине

«Московский дворик». Необычайная для русского искусства тех лет красота и свежесть живописи явились результатом внимательного изучения изменений цвета в пленэре. Тургеневским был сам взгляд художника на природу, чувство гармонии и тихой радости бытия, красоты и задушевности родной природы, поэзии повседневности.

В. Д. Поленов. Московский дворик. 1878 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В. Д. Поленов. На Тивериадском (Генисаретском) озере. 1888 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В пейзажах Поленова, созданных в конце 80—90-х гг. («Ранний снег», 1891, «Дали. Вид с балкона. Жуковка», 1888; обе в частных собраниях Москвы; а также «На Тивериадском (Генисаретском) озере», 1888, ГТГ), звучат эпические ноты, и это отражает общую эволюцию русской пейзажной живописи второй половины 19 в. Художник большой культуры, Поленов, как и Саврасов, был замечательным педагогом. Им обязаны своим творческим развитием многие русские пейзажисты — воспитанники Московского Училища, в том числе Левитан.

Исаак Ильич Левитан (1861—1900) принадлежит к более молодому поколению передвижников. Расцвет его творчества — конец 80-х и 90-е гг. Никто так проникновенно и поэтично не мог передать многообразие и красоту русской природы, в ее образах раскрыть глубокие раздумья о жизни, как делал это Левитан. Творчество Левитана развивалось в русле русского демократического искусства, и вместе с тем оно перекликается с лирическими, простыми по мотивам пейзажами барбизонцев, пейзажем настроения Коро; оно претворяет и достижения импрессионистов в передаче света и воздуха самой красочной гаммой, просветленной и чистой. Тяжелая эпоха 80—90-х гг. наложила свой отпечаток на личность и творчество Левитана. Часто в его картинах звучит мотив тоски и одиночества. Но этим не исчерпывается их содержание: в них неповторимая красота, радость и печаль, как в музыке Чайковского, рассказах и пьесах Чехова, в народной поэзии и песнях. Своеобразие левитановского «почерка» — задушевность и непосредственность чувства жизни природы, цельность, художественная обобщенность ее образа — сказалось уже в картине «Осенний день. Сокольники» (1879; ГТГ). В 1884 г. Левитан, получив звание неклассного художника (с 1873 г. он учился в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества), уехал на лето в Крым. Его крымские этюды отличаются чистотой и звучностью цвета, говорят об успешном претворении живописного опыта Поленова. В ежегодных поездках на Волгу в 1887—1890 гг. художник особенно остро почувствовал характерную для русского пейзажа величавость просторов. Картины «Вечер. Золотой плес» и «После дождя. Плес» (обе 1889; ГТГ) открывают период зрелого творчества Левитана. В них есть особая напевность, чувствуется живое дыхание природы, ее внутренняя динамика. Тончайшими нюансами цвета, гармонией общей колористической гаммы художник передает быстро меняющееся освещение, серебристость влажного воздуха, золотисто-желтый солнечный свет, движение облаков, рябь воды, в которой колеблются и дрожат отражения барж. Благоухающая свежесть пленяет в картине «Березовая роща» (1889; ГТГ), написанной свободным, динамичным мазком, с необычайной звучностью и богатством оттенков зеленого цвета.

И. И. Левитан. Владимирка. 1892 г. Москва, Третьяковская галлерея.

И. И. Левитан. После дождя. Плёс. 1889 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В 1890 г. Левитан впервые попал за границу. Произведения французских художников не явились для него откровением. Он знал их по русским собраниям, они в известной мере помогли ему овладеть мастерством пленэрной живописи. Но, в отличие от импрессионистов, Левитан не ограничивается передачей мимолетных впечатлений, создает пейзажи-картины, обобщающие художественные образы большого идейного содержания. Полна настороженной тишины и таинственности картина «У омута» (1892; ГТГ). Глубокие философские раздумья о смысле жизни, обреченности человека и величии природы выражены в картине «Над вечным покоем» (1894; ГТГ), которую сам Левитан особенно ценил. Чисто пейзажными средствами выражены гражданская скорбь, думы о горе народном в картине «Владимирка» (1892; ГТГ). Хмурое небо, выгоревшая на солнце трава, придорожный крест — все в ней созвучно тем скорбным народным песням о дороге, по которой, звеня кандалами, прошли в Сибирь тысячи ссыльных.

И. И. Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895 г. Москва, Третьяковская галлерея

Создание цикла радостных, сверкающих полотен «Март», «Свежий ветер. Волга», «Золотая осень» (все —1895; ГТГ) знаменует новый Этап в творчестве художника. В них, хотя и косвенно, выражена вера в возможность радости и счастья на земле. Ослепительно солнечна, искриста картина «Март». Интенсивное звучание цвета желтых стен домов, голубизны неба, синих теней на снегу передает трепет, пульсацию жизни, пробуждение природы.

И. И. Левитан. Сумерки. Стога. 1899 г. Москва, Третьяковская галлерея.

И. И. Левитан. Летний вечер. 1900 г.Москва, Третьяковская галлерея.

Поздние пейзажи Левитана «Летний вечер» (1900; ГТГ), «Сумерки. Стога» (1899; ГТГ) предельно просты по мотивам, написаны в широкой лаконичной манере с очень выразительными немногими деталями. Последняя картина художника, «Озеро» (1900; ГРМ), задумана как обобщенный образ родины. Содержательность искусства Левитана характерна для русской культуры 19 в. С наибольшей яркостью и талантом Левитан выразил общие тенденции, обогатил современную ему мировую пейзажную живопись.

Творчество Левитана синтезирует достижения русской пейзажной живописи второй половины 19 в., в то же время оно открывает новый этап развития русского реалистического искусства. Однако оно теснее связано с идейно-демократическим реализмом передвижников, чем искусство его младшего современника, крупнейшего русского художника конца 19 — начала 20 в. — В. А. Серова. Это и дает основание анализом творчества произведений Левитана завершить рассмотрение русской пейзажной живописи 19 в. Творчество же Серова будет освещено в следующем, VI томе.

Реалистическая живопись 60—80-х гг. представляла собой высшую точку развития реализма в русском искусстве второй половины 19 в. Углубляя принципы идейности, народности и реализма в период начавшегося кризиса демократического искусства в Западной Европе, она имела общеисторическое, прогрессивное значение. Слова Ленина о Толстом: «Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 19.),— в известной мере могут быть отнесены и к искусству величайших русских художников этого времени — Репина и Сурикова. Основные достижения русской живописи, гражданский пафос, связь с жизнью народа определили и ценность ее традиции для формирования искусства социалистического реализма.

Наиболее значительным русским скульптором второй половины 19 в. был Марк Матвеевич Антокольский (1843—1902). Антокольский родился в Вильне (Вильнюсе). Приехав в Петербург и поступив в Академию художеств (1862), он сблизился здесь с молодым И. Е. Репиным, а затем и с другими передовыми деятелями русского искусства, в числе которых был критик В. В. Стасов.

М. М. Антокольский. Иван Грозный. Мрамор. 1875 г. Москва, Третьяковская галлерея.

В 1864 г. Антокольский вырезал из дерева свою первую известную работу «Еврей-портной», а в следующем году — горельеф «Еврей-скупой» (дерево, слоновая кость; оба — в ГРМ). Однако дальнейшее творчество Антокольского пошло в основном по линии исторической тематики. В 1870 г. он закончил статую «Иван Грозный» (бронза, ГРМ; мраморное повторение —1875, ГТТ). В этой работе он стремился воплотить сложную противоречивость духовного мира Грозного, его силу и одновременно его усталость, его жестокость и угрызения совести. Скульптор изобразил охваченного глубоким внутренним волнением сидящего на троне царя. В склоненной голове, суровом лице, в пронизывающем, пристальном взгляде, в руке, с нервной силой сжимающей ручку трона, Антокольский выразительно повествует о той сложной душевной борьбе, о том внутреннем нравственном смятении, которое охватило сильную натуру Грозного. Рядом с царским троном как символ власти и могущества царя — его знаменитый жезл, воткнутый в пол.

Стремление к исторической достоверности, глубина психологического раскрытия образа представляли несомненное достижение молодого скульптора. Не будет преувеличением сказать, что образ, созданный Антокольским, является одним из наиболее значительных и многогранных из всех произведений русского изобразительного искусства, посвященных Ивану Грозному.

В 1872 г. появляется новое произведение Антокольского — статуя «Петр Первый» (бронза; ГРМ и ГТГ), создание которой было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра. В отличие от предшествующего своего произведения Антокольский обратился здесь не к станковым, а к монументальным формам. Скульптор представил Петра в момент битвы под Полтавой, где решались судьбы русского государства; он стоит в Преображенском мундире, с треуголкой в правой руке, порывистый и суровый. Ощущение сильного ветра, дующего навстречу Петру, переданное развевающимися волосами и относимыми назад складками одежды, способствует общему впечатлению взволнованности и героики образа, созданного Антокольским.

В 1872 г. в связи с болезнью Антокольский уезжает за границу и остается там до конца жизни, лишь изредка наезжая в Россию.

Характеризуя работы Антокольского после его «Грозного» и «Петра I», нельзя не вспомнить слова В. В. Стасова, отмечавшего, что «сильный драматизм, кипучесть, волнение, порыв отныне не принадлежат больше к числу мотивов его произведений». Стасов имел в виду такие работы скульптора, как «Христос перед народом» (1874; бронза, ГРМ; мрамор, ГТГ), «Смерть Сократа» (1876, мрамор, ГРМ), «Спиноза» (1882, мрамор; там же). Для всех этих произведений характерна тема одиночества и страдания сильных человеческих натур, не понятых народом и гибнущих в борьбе со своими врагами. Таков «Христос», стоящий со скрученными назад руками, принявший яд Сократ, таков и Спиноза, скорбный, отвергнутый и одинокий.

В последние годы творчества скульптор вновь обращается к темам русской истории. В 1889 г. им была закончена статуя «Нестор-летописец» (мрамор; ГРМ). Почти одновременно с этой работой Антокольский исполнил статую «Ермак Тимофеевич» (бронза; ГРМ), воссоздав образ смелого атамана-казака, присоединившего к русскому государству обширные сибирские земли.

Деятельность Антокольского была весьма разнообразна. Он принимал участие в конкурсах на проекты монументальных памятников (например, на памятник Пушкину), исполнил ряд надгробий, много времени уделял портрету (портреты В. В. Стасова, С. П. Боткина, И. С. Тургенева и др.). Стремясь расширить тематические возможности скульптуры, он делал попытки создать сложные многофигурные композиции (например, «Нападение инквизиции на евреев»), в которой уже явно переходил пределы пластики и доходил до создания своеобразных объемно-пространственных макетов.