Дата:

Класс: 10

Учитель:

Предмет: история

Тема: «Битва на Курской Дуге»

Контролируемые элементы содержания

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войныПричины, этапы Великой Отечественной войны,

Контролируемые умения

Уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типаУметь анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)

Проверяемые элементы содержания

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Операции «Кутузов», «Полководец Румянцев». Переход советских войск в наступление. Первый победный салют. Итоги и значение Курской битвы

Предметные умения

Отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез исторической информации. Излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий (явлений, процессов)Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета

Личностные результаты

Готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу

Тип урока: комбинированный урок

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА

Первый салют

Прочитай отрывок из воспоминаний Ю. Левитана и сделай вывод о значении Курской битвы, события которой тебе предстоит изучить.

Из воспоминаний Юрия Левитана Я, как обычно, пришел на радиостудию пораньше, чтобы заблаговременно ознакомиться с текстом. Вот подошло время передачи, а сводки Совинформбюро все нет и нет. Мы волнуемся, ждем. Строим разные догадки, предположения... Наконец звонок из Кремля: «Сводки сегодня не будет. Готовьтесь к чтению важного документа!». Но какого?

Часовая стрелка уже подходила к одиннадцати вечера, когда нам вновь объявили: «Сообщите, что между 23 и 23 часами и 30 минутами будет передано важное правительственное сообщение». Каждые пять минут мы повторяли в очень сдержанных тонах эту фразу. А время между тем шло и шло... И вот появился офицер с большим запечатанным конвертом. Вручает его председателю Радиокомитета. На пакете надпись: «Передать по радио в 23.30». А времени уже, можно сказать, нет. Бегу по коридору, на ходу разрываю пакет. В студии уже произношу: «Говорит Москва», а сам торопливо пробегаю глазами текст...

«При-каз-з-з-з Вер-хов-но-ко-ман-ду-ю-ще-го...» Читаю и нарочно растягиваю слова, чтобы успеть заглянуть в следующие строчки, узнать... И вдруг понимаю - большая победа: Орел и Белгород освобождены! Зарябило в глазах, пересохло горло. Торопливо глотнул воды, рывком расстегнул воротник... Все охватившие меня чувства вложил я в заключительные строки: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины - Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий»...

Какие чувства испытывал Ю. Б. Левитан в ожидании важного сообщения?

Что было необычным в тексте документа, который Левитан получил для прочтения?

Какие строки говорят о том, что знаменитый диктор, еще не дочитав текст, понял, что ему предстоит сообщить о событии, имеющем огромное значение?

Приказ о салюте, опубликованный 5 августа 1943 года, был первым приказом такого рода. О чем говорит этот факт?

Что бы ты хотел узнать о битве, в честь победы в которой впервые в истории Великой Отечественной войны был дан салют?

О чем мы будем говорить сегодня на уроке? Предположите тему нашего урока. Поставьте цель нашего урока

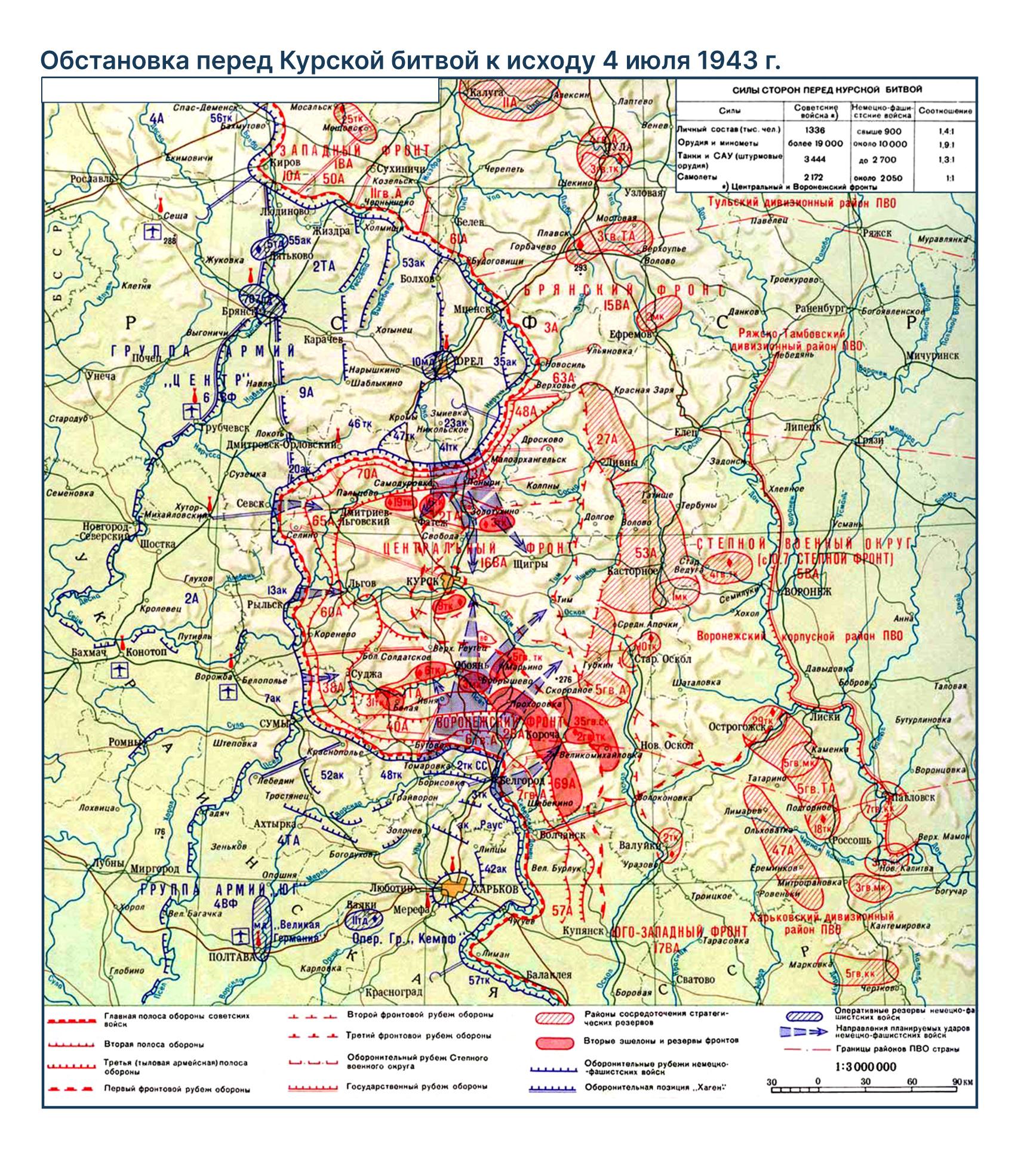

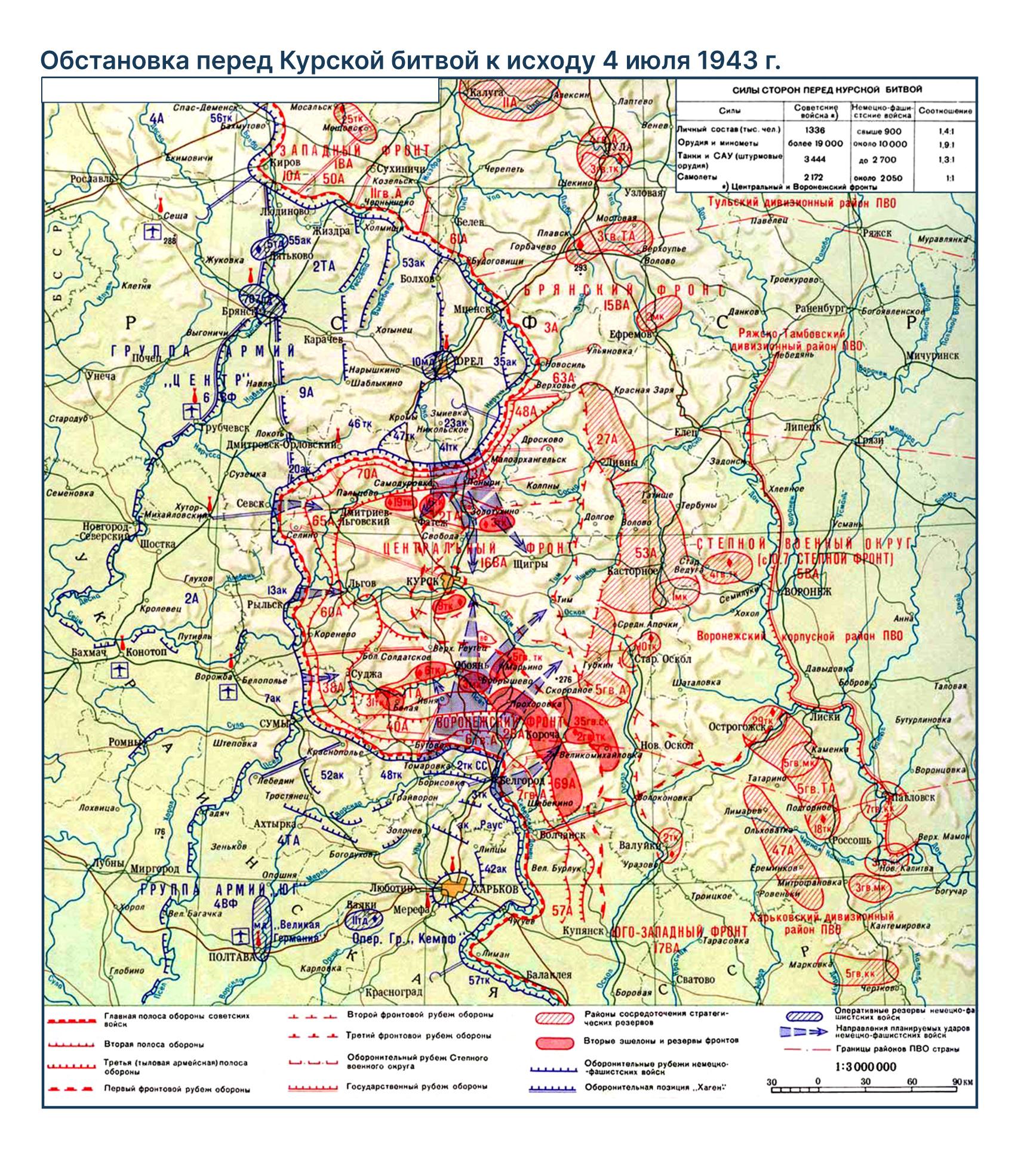

Каково было соотношение сил сторон накануне Курской битвы?

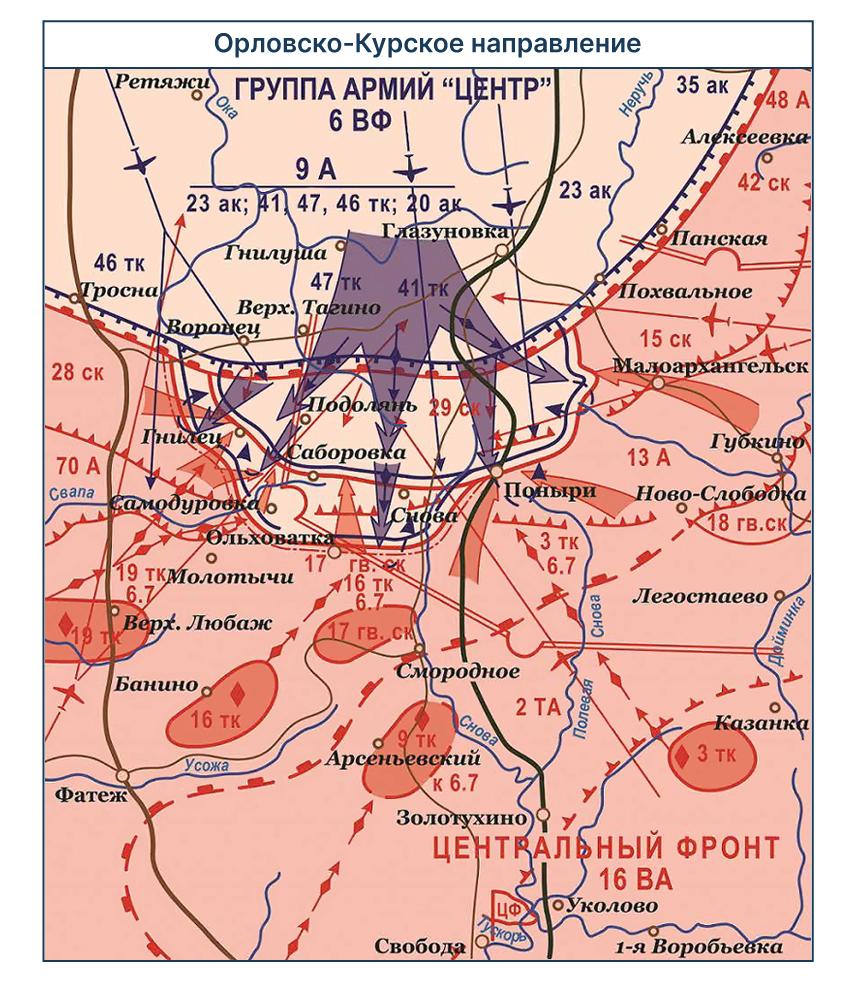

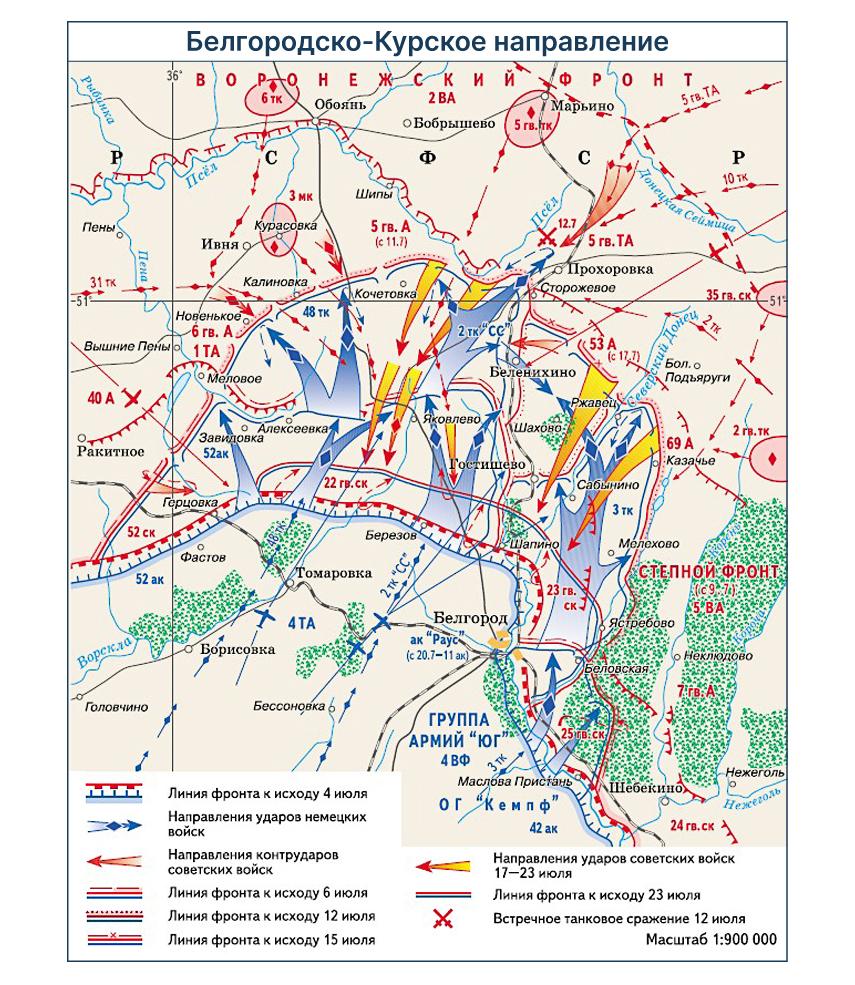

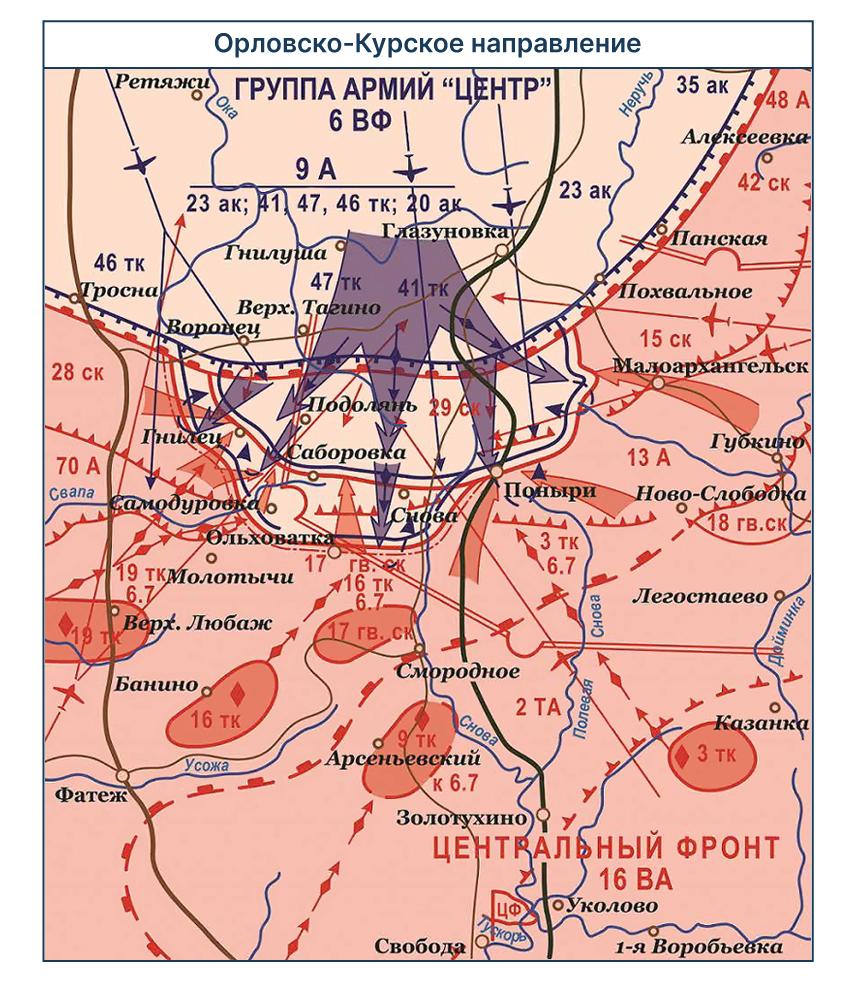

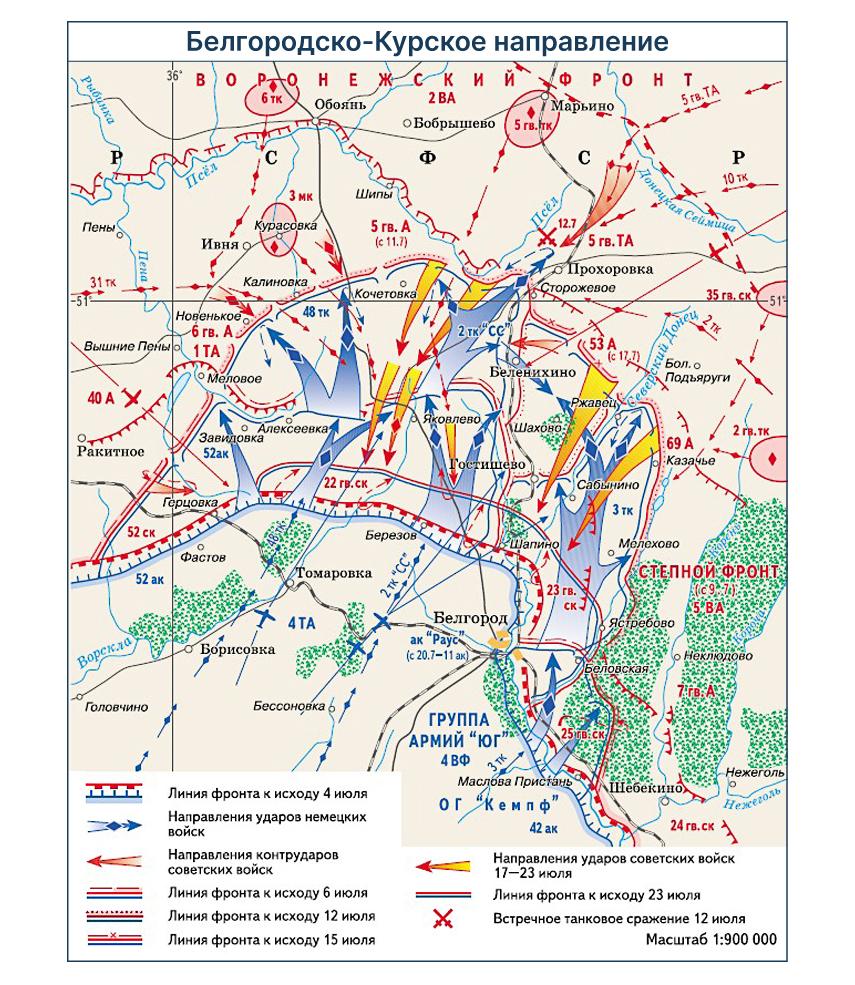

Охарактеризуй соотношение сил сторон на каждом из фасов Курской дуги.

Какие планы наступления были у немецкого командования?

Какие планы наступления были у советского командования?

Военные историки говорят о том, что перед Курской битвой советским командованием были созданы глубоко эшелонированные рубежи обороны. Найдите подтверждения этому на карте.

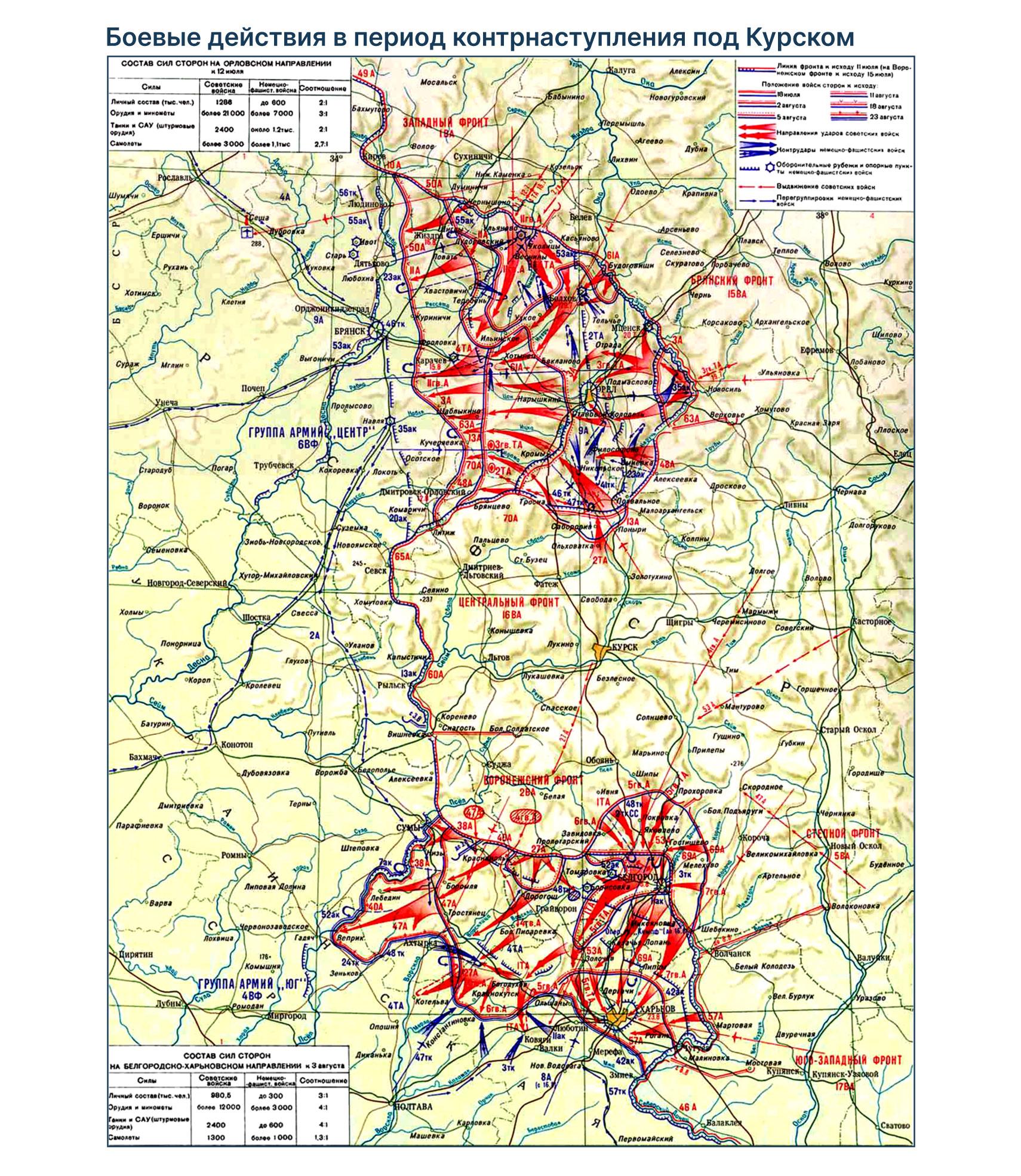

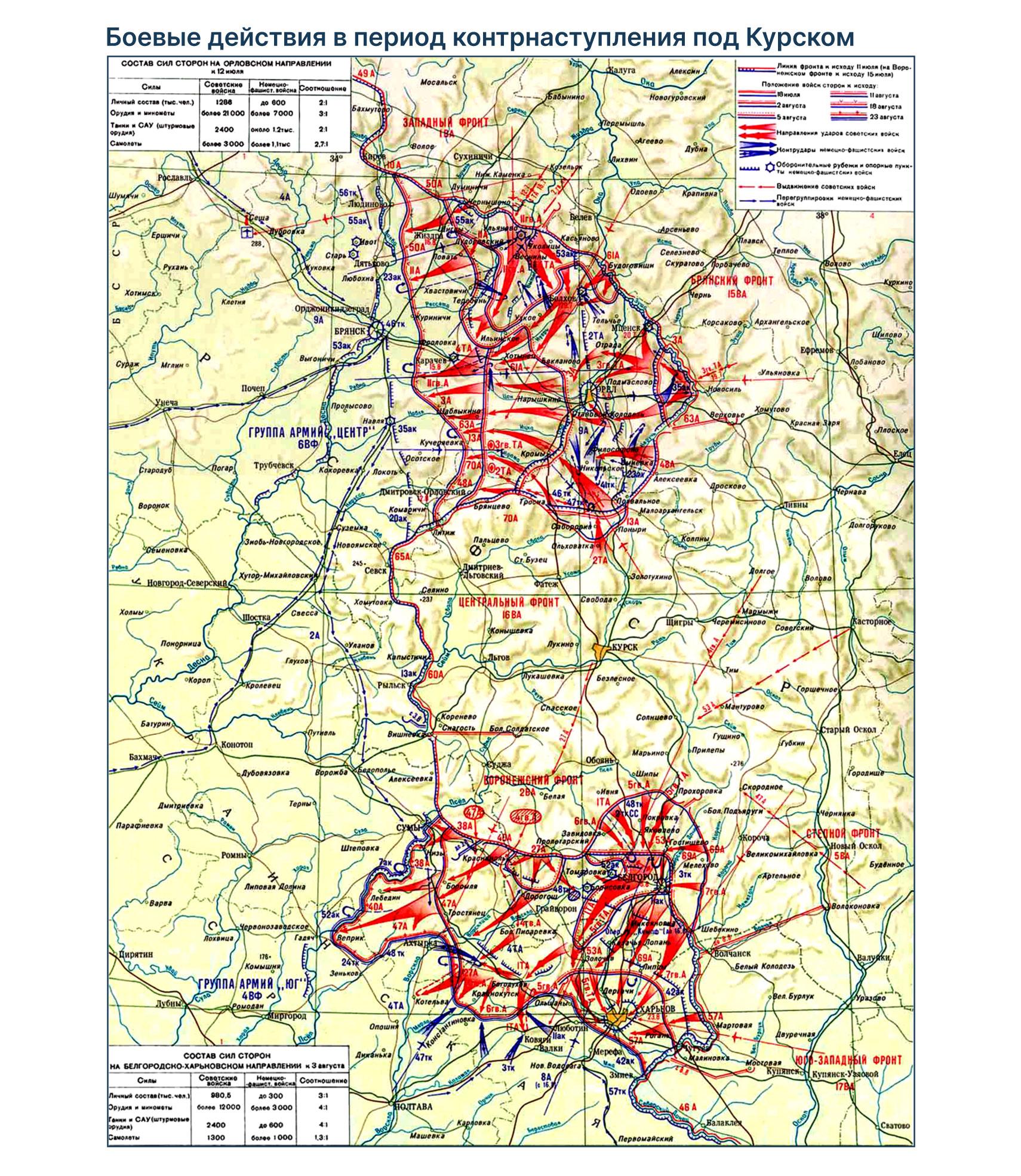

Составь хронологию битвы, используя карты и текст учебника.

Главным итогом Курской битвы называют "окончательный переход стратегической инициативы на сторону советского командования". Какая из карт может подтвердить этот вывод? Ответ аргументируй.

Используя карты и материалы учебника, сделай вывод об итогах Курской битвы.

2.2. Проверка первичного усвоения

Применение знаний, в том числе в новых ситуациях

Организуйте работу в группах. Предложите каждой из групп работу с материалами, посвящёнными одному из полководцев.

Каждой группе предлагается проработать материалы статьи и составить краткое выступление (2-3 минуты) по предложенным вопросам.

По окончании выступления каждой из групп составьте резюме на тему "Полководческое искусство советских военачальников как решающий фактор победы в битве под Курском" Для составления резюме рекомендуется использовать приём "Мозговой штурм"

Полководцы Победы Прочитай исторические очерки и сделай выводы о полководческом таланте советских военачальников.

Василевский Александр Михайлович (1895–1977) Василевский Александр Михайлович — советский военный деятель, Маршал Советского Союза (16.02.1943), дважды Герой Советского Союза (29.07.1944 и 08.09.1945). Член КПСС с 1938 года. Родился в семье священника. В 1915 году окончил Алексеевское военное училище, участвовал в 1-й мировой войне 1914-1918 гг., последний чин в старой армии – штабс-капитан. В Советской Армии с 1918 года, во время Гражданской войны командовал ротой, батальоном, полком. После войны начальник дивизионной школы, командир стрелкового полка, помощник начальника отдела Управления боевой подготовки РККА и начальник отдела боевой подготовки Приволжского военного округа. В 1937 году окончил Академию Генштаба, служил в Генштабе - с мая 1940 года заместитель начальника, с августа 1941 начальник Оперативного управления, заместитель и первый заместитель начальника Генштаба. С июня 1942 года начальник Генштаба и заместитель наркома обороны. Василевский — видный представитель советского военного искусства. Во время Великой Отечественной войны по поручению Ставки Верховного Главнокомандования в 1942-1944 гг. координировал действия различных фронтов.

В 1943 г. А.М. Василевский активно участвовал в подготовке и осуществлении разгрома противника на Курской дуге. Вместе с Г.К. Жуковым отстоял замысел проведения Курско-Орловской битвы на основе варианта преднамеренной обороны с последующим переходом в контрнаступление. Василевский стал непосредственным свидетелем ожесточенного танкового сражения под Прохоровкой, наблюдая его с командного пункта 5-й гвардейской танковой армии. В отправленной им через день Сталину телеграмме говорилось: «Вчера сам лично наблюдал к юго-западу от Прохоровки танковый бой наших 18-го и 29-го танковых корпусов с более чем 200 танками противника. В результате поле боя в течение часа было усеяно горящими немецкими и нашими танками. В течение двух дней боев 29-й танковый корпус (армии) Ротмистрова потерял безвозвратными и временно выбывшими из строя до 60% и 18-й танковый корпус – 30% танков». Курская битва, в которой вермахт потерял 30 дивизий и свои лучшие танковые войска, завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Жуков Георгий Константинович (1896–1974) Георгий Константинович Жуков, советский военачальник, Маршал Советского Союза (18.1.1943), четырежды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики. Член КПСС с марта 1919 года. Родился в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал в 1907 учеником, затем мастером-скорняком в Москве. С 1915 в армии, участник 1-й мировой войны 1914-1918, младший унтер-офицер в кавалерии. С октября 1918 года в Советской Армии. Участвовал в Гражданской войне 1918-1920, был командиром взвода и эскадрона.

В 1939, командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, успешно руководил разгромом японских агрессоров на р. Халхин-Гол (МНР). С июня 1940 командовал войсками Киевского особого воен. округа. С конца янв. по 30 июля 1941 года - нач. Генштаба и зам. наркома обороны СССР. С авг. 1942 года - 1-й зам. наркома обороны СССР и зам. Верховного главнокомандующего. Участвовал в разработке планов крупнейших операций. В январе 1943 Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Однако впереди у Красной Армии предстояли новые испытания. Раненый зверь - гитлеровский вермахт - был еще силен. Уже 8 апреля 1943 г., в записке на имя наркома обороны, Г.К. Жуков осветил возможную стратегию вермахта на летнюю кампанию:

«… Следует ожидать, что противник в этом г. основную ставку при наступательных действиях будет делать на свои танковые дивизии и авиацию… В настоящее время перед Центральным и Воронежским фронтами противник имеет до 12 танковых дивизий и, подтянув с других участков 3-4 танковые дивизии, может бросить против нашей курской группировки до 15–16 танковых дивизий общей численностью до 2500 танков».

Жизнь показала правоту Маршала. Сталин в конечном итоге утвердил предложенный Жуковым и начальником Генштаба А.М. Василевским план разгрома германских войск на Курской дуге. В его основе лежал замысел преднамеренной обороной обескровить ударные вражеские группировки, выбить танки, а затем самим перейти в наступление. В Курской битве в июле 1943 г. Жуков координировал действия советских войск на южном фланге и добился решительной победы. Советские успехи летом-осенью 1943 г. завершили коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) Рокоссовский Константин Константинович (9.12.1896 г., г. Великие Луки ныне Псковской области - 3.8.1968 г., г. Москва). Поляк. Советский и польский политический, государственный и военный деятель, полководец. Маршал Советского Союза (1944 г.), дважды Герой Советского Союза (29.7.1944 г. и 1.6.1945 г.). В русской армии с 1914 г., унтер-офицер. Участник Первой мировой войны, воевал в составе 5-го драгунского Каргопольского полка. В Красной Армии с 1918 г. Окончил кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в Ленинграде (1925 г.), курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии им. М. В. Фрунзе (1929 г.).

С февраля 1943 Рокоссовский командовал войсками Центрального фронта на Курской дуге. Сумел должным образом подготовить войска к предстоящему летнему наступлению противника. Отразив немецкое наступление, войска Центрального фронта перешли в контрнаступление, освободив 5 августа Орел. Летом 1943 г. ему доверили решение наиболее ответственной в масштабах всего советско-германского фронта задачи.Северный фас Курской дуги за три месяца затишья был превращен в настоящую крепость. Это была сложная система полевых укреплений, возведенных в период трехмесячного затишья.

Общевойсковые армии Центрального фронта строились в три эшелона … Основой устойчивости войск были батальонные и полковые противотанковые районы. Они состояли из ротных противотанковых опорных пунктов. В каждом из них было не менее 4 противотанковых орудий, до взвода противотанковых ружей, группа истребителей танков с гранатами и бутылками с горючей смесью.

Примечательно, что впервые тактика противотанковых опорных пунктов широко применялась К.К. Рокоссовским в ходе битвы за Москву.

Незадолго до начала сражения в штаб Центрального фронта прибыл маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

«… утром 5 июля, в разгар развернувшегося уже сражения, Г.К. Жуков доложил Сталину: командующий фронтом управляет войсками твердо, с задачей справится самостоятельно. И полностью передал инициативу в мои руки».

С 7 июля сражение на северном фасе Курской дуги приобретает позиционный характер. Обе стороны ввели в бой значительные силы людей и техники, что привело к чувствительным потерям.

Важным фактором, повлиявшим на срыв планов противника, стала концентрация усилий советской артиллерии на участке прорыва. К.К. Рокоссовский последовательно проводил в жизнь одну из своих идей: предельно неравномерное распределение орудий между разными участками фронта. Например, только в районе п. Поныри был развернут 4-й артиллерийский корпус прорыва, насчитывавший в своем составе более 1000 стволов орудий и минометов.

Другим фактором, который способствовал успеху советских войск, стала исключительная активность частей и соединений Центрального фронта в обороне. Командиры всех уровней не только стремились стойко удерживать занимаемые рубежи, но и проводили энергичные контратаки с целью восстановления положения. Каждая занятая противником траншея становилась объектом атак советских пехоты и танков. Это входит в противоречие с расхожим мнением о «правильной обороне», сторонником которой якобы был К.К. Рокоссовский. Понаблюдав за развитием событий в самые тяжелые дни сражения, Г.К. Жуков пришел к выводу о провале немецкого наступления. 9 июля он предложил начать через три дня свое контрнаступление с целью разгрома орловской группировки противника.

К похожим выводам пришли и немецкие военачальники. После совещания с командующим 9-й армией генерал-полковником Моделем, генерал-фельдмаршал фон Клюге решил 10 июля внести коррективы в характер боевых действий. Он доложил фюреру: «Наступавшие войска продвинулись только на два-три километра из-за упорного сопротивления противника. Поскольку быстрого успеха достигнуть не удалось, речь теперь идет о том, чтобы при минимальных собственных потерях нанести максимальный урон противнику. Для этого начато подтягивание резервов».

Осуществить это замысел в полном объеме К.К. Рокоссовский немцам не позволил. 11 июля стало последним днем немецкого наступления на северном фасе Курской дуги. Операция «Цитадель», к которой так долго готовился вермахт, окончилась неудачей.

Ватутин Николай Федорович (1901–1944) Выдающийся советский военачальник, генерал армии (1943), Герой Советского Союза (посмертно), прошедший путь красноармейца до полководца, родился 1901 г. в селе Чепухино (ныне Ватутино) Воронежской губернии в многодетной крестьянской семье. После начала Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутин направляется на фронт. С июля 1941 г. по май 1942 г. - начальник штаба Северо-Западного фронта. В мае - июле 1942 г. Ватутин - заместитель начальника Генштаба и представитель Ставки ВГК на Брянском фронте. В июле - октябре 1942 г. командует Воронежским фронтом, который под его руководством успешно обороняется против немецко-фашистских войск на воронежском направлении. Во время Сталинградской битвы Ватутину доверяют командование Юго-Западным фронтом, войска которого во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов окружают 330-тысячную группировку противника под Сталинградом, а в декабре 1942 г. во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта проводят Среднедонскую операцию, наносят решительное поражение группировке противника на Среднем Дону, окончательно сорвав план противника деблокировать окруженные под Сталинградом войска.

В марте 1943 г. Н.Ф. Ватутин вновь назначен командующим Воронежским фронтом. Летом 1943 г. в период оборонительного сражения на Курской дуге, части и соединения фронта отражают мощные удары противника, а в ходе контрнаступления успешно решают задачу прорыва глубоко эшелонированной обороны немецкой группы армий «Юг». Солдаты о своем генерале говорили: «Там, где Ватутин, там - победа», а в штабе фельдмаршала Манштейна Н.Ф. Ватутина прозвали «Гроссмейстером». Воронежскому фронту, который он возглавлял, досталась широкая полоса танкодоступной местности на южном фасе Курской дуги, выявить там направление главного удара врага было крайне сложно. Именно поэтому Ватутин до последнего отстаивал идею наступления первыми, чтобы не отдать инициативу в руки противника. В итоге на опасения Ватутина наложились ошибки разведки, неверно установившей распределение сил между северным и южным фасом Курского выступа, — более сильный удар ожидался на севере, но он последовал на юге. Северный фас атаковала 1 тыс. немецких танков, южный — 1,5 тыс. Ватутина потом часто критиковали за попытку нанесения контрудара на второй день сражения, который был фактически отменен из Москвы после разговора командующего 1-й танковой армией Михаила Катукова со Сталиным. Однако сейчас, имея на руках данные о действиях противника, идею контрудара следует признать вполне жизнеспособной. Ватутин верно просчитал слабое место врага.

Конев Иван Степанович (1897–1973) Иван Степанович Конев родился в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (ныне Подосиновский район Кировской области) в крестьянской семье. В 1916 г. Иван Конев был призван в армию. В звании унтер-офицера артиллерии сражался на Юго-Западном фронте. После распада царской армии вернулся к себе на родину. Был избран членом Никольского уездного исполкома, затем назначен военным комиссаром уезда. Добровольно вступил в Красную Армию, сражался против армии А.В. Колчака на Восточном фронте. В 1921 г. - комиссар штаба Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Будучи делегатом X съезда РКП(б), в марте 1921 г. сражался против мятежных матросов Кронштадта. Конев окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава. Командовал полком, затем - дивизией. Высшее военное образование получил в Академии им. М.В.Фрунзе. По окончании Военной Академии в 1934 г. командирован на Дальний Восток, где был командующим особой группой войск в Монголии, затем 2-й Отдельной Дальневосточной армией и войсками Забайкальского военного округа. В 1940 г. Коневу присвоено звание генерал-лейтенанта, он назначен на должность командующего Северо-Кавказского военного округа. Весной 1941 г. Конев начал формирование 19-й армии. В начале Великой Отечественной войны главные силы 19-й армии вступили в боевые действия в июле 1941 г. в районе Витебска. Затем армия Конева отличилась в Смоленском сражении. 11 сентября 1941 г. Конев получил приказ о присвоении ему звания «генерал-полковник», а 12 сентября - о назначении командующим Западным фронтом. В октябре 1941 г. войска Конева потерпели поражение под Вязьмой, за что командующий был понижен до заместителя командующего фронтом. Дело шло к отдаче под трибунал. Но за Конева заступился Г.К.Жуков, который сумел отстоять его перед И.В. Сталиным. Весной 1943 г. И.С.Конев был назначен командующим Степным фронтом. Уже на первом этапе сражения на Курской дуге Коневу пришлось вводить в полосу Воронежского фронта 5-ю гвардейскую танковую и 5-ю гвардейские армии, которые сыграли решающую роль в сражении под Прохоровкой.

После того, как Красная Армия выдержала удары немцев, войска Степного фронта под командованием Конева перешли 17 июля в наступление, отбросили противника на первоначальные позиции и, развивая успех, освободили Белгород и крупный промышленный центр Харьков.

С рассветом 5 августа 1943 г. войска Степного фронта пошли на штурм Белгорода и к вечеру того же дня город был полностью очищен от немцев. В ознаменование этой победы, а также освобождения Орла, 5 августа в Москве был произведен салют 15 залпами из 120 орудий - первый салют войны.

Как вспоминает дочь маршала Наталия Конева: «В архиве отца сохранилась маленькая газетная заметка Алексея Толстого под названием «Салют Победе» от 5 августа 1943 года. В ней писалось: «Орел и Белгород больше, чем Ваграм и Аустерлиц. Вот почему гремели под сводами суворовским салютом московские пушки. Орлы сталинские облетели ощипанного берлинского орла.

И Родина нарекла героев битвы бессмертными отныне именами - орловцев и белгородцев. Первыми ворвались они в исконные города наши. На своих штыках пронесли победу сквозь огонь и дым, заслужив благодарность современников и потомков».

К 13 августа войска Конева подошли к Харькову, а 22 августа последовал ночной штурм города. К 12 часам следующего дня город был освобожден..28 августа 1943 г. И.С.Коневу было присвоено звание генерала армии и орден Суворова I степени. Как пишет в своей книге Наталия Конева: «Фельдмаршал Манштейн, чьи войска противостояли отцу под Харьковом, оставил воспоминания, где, в частности, отметил, что «командование Степного фронта противника было, вероятно, наиболее энергично».

Ротмистров Павел Алексеевич (1901–1982) Павел Алексеевич Ротмистров [23.06(06.07).1901, дер. Сковорово Тверской губ., — 06.04.1982, Москва], советский военачальник, Главный маршал бронетанковых войск (1962). Герой Советского Союза (07.05.1965).

Родился в семье сельского кузнеца. Участник Гражданской войны. В 1919 г. добровольно вступил в Красную Армию и зачислен в Самарский рабочий полк. После окончания в августе 1920 г. Самарских советских инженерных командных курсов служил красноармейцем в 402-м этапном батальоне 16-й армии Западного фронта.

Сражался с белогвардейскими войсками адмирала А.В. Колчака на Восточном фронте, участвовал в ликвидации Мелекесского кулацкого восстания и в Советско-польской войне 1920 г. С января 1921 г. обучался в 3-й Западной пехотной школе Красных командиров в Смоленске.

С декабря 1940 г. – заместитель командира 5-й танковой дивизии Прибалтийского Особого военного округа. В мае 1941 г. П.А. Ротмистрова назначают начальником штаба 3-го механизированного корпуса. С началом Великой Отечественной войны полковник П.А. Ротмистров в той же должности на Северо-Западном фронте. В ходе приграничного сражения корпус понёс серьёзные потери, практически потерял всю материальную часть. В дальнейшем остатки корпуса в условиях окружения отходили с боями через Литву, Белоруссию, северную Брянщину. 28 августа полковник П.А. Ротмистров с группой офицеров штаба вышел из окружения в полосе Брянского фронта. В сентябре 1941 г. его назначают командиром 8-й танковой бригады, которая в январе 1942 г. становится 3-й гвардейской. Бригада в составе сначала Северо-Западного, а с ноября – Западного фронтов вела упорные бои в районе Старой Руссы, под Калинином, у Клина и Дмитрова, участвовала в контрнаступлении под Москвой. В июле 1942 г. Ротмистрову было присвоено звание генерал-майора, а в декабре того же года – генерал-лейтенанта танковых войск. 7-й танковый корпус (с декабря 1942 г. – 3-го гвардейский), входил в состав Калининского, Брянского, Сталинградского и Донского фронтов и участвовал в Воронежско-Ворошиловградской и Сталинградской оборонительных операциях. В январе 1943 г. корпус принял участие в разгроме группы войск Э. Манштейна и в освобождении Ростова-на-Дону. В феврале 1943 г. П.И. Ротмистров вступил в командование 5-й гвардейской танковой армией, отличившейся в Курской битве. Войска армии сыграли решающую роль в разгроме ударной группировки противника под Прохоровкой, где произошло самое большое встречное танковое сражение Второй мировой войны.

Гвардейцев Ротмистрова держали в резерве как раз для перехода в контрнаступление. Но на южном фасе Курской дуги немцы сумели глубоко вклиниться в оборону Воронежского фронта генерал-полковника Ватутина. Еще немного, и гитлеровские танки вышли бы на оперативный простор, ситуация грозила стать похожей на трагические летние месяцы 1941 и 1942 годов. 5-ю гвардейскую танковую армию бросили навстречу с приказом задержать немцев во что бы то ни стало. Армия Ротмистрова, совершив 400-километровый марш, все-таки опоздала. 2-й танковый корпус СС успел занять стратегически выгодное положение на поле под Прохоровкой. Кроме того, немцы располагали новейшими танками с усиленной броневой защитой и новыми 88-миллиметровыми пушками. Гитлеровцы, мечтавшие об окружении и разгроме крупной советской группировки, отнюдь не жаждали встречного танкового сражения. Но, поскольку маневренные Т-34 Ротмистрова грозили зайти в глубокий тыл немцев, для нацистов встреча лоб в лоб стала единственной возможностью избежать такой перспективы.

Участники сражения с обеих сторон описывали его как форменный ад, когда от чадящего пожара танков и разрывов снарядов ночь наступила среди бела дня. Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери.5-я гвардейская танковая армия понесла тяжелейшие потери, лишившись более половины всех танков и САУ, потеряв 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для них это была катастрофа. Теперь самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена. Генерал Г. Гудериан, в то время генерал-инспектор танковых войск вермахта, писал: «Бронетанковые войска, пополненные с таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое время вышли из строя...и уже больше на Восточном фронте не было спокойных дней». В этот день произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне. 13-15 июля немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции.

12 июля 1943 года они не добились того, чего хотели: выход на оперативный простор был сорван. И это означало, что все потраченные гитлеровцами силы на Курской дуге были потрачены напрасно. Спустя три дня 2-й танковый корпус СС получил приказ перейти к обороне.

Несмотря на то, что Ротмистров из-за высоких потерь попал под особое расследование, ничем серьезным оно для него не обернулось. В августе 1943 года 5-я гвардейская танковая армия под его командованием брала Харьков. В разгар боев за освобождение Украины в октябре 1943 года Павлу Ротмистрову было присвоено звание генерал-полковника танковых войск.

Катуков Михаил Ефимович (1900–1976) М. Е. Катуков родился в «сельце» - так ласково называл он село Большое Уварово Коломенской губернии Московской области. Теперь это Озерский район. До 12 лет Михаил Ефимович жил в селе и учился в местной школе. Он окончил ее с похвальной грамотой, был первым учеником, очень любил читать, обладал необычайной, изумительной памятью. Никогда ничего не забывал, помнил и знал многое. В детстве увлекался Жюль Верном, Стивенсоном, Майн Ридом, Фенимором Купером. В юности любил «Бородино» Лермонтова, песни и стихи Никитина, Кольцова, пушкинскую «Полтаву» знал наизусть, часто потом читал все это по памяти солдатам на фронте. После революции 1917 г. Михаил Катуков связал свою судьбу с армией. Добровольцем вступил в Красную Армию, рядовым участвовал в Гражданской войне в составе 54-й стрелковой дивизии, в 1919 г. заболел тифом. После излечения был направлен в 57-ю стрелковую дивизию на Польский фронт и до заключения мира воевал с белополяками. В конце 1920 г. по своему желанию поступил на курсы краскомов и 1 марта 1922 г. окончил 23-е Могилевские пехотные курсы. В 1940 г. М.Е. Катукову поручили сформировать 20-ю танковую дивизию, танки Т-34 для которой должны были поступить в июле-августе 1941 г. Таким образом, Катуков начал войну командиром 20-й танковой дивизии… без танков. Дрались с противником по-пешему, обманывали врага, расставляя в засадах танки, сделанные из фанеры с камуфляжем. В январе 1943 г. было сформировано танковое объединение - 1-я танковая армия, командующим которой и был назначен Михаил Ефимович Катуков, которому было присвоено звание генерал-лейтенанта танковых войск. Подобно Суворову, он понимал: в битве нет главнее солдата. И поэтому перед боями во всех полках, бригадах, сам проводил беседы с личным составом. Учил, как надо вести бой, как использовать технику, оружие, как взаимодействовать в бою с другими родами войск, внутри подразделений и экипажа. Объяснял поставленную задачу. Бойцы знали и понимали, чего хочет командующий. Катуков вникал во все нужды солдат и офицеров, заботился о награждениях и никогда не забывал своего обещания помощь или разобраться в чем-нибудь. Особенно беспокоился о раненых. Все знали своего командующего в лицо и за его тепло и сердечность платили ему преданностью, ценили в нем хладнокровие, спокойствие, сдержанность, гордились им, радовались, что хорошо воюют под его началом, и называли себя «катуковцами», а Михаил Ефимович многих знал по фамилии и в лицо…

Во время сражения на Курской дуге летом 1943 г. 1-я танковая находилась на направлении главного удара немцев и вела бой с одиннадцатью танковыми дивизиями и многочисленной пехотой.

Благодаря правильно выбранной Катуковым тактике и успешной обороне 1-й танковой армии, а также постоянным контратакам по правому флангу ударной немецкой группировки, 2-му танковому корпусу СС не удалось с ходу прорвать тыловой оборонительный рубеж в районе Прохоровки. Враг не смог выйти на оперативный простор и далее развивать наступление на Курск.

Немецкое командование, боясь удара в тыл, не решилось продолжать наступление крупными силами в районе Прохоровки до тех пор, пока не будет разгромлена 1-я танковая армия, поэтому в период с 7-го по 11-го июля 1943 года в полосе обороны армии разгорелись тяжелейшие, кровопролитные, исключительно упорные бои.

В этих боях полностью раскрылся полководческий талант генерала Катукова, который постоянно маневрировал войсками, вовремя наносил контрудары, концентрировал резервы на наиболее угрожаемых участках с целью недопущения полного окружения, своевременно отдавал приказы на отход подразделений на новые позиции, всячески старался сберечь, насколько это было возможно в тех условиях, солдатские жизни. Немецкие войска хоть и добились определенных тактических успехов, но прорвать оборону и разгромить 1-ю танковую армию так и не смогли.

Ставкой ВГК 12 июля 1943 года были запланированы контрудары как в районе Орла, так и под Прохоровкой, куда подошли стратегические резервы: 5-я гвардейская танковая армия генерала Ротмистрова и 5-я гвардейская армия генерала Жадова.

Планировался также вспомогательный удар частей 1-й танковой армии во фланг немецкой ударной группировки в районе Прохоровки. В это же время переходили в наступление войска Западного и Брянского фронтов в рамках операции «Кутузов».

Сыграли свою роль танкисты Катукова и во время грандиозного сражения под Прохоровкой, нанеся вспомогательный контрудар во фланг 2-го танкового корпуса СС, который оказался полностью неожиданным для немецкого командования. В результате 3-я танковая дивизия немцев начала отступать, обнажая пути коммуникаций войск противника в районе Прохоровки. Это, в свою очередь, вынудило немецкое командование для отражения контрудара использовать часть резервов, направляемых на усиление эсэсовских дивизий под Прохоровкой, а также бросить против контратакующих подразделений 1-й танковой армии всю имеющуюся авиацию, что в итоге позволило ценой больших усилий и жертв восстановить оборону 5-й гвардейской танковой армии и 5-й гвардейской армии и в дальнейшем двинуться в атаку.

Кроме того, в результате этого контрудара 1-й танковой армии было сорвано наступление немецких войск в северном направлении в районе Обояни, что сразу обесценило крупный тактический успех немецких войск под Прохоровкой, не дав перерасти ему в оперативное значение.

Таким образом, как утверждает историк Валерий Замулин: «… благодаря таланту М.Е. Катукова в наиболее тяжелый период битвы его армии удалось добиться решительного перелома, понеся при этом сравнительно небольшие потери».

Сдержать натиск немецкого наступления помогла избранная командующим 1-й танковой армии Михаилом Катуковым тактика танковых засад

Помогла войскам, сражающимся на южном фасе, и успешная оборона, а затем наступление на северном фасе около Ольховатки, в районе Тепловских высот. Кстати, организованная в канун окончания Курской битвы – 23 августа – театрализованная реконструкция тех давних событий еще раз напомнила о значении этого сражения.

Именно на участке обороны 1-й танковой потерпели неудачу 200 «Пантер», впервые брошенных в бой новых немецких танков. Значение этого сражения в истории Великой Отечественной войны огромно. Прежде всего, именно по его итогам вермахт окончательно утратил стратегическую инициативу: германская армия уже не могла предпринимать наступлений со стратегическим целями. А вот Красная армия получила свободу выбора: где, когда и какими силами наносить удары и постепенно продвигаться дальше на запад.

До конца войны Михаил Ефимович продолжал командовать 1-й танковой армией, которая с апреля 1944 была переименована в 1-ю гвардейскую танковую армию, и дошел с ней до Берлина.

Руденко Сергей Игнатьевич (1904–1990) Руденко Сергей Игнатьевич (20.10.1904, пос. Короп Черниговской губ. - 10.7.1990, Москва). Украинец. Маршал авиации (11.3.1955). Герой Советского Союза (19.8.1944). Профессор по кафедре оперативного искусства и истории военного искусства (5.5.1972). В Красной армии с сентября 1923 г. Окончил Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде (1926), 1-ю военную школу летчиков им. А. Ф. Мясникова в пгт Кача (1927), выдержал испытание за курс 3-й военной школы летчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова (1931), командный (1932) и оперативный (1936) факультеты Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н. Е. Жуковского. С. И. Руденко 15 сентября 1923 г. добровольно поступил в Киевское военное училище Красного Воздушного флота. В сентябре 1924 г. оно было перебазировано в Ленинград и после объединения с Егорьевской школой переименовано в Военно-теоретическую школу ВВС РККА. После ее окончания в январе 1926 г. командирован в 1-ю военную школу летчиков им. А. Ф. Мясникова для прохождения практического летного курса. 15 августа 1927 г. после завершения обучения назначен в 30-ю авиаэскадрилью ВВС МВО на должность младшего летчика. С ноября проходил службу в 22-м отдельном авиаотряде в должностях врид начальника штаба отряда, старшего летчика и командира звена, комиссара отряда.

В ноябре 1930 г. С. И. Руденко был зачислен слушателем командного факультета Военно-воздушной академии РККА им. профессора Н. Е. Жуковского. В 1931 г. выдержал испытание за курс 3-й военной школы летчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова и удостоен звания «военный летчик-наблюдатель 5 мая 1932 г. окончил академию по 1-му разряду и был назначен врид командира 83-й авиаэскадрильи ВВС УВО.

С ноября командовал 36-й армейской разведывательной авиаэскадрильей 1 , с июля 1937 г. был командиром и комиссаром этой эскадрильи. В январе 1936 г. вновь направлен на учебу в Военно-воздушную академию РККА им. профессора Н. Е. Жуковского. В ноябре окончил ее и был зачислен в распоряжение начальника ВВС Красной армии. С началом Великой Отечественной войны дивизия была переброшена на Западное направление и находилась в резерве Ставки ГК. Ее части поддерживали войска Резервного и Западного фронтов в ходе Смоленского сражения и Вяземской оборонительной операции. С ноября генерал-майор авиации С. И. Руденко командовал ВВС 20-й, затем 61-й армий, с января 1942 г. - ВВС Калининского фронта. В этих должностях принимал участие в битве под Москвой. С апреля 1942 г. вступил в командование 7-й ударной авиагруппой Ставки ВГК, поддерживавшей войска Брянского фронта. С июня того же года был зам. командующего ВВС Юго-Западного фронта 2 . С сентября 1942 г. до конца войны С. И. Руденко командовал 16-й воздушной армией на Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Соединения армии успешно действовали в ходе контрнаступления под Сталинградом, в Курской битве, Белорусской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях. Генерал С. И. Руденко творчески подходил к вопросам боевого применения авиации, принимал неожиданные для противника решения.С момента создания и до последнего дня войны 16-я воздушная армия постоянно действовала в составе одного фронта, который в разные периоды имел наименования: Сталинградский, Донской, Центральный, Белорусский и 1 Белорусский. Принимала активное участие в таких крупных фронтовых операциях, как Сталинградская, Орловско-Курская, Гомельско-Речицкая, Мозырь-Калинковичская, Рогачевская, Бобруйская, Норвская, Пражская, Варшавско-Познаньская, Померанская, Берлинская. В этих сражениях каждый третий авиационный полк ВА стал гвардейским. Свыше 27500 человек из состава 16 воздушной армии награждены боевыми орденами и медалями. За мужество и отвагу 204 летчике и штурмана удостоены звания Героя Советского Союза, трое из них Савицкий Евгений Яковлевич, Боровых Андрей Егорович и Голубев Виктор Максимович - дважды, а Иван Никитович Кожедуб - трижды. Вклад авиаторов 16 ВА в Победу огромен. Участвуя в сражениях с врагом на главных стратегических направлениях, они уничтожили 5700 самолетов, из них 859 но земле, 3536 танков, свыше 173 тысяч солдат и офицеров врага. В конце января 1943 года Сергею Игнатьевичу Руденко присваивается звание генерал-лейтенант авиации.

Летом 1943 года в жесточайшей Курской битве соединения 16-й воздушной армии, активно поддерживая и прикрывая с воздуха войска Центрального фронта, помогли сорвать планы противника, жаждавшего взять реванш за поражение под Сталинградом. 16-я Воздушная армия и взаимодействовавшие с нею воздушные армии соседних фронтов выиграли борьбу за господство в воздухе. После разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге 16-я Воздушная армия поддерживала с воздуха войска Центрального фронта (позднее - Белорусского и 1 Белорусского фронтов) в летне-осенней и зимней кампаниях 1943-1944 годах на конотопско-киевском, черниговско-мозыръском и гомельско-бобруйском направлениях. 11 мая 1944 года Сергею Игнатьевичу Руденко присваивается очередное воинское звание генерал-полковник авиации.

Руденко вспоминал, что действия авиаторов на этом этапе Курской битвы высоко оценили воины сухопутных войск и приводил в качестве подтверждения полученное из получили из 13-й армии письмо: «Военный совет 13-й армии просит передать летному составу воздушной армии горячую благодарность наших наземных войск за активную поддержку в борьбе с врагом. Воины 13-й армии с любовью и теплотой отзываются об удачных ударах с воздуха своих братьев по оружию»

Летом 1944 года воздушная армия, выросшая за два года более чем в 10 раз, в тесном взаимодействии с сухопутными войсками вела активные боевые действия по разгрому гитлеровцев в наступательных операциях на территории Белоруссии и восточных районов Польши, прочно удерживая за собой господство в воздухе...

Выполнение заданий в форме ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)

Напиши в кавычках кодовое название (одно слово) операции, краткая характеристика которой представлена в описании.

12 июля Западный и Брянский фронты перешли в стратегическое наступление (против 2-й танковой и 9-й армий немцев) в районе города Орла. Планом также предусматривалось участие войск ЦФ (правый фланг) наступлением из района Поныри, Архангельское. К исходу дня 13 июля советские войска прорвали оборону противника. 26 июля немцы вынуждены оставить Орловский плацдарм и начали отходить на оборонительную линию «Хаген» (восточнее Брянска). 5 августа в 05:45 советские войска полностью освободили Орел.

«Кутузов»

Предложите обучающимся работу в группе или в паре.

Желательно организовать работу с «облаком слов» в формате конкурса.

1-й этап — выбрать все выражения на скорость

2-й этап — в строго ограниченное время (5-7 минут) составить текст, включающий в себя максимально возможное количество выражений.

3-й этап — самопроверка с использованием учебника или учебного пособия, или взаимопроверка.

Выбери слова и словосочетания, относящиеся к теме урока.

Вспомни значения этих слов.

Составь связный текст из выбранных слов и словосочетаний по предложенной теме.

Подведение итогов, домашнее задание

Рефлексия

Закончите фразу:

Было интересно...

Было трудно...

У меня получилось...

Я попробую..