Дисциплина: Анатомия, физиология и гигиена(2ч)

Тема урока: Вестибулярная, вкусовая, обонятельная, осязательная сенсорные системы, возрастные особенности.

Тип урока: УФНЗ

Цель занятия: сформировать представление о вестибулярной, вкусовой, обонятельной, осязательной сенсорных системах и возрастных особенностях. Задача

Изучить строение вестибулярного аппарата, вкусовой, обонятельной, осязательной сенсорных систем;

развить представление о возрастных особенностях сенсорных систем;

формировать целостное представление о строении сенсорных систем детского организма;

Ход занятия

Организационный момент

Формулирование целей и задач урока

Опрос

4. Объяснение нового материала с элементами закрепления.

5.Закрепление материала

6.Задание на дом. [ 1 ] c. [ 1 ] c. 438-446

3. Опрос

?Характеристика особенностей строения слухового анализатора.

?Характеристика наружного уха, функции

?Характеристика среднего уха ,функции

?. Строение внутреннего уха

?Диапазон звуковых волн, воспринимаемый человеком

?Профилактика нарушений слуха.

4. Объяснение нового материала с элементами закрепления.

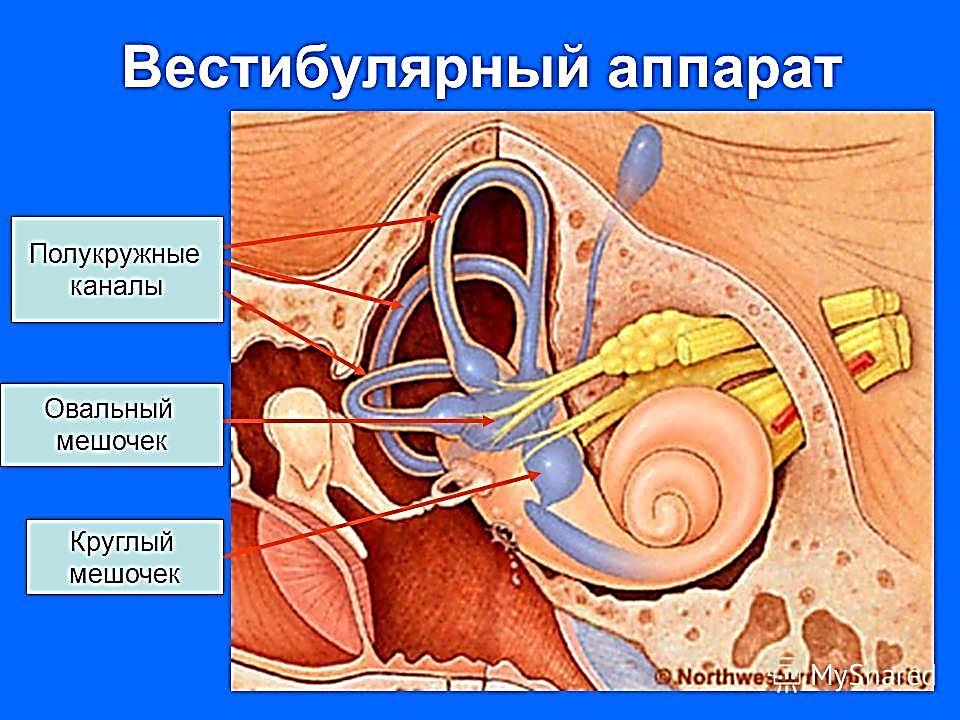

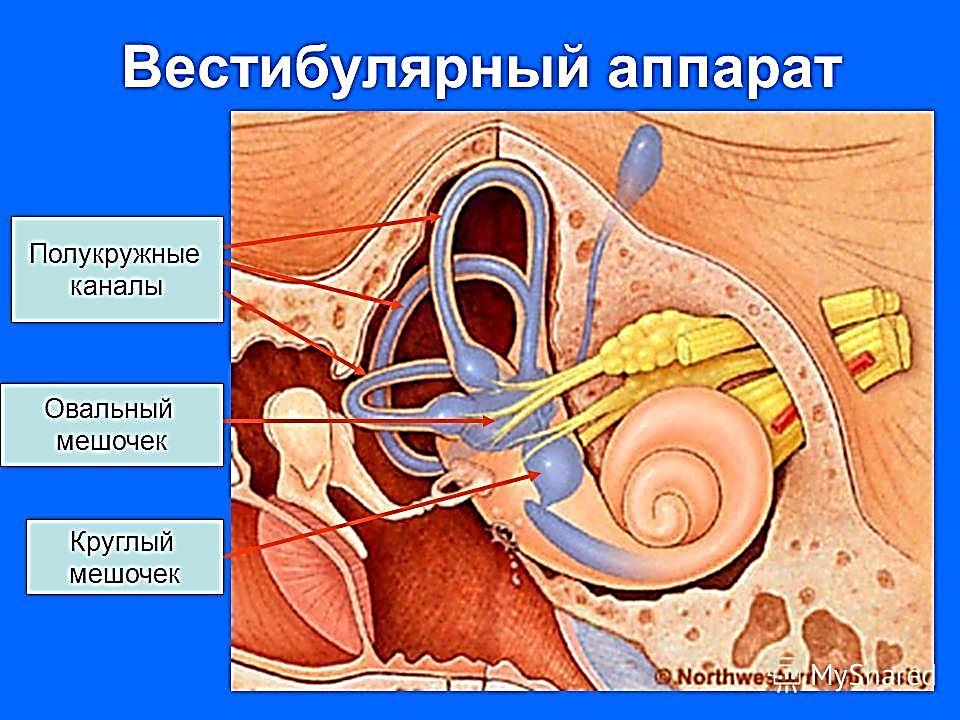

4.1.1.Строение вестибулярного аппарата особенностей строения.

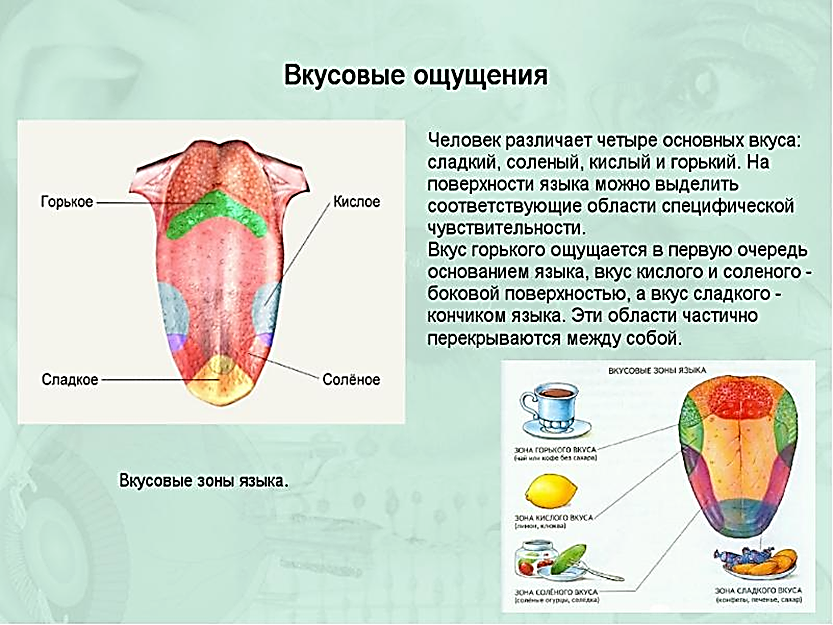

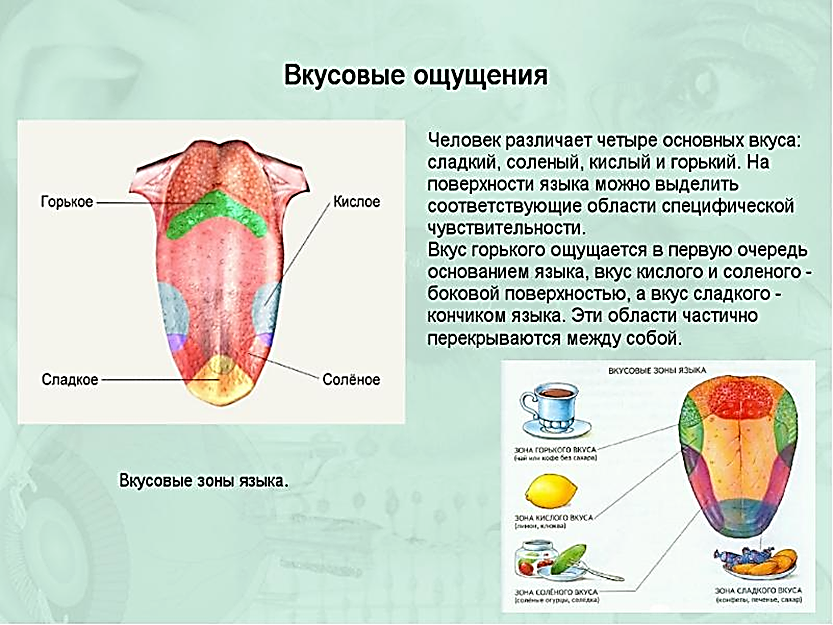

4.1.2. Характеристика вкусовой чувствительности.

4.1.3. Орган обоняния, строение, функции.

4.1.4. Строение кожи, кожная чувствительность.

4.1.5. Особенности строения рецепторов.

5. Закрепление материала

? Перечислить виды рецепторов, составить таблицу

? Значение сенсорных систем

? Динамика формирования сенсорных систем

5.1.Рефлексия.

Материал к занятию

Вестибулярный аппарат у детей созревает раньше других рецепторов и у шестимесячного плода развит почти как у взрослого. Возбудимость вестибулярного аппарата существует с рождения и тренируется у ребенка при его укачивании, вызывающем засыпание. Однако новорожденный еще не может определять положение тела во внешней среде.

У детей вестибулярный аппарат более возбудим, чем у взрослых.

Ощущения вкуса и запаха связаны с действием химических веществ на специальные чувствительные клетки органов вкуса и обоняния. Вкус и запахи дают ценную информацию о качестве пищи, окружающей среде, влияют на эмоциональное состояние человека и на его поведение.

Орган вкуса у человека представлен множеством (около 2000) вкусовых луковиц, расположенных в многослойном эпителии верхней поверхности слизистой оболочки языка, мягкого неба, зева, глотки, надгортанника. Особенно много вкусовых луковиц в эпителии грибовидных, листовидных и желобовидных сосочков. Вкусовые луковицы имеют эллипсоидную форму, состоят из плотно прилежащих друг к другу рецепторных (вкусовых) и опорных клеток. На вершине каждой вкусовой почки имеется вкусовое отверстие (вкусовая пора), которая ведет в маленькую вкусовую ямку, образованную верхушками вкусовых клеток. На поверхности каждой вкусовой клетки, обращенной в сторону вкусовой ямки, имеются микроворсинки. Вкусовые чувствительные клетки воспринимают сладкое, горькое, соленое, кислое или комбинации из этих четырех видов вкусовых раздражителей. Для воздействия на вкусовые клетки эти вещества должны быть растворены в жидкости. Растворителем в полости рта является слюна. Растворенное вещество проникает во вкусовую почку через отверстие на ее вершине — вкусовую пору, возбуждая вкусовые клетки. По нервным волокнам, которые заходят во вкусовую почку, нервный импульс поступает в мозг.

Вкусовые луковицы развиваются с 12 недель внутриутробного развития. У новорожденного вкусовые луковицы расположены на более обширной поверхности, чем у взрослого — на языке, на твердом небе, на слизистой губ, щек. Новорожденный реагирует на все четыре вида раздражения — на сладкое (при этом возникают положительные эмоции, сосательные движения, успокоение), а также на соленое, горькое и кислое (в этом случае появляются отрицательные эмоции, гримаса, неудовлетворение, закрывание глаз, общие движения). Чувствительность к вкусовым раздражителям у новорожденного низкая. Она существенно возрастает к 2—6 годам и достигает максимума к 10 годам.

Орган обоняния Обонятельные рецепторные клетки имеют длинные центральные и короткие периферические отростки. Число обонятельных клеток у человека около 40 млн. Периферический отросток-дендрит заканчивается утолщением — дендрической луковицей (обонятельной булавой), на вершине которой располагается по 10—12 подвижных обонятельных ресничек, вступающих в контакт с пахучими веществами. Молекулы пахучих веществ, предварительно растворяясь в секрете слизистых желез, взаимодействуют с рецепторными белками ресничек, что вызывает нервный импульс. Для возбуждения одной обонятельной (чувствительной) клетки достаточно одной молекулы пахучего вещества.

Периферический отдел обонятельного анализатора начинает формироваться на 1—2 месяце внутриутробного развития, а к восьми месяцам он уже полностью структурно оформлен. С первых дней рождения ребенка возможны реакции на запахи. Они выражаются в возникновении различных мимических движений, общих движений тела, изменений работы сердца, частоты дыхания и т. д. Чувствительность обонятельного анализатора увеличивается с возрастом. У детей в 5—6 лет она все еще остается меньшей, чем у взрослых.

Кожная чувствительность. Расположенные на разной глубине в коже нервные окончания воспринимают прикосновения, температурное чувство, чувство боли. Каждое воздействие воспринимается специальными рецепторами, отличающимися друг от друга своими формой и строением. Распределены рецепторы неравномерно, их много в коже кончиков пальцев рук, ладоней, подошв, губ, наружных половых органов. Намного меньше рецепторов в коже спины. Значение кожной чувствительности в жизни человека очень велико.

Прикосновение и давление (тактильную чувствительность) воспринимают расположенные в коже примерно 500 000 механорецепторов, к которым принадлежат и свободные нервные окончания, проникающие в эпидермис и воспринимающие давление, и несвободные окончания (инкапсулированные — имеющие капсулу). К несвободным чувствительным нервным окончаниям относятся расположенные в собственно коже крупные пластинчатые тельца (Фаттера — Паччини), осязательные тельца (Мейснера). Чувства осязания и давления позволяют не только узнавать предметы, но и определять их форму, размеры, характер материала, из которого эти предметы сделаны.

Температурное чувство (чувство холода и теплоты) воспринимается разными рецепторами. Одни из них возбуждаются действием холода на нервные тельца (колбы Краузе), другие — действием тепла на луковицеобразные тельца (Гольджи — Маццони). Холодовые рецепторы, проникающие между клетками эпидермиса, расположены более поверхностно, чем тепловые. Холодовых рецепторов намного больше (около

250 000), чем тепловых (около 39 000). Кожа конечностей (рук, ног), особенно открытые места, менее чувствительна, чем кожа туловища (закрытые места). Рецепторы, воспринимающие температурные воздействия, приспосабливаются к изменениям температуры окружающей среды (воздуха, воды), как бы «привыкают». Так, например, вначале очень горячая вода постепенно воспринимается как менее горячая, даже просто теплая. «Привыкает» рука или нога и к холодной воде.

Чувство боли воспринимается специальными свободными нервными окончаниями. Число болевых рецепторов в коже человека очень велико, примерно 100—200 на 1 см2 кожной поверхности. Общее число таких рецепторов достигает 2—4 млн. Место восприятия боли человек определяет довольно точно. Чувство боли нервные окончания воспринимают не только в коже, но и в слизистых и серозных оболочках, во внутренних органах. Нередко чувство боли ощущается не только в поврежденном органе, но и в других частях тела, например, в определенных участках кожи. Такие боли называют отраженными, иррадиирующими.

Например, при спазме венечных (коронарных) артерий сердца (ишемической болезни сердца) боли определяются не только в сердце (за грудиной), но и в области левой лопатки, в руке. Болевые ощущения имеют большое значение, так как они возникают при повреждениях тканей органов, как сигналы об опасности, включающие защитно-оборони-тельные механизмы (повышение тонуса мышц, учащение сердцебиения, дыхания). Усиливается выделение гормонов, участвующих в мобилизации защитных сил организма (гормонов надпочечных желез — адреналина, кортикостероидов).

Нервные импульсы, возникшие в рецепторах кожи, поступают не только в спинной мозг, в его чувствительные и двигательные центры, которые участвуют в образовании автоматических, подсознательных, защитных, оборонительных рефлексов на уровне сегментов спинного мозга. В коре полушарий большого мозга, в постцентральной извилине, происходит высший анализ, сознательное восприятие всех тех чувств (тактильных, температурных болевых), которые воспринимаются соответствующими кожными рецепторами.

На восьмой неделе внутриутробного развития в коже выявляются пучки безмиелиновых нервных волокон, которые свободно в ней оканчиваются. На третьем месяце развития появляются рецепторы типа пластинчатых телец. В разных участках кожи нервные элементы появляются неодновременно: раньше всего в коже губ, затем в подушечках пальцев руки и ноги, затем в коже лба, щек, носа. В коже шеи, груди, соска, плеча, предплечья, подмышечной впадины формирование рецепторов происходит одновременно. Раннее развитие рецепторных образований в коже губ обеспечивает возникновение сосательного акта при действии тактильных раздражений. На шестом месяце развития сосательный рефлекс является доминирующим по отношению к различным осуществляемым в это время движениям плода. Он влечет за собой возникновение различных мимических движений.

У новорожденного кожа обильно снабжена рецепторными образованиями, и характер их распределения по ее поверхности такой же, как у взрослого человека. Вместе с тем в постнатальном онтогенезе продолжается их количественное и качественное развитие. Очень интенсивное увеличение инкапсулированных рецепторов происходит в первые годы после рождения. При этом особенно сильно увеличивается их число в участках, подвергающихся давлению. Так, с началом акта ходьбы растет число рецепторов на подошвенной поверхности ноги. На ладонной поверхности кисти и пальцев рук увеличивается число полиаксонных рецепторов, которые характеризуются тем, что в одну колбу врастает много волокон. В этом случае одно рецепторное образование передает информацию в центральную нервную систему по многим афферентным путям и, следовательно, имеет большую область представительства в коре. Отсюда понятно увеличение в онтогенезе числа подобных рецепторов в коже ладонной поверхности кисти: с возрастом все большее значение в жизни человека приобретает рука. Поэтому возрастает роль ее рецепторных образований в анализе и оценке предметов окружающего мира, в оценке осуществляемых движений. Увеличение числа рецепторов кожи может быть и у взрослого человека, например, у людей после потери зрения. На протяжении первого года постнатального развития происходят довольно интенсивные качественные преобразования кожных рецепторов. Лишь к концу первого года все рецепторные образования кожи становятся очень сходными с таковыми у взрослых.

Болевые реакции при раздражении кожи возникают еще в период внутриутробного развития и сразу же после рождения ребенка оказываются отчетливо выраженными. Чувствительность к болевым раздражениям с возрастом увеличивается. У новорожденного ребенка действие температурных раздражителей (как тепловых, так и холодовых) вызывает безусловно-рефлекторные реакции, проявляющиеся в общем двигательном беспокойстве, крике, задержке дыхания. Сначала реакции очень обобщенные, в их осуществлении принимает участие все тело ребенка. С возрастом реакции становятся более локальными. Чувствительность к действию температурных раздражений с возрастом увеличивается. Скрытый период действия раздражителя у взрослых почти в 10 раз меньше, чем у новорожденных.