Учебная дисциплина: Анатомо-физиологические особенности развития детей дошкольного возраста.(1ч)

Тема урока: Функции и строение опорно-двигательного аппарата. Рост и работа мышц, статическая и динамическая работа.

Тип урока: УФНЗ

Цель занятия: изучить строение и функции мышечной системы человека;

развить представление о рост и развитие мышечной системы;

формировать целостное представление о строении детского организма;

воспитывать бережное отношение к растущему детскому организму.

Ход занятия

Организационный момент

Формулирование целей и задач урока

Актуализация

4. Объяснение нового материала с элементами закрепления.

5.Закрепление материала

6.Задание на дом. [ 1 ] c. 122-159. Пособия: Плакаты «Скелет человека», “Мышцы головы”,”Мышцы туловища”, “Мышцы ног”, муляжи костей конечностей, черепа.

3. Актуализация знаний

3.1.Функции опорно-двигательного аппарата

4. Объяснение нового материала с элементами закрепления.

4.1. Состав и соединения костей

4.2. Рост и развитие скелета человека

4.3. Отделы скелета

4.4. Кости черепа

4.5. Характеристика скелетных мышц

4.6. Вспомогательный аппарат мышц

4.7. Мышцы головы, мимические мышцы

4.8. Развитие двигательной активности и координации движений, статическая и динамическая работа мышц.

5. Закрепление материала

? Перечислить отделы скелета

? Занести в таблицу все кости отделов скелета

? Перечислить кости черепа

?Показать на муляжах кости черепа и конечностей

? Роль диафрагмы

? Связь двигательной активности с развитием координации движений

?Специфика мимических мышц

5.1.Рефлексия.

Материал к занятию

Опорно-двигательный аппарат из двух частей: пассивной(кости) и активной(мышцы).

Функции опорно-двигательного аппарата:

защитная (скелет черепа защищает головной мозг);

опорная (опора для мышц и внутренних органов);

локомоторная (кости – рычаги, приводимые в движение мышцами);

рессорная (смягчает толчки и сотрясения при движении);

обменная (депо P, Ca, Fe и др.);

кроветворная (красный костный мозг).

Кость– сложный орган. Каждая кость занимает соответствующее место, имеет соответствующую форму, строение и выполняет свойственные только ей функции. Состав неорганические вещества органические вещества(вода, минеральные соли, (белки, жиры…) Na, Mg, K, Cl, P…)______________

придают костям – твердость; – упругость;– прочность – эластичность

В скелете человека соответственно функциональной значимости различают скелет туловища, головы, верхней и нижней конечностей.

Скелет головы защищает головной мозг и органы чувств. Выделяют мозговой и лицевой отделы черепа.

Мозговой отдел (8 костей) парные непарные

(височная, теменная) (лобная, затылочная, решетчатая, клиновидная)

Лицевой отдел парные непарные

(верхняя челюсть, носовая, (нижняя челюсть, сошник, слезная, скуловая, небная) подъязычная)

Скелет туловища образован позвоночником и грудной клеткой. Позвоночный столб состоит из 33-34 соединяющихся между собой позвонков.

Грудная клетка защищает жизненно важные органы человека: сердце, аорту, органы дыхания и частично органы пищеварения. Она образована грудиной, ребрами, грудным отделом позвоночника. У человека 12 пар ребер. Из них: I – VII пары – истинные ребра;

VIII – X пары – ложные;

XI – XII пары – колеблющиеся.

Пояс верхней конечности II свободная верхняя конечность

лопатка (2) - плечевая кость

ключица (2) - кости предплечья (локтевая, лучевая)

кости запястья (в 2 ряда)

кости пясти (5) кисть - фаланги пальцев

Скелет нижних конечностей.В скелете нижних конечностей различают:

I пояс нижней конечности II свободная нижняя конечность

тазовые кости (подвздошная, - бедренная кость

лобковая, седалищная) -кости голени (большая и малая берцовые)

кости предплюсны (7)

Кости плюсны стопа

Такое строение приобретает эмбрион уже на 3-м месяце внутриутробной жизни

Кость. Скелет состоит из костей, которых у взрослого человека более 200. Кость — это сложнейший орган, имеющий, как и все другие органы, клеточное строение. Снаружи кость покрыта надкостницей — Клетки надкостницы растут и размножаются, обеспечивая утолщение кости по мере роста. Кость 30 раз тверже кирпича, в 2,5 раза тверже гранита; прочность кости в 9 раз выше, чем у свинца, и почти столь же велика, как у чугуна. Бедренная кость человека в вертикальном положении выдерживает давление до 1,5 т, а большеберцовая — до 1,8 т.

Кость. Скелет состоит из костей, которых у взрослого человека более 200. Кость — это сложнейший орган, имеющий, как и все другие органы, клеточное строение. Снаружи кость покрыта надкостницей — Клетки надкостницы растут и размножаются, обеспечивая утолщение кости по мере роста. Кость 30 раз тверже кирпича, в 2,5 раза тверже гранита; прочность кости в 9 раз выше, чем у свинца, и почти столь же велика, как у чугуна. Бедренная кость человека в вертикальном положении выдерживает давление до 1,5 т, а большеберцовая — до 1,8 т.

. В составе кости около 10 % воды, 30 % белка и других органических веществ, а остальное (60 %) — минеральные соли. У детей в костной ткани содержание минеральных веществ значительно ниже, поэтому их скелет более гибкий и эластичныйСнабжение костей кровью у детей гораздо более интенсивное, чем у взрослых. На развитии костного скелета может отрицательно сказываться нарушение баланса витамина D, который участвует в метаболизме кальция Недостаток витамина ведет к появлению рахита͵ Рост и развитие костей заканчиваются к 20—24 годам у мужчин и на 2— 3 года раньше — у женщин.

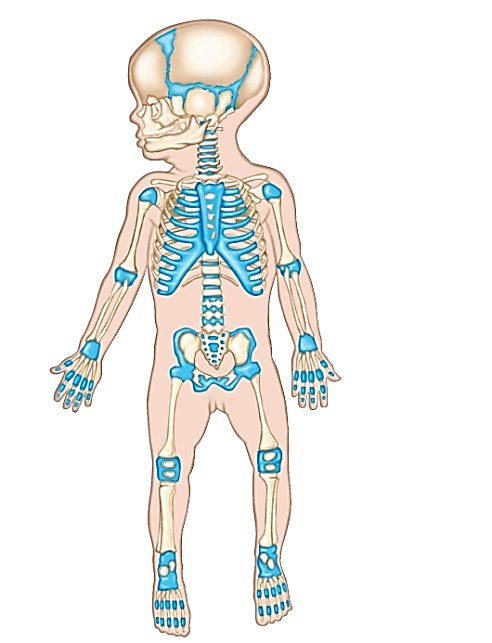

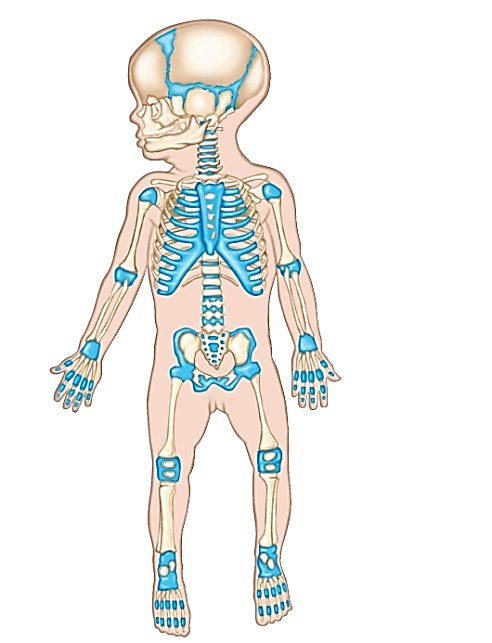

Череп. Череп новорожденного состоит из нескольких отдельных костей, соединенных мягкой соединительной тканью. В тех местах, где сходятся 3—4 кости, эта перепонка особенно велика, такие зоны называют родничками. После рождения роднички зарастают в основном к 2—3 месяцам, но самый большой из них — лобный — только к возрасту 1,5 лет.У новорожденного объём мозгового отдела черепа в 6 раз больше объёма лицевого, а у взрослого — в 2—2,5 раза. Голова ребенка относительно очень велика.( Иллюстрация)

Позвоночник. отсутствие изгибов. Первым образуется шейный лордоз. К концу первого года жизни формируется поясничный лордоз.

Важна профилактика, которую следует начинать уже на первом году жизни ребенка, выполняя с ним осторожные и умеренные физические упражнения и массажируя его при соблюдении гигиенических норм и правил обращения с ребенком. Важно следить, чтобы ребенок спал на достаточно твердой поверхности. Рост позвоночника наиболее интенсивно происходит в первые 2 года жизни. В динамике роста позвоночного столба отмечается выраженный градиент темпов развития — ʼʼот головы к хвостуʼʼ. Завершается окостенение позвонков только к 21—23 годам. Изгибы позвоночника, начавшие формироваться на 1-м году формируются в возрасте 12—14 лет, т. е. на начальных стадиях полового созревания.

Грудная клетка. Грудной отдел позвоночника, 12 пар ребер и грудина составляют грудную клетку, в которой под этой надежной защитой размещены сердце, легкие и другие жизненно важные органы.

По мере роста ребенка форма грудной клетки меняется. Уменьшается угол, под которым ребра соединены с позвоночником. Уже к концу 1-го года жизни это обеспечивает значительное увеличение амплитуды дыхательных движений грудной клетки, что делает дыхание более глубоким и эффективным и позволяет снизить его темп.

Скелет верхних конечностей. Пояс верхних конечностей Окостенение свободных конечностей продолжается до 18—20 лет, причем ранее окостеневают ключицы (практически еще внутриутробно), затем — лопатки и последними — кости кисти. Скелет нижних конечностей. Пояс нижних конечностей таз состоит из крестца (нижний отдел позвоночника) и неподвижно соединенных с ним двух тазовых костей. У детей каждая тазовая кость состоит из трех самостоятельных костей: подвздошной, лобковой и седалищной. Их сращение и окостенение начинается с 5—6 лет, а завершается к 17—18 годам. Половые различия в строении таза начинают проявляться в возрасте 9 лет. Свод стопы — исключительная привилегия человека.

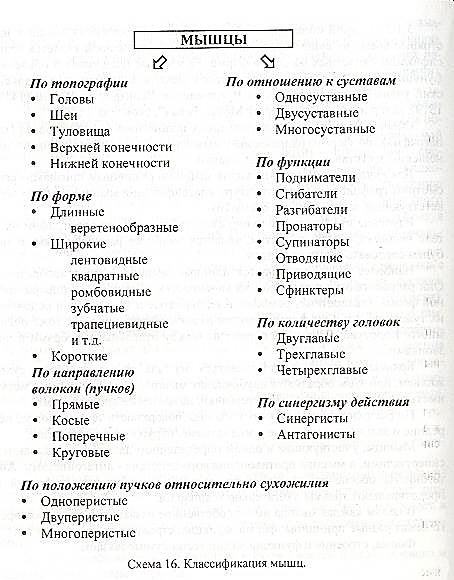

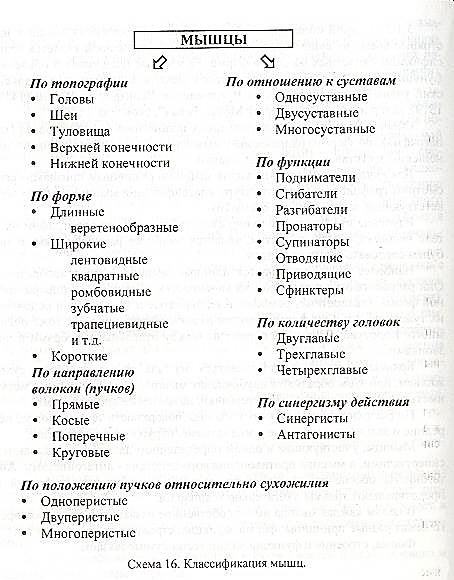

Мышцы, мускулы (musculi) - органы тела человека, состоящие из мышечной ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов. Различают сердечную, гладкие и поперечнополосатые (скелетные) мышцы.

Скелетные мышцы составляют активную часть. Всего в теле человека около 600 мышц суммарной массой 40% от массы тела. Примерно 50% общей массы скелетных мышц приходится на нижние конечности, до 30% - на верхние конечности и до 20% - на мышцы головы и туловища.

Основными частями мышцы являются: тело - брюшко мышцы (активно сокращающаяся часть) и концы - сухожилия, при помощи которых она прикрепляется к костям. Сухожилия довольно прочны и могут выдерживать нагрузку в 500-600 кг. Каждая мышца снабжена нервами и сосудами. Установлено, что у людей, не занимающихся двигательной нагрузкой, в каждом мышечном волокне содержится один капилляр, а у тех, кто много двигается - 2-3 капилляра (т.е. имеется хороший резерв капилляров).

К вспомогательному аппарату мышц относятся: фасции, влагалища сухожилий, синовиальные сумки, блоки мышц и сесамовидные кости.

Фасции- это соединительнотканные чехлы мышц, "мягкий скелет тела" Особое значение фасций заключается в том, что они выполняют опорную функцию, являясь для многих мышц местом прикрепления.

Влагалища сухожилий - это защитные приспособления для сухожилий мышц в местах их наиболее тесного прилегания к кости, главным образом, в области кисти и стопы.

Синовиальные сумки - это тонкостенные изолированные мешочки с синовиальной жидкостью, Уменьшают трение, облегчая работу мышц. Блок мышцы - это покрытый хрящом желобок на костном выступе там, где через него перекидывается сухожилие мышцы. Он изменяет направление сухожилия, служит для него опорой и увеличивает рычаг приложения силы. Такую же функцию выполняют и сесамовидные кости, располагающиеся в толще сухожилий вблизи их места прикрепления. К ним относятся гороховидная кость на кисти, косточки вблизи головок плюсневых, пястных костей и самая крупная сесамовидная кость - надколенник.

Функции скелетных мышц:

1) сократительная, обеспечивающая произвольные движения (основная функция);2) оказывают влияние на развитие и форму костей и тела человека и являются показателем здоровья;3)питательная и согревающая функции.

Все мышцы головы делятся на две группы: мимические (мышцы лица) и жевательные мышцы. Мимические мышцы конец их вплетается в кожу. Некоторые мышцы обоими концами вплетаются в кожу. Поэтому напряжение мимических мышц образует на лице складки, ямки, борозды, что придает лицу определенное выражение (мимику). Жевательные мышцы характеризуются тем, что все они одним концом фиксируются к нижней челюсти и приводят ее в движение, участвуя в акте жевания. Жевательных мышц четыре пары.

Мышцы шеи топографически подразделяют на поверхностные и глубокие. К поверхностным мышцам шеи относятся: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца и мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости.Мышцы туловища делятся на мышцы спины, груди и живота. Они обеспечивают вертикальное положение тела, участвуют в движениях позвоночного столба и ребер, образуют стенки грудной, брюшной и тазовой полостей.К поверхностным мышцам спины относятся

Мышцы шеи топографически подразделяют на поверхностные и глубокие. К поверхностным мышцам шеи относятся: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца и мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости.Мышцы туловища делятся на мышцы спины, груди и живота. Они обеспечивают вертикальное положение тела, участвуют в движениях позвоночного столба и ребер, образуют стенки грудной, брюшной и тазовой полостей.К поверхностным мышцам спины относятся

1) Трапециевидная мышца 2) Широчайшая мышца спины плоская, треугольная, занимает всю нижнюю часть спины. 3) Малая и большая ромбовидные мышцы

Глубокие мышцы спины ременной мышцей головы, шеи и латеральным трактом (мышцей, выпрямляющей позвоночник); Мышцы груди

Поверхностные мышцы прикрепляются к костям верхней конечности, глубокие - к костям грудной клетки.

К поверхностным мышцам груди относятся четыре мышцы

1) Большая грудная мышца - массивная, веерообразная. 2) Малая грудная мышца 3) Подключичная мышца 4) Передняя зубчатая мышца.

Диафрагма- главная дыхательная мышца. Диафрагма является мышечной перегородкой между грудной и брюшной полостями.

Мышцы живота Мышцы живота располагаются послойно. Их пять пар.

1) Наружная косая мышца живота 2) Внутренняя косая мышца живота лежит под предыдущей. 3) Поперечная мышца живота 4) Прямая мышца живота

К слабым местам брюшной стенки относятся белая линия живота и пупочное кольцо. Белая линия живота тянется от мечевидного отростка грудины до лобкового симфиза и представляет собой место переплетения сухожильных волокон апоневрозов косых и поперечных мышц живота правой и левой сторон. Пупочное кольцо находится примерно на середине белой линии живота.

Развитие двигательной активности и координации движений

У новорожденного ребенка наблюдаются беспорядочные движения конечностей, туловища и головы.

Двигательная активность формируется по механизму временных связей. Важную роль играет взаимодействие двигательного анализатора с другими анализаторами (зрительным, тактильным, вестибулярным).

1,5—2 месяцев, положенному на живот, поднимать голову. В 2,5—3 месяца развиваются движения рук в направлении к предмету. В 4 месяца ребенок поворачивается со спины на бок, а в 5 месяцев переворачивается на живот и с живота на спину. В возрасте от 3 до 6 месяцев ребенок готовится к ползанию: В возрасте от 6 до 8 месяцев благодаря развитию мышц туловища и таза ребенок начинает садиться, вставать, стоять и опускаться, придерживаясь руками за опору. К концу первого года ребенок свободно стоит и, как правило, начинает ходить. В возрасте 4—5 лет в связи с развитием мышечных групп и совершенствованием координации движений детям доступны более сложные двигательные акты: бег, прыганье, катание на коньках, плавание, гимнастические упражнения. К 12—14 годам происходит повышение меткости бросков, метаний в цель, точности прыжков. С половым созреванием связано и снижение выносливости в скоростном беге у 14—15-летних подростков, хотя скорость бега к этому возрасту существенно возрастает.

По мере роста ребенка развивается и такое движение, как прыжок. Лишь начиная с 6—7 лет наблюдается координация нижних конечностей при прыжке. Дальность прыжка в длину с места возрастает у мальчиков до 13 лет, у девочек — до 12—13 лет.Без обучения и тренировки сами по себе никогда не возникнут, не образуются такие навыки и умения, как ходьба, бег, прыжки, метание, плавание.Суточная двигательная активность детей может быть выражена в объеме естественных локомоций. При свободном режиме в летнее время за сутки дети 7—10 лет совершают от 12 до 16 тыс. движений. У подростков суточное количество локомоций повышается. Например, у мальчиков 14—15 лет по сравнению со школьниками 8—9 лет суточная двигательная активность увеличивается более чем на 35%, а объем выполненной при этом работы — на 160%.Естественная суточная активность девочек ниже, чем мальчиков.

По сравнению с весенним и осенним периодами года зимой двигательная активность детей и подростков падает на 30—45%.

Чрезмерная двигательная активность у юных спортсменов приводит к угнетению функции передней доли гипофиза и относительной недостаточности коры надпочечников. Из всех возрастных групп детей, (6—11 лет) оказывается наиболее продуктивным.За счет самостоятельной двигательной активности учащиеся I—III классов реализуют уже только 50% оптимального числа движений. Урок физической культуры компенсирует в среднем 11 % суточного числа движений. Утренняя гимнастика дома, гимнастика перед началом уроков в школе, прогулки с подвижными играми после уроков позволяют детям 7—11 лет совершать до 60% требуемого для них суточного объема движений.

Кость. Скелет состоит из костей, которых у взрослого человека более 200. Кость — это сложнейший орган, имеющий, как и все другие органы, клеточное строение. Снаружи кость покрыта надкостницей — Клетки надкостницы растут и размножаются, обеспечивая утолщение кости по мере роста. Кость 30 раз тверже кирпича, в 2,5 раза тверже гранита; прочность кости в 9 раз выше, чем у свинца, и почти столь же велика, как у чугуна. Бедренная кость человека в вертикальном положении выдерживает давление до 1,5 т, а большеберцовая — до 1,8 т.

Кость. Скелет состоит из костей, которых у взрослого человека более 200. Кость — это сложнейший орган, имеющий, как и все другие органы, клеточное строение. Снаружи кость покрыта надкостницей — Клетки надкостницы растут и размножаются, обеспечивая утолщение кости по мере роста. Кость 30 раз тверже кирпича, в 2,5 раза тверже гранита; прочность кости в 9 раз выше, чем у свинца, и почти столь же велика, как у чугуна. Бедренная кость человека в вертикальном положении выдерживает давление до 1,5 т, а большеберцовая — до 1,8 т. Мышцы шеи топографически подразделяют на поверхностные и глубокие. К поверхностным мышцам шеи относятся: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца и мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости.Мышцы туловища делятся на мышцы спины, груди и живота. Они обеспечивают вертикальное положение тела, участвуют в движениях позвоночного столба и ребер, образуют стенки грудной, брюшной и тазовой полостей.К поверхностным мышцам спины относятся

Мышцы шеи топографически подразделяют на поверхностные и глубокие. К поверхностным мышцам шеи относятся: подкожная мышца шеи, грудино-ключично-сосцевидная мышца и мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости.Мышцы туловища делятся на мышцы спины, груди и живота. Они обеспечивают вертикальное положение тела, участвуют в движениях позвоночного столба и ребер, образуют стенки грудной, брюшной и тазовой полостей.К поверхностным мышцам спины относятся