Г. Свиридов

Кантата « Деревянная Русь »

Выполнила:

Учащаяся 4 « Д » класса

МБОУ СОШ № 95 г. Воронежа

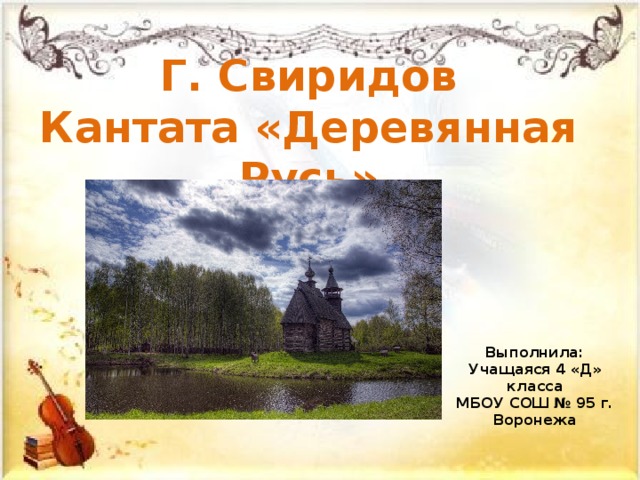

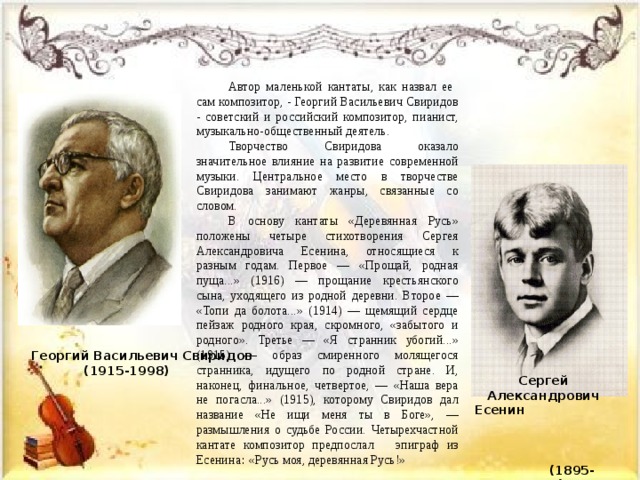

Автор маленькой кантаты, как назвал ее сам композитор, - Георгий Васильевич Свиридов - советский и российский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель.

Творчество Свиридова оказало значительное влияние на развитие современной музыки. Центральное место в творчестве Свиридова занимают жанры, связанные со словом.

В основу кантаты «Деревянная Русь» положены четыре стихотворения Сергея Александровича Есенина, относящиеся к разным годам. Первое — «Прощай, родная пуща...» (1916) — прощание крестьянского сына, уходящего из родной деревни. Второе — «Топи да болота...» (1914) — щемящий сердце пейзаж родного края, скромного, «забытого и родного». Третье — «Я странник убогий...» (1915) — образ смиренного молящегося странника, идущего по родной стране. И, наконец, финальное, четвертое, — «Наша вера не погасла...» (1915), которому Свиридов дал название «Не ищи меня ты в Боге», — размышления о судьбе России. Четырехчастной кантате композитор предпослал эпиграф из Есенина : «Русь моя, деревянная Русь!»

Сергей Александрович Есенин (1895-1925)

Георгий Васильевич Свиридов

(1915-1998)

История создания кантаты « Деревянная Русь »

Любимым поэтом Свиридова был Сергей Есенин. Обращение Свиридова к поэзии Есенина стало своеобразным возрождением наследия поэта. До композитора творчество поэта было мало представлено в музыке. До Свиридова музыканты не видели в поэзии Есенина ничего, кроме любовной лирики, сельских пейзажей и зарисовок деревенского быта. Композитор же подошел к его творчеству с новых позиций. Главной темой произведений этого периода была Россия, Поэт, воспетая родная земля Поэта.

Вокальный цикл «Деревянная Русь» появляется в 60-е годы 20 столетия. Первоначально, в 1964 году была сочинена маленькая кантата для тенора, мужского хора и фортепиано. А уже позже, в 1965 году сам композитор переделал кантату в вокальный цикл. Название вокального цикла композитор взял у самого поэта, есенинский возглас «Русь моя, деревянная Русь!» поставлен эпиграфом к циклу.

Первое исполнение кантаты «Деревянная Русь» состоялось 5 февраля 1966 года в Москве, в Большом зале консерватории. И сразу же композитор стал работать над новой, камерной редакцией сочинения — для тенора и фортепиано, с участием баса. Эта редакция впервые была исполнена 4 февраля 1967 года в Малом зале Московской консерватории в исполнении А. Масленникова и автора, при участии А. Ведерникова.

![Анализ произведения Кантата — это произведение в нескольких частях для хора, солистов и оркестра. Кантата «Деревянная Русь» состоит из 4-х частей: - «Прощай, родная пуща...»; - «Топи да болота...»; - «Я странник убогий...»; - «Не ищи меня ты в Боге». Четыре части кантаты — это четыре вокально-оркестровых миниатюры, написанные нежными и чистыми, как бы акварельными красками. Их интонационную основу образуют мотивы, характерные для крестьянских песен различных жанров, использованные с необыкновенной чуткостью, высоким вкусом и изящной простотой. Здесь нет ни внешнего действия, ни драматических конфликтов. В четырех частях маленькой кантаты, как определил ее композитор, на первый план выступает размышление, сосредоточенный взгляд вглубь себя, утверждение духовной просветленности и чистоты. Несмотря на тройной состав оркестра, сопровождение всегда прозрачно, в нем — свет и воздух. Первые три части исполняются солистом-тенором, и лишь в финале вступает мужской хор. ] mkjo,uo,jjhgggffffff](https://fsd.multiurok.ru/html/2017/05/10/s_59135464538be/img3.jpg)

Анализ произведения

Кантата — это произведение в нескольких частях для хора, солистов и оркестра.

Кантата «Деревянная Русь» состоит из 4-х частей:

- «Прощай, родная пуща...»;

- «Топи да болота...»;

- «Я странник убогий...»;

- «Не ищи меня ты в Боге».

Четыре части кантаты — это четыре вокально-оркестровых миниатюры, написанные нежными и чистыми, как бы акварельными красками. Их интонационную основу образуют мотивы, характерные для крестьянских песен различных жанров, использованные с необыкновенной чуткостью, высоким вкусом и изящной простотой. Здесь нет ни внешнего действия, ни драматических конфликтов. В четырех частях маленькой кантаты, как определил ее композитор, на первый план выступает размышление, сосредоточенный взгляд вглубь себя, утверждение духовной просветленности и чистоты.

Несмотря на тройной состав оркестра, сопровождение всегда прозрачно, в нем — свет и воздух. Первые три части исполняются солистом-тенором, и лишь в финале вступает мужской хор.

] mkjo,uo,jjhgggffffff

1-я часть « Прощай, родная пуща …»

1-я часть под названием «Прощай, родная пуща…», небольшая по объему. Она пронизана ритмом бодрого шага. Четкость ритма, дублирование партии голоса сопровождением отражает решительность поступка героя, а тональность си минор вносит оттенок грусти из-за расставания с родным краем.

Прощай, родная пуща,

Прости, златой родник.

Плывут и рвутся тучи

О солнечный сошник.

Сияй ты, день погожий,

А я хочу грустить.

За голенищем ножик

Мне больше не носить.

Под брюхом жеребенка

В глухую ночь не спать

И радостию звонкой

Лесов не оглашать.

И не избегнуть бури,

Не миновать утрат,

Чтоб прозвенеть в лазури

Кольцом незримых врат.

2-я часть « Топи да болота …»

2-я часть, «Топи да болота…», — тончайший лирический пейзаж, в котором изобразительное и выразительное слиты в органичном единстве, создающем впечатление застылости, завороженности, вечной неподвижности. Такое впечатление создается при помощи долгих аккордов, неспешной мелодии.

Топи да болота,

Синий плат небес.

Хвойной позолотой

Взвенивает лес.

Тенькает синица

Меж лесных кудрей,

Темным елям снится

Гомон косарей.

По лугу со скрипом

Тянется обоз —

Суховатой липой

Пахнет от колес.

Слухают ракиты

Посвист ветряной…

Край ты мой забытый,

Край ты мой родной!..

3-я часть « Я странник убогий …»

В 3-й части «Я странник убогий …» вновь появляется движение, устанавливается ритм неспешного шага (герой идет по дороге). Мелодия 3-ей части свободна, размашиста, отличается импровизационностью.

Я странник убогий.

С вечерней звездой

Пою я о Боге

Касаткой степной.

На шелковом блюде

Опада осин,

Послухайте, люди,

Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,

Целуя сосну,

Поют быстровины

Про рай и весну.

Я, странник убогий,

Молюсь в синеву.

На палой дороге

Ложуся в траву.

Покоюся сладко

Меж росновых бус;

На сердце лампадка,

А в сердце Исус.

4-я часть « Не ищи меня ты в Боге »

Финал — «Не ищи меня ты в Боге» — резко отличается по характеру от предшествующих частей. Его открывают мощные колокольные звучания, на фоне которых вступает мелодия гимна («Наша вера не погасла, святы песни и псалмы»). Но далее торжественный гимн Богу и свету переходит в свою противоположность: с авторским определением «твердо и сильно» под аккомпанемент жестких, словно рушащих всё аккордов вступают последние строки.

Наша вера не погасла,

Святы песни и псалмы.

Льется солнечное масло

На зеленые холмы.

Верю, родина, я знаю,

Что легка твоя стопа,

Не одна ведет нас к раю

Богомольная тропа.

Все пути твои - в удаче,

Но в одном лишь счастья нет:

Он закован в белом плаче

Разгадавших новый свет.

Там настроены палаты

Из церковных кирпичей;

Те палаты - казематы

Да железный звон цепей.

Не ищи меня ты в боге,

Не зови любить и жить...

Я пойду по той дороге

Буйну голову сложить.

Выводы

В кантате «Деревянная Русь» Свиридов очень полно и ясно показал и бескрайние просторы родной земли, и народный характер—решительный, но в то же время мечтательный, а также то, что Русь—это не только сама земля, но и все те, кто на этой земле живет и ищет свой путь, свою дорогу.

Изображаемое в произведении

пропущено через сердце, воспето

с любовью. Природа неразлучна,

неразделима с мироощущением

лирического героя Свиридова. Она

одушевлена,

таинственно-непостижима. Такое

обострённое восприятие природы

идёт от глубины натуры героя, его

душевной тонкости, поэтической

чуткости.

Спасибо за внимание

![Анализ произведения Кантата — это произведение в нескольких частях для хора, солистов и оркестра. Кантата «Деревянная Русь» состоит из 4-х частей: - «Прощай, родная пуща...»; - «Топи да болота...»; - «Я странник убогий...»; - «Не ищи меня ты в Боге». Четыре части кантаты — это четыре вокально-оркестровых миниатюры, написанные нежными и чистыми, как бы акварельными красками. Их интонационную основу образуют мотивы, характерные для крестьянских песен различных жанров, использованные с необыкновенной чуткостью, высоким вкусом и изящной простотой. Здесь нет ни внешнего действия, ни драматических конфликтов. В четырех частях маленькой кантаты, как определил ее композитор, на первый план выступает размышление, сосредоточенный взгляд вглубь себя, утверждение духовной просветленности и чистоты. Несмотря на тройной состав оркестра, сопровождение всегда прозрачно, в нем — свет и воздух. Первые три части исполняются солистом-тенором, и лишь в финале вступает мужской хор. ] mkjo,uo,jjhgggffffff](https://fsd.multiurok.ru/html/2017/05/10/s_59135464538be/img3.jpg)