| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №75 г. Волгограда

|

| Городской конкурс учебно- исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» секция английского языка |

Интонация возражения в британской лингвокультуре

|

| Выполнил: ученики 10 «Б» класса Мусиенко Анна Владимировна, Моисеева Дарья Сергеевна Учитель английского языка: Ускова Елена Александровна Научный руководитель: к.ф.н., Ускова Елена Александровна

|

Волгоград, 2016 |

Оглавление

Стр.

Введение……………………………………………………………………….…3

Глава 1. Интонация как лингвистическое явление……………………….......6

Структура интонации…………………………………………………..….8

Список компонентов интонации………………………………………….9

Глава 2. Методика и процедура проведения экспериментально-фонетического исследования……………………………...……………..…......12

2.1 Подбор дикторов, запись экспериментального материала………………..12

2.2 Проведение комплексного перцептивного анализа…………………..…...13

2.3 Проведение электроакустического анализа……………………..…….…...14

Глава 3. Результаты экспериментально-фонетического исследования……...16

3.1 Интонационные особенности реплик в исполнении дикторов-носителей британского варианта произношения …………………………………………17

3.2 Семантика возражения и его виды…………………………………………18

3.3 Интонация возражения в речи англичан…………………………………...24

Выводы…………………..…………………………………………………...…..27

Заключение…………………...……………………………………………....…..28

Список литературы………………………………………………………….…...29

Введение

Как известно, изучение интонации любого языка тесно связано с обращением к фактам живой разговорной речи. Однако в этом случае мы имеем дело как минимум с двумя неизвестными интонационными системами отношений «в языке» и системой правил, по которым происходит их модификация и соподчинение в реальной речи.

Разговорная речь представляет собой нечто принципиально специфичное по интонационному оформлению высказываний, а также по выбору и расположению единиц синтаксической структуры (Блинов, 1956, 67).

Интонация передает смысловые и эмоциональные различия высказываний, отражает состояние и настроение говорящих, их отношение к предмету речи. Интонация отличает устную речь от письменной речи, делает ее богаче, выразительнее, придает ей неповторимый характер.

Интонацию считают особым языковым уровнем, выполняющим грамматическую, семантическую, стилистическую функции (Цеплитис, 1974, 204).

Обладая существенным лингвистическим значением, интонация позволяет нам понимать все оттенки звучащей речи. Следовательно, все компоненты интонации во взаимодействии, среди которых особенно важным является мелодика, не могут обладать абсолютно субъективным, произвольным значением. У носителя конкретного языка имеется определенная модель родной интонации.

Так, Петрянкина В.И. отмечает, что интонация взаимодействует с другими уровнями языковой структуры. В языках различных морфолого-синтаксических типов наблюдается разная степень участия лексико-грамматических средств в выражении языковых (в частности, синтаксических) значений, что определяет роль интонации в языке того или иного типа. Следовательно, и типологическое своеобразие интонации в каждом конкретном языке различно. Бытует мнение, что интонация субъективна, однако это верно лишь в том смысле, что она может варьироваться, но только в известных пределах. Так, например, иногда полагают, что существуют различные интонационные интерпретации одного и того же текста, и это, несомненно, так, но все же говорящий должен при этом использовать существенные в языке и интонационные модели в соответствии с их семантико-синтаксической структурой.

Несомненно, что в интонации существует индивидуальные особенности, присущие каждому говорящему. Однако эти особенности становятся достоянием лингвистики тогда, когда в них отражается не только и не столько личность говорящего, сколько ее социальная значимость.

Так, объектом исследования выступает диалогическая речь разговорного стиля общения британского варианта английского языка.

Предметом изучения выступает интонационная реализация сегментов, выражающих категорию возражения в рамках диалогической речи в британском варианте английского языка.

Актуальность работы обусловлена важностью изучения компонентов интонации изучаемого языка. Результаты предпринятого исследования являются особенно значимыми при обучении аудированию иностранного языка в контексте постоянно и интенсивно развивающихся межкультурных контактов.

Цель исследования – изучение и сопоставление интонационных параметров лексико-синтаксических сегментов, выражающих категорию возражения в речи англичан.

В связи с этим главные задачи исследования были сформулированы следующим образом:

1) провести аналитический обзор теоретического материала диалогов разговорного стиля речи на британском варианте английского языка.

2) отобрать подготовленные диалоги разговорного стиля речи, содержащие категорию возражения;

3) изучить особенности их интонационной реализации;

4) классифицировать интонационные сегменты, выражающие данную категорию, как средство передачи грамматического, лексического, синтаксического значения с учётом прагматической и экспрессивной функции языка говорящего.

5) провести анализ исследуемых сегментов на перцептивном и акустическом уровнях.

6) установить инвариантные и вариативные интонационные параметры, локализуемые на сегменты выражений категории возражения.

Материалом исследования явились аудио тексты и аудио фрагменты разговорной диалогической речи разного объёма, различных изданий, тематических характеристик, включающие изучаемую категорию в исполнении дикторов, владеющих английским языком в качестве родного языка.

Выбор темы работы обусловлен проблемой несовпадения интонационной системы языков в целом, что, безусловно, находит отражение в трудностях восприятия звучащей речи изучаемых иностранных языков в частности.

Научная новизна работы обусловлена недостаточной изученностью интонационных элементов, реализующих категорию возражения в исполнении носителей британского варианта английского языка.

Результаты исследования содержат выводы, касающиеся влияния взаимодействующих компонентов интонации на речевое взаимодействие в рамках одной лингвокультуры, как проявление индивидуального характера языка, влияющее на объективную и субъективную сторону общения при передаче категории возражения.

Глава 1

Интонация как лингвистическое явление

По мнению Торсуевой И.Г., интонация является естественной формой существования языка, одним из показателей его членораздельности, способом организации высказывания. Единицы интонации выполняют структурирующую функцию, т.е. отделяют отрезки высказывания друг от друга и связывают части высказывания в единое целое (Торсуева, 1978, 63). Существуют основные правила по определению интонации:

Обозначение самой общей мелодической структуры коммуникативного типа.

Определение степени смысловой важности частей высказывания.

Обозначение степени выделенности отрезков высказывания.

Определение степени эмоциональности всего высказывания.

Совмещение с распределением словесного ударения.

Заданность соответствующей ритмической структуры.

Соотнесение с протяженностью и общей интенсивностью произнесения.

Согласно Касевичу В.Б., каждый язык располагает системой интонационных контуров, которые соотносятся с высказыванием как целым, в зависимости от лексического и грамматического контекста, передавая ту или иную семантику – вопросительности, повествовательности, законченности/незаконченности (Касевич, 1990, 114). Интонационный контур охватывает все звуковые характеристики высказывания за исключением его сегментного состава, к тому же на реализацию ударения во фразе сильнейшим образом влияют конкретные интонационные условия, интонационный контекст.

Петрянкина В.И. (Петрянкина, 1988, 143) выявила, что самой существенной была связь интонации с таким типологическим признаком языка, как аналитизм и синтетизм. Ее исследования также приводят к пониманию интонации как языковой подсистемы. Многие исследователи (Николаева, 1977, 22) считают что, под интонацией понимается упорядоченная совокупность формальных и смысловых единиц, целиком входящих в некий другой больший языковой ярус, составляя его фрагмент: субуровень или субсистему, относя ее к фонологии или к синтаксису.

Отнесение интонации к фонологии имеет давнюю традицию. Однако само понятие фонологии может иметь различное толкование и рассматриваться как: 1) наука о фонемах, фонемика; 2) наука о смыслоразличительной стороне звуковой субстанции языка.

Интонация принадлежит к звуковой стороне общения и обладает функциональностью. Следовательно, это фонология. Но отношения интонации и грамматической стороны языка намного сложнее. Многие фонетисты пытались решить эту проблему, предлагая всевозможные варианты:

интонация не имеет ничего общего с грамматикой (С.И. Карцевский, 1931, 56);

интонация и грамматика соотносятся между собой, находясь в отношениях компенсации (А.М. Пешковский, 1918, 49);

интонация есть факт грамматики (синтаксиса) (Петрянкина, 1988, 143).

Николаева Т.М. пришла к выводу, что интонация не сливается с синтаксисом, рассмотренным на формальном уровне, а соприкасается с ним через отдельные совпадающие фрагменты, таким образом, образуя интонационный уровень языковой системы (Николаева, 1977, 26).

Таким образом, понимание интонации следующее:

Интонация есть факт, подлежащий лингвистическому изучению;

Эта совокупность явлений упорядочена;

Она обладает своими собственными содержательными единицами;

Интонация не входит в другие уровни языка, в частности фонологию и синтаксис;

Интонация не входит в систему языка в качестве одного из ее уровней по своей структуре, является одним из трех типов средств, создающих высказывание.

Рассмотрев различные подходы к определению интонации, приведя аргументы в пользу отнесения интонации к особому самостоятельному языковому уровню, имеющему лингвистический статус, необходимо определить: какие элементы входят в структуру интонации. Интонация как особое лингвистическое явление имеет набор единиц.

1.1.1 Структура интонации

Интонация представлена тремя совокупностями свойств – мелодическими, временными и акцентными характеристиками. Каждый из этих параметров определенным образом проецируется на линейно протяженную сегментную единицу – синтагму. Мелодика в первую очередь передает связность/несвязность текста, дает сигнал о том, закончен акт коммуникации или нет. В этом смысле восходящая мелодика есть показатель дальнейшего продолжения общения, нисходящая – окончания его. Однако при различении мелодики вопроса и мелодики неконечной синтагмы (обе восходящие) в систему оппозиций вводится дополнительное различение незаконченности в пределах одного высказывания и пределах нескольких высказываний.

Акцентные характеристики осуществляют членение текста на высказывания путем акцентного контура (с повествовательным началом и пониженным концом). Связь обычно осуществляется путем акцентного выделения отдельных слов внутри высказывания. К временным характеристикам относятся темп и паузация, эмфатическая долгота (Асафьев, 965, 53).

О темпоральных характеристиках интонации речь пойдет далее, прежде необходимо выяснить, какие составляющие имеются в виду, когда описываются явления, относимые к интонации, и какие элементы выделяли отечественные и зарубежные фонетисты.

В данной работе не сама интонация, но ее компоненты, в частности тон, темп и паузация, исследованы в значительной степени путем проведения аудиторского и акустического анализов с целью определения взаимосвязи интонационных элементов при выражении категории возражения.

1.1.2 Список компонентов интонации

Возможность выделить из звучащей речи какие-то элементы имеет давнюю историю. Как отмечает Ф. Бласс (Blass, 1901, 2), о мелодии и паузе говорил еще Платон. У Аристоксена упоминаются мелодия, паузы, темп, динамика (Krumbacher, 1921, 160). Перечни элементов интонации довольно разнообразны как по количеству элементов (2-9), так и по терминологии.

Редки случаи, когда автор, пишущий об интонации, упоминает лишь два элемента. Этими элементами обычно бывают ударение (или ритм) и мелодия (Трахтеров, 1955, 29).

Из перечней, включавших три элемента, наиболее популярны два. Первый встречается главным образом в начале ХХ века: мелодия, ударение (или интенсивность), длительность (или темп) (Долинов, 1917, 130; Блинов, 1956, 7; Сорокина, 1965, 215). Второй перечень можно считать более современным: мелодия, ударение (или интенсивность), пауза (Норк, 1946, 41; Матусевич, 1959, 101). Редко встречается следующий перечень: мелодия, ударение, тембр (Erben, 1958, 170).

Наиболее распространенный перечень, состоящий из четырех элементов, по существу, содержит четыре физических свойства звука: мелодию (или высоту), силу, длительность (или темп), тембр (Артемов, 1940, 32; Торсуев, 1950, 15). В другой вариант четырехэлементного перечня входят: мелодия, фразное ударение, продление, усилие (Пешковский, 1927, 112); мелодика, изменение регистра, фразовое ударение, пауза (Трубецкой, 1939, 246).

Наиболее типичным перечнем из пяти элементов является: мелодия (или высота), сила, длительность (или темп), тембр, пауза (Зиндер, 1960, 273; Акишина, 1963, 93). Отметим некоторые менее распространенные перечни из пяти элементов: мелодия, ударение, пауза, синтагма, ритм (Аксенов, 1954, 37). А также выделяются: основной тон, темп, тип стыка, интенсивность, ритмическая структура (Николаева, 1968, 51).

Самый обширный перечень обнаружен у Ю. Озаровского (Озаровский, 1914, 29). Ученый включает девять элементов интонации: фонетические явления (словопроизношение), грамматическое ударение, мелодия речи, центры предложений (или логическое ударение), паузы, сила тона, длительность тона, музыкальные соотношения между мелодиями, тембр голоса.

Согласно Торсуевой И.Г., список компонентов интонации ограничен, и, следовательно, ограничены возможности комбинирования компонентов, хотя во множестве конкретных реализаций число комбинаций может оказаться весьма значительным (Торсуева, 1979, 73).

В частотном списке объединены названия, очевидно относящиеся к одному и тому же явлению.

В перечнях элементов интонации можно выявить некоторые общие тенденции. Однако существует наиболее распространённая группа элементов: мелодия, темп, интенсивность, пауза, тембр, ударение. К ним эпизодически добавляются другие компоненты, не получающие общего признания: диапазон, вариантность мелодии, связь слогов, темп-ритм.

Появление таких малораспространенных элементов объясняется двумя причинами: 1) иногда в качестве самостоятельного элемента выступает характеристика какого-то другого элемента (диапазон, вариантность, тональность, по существу, неотделимы от мелодии, являются ее свойствами); 2) некоторые исследователи в интонацию включают явления, представляющие собой результат ее действия (например, синтагма). Такая ситуация создается вследствие отсутствия достаточно ясных теоретических положений, на основе которых выделяются элементы интонации (Цеплитис, 1974, 63).

Иногда, говоря об элементах интонации, называют акустические качества звука (интенсивность, частоту, длительность, спектр). Но эти же свойства участвуют в создании любого явления в речевом сигнале, можно лишь говорить о доминирующем положении одного из свойств (например, в ряде языков словесное ударение создается в основном интенсивностью).

Таким образом, нельзя ставить знак равенства между языковыми явлениями в речевом сигнале и свойствами звука. Например, у В. Фиетора имеется указание на то, что из основных качеств звука образуются разные явления в речи: из длительности – темп, из интенсивности – «речевая сила», ударение, из частоты – мелодия, музыкальное ударение (Vietor, 1884, 80). Описаний, в различных терминах отделяющих качества звука от создаваемых ими эффектов в речевом сигнале, довольно много (Кузнецова, 1960, 42; Vassilyev, 1970, 290).

В.А. Артемов различает физические свойства речи и воспринимаемые качества речи. К физическим свойствам речи относятся: число колебаний, спектры, фазы, интенсивность, время произнесения, а к воспринимаемым – высота основного тона, громкость, ударение, длительность, высотные интервалы, динамические интервалы, темпоральные интервалы, тембр, паузы, ритм (Артемов, 1958, 289).

Различение акустического сигнала и его восприятия не дает твердой основы для разработки теории интонации и ее элементов. Разумеется, необходимо отдавать отчет в существовании разницы между акустической структурой сигнала и ее отражением в психике человека. Отсюда, следует требование четко разграничивать акустическую и физиологическую терминологию; напомним о таких парах терминов, как интенсивность – сила, частота – высота, спектр – тембр. В то же время несомненна связь, хотя и не всегда прямолинейная, между сигналом и его восприятием, например, мелодические интервалы, как правило, воспринимаются потому, что в сигнале имеются две разные частоты (Лаптева, 1999, 33).

Глава 2

Методика и процедура проведения экспериментально-фонетического исследования

2.1. Подбор дикторов, запись экспериментального материала

Для получения сопоставимого речевого материала в целях изучения особенностей интонационного оформления реплик наиболее целесообразным является метод записи в лабораторных условиях чтения одних и тех же английских диалогов разговорного стиля общения.

Всего нами было проанализировано более 20 диалогов. Общее время звучания всех текстов составляет примерно 25 минут. Запись экспериментального материала происходила поэтапно. Следует отметить, что в работе мы разграничиваем реплики категории возражения равные самостоятельному предложению и реплики данной категории, являющиеся составными частями предложений.

Первоначально отобранные диалоги на английском языке были уже начитаны дикторами-англичанами, владеющими нормативным английским языком. Полученные реализации исследуемых диалогов выступают в качестве эталонного звучания, поскольку дикторами-носителями явились дикторы, работающие над обучающими аудио записями учебников по английскому языку изданий «Просвещения» и Оксфорда.

2.2 Проведение комплексного перцептивного анализа

Записанный материал был подвергнут аудиторскому анализу. Для проведения вышеназванного вида анализа автором были составлены специальные анкеты и письменные варианты экспериментальных диалогов.

1. На первом этапе аудиторского анализа аудиторам было предложено прослушать отобранные автором экспериментальные английские диалоги в реализации англичан и определить: какая из реализаций категории возражения отмечена экспрессивным звучанием произношения.

Итак, в ходе первого этапа аудирования было выявлено:

Аудиторы отметили экспрессивность звучания категории возражения в исполнении дикторов-носителей английского языка. На следующем этапе анализа были определены задачи исследования: аудиторам предстояло выявить:

1) речевые сегменты, реализующие категорию возражения;

2) локализацию ядерных слогов и наиболее очевидные экспрессивные интонационные средства их выражения, реализующие данную категорию;

3) интонационную структуру речевого сегмента включающую:

а) тональные изменения, а именно изменение движения тона в ядерной части сегментов:

б) громкость произнесения фразы, синтагм (низкая, средняя, повышенная);

в) темп (быстрый, средний, медленный);

г) наличие и характер пауз (синтаксическая, логическая, пауза колебания) до речевого сегмента и после него;

д) длительность пауз (очень короткие, короткие, средние, длительные, сверх длительные).

В работе нами использовалась система значков, созданная на основе системы Е.А. Брызгуновой и дополненной С.В. Кодзасовым (Кодзасов; Кривнова, 2001, 318).

Результаты аудиторского анализа позволили выявить участки сегментов, на которых возможно выделить наиболее информативные интонационные параметры в речи англичан, которые в дальнейшем были подвергнуты электроакустическому эксперименту.

2.3 Проведение электроакустического анализа

Электроакустический анализ проводится преимущественно с помощью компьютерной программы VoiceScan 1.0 (голосового сканера), в возможности которой входят:

запись речевого сигнала через микрофон или магнитофон с возможностью изменения частоты оцифровки речевого сигнала;

сохранение на жестком диске всей речи или только её выделенного фрагмента.

Воспроизведение записи отображаемого речевого сигнала или его выделенного фрагмента;

Графическое отображение тональной структуры речевого сигнала или его выделенной части совместно с динамикой изменения амплитуды сигнала с элементами растягивания и сжатия формы сигнала;

Измерение показателей частоты основного тона в герцах (Гц);

Определение диапазона в Гц и полутонах (пт);

Измерение интенсивности в децибелах (dB);

Изменение длительности звуков, слогов, синтагм в миллисекундах (мс);

Электроакустический анализ включал несколько этапов.

1. Электроакустическому анализу были подвергнуты диалоги в реализации дикторов-носителей английского языка, владеющих британской нормой произношения;

Проведенный анализ позволил точно определить количественные показатели акустических характеристик речи, которые необходимы для установления особенностей интонационных единиц в речиангличан.

2. Проводилась математико-статистическая обработка числовых значений акустических параметров, использовались приёмы статистических вычислений в процессе анализа лингвистического материала исследования.

Математико-статистический анализ заключается в обработке полученных в ходе исследования данных по методике, предложенной Л.П. Блохиной и Р.К. Потаповой (Блохина, Потапова, 1982).

Существенным для нашего исследования представляется сопоставление ядерного слога предъядерных и заядерных нефинальных и финальных семантических центров сегментов, изучаемой семантической категории.

В настоящей работе под семантическим центром речевого сегмента понимаются отдельное слово или сочетание слов категории возражения, которые являются наиболее значимыми, существенными с точки зрения передачи данной категории, и занимающее любое положение в реплике.

В результате коррелирования данных аудиторского и электроакустического анализов воспринимаемых качеств и физиологических свойств интонации были установлены определённые соответствия, которые представлены в работе (Глава 3).

|

Глава 3 Результаты экспериментально-фонетического исследования

Настоящая глава посвящена описанию результатов экспериментально-фонетического исследования интонационных особенностей читаемых английских диалогов в исполнении носителей британского варианта произношения. В ходе данного этапа работы анализу подвергаются интонационные структуры речевых сегментов, выражающих возражение с партнёром по коммуникации у дикторов-носителей английского языка. Представляется, что результаты данного этапа исследования непосредственным образом помогут выявить особенности интонационного оформления реплик диалогической речи с целью последующего освоения интонационных структур в обучающих целях. В настоящей работе исходным явилось понятие об интонации как о единстве взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов (тона (мелодики), силы, длительности), а, следовательно, особое внимание уделялось изучению степени проявления характера их реализации при интонационном оформлении сегментов, реализующих категорию возражения английских диалогов. Следует также отметить, что для нас несомненный интерес представляет эмоциональное состояние участников диалога, отражающееся в звучащей речи. Таким образом, согласно поставленным задачам, в данной главе рассмотрению подвергалась интонационная структура английских текстов в реализации дикторов-носителей британского произношения;

3.1 Интонационные особенности реплик в исполнении дикторов-носителей британского варианта произношения

Учитывая тот факт, что уже достаточно подробно изучены и описаны основные тональные характеристики интонации носителей британского варианта произношения на теоретическом уровне, наиболее целесообразным представляется показать некоторые результаты экспериментально-фонетического исследования читаемых английских диалогов в реализации дикторов ЭА в виде интонограмм с подробным описанием компонентов интонации и их последующим сравнением в пределах категории возражения. На данном этапе работы для нас важным представляется выявить наиболее типичные интонационные особенности сегментов реплик категории возражения в реализации дикторов англичан. Под дикторами ЭА мы понимаем дикторов-носителей британского варианта произношения (эталонный вариант). В ходе проведённого экспериментально-фонетического исследования удалось установить особенности интонационного оформления реплик возражения. Как показали аудитивный и электроакустический типы анализа, при чтении диалогов одним из наиболее ярких сегментов являются ядерные слоги, предъядерные и заядерные элементы двух различных групп семантических центров (нефинальных и финальных). На основе выявления таких интонационных характеристик как тональные, динамические, временные, которые локализуются на ядерных слогах, предъядерных и заядерных частях финальных и нефинальных семантических центров в реализации исполнении носителей британского варианта произношения представляется возможным определить в чём именно проявляются интонационные черты отдельно взятого языка. Полученные результаты позволяют в дальнейшем проследить за проявлением акцента у представителей иных лингвокультур.

3.2 Семантика возражения и его виды

|

Отрицание. Отрицание в диалоге — лишь одно из проявлений чрезвычайно значимой для языка и сложно организованной категории отрицания. В диалогах отрицание представляет собой утверждение не истинности некой пропозиции, сформулированной собеседником (Колокольцева, 2001, 43).

В наиболее явном виде значение отрицания выражается коммуникативами с No при негативном ответе на общий вопрос, не содержащий эксплицитных показателей отрицания. Если рассматривать общий вопрос как гипотезу одного из участников диалога по поводу какого-либо события, положения дел, то подобный ответ будет означать, что высказанная гипотеза собеседника не соответствует действительности. Например:

1) A: New York is safer than London.

B: No. it isn’t. New York is much more dangerous.

2) A: Did he eat dinosaurs?

B: No, just insects and lizards. This one is an adult, and as you can see he's about as small as a chicken….

Чаще всего при наличии двух показателей негации (в реплике-стимуле и реплике-реакции) происходит нейтрализация отрицания и в итоге реагирующее высказывание получает положительное прочтение (подтверждение истинности пропозиции ). Например:

1) A: I see. Now, one more question - how do you manage to stay so slim?

B: Well, that's easy to answer - I never eat fattening food.

A: Not even on special occasions?

B: No, not really. I love fresh fruit and vegetables, so that's what I always eat.

2) A: So you're not really a jet-setter, are you?

B: No, not at all.

Способностью передавать собственно отрицание обладают не все коммуникативы данной категории. Названная функция характерна прежде всего для коммуникативов No (нейтральное отрицание).

Высказывания Never!; No way! могут использоваться в качестве ответов на общий вопрос и передавать отрицание (категорического характера) только в тех случаях, когда семантика запроса обращена не к событиям объективной действительности, а к прогнозируемым действиям, осуществление которых зависит от воли человека (чаще говорящего). Назовем такие инициирующие высказывания вопросами антропоцентрического характера. Например:

A: (laughs) It is a bit, I suppose! For example, at lunchtime, we have to stay in the school grounds, and they serve us at the cafeteria.

B: No way! Stay in the school grounds at lunchtime?! We don’t have to do that! I go home for lunch most days, or eat with my friends at their house.

Эпизодически отрицание могут выражать экспрессивные коммуникативы: No way, Not any more и другие. Например:

1) B: No way! Pauline’s got long brown hair, and she doesn’t wear glasses!

A: Yeah, but she used to have short orange hair and she used to wear glasses.

B: She doesn’t anymore, because now she wears contact lenses.

2) B: Look, she’s smoking in that picture! Pauline doesn’t smoke!

A: Not any more — but she used to smoke 60 a day! She used to be a bit wild, didn’t she?

В подобных случаях значение отрицания осложнено экспрессивными коннотациями (например, недоумение, удивление по поводу высказанного или даже по поводу того, что такое предположение вообще могло прийти собеседнику на ум).

Иногда в спонтанных диалогах отрицание может быть направлено не на содержание реплики собеседника, а на собственное высказывание говорящего. No появляется внутри (реже в начале) реплики одного из коммуникантов, когда тот сталкивается с необходимостью саморедактирования, уточнения или дополнения сказанного. В условиях спонтанного общения это вполне естественная и программируемая коммуникативная ситуация.

Данная функция коммуникатива No не связана напрямую с диалогическим видом речи: она может реализоваться и в спонтанных монологах.

Несогласие и возражение. Прагматические значения несогласия и возражения в диалогической речи чаще всего появляются как реакция на констативные (информирующие) речевые акты и соответствующие таким речевым актам повествовательные высказывания.

Несогласие рассматривается как согласие со знаком минус, т. е. констатация неприемлемости или неправильности мнения собеседника, оценка этого мнения как не соответствующего действительности, выражение неодинаковости позиций коммуникантов. Проведенный анализ обнаружил высокую степень близости между речевыми актами несогласия и возражения.

Значительное сходство просматривается и в семантике соотносительных перформативных глаголов. Оно становится очевидным при сопоставлении соответствующих толкований (Гловинская, 1993, 205).

Для передачи значений несогласия и возражения в разговорном диалоге обычно используются коммуникативы:No; No, not at all; I disagree…

Отметим, что коммуникатив No обычно выражает нейтральное несогласие, несколько смягченное, остальные коммуникативы — более категоричное.

Запрет — речевой акт, основная цель которого, по мнению Ю.Д. Апресяна, — не дать совершиться нежелательному действию, предотвратить его. В основе всех запретов лежит понятие 'нельзя' (Апресян, 1969, 424).

В диалогической речи прямое выражение запрета обычно не приветствуется. Дело в том, что этот речевой акт, по сути дела, отражает конфликт интересов двух сторон. То, что одна сторона считает желательным, вторая сторона оценивает как нежелательное или даже вредное для своего собеседника.

Представители разных сторон этого конфликта, как правило, имеют неодинаковый социальный статус и вес. Запрещающая сторона или наделена властными полномочиями, или характеризуется более высоким социально-ролевым статусом (ср.: представители власти по отношению к рядовым гражданам, преподаватель по отношению к студентам, родители по отношению к детям), или оценивается вторым участником коммуникации как лицо более компетентное в обсуждаемом вопросе:

A: And where are you going to stay? What’s your address?

B: I’m not sure. The language school is going to find me somewhere to stay.

A: Mmm! You have to give us an address. You can’t enter the country without an address!

B: But...!

Отказ. Коммуникативное значение отказа, как и значение запрета, в пределах рассматриваемой функциональной зоны не относится к числу высокочастотных. Его прямое выражение в определенной степени сдерживается действием правил речевого этикета. В то же время в диалогической речи с ее специфической организацией прямая передача данного значения отнюдь не исключается.

Коммуникативы реализуют данное значение в составе прагматических пар просьба — отказ, предложение — отказ, совет — отказ. Правила речевого этикета рекомендуют говорящим отдавать предпочтение не прямым, а косвенным способам выражения просьбы как менее категоричным, и вопросительные высказывания относятся к числу именно таких способов. Например:

1) B Can I pay by cheque?

A Yes, but have you got any identification? You have to show identification with cheques over l00.

B: Oh dear! Let me see. I’ve got a photo of me and my aunt at the seaside.

A: No. no, no. Have you got a passport or a driving licence?

В: No. I haven’t.

А: Then I’m afraid we can’t take your cheque.

В: But...!

2) B: Yes, fine. Now, some milk.

A: Sorry. I sold the last bottle just two minutes ago.

Обратим внимание на то обстоятельство, что коммуникативы со значением отказа, как правило, сопровождаются постпозитивными высказываниями, мотивирующими такую (не вполне кооперативную) позицию участника общения. Как и в случае передачи коммуникативного значения запрета, автор отказа понимает, что он действует отнюдь не в интересах своего собеседника и должен иметь достаточно веские основания для оправдания своего поведения. Например:

1) A: Mu.. u. . um? Mu.. u.. um, I want to come home. I don’t like it here.

B: Oh, Simon. Come on now. You were so looking forward to going to scout camp.

A: But ,.. but ... oh, Mu. u. . um, I hate it here. Why won’t you and Dad come and get me?

B: Simon, we can’t. I never thought you’d be so homesick, and you’ll be home in two days.

A: TWO MORE DAYS! Oh, no!

2) B: No cheese? That’s incredible! OK. Now, I want some pizza, but I’m sure you don’t sell pizza, do you?

A: Yes, sir. Pizza with mushrooms, pizza with cheese and ham, pizza with sausage, and pizza with tomatoes.

B: Wow! Can I have some ... pizza with cheese and ham, please’?

A: Sorry, sir. Usually I have pizza, but not on Thursdays. Today’s Thursday.

B: I see. I don’t suppose you have any bread.

A: You’re right.

Сохраняется или видоизменяется семантика No в модификациях, включающих неоднократный повтор данного коммуникатива (No, no\ No, no, no)! Наблюдения показывают, что такое видоизменение имеет место и как правило связано с передаваемой тональностью. Однако вне конситуации обычно бывает невозможно точно определить, как именно трансформируется модальная направленность высказывания — в сторону усиления категоричности или в сторону усиления вежливости. Например:

1) A: I thought people who wore green were calm?

B: No, no — quite the opposite, in fact! They’re usually quite jealous people, and for that reason often become angry. They are very sociable, though. They like being with friends, and always have something nice to say.

2) A: I know that a lot of Hollywood stars often go to parties. How about you?

B: No, no, I rarely go to parties. I'm rather shy, you see, so I don't feel comfortable around lots of people.

3) B: Oh dear! Let me see. I’ve got a photo of me and my aunt at the seaside.

A: No, no, no. Have you got a passport or a driving licence?

В: No. I haven’t.

Как видно из приведенных контекстов, многократное No связано либо с усилением категоричности высказывания (выражение категорического несогласия, запрета или отказа), либо с акцентуацией этикетных смыслов (когда инициатор речи спрашивает, не причиняет ли он адресату каких-либо неудобств, а адресат заверяет, что ничего подобного не испытывает).

Поскольку диалог – это в первую очередь устная форма общения, то успех его реализации во многом зависит от интонационного оформления высказываний.

3.3 Интонация возражения в речи англичан

Ниже нами рассматриваются некоторые из сегментов реплик и самостоятельные реплики-несогласия английских диалогов в реализации дикторов-носителей английского языка.

Так, нами представлена следующая реплика-несогласиe в исполнении дикторов-носителей ЭА: «It doesn’t look like a pile of old sticks.»

It doesn’t look like a pile of old sticks.

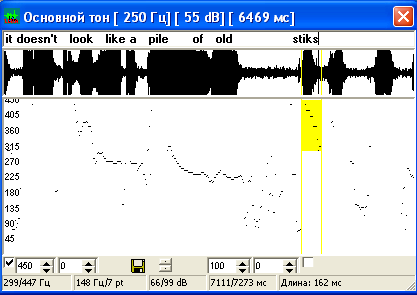

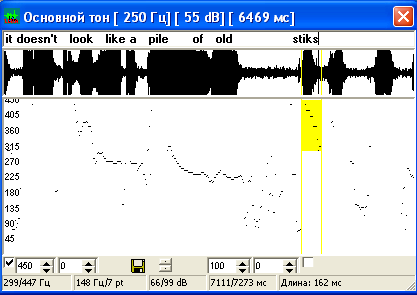

Аудиторы отмечают громкое, экспрессивное произнесение реплики с высоким нисходящим тоном на слове «sticks». Результаты электроакустического эксперимента представлены на интонограмме 1.

Интонограмма 1.

Реплика-несогласие «It doesn’t look like a pile of old sticks»

в исполнении дикторов ЭА.

Как видно из интонограммы 1 ядерный слог на слове «sticks» занимает финальную позицию и характеризуется высоким нисходящим тоном широкого диапазона, что на акустическом уровне соответствует 7 pt. Аудиторы отмечают громкое звучание равное 99 dB, длительность составляет 162м/сек или 0,2 секунды. Данная реплика произносится экспрессивно.

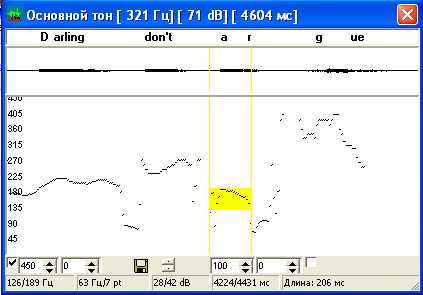

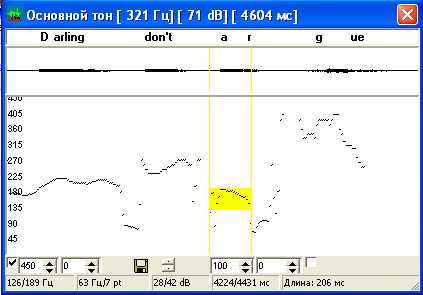

Ниже мы рассматриваем реплику-возражение «Darling, don’t argue» в исполнении дикторов ЭА и находит отражение в интонограмме 2.

Darling, don’t argue.

По мнению аудиторов, перед нами восходящий тон узкого диапазона. Отмечается громкое произнесение реплики и экспрессивность звучания.

Интонограмма 2.

Реплика-несогласие «Darling, don’t argue» в исполнении дикторов ЭА.

Как видно из интонограммы 7 перед нами нисходящий ядерный тон широкого диапазона, что на акустическом уровне равно 7 pt. Громкость произнесения низкая и составляет 42 dB. Длительность равна 206 мс, что приблизительно составляет 0,2 секунды. Реплика отмечена экспрессивностью звучания. Однако, обращает на себя внимание просодическая реализация предъядерного компонента «don’t». На данном сегменте зафиксировано восходящее направление тона, а перепад тональных уровней с последующим ядерным тоном составляет 6 pt.

Следует отметить, что категория несогласия зачастую выражается коммуникативами NO. Однако частицы NO произносятся по-разному, что находит отражение в изменении ядерного тона и конечно варьируется. Ниже мы приводим тоны, используемые дикторами для выражения изучаемой категории.

Результаты нашего исследования сведены в таблицах и выводах.

Таблица 1.

| Тон | Дикторы ЭА (%) |

| Восходяще-нисходяще-восходящий | 16 |

| Нисходяще-восходящий | 14 |

| Восходяще-нисходящий | 24 |

| Нисходяще-восходящий | 14 |

| Ровный | 8 |

| Нисходящий | 38 |

По результатам таблицы 1 мы видим, что реплики-возражения, выражены преимущественно нисходящим и восходяще-нисходящим тоном.

Сравнив полученные данные, мы приходим к заключению о том, что выражение категории возражения характеризуется рядом интонационных показателей у дикторов-носителей английского языка, наиболее ярким из которых является направление движения тона.

Выводы

По результатам, полученным в ходе эксперимента, представляется возможным сделать выводы относительно проявления интонационных характеристик в реализации сегментов разговорных/устных диалогов, выражающих категорию возражения в исполнении англичан.

Характерной особенностью произнесения реплик и сегментов реплик категории возражения является краткое произнесение согласного в предъядерном слоге;

Реплики и сегменты реплик категории возражения произносятся с высокой громкостью в исполнении дикторов-носителей английского языка;

Дикторы-англичане употребляли нисходящий и восходяще-нисходящий тоны при произнесении реплик несогласия в большинстве случаев, что свидетельствует о категоричности взглядов и позиций собеседников;

Выражение несогласия посредством коммуникатива No достаточно индивидуально оформляется интонационно и несёт большую степень зависимости от контекста;

Реплики, выражающие категорию возражения, характеризуются высоким и средним темпом произнесения не только ядерных слогов, но и реплик в целом;

Отмечены короткие паузы между репликами адресанта и адресата, а также внутри сегмента.

Экспрессивность произнесения реплик и сегментов реплик категории возражения в большинстве случаев зависит от громкости произнесения реплик, от характера пауз и тональных перепадов.

Таким образом, для интонационного оформления реплик и сегментов, выраженных категорией возражения в процессе речевого общения необходима адекватная интерпретация интонационного аспекта речи, что позволит интонационно правильно интерпретировать услышанное, а также правильно оформить семантические центры реплик с учетом тональных характеристик, без чего невозможна успешная коммуникация.

Заключение

В нашей работе, состоящей из трёх глав, мы рассмотрели категорию возражения, описали еe с точки зрения семиотики, а именно – синтактики, семантики и прагматики, обращая внимание на экспрессивность данного вида речи и на возможность выделения в нём интонационных черт. В исследовании категория возражения разбивалась нами на виды несогласия. В качестве примеров мы разместили отобранные нами английские диалоги, начитанные дикторами-англичанами в обучающих целях. Поскольку диалог носит в нашем случае исключительно устный характер, то его интонационное оформление представляет для нас особый интерес.

Во второй главе представлены методы и описание проведения эксперимента. Последняя – третья глава содержит результаты эксперимента, которые частично представлены в виде интонограмм и пояснения к ним, а также в виде таблиц и выводов. В результате исследования удалось установить, что наблюдаемые явления в речи англичан создают определенную интонационную картину, ее типологию или общность признаков в интонационной организации реплик диалогов, выраженных категорией возражения, характерных для английской речи. Несомненно, необходимо изучать особенности интонирования с целью разработки учебных программ для устранения трудностей восприятия речи на слух носителями иных языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акишина, А. А. Русский речевой этикет. – М.: 1978. – 183 с.

Асафьев Б.В. Речевая интонация. М.-Л. 1965.

Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка. – М.: 1990.

Афонская И.А. Взаимодействие синтакисечских и просодических средст выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке. - М., 1979.

Баранов, А. Н. Структура диалогического текста: лексические показатели минимальных диалогов / Вопросы языкознания. – 1992 а. - № 2.

Блохина Л.П., Потапова Р.К. Просодические характеристики речи. – М., 1970.

Вайнрайх, У. Языковые контакты. – Киев: 1969. – 264 с.

Вежбицкая, А. Язык, культура, познание. – М.: 1996. – 416 с.

Гачев, Г. Д. «Национальные образы мира». – М.: 1998. – 430 с.

Кодзасов, С. В. Общая фонетика: Учебник. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 592 с.

Колокольцева, Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. – Волгоград: 2001. – 255 с.

Колосницына, Г. В. Пути оптимального построения и оформления учебного аудиотекста. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1980. – 95 с.

Колшанский, В. Г. Контекстная семантика. – М.: Наука, 1980. – 150 с.

Краткий словарь современных понятий и терминов / В. А. Макаренко, Н. Т. Бунимович, Г. Г. Жаркова, Т. М. Корнилова и др. – М.: 1993. – 510 с.

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / В. Н. Ярцева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – 685 с.

Касевич В.Д. Ударение в языке и речевой деятельности. - Л,1990

Каспарова М.Г. Восприятие паузы. Автореф. Канд. Дисс. М., 1964

Кузнецов В.Б., Отт А.В. Автоматический синтез речи.Таллин, 1989.

Мартине А. Основы общей лингвистики.- В кн.:Новое в лингвистике. М., 1969, вып. 3.

Матусевич М.И. Мелодика. – М., 1976

Николаева T. М. Вопросы общей лингвистики в работе Д.Болинджера,1964.

Норк О.А. Основные интонационные модели немецких языков//Иностранные языки в школе. 1964. № 3.

Петрянкина В.И. Функционально-семантический аспект интонации. – 1988.

Пешковский А. М. Интонация и грамматика. - Избр. труды. М., 1959.

Орлов, Г. А. Современная английская речь: Учебное пособие для вузов по спец. «Английский язык и литература». – М.: 1991. – 240 с.

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. – 2-е издание испр. и доп. – М.: 1994. – 928 с.

Поройкова, Н. И. Функционирование средств согласия – несогласия в диалоге / Функциональный анализ грамматических категорий и единиц. – Л.: 1976.

Сотникова, А. А. Диалог и условия реализации в нем семантико-коммуникативной категории согласия – несогласия / Вестник Ленинградского гос. ун-та. Серия История. Языкознание. Литературоведение. – 1987. – Вып. 4. - № 23.

Степанов, Ю. С. В трехмерном пространстве языка. – М.: 1985. – 335 с.

Торсуев Г.П. Вопросы фонетической структуры слова.-1962

Торсуева И.Г. Интонация и смысл высказывания. - М.,1979

Фант, Гуннар. Анализ и синтез речи. - Н., 1970.

Фомиченко, Л. Г. Прагмалингвистика в условиях интерференции: Учебное пособие. – Волгоград: 1995. – 56 с.

Фомиченко, Л. Г. Когнитивные основы просодической итерференции. – ВолГУ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 300 с.

Формановская, Н. И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. – М.: 1998. – 291 с.

Цеплитис Л.К. Анализ речевой интонации. -Рига, 1974

Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge University Press. – 1995.

Jakobson R., Halle M. Fundamentals of Language. The Hague, 1956.

O’Connor I.D. Intonation of Colloquial English. London, 1961.

Peterson C. Development psycholinguistics. New York Plenum, 1983.

Wells R. The Pitch Phonemes of English Language. Vol. 21. London, 1941

Pike L. Kenneth. Intonation of American English. 1993.

Berman, A. M., Neville, J. S., & Gottfried, T. L. (1999). Speaking rate effects on vowel identification in natural sentence contexts. Journal of the Acoustical Society of America, 105, 1402. (Abstract).

| № п/п | Тема | Ф.И.О конкурсанта (полностью) | МОУ, класс | Ф.И.О. учителя (полностью) | Ф.И.О. научного руководителя (полностью) с указанием должности, научного звания, места работы |

|

|

|

|

|

|

|

Приложение № 3 у КТУ ДОАВ от «25 » января 2016 № 20

Красноармейский район

Секция_____________