СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

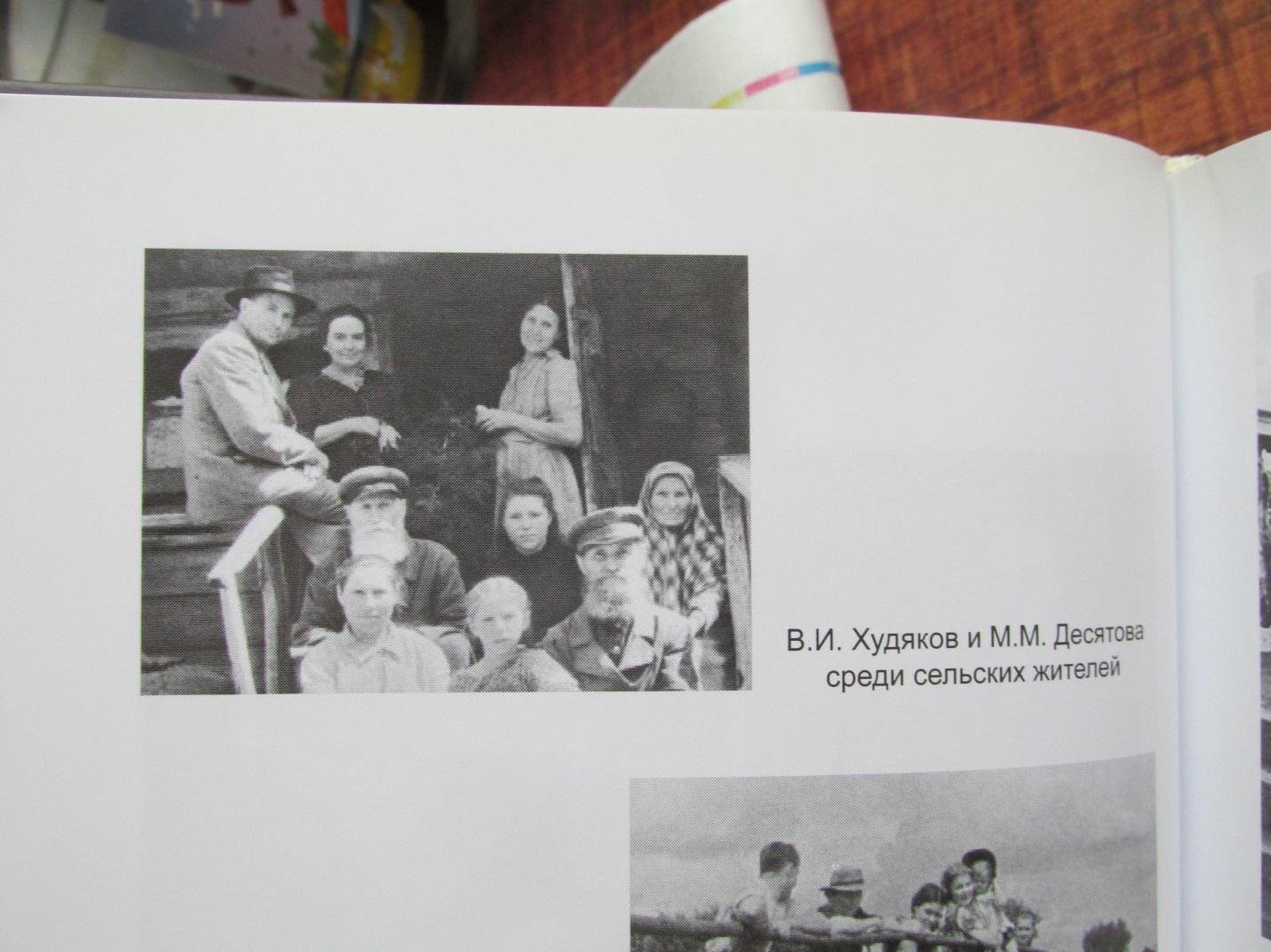

Худяковы. Из книги"Дни Худяковых".

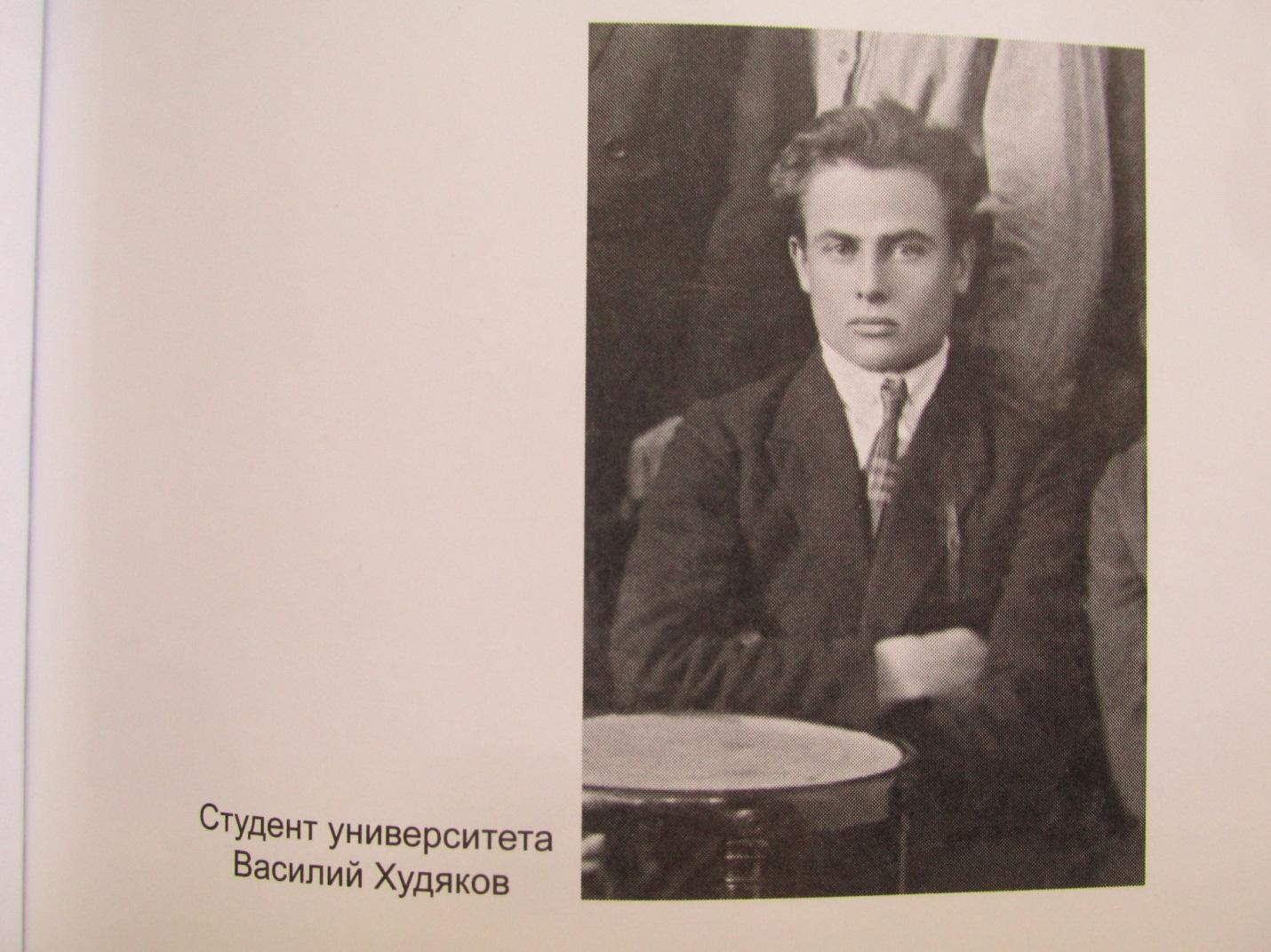

В данной работе приводится материал о Василии Ивановиче Худякове, уроженце села Перекопное, участнике Гражданской войны, Заслуженном учителе школы РСФСР.

Просмотр содержимого документа

«Худяковы. Из книги"Дни Худяковых".»

Худяковы.

Из книги «Дни Худяковых». Документально-художественное издание. Авторы –Лапина Н.В., Моргунов В.Я. Москва. Издательство «Культурная революция». 2012 год.

Худяков Михаил Степанович вместе с женой и четырьми сыновьям и двумя дочерями переехал в село Перекопное бывшей Самарской губернии, ныне Саратовской области, из села Ивантеевка Пугачёвского уезда в конце XIX века. Причина его переселения с такой большой семьёй не совсем понятна. Земли свободной было много и в Ивантеевке. Михаил Степанович, как некоренной житель, не имел своего земельного надела в селе Перекопное. Он арендовал землю. Не иметь своего надела и работать на арендованной земле было тяжело. Арендная плата была высокой, а урожаи низкие. Урожайность зерновых культур составляла от 40 до 60 пудов с десятины, по современным меркам- от 6 до 10 центнеров с гектара. Кроме того, здесь были часто засушливые годы, когда погибали не только зерновые культуры, но и «сгорала» трава на пастбищах. Скоту приходилось питаться полынью. Коровье молоко от такого корма было горькое. Пришлось Михаилу Степановичу с сыновьями заняться кустарным ремеслом- изготавливали из жести вёдра, тазы и прочие нужные в хозяйстве вещи. (Худяковых по-уличному называли Ведерниковыми- примечание, Ермаков И.А.). Впоследствии его сыновья освоили также и другие ремёсла- малярное, штукатурное, кровельное и стекольное. Сыновья работали на отделке вновь строящихся домов зажиточных сельчан. Они отделывали даже церкви- выполняли работы, начиная с куполов,- крыли и красили их, работая на большой высоте, и кончая отделкой стен, церковных люстр- накладывали бронзу. Работа была трудная, но вместе с тем, интересная и требующая большого мастерства.

Вначале братья трудились вместе, у них были даже ученики, которым они передавали свои умения, обучая ремеслу. Позднее дети Михаила Степановича стали работать, как тогда говорили, каждый за себя. Им помогали их дети. Это произошло после того, как братья разделились, завели свои семьи, построили свои дома. Сначала все жили на улице Карфы. Потом, после раздела, стало тесно- в семье было двенадцать человек. Построили дом в полтора этажа. Нижний этаж был полуподвальным, верхний этаж состоял из трёх небольших спален и небольшого зала. В нижнем этаже был устроен склад для всяческих вещей и продуктов. Здесь хранились также мучные изделия- пышки, куличи, приготовленные на Пасху. Внук Михаила Степановича Василий Иванович с братом Фёдором частенько заглядывали вниз, облизывались, глотали слюньки- ведь пышки и куличи так вкусно пахли. Пальчиками немного наскребали себе в ладонь посыпку с куличей, большего не позволяли себе, хотя съесть одну-две пышки было совершенно безопасно. Их мать не считала, напекала огромную корзину. В доме от детей ничего не прятали, и дети никогда не просили то, что запрещено. И не позволяли себе брать по двум причинам: пост, есть скоромное нельзя, и совесть не позволяла ослушаться запрета.

Раздел братьев произошёл после того, как каждый из них обзавёлся семьёй. Распределяли имущество поровну. Делили на четыре части всё, что можно. Даже караваи, калачи, пироги и другая выпечка разрезались на несколько частей, чтобы всем досталось поровну. При этом не было никаких споров, недовольства, недоразумений. Разделили, обнялись, попросили друг у друга прощения, поклонились все старшему брату Ивану Михайловичу, отцу Василия Ивановича, и разошлись по своим домам с доставшимся каждому имуществом.

У родителей Василия Ивановича была большая семья- 12 детей. Осталось в живых пятеро. Остальные в детстве умерли. Настя- самая старшая, 1890 года рождения, Иван- 1896 года рождения, Василий- 1903 года рождения, Павел- 1907 года рождения. В этом составе семья Ивана Михайловича жила до 1940-1950 годов. Василий Иванович знал своего двоюродного брата Ивана. Он был старшим в семье дяди Василия Ивановича, Петра Михайловича Худякова. Дочь Петра Михайловича, Елена, была инвалидом детства: у неё был искривлён позвоночник, одна нога не разгибалась в колене. Второй сын Петра Михайловича, Михаил, к сожалению, почему-то закончил жизнь самоубийством. Иван Петрович был членом партии большевиков с 1927 года, ответственный работник, избирался председателем райисполкома, персональный пенсионер республиканского значения.

Дмитрий Михайлович- второй родной дядя Василия Ивановича. Из всей семьи был самым грамотным, считался «интеллигентом». Он служил управляющим у перекопновского помещика Тимонина, у него был самый лучший дом. Его сын, Сергей Дмитриевич- кандидат физических наук, член КПСС, бессменный заведующий учебной части (проректор) Саратовского педагогического института более двух десятков лет. Сергей Дмитриевич умер о рака лёгких в возрасте пятидесяти с чем-то лет. Александр, 1904 года рождения, десятки лет заведовал кинокабинетом Саратовского педагогического института. Павел- кандидат наук, крупный специалист по орошению. Последние годы жизни провёл в Киеве. Иван- кандидат наук, работал в одном из киевских НИИ. Надежда- младшая и единственная дочь Дмитрия Михайловича жила в городе Саратове. Из всей семьи Дмитрия Михайловича самой заметной фигурой, интересным собеседником, очень добрым и всесторонне образованным человеком являлся Дмитрий Сергеевич. Альпинист, мастер спорта по спортивному ориентированию, инженер, журналист, многие десятки лет ведущий на Саратовском телевидении телепередачи «Не за тридевять земель». С ним Василий Иванович долгие годы поддерживал очень тесные взаимоотношения.

Василий Михайлович- самый меньший из всех братьев Худяковых. Прекрасный и добродушный человек. Любил племянников большой и доброй любовью. Работать с ним было счастьем. Василий Михайлович был большим шутником, всегда весёлый, доброжелательный, ласковый. Жизнь семьи Василия Михайловича сложилась драматично. Старший сын, Фёдор, был незаурядно сильным юношей, поражал своих товарищей необычными выходками, сильной волей. Так он мог удивить тем, что дольше всех держал палец над зажжённой свечой, терпел страшную боль. При этом даже вида не показывал, что ему больно. В 1919 году Фёдор, как сказали, покончил жизнь самоубийством, будучи учеником школы в посёлке Дергачи. Позднее выяснилось, что его убил его же товарищ, причём умышленно. Второй сын Василия Михайловича Иван, был отчаянно смелым парнем. В годы, когда в наших степных краях свирепствовали банды, Иван пошёл в одну из банд, но быстро понял свою ошибку. Крестьянскому парню претило заниматься грабежом. И он попытался уйти из банды, за что был убит подельниками. В голодный 1921 год Василий Михайлович и его жена, Анастасия, погибли от голода в посёлке Ершов, куда они переехали из села Перекопное. Три их дочери, Зоя, Анна и Тоня были помещены в детские дома. Зоя выжила, у неё была большая семья. Анна, жена адмирала, жила в Ленинграде. Антонина во время Великой Отечественной войны была на фронте, прославилась, а потом загадочно исчезла. Александр Худяков делал много запросов о ней, но ничего не выяснил. Сёстры- Екатерина и Матрёна Худяковы. Екатерина жила своей семьёй в Перекопное. Высокая, черноволосая, строгая, молчаливая и на вид суровая женщина. Жила небольшой семьёй на берегу малого Узеня. Дочь её вышла замуж за Осипа- хорошего, доброго мужика. Осип перешёл жить в дом Екатерины. Они жили дружно. Как потом сложилась судьба этой семьи- неизвестно. Матрёна была многословная и простоватая женщина. Страдали припадками. Пришло ей время выходить замуж, а никто её не берёт в жёны. Нашли жениха (это уж работа братьев), просватали Матрёну, быстро организовали свадьбу. Скорее всё надо было сделать, чтобы не случилось с ней припадка до венчания, а то свадьба расстроится. Всё происходило быстро и пока спокойно. Дело дошло до свадебного стола после венчания. Чувствуют братья, что скоро с невестой будет припадок, торопят события, бдительно оберегают сестру. И вот в самый разгар свадьбы с Матрёной случается припадок, её быстро уносят. Жениху говорят, что все события утомили невесту, обморочное состояние с ней. Сошло с рук. И жила Матрёна с Осипом до самой старости.

Мать Василия Ивановича, Мария Ивановна, в девичестве Севастьянова, родилась в селе Старая Лопуховка Вольского уезда Саратовской губернии. В семье было пять или есть человек. Когда умерла её мать при родах сына Филиппа, отец остался вдовцом. Жили в нищете- бедняки-крестьяне. Детей содержать отец не мог. Марию Ивановну взяли за Волгу в село Перекопное Петровы, по-уличному Калашниковы. У Петровых была своя хлебопекарня. Выпекали вкуснейшие кренделя, ароматные саратовские калачи из первоклассной заволжской твёрдой пшеницы «Белотурки». Мария Ивановна у них была на положении домашней работницы. Но Петровы, Иван Васильевич,- хозяин, жена его, которую все звали Филипповной, сыновья Григорий Иванович с женой и неженатый Михаил Иванович, были людьми добрыми, щедрыми, и к Марии Ивановне относились по-родственному. Выдали её замуж за Ивана Михайловича Худякова, и сохранили близкие, родственные связи с семьёй родителей Василия Ивановича до конца жизни. Иван Васильевич и его жена Филипповна были алкоголиками. За ними следили сыновья, не давали пропивать вещи из дома. Так они частенько таскали калачное тесто из квашни. Если не видят сыновья, унесут тесто, торопятся и оставляют его куски по дороге в шинок. Мария Ивановна часто отхаживала Филипповну у себя дома. Занавешивала окно в спальне и выдерживала Филипповну, давая ей по рюмочке водки. Отойдёт Филипповна дня через два-три и уходит домой, говоря: «Спасибо тебе, Маша!» Пройдёт некоторое время- и вновь запой, опять Мария Ивановна выдерживает её в своём доме. Родного брата Марии Ивановны, Филиппа, взял к себе крестьянин села Горячка Вольского уезда, Спиридон Морозов. Иван- старший в семье Севастьяновых- был искусным мастером хлебопечения, работал в пекарнях города Вольска, но спился, но умер во время запоя.

Старшая сестра Марии Ивановны, Паша, жила в Лопуховке, а младшая- в селе Ивановке бывшего Вольского уезда. Мария Ивановна была неграмотная и всё время мечтала встретиться с родными братом и сестрой, но проживая недалеко от них, адреса не знала. Так и умерла, никого не повидав. Она рассказывала своим детям про Лопуховку, что было для них пленительной сказкой. Её дети своё детство и подростковый возраст прожили в Перекопное, в заволжских степях, граничивших с Казахстаном, полупустыней, безводной, жаркой, с частыми засухами. А Мария Ивановна рассказывала о лесе, о грибах. В Перекопное ни леса, ни садов не было. Кругом- до горизонта- бескрайняя степь без единого кустика. Слушая рассказы матери о рощах, садах и ягодниках, дети воображали фантастические картины, не представляя реально ни леса, ни земляники, ни грибов.

Этюды детства и юности.

Работаю маляром. Отец, Иван Михайлович Худяков, был искусный мастер на все руки: маляр, кровельщик, штукатур, жестянщик. Он покрывал бронзовой позолотой церковные люстры, делал памятники из жести на могилах, даже обновлял иконы- подрисовывал, подкрашивал. Захотелось ему тачать обувь. И отец этому научился, и шил всем нам ботинки. Мы всегда, особенно я, упрашивали его сделать каблуки повыше. Торговались с ним за каждый новый лоскуток кожи, чтобы только каблуки набить. Я был невысоким, уступал сверстникам в росте, и высокий каблук был необходим. Отец ещё зимой заключал договоры с богатыми мужиками на отделку вновь строящихся домов. Крыли железом крышу, делали трубы печные, узорчатые и водосточные. Изготавливали жестяные украшения для ворот. Штукатурили, шпаклевали стены. Полы. Потом красили их, а также окна, двери. Делали короба на голландки (круглые печи). В общем, проводили полную отделку вновь построенного дома. Работы было много. За сезон мы отделывали два-три дома. Отец зарабатывал что-то около 300-400 рублей в год. Это были большие деньги для того времени. (Корова в это время стоила 25 рублей, в 2018 году- 40 тысяч. Примечание, Ермаков И.А.) Летом трудились много. По сути, с рассвета до темна. Рабочий день был не менее 12-14 часов.

Работали обычно в других сёлах. Жили на хозяйских харчах. И лошадь наша тоже кормилась за их счёт. Материал для отделки отец покупал сам в Саратове в большом количестве и разный- олифа, белила, сурик и другие краски, дранка под штукатурку. В общем, у отца был весь материал, и нанимались чаще всего со своим сырьём.

Питание было обычно хорошее. Хозяева не скупились, задабривали, так сказать, чтобы мы получше отделали дом. Были и казусы. Помню, отделывали дом на хуторе у помещика Жулидова. Это километров 10-12 от села. И вот на завтрак нам подали снятое молоко- синее, невкусный суп. Отец сердито вылез из-за стола. Обед также скудный, ужин тоже. Отец вскипел и объявил, что отказывается от хозяйских харчей и будет кормиться своими продуктами. Как уж там сделали перерасчёт в связи с этим- не знаю. Но я поехал домой и привёз из дому продукты питания. И мы работали, отказавшись от хозяйского стола. Отец был сердит на хозяина. Ещё один любопытный случай мне запомнился. Отец нанимался по договору, то есть брал подряд на отделку дома. А мы старались выполнить всё как можно скорее, чтобы взяться за новый подряд. Хозяин дома надоедал отцу: «Иван Михайлович, время-то идёт, лето подходит, скорее надо отделывать дом». Делали всё быстро, но тщательно, добротно, красиво. Отец не любил делать кое-как. Он был человеком не только добросовестным, но и мастером, гордящимся своей работой, художником-самоучкой. Не раз отец заставлял меня переделывать работу, а я всегда удивлялся: «И так ведь хорошо, красиво!»

И вот один жадный кулак, сдавая на обработку вновь построенный дом, решил выгадать. Вместо предложенного отцом договора на отделку всего дома, тот выставил условие- оплачивать нашу работу подённо. Прошёл день- плати отцу и мне договорную плату. Отец доказывал, что ему, хозяину, это невыгодно. Что лучше для него сдать всё подрядом. Нет, упёрся жадный кулак и не уступает. «Ладно, хорошо, будем работать подённо»,- сдался отец наконец. И начали работать подённо. Хозяин ревниво смотрит, чтобы мы рано вставали, днём не спали, работали дотемна. Отец говорит мне: «Вот, дурак, я его проучу. Ты, Васятка, стучи громче, а работа пусть не двигается.» Я стучу на крыше, создавая впечатление усердной работы, а отец дремлет в холодке на крыше. День идёт за днём, а работа движется странно медленно. Хозяин волнуется, обижается. Отец хитро усмехается и продолжает «волынить». Наконец хозяин не выдерживает и предлагает отцу взять подряд. «Ну, вот- это дело». Договорились, и работа закипела. Хозяин доволен, улыбается. И отец доволен: проучил жадного кулака.

Часто работали у немецких колонистов. Меня всегда поражал порядок в их домах и во дворах. Чистота везде, добротные конюшни, обязательная летняя кухня. Богато жили колонисты. За Волгу при Екатерине II из Германии приехали в Россию немцы. Им дали земли в наших степях. И вот в Заволжье образовалось поселение колонистов, ставшее после Октябрьской революции автономной республикой немцев Поволжья с центром в городе Энгельсе (бывшая Покровская Слобода). Эта республика входила в состав Нижневолжского края, а затем Саратовской области. Жизнь немцев Поволжья отличалась от жизни русского населения. Они сохранили свой уклад, традиции. Были очень аккуратны, культурно вели хозяйство. Колонии, как называли тогда их сёла, были добротные, дома богатые, хорошо отделанные, крепкие дворы, породистые лошади. И что меня всегда поражало, это огромные, злые собаки. Мы с отцом часто работали у богатых немцев на отделке домов. И мне всегда очень не нравился хозяйский стол- кофе в блюде подавали, пили его как суп, деревянными ложками. Был всегда самодельный сыр, который я терпеть не мог. Пахнул он сильно чем-то протухшим. Я всегда с нетерпением ждал субботы, чтобы дома поесть вкусные пироги, мамину картошку, приготовленную в жаровне. Ох, и вкусна же была эта картошка, плавающая в масле, сливках, поджаренная в печи, в глиняной посуде.

Кормить коня было моей обязанностью. Я любил его, старался кормить сытно, вкусно. То и дело бегал на конюшню подмесить гнедому, подчистить его, попоить. Работали мы у богатых мужиков. У них были большие конюшни с огромными колодами на много лошадей. А тут в огромном помещении у большой колоды- один наш гнедой. И вот что получилось. В своём старании получше накормит коня, я всё ему подмешивал и подмешивал новые порции мякины, посыпая её новой порцией муки. Приду в конюшню- гнедой стоит и не ест. Ну, надо подмесить ему новый корм. В колоде мякина, посыпанная мукой, киснет. Кладу ещё мякину, поливаю водой. Сыплю муки. Гнедой ест. Я рад, доволен. Через час-два прихожу- корм не убавляется, а от колоды несётся запах прокисшей мякины. Вот ведь незадача-то. Решил я чистить колоду. Выгребаю прокисшую мешанину. Выгреб. Надо колоду вымыть, всю протухшую воду вычерпать. Беру кружку с бочки с хорошей водой. Кстати, в Заволжье плохо с питьевой водой. Она бывает в одном-двух колодцах на селе. Из этих колодцев её привозят в бочках и употребляют при варке пищи, чая. А скотину поят из колодцев с солёной водой. Я мою колоду и кружкой черпаю из неё вонючую болтушку. Потом этой же кружкой лезу в бочку с хорошей водой. Всё вычистил в колоде, вымыл её и замесил свежий корм. Кружку поставил на бочку. Сели обедать. Подали воду к столу. Пьют, морщатся, удивляются, смотрят друг на друга и ничего не понимают. Приносят из бочки свежей воды. Но она тоже плохо пахнет. Понял, что это я испортил воду. Молчу. Отец, видя моё смущение, догадался, в чём дело. Но тоже молчит. Воду из бочки вылили, привезли свежей. Отец начал учить меня кормить лошадь.

- Ты давай ей немного. Пусть лошадь всё съест. Замеси ещё, но немного. Корм должен быть свежий. Тогда конь станет есть его охотнее.

Понимаю…начну месить и кажется, что мало. Добавляю ещё и ещё. Корм в колоде не поедается, к моему огорчению, и гнедой не жиреет, как мне хочется. Но вот однажды мы с отцом отделывали церковь. Конюшни не было, жили в сторожке, а гнедой стоял под навесом. Отец сделал колоду из жести для корму коню. И вот я замешу и уйду. Приду снова- гнедой всё съест. Колода всегда чистая. Отец сделал её маленькой, возможно, сознательно, чтобы я был поставлен перед необходимостью месть корм маленькими порциями. И вот мой гнедой стал прямо на глазах поправляться- лоснится, красивый такой! Повёл я его поить на речку, а он козелки выделывает. Отец смеётся, подшучивает надо мной. А гнедой к субботе словно вырос, похорошел. Так и вырывается из рук.

Суббота. Работаем только до обеда. Отец немного отдыхает, заканчивает работу. Мы всё убираем и собираемся ехать домой. Запрягаем гнедого. Мне хочется, чтобы конь высоко держал голову. Для этого я подтягиваю повод так, чтобы гнедой высоко держал голову. Отец видит это: «Зачем ты ему голову-то задрал?» И отпускает повод. Гнедой стоит, опустив голову. Я недоволен. Не могу так ехать. И вновь подтягиваю повод, но так, чтобы не бросалось это в глаза отцу. Не заметил, я доволен.

Садимся, мне доверено править лошадью. Отец сидит рядом по левую мою руку, дремлет. Солнце, тихо, жарко, едем по дороге между спелыми хлебами по обеим сторонам дороги. Я думаю о доме. А больше всего о матери. Как она там, здорова ли? Как я соскучился по ней. Мне ведь всего 8-10 лет. Загадываю, смотря на волнующиеся колосья спелой пшеницы. От ветра и тёплого потока воздуха нива колышется, колосья клонятся книзу, то не шелохнутся. И я загадываю, закрыв глаза: «Если колосья вниз клонятся, значит, мама умерла, если колосья не шелохнутся, то жива». Закрываю глаза, открываю- колосья стоят прямо. Я радуюсь, весело трогаю гнедого, начинаю что-нибудь петь, бойко свищу и думаю, думаю, как приеду домой, как мать нас встретит, она жива. А бывает так, что колосья клонятся книзу. Я встревожен. Сердце сжимается. Стараюсь ещё и ещё раз посмотреть на пшеницу и выхватить момент, когда она не волнуется и не клонится, колосья на какое-то мгновение замерли и не шелохнутся. «Жива, жива мама!» И вдруг по голове моей отец шлёпает ладонью: «Гляди, гляди, не видишь, что нора сусличья!» Я забылся, на дорогу не смотрю и наехал на нору. Телегу тряхнуло, отец проснулся и шлёпнул меня по макушке.

Вот, наконец, и Перекопное. Милое, дорогое моё село. Смотрю я на него, и сердце прыгает от радости, нетерпение всё больше разбирает. Я усердно погоняю гнедого. Вот знакомые дома, улицы, гумна. Вот, вот скоро и наш дом. Приехали. Как я рад, что дома! Что вышла встречать нас мама! Что всё хорошо на свете! Что завтра воскресенье, я не работаю и встречусь с друзьями! Сегодня вечером пойду на Большую улицу. Увижу своего друга Шуру Катетова, наговоримся с ним досыта.

Работая с отцом, я стал сам хорошим маляром и помощником родителю. Трудился с удовольствием, весело и легко. Жаркое степное лето. Воздух пышет огнём. Тихо, все прячутся в тень. Мы с отцом отделываем дом одного богатого мужика. Кроем железом крышу. Я смело спускаюсь на её край. Уверенно бегаю по крыше. Ловкий. Шустрый. Быстрый в работе. В ходьбе. В языке! Крыша готова, красим её в ярко зелёный или красный цвет. Обожаю тонкие малярные работы, люблю красить. Во время работы часто пою. Меня любят слушать. Отец сам не поёт, но меня с удовольствием слушает. Пою не совсем правильно, что служит всегда темой для вышучивания меня детьми сейчас. Но я пою с душой, со слезой в голосе, увлекаюсь, забываюсь, отдаюсь весь во власть песни. Пою репертуар и мещанского городского фольклора- «Маруся отравилась», «На паперти божьего храма», и народные, западавшие в душу глубоко и сильно- «Степан Разин». И сейчас я пою для себя эту героическую песню, из которой запомнил только слова «Кнут дорогу проложил…Ведут Разина на казнь…» многие песни волнуют, вызывают сладкую боль и грусть- «Не осенний мелкий дождичек…», «Во субботу день ненастный…», «Радость и печаль», «Дни нашей жизни».

Пою и перед моим мысленным взором возникают образы несчастных в жизни, в любви- «На паперти божьего храма, оборванный нищий стоял… Там пышная свадьба гуляет…» Этот молодой человек любил, но его девушка вышла замуж за богатого. Идёт свадьба, а отвергнутый молодой человек опустился, стал нищим и стоит на паперти божьего храма. И я воображаю эту картину, волнуюсь, переживаю человеческую драму и всё это передаю в песне.

Не любил я работать в родном селе. Стеснялся надевать фартук, сшитый матерью из белой бязи. Я просил скроить его глухим, с воротником. Обычно подтыкал фартук, и спереди получалась рубашка. Тяжело было вставать рано утром. Вечер-то прошляюсь на улице и только разосплюсь, отец уже будит. Ох, как не хотелось вставать! Ох, как хотелось ещё спать! Придёшь на работу, начинаешь красить или шпаклевать, или ещё что-то делать, а глаза сами по себе закрываются. Кисть выпадает из рук, и я засыпаю чутко. Вот отец идёт. Я мгновенно просыпаюсь, иду и умываюсь холодной водой. До сих пор ощущаю эту непреодолимую потребность поспать. И я, помня, как дорог сон был в молодости, всегда жалел будить своих детей и говорил матери: «Буди сама, не могу я их будить, жалко!»

Не любил олифить железо с внутренней стороны, чтобы не ржавело изнутри. Железа много. Стоит ведро с олифой. В руках у тебя пакля. Солнце нещадно печёт. От олифы идёт тяжёлый запах. Начинает болеть голова. Но надо олифить, и ты один лист за другим покрываешь маслянистой жидкостью. Меня окружают деревенские мальчишки, с интересом смотрят, как я олифлю, завидуют мне и просят:

- Дай покрасить.

- Ну, вот, ещё испортите,- солидно так отвечаю.

- Нет, не испортим, дай.

Неохотно соглашаюсь, а сам радёшенек: пусть покрасят, а я отдохну. Внутренне смеюсь и вспоминаю Тома Сойера, который тоже был в таком же, как и я положении. А вернее, я в положении Тома Сойера оказался. Раздаю мальчишкам паклю, и они начинают красить, стараясь делать это как можно лучше. А я с равнодушным видом смотрю на них и даже иногда покрикиваю, что плохо делают. Ребята стараются, но скоро им надоедает однообразная работа. Они отдают мне паклю и уходят купаться. Но и это хорошо: всё-таки листьев 20-30 проолифили.

Утро, я на крыше. Наработался уже. Скоро завтрак. Вижу, как из дома врача больницы выходят молодые ребята в белых рубашках с полотенцами через плечо. Идут купаться перед завтраком. Как я им завидовал! Какая, казалось, была огромная разница между мною, рабочим пареньком, и ими, имеющими возможность спать, сколько надо, идти купаться с полотенцем через плечо. Это полотенце мне казалось особенно большой роскошью. Вот они после завтрака пойдут в больничный сад и будут там читать, сколько там хотят. И я давал себе клятву, что буду учиться. Окончу школу, поеду в город, стану дальше учиться. И буду делать всё, как они. Только я знал, что это было не просто для меня. Но почему не помечтать? И я мечтал о другой жизни: свободной, интересной , более лёгкой, чем мой труд рабочего. Решил: буду интеллигентом!

Мы с отцом в субботу вернулись домой с работы в другом селе. Родитель сказал, что он утром поедет под Васильевку накосить травы гнедому на день. Мне очень хотелось на зорьке поехать в степь за травой.

- Папаша, возьми меня с собой косить траву,- прошу отца.

- Возьму,- соглашается он.- Разбужу, ложись пораньше спать.

Ранним утром, когда солнце уже поднялось над горизонтом, меня разбудили. Быстро вскочил, оделся. Наскоро умылся- и во двор. Отец уже запряг гнедого в телегу, ждёт меня. Поехали. До сих пор, а уже прошло более 70 лет, я помню и ощущаю утреннюю свежесть, благостную тишину раннего утра, когда даже дымка из печных труб не вьётся. Выехали за околицу села. Укатанная дорога. Степь да степь кругом. Овражки, балки, пахнет полынью, а солнце всё выше поднимается. Лошадью правит отец. Я весь отдаюсь созерцанию всегда красивой, всегда волнующей меня степи. Вдыхаю её аромат, на душе радостно, спокойно. Я живу и наслаждаюсь жизнью, всем своим существом. Вот небольшая балка, по склонам её растёт вострец- зелёный, густой, сочный. Отец косит траву. Я сгребаю её и таскаю в телегу. Отец накосил полную с краями телегу этой, такой сочной и пахучей травы. Поехали домой. Правит лошадью опять отец. Едем быстрой рысью. Гнедой спешит домой, всё бежит и бежит. Я жалею лошадей, гнедого особенно, прошу отца попридержать его, пусть отдохнёт. Отец не слушает и торопит коня. Быстро приехали домой. Задали гнедому корм и сами сели завтракать. Вот эта поездка за травой мне очень запала в душу, я её помню во всех мелочах.

Мы собираем паслёну.

В наших краях, на огородах, плантациях, позади дворов росла паслёна. Называли её поздникой, а больше- бзникой. Чёрные или матово-янтарные крупные ягоды обильно покрывали кусты паслёны. Её много росло на бахчах, на овощных плантациях. Ягоды вкусные, сладкие, сочные. Пекли с ней пироги. Очень вкусные! Пирог с поздникой всегда был самым любимым, его никогда не надоедало есть. Любовь к позднике сохранил на всю жизнь. Мне до сих пор кажется, что самая вкусная ягода- это «бзника»- паслёна- поздника. И вот на всю жизнь запомнилось, как мы- Ваня, Миша- брат старше меня на пять лет, умерший в 1909 году, и я- собираем позднику на плантации богатого мужика исполу, то есть половину ягоды отдавали хозяину. Был жаркий солнечный день, тишина. Мы собираем ягоду. Я ем и никак не могу насытиться. Но и в посуду собираю. Нарвали три ведра: полтора отдали хозяину, а полтора принесли домой. Меня за ручку вёл Миша.

Вот и всё! Кажется, ничего особенного. А вот запал в память тот день: жаркое солнце, заросли паслёны, вкус ягоды. И я ем и ем позднику, а её много, конца не вижу плантации. Мне было, наверное, в то время года четыре. До сих пор ощущаю радостное восприятие солнца, чистого воздуха, вкус паслёны, любви к жизни. Ощущение этой любви к жизни я не мог сформулировать тогда. Просто ощущал радость своего существования.

Я прощаюсь с «конями» своими.

В первый класс я пошёл раньше своих сверстников. Мне исполнилось к первому сентября семь лет и восемь месяцев. Школа начальная была рядом с нашим домом. Я всегда с любопытством наблюдал за учениками на переменах и утром, когда они шли на занятия. Всегда смотрел, как первоклассники встречали учительницу Марию Васильевну за несколько домов от школы. Всё это было мне интересно. И я завидовал ученикам: «Вот счастливчики! Учатся, в школу ходят, сумки у них есть!» Меня не хотели в этот год записывать в первый класс.

- Мал ещё,- рассуждали родители,- пусть ещё годок побегает, успеет учиться-то.

Но я твёрдо решил пойти в школу. И, никому не говоря, утром за несколько дней до начала занятий пришёл в школу к Марии Васильевне:

- Я учиться хочу!

- А сколько тебе лет?- ласково спросила учительница.

- Скоро будет восемь. Я стану стараться, запишите меня.

Видимо, это понравилось Марии Васильевне. Её заинтересовало моё горячее желание учиться. Я был симпатичным мальчиком, обращал внимание многих на себя.

Итак, я стал первоклассником. Сумка, пенал, грифельная доска давно уже припасены. Прибежал домой и сообщил матери, что меня Мария Васильевна записала в школу, завтра пойду учиться. Радости не было границ. Я почувствовал себя взрослым, большим уже: шутка ли- ученик! Надо прощаться с детством. Первая мысль о моих верных, бойких «конях»- двух палках. Нельзя уже больше на них скакать по улице с мальчишками. Нельзя устраивать обгонки с другими, хлестать кнутом провинившихся лошадей, сбившихся с бега. Ученику не положено теперь ездить на палках. Как мне было жалко лошадок, как тяжело с ними расставаться. Но надо: я ученик! И мне пришлось поставить их навечно в «конюшню» на заднике двора. Дал я им корму, постоял около них, грустно вздохнул и, опечаленный, пошёл в школу.

Кончился первый день учения. Я полный впечатлений возвращаюсь домой. И первое, что сделал, пошёл посмотреть на своих «коней». Стоят бедные- лежат обе палки у стеночки. С какой бы я сейчас радостью поездил на них, помчался бы на речку, искупал бы их. Но я ученик: нельзя. И я иду в дом. Меня ждёт мама, надо ей всё рассказать. Вот так я расстался с детским увлечением- своими бойкими «конями».

Мой друг Шура Катетов.

Не помню уже, при каких обстоятельствах мы познакомились с Шурой. Но познакомившись, остались верными, неразлучным друзьями до 1920 года- года его гибели на фронте. Шура Катетов был сыном учительницы Марии Ефимовны, рано овдовевшей и оставшейся с сыном Александром. Из села Орлов Гай она приехала в Перекопное и здесь учительствовала в начальных классах. Вышла замуж за фельдшера Уполовникова, приняла его фамилию. А Шура остался со своей- Катетов. Подружились мы с ним сразу, просто. Дружба наша была трогательно нежной и постоянной. Мы прожить друг без друга не могли и дня. Учились в одном классе, сидели за одной партой, читали одни книги. Но я впоследствии читал больше Шуры. Часто ночевал у него. Жили они в каменном домике при больнице, на втором этаже. Квартира состояла из широкого коридора, зала и спальни. Кухня была внизу, отдельно. Всё в их квартире меня поражало и наполняло чувством удивления и уважения. Это и понятно. Мы жили простой крестьянской жизнью, а здесь и стол покрывался белой скатертью, и ели каждый из своей тарелки. А у нас стол был простой, ничем не покрытый, ели все из одного большого блюда. Отчим Шуры курил папиросы. А в то время было модным не докуривать каждую из них почти на четверть. Меня это всегда удивляло и поражало. Такая манера казалась верхом аристократизма и житейской роскоши. И квартира была светлой, богатой. Не то, что наш дом с маленькими окнами, низкими потолками. Много разных украшений на комоде, на столе в спальне. Всё внушало уважение к этому дому. Но я не чувствовал себя стеснённым. Мария Ефимовна видела нашу дружбу и была рада, что у её сына такой хороший товарищ.

Дружба наша крепла. Росли мы, росла и наша привязанность. Умнели мы, и развивалась нравственно наша дружба. Она становилась всё содержательнее и духовно богаче. Настала пора любви. О своих увлечениях мы открывались, говорили о девушках, ничего не скрывая друг от друга. Мой товарищ любил Нину Бубнову- ученицу женской гимназии. Их любовь была постоянной, крепкой и верной до конца жизни Шуры. Я всё знал об их отношениях. От меня друг ничего не скрывал, как и я от него.

Наши отношения с девушками были целомудренно чистыми. Мы не позволяли себе даже задержать руку любимой в своей руке, когда прощались вечером. А какое счастье, какое волнение испытывал каждый, когда помогал своей девушке надевать коньки на катке, а потом провожал её домой. А парное катание доставляло неизъяснимую радость и прелесть чистых, целомудренных отношений, в которых не было и намёка на вульгарность. Любимая девушка являлась для нас идеальной, возвышенной и красивой во всём- в костюме, в причёске, в походке, в улыбке. Всё волновало душу, наполняло твоё существо тихой радостью любви: красивой, чистой, идеально возвышенной. Мы с Шурой говорили всё о наших девочках. О том, как мы их любили. О том, какие они хорошие, наши девочки.

Шура выглядел взрослее меня, был более смелым в своих проделках на улице. Привязанность наша друг к другу была взаимной. Дружба прошла все испытания в течение нескольких лет.

Мы, ученики высшего начального училища и интеллигенция села- учителя, приезжавшие на каникулы студены- гуляли по Большой улице села по вечерам. Это было принято, никого не стесняло. Ученики почтительно здоровались с педагогами и на правах равноправных продолжали гулять со всеми. Гуляли ребята одни и в компании с девочками, и парами. Было правило: не подсмеиваться и не иронизировать ни по поводу пар учителей и других взрослых, ни по поводу учеников. Гуляли по одному маршруту- от церкви до дома Серебряковых и обратно. Сидели на лавочках у домов и на крылечке школы, которая находилась в центре Большой улицы. Одно время по вечерам играл струнный оркестр под управлением Сергея Лапшина- мандолины, балалайки, гитары. Играли хорошо и создавали в целом атмосферу уюта, положительных эмоций, чистой радости и душевного трепета от тихого тёплого вечера, от запаха степного разнотравья, доносившегося с полей на улицы села, от того, что ты любишь, и тебя любят, от полноты жизни. По улице неслись звуки вальсов, танцев, песен. Сладкой грустью отдавались в душе «На сопках Маньчжурии», «Тоска по Родине», «Осенний сон», Оборванные струны». Я особенно любил музыку, завидовал тем, кто играл на музыкальных инструментах, мог бесконечно слушать гармонику. У меня на всю жизнь осталось это волнение от гармоники-тальянки.

Позднее я не раз слушал на концертах игру виртуозов на баяне, но ничто не вызывало во мне столько чувств, волнующих до спазмов в горле, как гармоника в лунную ночь на селе, на завалинке.

Парни и девушки из крестьян гуляли в других местах села Перекопное. Иногда группа сельских ребят доходила из озорства на Большую улицу: «А что нам сделают!» Мы их позорно выгоняли, налетали на них, лезли с кулаками, нас всегда было больше. И ребята с других улиц в драку не вступали и уходили восвояси. Ну, я тоже был активным в этой перепалке. За моей спиной- Сергей Лапшин, юноша здоровенного роста, Ваня Яковлев, тоже крепкий парень, и другие смелые ребята. Стычки с сельскими парнями у нас были, и попадаться в одиночку им было небезопасно.

И вот однажды в марте на селе проходила на базаре ярмарка. Было уже тепло, дороги размесили лошадьми и санями, и они превратились в месиво растаявшего снега с навозом. Особенно было грязно в конных рядах. Мы с Шурой Катетовым собрались поглазеть после школы на ярмарку. Пришли на базар в конные ряды и…нам навстречу два сельских парня, которых мы с другом в компании своих мальчиков задирали и прогоняли с Большой улицы. Оба юноши были здоровые, один больше другого.

- Ну, что ж, давайте теперь один на один подерёмся.

Отступать было некуда, бежать совесть не позволяла, одолеть их я, по крайней мере, не надеялся, но драться надо! И вот Шура сцепился с большим парнем, а я с тем, кто поменьше. Вот уж мы повозились! Больше дрались, валялись по месиву из снега и навоза. Надравшись, мы остановились- удовлетворённые и непобеждённые, хотя и здорово побитые и испачканные с головы до ног. Появляться в таком виде мне было нельзя: от отца крепко влетит. Мы пошли к Шуре, зная, что его мать, Мария Ефимовна, ругаться не станет и поможет нам привести себя в порядок. Так и поступили. К вечеру я явился домой, приведя себя в порядок. Отец и мать ничего не заметили. Ну, а синяки на лице- явление обычное и удивления ни у кого не вызывало: какой же мальчишка, если никогда не дрался. Нас обычно и не спрашивали даже, с кем это мы подрались. Вообще-то я ссор избегал. В драку вступал только по необходимости.

В 1918 году мы все разъехались. Шура Катетов вместе с Иваном Яковлевым, нашим товарищем, сыном смотрителя больницы, поступил в Саратовский индустриальный техникум. Я уехал в Дергачи учиться, а Шура- в Саратов. Мы разлучились. И жизнь наша пошла разными путями. Мы стали формироваться умственно и духовно в разных ситуациях и обстоятельствах. Не переписывались, потому что жизнь пошла круто на подъём, завертела и разбросала в разные стороны.

Шура учился в Саратове. Потом в родном селе стал первым комсомольцем в числе немногих других товарищей. Меня в это время уже не было в Перекопное. С июля 1919 года по 1922 год я воевал в рядах Красной Армии на Уральском фронте, в заволжских степях, на Дальнем Востоке. И после ликвидации белогвардейщины и изгнания японцев из Владивостока мы «…и на Тихом океане свой закончили поход».

Как формировалось идейно-политическое мировоззрение Шуры, кто был его «духовным» отцом на политической стезе, как он пришёл в комсомол, мне неясно. Я так и не сумел всё точно выяснить. Остаётся одно- Шура стал активным комсомольцем. В числе первых добровольцев ушёл на фронт против Врангеля в 1920 году, попал в плен во время разведки, ему грозила смерть. Ночью он взломал крышу сарая, где сидел, бежал в нижнем белье, босой. А была зима. Прибежал в одно село, постучал в избу, его пригрели и спасли. Второй раз Шура попал в плен опять как разведчик и был повешен. Так, по крайней мере, говорили в нашем селе. Подробности его смерти никто не знает. Вышла книга о первых комсомольцах Саратовской области. В ней коротко сообщается, что Шура Катетов так погиб. В областном краеведческом музее имеется его фотография вместе с дочерью кухарки Леной и братом Володей. Я имею копию этого снимка. В 1950 годах встречался с Леной, которая жила в семье Марии Ефимовны и росла вместе с Шурой. Я её, конечно, хорошо знал. Провели мы с ней вечер, она тоже вступила в комсомол в 30-з годах, а потом- в партию. Жила в Москве, работала в одном из районных отделов народного образования столицы. Лене тоже мало что известно о том, как пришёл Шура в комсомол, о его работе в РКСМ. Она плохо знала, что Иван Галицкий, брат фельдшера больницы, был членом Коммунистической партии, сколотил группу комсомольцев. Под его влиянием Шура Катетов стал комсомольцем. Ничего мне неизвестно о его настроениях того времени. Знаю только, что на фронте он был смелым бойцом и вот погиб так рано.

Всю жизнь я мучаюсь сожалением, что не смог, не сумел связаться с Шурой в те годы был оторван от него. Что мы не знали ничего друг о друге. Жили своими заботами. У каждого были свои пути, не имелось общения между нами, хотя оба мы являлись единомышленниками. Всю жизнь я думаю о нём. Кажется, что не было ни одного дня, чтобы я не вспоминал Шуру по тому или иному поводу. Как бы сложилась его жизнь? В период культа личности я думал о Шуре, что он бы погиб в эти страшные годы.

Как бы сложились наши отношения в дальнейшем? Убеждён, что моя идейная зрелость нашла бы отклик в Шуре, поскольку он был раньше меня в комсомоле и, наверное, состоял в партии. Мы, советские люди, в 30-е годы прошлого века перенесли тяжёлые испытания. Далеко не каждый сумел сохранить и свою жизнь, и свою верность партии, и свои убеждения в те трагические годы. Мне довелось всё пережить и перенести. И я не отступил в своей верности ленинской партии ни на мгновение. Ну, это будет отдельная партия для большого разговора, поскольку я был одной из жертв культа личности Сталина.

Так вот негаданно, тяжело и печально закончилась наша дружба с Шурой Катетовым, начатая в детстве, продолженная в юности и прерванная в расцвете лет. Мой земляк погиб героем-комсомольцем в первые годы революции. До конца жизни я буду помнить друга детства и юности.

Школа.

Учиться я пошёл в семь с половиной лет. А зачисляли в первый класс тогда только с восьми лет. Мария Васильевна приняла меня в виде исключения Она была тронута таким настойчивым желанием сельского паренька учиться. Без ведома родителей попросил записать меня в первый класс. Школа была рядом с домом. Что она собой представляла? Коридор, большой и широкий, в середине здания учительская и два класса. Дверь в них открывалась из коридора. Сначала преподавала одна Мария Васильевна. Затем появилась и другая учительница. Её звали Марией Ефимовной. Как потом выяснилось, это была мать моего будущего закадычного друга Шуры Катетова. Учительница Мария Васильевна вела два класса. Ребята сидели в одном классе, но в разных рядах.

Учился я охотно. Только грамота давалась с трудом. Мария Васильевна приложила много усилий, чтобы помочь мне одолеть грамоту. Я плакал, переживал тяжело и горько своё неумение научиться читать. Брат Ваня тоже учил меня грамоте. Добивался, чтобы я правильно читал. Но терпения у него не хватало возиться со мной. И он после безуспешных попыток научить меня читать ругался, махал безнадёжно рукой. Вот книга для чтения. Мы сидим с Ваней за столом.

- Читай,- говорит брат.

Я читаю- «калитки».

- Да читай хорошенько, разве здесь написано «калитки»?

Я опять читаю: «калитки».

- Тьфу, бестолковый, читай же хорошенько. И повторяет сам по слогам: «ка-лит-ка».

Слово «калитка» звучит для меня неестественно, непривычно. С малых лет знаю, что все говорят «калитки». Поэтому «калитка» не укладывается у меня в голове. И язык привычно произносит «ка-лит-ка». Ваня нервничает, ругается, называет меня дураком. И, потеряв всякую надежду добиться правильного чтения слова «калитка», встаёт и уходит. Я обескуражен и никак не пойму, в чём дело, почему «калитки» вдруг стали «калиткой». Месяца три я мучился своим отставанием в учении от других ребят. Плакал, обращался к богу, чтобы он мне помог или одолеть грамоту, или избавиться от Марии Васильевны…

Но вот- скачок. Как-то сразу я всё постиг и начал делать успехи в чтении и письме. Быстро догнал весь класс и, к радости Марии Васильевны, стал одним из лучших учеников. Начальную школу окончил круглым отличником. Особенно хорошо писал изложения, сочинения по картинкам. Любил я эти рассказы. Глубоко они западали в душу, трогали меня, вызывали в сердце волнение за жизнь персонажей этих рисунков, наполняли радостью и восторгом за благополучный конец истории.

Вот передо мной картинки- дом, комната девочки с игрушками, большая кукла и сама она- такая красивая, милая. Вот вторая картинка- дом горит. Третья- мать в отчаянии: дочь осталась в горящем здании. Четвёртая картинка- приезжают пожарные с собакой. Пятая- собака мчится в горящий дом и выносит оттуда девочку. Мама плачет от счастья. А собака вновь рвётся в дом. Все удивлены, но отпускают пса. Собака возвращается из горящего дома с огромной куклой в зубах. Все смеются, все счастливы, все рады, что девочка спасена и даже куклу собака принесла, посчитав её за другого ребёнка.

Я весь горю от волнения. Мысленно, ярко и красочно представляю всё происходящее, сам переживаю. И всё это у меня выливается в сочинении. Как правило, за него я получаю пять с плюсом. Каждый год мне вручают Похвальную грамоту. А однажды наградили и великолепной, в тогдашнем понимании, книгой за успехи в учении. Иллюстрированное издание посвящено освобождению крестьян в 1861 году. Книга квасного патриотизма расточала похвалу царю, повествовала о благодарности крестьян, облагодетельствованных государем. В ней помещены красочные рисунки царя, крестьян, слушающих Манифест об их освобождении.

В школу я ходил охотно, занимался прилежно. До сих пор помню запах чернил, письмо в тетрадях из хорошей бумаги. По окончании начальной школы меня определили в двухклассную министерскую школу. Она размещалась на церковной площади нашего села. Было в ней, кажется, четыре класса. Заведовал школой Александр Андреевич Семёнов. Это был маленький, полненький и прекрасной души человек. Он любил учеников, и мы ему платили тем же. Уважали и слушались своего заведующего. Александр Андреевич вёл уроки русского языка и один раз в неделю обучал нас переплётному делу. Благодаря ему я научился переплетать книги, что пригодилось впоследствии в жизни. Когда в 1922 году я демобилизовался из Красной Армии, то занимался переплётным делом. И таким ремеслом зарабатывал кусок хлеба. Но об этом- особый разговор.

Любили мы ходить вечером на занятия по переплётному делу. Отец давал мне две копейки. Так уж было принято. И я законно брал эти две копейки. Доходил до лавки Андреевых и покупал в ней рожок. Было такое восточное лакомство. Очень нравилось оно нам, детям, казалось вкусным. Никуда и никогда я больше эти две копейки не расходовал, кроме покупки рожков. Вот и класс, превращённый в мастерскую. Пахнет столярным клеем. Мы обрезали листы блока, клеили обложки и крышки книги, переплетали. Всё находится под руками: кастрюля с клеем, мраморная бумага и острый нож для обрезания книги. И вот конец переплётным работам. Мы всё аккуратно убираем, подметаем. И мастерская вновь становится классом.

У заведующего школой была высокая и дородная жена- Александра Порфирьевна. Она преподавала нам математику. Был у них свой дом в селе, небольшой садик, лошадь, участок земли, где они сеяли хлеб. На подворье содержалась корова, птица. Имели троих детей- двоих сыновей и дочь. Судьба их сложилась трагически. Старший сын, Леонид, страдал провалами памяти. Юноша учился в Саратовском университете, приехал домой и некоторое время преподавал нам математику в школе. Помню его хорошо- высокий, красивый, всегда серьёзный и неожиданно резкий в движениях и речи. Были моменты, когда он уже не мог работать и сидел дома. В голодный 1921 год замёрз, когда шёл в другое село, надеясь на что-нибудь выменять хлеб. Второго сына, Виктора, я хорошо знал, бывал с ним в их доме. Тоже очень рослый и красивый юноша. Виктор учился в Саратовском сельхозинституте, сошёл с ума и умер в психбольнице. Мать, Александра Порфирьевна, скончалась сразу после смерти второго сына. Осталась одна дочь. Александр Андреевич жил в её семье в Ершове. Потом он женился на Марии Васильевне, которая вновь овдовела. Но семья у них не сложилась. Александр Андреевич вновь вернулся жить к дочери и умер в преклонном возрасте.

Заведующий школой Александр Андреевич Семёнов был для нас, его учеников, непререкаемым авторитетом во всём- и в вопросах жизни, и в морали, и науки. И вот я приехал в Перекопное из Сибири студентом факультета общественных наук Иркутского университета. Был уже философски начитан. Занимался со страстью и много. Вступал в теоретические бои со студентами, не признававшими материализм. Эти споры способствовали глубокому для моего мозга изучению философии. И вот я в селе Перекопное. Это было в 1924 году. Нахожусь в школе. Вечер, собрались бывшие ученики. Среди нас Александр Андреевич. Учитель с интересом слушает воспитанников, вступает в разговор. Чтобы не прослыть человеком, отставшим от новых веяний и теорий, начинает объяснять: «материализм- это учение, по которому всё зависит от питания и еды2. Уверенно объясняет учение Александр Андреевич. Коротко и ясно!!! Я внутренне улыбаюсь. Мысленно понимаю, что в философии Александр Андреевич не силён. Но молчу, не критикую его, щажу своего бывшего учителя. Пусть будет так. Александр Андреевич- чудесный старичок, всю жизнь проживший в селе, отставших в своих взглядах, в теории. Для меня он остался одним из самых любимых учителей. И пусть он верит в то, что материализм есть учение, по которому всё определяет питание и еда.

С огромным удовольствием, большой радостью и желанием я иду в школу первого сентября. Эту радость легко понять. Я за лето наработался досыта. Устал от физического труда. Мне хочется оттолкнуться от работы, тяжёлой и ежедневной, надеть чистый костюм и беззаботно, радуясь солнцу, теплу, чудесному утру пойти в школу. Там товарищи, Шура Катетов, наши девочки. В школе увижу и свою девочку, о которой всё лето думал, приятно и сладко мечтал с ней встретиться. Я счастлив, я беззаботен, я люблю свою маму, которая собирает меня в школу. Она сама сшила мне ученическую форму. Нам, детям, мама всё шила сама. Я радуюсь утру и славлю жизнь всем своим существом.

Вот и школа, друзья. Скорее в коридор. Вон класс, в котором учится Шура Шурыгина- моя настоящая большая любовь, которую я пронёс сквозь годы школьной учёбы, Гражданской войны, первых лет студенческой жизни. С душевным трепетом смотрю в коридор, на двери класса. Шуры ещё нет. Иду на крыльцо школы. Вот сейчас она появится из этого переулка. Идёт девочка из этого переулка. Идёт девочка, которая мне дороже всех на свете, в которой всё я люблю. Люблю чисто, тихо, возвышенно! Шура в школьной форме. Коричневой платье, чёрный фартук, белый воротничок, белые манжеты на рукавах, две большие косы, гладкая причёска. В руках у неё портфель, в кармане фартука белый носовой платок, слабо надушенный. Но как я впитывал этот запах её платка, когда бывал с ней! Высокие ботинки, зашнурованные, чёрные чулки. Вот обычный в летнее время костюм Шуры, и всех вообще учениц. Идёт моя девочка. Я счастлив и не могу скрыть свою улыбку: радостную, светлую. Иду в класс: не смею с ней встречаться на крыльце. Мы очень робки, стеснительны и боимся открытого выражения своих чувств. Потом в коридоре встречаемся взглядами, тепло и ласково, нежно и счастливо переговариваемся друг с другом, молча, одними глазами. А потом я пишу ей записку. Всё невинно, очень мило и бесхитростно. У Шуры уроки окончились раньше. Она идёт домой. Вот девочка вышла из школы. Я иду на крыльцо и провожаю её взглядом. Говорю себе: «Сейчас она дойдёт до того проулка и, прежде чем скрыться в нём, оглянется». Она чувствует, что я её провожаю. Я не ошибся в своём ожидании. Дойдя до поворота в проулок, Шура оглядывается, видит меня, стоящего на крыльце школы, улыбается и уходит. Я бесконечно счастлив. Я люблю, я любим, я ощущаю жизнь, а она такая добрая ко мне во всех своих проявлениях. Оканчиваются уроки. Мы идём домой. Настроение удовлетворения школой, друзьями не покидает меня. Не хочется снимать одежду. Хочется ещё побыть в атмосфере школьной жизни, детских, юношеских радостей, любви.

Огромную роль в моём духовном росте и формировании нравственного существа сыграли книги. Я начал рано читать. Читал много. Я полюбил книги с ранних лет. При этом глубоко переживал всё и впитывал в себя содержание. В школьные годы я перечитал почти весь скромный фонд сельской библиотеки. Потом дошёл до книг из дома товарищей и сундука богача Акулова. В годы революции зажиточные люди стали дружить с беднотой. Помню, я был просто потрясён, когда увидел в доме Акуловых столько литературы. Соня, почти моя сверстница, открыла сундук, где лежали в отличных переплётах книги. Я жадно начал их просматривать. Я был несказанно счастлив, когда Соня дала мне читать Генрика Сенкевича «Огнём и мечом». Потом наступила очередь «Пана Володыевского». Я перечитал все книги, что были в сундуке.

На всю жизнь мне запомнился Григорович своей повестью «Антон Горемыка». Читал книгу и плакал, переживая все страдания героя произведения. Я просто физически ощущал и жаркое лето, и беспощадное солнце, и просёлочную дорогу, такую длинную, горестную и тяжёлую для Антона Горемыки. Вот ведь как тяжело и безрадостно живут люди. И солнце то не для всех ласковое и доброе. Для Горемыки оно иссушающее, безжалостно палящее и тоскливое. А «Подлиповцы» Решетникова меня просто ошеломили. Их тяжёлая и безрадостная жизнь потрясла. Я долго больше не мог читать. Всё ходил под впечатлением этой книги, в которой показана в художественной литературе судьба двух мужиков, так и не выбившихся из нищеты. Страшная жизнь! Я всё глубоко переживал и искал в жизни подобные примеры, но в Перекопном не находил. Не верилось, что жёсткая правда. И невольно закрадывалась мысль: а разве нельзя изменить жизнь, чтобы не было Антона Горемыки, Пилы, Сысойки? Всё это являлось только зачатком моего понимания классовых контрастов, противоречий.

Любил я Тургенева. Тяга к его произведениям сохранилась во мне до настоящего времени. Когда становится немного грустно, когда я устаю, когда я побыть один и подумать, то открываю любой том этого писателя, читаю его произведение и успокаиваюсь, прихожу в состояние уравновешенности, душевной полноты от жизни, от мысли о ней. Вот «Дворянское гнездо» Какие мысли, чувства оно дарит? До настоящего времени глубоко трогает мою душу судьба Лаврецкого, Лизы Калитиной. Щемящей болью в душе звучат и до сего времени слова Лаврецкого в эпилоге романа: «Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!» А последняя встреча Лаврецкого с Лизой в монастыре всю жизнь меня волнует до слёз… «Лаврецкий посетил этот отдалённый монастырь, куда скрылась Лиза,- увидел её. Пробираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиреной походкой монахини- и не взглянула на него: только ресницы обращённого к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё ниже наклонила она своё исхудавшее лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые чётками, ещё крепче прижимались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто знает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства…на них можно указать и пройти мимо». Произведения Тургенева «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети», «Повесть о первой любви», его рассказы и повести. Этот писатель меня волновал, заставлял думать о жизни, чувствовать красоту природы, плакать невидимыми слезами над неустроенностью людей. А поэтическое описание природы Тургеневым я считаю самым сильным, самым задушевным во всей нашей литературе. «Солнце ещё не вставало, но уже заиграл холодок, седая роса покрыла травы, и первые жаворонки звенели высоко-высоко в полусумрачной воздушной бездне, откуда как одинокий глаз смотрела крупная последняя звезда». Не могу забыть описанные им картины лета, пшеничного поля, просёлочной дороги, жаркого солнца, фигуры девушки, идущей под зонтом в свою усадьбу. Мне кажется, наша молодёжь много теряет, не читая классическую литературу девятнадцатого века.

Неизгладимое впечатление произвёл на меня Гончаров. В «Обломове» пленила Ольга Ильинская. Долгие годы считал, что это- лучший женский образ в нашей литературе. Я грезил Ольгой Ильинской, составил в своём воображении её образ. Волновала меня её любовь к Обломову. Я тяжело переживал её разрыв с ним. А «Обрыв» Гончарова до сих пор считаю шедевром русской классической литературы. Перечитывал не раз роман и его отдельные главы. Вера была наряду с Ольгой Ильинской и другими женскими образами моей любимой героиней. А какая женщина бабушка Бережкова!!! Я никак впоследствии, читая критические статьи о Гончарове, не мог согласиться, точнее, принять её, как писали тогда, в качестве помещицы-эксплуататора, охранительницы строго дворянского быта. В моём воображении это была сильная, гордая личность, беспредельно любящая своих внучек Марфиньку и Веру, женщина, пошедшая на раскрытие тайны, которую она сохраняла всю жизнь, чтобы спасти Веру.

Виктор Гюго с его «Собором Парижской богоматери», «Вечно смеющимся человеком», «1783 годом» и, наконец, «Отверженными». Произведение, потрясшее меня. На всю жизнь запомнился Жан Вальжан. Страшные картины буржуазной Франции, трагическая судьба и жизнь героя не давала мне покоя многие годы. Незабываемый друг 1930-годов Дима Свечников, рано умерший от туберкулёза, прощаясь со мной, когда я, незаслуженно оклеветанный и снятый с работы, уезжал из Московской области, обнял и сказал, трудно сдерживая слёзы: «Ты, Вася,- Жан Вальжан. Мужайся, будь, как и он, силён духом».

«Таинственный остров» Жюля Верна до сих пор считается моей любимой книгой. Произведения этого писателя пленили, оказали благотворное влияние на моё становление как личности. Я старался походить на его героев- смелых, честных, добрых, верных товарищей. «Овод» Войнич- книга, захватившая мужеством героя, его благородством, силой духа, воли, любовью к женщине. Это одна из серии книг о высоком назначении человека, о его борьбе с тёмными силами реакции была вехой в моём формировании, в росте к комсомолу, к партии.

«Андрей Кожухов» Степняка-Кравчинского заставил меня плакать, больно, тяжело страдать и переживать горе и слёзы героев романа. Я, уже в наше время, с душевным трепетом давал его читать молодым людям. И ждал, что и на них это произведение произведёт такое же впечатление. Приносили и отдавали мне книгу. Пристально смотрел в лицо, глаза читателей и…не находил в них ничего, кроме равнодушия. Я удивлялся, возмущался и перестал давать роман молодёжи. Стоит он в шкафу в ряду редких и самых любимых моих книг. Питаю слабую надежду на своих внуков. Вот бы порадовали меня, если прочли и поняли это произведение. А «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу в течение всей моей жизни является самой гуманной, самой любимой книгой, особенно нужной, полезной для детей и юношества. Диккенс с его «Оливером Твистом» не давал мне покоя многие годы. Я всё удивлялся, как много горя в жизни, как много бедности, нищеты, зла и как трудно быть честным, добрым человеком. Помню, как я познакомился с Достоевским в 13-14 лет. Взял в сельской библиотеке «Преступление и наказание» и стал читать. И страх начал проникать мне в душу, в сознание. Картины убийства ростовщицы Раскольниковым повергли меня в ужас. Я не мог спокойно спать, бредил кошмарами. У меня не хватило сил дочитать роман до конца. И я понёс его в библиотеку. Когда я поделился с заведующим своими впечатлениями о книге, тот смущённо сказал, что мне рано читать такие книги. Достоевского я перечёл уже в более зрелом возрасте и оценил силу этого гения, понял гуманизм его героев, мучился сомнениями и искал смысл жизни довольно тяжело.

Лев Николаевич Толстой поразил меня, взволновал и толкал на поиски путей самосовершенствования своими «Детством», «Юностью». Заставили о многом передумать его романы «Воскресение», «Война и мир», «Анна Каренина», и все они стали любимыми книгами. Можно сказать, что знакомство моё с русской и иностранной классической литературой пало на детские и юношеские годы.

Революцией мобилизованный и призванный.

Мне было 14 лет. Шла Первая мировая война, которую ещё называли империалистической войной с Германий 1914-1918 годов. Помню разговоры мужиков, часто приходивших к нам поговорить по-соседски, узнать политические новости. Отец выписывал газету «Копейка», иллюстрированное обозрение «Искра» и еженедельник «Родина». «Искра» состояла из фотографий людей привилегированного класса, царского дома, генералов, министров и прочих иже с ними. Много было снимков и заграничных, тоже людей господствующего класса. На отличной бумаге большого формата- размер нынешней «Правды», фотографии хорошие. По ним я в детстве узнавал о политической обстановке в России и за её пределами. Много говорили, упорно и уверенно о предательстве военного министра Сухомлинова, императрицы Александры Фёдоровны. Особенно много пересудов было о Распутине, сумевшем втереться в доверие царской семьи и ставшим всесильной фигурой. Говорили, что он конокрад, ловкий жулик, безграмотный мужик. А когда его убили, то крестьяне были этим довольны. Многие люди тогда связывали изменения в политике царского двора с убийством Распутина. Даже мы, мальчишки, чувствовали, что надвигаются какие-то большие перемены в общественной жизни России. Глухо доходили до села события в Петрограде, грозившие привести к свержению царя.

И вот 28 февраля 1917 года по старому или 12 марта по новому стилю это свершилось. Новость быстро дошла и до села Перекопное. Кто-то из мальчишек в школе сообщил, что в Петрограде свершилась революция, и царя свергли. Это известие мы встретили с восторгом и сразу же приступили к делу. Прежде всего сняли в классе большой портрет Николая II и порвали его на клочки. Потом пошли в учительскую. Там никого не было. Мы сняли портрет со стены и тоже изорвали его на мелкие кусочки. Такие смелые наши шаги не вызвали протеста и осуждения у руководителей школы. Они растерялись и не знали, как надо поступать. А мы были решительными, революционными бунтарями. Начали сговариваться идти «громить» земского начальника как лицо, уполномоченное самим царём. Заведующий школой отговаривал нас не делать этого. А потом мы узнали, что тот из Перекопное уехал. О нём больше ничего не слышали, в селе он не появлялся.

Занятия в школе не состоялись- всё бурлило, волновалось, не до учёбы было. А потом начались собрания, митинги, демонстрации. Мы, ученики школы, учёбу по существу забросили. Некогда было заниматься. Мы посещали все митинги и собрания, пели до срыва голоса «Варшавянку», «Марсельезу» и другие революционные песни- «Смело, товарищи, в ногу», «Вы жертвою пали», «Отречёмся от старого мира» и другие.

Расстановка классовых сил нам была непонятна. Мы представляли себе весь народ, все социальные группы и классы едиными. Богатеи вместе с нами ходили на митинги с красными бантами на груди. Популярны были офицеры, тоже с красными бантами, вместе со всеми певшие революционные песни и участвовавшие в демонстрациях. Потом пошли разговоры об Учредительном собрании, о выборах в него. Отец впервые для меня стал упоминать список №5- большевиков. Он говорил, что это- самая справедливая партия, потому что она за то, чтобы крестьянам отдать всю землю. Отец сам смутно разбирался в партиях и в расстановке классовых сил, но о большевиках отзывался положительно. Много говорили о социалистических революционерах. В селе имелись эсеры, которые вели активную пропаганду за свою партию, но результаты их были слабые. Они не создали эсеровской организации на селе. Большевики же, опираясь на бедноту, создали свою организацию и вели пропаганду за свою программу. Впервые я услышал имя Ленина.

Всё было ещё для меня и моих товарищей неясно о борьбе партий. Мы не видели остроты этой борьбы и восприняли революцию как всеобщее благо. Подготовка к Октябрьской революции шла где-то для нас за кулисами. Мы продолжали переживать праздник обновления- революцию. Для нас она не являлась буржуазной, а была демократической.

В этот год весной я окончил начальную школу. Дальше у нас учиться негде было: надо куда-то ехать. Решили меня и брата Ваню, вернувшегося домой и сменившего офицерскую форму на штатскую одежду, отправить учиться в село Дергачи. Там жила наша старшая сестра Настя. Муж её, Саша, работал в какой-то канцелярии. В Дергачах было реальное училище. Вот в него мы с Ваней и поступили. Я – в пятый класс, а брат- в старший, в последний. Простился я с Перекопным, с друзьями. Как-то внутренне я возмужал, повзрослел. Шура Катетов уехал в Саратов учиться. В нашей дружбе ничего не изменилось, но уже не было той детской близости и привязанности в отношениях, когда я безутешно плакал после того, как нас рассадили с Шурой за разные парты. У него уже были свои интересы и товарищи в Саратове, у меня- в Дергачах. Я продолжал его любить, ревновать к другим мальчишкам, с которыми он дружил, но это уже не было так трепетно, мы не переписывались с ним, не встречались целую зиму.

С Шурой Шурыгиной тоже отношения у меня изменились. Я уехал из Перекопного, она тоже покинула село. Мы не переписывались и с ней. К концу учения, когда все разъехались, как-то в наших с ней отношениях наступил холод. Она начала от меня отходить, смущать не вызванными с моей стороны, непонятными поступками, капризами. Уехала, не порадовав меня ни признанием своим в любви, ни обещанием любить меня и в разлуке. Я всё это воспринял без больших переживаний и продолжал любить Шуру. Но боли не испытывал от того, что мы разъехались. В наших чувствах наступило что-то новое. У меня, по крайней мере, они к ней сохранились, но утратили трепетность ожидания встречи, записки. В своих отношениях к ней как-то повзрослел, посерьёзнел.

Учебный год в Дергачах 1918-1919 года прошёл быстро и бесполезно. Нам задавали уроки, которые мы не учили. Нас спрашивали- мы не отвечали. Нам ставили двойки- мы не огорчались. Учителя махнули на нас рукой и представили нам полную свободу. Мы приходили в училище к 9 утра. Уроки проходили без пользы. Уходили домой, обедали и снова в училище. Вот тут было интересно. В большом зале реального училища мы устраивали буйные игры, затевали возню, играли в чехарду, проводили кулачные полюбовные схватки. Всё дрожало, ревело, гремело, пыль стояла столбом. Иногда показывался из своей квартиры при училище заведующий- старичок в современной тужурке, он смущённо смотрел на нас и тихо уходил, чувствуя своё бессилие приостановить шабаш. Потом мы шумные игры сменили танцами. В зале стояло пианино, хорошо на ним играл студент Ларин. Вот мы и танцевали до темноты. Ламп не было. Потом мы шли домой, когда уже совсем становилось темно. Много читал я, но книги были уже другие- приключенческие, авантюрного жанра, захватывающая дешёвка, детектив вроде «Картуша». Помню, Ваня старался осмеять увлечение этой литературой, стыдил меня. Но я был захвачен страшными приключениями, и до меня не доходили его язвительные замечания о пустоте этих книг. В конце концов, Ваня махнул на меня рукой как на безнадёжно пустого человека. Комсомола в школе, да и в селе, не было. Никто с нами не работал по идейно-политическому воспитанию. Началась Гражданская война, но она проходила где-то далеко. Время посуровело, от романтической восторженности первых месяцев февральской революции ничего не осталось. Мы продолжали по инерции принимать революцию, но уже октябрьскую, глубоко не вникая в существо социалистической революции, плохо разбираясь в политике. Но Ленина уже считали вождём. Его авторитет был непререкаем. Всё, что происходило в жизни, мы принимали, как необходимость. Но сами ещё не созрели для активной сознательной борьбы за идеалы социалистической революции.

Кончился учебный год. Наступила весна 1919 года. Я приехал домой. Шура Катетов в Саратове, Шура Шурыгина в Иванове. Я её не забыл, продолжал любить. Но не мог увидеть, не знал о её отношении ко мне, переживал всё это больно и сладко.

И вот я неожиданно уехал на фронт. Уральские казаки восстали против Советской власти. Прославленный герой Гражданской войны В.И.Чапаев вёл с ними ожесточённую борьбу. Война проходила уже не где-то далеко от нас, а вблизи- в Новоузенске, Александров-Гае, Пугачёве, уральских степях. Положение на фронте было тяжёлое. Белое казачество наступало, грозило соединиться с белочехами, с Колчаком и захватить Саратов. Время было тревожное, боевое. О подвигах В.И.Чапаева ходили легенды. Я уже повзрослел, многое стал понимать. И меня стало охватывать чувство романтизма боевой жизни. Я уже начал мечтать о своём участии с борьбе с белогвардейцами. Но как, когда? Ничего неясно для меня. И вот в июне 1919 года, когда уральские казаки захватили Пугачёв и продвигались по железнодорожной ветке к Саратову, объявили мобилизацию конных подвод в нашем селе для отправки на уральский фронт. Было призвано 45 человек. Я под мобилизацию не попадал, но попросился ехать за соседа. Тот дал мне лошадь с телегой. Отец меня не отговаривал. Так я стал одним из обозников, поехавших на фронт на уральский фронт.

Еду добровольцем на Уральский фронт.

Это было 16 июня 1919 года, на второй день Троицы. Поехал я, ни с кем из друзей не попрощавшись. Некогда было. Всё прошло быстро, в один день. Поехали 45 человек. Были среди нас и пожилые мужчины, не подпавшие под мобилизацию, и несколько парней моего возраста. Лето, жаркое солнце, степная дорога, пыль и пыль. Ехать до воинской части, куда нас направили, сто километров. Прощание с матерью, отцом было лёгкое: скоро вернусь, приеду! Я ему помахал рукой, прокричал, что еду на фронт. И подстегнул лошадь, чтобы не отстать от своих товарищей. Не думал тогда, что моя поездка закончится пленом и тяжёлым испытанием. Из 45 односельчан, мобилизованных на фронт, в живых остались и вернулись домой в разное время только трое, в том числе, и я.

Ехали через село Дергачи, в котором жила родная сестра Настя. Я завернул к ней. Скороговоркой сказал, что еду на фронт к Уральску. Что я не один. Нас, обозников, 45 человек. Сколько там пробуду, не знаю. Наскоро поел и легко, бездумно, всё ещё находясь во власти ожидания романтики фронтовой жизни, новизны боевой обстановки, опасности и трудностей, простился с Настей и погнал лошадь, чтобы не отстать от уехавших вперёд товарищей. Догнал их уже за селом. Конечный наш пункт- станция Шипово. Это на полпути к Уральску- центру казачества. От Дергачей было километров 80, наверное. Да и до этого села от Перекопного- 50 километров. С любопытством смотрел я на заволжские степи. Чем дальше к Уральску, к Казахстану, тем заметнее становилась разница в природе. Наши степи хороши своим необъяснимым очарованием безбрежности, золотом пшеничного моря, весенним буйством тюльпанов, которым, кажется, нет ни конца, ни края. А здесь всё чаще встречаются холмы с выступающими на поверхность меловыми отложениями, серебром отливает ковыльная степь. Солнце нещадно палит, дорога твёрдая, нигде нет ни кустика, ни деревца, на десятки вёрст- ни одного села. Безлюдье, безводье, бесконечные унылые степи. Рядом населённые пункты жмутся к железной дороге Уральск- Саратов.

Без приключений, наконец, доехали до фронтовой полосы. Наши краевые части занимали Семиглавый Мар и Шипово-Деркул. Оборону держала 22-я дивизия, часть которой находилась в осаждённом Уральске. На станции Шипово располагались 197 и 198 полки, потом подошли сюда другие воинские части, в их числе 1-й Саратовский полк, в который мы и были включены. Полк входил в состав Саратовской бригады. К этому времени положение на фронте было очень тяжёлое- казаки успешно наступали. Окрылённые своими успехами, они заняли Николаевск (ныне город Пугачёв), сосредоточили большие силы на линии Дергачи-Шипово. Здесь находились красные войска, отступившие от Пугачёва и Уральска. Положение было тяжёлое, не хватало продовольствия, боевого снаряжения. Казаки непрерывно атаковали Шипово, вели артиллерийский обстрел наших позиций. Обстановка обострялась. Мы, обозники, без устали подвозили снаряжение. У меня порвались в лоскуты ботинки. Начались дожди, на дорогах грязь, а я- босиком. Меня заметил комиссар полка, не помню его фамилию. Он отдал распоряжение, и я получил со склада отличные новые сапоги. Здорово получилось- у меня сапоги, о которых я и не мечтал.

В плену у белоказаков.

Налёты казаков на Шипово были почти ежедневными. Помню, 19 июня белоказаки ворвались на его окраину. Вот они. Мне хорошо видны их конные ряды. Я не трушу: почему-то был уверен, что красные части отразят налёт. Тяжелее переносил орудийный и пулемётный обстрел. Никак не мог привыкнуть к противному свисту пуль. Никак не мог заставить себя не кланяться летящему снаряду. «Вот сейчас будет выстрел из пушки, над головой пронесётся снаряд, я не спрячу голову в окопе». Выстрел раздался,- сначала дымок появился, потом звук и грозный полёт снаряда- я невольно прячу голову. Успокаиваю себя тем, что со временем привыкну. Страшно было слышать, как ржут раненые лошади. Сколько в этом ржании боли! Животных было жалко, но помочь им я ничем не мог. После их пристреливали.

Настроение было тревожное. Боялся не только смерти. Это как-то не вязалось в моём сознании. «Как это я буду убит, а мама, отец, братья, товарищи, Шура?» Я боялся плена. О жестокости казаков говорили много. Страшно попасть в их руки, хотя и считался только обозником, даже носил военной формы. Все односельцы, приехавшие со мной на фронт, были удручены, напуганы ожесточёнными боями и ожидали самого худшего- плена: не сумели во время боя выбраться за линию фронта. Да и дисциплина нас связывала. Мы являлись частью полка и должны были разделить его участь. И вот в июне 1919 года произошло самое страшное. Белоказаки, собрав силы, атаковали Шипово. Бой был ожесточённый. Началось отступление наших частей. Мы, обозники, заметались, не зная, что предпринять. Однако нашего товарища ранило в грудь. Он упал, и мы его еле затащили в разбитую халупу. Мой товарищ, Янька Чернисов, был ранен в ногу и заполз тоже в эту избушку. Началась паника, беспорядочное отступление. Ничего не поймёшь и не знаешь, что делать. Я выбежал наружу с намерением запрячь лошадь и попытаться как-нибудь вырваться из этого пекла. Но меня оглушила стрельба, пули щёлкали, издавая противный звук. Стало уже светать, и я отчётливо увидел казаков с белыми повязками на фуражках и рыжими бородами. Они вели наступление и вот-вот сейчас доберутся до нас. Я бросился в избушку. Все наши обозники сбились в кучу в одном углу строения (изба была без окон и крыши), как куча-мала. Я просто постеснялся забиться в этот угол. Да ещё наш один односельчанин, уже пожилой мужик, спокойно сидел на полу и курил. Боялся я? Конечно. Но сумел преодолеть эту боязнь и не впасть в панику. Только грудь защитил кошмой и подушкой, которые у меня были. «Вот и конец!»- пронеслась мысль.- И ничего я сделать не могу». Никто из моих односельчан не старался бежать, спасаться. Все держались друг друга. И я не мог преодолеть это чувство боязни остаться одному без своих товарищей-односельчан. Да и не понимал, куда бежать, что надо делать. Но мысль о том, что лошадь бросать не надо, меня всё время не покидала. А тут ещё мой сосед Янька Чернисов, ранен в ногу, стонет, в глазах тревога, боязнь остаться без нас. Я решил его не бросать. Эта мысль пришла без всяких сомнений. А как же иначе, разве можно бросать товарища!

Вот и притаились мы в стенах разрушенной халупы, ожидая своей участи. Что с нами будет? До этого мы ещё узнали, что с попавшими в плен красноармейцами обращаются зверские старые, фанатичные в своей реакционности казаки. Пленных секут плетьми, расстреливают, рубят шашками. Молодые казаки к пленным относятся терпимо и жестокость не проявляют. Мы, обозники, кустарно мобилизованные,- все в штатской одежде. У меня только сапоги военного образца, которые выдал комиссар полка, увидев на ногах совершено разбитые ботинки. Ведь как было? Развозил снаряды, ящики патронов, работал на совесть. Вот меня комиссар полка и приметил. Не будь моего плена, я бы в боевую жизнь полка и нашёл бы своё место в этой части. Но всё получилось по-другому. Вот и казаки побежали к нашей халупе.

- Кто есть, выходи!- раздался окрик казака. В халупе молчание, никто из нас не отзывался. Раздался залп из винтовок по избе, пули защёлкали по стенам. Подождём выходить. Бой продолжился, стрельба уже шла впереди нас. Мы уже в тылу у белых. Куча-мала из людей начала распадаться. Односельцы встают, опасливо смотрят на окна, на дверь.

- Смотрите, к старым казакам не выходите. Как появится молодой, то идите,- предупредил один из обозников.

- Вася, ты первый выходи, у тебя платок есть.

Молча соглашаюсь. Буду выходить первым. У меня платочек есть. Кому-то надо выходит на встречу с казаками, нашим врагам, навстречу неизвестности, возможно, и быстрой смерти. Я смотрю в дверь, приготовившись идти первым при появлении молодого казака. Бой стал постепенно стихать. Развязка близка: что будет с нами? Один идёт в сторону нашей халупы. Я быстро выхожу. В руках у меня белый платочек. Я им машу, иду навстречу к казаку. Страха уже нет, переборол его. Выхожу представителем своих товарищей, которых должен защитить, обезопасить. Вот мы сошлись- я и казак-белогвардеец.

- Я не один, нас 45 человек. Мы обозники, кустарно мобилизованные. Вот наши повозки и лошади.

Казак оглядывает меня быстрым взглядом, задерживается на сапогах и приказывает: «Снимай сапоги!» Я снимаю сапоги. Казак берёт их и кладёт в свою сумку. «Деньги есть?» Вынимаю кошелёк, открываю его и показываю керенку достоинством в каких-то рублях и медный царский пятак. Как он у меня оказался, не пойму. Казак на керенку не обратил внимания, а пятак взял. При этом спросил меня: «Где остальные люди?»

Мы пошли к избушке. Обозники наблюдали, как я разговаривал с белым казаком. Видели они, как тот отнял у меня сапоги, но я остался жив. Это их приободрило. Подошли к избе. Наши стали из её выходить, всё ещё опасаясь расправы. Казак проверил у всех, чем можно попользоваться. Но никого больше не разул и не раздел, один я остался босиком.

Бой стих. Начали появляться казаки. Скакали всадники. Вот два казака на конях гонят двух красноармейцев, секут их плетьми, а они бегут и защищают руками головы. Сердце больно сжалось от жалости к бойцам, от тяжёлого предчувствия своей участи. Как с нами поступят? И вот в эту тяжёлую минуту к нам подскакал на сером коне белогвардейский офицер. Осадил своего коня и что-то сказал казаку, стоящему около нас. И вдруг из наших рядов раздался отчаянный, тоскливый крик: «Петька!» И к всаднику бросился один из обозников, уже пожилой мужчина. Решетников. Подбежал к офицеру, припал к седлу и зарыдал тяжело и надрывно: «Петька! Петька!» Это был его, Решетникова, двоюродный брат, сын богатого хуторянина, ушедшего к белым, у которых он стал офицером. А его двоюродный брат, наш односелец, был мобилизован в обоз и попал в плен. «Брат пошёл на брата, отец на сына, сын на отца». Такова логика борьбы, так проходило размежевание классовых сил и образование двух лагерей. Сцена была тяжёлая, драматичная. Наши тайком утирали слёзы. И у меня появились слёзы на глазах, которые я стыдливо вытирал. Петька сошёл с коня и обнял брата. Мы облегчённо вздохнули- защитит нас от расправы казаков. Он поговорил с братом, расспросил его о нас. Тот заверил его в том, что все мы мобилизованы и поэтому хотим одного- домой. Петька обратился к нам с предложением вступить в ряды белого казачества:

- Всех примут- красным скоро конец. Доблестная белая армия наступает на всех фронтах, на помощь ей пришли союзники- Англия, Франция, Япония, США и другие государства. Поступайте в наши ряды, под моим командованием будете.

Мы молчим. Потом раздались робкие просьбы:

- Нам бы домой, перейти линию фронта помогите!

Петька обижен нашим отказом, но настаивать не стал и помочь перейти линию фронта отказался. Он передал нас в комендантскую команду под начальством молоденького офицера. Что-то ему сказал, простился с Решетниковым и уехал.

Забегая вперёд, скажу, что брату-то своему он всё же помог уйти домой через линию фронта. Из 45 человек, попавших тогда в плен, в живых остались: Решетников, двоюродный брат белого офицера, Сорокин, мой сосед, и я. Всего трое из 45 человек, выехавших из села Перекопное на второй день Троицы, 16 июня 1919 года. Остальные погибли, очевидно, от тифа, голода или от пуль своих же бойцов Красной Армии. Пленных обозников использовали на подвозке патронов, снарядов на фронт, и мы попадали под обстрел своих же бойцов.