Знаменитые личности в мире искусства.

Тема: «Мистическое и сказочное в творчестве

М.А. Врубеля и В.М. Васнецова».

Форма проведения: Тематический вечер «Пять минут с искусством».

Оборудование: компьютер, проектор, аудио записи, видео материалы «Художник в Третьяковской галереи М.А. Врубель и В.М. Васнецов».

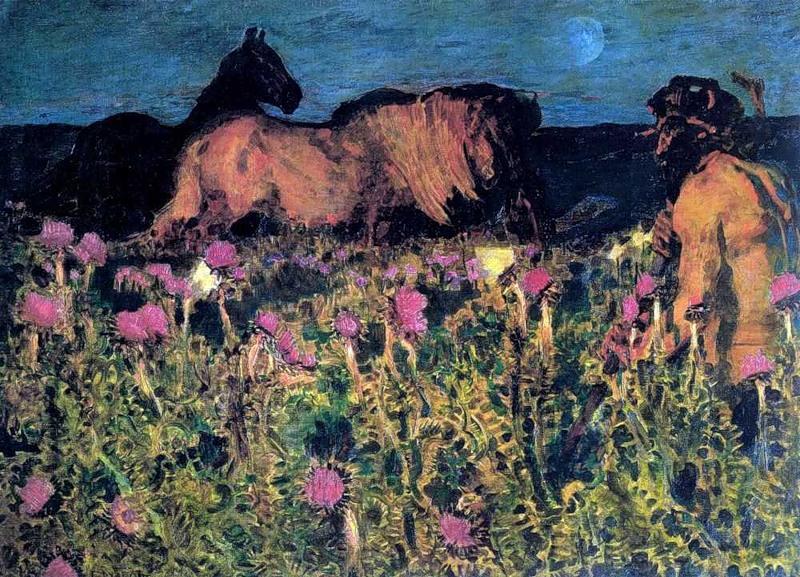

Оформление стенда: иллюстрации «Демон», «Пан», «Царевна Лебедь», «К ночи», « Прощание царя морского с царевной Волховой» - М.А.Врубель.

«Богатыри», «Баба-Яга», «Иван-царевич на Сером волке», «Кощей Бессмертный», «Снегурочка», «На ковре - самолете», «Царевна – лягушка» и др.- В.М. Васнецов.

Музыкальное сопровождение: П.И. Чайковский «Детский альбом» - «Зимнее утро», «Баба Яга»; Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане» - Царевна Лебедь, опера «Снегурочка». «Богатырская» симфония А.П. Бородин.

Методы:

Словесные: рассказ, беседа.

Наглядные: иллюстрации, демонстрации.

Откуда к нам пришла сказка? Почему многие столетия взрослые рассказывают детям сказки, а дети их с упоением слушают…? Так ведь это же интересно – слушать сказки – ответят все, не задумываясь. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» - вспоминаются пушкинские строки.

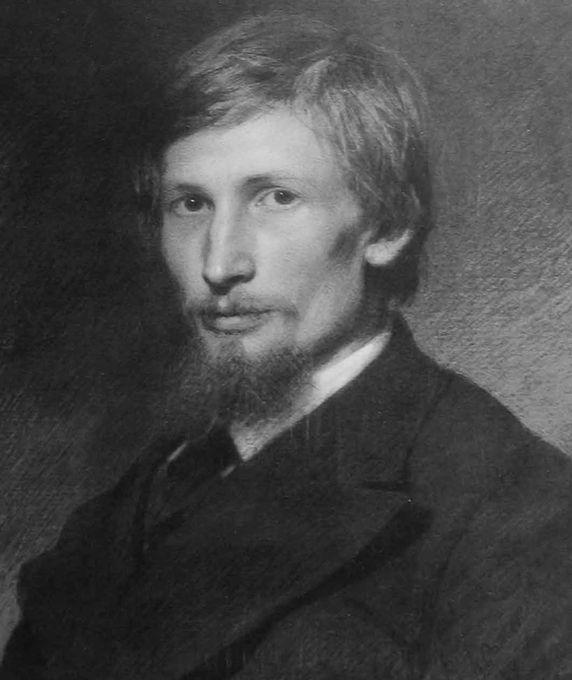

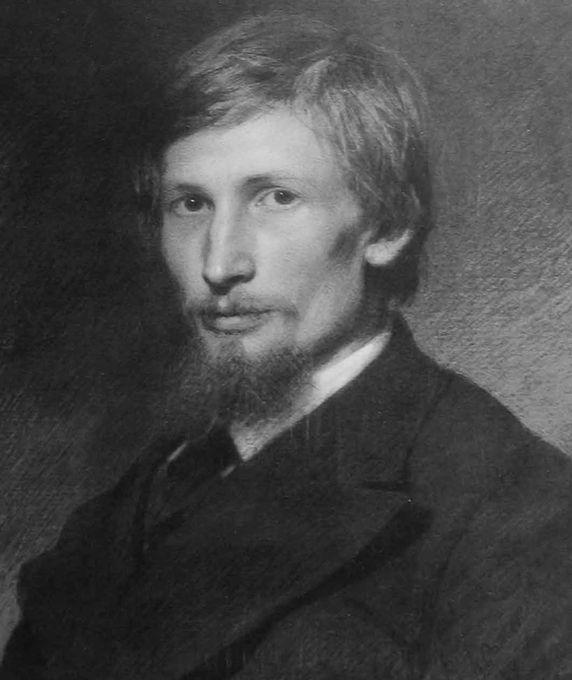

Безусловно, главное в искусстве – незаурядная личность творца. Художники Михаил Александрович Врубель и Виктор Михайлович Васнецов откроют нам дверь в чудесную страну красок.

И так, добро пожаловать в сказку.

Виктор Васнецов – проникновенный сказочник, оживший «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», создатель фресок, поэтической «Аленушки», былинных «Богатырей».

Виктор Михайлович Васнецов прожил большую, красивую и многотрудную жизнь. Один из самых знаменитых русских художников XIX века, он знал восторженное преклонение и холодно-сдержанное, до полного неприятия, отношение к своему творчеству, огромный успех и резкую критику своих работ.

Его называли "истинным богатырем русской живописи". Это определение родилось не только благодаря образной связи с "богатырской" темой его живописи, но благодаря осознанию современниками значительности личности художника, пониманию его роли как родоначальника нового, "национального" направления в русском искусстве. Значение творчества Васнецова не только в том, что он первым среди живописцев обратился к былинно-сказочным сюжетам. Хотя именно этот Васнецов - автор "Алёнушки", "Богатырей", "Ивана-Царевича на Сером Волке", широко репродуцируемых в течение многих лет огромными тиражами в школьных учебниках, на календарях, конфетных коробках, - вошел в массовое сознание, заслонив истинное лицо художника.

Васнецов был одним из первых мастеров русской живописи, кому стали тесны рамки станковой картины и кто "обратился к украшению жизни", взялся за самые разнообразные области искусства - театральную декорацию, архитектуру, прикладное искусство и иллюстрацию, что было в то время для многих необъяснимо и воспринималось как "разменивание таланта". Таким путем Васнецов пришел к решению принципиально новых задач, центральной из которых была задача создания единого, охватывающего разные виды искусства, стиля, основанного на национальных традициях. Впоследствии он говорил: "Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах, статуях и вообще каком бы то ни было произведении искусства - образа, звука, слова - в сказках, песне, былине, драме и прочем сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим". Именно поэтому художник в своем творчестве обращался к уже найденным в русском фольклоре, древнерусском искусстве и архитектуре способам выражения, прежде всего к образной системе русского искусства, а затем и к его стилистике.

Входя в дом с улицы, художник восклицал: «Сколько я чудес видел!» И кто знает, может быть, и в самом деле эти чудеса существовали? Или с улыбкой сообщал: «Хочу полетать по белу свету». Наверное, мечтал стать Иваном-царевичем, парящим на волшебном ковре-самолете.

Поэтическая душа Виктора Васнецова звала к сказке. Вот и написал он семь полотен на сказочные темы: «Баба-Яга», «Кощей Бессмертный», «Царевна-Лягушка», «Царевна Несмеяна», «Сивка-бурка», «Ковер-самолет».

С удовольствием он иллюстрировал народные сказки: в каждом доме живут его герои: зловещая Баба Яга, романтичный путешественник Иван-царевич, кони с гривами, похожими на струи воды.

(Звучит симфония Александра Порфирьевича Бородина - «Богатырская».)

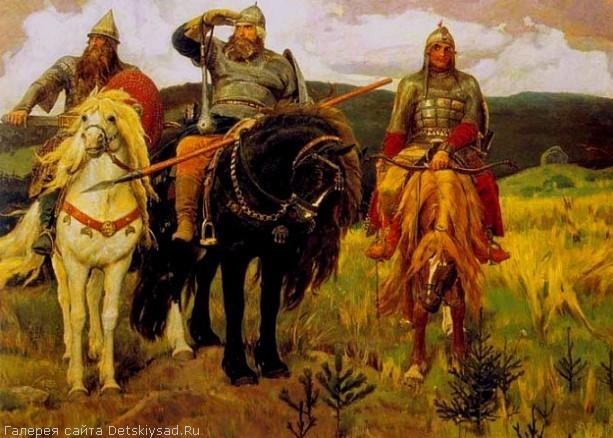

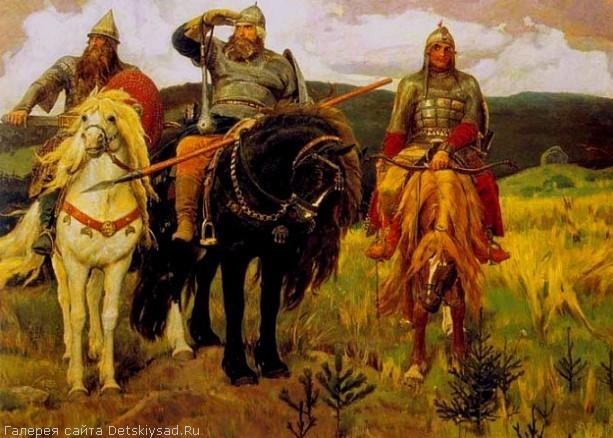

«Богатыри» - самая знаменитая картина Васнецова. Еще в студенческие годы увлекся художник былинами, протяжными и неторопливыми, как дорога и степи. Представлялось юноше, как ковыль шумит под ветром, соколы парят в синем небе, раздается глухой конский топот, по осиному звенит стрела, пущенная из натянутого лука.

Не туман в поле поднимается,

Не снега в поле белеют,

Едет Илья Муромец по русской степи…

Слова былины ласковые, похожие на задушевные песни его детства.

Илья Муромец на черном коне – центральная фигура. Степенно, неторопливо всматривается он в даль из-под руки. На поднятой к глазам руке висит палица с колючими шипами, острое копье на красном древке лежит поперек спины коня, видны стрелы в колчане. На коне Илья сидит уверенно, свободно – полжизни он провел в седле.

Добрыня Никитич – знатного рода, он одет и вооружен по-княжески. Поверх тонкой кольчуги пластинчатая броня. На груди золотая цепь, широкий крест виднеется из-под густой бороды. И красный щит и ножны тоже нарядно украшены. Во всем облике богатыря выражена совершенная древнерусская красота.

Алеша Попович моложе своих товарищей. Сидит богатырь на коне, расслабившись. Но одной рукой наготове держит лук со стрелами, а другой, опущенной, - плетку, чтобы мигом подстегнуть коня. А за спиной его гусли, прихватил их удалой молодец даже на богатырский выезд.

На границе степи и леса стоят богатыри. Прекрасны, суровы, необъятны просторы Родины. Величественна, тревожна природа в минуту опасности. Движениям богатырей, развевающимся на ветру конским гривам, вторит желтый ковыль, очертания зеленых холмов повторяют силуэты богатырских фигур. В бескрайнем небе клубятся белые тяжелые облака. Хищная птица, парящая над кромкой степи, и серые могильники напоминают о прошлых битвах.

«Человек – важнейшее существо на земле, - рассуждает художник, - он неизбежно и могущественно влияет на земную жизнь, но в какую сторону повлияет – в добрую или злую – зависит от его нравственного и духовного состояния. Только победа добра в человеке приведет к тому, что не будет он нападать и разрушать».

Не случайно в сказках всегда торжествует добро. Ведь это мечта всех людей на земле. Он, художник, тоже может правду о добре и зле выразить в сказке. Ему не представляет труда вообразить и Бабу Ягу на помеле, и Кощея Бессмертного, или, плывущих в тихом небе, Ивана-царевича с Еленой Прекрасной.

А Кощей и Баба Яга – это и есть зло мира. Народ назвал зло этими именами.

(Звучит «Баба Яга» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковский.)

До чего же отвратительна Баба Яга, мчащаяся в ступе по лесу! Восходящий месяц озаряет призрачным светом мрачную чащобу, сквозь которую над болотом несется в ступе ведьма. Кажется, мы слышим скрежет зубов Бабы Яги и зловещее уханье филина, чьи крылья повторяют очертания ее развевающегося одеяния. Белое пятно рубашки Иванушки пронзительно светится. Он будто взывает о помощи, неужели его крика никто не услышит?

А вот Кощей в подземелье. Тот же костистый крючковатый нос и беззубый выпавший рот, что у Бабы Яги. Кажется, нет выхода из его подземелья прекрасной царевне. Кощей, словно сетью, опутывает царевну обещаниями и угрозами. Но на лице красавицы нет испуга. Она бледна, но тверда и непреклонна. Кажется, что именно от ее кораллового с золотом одеяния, а не от сверкающих монет в сундуках Кощея в подземелье становится светлее. Отвратительный и безжалостный дух зла бессилен перед чистотой, перед светом красоты. Даже мрачные подвалы его владений озарены лучами сказочного красного солнышка – оно на росписи стен возле красы ненаглядной.

Дарование Васнецова проявилось в оформлении спектакля «Снегурочка» по одноимённой пьесе великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Художественную часть постановки взял на себя Виктор Михайлович – вот когда развернул он во всю ширь свои таланты. Живописец проникся поэзией дивной сказки, прочувствовал её русский дух. Илья Ефимович Репин писал: «Васнецов сделал для костюмов рисунки, он сделал такие великолепные типы – восторг!!!» Так для Васнецова «Снегурочка» стала не только самым задушевным его произведением, но и открытием нового направления в русском театрально-декорационном искусстве. В 1885 году была поставлена опера Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка», оформлением которой тоже занимался Васнецов.

На вопрос, откуда Васнецов брал такие чудесные краски, художник отвечал: «…От народных гуляний в Вятке, в Москве, на Девичьем поле, от переливчатой игры жемчугов, бисера, цветных каменьев на кокошниках, телогрейках, шубках и прочем женском одеянии, которое видел у себя на родине, и которыми ещё была переполнена Москва восьмидесятых годов!». В театральных работах мастера - поэзия русской природы, народного творчества, поэтическая правда.

Спустя годы, Васнецов вновь обращается к образу загадочной «ледяной девушки». В 1899 году живописец создаёт одноимённую картину. «Искусство рождается в молчании, оно требует долгой, одиноко и трудной работы», - утверждал Виктор Михайлович. В светлом состоянии в счастливой тишине своей мастерской он написал чудесное произведение Снегурочка.

…Лунная зимняя ночь, мерцают звёзды; тёмный лес, вдалеке домики с заснеженными крышами… Зритель, глядя на картину, попадает в волшебную страну берендеев. По пьесе Островского Снегурочка родилась в дремучем морозном лесу. Она – холодное дитя Мороза и Весны. Васнецов увидел её одиноко идущей по заснеженному лесу к людям.

«Женский образ возвышается до божественного звучания, в нём переплетаются небесное и земное…» (Н. А. Ярославцева). Сказочная героиня в интерпретации Васнецова – это не просто идеальный женский образ, а выражение мечты о прекрасном. Снегурочка, как и другие женские персонажи, пленительна своим очарованием. Моделью для неё выступила дочь Мамонтова Сашенька. Он нашёл сходства и выразил их через позу и общее настроение. И в Сашеньке, и в Снегурочке мастер видел образ «чистой заснеженной России».

Автору Снегурочки удалось слить в высоком единстве свое видение далёкой сказочной страны и непосредственные наблюдения деревенской жизни, сомкнуть языческую древность и современное народное творчество. Васнецов и Римский-Корсаков пережили радость встречи с мудрой прелестью сказки, с древними образами, ярко воссоздав их каждый в своём искусстве.

Только человек, беззаветно влюблённый в родную старину, глубоко понимающий её особенную, своеобразную прелесть, мог снова открыть закон древнерусской красоты. Васнецов первым в культуре второй половины 19 века пластически сформулировал тезис об идеальности человеческого бытия, расцветающего в атмосфере искусства и в согласии с миром природным.

Поэт-художник, певец далёкого эпоса, Васнецов, стал основоположником русского реалистического театрально-декорационного искусства, которое уже позже в 20 столетии, завоевало мировую славу.

А сейчас давайте перенесемся в залы Третьяковской галереи и еще раз посмотрим на картины Виктора Васнецова.

(Просмотр видео: «Художник в Третьяковской галереи - Виктор Васнецов».)

Каждый народ интересен по- своему. У каждого свой характер, свой темперамент, свои обычаи и своя история. Виктор Михайлович Васнецов хотел понять национальный характер. Хотел выразить в своих сказочных произведениях лучшие черты своего народа.

«Спящая Царевна».

«Царевна – Лягушка».

«Сирин и Алконост».

«Царевна – Несмеяна». «Иван Царевич на сером волке».

«Ковер – самолет».

Еще одним русским художником сказочником был

Михаил Александрович Врубель.

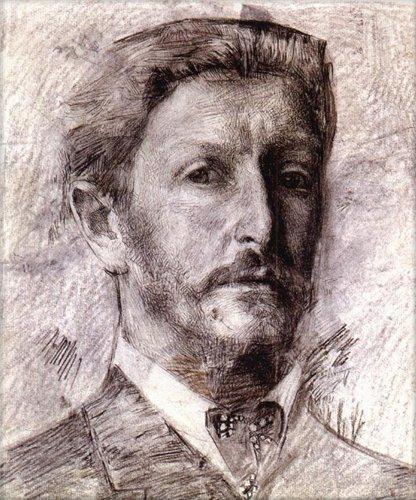

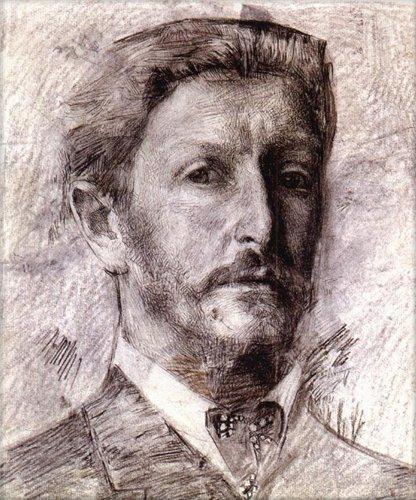

Имя Михаила Врубеля окружено легендами, которые начали складываться еще при его жизни. Его образ полностью соответствует романтическим представлениям: художник, одержимый Демоном, живущий только ради творчества, и как расплата за это, - одиночество, безумие и гибель.

Говоря о Врубеле, обычно в первую очередь вспоминают «Демона» - центральный образ его искусства. Образ Демона сопутствовал Врубелю всю его творческую жизнь. До Михаила Александровича, пожалуй, ни один художник не мечтал сострадательно изобразить Демона, изгнанного за грехи из Божьего царства.

По своей мистичности, фантастичности, по своей зловещей и волшебной гамме красок картина «Демон сидящий» - несомненно, одно из самых поэтичных произведений в русской живописи.

В «Демоне сидящем» - исполине с могучим телом – видится и бессилие усталого опустошенного человека. В голове Демона, с запавшими глазами и губами, словно сожженными внутренним огнем, - безмерное страдание, муки одиночества.

Это символическое иносказание поэта, ищущего красоту не в реальной действительности, а в мире фантастических образов.

… В пространстве синего эфира

Один из ангелов святых

Летел на крыльях золотых,

И душу грешную от мира

Он нес в объятиях своих.

И сладкой речью упованья

Ее сомненья разгонял,

И след проступка и страданья

С нее слезами он смывал.

Издалека уж звуки рая

К ним доносилися – как вдруг,

Свободный путь пересекая,

Взвился из бездны адский дух.

Он был могущ, как вихорь шумный,

Блистал, как молнии струя.

И гордо в дерзости безумной

Он говорит: «Она моя!»…

…И Ангел строгими очами

На искусителя взглянул

И, радостно взмахнув крылами,

В сиянье неба потонул.

И проклял Демон побежденный

Мечты безумные свои,

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!

М.Ю.Лермонтов «Демон». (Отрывок.)

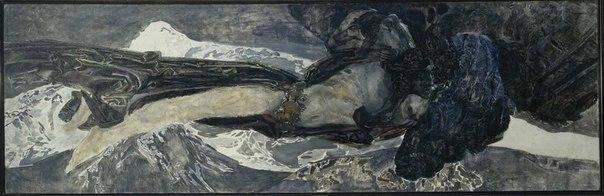

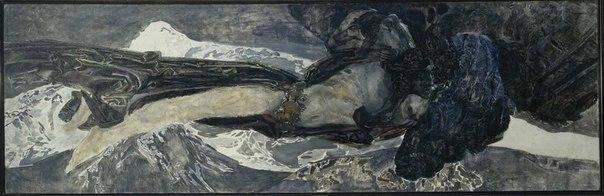

Образ Демона присутствует и в других работах художника: «Демон поверженный», «Летящий Демон», «Демон и Тамара». (Показ иллюстраций).

«Демон поверженный».

«Демон летящий».

«Тамара и Демон».

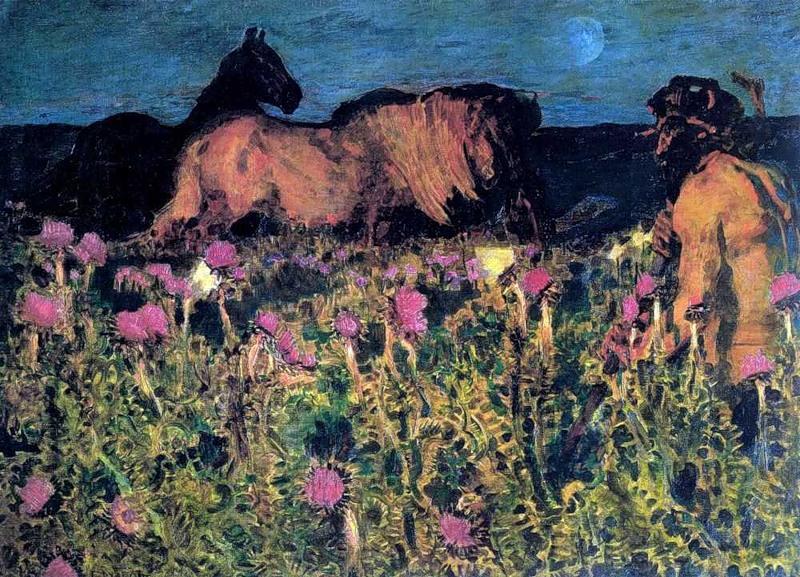

Одну из наиболее известных картин Врубель назвал именем Пана – козлонога со свирелью. Пан удивительно похож на лешего из русской сказки. Кажется, лишь мгновение назад он появился из замшелого пня возле наклонившейся к нему березки. Позолоченный рожок месяца освещает его морщинистое лицо, и на нем неожиданно загораются прозрачные и чистые глаза, соперничающие своей синевой с озерной гладью и нежными незабудками.

Это существо, обладающее сверхъестественной силой, смотрит по-детски простодушно, кажется, что он просит сочувствия и вот-вот расскажет грустную историю своей безответной любви к прекрасной нимфе Сиренге. Из страха перед Паном она отвергла его любовь и превратилась в тростник, из которого безутешный Пан сделал свирель.

«К ночи».

(Звучит: Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане» - Царевна Лебедь».)

Певица Надежда Ивановна Забела (жена М. Врубеля) вдохновляла художника на создание сказочных и портретных образов в живописи и графике. Ее черты Врубель запечатлел в «Царевне Лебеди», по сути, в сценическом портрете певицы.

Чтобы узнать больше о творчестве Михаила Врубеля перенесемся в залы художественной галереи. (Просмотр видео).

С образом безбрежно-широкого «моря синего» мы встречаемся и в другой опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Прекрасная опера-сказка была создана Николаем Андреевичем к 100-летнему юбилею А.С. Пушкина.

Именно Врубель стал художником всех постановок 1900- начала 1901 года. Впрочем, психический недуг художника скоро прервал это плодотворное сотрудничество. Но пока еще полный сил Врубель отдает весь свой талант на декорации к «Салтану», вызвавшие восторг современников (особенно всех потрясла сцена появления из морских волн ослепительно яркого города Леденца).

Надежда Забела вспоминала об этом периоде как о счастливейшем в своей жизни, а ее Царевна-Лебедь (вслед за одноименной картиной художника) стала одним из символов эпохи.

Заключение.

Чрезвычайно велик был интерес к народному искусству крупнейших художников прошлого столетия. Результаты их творческих усилий оказались столь значительны, что и по сей день в нашем сознании фольклорная тема связывается с творчеством целого ряда художников того времени: живописцев Виктора Михайловича Васнецова и Михаила Александровича Врубеля.