СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Контрольно-измерительные материалы по анатомии

Контрольно-измерительные материалы предназначены для студентов 2 курса по специальности"Преподавание в начальных классах"

Просмотр содержимого документа

«Контрольно-измерительные материалы по анатомии»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Псковской области

«Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ

на заседании кафедры Зам. директора по учебной работе

дисциплин Забейда Л.Е.

Протокол № 7 от 31.08.2018г «__ »_____________ 2018 г.

Зав. кафедрой

______________

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической работе

________________ Андреева М.Л.

«___»____________2018 г.

ОПД.03 « Возрастная анатомия, физиология и гигиена»

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальностям СПО

44.02.02 Преподавание в начальных классах

г. Опочка,2018 год

Общее положение:

Результатом освоения дисциплины ОПД.03«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является готовность студентов к выполнению вида профессиональной деятельности «Преподавание в начальных классах» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по данному предмету является экзамен как форма выходного контроля по окончанию изучения дисциплины.

1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины ОПД.03 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».

| Входной контроль | Текущий контроль | Промежуточный контроль | Итоговый контроль |

| 1. Тестирование (перед изучением курса дисциплины) | Устный опрос; тест; зачёт; письменный опрос; творческие работы по теме; практические работы; презентации; защита рефератов; контрольные работы в форме тестирования. | 3 семестр -контрольная работа, в форме тестирования.

| Экзамен (в 4 семестр) |

2.1 Результаты освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляется в процессе проведения устного опроса; письменных заданий; тестирования; контрольных работ; практических занятий; экзамена, а так же выполнения студентами индивидуальных заданий по самостоятельной работе.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |

| Умения: |

|

| - определить топографическое расположение и строение органов и частей тела. | - выполнение практических заданий; - контрольная работа; - тестирование; - устное собеседование; - коллоквиум; |

| - применять знания по анатомии, физиологии и гигиены при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности. | - анализ и оценка тестирования; - защита рефератов; - создание эссе и электронных презентаций. |

| - оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния функционирования и развития организма человека в детском и подростковом возрасте. | - анализ и оценка тестирования; - устный опрос; - контрольные работы; - коллоквиум; - защита рефератов портфолио. |

| - проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний у детей. | - защита рефератов и проектов; - выполнение практического задания; - коллоквиум; - контрольная работа; - выпуск санитарных бюллитней. |

| - обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации обучения младших школьников. | - устный опрос; - выпуск санитарных бюлитней; - выполнение практического задания; - защита рефератов. |

| - учитывать особенности физической работоспособности её изменения в течении различных интервалов времени (учебного года, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. | - защита рефератов и протфолио; - коллоквиум; - выполнение практических заданий; - контрольная работа. |

| Знания: |

|

| - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека. | - коллоквиум; - устный опрос; - анализ и оценка результатов тестирования; - выполнение практического задания; - защита рефератов. |

| - основные закономерности роста и развития организма. | - контрольная работа; - коллоквиум; - защита рефератов и портфолио; анализ оценка тестирования; - выполнение практического задания. |

| - строение и функции здорового человека. | - коллоквиум; - контрольная работа; - защита рефератов; - анализ и оценка результатов тестирования; - выполнение практического задания. |

| - физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности человека. | - контрольная работа; - коллоквиум; - защита рефератов; - анализ и оценка результатов тестирования; - выполнение практического задания. |

| - возрастные анатомо – физиологические особенности детей и подростков. | - контрольная работа; - коллоквиум; - защита рефератов; - анализ и оценка результатов тестирования; - защита портфолио. |

| - влияние процессов физиологического созревания и развитие ребёнка на его физическую и психическую работоспособность, поведение. | - контрольная работа; - коллоквиум; - выполнение практического задания. - анализ и оценка результатов тестирования; |

| - основы гигиены детей и подростков. | - защита портфолио; - защита рефератов; - контрольная работа; - коллоквиум; - оценка подготовленных рефератов. |

| - основы профилактики инфекционных заболеваний | - защита рефератов и портфолио; - коллоквиум; - устный опрос; - защита презентаций; - выпуск санитарных бюллитней. - оценка и анализ тестирования.

|

| - гигиенические требования к учебно – воспитательному процессу, знанию и посещению школы. | - контрольная работа; - защита рефератов и портфолио; - устный опрос; - выполнение практического задания. |

2.2 Студент должен обладать следующими компетенциями ( общими и профессиональными).

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата |

| ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. ПК 1.1Определять цели и задачи, планировать уроки. ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. ПК1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. ПК 2.1.Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общение, планировать внеурочные занятия. ПК2.2Проводить внеурочные занятия. ПК2.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся. ПК 3.1.Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты. ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. | Ясность и аргументированность в определении рисков, предвидении сценариев развития нестандартных ситуаций. Точность и скорость оценки нестандартных ситуаций. Обоснованность принятого решения в нестандартных ситуациях. Ответственность за результаты собственной деятельности в нестандартных ситуациях. Адекватность выбора средств, методов, форм, технологий в нестандартных ситуациях. Самоконтроль в оценке рисков, принятии решения в нестандартных ситуациях. Своевременность осуществления контроля, оценки и коррекции деятельности в нестандартных ситуациях Своевременность определения рисков предугадывания опасных для жизни и здоровья детей. Оптимальность выбора форм и методов профилактики травматизма, обеспечения охраны жизни и здоровья детей. Соблюдение требований безопасности жизнедеятельности, охраны жизни и здоровья детей при организации педагогического процесса. Своевременность инструктирования по технике безопасности при выполнении любых видов работ. Соблюдение СН и П, СанПин при организации педагогического процесса умение определять цели и задачи урока, грамотная разработка конспекта уроков естествознания с учетом возрастных особенностей; - знание основных методов и средств обучения по данному предмету в начальной школе. знание основных методов и средств обучения по данному учебному предмету в начальной школе. формирование и использование данных знаний по заданным параметрам в ходе рефлексивной оценки результатов обучения. - Знание методик проведения внеурочных занятий с использованием здоровьесберегающих методик младшего школьного возраста и особенностей индивидуального развития детей. умение оценивать результаты деятельности обучающихся на основе их индивидуального развития анатомо-морфологических особенностей. -Приведение примеров возможного использования знаний по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности -Подразделение факторов внешней среды на положительно влияющие на функционирование и развитие органов человека в детском возрасте и оказывающие отрицательное воздействие на организм; -Называние этих факторов; -Демонстрирование готовности использовать положительные факторы с целью улучшения развития органов человека в детском возрасте, использование здоровьесберегающих технологий; -Понимание необходимости и значимости мероприятий по профилактике заболеваний детей; - проведение разъяснительной работы среди детей и родителей по профилактике заболеваний детей; - организовывание детей для проведения профилактических мероприятий -Понимание необходимости и значимости соблюдения гигиенических требований в кабинете при организации обучения дошкольников; - соблюдение гигиенических правил и норм: Правила проветривания помещений. Правила расстановки мебели. Правила подбора мебели и рассаживания детей. Гигиенические требования к освещенности. -Оценивание соблюдаемых гигиенических требований в помещении ДОУ при организации обучения дошкольников; -Установление видов деятельности, требующих различных физических и умственных усилий( «трудные» и « легкие»); -Использование «кривой работоспособности» при составлении планов различных видов занятий -Создание и ведение словаря терминов; - Понимание основных положений и терминов; -Понимание особенностей роста и развития детей; -Понимание гетерохронности, непрерывности и гармоничности развития; -Понимание возрастно-половых особенностей развития, акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма -Понимания влияния условий жизни на рост и развитие детей - Представление о сроках и видах антропометрических измерений; -Понимание значения и необходимости проведения антропометрических измерений. -Усвоение особенностей строения и функций организма человека; Проведение самонаблюдений и оценка функций собственного организма; -Понимание основных процессов жизнедеятельности; - Формирование понимания необходимости этих знаний для сознательного участия в работе по охране здоровья детей и созданию оптимальных условий для их всестороннего развития; -Формирование понимания основных биологических закономерностей развития организма детей; -Использование этих знаний для рациональной организации всей учебно-воспитательной работы с детьми и анализа педагогических процессов и явлений; -Понимание процессов физиологического созревания и развития ребёнка; -Учёт влияния социальных факторов и факторов внешней среды на развитие ребёнка, психическую работоспособность и поведение; -Понимание сущности гигиены детей и подростков как науки; -Понимание необходимости учёта воздействующих факторов окружающей среды и социальных факторов на организм ребёнка в связи с изменяющимися функциональными возможностями; -Понимание возрастных особенностей гигиены отдельных систем органов; -Понимание сущности здоровья и факторов, влияющих на его сохранение; -Усвоение признаков здоровья; -Понимание гигиенических норм и правил необходимых для укрепления и поддержания здоровья; -Проявление готовности распространения знаний о способах сохранения здоровья и мерах по охране здоровья; -Усвоение сути профилактики инфекционных заболеваний; -Проявление готовности распространения знаний о мерах профилактики инфекционных заболеваний, видах профилактики этих заболеваний, а также о некоторых особенностях течения этих заболеваний у детей -Понимание значения обеспечения оптимальных гигиенических условий организации учебно-воспитательного процесса: нормирование учебной нагрузки; регламентация длительности урока и перемен; количество уроков в течение дня, недели и их оптимальное соотношение; оптимальные условия для учёбы и отдыха; -Понимание значения гигиенических требований к земельному участку и зданию учебного заведения, планированию учебных помещений, санитарно-техническому благоустройству помещений учебного заведения, а также требований к учебной мебели, её маркировки выявление соответствия образовательного пространства возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. обоснование выбора педагогической и методической литературы в области начального общего образования; - умение аргументировать выбор способов решения педагогических проблем; - выявления соответствия целей, содержания, методов и средств обучения выбранной образовательной технологии |

3. Формы контроля и промежуточной аттестации (формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом образовательного учреждения)

Таблица 1

| Виды контроля | Формы контроля |

| Входной контроль | Контрольная работа (проводится в форме тестирования) |

| Тема 1.2. «Уровни организации живой системы». | Контрольная работа (проводится в форме тестирования) |

| Тема 2.1: «Нервная система» | Контрольная работа. |

| Тема 2.2: «Основы учения о высшей нервной деятельности» | Контрольная работа ( проводится в форме тестирования). |

| Тема 2.3: «Сенсорные системы» | Контрольная работа ( проводится в форме тестирования) |

| Тема 2.4: « Опорно-двигательный аппарат» | Контрольная работа ( проводится в форме тестирования) |

| Тема 3.1: «Эндокринные железы». Тема 3.2: «Обмен веществ» |

Контрольная работа (проводится в форме тестирования) Контрольная работа ( проводится в форме тестирования). |

| Тема 3.4: «Сердечно -сосудистая система» | Контрольная работа (проводится в форме тестирования) |

| Тема 3.5: «Дыхание» | Контрольная работа (проводится в форме тестирования). |

| Тема 3.6: «Пищеварение» | Контрольная работа ( проводится в форме тестирования). |

| Тема 3.8: «Кожа. Закаливание организма» | Контрольная работа ( проводится в форме тестирования) |

| Промежуточный контроль за1-й семестр | Контрольная работа (проводится в форме тестирования) |

| Итоговый контроль по учебной дисциплине |

экзамен |

3.1. Типовые вопросы и задания

Основное содержание контроля знаний

3.2. Входной контроль по учебной дисциплине

( проводится в форме тестирования)

Вариант №1

Уровень А

1. Как называются органоиды, в которых происходит образование энергии?

а) ЭПС; б) митохондрии; в) рибосомы; г) лизосомы.

(1 балл)

2. Какая функция не характерна для ЭПС?

а) транспорт веществ; б) синтез веществ;

в) передача наследственной информации; г) хранение наследственной информации.

(1 балл)

3. Как называются органоиды, в которых происходит расщепление веществ для синтеза других веществ?

а) ЭПС; б) митохондрии; в) рибосомы; г) лизосомы.

(1 балл)

4. Какой признак является основным для живой клетки?

а) обмен веществ; б) движение; в) раздражимость г) рост и развитие.

(1 балл)

5. Дайте определение терминам:

Органоид - _________

Возбудимость - __________

(2 балла)

Уровень В

6. Найдите соответствие между процессами, происходящими в живой клетке, и органоидами.

Процессы органоиды

1 Деление клетки А Цитоплазма

2 Поступление веществ Б Ядро

3 Синтез веществ В Рибосома

4 Расщепление веществ Г ЭПС

Д Вакуоль

Е Лизосомы

Ж Клеточная мембрана

(3,5 балла)

Уровень С

7. Назовите основные этапы обмена веществ в клетке. Какова роль органоидов в каждом этапе?

(2,5 балла)

8. Как отличить делящуюся клетку?

(2,5 балла)

Вариант №2

1. Какая ткань относится к соединительным?

а) кровь; б) эпителий; в) нервная; г) железистый эпителий.

(0,5 балла)

2. К какой ткани относится следующее описание: «Клетки плотно прилегают друг другу, межклеточного вещества мало; выделяют пот»?

а) гладкая мышечная; б) эпителий; в) нервная; г) железистый эпителий.

(1 балл)

3. Какая ткань содержит большое количество ядер?

а) гладкая мышечная; б) эпителий; в) нервная; г) поперечнополосатая скелетная.

(1 балл)

4. Какое словосочетание является ключевым в определение термина «ткань»?

а) группа клеток; б) межклеточное вещество; в) группа клеток и межклеточное вещество; г) группа клеток; выполняющая общие функции.

(1,5 балла)

5. Какая ткань не относится к мышечной ткани?

а) гладкая; б) поперечнополосатая сердечная; в) поперечнополосатая скелетная; г) костная.

(1 балл)

6. Дайте определение термину:

Ткань - ____________

(1 балл)

Уровень В

7. Соотнесите название ткани с её описанием

Название описание ткани

А Гладкая мышечная 1 клетки имеют отростки

Б Соединительная 2 Многоядерные клетки, собранные в пучки

В Поперечнополосатая скелетная 3 Ветеновидные клетки с одним ядром

Г железистый эпителий 4 Клетки плотно прилегают друг к другу

5 Хорошо развито межклеточное вещество

6 Клетки разнообразны по форме

(3 балла)

Уровень С

8. Сравните строение соединительной и эпителиальной тканей.

(5 баллов)

Вариант №3

1. Клетка мышечной ткани – это:

1) миоцит; 2) остеоцит 3) нейрон

2. Наука, изучающая функции целостного организма, отдельных клеток, органов и их систем, - это:

1) физиология; 2) анатомия; 3)гигиена.

3. Нервная ткань в организме выполняет функции:

1) регуляции процессов жизнедеятельности; 2) передвижение веществ в организме;

3) защиты от механических воздействий.

4. В грудной полости человека расположены:

1) желудок; 2) почки; 3) пищевод.

6. Учение о тканях – это наука:

1) гистология; 2) цитология; 3) эмбриология.

7. Группа клеток и неклеточного вещества, выполняющие функции и обладающие сходным строением, - это наука:

1) гистология; 2) цитология; 3) эмбриология.

7. Группа клеток и не клеточного вещества, выполняющие общие функции и обладающие сходным строением, - это:

1) орган; 2) система органов; 3) ткань.

8. Основным неорганическим веществом костной ткани являются соли:

1) калия; 2) магния; 3) кальция.

9. Железа расположенная на нижней поверхности головного мозга, - это:

1) гипофиз; 2) эпифиз; 3) паращитовидная железа.

10. Сухожилия образованы из ткани:

1) мышечной; 2) соединительной; 3) эпителиальной.

11. Жидкую внутреннюю среду организма образует ткань:

1) эпиталиальная; 2) мышечная; 3) соединительная.

12. нервная ткань обладает следующими свойствами:

1) только проводимостью; 2) возбудимостью и проводимостью;

3) возбудимостью, проводимостью и сократимостью.

13. Сходство животной клетки с растительной заключается в наличии:

1) хлоропластов; 2) клеточной стенки; 3) ядра и цитоплазмы.

14. Хромосомы в клетке участвуют:

1) в синтезе белка 2) энергетическом обмене; 3) образований нитей веретена деления.

15. Органы в клетке находятся:

1) только в ядре; 2) только в цитоплазме; 3) в ядре и цитоплазме.

16. Диафрагма отделяет:

1) грудную полости от брюшной; 2) полость таза от брюшной полости; 3) грудную полость от полости таза.

17. Органические вещества клетки - это:

1) вода; 2) белки; 3) минеральные соли.

18. Ороговевший многослойный эпителий образует:

1)роговицу глаза; 2) стенки желудка; 3) верхний слой кожи.

19. неорганические вещества клетки – это:

1) нуклеиновые кислоты; 2) жиры; 3) минеральные соли.

20. Деление обычной соматической клетки состоит из фаз в количестве:

1) 4; 2) 6; 3) 2.

Вариант №4.

1. Структурной единицей нервной ткани является:

1) нейрон; 2) миоцит; 3) лимфоцит.

2. Наука, изучающая строение организма, его органов и систем, - это:

1) физиология; 2) психология; 3) анатомия.

3. Наука об общих закономерностях психических процессов и индивидуально – личностных свойств человека – это:

1) гистология; 2) психология; 3) анатомия.

4. Раздел медицины о создании условий для сохранения и укрепления здоровья – это:

1) анатомия; 2) психология; 3) гигиена.

5. В брюшной полости расположены:

1) спинной мозг; 2) печень; 3) лёгкие.

6. Железа, расположенная в брюшной полости за желудком, - это:

1) надпочечник; 2) поджелудочная; 3) половая.

7. Нервная ткань образована:

1) нейронами; 2) дендритами, аксонами; 3) нейронами и нейроглией.

8. Надкостница костей образована:

1) плотной соединительной тканью; 2) хрящом; 3) особой костной тканью.

9. Анатомически обособленная часть тела, имеющая четкую структуру и выполняющая определенные функции, - это:

1) клетка; 2) ткан; 3) орган.

10. По своей химической природе ферменты это: 1) белки; 2) жиры; 3) углеводы.

11. Неорганические вещества клетки - это: 1) вода; 2) белки; 3) углеводы.

12. Клетка костной ткани - это:

1) остеоцит; 2) нейрон; 3) миоцит.

13. Органические вещества клетки - это: 1) вода; 2) АТФ; 3) минеральные соли.

14. Сердце - орган, который является основным для системы: 1) выделительной; 2) кровеносной; 3) дыхательной.

15. Почки органы, которые являются частью системы: 1) половой; 2) пищеварительной; 3) выделительной.

16. Рибосомы - органоиды, которые в клетке выполняют функцию:

1) образования вещества, богатого энергией; 2) синтеза белка; 3) образования нитей веретена деления.

17. Период между двумя делениями клетки по продолжительности:

1) короче чем само деление; 2) равен периоду деления; 3) значительно длиннее, чем само деление.

18. Количество хромосом в каждой из дочерних клеток после деления исходной материнской:

1) уменьшается; 2) остается неизменным; 3) увеличивается.

19. Значительную часть клетки составляет вода, которая выполняет функцию:

1) растворителя; 2) энергетическую; 3) информационную.

20. Хорошо выраженное межклеточное вещество характерно для ткани:

1) нервной; 2) соединительной4 3) мышечной.

Оценивание тестовых результатов

Критерии оценивания:

«отлично» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%).

«хорошо» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«удовлетворительно» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов.

«неудовлетворительно» - соответствует менее 50% правильных ответов.

Вычисление коэффициента усвоения:

Критерии оценивания теста:

К =а/р;

К – коэффициент усвоения;

а – число правильно выполненных студентом операций;

р – число операций по эталону.

| оценки | % |

| «5» | 90 - 100 |

| «4» | 80 |

| «3» | 50 – 70 |

| «2» | менее 50 |

| оценки | К |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

3.3 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме:

« Уровни организации живой системы»(проводится в форме тестирования).

Вариант №1

Выберите правильный ответ:

1. Строение организма человека, его органов, тканей, изучает наука:

а) анатомия; б) физиология; в) психология г) гигиена.

2. Главная функция мембраны:

а) объединение всех органов; б) осуществление обмена веществ между клетками и межклеточным веществом; в) участие в процессе деления; г) образование вещества, богатого энергией.

3. Органоиды клетки расположены:

а) в ядре; б) цитоплазме; в) мембране; г) межклеточном веществе.

4. Энергию для жизнедеятельности клетка получает:

а) из окружающей среды; б) в результате химического распада сложных органических веществ; в) в результате синтеза сложных органических веществ; г) при удалении из клетки углекислого газа и воды.

5. К неорганическим веществам клетки относятся:

а) глюкоза и гликоген; б) жиры и белки; в) аминокислоты; г) вода и минеральные соли.

6. Биосинтез – это:

а) образование сложных органических веществ из более простых; б) передвижение органических веществ; в) химический распад сложных органических веществ; г) процесс растворения веществ в жидкостях.

7. Клетки быстро прилегают друг к другу в ткани:

а) мышечной; б) соединительной; в) нервной; г) эпителиальной.

8. Спинной мозг - это часть:

а) периферической нервной системы; б) вегетативной нервной системы; в) центральной нервной системы; г) нервных узлов.

9. Нервный импульс в соседнем нейроне может вызвать:

а) только возбуждение; б) только торможение; в) возбуждение и торможение одновременно; г) или возбуждение, или торможение.

10. Серое вещество в спинном мозге располагается:

а) в центральной части; б) по краям ( вокруг серого); в) у одних людей в центре, у других по краям; г) и в центре, и по краям.

11. Функции целостного организма, отдельных клеток, органов и их систем изучает:

а) анатомия; б) физиология; в) психология; г) гигиена.

12. Какую роль в жизнедеятельности клетки играет кислород:

а) участвует в синтезе сложных органических веществ клетки; б) ускоряет процессы превращения веществ пищи в питательные вещества; в) вызывает химический распад сложных органических веществ в клетке; г) вызывает перемещение составных частей клетки.

13. Аминокислоты входят в состав:

а) жиров; б) минеральных солей; в) углеводов; г) белков.

14. Кислород в клетке участвует:а) в передвижении органических веществ; б) образовании сложных органических веществ; в) химическом распаде сложных органических веществ; г) образовании гормонов.

15. Клетки звездчатой формы с отростками – основная структурная единица ткани:

а) соединительной; б) нервной; в) эпителиальной; г) мышечной.

Вариант № 2.

1. Головной мозг входит в состав нервной системы:

а) периферической; б) вегетативной; в) центральной; г) соматической.

2. Чувствительные нейроны:

а) передают нервные импульсы от рецепторов в центральную нервную систему; б) формируют ответные нервные импульсы и передают их мышцам и железам; в) образуют основную массу серого вещества и мозга; г) передают нервные импульсы непосредственно исполнительному органу.

3. Кора больших полушарий;

1) образованная серым веществом; б) образованная белым веществом; в) покрывает все отделы головного мозга; г) образована длинными отростками нейронов.

4. Нервная регуляция осуществляется с помощью:

а) нервных импульсов; б) лимфы и крови; в) межклеточного вещества; г) плазмы крови.

5. В одну графу таблицы выпишите буквы, обозначающие части центральной нервной системы, а в другую – периферической.

а) Нервы; б) Головной мозг; в) спинной мозг; г) Нервные узлы.

Центральная нервная система

Периферическая нервная система

6. Среди перечисленных ниже признаков отберите характерные: 1) для безусловных; 2) условных рефлексов. Буквы обозначающие соответствующие признаки, занесите в таблицу.

А. Приобретаются в процессе жизни.

Б. Являются врождёнными.

В. Передаются по наследству.

Г. Не передаются по наследству.

Д. Индивидуальны для каждой особи.

7. Какая часть клетки обозначена цифрой 3?

а) ядро; б) митохондрия; в) цитоплазма; г) мембрана.

8. Какая ткань состоит из рыхлых клеток:

а) мышечная; б) нервная; в) соединительная; г) эпителиальная.

9. К какой ткани относится кровь.

а) эпителиальная; б) нервная; в) соединительная; г) мышечная.

10. Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:

1) в полость рта; 2) кровеносные сосуды3) органы мишени.

11. К железам внешней секреции относят:

1) печень; 2) половые железы; 3) гипофиз.

12. К железам внутренней секреции относят:

1) поджелудочную железу; 2) слюнные; 3) надпочечники.

13. Гормоны, выделяемые гипофизом, непосредственно возникают:

1) поджелудочную железу; 2) эпифиз; 3) щитовидную железу.

14. В молодости при недостатке гормона щитовидной железы развивается:

1) кретинизм; 2) микседема; 3) базедова болезнь.

15. Избыток гормонов щитовидной железы:

1) снижает возбудимость нервной системы; 2) повышает возбудимость нервной системы. 3) практически не влияет на возбудимость нервной системы.

Оценивание тестовых заданий :

«5» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%);

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«3» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов;

Вычисление коэффициента усвоения.

а

1. Критерии оценивания теста К = —

Р

К– коэффициент усвоения, а – число правильных операций, выполненных студентом.

Р - число операций по эталону.

| Оценка | Н |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

| Оценка | % |

| «5» | 90 – 100% |

| «4» | 80 % |

| «3» | 50 – 70% |

3.4. Варианты контрольной работы по теме: « Нервная система».

Вариант №1.

1. Охарактеризуйте основные виды торможения в ЦНС.

2. Химический состав и строение костей, их соединений.

3. Практическое задание:

Составьте практические рекомендации по гигиенической организации трудового обучения младшего школьника.

Вариант №2.

1. Определение и классификация сенсорных систем организма.

2. Особенности строения и функционирования скелетных мышц.

3. Практическое задание:

Составьте комплекс практических заданий по изучению основ правильной осанки школьника.

Вариант №3.

1. Особенности строения ЦНС. Её функциональная деятельность.

2. Особенности развития речи у детей.

3. Практическое задание:

Составьте комплекс по определению школьной зрелости с использованием теста Керне – Ирасека.

Вариант №4.

1. Возрастные особенности рефлекторной деятельности организма.

2. Особенности строения и функционирования скелета головы и туловища.

3. Практическое задание:

Составьте практические рекомендации родителям детей младшего школьного возраста по гигиене зрения.

Вариант №5.

1. особенности строения зрительного и слухового анализаторов, их функционирование в общей системе организма.

2. Особенности строения и функции скелета верхних и нижних конечностей.

3. Практическое задание:

Составьте практические рекомендации родителям младшего школьника по гигиенической организации внеурочного времени младшего школьника.

Вариант №6.

1.Характеристика условных и безусловных рефлексов. Значение рефлексов в ВНД человека.

2. Строение и особенности функционирования спинного мозга.

3. Практическое задание:

Составьте комплекс заданий по определению объема памяти младшего школьника при случайном и смысловом запоминании.

Вариант №7.

1. Строение и особенности функционирования вегетативной нервной системы.

2. Кожный анализатор в структуре сенсорных систем.

3. Практическое задание:

Составьте практические рекомендации по гигиенической организации естественного и искусственного освещения школьных помещений.

Критерии оценки контрольной работы.

| Характеристика ответа | Оценка |

| Студент демонстрирует системность и глубину знаний по разделу точно использует при ответе терминологию; умеет грамотно излагать материал; обосновывает свой ответ; правильно выполнена структура практического задания контрольной работы. | «Отлично». |

| Студент при выполнении контрольной работы в основном демонстрирует системность и глубину знаний по данному разделу в объёме учебной программы, но допускает недочёты в определении понятий и в структуре явлений по изученным системам. Студент умеет анализировать в своём ответе явления и факты, а также особенности строения и функционирования данных систем, но не во всех ответах на вопросы может сделать обоснованные выводы. | «Хорошо». |

| При ответе на вопрос контрольной работы студент демонстрирует поверхностные знания при изучении данного раздела учебной программы дисциплины. Ответы на вопрос содержат неточности в плане аналитического и физиологического аспектов. Вопросы контрольной работы глубоко не проанализированы. В практическом задании демонстрирует слабое понимание закономерностей материала раздела. В некоторых вопросах может допускать существенные ошибки в раскрытии основных понятий. | «Удовлетворительно». |

| Студент не владеет минимальной терминологией; допускает грубые логические ошибки отвечая на поставленные вопросы контрольной работы, а также может полностью демонстрировать отсутствие знаний по данному разделу. | «Неудовлетворительно». |

3.5 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме:

«Основы учения о высшей нервной деятельности» (проводится в форме тестирования).

Вариант 1

1. Что делает наше поведение целенаправленным?

А) эмоции Б) стремление удовлетворить потребность В) рассудочная деятельность Г) условные рефлексы

2. Проявлением психики не является:

А) восприятие Б) память В) воля Г) безусловный рефлекс

3. Ученый, открывший условный рефлекс:

А) А.А. Ухтомский Б) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов Г) П.К. Анохин

4. Ученый – автор книги «Рефлексы головного мозга»:

А) А.А. Ухтомский Б) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов Г) П.К. Анохин

5. Термин, которым обозначают внутренний мир человека (ощущение, восприятие, память, воля…):

А) поведение Б) психика В) сознание Г) высшая нервная деятельность

6. Человек подвижный, энергичный, настойчивый, страстный… - вид темперамента?

А) холерик Б) сангвиник В) флегматик Г) меланхолик

7. Ученый, создавший учение о доминанте:

А) А.А. Ухтомский Б) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов Г) П.К. Анохин

8. Что для человека служит сигналом во второй сигнальной системе действительности?

А) представления Б) эмоции В) слова Г) ощущения

9. Ученый, открывший явление торможения:

А) А.А. Ухтомский Б) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов Г) П.К. Анохин

10. Какое мышление характерно для человека?

А) чувственное, конкретное, предметное Б) абстрактное, отвлеченное В) все верно

11. Как с возрастом меняется скорость выработки условных рефлексов?

А) не изменяется Б) уменьшается В) увеличивается

12. Отражение психикой отдельных свойств предмета через органы чувств – это:

А) ощущение Б) восприятие В) воображение Г) сознание

13. Животное, изучение которого привело Сеченова к открытию торможения в ЦНС:

А) собака Б) лягушка В) обезьяна Г) кошка

14. Двигательные навыки, чтение, письмо, счет в уме относят к:

А) безусловным рефлексам Б) условным рефлексам В) инстинктам Г) произвольным движениям

15. Человек спокойный, устойчивый, чувственный, доверчивый – это:

А) холерик Б) сангвиник В) флегматик Г) меланхолик

16. При дотрагивании до правого плеча испытуемый повернул голову направо, это:

А) безусловный рефлекс Б) условный рефлекс В) инстинкт Г) произвольное движение

17. Целостное отражение психикой предмета это:

А) ощущение Б) сознание В) воображение Г) восприятие

18. Для поведения человека НЕ характерно:

А) носит приспособительный характер Б) определяется внутренними потребностями

В) передается потомству Г) носит целенаправленный характер

19. Что для человека служит сигналом в первой сигнальной системе действительности?

А) слова Б) представления В) эмоции Г) сигналы внешнего мира, пахучие вещества…

20. Основное условие для сохранения условного рефлекса:

А) условный раздражитель должен быть сильным Б) условный раздражитель должен действовать часто

В) действие условного раздражителя должно подкрепляться безусловным Г) безусловный рефлекс должен сохранять свое значение долго

21. Объект изучения условных рефлексов И.П. Павлова:

А) собака Б) лягушка В) обезьяна Г) кошка

22. Аппарат абстрактного мышления человека:

А) ощущения Б) представления В) эмоции Г) речь

23. Следы воздействия предметов, которые ранее действовали на органы чувств:

А) ощущения Б) представления В) восприятия Г) воображения

24. Какая сигнальная система воздействует на животных? А) первая Б) вторая В) первая и вторая

25. Целенаправленное восприятие человеком предмета:

А) ощущение Б) наблюдение В) изучение Г) осознание.

Вариант 2

1. Каким термином Ухтомский назвал механизм временного «господства» возбуждения?

А) доминанта Б) доминантный признак В) индукция Г) условное торможение

2. При дотрагивании до правого плеча испытуемый повернул голову налево, это:

А) безусловный рефлекс Б) условный рефлекс В) инстинкт Г) произвольное движение

3. Человек малоэмоциональный, работоспособный, малоподвижный, терпеливый, это:

А) холерик Б) сангвиник В) флегматик Г) меланхолик

4. Какая сигнальная система воздействует на человека?

А) первая Б) вторая В) первая и вторая

5. Мы сильно увлечены и не слышим, как к нам обращаются, это:

А) внутреннее торможение Б) доминанта В) внешнее торможение Г) условный рефлекс

6. Стадия сна, которая начинается сразу после засыпания:

А) медленный сон Б) быстрый сон

7. Ощущения, с которыми сновидения связаны в большей степени:

А) слуховые Б) вкусовые В) обонятельные Г) зрительные

8. Что к утру происходит с продолжительностью стадии быстрого сна?

А) не изменяется Б) уменьшается В) увеличивается

9. Ученый, который разработал теорию функциональных систем:

А) А.А. Ухтомский Б) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов Г) П.К. Анохин

10. Человек обидчивый, плаксивый, не уверенный в себе, малоподвижный, это:

А) холерик Б) сангвиник В) флегматик Г) меланхолик

11. Какой из познавательных процессов опирается на речь?

А) память Б) восприятие В) ощущение Г) представление

12. К чертам личности НЕ относится:

А) цели Б) убеждения В) темперамент Г) идеалы

13. Что в слове для человека наиболее значимо?

А) сочетание звуков Б) громкость В) эмоциональная окраска Г) смысл

14. Сосредоточенность и устойчивость характерны для:

А) восприятия Б) внимания В) памяти Г) мышления

15. Какая доля сна приходится на период быстрого сна?

А) 10-15% Б) 20-25% В) 30-35% Г) 40-45%

16. Инкубаторские утята после вылупления следуют за любым движущимся объектом, это пример:

А) доминанты Б) условного рефлекса В) инстинкта Г) запечатления

17. Речь участия НЕ принимает в осуществлении:

А) восприятия Б) памяти В) мышления

18. Научной классификацией видов памяти НЕ является:

А) зрительная, слуховая, моторная Б) кратковременная и долговременная

В) логическая и механическая Г) конкретная и обобщенная

19. Человек до начала работы представляет, что получится в результате его труда, это:

А) представление Б) воображение В) память Г) мышление

20. Что лежит в основе побуждения человека или животного к той или иной деятельности?

А) волевое действие Б) эмоции В) потребности Г) эмоциональные реакции

21. Психическое явление, которое имеет безусловно-рефлекторную природу?

А) воля Б) эмоция В) мышление Г) воображение

22. Эмоциональная реакция человека:

А) печаль Б) смех В) радость Г) зависть

23. Человек видит сновидения во время:

А) быстрого сна Б) медленного сна

24. Ученый, основоположник теории о высшей нервной деятельности:

А) А.А. Ухтомский Б) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов Г) П.К. Анохин

25. Совокупность физиологических процессов, лежащих в основе психической деятельности человека и животных:

А) нервные процессы Б) психика В) условные рефлексы Г) высшая нервная деятельность.

Оценивание тестовых заданий :

«5» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%);

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«3» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов;

Вычисление коэффициента усвоения.

а

1. Критерии оценивания теста К = —

Р

К– коэффициент усвоения, а – число правильных операций, выполненных студентом.

Р - число операций по эталону.

| Оценка | Н |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

| Оценка | % |

| «5» | 90 – 100% |

| «4» | 80 % |

| «3» | 50 – 70% |

3.6 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме:

« Сенсорные системы» (проводится в форме тестирования).

Вариант 1

А1. Систему нейронов, воспринимающих раздражения, проводящих нервные импульсы и обеспечивающих переработку информации, называют:

нервным волокном,

центральной нервной системой,

нервом,

анализатором.

А2. Рецепторы слухового анализатора расположены:

во внутреннем ухе,

в среднем ухе,

на барабанной перепонке,

в ушной раковине.

А3. В какую область коры больших полушарий поступают нервные импульсы от рецепторов слуха?

затылочную,

теменную,

височную,

лобную.

А4. Различение силы, высоты и характера звука, его направления происходит благодаря раздражению:

клеток ушной раковины и передаче возбуждения на барабанную перепонку,

рецепторов слуховой трубы и передаче возбуждения в среднее ухо,

слуховых рецепторов, возникновению нервных импульсов и передаче их по слуховому нерву в мозг,

клеток вестибулярного аппарата и передаче возбуждения по нерву в мозг.

А5. В состав зрительного пигмента, содержащегося в светочувствительных клетках сетчатки, входит витамин:

C,

D,

B,

A.

А6. В какой доле коры больших полушарий головного мозга находится зрительная зона у человека?

затылочной,

височной,

лобной,

теменной.

А7. Проводниковая часть зрительного анализатора – это:

сетчатка,

зрачок,

зрительный нерв,

зрительная зона коры головного мозга.

А8. Изменения в полукружных каналах приводят к:

нарушению равновесия,

воспалению среднего уха,

ослаблению слуха,

нарушению речи.

А9. При чтении книг в движущемся транспорте происходит утомление мышц:

изменяющих кривизну хрусталика,

верхних и нижних век,

регулирующих размер зрачка,

изменяющих объём глазного яблока.

А10. Давление на барабанную перепонку, равное атмосферному, со стороны среднего уха обеспечивается у человека:

слуховой трубой,

ушной раковиной,

перепонкой овального окна,

слуховыми косточками.

А11. Отдел слухового анализатора, проводящий нервные импульсы в головной мозг человека, образован:

слуховыми нервами,

рецепторами улитки,

барабанной перепонкой,

слуховыми косточками.

А12. Нервные импульсы передаются от органов чувств в мозг по:

двигательным нейронам,

вставочным нейронам,

чувствительным нейронам,

коротким отросткам двигательных нейронов.

А13. Полный и окончательный анализ внешних раздражителей происходит в:

рецепторах,

нервах проводниковой части анализатора,

корковом конце анализатора,

телах нейронов проводниковой части анализатора.

А14. Внешние раздражители преобразуются в нервные импульсы в:

нервных волокнах,

телах нейронов ЦНС,

рецепторах,

телах вставочных нейронов.

А15. Анализатор состоит из:

рецептора, преобразующего энергию внешнего раздражения в энергию нервного импульса,

проводящего звена, передающего нервные импульсы в головной мозг,

участка коры головного мозга, в котором происходит обработка полученной информации,

воспринимающего, проводящего и центрального звеньев.

А16. Зрение человека в большой степени зависит от состояния сетчатки, так как в ней расположены светочувствительные клетки, в которых:

чёрный пигмент поглощает световые лучи,

происходит преломление световых лучей,

энергия световых лучей превращается в нервное возбуждение,

расположен пигмент, определяющий цвет глаз.

А17. Цвет глаз человека определяется пигментацией:

сетчатки,

хрусталика,

радужной оболочки,

стекловидного тела.

А18. Периферическая часть зрительного анализатора:

зрительный нерв,

зрительные рецепторы,

зрачок и хрусталик,

зрительная зона коры.

А19. Повреждение коры затылочных долей мозга вызывает нарушение деятельности органов:

слуха,

зрения,

речи,

обоняния.

А20. За барабанной перепонкой органа слуха человека расположены:

внутреннее ухо,

среднее ухо и слуховые косточки,

вестибулярный аппарат,

наружный слуховой проход.

А21. Радужная оболочка:

является основной светопреломляющей структурой глаза,

определяет цвет глаз,

регулирует поток света, поступающего в глаз,

обеспечивает питание глаза.

А22. Хрусталик:

является основной светопреломляющей структурой глаза,

определяет цвет глаз,

регулирует поток света, поступающего в глаз,

обеспечивает питание глаза.

А23. Во внутреннем ухе располагаются:

барабанная перепонка,

органы равновесия,

слуховые косточки,

все перечисленные органы.

А24. В состав внутреннего уха входит:

костный лабиринт,

улитка,

полукружные канальца,

все перечисленные структуры.

А25. Причиной врождённой дальнозоркости является:

увеличение кривизны хрусталика,

уплощённая форма глазного яблока,

уменьшение кривизны хрусталика,

удлинённая форма глазного яблока.

Задания с выбором нескольких верных ответов.

В1. Рецепторы – это нервные окончания, которые:

А) воспринимают информацию из внешней среды,

Б) воспринимают информацию из внутренней среды,

В) воспринимают возбуждение, передающееся к ним по двигательным нейронам,

Г) располагаются в исполнительном органе,

Д) преобразуют воспринимаемые раздражения в нервные импульсы,

Е) реализуют ответную реакцию организма на раздражение из внешней и внутренней среды.

В2. Дальнозорким людям необходимо использовать очки:

А) так как у них изображение фокусируется перед сетчаткой,

Б) так как у них изображение фокусируется позади сетчатки,

В) так как они плохо видят детали близко расположенных предметов,

Г) так как они плохо различают расположенные вдали предметы,

Д) имеющие двояковогнутые линзы, рассеивающие свет,

Е) имеющие двояковыпуклые линзы, усиливающие преломление лучей.

В3. К светопреломляющим структурам глаза относятся:

А) роговица,

Б) зрачок,

В) хрусталик,

Г) стекловидное тело,

Д) сетчатка,

Е) жёлтое пятно.

Задания на установление правильной последовательности.

В4. Установите, в какой последовательности звуковые колебания передаются рецепторам органа слуха.

А) наружное ухо,

Б) перепонка овального окна,

В) слуховые косточки,

Г) барабанная перепонка,

Д) жидкость в улитке,

Е) рецепторы органа слуха.

В5. Установите последовательность прохождения света, а затем и нервного импульса через структуры глаза.

А) зрительный нерв,

Б) стекловидное тело,

В) сетчатка,

Г) хрусталик,

Д) роговица,

Е) зрительная зона коры мозга.

Задания со свободным ответом.

С1. Почему при взлёте или посадке самолёта пассажирам рекомендуется сосать леденцы?

Вариант 2

А1. Глаз человека от пыли и соринок защищен

1) хрусталиком

2) бровями

3) веками и ресницами

4) радужной оболочкой

А2. Возникновению близорукости способствует чтение

1) черно-белого текста

2) текста в движущемся транспорте

3) текста, расположенного от глаз на расстоянии

30—35 см

4) сложного текста

А3. Какова причина возникновения близорукости?

1) помутнение хрусталика

2) повреждение зрительного нерва

3) нарушение в зрительной зоне коры головного мозга

4)уменьшение способности хрусталика изменять кривизну

А4. Приспособленность хрусталика глаза человека к близкому и дальнему видению предметов состоит в:

1) способности передвигаться в глазной камере

2) эластичности и способности изменять форму благодаря ресничной мышце

3) том, что он имеет форму двояковыпуклой линзы

4) расположении перед стекловидным телом

А5. Зрительные рецепторы у человека расположены в:

1) хрусталике

2) стекловидном теле

3) сетчатке

4) зрительном нерве

А6. Нервные импульсы в органе слуха человека возникают

1) в улитке

2) в среднем ухе

3) на барабанной перепонке

4) на перепонке овального окна

А7. К возникновению близорукости может привести

1) повышение уровня обмена веществ

2) чтение текста лежа

3) повышенная возбудимость нервной системы

4) чтение текста на расстоянии 30—35 см от глаз

А8. Различение силы, высоты и характера звука, его направления происходит благодаря раздражению

1) клеток ушной раковины и передаче возбуждения на барабанную перепонку

2) рецепторов слуховой трубы и передаче возбуждения в среднее ухо

3) слуховых рецепторов, возникновению нервных импульсов и передаче их по слуховому нерву в мозг

4) клеток вестибулярного аппарата и передаче возбуждения по нерву в мозг.

А9. Звуковой сигнал преобразуется в нервные импульсы в структуре, обозначенной на рисунке буквой

1) А 2) Б 3) В 4) Г

А10. В состав зрительного пигмента, содержащегося в светочувствительных клетках сетчатки, входит витамин

1) С 2)D 3)В 4) А

А11.В какой доле коры больших полушарий головного мозга

находится зрительная зона у человека?

1)затылочной 2)височной 3)лобной

4)теменной

А12.Проводниковая часть зрительного анализатора

1)сетчатка

2) зрачок

3)зрительный нерв

4) зрительная зона коры головного мозга

А13. Изменения в полукружных каналах приводят к:

1) нарушению равновесия

2) воспалению среднего уха

3)ослаблению слуха

4) нарушению речи

А14. Рецепторы слухового анализатора расположены

1) во внутреннем ухе

2) в среднем ухе

3) на барабанной перепонке

4) в ушной раковине

А15. В какую область коры больших полушарий поступают

нервные импульсы от рецепторов слуха?

1) затылочную 2)теменную

3) височную 4)лобную

А16. За барабанной перепонкой органа слуха человека расположены:

1) внутреннее ухо

2) среднее ухо и слуховые косточки

3) вестибулярный аппарат

4) наружный слуховой проход

А17. Установите, в какой последовательности световые сигналы передаются к зрительным рецепторам:

А) хрусталик;

Б) роговица;

В) палочки и колбочки на сетчатке;

Г) зрачок;

Д) стекловидное тело.

А18. Установите последовательность прохождения света, а затем и нервного импульса через структуры глаза.

A) Зрительный нерв

Б) Палочки и колбочки

B) Стекловидное тело

Г) Хрусталик

Д) Роговица

Е) Зрительная зона коры мозга

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|

|

|

|

|

|

|

А19. Установите соответствие анализатора с некоторыми его структурами.

| Структуры анализатора | Анализатор | |||||

| 1) Улитка 2) Наковальня 3) Стекловидное тело 4) Палочки 5) Колбочки 6) Евстахиева труба | А) Зрительный Б) Слуховой | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

|

|

|

|

|

|

| |

| | | | | | | |

А20. Зрачок находится в центре оболочки:

1) белочной 2) роговицы 3) сетчатки 4) радужной

А21. Слуховые косточки усиливают колебания:

1) мембран улитки 2) барабанной перепонки

3) полукружных каналов 4) перепонки овального окна

А22. Какие части зрительного анализатора участвуют в возникновении, проведении и анализе нервных импульсов?

А) зрачок

Б) хрусталик

В) палочки и колбочки

Г) стекловидное тело

Д) зрительный нерв

Е) зрительный центр коры больших полушарий головного мозга

А23. Дальнозорким людям необходимо использовать очки:

А) так как у них изображение фокусируется перед сетчаткой

Б) так как у них изображение фокусируется позади сетчатки

В) так как они плохо видят близко

Г) имеющие, двояковогнутые линзы, рассеивающие свет

Е) имеющие двояковыпуклые линзы, усиливающие преломление лучей

А24. Анализатор состоит из:

1) рецептора, преобразующего энергию внешнего раздражения в энергию нервного импульса

2) проводящего звена, передающего нервные импульсы в головной мозг

3) участка коры головного мозга, в котором происходит обработка полученной информации

4) воспринимающего, проводящего и центрального звеньев

А25. Установите, в какой последовательности звуковые колебания должны передаваться к рецепторам органа слуха:

А) наружное ухо

Б) перепонка овального окна

В) слуховые косточки

Г) барабанная перепонка

Д) жидкость в улитке

Е) слуховые рецепторы

В1. Почему воспаление среднего уха может возникнуть как осложнение при ангине, скарлатине и гриппе?

1) это случайное совпадение

2) эти заболевания усиливают восприимчивость организма к инфекции

3) инфекция может попасть в среднее ухо через слуховую трубу

4)больному человеку трудно следить за чистотой органов слуха

В2. Почему человек слепнет, если у него нарушены функции зрительного нерва?

В3. Почему воспалительный процесс может распространяться из носоглотки в среднее ухо?

Оценивание тестовых заданий :

«5» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%);

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«3» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов;

Вычисление коэффициента усвоения.

а

1. Критерии оценивания теста К = —

Р

К– коэффициент усвоения, а – число правильных операций, выполненных студентом.

Р - число операций по эталону.

| Оценка | Н |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

| Оценка | % |

| «5» | 90 – 100% |

| «4» | 80 % |

| «3» | 50 – 70% |

3.7 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме: « Опорно-двигательный аппарат» (проводится в форме тестирования).

Вариант 1

Часть А

Выберите один верный ответ

1. Костная ткань представляет собой разновидность ткани

1) эпителиальной

2) соединительной

3) мышечной гладкой

4) мышечной поперечнополосатой

2. Соединения костей, при которых многочисленные выступы одной кости входят в соответствующие углубления другой, относят к типу

1) подвижных

2 ) малоподвижных

) малоподвижных

3) полуподвижных

4) неподвижных

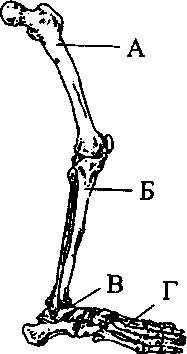

3. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость?

1) А

2) Б

3) В

4) Г

4. Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток

1) желтого костного мозга

2) надкостницы, сросшейся с костью

3) наружного плотного вещества

4) внутреннего губчатого вещества

5. Увеличение в процессе эволюции у человека размеров мозгового отдела черепа по сравнению с лицевым способствовало

1) развитию у него мышления

2) надземному образу жизни

3) редукции волосяного покрова

4) использованию животной пищи

6. У здорового человека, в отличие от человека, страдающего плоскостопием,

1) своды стопы опущены

2) мышцы ног быстро утомляются

3) кости плюсны распластаны

4) стопа пружинящая

7. В каком отделе позвоночника у человека в связи с прямохождением располагаются самые мелкие позвонки?

1) поясничном

2) грудном

3) крестцовом

4) шейном

8. При вывихе, оказывая первую доврачебную помощь, необходимо

1) вправить вывих

2) согреть поврежденный сустав

3) приложить к суставу пузырь со льдом или холодной водой и обездвижить его

4) стремиться делать в поврежденном суставе как можно больше движений

9. Какие непарные кости находятся в мозговом отделе черепа

1) височная, теменная

2) лобная, теменная

3) затылочная, теменная

4) затылочная, лобная

10. Какие мышцы приводят в движение кожу лица, придают лицу определенное выражение?

1) гладкие

2) жевательные

3) мимические

4) шейные

Часть В

1. Укажите верные ответы на вопрос.

Какие кости в скелете образуют сустав?

А) голени и бедра

Б) лобная и теменная

В) тазовые

Г) стопы и голени

Д) височная и затылочная

Е) плечевая, лучевая и локтевая

Буквы, соответствующие выбранным ответам на вопрос, запишите в алфавитном порядке без знаков препинания.

Ответ: ___________

2. Установите соответствие между костью верхних конечностей и отделом, к которому она относится.

КОСТИ КОНЕЧНОСТИ

1) плечевая кость

2) лопатка

3) ключица

4) локтевая кость

5) лучевая кость

6) кость кисти

ОТДЕЛЫ КОНЕЧНОСТИ

А) собственно конечность

Б) пояс конечностей

Буквы, соответствующие выбранным элементам ответа, запишите в таблицу.

1

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Часть С

Почему нужно соблюдать правильную осанку?

Вариант 2

Часть А

Выберите один верный ответ

1. В костной ткани межклеточное вещество

1) жидкое

2) твердое

3) отсутствует

4) содержит запасы жира

2. Какие вещества придают кости твердость?

1) аминокислоты и белки

2) глюкоза и крахмал

3) нуклеиновые кислоты

4) минеральные соли

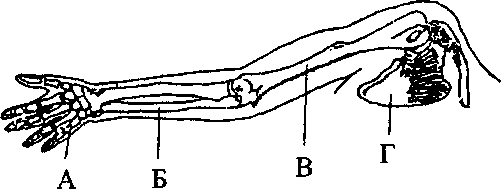

3. Какой буквой на рисунке обозначен скелет предплечья верхней конечности?

1) А

1) А

2) Б

3) В

4) Г

4. Кости растут в толщину за счет надкостницы, так как

1) она расположена снаружи

2) ее поверхность гладкая

3) она образована соединительной тканью

4) в ней есть клетки, способные к делению

5. В черепе человека в процессе эволюции в связи с прогрессивным развитием головного мозга

1) в мозговом отделе уменьшилось число костей

2) лицевой отдел стал преобладать над мозговым

3) мозговой отдел значительно увеличился

4) соотношение лицевой и мозговой частей не изменилось

6. Скелет ребенка легко деформируется и искривляется при длительной нагрузке, так как в его костях органических веществ

1) нет или очень мало

2) больше, чем минеральных

3) меньше, чем минеральных

4) столько же, сколько минеральных

7. Широкий таз и 8-образный позвоночник сформировались у человека в процессе эволюции в связи с

1) родством с приматами

2) прямохождением

3) происхождением от древних млекопитающих

4) трудовой деятельностью

8. При растяжении связок, оказывая первую помощь, следует

1) опустить поврежденную конечность в теплую воду

2) наложить широкую повязку из воздухонепроницаемого материала

3) наложить на поврежденную конечность шину

4) туго забинтовать и охладить поврежденный сустав

9. Сколько пар ребер образуют грудную клетку человека?

1) 10 пар

2) 12 пар

3) 14 пар

4) 16 пар

10. Утомление мышц наступает медленнее при

1) большой нагрузке и высоком ритме работы

2) средней нагрузке и среднем ритме работы

3) большой нагрузке и среднем ритме работы

4) малой нагрузке, но высоком ритме работы

Часть В

1. Укажите верные ответы на вопрос.

Какие кости скелета человека соединены неподвижно?

А) таза

Б) голени и бедра

В) позвонки

Г) лобная и теменная

Д) височная и затылочная

Е) плечевая, локтевая и лучевая

Буквы, соответствующие выбранным ответам на вопрос, запишите в алфавитном порядке без знаков препинания.

Ответ: _________

2. Установите соответствие между костью черепа и его частью.

КОСТИ ЧЕРЕПА

1) лобная

2) затылочная

3) височная

4) скуловая

5) носовая

6) нижнечелюстная

ЧАСТИ ЧЕРЕПА

А) лицевая

Б) мозговая

Буквы, соответствующие выбранным элементам ответа, запишите в таблицу.

1

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Часть С

Что приводит к нарушению осанки?

Оценивание тестовых заданий :

«5» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%);

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«3» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов;

Вычисление коэффициента усвоения.

а

1. Критерии оценивания теста К = —

Р

К– коэффициент усвоения, а – число правильных операций, выполненных студентом.

Р - число операций по эталону.

| Оценка | Н |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

| Оценка | % |

| «5» | 90 – 100% |

| «4» | 80 % |

| «3» | 50 – 70% |

3.8 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме: «Эндокринные железы» (проводится в форме тестирования).

Вариант 1

Часть1. К каждому из заданий даны четыре варианта ответа, из которых только один верный.

1. К железам внешней секреции относят:

а) вилочковую железу; б) половые железы; в) печень; г) гипофиз.

2. Железы внутренней секреции вырабатывают гормоны, которые поступают в:

а) кишечник; б) кровь; в) тканевую жидкость; г) на поверхность кожи.

3. Функции желез внутренней секреции находятся под контролем:

а) сознания; б) головного мозга; в) спинного мозга; г) подсознания.

4. Поджелудочная железа образует гормон:

а) инсулин; б) адреналин; в) соматотропин; г) тироксин.

5. Адреналин и ионы кальция:

а) усиливают и учащают сердечную деятельность;

б) уменьшают и урежают сердечную деятельность;

в) не оказывают влияния на сердце; г) нет правильного ответа.

6. Небольшая железа, расположенная под основанием головного мозга, и состоящая из

трёх частей – это:

а) щитовидная железа; б) гипофиз; в) мост; г) вилочковая железа.

7. При недостатке гормона щитовидной железы у детей развивается:

а) микседема; б) кретинизм; в) акромегалия; г) базедова болезнь.

8. Химический элемент, являющийся действующим началом в тироксине (гормоне)

щитовидной железы:

а) калий: б) йод; в) железо; г) магний.

9. Что является источником секреции гормонов в организме?

а) пища; б) свет; в) сам организм; г) вода.

10. К железам смешанной секреции относится:

а) поджелудочная железа; б) гипофиз; в) надпочечники; г) щитовидная железа.

11. Регуляция функций в организме осуществляется:

а) нервной системой; б) эндокринной системой; в) нервно-гуморальным способом;

г) с помощью безусловных рефлексов.

Часть 2. В1. Выберите три верных ответа из шести.

Какие из перечисленных веществ относят к гормонам.

1) тироксин

2) инсулин

3) пепсин

4) адреналин

5) трипсин

6) пептидаза

В2. Установите соответствие между эндокринным заболеванием или его проявлением и

железой, при нарушении деятельности которой оно возникает:

Заболевание или его проявление Железа

А) кретинизм 1) щитовидная

Б) микседема 2) поджелудочная

В) сахарный диабет

Г) повышение интенсивности обмена веществ

Д) жажда, выделение большого количества мочи

Часть 3. Дайте развёрнутый ответ на поставленный вопрос.

С1. Чем железы внутренней секреции отличаются от желез внешней секреции?

Вариант 2

Часть1. К каждому из заданий даны четыре варианта ответа, из которых только один верный.

К железам внутренней секреции относят:

а) печень; б) гипофиз; в) потовые железы; г) слюнные железы.

2. К железам смешанной секреции относят:

а) эпифиз; б) печень; в) половые железы; г) вилочковая железа.

3. При недостатке гормона, вырабатываемого гипофизом, развивается болезнь:

а) карликовость; б) сахарный диабет; в) гигантизм; г) акромегалия.

4. Железы внешней секреции выделяют секрет, в котором содержатся:

а) витамины; б) гормоны; в) ферменты; г) ионы железа.

5. Крупная парная железа, находящаяся в брюшной полости и состоящая из двух слоёв:

наружного (коркового) и внутреннего (мозгового) – это:

а) надпочечники; б) щитовидная железа; в) поджелудочная железа; г) половые железы.

6. Центральную роль в сохранении гормонального равновесия в организме играет:

а) мозжечок; б) гипоталамус; в) мост; г) средний мозг.

7. Сахарный диабет развивается при:

а) недостаточном синтезе инсулина; б) избыточном синтезе инсулина;

в) недостаточном синтезе адреналина; г) избыточном синтезе адреналина;

8. При недостатке гормона щитовидной железы развивается заболевание:

а) микседема; б) базедова болезнь; в) акромегалия; г) гигантизм.

9. К железам внешней секреции относят:

а) эпифиз; б) гипофиз; в) потовые железы; г) поджелудочная железа.

10.Избыток сахара превращается в гликоген при участии:

а) гомона роста; б) адреналина; в) инсулина; г) тироксина.

11. Развитие вторичных половых признаков регулируется:

а) ферментами; б) половыми гормонами; в) центральной нервной системой;

г) поджелудочной железой.

Часть 2 . В1. Выберите три верных ответа из шести.

Какие из перечисленных веществ относят к гормонам.

1) липаза

2) адреналин

3) норадреналин

4) трипсин

5) инсулин

6) пепсин

В2. Установите соответствие между нарушением жизнедеятельности в организме человека и заболеванием, при котором оно возникает:

Нарушение жизнедеятельности Заболевание

А) понижение температуры тела 1) микседема

Б) сахарный диабет 2) сахарный диабет

В) склонность к неврозам, повышенная возбудимость 3) базедова болезнь

Г) жажда, выделение из организма большого количества воды

Д) выпадение волос, сухая желтоватая кожа.

Часть 3. Дайте развёрнутый ответ на поставленный вопрос.

С1. Почему поджелудочную и половые железы относят к железам смешанной секреции?

Оценивание тестовых заданий :

«5» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%);

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«3» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов;

Вычисление коэффициента усвоения.

а

1. Критерии оценивания теста К = —

Р

К– коэффициент усвоения, а – число правильных операций, выполненных студентом.

Р - число операций по эталону.

| Оценка | Н |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

| Оценка | % |

| «5» | 90 – 100% |

| «4» | 80 % |

| «3» | 50 – 70% |

3.9 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме: «Обмен веществ» (проводится в форме тестирования).

Вариант 1

Часть1:

А1.Органоиды, в которых осуществляется фотосинтез, называются

1)митохондрии; 2)рибосомы; 3)вакуоли; 4)пластиды

А2.Все реакции метаболизма клетки осуществляются при участии

1)нуклеиновых кислот; 2)витаминов; 3)ферментов; 4)гормонов

А3.В темновую фазу фотосинтеза происходит

1)выделение кислорода; 2)синтез АТФ; 3)синтез углеводов из углекислого газа и

воды; 4)возбуждение хлорофилла фотоном света

А4.В процессе гликолиза при расщеплении одной молекулы глюкозы образуется

1)2 молекулы АТФ; 2)38 молекул АТФ; 3)28 молекул АДФ; 4)1 молекула АТФ

А5.Синтез белка в клетке осуществляют

1)митохондрии; 2)пластиды; 3)рибосомы; 4)лизосомы

А6.Многоступенчатое бескислородное расщепление глюкозы в цитоплазме клетки называется

1)гидролиз; 2)плазмолиз; 3)гликолиз; 4)хемосинтез

А7.Фиксация углекислого газа в процессе фотосинтеза происходит в

1)световую фазу; 2)подготовительную фазу; 3)темновую фазу; 4)завершающую фазу

А8.Сколько аминокислот принимают участие в синтезе белков?

1) 10; 2) 20; 3) 30; 4) 46

А9.Кислород выделяется в процессе фотосинтеза в

1)световую фазу; 2)подготовительную фазу; 3)темновую фазу; 4)завершающую фазу

А10.Побочным продуктом реакции фотосинтеза является

1)белок; 2)крахмал; 3)кислород; 4)глюкоза

А11.Расщепление более сложных органических веществ до более простых называется

1)метаболизм; 2)пластический обмен; 3)энергетический обмен; 4)ассимиляция

А12.Расщепление молекул воды в процессе фотосинтеза в хлоропластах называется

1)гликолиз; 2)биосинтез; 3)электролиз; 4)фотолиз

А13.Где происходит кислородный этап клеточного дыхания в клетке?

1) в цитоплазме; 2)в пищеварительной системе; 3)на кристах митохондрий; 4)в хлоропластах

А14. Транскрипция происходит

1)в ядре; 2)на рибосомах; 3) в митохондриях; 4)в хлоропластах

А15. В результате гликолиза образуется

1)36 молекул АТФ; 2)38 молекул АТФ; 3)2 молекулы АТФ; 4)10 молекул АТФ

Часть 2:

В1.Установите соответствие между биологическим процессом и его характеристикой.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОЦЕСС

А)энергия запасается

Б)вещества синтезируются

В)энергия расходуется

Г)в процессе участвуют рибосомы

Д)в процессе участвуют митохондрии

Е)вещества окисляются

1)пластический обмен

2)энергетический обмен

В2.Фрагмент молекулы ДНК содержит 1230 нуклеотидных остатков. Сколько аминокислот будет входить в состав белка, который кодируется этим геном?

В3.Установите соответствие между биологическим процессом и его характеристикой.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОЦЕСС

А)синтез органических веществ из неорганических

Б)выделение кислорода

В)выделение углекислого газа

Г)поглощение кислорода

Д)окисление органических веществ

Е)поглощение углекислого газа

1)Дыхание

2)Фотосинтез

В4.Участок молекулы ДНК имеет последовательность АГЦ ТЦГ ААТ ГЦА . Запишите последовательность нуклеотидов молекулы и-РНК , которая будет синтезирована на этом участке в процессе транскрипции.

В5.Установите в какой последовательности происходит процесс репликации ДНК.

А)отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК

Б)присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов

В)воздействие ферментов на молекулу

Г)раскручивание молекулы ДНК

Д)образование двух молекул ДНК из одной

Часть 3:

С1.Фрагмент молекулы ДНК содержит 3693 нуклеотидных остатка. Сколько аминокислот будет входить в состав белка, который кодируется этим геном?

С2.Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот при полном окислении фрагмента молекулы гликогена, состоящего из 4 остатков глюкозы?

Вариант 2

Часть 1

А 1. Совокупность реакций биосинтеза, протекающих в организме:

Ассимиляция.

Диссимиляция.

Катаболизм.

Метаболизм.

А 2. Совокупность реакций распада и окисления, протекающих в организме:

Ассимиляция.

Диссимиляция.

Анаболизм.

Метаболизм.

А 3. Образуют органические вещества из неорганических, используя неорганический источник углерода и энергию света:

Гетеротрофы.

Фотоавтотрофы.

Хемоавтотрофы.

Все живые организмы.

А 4. Какие организмы синтезируют органические вещества, используя энергию окисления органических веществ и органический источник углерода?

Хемоавтотрофы.

Хемогетеротрофы.

Фотоавтотрофы.

Все выше перечисленные.

Фотосинтез

А 5. Энергия каких лучей в большем количестве необходима для световой фазы фотосинтеза?

Красных и синих.

Желтых и зеленых.

Зеленых и красных.

Синих и фиолетовых.

А 6. Где располагаются фотосинтетические пигменты?

В мембранах тилакоидов.

В полости тилакоидов.

В строме.

В межмембранном пространстве хлоропласта.

А 7. Где накапливаются протоны в световую фазу фотосинтеза?

В мембранах тилакоидов.

В полости тилакоидов.

В строме.

В межмембранном пространстве хлоропласта.

А 8. Где происходят реакции темновой фазы фотосинтеза?

В мембранах тилакоидов.

В полости тилакоидов.

В строме.

В межмембранном пространстве хлоропласта.

А 9. Что происходит в темновую фазу фотосинтеза?

Образование АТФ.

Образование НАДФ·Н2.

Выделение О2.

Образование углеводов.

А 10. При фотосинтезе происходит выделение О2, откуда он?

Из СО2.

Из Н2О.

Из СО2 и Н2О.

Из С6Н12О6.

А 11. Где происходят реакции световой и темновой фазы фотосинтеза?

И световой и темновой фазы — в тилакоидах.

Световой фазы — в строме, темновой — в тилакоидах.

Световой фазы — в тилакоидах, темновой — в строме.

И световой и темновой фазы — в строме.

Энергообмен

А 12. Какие ферменты обеспечивают гликолиз?

Ферменты пищеварительного тракта и лизосом.

Ферменты цитоплазмы.

Ферменты цикла Кребса.

Ферменты дыхательной цепи.

А13. Для реакций световой фазы фотосинтеза характерно:

Происходят в мембранах тилакоидов.

Происходят в строме хлоропластов.

Образуются АТФ и НАДФ·Н2.

Происходит фотолиз воды и выделяется О2.

Образуются углеводы.

Связывается углекислый газ.

А14. Для реакций темновой фазы фотосинтеза характерно:

Необходима энергия фотонов света.

Используется энергия АТФ.

Образуется НАДФ·Н2.

Используется НАДФ·Н2.

За счет фотосистем пополняются протонные резервуары тилакоидов.

Происходят реакции цикла Кальвина.

А15. Транскрипция у эукариот происходит:

В ядре.

В комплексе Гольджи.

В митохондриях.

В рибосомах.

В пластидах.

В ЭПС.

Часть2:

В1. Установите соответствие между процессами, протекающими в световую и темновую фазу фотосинтеза.

В

Световая фаза

Темновая фаза

Фиксируется углекислый газ.

Образуются углеводы.

Используется НАДФ·Н2, АТФ.

Происходит в строме.

Энергия протонов используется для синтеза АТФ.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

| | | | | | |

В2. Установите соответствие между процессами, происходящими во время гликолиза и кислородного окисления.

Происходит в цитоплазме.

Р

Гликолиз

Кислородное окисление

Энергия 24 протонов используется для синтеза 34 молекул АТФ.

Характерны реакции цикла Кребса.

При недостатке кислорода конечные продукты – молочная кислота.

Происходит с участием АТФ-синтетаз.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

| | | | | | |

В3. Установите соответствие между процессами, происходящими во время транскрипции и трансляции.

Происходит в ядре.

О

Транскрипция

Трансляция

Необходимы нуклеотиды.

Принимают участие тРНК.

Необходимы аминокислоты.

Принимают участие РНК-полимеразы.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

| | | | | | |

В4. Какие организмы относятся к автотрофам? На какие группы по способу использования энергии делятся автотрофы? Приведите примеры организмов каждой группы.

В5.. Какие фазы различают в фотосинтезе? Какие процессы происходят в эти фазы? Запишите общую формулу фотосинтеза.

Часть3:

С1.Содержание нуклеотидов в цепи и-РНК следующее: аденилового – 35%, гуанилового – 30 %, цитидилового – 15%, урацилового – 20% .

С2.Сколько нуклеотидов имеет ген, кодирующий белок из 210 аминокислот?

Оценивание тестовых заданий :

«5» - получают студенты, справившиеся с работой (90 – 100%);

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества.

«3» - соответствует работе 50 – 70% правильных ответов;

Вычисление коэффициента усвоения.

а

1. Критерии оценивания теста К = —

Р

К– коэффициент усвоения, а – число правильных операций, выполненных студентом.

Р - число операций по эталону.

| Оценка | Н |

| «5» | от 0,9 до 1,0 |

| «4» | от 0,8 до 0,9 |

| «3» | от 0,7 до 0,8 |

| «2» | до 0,7 |

| Оценка | % |

| «5» | 90 – 100% |

| «4» | 80 % |

| «3» | 50 – 70% |

3.10 Варианты тестовых заданий к контрольной работе по теме: « Сердечно-сосудистая система» (проводится в форме тестирования).

Вариант 1

1.Из каких слоев состоит стенка сердца: 1) эпикард, миокард, эндокард 2) слизистая, мышечная, хрящевая 3) слизистой и серозной 4) все верно

2.Какой сосуд выходит из левого желудочка: 1) аорта 2) легочные артерии 3) легочной ствол 4) аорта

3.Сердце человека состоит из камер: 1) 2 2) 4 3) 3 4) 5

4.Какая вена собирает кровь из органов грудной полости? 1) верхняя полая вена; 2) нижняя полая вена; 3) воротная вена; 4) все верно;

5. Околосердечная сумка сердца называется: 1) эндокард 2) перикард 3) эпикард 4) миокард

6 Большой круг кровообращения начинается с: 1) левого желудочка 2) левого предсердия 3) правого предсердия 4) правого желудочка

7.) Малый круг кровообращения заканчивается в: 1) левом желудочке 2) левом предсердии 3) правом предсердии 4) правом желудочке

8.) Мышечный слой сердца называется: 1) эндокард 2) миокард 3) эпикард 4) перикард

9)Первая фаза цикла сердечной деятельности характеризуется: 1) систолой предсердий, диастолой желудочков 2) систолой желудочков, диастолой предсердий 3) систолой предсердий и желудочков 4) диастолой предсердий и желудочков

10) Сердечная мышца представлена:

1) поперечно-полосатой мышечной тканью особого строения