7 КЛАСС

I ЧЕТВЕРТЬ

Урок 7. Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада»

Планируемые результаты учебной деятельности:

Метапредметные:

— осознание важности воплощения темы Востока для русской культуры и искусства.

Личностные:

— формирование личностного отношения к элементам восточной культуры в русском искусстве.

Предметные:

— знание основных тем симфонической сюиты Н. Римского-Корсакова «Шехеразада».

Цели и задачи урока:

- учить воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;

- формировать слушательскую культуру на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства.

- осмысленно воспринимать музыкальные произведения (знать музыкальные жанры и формы, средства музыкальной выразительности, осознавать взаимосвязь между содержанием и формой в музыке).

Форма проведения занятия: Аналитическое занятие по симфонической сюите Н. Римского-Корсакова «Шехеразада».

Учебно-дидактическое обеспечение:

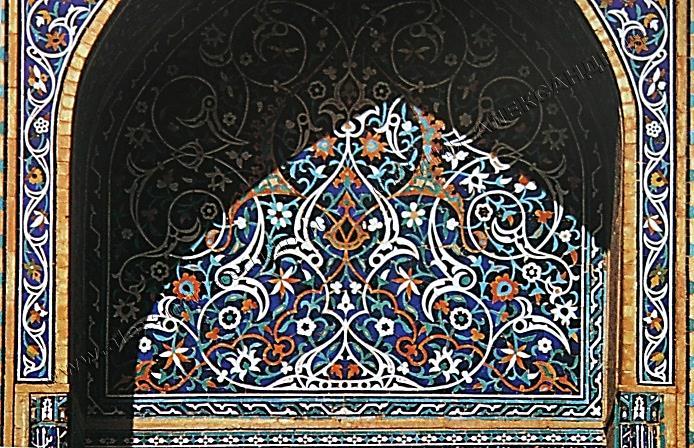

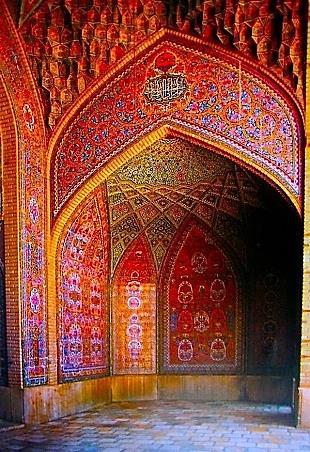

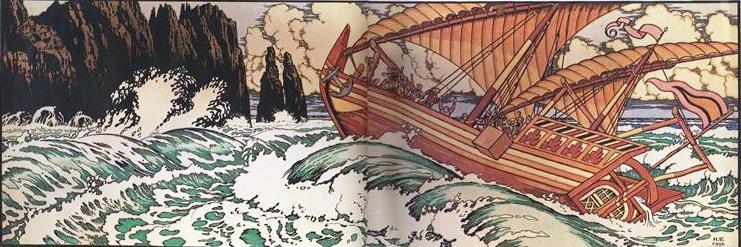

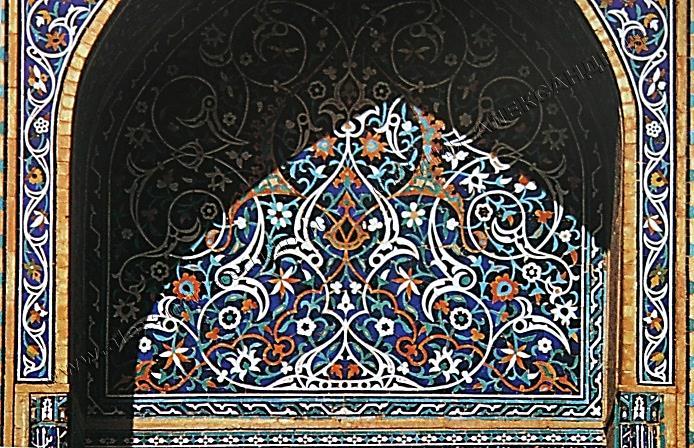

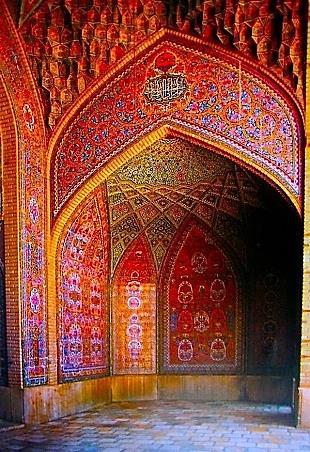

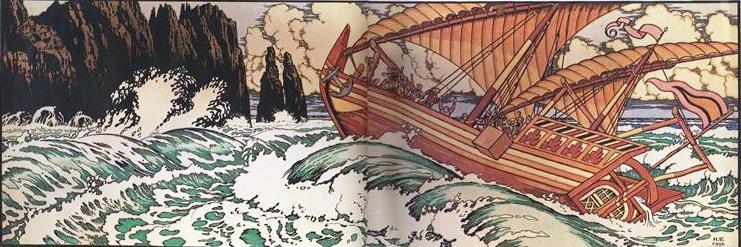

Изобразительное искусство: «Восточная мозаика» (фото); И. Билибин. «Синдбад-мореход»; Б. Анисфельд. «Дворец султана».

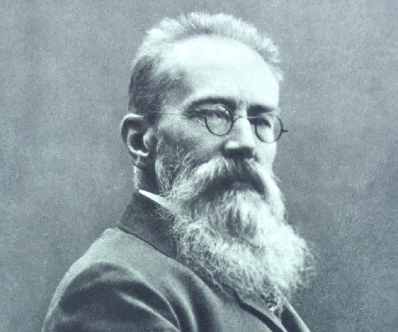

Портрет композитора Н.А. Римского-Корсакова (фото).

Музыка: Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I часть, фрагмент (№ 7 аудиоприложения). Песенный материал: М. Магомаев, стихи А. Горохова. «Шахерезада».

Виды деятельности учащихся: Прослушивание фрагментов симфонической музыки Н. Римского-Корсакова. Просмотр иллюстраций. Сравнительный анализ картин и музыкальных образов. Выразительное чтение и обсуждение литературной программы к «Шехеразаде». Анализ нотных примеров. Сравнительный анализ тем Шахриара и Шехеразады. Разучивание и исполнение песни. Ответ на вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника музыкальных размышлений».

Формы педагогического контроля: Контроль умения назвать несколько произведений Н. Римского-Корсакова. Контроль умения выразить словесно характер тем Шахриара и Шехеразады, перечислить их музыкально-выразительные средства. Контроль участия в беседе о теме Востока в русском искусстве. Проверка качества исполнения песни.

ХОД УРОКА

1. Мотивация. Актуализация опорных знаний. Сообщение темы урока. Целеполагание

- О чём шла речь на прошлом уроке?

- О программности в музыке. Программность значительно расширяет музыкальный образ, внося в него смысловой подтекст, который только в одной музыке мы бы не уловили.

- Тема сегодняшнего урока - «Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада».

Сегодня мы с вами продолжим разговор о программности в музыке: рассмотрим, как в русской культуре и искусстве находили своё воплощение темы Востока, изучим элементы восточной культуры в русском искусстве и познакомимся поближе с русскими художниками, творчество которых тесно переплетается с музыкой.

2. Введение в тему. Русская программная музыка на восточные темы

Мы с вами уже говорили ранее, что литературное содержание и содержание музыкальное могут быть очень близки, но никогда не совпадают полностью. Ведь как бы композитор ни стремился объяснить словами свой художественный замысел, музыка всегда скажет что-то своё, только ей присущее, не всегда подчиняющееся воле даже своего создателя.

Есть в музыке произведения, обладающие и более конкретным программным содержанием. Одно из них – симфоническая сюита Н. Римского-Корсакова «Шехеразада», написанная по мотивам сказок из арабского сказочного сборника «Тысяча и одна ночь».

Известно, что тема Востока была одной из излюбленных тем в русской музыке XIX века, породившей немало подлинно прекрасных её страниц. Сказочный мир Востока раскрывали перед нами и Глинка в опере «Руслан и Людмила», и Бородин в опере «Князь Игорь», немало восточных тем встречается и в симфонической музыке русских композиторов, и в камерно-вокальном творчестве.

Одна из наиболее ярких «восточных» партитур, «Шехеразада», погружает нас в атмосферу звучания восточной музыки с её характерными интонациями и прихотливыми мелодическими изгибами, с инструментальными тембрами, воссоздающими сказочный, почти фантастический музыкальный колорит.

3. Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

«Шехеразада» — одно из немногих произведений Н. Римского-Корсакова, созданное не в оперном, а в симфоническом жанре. Эта сюита написана композитором в 1888 г. Благодаря восточному колориту, переданному с помощью цитирования восточных мелодий, тем в восточном духе, имитации звучания восточных инструментов, «Шехеразада» по своей форме и стилю — многочастное циклическое музыкальное произведение, написанное для симфонического оркестра. Композитор дал каждой из частей собственное название:

1. Море и Синдбадов корабль.

2. Рассказ царевича Календера.

3. Царевич и царевна.

4. Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником.

Но потом Римский-Корсаков написал единую общую программу симфонической сюиты, убрав названия частей.

В первой части звучат темы Шахриара, Шехеразады, моря, корабля Синдбада.

Н.А. Римский-Корсаков

Н.А. Римский-Корсаков

Своё сочинение Римский-Корсаков предваряет небольшим программным вступлением:

Султан Шахриар, убеждённый в коварности и неверности женещин, дал зарок казнить каждую из своих жён после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи, так что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал её казнь, и наконец, совершенно оставил своё намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ.

Наиболее яркие эпизоды этих чудесных сказок Шехеразады и стали основой симфонического сочинения Римского-Корсакова, - композитор использовал их в качестве программы для отдельных частей: море и корабль Синдбада, фантастический рассказ Календера-царевича, царевич и царевна, багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу.

Может быть, поэтому и музыкальное повествование строится как череда сказочных картин и главных героев с их характерными музыкальными темами.

Но несмотря на то, что в сюите много самостоятельных эпизодов, героев, музыкальных тем, сюита объединена единым замыслом, который подчинён образу главного рассказчика – Шехеразады. Ведь это она, обладая огромной эрудицией и богатейшим воображением, сумела не только спасти свою жизнь, но и создать огромный волшебный мир, полный невероятных чудес и приключений.

Спустя более 20-ти лет - в 1910 г. - Михаил Фокин поставил балет «Шехерезада» на музыку Н. Римского-Корсакова.

4. Слушание и анализ музыкального фрагмента I части симфонической сюиты «Шехеразада»

В теме Шахриара мы слышим повелительный унисон деревянных духовых инструментов, рисующий образ сильного и властного султана, могучего владыки своего государства, вольного свободно распоряжаться жизнью и смертью своих подданных.

А вот тема Шехеразады – нежная и томная, исполненная певучей скрипкой solo. В ней слышится и волшебство арабской ночи, и чарующий голос молодой рассказчицы, и полный таинственности колорит дивных восточных повествований.

5. Работа над нотными примерами

При анализе темы Шахриара (нотный пример 4) ученики отмечают, что грозный мрачный характер создаётся благодаря мощной суровой мелодии, звучащей в среднем и низком регистрах в динамике ff.

Тема Шехеразады (нотный пример 5) противоположна теме Шахриара по характеру и музыкально-выразительным средствам. Нежная изысканная мелодия подобно витиеватому восточному узору вьётся у скрипки соло. Её сопровождают переборы арфы. Музыка полна вдохновения; она, словно сказки талантливой рассказчицы, рождается как будто импровизационно, как сиюминутная фантазия.

6. Углубление в тему

В соответствии с программным замыслом есть в сюите и другие темы: мы слышим то рокот морских волн, то шумную суету многолюдного восточного города, то неторопливые интонации рассказчиков – самой Шехеразады и царевича Календера.

Темы Шахриара и Шехеразады звучат в каждой части симфонической сюиты; тема Шехеразады почти не изменяется, а тема Шахриара в конце произведения звучит умиротворённо — султан под влиянием прекрасных историй Шехеразады наконец оставил намерение казнить своих жён.

При всей содержательной целостности этого произведения, возникшего под влиянием определённого литературного первоисточника, мы можем сравнить его с красочной мозаикой разнообразных сказочных рисунков, образов, картин.

Восточная мозаика (фото)

7. Художники и музыка

На экране перед вами - иллюстрации двух русских художников, творчество которых неразрывно связано с музыкой.

Иван Билибин, художник конца XIX — начала XX в., рисовал иллюстрации к сказкам, декорации к театральным спектаклям. Был оформителем оперных постановок «Садко», «Золотой петушок» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова, «Руслана и Людмилы» М. Глинки.

Борис Анисфельд — русский художник, работавший над декорациями театральной группы «Мир искусства». Анисфельд делал декорации к балету «Подводное царство» на музыку Н. Римского-Корсакова, который ставился в Париже. Музыка балета — это музыка одной картины оперы «Садко», уже знакомая вам: в 5 классе вы слушали из этой картины «Пляску златопёрых и сереброчешуйных рыбок», а в 6 классе — «Шествие чуд морских».

Рассмотрите представленные картины этих художников. Какие схожие особенности картин вы можете выделить? Что между ними общего?

И. Билибин. «Синдбад-мореход»

Б. Анисфельд. «Дворец султана»

- Восточный колорит картин, яркость красок, пёстрые орнаменты.

8. Разучивание и пение песни М. Магомаева на стихи А. Горохова «Шахерезада» - https://x-minus.me/

Песня, которую вы сегодня разучите, прямо соответствует теме занятия.

В ней также нарисован музыкальный и поэтический портрет восточной красавицы.

Текст песни:

-

Вновь под шорох звездопада

Ты приходишь ко мне во сне.

Ты, моя Шехерезада,

Снова сказки подаришь мне.

ПРИПЕВ: Ты как будто вся из света,

Вся из солнечных лучей!..

Ты со мною до рассвета,

Сказка тысячи ночей.

-

Ты ласкаешь мне ресницы

Нежным взглядом горячих глаз.

Жаль, что всё мне только снится,

И рассвет разлучает нас.

ПРИПЕВ.

-

Только сказок мне не надо,

Я тебя наяву зову,

Жду тебя, Шехерезада, -

И не в сказке, а наяву.

ПРИПЕВ: Может, ты приходишь с рассветом,

Вся из солнечных лучей, -

Ты, наверно, рядом где-то,

Сказка тысячи ночей.

9. Итог

Итак, на примере симфонической сюиты Н. Римского-Корсакова «Шехеразада» мы сегодня увидели, что конкретизирующая программность в значительно большей степени влияет на характер музыки, чем общая идея, выраженная в названии или эпиграфе (как, например, в пьесах из цикла «Времена года» П. Чайковского).

Обращение к определённым эпизодам или мотивам как будто обязывает композитора давать музыкальную интерпретацию именно конкретных эпизодов и мотивов, образов и сюжетов. Поэтому в таких сочинениях мы в большей степени можем объяснить содержательное значение музыкальных интонаций, гармоний и ритмов.

10. Вопросы и задания

-

Помогает ли тебе программность лучше понять музыкальное произведение или, наоборот, она усложняет его восприятие?

-

Какие из использованных Н. Римским-Корсаковым эпизодов «Тысячи и одной ночи» наиболее отчётливо звучат в музыке его «Шехеразады»?

-

Кратко законспектировать биографические данные о композиторе Н.А. Римском-Корсакове – см. Приложение.

-

Выучить текст песни.

Приложение

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908)

Николай Андреевич Римский-Корсаков говорил: «Мой род – это сказка, былина и непременно русские». Композитора вдохновляла красота народного искусства: песен, сказаний, обрядов. Страницы русской истории, экзотические образы Востока, картины природы словно оживают в музыке Римского-Корсакова.

Ещё мальчиком полюбил море. Римский-Корсаков поступает учиться в Морской корпус, по окончании которого совершает кругосветное плавание, ставшее источником творческой фантазии на многие годы.

Сблизившись с М.А. Балакиревым, молодой офицер овладевает основами композиторского мастерства, входит в кружок «Могучая кучка».

Николай Андреевич Римский-Корсаков – создатель 15 опер, очень разнообразных по содержанию. В первой опере – «Псковитянка» (1872) – повествуется о драматических событиях, связанных с образованием единого Русского государства. Особенно притягивают композитора сказочные образы. В операх, написанных по повестям «Майская ночь» и «Ночь перед рождеством» Н.В. Гоголя, мягкий, светлый юмор сочетается с поэтичностью вымысла. Опера «Снегурочка» (по «весенней сказке» А.Н. Островского, 1881) показывает жизнь сказочных берендеев неотделимой от природы, её одушевлённых фантастических сил.

Композитора привлекает былина о новгородском гусляре Садко (симфоническая картина «Садко» и написанная в 1896 г. одноимённая опера), старинные легенды («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 1904).

В поздних сказочных операх - «Кащей Бессмертный» (1902) и «Золотой петушок» (1907) - в иносказательной форме выражается отношение композитора к содержанию. А в операх «Царская невеста» (по драме Л.А. Мея, 1898), «Моцарт и Сальери» (по одноимённой трагедии А.С. Пушкина, 1897) в центре внимания оказывается драма отдельных личностей, их трагическая судьба.

Ярко проявился талант Римского-Корсакова и в инструментальной музыке. В фрагментах из опер (например, «Три чуда» из «Сказки о царе Салтане») и в программных симфонических произведениях («Шехеразада», «Испанское каприччио») чарующими красками оркестра создаются картины морских просторов, битв, волшебных превращений…

Из камерных сочинений наибольшую художественную ценность представляют романсы (всего 79).

Не только творчество, но и вся деятельность Римского-Корсакова стала украшением русской музыкальной культуры. Много сил и времени он отдал завершению произведений А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, А.С. Даргомыжского, обработке народных песен.

Большая общественная деятельность, выступления в качестве дирижёра сочетались у композитора с педагогической работой в Петербургской консерватории. Среди его учеников – А.К. Лядов, А.К. Глазунов, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский и другие.

В 1905 г. Римский-Корсаков выступил на стороне революционно настроенных студентов, за что был исключён из состава профессоров. Возвращение его в консерваторию явилось крупной победой демократических сил.

Испытав воздействие прогрессивных идей своего времени, Римский-Корсаков в музыке выразил веру в торжество добра и красоты.

Н.А. Римский-Корсаков

Н.А. Римский-Корсаков