СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Люди земли перекопновской. Краеведческий материал.

Наши односельчане- это наша гордость. Сохранить память о замечательных людях села- важная задача культуры, патриотизма.

Просмотр содержимого документа

«Люди земли перекопновской. Краеведческий материал.»

Люди земли перекопновской.

Коммунист должен служить примером.

Высокое звание коммуниста следует оправдывать в повседневной работе среди беспартийных масс. От коммуниста требуется, чтобы он работая на своём участке, показывал большевистские образцы. По его работе всегда равняются беспартийные и с него берут пример. Если коммунист работает на производстве плохо, и не проявляет инициативы в социалистическом соревновании, то это в известной степени может влиять на производительность труда всего коллектива.

Наглядный пример был в нашей парторганизации Перекопновской МТС. Молодой коммунист тов. Лобачёв Н.М., работая слесарем, едва выполнял дневные нормы, часто допускал в своей работе брак. Смотря на это, ослабили темпы и беспартийные, работающие с ним.

Партийная организация на одном из собраний, обсудив этот вопрос, установила, что тов. Лобачёв к своим обязанностям относится халатно. Парторганизация в своём решении обязала его быть примерным на производстве и оказала практическую помощь в работе.

Тов. Лобачёв в скором времени исправил ошибки. Теперь он добился выполнения дневных норм на 190-200 процентов. Окончательно изжил брак. С помощью парторганизации молодой коммунист занял авангардную роль на производстве.

Зам. директора по политчасти

Боголиченко Н.И.

Из газеты «Ленинский путь» от 31 января 1940 года.

Достойный кандидат на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

В колхозе им. Будённого с 1932 года работает чабаном Михаил Бирш. Его семья почти полностью обслуживает овцеферму колхоза. Когда тов. Бирш впервые стал чабаном на ферме было 120 голов. За семь лет плодотворной работы тов. Бирш сумел довести поголовье скота до 550 овец.

В 1938 году получено от каждых 100 овцематок 160 деловых ягнят, а в 1939 году 140 ягнят.

Тов. Бирш выдвинут кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 1940 года.

Квасов.

Из газеты «Ленинский путь» от 16 февраля 1940 года.

Школы накануне учебного года.

Скоро распахнутся двери школ. Зазвенят в классах детские голоса. Начала учебного года в нашем районе, как и во всей стране, будет отмечено как большое и радостное событие.

Большевистская партия и советское правительство неустанно заботятся об улучшении народного образования, о том, чтобы все дети школьного возраста учились. Только в нашем районе в текущем году откроется 7 новых школ семилеток. В районе, как и во всей стране, осуществляется всеобщее семилетнее обучение.

Школы значительно пополняются новым оборудованием, учебниками и наглядными пособиями.

Культурно выглядит здание Перекопновской средней школы, где директором товарищ Горбатиков Кузьма Николаевич. Здесь хорошо произведена штукатурка и отделка стен. Учебные доски и парты выкрашены. Для практических занятий оборудованы физический и химический кабинеты. В мичуринском уголке собраны гербарии растений и коллекции насекомых. Это сделано силами учащихся и учителей.

В школе намечено постоянно проводить обмен опытом работы, разбирать ведение уроков лучшими преподавателями, чтобы добиться отличной успеваемости учащихся.

В подготовке к новому учебному году не проявляет должной работы районный отдел народно образования. Для школ не хватает 3000 различных учебников, а также много мелкого инвентаря.

О нуждах школ плохо заботятся и торговые организации. В сельские магазины не завезены одежда и обувь для учащихся, строительные материалы для ускорения ремонта школ.

Долг сельских советов и всей общественности в оставшиеся дни устранить недостатки, создать все условия для плодотворной работы учителей и отличной успеваемости учащихся.

В.Фёдоров.

Из газеты «Ленинский путь» от 25 августа 1949 года.

Агитаторы несут большевистское слово в массы.

Быстро идёт время. Вот уже налилась рожь. Выколосилась ранняя пшеница. Много труда затратили хлеборобы, чтобы заложить прочный фундамент высокого урожая. Но ещё напряжённее надо работать теперь.

Перед сельским хозяйством партией и правительством поставлены новые большие задачи. И только чёткое планирование, высокая напряжённость в труде может обеспечить успех.

Речь идёт не только о текущих планах. Во весь рост поставлена задача успешного освоения травопольной системы земледелия. Требуется работать с перспективой, предвидеть завтрашний день колхоза, использовать все внутренние резервы.

Прошлый год в колхозе не было под поливом зерновых культур. А сейчас посеяно на орошаемом участке 20 гектаров пшеницы, 10 гектаров- проса, 6 гектаров- люцерны. А вся орошаемая площадь увеличена почти в полтора раза. Заложен лесопитомник. Уже вспахано свыше 600 гектаров паров с предплужниками. Это значительно больше плана.

Партийная организация озабочена тем, чтобы артельное хозяйство всесторонне росло, крепло, преуспевало, чтобы в ближайшее время достигнуть устойчивых урожаев, полного изобилия на основе лесопосадок, строительства прудов и водоёмов и т.д.

Например, на партийном собрании обсуждался вопрос о трёхлетнем плане развития общественного продуктивного животноводства. Для этого нужно создать прочную кормовую базу. Решили только одного сена заготовить 8000 центнеров, заложить большое количество раннего силоса. Ответственность за исполнение работы легла на коммунистов бригадиров товарищей Захарова Николая и Михайлова Александра. Им закрепили людей, дали по 4 косилки и по 5 фургонов.

Свою деятельность они начали с развёртывания массово-политической работы. Среди колхозников они провели беседы «О значении социалистического соревнования», «Как завоевать право получения Героя социалистического труда?», «Устав артели- нерушимый закон колхозной жизни» и т.д.

В ходе этих бесед был коллективно разработан договор соревнования. Люди взяли практические обязательства.

Косари товарищи Решетников Владимир, Переяшкин Иван, Тихонов Николай, Хмельков Василий и другие дали слово вместо нормы 5,5 гектаров скашивать за день каждой лобогрейкой шесть с половиной гектаров сена. Скирдовщики товарищи Решетникова Анна, Бубнова Мария, Тупикова Татьяна обязались с подругами убирать с загона в стога 60 центнеров сена на человека. В труде применили индивидуальную сдельщину, конвейерный способ возки фуража.

Старейший колхозник товарищ Решетников Василий внёс предложение косить зорями, в необходимых случаях скирдовать ночью.

Коммунисты организовали обмен опытом работы лучших стахановцев. Постоянно подводятся итоги соревнования. Это обеспечивает успех. План заготовок сена уже выполнен на 70 процентов. До начала уборки хлебов работа будет закончена полностью.

Большую работу на животноводческой ферме ведёт агитатор товарищ Переяшкина Мария. Разъясняя постановление партии и правительства о трёхлетнем плане развития общественного животноводства, она рассказала о практических задачах, возможностях колхоза. Лучший чабан товарищ Байгутинов Рахмет на одной из бесед пояснил, почему он на каждые 100 овцематок получил 150 ягнят. Люди подсчитали, что уже сейчас колхоз имеет 300 голов крупного рогатого скота, 520 овец, и какое количество скота должно быть к концу 1951 года с учётом развития животноводства и птицеводства. Стараниями колхозников на ферме применяется многократная дойка коров, серьёзно решается вопрос о племенном деле, об увеличении продукции, о сохранности молодняка.

Сейчас агитаторы товарищи Хмелькова, Захаров, Тупиков по всем разделам широко знакомят хлеборобов с постановлением Совета Министров и ЦК ВКП(б) «О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1949 году». В колхозной мастерской после беседы на тему «Интересы государства- выше всего» мастера товарищи Бубнов Михаил, Родионов Иван, Киреев Леонид стали работать ещё лучше. Они отремонтировали амбары на 24 тысячи центнеров зерна, наладили 10 зерновозок, 6 конных граблей. На ходу автомашина. Заготовлено 150 мешков, чтобы дружно выполнить план хлебосдачи государству.

Колхоз из отстающих выходит в число передовых. Но ещё много и упорно нужно работать, чтобы добиться полного успеха. И к этой цели мы направляем все свои усилия.

Партийная организация стремится ещё лучше вооружить политическими знаниями каждого коммуниста. Постоянно проводит семинары с агитаторами. За последнее время обсуждены темы «О действенности агитации», «Уборка и хлебозаготовки- важнейшая задача» и т.д.

В ближайшие дни будет составлен план массово-политической работы, в которой наметим конкретные мероприятия на период уборки урожая и хлебопоставок государству. Д.Хмельков,

Секретарь партийной организации колхоза «Серп и молот».

Из газеты «Ленинский путь» от 23 июня 1949 года.

В общем строю.

Будни сельских очагов культуры.

- У нас её знает каждый: и стар, и мал. Добросовестная, трудолюбивая, знающая своё дело- так отзываются жители села Перекопного о заведующей местной библиотекой Марии Павловне Осиповой.

Каждый день этой скромной женщины насыщен до предела самыми разнообразными заботами. Надо подобрать читателю интересную и полезную книгу, побывать на бригадных полевых станах, побеседовать с людьми, выпустить очередной номер «молнии» или «боевого листка2, подготовиться к беседе, вечеру. Читательской конференции или устному журналу…

Только за последние два месяца работники библиотеки совместно с Домом культуры подготовили и провели вечер встречи с ветеранами Гражданской и Великой Отечественной войн, вечер механизаторов, «Солдатский огонёк», устные журналы «Здравствуй, новый хлеб», «Наш календарь». «Страницы» этого «календаря» были посвящены материалам июльского Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Совета РСФСР.

Недавно в колхозе состоялась читательская конференция по книге В.Титова «Всем смертям назло». В ней участвовало свыше 200 человек. «Живут ли Корчагины в наши дни?». «Можно ли совершить подвиг в мирное время?»- по этим и другим вопросам выступило около двадцати читателей. Вывод был единодушным: Корчагины всегда с нами. В качестве примера односельчане называли имя молодого комбайнера Дмитрия Максимкина, который снискал себе почёт и уважение ударным трудом. Его показатели на жатве- две-две с половиной нормы.

Самые разнообразные формы связи с читателями ищет и находит сельская библиотека. На днях здесь был проведён первый диспут из цикла «Разговор по душам». Колхозники затронули вопросы культуры и быта села, говорили о досуге молодёжи, о том, какие подарки готовят комсомольцы и все труженики полей и ферм к 50-летию ВЛКСМ и 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.

Вся эта многообразная и интересная работа выполняется не только силами библиотеки. Большую помощь в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий оказывает сельский клуб, школа, партийный комитет колхоза имени Ленина. Заслуга в этом также учителей А.Березиной, А.Пёкиной, секретаря комсомольской организации В.Переяшкина, продавца Т.Ильговой и многих других активистов.

Главное в деятельности культпросветработников села Перекопного- подготовка к 100- летию со дня рождения В.И.Ленина. Они разработали и осуществляют целую серию мероприятий в честь знаменательной даты. В числе их- красочно оформленные стенды и книжные выставки, посвящённые жизни и деятельности великого вождя, и еженедельные выступления работников библиотеки по местному радиовещанию с чтением произведений В.И.Ленина, с беседами о нём. Стремясь помочь комсомольцам и молодёжи, агитаторам и пропагандистам в изучении наследия Ильича, библиотечные работники составили план чтения ленинских работ для комсомольцев. Экземпляр этого плана приложен к каждому читательскому формуляру.

В решающие дни битвы за большой хлеб библиотека вместе с земледельцами живёт заботами страдного лета. В красных уголках комплексных бригад оформлены ленинские уголки, вывешены плакаты, призывающие достойно встретить знаменательную дату, успешно выполнить социалистические обязательства третьего года пятилетки по всем видам сельскохозяйственной продукции. Библиотечные работники подготовили и постоянно пополняют новыми данными тематические папки- «Передовой опыт на уборке урожая», «Наш район и колхоз на жатве». В специальных уголках механизатора и полевода представлена новейшая сельскохозяйственная литература.

Результаты этой деятельности, конечно, трудно выразить числом скошенных гектаров хлебов или тонн намолоченного зерна. Но одно несомненно: она нужна людям, ибо делает их жизнь боле полной и целеустремлённой, помогает им своим трудом претворять в жизнь ленинские заветы. И потому в успешном выполнении тружениками колхоза обязательств пятилетки по праву видят перекопновцы долю труда и энтузиастов культурного фронта.

Г.Мещеряков

(Наш соб. корр.)

Колхоз имени Ленина

Ершовского района.

Из областной газеты «Коммунист» от 21 августа 1968 года.

Расти достойную смену.

Навстречу 50-летию ВЛКСМ.

На отчётно-выборном комсомольском собрании в колхозе имени Ленина состоялся большой и откровенный разговор молодёжи об авангардной роли комсомола в решении главных политических и хозяйственных задач по достойной встрече двух знаменательных дат- 50-летию Ленинского комсомола и 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.

Докладчик, секретарь комитета ВЛКСМ Владимир Переяшкин и многие выступающих отмечали большую активность комсомольцев и молодёжи на производстве. Там, где они работают, налицо успехи. Агрегат тракториста Юрия Шикина на весеннем севе занял одно из передовых мест по району. Правление колхоза и комитет ВЛКСМ присвоили членам этого коллектива звание «Агрегат отличного качества». Комбайнер Дмитрий Максимкин- тоже передовик. На своём комбайне он подобрал 711 гектаров и намолотил 9236 центнеров зерна. Тракторист А.Кобылков на лицевой счёт записал 678 гектаров мягкой пахоты.

Много передовиков из числа молодёжи трудится в животноводстве и в других отраслях производства.

Комитет комсомола много внимания уделял воспитанию молодёжи на революционных, боевых и трудовых традициях партии и советского народа. Установлено шефство над памятниками погибшим в годы становления Советской власти и воинам-участникам Великой Отечественной войны. Регулярно проводятся вечера встреч трёх поколений. Много было и других ценных начинаний.

Однако в работе немало и недостатков, которые отмечались в выступлениях:

Радист Владимир Зубрев:

- При Доме культуры работают почти все кружки. И что характерно, в художественной самодеятельности участвуют почти все парни, а девчата почему-то сторонятся. Это большая недоработка комитета комсомола.

И второе- чаще надо быть дружинникам в нашем клубе. Отдельные ребята ведут себя в общественном месте иногда нетактично: сквернословят, появляются выпивши.

Инструктор по спорту Юрий Шершин:

- Спортом у нас занимаются ещё не все комсомольцы. Надо, чтобы он был массовым на селе. Правление колхоза не жалеет для развития спорта средств, во многом помогает нам.

Выскажу обиду в адрес районного общества ДСО «Урожай». Мы провели шахматный турнир на первенство колхоза. На районный турнир никого из наших шахматистов не пригласили.

И далее. В дни проведения юбилейных торжеств, посвящённых 50-летию Ленинского комсомола, мы планируем провести большие спортивные мероприятия. Просьба к комсомольцам и молодёжи принять в них самое активное участие.

Медсестра Тамара Ильгова:

- Комитет ВЛКСМ неплохо занимался приёмом несоюзной молодёжи в ряды комсомола. Принято 14 молодых производственников. Все они показывают замечательные образцы в работе, активно участвуют в общественной жизни. Но этого недостаточно. Мы слабо ведём воспитательную работу с передовой частью комсомольцев, не готовим её для вступления в ряды партии.

Воспитательница детского сада Татьяна Уполовникова:

- Надо усилить воспитательную работу среди комсомольцев, особенно среди вновь принятых в ряды ВЛКСМ. Добиться, чтобы каждый аккуратно посещал политические занятия, а некоторым посоветовать, чтобы они продолжили учёбу в вечерней школе сельской молодёжи.

Я хочу отметить, что комитет в целом работал неплохо. Деятельное участие он принял в организации летних пионерских лагерей в колхозе. Многое сделано по оборудованию спортивного городка лагеря.

На отчётном собрании присутствовал один из первых комсомольцев двадцатых годов, организатор колхозов, участник Гражданской и Отечественной войн, пенсионер Михаил Устимович Потапов.

С большим вниманием слушали выступление ветерана. В тяжёлых условиях приходилось строить новую светлую жизнь. Часто приходилось брать то серп, то винтовку, чтобы защищать завоевания Великого Октября.

Ветеран обращается с призывом: настойчиво продолжать славные традиции комсомольцев 20-30-х годов, оберегатьь

чистоту их рядов, растить достойную смену.

Комсомольцы единодушно одобрили постановление бюро райкома ВЛКСМ «О проведении юбилейных торжеств, посвящённых 50-летию ВЛКСМ», наметили свои мероприятия. Решено свой юбилей отметить трудовыми делами. Каждый молодой труженик на своём рабочем месте обязался дать в этот день максимальную выработку.

Собрание избрало новый состав комитета ВЛКСМ в количестве девяти человек. Секретарём комитета вновь избран Владимир Переяшкин.

А.Асташкина,

зав. школьным отделом

райкома ВЛКСМ.

По материалам районной газеты «Ленинский путь» от 10 октября 1968 года, №122.

Иван Матвеевич Головачёв.

(1913-1983).

Иван Матвеевич Головачёв родился в 1913 году в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области. Свою трудовую деятельность он начал в колхозе имени Ворошилова в родном селе. В 1936 году окончил техникум механизации сельского хозяйства.

В 1937 году Иван Матвеевич был призван в ряды Красной армии, в которой прослужил до 1956 года. Член КПСС с 1939 года. С начала и до конца Великой Отечественной войны был на фронте. После демобилизации из Советской Армии много лет находился на ответственной партийной и хозяйственной работе. Был секретарём партийных организаций Перекопновского МТС, совхоза «Кушумский», колхоза имени Калинина, инструктором Ершовского райкома КПСС, секретарём Чапаевского райкома партии Саратовской области.

С 1950 по 1955 годы Иван Матвеевич Головачёв работал начальником политотдела, директором МТС в Латвийской ССР.

В различные годы И.М.Головачёв возглавлял Лобковскую МТС, колхоз «Пахарь», дирекцию киносети.

С 1970 года и до ухода на пенсию в 1973 году он работал заместителем председателя совета по кадрам в оргмассовой работе МПМК.

И.М.Головачёва отличали скромность, добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей.

За боевые и трудовые заслуги И.М.Головачёв награждён орденами Отечественной войны II степени, «Красной Звезды», четырьмя медалями.

Из газеты «Ленинский путь» от 8 января 1983 года.

Воспитание ответственности.

При комитете комсомола Перекопновской средней школы создан штаб бережливости. Главная его задача- организация и контроль за бережливым, экономным и хозяйским отношением к народному добру. Ведь всё, что окружает нас, чем мы пользуемся постоянно, создано трудом человека-труженика. Плоды труда надо использовать разумно, с большой пользой для общества.

Ежемесячно члены штаба бережливых проводят рейды по сохранности мебели, учебных наглядных пособий, учебников. В обязанность бережливых входят контроль за использованием электроосвещения, за разумным использованием хлебобулочных изделий и т.д.

Итоги каждого рейда горячо обсуждаются на заседаниях их штаба, освещаются в школьной и классных стенгазетах, в «молниях».

По классам проводятся беседы и диспуты на темы «Сколько стоит бесплатно?», «Что значит быть бережливым?», «Бережливость- черта коммунистическая» и многие другие.

В настоящее время в старших классах оживлённо проходят диспуты по книге Л.И.Брежнева «Воспоминания». Кто читал эту книгу, тот знает, как по-крестьянски заботливо и бережно относились к хлебу в рабочей семе Брежневых.

Комсомольцы и многие пионеры нашей школы в летней трудовой четверти принимали активное участие во всех сельскохозяйственных работах. Их можно было видеть везде: за штурвалом комбайнов и на овощных плантациях, в ученической производственной бригаде и на ремонте школы. Наши учащиеся внесли свой скромный вклад в решение задач, поставленной Продовольственной программой перед животноводами и механизаторами колхоза имени Ленина, которые в юбилейном году успешно выполнили планы по всем показателям.

За добросовестный труд на полях и фермах родного колхоза многие наши девчата и парни отмечены руководством хозяйства Почётными грамотами и ценными подарками.

Участие в производительном труде плечом к плечу со взрослыми воспитывает в каждом из нас чувство ответственности за сегодняшний и завтрашний день своего колхоза, своего села. Деятельное участие в работе штаба бережливых ещё больше укрепляет это чувство.

Людмила Кирсанова,

Секретарь комитета комсомола

Перекопновской средней школы.

Из газеты «Ленинский путь» за 1983 год.

Равняться на земляков.

В канун празднования 65-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота состоялась встреча учащихся шестого класса Перекопновской средней школы с участниками Великой Отечественной войны Александрой Александровной Переяшкиной и Александром Петровичем Поповым.

Классный час «Непобедимая и легендарная» вступительным словом открыла классный руководитель шестого класса Тамара Алексеевна Столярова. Она отметила, что сила и мощь Советской Армии заключается в том, что наша армия плоть от плоти является армией народа. Зорко и надёжно наша армия бережёт завоевания Великого Октября. Верно служит делу Ленина, делу Коммунистической партии, свято охраняет мир на земле.

Потом было представлено слово нашим односельчанам.

Затаив дыхание, слушали мы рассказ Александра Петровича. Он сражался в героических рядах защитников Москвы. Труден был путь к победе. Но благодаря мужеству и стойкости, единству фронта и тыла долгожданная победа пришла.

С особой теплотой и волнением вспоминает ветеран тот день, когда однажды его пришли поздравить пионеры нашей школы с Днём Победы. На память они ему подарили книгу «Война. Народ. Победа» . Поистине бесценен этот подарок для ветерана. В книге Александр Петрович нашёл страницы, где ведётся рассказ о ратном подвиге его односельчан. Здесь же помещена фотография, на которой среди своих боевых друзей и наш земляк А.П.Попов.

С большим интересом слушали мы выступление участницы Сталинградской битвы Александры Александровны Переяшкиной. Невысокого роста, всё ещё и сейчас по-девичьи хрупкая, убелённая сединой женщина, казалась нам человеком из легенды. Какой нужно обладать силой и жаждой жизни во имя своей Родины, чтобы пройдя через страшную войну, сохранить такую жизнерадостность.

Не скрывая слёз, Александра Александровна рассказала нам о том, как однажды, рискуя жизнью, перед лицом смертельной опасности, спасла Боевое Красное Знамя части. За это её наградили медалью «За отвагу», представили пятидневный отпуск и выделили специальный самолёт, на котором отважная защитница прилетела в родное село Перекопное.

Нам есть у кого учиться, есть чему подражать, чтобы преданно служить своей стране, своему родному селу.

Ученики шестого класса Перекопновской средней школы.

Из газеты «Ленинский путь» от 26 февраля 1983 года.

Николай Иванович Лобачёв.

Николай Иванович Лобачёв родился в 1916 году в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области. Свою трудовую деятельность он начал комбайнером в Перекопновской МТС. С 1939 года по 1946 находился в рядах Красной Армии, а затем- Советской Армии. Он с оружием в руках защищал советскую Родину от фашистских захватчиков. В 1944 году вступил в КПСС.

После демобилизации из рядов Советской Армии Н.И.Лобачёв вернулся в село Перекопное, заведовал семенными участками колхоза имени Ленина, а с 1949 года по 1953 год работал председателем колхоза.

С 1953 года и до конца жизни Н.И.Лобачёв жил и работал в селе Антоновке: председателем исполкома сельского Совета народных депутатов, председателем, секретарём парторганизации колхоза имени Энгельса, заведующим молочно-товарной фермы, бригадиром орошаемого участка, заведующим склада этого колхоза.

За боевые и трудовые заслуги Николай Иванович Лобачёв награждён орденом Отечественной войны второй степени, орденом Трудового Красного Знамени и восемью медалями. Ветеран труда. Н.И.Лобачёву были присущи деловитость, принципиальность, скромность, чуткость к людям. Он был умелым организатором и руководителем.

Н.И.Лобачёв умер 8 марта 1983 года.

Василий Иванович Моршнев.

Фото 1967 года.

(1924-1983).

Василий Иванович Моршнев родился в 1924 году в селе Орлов-Гай. Член КПСС с 1946 года. Окончил Саратовскую сельскохозяйственную школу и Саратовский Государственный Университет имени Чернышевского. Свою трудовую деятельность Василий Иванович Моршнев начал в 1941 году колхозником в колхозе имени XIII годовщины Октября Новорепинского района. Затем трудился трактористом в Орловгайской МТС.

Василий Иванович Моршнев- участник Великой Отечественной войны. С мая 1943 года он с оружием в руках защищал нашу Родину на Западном, I и II Прибалтийском, II и IIIБелорусских фронтах.

С апреля 1947 года Василий Иванович работает колхозником, а затем учётчиком в колхозе имени XIII годовщины Октября Новорепинского района. Затем его избирают председателем колхоза «Большевик». В послевоенные годы он работал секретарём партийных организаций колхозов «Красный Октябрь», «Ленинский путь», «Рассвет».

С марта 1965 года Василий Иванович Моршнев работал секретарём парткома колхоза имени Ленина, а в 1970 году его избрали председателем правления колхоза имени Ленина. С июня по май 1983 года работал начальником районного узла связи. Ему были присущи деловитость и эрудиция, принципиальность и чуткость к людям.

Василий Иванович неоднократно избирался депутатом районного, городского и сельского Советов народных депутатов. С ноября 1980 года по 1983 год являлся председателем партийной комиссии при райкоме КПСС. Всё это снискало Василию Ивановичу признание и авторитет. За заслуги перед Родиной Василий Иванович Моршнев награждён орденами Славы IIIи II степени, «Знак Почёта» и восемью медалями.

В.И.Моршнев скончался 15 мая 1983 года.

Пушкинский праздник.

На сцене- разноцветный ковёр, два убитых богатыря с мечами в груди, причитающий царь. Рядом- воевода, с состраданием глядящий на царя. Но вот зазвучала таинственная и по-восточному затейливая музыка- и из шатра в грациозном танце выплыла шамаханская царица. Как она великолепна и обольстительна! Ну разве Дадону устоять перед ней! А золотой петушок уже спускается сверху, и развеяны чары, и повержен Дадон.

Сказка- ложь, да в ней намёк,

Добрым молодцам урок!

Да, урок добра и чести, дружбы и любви- вот что такое Пушкин, бессмертный, вечный Пушкин!

Его творчеству, его жизни, его произведениям была посвящена литературная викторина для старшеклассников. Участвовали в ней три команды: «Орион» (10 класс), «Муза» (9 класс), «Счастливая примета» (8 класс). Ребятам предстояло совершить заочную экскурсию по Москве- по местам, связанных с жизнью и творчеством А.С.Пушкина: прочитать стихи поэта, назвать композиторов, написавших музыку к пушкинским произведениям, определить художников, оставивших нам прекрасные пушкинские портреты, ответить на многие вопросы.

На одни отвечали быстро, а иногда и брали помощь класса. Сумеете ли вы ответить на них? Проверьте себя! Вот некоторые из вопросов.

Все, наверное, ответят, кто написал известную картину «Пушкин на лицейском акте». А вспомните ли вы, в каком произведении, какими словами скажет Пушкин об этом экзамене?

Пушкиноведы доказали, что Онегин, очень не хотевший дуэли с Ленским, допустил несколько грубых нарушений правил дуэли. Специально допустил, чтобы она не состоялась. Сумеете ли вы определить, какие это нарушения?

Каждый класс приготовил сцену из пушкинского произведения. «Сказку о золотом петушке» выбрал 10 класс- с неё мы и начали свой рассказ. Отлично сыграла роль Шелихова Лена (шамаханская царица), убедительным вышел у Ю.Ларина одураченный царь Дадон. В сцене приняли участие и члены танцевального кружка Л.Головачёва и О.Коновалова.

9 класс выбрал для себя «Капитанскую дочку». В сцене были заняты А.Малянов, С.Белевич, Н.Точилкина, В.Тихонов, Л.Панкратова, ученица 8 класса Ю.Водолагина, М.Переяшкина сыграли отрывок из повести «Барышня-крестьянка».

Пушкинская викторина заставила ребят глубже изучить творчество великого поэта, обратиться к книгам о Пушкине. Хочется верить, что, взрослея, они будут открывать для себя всё новые грани его творчества, что его неумирающие произведения будут помогать им жить, творить, любить, работать. Недаром ещё в прошлом веке пророческие слова сказал великий русский критик В.Г.Белинский: «Читая Пушкина, можно превосходным образом воспитывать в себе человека».

Г.Балаба,

учитель русского языка и литературы

Перекопновской средней школы.

Из газеты «Ленинский путь» за 1983 год.

НОВАЯ АПТЕКА.

-Как игрушечка! – сказала женщина, стоя перед новым зданием аптеки в селе Перекопное.

-Хорошо,- добавляет другая, оглядывая помещение аптеки изнутри

-Удобно, -соглашается заведующая аптекой Александра Ивановна Киреева.-Аптека городского типа, помещение приспособленное, удобные витрины, ящики, стеллажи, мебель новая, здесь гораздо лучше , чем в старой аптеке, но тесновато, для нашего села аптека нужна бы по просторнее, ведь мы обслуживаем 6 медпунктов в других селах.

Александра Ивановна с удовольствием оглядывает помещение, Видно, что радуется новоселью.

Стаж ее работы 42 года, в Перекопновской аптеке 38 лет.

-Как стала фармацевтом?- переспрашивает она- Да очень просто. Мама у меня часто болела, приходилось все время ей бывать в аптеке.

-Шура- говорила она мне, иди на аптекаря .Только будь внимательной к людям. Вот я и пошла. Закончила в сорок первом фармацевтическую школу в Саратове. С сорок пятого работаю здесь , в Перекопное. Вся жизнь в аптеке. Никогда и мысли не было сменить работу. Была возможность за эти долгие годы перебраться в Саратов, в Ершов, да как то прикипела к селу. Все здесь свое ,родное.

Вот теперь в новой аптеке. Она удобно расположена – рядом с больницей. Вышел от врача – и в аптеку. Получай нужное лекарство.

Раньше приходилось самой фасовать лекарства. Но вот уже 16 лет работаю с ассистентом. Мы с Филипповной сработались за это время, с полуслова друг друга понимаем.

-Трудно ли работать?

- Как и на всякой работе- говорит Александра Ивановна .- Все время учимся. Получаем новое лекарство, новый препарат- надо знать о нем все. Вот и изучаем специальные брошюры, информационные бюллетени. Ведь не просто даешь лекарство- даешь и рекомендации. В день по 20-30 человек обслуживаем.

Пока беседовали с Александрой Ивановной , человек пять она обслужила. Еще успела своих клиентов пораспросить. У одной- как поправляется мать, у другой – как гостям ее понравилось у нас. Видно, что знает Александра Ивановна каждого. Умеет и посоветовать и расспросить и посочувствовать, и доброе слово сказать. А ведь доброе слово не хуже лекарства помогает.

Александра Ивановна- хороший работник, знающий, дисциплинированный, за все время работы ни одной жалобы, - говорит главврач больницы Т.Б.Решетникова- работа нашего фармацевта высоко оценена.Александра Ивановна награждена орденом « Знак Почета», медалью « Ветеран труда». Семь лет уже на пенсии, а она работает.

А теперь ждет смены. Выпускница Перекопновской средней школы Галя Сорокина заканчивает учится в Пензенском фармацевтическом училище, должна приехать в родное село.

Работы в новой аптеке еще много- только перебрались.Надо оформить наглядную агитацию, уголок врача. Главное- сделать так , чтобы все могли получить нужное лекарство, ушли из аптеки с добрым чувством.

Г.Балаба, заслуженный учитель школы РСФСР.

С.Перекопное

Так было.

В истории нашего Отечества, как, наверное, и в любом государстве, были разные страницы: светлые и тёмные. И кроме официальной- из учебников, историю нашей Родины донесли до наших дней в своей памяти простые русские люди. Сейчас зачастую можно услышать: «А нужно ли это? Нужно ли помнить всё: и светлое, и не очень?» И хочется ответить таким скептикам: «Память- не старая магнитофонная кассета, пылящаяся на полке. Она нужна всегда, и всегда жива, пока жив народ». Ниже публикуются воспоминания ветерана войны и труда о заволжском селе Перекопное, страницах его истории, светлых и не очень…

Нелёгкая доля выпала Алёше Бубнову. С девяти лет он остался сиротой и единственным мужчиной в крестьянской семье, состоящей, кроме него, из матери, да ещё младшей сестрёнки. Пришлось матери- Евдокии,- рано оставшейся вдовой, идти на поклон к помещику Жулидову. Определилась «в люди» стряпухой, определила и Алёшу в работники. За десять долгих лет всякую работу изведал Алёша: пас свиней и лошадей, охранял сад, воду возил, а как подрос, пахал наравне со взрослыми землю, работал в поле. В девятнадцать лет, женившись, перевёз жену и сестру в село Перекопное, на родное подворье. Работали втроём день и ночь. Мечталось Алексею о своём хозяйстве, где дом – полная чаша. Но жизнь распорядилась иначе. Оставив восьмилетнего сынишку за хозяина, в 1914 году ушёл воевать на германскую Алексей Бубнов. Вернувшись уже после Октября 1917 года, стал становить на ноги хозяйство вновь. Работал на земле, пахал и сеял, а зимой уходил с ямщиками в извоз. Всё заработанное уходило не на гостинцы, а на возвращение долгов за купленную тягловую скотину: лошадь или верблюда. Родились тем временем два младших сына Михаил да Сергей. Наконец, построили свою семейную избу- саманную, в два окошка на улицу. Спали все на полу, на овчине, одевались в домотканой из верблюжьей и овечьей шерсти. И подушка была лишь у старшего в семье. Сыновья тем временем подрастали. Вот уже и старшему жениться пора.

- Свадьба скоро, а ни сапог, ни одёжи хорошей,- причитала мать.

- Купим лучше лобогрейку и плуг,- возразил на эти причитания сын-жених.

Так и шло: все заработанные деньги тратили на хозяйство. Гостинцы дети видели редко, о конфетах да колбасе и не мечтали, довольствуясь связкой кренделей. Трудом и жёсткой экономией к началу НЭПа удалось укрепить хозяйство. Самым же ценным в нём были четыре пары работящих рук. От зари до зари, не щадя сил, работала семья. Больше вспахать, засеять и убрать урожай- при НЭПе это не осуждалось. Трудились все. Отец никому не давал бездельничать. Я в свои семь лет уже умел запрягать лошадь, хотя, по правде говоря, перебросить дугу или затянуть супонь мог лишь с помощью взрослых. Мне и самому-то было интересно управлять и ухаживать за лошадью, как настоящему мужчине.

Помню я и год 1929-й. Началось обобществление хозяйств, создание колхозов. У руля нашего колхоза стали люди, хозяйствовать не умевшие: Клещ, Гузай, Кабатчик и другие. Колхоз развалился. Из статьи И.В.Сталина «Головокружение от успехов» мы узнали, что так было не только у нас в Перекопном. Когда в следующем, 1930-м году стали создавать колхозы вновь, парадности и помпы не было. Но были, на мой взгляд, перегибы.

Зачем, например, сломали добротные дома, красу села, уничтожили ветряную мельницу. Пятиглавый собор-красавец взорвали, сбросив перед тем колокола. Звон колоколов тех в пургу выводил заблудившихся и слышен был вёрст за двадцать окрест.

На месте взорванного собора десятилетиями торчали развалины. Кирпич производства сельского умельца С.И.Попова не поддавался разборке, и торчащая кирпичная гора эта годами напоминала сельчанам о прошлом. Урожаи в колхозе были низкими. Вдобавок неурожай вызвал страшный голод 1932 года. Ели всё, что только можно, вплоть до лебеды.

Но всё проходит, прошёл и тяжёлый 1933 после голодного 1932 года. Досыта наелись люди. Стали слышны песни, появилась самодеятельность в клубе. Возглавляли её местные врачи- Константин Григорьевич и Любовь Фёдоровна Бергер.

Правда, ненадолго ожило село. В 1936-1937 годах докатилась волна репрессий и до нашего села. По неведомым дорогам на смерть и в ссылку пошли «враги народа», среди которых немало было людей хороших и работящих. Притаилось наше село Перекопное, рано гасили в домах огни, даже печи тушили на ночь. Но наутро всё-таки люди исчезали. Никто из ушедших ни единой весточки о себе не дал. Был репрессирован и Алексей Ефремович Бубнов- мой отец (он был расстрелян). Невозможно передать все те унижения, которые вынес я, нося ярлык «сына врага народа». Правда, в 1957 году из судебных органов я получил уведомление, гласящее: «Ваш отец за недоказанностью преступления полностью реабилитирован. Дело прекращено».

Сейчас в родном селе совсем другая жизнь. Строятся не только фермы, но и жилые дома. В селе есть асфальтированные дороги. Пролёг хороший асфальтированный большак до райцентра. Конечно, сделать предстоит ещё много. Но главное моё желание сейчас, в светлое время перестройки- пусть же сейчас крестьянин станет подлинным хозяином на земле. Пусть наши дети и внуки трудом своим возродят былую славу села. И пусть сельчане не забывают родных очагов, своей родины. А прошлое… Надо ли о нём вспоминать? Уверен, что надо. Хотя бы для того, чтобы в истории нашего села Перекопное, как и в истории всей нашей страны, были только светлые страницы.

С.Бубнов,

инвалид Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Из газеты «Ленинский путь» от 4 марта 1989 года.

Михаил Фёдорович Тимофеев.

(1901-1989).

Михаил Фёдорович Тимофеев родился 8 ноября 1901 года в крестьянской семье в селе Перекопное. С ранних лет он батрачил на кулацкие хозяйства, а с января по апрель 1918 года служил в армии на Уральском фронте. По возвращении в село Перекопное участвовал в деятельности первичной комсомольской организации, где вступил в члены РКСМ (Российский коммунистический союз молодёжи). В Гражданскую войну Михаил Фёдорович служил рядовым 15-го полка Юго-Западной железной дороги войск ОГПУ, а после демобилизации работал в коммуне имени Володарского, позже на станции Жулидово. В 1929-1934 годах он избирался председателем колхозов имени Будённого, «Труд крестьянства», в 1934-1938 годах- председателем исполкома Васильевского сельского Совета, а в 1942 году- председателем исполкома Ершовского поселкового Совета.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович командовал взводом инженерно-сапёрного батальона в составе Центрального, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, а после увольнения в запас трудился директором мельуправления, с 1950 года по 1954 год- директором пункта «Заготзерно» и на других участках.

Всюду, куда бы ни посылала партия Михаила Фёдоровича Тимофеева, он проявлял себя как умелый организатор и воспитатель, принципиальный коммунист, чуткий и отзывчивый товарищ.

Михаил Фёдорович вёл большую работу по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения в составе районного совета ветеранов войны и труда.

Родина высоко оценила боевые и трудовые заслуги Михаила Фёдоровича Тимофеева: он награждён двумя орденами «Красной Звезды», тремя орденами Отечественной войны первой и второй степени, десятью медалями ,знаком «50 лет пребывания в КПСС».

Из газеты «Ленинский путь» от 23 мая 1989 года.

Хмелькова Нина Алексеевна.

Учительницу начальных классов Перекопновской средней школы Нину Алексеевну Хмелькову знают и уважают в селе и стар и мал.

Более 20 лет тому назад она закончила эту школу. Потом Вольское педучилище. И вот уже 22 года работает в родной школе.

Работает увлечённо, старательно и самозабвенно.

Вдумчиво и настойчиво работающий над повышением своего профессионального мастерства педагог. Нина Алексеевна заочно закончила пединститут.

Отзывчивый, целеустремлённый и принципиальный товарищ, она по праву является председателем местного комитета школы. Ответственное общественное поручение выполняет добросовестно, с душой.

На снимке: Н.А.Хмелькова ведёт урок русского языка

Из газеты «Ленинский путь» от 17 мая 1983 года.

Н.А.Хмелькова награждена знаком «Отличник народного образования РСФСР». 26 января 1989 года.

Герой-артиллерист.

Виктор Иванович Киреев родился в селе Перекопное. Во время Великой Отечественной войны он был командиром орудия. За отвагу и мужество при отражении атаки танков противника в районе города Фастова Виктору Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Слово нашему земляку.

Наверное, до конца своих дней буду благодарен армии. На службу был призван 17 декабря 1942 года. Мечтал летать, но оказался в артиллерийской школе. Всегда делал то, что требовалось. Многое значит для меня армия. Она воспитала чувство ответственности и самостоятельности, готовность принимать решение, когда казалось, что выхода нет, привила выдержку, закалила, научила защищать Родину.

Я попал на фронт в 1943 году, в период наступления нашего Первого Украинского фронта. От станции Ворожба, что в Полтавской области, шли своим ходом под проливным дождём, но не помню, чтобы кто-нибудь унывал. Освободили одну деревню. Дело было обычное на фронте, но видели бы вы, как радовались люди, как они нас встречали, как угощали всем тем, что у них было! В такие минуты всем сердцем чувствуешь, на какое важное дело позвала тебя Отчизна.

Немало трудностей испытал советский солдат. Помню огневую позицию, занятую нами вдоль дороги на Борисполь, где мы должны были преградить отступление немецких танков.

Но танков не было, была пехота, и мы, отрезанные от своих войск, под непрерывными бомбёжками семь суток стояли насмерть и выстояли. И взяли Борисполь, а 12 сентября 1943 года начали форсирование Днепра. Жуткое форсирование. Фашисты бомбили, стреляли в нас из орудий и пулемётов. Ад кромешный, вода на реке порозовела от крови.

Нелегко было взять сёла Малый и Большой Букрин. Жестокие бои. В одном из них я остался без наводчика, его помощника и заряжающего. Но и там выстояли.

Перед боем за Киев в частях проходили митинги. Нам говорили, что столицу Украины надо взять к празднику Октября, что после взятия Киева будем отдыхать. Киев взяли, но отдыхать не пришлось: погнали немца дальше- на Фастов и Житомир.

У того, кто прошёл хоть малый путь к Победе, сердце не сдаётся в запас и не уходит в отставку.

И сейчас числю себя в строю, пропагандистом мирных устремлений нашей партии и правительства, для которых превыше всего интересы народа, мир на земле. Выступаю по мере возможности, в школе, в воинских частях.

На снимке: Герой Советского Союза Киреев Виктор Иванович.

Из газеты «Ленинский путь» от 9 мая 1990 года.

За всю войну

Не видел на глазах у солдат слёз, а вот 9 мая 1945 года плакали, не стесняясь, и солдаты, и офицеры.

О том, что кончилась война, мы узнали в чешском селе Гнилушки. В ночь на 9 мая мы штурмом овладели городом Шемберг. К 8 утра после жестокого кровопролитного боя город был полностью очищен от фашистской нечисти. И вот получили приказ: сняться в дневное время с занятых позиций. Бывалые фронтовики недоумевали, но когда мы прибыли в село, нам объявили, что война закончена, враг разбит.

…Все обнимались, целовались друг с другом, подбрасывали вверх пилотки, фуражки, стреляли. Чуть позже пришла весть, что и в Чехословакии, где фашисты сопротивлялись дольше, бои также закончились: 1-й, 2-й и 4=й Украинский фронты штурмом взяли Прагу, окончательное освобождение Чехословакии от гитлеровских захватчиков совпало с победоносным окончанием Великой Отечественной войны.

А.Тихонов.

Из газеты «Ленинский путь» от 9 мая 1990 года.

Парад Победы.

Победа! Об этом у нас, в селе Перекопное, узнали рано утром 9 мая… И наступило всеобщее ликование: люди целовались и плакали, плясали и тоже плакали, пели и опять плакали.

Утром этого дня я стоял в избе и тоже плакал, то ли от радости Победы, то ли от того, что у меня не стало отца. Его унесла война, как и многих других моих односельчан (около 300 человек! ), которые «пропали без вести» на полях Украины и Белоруссии, погибли в жестоких боях на бескрайних просторах России и под городами Европы.

В то утро я не представлял, что ровно через 20 лет буду участником военного Парада на Красной площади в Москве, посвящённого 20-летию Победы, находясь в составе парадного расчёта.

В 18 лет я связал свою судьбу с Советской Армией. Закончил Саратовское училище и военную академию. Служил на Востоке, в Сибири, В ГДР, службу закончил в городе Гродно Белорусской ССР полковником. И всю жизнь гордился, что продолжаю дело, за которое отдал жизнь мой отец- защищаю Родину, очень подробно помнил и помню до сих пор кадры кинохроники о Параде Победы 24 июня 1945 года, до которого не дожил мой отец, но за который пролил свою кровь.

В.В.Бубнов,

полковник запаса.

Из газеты «Ленинский путь» от 9 мая 1990 года.

Ровесница века.

Наши земляки.

Идёт, отсчитывает девяностый год двадцатого века. Девяносто лет со дня рождения отмечает 23 сентября Анна Кузьминична Корнеева (Шерстнёва). Найти в селе Перекопное домик, где живёт старая колхозница, совсем нетрудно. Её многие знают в селе. Знают, уважают и любят Анну Кузьминичну. Двери её дома гостеприимно открыты для всех. Здесь когда-то жила большая крестьянская семья.

…Нюра была старшим ребёнком, после неё появились на свет 5 братьев. Не все выжили в той постоянной бедноте, которая мучила их. Во время Гражданской войны погибли два брата, в голодном 1921 году умерли родители. Но Нюре было суждено жить долго. Не просто жить, а ещё и поднимать на ноги своих трёх младших братьев: Гришу, Петю и Ваню. Гриша ходил в школу только зимой, а всё лето и осень работал у богатых погонщиком, пахал, сеял, зарабатывал хлеб. А как ему хотелось учиться в школе! Нюра стирала, мыла полы, нянчила у тех же богатых, а они платили ей: то копейку дадут, то старую одежду, то кусок хлеба.

Вот так и жили, так и выросли. Как тяжело было провожать на действительную военную службу Гришу и Петю. Гриша служил в городе Тифлисе и вернулся, а вот Петенька заболел и умер в Ростове. «Чувствовало моё сердце беду, когда провожала Петю»,- вспоминает Анна Кузьминична.

Осень 1917 года запомнилась ей митингами, собраниями. Да тем, как они прятали в доме под полом комсомольцев, которых преследовали в селе. Помнит Анна Кузьминична о раскулачивании, о коллективизации, и о продналоге, и о многом другом, о чём молодые люди узнают из книг и кинофильмов.

В колхоз вступила с первого дня. Работала на разных работах: и пахала, и сеяла. Была звеньевой в бригаде, поваром на полевом стане.

Всё прошло через сердце этой женщины: революция, Гражданская война, голод 1921 и 1933 годов, тяжёлые годы Великой Отечественной войны, трудная послевоенная пора. Но не очерствело оно, и осталось всегда открытым для людей.

…В Великую Отечественную войну был мобилизован муж Николай Иванович, а Анна Кузьминична продолжала пить из чаши жизни то, что ей было предназначено судьбой. И было в этой чаше совсем не много сладких капель. Такая судьба выпала не только на её долю, она досталась многим её сверстникам.

Во время войны Анна Кузьминична работала на госучастке на территории колхоза «Серп и молот». Летом вместе с другими трудилась в поле на сортоиспытательных делянках, а зимой перебирала зерно, рубила земляные монолиты с опытными растениями…

На трудодень в колхозе получали очень мало, вот и кормились со своих огородов. Трудное было время.

Длинная дорога жизни. Многое на ней осталось позади. Работа в колхозе до 63 лет, смерть родителей, мужа, братьев, ровесников. Многое уже только в воспоминаниях. Память тёти Нюры чистая, чёткая. Она помнит, как за добросовестный труд её неоднократно премировали в колхозе, говорили о ней на колхозных собраниях.

Она и на пороге девяностолетия сохранила любознательность. Слушает радио. Её интересует всё происходящее в нашем неспокойном мире. До всего ей есть дело. Переживает, когда где-нибудь происходит землетрясение, забастовка.

Несмотря на плохое зрение и здоровье, тётя Нюра вяжет ещё шерстяные носки внукам, содержит в порядке свой домик и двор. Она живёт одна. Вот так было судьбе угодно, что у Анны Кузьминичны не было своих детей. Но она никогда не жила без детей. После смерти младшего брата с двух лет воспитывала племянницу Валю, да и две другие племянницы тоже были у неё очень желанными. Всю свою неутомимую доброту, душевную энергию, теплоту и нежность своего сердца она отдавала и отдаёт нам, своим племянницам, а теперь уже и нашим детям.

…Живёт в селе Перекопное интересный человек, ровесница века, старая колхозница. Она наша живая история, яркий пример человека простого, доброго, честного, сильного душой.

Н.Пшокина (р.п.Самойловка), А.Тупикова (с.Перекопное)

В.Сахарова (г.Саратов).

Из газеты «Ленинский путь» от 20 сентября 1990 года.

Всё зависит от людей.

Зима на фермах.

В 1990 году труженики молочно- товарной фермы третьей бригады колхоза имени Ленина успешно выполнили производственное задание. От каждой фуражной коровы надоено в среднем по 2700 килограммов молока при пане 2400. Лучшими стали звенья Н.И.Степновой и В.И.Нарушевой, получившей от каждой коровы по 2768 и 2772 килограмма молока. С планами справились все коллективы звеньев.

Мне нередко задают вопрос, да и сама я задумываюсь над тем, почему, работая практически в одинаковых условиях, люди получают разные конечные результаты. Я имею в виду не только ферму №3, но и другие. Вот почему та же доярка В.И.Нарушева получила от своих коров молока больше, чем её подруги Или, к примеру, Л.В.Шелудякова, Н.И.Степнова. И нахожу только один ответ: потому что эти женщины неравнодушны к делу. Они и на ферму придут пораньше, проследят, как задан корм коровам, и как он поедается. Напоена ли вовремя группа, ухожена ли должным образом- всё это заботит добросовестных, старательных доярок. А другая кое- как подоит коров и скорее домой. Где уж тут ждать хороших результатов? Словом, всё зависит от людей.

Как у нас проходит зимовка? Больших отклонений от нормы, считаю, нет, но трудности испытываем немалые. И первая из них- отсутствие запасов грубых кормов на ферме. Кормим поголовье тем, что привозят с поля. Как говорится, с саней- в кормушки. А ежедневно подвозится в бригаду не менее 400 центнеров кормов.

В сутки сейчас даём коровам 25 килограммов силоса, 8-10 килограммов соломы, 4- 5 килограммов сена и 3 килограмма концентратов. Вместе это составляет 10-11 центнеров кормовых единиц. Но силос некачественный и не в полной мере удовлетворяет потребности животных.

За день ферма производит до 24 центнеров молока (по 5,3-5,5 килограммов на корову) , из которого 21 центнер поставляется на маслозавод. Вся продукция реализуется первым сортом жирностью 3,8- 3,9 процента.

Дойка коров на ферме – трёхразовая. Но это только зимой. Летом коров доят дважды.

Здесь свой осеменатор. Это Тамара Александровна Дружинина. Коровы в бригаде раньше были только симментальской породы. Сейчас более половины поголовья составляют помеси, полученные от скрещивания симментальской и голштинской пород, которое ведётся с целью получения более продуктивных животных. Второй год обновление стада в бригаде ведётся своими же тёлочками.

Создаётся звено доярок по уходу за первотёлками. Уже одна группа животных есть. В неё вошли 35 первотёлок. Ухаживает за ними Инна Тимралиева. От каждой молодая доярка надаивает в сутки в среднем до 8,4- 8,6 килограммов молока жирностью 4-4,2 процента.

Для определения качества произведённой продукции на МТФ есть своя лаборатория, которая находится в одной из комнат красного уголка, который служит местом отдыха животноводов. Здесь, кстати, всегда чисто, тепло. На стенде можно познакомиться с рационом кормления животных, распорядком дня работы фермы и т.д.

Зооветспециалисты колхоза, бригадиры стараются делать всё, чтобы настроить людей на преодоление трудностей, организованное проведение зимовки скота, достижение лучших результатов в начавшемся году. Об этом каждый раз идёт разговор на совещаниях животноводов, где обсуждаются итоги работы за отчётную десятидневку.

Коллектив фермы с пониманием воспринимает поставленные перед ним задачи. В целом по колхозу допущено отставание, и работа предстоит большая.

Р.Козлова,

Главный зоотехник колхоза имени Ленина.

(Из газеты «Ленинский путь» от 31 января 1991 года).

Где же вы, друзья однополчане?

Сегодня наша страна отмечает праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С первых дней войны на защиту Родины ушло много ершовцев, а однажды- сразу около трёхсот человек. Все мы попали в 346 стрелковую дивизию. Многие парни из села Перекопное попали в артиллерийский полк. Среди них К.Г.Пёкин, Ф.П.Тихонов, два Николая Лобачёвых, М.Репников, а меня одного направили в миномётный батальон.

Многие из них показывали в боях свою храбрость и отвагу, среди них Алексей Иванович Ульянов.

Ершовцы защищали от фашистов Москву, затем освобождали от гитлеровцев многие наши города, а также восточно-европейские страны. Многие из наших земляков сложили головы на полях сражений, а кому выпало жить, вернулись к мирному труду.

46 лет прошло с тех пор, как закончилась одна из самых страшных войн. Где же вы сейчас, друзья-однополчане? Очень хочется, чтобы вы откликнулись. Пишите по адресу: город Ершов, Улица интернациональная, 14, районный совет ветеранов войны и труда.

А.Тихонов,

участник Великой Отечественной войны.

Из газеты «Ленинский путь» от 9 мая 1991 года.

На этом снимке вы видите санитарку Перкопновской участковой больницы Зою Ивановну Решетникову. Вот уже 31 год трудится она здесь и за все годы слышала немало слов благодарностей,- рассказывали нашему фотокорреспонденту члены коллектива.

А вот строки из письма жительницы села Перекопное А.И.Пёкиной: «Ночью 31 мая у меня начался приступ. Несмотря на позднее время Ю.А.Головачёв доставил меня в больницу, а коллектив Перекопновской больницы (среди других работников автор называет З.И.Решетникову) оказал мне помощь, вернул к жизни, хотя мне уже 80 лет. Большое спасибо этим людям». Это короткое письмо ещё раз подтверждает, что трудолюбие, сердечное отношение к пациентам не остаются незамеченными.

Из газеты «Ленинский путь» от 1 августа 1991 года.

Любовь Александровна Подгорнова 27 лет работает медицинской сестрой в Перекопновской участковой больнице. За эти годы было немало бессонных ночей, сделано уколов, проведено различных процедур. Старается Любовь Александровна тщательно выполнять назначения врачей, чтобы облегчит страдания больных, вернуть им здоровье, работоспособность.

На снимке: медсестра Л.А.Подгорнова.

Фото С.Сердюкова. Из газеты «Ленинский путь» от 20 августа 1991 года.

Один из немногих.

Анатолий Васильевич Кочетков, один из бывших директоров совхоза «Декабрист», не считается первоцелинником. В 1954 году он работал главным инженером Перекопновской МТС. Да, совхоз «Декабрист» по праву называется целинным, здесь забивались колышки будущих отделений, размечались поля, строились дороги, сюда съезжались люди со всей страны. Но в тот период и Перекопновская машинотракторная станция, обслуживающая 8 хозяйств, внесла свою лепту в освоение целины, только на противоположном конце района.

До войны Анатолий Васильевич жил и работал в Перелазе, где был вначале колхоз имени Винтера, а затем его переименовали в имени Чкалова. В 1943 году солдат-пехотинец в составе Первого Белорусского фронта начал отмеривать огненные вёрсты войны. Ранение в ногу ненадолго выбило из колеи, подлечился, и в мае 1945 года его часть была в Берлине. Окончилась война, и на следующий год демобилизованный солдат навестил родное село. На гимнастёрке- орден Отечественной войны, несколько медалей. Специальности, как таковой не было, и он в августе 1946 года поступил в Марксовский техникум механизации сельского хозяйства. Три года пролетели быстро и вот он разъездной механик, затем механик-контролёр. 8 лет проработал в Перекопновской МТС, где последнее время был главным инженером.

Затем после окончания института работал в Ершовской РТС заместителем директором по торговле, руководителем нормировочного пункта. Четыре года проработал главным инженером совхоза «Ершовский»

В 1965 году 4 колхоза в селе Перекопное объединили в один крупный, который получил название имени Ленина. И возглавил его Анатолий Васильевич Кочетков, а спустя 6 лет, 1 декабря 1970 года он стал директором совхоза «Декабрист».

В период его работы здесь было построено 150 квартир, животноводческие помещения, обновлён стройдвор, автогараж, пекарня, баня, завершилось строительство универмага. Интенсивно велось строительство и сдача орошаемых участков.

А.В.Кочетков был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени. Будучи на пенсии, ещё 7 лет работал инженером.

Из газеты «Ленинский путь» от 13.12.1991 года.

И появилось в степи море.

С любовью к природе.

«Раскинулось море широко»,- приходят на ум слова давно знакомой всем песни, когда увидишь рукотворное море Верхнеперекопновского водохранилища, ёмкостью приблизительно 56 миллионов кубических метров воды. Да кто её точно учтёт? Строилось водохранилище долго, многие уж и не верили, что увидят безбрежное пространство, залитое водой, мол, миф всё это. Но едва отъедешь от Ершова каких-то 2-3 километра в строну села Перекопное, увидишь, что сухие когда-то балки заполнены так водой, что только старожил может по едва знакомым ему приметам отыскать их.

Рыбаки давно нанесли на свои незримые для других карты места будущих нерестилищ рыб, зимовальных ям, различные протоки. Но когда пришла большая вода, даже и они растерялись. Пруд Порубатка залил окрестности так, что различные «хвосты» и многочисленные плотины остались под водой.

Манит рукотворное море рыбаков со всего района, здесь можно нередко встретить и представителей соседних районов. Пусть ловят, только соблюдая определённые правила и не нарушая законы. Чистый воздух, гладь воды так хорошо успокаивают нервную систему, расшатанную за последнее время различными преобразованиями, реформами, референдумами, ценовой политикой и другими негативными явлениями нашей жизни.

Глубина рукотворного озера достигает 5-8 метров в различных уголках. Овраги, русло реки, мосты, грейдер, отдельно стоящие деревья и часть полезащитных полос остались под водой. Создались определённые условия для нереста и размножения многих новых пород рыб, не виданных раньше в наших краях. Сом, язь, судак, толстолобик- рыба, о которой многие знали лишь по учебникам и журналам рыбоводства или из другой литературы, появилась в реке Малый Узень. Вместе с водой поступала из Волги икра рыб и семена новых растений.

Далеко в дымке тумана виден противоположный берег. Полный штиль. Ни один гребешок, не говоря уж о волне, не колыхнёт в безветрие гладкую поверхность водохранилища.

Многочисленные утки, лебеди группами плавают на безопасном от берега расстоянии. Ни один браконьер не может их достать. Чайки с гортанным криком проносятся над дамбой, шлюзами и, резко опускаясь к воде, молниеносным движением достают мелкую рыбёшку и улетают с ней.

Контроль за состоянием дамбы, поддержка водного зеркала в нормальных условиях осуществляется круглосуточно. Возглавляет этот участок бывший гидротехник колхоза имени Ленина Юрий Иванович Булыгин, большой любитель рыбной ловли, знаток различных специфических особенностей рыб, обитающих в наших водоёмах. Кроме охраны дамбы, он контролирует нормальную работу насосных станций №45, №46, №47. В день нашего приезда с новой дежурной сменой он объезжал свои владения. На дамбе дежурили В.В.Машков, А.В.Жулидов, С.С.Будилович. В уютном, чистом

вагончике имеется рация, по которой легко можно связаться с Ершовским РЭО или с насосными станциями.

Водохранилище заполнено до отказа. Ждут специалистов из Саратова, которые определят точную площадь его заполнения, сколько сельскохозяйственных угодий скрылось под водой. Многометровая толща воды удерживается километровой плотиной. От её состояния зависит многое. Дежурная группа следит, чтобы прилетевшие с ветром семена различных деревьев не дали ростки между бетонными плитами, которыми облицовано тело плотины. Стараются уничтожить различных грызунов, роющих норы в толще плотины. При повышении уровня воды до критической отметки электромоторы через редуктор могут открыть шлюзовые камеры, через которые излишки воды пойдут до Казахстана.

От своевременного устранения любых неисправностей, круглосуточного контроля зависит очень многое. Чтобы не случилось какой-либо катастрофы, дежурят здесь добросовестные люди, к которым часто наведываются специалисты из Ершова, Саратова. А если всё нормально на этом участке, то и люди многие годы могут любоваться водной поверхностью, отдыхать, жить спокойно вблизи огромного водоёма.

Е.Николаев.

Из газеты «Ленинский путь» от 11 мая 1993 года.

Дорогами войны.

К 50-летию Великой Победы.

Любит Виктор Павлович Куркин своим детям и внукам повторять:

- Когда отменили крепостное право, мой дед приехал в Перекопное из Тамбовской губернии. Так вот и живём здесь.

И в этом большом селе Виктор Куркин вместе со всеми своими односельчанами услышал о начале войны. В 1943 году ему исполнилось 18 лет. И направили парня под Сызрань, чтобы ускоренными темпами выучить на шофера, а далее определить в автополк. Через 3 месяца 80 ребят уже были приписаны к 7 гвардейскому корпусу. Полюбили они своего командира полковника Максимова, которого за глаза звали батей. По-отцовски относился он к ребятам, добрым словом и шуткой поднимал их настроение.

Солдат, водитель Виктор Куркин доставлял на передовую боеприпасы, а оттуда раненых в госпиталь. Обычные будни войны. Пришлось испытать и налёты авиации, и артобстрел. Машину гонял по ухабам, объезжая воронки с ловкостью, которую сегодня можно увидеть в приключенческих фильмах.

Особенно запомнился один рейс. Это было уже на земле Германии. В кузов положили несколько человек тяжело раненых. Путь в госпиталь был не очень далёк, по шоссе, окружённом лесопосадкой. Но дело осложнилось тем, что в одном месте, на повороте, это шоссе обстреливалось фашистами. Была и другая дорога, но намного длиннее. И раненые, превозмогая боль, единодушно начали просить водителя:

- Не бойся, рискни… Ведь дорого время… Если поедем в объезд- ты нас не довезёшь…

Посуровело лицо солдата. Размышлять и взвешивать обстоятельства некогда. Только произнёс тихо: «Держитесь, ребята».

Само обстреливаемое место при поездке заняло, наверное, меньше минуты. Но в памяти и сейчас… Свист пуль, разрывы снарядов. Почувствовал Виктор Ещё раз дыхание самой смерти. Так вот появляются ранние седины у солдат войны. Доставил он бойцов в госпиталь в целости-сохранности.

- А какова же судьба полковника Максимова, вашего бати?- спросили мы.

- В одном из боёв он был тяжело ранен и взят в плен,- ответил Виктор Павлович.- Но ворвались в городок наши части. Чтобы спасти себя, немцы не решились расстреливать раненых, как это делали раньше. Но не дождался победы наш батя. Умер уже в своём госпитале.

Водитель в солдатской гимнастёрке проехал фронтовыми дорогами Чехословакию, Германию, Венгрию. Как день рожденья запомнил 15 марта 1947 года. В этот день он демобилизовался. Приехал в родное Перекопное, где снова увидел горе и слёзы. Сколько односельчан не досчитались! А где Сашка? Погиб. А Михаил-балагур? Пропал без вести.

Началась мирная жизнь. Женился. Работал шофёром, завгаром. Выучился на механика. Недавно Виктору Павловичу исполнилось 70 лет. У него три сына и столько же внучат. Несмотря на возраст, ветеран войны и труда принимает активное участие в общественной жизни. Он председатель совета ветеранов своего хозяйства. Каждую среду в совет приходят люди преклонного возраста со своими жалобами и просьбами. Вместе думают, как найти выход из положения. Одному надо уголь привезти, другому квартиру отремонтировать. При необходимости председатель совета переступает порог директора акционерного общества, и тот по возможности помогает ветеранам.

Чем дальше от нас годы войны, тем отчётливее вспоминаются её дороги Виктору Павловичу Куркину: разрывы снарядов, свист пуль, стоны искалеченных бойцов.

- Молодые должны знать о войне всё,- говорит он.- Они больше будут беречь мир, относиться заботливее друг к другу, особенно к тем, кто защитил их в страшное время.

Ю.Петров.

Из газеты «Ленинский путь» от 16 июля 1994 года.

С.В.Тихонов недавно закончил Саратовский экономический институт и поступил оперуполномоченным в отделение борьбы с экономическими преступлениями Ершовского РОВД. За несколько месяцев работы он сумел зарекомендовать себя с хорошей стороны.

В настоящее время Сергей Викторович находится на курсах повышения квалификации при Саратовской школе милиции МВД РФ, которые помогут ему стать квалифицированным работником.

На снимке: С.В.Тихонов.

Фото С.Сердюкова.

Из газеты «Степной край» от 21 марта 1995 года.

Доставить груз в сохранности.

На участке отделения дороги провозят различные грузы. И находятся люди, которые пытаются их украсть с подвижного состава, а также из контейнеров. И вот на страже грузов, перевозимых по железной дороге, стоят сотрудники военизированной охраны.

На снимке стрелок оперативной группы Сергей Иванович Тихонов, уроженец села Перекопное.

Из газеты «Степной край» от 27 января 1996 года.

Ему есть что вспомнить.

У каждого мальчишки среди игрушек обязательно найдётся автомат и парочка пистолетов. Они играют в пограничников и партизан, «Рэмбо» и «Брюса Ли». В своих играх они «стреляют», «убивают», а потом спокойно расходятся по домам, отложив «войну» на время обеда или ужина. Но вот проходит детство. Вчерашние мальчишки начинают играть во взрослые игры.

Во все времена была такая профессия- Родину защищать. Кто-то из ребят становится офицером, кто-то отдавал два года солдатской доле. У сегодняшнего поколения восемнадцатилетних доля эта ой какая нелёгкая. Немалому числу этих ребят довелось побывать под огнём совсем не условного противника, проливать настоящую кровь. Уже 31 человек из нашего района принял участие в чеченских событиях. Недавно исполнился год, как погиб в Чечне новокраснянский паренёк Роман Гужуман. Двое ребят получили инвалидность. А у скольких остались незаживающие раны в душе.

Уже вернувшихся домой, их догоняют правительственные награды. Недавно заместитель райвоенкома Е.И.Подолянко вручил Алексею Викторовичу Голякову из села Перекопное медаль Суворова.

Отсчёт своей воинской службы Алексей ведёт с 3 июля 1994 года, когда он прибыл на территорию бригады внутренних войск, расположенной в городе Калач-на-Дону. Воинская специальность- оператор-наводчик боевой машины пехоты. Потом были четыре месяца занятий в учебной части, где он получил необходимые для этой специальности знания и навыки. В декабре 1994 года их часть перебросили в Моздок, а с февраля 1995 года Алексей принимал непосредственное участие в событиях в Чечне.

- Большей частью стояли на блок-постах,- вспоминает А.Голяков.- Довелось быть в Аргуне, Гудермесе. Как говорится, смерти смотрел в глаза. Не раз был под обстрелом, приходилось и самому стрелять на поражение.

30 мая его БТР только успел зайти в село, как раздались выстрелы. Один из осколков попал Алексею в лицо.

31 мая он был уже в подмосковном госпитале, где предстояло повести много месяцев, чтобы вернуть здоровье. Там же его и комиссовали. Позже получил третью группу инвалидности.

До призыва в армию А.Голяков работал в колхозе. Сейчас он вернулся в родное село, но пока не знает, как дальше сложится его судьба, в хозяйстве работы нет.

О том, что представлен к правительственной награде, Алексей не знал. Конечно же, месяцы, проведённые в боях, во многом изменили его.

- Я понял, что такое боевая мужская дружба. И молодым ребятам, получившим повестки из военкомата, могу сказать, не бежите от службы- от судьбы не уйдёшь. Это возможность испытать себя.

А ещё Алексей сказал, что ему довелось многое переоценить, например, он больше стал ценить родных и саму возможность мирно жить на родной земле.

Сейчас в Ершове живёт несколько его однополчан, с которыми довелось служить в Чечне. Они, бывает, собираются вместе. Им есть, что вспомнить.

О.Панютина.

На снимке: Алексей Голяков.

Из газеты «Степной край» от 20 февраля 1996 года.

Он-то свой долг выполнил.

Всё чаще Сергей Алексеевич стал ловить себя на мысли: «А может быть, было бы лучше, если бы тогда, на побережье Балтийского моря, снаряд разорвался поближе, и всё кончилось ещё там?»

Это было 23 ноября 1944 года. Батальон пошёл в наступление. Но командир не решился оголять высотку, занимавшую господствующее положение над местностью, вызвал комсорга батальона :

- Даю тебе два станковых пулемёта и расчёты к ним. Удержитесь во что бы то ни стало. Не дайте немцам зайти нам в тыл.

Задание было не из простых. Противник хорошо знал местность, пристрелял высоту, и, конечно, осознавал, как важно вернуть себе утраченное положение. Немцы пошли на штурм сразу же, как только наши основные части удалились от высоты на несколько километров. Единого фронта не было- ударный клин просочился на стыке наших частей и обрушился на защитников высоты, чтобы занять её, ударить в спину наступавшим войскам. Пулемётчики даже окопы отрыть не успели- лишь по колено зарылись в землю, когда их накрыла стена огня.

Сергей не растерялся. Лейтенант уже имел за плечами два года боёв. Начинал помощником командира стрелкового взвода осенью 1942 года подо Ржевом. Почти год провоевал сержантом, потом направили на трёхмесячные курсы офицеров. Боевое крещение молодой командир получил 28 июня 1944 года, когда его, только что прибывшего в часть, назначили командиром боевого охранения на передовую. Вечером он вступил в командование взводом, а на утро наши части перешли в наступление: началась операция «Багратион», в результате которой была освобождена Белоруссия.

И вот Прибалтика. Этот бой почему-то напомнил Сергею тот, первый. Может быть, такой же лавинный огонь? Только тогда наступали они, а здесь пришлось обороняться самим.

После артналёта на штурм высотки пошла немецкая пехота. Заговорили наши станковые пулемёты, преграждая дорогу врагу. И вдруг один замолчал. Бубнов бросился туда узнать, что случилось. Оказалось, заклинил пулемёт. Солдаты сами быстро устранили неисправность и вновь вступили в бой. Видя, что штурм не удаётся, противник возобновил артналёт. Один из снарядов разорвался совсем близко. Когда к высоте подоспело наше подкрепление, командира нашли окровавленного, без сознания. Но когда его отправляли в госпиталь, пришёл в себя и сказал провожавшему его лейтенанту Манакину: «Я, наверное, умру…»

- Что ты, мы с тобой ещё лет через пятьдесят встретимся,- попытался успокоить его Степан.

Кстати, слова его были пророческими, много десятилетий спустя им довелось встретиться, вспомнить боевую молодость, помянуть погибших друзей.

Но сначала предстояло выжить, перенести болезненные операции. В диагнозе стояло: черепно-мозговое осколочное ранение с повреждением сосудов головного моста. Точного прогноза последствий подобных травм медики не дают до сих пор. У Бубнова тогда не работали конечности. В 22 года остаться без ног… Но наблюдавший его профессор убеждал лейтенанта: «Вылечим, ты только верь в это!» И вот однажды утром Сергей почувствовал, как зашевелилась правая нога, потом вернулась к жизни и левая. Уезжал он домой с костылями, но на своих ногах.

А потом были трудные годы в разорённой войной деревне. Сам Сергей Алексеевич из Перекопного, туда же и вернулся после госпиталя. Где найти работу парню на костылях? В сельсовете помогли устроиться библиотекарем. Потихоньку вставал на ноги, боролся с недугами. Перешёл работать на мельницу. Когда там сократили- переехал в Ершов. Долгое время работал в железнодорожной пекарне. На пенсию вышел в 1977 году с должности мастера по снабжению третьей дистанции гражданских сооружений. Ушёл потому, что резко ухудшилось здоровье. Старое ранение дало о себе знать. Вновь перестали слушаться ноги. А теперь уже и руки отказывают. Нужны лекарства, редкие и очень дорогие, стоимостью в сотни тысяч рублей. Но так как С.А.Бубнов наблюдается в отделенческой больнице, то и рецепты ему выписывают там же. И вновь «но»: аптека не принимает «железнодорожные» рецепты, т.к. эта больница не возмещает затраты на лекарства. С жалобой приходится доходить до главы администрации района, и только с его помощью получать лекарства, без которых инвалиду грозит неподвижность.

Но это ещё не всё, что выпало на долю ветерана. С тех пор как переехали они с женой в Ершов, живут в домике её родителей. Как и все старые дома в городе, сложен он из самана, без фундамента и, естественно, страдает от грунтовых вод. Мокнут стены, проваливаются полы. А тут ещё напасть: несколько лет подряд на углу Рабочей и Интернациональной течёт водопровод, почва уже в болото превратилось и вода подтапливает соседние дома. Проснулись однажды зимним утром Бубновы, а у них во дворе потоп- целая река залила сарай, затопила погреб, погибли 17 кур, простудился и через несколько дней сдох поросёнок.

- К кому только не обращались мы,- сетуют супруги Бубновы,- кто внимательно выслушает, пообещает помочь, кто отмахнётся. Очень хорошо мы поговирили с начальником ЖКХ С.И.Яковлевым. Он пообещал летом ликвидировать проточку, а пока каждый день откачивать воду. Но всё это не решение проблемы. Нам нужна квартира.

Из газеты «Степной край» от 9 апреля 1996 года.

А.Н.Тихонов.

Для меня, перекопновского парня, война началась в 1941 году. Пришлось защищать Москву, участвовал на Курской дуге, в составе 1-го Украинского фронта освобождал Польшу. К концу войны служил в Житомирской Краснознамённой 322 дивизии имени Суворова, в отдельном артдивизионе командиром взвода.

После взятия Кракова нашу дивизию передали в состав 1-го украинского фронта. Форсировав Вислу, освобождали лагерь смерти Освенцим. Затем наш путь круто повернул на юг, в Чехословакию. Тяжело пришлось при переходе Карпатских гор. Здесь была уничтожена 900- тысячная группировка противника.

Мы, солдаты и офицеры, уже ждали конца войны. Каждый из нас мечтал, то скоро вернётся домой к жене, к матери, к детям.

В ночь на 8 мая поступил приказ взять город Шамберг. Сделав небольшую артподготовку, мы ворвались на окраину этого города. А когда стало светать, полностью овладели городом. Это было 9 мая. Около 13 часов дня прибыл связной и объявил о Дне Победы. Мы стали бросать в воздух фуражки, пилотки, обниматься, целоваться. В этот день все наши бойцы написали домой письма и отправили посылки. В 16 часов состоялся парад дивизии. Звучали поздравления с Победой.

Но лично для меня война тогда не кончилась. Мы ещё четверо суток на полном ходу преследовали гитлеровцев. За это время мы потеряли 50 процентов танков и пушек, много было убитых. Мы всех убитых везли с собой. И когда поступила команда остановиться, мы похоронили их в лесу. В этом нам большую помощь оказали чехи. Вот так для меня закончилась война.

Я был награждён двумя орденами Отечественной войны и орденом Красной Звезды. В июле 1946 года вернулся на родину.

Из газеты «Степной край» от 9 мая 1996 года.

Истории строки.

Когда берёшь в руки эти книги, в полном смысле слова чувствуешь дыхание прошедших десятилетий. Многих людей, чьи фамилии упоминаются здесь, уже нет в живых, а на этих страницах- их молодость, дела и свершения. Это книги приказов Ершовского отдела образования, начиная с 1937 года. Именно с этого года хранятся эти документы в Ершовском архиве. Более старые- в областном.

Приказы, которые издавал заведующий районо, отражают дух того времени, тенденции развития образования. Очень много дисциплинарных мероприятий. Вот приказ 63 от 15 ноября 1939 года «На основании постановления СНК, ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1938 года за совершённый прогул 13 ноября, выразившийся в опоздании на 30 минут, приказываю К-го с работы снять». В аналогичных приказах- наказание за двадцатиминутное опоздание и даже за пятнадцатиминутное.

Это было предвоенное время, над головой ещё мирное время, но страна готовилась к испытаниям. Издаются совместные приказы с военкоматом о ликвидации неграмотности и малограмотности среди призывников с пофамильными списками, в которых за преподавателем закрепляются призывники, и учитель обязывался за два месяца научить их читать, писать и считать в определённом объёме. В призывных комиссиях обязательно присутствует инспектор районо. В 1940 году во все средние школы назначают военруков. Под особым контролем находится состояние военного обучения и физического воспитания. Оборудуются военные кабинеты, спортивные залы и пришкольные спортплощадки. Часто издаются приказы о введении физкультминуток, о проведении спортивных соревнований.

Интересно, что особое внимание обращается на уровень образования воспитателей. В то время в Саратове при педучилище было открыто заочное отделение, куда принимали без экзаменов, лишь на основании справки с места работы. В книге приказов- такие строки «отчислить за отсутствием специального образования». Именно в это время часто встречаются приказы об увеличении заработной платы на 6-10 процентов.

22 июня- рубеж для всех. Уже 23 июня шесть директоров школ призваны в армию, среди них В.Е.Егоров (Перекопновская средняя школа).

С сентября 1941 года в приказах появляются строки «Уволить в связи эвакуацией…» Фамилии такие: Либер, Мюллер, Роот, Перерс. Сейчас это называется депортацией.

В апреле 1942 года в армию были призваны первые женщины-педагоги: К.С.Хорева, В.П.Уполовникова, А.С.Колиманова, М.И.Абрамова. Это их девичьи фамилии. Им, совсем молодым, предстояло защищать небо над Волгой, испить все тяготы военной службы.

На место тех, кто уходил на фронт, приходили беженцы из оккупированных районов. Много педагогов пополнили ряды партийных, комсомольских, советских работников, в свою очередь призванных в действующую армию. Об этом тоже свидетельствуют строки приказов «Уволить в связи с переводом на работу в райком РКП(б)».

Но как бы ни было тяжело стране, которая отдавала все силы фронту, о своём будущем- детях- она не забывала. В феврале 1942 года был издан приказ по районо, в котором говорится об обеспечении школ кадрами, топливом, учебными пособиями. Конечно, выделялись крохи, но ведь выделялись. Не снижен и контроль за всеобучем.

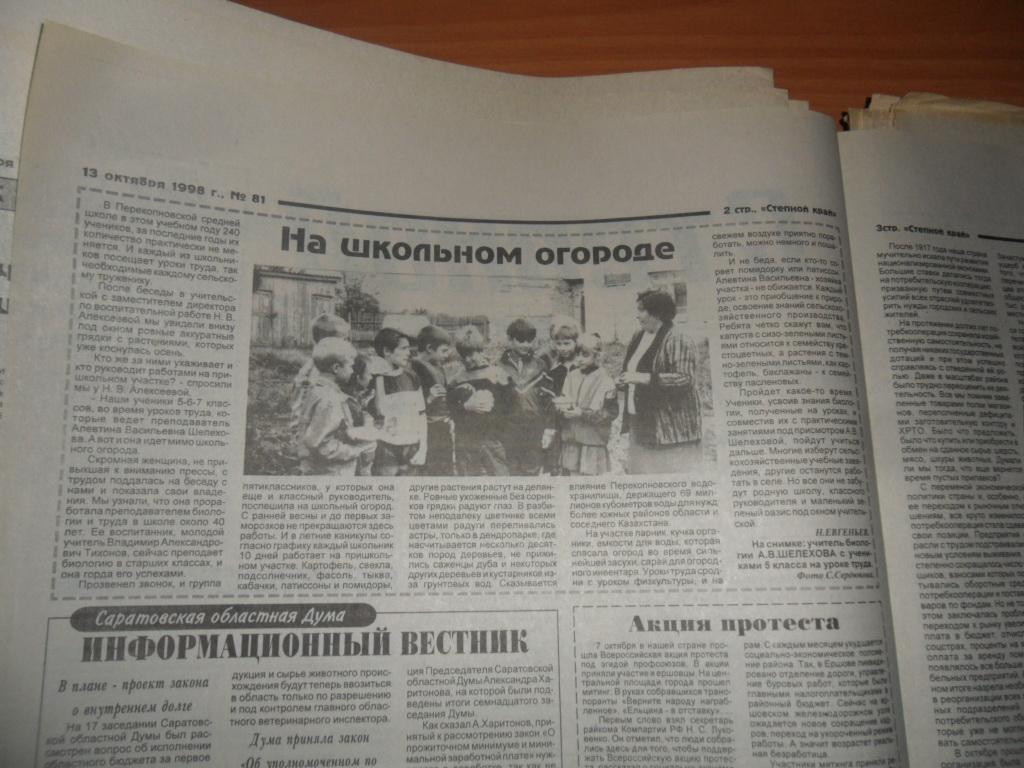

А вот ещё один интересный приказ №539 от 24 октября 1942 года «В связи с введением трёхсменных занятий и наличия 747 человек учащихся ввести в штат Перекопновской средней школы второго заведующего учебной частью». Сейчас в этой школе учатся только 226 человек.