ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха»

г. Абакан

Классный час

Тема: «Музей-заповедник «Шушенское».

Автор – Андрющенкова Л.В. ,

учитель истории

Музей в Шушенском начали создавать в 1930 году, когда было принято решение правительства об увековечивании памяти Ленина (он открылся в доме П. О. Петровой 7 ноября 1930 года). Сейчас этот музей существует, он является частью историко - этнографического музея. В музейном фонде Шушенского числится более 100 тысяч предметов, относящихся к 30 коллекциям. Они включают огромное количество книг, мебели, посуды и одежды конца XIX века. Также среди уникальных экспонатов монеты, картины, ремесленные и музыкальные инструменты.

Это музей под открытым небом. Он представляет собой несколько деревянных домов XIX века. Рассматривая дома и улицы, я представляла, как жили русские крестьяне и чему они посвящали своё время.

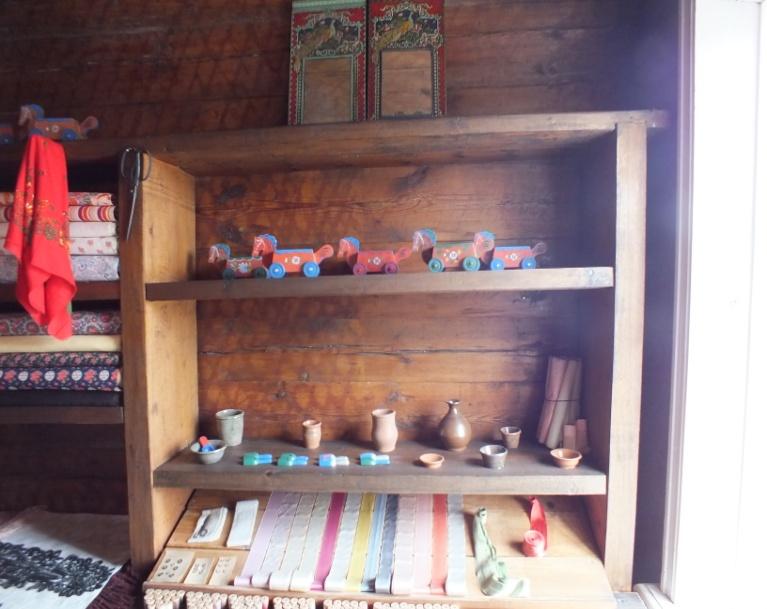

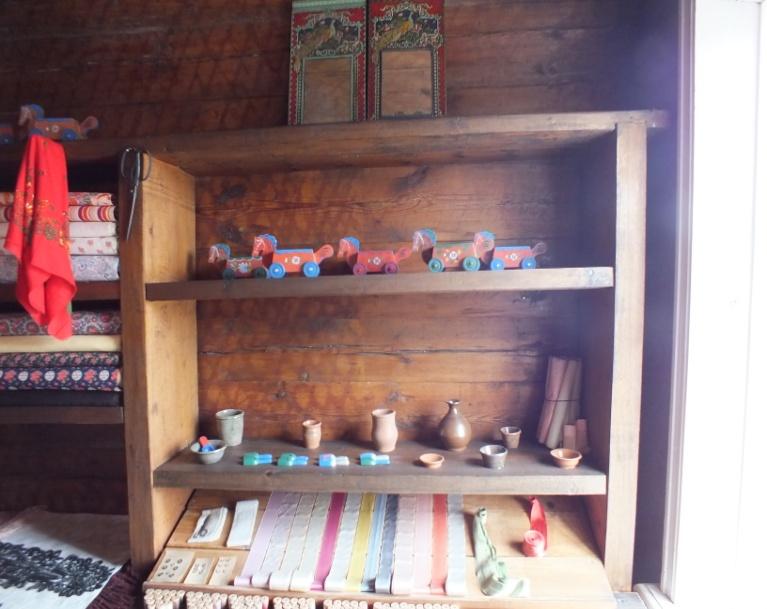

Сейчас в домах расположены экспозиции ремесленных искусств: ткачества, охотничьего промысла, деревообработки, гончарная и бондарная мастерские. Раньше в этих избах жили и работали крестьяне разных сословий: от бедняков до зажиточных, а также ссыльные. Кроме жилых построек, на территории также расположены волостное правление, тюрьма, питейное заведение, кузница и торговая лавка.

Большой интерес вызывает торговая лавка. В ней представлены предметы быта и изделия из ткани: рубахи, полотенца и скатерти ручной работы, собранные в разных уголках бывшей Енисейской губернии. Всего более тысячи предметов, расшитых вручную и бережно хранимых крестьянами.

Увиденные экспонаты в музее.

|

| Чугун (чугунок)-крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алюминиевого сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. Особенностью чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и снова сужающийся к горлу. Такая форма позволяет ставить чугун в печь и вынимать его из печи с помощью особого инструмента — ухвата. Объём чугунов бывает разный — от 1,5 до 15 (1,5 ведра) литров. Чугун небольшой вместительности называется чугунок. |

Несмотря, на кажущуюся древность этого вида посуды, металлические чугуны появились и получили широкое распространение лишь в самом конце XIX-начале XX веков. В это же время в России распространились чугунные кухонные плиты промышленного производства, в которых над топкой печи вместо кирпичного свода имелась металлическая панель со съёмными конфорками, в отверстия которых узким дном также ставились чугуны.

|

| Особое место в экскурсии занимает рассказ о пребывании в Шушенском семьи ссыльного В.И. Ульянова. Ленина сослали в Шушенское в 1897 г. и в общей сложности он пробыл здесь 3 года. Чернильницу я увидела в доме-музее В.И.Ленина. Это настоящие произведения искусства! Чернильница предназначена для хранения жидких чернил, использующийся при письме пером. Она изготовлена в России в 19 веке. Такие чернильницы, украшенные латунными или бронзовыми фигурными крышечками были в обиходе в Царской России у знатных особ. Ее можно увидеть на письменном столе В.И. Ленина. |

|

| Ухват, представляющий собою разомкнутое металлическое кольцо на длинной деревянной ручке, хранился в темном подпечке вместе с кочергой и сковородником, распустив веером концы рукояток. Когда топится печь и готовится обед, они должны быть всегда у хозяйки под рукой. В южной части России ухват повсеместно назывался рогачом за сходство его рабочей части с рогами животных, и в частности быка. Вносить на ухвате в русскую печь небольшие чугунки (от полутора до пяти литров) не так уж тяжело, тем более, если хозяйка имела опыт и сноровку. Прежде чем отправить чугун в печь, его ставили на шесток около устья и подводили под его тулово рога ухвата. |

|

| Слово "самовар" перешло от нас почти во все языки мира. Происхождение этого слова теперь не всем понятно, поскольку сочетание "сам варит" в соединении со словом "вода" кажется неправильным. Но сто лет назад слово "варить" употреблялось не только в отношении еды (варить суп, рыбу), но и применительно к воде, наравне со словом "кипятить". В самоварах не только кипятили воду, но и варили пищу и сбитни. Первые упоминания о самоварном производстве и о самоварах относятся к 1745 году.

|

Первые самовары и внешне и по-своему устройству были похожи на английские так называемые "чайные урны" или "чайные сосуды", которые служили для кипячения воды и использовались в Англии в 1740-1770-е годы. Самовары вошли в каждый дом, стали характерной чертой русского быта.

Самовар-это душа Руси, это тепло души русского человека. Самовар-это не просто устройство, это центр стола, праздника, гулянья. В старину в каждой семье был самовар. Ни один праздник не проходил без этого русского чуда. И несмотря на свою дороговизну(он стоил дороже коровы), самовар был в каждом доме. Самовар дарил массу эмоций и впечатлений от приготовления настоящего русского чая из разных трав. Чай бодрил и вызывал лёгкость в теле.

Сейчас самовар стал больше сказанием, некой былью, отошёл в прошлое. На данный момент существует всего 3 типа самоваров:

- жаровой, его также называют угольным самоваром или самоваром на дровах. Нагрев воды в нём происходит с помощью твёрдого топлива (шишки, уголь, дрова). Это самый первый и самый древний вид;

- электрический самовар, нагрев воды в котором происходит с помощью нагревательного элемента(кипятильника);

- комбинированный самовар - это сочетание электрического и жарового самоваров.

|

| Рубель. Предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все «соки» выжали. Отсюда пословица «Не мытьём, а катаньем ». Такой набор из рубеля и каталки известен на Руси около 700 лет. Использовался он как минимум до середины прошлого века. В России это изобретение, в разных регионах назвалось по разному: «рубель», «пральник», «праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка». Бельё накатывали на скалку, неровности разглаживали ребристым куском приспособления. |

Шло время и в крестьянском быту появились первые утюги. Это было очень удобно, но и дорого. Не все могли себе позволить купить металлический утюг, и его наличие считалось мерилом достатка в семье. Эти далекие времена относятся к концу XIX века.

Утюги нагревали на печи и пользовались по необходимости. Тут было неудобство в том, что утюгом можно пользоваться пока горячая печь. Тогда появляется ещё одна «модель» утюга с окидывающейся крышкой. В такой утюг закладывались угли и разжигались путем размахивания утюга, через отверстия в нижней части попадал воздух и раздувал угольки за счёт чего и нагревался утюг. Конечно, это было удобней чем пользоваться рубелем.

Отзывы ребят:

«Мне очень понравилась экскурсия в музей, я узнала так много нового. И пусть некоторые считают, что в музеях не очень интересно, но я думаю, что совсем наоборот. Когда посещаешь музей, то перед тобой открываются врата в храм памяти и искусства. Он хранит такое количество самой разной информации, что просто невозможно вообразить. Музей откроет вам тайны давно минувших дней, поэтому в них стоит ходить и узнавать много нового и интересного. В каждом крае есть место, где можно познакомиться с его историей, узнать о достопримечательностях, обычаях и быте, увидеть интересные и удивительные вещи, узнать его выдающихся людей.

Люди посещайте музеи и познавайте ушедшие века!»

Музей в Шушенском и Ленин

Мемориальный дом-музей В. И. Ленина находится на территории историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское». Музей занимается изучением и возрождением традиционных ремесел и промыслов, старинных умений и навыков сибиряков. В музее работают гончарная мастерская, мастерская резьбы по дереву, создается бондарная мастерская.

Кроме музея в доме, где временно пребывал Ленин в ссылке в Шушенском, здесь стоят постройки 19 века, в которых расположены экспозиции ремесленных искусств: ткачества, охотничьего промысла, деревообработки, гончарная и бондарная мастерские. В этих избах жили и работали крестьяне разных сословий: от бедняков до зажиточных, а также другие ссыльные. Посетив эти дома, можно получить представление не только о быте простых людей того времени, но и узнать, чему они посвящали своё время. - Кроме жилых построек, на территории также расположены волостное правление, тюрьма, питейное заведение, кузница и магазин. -

В музейном фонде Шушенского числится более 100 тысяч предметов, относящихся к 30 коллекциям. Они включают огромное количество книг, мебели, посуды и одежды конца XIX века. Также среди уникальных экспонатов монеты, картины, ремесленные и музыкальные инструменты.

В коллекции орудий земледелия сибирских крестьян насчитывается 345 предметов. Это приспособления для рыхления земли, посева и сбора урожая: сохи, сабаны, конные плуги, окучники. Также широко представлен мелкий ручной инструмент: тяпки, грабли, серпы и лопаты. Не менее впечатляюще выглядит коллекция крестьянской мебели, включающая больше 900 экземпляров. Она собрана исключительно из предметов, найденных на территории Красноярского края. По качеству и красоте используемого материала легко определить, кому принадлежал тот или иной элемент обстановки: бедняки пользовались грубо сколоченными столами и стульями, тогда как зажиточные торговцы могли позволить себе красивую дубовую мебель. -

Также широко представлены изделия из ткани: рубахи, полотенца и скатерти ручной работы, собранные в разных уголках бывшей Енисейской губернии. Всего более тысячи предметов, расшитых вручную и бережно хранимых крестьянами. Ещё в музее много керамики, скульптур, икон. А в коллекцию редких книг входит 6 тысяч экземпляров.

После смерти Ленина в 1924 г. сначала в одном доме решено было устроить клуб-читальню, затем для общественности открыли и второй дом, а к столетию "вождя мирового пролетариата" в 1970 г. подумали и решили полностью сохранить дожившую до этого времени часть Шушенского, а знаковые постройки восстановить. В результате, получилась эдакая этнодеревня, куда в советское время толпами возили туристов и школьников, а сейчас, конечно, же интерес угас, при этом сейчас упор идет даже не на Ленина, а на именно этнодеревню, фестивали фольклора и показ крестьянского уклада конца 19 - начала 20 вв.

Сегодня посетителей историко-этнографического музея-заповедника«Шушенское» знакомят с жизнью и бытом сибирских крестьян, приглашая в дома старожилов и переселенцев, где воссозданы соответствующие интерьеры; в сельскую лавку со смешанными товарами; в волостное правление с тюремным помещением; в кузницу; в питейное заведение (кабак). Весной на приусадебных участках высеваются сельскохозяйственные культуры, выращивавшиеся крестьянами в конце XIX в.

На кухне посуда токарной и бондарной работы:туеса, кадка, ушат, маслобойка, лагун, квашонка, ступка, подойник - всё сделано руками хозяина дома.

Столы, стулья, деревянный диван с резной спинкой, шкаф-буфет, большие кованые сундуки, кровати - кустарной работы. Наряду с этим в доме присутствуют дорогие покупные вещи: фабричная скатерть, фарфоровая и фаянсовая посуда, швейная машина, гармонь. Горницу украшали зеркалами в резных рамах и вышитыми картинами. На стенах висели фотографии членов семьи и родственников.

Красный угол, где ставили иконы, находился, как правило, в переднем (противоположном от печки) углу. Вместе с иконами на божницу ставили священную вербу, пучки «троичных» берез, Богоявленскую воду, свечи и т.д.

Особенно любимым из всех святых был Николай Чудотворец. Его называли и попросту - Никола, и почтительно-Святой Николай. «Микола - тот же Бог», - можно было услышать от крестьян. В каждом доме имелся образ Иисуса Христа или Богородицы. К Святому Великомученику и целителю Пантелеймону обращались за помощью в исцелении от болезней. Образ Богоматери «Неопалимая Купина» - спасал жилище от пожара.

Иконы в домашних ритуалах занимали особое место: к ним прикладывали новорожденных, иконой благословляли на брак, в дорогу, в солдаты, освящали дом, перед иконами братались и божились, находили утешение в горестях, перед домашними и конами служили молебны в праздники и во времена несчастий.

Мы видели уникальные предметы быта, дома, архивные документы... это была жива история.

ты просто попадаешь на главную улицу деревни и следуешь по ней, заходя в дома и здания, знакомясь с бытом и традициями крестьян. Предоставляется уникальная возможность почувствовать себя жителем старинного поселка, погрузиться в атмосферу крестьянской жизни,

А я хочу показать, какие при этом использовали чернильницы. Увидела я их в доме-музее В.И. Ленина.

Это настоящие произведения искусства!

Это чернильница для хранения жидких чернил, использующийся при письме пером. Она изготовлена в России в 19 веке. Такие чернильницы, украшенные латунными или бронзовыми фигурными крышечками были в обиходе в Царской России у знатных особ. Ее можно увидеть на письменном столе В.И. Ленина.

Подвесная керосиновая лампа

Модный в Европе 1880-х годов стиль модерн, ар-нуво, или, как его называли в Германии, югендстиль, стал популярен в нашей стране только спустя 10 лет. В конце XIX века во многих российских домах стояли не только обычные керосиновые лампы отечественного производства, но и немецкие модерновые — фирмы Matador 20 Berlin. Детали таких ламп, как правило, отливали из чугуна, изображая сказочных героев. В случае с керосиновой лампой, хранящейся в нашем музее, это гномики. Верхнюю часть предмета украшают колокольчики, а его сосуд выполнен в технике майолики — это керамика из обожженной глины с использованием расписной глазури. Так лампа стала не только прибором для освещения, но еще и эстетически привлекательным предметом. Возможно, подобная керосиновая лампа была и в доме Орловых, хозяев усадьбы, во флигеле которой и проживала семья Ульяновых.

1. О музее

2. Музей - хранитель прошлого

3. Конец 19-начала 20 века

4. Экспонаты музея

А напоследок скажу следующее, всем советую посещать музеи, ведь они интеллектуально обогащают твой внутренний мир, расширяют кругозор, приобщают тебя к прекрасному, позволяют тебе испытывать сопричастность к миру и времени. Вероятно, люди посещают музеи, потому что там что-то иное, чего не встретишь в повседневной жизни. Музеи - это отдельный мир иногда даже, кажется, что во времени есть четвёртое измерение. Я люблю ходить в музеи и советую, это делать всем.

Местоположение печи в избе строго регламентировалось. На большей территории Европейской России и в Сибири печь располагалась около входа, справа или слева от дверей. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи, он считался нежилым. По народным поверьям, под печью или за нею живет домовой, покровитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный и даже опасный - в других. Печной угол считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, цветной домотканины или деревянной переборкой.

Печь играла главную роль во внутреннем пространстве русского жилища на протяжении всех этапов его существования.

Ухват представляющего собою разомкнутое металлическое кольцо на длинной деревянной ручке. До поры до времени ютятся в темном подпечке кочерга, ухваты и сковородник, распустив веером концы рукояток. Когда топится печь и готовится обед, они должны быть всегда у хозяйки под рукой.

В южной части России ухват повсеместно назывался рогачом за сходство его рабочей части с рогами животных, и в частности быка.

Вносить на ухвате в русскую печь небольшие чугунки (от полутора до пяти литров) не так уж тяжело, тем более, если хозяйка имела опыт и сноровку. Как тут быть, когда с ухватами да с чугунами, за редким исключением, дело обычно имели женщины. Прежде чем отправить чугун в печь, его ставили на шесток около устья и подводили под его тулово рога ухвата.

Скатерть в старинные времена была частью приданого невесты, наряду с драгоценностями. Это была очень тонкая и сложная работа. В наше время образцы таких скатертей можно увидеть только в музеях. В России издавна к еде относились уважением. Гладкотканые полотна стелили на стол в обычные дни, а в праздничные использовали богато украшенные скатерти. Даже у бедных семей имелась в хозяйстве холщовая скатерть. Ведь еда, даже самая скромная, на ней смотрелась торжественнее.

Парадную белую скатерть следовало накрахмалить, загладить на ней в центре складку, и уложить ее точно посередине стола. Цвет также был строго регламентирован. Из далекого прошлого мы узнали и о способах отделки столового белья. Использовали при этом шелковые нити, получался многоцветный узор необыкновенной красоты. Плетеное кружево украшает скатерть отдельными фигурными вставками или пришивается по краю.

Слово "самовар" перешло от нас почти во все языки мира. Происхождение этого слова теперь не всем понятно, поскольку сочетание "сам варит" в соединении со словом "вода" кажется неправильным. Но всего лишь сто лет назад слово "варить" употреблялось не только в отношении еды (варить суп, рыбу), но и применительно к воде, наравне со словом "кипятить". Более того, в самоварах не только кипятили воду, но и варили пищу и сбитни. Первые упоминания о самоварном производстве и о самоварах относятся к 1745 году.

Первые самовары и внешне и по-своему устройству были похожи на английские так называемые "чайные урны" или "чайные сосуды", которые служили для кипячения воды и использовались в Англии в 1740-1770-е годы. Самовары вошли в каждый дом, стали характерной чертой русского быта.

Самовар-это душа Руси, это тепло души русского человека. Самовар-это не просто устройство, это центр стола, праздника, гулянья. В старину в каждой семье был самовар. Ни один праздник не проходил без этого русского чуда. И несмотря на свою дороговизну(он стоил дороже коровы), самовар был в каждом доме. Сейчас самовар стал больше сказанием, некой былью, отошёл в прошлое. На данный момент существует всего 3 типа самоваров:

Электрический самовар, нагрев воды в котором происходит с помощью нагревательного элемента(кипятильника);

Жаровой. его ещё называют угольным самоваром или самоваром на дровах. Нагрев воды в нём происходит с помощью твёрдого топлива (шишки, уголь, дрова). Это самый первый и самый древний вид;

Комбинированный самовар - это сочетание электрического и жарового самоваров.

Само по себе слово «самовар» говорит за себя, это своеобразный предмет, который сам варит. Именно его способность нагревать в себе жидкости способствовала распространению по всей Российской империи. У нас есть самовар на дровах латунный, покрытый никелем. Самоваром пользовались мои прадеды. Обнаружила его моя бабушка в старом сарае. Бабушка рассказывала, что она была маленькая, ходила в школу, и помнит какие интересные чаепития были за этим самоваром. Прадеды жили в посёлке Архангельского района, у них была своя баня(она была на весь посёлок одна) и селяне купались в ней тоже. Топили её по очереди. Как суббота, так кто-то из селян нёс вязанку дров для её растопки. После бани обязательно заходили к ним в дом охлаждаться. А на столе стоял и шумел самовар, люди приносили к чаепитию у кого что было. Самовар дарил массу эмоций и впечатлений от приготовления настоящего русского чая из разных трав. Чай бодрил и вызывал какую-то лёгкость в теле.

Рубель. предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Отжатое вручную бельё наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным, как будто из него все «соки» выжали. Отсюда пословица «Не мытьём, а катаньем ». Такой набор из рубеля и каталки известен на Руси около 700 лет. Использовался он как минимум до середины прошлого века.

В 4 веке до н.э древние греки для создания на одежде плиссированных складок применяли разогретый до определённой температуры прут из металла, похожий на кухонную скалку. Однако, чаще всего, в качестве утюга применяли обычный тяжёлый камень плоской формы. На его относительной ровной поверхности расстилали чуть влажную ещё одежду, сверху придавливали другим камнем и оставляли до полного высыхания. В результате часть складок исчезла. В России было особое изобретение, названия которого в разных регионах отличалось: «рубель», «пральник», «праник», «гранчак», «ребрак», «раскатка». Бельё накатывали на скалку, неровности разглаживали ребристым куском приспособления.

Шло время и в крестьянском быту появились первые утюги. Это было очень удобно, но и дорого. Не все могли себе позволить купить металлический утюг, и его наличие считалось мерилом достатка в семье. Эти далекие времена относятся к концу XIX века.

Утюги нагревали на печи и пользовались по необходимости. Тут было неудобство в том, что утюгом можно пользоваться пока горячая печь. Тогда появляется ещё одна «модель» утюга с окидывающейся крышкой. В такой утюг закладывались угли и разжигались путем размахивания утюга, через отверстия в нижней части попадал воздух и раздувал угольки за счёт чего и нагревался утюг. Конечно, это было удобней чем пользоваться рубелем.

Полотенце (рушник) - предмет народной культуры и народного творчества славян, в большей степени восточных. В обрядах выступает в качестве дара, оберега, покрывала, украшения, символа праздника, имеет знаковую и оповестительную функцию. Рушник широко используется в разнообразных обрядовых ситуациях: на похоронах, свадьбе, родинах и крестинах, в календарных обрядах, в магии, медицине. Изготовляется из льняного полотна. Для украшения употребляют вышивку. Вышивались орнаменты символические: львы, кони и др.; растительные: лилия, роза; геометрические: ромбы, круги, свастики. После петровских реформ в вышивке на рушниках стали появляться бытовые мотивы, не несущие обрядовой смысловой нагрузки, а к концу XIX века вышивка практически полностью утратила своё ритуальное значение. Основными цветами, применяемыми при оформлении рушников являются красный разных оттенков: «алый», «малиновый», «вишнёвый» и белый, имевшие изначально своё значение в языческой народной культуре. В настоящее время древние славянские традиции практически забыты, но до сих пор рушниками украшают жилище, их используют в разнообразных обрядах в некоторых регионах современной России и Украины.

Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд – прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени до Великого Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей работой до полуночи.. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы.

Сначала было ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку. Первоначально прялку изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых старинных прялок получалась разной по качеству и толщине. Это зависело от породы овец, в какой период времени года была пострижена овца и от многих других факторов. Как выполнялся весь процесс прядения? Правой рукой приводили в движение большое колесо, а левой рукой вытягивали прядь и подносили к веретену.

Прядением занимались женщины, а вот усовершенствование и изобретение – это было занятие мужчин.

К праздничной женской и девичьей одежде непременно надевали бусы и бисерные украшения. Украшений было так много, что зачастую они полностью закрывали верхнюю часть запона и рубахи. Во всех населенных пунктах были распространены стеклянные и дутые бусы. Ожерелок – шейное украшение, делался из узкой полосы ткани, расшитой бисером. Чепка – нагрудное украшение в виде плетеной узорчатой полосы из бисера с геометрическим узором, соединенной на концах и оканчивающейся бахромкой из бисера или бус. В других областях России такие нагрудные украшения назывались «герданы» .Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды являлся пояс. Пояса были различного вида – плетеные и тканые. Пояса изготавливали в основном из красной шерсти. На концах его была бахрома. При надевании его обертывали несколько раз вокруг талии и завязывали сбоку.

(Учитель предлагает ученикам обратить внимание на стол ,за которым сидит 3 группа. Учитель ведёт беседу с учениками о том, как они готовились к классному часу ,что смогли найти из элементов старинного быта ,какие рисунки и поделки приготовили)

Слайд 16 Мужская одежда

Ученик 4 группы: Мужская крестьянская одежда шилась, в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, сукна и овчины. В кон. XIX — нач. XX вв. использовались и фабричные: кумач, ситец, сатин, дешевые шерстяные ткани. Комплекс мужской будничной одежды состоял из рубахи-косоворотки с разрезом по левой стороне груди и штанов (портов). В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани . Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому, по мере надобности, прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы. Праздничную рубаху делали из тонкого отбеленного холста и украшали вышивкой красно-черными нитями по вороту и разрезу на груди, манжетам рукавов и подолу. Ноги обували в лапти или в сапоги, в зимнее время носили валенки. Голову покрывали шапкой из серого войлока.

Ученик 4 группы: Со 2-й половины XIX в. широко распространен картуз. Зимой носили ушанку .Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты. Зимой носили овчинные полушубки, тулупы. Верхняя одежда мужчин подпоясывалась обычно широкими шерстяными домоткаными кушаками. Одежда крестьянских мальчиков отличалась лишь размерами, а по крою, фасону, элементам была практически такой, как одежда взрослых мужчин.

(Учитель предлагает ученикам обратить внимание на стол ,за которым сидит 4 группа. Учитель ведёт беседу с учениками о том, как они готовились к классному часу ,что смогли найти из элементов старинного быта ,какие рисунки и поделки приготовили)

Учитель: А теперь, ребята, давайте посмотрим, как вы запомнили названия деталей народного костюма.(каждая группа готовила по загадке)

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ НАБИВНЫЕ ПЛАТКИ, шерстяные и полушерстяные платки, украшенные традиционным красочным набивным орнаментом, возникшим в подмосковном городе Павловский Посад в 1860-80-х гг.

Район Павловского Посада (территория бывшего Богородского уезда) — один из старейших российских текстильных центров. В 18 — первой половине 19 вв. богородские платки и сарафанные ткани отличались особой красотой вытканного золотной нитью орнамента. Позднее здесь широко распространилось шелкоткачество, а с 1860-х гг. начался выпуск шерстяных и полушерстяных платков, украшенных красочным набивным орнаментом. Постепенно производство разрасталось и приобретало ярко выраженный национальный характер.

Особенности производства

Композиционное и цветовое великолепие павловского платка основано на виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число которых достигает подчас нескольких десятков.

В декорировке павловских платков преобладают пышные цветочные букеты и гирлянды. По-прежнему популярен орнаментальный мотив «турецкие огурцы», заимствованный у знаменитых индийских кашемировых шалей, ставших модными в Европе в наполеоновскую эпоху. Преобладает молочно-белый, черный, красный, темно-синий, вишневый фон.