«Основные формы и методы воспитания, способствующие формированию духовно – нравственных ценностей старшеклассников»

Основные аспекты нравственности школьников.»

Тему «Духовно-нравственное воспитание учащихся» я выбрала не случайно. Работая с детьми, обратила внимание на то, что если многие родители обращают внимание на оценки детей, то воспитанием им заниматься некогда. На мои вопросы: «Когда последний раз Вы ездили с детьми в театр, в музей или вместе читали и обсуждали книгу?», я получала однозначный ответ: «Нам некогда или мы очень поздно приезжаем с работы, а в выходные хочется отдохнуть». Получалось, что многие дети, даже те, которые учатся хорошо, только с классом посещали театры, музеи. А что говорить об учащихся, которые воспитываются в многодетных семьях. Вот я и решила больше времени уделять духовно - нравственному воспитанию детей и выбрала эту тему для самообразования.

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает»

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что все «основные общеобразовательные программы...» обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся».

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит им жизнь.

Если мы не будем обращать внимание на состояние души, на духовно-нравственное состояние наших детей, то при всех самых замечательных инициативах, методиках, программах, учебниках мы можем никакого результата не получить. Мы придем к такому человеку со своими инициативами, а он скажет, что это ему не интересно и не нужно.

Качественное образование – это прежде всего, становление человека, обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией.

Важной педагогической задачей формирования личности является выработка учащимися активной жизненной позиции, сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм нравственности.

В Духовно - нравственном воспитании учащихся весьма актуальным является формирование гуманных отношений между детьми. Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе. Это подготовит ребят к вступлению во “взрослую” жизнь, с ее нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше.

Дети, пришедшие за парты уже не те, что были даже 10 лет назад. Они более, активны и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни, они смелее и самоувереннее. Нередко у многих детей мы встречаем пренебрежение к авторитету и мнению других, замечаем неумение чувствовать и нежелание задумываться. В настоящее время слабеет влияние школы на выбор нравственных образцов. Учителя, литературные герои, знаменитые в истории соотечественники перестают выступать образцами для подражания. Вот результаты опроса, проводимого среди наших учащихся по теме ”На кого я хочу быть похожим”. Очень приятно, что 33% хотят быть похожими на своих родителей и 5% - на своих родственников. И всё же 34% хотят быть похожими на героев голливудских мультфильмов и фильмов таких, как Человек – паук, Зорро, Халка, Джека – воробья, а так же на Бреда Пита, Арнольда Шварцнегера и других.

Где же герои наших добрых мультфильмов и сказок? Но на своём опыте хочу сказать, что ребята с удовольствием смотрят на уроках такие сказки и мультфильмы, как “Сказка о потерянном времени”, “Вовка в тридевятом царстве”, “ Стрекоза и муравей”. Они не только смотрят, но очень живо и эмоционально обсуждают их.

Цель нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования, предъявляемые обществом, педагоги и родители превратили во внутренние стимулы развития личности каждого ребенка; воспитывали такие социально значимые качества личности, как долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие. Учебная деятельность, являясь в школьном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности для овладения учащимися приемами, способами решения различных умственных и нравственных задач.

Нам принадлежит приоритетная роль в воспитании и обучении школьников, в подготовке их к жизни и общественному труду. Педагог всегда является для учащихся примером нравственности и преданного отношения к труду. Проблемы нравственности школьников на сегодняшнем этапе развития общества особенно актуальны.

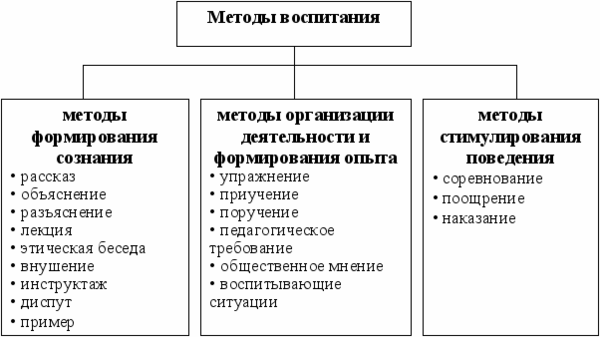

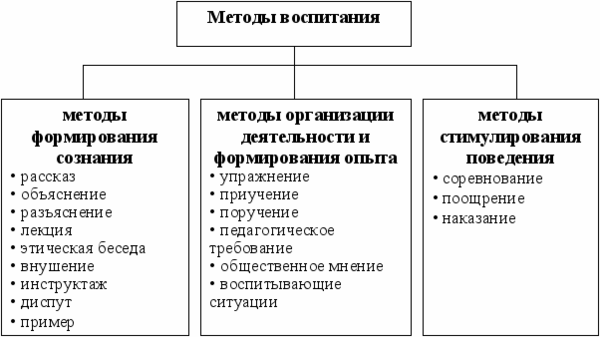

Итак , какие же основные формы и методы духовно-нравственного воспитания?

Методы формирования сознания личности

Методами формирования сознания являются:

1. обучение – это целенаправленный процесс двусторонней деятельности педагога и учащихся по передаче и усвоению знаний, умений и навыков;

2. воспитание – в широком смысле представляет собой целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудовой деятельности.

3. образование – также трактуется в 2-х смыслах. В узком смысле образование = результат (среднее образование, высшее и т.п.). В широком смысле образование – предполагает большую самоустремленность личности, ее самодеятельность, направленную на то, чтобы образовать себя, сформировать свой человеческий образ.

Синонимичное название – методы убеждения. Они главным образом обращены к сознанию личности. Их функции: формирование знаний о морали, труде, общении и пр. в сознании школьников; формирование представлений, понятий, отношений, ценностей, взглядов; обобщение, анализ собственного опыта школьников; трансформация общественных ценностей, норм, установок в индивидуальные. Основной инструмент, источник методов убеждения – слово, сообщение и обсуждение информации. Это не только слово взрослого, но и суждения учащихся. Слово авторитетного учителя бывает сильным методом воздействия на умы и чувства школьников, но это требует высокой культуры и профессионального мастерства. К этой группе методов относятся беседа, лекция, рассказ, объяснение, диспут, пример, внушение.

Лекция, рассказ, объяснение – это монологические формы. Лекция как систематизированное изложение проблемы доступна старшеклассникам. В каждой из этих форм требуется информативность, доступность и эмоциональность, убедительность. Темы лекций: социальная жизнь, нравственные, эстетические проблемы, вопросы общения, самовоспитания, конфликты и пр.

Беседа и диспут – такие методы, где имеет место интеллектуальная и эмоциональная активность самих школьников. Воспитательная беседа состоит, как правило, из краткого вступления учителя и постановки вопросов для обсуждения, преимущественно проблемного характера. Для проведения диспута требуется сформулировать название, вопросы для обсуждения, выбрать ведущего (если это не учитель), ознакомить участников с правилами. Результатом обсуждения должно быть не обязательное согласие всех, а получение и осмысление информации, самостоятельное размышление и выбор. В западной психологии имеется метод групповой дискуссии, близкий к беседе, диспуту.

Пример – рассказ, показ, обсуждение, анализ образца, литературного и / или жизненного факта, личности. Его функции – иллюстрация, конкретизация общих проблем, активизация собственной душевной работы детей. Его действие основано на свойстве личности к подражанию, характер которого зависит от возраста. Младшие школьники берут готовые образцы. Подражание подростков носит избирательный характер и более самостоятельно. В юности оно опирается на активную внутреннюю работу. Образцом для подражания служат литературные и исторические лица, сверстники, взрослые, родители, учителя. Последнее накладывает особые требования на воспитателя. Важную роль играют эталоны, формируемые средствами массовой информации, искусством. Нередко массовая культура отрицательно действует на детей и подростков.

Внушение (суггестия) как педагогический метод редко описывается в пособиях. Внушение – это воздействие на личность с помощью эмоциональных, иррациональных приемов при сниженной критичности личности, при известном доверии к внушающему. В основном оно используется в медицине, в психотерапии. Разрабатывается теория и практика суггестии в процессе обучения (Г.К. Лозанов). В воспитании внушение выражается в создании эмоционального фона для совместных переживаний с помощью музыки, поэзии и т.п. Используются также элементы психологического тренинга для создания эмоционального состояния, способствующего изменению сознания.

В духовной жизни и деятельности личности постоянно происходит борьба между обыденным и научным сознанием. Расширение сферы общения и деятельности, столкновение со все новыми и новыми явлениями жизни, обострение внимания к собственному внутреннему миру порождают у школьников глубокие раздумья, проблемы, стремление во всем самому разобраться. В поисках ответа на возникающие у него вопросы ученик все более убеждается, что накопленный им опыт суждений и оценок оказывается недостаточным для объективного и всестороннего анализа общественных отношений, идеалов, эталонов и других ценностей, определяющих социалистический образ жизни. И вот здесь на помощь школьнику приходит учитель, который вносит в его сознание знание принципов, норм, правил, предписаний общества личности. На основе осознанных и идейно обоснованных знаний складывается система твердых и ясных взглядов и убеждений.

Как структурный элемент сознания категория знания включает в себя представления и понятия, т.е. обобщенные знания о целой группе однородных явлений, объединенных по общности их существенных признаков. Формой существования понятия выступает слово. Поэтому формирование сознания по преимуществу связано со способами словесного воздействия на личность.

Рассказ

Рассказ – это последовательное изложение преимущественно фактического материала, осуществляемое в описательной или повествовательной форме. Он широко применяется в преподавании гуманитарных предметов, а также при изложении биографического материала, характеристике образов, описании предметов, природных явлений, событий общественной жизни. К рассказу как методу педагогической деятельности предъявляется ряд требований: логичность, последовательность и доказательность изложения; четкость, образность, эмоциональность; учет возрастных особенностей, в том числе в отношении продолжительности (10 минут в начальных классах и 30 минут в старших). Большое значение, особенно в младшем и среднем возрасте, имеет рассказ при организации ценностно-ориентировочной деятельности. Воздействуя на чувства детей, рассказ помогает им понять и усвоить смысл заключенных в нем нравственных оценок и норм поведения. Примером такого рода рассказов могут быть рассказы Л.Н. Толстого «Косточка», В.А. Осеевой «Сыновья» и др. Можно выделить три основные задачи этого метода при его применении в воспитательной работе: вызвать положительные нравственные чувства (сопереживание, сочувствие, радость, гордость) или негодование по поводу отрицательных действий и поступков героев рассказа; раскрыть содержание нравственных понятий и норм поведения; представить образ нравственного поведения и вызвать стремление подражать положительному примеру. Если с помощью рассказа не удается обеспечить ясное и четкое понимание в тех случаях, когда необходимо доказать правильность каких-либо положений (законов, принципов, правил, норм поведения и т.п.), применяется метод объяснения. Для объяснения характерна доказательная форма изложения, основанная на использовании логически связанных умозаключений, устанавливающих истинность данного суждения. Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями учащихся, с вопросами учителя к учащимся и учеников к учителю и может перерасти в беседу.

Беседы

При всем богатстве и разнообразии идейно-тематического содержания беседы имеют своим основным назначением привлечь самих учащихся к оценке событий, поступков, явлений общественной жизни и на этой основе сформировать у них коммунистическое отношение к окружающей действительности, к своим гражданским, политическим и нравственным обязанностям. При этом убеждающий смысл обсуждаемых в ходе беседы проблем будет значительно выше, если они находят опору в личном опыте ребенка, в его делах, поступках и действиях.

В основу беседы должны быть положены факты, раскрывающие социальное, нравственное или эстетическое содержание или иных сторон общественной жизни. В качестве таких фактов, положительных или отрицательных, может выступать деятельность определенной личности или отдельное ее свойство, закрепленное в слове, моральное правило, обобщенный литературный образ, организованный или спланированный педагогический образец. Форма подачи отдельных эпизодов и фактов может быть различной, но она непременно должна наводить учащихся на размышления, результатом которых является распознавание определенного качества личности, стоящего за тем или иным поступком. Распознавание и правильная оценка качеств личности требуют умения вычленять мотивы и цели поведения человека и сопоставлять их с общепринятыми нормами, анализировать факты, выделять существенные признаки каждого усвоенного понятия, отвлекать их от всех сопутствующих, но второстепенных в данном случае проявлений личности.

В воспитательной практике беседы получили, пожалуй, самое большое распространение. Это обстоятельство, однако, не должно создавать у начинающего учителя впечатления, будто проведение беседы является простым делом, не требующим специальной подготовки и тщательной организации. Нередко беседы (особенно этические) представляют собой набор скучных, набивших оскомину сентенций. Часто забывается, что излишнее, неумелое повторение даже благородных идей может породить у молодого человека нигилистическое отношение к ним. Эти идеи, лишь формально декларированные, но не принятые воспитуемыми как истинные, ставят перед учеником вопросы, ответы на которые черпаются затем порой не из лучшего источника, вопреки желаниям педагогов. Без слова никакое воспитание невозможно. Однако словесные способы воздействия – обоюдоострое оружие, могущее принести не только пользу, но и вред.

Беседа, как правило, начинается с обоснования ее темы. Такое обоснование должно подготовить учащихся к предстоящему обсуждению как к жизненно важному, а не надуманному делу На основном этапе беседы учитель дает отправное начало, материал для обсуждения, а затем так ставит вопросы, чтобы учащиеся свободно высказывали свои суждения, приходили к самостоятельным выводам и обобщениям. Чем меньше говорит сам учитель, чем лучше он сумеет перевоплотиться, войти в мир детей, вместе с ними удивляться, радоваться, негодовать, тем успешнее будет протекать беседа. Его задачу можно определить двумя словами: направлять и поправлять учащихся. В заключительном слове учитель подытоживает все высказывания, формулирует на их основе наиболее рациональное, с его точки зрения, решение обсуждаемой проблемы, намечает конкретную программу действий для закрепления принятой в результате беседы нормы в практике поведения и деятельности учащихся.

Особую трудность для молодого учителя представляют индивидуальные беседы. К сожалению, такие беседы чаще всего проводятся в связи с нередко возникающими локальными конфликтами, нарушениями дисциплины. На такого рода факты учитель реагирует или незамедлительно, или путем отсроченной беседы. Но будет лучше, если индивидуальные беседы проводятся по заранее намеченному плану, в определенной системе. Тогда они носят упреждающий характер, вносят индивидуальный корректив в общую программу воспитательных воздействий.

Организация и проведение бесед имеют выраженный возрастной аспект. Так, применительно к младшему школьному возрасту беседы целесообразно строить индуктивным путем, т.е. идти от конкретного поступка к обобщению. Широкое применение в этом возрасте находит внеклассное чтение. Книга, прочитанная в детстве, говорила Н.К. Крупская, остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и влияет на дальнейшее развитие ребят. Анализ и обсуждение прочитанных книг, материалов детской периодической печати расширяют кругозор учащихся, вызывают у них социально ценные чувства, благодаря которым дети активно откликаются на явления общественной жизни.

С возрастом, когда школьники научатся анализу фактов поведения и деятельности, умению оперировать понятиями более высокого уровня обобщенности, отбор содержания бесед и методика их проведения могут и должны все более опираться на инициативные действия воспитанников, учитывать их растущие запросы и оценочные суждения.

Этическая беседа – вопросно-ответный способ привлечения воспитанников к обсуждению и анализу поступков и выработки нравственных оценок, относится к наиболее старым методам дидактической работы. Воспитатель выслушивает и учитывает мнения, точку зрения своего собеседника.

Цель ее – углубление, упрочнение нравственных понятий, формирование системы нравственных взглядов и убеждений. Особенно это эффективно в 5–8 классах. Хорошо, когда этическая беседа завершается реальным полезным делом, в котором ее участники могут практически закрепить рассмотренные во время беседы положения, нормы и правила поведения. Нельзя допускать, чтобы беседа превращалась в лекцию.

Успех зависит от того, насколько теплым будет характер беседы, раскроют ли в ней воспитанники свою душу. Материал беседы должен быть понятен воспитанникам, опираться на их опыт. Важно, чтобы воспитанники самостоятельно пришли к правильному выводу.

Ошибочно думать, будто беседа – спонтанный метод.

Высокопрофессиональные воспитатели проводят беседы не часто и готовятся к ним основательно. Высокие профессионалы требуют индивидуальной беседы с провинившимися воспитанниками. Очень важно, чтобы не возник барьер. Если ученик неправильно понимает ситуацию, надо тактично ему объяснить, придать беседе задушевный характер, то может рассчитывать на полный успех.

Ведущая функция – побуждающая, но с не меньшим успехом метод выполняет и другие функции. Нет метода столь разностороннего и эффективного во всех отношениях. Сущность беседы состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и умело поставленных вопросов побудить учащихся к актуализации уже известных им знаний и достичь усвоения новых путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений.

Лекции

Формирование сознания начинается с разъяснения школьникам простейших представлений и понятий в области общественной жизни, труда, науки и техники, этики и эстетики. На какую бы тему учитель ни начинал разговор с детьми, будь то сбор металлолома или прием в пионеры, оценка нового фильма, или шефство над детским садом, он должен быть уверен в том, что предстоящий разговор жизненно актуален для класса, вызовет у детей нравственное доверие, готовность к сопереживанию, ответную положительную реакцию.

Разъяснение и рассказ подготавливают переход к более, сложному методу воспитания – к лекции. Это развернутое и организованное в доступную форму систематическое изложение сущности той или иной проблемы социально-политического, нравственного, идейно-эстетического содержания. Логическим центром лекции является какое-либо теоретическое обобщение, относящееся к сфере научного сознания. Конкретные факты, составляющие основу беседы или рассказа, здесь служат лишь иллюстрацией или исходным, отправным моментом. Убедительность доказательств и аргументов, обоснованность и композиционная стройность, ненаигранный пафос, живое и задушевное слово учителя способствуют идейному и эмоциональному воздействию лекций. В.И. Ленин предупреждал, что нельзя безответственно бросаться словами, содержащими большой смысл, неумеренно часто повторять общие лозунги и призывы.

«Повторять их так голо – вредно; вызовет тошноту, скуку, злобу против жвачки». Слово может стать величайшей воспитательной силой, но оно же может сеять недоверие, разочарование, скептицизм.

Старшеклассники особенно чутко откликаются на яркий и самостоятельный, стиль мышления воспитателя, на его умение найти оригинальный, неожиданный поворот темы, отделить факт от мнения о факте, выразить свое личное отношение к сообщаемому материалу. Широкое развитие средств массовой информации породило явление форсированной осведомленности школьников о различных событиях и сторонах современного мира. С этим, конечно, не считаться нельзя. В то же время нетрудно увидеть, что многим ученикам полузнание представляется действительным знанием. В этих условиях тем более необходимо приучать школьников выходить за пределы очевидного, совершать переход от явления к сущности.

Знания приобретают личностный смысл, становятся не пассивной принадлежностью умственного багажа, а принципом действия, если они получены в результате критической мыслительной работы, прошли испытание на прочность в реальной жизни и деятельности. В этом отношении огромными идейно-воспитательными возможностями располагает участие школьников в Ленинских чтениях. «…Чтобы знать, каким был Ленин, чтобы представить его в действии, в его великих делах, надо читать Ленина, его статьи, книги и речи, в них он отражен полностью… Его образ живет в его творениях». Обогащая сознание молодых людей, Ленинские чтения увлекают их коммунистической целеустремленностью, логикой убеждения, меткостью и отточенностью его мысли, пробуждают у них глубокую внутреннюю потребность сверять жизнь по Ленину, равняться на него, советоваться с ним.

Диспуты

Этот метод формирования суждений, оценок, убеждений основан на давно открытой закономерности: знания, добытые в ходе столкновения мнений, различных точек зрения, всегда отличаются высокой мерой обобщенности, стойкости и гибкости. Диспут как нельзя лучше соответствует возрастным особенностям старшеклассника, формирующаяся личность которого характеризуется страстным поиском смысла жизни, стремлением ничего не принимать на веру, желанием сравнивать факты, чтобы уяснить истину.

Диспут не требует определенных и окончательных решений. Он дает школьникам возможность анализировать понятия и доводы, защищать свои взгляды, убеждать в них других людей. Для участия в диспуте мало высказать свою точку зрения, надо обнаружить сильные и слабые стороны противоположного суждения, подобрать доказательства, опровергающие ошибочность одной и подтверждающие достоверность другой точки зрения. Диспут учит мужеству отказаться от ложной точки зрения во имя истины.

В педагогическом плане крайне важно, чтобы вопросы, на меченные к обсуждению, содержали жизненно значимую для школьников проблему, по-настоящему волновали их, звали к от крытому, искреннему разговору. Тему диспута могут подсказать сами ученики. Почему поведение не всегда совпадает с требованиями жизни? Откуда берутся равнодушные? Как понимать слова Л.Н. Толстого «Спокойствие – душевная подлость»? Как стать кузнецом своего счастья? Эти и многие другие вопросы вполне могут стать предметом дискуссии, свободного и непринужденного обмена мнениями.

Диспут требует тщательной подготовки как самого воспитателя, так и учащихся. Вопросы, вынесенные на обсуждение, готовятся заранее, причем полезно привлечь самих школьников к их разработке и составлению. По совету А С Макаренко, учителю на диспуте надо уметь сказать так, чтобы воспитанники почувствовали в его слове его волю, культуру, личность Настоящий педагог не торопится отвергать ошибочные суждения, не позволит себе грубо вмешиваться в спор, безапелляционно навязывать свою точку зрения. Он должен быть деликатным и терпеливым, страстным и гневным, невозмутимым и ироничным. Такая манера поведения никого не обижает и не унижает, не отбивает у школьников желания участвовать в полемике и откровенно высказывать свои взгляды. Руководителю диспута решительно не подходит фигура умолчания и запрета Советское воспитание – воспитание правдой. Всякая недоговоренность оставляет возможность для домыслов, искаженных догадок, неправильных толкований.

Назначение диспутов – создать ориентировочную основу для творческих исканий и самостоятельных решений.

Метод примера

Формирующееся сознание школьника постоянно ищет опору в реально действующих, живых, конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые им коммунистические идеи и идеалы. Этому поиску активно содействует явление подражательности, которая служит психологической основой примера как метода воспитания. Подражание не есть слепое копирование: оно формирует у детей действия нового типа, как совпадающие в общих чертах с идеалом, так и оригинальные действия, сходные по ведущей идее примера. Путем подражания у молодого человека формируются социально-нравственные цели личного поведения, общественно сложившиеся способы деятельности.

Характер подражательной деятельности изменяется с возрастом и в связи с расширением социального опыта школьника, в зависимости от его интеллектуального и нравственного развития. Младший школьник обычно выбирает себе для подражания готовые образцы, воздействующие на него внешним примером. Подражание у подростков сопровождается более или менее самостоятельными суждениями, носит избирательный характер. В юности подражание существенно перестраивается. Оно становится более сознательным и критичным, опирается на активную внутреннюю переработку воспринимаемых образцов, связано с возрастанием роли идейно-нравственных и гражданских мотивов.

В механизме подражания можно выделить по крайней мере три этапа.

На первом этапе в результате восприятия конкретного действия другого лица у школьника появляется субъективный образ этого действия, желание поступать так же.

Однако связь между примером для подражания и последующими действиями здесь может и не возникнуть. Эта связь образуется на втором этапе.

На третьем этапе происходит синтез подражательных и самостоятельных действий, на который активно влияют жизненные и специально созданные воспитывающие ситуации.

Таким образом, подражательность и основанный на ней пример могут и должны найти достойное применение в воспитательном процессе. На это обращал внимание еще К.Д. Ушинский. Он подчеркивал, что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности, что на воспитание личности можно воздействовать только личностью.

Примеры, доступные для подражания, окружают ребенка и дома, и в школе. Примером могут быть старшие братья и сестры, отец и мать, дедушка и бабушка. Ими могут стать и лучшие учащиеся. Здесь следует помнить рекомендации Н.К. Крупской, которая предостерегала, чтобы использование положительного примера в воспитании не противопоставляло лучшие образцы поведения отдельных школьников всему коллективу, не сводилось к постоянным рассказам «о добродетельных мальчиках и девочках», о «примерных пионерах». Подобная назидательность воздвигает барьер между лучшими и худшими, часто вредит тем школьникам, которых выдвигают в качестве образца для подражания.

Огромное воспитательное воздействие на учащихся оказывают литературные герои, пример наших выдающихся современников – героев революции, труда, войны, космоса, деятелей науки и культуры.

Но особенно притягательной силой обладает подвиг жизни и деятельности В.И. Ленина, воплотившего в себе лучшие человеческие качества. Правильно организовать работу по воспитанию школьников на ленинском примере помогают советы Н.К. Крупской. В частности, она отмечала, что даже в младших классах школы нельзя ограничиваться только рассказами о детстве Володи Ульянова, изображать и представлять его этаким пай-мальчиком. Перед школьниками должен во весь свой гигантский рост предстать образ бесстрашного борца, несгибаемого революционера, гениального мыслителя и творца.

В советской школе сложилась стройная система воспитания учащихся на примере жизни и деятельности В.И. Ленина. Среди основных направлений этой работы получили развитие Ленинские уроки, Ленинские чтения, Ленинские зачеты, участие во Всесоюзном походе по ленинским местам, во Всесоюзной пионерской экспедиции «Заветам Ленина верны», создание ленинских уголков, комнат и школьных музеев, слеты трех поколений ленинцев, встречи с людьми, видевшими В.И. Ленина, награжденными орденом Ленина, сбор материалов по истории заводов, колхозов, совхозов и учреждений, носящих имя В.И. Ленина, просмотр и обсуждение кинофильмов и спектаклей о В.И. Ленине и т.п. Опыт показывает, что пример жизни и деятельности В.И. Ленина обогащает идейную жизнь учащихся, развивает у них внутреннюю готовность к морально-политическому воспитанию и самовоспитанию.

В глазах школьников только тот поступок заслуживает подражания, который совершен авторитетным и уважаемым человеком. Это в полной мере относится и к учителю. Учитель всем своим поведением во всех своих поступках и действиях должен служить для учащихся примером, быть образцом высокой нравственности, идейной убежденности, культуры, принципиальности и широкой эрудиции.

Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения

Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения направлены на отработку привычек поведения, которые должны стать нормой для личности воспитанника. Они воздействуют на предметно-практическую сферу и направлены на развитие у детей качеств, помогающих человеку реализовать себя и как существо сугубо общественное, и как неповторимую индивидуальность. К таким методам относятся упражнения, приучение, требование, поручение и создание воспитывающих ситуаций.

Упражнение – метод воспитания, предполагающий многократное выполнение требуемых действий, доведение их до автоматизма. Результатом упражнений выступают устойчивые качества личности – навыки и привычки. Для их успешного формирования упражняться надо начинать как можно раньше, поскольку, чем моложе личность, тем быстрее укореняются в ней привычки. Человек со сформированными привычками проявляет устойчивые качества во всех противоречивых жизненных ситуациях: умело управляет своими чувствами, тормозит свои желания, если они мешают выполнять определенные обязанности, контролирует свои действия, правильно оценивает их, учитывая позицию других людей. К качествам, основанным на сформированных воспитанием привычках, можно отнести выдержку, навыки самоконтроля, организованность, дисциплину, культуру общения.

Приучение – метод воспитания, представляющий собой интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют, когда необходимо сформировать требуемое качество быстро и на высоком уровне. Нередко приучение сопровождается болезненными процессами, вызывает недовольство воспитанника. Использование приучения в гуманистических системах воспитания обосновывается тем, что некоторое насилие, неизбежно в нем присутствующее, направлено на благо самого человека и это единственное насилие, которое может быть оправданно. Гуманистическая педагогика выступает против жесткого приучения, противоречащего правам человека и напоминающего дрессировку, и требует по возможности смягчения этого метода и использования его в комплексе с другими, прежде всего игровыми.

Условия эффективности приучения состоят в следующем:

а) выполняемое действие должно быть полезным и понятным для воспитанника;

б) действия должны выполняться на основе привлекательного для ребенка образца;

в) для выполнения действия должны быть созданы благоприятные условия;

г) действия должны выполняться систематически, контролироваться и поощряться взрослыми, поддерживаться сверстниками;

д) по мере взросления действие должно выполняться на основе ясно осознаваемого нравственного требования.

Требование – метод воспитания, с помощью которого норма поведения, выражаясь в личных отношениях, вызывает, стимулирует или тормозит определенную деятельность воспитанника и проявление у него тех или иных качеств.

Требования вызывают положительную, отрицательную или нейтральную (безразличную) реакцию воспитанников. В связи с этим выделяются позитивные и негативные требования. Прямые приказания большей частью негативны. К негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. По способу предъявления различают непосредственное и опосредованное требование. Требование, с помощью которого воспитатель сам добивается от воспитанника нужного поведения, называется непосредственным. Требования воспитанников друг к другу, «организованные» воспитателем, следует рассматривать как опосредованные требования.

По форме предъявления различаются прямые и косвенные требования.

Для прямого требования характерны императивность, определенность, конкретность, точность, понятные воспитанникам формулировки, не допускающие двух разных толкований. Предъявляется прямое требование в решительном тоне, причем при этом возможна целая гамма оттенков, которые выражаются интонацией, силой голоса, мимикой.

Косвенное требование отличается от прямого тем, что стимулом действия становится уже само требование, а вызванные им психологические факторы: переживания, интересы, стремления воспитанников. Выделяют различные виды косвенного требования.

• Требование-совет. Это апелляция к сознанию воспитанника, убеждение его в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых педагогом действий. Совет будет принят, если воспитанник видит в своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и мнением которого он дорожит.

• Требование-игра. Опытные педагоги используют присущее детям стремление к игре для предъявления требований. Игры доставляют детям удовольствие, а вместе с ними незаметно выполняются и требования. Это наиболее гуманная и эффективная форма предъявления требования, предполагающая, однако, высокий уровень профессионального мастерства.

• Требование доверием употребляется, когда между воспитанниками и педагогами складываются дружеские отношения. В этом случае доверие проявляется как естественное отношение уважающих друг друга сторон.

• Требование-просьба. В хорошо организованном коллективе просьба становится одним из наиболее употребляемых средств воздействия. Она основывается на возникновении товарищеских отношений между педагогами и воспитанниками. Сама просьба – форма проявления сотрудничества, взаимного доверия и уважения.

• Требование-намек успешно применяется опытными педагогами в работе со старшеклассниками и в ряде случаев превосходит по эффективности прямое требование.

• Требование-одобрение. Вовремя высказанное педагогом, оно действует как сильный стимул. В практике мастеров педагогического труда одобрение принимает различные, но всегда целесообразные формы.

Поручение – метод воспитания, развивающий необходимые качества, приучающий к положительным поступкам. В зависимости от педагогической цели, содержания и характера поручения бывают индивидуальными, групповыми и коллективными, постоянными и временными. Любое поручение имеет две стороны: меру полномочия (тебе доверили, тебя попросили, кроме тебя этого никто не сможет сделать, от тебя зависит успех общего дела и т. д.) и меру ответственности (от тебя требуется усилие воли, необходимо довести порученное дело до конца и т. д.). Если какая-либо из этих сторон организована (мотивирована) слабо, то поручение не будет выполнено или не даст нужного воспитательного эффекта.

Создание воспитывающих ситуаций – метод воспитания, предполагающий организацию деятельности и поведения воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающими называются ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед необходимостью решить какую-либо проблему – это может быть проблема нравственного выбора, выбора способа организации деятельности, социальной роли и др. Воспитатель умышленно создает лишь условия для возникновения ситуации. Когда в этой ситуации перед ребенком встает проблема и существуют условия для самостоятельного ее решения, создается возможность социальной пробы как метода самовоспитания. Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. Включение в воспитывающую ситуацию формирует у детей определенную социальную позицию и социальную ответственность, которые и являются основой их дальнейшего вхождения в социальную среду.

Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения школьников

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. С мотивацией деятельности теснейшим образом связано ее стимулирование. Стимулировать – значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, чувству и действию. В целях подкрепления и усиления воздействия на личность школьника тех или иных факторов применяются различные методы стимулирования.

Соревнование в педагогическом процессе строится учителем с учетом того несомненного социально-психологического факта, что детям и подросткам в высшей степени свойственно стремление к здоровому соперничеству, приоритету, первенству, самоутверждению. Вовлечение учащихся в борьбу за достижение наилучших результатов в учебе, труде, спортивных соревнованиях поднимает отстающих на уровень передовых, стимулирует развитие творческой активности, инициативы, ответственности и коллективизма. Данный метод позволяет внести эмоциональный настрой в деятельность воспитанников, увлечь идеей соревнования, проявить свои способности. Соревнование помогает учителю-воспитателю увидеть и оценить возможности каждого ребенка, наметить посильную перспективу и продвижение вперед, воспитывать волю и характер.

В настоящее время соревнование по конкретным показателям успеваемости учащихся не проводится и не должно проводиться. Однако полностью исключить соревнование из наиболее важной области жизни и деятельности школьников было бы неправильно. Опыт лучших школ показывает, что использование соревнования в учебной работе оказывается возможным и приносит очевидную пользу, если оно ведется за добросовестное отношение к учению. В условия соревнования младших школьников, например, вносятся такие обязательства: всегда выполнять домашние задания, работать прилежно, не иметь замечаний на уроке, иметь опрятные тетради, строго выполнять школьный и домашний режим дня, читать дополнительную литературу. Эти показатели характеризуют отношение ученика к учению.

Соревнование может быть коллективным и индивидуальным, рассчитанным на длительный срок и эпизодическим. В процессе его организации и проведения необходимо соблюдать традиционные принципы: гласность, конкретность показателей, сравнимость результатов, возможность практического использования передового опыта.

Поощрение – это способ выражения положительной оценки поведения и деятельности отдельного учащегося или коллектива. Его стимулирующая роль определяется тем, что в нем содержится признание того образа действия, который избран и проводится учеником в жизнь. Переживая чувство удовлетворения, школьник испытывает подъем бодрости и энергии, уверенность в собственных силах и дальнейшем движении вперед.

Нельзя полагать, что одобрение и поощрение полезны всегда и везде. Воспитательное значение поощрения возрастает, если оно заключает в себе оценку не только результата, но и мотива, и способов деятельности. Надо приучать детей ценить более всего сам факт одобрения, а не его престижный вес. Плохо, если ученик ждет награды за малейший успех. Поощрение особенно необходимо детям несмелым, неуверенным. К поощрениям чаще всего приходится прибегать в работе с младшими школьниками и подростками, которые особенно чувствительны к оценке их поступков и поведения в целом. Но лучше, если это будут коллективные поощрения. Учителю необходимо заботиться о том, чтобы не появлялись ученики, захваленные или обойденные общественным вниманием. Сила воспитательного влияния поощрения зависит от того, насколько оно объективно и находит поддержку в общественном мнении коллектива.

В качестве поощрений в педагогическом процессе используются одобрение, похвала, благодарность, поручение почетных обязанностей, награда. Каждый из этих видов поощрения применяется в разнообразных формах в зависимости от складывающейся педагогической ситуации (возраст, индивидуальные особенности воспитанника, значимость достижения в деятельности, положение в коллективе и др.). Так, одобрение может быть выражено взглядом, жестом, прикосновением, словом и др.; благодарность объявляется устно, в благодарственном письме и в приказе. Неоднозначно отношение к различным видам наград, особенно материальным. Долгое время в нашей отечественной педагогике преобладало отрицательное отношение к использованию материальных поощрений в воспитании. Оно не лишено оснований, так как попытки оценки нравственных поступков с помощью материальных стимулов (денег, вещей) никогда еще не приводили к успеху в воспитании, но лишь способствовали деформации представлений о нравственности.

В то же время достойная оплата приложенных усилий, труда воспитанника способствует правильному формированию его самосознания. Однако происходит это только в случае понимания им действительного соотношения между мерой труда и вознаграждением, что возможно лишь при определенном уровне сознания. Поэтому в воспитании детей, особенно младшего школьного возраста, нужно ориентироваться на применение почти исключительно моральных поощрений. По мере взросления ребенка роль материальных стимулов возрастает, но они должны выступать в качестве естественной оплаты труда, но не проявленных нравственных добродетелей.

В качестве основных требований к использованию поощрения в воспитании можно сформулировать следующие:

– поощрять следует за действительные успехи (правда, следует понимать, что эти действительные успехи выражаются для воспитанника не всегда в регистрируемом повышении уровня воспитанности, но и в изменении мотива, в затраченных усилиях и др.);

– поощрение должно быть применено своевременно;

– воспитанник должен понимать и принимать поощрение как стимулирование его дальнейшей деятельности;

– поощрение должно находить поддержку коллектива, ближайшего окружения;

– нужно учитывать возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, особенности их положения в коллективе, специфику взаимоотношений с воспитателем;

– не следует поощрять часто одних и тех же.

Наказание – это торможение и коррекция неправильного, противоречащего нормам поведения воспитанников с помощью отрицательной оценки их действий. Наказание дает ребенку ясно понять, где и в чем он ошибся, вызывает у него неприятные переживания, чувство неудовлетворенности, дискомфорта, стыда. Это состояние порождает у школьника потребность изменять свое поведение. Но наказание ни в коем случае не должно причинять ребенку страдания – ни физического, ни морального. Наказание не должно унижать личность, недопустимо применение физических наказаний. В наказании нет подавленности, а есть переживание отчужденности от коллектива, хотя бы временного и небольшого.

В воспитании школьников применяются такие виды наказаний, как порицание, замечание учителя, предложение встать у парты, вызов для внушения на педагогический совет, выговор в приказе по школе, перевод в параллельный класс или в другую школу. Может применяться и такая форма наказания, как изменение отношения к воспитаннику со стороны учителя или классного коллектива.

Умелое применение наказаний требует от учителя педагогического такта и определенного мастерства. Несправедливые наказания учителя могут создать конфликтную ситуацию во взаимоотношениях с учеником, привести к тому, что ребенок потеряет веру в свои силы. При наказаниях особо важно учителю добиваться того, чтобы ученик понял, за что его наказали, за какие проступки. Ведь в целом ребенок как личность не может быть плохим, а плох его конкретный поступок. Всякое наказание должно сопровождаться анализом причин и условий, породивших тот или иной проступок. В тех случаях, когда ученик нарушил правила поведения необдуманно, случайно, можно ограничиться беседой или простым упреком. Наказание приносит успех, когда оно согласуется с общественным мнением коллектива. Педагог поступает неправильно, если будет наказывать по подозрению. По возможности надо избегать коллективных наказаний, поскольку они могут привести к объединению учащихся, нарушающих общественный порядок и дисциплину. Нельзя злоупотреблять наказаниями. Гораздо сильнее действуют взыскания неожиданные, непривычные.

Применение порицаний и наказаний в любой форме в целях стимулирования и мотивации учения является исключением и может быть оправдано лишь в исключительных ситуациях.