18

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Косторнянская основная общеобразовательная школа»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 года в творчестве Михаила Юрьевича

Лермонтова (исследовательская работа, посвящённая анализу жизни и творчества великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, связанному с темой Отечественной войны 1812 года)

Четверикова Екатерина Сергеевна , 7 класс

Руководитель: Кучер Екатерина Павловна,

учитель русского языка и литературы

2017

Оглавление

1. Введение стр. 3

1) Постановка темы исследования………………… стр.3

2) Цели и задачи стр. 4

2. Основная часть стр. 6

1) М.Ю. Лермонтов, его род, родословие ……………… стр.6

2) Значение войны 1812 года в формировании

мировоззрения поэта …………………………………… ….стр.8

3) Художественная литература о войне 1812 года…………стр.10

4) Источники баллады «Бородино»……………………… стр.12

5) Новизна баллады Лермонтова ………………………… стр.14

6) Влияние лермонтовского «Бородино» на

русскую литературу стр.17

3. Заключение ……………………………………………… стр.18

4.Список использованных источников и литература………………………………………………… стр.19

5. Приложения стр. 21

Введение

Что такое для нас Лермонтов? Пожалуй, сразу и не объяснишь то ощущение гордости, которое охватывает нас, едва бросишь взгляд на выразительное лицо с задумчивыми тёмными глазами, властно вбирающими в себя одновременно порыв мятежной бури, демонический дух отрицанья, проникновенно нежную любовь к просёлочным дорогам «дымку спаленной жнивы». Это Лермонтов! Это наш Лермонтов!

Жизнь Лермонтова похожа на легенду. Все необыкновенно в этой короткой, стремительной, вдохновенной и блистательной жизни. Неполных 27 лет – это трагически мало даже для гения. Но идут годы, десятилетия, столетия, а мы, каждый раз читая или перечитывая великого поэта, ощущаем почти физически веяние этого неукротимого и мятежного духа, чувствуем, как обжигает нас палящий жар его сердца.

«Источник страсти есть во мне// Великий и чудесный..», - писал в 1830 году 16-летний Лермонтов. Шедевры Лермонтова составлены из простейших слов, но это чародейная простота. «По синим волнам океана...» Однако в черновиках за одной удавшейся строкой стоят до десяти и более зачеркнутых. Окончательные варианты настолько совершенны, что кажутся единственно возможными. Но это ощущение обманчиво, как обманчив взгляд на камни на дне глубокой прозрачной реки. Кажется, вот они, а между тем глубина чудовищна.

Мне интересна судьба поэта, интересно его творчество. В своей работе я попытаюсь лучше узнать и понять интересные для меня и не только для меня, а и для моих ровесников, факты биографии великого русского поэта Лермонтова, объяснить с их помощью интерес поэта к теме Отечественной войны 1812 года.

Война 1812 года занимает особое место в русской истории. Она стала подлинно народной, Отечественной. Победа 1812 года вызвала порыв справедливой гордости, справедливой уверенности в себе, потрясла сердца, вызвала лихорадочное возбуждение во всем российском обществе. Событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей истории. Не раз поднимался русский народ на защиту своей земли от захватчиков, приходивших и с запада, и с востока. Но никогда прежде угроза порабощения не порождала такого сплочения сил, такого духовного пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона. Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц истории нашей Родины. Победа русского народа над завоевателем, который считался величайшим военным гением мира и к моменту нападения на Россию был увенчан ореолом всемогущества и непобедимости, поразила воображение современников и поныне волнует потомков.

Поэтому гроза 1812 года вновь и вновь привлекает к себе внимание исследователей, оставаясь в числе вечных тем исторической науки.

Многие писатели были не только свидетелями, но и прямыми участниками военных событий – В.А. Жуковский, Ф.Н. Глинка, П.А. Вяземский, В.Ф. Раевский, К.Н. Батюшков, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов и многие другие. В своей работе я хочу рассказать о произведениях М.Ю. Лермонтова, который не был участником событий, но это не помешало ему ярко и красочно описать события этой войны.

Актуальность исследования:

Эта тема актуальна, потому что соединяет в себе два события в жизни России: подъем национального духа народа в Отечественную войну 1812 года и проявление этого подъема в литературном творчестве, где наиболее ярким и талантливым выразителем национально-освободительной идеи войны стало творчество Лермонтова. Исследуя жизнь и творчество великого поэта, мы приобщаемся к Истине, приобретаем Знания.

Цель исследования: познакомиться с историей Бородинского сражения, с историей написания стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». Выявить особенности изображения войны поэтом; уяснить отношения М. Ю. Лермонтова к национально-освободительной войне; осознавать преемственность поколений, любовь Лермонтова к Отечеству и родному краю.

Задачи:

1. Проследить связь между биографией поэта и событиями войны 1812 года.

2. Изучить произведения М.Ю. Лермонтова, отражающие отношение поэта к интересующим нас историческим событиям, сопоставить их с произведениями поэтов-современников на тему Отечественной войны 1812 гола.

3. Проанализировать ключевые образы лирики М.Ю. Лермонтова по заданной тематике.

4. Систематизировать результаты и создать презентацию.

Гипотеза исследования

В стихотворении «Бородино» М.Ю. Лермонтов впервые в русской литературе сделал героем и двигателем истории, вершителем судеб России простого человека, показал правду войны глазами этого человека. Стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтова - истинно народное произведение.

Методы исследования:

Для проведения исследовательской методики проводилась работа со справочной и художественной литературой; привлекался иллюстративный материал по теме; продумывалось оформление исследовательской работы.

Практическая значимость: Возможность применения исследовательской работы для повышения образовательного уровня учащихся, использование ссылок для нахождения исторических документов, хроник, таблиц, карт и прочего справочного материала для углублённого изучения истории России.

Краткий обзор используемой литературы и источников

Существует много художественной и исторической литературы, исследующей материалы по данной теме: воспоминания участников битвы, рассказы, посвящённые Бородинскому сражению и героям этого сражения. В результате прочитанной литературы были отобраны наиболее интересные и понятные нам произведения. В работе использовались материалы из книг известных писателей и литературоведов, посвященные жизни и творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова. Это книга Ираклия Андроникова «Лермонтов. Исследования и находки» (изучению биографии и творчеству Лермонтова исследователь посвятил всю жизнь). Это исследования о Лермонтове философа и поэта Дмитрия Мережковского. Роман в документах и письмах, Аллы Марченко, известного критика и исследователя русской поэзии, посвященный личности М.Ю. Лермонтова. В ее книге события жизни поэта даются через призму его творческих исканий, творческого возмужания; духовный облик Лермонтова раскрывается во всем величии и обаянии. Книга Ломунова К.Н. « Михаил Юрьевич Лермонтов. Очерк жизни и творчества», основанная на воспоминаниях современников Лермонтова, письмах и документальных материалах. Художественное исследование детства поэта представлено в книге Татьяны Толстой «Детство Лермонтова». В книге Д.Я. Максимова «Поэзия Лермонтова» дается обобщенная характеристика художественной системы и творческого пути поэта. В работе использовались также материалы из энциклопедии для детей издательства «Аванта».

Читая и изучая эти материалы, можно увидеть общее и различное Общим являются факты биографии Лермонтова, различным – степень проникновения исследователя-писателя в мир души поэта. Личность Лермонтова, русского национального гения, сложна и противоречива, стих, введенный им в русскую поэзию, отмечен небывалой энергией мысли и мелодичностью. Многие произведения Лермонтова пронизаны гражданским пафосом, патриотическим чувством, среди них и стихотворения, посвященные Отечественной войне 1812 года.

В процессе работы были изучены материалы о жизни Лермонтова, прослежена связь между биографией поэта и событиями войны 1812 года.

Изучены произведения М.Ю. Лермонтова, отражающие отношение поэта к событиям Отечественной войны 1812 года.

Основная часть

Глава первая. М.Ю. Лермонтов, его род. Родословие.

Во все времена года: весной и летом, осенью и зимой, в любую погоду приезжают люди в Тарханы, где прошла большая часть жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Здесь, в комнатах бабушкиного дома, кажется, притаился 19 век со своей размеренной неторопливой жизнью; всё так же, как при жизни темноглазого Мишеля, на ветхом рояле лежит, скрывая печальные думы, платок матери поэта.

Тарханы, заповедный уголок Пензенской области,- одна из столиц на «литературной карте» страны. Здесь прошли 12 лет жизни М.Ю. Лермонтова. Приезжал он сюда летом 1828 года и зимой 1835/1836 года. Тарханы были приобретены за два десятилетия до рождения Лермонтова его дедом и бабушкой - Михаилом Васильевичем и Елизаветой Алексеевной Приложение 3 Арсеньевыми. Мария Михайловна, мать поэта, скончалась в возрасте 22 лет и была похоронена в Тарханах. После смерти Марии Михайловны старый дом был продан бабушкой на слом, а на его месте в память дочери сооружена каменная церковь Марии Египетской.

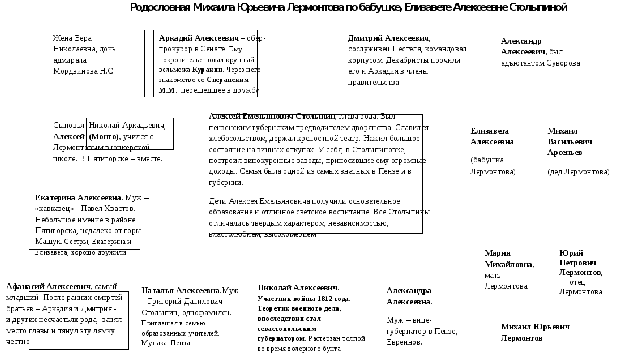

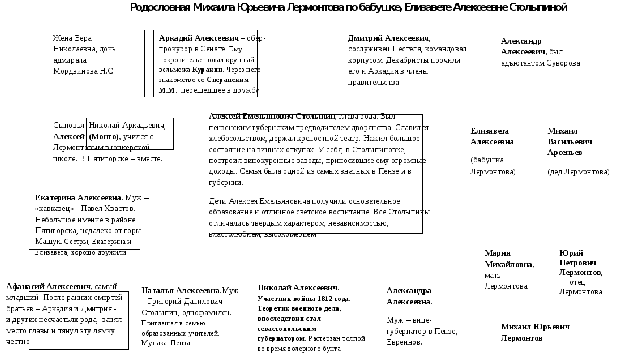

По матери Лермонтов принадлежал к роду Столыпиных. Происходили пензенские Столыпины из бедных муромских дворян (две крохотные деревеньки, 20 душ крепостных). Это уже потом муромские Столыпины в гору пошли: послепетровской России нужны были молодцы, годные ко всякому полезному делу. Столыпины служили в армии, были воинами, о силе и росте братьев ходили легенды. Гренадерский рост был не единственной фамильной Столыпинской чертой переходящей из колена в колено. Столь же неуклонным постоянством наследовался в этом прочном роду и ещё один признак – «умный ум». Это были люди надёжные, твёрдые, слова не расходились с делом, поступки - с рассуждениями. Многими чертами своей личности - редкая проницательность в соединении с неутомимой наблюдательностью, умение сосредоточится на «единой мысли», постоянство воли и потребность действовать - Лермонтов обязан своим предкам по столыпинской линии Приложение 8

По отцу Лермонтов может считать основателем рода предка Георга Лерманта. В 17 веке ему за ревностную военную службу были пожалованы русским царём обширные земельные угодья. Но с увеличением числа потомков Георга Лерманта имение дробилось, и в конце 18 века его род ослабел. В1791 году Пётр Юрьевич Лермонтов (дед поэта) продал родовое Измайлово в костромской губернии и купил деревушку Кропотово в Тульской губернии. Дед рано оставил военную службу, занялся хозяйством. Но кропотовское имение не оправдало его надежд. Семья Петра Юрьевича и Анны Васильевны была большая: сын Юрий, дочери - Авдотья, Наталья, Елена, Александра и

Екатерина. Расходы были большие, и эта ветвь рода Лермонтовых, как и прочие, постепенно обеднела.

Юрий Петрович, отец поэта, по родовой традиции выбрал военное поприще. Учился в Петербурге, в первом кадетском корпусе, получил офицерский чин. Военная карьера оборвалась в самом начале. Оставив службу в 24 года, он поселился в Кропотове и занялся хозяйством, женился. После смерти жены в 1817 году он остался в своём Кропотове с матерью и тремя незамужними сёстрами.

В имение своих предков, в Кропотово, М.Ю. Лермонтов в первый раз приехал 1825 году . Из рассказов отца и тёток мальчик Лермонтов мог узнать прошлое когда-то знатного и богатого рода, увидеть портреты своих предков: прадеда Юрия Петровича и деда Петра Юрьевича. В Кропотове Михаил Юрьевич увидел портреты отца и матери.Приложения 2, 4 Он рано лишился матери и помнил её очень смутно. С тем большим вниманием относился он ко всему, что напоминало о ней. С любовью он вглядывался в черты дорогого лица. Ему приятно было то, что и отец дорожит её памятью и бережно хранит не только портрет, но и альбом в красном сафьяновом переплёте.

Отца Лермонтов любил. С сыном Юрий Петрович виделся в Кропотове в 1827г., а также в Москве. Переписка Лермонтова с отцом не сохранилась. Известно завещание Юрия Петровича, в котором он впервые отметил поэтический талант сына: «... ты одарен способностями ума, - не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь дать отчет Бory! .. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце ...».

Отец угадал гениальность сына. Страшит сила этой немыслимой гениальности, и столь небывало краткий век жизни гения. Давление Лермонтова на русскую поэзию- тема необъятная… А начинал Лермонтов старательным учеником, переписывал и переделывал чужие поэмы, подражал – учился!

В 1837 году во втором номере журнала «Современник» было опубликовано стихотворение под названием «Бородино», в конце которого стояло «Л-въ». Первоначально цензура не хотела разрешать публикацию стихотворения. Ведь М.Ю. Лермонтов был в списках неблагонадёжных. Но как хороши были стихи! Не напечатать их было невозможно. И только лишь благодаря В.А. Жуковскому, который через графа С. Уварова склонил цензуру напечатать произведение, мы можем соприкоснуться с великим творением М.Ю. Лермонтова.

Глава вторая. Значение войны 1812 года в формировании мировоззрения поэта.

Говоря об отношении Лермонтова к Отечественной войне, мы всегда будем отдавать предпочтение «Бородину» перед другими произведениями, потому что не найти у него другого, в котором с такою великой силой и простотой, так обширно была бы выражена любовь к 1812 году, к России, к победе. Сколько ни читаешь «Бородино», каждый раз находишь в нем все новые, не замеченные прежде достоинства. И видишь, как выразилось в нем время, о котором идет рассказ, и напряженный интерес к этой великой эпохе.

Для поколения Лермонтова, вышедшего из младенческих пеленок уже после войны, Бородинское сражение, пожар Москвы, Березина, взятие Парижа были «колыбельной песнью, детскими сказками». Людей этого поколения воспитал 1812 год – он определил их понятия, внушил веру в моральную силу народа.

Нет! Поколение Лермонтова не видело войны. Но Отечественная война 1812 года реальнее реального представала перед ними в рассказах старших. Воображая события великой войны, молодые заново переживали ее. В стихотворении Лермонтова исторически точно и достоверно решительно все!

О Бородинском сражении Лермонтов писал не впервые. Лучшие, наиболее удавшиеся строки он, как известно, перенес в «Бородино» из другого своего стихотворения – «Поле Бородина», которое написал еще в 1830 году. «Поле Бородина» написано 16 - летним Лермонтовым. В 7-9 лет он играл в войну с крестьянскими ребятами, и всегда был командиром, и во взрослой жизни судьба распорядилась так, что ему пришлось носить военный мундир. «Поле Бородина» еще во много подражательное стихотворение, но интересно, что оно написано не в духе высокопарном, а в новой традиции, основоположником которой был Денис Давыдов. Лермонтов знал военные песни Давыдова и даже мог быть знаком с поэтом – воином.

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый

Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,

И шум оружия, и сечи, и борьбу!

О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,

Вождь гомерический, Багратион великий!

Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!

Ермолов! я лечу — веди меня, я твой..1

В элегии Дениса Давыдова «Бородинское поле», 1829 год, названы герои Бородина, защитники Отечества, чьи подвиги знала вся Россия. Три двоюродных деда Лермонтова по линии бабушки участвовали в войне 1812 года и пришли с боевыми наградами – Николай Алексеевич, Афанасий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич. Дмитрию Столыпину в 1812 году было двадцать семь лет, Афанасию – двадцать четыре года. Николаю -31 год…

Стихотворение юного Лермонтова «Поле Бородина» продолжало традицию сниженного изображения военной жизни и жарких сражений, созданную Денисом Давыдовым.

Предметом стихов Давыдова стала будничная жизнь обыкновенного человека. Многое в застольных и военных песнях, которые печатались в песенниках, было для Давыдова близким - интерес не к батальной стороне войны, а к ее быту, не изображение героев и царей, а раскрытие чувств реального русского воина-офицера, его готовности искать славы на поле боя и веселья с друзьями после сражения:

«Его любовь — кpовавый бой, Родня — донцы, дpуг — конь надежный».

Рассказ о Бородинском сражении в стихотворении «Поле Бородина» у Лермонтова ведет его участник, готовый постоять и умереть за родину. В стихотворении воссоздается бытовая атмосфера в канун битвы:

Всю ночь у пушек пролежали

Мы без палаток, без огней,

Штыки вострили да шептали

Молитву родины своей.

Шумела буря до рассвета…

2

Пробили зорю барабаны…

..И вождь сказал перед полками:

«Ребята, не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвой,

Как наши братья умирали»

И мы погибнуть обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в бородинский бой...

«Противник отступил», на поле спустилась ночь, смертельно уставшие бойцы заснули: «И крепко, крепко наши спали», заснул и рассказчик, «На труп застывший, как на ложе, ...голову склонил». В лермонтовском стихотворении нет Давыдовской удали, но война также показана как обыкновенное дело солдат и офицеров, как тяжелая работа на поле боя, когда исполнение долга обрушивает на каждого беспримерные испытания, преодоление которых связано с ранениями, часто смертельными. Однако книжная, условная лексика помешали поэту сделать образ рассказчика в стихотворении живым и достоверным. «Поле Бородина» — своеобразный набросок, эскиз к известному творению «Бородино», которое появилось шестью годами позднее. Перенеся в последнее наиболее удачные фрагменты раннего варианта, поэт поступил подобно художнику, отрабатывающему детали большого полотна на отдельных набросках.

В обоих стихотворениях роль повествователя отведена лирическому персонажу-очевидцу сражения. Образ рассказчика, яркий и самобытный в «Бородино», в ранней версии лишен оригинальных черт. Остается неизвестным и звание, и род войск, к которому относится воин: солдат или офицер, пехотинец или артиллерист.

Глава третья. Художественная литература о войне 1812 года.

«Поле Бородина», как и все ранние стихотворения, Лермонтов не напечатал. К теме Отечественной войны, к сражению под Москвой Лермонтов вернулся в 1836 году, написав стихотворение «Бородино». Это было программно новое произведение, которое явилось этапным в дальнейшем развитии творчества поэта. За прошедшие после этого годы произошло становление личности поэта, сформировалось его мировоззрение, сложился собственный поэтический язык, возник его неповторимый стиль. В отличие от более раннего произведения «Бородино» звучит реалистичнее, лишено излишних «красивостей», имеет четкую структуру и написано более живым языком. Важно отметить, что М. Ю. Лермонтов был в то время уже профессиональным военным и армейский быт знал не понаслышке. Приложение 1 Одаренный необыкновенной силой воображения, Лермонтов как бы сам становится очевидцем событий, поэтому, вооружившись обширными сведениями трехлетней военной службой, в 1837 году, переработав свой юношеский набросок "Поле Бородина" в замечательное стихотворение "Бородино", Лермонтов создает произведение, ставшее лучшим во всей русской литературе произведением об этом великом сражении.

Литературный критик В. Г. Белинский писал: "Это стихотворение отличается простотою, безыскусственностью, в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в тоже время благороден, силен и полон поэзии"2. Стихотворение «Бородино» » Михаил Юрьевич Лермонтов написал, по-видимому, в конце 1836 или в самом начале 1837 г. и отнес его для публикации в литературный журнал «Современник», издателем которого был сам Александр Сергеевич Пушкин. Это было первое произведение, собственноручно отданное Лермонтовым на суд взыскательной публики.

Личности великих полководцев – Наполеона, Барклая – де - Толли привлекали внимание молодого Лермонтова. Лермонтову, конечно же, были известны и баллады Вальтера Скотта, Байрона о сражениях народов с наполеоновской армией за свое освобождение. Скотт написал поэму «Поле Ватерлоо» после посещения места битвы при Ватерлоо, происшедшей 18 июня 1815 г., по свежим следам великой битвы, разыгравшейся здесь. Скотт пытался дать исторически осмысленную картину события, и стоя в размышлении над полем битвы, обвиняет Наполеона, погубившего властолюбием себя и страну: «И, не привыкший уступать, Опять вздымает и опять Кровавый вал атак..»

Он все кричал: "Марш! Марш! Быстрей!

На пламя ярых батарей!

На вражеский заслон!

Пусть каждый латник в бой идет!

Уланы с пиками, вперед!

Гвардейцы, Франция зовет

И я, Наполеон!"

В ответ восторга клич звучал,

Он смерти лучших обрекал,

Но с ними горестный удел

Сам разделить не захотел…

Особенно важны строфы, посвященные английским солдатам, подлинным героям битвы, стойко умиравшим вплоть до того момента, когда подход армии Блюхера драматически решил исход сражения. Понятие "мы", звучащее в этой поэме Скотта, обозначает его представление о единстве нации, выраженном в тот день в ее железной воле к победе.

Три сотни пушек, озверев,

Извергли из горящих чрев

Потоки чугуна.

И за завесою огня

Пришпорил кирасир коня,

Уланы, пиками звеня,

Пошли, и, войско осеня,

Взметнулись знамена…

Но страшный натиск вражьих сил

Сердец британских не смутил;

…Они смыкались вновь стеной,

И снова высились, тверды,

Их непреклонные ряды….

А эскадроны англичан,

Тесня врагов смятенный стан,

Их с флангов обошли.

И вспыхнул рукопашный бой…

Лучшие строфы «Поля Ватерлоо» сближаются по своей интонации с «Бородином» Лермонтова. Это ощущение явной близости делает «Поле Ватерлоо» для русского читателя особенно интересным. И особенно очевидным при таком сопоставлении становится превосходство «Бородина», этого великого, народного по своему содержанию произведения.

Глава четвертая. Источники баллады «Бородино».

«Забил заряд я в пушку туго», «Прилег вздремнуть я у лафета», «Построили редут» –

из этих строк становится ясным, что у Лермонтова о сражении рассказывает артиллерист. Знаменитые слова: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой!» – не выдуманы Лермонтовым. С такими словами обратился к армии генерал Д. С. Дохтуров, когда, после ранения Багратиона, получил приказ Кутузова принять на себя командование левым флангом. «За нами Москва, – воскликнул Дохтуров, – умирать всем, но ни шагу назад – ведь все равно умирать же под Москвою!»3

Вчитываясь в описания Бородинского сражения, мы понимаем, что Лермонтов изобразил в своем стихотворении самое важное место сражения – центральную батарею, или, как ее называли еще, «редут Раевского», – укрепление, которым французы пытались овладеть в течение целого дня («Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут»). Неприятель, вспоминал очевидец, когда у нас оказался недостаток в снарядах, ворвался в редут с бригадою генерала Бонами. Ермолов и Кутайсов, поравнявшись с центральною батареею, с ужасом увидели штурм и взятие батареи. Они остановили две роты конной артиллерии и, став во главе батальона Уфимского полка, повели в атаку прямо на занятую французами батарею, «меж тем как Паскевич с одной стороны, а Васильчиков с другой ударили в штыки. Неприятель был везде опрокинут и даже преследуем, центральная батарея опять перешла в наши руки уже с штурмовавшим ее французским генералом Бонами, взятым в плен… Дорого французы поплатились за временное завладение этою батареею; тут полегли лучшие их генералы… Их тридцатый полк был тут весь погребен, и вся дивизия Морана была почти истреблена…»

Это описание взято из статьи Абрама Сергеевича Норова, напечатанной в 1868 году.

В числе артиллеристов, командовавших в Бородинском бою артиллерийскими батареями, Норов называет имя своего непосредственного начальника – штабс-капитана Афанасия

Алексеевича Столыпина, к которому, в связи с контузией капитана Гогеля, перешло командование «легкой ротой № 2-го», и вслед за тем рассказывает героический эпизод, связанный с находчивостью и мужеством Столыпина.

«Наш батарейный командир Столыпин, – пишет Норов, – увидев движение кирасиров,

взял на передки, рысью выехал несколько вперед и, переменив фронт, ожидал приближения неприятеля без выстрела. Орудия были заряжены картечью; цель Столыпина состояла в том, чтобы подпустить неприятеля на близкое расстояние, сильным огнем расстроить противника и тем подготовить верный успех нашим кирасирам… Под Столыпиным убита его лихая горская лошадь». «Доблестное бесстрашие, истинно артиллерийское хладнокровие и распорядительность в самом сильном огне всегда останутся памятными его сослуживцам», – читаем мы о Столыпине в воспоминаниях другого артиллериста – Рославлева. Со слов родственника Лермонтова М. Лонгинова известно, что Лермонтов «особенно любил Афанасия Алексеевича», который всегда принимал в судьбе его самое горячее участие.4 Рассказы Афанасия Столыпина о действиях гвардейской артиллерии при Бородине – вот один из источников, откуда Лермонтов почерпнул сведения о ходе исторического сражения и на основе которых создал свои стихотворения «Поле Бородина» и «Бородино». Однако было бы непростительной ошибкой утверждать, что Лермонтов потому описал в своем «Бородине» артиллериста, что дед его служил в артиллерии. Нет, Лермонтов рассказал о Бородинском бое устами артиллериста, потому что был справедливо уверен в той решающей роли, которую сыграла русская артиллерия в исходе Бородинского сражения. И в стихотворении своем описал, таким образом, самое главное, самое существенное. Убитый в разгар борьбы за батарею Раевского начальник всей русской артиллерии генерал Кутайсов издал накануне сражения приказ, в котором требовал, чтобы батареи не снимались с места, пока неприятель не сядет верхом на пушки. «Сказать командирам и всем гг. офицерам, – велел Кутайсов, – что только отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции; артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор. Если б за всем этим батарея и была взята, хотя можно почти поручиться в противном, то она уже вполне искупила потерю орудий». Русские артиллеристы отлично выполнили приказ своего начальника.

И роль русской артиллерии в Бородинском бою действительно была огромной. «Такова была битва, – пишет известный военный историк В. Ф. Ратч в своих «Публичных лекциях, читанных гг. офицерам гвардейской артиллерии», – в которой, по расчету французов, пришлось на каждую минуту по 100 выстрелов с их стороны; а со стороны русских не могло быть менее, если обратить внимание на превосходнейшее число наших орудии».

Дмитрий Алексеевич Столыпин, родной брат Афанасия Алексеевича Столыпина, в качестве артиллериста проделал кампанию 1805–1807 годов и отличился под Аустерлицем, где с палашом в руках прокладывал путь отрезанным орудиям, был и военным теоретиком. Он написал статью «В чем состоит употребление и польза конной артиллерии», где на четырех страницах изложил свое мнение.5

Из всего этого можно заключить, что Лермонтову была хорошо известна роль, которую сыграла русская артиллерия в общем ходе Бородинского сражения, – сражения, где, по словам Норова, «преимущественно действовали орудия».

Были все готовы

Заутра бой затеять новый, —

рассказывает артиллерист в лермонтовском стихотворении. В этих словах выражен не только патриотический подъем русской армии, но и твердая уверенность Лермонтова в мощи русской армии, в ее не израсходованных в Бородинском сражении резервных силах. Артиллерийский генерал Бонапарт, пришедший к власти при помощи артиллерии, победоносно прошедший со своей артиллерией через Европу, впервые столкнулся в Бородинском бою с сильнейшей русской артиллерией и впервые не смог победить. Об этом и рассказал Лермонтов в своем стихотворении.

Глава пятая. Новизна баллады «Бородино».

Как бы в ответ на частые в 30-х годах споры о том, что помогло русскому народу изгнать французские полчища из пределов России – тактика отступлений, пожар Москвы или морозы: «Гроза двенадцатого года Настала – кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог?» – Лермонтов написал свое «Бородино». В нем просто и безыскусственно, от лица рядового солдата, рассказал о главных эпизодах исторической битвы, о патриотическом подъеме, охватившем русскую армию, и об ее беспримерной доблести.

Все вокруг с детских лет говорило Лермонтову об Отечественной войне, напоминало о Бородинской победе. А главное - рассказы множества очевидцев – в Москве, в Петербурге, а еще раньше – в пензенских Тарханах и в соседних селах, где жили вернувшиеся из заграничных походов солдаты и ополченцы. Михаил Лермонтов рос среди воспоминаний об Отечественной войне, прежде всего – отца своего, капитана в отставке, который в 1812 году вступил в ополчение. Четверо братьев бабки поэта избрали военную службу – не только Дмитрий, Афанасий Столыпины, приложение 6, 5 генерал Николай Столыпин, но и Александр Столыпин, который служил еще при Суворове. «Из рода Арсеньевых - генерал Никита Арсеньев, проделавший кампанию 1812 года, – брат деда. Полковник Дмитрий Арсеньев – родственник. Участник Бородинской битвы генерал А. В. Воейков – родственник. Тот самый генерал Д. С. Дохтуров Приложение 7, который после Багратиона командовал левым флангом и крикнул «За нами Москва!..» – родственник…»6 Разговоры об Отечественной войне возникали по любому поводу, рассказы перемежались расспросами. И в избранной Лермонтовым поэтической форме нет ничего натянутого. Это – разговор поколений. Но в стихотворении «Бородино» этот обыкновенный диалог поднят до великого обобщения. Ибо между поколениями пролегла незримая грань: старшее мужало в огне Отечественной войны, младшее, разбуженное громом декабрьского восстания, привыкало таить горькое сознание, что времена, полные славы и великих подвигов, – в прошлом. Отсюда и лермонтовский упрек своему поколению: «Богатыри – не вы», о котором писал Белинский. Сколько мыслей и сколько народного опыта воплотилось в девяноста восьми строках лермонтовского стихотворения! И сколько пошло от него! Не много можно насчитать во всем мире стихотворений, которые составили бы собою звено в развитии национального чувства и национальной литературы. И то, что «Бородино» ничуть не утратило ни своей поэтической новизны, ни верности взгляда на ход исторических событий, служит, пожалуй, высшим свидетельством народности этого краткого и одновременно грандиозного по масштабам изображения.

Всем своим строем стихотворение направлено против официальной истории Отечественной войны. В «Бородино» нет ни одного собственного имени – ни Царя, ни полководцев, только безыменный «полковник-хват». Лермонтов утверждает, что истинный герой 1812 года – солдат. Пушкин в своих творениях передал чувства народной гордости, когда писал о русских победах: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось сердце при слове отечество…» И в стихах – о том, как были завоеваны эти победы:

… поток народной брани

Уж бесновался и роптал.

Отчизну обняла кровавая забота,

Россия двинулась, и мимо нас летят

И тучи конные, брадатая пехота.

И медных пушек светлый ряд.

. . . . . . . .

И многих не пришло. При звуке песней новых

Почили славные в полях Бородина.

На кульмских высотах, в лесах Литвы суровых,

Вблизи Монмартра…7

Но еще никогда не выступал в русской литературе солдат с изложением своего взгляда

на отечественную историю, с воспоминаниями о ходе величайшего сражения новейшей

истории. Обычным разговорным языком ветеран Отечественной войны, человек уже не молодой – «дядя» начинает по порядку излагать события великого дня, попутно давая им простую, житейскую оценку. Но в эти-то, казалось бы, немудреные суждения о том, что враг изведал в тот день силу русского рукопашного боя, что армия, обещав умереть, сдержала под Бородином «клятву верности» и была готова к новому сражению, и что, если бы не «божья воля», Москва не была бы сдана, – в эти рассуждения старого солдата Лермонтов сумел вложить собственный взгляд на события Отечественной войны и на ее глубоко народный характер.

Во времена Николая I солдатская служба продолжалась двадцать пять лет. И в пору, когда писалось стихотворение, в русской армии еще дослуживали свой срок ветераны Отечественной войны. «Дядя» – солдат лет сорока пяти – говорит с солдатом другого возраста. Такой разговор мог происходить и в казарме, и на бивуаке любого полка, в том числе и того, в котором служил сам Лермонтов.

От огромного большинства батальных описаний первой половины XIX столетия, в том числе от юношеского «Поля Бородина» самого Лермонтова, «Бородино» отличается необыкновенной конкретностью, ибо оно написано не только гениальным поэтом, но и профессиональным военным Лермонтов описывает не сражение вообще, а именно Бородинское. И настолько конкретно, что даже такая, казалось бы, слишком «круглая» цифра, как «залпы тысячи орудий», соответствует действительному числу пушек, стрелявших на Бородинском поле с обеих сторон. Но главное, что отличает стихотворение Лермонтова от многих других, даже блистательных изображений войны у его предшественников и современников, заключается в том, что он вводит читателя в самую гущу сражения, показывает войну так, как видит ее рядовой солдат. Поэтому такое значение приобретают в его описании детали! «До Лермонтова таких описаний не было. Лермонтовское описание открыло для русской литературы путь новый – к «маленькому» герою, рядовому человеку, герою массовому, который, выражая чувства и точку зрения народа, есть сам народ».8 Лермонтовский солдат почти весь свой рассказ ведет во множественном числе: «уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою!» Это «мы» перемежается с «я» («забил заряд я в пушку туго…») и становится от этого только внушительнее. Весь его рассказ – не о себе, а о других; он незаметен в единой солдатской массе: «на наш редут», «перед нами», «наш бой», «наши груди», «считать мы стали раны» – Лермонтов рисует бой, а не бойцов и не бойца, изображает общее стремление отстоять Родину от врага. Героизм русских воинов – в их единстве, в общей готовности умереть за Родину.

Это стихотворение о великой силе народа, сокрушившего Бонапарта. До наполеоновского вторжения Россия вряд ли осознавала истинный размер своих сил, вряд ли подозревала, где у нее эта сила таилась. Для России настал этот великий момент ее истории, когда она дала полное доказательство того, что сила - в народе, в сердцах массы.

Глава шестая. Влияние лермонтовского «Бородино» на русскую литературу.

Передавая восприятие солдата, герой и говорит языком солдата, уснащая свою речь шуточками и прибаутками вроде: «постой-ка, брат мусью». Все это давно сделало «Бородино» доступным для самых широких демократических кругов. Л. Н. Толстой назвал лермонтовское «Бородино» «зерном» своей «Войны и мира». И это понятно. Толстой намеренно следовал в изображении военных сцен и, в частности, Бородинского боя методу Лермонтова. Его герой Безухов наблюдает сражение из самой гущи боя с того же редута Раевского, описанного Лермонтовым в стихотворении. Работая над «Войной и миром», Лев Толстой лучше всех в ту пору мог оценить и точность лермонтовских описаний, и всю глубину понимания хода Бородинского сражения, и верность в передаче народного характера Отечественной войны. «Бородино» отозвалось в творчестве многих замечательных русских писателей. И далекие, косвенные отражения его чувствуются даже в «Василии Теркине». Искусство Лермонтова так велико, что мы и не замечаем, что сквозь речь солдата то и дело слышится голос поэта. «Леса синие верхушки»… Солдат не сказал бы так: это – Лермонтов. Но строчка: «Французы тут как тут» – это солдат. «Звучал булат», «Носились знамена, как тени» – это опять речь поэта. Но без этой возвышенной лексики Лермонтов не мог бы передать вполне величие этого дня. А «изведал враг» – опять «дядя». Обе языковые струи сплавлены так органически, что мы и не замечаем, что «дядя», оставаясь все время самим собой, говорит как поэт. И все эти строки, в которых «слышны» и медлительность отступления, и стремительные атаки, тишина ночного лагеря и грохот сражения, спаяны такими звонкими рифмами, так нарастает с каждой новой строфой напряжение боя, что это стихотворение двадцатидвухлетнего поэта навсегда останется одним из самых значительных событий в русской литературе.

Необъяснимо появление национального гения. Лермонтов остро чувствовал свою связь с русской историей, с русской землей, с гордостью говорил, что он поэт русский, с «русскою душой» Талант М. Ю. Лермонтова оплодотворен тесным общением с простым народом. Это общение помогло ему понять историческую роль народных масс в победе России над Наполеоном, оценить их готовность к подвигу, веру в свои силы, жертвенность и стойкость. Ни чтение книг, ни общение с родными не могли бы ему дать такого глубокого понимания души русского народа.

Заключение. 1812 год явился не только важнейшей страницей истории России, но и принципиального значения вехой в истории русской литературы и поэзии. Никогда прежде художественное слово не становилось таким мощным выразителем чувств, охвативших общество, как это произошло после вторжения Наполеона. Наиболее ярким и интересным для меня стало изучение творчества М.Ю. Лермонтова, связанного с Отечественной войной 1812 года. Анализируя материалы источников по выбранной теме, я узнала много нового о жизни и творчестве М.В. Лермонтова, об истории Отечественной войны 1812 года и Бородинском сражении, открыла заново знакомое для себя стихотворение «Бородино». Мне больше всего хотелось бы съездить в Тарханы и своими глазами увидеть места, связанные с жизнью Михаила Юрьевича Лермонтова. Я думаю, что моя мечта обязательно осуществится.

А на вопрос - нужна ли нам сегодня информация о тех далёких событиях, я твердо отвечу: «Да! Нужна!» Мы должны знать свою историю. Нам есть чем гордиться. Эта память делает нас сильными, любящими своё Отечество и готовыми защищать его, как защищали его русские солдаты в 1812 году, как стояли насмерть их правнуки под Бородино осенью и зимой в 1941.

| Список используемых источников и литература 1. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М. АСТ, 2014.- 635 с. 2. Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова. М.: Художественная лит., 1978, т. 3.

3. Бродский Н.Л. М.Ю. Лермонтов. Биография. Т.1. Государственное издательство художественной литературы. М.-1945 4. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Герой нашего времени. М. Детская литература-1980 5. Ломунов К.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. Очерк жизни и творчества. М.: Дет. лит., 1989. - 176 с. 6.М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников. М. Художественная лит.-1989 7. Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов поэт сверхчеловечества. М. Эксмо-Пресс, 2002 8. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л. : Наука, 1964. - 266 с. 9.Марченко А.М.С подорожной по казенной надобности. М. Книга, 1984.-335с. 10. Толстая Т. В. Детгиз, 1959. – 334 с.

11.Три века русской поэзии. Составитель Банников Н.В. М. Просвещение, 1986.-750 с. |

Приложение 1 Михаил Юрьевич Лермонтов, автопортрет в бурке. 1814-1841 гг.

Приложение 2 Мария Михайловна Лермонтова, мать поэта

Приложение 3

Елизавета Алексеевна Арсеньева (Столыпина), бабушка М.Ю. Лермонтова

Приложение 4 Юрий Петрович Лермонтов, отец М.Ю. Лермонтова

Приложение 5

Афанасий Алексеевич Столыпин, двоюродный дед М.Ю. Лермонтова, брат бабушки

Приложение 6

Дмитрий Алексеевич Столыпин, двоюродный дед М.Ю. Лермонтова, брат бабушки

Приложение 7

Дмитрий Сергеевич Дохтуров, герой Отечественной войны 1812 года

Приложение 8 Родословная Лермонтова

по линии бабушки, Елизаветы Алексеевны Столыпиной

1� Три века русской поэзии. Составитель Банников Н.В. М. Просвещение, 1986.-750 с.

2� . Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова. М.: Художественная лит., 1978, т. 3.

3

� Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М. АСТ, 2014.- 635 с.

4

� Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М. АСТ, 2014.- 635 с.

5

� Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. М. АСТ, 2014.- 635 с.

6

� Ломунов К.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. Очерк жизни и творчества. М.: Дет. лит., 1989. - 176 с.

7

� Три века русской поэзии. Составитель Банников Н.В. М. Просвещение, 1986.-750 с.

8

� Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л. : Наука, 1964. - 266 с.