ЛЕКЦИЯ

ПОЭЗИЯ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

|

| Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет…

А.А. Ахматова «Мужество» (1942 г.) |

Русский писатель всегда имел право говорить от имени народа - говорить «мы», поскольку в годину самых тяжёлых испытаний был даже не вместе с народом - был его частью. Поэтому неудивительно, что в годы войны около трети всего Союза писателей ушло на фронт. А сколько тех, кто ни в каких писательских организациях не состоял и прямо из окопа пришёл в литературу?

Одни, как В. Гроссман, К. Симонов, А. Твардовский, М. Шолохов, были «военкорами» - военными корреспондентами на передовой. Другие прошли эту войну солдатами, офицерами, политработниками и среди них прозаики В. Астафьев, Г. Бакланов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, Б. Васильев, В. Некрасов, А. Солженицын, поэты Б. Окуджава, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, А. Тарковский и многие другие. 275 советских писателей с войны не вернулось. Среди них А. Гайдар, Евг. Петров, Ю. Крымов, В. Ставский, И. Уткин, А. Лебедев, Г. Суворов.

Священная война, начавшаяся в июне 1941 года, выдвинула перед литературой новые задачи, на которые сразу же откликнулись писатели страны. Гремели пушки, но музы не молчали - Великая Отечественная война вызвала к жизни мощное искусство, ознаменовала новый этап в развитии русской литературы.

В начале войны главенствующее положение в литературе заняли наиболее мобильные и оперативные жанры, доносившие до народа самые главные и искренние слова: публицистика, песня, очерк, короткий рассказ, лирическое стихотворение.

Слова Алексея Суркова очень точно обозначают направление поэзии того грозного времени: «У нас сейчас должны появиться такие стихи, которым не аплодируют. Это стихи, от которых сжимаются кулаки, стихи, от которых хочется плакать и зубами скрежетать…».

Уже в первые часы войны Василий Иванович Лебедев-Кумач (1898 - 1949) создал стихотворение «Священная война», положенное на музыку композитором А. Александровым. В песне отразился единый патриотический и героический порыв народа, ненависть к захватчикам. Под её торжественное звучание отправились на фронт бойцы с октябрьского парада на Красной Площади в 1941 году, шли на знаменитую битву под Москвой, действительно «на смертный бой».

Однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о тяжёлой смертной битве. И только с 15 октября 1941 года, когда фашисты захватили уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио – каждое утро после боя кремлёвских курантов.

Священная война

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы.

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,

Мучителям людей!

Не смеют крылья черные

Над Родиной летать,

Поля ее просторные

Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,

Встает на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

(1941)

Именно в стихе, в высокой эмоциональной речи выразилась необычайная сила патриотического воодушевления, владевшая поднявшимся на борьбу народом.

Стихи взывали с плакатов, их можно было увидеть на спичечном коробке и на обёртке концентратов, они мелькали на броне танков, мчавшихся в атаку, падали дождём листовок из самолётного люка, пронизывали собой радиоэфир и стремились уместиться на газетной полосе рядом со сводкой Информбюро.

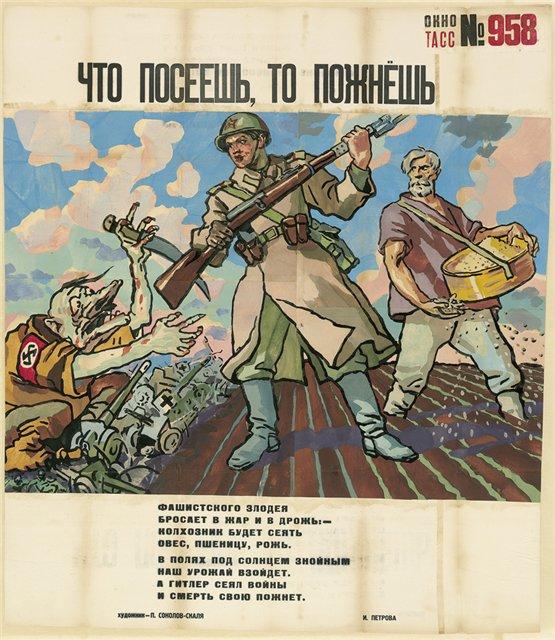

Возродилась традиция знаменитых «Окон РОСТА». Теперь они называются «Окна ТАСС».

Изначально преобладали малые поэтические жанры: лирическая и походная песня, рифмованный лозунг, стихотворный репортаж, басня, сатирическая сказка и т.п. Некоторые песни поднимались до широких эпических обобщений и подлинно всенародного звучания.

Современность воспринималась как продолжение истории. Отсюда обращение к традиционным фольклорным формам – заговору, заклинанию, плачу.

Рефрен стихотворения К. Симонова «Жди меня», который создаётся с помощью анафоры, стал символом верности разъединённых войной любящих сердец.

Жди меня, и я вернусь

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придёт,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: - Повезло.-

Не понять не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

Глубокие перемены претерпевает в поэзии образ Родины, ставший у самых разных поэтов смысловым и эмоциональным центром их художественного мира той поры. Любовь к Родине была и до войны, но прежде его старались передать масштабами, говоря «от Тихого океана до Карпат». Россия, казалось, не помещалась на огромной карте. Великое самоуважение и восторг должно вызывать то, что «широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек», что простирается она «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей». Эта Родина одаривает тебя — вместе со всеми — лучами своего величия и славы, ты за ней, огромной и могучей, как за каменной стеной. И она должна вызывать у тебя лишь чувство почтительного восхищения и гордости.

Но в стихотворении Симонова «Родина» мы видим принципиально иной образ Родины:

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал.

Ты вспоминаешь родину — такую,

Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Здесь не бескрайние нивы, а «клочок земли», «три березы» становятся неиссякаемым источником патриотического чувства. Что значишь ты, человеческая песчинка, для огромной страны, которая лежит, «касаясь трех великих океанов»; а когда дело идет о «клочке земли», с которым ты неразрывно, кровно связан, ты полностью за него в ответе, ты, если на него посягают враги, должен заслонить его, защищать до последней капли крови. Тут все меняется местами: не ты находишься под благосклонным покровительством Родины, восторженно созерцая ее могучее величие, а она нуждается в тебе, в твоей самоотверженной защите.

«Три березы» становятся самым популярным, самым понятным и близким современникам образом Родины. Этот образ (точнее, породившие его мысль и чувство) играет необычайно важную — основополагающую — роль в поэзии Симонова военной поры (и не только поэзии, таков лейтмотив и его пьесы «Русские люди»):

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою

Дорожной тоской от села до села,

Со вдовьей слезою и песнею женскою

Впервые война на проселках свела.

(«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» )

Именно такое ощущение Родины, родного дома, близких людей характерно для лирики военного периода.

В годы войны было написано множество лирических стихов, ставших широко известными песнями. Всеобщей любовью пользовались песни М. Исаковского («Огонёк», «В прифронтовом лесу»), А. Фатьянова («Давно мы дома не были»), А. Чуркина («Вечер на рейде»), А. Жарова («Заветный камень»).

Имя Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973) широко известно в нашей стране: ведь миллионы людей пели «Дан приказ ему на запад...», «В лесу прифронтовом...». Поэт сложил свои песни из удивительно простых слов, которыми сумел передать и радость, и горе своего народа, и слова эти стали поистине народными песнями. Среди них особое место принадлежит «Катюше».

Стихотворение «Катюша» было написано в 1938 году. А песней оно стало в следующем – 39-м. Её появление именно в то время было не случайным. Поэзия тех лет переживала состояние приближающейся военной грозы.

Сгущаются тучи над нашими западными рубежами. Становится ясно, что, защищая родную землю, вот-вот примет на себя первый удар воин в зеленой фуражке, т.е. пограничник. На него смотрят с любовью и надеждой, ему посвящают стихи и песни.

О защитниках передних рубежей пишет в эти годы несколько стихотворений и М. Б. Исаковский: «Шел со службы пограничник», «У самой границы». Но особенно популярной стала переложенная композитором Матвеем Блантером на музыку «Катюша». Почему? Да, наверное, потому что в ней оказались сплавлены лучшие песенные качества: музыкальность стиха и простота сюжета, близкого и понятного многим: обращение девушки к возлюбленному, полное заботы о нем. Казалось бы, старая-престарая сюжетная ситуация, гениально воспроизведенная еще в «Слове о полку Игореве». Помните, Ярославна на стене древнего Путивля обращается к Солнцу и Ветру с просьбой помочь Игорю? Но эта тема и этот сюжет на все времена.

Исаковский повторил его, но сделал так, что стихи стали «своими», сокровенными для миллионов людей. И вот это восприятие «Катюши» народом как чего-то своего, личного, задушевного стало причиной удивительного явления – рождения множества новых песен-переложений.

В военное время меняется представление о проявлении гражданского и интимного в поэзии. Именно задушевный разговор с глазу на глаз между поэтом и читателем становится самым востребованным. А самыми популярными на фронте были песни о любви. Главное в этой поэтической энциклопедии – показ войны «изнутри». Через сокровенные переживания, доверяемые чаще письму, адресованному близкому человеку. Отсюда тот пронзительный лиризм, что и сегодня трогает человеческое сердце.

О том, что это было именно так, убедительнее других свидетельствует судьба «Землянки» Алексея Суркова.

За свою долгую литературную жизнь поэт написал немало песен и стихотворений. Но «Землянка» и сейчас волнует душу и исполнителя, и слушателя. Секрет её необыкновенного песенного успеха, может быть, как раз в том, что она не писалась для пения. Да и вообще не предназначалась для публикации. Это письмо, частное, личное, интимное письмо к любимой женщине.

Сам поэт вспоминал об этом так: «Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были шестнадцать «домашних» строчек из письма жене. Письмо было написано в конце ноября 1941 года, после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью, после тяжелого боя, пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков».

Как видим, это не просто письмо. Оно было написано сразу после того, как смерть была наверняка ближе, чем за четыре шага. Может быть, потому, что смерть отступила, поэт так благодарен жизни. За то, что она есть, за этот потрескивающий огонь в землянке, за смоляную слезу, за друзей, играющих на гармони, и за самое светлое чувство, переполняющее сердце нежностью и грустью, тревогой и теплом. И он спешит сказать любимой «о своей негасимой любви» и тем поблагодарить её и саму жизнь, саму судьбу.

Алексей Сурков Землянка

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти не легко,

А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви.

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

27 ноября 1941 г

Знаменательно такое совпадение приема: стихи строятся на доверительном обращении к какому-то человеку, на место которого могут поставить себя многие читатели. Это или послание очень близкому человеку — жене, любимой, другу, или задушевный разговор с хорошо понимающим тебя собеседником, когда патетика и поза неуместны, невозможны, фальшивы. Об этой особенности лирической поэзии военных лет говорил Алексей Сурков в докладе, сделанном на исходе первого года войны: «И эта война нам подсказала: „Не ори, говори тише!“ Это одна из истин, забвение которой должно привести на войне или к срыву голоса, или к потере лица. На войне кричать не надо. Чем ближе стоит человек к смерти, тем больше раздражает его громогласная болтовня. На войне все на солдата кричат — и пушки, и пулеметы, и бомбы, и командиры, и все имеют на это право. Но нигде в уставах войн не записано, что поэт тоже имеет право оглушать солдата лозунговым пустозвонством».

Любовная лирика неожиданно заняла тогда в поэзии большое место, пользовалась необычайной популярностью (следует назвать стихотворные циклы «С тобой и без тебя» Константина Симонова и «Долгая история» Александра Гитовича, стихи «Огонек» и «В лесу прифронтовом» Михаила Исаковского, «Темную ночь» Владимира Агатова, «Мою любимую» и «Случайный вальс» Евгения Долматовского, «Ты пишешь письмо мне» Иосифа Уткина, «На солнечной поляночке» Алексея Фатьянова, «В госпитале» Александра Яшина, «Маленькие руки» Павла Шубина и др.). Долгие годы любовная лирика была в загоне, господствующим пропагандистским утилитаризмом она была отодвинута на далекую периферию общественного и литературного бытия как «личная и мелкая». Если принять на веру эти идеологические предписания: до любовной ли лирики, когда идет невиданно жестокая, кровавая война, не уклоняется ли таким образом поэзия от главных задач времени? Но это были примитивные и ложные представления и о поэзии, и о духовных запросах современника. Поэзия же точно уловила самую суть развернувшейся войны: «Бой идет святой и правый, Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле» (А. Твардовский). И любовь для поэтов — высшее проявление жизни, она является тем, «за что мужчины примут смерть повсюду, — сияньем женским, девочкой, женой, невестой — всем, что уступить не в силах, мы умираем, заслонив собой» (К. Симонов).

Вслед за малым лирическим жанром в силу вступил более объёмный жанр – поэмы. Жанр поэмы, как и другие литературные жанры, пережил за

годы войны заметную эволюцию. Появились:

1. Поэмы-репортажи подкупали своей правдивостью и вызывали у бойцов-читателей желание подражать героическим соратникам.

2. Поэмы-баллады («Киров с нами» Н. Тихонов)

3. Лирические поэмы («Зоя» М. Алигер)

4. Поэмы-эпитафии («Сын» П.Антокольский: рассказывает о детстве и юности своего сына, погибшего на фронте)

5. Философские поэмы («Пулковский меридиан» В.Инбер)

6. Эпические поэмы («Твой путь» О.Берггольц)

Именно Ольге Берггольц принадлежат слова, высеченные на обелисках, памятниках погибшим:

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Больше всего поэм было написано в 1942 г. («Сын артиллериста» К. Симонова в конце 1941г.): «Зоя» М. Алигер, «Лиза Чайкина» и «Двадцать восемь» М. Светлова, «Слово о 28 гвардейцах» Н. Тихонова, «Москва за нами» С. Васильева, «Февральский дневник» О. Берггольц. В 1943 г. В. Инбер закончила «Пулковский меридиан», начатый еще в 1941г., П. Антокольский — поэму «Сын». Но настоящих удач среди них было немного — может быть, поэтому во вторую половину войны поэм пишется все меньше и меньше. Большая часть перечисленных поэм — это в сущности написанные стихами очерки, повествовательный, а часто и вовсе документальный сюжет неотвратимо толкает авторов к иллюстративности, которая являются лишь имитацией эпоса и противопоказана поэзии. Нельзя не заметить художественного превосходства поэм, которые были исповедью автора (в этом отношении выделяется цельностью, органичностью, неподдельной искренностью «Февральский дневник» О. Берггольц), а не рассказом об увиденном или о каком-то событии, герое. В тех же произведениях, которые соединили в себе повествовательное и лирическое начало, повествовательное по силе эмоционального воздействия явно уступает лирике, именно лирические отступления отличаются высоким эмоциональным напряжением.

«Стараюсь удержать песчинки быта, чтобы в текучей памяти людской они б осели, как песок морской» — так формулирует свою художественную задачу в «Пулковском меридиане» Вера Инбер. И действительно, в поэме множество таких деталей быта: и замерзшие автобусы, и вода из невской проруби, и неестественная тишина — «ни лая, ни мяуканья, ни писка пичужьего». Но все это не идет ни в какое сравнение по силе воздействия на читателя с откровенным признанием поэтессы о том, что чувство голода доводило ее до галлюцинаций:

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.

О корочке, обсыпанной мукой.

Вся комната полна им. Даже мебель

Он вытеснил. Он близкий и такой

Далекий, точно край обетованный.

В своей поэме Павел Антокольский рассказывает о детстве и юности своего сына, погибшего на фронте. Любовь и печаль окрашивают этот рассказ, в котором трагическая судьба сына связана с историческими катаклизмами XX в., с готовившим, а потом предпринявшим завоевательные походы фашизмом; поэт предъявляет счет своему немецкому ровеснику, воспитавшему своего сына жестоким, бездушным исполнителем кровавых планов порабощения стран и народов; «Мой мальчик — человек, а твой — палач». И все-таки самые пронзительные строки поэмы — о неизбывном горе отца, у которого война отобрала любимого сына:

Прощай. Поезда не приходят оттуда.

Прощай. Самолеты туда не летают.

Прощай. Никакого не сбудется чуда.

А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,

И счастлив, и ножками топчешь босыми

Ту землю, где столько лежит погребенных.

На этом кончается повесть о сыне.

Вершинным достижением нашей поэзии стал «Василий Теркин» (1941 —1945) Александра Твардовского. Твардовский не выдумал своего героя, а нашел, отыскал в народе, сражавшемся в Великую Отечественную войну, современный положительно прекрасный тип и правдиво изобразил его.

В войну к Эренбургу пришел недоучившийся студент, 20-летний солдат, недавно выписавшийся из госпиталя после тяжелого ранения, полученного во время рейда во вражеский тыл, и прочитал написанные в госпитале и в отпуске по ранению стихи. Стихи Семена Гудзенко произвели огромное впечатление на Эренбурга: он организовал творческий вечер молодого поэта, рекомендовал его — вместе с Гроссманом и Антокольским — в Союз писателей, способствовал выходу в 1944 г. его первой тоненькой книжечки стихов. Выступая на вечере, Эренбург дал проницательную, провидческую характеристику стихам Гудзенко: «Это поэзия — изнутри войны. Это поэзия участника войны. Это поэзия не о войне, а с фронта... Его поэзия мне кажется поэзией-провозвестником». Вот одно из стихотворений Гудзенко, так поразивших Эренбурга:

«Перед атакой»

Когда на смерть идут — поют,

а перед этим

можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв.

И умирает друг

И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед.

За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год

и вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв.

И лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей

я кровь чужую.

Все написанное Гудзенко в ту пору в сущности представляет собой лирический дневник — это исповедь «сына трудного века», молодого солдата Великой Отечественной. Поэт, как и многие тысячи юношей, почти мальчиков, что «начинали в июне на заре», «был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне». Гудзенко пишет о том, что видели они все и что пережил он сам: о первом бое и смерти друга, о горьких дорогах отступления и о том, как «подомно и даже поквартирно» штурмуют город, о ледяной стуже и пламени пожаров, об «окопном терпении» и «слепой ярости» атак.

Павел Антокольский назвал Гудзенко «полпредом целого поэтического поколения». Публикация его стихов в 1943— 1944 гг. как бы расчищала путь для присоединившейся к нему в первые послевоенные годы целой плеяды молодых поэтов-фронтовиков, готовила читателей к восприятию их «порохом пропахнувших строк» (С. Орлов). Поэзия фронтового поколения стала одним из самых ярких и значительных литературных явлений.

Во время войны на первый план выдвинулись общечеловеческие ценности: дом, семья, родина, товарищество. Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» вспоминал: «Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде».

А вот известная всем песня «День Победы» («День Победы, как он был от нас далёк…») была создана только в 1975 года, когда страна готовилась к 30-летию Великой Победы, и в Союзе композиторов СССР был объявлен конкурс на лучшую песню о войне.